コスリイムシ目

| コスリイムシ | ||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

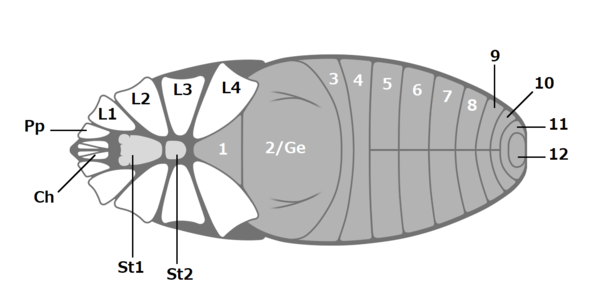

コスリイムシ Plesiosiro madeleyi の復元図

| ||||||||||||||||||||||||

| 保全状況評価 | ||||||||||||||||||||||||

| 絶滅(化石) | ||||||||||||||||||||||||

| 地質時代 | ||||||||||||||||||||||||

| 古生代石炭紀後期(ペンシルヴァニア紀) | ||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||

| Haptopoda Pocock, 1911[6] | ||||||||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||||||||

| コスリイムシ[3][4][5] | ||||||||||||||||||||||||

| 英名 | ||||||||||||||||||||||||

| Haptopod[6] | ||||||||||||||||||||||||

| 下位分類群 | ||||||||||||||||||||||||

|

コスリイムシ目[3][4][5](学名: Haptopoda)は、鋏角亜門クモガタ綱に所属する化石節足動物の分類群(目)。隆起線のある背甲と数多くの節に分れた脚先をもつ[1][2]。約3億年前の石炭紀に生息したコスリイムシ(Plesiosiro madeleyi)という1種のみによって知られる[4][5][6]。

名称[編集]

学名「Haptopoda」はギリシャ語の「hapto-」(掴む・捕らえる)と「pous」(足)に由来する[4][5]。和名は岸田久吉による命名で[3]、発見地であるイギリスの地名 Coseley に因む[4][5]。

形態[編集]

-

コスリイムシ Plesiosiro madeleyi の全身復元図

体長は10mm程度の、体がくびれないクモのような姿をしたクモガタ類である。外骨格の表面に細かな窪起が密生している[7]。

前体[編集]

前体(prosoma, 頭胸部)は先節と第1-6体節の融合でできた合体節とされ[7]、の背面は1枚の背甲(carapace, psosomal dorsal shield)に覆われている。背甲は台形で先端ほど幅狭くなって尖り、1対の中眼(median eyes)をもつ[1][2]。中眼の左右には1対の突起があり、側眼(lateral eyes)をもつ部分であったと推測される[1][2]。それ以降は4本の隆起線が背甲の後縁まで伸ばし、中央の2本は前後で1本に会合する[1]。腹面は前後大小2枚の腹板(sternum)があり、そのうち1枚目の腹板は1対の突起を前縁にもつ[1][2]。

付属肢[編集]

他のクモガタ類と同様、前体は鋏角1対・触肢1対・脚4対という計6対の付属肢(関節肢)をもつ[7]。

鋏角(chelicerae)は往々にして保存状態が悪く、古くは鋏状と推測された[1]が、Garwood & Dunlop 2014 のコンピュータ断層撮影で得られる3次元画像によると、鋏角は折りたたみナイフ状で背甲前端の真下にあり、2節によって構成され、先端の肢節はトタテグモ下目のクモに似て、垂直方向に湾曲した牙状である[2]。

触肢(pedipalp)は脚に比べてはっきりと短く、6節の肢節からなるが、先端(跗節)の詳細は不明、基部(基節)はクモやザトウムシに見られるような内突起(下顎や顎葉)は存在しない[1]。

4対の脚は内側をやや前方に向けて折り曲げる。どれもよく発達してるが、第1脚は最も長く、第2-3脚はやや短い[1][7]。どの脚も7節の肢節からなるが、先端の跗節は数珠状の6節(第1脚)もしくは4節(第2-4脚)の跗小節に分かれている[1]。先端の爪の有無は不明[1][2]。脚の肢節の中で腿節(第3節)は最も発達し、一連の棘が内縁に沿って並んでいる[1]。

後体[編集]

後体(opisthosoma, 腹部)は12節の体節でできた合体節とされ、10枚の顕著な背板(tergite)と腹板、および小さな最終2節によって表れる[1][2][7]。最終2節は目立たないため、後体を10-11節と見間違われやすい[1]。前体との境目は幅広く、クモや脚鬚類(ウデムシ、サソリモドキなど)のようなくびれ(腹柄)をなしていない[7]。ほぼ全ての背板は脚鬚類のように、筋肉の付着面に対応する1対の凹みがある[1]。第1節の背板は短縮し、前体の背甲の下に隠れている[1][7]。第1腹板は三角形で、第4脚基節の間に挟まれる[1]。第2節の腹面の外骨格は四肺類の生殖口蓋(genital operculum)のように幅広く、生殖孔を持っていたと考えられる[1]。第2-3節での呼吸器(書肺)の有無は不明だが、もし書肺があれば、その腹面の外骨格は腹板ではなく、蓋板(operculum)という著しく特化した後体付属肢であり、そのうち第2節のものは生殖口蓋(genital operculum)と考えられる[1][7]。第5-10腹板はそれぞれの中央に1本の溝がある[1]。最終2節はごく小さく、円筒状もしくは小さな背板と腹板に分かれたと考えられる[1][7]。

生態[編集]

コスリイムシは捕食者であり、脚の腿節の棘で獲物を捕らえたと考えられる[1]。サソリのように脚を体に密着するほど折り畳んで、おかげで狭い隙間を進出できたと推測される[1]。脚の跗節は華奢で数多くの跗小節に分かれたため、この部分は感覚の役割を果たしていたと考えられる[1]。

生息時代と分布[編集]

コスリイムシは古生代石炭紀後期の地層からのみ発見されている。発見されているのはイギリスのコーズリー村(Coseley)における化石産地のみである[1][6]。

分類[編集]

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| コスリイムシの系統的位置[1][2] |

コスリイムシ(Plesiosiro madeleyi)はコスリイムシ目(Haptopoda)コスリイムシ科(Plesiosironidae)Plesiosiro 属の唯一の構成種である[6][4][5]。コスリイムシは明らかにクモガタ類であるが、古くは大まかな類似から、同じ絶滅クモガタ類のワレイタムシやムカシザトウムシと共にダニやザトウムシに近縁とされ、もしくはコスリイムシは独立の目によおるものではなく、ムカシザトウムシとザトウムシのいずれかに含める1種という説もあった[1]。しかし21世紀の見解を始めとして、鋏角・跗節・背板・腹板・蓋板などの特徴から、コスリイムシはむしろ四肺類(クモ+脚鬚類など)であり、特に脚鬚類(ウデムシ+サソリモドキ+ヤイトムシ)に類縁という説の方が有力視されるようになっている[1][2]。Garwood & Dunlop 2014 以降、コスリイムシは脚鬚類と共に Schizotarsata に分類され、この類は3節以上に細分された脚の跗節を共有派生形質とする[2]。

出典[編集]

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Dunlop, Jason A. (1999). “A redescription of the Carboniferous arachnid Plesiosiro madeleyi Pocock, 1911 (Arachnida: Haptopoda)” (英語). Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh 90 (1): 29–47. doi:10.1017/S0263593300002492. ISSN 1473-7116.

- ^ a b c d e f g h i j k Garwood, Russell J.; Dunlop, Jason (2014-11-13). “Three-dimensional reconstruction and the phylogeny of extinct chelicerate orders” (英語). PeerJ 2: e641. doi:10.7717/peerj.641. ISSN 2167-8359.

- ^ a b c d e f 小野展嗣「クモの仲間」「分類表」『クモ学 摩訶不思議な八本足の世界』東海大学出版会、2002年、122-130, 195-207頁。

- ^ a b c d e f g h i 小野展嗣「コスリイムシ目」石川良輔編『節足動物の多様性と系統』〈バイオディバーシティ・シリーズ〉6、岩槻邦男・馬渡峻輔監修、裳華房、2008年、156-157頁。

- ^ a b c d e f g h i 小野展嗣編著「コスリイムシ目」『日本産クモ類』東海大学出版会、2009年、19-20頁。

- ^ a b c d e f g h i Dunlop, J. A., Penney, D. & Jekel, D. 2020. A summary list of fossil spiders and their relatives. In World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 20.5, accessed on 24 August 2020.

- ^ a b c d e f g h i Dunlop, Jason A.; Lamsdell, James C. (2017). “Segmentation and tagmosis in Chelicerata” (英語). Arthropod Structure & Development 46 (3): 395. ISSN 1467-8039.