「室宮山古墳」の版間の差分

「故漉」の用例は本記事以外に見出せないため一般的表記に修正、ほか細部 |

Saigen Jiro (会話 | 投稿記録) →陪塚: ミス。 |

||

| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{日本の古墳 |

{{日本の古墳 |

||

|名称=室宮山古墳<br />(室大墓) |

|名称 = 室宮山古墳<br />(室大墓) |

||

|画像 = [[File:Muro Miya-yama Kofun zenkei-1.JPG|280px]]<br />墳丘全景<br />{{small|(北方より。左に後円部、右に前方部、画像左端に陪塚のネコ塚古墳)}} |

|||

|画像= |

|||

|所在地=[[奈良県]][[御所市]]大字室 |

|所属 = |

||

|所在地 = [[奈良県]][[御所市]]大字室 |

|||

|緯度度 = 34|緯度分 = 26|緯度秒 = 34.22 |

|||

|位置={{ウィキ座標2段度分秒|34|26|34.22|N|135|44|0.00|E|scale:20000}} |

|||

|経度度 =135|経度分 = 44|経度秒 = 0 |

|||

|形状=[[前方後円墳]] |

|||

|ISO = JP-27 |

|||

|規模=墳丘長238m<br />高さ25m |

|||

|形状 = [[前方後円墳]] |

|||

|埋葬施設= |

|||

|規模 = 墳丘長238m<br />高さ25m(後円部) |

|||

|築造年代=[[古墳時代]]中期前半 |

|||

|埋葬施設 = 後円部:[[竪穴式石室]]2基<br /> (内部に[[長持形石棺]]各1基)<br />前方部:2基(推定)<br />北張出部:[[粘土槨]]1基<br />南張出部:1基(推定) |

|||

|被葬者= |

|||

|築造年代 = [[5世紀]]初頭 |

|||

|出土品= |

|||

|被葬者 = (推定)[[葛城襲津彦]]<br />(伝)[[武内宿禰]] |

|||

|史跡指定=国の[[史跡]]「宮山古墳」 |

|||

|出土品 = |

|||

|特記事項=全国第18位の規模<ref>[https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/rekishi/dkofun/ranking/zenkoku.html 古墳大きさランキング(日本全国版)](堺市ホームページ 2012年12月19日更新版)。</ref> |

|||

|史跡指定 = 国の[[史跡]]「宮山古墳」 |

|||

|特記事項 = 全国第18位の規模<ref name="堺市">[https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/rekishi/dkofun/ranking/zenkoku.html 古墳大きさランキング(日本全国版)](堺市ホームページ、2015年10月13日更新版)。</ref> |

|||

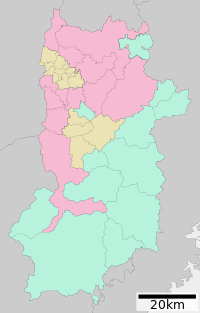

|地図 = Japan Nara |

|||

|ラベル = 室宮山古墳 |

|||

|アイコン = 前方後円墳-西南西 |

|||

}} |

}} |

||

{{座標一覧}} |

|||

'''室宮山古墳'''(むろみややまこふん)は、[[奈良県]][[御所市]]大字室にある[[古墳時代]]中期前半の[[前方後円墳]]。別称を「'''室大墓'''(むろのおおはか)」。1921年(大正10年)3月3日に国の史跡に指定されている(指定名称は「宮山古墳」)。 |

|||

'''室宮山古墳'''(むろみややまこふん)は、[[奈良県]][[御所市]]大字室にある[[前方後円墳]]。別称を「'''室大墓'''(むろのおおはか/むろのおおばか)」とも。国の[[史跡]]に指定されている。 |

|||

葛城地方では最大、ひいては全国でも第18位の規模の古墳で<ref name="堺市"/>、[[5世紀]]初頭の築造と推定される。 |

|||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

[[奈良盆地]]南西縁、御所市中央部にある丘陵の先端部を切断して築造された巨大前方後円墳である{{Sfn|宮山古墳(平凡社)|1981年}}。古くから後円部には八幡神社が祀られ、「宮山」の名称はこれに由来する{{Sfn|宮山古墳(平凡社)|1981年}}。「室(むろ)」は古くからの地名で、『[[和名類聚抄|和名抄]]』にも[[大和国]][[葛上郡]]に「牟婁郷」と見える<ref>「牟婁郷」 『日本歴史地名大系 30 奈良県の地名』 平凡社、1981年。</ref>。古墳域ではこれまで数次の発掘調査が実施されたほか、近年では[[1998年]]([[平成]]10年)の[[平成10年台風第7号|台風7号]]による倒木被害に伴う出土遺物の調査がなされている{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。 |

|||

[[画像:Muronoohaka_stereo.jpg|thumb|350px|室宮山古墳の[[ステレオグラム|ステレオ]]空中写真(1974年) {{国土航空写真}}]] |

|||

規模は、墳丘長238メートル、後円部径105メートル、高さ25メートル、前方部幅110メートル、高さ22メートルであり、墳丘は三段築成で周濠を巡らしている巨大古墳である。後円部頂上には二重の方形[[埴輪]]列があり、ここに楯、靭、草摺(くさずり)などの形象埴輪を外向きに並べ、その外側には倉庫や母屋などの家型埴輪四軒が一列に置かれている<ref name="miyayama">泉森皎「宮山古墳」文化庁文化財保護部史跡研究会監修『図説 日本の史跡 第3巻 原始3』同朋舎出版 1991年 28-29ページ</ref>。 |

|||

墳形は前方後円形で、前方部を西南西方に向ける{{Sfn|宮山古墳(平凡社)|1981年}}。墳丘は3段築成{{Sfn|宮山古墳(平凡社)|1981年}}。墳丘長は238メートルを測り、葛城地方では最大、ひいては全国でも第18位の規模になる<ref name="堺市"/>。墳丘表面には[[花崗岩]]製の割石による[[葺石]]が葺かれ、各段には[[円筒埴輪]]・朝顔形埴輪が巡らされていた{{Sfn|宮山古墳(平凡社)|1981年}}{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。墳丘周囲には盾形周濠が巡らされ、さらに周堤に乗るように[[陪塚]]のネコ塚古墳が築造されている{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。 |

|||

後円部上に立てられた靭(ゆき)<ref>靭は、矢を収納して背負う道具であるが、実戦に際して、矢を一本ずつとるには不便なため、古墳時代中期には、東北アジアから伝わった腰に付ける収納具である胡籙(ころく、2字目は竹冠に「録」)にとって代わられる。</ref>埴輪は高さ147cm、最大幅99.5cmある。 |

|||

埋葬施設は、後円部に2ヶ所、前方部に2ヶ所、張出部に各1ヶ所の計6ヶ所と推定される{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。後円部の2ヶ所は、それぞれ[[竪穴式石室]]に竜山石製の[[長持形石棺]]を納めたものである{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。長持形石棺は「王者の石棺」とも称される王墓に特有の棺であるが、本古墳の棺はその中でも大規模な部類になる{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。 |

|||

この宮山古墳は、墳形・出土物などから[[5世紀]]初頭([[古墳時代]]中期前葉{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}})頃の築造と推定される{{Sfn|坂靖・青柳泰介|2011年|pp=16-19}}{{Sfn|平林章仁|2013年|pp=122-124}}。被葬者としては、記紀に伝わる[[葛城襲津彦]](かずらきのそつひこ)に比定する説が有力視されている{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}{{Sfn|御所市教育委員会|2012年|pp=228-229}}。葛城地方では古墳時代前期に大型古墳はなく、中期に入り宮山古墳が突如出現する様相を示す{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。宮山古墳に次ぐ葛城地方の首長墓は[[掖上鑵子塚古墳]](御所市柏原、墳丘長149メートル)と見られるが、その規模は宮山古墳から大きく縮小する{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。なお、御所市域では宮山古墳を契機とする遺跡として、5世紀中頃-後半に盛期を迎えた広域の集落遺構の[[南郷遺跡群]]や、5世紀末から営まれた[[巨勢山古墳群]]が知られる{{Sfn|宮山古墳(平凡社)|1981年}}。 |

|||

古墳域は[[1921年]]([[大正]]10年)に国の[[史跡]]に指定されている<ref name="国指定"/>。 |

|||

=== 近世以降の変遷 === |

|||

* [[1888年]]([[明治]]21年)頃、陪塚ネコ塚古墳の発掘。竪穴式石室と鉄器が発見されたという{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。 |

|||

* [[1908年]](明治41年)、前方部付近の耕作中に木片(木棺材か)および鏡(11面以上か)・玉・石製品が出土したという{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。 |

|||

* [[1921年]]([[大正]]10年)3月3日、国の[[史跡]]に指定<ref name="国指定"/>。 |

|||

* [[1922年]](大正11年)、[[梅原末治]]が墳丘外形・後円部石室天井石・明治41年出土品について報告{{Sfn|1996年調査報告|pp=1-8}}{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。 |

|||

* 戦中、前方部が開墾により撹乱。その開墾中に[[コウヤマキ|高野槙]]製の板材(木棺材か)が出土{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。 |

|||

* [[1950年]]([[昭和]]25年)、後円部主体部の盗掘事件、それに伴う緊急調査。竪穴式石室2基を確認、南石室および長持形石棺の様相が判明{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。 |

|||

* [[1971年]](昭和46年)、前方部北側の張出部の発掘調査。粘土槨を検出{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。 |

|||

* [[1989年]]([[平成]]元年)、北側周堤部分の発掘調査{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。 |

|||

* [[1994年]](平成6年)、階段・ガイダンス設備の設置。 |

|||

* [[1995年]](平成7年)、遺跡範囲確認調査。北張出部の伸長方向を確定{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。 |

|||

* [[1998年]](平成10年)9月22日、[[平成10年台風第7号|台風7号]]による倒木に伴う遺物の多数出土。その後、その遺物調査{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。 |

|||

== 規模・構造 == |

|||

[[画像:Muronoohaka_stereo.jpg|thumb|300px|right|{{center|室宮山古墳の[[ステレオグラム|ステレオ]]空中写真(1974年)}}{{small|{{国土航空写真}}}}]] |

|||

[[ファイル:室宮山古墳 復原図.png|thumb|280px|right|{{center|復原図}}]] |

|||

古墳の規模は次の通り<ref>史跡説明板。</ref>(推定復元値は、1996年に発表された古墳復原案による{{Sfn|木許守|1996年}})。 |

|||

* 墳丘長:238メートル |

|||

* 後円部 - 3段築成。 |

|||

** 直径:105メートル(推定復元148メートル) |

|||

** 高さ:25メートル |

|||

** 後円部最上段の円丘壇:基底部直径38メートル、上端直径30メートル、高さ2.5-3メートル |

|||

* くびれ部 |

|||

** 幅:記載なし(推定復元107メートル) |

|||

* 前方部 - 3段築成。 |

|||

** 幅:110メートル(推定復元152メートル) |

|||

** 高さ:22メートル |

|||

* [[造出]](推定) |

|||

* 北張出 - 2段築成。 |

|||

* 南張出(推定) |

|||

墳形の外形に関しては、[[コナベ古墳]](奈良県[[奈良市]])との類似が指摘される{{Sfn|木許守|1996年}}。特に前方部は、後円部と同等まで発達した形態を示す{{Sfn|宮山古墳(平凡社)|1981年}}。前方部の北側には張出部が存在するが、地山の削出によって形成されている点や出土遺物の推定時期の点から、宮山古墳本体の築造と同時に計画的に築造されたと見られる{{Sfn|1996年調査報告|pp=1-8}}。また、墳丘南側に位置する中池の北岸にも不自然な突出が見られることから、墳丘南側にも北側のような張出(南張出部)の存在が推定される{{Sfn|木許守|1996年}}。 |

|||

また、地形図では墳丘のくびれ部北側にも膨らみが見られることから、同地点に[[造出]]の存在可能性も指摘される{{Sfn|木許守|1996年}}。墳丘南側については旧地形が失われているため詳細不明であるが、前述の南張出部を仮定すると造出を想定する余地が無いため、存在しなかったと見られる{{Sfn|木許守|1996年}}。 |

|||

墳丘の周囲には盾形周濠が巡らされており、南側にある中池がその痕跡とされる{{Sfn|宮山古墳(平凡社)|1981年}}。周濠外側の周堤は幅40メートルほどと推測され、北側の痕跡は現在に[[国道309号]]として使用される部分に認められる{{Sfn|木許守|1996年}}{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。 |

|||

<gallery> |

|||

File:Muro Miya-yama Kofun zenkei-2.JPG|墳丘全景(南方より)<br />{{small|左に前方部、右奥に後円部。}} |

|||

File:Muro Miya-yama Kofun funchou.JPG|後円部墳頂<br />{{small|右に南石室、靭形埴輪のレプリカの奥に北石室。}} |

|||

</gallery> |

|||

== 埋葬施設 == |

== 埋葬施設 == |

||

埋葬施設は、後円部に2ヶ所、前方部に2ヶ所(推定)、北張出部に1ヶ所、南張出部に1ヶ所(推定)の計6ヶ所{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。主体となる後円部の2ヶ所は、墳丘中軸線(東西)を挟み南北に平行に並ぶ{{Sfn|宮山古墳(続古墳)|2002年}}。 |

|||

後円部頂上の二重の埴輪列の下に[[竪穴式石室]]が二カ所存在する。南側の石室が、1950年(昭和25年)に盗掘された。この石室は、東西に長い墓壙の中心部に[[長持形石棺]]を置き、花崗岩の塊石で四方を固めるなど強固に石棺を保護し、6枚の天井石で覆っている。竪穴式石室は全長5.5メートル、幅は東部で1.88メートル、西部で1.71メートル。内面に朱を塗っている<ref name="miyayama"/>。 |

|||

=== 後円部南石室 === |

|||

天井石に石棺と同質の[[黄土色]]の[[流紋岩]]質[[溶結凝灰岩]]が使用され、壁石には[[緑泥石片岩]]、[[石墨片岩]]などの[[結晶片岩]]が使われている。結晶片岩は[[紀の川]]の岩石であり、流紋岩質溶結凝灰岩は、[[兵庫県]][[加古川市]]付近に広く分布する姫路酸性岩と呼ばれている溶結凝灰岩である。 |

|||

[[File:Muro Miya-yama Kofun minami-sekishitsu.JPG|thumb|220px|right|{{center|後円部南石室}}{{small|天井石1枚を欠損し、その部分から石室内の長持形石棺の縄掛突起が見られる。}}]] |

|||

後円部の南石室は、1950年(昭和25年)に盗掘を受け、同年に緊急発掘調査が実施されている。 |

|||

発掘調査によれば、石室は[[竪穴式石室]]であり、後円部墳丘上では石室周囲に2重の埴輪列が長方形に巡らされていた{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。この埴輪列のうち、外側列は甲冑形埴輪(冑は革製)・靭形埴輪<ref group="注">靭(ゆき/ゆぎ)は、矢を収納して背負う道具。実戦に際して矢を一本ずつとるには不便なため、古墳時代中期には、東北アジアから伝わった腰に付ける収納具の胡籙(ころく、2字目は竹冠に「録」)に取って代わる。</ref>・盾形埴輪など高さ約1.5メートルを測る埴輪40体前後から成る大規模な武器形埴輪列、内側列は円筒埴輪・朝顔形埴輪列とする{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。武器形埴輪は正面を外側に向けて被葬者を守る意味合いを示す{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。そのうち冑形埴輪が当時一般的な鉄製冑形でなく革製冑形であることから、被葬者自身の武具の象徴というよりも被葬者を守護する親衛隊の象徴と見られる{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。また2重埴輪列のさらに南側には、大型の家形埴輪5体以上が置かれていた{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。以上の埴輪の一部や埴輪列の復元模型は[[奈良県立橿原考古学研究所|橿原考古学研究所]]付属博物館に展示されている。 |

|||

== 副葬品・出土品 == |

|||

石棺内から硬玉製管玉(くだたま)、滑石製勾玉(まがたま)とガラス製小玉が出土している。これらは棺外から流入したものと推定されている。石棺の東側から管玉<!--管玉5個と管玉--><!--?-->などの玉製品の他、革綴[[短甲]]の残片が出土している。石棺の西側では勾玉と管玉、琴柱形(ことじがた)石製品が出土している。原位置を保つものはなかった。 |

|||

石棺の長側面と石室の間に狭い空間があり、北側の空間からは一括された剣類が11口、反対側の南側から革綴短甲の破片約一領分が出土した。天井閉塞後、何らかの祭祀が執り行われたらしく、滑石製刀子、滑石製斧類、鉄製品、土器片などが出土した。 |

|||

石室外から神獣鏡(唐草文帯二神二獣鏡)の破片が出土したが、石棺内遺物か、石室壁に置かれていたものか判然としない。 |

|||

原位置が判明しないが、その種類と多さが注目される。<ref name="miyayama"/> |

|||

竪穴式石室は、[[緑泥片岩]]・[[石墨片岩]]など[[結晶片岩]]([[紀の川]]産)製の割石を積んだもので、長さ5.5メートル、幅1.9メートル(東側)・1.71メートル(西側)、高さ約1.1メートルを測る{{Sfn|奈良県史 3|1989年|pp=294-296}}<ref name="miyayama"/>。天井石は[[凝灰岩]]([[流紋岩]]質[[溶結凝灰岩]]:[[兵庫県]][[加古川市]]付近の姫路酸性岩)製の切石で、西端1枚を除く5枚を遺存する{{Sfn|奈良県史 3|1989年|pp=294-296}}<ref name="miyayama"/>。この石室の中央に石棺を据える。 |

|||

== 注釈 == |

|||

<references/> |

|||

石棺は、凝灰岩製の竜山石(兵庫県加古川流域産)による組合式の[[長持形石棺]]で、全面に朱を塗り、長さ3.5メートル(縄掛突起を含むと3.77メートル{{Sfn|宮山古墳(続古墳)|2002年}})、幅約1.4メートルを測る{{Sfn|奈良県史 3|1989年|pp=294-296}}。蓋石は格子亀甲文を有するほか、縄掛突起を4面各2個の計8個有する{{Sfn|宮山古墳(平凡社)|1981年}}{{Sfn|奈良県史 3|1989年|pp=294-296}}。被葬者は東枕であり、石室は石棺を据えたのちに築かれたと見られる{{Sfn|奈良県史 3|1989年|pp=294-296}}。盗掘に伴い石室内の副葬品の多くは散逸したが、調査では三角縁神獣鏡片・甲冑片・刀剣片などが検出されている{{Sfn|宮山古墳(続古墳)|2002年}}。また、石棺は現在も石室に納めた状態のまま保存されている{{Sfn|宮山古墳(続古墳)|2002年}}。 |

|||

== 関連項目 == |

|||

* [[日本の古墳一覧]] |

|||

=== 後円部北石室 === |

|||

* [[近畿の史跡一覧]] |

|||

[[File:Muro Miya-yama Kofun kita-sekishitsu.JPG|thumb|220px|right|{{center|後円部北石室}}]] |

|||

後円部の北石室は、発掘調査がなされていないため詳細は明らかでない。ただし1998年(平成10年)の台風7号に伴う倒木被害の際、倒木の根の跡の調査から若干の様相が判明している{{Sfn|1999年調査報告|pp=36-37}}。 |

|||

調査によれば、北石室も南石室と同様に緑石片岩を積み上げた竪穴式石室である{{Sfn|1999年調査報告|pp=36-37}}。内部に竜山石製の長持形石棺が安置され、石棺は閃緑岩で根固めされていた{{Sfn|1999年調査報告|pp=36-37}}。石室周囲にも同様に埴輪列が巡らされていたが、原位置から大きく動いたものが多数あり、この北石室もまた乱掘により多くが破壊されたと見られている{{Sfn|1999年調査報告|pp=36-37}}。また、副葬品のうちには珍しく陶質土器が存在するという特徴を示す{{Sfn|1999年調査報告|pp=36-37}}。 |

|||

=== その他 === |

|||

; 前方部 |

|||

: 墳丘上に2基が推定される。うち1基は1908年(明治41年)の耕作に伴い発掘され、木片(木棺材か)のほか鏡・玉・石製品が出土したという{{Sfn|1999年調査報告|pp=36-37}}。鏡は少なくとも11面(うち絵模様神獣鏡2面・三角縁神獣鏡1面・獣首鏡1面)、玉類は滑石製勾玉・管玉・棗玉・玻璃玉など4種170余個、石製品は石製刀子1個{{Sfn|宮山古墳(平凡社)|1981年}}{{Sfn|1996年調査報告|pp=1-8}}。鏡の一部には鉄錆が見られたことから、鉄器類の存在可能性も指摘される{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。 |

|||

: また戦時中には、前方部中央から南西寄りの部分における開墾により、[[コウヤマキ|高野槙]]製の板材(木棺材か)が出土したともいう{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。明治41年と同じ埋葬施設かは不明であるが、前方部中央に位置しないことから前方部には複数基存在した可能性が有力視される{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。 |

|||

; 北張出部 |

|||

: 粘土槨1基。内部の木棺が推定長8.6メートルを測るという、長大な埋葬施設になる{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。1971年(昭和46年)の発掘調査で漆塗製品(革製冑か)・鉄鏃・短甲片・鉄刀片が出土した{{Sfn|1996年調査報告|pp=1-8}}。鉄製冑でなく革製冑が出土したことから、この被葬者は後円部被葬者の親衛隊長と推測されている{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。 |

|||

; 南張出部 |

|||

: 南張出部の存在自体が推定段階であるため明らかでないが、南張出部の存在を仮定すれば北張出部と同様に埋葬施設を有すると見られる{{Sfn|木許守|1996年}}。 |

|||

== 出土品 == |

|||

南石室からの出土品は次の通り{{Sfn|奈良県史 3|1989年|pp=294-296}}<ref name="miyayama">泉森皎 「宮山古墳」『図説日本の史跡 第3巻 原始3』 文化庁文化財保護部史跡研究会監修、同朋舎出版、1991年、28-29ページ。</ref>。 |

|||

* 石棺内 |

|||

** 玉類 - 管玉など。棺外からの流入か。 |

|||

* 石室内(石棺外) |

|||

** 玉類 - 勾玉・管玉など。 |

|||

** 琴柱形石製品 |

|||

** 刀剣 11口 |

|||

** 革綴短甲残片 |

|||

** 鏡破片 - 神獣鏡(唐草文帯二神二獣鏡)。石棺内か石棺外かは不明。 |

|||

* 石室上封土(天井石閉塞後の祭祀によるものか) |

|||

** 滑石製の石製模造品 - 刀子・斧頭など。 |

|||

** 土師器片 |

|||

** 鉄製品 - 鉄剣など。 |

|||

北石室では[[伽耶|加耶]](朝鮮半島南部)産の陶質土器4点以上が副葬品として認められており、中でも精緻な'''船形陶質土器'''1点が注目されている{{Sfn|1999年調査報告|pp=36-37}}。陶質土器の副葬は類例がなく、土器自体も一般的な日本の[[須恵器]]と色調が異なることから、朝鮮半島からの伝世品と推測される{{Sfn|1999年調査報告|pp=36-37}}。 |

|||

埴輪のうちでは、特に後円部南石室から出土した高さ1.2メートルを測る'''大型家形埴輪'''が知られる{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。宮山古墳の南方には、5世紀前半頃の豪族政庁跡とされる[[極楽寺ヒビキ遺跡]](御所市大字極楽寺)があるが、そこで判明した大型[[掘立柱建物]]跡と柱形状が角柱で一致することから、埴輪と実際の建物遺構とが同じ様相を示す珍しい例として注目されている{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。ただし、極楽寺ヒビキ遺跡は宮山古墳に若干遅れる時期の遺構になるため、この家形埴輪自体は極楽寺ヒビキ遺跡の建物を表すものにはならない{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。 |

|||

前方部および張出部における出土品は前述の通り。 |

|||

== 被葬者 == |

|||

被葬者は明らかでない。一説として'''[[武内宿禰]]'''(たけしうちのすくね/たけうちのすくね)の墓に比定する説が知られる{{Sfn|奈良県史 3|1989年|pp=294-296}}。この武内宿禰は、『[[日本書紀]]』や『[[古事記]]』によれば[[景行天皇]](第12代)から[[仁徳天皇]](第16代)に5代の各天皇に仕えたという伝説上の忠臣である。記紀ではその墓に関する記載はないが、[[中世]]の『[[帝王編年記]]』仁徳天皇78年条の記す一説では、武内宿禰は大和国葛下郡で薨じ死所は「室破賀墓」であるとしており、同記の編纂当時([[南北朝時代]]頃)には本古墳に関して武内宿禰被葬者説が存在したことが知られる<ref>『新編日本古典文学全集 3 日本書紀 (2)』小学館、2004年(ジャパンナレッジ版)、pp. 112-113。</ref>。ただし、この武内宿禰は7世紀頃の創出と見られる史実性の薄い人物になる。 |

|||

別説として近年では、被葬者を'''[[葛城襲津彦]]'''(かずらきのそつひこ)に比定する説が有力視されている{{Sfn|奈良県史 3|1989年|pp=294-296}}{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}{{Sfn|御所市教育委員会|2012年|pp=228-229}}{{Sfn|平林章仁|2013年|pp=122-124}}。この襲津彦は『古事記』で武内宿禰の子に位置づけられる人物で、記紀以前の『[[百済三書|百済記]]』にも類似名称の記載があることから、4世紀末から5世紀前半頃の実在性が有力視される<ref>「葛城襲津彦」『日本古代氏族人名辞典 普及版』 吉川弘文館、2010年。</ref>。襲津彦の活動時期は本古墳の築造時期とも一致し、また朝鮮半島に派遣されたという襲津彦の人物像は北石室出土の船形陶質土器とも関連づけられるが{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}{{Sfn|御所市教育委員会|2012年|pp=228-229}}、本古墳を襲津彦の墓とする明確な根拠は知られていない。また葛城襲津彦に比定する場合でも、記紀の記す襲津彦の人物像にはモデル人物が複数存在する可能性があるため、本古墳の被葬者と一対一に対応するものではない{{Sfn|坂靖・青柳泰介|2011年|pp=16-19}}{{Sfn|坂靖|2015年|p=206}}。 |

|||

そのほか、かつては本古墳を[[孝昭天皇]]陵や[[孝安天皇]]陵に比定する説もあった{{Sfn|奈良県史 3|1989年|pp=294-296}}。なお、『[[日本書紀]]』『[[古事記]]』では孝安天皇の宮([[皇居]])が室の「秋津島宮(あきつしまのみや、葛城室之秋津島宮)」であると見えるが、その宮を当地に比定する説が古くからあり、宮山古墳の東側に鎮座する八幡神社境内には「室秋津島宮阯」碑が建てられている<ref>岡田隆夫「秋津島宮」『国史大辞典』 吉川弘文館。</ref><ref>「室秋津島宮」 『日本歴史地名大系 30 奈良県の地名』 平凡社、1981年。</ref>。 |

|||

<gallery> |

|||

File:Hachiman-jinja (Muro, Gose) torii.JPG|後円部に隣接する八幡神社 |

|||

File:Legendary Imperial Palace of Emperor Koan.JPG|八幡神社境内にある室秋津島宮阯碑 |

|||

</gallery> |

|||

== 陪塚 == |

|||

宮山古墳の北東には、[[陪塚]]として'''ネコ塚古墳'''(猫塚古墳)がある({{ウィキ座標|34|26|39.88|N|135|44|2.37|E|region:JP-29_type:landmark|位置|name=陪塚:ネコ塚古墳}})。このネコ塚古墳は宮山古墳の周堤に乗るようにして築造された[[方墳]]で、一辺約70メートル、高さ約10メートルを測る{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。[[1888年]]([[明治]]21年)頃に発掘され、竪穴式石室と鉄器が発見されたという{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。その後の調査では、墳丘表面から緑泥片岩・刀剣類・鉄鏃・三尾鉄・三角板革綴短甲・頸甲などが検出されている{{Sfn|1999年調査報告|pp=1-3}}。 |

|||

出土した甲冑類が多いことから、このネコ塚古墳の被葬者を武器庫管理者(原初的官僚)と推定する説がある{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。 |

|||

== 文化財 == |

|||

=== 国の史跡 === |

|||

* 宮山古墳 - 大正10年3月3日指定<ref name="国指定">{{国指定文化財等データベース|401|1937|宮山古墳}}</ref>。 |

|||

== 考証 == |

|||

考古学的な特徴として、宮山古墳が築造された当時は大王墓が佐紀([[佐紀盾列古墳群]])から河内([[百舌鳥古墳群]]・[[古市古墳群]])に移る過渡期にあたる点、またそれまで大型古墳が営まれなかった地に宮山古墳が突如として出現する点、さらに当該時期としては奈良県最大の規模として築造された点が挙げられる{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。この時期は全国的にも古墳時代前期までの中小豪族が大きく伸長する傾向を示し、背景に佐紀王権(旧勢力)を牽制する河内王権(新勢力)の政治的意図が見られることから、宮山古墳もまたその一環で築造されたとする説がある{{Sfn|ふるさと御所市|2010年}}。 |

|||

== 関連施設 == |

|||

* [[奈良県立橿原考古学研究所]]付属博物館([[橿原市]]) - 宮山古墳出土の埴輪等を展示。 |

|||

== 脚注 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

'''注釈''' |

|||

{{reflist|group="注"}} |

|||

'''出典''' |

|||

{{reflist|2}} |

|||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

* 史跡説明板 |

|||

*文化庁文化財保護部史跡研究会監修『図説 日本の史跡 第3巻 原始3』同朋舎出版 1991年 ISBN 4-8104-0926-0 |

|||

* 地方自治体発行書籍 |

|||

<!-- == 外部リンク == --> |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=|year=1989|chapter=室大墓古墳(宮山古墳)|title=奈良県史 3 考古|publisher=名著出版|isbn=4626013171|ref={{Harvid|奈良県史 3|1989年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=|year=1996|chapter=|title=[http://sitereports.nabunken.go.jp/ja/list/29/29208/p/2/item/1923 奈良県御所市 室宮山古墳範囲確認調査報告](御所市文化財調査報告書 第20集)|publisher=御所市教育委員会|isbn=|ref={{Harvid|1996年調査報告}}}} - リンクは奈良文化財研究所「全国遺跡報告総覧」。 |

|||

*** {{Wikicite|reference=木許守 「室宮山古墳墳丘復原案」|ref={{Harvid|木許守|1996年}}}}。 |

|||

*** {{Wikicite|reference=藤田和尊 「親衛隊と衛兵の武装」|ref={{Harvid|藤田和尊|1996年}}}}。 |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=|year=1999|chapter=|title=台風7号被害による 室宮山古墳出土遺物(御所市文化財調査報告書 第24集)|publisher=御所市教育委員会|isbn=|ref={{Harvid|1999年調査報告}}}} |

|||

** {{Wikicite|reference=[http://archaeology.ec-net.jp/image/all.pdf#page=27 「ふるさと御所 文化財探訪」] 御所市、2010年、其の24-其の28(いずれも文責は藤田和尊)。|ref={{Harvid|ふるさと御所市|2010年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|editor=御所市教育委員会編|author=|year=2012|chapter=|title=古代葛城とヤマト政権 増補版|publisher=[[学生社]]|isbn=978-4311203442|ref={{Harvid|御所市教育委員会|2012年}}}} |

|||

* 百科事典 |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=|year=1981|chapter=宮山古墳|title=[[日本歴史地名大系]] 30 奈良県の地名|publisher=[[平凡社]]|isbn=978-4582490305|ref={{Harvid|宮山古墳(平凡社)|1981年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=|year=1990|chapter=宮山古墳|title=[[角川日本地名大辞典]] 29 奈良県|publisher=[[角川書店]]|isbn=978-4040012902|ref={{Harvid|宮山古墳(角川)|1990年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=藤田和尊|year=2002|chapter=室宮山古墳|title=[[日本古墳大辞典|続 日本古墳大辞典]]|publisher=[[東京堂出版]]|isbn=978-4490105995|ref={{Harvid|宮山古墳(続古墳)|2002年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=藤田和尊|year=2006|chapter=室宮山古墳|title=日本古代史大辞典|publisher=[[大和書房]]|isbn=978-4479840657|ref={{Harvid|室宮山古墳(古代史)|2006年}}}} |

|||

** {{Wikicite|reference=[https://kotobank.jp/word/%E5%AE%AE%E5%B1%B1%E5%8F%A4%E5%A2%B3-1209811 「宮山古墳」]『国指定史跡完全ガイド』 講談社(リンクは朝日新聞社「コトバンク」)|ref={{Harvid|国指定史跡完全ガイド}}}}。 |

|||

* その他書籍 |

|||

** 文化庁文化財保護部史跡研究会監修『図説日本の史跡 第3巻 原始3』同朋舎出版、1991年 ISBN 4810409260。 |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=坂靖・青柳泰介|year=2011|chapter=|title=葛城の王都 -南郷遺跡群- (シリーズ「遺跡を学ぶ」079)|publisher=新泉社|isbn=978-4787710499|ref={{Harvid|坂靖・青柳泰介|2011年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=[[平林章仁]]|year=2013|chapter=|title=謎の古代豪族 葛城氏(祥伝社新書326)|publisher=[[祥伝社]]|isbn=978-4396113261|ref={{Harvid|平林章仁|2013年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=坂靖|year=2015|chapter=奈良盆地の遺跡が語る有力豪族の実像|title=古代史研究の最前線 古代豪族|publisher=[[洋泉社]]|isbn=978-4800307255|ref={{Harvid|坂靖|2015年}}}} |

|||

== 関連項目 == |

|||

* [[葛城氏]] |

|||

* [[極楽寺ヒビキ遺跡]] |

|||

* [[掖上鑵子塚古墳]](御所市柏原) - 宮山古墳に次ぐ首長墓。 |

|||

== 外部リンク == |

|||

{{Commonscat|Muro Miya-yama Kofun}} |

|||

* {{国指定文化財等データベース|401|1937|宮山古墳}} |

|||

* [http://goseshikankou.jp/syousai/siseki-kofun/akitusimanomiti/miyayamakohun/miyayamakohun.html 宮山古墳] - 御所市観光協会 |

|||

{{japanese-history-stub}} |

|||

{{DEFAULTSORT:むろみややまこふん}} |

{{DEFAULTSORT:むろみややまこふん}} |

||

[[Category:奈良県の古墳]] |

[[Category:奈良県の古墳]] |

||

[[Category:奈良県にある国指定の史跡]] |

|||

[[Category:前方後円墳]] |

|||

[[Category:御所市の歴史]] |

[[Category:御所市の歴史]] |

||

[[Category:前方後円墳]] |

|||

[[Category:奈良県にある国指定の史跡]] |

|||

[[Category:葛城氏|墓むろみややまこふん]]<!--有力視される葛城襲津彦の墓として--> |

[[Category:葛城氏|墓むろみややまこふん]]<!--有力視される葛城襲津彦の墓として--> |

||

2015年10月29日 (木) 02:38時点における版

| 室宮山古墳 (室大墓) | |

|---|---|

墳丘全景 (北方より。左に後円部、右に前方部、画像左端に陪塚のネコ塚古墳) | |

| 所在地 | 奈良県御所市大字室 |

| 位置 | 北緯34度26分34.22秒 東経135度44分0秒 / 北緯34.4428389度 東経135.73333度座標: 北緯34度26分34.22秒 東経135度44分0秒 / 北緯34.4428389度 東経135.73333度 |

| 形状 | 前方後円墳 |

| 規模 |

墳丘長238m 高さ25m(後円部) |

| 埋葬施設 |

後円部:竪穴式石室2基 (内部に長持形石棺各1基) 前方部:2基(推定) 北張出部:粘土槨1基 南張出部:1基(推定) |

| 築造時期 | 5世紀初頭 |

| 被葬者 |

(推定)葛城襲津彦 (伝)武内宿禰 |

| 史跡 | 国の史跡「宮山古墳」 |

| 特記事項 | 全国第18位の規模[1] |

| 地図 | |

室宮山古墳(むろみややまこふん)は、奈良県御所市大字室にある前方後円墳。別称を「室大墓(むろのおおはか/むろのおおばか)」とも。国の史跡に指定されている。

葛城地方では最大、ひいては全国でも第18位の規模の古墳で[1]、5世紀初頭の築造と推定される。

概要

奈良盆地南西縁、御所市中央部にある丘陵の先端部を切断して築造された巨大前方後円墳である[2]。古くから後円部には八幡神社が祀られ、「宮山」の名称はこれに由来する[2]。「室(むろ)」は古くからの地名で、『和名抄』にも大和国葛上郡に「牟婁郷」と見える[3]。古墳域ではこれまで数次の発掘調査が実施されたほか、近年では1998年(平成10年)の台風7号による倒木被害に伴う出土遺物の調査がなされている[4]。

墳形は前方後円形で、前方部を西南西方に向ける[2]。墳丘は3段築成[2]。墳丘長は238メートルを測り、葛城地方では最大、ひいては全国でも第18位の規模になる[1]。墳丘表面には花崗岩製の割石による葺石が葺かれ、各段には円筒埴輪・朝顔形埴輪が巡らされていた[2][5]。墳丘周囲には盾形周濠が巡らされ、さらに周堤に乗るように陪塚のネコ塚古墳が築造されている[5]。

埋葬施設は、後円部に2ヶ所、前方部に2ヶ所、張出部に各1ヶ所の計6ヶ所と推定される[5]。後円部の2ヶ所は、それぞれ竪穴式石室に竜山石製の長持形石棺を納めたものである[5]。長持形石棺は「王者の石棺」とも称される王墓に特有の棺であるが、本古墳の棺はその中でも大規模な部類になる[5]。

この宮山古墳は、墳形・出土物などから5世紀初頭(古墳時代中期前葉[5])頃の築造と推定される[6][7]。被葬者としては、記紀に伝わる葛城襲津彦(かずらきのそつひこ)に比定する説が有力視されている[5][8]。葛城地方では古墳時代前期に大型古墳はなく、中期に入り宮山古墳が突如出現する様相を示す[5]。宮山古墳に次ぐ葛城地方の首長墓は掖上鑵子塚古墳(御所市柏原、墳丘長149メートル)と見られるが、その規模は宮山古墳から大きく縮小する[5]。なお、御所市域では宮山古墳を契機とする遺跡として、5世紀中頃-後半に盛期を迎えた広域の集落遺構の南郷遺跡群や、5世紀末から営まれた巨勢山古墳群が知られる[2]。

古墳域は1921年(大正10年)に国の史跡に指定されている[9]。

近世以降の変遷

- 1888年(明治21年)頃、陪塚ネコ塚古墳の発掘。竪穴式石室と鉄器が発見されたという[4]。

- 1908年(明治41年)、前方部付近の耕作中に木片(木棺材か)および鏡(11面以上か)・玉・石製品が出土したという[4]。

- 1921年(大正10年)3月3日、国の史跡に指定[9]。

- 1922年(大正11年)、梅原末治が墳丘外形・後円部石室天井石・明治41年出土品について報告[10][4]。

- 戦中、前方部が開墾により撹乱。その開墾中に高野槙製の板材(木棺材か)が出土[4]。

- 1950年(昭和25年)、後円部主体部の盗掘事件、それに伴う緊急調査。竪穴式石室2基を確認、南石室および長持形石棺の様相が判明[4]。

- 1971年(昭和46年)、前方部北側の張出部の発掘調査。粘土槨を検出[4]。

- 1989年(平成元年)、北側周堤部分の発掘調査[4]。

- 1994年(平成6年)、階段・ガイダンス設備の設置。

- 1995年(平成7年)、遺跡範囲確認調査。北張出部の伸長方向を確定[4]。

- 1998年(平成10年)9月22日、台風7号による倒木に伴う遺物の多数出土。その後、その遺物調査[4]。

規模・構造

古墳の規模は次の通り[11](推定復元値は、1996年に発表された古墳復原案による[12])。

- 墳丘長:238メートル

- 後円部 - 3段築成。

- 直径:105メートル(推定復元148メートル)

- 高さ:25メートル

- 後円部最上段の円丘壇:基底部直径38メートル、上端直径30メートル、高さ2.5-3メートル

- くびれ部

- 幅:記載なし(推定復元107メートル)

- 前方部 - 3段築成。

- 幅:110メートル(推定復元152メートル)

- 高さ:22メートル

- 造出(推定)

- 北張出 - 2段築成。

- 南張出(推定)

墳形の外形に関しては、コナベ古墳(奈良県奈良市)との類似が指摘される[12]。特に前方部は、後円部と同等まで発達した形態を示す[2]。前方部の北側には張出部が存在するが、地山の削出によって形成されている点や出土遺物の推定時期の点から、宮山古墳本体の築造と同時に計画的に築造されたと見られる[10]。また、墳丘南側に位置する中池の北岸にも不自然な突出が見られることから、墳丘南側にも北側のような張出(南張出部)の存在が推定される[12]。

また、地形図では墳丘のくびれ部北側にも膨らみが見られることから、同地点に造出の存在可能性も指摘される[12]。墳丘南側については旧地形が失われているため詳細不明であるが、前述の南張出部を仮定すると造出を想定する余地が無いため、存在しなかったと見られる[12]。

墳丘の周囲には盾形周濠が巡らされており、南側にある中池がその痕跡とされる[2]。周濠外側の周堤は幅40メートルほどと推測され、北側の痕跡は現在に国道309号として使用される部分に認められる[12][4]。

-

墳丘全景(南方より)

左に前方部、右奥に後円部。 -

後円部墳頂

右に南石室、靭形埴輪のレプリカの奥に北石室。

埋葬施設

埋葬施設は、後円部に2ヶ所、前方部に2ヶ所(推定)、北張出部に1ヶ所、南張出部に1ヶ所(推定)の計6ヶ所[5]。主体となる後円部の2ヶ所は、墳丘中軸線(東西)を挟み南北に平行に並ぶ[13]。

後円部南石室

後円部の南石室は、1950年(昭和25年)に盗掘を受け、同年に緊急発掘調査が実施されている。

発掘調査によれば、石室は竪穴式石室であり、後円部墳丘上では石室周囲に2重の埴輪列が長方形に巡らされていた[5]。この埴輪列のうち、外側列は甲冑形埴輪(冑は革製)・靭形埴輪[注 1]・盾形埴輪など高さ約1.5メートルを測る埴輪40体前後から成る大規模な武器形埴輪列、内側列は円筒埴輪・朝顔形埴輪列とする[4][5]。武器形埴輪は正面を外側に向けて被葬者を守る意味合いを示す[5]。そのうち冑形埴輪が当時一般的な鉄製冑形でなく革製冑形であることから、被葬者自身の武具の象徴というよりも被葬者を守護する親衛隊の象徴と見られる[5]。また2重埴輪列のさらに南側には、大型の家形埴輪5体以上が置かれていた[5]。以上の埴輪の一部や埴輪列の復元模型は橿原考古学研究所付属博物館に展示されている。

竪穴式石室は、緑泥片岩・石墨片岩など結晶片岩(紀の川産)製の割石を積んだもので、長さ5.5メートル、幅1.9メートル(東側)・1.71メートル(西側)、高さ約1.1メートルを測る[14][15]。天井石は凝灰岩(流紋岩質溶結凝灰岩:兵庫県加古川市付近の姫路酸性岩)製の切石で、西端1枚を除く5枚を遺存する[14][15]。この石室の中央に石棺を据える。

石棺は、凝灰岩製の竜山石(兵庫県加古川流域産)による組合式の長持形石棺で、全面に朱を塗り、長さ3.5メートル(縄掛突起を含むと3.77メートル[13])、幅約1.4メートルを測る[14]。蓋石は格子亀甲文を有するほか、縄掛突起を4面各2個の計8個有する[2][14]。被葬者は東枕であり、石室は石棺を据えたのちに築かれたと見られる[14]。盗掘に伴い石室内の副葬品の多くは散逸したが、調査では三角縁神獣鏡片・甲冑片・刀剣片などが検出されている[13]。また、石棺は現在も石室に納めた状態のまま保存されている[13]。

後円部北石室

後円部の北石室は、発掘調査がなされていないため詳細は明らかでない。ただし1998年(平成10年)の台風7号に伴う倒木被害の際、倒木の根の跡の調査から若干の様相が判明している[16]。

調査によれば、北石室も南石室と同様に緑石片岩を積み上げた竪穴式石室である[16]。内部に竜山石製の長持形石棺が安置され、石棺は閃緑岩で根固めされていた[16]。石室周囲にも同様に埴輪列が巡らされていたが、原位置から大きく動いたものが多数あり、この北石室もまた乱掘により多くが破壊されたと見られている[16]。また、副葬品のうちには珍しく陶質土器が存在するという特徴を示す[16]。

その他

- 前方部

- 墳丘上に2基が推定される。うち1基は1908年(明治41年)の耕作に伴い発掘され、木片(木棺材か)のほか鏡・玉・石製品が出土したという[16]。鏡は少なくとも11面(うち絵模様神獣鏡2面・三角縁神獣鏡1面・獣首鏡1面)、玉類は滑石製勾玉・管玉・棗玉・玻璃玉など4種170余個、石製品は石製刀子1個[2][10]。鏡の一部には鉄錆が見られたことから、鉄器類の存在可能性も指摘される[4]。

- また戦時中には、前方部中央から南西寄りの部分における開墾により、高野槙製の板材(木棺材か)が出土したともいう[4]。明治41年と同じ埋葬施設かは不明であるが、前方部中央に位置しないことから前方部には複数基存在した可能性が有力視される[4]。

- 北張出部

- 粘土槨1基。内部の木棺が推定長8.6メートルを測るという、長大な埋葬施設になる[4]。1971年(昭和46年)の発掘調査で漆塗製品(革製冑か)・鉄鏃・短甲片・鉄刀片が出土した[10]。鉄製冑でなく革製冑が出土したことから、この被葬者は後円部被葬者の親衛隊長と推測されている[5]。

- 南張出部

- 南張出部の存在自体が推定段階であるため明らかでないが、南張出部の存在を仮定すれば北張出部と同様に埋葬施設を有すると見られる[12]。

出土品

- 石棺内

- 玉類 - 管玉など。棺外からの流入か。

- 石室内(石棺外)

- 玉類 - 勾玉・管玉など。

- 琴柱形石製品

- 刀剣 11口

- 革綴短甲残片

- 鏡破片 - 神獣鏡(唐草文帯二神二獣鏡)。石棺内か石棺外かは不明。

- 石室上封土(天井石閉塞後の祭祀によるものか)

- 滑石製の石製模造品 - 刀子・斧頭など。

- 土師器片

- 鉄製品 - 鉄剣など。

北石室では加耶(朝鮮半島南部)産の陶質土器4点以上が副葬品として認められており、中でも精緻な船形陶質土器1点が注目されている[16]。陶質土器の副葬は類例がなく、土器自体も一般的な日本の須恵器と色調が異なることから、朝鮮半島からの伝世品と推測される[16]。

埴輪のうちでは、特に後円部南石室から出土した高さ1.2メートルを測る大型家形埴輪が知られる[5]。宮山古墳の南方には、5世紀前半頃の豪族政庁跡とされる極楽寺ヒビキ遺跡(御所市大字極楽寺)があるが、そこで判明した大型掘立柱建物跡と柱形状が角柱で一致することから、埴輪と実際の建物遺構とが同じ様相を示す珍しい例として注目されている[5]。ただし、極楽寺ヒビキ遺跡は宮山古墳に若干遅れる時期の遺構になるため、この家形埴輪自体は極楽寺ヒビキ遺跡の建物を表すものにはならない[5]。

前方部および張出部における出土品は前述の通り。

被葬者

被葬者は明らかでない。一説として武内宿禰(たけしうちのすくね/たけうちのすくね)の墓に比定する説が知られる[14]。この武内宿禰は、『日本書紀』や『古事記』によれば景行天皇(第12代)から仁徳天皇(第16代)に5代の各天皇に仕えたという伝説上の忠臣である。記紀ではその墓に関する記載はないが、中世の『帝王編年記』仁徳天皇78年条の記す一説では、武内宿禰は大和国葛下郡で薨じ死所は「室破賀墓」であるとしており、同記の編纂当時(南北朝時代頃)には本古墳に関して武内宿禰被葬者説が存在したことが知られる[17]。ただし、この武内宿禰は7世紀頃の創出と見られる史実性の薄い人物になる。

別説として近年では、被葬者を葛城襲津彦(かずらきのそつひこ)に比定する説が有力視されている[14][5][8][7]。この襲津彦は『古事記』で武内宿禰の子に位置づけられる人物で、記紀以前の『百済記』にも類似名称の記載があることから、4世紀末から5世紀前半頃の実在性が有力視される[18]。襲津彦の活動時期は本古墳の築造時期とも一致し、また朝鮮半島に派遣されたという襲津彦の人物像は北石室出土の船形陶質土器とも関連づけられるが[5][8]、本古墳を襲津彦の墓とする明確な根拠は知られていない。また葛城襲津彦に比定する場合でも、記紀の記す襲津彦の人物像にはモデル人物が複数存在する可能性があるため、本古墳の被葬者と一対一に対応するものではない[6][19]。

そのほか、かつては本古墳を孝昭天皇陵や孝安天皇陵に比定する説もあった[14]。なお、『日本書紀』『古事記』では孝安天皇の宮(皇居)が室の「秋津島宮(あきつしまのみや、葛城室之秋津島宮)」であると見えるが、その宮を当地に比定する説が古くからあり、宮山古墳の東側に鎮座する八幡神社境内には「室秋津島宮阯」碑が建てられている[20][21]。

-

後円部に隣接する八幡神社

-

八幡神社境内にある室秋津島宮阯碑

陪塚

宮山古墳の北東には、陪塚としてネコ塚古墳(猫塚古墳)がある(北緯34度26分39.88秒 東経135度44分2.37秒)。このネコ塚古墳は宮山古墳の周堤に乗るようにして築造された方墳で、一辺約70メートル、高さ約10メートルを測る[4]。1888年(明治21年)頃に発掘され、竪穴式石室と鉄器が発見されたという[4]。その後の調査では、墳丘表面から緑泥片岩・刀剣類・鉄鏃・三尾鉄・三角板革綴短甲・頸甲などが検出されている[4]。

出土した甲冑類が多いことから、このネコ塚古墳の被葬者を武器庫管理者(原初的官僚)と推定する説がある[5]。

文化財

国の史跡

- 宮山古墳 - 大正10年3月3日指定[9]。

考証

考古学的な特徴として、宮山古墳が築造された当時は大王墓が佐紀(佐紀盾列古墳群)から河内(百舌鳥古墳群・古市古墳群)に移る過渡期にあたる点、またそれまで大型古墳が営まれなかった地に宮山古墳が突如として出現する点、さらに当該時期としては奈良県最大の規模として築造された点が挙げられる[5]。この時期は全国的にも古墳時代前期までの中小豪族が大きく伸長する傾向を示し、背景に佐紀王権(旧勢力)を牽制する河内王権(新勢力)の政治的意図が見られることから、宮山古墳もまたその一環で築造されたとする説がある[5]。

関連施設

- 奈良県立橿原考古学研究所付属博物館(橿原市) - 宮山古墳出土の埴輪等を展示。

脚注

注釈

- ^ 靭(ゆき/ゆぎ)は、矢を収納して背負う道具。実戦に際して矢を一本ずつとるには不便なため、古墳時代中期には、東北アジアから伝わった腰に付ける収納具の胡籙(ころく、2字目は竹冠に「録」)に取って代わる。

出典

- ^ a b c 古墳大きさランキング(日本全国版)(堺市ホームページ、2015年10月13日更新版)。

- ^ a b c d e f g h i j 宮山古墳(平凡社) & 1981年.

- ^ 「牟婁郷」 『日本歴史地名大系 30 奈良県の地名』 平凡社、1981年。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 1999年調査報告, pp. 1–3.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x ふるさと御所市 & 2010年.

- ^ a b 坂靖・青柳泰介 & 2011年, pp. 16–19.

- ^ a b 平林章仁 & 2013年, pp. 122–124.

- ^ a b c 御所市教育委員会 & 2012年, pp. 228–229.

- ^ a b c 宮山古墳 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ a b c d 1996年調査報告, pp. 1–8.

- ^ 史跡説明板。

- ^ a b c d e f g 木許守 & 1996年.

- ^ a b c d 宮山古墳(続古墳) & 2002年.

- ^ a b c d e f g h i 奈良県史 3 & 1989年, pp. 294–296.

- ^ a b c 泉森皎 「宮山古墳」『図説日本の史跡 第3巻 原始3』 文化庁文化財保護部史跡研究会監修、同朋舎出版、1991年、28-29ページ。

- ^ a b c d e f g h 1999年調査報告, pp. 36–37.

- ^ 『新編日本古典文学全集 3 日本書紀 (2)』小学館、2004年(ジャパンナレッジ版)、pp. 112-113。

- ^ 「葛城襲津彦」『日本古代氏族人名辞典 普及版』 吉川弘文館、2010年。

- ^ 坂靖 & 2015年, p. 206.

- ^ 岡田隆夫「秋津島宮」『国史大辞典』 吉川弘文館。

- ^ 「室秋津島宮」 『日本歴史地名大系 30 奈良県の地名』 平凡社、1981年。

参考文献

- 史跡説明板

- 地方自治体発行書籍

- 「室大墓古墳(宮山古墳)」『奈良県史 3 考古』名著出版、1989年。ISBN 4626013171。

- 『奈良県御所市 室宮山古墳範囲確認調査報告(御所市文化財調査報告書 第20集)』御所市教育委員会、1996年。 - リンクは奈良文化財研究所「全国遺跡報告総覧」。

- 木許守 「室宮山古墳墳丘復原案」。

- 藤田和尊 「親衛隊と衛兵の武装」。

- 『台風7号被害による 室宮山古墳出土遺物(御所市文化財調査報告書 第24集)』御所市教育委員会、1999年。

- 「ふるさと御所 文化財探訪」 御所市、2010年、其の24-其の28(いずれも文責は藤田和尊)。

- 御所市教育委員会編 編『古代葛城とヤマト政権 増補版』学生社、2012年。ISBN 978-4311203442。

- 百科事典

- 「宮山古墳」『日本歴史地名大系 30 奈良県の地名』平凡社、1981年。ISBN 978-4582490305。

- 「宮山古墳」『角川日本地名大辞典 29 奈良県』角川書店、1990年。ISBN 978-4040012902。

- 藤田和尊「室宮山古墳」『続 日本古墳大辞典』東京堂出版、2002年。ISBN 978-4490105995。

- 藤田和尊「室宮山古墳」『日本古代史大辞典』大和書房、2006年。ISBN 978-4479840657。

- 「宮山古墳」『国指定史跡完全ガイド』 講談社(リンクは朝日新聞社「コトバンク」)。

- その他書籍

- 文化庁文化財保護部史跡研究会監修『図説日本の史跡 第3巻 原始3』同朋舎出版、1991年 ISBN 4810409260。

- 坂靖・青柳泰介『葛城の王都 -南郷遺跡群- (シリーズ「遺跡を学ぶ」079)』新泉社、2011年。ISBN 978-4787710499。

- 平林章仁『謎の古代豪族 葛城氏(祥伝社新書326)』祥伝社、2013年。ISBN 978-4396113261。

- 坂靖「奈良盆地の遺跡が語る有力豪族の実像」『古代史研究の最前線 古代豪族』洋泉社、2015年。ISBN 978-4800307255。