若一王子神社

| 若一王子神社 | |

|---|---|

若一王子神社 拝殿 (2018年7月22日撮影) | |

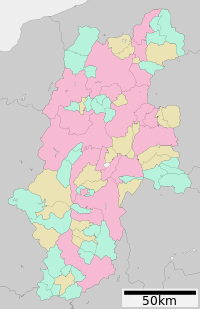

| 所在地 | 長野県大町市大字大町2097 |

| 位置 | 北緯36度30分56.5秒 東経137度51分12.5秒 / 北緯36.515694度 東経137.853472度座標: 北緯36度30分56.5秒 東経137度51分12.5秒 / 北緯36.515694度 東経137.853472度 |

| 主祭神 |

|

| 社格等 | 県社・別表神社 |

| 創建 | (伝)垂仁天皇の時代(仁科濫觴記) |

| 本殿の様式 | 春日造 |

| 別名 |

|

| 例祭 | 7月17日 |

| 地図 | |

若一王子神社(にゃくいちおうじじんじゃ)は、長野県大町市大町にある神社である。旧社格は県社で、現在は神社本庁の別表神社。

祭神[編集]

以下の五柱の神を祀る。

歴史[編集]

若一王子神社は垂仁天皇の時代、当地を治めていた仁科王が、水分神である伊奘冉尊(いざなみのみこと)を祀った社を建立したことに始まるとされる[1]。

創建された場所は、仁科氏が鎌倉時代に開発した堰(せぎ)とよばれる用水路の傍の、水流をまちなかに引き込むに当たって重要な位置となる[2]。

創建は鎌倉時代、安曇郡一帯を治める国人領主の仁科盛遠が紀伊国熊野権現に詣でた際、那智大社第五殿に祀られる若一王子を勧請し、仁科荘の鎮守とし[3]、それ以降「若一の宮」(若一王寺、王子権現)と称されるようになった。その際、盛遠は後鳥羽上皇の知遇を得て西面武士として仕えた。仁科氏が主家の武田氏とともに滅亡すると、織田信長以後の天下人は安曇郡を歴代松本城主の所領とし、松本藩の庇護を受けるようになった。

明治の神仏分離の際に、寺号を廃して現社名に改称した。1931(昭和6年)に県社に昇格し、1976年(昭和51年)に神社本庁の別表神社に加列された。

神仏習合[編集]

神社に見られる鳥居や社殿と、寺院にみられる観音堂、三重塔の双方が境内に併存しており、神仏習合の姿を残している。若一王子神社が、このような形式で残されたのは、明治維新の際、松本藩による廃仏毀釈の動きに対して、先人が機転を利かせて、それぞれの建物の間に小さな土手を築き、神社と寺とが別であると言訳したという[4]。

境内[編集]

本殿は弘治2年(1556年)に仁科盛康により造営されたもので、重要文化財に指定されている。拝殿は昭和50年(1975年)に伊勢神宮の旧社殿の一部を譲り受けたものである。

本殿東の観音堂には、若一王子の本地仏とされた十一面観音の像が安置されている。他に三重塔がある。

建物[編集]

境内にある主要な建物として、以下のものがある。

- 本殿(重要文化財)

- 一間社、隅木入春日造、檜皮葺。

- 観音堂(長野県宝)

- 1706年(宝永3年)建立。方三間、寄棟造、茅葺、妻入の建物。正面に一間の向排(こけら葺)を付ける。

- 内陣に宮殿(厨子)を置く。宮殿は、方一間、入母屋造、妻入、横板葺。

- 向拝部分内部の手挟には天女の彫刻、正面の蟇股には麒麟の彫刻があり、外陣の天井には中央に墨絵の竜、内陣は格天井として格間に極彩色の花鳥が描かれている。

- 観音堂には、銅造十一面観音坐像御正体残闕(長野県宝)及び木造伝十一面観音菩薩立像(大町市有形文化財)が安置されている。

- 長野県宝の銅造十一面観音坐像御正体残闕は、観音堂の本尊で、若一王子の本地仏と伝わる。像高19センチメートルで、鏡板を失って仏体だけになっている。一方の木造伝十一面観音菩薩立像は、檜材・寄木造で一部が焼失している。

- 三重塔

- 1711年(宝永8年)、木食山居の勧進によって建立。三間三面、こけら葺屋根。

- 階下には五智如来(大日如来、阿閦如来、宝生如来、阿弥陀如来、釈迦如来)の坐像を祀る。

- 初層の蟇股の内部には、人身獣面の十二支の彫刻が施されている。

- その他の建物

- 拝殿、社務所、護国神社・八坂神社などがある。

社叢[編集]

1965年(昭和40年)4月30日に17,186.4 m2が長野県指定天然記念物に指定されている[5]。

スギを中心とした針葉樹に囲まれた社叢であるが、広葉樹も点在し、ブナも一本成立している。

祭事[編集]

年間の祭事は以下の通りである。

例祭[編集]

- 7月17日

例祭奉祝祭[編集]

- 7月第4日曜日

- 流鏑馬神事

- 舞台行事

大町流鏑馬[編集]

(出典:[6])

- 大町流鏑馬として親しまれる若一王子神社の流鏑馬は、鎌倉の鶴ケ岡八幡宮、京都の賀茂神社と共にわが国三大流鏑馬の一つといわれ、平安時代から鎌倉時代にかけて、約500年の間、この地を治めていた仁科氏によってもたらされたものである。承久3年、後鳥羽上皇が北条義時追討の命令を出した時、仁科盛遠が出陣に際し、神前に流鏑馬を奉納し武運を祈ったことに始まると伝えられる。仁科氏は加茂神社の流鏑馬に造詣が深く、故郷大町に伝えたともいわれる。

- 明治維新までは仁科神明宮と共通で行っていた。旧暦6月16日に仁科神明宮で、翌17日には若一王子神社で同じ射手が行い、約二里の道のりを遠乗りしたが、維新後は別に行うことになった。大町では上仲町の伊藤重右衛門氏が一般氏子から射手を選出することを提唱し、私財を投じて馬具や衣装を各町内に寄贈したことで、現在のように十町より十騎の流鏑馬が出場する大町流鏑馬の基が築かれた。1971年(昭和46年)に、大町市の民俗文化財に指定され、2001年(平成13年)には長野県の指定となった。(長野県指定文化財一覧)

- 大町流鏑馬の特徴は、射手が6歳から9歳くらいの童子であることである。童子は、顔に化粧し、狩衣をつけ、陣羽織をまとい、太刀を差し、重藤の弓を持ち、箙には矢を差し、射手姿を装う。神が憑依した神の子として足を地につけないように最善の注意をはらう。射手のことを地元ではボボと呼び、ボボが騎乗する馬には口取り役・うちわ役・笠役・護衛役・弓持ち役・介添え役等が、古風な装いで付き従い、「ハオー、ハオ、ハオ」の掛け声と共に練り歩く姿は、大名行列の様相を呈する。

文化財[編集]

|

重要文化財

長野県宝(長野県指定有形文化財)

|

長野県指定無形民俗文化財

長野県指定天然記念物

|

大町市指定有形文化財

|

交通アクセス[編集]

ギャラリー[編集]

-

公道より参道を見る(2018年7月22日撮影)

-

二の鳥居(2018年7月22日撮影)

-

参道より拝殿を見る(2018年7月22日撮影)

-

拝殿(2018年7月22日撮影)

-

八坂神社由来(2023年10月21日撮影)

-

参集殿(2018年7月22日撮影)

-

流鏑馬(2018年7月22日撮影)

-

流鏑馬(2018年7月22日撮影)

-

流鏑馬(2018年7月22日撮影)

-

流鏑馬(2018年7月22日撮影)

-

流鏑馬(2018年7月22日撮影)

-

流鏑馬(2018年7月22日撮影)

註[編集]

- ^ 三橋建 監修「穂高神社・武水別神社 手長神社・若一王子神社」『週刊日本の神社』第115号、デアゴスティーニ・ジャパン、2016年4月、14頁。

- ^ 太田勝一、高橋康「長野県北西部、仁科山地の地質と斜面崩壊」『市立大町山岳博物館研究紀要』第8巻、1-14頁。

- ^ 『大町市史』、255頁。

- ^ 大町の伝承文化を守る会 編『若一王子神社昔語り』2009年。

- ^ “若一王子神社社叢”. 信州の文化財. 八十二文化財団. 2023年10月21日閲覧。

- ^ 『子ども達による大町流鏑馬』大町流鏑馬保存会、2003年、9-10頁。