「バヤズィト1世」の版間の差分

AvocatoBot (会話 | 投稿記録) m r2.7.2) (ロボットによる 変更: sh:Bajazid I |

工事中テンプレートの除去 |

||

| (同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{基礎情報 君主 |

|||

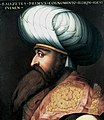

[[ファイル:Bayezid I by Cristofano dell'Altissimo.jpg|thumb|バヤズィト1世]] |

|||

| 人名 = バヤズィト1世 |

|||

| 各国語表記 = بايزيد اول |

|||

[[ファイル:I Bayezit.jpg|frame|バヤズィト1世]] |

|||

| 君主号 = |

|||

| 画像 = Yıldırım I. Bayezit.JPG |

|||

| 画像サイズ = |

|||

| 画像説明 = バヤズィト1世 |

|||

| 在位 = [[1389年]] - [[1402年]] |

|||

| 戴冠日 = |

|||

| 別号 = |

|||

| 全名 = |

|||

| 出生日 = [[1360年]] |

|||

| 生地 = |

|||

| 死亡日 = [[1403年]][[3月8日]]もしくは[[3月9日]] |

|||

| 没地 = アクシュヒル |

|||

| 埋葬日 = |

|||

| 埋葬地 = |

|||

| 継承者 = |

|||

| 継承形式 = |

|||

| 配偶者1 = デウレト・シャー・ハトゥン |

|||

| 配偶者2 = デウレト・ハトゥン |

|||

| 配偶者3 = スルタン・ハトゥン |

|||

| 配偶者4 = デスピナ |

|||

| 配偶者5 = マリアなど |

|||

| 子女 = スレイマン<br/>[[メフメト1世|メフメト]]<br/>イーサー<br/>ムーサーなど |

|||

| 王家 = [[オスマン家]] |

|||

| 王朝 = [[オスマン帝国|オスマン朝]] |

|||

| 父親 = [[ムラト1世]] |

|||

| 母親 = ギュルチチェク・ハトゥン |

|||

| 宗教 = |

|||

| サイン = Tughra of Bayezid I.JPG |

|||

}} |

|||

''' |

'''バヤズィト1世'''([[トルコ語]]:I. Beyazıt、 [[1360年]] - [[1403年]][[3月8日]]もしくは[[3月9日]])は、[[オスマン帝国]]の第4代[[オスマン帝国の君主|皇帝]](在位: [[1389年]] - [[1402年]])。日本語では'''バヤジット1世'''とも表記される。[[ムラト1世]]の子で、母ギュルチチェク・ハトゥンは[[ギリシャ人|ギリシャ系]]の[[キリスト教徒]]と考えられている。 |

||

しばしば'''バヤジット1世'''と表記される。 |

|||

[[ムラト1世]]の子で、母ギュルチチェク・ハトゥン(トルコ語:Gülçiçek Hatun)は[[ギリシャ人|ギリシャ系]]の[[キリスト教徒]]と考えられている。 |

|||

積極的な外征と迅速な決断より、「雷帝」「稲妻」(イュルドゥルム、イルディリム)と呼ばれた<ref name="raru413">F.トレモリエール、C.リシ『図説 ラルース世界史人物百科 1』、413頁</ref>。 |

|||

父の存命中から軍を率いて軍事的才能を発揮。果断で迅速なことから、「'''雷帝'''(ユルドゥルム Yıldırım)」と言うあだ名を与えられた。 |

|||

== |

== 生涯 == |

||

=== 即位、オスマン宮廷の「兄弟殺し」の始まり === |

|||

[[1360年]]誕生。[[1389年]]の[[コソボの戦い]]直後、父[[ムラト1世]]が[[セルビア人]]の貴族によって暗殺された時、随行していたバヤズィトはすぐさま同行の弟たちを殺害し即位した。 |

|||

王子時代より戦場で活躍し、[[東ローマ帝国|ビザンツ帝国]](東ローマ帝国)の皇子[[アンドロニコス4世パレオロゴス|アンドロニコス]]と共謀して反乱を起こした長兄[[サヴジ]]が処刑されると、彼がムラト1世の後継者に指名される。ムラトが取り決めた政略結婚により[[ゲルミヤン侯国]]の王女と結婚、婚資としてゲルミヤンの首都である[[キュタヒヤ]]などの都市がオスマンに譲渡された<ref>N.アクシト『トルコ 2』、57頁</ref>。 |

|||

[[1389年]]の[[コソボの戦い]]直後、ムラトが[[セルビア人]]の貴族によって暗殺された後に即位する。ムラトが暗殺された時点のオスマン軍は、左翼がセルビア騎兵隊に撃破された危機的な状況にあったが、跡を継いだ彼は体勢を立て直してセルビアを破り、セルビア公[[ラザル]]ら捕虜とした貴族を処刑した<ref name="shoju852">尚樹『ビザンツ帝国史』、852頁</ref>。コソボの戦いには彼以外にヤクブら弟たちも従軍していたが、バヤズィトは人望の厚いヤクブ<ref name="haneda">羽田「バヤジット1世」『アジア歴史事典』7巻収録</ref>をはじめとする弟たちを処刑し、スルタンの地位を確かなものとした<ref name="raru413"/>。この弟たちの粛清が、彼の治世以降のオスマン帝位継承に伴って起きる兄弟殺しの先例となる<ref>R.マントラン『改訳 トルコ史』、47頁 鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、50頁</ref>。 |

|||

即位後は積極的に外征を進め、[[セルビア王国 (中世)|セルビア]]・[[ボスニア]]・[[ワラキア]]などを服従させ、[[バルカン半島]]の大半を支配下に収める。 |

|||

[[1391年]]には[[コンスタンティノポリス|コンスタンティノープル]]を包囲したことから[[ハンガリー王国|ハンガリー]]王[[ジギスムント (神聖ローマ皇帝)|ジギスムント]]を中心とする[[十字軍]]の侵攻を受けたが、[[ニコポリスの戦い]]でこれを破った。 |

|||

バヤズィトの即位に際して、ビザンツの宮廷でも政変が起きる。[[セリュンブリア]]を統治していたアンドロニコスの子[[ヨハネス7世パレオロゴス|ヨハネス7世]]がオスマンに臣従を誓い、バヤズィトはオスマンに完全に服従していなかった皇子[[マヌエル2世パレオロゴス|マヌエル]]の対立帝としてヨハネス7世を擁立した<ref name="shoju852"/>。オスマンに加えて[[ジェノヴァ共和国|ジェノヴァ]]の支援を受けたヨハネス7世は反乱を起こして[[1390年]]4月に即位、ヨハネス7世の治世は5か月余りであったが、ヨハネス7世が帝位を追われた後もビザンツ帝位はオスマンの影響下に置かれる<ref>尚樹『ビザンツ帝国史』、853頁</ref>。 |

|||

しかし[[アナトリア半島|アナトリア]]に割拠する[[トルコ人|トルコ系]]の諸君侯国を次々に併合したことから、[[1400年]]、アナトリアの諸勢力が東アナトリアに進出してきた[[ティムール]]を頼ることになる。ティムールはバヤズィトに対し、「アナトリアの諸君侯に旧領を返還する」よう要求した。このためオスマン帝国は、[[ティムール朝]]と対立するに至った。[[1402年]]バヤズィトは、[[アンカラの戦い]]でティムールに敗れて捕虜となり、翌[[1403年]]に獄中で失意のうちに病死した。なおバヤズィトの死に関しては、自殺説や殺害説もある。 |

|||

=== アナトリア、バルカン半島での征服事業 === |

|||

その後バルカンの辺境は、帝国に服属していた諸侯が離反。アナトリアではバヤズィトの滅ぼした諸君侯国が、ティムールの手で復興された。オスマン領に残されたムラト以前の支配地域も、[[エディルネ]]に拠ったバヤズィトの長男[[スレイマン・チェレビー]]が、[[ヨーロッパ]]側を支配。[[アジア]]側は、その弟たち、[[アマスィヤ]]に拠ったメフメトと[[ブルサ]]に拠ったイーサによって分割支配する事となった。オスマン帝国の分断と空位の時代は、[[1413年]]、バヤズィトとともにティムールに拘禁された後解放された、末弟ムーサを含めた四兄弟の争いが、[[メフメト1世|メフメト]](1世)の勝利に帰すまで続いた。 |

|||

即位後、ムラト1世の死を好機と見た[[アナトリア半島|アナトリア]]の領主たちが反オスマンの動きを見せ始める。 |

|||

アナトリアにおける最大のライバルである[[カラマン侯国]]([[:en:Karamanids]])の君主であり、バヤズィトの義弟でもあるアラー・アッディーンは[[サルハン侯国]]、[[アイドゥン侯国]]、[[メンテシェ侯国]]と共にオスマン領に侵入、ゲルミヤンの君主でバヤズィトの義兄弟であるヤクブ2世もオスマンに割譲された都市を奪回する動きを見せていた<ref name="aku58">N.アクシト『トルコ 2』、58頁</ref>。バヤズィトは[[セルビア公国 (中世)|セルビア]]と和約を結んでアナトリアに渡り、1390年より父の征服事業を引き継いでのアナトリア遠征を開始する。遠征軍にはビザンツ帝国、セルビア、[[第二次ブルガリア帝国|ブルガリア]]、[[アルバニア]]などのバルカン半島の臣従国も参加しており、アナトリアに残っていた最後のビザンツ領である[[アラシェヒル|フィラデルフィア]]攻略にはビザンツの皇子マヌエルも従軍していた<ref>尚樹『ビザンツ帝国史』、853頁</ref>。遠征によってサルハン、アイドゥン、メンテシェ、ハミド侯国といったアナトリアの[[ベイリク]]を征服し、ヤクブ2世を逮捕して[[イプサラ]]に送り、ゲルミヤンも支配下に置いた。[[1391年]]にカラマンの首都[[コンヤ]]を包囲し、アラー・アッディーンに[[アクシュヒル]]([[:en:Akşehir]])、[[ニーデ]]、[[アクサライ]]の割譲を認めさせての有利な和約を結ぶ。 |

|||

1391年にビザンツ皇帝[[ヨハネス5世パレオロゴス|ヨハネス5世]]が没すると、アナトリア遠征に従軍していたマヌエルはバヤズィトに無断で[[ブルサ]]を脱出し、[[コンスタンティノープル]]に帰還し帝位に就いた。マヌエルの帰還後に7か月の間コンスタンティノープルの包囲するが、ハンガリーが軍事活動を開始する動きを見せると<ref name="aku58"/>、貢納と引き換えにマヌエルの即位を認めて包囲を解除した<ref name="raru414">F.トレモリエール、C.リシ『図説 ラルース世界史人物百科 1』、414頁</ref>、1393年末より[[モレアス専制公領|モレアス専制公]][[テオドロス1世パレオロゴス|テオドロス1世]]がオスマンの従臣を攻撃して領地を広げると、マヌエル兄弟の反逆行為に激怒したバヤズィトはバルカン半島の従臣を召喚して彼ら兄弟に処罰を与えようとした<ref>尚樹『ビザンツ帝国史』、854頁</ref>。マヌエル、テオドロスは臣従の誓いを破棄し、[[1394年]]夏より7年にもわたるコンスタンティノープル包囲が開始された。 |

|||

コンスタンティノープル包囲の間にもバヤズィトは別働隊をバルカン半島各地に派遣し、[[テッサリア]]、セルビア、ブルガリアを攻めてドナウ川に至る通行路を掌握した<ref name="raru414"/>。オスマン帝国に従属していたブルガリアが、バヤズィトがバルカン半島を留守としたことを好機と見て<ref name="shoju855">尚樹『ビザンツ帝国史』、855頁</ref>[[1393年]]にハンガリーの支援を受けて反乱を起こすと、ブルガリアに討伐軍が派遣される。3か月の包囲の末に同年[[7月17日]]にブルガリアの首都[[タルノヴォ]]を陥落させ<ref name="moriima138">森安、今井『ブルガリア 風土と歴史』、138頁</ref>、[[ニコポル|ニコポリス]]に逃れていた[[ブルガリア君主一覧|ブルガリア皇帝]][[イヴァン・シシュマン]]([[:en:Ivan Shishman of Bulgaria]])を一時的に帝位に留める。 |

|||

タルノヴォ攻略後にバヤズィトは[[ワラキア]]国内に存在するワラキア大公[[ミルチャ1世|ミルチャ老公]]([[:en:Mircea I of Wallachia]])の政敵を援助して反乱を起こさせ<ref name="shoju855"/>、ワラキアへと軍を進めた。[[1395年]]5月にオスマン軍はミルチャ老公に勝利を収めるが、同年[[7月17日]]の[[ロヴィネの戦い]]([[:en:Battle of Rovine]])で敗北、[[ドニエプル川]]南岸までの退却を余儀なくされる<ref>尚樹『ビザンツ帝国史』、856頁</ref>。また、ワラキア遠征においてブルガリアに乱立していた僭主国を併合、遠征の帰路でイヴァン・シシュマンを処刑してブルガリアの大部分を手中に収める。ブルガリア内で独立を保っていた勢力はオスマンに臣従を誓っていた[[ヴィディン]]王国のみであった<ref name="moriima138"/>。 |

|||

セルビア公[[ステファン・ラザレヴィチ]]([[:en:Stefan Lazarević]])に対しては北セルビアの領有権を認め、ラザレヴィチも貢納と兵力の提供を積極的に行った。このため両国の間には長期の平和がもたらされ、セルビアは経済的な繁栄を享受する<ref name="mitsuhashi113">三橋『トルコの歴史 オスマン帝国を中心に』、113頁</ref>。 |

|||

=== ニコポリスの戦い === |

|||

[[File:Bataille de Nicopolis (Archives B.N.) 1.jpg|left|thumb|200px|ニコポリスの戦い]] |

|||

{{See also|ニコポリスの戦い}} |

|||

こうしたバルカン半島でのオスマン帝国の勢力拡大に対して、バルカン半島の国家だけでなく西欧も不安を覚え、[[ハンガリー王国|ハンガリー]]王[[ジギスムント (神聖ローマ皇帝)|ジギスムント]]は教皇庁に[[十字軍]]を要請した。[[教皇|ローマ教皇]][[ボニファティウス9世 (ローマ教皇)|ボニファティウス9世]]と[[アヴィニョン]]の教皇[[ベネディクトゥス13世 (対立教皇)|ベネディクトゥス13世]]は[[フランス王国|フランス]]、[[イングランド]]、[[サヴォイア伯国|サヴォイア]]などの西欧諸国に十字軍の結成を呼び掛け、西欧より王族、貴族、騎士が参加を表明した。[[1396年]]7月下旬から8月上旬にかけて十字軍は[[ブダ]]に集結、ワラキアの軍隊と共にジギスムント率いるハンガリー軍に合流し、ヴィディンもオスマンへの臣従を破棄して十字軍に参加した。 |

|||

十字軍はブルガリアに進攻して領内のイスラム教徒、キリスト教徒の双方を殺害し、9月10日にはドアン・ベイが守るニコポリスに迫り、包囲を布いた<ref>E.ハラム『十字軍大全 年代記で読むキリスト教とイスラームの対立』、500頁</ref>。コンスタンティノープル包囲の指揮を執っていたバヤズィトはただちに引き返し、自ら軍を率いてニコポリスの救援に向かった。[[9月24日]]にバヤズィトはニコポリスに到達、翌25日にオスマン軍と十字軍が衝突した([[ニコポリスの戦い]])。軍功を求めてジギスムントの忠告を無視して個別に突撃をかけた西欧の騎士たちに対し、バヤズィトは集団戦法によって彼らを撃破した。彼自身も刀を手に取って負傷しながらも勇敢に戦い<ref>N.アクシト『トルコ 2』、59頁</ref>、戦闘はオスマン軍の完勝に終わった<ref>鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、51-52頁 林『オスマン帝国500年の平和』、59頁</ref>。[[ブルゴーニュ公国|ブルゴーニュ]]の公子[[ジャン1世 (ブルゴーニュ公)|ジャン]]、フランス陸軍元帥ブシコーらを捕虜とし、彼らの釈放と引き換えに多額の身代金を得る。<ref>ジョゼフ・カルメット『ブルゴーニュ公国の大公たち』(田辺保訳, [[国書刊行会]], 2000年5月)、</ref>戦後ヴィディンを併合してブルガリアの征服を達成し、またワラキアに臣従を誓わせた<ref name="moriima138"/>。 |

|||

[[アッバース朝|アッバース家]]の[[カリフ]]・[[ムタワッキル1世]]はニコポリスでの勝利を称賛し、バヤズィトにスルタンの称号を授けた。彼以前のオスマン帝国の指導者である[[オルハン]]、ムラト1世も碑文や貨幣でスルタンの称号を用いていたが、後世のオスマン帝国の歴史家はオスマン帝国の君主がスルタンを称した由来を、カリフからの称号授与に結びつけた<ref>鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、52頁</ref>。 |

|||

ニコポリスの戦いの後に[[ミトロヴィツァ (コソボ)|ミトロヴィツァ]]を攻略、オスマン軍はさらにギリシャに進み、[[1397年]]に[[ラリサ]]、[[パトラス]]、[[アテネ]]を占領し、ペロポネソス半島の大部分を支配下に置いた<ref>R.マントラン『改訳 トルコ史』、47-48頁</ref>。[[1398年]]にオスマン軍は内乱で分裂状態にあった[[ボスニア]]に初めて侵入し、これ以降ボスニアはオスマン軍の内政への介入と奴隷狩りに悩まされることになる<ref>S.クリソルド編『ユーゴスラヴィア史』、74頁</ref>。 |

|||

=== 更なる拡大、ティムールの出現 === |

|||

[[File:Bosfor B17-12.jpg|thumb|180px|アナドゥル・ヒサール]] |

|||

1397年から2年以上にかけて行った第三次コンスタンティノープル包囲では、コンスタンティノープル内にトルコ人の居住区と[[モスク]]を設け、イスラムの法廷と法官([[カーディー]])を設置することを認めさせる<ref>R.マントラン『改訳 トルコ史』、48頁 鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、53頁</ref><ref group="notes">N.アクシトは、居住区、モスク、法廷とカーディーは1391年に設置されたとしている。(N.アクシト『トルコ 2』、59頁)</ref>。[[1400年]]にマヌエル2世が西欧諸国に援助を求めに出国するとバヤズィトは4度目の包囲を開始、[[1402年]]に至っても包囲は続けられた。バヤズィトはコンスタンティノープル包囲に際して[[ボスポラス海峡]]のアジア側にアナドゥル・ヒサールを築城し、兵糧攻めに持ち込もうとするが、市域の広いコンスタンティノープルは籠城戦に耐え抜き、攻略に失敗した<ref name="hayashi56-57">林『オスマン帝国500年の平和』、56-57頁</ref>。後に即位した曾孫の[[メフメト2世]]はバヤズィトの包囲を教訓として、短期決戦によって[[コンスタンティノープルの陥落|コンスタンティノープルを陥落]]させる<ref name="hayashi56-57"/>。メフメト2世のコンスタンティノープル攻略においてはアナドゥル・ヒサールも活用され、城塞に配備された大砲で敵軍を牽制した<ref>T.ビタール『オスマン帝国の栄光』、30頁</ref>。 |

|||

バルカン半島での軍事活動と並行して、アナトリア方面の征服活動も依然として続けられていた。ニコポリスの戦勝に遡る1395年には[[ジャンダル侯国]]が治める[[アマスィヤ]]と[[カスタモヌ]]を占領、[[1398年]]に[[エルテナ侯国]]([[:en:Eretnids]])の併合を達成する<ref name="chuko55">永田、羽田『成熟のイスラーム社会』、55頁</ref>。ニコポリスの戦闘中にアラー・アッディーンがアナトリアのオスマン領を攻撃しており、バヤズィトは戦後アナトリアに渡り、コンヤに進軍した。11日に及ぶ攻城戦の末に1398年にコンヤを攻略、服従を拒んだアラー・アッディーンを処刑し、彼の2人の子をブルサに送り、カラマンを滅亡させる<ref>N.アクシト『トルコ 2』、59頁</ref>。1400年に[[エルズィンジャン]]を攻略、[[1402年]]にはオスマン帝国より脱走したヤクブ2世が再建したゲルミヤン侯国を再征服し、アナトリアの大部分を制圧する<ref>R.マントラン『改訳 トルコ史』、48頁</ref>。 |

|||

しかし、東方に[[ティムール朝|大帝国]]を打ち立てた[[ティムール]]がアナトリアに現れると、オスマン帝国を取り巻く情勢は一変する。1393年ごろにティムール朝とオスマン帝国の接触が始まり<ref>加藤『ティームール朝成立史の研究』、293頁</ref>、当初ティムールからは両国の間に領域を策定しようという丁重な文面の書簡が送られたが<ref name="kato298">加藤『ティームール朝成立史の研究』、298頁</ref>、バヤズィトは好意的な反応を示さなかった<ref>加藤『ティームール朝成立史の研究』、294頁</ref>。ムラト1世とバヤズィトに滅ぼされたベイリクの君主たちはティムールに助けを求め、彼の力を借りて勢力を再建しようとしていた<ref>R.マントラン『改訳 トルコ史』、48-49頁 鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、54頁</ref>。また、バヤズィトがティムールに放逐された[[黒羊朝]]の君主[[カラ・ユースフ]]を保護し、彼の再起を助けようとしていたために両国の関係は険悪なものとなる<ref>三橋『トルコの歴史 オスマン帝国を中心に』、118頁</ref>。 |

|||

=== アンカラの敗戦 === |

|||

[[File:Bajazeth - Timur - J N Geiger.jpg|thumb|200px|19世紀のヨーロッパの画家によって描かれたバヤズィトとティムール]] |

|||

{{See also|アンカラの戦い}} |

|||

1400年8月からティムールは西進してオスマンの領土に侵入、[[スィヴァス]]を陥落させ<ref>R.マントラン『改訳 トルコ史』、48-49頁</ref>、スィヴァス攻略後に一度はマムルーク朝の支配する[[エジプト]]に軍を進めたためにティムールとの直接対決は回避される。ティムールはバヤズィトに帰順を求める書簡を送るが、彼は勧告を拒絶し、[[1402年]]にティムールは再びアナトリアに矛先を向ける。ティムールの要求は以下のようなものであった<ref name="aku60">N.アクシト『トルコ 2』、60頁</ref>。 |

|||

* [[ジャライル朝]]の[[アフマド (ジャライル朝)|アフマド]]、カラ・ユースフの引き渡し |

|||

* ティムールの名を刻んだ貨幣の鋳造、宗主権の承認 |

|||

* 王子の1人を人質として送る |

|||

* 他のベイリクの領地の返還 |

|||

<!-- ティムールは同じ[[スンナ派]]のイスラム教徒であり習俗と言語も近いバヤズィトと衝突を避けたいと思っており好意的な態度をとっていたが<ref>三橋『トルコの歴史 オスマン帝国を中心に』、119頁</ref>、対してバヤズィトはティムールに挑発的な態度をとり<ref>三橋『トルコの歴史 オスマン帝国を中心に』、119頁 U.クレーファー『オスマン・トルコ 世界帝国建設の野望と秘密』、55頁</ref><ref group="notes">当初バヤズィトの態度は穏便なものであったとする意見も存在する(N.アクシト『トルコ 2』、60頁)</ref>、数度にわたる書簡のやり取りの末に交渉は決裂する。 --> |

|||

コンスタンティノープルではマヌエル2世の留守役を任されていたヨハネス7世がコンスタンティノープルを明け渡す交渉を始めていたが<ref>尚樹『ビザンツ帝国史』、858頁</ref>、ティムールのアナトリア侵入の報を受け取ったバヤズィトは包囲を解いてアナトリアに駆けつけた。しかし、準備は万端ではなく<ref name="hayashi60">林『オスマン帝国500年の平和』、60頁</ref>、長距離を行軍してきたティムールの軍に先制攻撃をかけず、好機を逃す<ref name="suzuki54">鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、54頁</ref>。 |

|||

ティムールはかつてオスマンに滅ぼされたベイリクの君主を戦闘に参加させることで他のベイリクからオスマンに仕官した騎士に揺さぶりをかけようとし、また常備軍である[[イェニチェリ]]も相次ぐ遠征で疲労が高まり、士気は低かった<ref name="hayashi60"/>。1402年[[7月20日]]に[[アンカラ]]近郊のチュブックでティムールの軍と衝突するが([[アンカラの戦い]])、他のベイリク出身の騎士たちは旧主に寝返り、元々数でティムール軍を下回っていたオスマン軍はさらに劣勢となった<ref name="suzuki54"/>。イェニチェリやラザレヴィチ率いるセルビア兵らヨーロッパ出身の兵士は奮戦するが<ref>R.マントラン『改訳 トルコ史』、49頁</ref>、敗戦の色が濃くなると彼らは王朝を存続させるべく、王子と大宰相を守って戦場を脱出した<ref name="suzuki54"/>。バヤズィトを守るイェニチェリのほとんどは倒れ、彼は妃のデスピナ、子のムーサーとともにティムールに捕らえられる。 |

|||

伝承によれば捕虜にされたバヤズィトは金格子の藁小屋に閉じ込められて<ref name="raru414"/>苦痛を与えられたと言われるが、実際には丁重に遇されたようである<ref name="suzuki54"/>。しかし、バヤズィトが逃亡を図るに及んで厳重な監視が布かれ、夜間は足枷をはめられ<ref>三橋『トルコの歴史 オスマン帝国を中心に』、122頁</ref>、移動においては2頭の馬に曳かれた格子付の駕籠に乗せられた<ref>羽田「バヤジット1世」『アジア歴史事典』7巻収録 三橋『トルコの歴史 オスマン帝国を中心に』、122頁</ref><ref group="notes">格子付の駕籠を指す単語「カーフェス」は、[[ハーレム]]内に置かれた格子付の窓がある部屋も指す。そのため、「カーフェス」の誤訳によってバヤズィトが檻の中に入れられたという俗説が生まれたとされる。(三橋『トルコの歴史 オスマン帝国を中心に』、122頁及びU.クレーファー『オスマン・トルコ 世界帝国建設の野望と秘密』、58頁)</ref>。8か月の捕虜生活の末にサマルカンド移送の途上、1403年3月8日(あるいは9日)にアクシュヒルで没、おりしもバヤズィトの釈放のために身代金の交渉がされていた時期であった<ref>三橋『トルコの歴史 オスマン帝国を中心に』、122頁</ref>。死因はアンカラの戦い以前より罹っていた<ref>U.クレーファー『オスマン・トルコ 世界帝国建設の野望と秘密』、56頁</ref>[[痛風]]<ref name="haneda"/>、あるいは指輪の宝石の下に潜ませていた毒薬を呑んで自害したとも言われる<ref name="aku61">N.アクシト『トルコ 2』、61頁</ref>。 |

|||

バヤズィトの滅ぼしたベイリクはティムールの手で再興され、帝国に残された領地にはバヤズィトの四子スレイマン、[[メフメト1世|メフメト]]、イーサー、ムーサーが割拠し、彼らは帝位を巡って争った。 |

|||

== 施政 == |

|||

=== 発展途上の帝国 === |

|||

バヤズィト治下のオスマン帝国の支配は盤石ではなく、君主が倒れるとたちまち崩れる不安定なものであった<ref>林『オスマン帝国500年の平和』、59頁</ref>。征服地を帝国に組み入れる制度は完成しておらず、支配組織も急速に拡大した領土と領民を十分コントロールできるとは言い難かった<ref>鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、55頁</ref>。しかし、オスマン帝国史の研究者であるロベール・マントランは、次代のメフメト1世より始まる帝国の再建事業のスピードからアンカラでの敗戦がオスマン帝国の基礎を崩すに至らなかったと論じ、また[[オスマン1世]]からバヤズィトまでの時代をオスマン帝国の第一段階と定義した<ref>R.マントラン『改訳 トルコ史』、50頁</ref>。 |

|||

=== イェニチェリの徴収 === |

|||

{{See also|イェニチェリ}} |

|||

常備軍であるイェニチェリの徴収方法については当初戦利品として獲た捕虜の5分の1を君主が取るペンチック制度が実施されていたが<ref>鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、49頁</ref>、バヤズィトの治世に人材登用の手法に改良が加えられた<ref>永田、羽田『成熟のイスラーム社会』、104頁</ref>。領内のキリスト教徒の臣民の子弟の中から宮廷奴隷に適したものを強制的に徴収する制度を実施し、トルコ語で「集める」という意味の語である「デウシルメク」に由来する<ref>鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、216頁</ref>デウシルメ制度と呼ばれた。デウシルメ制度の正確な開始時期については明らかではないが、1395年に実施された徴収が史料で確認できる最古のものである<ref>林『オスマン帝国500年の平和』、76頁</ref>。1360年代には1000人だったイェニチェリは、バヤズィトの時代に5000人に達した<ref>永田、羽田『成熟のイスラーム社会』、55,106頁</ref>。 |

|||

== 人物 == |

|||

=== 人物像 === |

|||

勇猛な性格であるとともに、神経質で頑固な面もあったと書かれている<ref name="aku61"/>。また、彼はイスラム教徒ではあったが飲酒を好み<ref name="aku61"/>、酒を嗜むようになったきっかけはセルビアから嫁いだ王女デスピナより[[ワイン]]の味を教えられたためだという<ref>U.クレーファー『オスマン・トルコ 世界帝国建設の野望と秘密』、42頁</ref>。 |

|||

容貌については隻眼、あるいはやぶ睨みであったと言われる<ref name="mitsuhashi113"/>。 |

|||

=== バヤズィトの遺体 === |

|||

バヤズィトは生前、1391年から1395年にかけてブルサに自身の墓([[:en:Bayezid I Mosque]])を建立していた。バヤズィトが没した時に彼の遺体はイーサーに引き渡されるが、当時のアナトリアは王位を巡っての内戦状態にあったため、遺体はブルサの宗教施設群の側に簡単に埋葬されただけであった。[[1406年]][[6月18日]]に長子のスレイマンによって廟が建てられるが、[[1414年]]に略奪に晒される。<ref>T.ビタール『オスマン帝国の栄光』、27頁</ref> |

|||

廟はメフメト2世の治世に再建され、[[1855年]]の大地震によって被害を受けたものの修復され、今日に至る。 |

|||

== 家族 == |

|||

=== 父母 === |

|||

* 父・[[ムラト1世]] |

|||

* 母・ギュルチチェク・ハトゥン |

|||

=== 妃 === |

|||

* デウレト・シャー・ハトゥン:ゲルミヤン侯国の君主スレイマン・シャーの娘。1381年没。 |

|||

* デウレト・ハトゥン:ゲルミヤン侯国の君主の娘。 |

|||

* ハフサ・ハトゥン:アイドゥン侯国の君主の娘。 |

|||

* スルタン・ハトゥン:ドゥルカディル侯国の君主の娘。 |

|||

* オリヴェラ・ラザレヴィチ・デスピナ・ハトゥン:セルビア公[[ラザル]]の娘 |

|||

* マリア |

|||

=== 子 === |

|||

* スレイマン:バヤズィトの死後、バルカン半島で独立。 |

|||

* イーサー:バヤズィトの死後、ブルサを拠点として独立。 |

|||

* [[メフメト1世|メフメト]]:バヤズィトの死後、任地の[[アマスィヤ]]を拠点とし、[[1413年]]に帝国の再統一を果たす。 |

|||

* ムーサー:父の死後に解放され、[[キュタヒヤ]]に拠る。 |

|||

* ムスタファ:[[1419年]]にムスタファを名乗る者がオスマンの帝位を要求して反乱を起こした。 |

|||

* ユースフ |

|||

* エルトゥルル |

|||

* カーシム |

|||

== 年表 == |

== 年表 == |

||

*[[1360年]] - 誕生 |

*[[1360年]] - 誕生 |

||

*[[1389年]] - 父[[ムラト1世]] |

*[[1389年]] - 父[[ムラト1世]]の暗殺、即位 |

||

*[[ |

*[[1390年]] - [[アナトリア半島|アナトリア]]遠征 |

||

*[[ |

*[[1391年]] - 最初の[[コンスタンティノープル]]包囲 |

||

*[[1393年]] - [[第二次ブルガリア帝国|ブルガリア]]の首都タルノヴォを攻略 |

|||

*[[1402年]] - [[アンカラの戦い]]で敗れ、捕虜となる |

|||

*[[1396年]][[9月25日]] - [[ニコポリスの戦い]]で[[十字軍]]に勝利 |

|||

*[[1403年]] - 獄中で死去 |

|||

*[[1398年]] - [[カラマン侯国]]を併合 |

|||

*[[1402年]][[7月20日]] - [[アンカラの戦い]]で敗れ、捕虜となる |

|||

*[[1403年]][[3月8日]]もしくは[[3月9日]] - アクシュヒルで死去 |

|||

== 肖像画 == |

|||

<gallery> |

|||

Image:Bayezid I by Cristofano dell'Altissimo.jpg |

|||

Image:Bayezid I - Manyal Palace Museum.JPG |

|||

Image:YıldırımBayezit4.jpg |

|||

</gallery> |

|||

== 脚注 == |

|||

=== 注釈 === |

|||

<references group="notes"/> |

|||

=== 引用元 === |

|||

<references/> |

|||

== 参考文献 == |

|||

* [[羽田明]]「バヤジット1世」『アジア歴史事典』7巻収録([[平凡社]], 1959年) |

|||

* [[三橋富治男]]『トルコの歴史 オスマン帝国を中心に』(紀伊国屋新書, [[紀伊国屋書店]], 1962年) |

|||

* スティーヴン・クリソルド編『ユーゴスラヴィア史』(田中一生、柴宜弘、高田敏明訳, [[恒文社]], 1980年11月) |

|||

* [[森安達也]]、[[今井淳子]]共訳編『ブルガリア 風土と歴史』(恒文社, 1981年8月) |

|||

* N.アクシト『トルコ 2』([[永田雄三]]編訳, 世界の教科書=歴史, [[ほるぷ出版]], 1981年11月) |

|||

* ウルリッヒ・クレーファー『オスマン・トルコ 世界帝国建設の野望と秘密』(戸叶勝也訳, [[佑学社]], 1982年4月) |

|||

* ロベール・マントラン『改訳 トルコ史』([[小山皓一郎]]訳, 文庫クセジュ, [[白水社]], 1982年7月) |

|||

* [[鈴木董]]『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』([[講談社現代新書]], 講談社, 1992年4月) |

|||

* テレーズ・ビタール『オスマン帝国の栄光』(鈴木董監修, 富樫瓔子訳, 「知の再発見」双書51, [[創元社]], 1995年11月) |

|||

* 永田雄三、[[羽田正]]『成熟のイスラーム社会』(世界の歴史15, [[中央公論社]], 1998年1月) |

|||

* [[尚樹啓太郎]]『ビザンツ帝国史』([[東海大学出版会]], 1999年2月) |

|||

* [[加藤和秀]]『ティームール朝成立史の研究』(北海道大学図書刊行会, 1999年2月) |

|||

* [[井谷鋼造]]「トルコ民族の活動と西アジアのモンゴル支配時代」『西アジア史 2 イラン・トルコ』収録(永田雄三編, 新版世界各国史, [[山川出版社]], 2002年8月) |

|||

* フランソワ・トレモリエール、カトリーヌ・リシ『図説 ラルース世界史人物百科 1 古代 - 中世 アブラハムからロレンツォ・ディ・メディチまで』([[原書房]], 2004年6月) |

|||

* エリザベス・ハラム『十字軍大全 年代記で読むキリスト教とイスラームの対立』( 川成洋、太田美智子、太田直也訳, [[東洋書林]], 2006年11月) |

|||

* [[林佳世子]]『オスマン帝国500年の平和』(興亡の世界史10, 講談社, 2008年10月) |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

{{Commons category|Bayezid I}} |

|||

*[[オスマン帝国]] |

*[[オスマン帝国]] |

||

*[[オスマン帝国の君主]] |

*[[オスマン帝国の君主]] |

||

* [[クリストファー・マーロウ]]:ティムールの生涯を書いた戯曲『タンバレイン大王』には、虜囚となったバヤズィトとデスピナも登場する。 |

|||

*[[アントニオ・ヴィヴァルディ]]:彼を題材とした[[オペラ]]『[[バヤゼット (オペラ)|バヤゼット]]』[[RV番号|RV]].703([[1735年]]初演)を作曲している。 |

|||

*[[アントニオ・ヴィヴァルディ]]:彼を題材とした[[オペラ]]『[[バヤゼット (オペラ)|バヤゼット]]』[[RV番号|RV]].703([[1735年]]初演)を作曲した。 |

|||

{{先代次代|[[オスマン帝国の君主|オスマン帝国の皇帝]]|第4代: 1389 - 1402|[[ムラト1世]]|[[メフメト1世]]}} |

{{先代次代|[[オスマン帝国の君主|オスマン帝国の皇帝]]|第4代: 1389 - 1402|[[ムラト1世]]|[[メフメト1世]]}} |

||

2011年11月3日 (木) 10:47時点における版

| バヤズィト1世 بايزيد اول | |

|---|---|

バヤズィト1世 | |

| 在位 | 1389年 - 1402年 |

| 出生 |

1360年 |

| 死去 |

1403年3月8日もしくは3月9日 アクシュヒル |

| 配偶者 | デウレト・シャー・ハトゥン |

| デウレト・ハトゥン | |

| スルタン・ハトゥン | |

| デスピナ | |

| マリアなど | |

| 子女 |

スレイマン メフメト イーサー ムーサーなど |

| 家名 | オスマン家 |

| 王朝 | オスマン朝 |

| 父親 | ムラト1世 |

| 母親 | ギュルチチェク・ハトゥン |

| サイン |

|

バヤズィト1世(トルコ語:I. Beyazıt、 1360年 - 1403年3月8日もしくは3月9日)は、オスマン帝国の第4代皇帝(在位: 1389年 - 1402年)。日本語ではバヤジット1世とも表記される。ムラト1世の子で、母ギュルチチェク・ハトゥンはギリシャ系のキリスト教徒と考えられている。

積極的な外征と迅速な決断より、「雷帝」「稲妻」(イュルドゥルム、イルディリム)と呼ばれた[1]。

生涯

即位、オスマン宮廷の「兄弟殺し」の始まり

王子時代より戦場で活躍し、ビザンツ帝国(東ローマ帝国)の皇子アンドロニコスと共謀して反乱を起こした長兄サヴジが処刑されると、彼がムラト1世の後継者に指名される。ムラトが取り決めた政略結婚によりゲルミヤン侯国の王女と結婚、婚資としてゲルミヤンの首都であるキュタヒヤなどの都市がオスマンに譲渡された[2]。

1389年のコソボの戦い直後、ムラトがセルビア人の貴族によって暗殺された後に即位する。ムラトが暗殺された時点のオスマン軍は、左翼がセルビア騎兵隊に撃破された危機的な状況にあったが、跡を継いだ彼は体勢を立て直してセルビアを破り、セルビア公ラザルら捕虜とした貴族を処刑した[3]。コソボの戦いには彼以外にヤクブら弟たちも従軍していたが、バヤズィトは人望の厚いヤクブ[4]をはじめとする弟たちを処刑し、スルタンの地位を確かなものとした[1]。この弟たちの粛清が、彼の治世以降のオスマン帝位継承に伴って起きる兄弟殺しの先例となる[5]。

バヤズィトの即位に際して、ビザンツの宮廷でも政変が起きる。セリュンブリアを統治していたアンドロニコスの子ヨハネス7世がオスマンに臣従を誓い、バヤズィトはオスマンに完全に服従していなかった皇子マヌエルの対立帝としてヨハネス7世を擁立した[3]。オスマンに加えてジェノヴァの支援を受けたヨハネス7世は反乱を起こして1390年4月に即位、ヨハネス7世の治世は5か月余りであったが、ヨハネス7世が帝位を追われた後もビザンツ帝位はオスマンの影響下に置かれる[6]。

アナトリア、バルカン半島での征服事業

即位後、ムラト1世の死を好機と見たアナトリアの領主たちが反オスマンの動きを見せ始める。

アナトリアにおける最大のライバルであるカラマン侯国(en:Karamanids)の君主であり、バヤズィトの義弟でもあるアラー・アッディーンはサルハン侯国、アイドゥン侯国、メンテシェ侯国と共にオスマン領に侵入、ゲルミヤンの君主でバヤズィトの義兄弟であるヤクブ2世もオスマンに割譲された都市を奪回する動きを見せていた[7]。バヤズィトはセルビアと和約を結んでアナトリアに渡り、1390年より父の征服事業を引き継いでのアナトリア遠征を開始する。遠征軍にはビザンツ帝国、セルビア、ブルガリア、アルバニアなどのバルカン半島の臣従国も参加しており、アナトリアに残っていた最後のビザンツ領であるフィラデルフィア攻略にはビザンツの皇子マヌエルも従軍していた[8]。遠征によってサルハン、アイドゥン、メンテシェ、ハミド侯国といったアナトリアのベイリクを征服し、ヤクブ2世を逮捕してイプサラに送り、ゲルミヤンも支配下に置いた。1391年にカラマンの首都コンヤを包囲し、アラー・アッディーンにアクシュヒル(en:Akşehir)、ニーデ、アクサライの割譲を認めさせての有利な和約を結ぶ。

1391年にビザンツ皇帝ヨハネス5世が没すると、アナトリア遠征に従軍していたマヌエルはバヤズィトに無断でブルサを脱出し、コンスタンティノープルに帰還し帝位に就いた。マヌエルの帰還後に7か月の間コンスタンティノープルの包囲するが、ハンガリーが軍事活動を開始する動きを見せると[7]、貢納と引き換えにマヌエルの即位を認めて包囲を解除した[9]、1393年末よりモレアス専制公テオドロス1世がオスマンの従臣を攻撃して領地を広げると、マヌエル兄弟の反逆行為に激怒したバヤズィトはバルカン半島の従臣を召喚して彼ら兄弟に処罰を与えようとした[10]。マヌエル、テオドロスは臣従の誓いを破棄し、1394年夏より7年にもわたるコンスタンティノープル包囲が開始された。

コンスタンティノープル包囲の間にもバヤズィトは別働隊をバルカン半島各地に派遣し、テッサリア、セルビア、ブルガリアを攻めてドナウ川に至る通行路を掌握した[9]。オスマン帝国に従属していたブルガリアが、バヤズィトがバルカン半島を留守としたことを好機と見て[11]1393年にハンガリーの支援を受けて反乱を起こすと、ブルガリアに討伐軍が派遣される。3か月の包囲の末に同年7月17日にブルガリアの首都タルノヴォを陥落させ[12]、ニコポリスに逃れていたブルガリア皇帝イヴァン・シシュマン(en:Ivan Shishman of Bulgaria)を一時的に帝位に留める。

タルノヴォ攻略後にバヤズィトはワラキア国内に存在するワラキア大公ミルチャ老公(en:Mircea I of Wallachia)の政敵を援助して反乱を起こさせ[11]、ワラキアへと軍を進めた。1395年5月にオスマン軍はミルチャ老公に勝利を収めるが、同年7月17日のロヴィネの戦い(en:Battle of Rovine)で敗北、ドニエプル川南岸までの退却を余儀なくされる[13]。また、ワラキア遠征においてブルガリアに乱立していた僭主国を併合、遠征の帰路でイヴァン・シシュマンを処刑してブルガリアの大部分を手中に収める。ブルガリア内で独立を保っていた勢力はオスマンに臣従を誓っていたヴィディン王国のみであった[12]。

セルビア公ステファン・ラザレヴィチ(en:Stefan Lazarević)に対しては北セルビアの領有権を認め、ラザレヴィチも貢納と兵力の提供を積極的に行った。このため両国の間には長期の平和がもたらされ、セルビアは経済的な繁栄を享受する[14]。

ニコポリスの戦い

こうしたバルカン半島でのオスマン帝国の勢力拡大に対して、バルカン半島の国家だけでなく西欧も不安を覚え、ハンガリー王ジギスムントは教皇庁に十字軍を要請した。ローマ教皇ボニファティウス9世とアヴィニョンの教皇ベネディクトゥス13世はフランス、イングランド、サヴォイアなどの西欧諸国に十字軍の結成を呼び掛け、西欧より王族、貴族、騎士が参加を表明した。1396年7月下旬から8月上旬にかけて十字軍はブダに集結、ワラキアの軍隊と共にジギスムント率いるハンガリー軍に合流し、ヴィディンもオスマンへの臣従を破棄して十字軍に参加した。

十字軍はブルガリアに進攻して領内のイスラム教徒、キリスト教徒の双方を殺害し、9月10日にはドアン・ベイが守るニコポリスに迫り、包囲を布いた[15]。コンスタンティノープル包囲の指揮を執っていたバヤズィトはただちに引き返し、自ら軍を率いてニコポリスの救援に向かった。9月24日にバヤズィトはニコポリスに到達、翌25日にオスマン軍と十字軍が衝突した(ニコポリスの戦い)。軍功を求めてジギスムントの忠告を無視して個別に突撃をかけた西欧の騎士たちに対し、バヤズィトは集団戦法によって彼らを撃破した。彼自身も刀を手に取って負傷しながらも勇敢に戦い[16]、戦闘はオスマン軍の完勝に終わった[17]。ブルゴーニュの公子ジャン、フランス陸軍元帥ブシコーらを捕虜とし、彼らの釈放と引き換えに多額の身代金を得る。[18]戦後ヴィディンを併合してブルガリアの征服を達成し、またワラキアに臣従を誓わせた[12]。

アッバース家のカリフ・ムタワッキル1世はニコポリスでの勝利を称賛し、バヤズィトにスルタンの称号を授けた。彼以前のオスマン帝国の指導者であるオルハン、ムラト1世も碑文や貨幣でスルタンの称号を用いていたが、後世のオスマン帝国の歴史家はオスマン帝国の君主がスルタンを称した由来を、カリフからの称号授与に結びつけた[19]。

ニコポリスの戦いの後にミトロヴィツァを攻略、オスマン軍はさらにギリシャに進み、1397年にラリサ、パトラス、アテネを占領し、ペロポネソス半島の大部分を支配下に置いた[20]。1398年にオスマン軍は内乱で分裂状態にあったボスニアに初めて侵入し、これ以降ボスニアはオスマン軍の内政への介入と奴隷狩りに悩まされることになる[21]。

更なる拡大、ティムールの出現

1397年から2年以上にかけて行った第三次コンスタンティノープル包囲では、コンスタンティノープル内にトルコ人の居住区とモスクを設け、イスラムの法廷と法官(カーディー)を設置することを認めさせる[22][notes 1]。1400年にマヌエル2世が西欧諸国に援助を求めに出国するとバヤズィトは4度目の包囲を開始、1402年に至っても包囲は続けられた。バヤズィトはコンスタンティノープル包囲に際してボスポラス海峡のアジア側にアナドゥル・ヒサールを築城し、兵糧攻めに持ち込もうとするが、市域の広いコンスタンティノープルは籠城戦に耐え抜き、攻略に失敗した[23]。後に即位した曾孫のメフメト2世はバヤズィトの包囲を教訓として、短期決戦によってコンスタンティノープルを陥落させる[23]。メフメト2世のコンスタンティノープル攻略においてはアナドゥル・ヒサールも活用され、城塞に配備された大砲で敵軍を牽制した[24]。

バルカン半島での軍事活動と並行して、アナトリア方面の征服活動も依然として続けられていた。ニコポリスの戦勝に遡る1395年にはジャンダル侯国が治めるアマスィヤとカスタモヌを占領、1398年にエルテナ侯国(en:Eretnids)の併合を達成する[25]。ニコポリスの戦闘中にアラー・アッディーンがアナトリアのオスマン領を攻撃しており、バヤズィトは戦後アナトリアに渡り、コンヤに進軍した。11日に及ぶ攻城戦の末に1398年にコンヤを攻略、服従を拒んだアラー・アッディーンを処刑し、彼の2人の子をブルサに送り、カラマンを滅亡させる[26]。1400年にエルズィンジャンを攻略、1402年にはオスマン帝国より脱走したヤクブ2世が再建したゲルミヤン侯国を再征服し、アナトリアの大部分を制圧する[27]。

しかし、東方に大帝国を打ち立てたティムールがアナトリアに現れると、オスマン帝国を取り巻く情勢は一変する。1393年ごろにティムール朝とオスマン帝国の接触が始まり[28]、当初ティムールからは両国の間に領域を策定しようという丁重な文面の書簡が送られたが[29]、バヤズィトは好意的な反応を示さなかった[30]。ムラト1世とバヤズィトに滅ぼされたベイリクの君主たちはティムールに助けを求め、彼の力を借りて勢力を再建しようとしていた[31]。また、バヤズィトがティムールに放逐された黒羊朝の君主カラ・ユースフを保護し、彼の再起を助けようとしていたために両国の関係は険悪なものとなる[32]。

アンカラの敗戦

1400年8月からティムールは西進してオスマンの領土に侵入、スィヴァスを陥落させ[33]、スィヴァス攻略後に一度はマムルーク朝の支配するエジプトに軍を進めたためにティムールとの直接対決は回避される。ティムールはバヤズィトに帰順を求める書簡を送るが、彼は勧告を拒絶し、1402年にティムールは再びアナトリアに矛先を向ける。ティムールの要求は以下のようなものであった[34]。

コンスタンティノープルではマヌエル2世の留守役を任されていたヨハネス7世がコンスタンティノープルを明け渡す交渉を始めていたが[35]、ティムールのアナトリア侵入の報を受け取ったバヤズィトは包囲を解いてアナトリアに駆けつけた。しかし、準備は万端ではなく[36]、長距離を行軍してきたティムールの軍に先制攻撃をかけず、好機を逃す[37]。

ティムールはかつてオスマンに滅ぼされたベイリクの君主を戦闘に参加させることで他のベイリクからオスマンに仕官した騎士に揺さぶりをかけようとし、また常備軍であるイェニチェリも相次ぐ遠征で疲労が高まり、士気は低かった[36]。1402年7月20日にアンカラ近郊のチュブックでティムールの軍と衝突するが(アンカラの戦い)、他のベイリク出身の騎士たちは旧主に寝返り、元々数でティムール軍を下回っていたオスマン軍はさらに劣勢となった[37]。イェニチェリやラザレヴィチ率いるセルビア兵らヨーロッパ出身の兵士は奮戦するが[38]、敗戦の色が濃くなると彼らは王朝を存続させるべく、王子と大宰相を守って戦場を脱出した[37]。バヤズィトを守るイェニチェリのほとんどは倒れ、彼は妃のデスピナ、子のムーサーとともにティムールに捕らえられる。

伝承によれば捕虜にされたバヤズィトは金格子の藁小屋に閉じ込められて[9]苦痛を与えられたと言われるが、実際には丁重に遇されたようである[37]。しかし、バヤズィトが逃亡を図るに及んで厳重な監視が布かれ、夜間は足枷をはめられ[39]、移動においては2頭の馬に曳かれた格子付の駕籠に乗せられた[40][notes 2]。8か月の捕虜生活の末にサマルカンド移送の途上、1403年3月8日(あるいは9日)にアクシュヒルで没、おりしもバヤズィトの釈放のために身代金の交渉がされていた時期であった[41]。死因はアンカラの戦い以前より罹っていた[42]痛風[4]、あるいは指輪の宝石の下に潜ませていた毒薬を呑んで自害したとも言われる[43]。

バヤズィトの滅ぼしたベイリクはティムールの手で再興され、帝国に残された領地にはバヤズィトの四子スレイマン、メフメト、イーサー、ムーサーが割拠し、彼らは帝位を巡って争った。

施政

発展途上の帝国

バヤズィト治下のオスマン帝国の支配は盤石ではなく、君主が倒れるとたちまち崩れる不安定なものであった[44]。征服地を帝国に組み入れる制度は完成しておらず、支配組織も急速に拡大した領土と領民を十分コントロールできるとは言い難かった[45]。しかし、オスマン帝国史の研究者であるロベール・マントランは、次代のメフメト1世より始まる帝国の再建事業のスピードからアンカラでの敗戦がオスマン帝国の基礎を崩すに至らなかったと論じ、またオスマン1世からバヤズィトまでの時代をオスマン帝国の第一段階と定義した[46]。

イェニチェリの徴収

常備軍であるイェニチェリの徴収方法については当初戦利品として獲た捕虜の5分の1を君主が取るペンチック制度が実施されていたが[47]、バヤズィトの治世に人材登用の手法に改良が加えられた[48]。領内のキリスト教徒の臣民の子弟の中から宮廷奴隷に適したものを強制的に徴収する制度を実施し、トルコ語で「集める」という意味の語である「デウシルメク」に由来する[49]デウシルメ制度と呼ばれた。デウシルメ制度の正確な開始時期については明らかではないが、1395年に実施された徴収が史料で確認できる最古のものである[50]。1360年代には1000人だったイェニチェリは、バヤズィトの時代に5000人に達した[51]。

人物

人物像

勇猛な性格であるとともに、神経質で頑固な面もあったと書かれている[43]。また、彼はイスラム教徒ではあったが飲酒を好み[43]、酒を嗜むようになったきっかけはセルビアから嫁いだ王女デスピナよりワインの味を教えられたためだという[52]。

容貌については隻眼、あるいはやぶ睨みであったと言われる[14]。

バヤズィトの遺体

バヤズィトは生前、1391年から1395年にかけてブルサに自身の墓(en:Bayezid I Mosque)を建立していた。バヤズィトが没した時に彼の遺体はイーサーに引き渡されるが、当時のアナトリアは王位を巡っての内戦状態にあったため、遺体はブルサの宗教施設群の側に簡単に埋葬されただけであった。1406年6月18日に長子のスレイマンによって廟が建てられるが、1414年に略奪に晒される。[53]

廟はメフメト2世の治世に再建され、1855年の大地震によって被害を受けたものの修復され、今日に至る。

家族

父母

- 父・ムラト1世

- 母・ギュルチチェク・ハトゥン

妃

- デウレト・シャー・ハトゥン:ゲルミヤン侯国の君主スレイマン・シャーの娘。1381年没。

- デウレト・ハトゥン:ゲルミヤン侯国の君主の娘。

- ハフサ・ハトゥン:アイドゥン侯国の君主の娘。

- スルタン・ハトゥン:ドゥルカディル侯国の君主の娘。

- オリヴェラ・ラザレヴィチ・デスピナ・ハトゥン:セルビア公ラザルの娘

- マリア

子

- スレイマン:バヤズィトの死後、バルカン半島で独立。

- イーサー:バヤズィトの死後、ブルサを拠点として独立。

- メフメト:バヤズィトの死後、任地のアマスィヤを拠点とし、1413年に帝国の再統一を果たす。

- ムーサー:父の死後に解放され、キュタヒヤに拠る。

- ムスタファ:1419年にムスタファを名乗る者がオスマンの帝位を要求して反乱を起こした。

- ユースフ

- エルトゥルル

- カーシム

年表

- 1360年 - 誕生

- 1389年 - 父ムラト1世の暗殺、即位

- 1390年 - アナトリア遠征

- 1391年 - 最初のコンスタンティノープル包囲

- 1393年 - ブルガリアの首都タルノヴォを攻略

- 1396年9月25日 - ニコポリスの戦いで十字軍に勝利

- 1398年 - カラマン侯国を併合

- 1402年7月20日 - アンカラの戦いで敗れ、捕虜となる

- 1403年3月8日もしくは3月9日 - アクシュヒルで死去

肖像画

脚注

注釈

- ^ N.アクシトは、居住区、モスク、法廷とカーディーは1391年に設置されたとしている。(N.アクシト『トルコ 2』、59頁)

- ^ 格子付の駕籠を指す単語「カーフェス」は、ハーレム内に置かれた格子付の窓がある部屋も指す。そのため、「カーフェス」の誤訳によってバヤズィトが檻の中に入れられたという俗説が生まれたとされる。(三橋『トルコの歴史 オスマン帝国を中心に』、122頁及びU.クレーファー『オスマン・トルコ 世界帝国建設の野望と秘密』、58頁)

引用元

- ^ a b F.トレモリエール、C.リシ『図説 ラルース世界史人物百科 1』、413頁

- ^ N.アクシト『トルコ 2』、57頁

- ^ a b 尚樹『ビザンツ帝国史』、852頁

- ^ a b 羽田「バヤジット1世」『アジア歴史事典』7巻収録

- ^ R.マントラン『改訳 トルコ史』、47頁 鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、50頁

- ^ 尚樹『ビザンツ帝国史』、853頁

- ^ a b N.アクシト『トルコ 2』、58頁

- ^ 尚樹『ビザンツ帝国史』、853頁

- ^ a b c F.トレモリエール、C.リシ『図説 ラルース世界史人物百科 1』、414頁

- ^ 尚樹『ビザンツ帝国史』、854頁

- ^ a b 尚樹『ビザンツ帝国史』、855頁

- ^ a b c 森安、今井『ブルガリア 風土と歴史』、138頁

- ^ 尚樹『ビザンツ帝国史』、856頁

- ^ a b 三橋『トルコの歴史 オスマン帝国を中心に』、113頁

- ^ E.ハラム『十字軍大全 年代記で読むキリスト教とイスラームの対立』、500頁

- ^ N.アクシト『トルコ 2』、59頁

- ^ 鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、51-52頁 林『オスマン帝国500年の平和』、59頁

- ^ ジョゼフ・カルメット『ブルゴーニュ公国の大公たち』(田辺保訳, 国書刊行会, 2000年5月)、

- ^ 鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、52頁

- ^ R.マントラン『改訳 トルコ史』、47-48頁

- ^ S.クリソルド編『ユーゴスラヴィア史』、74頁

- ^ R.マントラン『改訳 トルコ史』、48頁 鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、53頁

- ^ a b 林『オスマン帝国500年の平和』、56-57頁

- ^ T.ビタール『オスマン帝国の栄光』、30頁

- ^ 永田、羽田『成熟のイスラーム社会』、55頁

- ^ N.アクシト『トルコ 2』、59頁

- ^ R.マントラン『改訳 トルコ史』、48頁

- ^ 加藤『ティームール朝成立史の研究』、293頁

- ^ 加藤『ティームール朝成立史の研究』、298頁

- ^ 加藤『ティームール朝成立史の研究』、294頁

- ^ R.マントラン『改訳 トルコ史』、48-49頁 鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、54頁

- ^ 三橋『トルコの歴史 オスマン帝国を中心に』、118頁

- ^ R.マントラン『改訳 トルコ史』、48-49頁

- ^ N.アクシト『トルコ 2』、60頁

- ^ 尚樹『ビザンツ帝国史』、858頁

- ^ a b 林『オスマン帝国500年の平和』、60頁

- ^ a b c d 鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、54頁

- ^ R.マントラン『改訳 トルコ史』、49頁

- ^ 三橋『トルコの歴史 オスマン帝国を中心に』、122頁

- ^ 羽田「バヤジット1世」『アジア歴史事典』7巻収録 三橋『トルコの歴史 オスマン帝国を中心に』、122頁

- ^ 三橋『トルコの歴史 オスマン帝国を中心に』、122頁

- ^ U.クレーファー『オスマン・トルコ 世界帝国建設の野望と秘密』、56頁

- ^ a b c N.アクシト『トルコ 2』、61頁

- ^ 林『オスマン帝国500年の平和』、59頁

- ^ 鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、55頁

- ^ R.マントラン『改訳 トルコ史』、50頁

- ^ 鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、49頁

- ^ 永田、羽田『成熟のイスラーム社会』、104頁

- ^ 鈴木『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』、216頁

- ^ 林『オスマン帝国500年の平和』、76頁

- ^ 永田、羽田『成熟のイスラーム社会』、55,106頁

- ^ U.クレーファー『オスマン・トルコ 世界帝国建設の野望と秘密』、42頁

- ^ T.ビタール『オスマン帝国の栄光』、27頁

参考文献

- 羽田明「バヤジット1世」『アジア歴史事典』7巻収録(平凡社, 1959年)

- 三橋富治男『トルコの歴史 オスマン帝国を中心に』(紀伊国屋新書, 紀伊国屋書店, 1962年)

- スティーヴン・クリソルド編『ユーゴスラヴィア史』(田中一生、柴宜弘、高田敏明訳, 恒文社, 1980年11月)

- 森安達也、今井淳子共訳編『ブルガリア 風土と歴史』(恒文社, 1981年8月)

- N.アクシト『トルコ 2』(永田雄三編訳, 世界の教科書=歴史, ほるぷ出版, 1981年11月)

- ウルリッヒ・クレーファー『オスマン・トルコ 世界帝国建設の野望と秘密』(戸叶勝也訳, 佑学社, 1982年4月)

- ロベール・マントラン『改訳 トルコ史』(小山皓一郎訳, 文庫クセジュ, 白水社, 1982年7月)

- 鈴木董『オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」』(講談社現代新書, 講談社, 1992年4月)

- テレーズ・ビタール『オスマン帝国の栄光』(鈴木董監修, 富樫瓔子訳, 「知の再発見」双書51, 創元社, 1995年11月)

- 永田雄三、羽田正『成熟のイスラーム社会』(世界の歴史15, 中央公論社, 1998年1月)

- 尚樹啓太郎『ビザンツ帝国史』(東海大学出版会, 1999年2月)

- 加藤和秀『ティームール朝成立史の研究』(北海道大学図書刊行会, 1999年2月)

- 井谷鋼造「トルコ民族の活動と西アジアのモンゴル支配時代」『西アジア史 2 イラン・トルコ』収録(永田雄三編, 新版世界各国史, 山川出版社, 2002年8月)

- フランソワ・トレモリエール、カトリーヌ・リシ『図説 ラルース世界史人物百科 1 古代 - 中世 アブラハムからロレンツォ・ディ・メディチまで』(原書房, 2004年6月)

- エリザベス・ハラム『十字軍大全 年代記で読むキリスト教とイスラームの対立』( 川成洋、太田美智子、太田直也訳, 東洋書林, 2006年11月)

- 林佳世子『オスマン帝国500年の平和』(興亡の世界史10, 講談社, 2008年10月)

関連項目

- オスマン帝国

- オスマン帝国の君主

- クリストファー・マーロウ:ティムールの生涯を書いた戯曲『タンバレイン大王』には、虜囚となったバヤズィトとデスピナも登場する。

- アントニオ・ヴィヴァルディ:彼を題材としたオペラ『バヤゼット』RV.703(1735年初演)を作曲した。

|

|

|