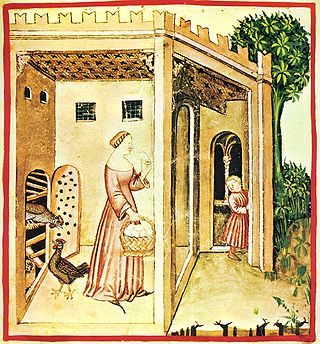

鶏が先か、卵が先か

「鶏が先か、卵が先か」(にわとりがさきか、たまごがさきか)という因果性のジレンマは、平たく言えば「ニワトリとタマゴのどちらが先にできたのか」という問題である。昔の哲学者にとってこの疑問は、生命とこの世界全体がどのように始まったのかという疑問に行き着くものだった[1]。

教養的な文脈で「鶏が先か、卵が先か」と述べるとき、それは互いに循環する原因と結果の端緒を同定しようとする無益さを指摘しているのである。その観点には、この問いが持つ最も根源的な性質が横たわっている。文字通りの解答はある意味明白であり、初めて鶏の卵を産んだ鶏以外の一個体(またはその卵の父親を含む二個体)が鶏の存在を規定したと言える。しかしメタファーとしての視点に立つと、この問いはジレンマにつながる形而上学的問題をはらんでいる。そのメタファーとしての意味をよりよく理解するために、問いは次のように言い換えることができる。「X が Y 無しに生じ得ず、Y が X 無しに生じ得ない場合、最初に生じたのはどちらだろうか?」

同様の状態として、工学や科学での循環参照を挙げることができる。すなわちある変数を計算するためにその変数そのものが必要となるというものであり、例としてファンデルワールスの状態方程式や有名なコールブルックの式 (en:Colebrook equation) が挙げられる。

ジレンマを解く試み

生化学

ワーウィック大学 (en) のマーク・ロジャー教授とデビッド・キグリー博士は、シェフィールド大学の共同研究者たちとの最近の研究を発展させた上で、次のように指摘している。すなわち実のところ、卵の殻の形成に関わる ovocleidin-17 という鶏の蛋白質が、殻ができる前にも、できた後にも、確かに産生されている。このちょっとした化学的作用は、どちらが先かという問いを以前よりさらに無意味にした、と彼らは述べている。ロジャー教授が言うには、「これは鶏が卵より先にあったことを本当に証明するだろうか。いいや今回の発見によって、その設問は面白くはあるが無意味だということが、さらに確定的となった。しかしこの科学的事実は、結晶化を効率的かつ素早く行なう手法につながる、新しい知見を与えてくれた。より体に馴染みやすい骨の開発研究、二酸化炭素を石灰石へいかに貯蔵/隠匿させるかという研究の助けになるだろう[2]。」

しかしこれは、別の結論に達した先行研究と矛盾するかもしれない。ジョン・ブルックフィールド教授とデビッド・パピノー教授は次のように論じている。すなわち、かつて「最初」の鶏がいた以上、それはその鶏たる由縁を規定した卵から生まれたに違いない[3]。

生物学者の PZ メイヤーは、上の主張の欠点を次のように指摘している。すなわち、 他の鳥類は卵の形成に別の蛋白質を利用しており、ovocleidin の進化は卵の進化と同時に起こったのではない。鳥類が爬虫類から分岐する以前より卵の形成に使われてきた蛋白質は別にあり、ovocleidin はそれを発展させる形で出現したのである[4]。

数学

サーマンとフィッシャーはグレンジャー因果性を使った別の解法を提案している[5]。彼らの論文では、1930年〜1983年のアメリカ合衆国における卵の生産量と鶏の飼育数が検討された。グレンジャー因果性とは、ある時系列のデータから別の時系列のデータを予測できるか調べるものである。年ごとの卵の生産量を見て、それを鶏全体の頭数と比較することにより、サーマンとフィッシャーは鶏の飼育数から産まれる卵の数を予測できるか、卵の数から鶏の頭数を予測できるか、あるいはその両方なのかを調べた。その結果、卵の時系列が持つ情報からは鶏の数を予測できたが、鶏の数から卵の数を予測できる逆の関係は無かった。彼らは卵が先であると結論付けた。

進化論

ダーウィンの進化論によると、種は突然変異と自然選択によって時が経つにつれ変化する。DNA の変化は生まれる前でなければならないため、突然変異は妊娠中か、鶏に類した動物ならば卵の中で起こったに違いなく、(最初の卵を産んだ)鶏の側に起こったのではない[3][6]。この考えによれば、卵と鶏は両方とも鶏でない鳥から同時に進化したのであり、その鳥は最初の鶏の卵を産んだのではなく、時が経つうちに徐々に鶏らしくなっていったのだ。新種の発端となった個体を規定するのが鶏の遺伝子ではなく卵の遺伝子であることは認めたうえで、「この時点をもって新種とみなされうる」という時点とはどういうものか、それは親によって規定されるのか、子(卵)によって規定されるのか、という問題に立ち入らなければ進化論がこの問題に答えを与えることにはならない。

ある個体の突然変異は通常、新種とはみなされない。種の分化とは、ある集団がその母集団から分離し、相互の交配が止むという状態を伴う。 家畜種がその野生種から遺伝的に分化する過程もこの経緯をたどる。こうして分化した集団全体は新種とみなすことができる。

近縁種との交配が止んだことをもって種が確立されるのなら、確立された第一世代の親は新種と何が違うのか、という問いに対しては、形態的には何の違いもないかもしれないが、近縁種との交配能力という遺伝特性を親は持っていて子は持っていない、と答えることができる。なお、分類学的には種の確立は交配の実質的な停止であっても成立し、イノシシと豚、馬とろばなどは互いに交配が可能な別々の種である。家畜種に限らず棲み分けによって確立している交配可能な近縁種の違いも進化論的に言えば互いに棲み分けるだけのなにがしかの遺伝的形質の差異があり、その差異が初めに生まれたのは親の遺伝子によるものではなく子あるいは卵の遺伝子によるものであると主張することができる。

種の分化とは通常種が分化していく一連の過程として捉えられる。その点では「鶏が先か、卵が先か」という問題を進化論で論じるとき、種の分化のある限定された部分を論じなくてはならないという事情が発生するが、種の分化のどの部分の議論になろうと、種を規定するのは遺伝的形質であり、遺伝的形質は交配によって生じる遺伝子によって規定される以上、卵が先だという結論自体は変わらない。

現代の鶏は、近縁種の鳥であるセキショクヤケイから進化したと考えられていたが、最近判明した遺伝学的知見によると、現在家禽となっている鶏はセキショクヤケイとハイイロヤケイの雑種の子孫であることが示唆されている[7]。この知見が正しいとするならば、「鶏が先か、卵が先か」という議論において、種の分化の過程における2つの時期における論議を容易に提示することができる。一つは前述の種の確立であり、もう一つは新種の発端である。雑種の場合、新種の発端は互いに異なる種の遺伝子が交配することによって新種の遺伝子(ゲノム)を生じるのであって、この場合極めて明快に卵が鶏より先にあったと言うことができる。

分子生物学者リチャード・ドーキンスは、遺伝学の基本をダーウィン進化論の種ではなく、遺伝子に書き換えたが、彼が提唱したミームという概念を用いると、これまでの議論とは少し違った現象を見つけることができる。人間に飼われているジュウシマツは野生のジュウシマツよりも飼われているジュウシマツをパートナーに選ぶ。ジュウシマツは鳴き声の複雑さ、平たく言えば歌の上手さでパートナーを選ぶということが分かっており、餌を探す時間や危険な外敵が少なく高い密度で飼われているジュウシマツのほうが、他の個体の歌声をたくさん聴き、アレンジして歌が上手くなる[8] のだという。この歌声の断片が典型的なミームであり、遺伝子ではないが個体を「乗り物」として増殖と変異を繰り返す一個の情報である。この例では交配の志向を決めているのは遺伝子ではなく歌声というミームであり、それは親鳥と周囲にいるジュウシマツから後天的に得られるものである。もし野生のジュウシマツと飼育されているジュウシマツが種の分化の途中にあると考える、あるいは少なくとも棲み分けが実質的に始まっているとするならば、その違いを生んでいるのは卵の中の遺伝子によるものよりも後天的に与えられるミームの質と量だということになる。これと類似のケースはいろいろ考えられるだろう。

神学

ユダヤ教とキリスト教の教典は、神による世界の創造について触れ、それと共に鳥の創造についても述べている。その創造神話では、神は鳥を創造し、それらに産み殖やすよう命じたが、卵については直接の言及が無い。創世記の第一章によると、

19夕となり、また朝となった。第四日である。 20 神はまた言われた、「水は生き物の群れで満ち、鳥は地の上、天のおおぞらを飛べ」。 21 神は海の大いなる獣と、水に群がるすべての動く生き物とを、種類にしたがって創造し、また翼のあるすべての鳥を、種類にしたがって創造された。神は見て、良しとされた。 22 神はこれらを祝福して言われた、「生めよ、ふえよ、海の水に満ちよ、また鳥は地にふえよ」。[9]

創世記を文字通り史実と解釈すれば、鶏が卵より先ということになるだろう。

ヒンドゥー教の教典の場合、プラーナ文献[10]とダルマ・シャーストラ[11]において、神がプルシャ(原人)から鳥(およびその他の生物)を創造したと記されている。しかし「卵」に鶏以外の卵まで含めるならば、ヒンドゥー教の神話にはいわゆる人間が宇宙と呼ぶものを生んだ「宇宙の卵」が記されている。その意味でこの超越的卵は、鶏やその卵をも含む全ての生物の前にあった。この卵はブラーフマンダ[12]と呼ばれる。原初となる卵はリンガ(男根像)としても表現される。

循環時間論

仏教には循環的時間という観念がある。それは、時間は循環しており、歴史は繰り返されるという考えである。これはメソアメリカ(アステカ、マヤ)やいくつかのネイティブ・アメリカンの文化も持つ観念である。彼らの時間観は、永劫回帰の概念と結びつけることにより、「何が最初か」という問いに異なった答えを与えてくれる。(永劫回帰はニーチェの著作によって西洋世界にもよく知られるようになった。)時間が永遠に繰り返されるとするならば、その永遠性において「最初」は存在せず、創造もない。ゆえに答えはこうなるだろう。すなわち、何者も最初たりえない。循環する時間において、「最初」は存在しない。

脚注

- ^ Theosophy (September 1939). “Ancient Landmarks: Plato and Aristotle”. Theosophy 27 (11): 483–491.

- ^ “Researchers apply computing power to crack egg shell problem” (英語). University of Warwick (2010年7月9日). 2010年10月21日閲覧。

- ^ a b “Chicken and egg debate unscrambled” (英語). CNN.com. (2006年5月26日) 2010年10月21日閲覧。

- ^ PZ Myers (2010年7月14日). “Chickens, eggs, this is no way to report on science” (英語). Pharyngula. 2010年10月21日閲覧。

- ^ Thurman, Walter; Fisher, Mark (May 1988). “Chickens, Eggs, and Causality, or Which Came First?”. American Journal of Agricultural Economics 70 (2): 237–238. doi:10.2307/1242062.

- ^ HowStuffWorks. “Which came first, the chicken or the egg?”. HowStuffWorks. 2010年10月21日閲覧。

- ^ Eriksson J, Larson G, Gunnarsson U, Bed'hom B, Tixier-Boichard M, et al. (January 23, 2008). “Identification of the Yellow Skin Gene Reveals a Hybrid Origin of the Domestic Chicken”. PLoS Genetics, e10.eor preprint: e10. doi:10.1371/journal.pgen.1000010.eor 2008年2月20日閲覧。.

- ^ Soma, M., Hiraiwa-Hasegawa, M., Okanoya., K (2009). “Early ontogenetic effects on song quality in the Bengalese finch (Lonchura striata var. domestica): laying order, sibling competition and song syntax.”. Behavioral Ecology and Sociobiology 63: 363-370.

- ^ 創世記 1:19-22 - 口語訳旧約聖書(日本聖書協会翻訳、1955年)

- ^ Bhāgavata Purāṇa 2.10.39, 6.4.1, 6.4.19, 6.6.21-22, 7.14.37, 11.9.28, 12.12.17

- ^ Manu smṛti 1.34-41

- ^ Brahmanda。"Brahma" は創造、"anda" は卵を意味する。

関連項目

- ブートストラップ問題 - 2 つのコンピュータ・プログラムがコンパイル/ロードされる際、それぞれお互いを必要とするというケースの問題。

- 自己言及のパラドックス

- 親殺しのパラドックス

- 循環参照

- アネクドート - 旧ソ連のアネクドートにも「子供が子供電話相談室に『ニワトリとタマゴはどっちが先なんですか?』と質問する」という題材のものがあった。この場合の答えであるが、回答者はしばらく絶句した後で「……昔は、どっちもありましたよ」と物資欠乏ネタで落とす。