「アドレノクロム」の版間の差分

→文化: 修正 タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |

所々加筆、訂正 |

||

| 20行目: | 20行目: | ||

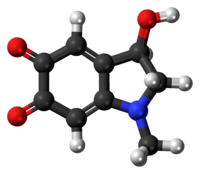

'''アドレノクロム'''は、[[アドレナリン|アドレナリン(エピネフリン)]]の[[酸化還元反応|酸化]]によって生成される分子式C<sub>9</sub>H<sub>9</sub>NO<sub>3</sub>の[[化合物]]。[[誘導体]]のカルバゾクロムは[[止血薬]]として用いられる。なお化学名は類似しているが[[クロム]]とは無関係である。 |

'''アドレノクロム'''は、[[アドレナリン|アドレナリン(エピネフリン)]]の[[酸化還元反応|酸化]]によって生成される分子式C<sub>9</sub>H<sub>9</sub>NO<sub>3</sub>の[[化合物]]。[[誘導体]]のカルバゾクロムは[[止血薬]]として用いられる。なお化学名は類似しているが[[クロム]]とは無関係である。 |

||

== |

== 特徴 == |

||

アドレノクロムは、[[前駆体]] |

アドレノクロムは、[[前駆体]]である[[アドレナリン]]の酸化で生成される化合物である。化学式は{{Chem|C|9|H|9|N|O|3}}。[[プロカイン]]などの[[局所麻酔]]の使用に当たっては血管収縮剤としてアドレナリンが利用されることがあるが、その際の局所的な[[止血|止血作用]]はこのアドレノクロムによるものであり、実際研究によってアドレノクロムには出血時間短縮の効果があることが判明している<ref name=":0">{{Cite web|title=アドレノクロム|url=http://www.breaking-news-words.com/2020/05/blog-post_9.html|accessdate=2020-05-25|first=投稿者|last=新語時事用語辞典}}</ref><ref name=":1">[[扶桑薬品工業|扶桑薬品工業株式会社]](2011). 『[[医薬品インタビューフォーム]] カルバゾクロムスルホン酸Na静注25mg、50mg、100mg「フソー」』([https://www.fuso-pharm.co.jp/cnt/seihin/product/document/268/IF_20190411110141_268.pdf pdf版])</ref>。乾燥状態だと赤色もしくは赤紫色で、溶液中にはピンク色で検出されるが、重合すると茶色に変わる。 |

||

不安定な化合物であるがゆえに、人体の組成に近いpH7.3、37℃などの状況下では特に分解がみられる。なので生体内においてはアドレナリンの酸化のみで生成されるが、生体外だとカテコール酸化酵素もしくは[[酸化銀(I)|酸化銀]](Ag<sub>2</sub>O) |

不安定な化合物であるがゆえに、人体の組成に近いpH7.3、37℃などの状況下では特に分解がみられる。なので生体内においてはアドレナリンの酸化のみで生成されるが、生体外だとカテコール酸化酵素もしくは[[酸化銀(I)|酸化銀]](Ag<sub>2</sub>O)や[[フェリシアン化カリウム|赤血塩]]が酸化剤として使用されている<ref>MacCarthy, Chim, Ind. Paris 55,435(1946)</ref><ref name=":2">{{Cite journal|last=TERADA|first=Akira|date=1960|title=Styrene Derivatives. VI-VII. VI. Adrenochrome by the Oxidation of α-Hydroxy-β-methylamino-p-hydroxy-ethylbenzene with Tyrosinase|url=https://doi.org/10.1246/nikkashi1948.81.5_757|journal=Nippon kagaku zassi|volume=81|issue=5|pages=757–759|doi=10.1246/nikkashi1948.81.5_757|issn=0369-5387}}</ref>。ただしその不安定性からアドレノクロムの5位を[[セミカルバゾン]]にしたカルバゾクロムが開発されたが、水に難溶性であったため治療効果が上がらなかった<ref name=":1" />。 |

||

== |

== 研究史 == |

||

| ⚫ | 1950〜60年代に15人以下の被験者を用いて行われた |

||

| ⚫ | {{Cite journal|last=Lipton M|year=1973|title=Task Force Report on Megavitamin and Orthomolecular Therapy in Psychiatry|publisher=American Psychiatric Association}}</ref> また米国、カナダおよびオーストラリアでの追加の研究<ref name="ArchGenPsy">{{Cite journal|year=1973|title=Niacin in the Long-Term Treatment of Schizophrenia|url=http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/abstract/28/3/308|journal=Archives of General Psychiatry|volume=28|issue=3|pages=308–15|DOI=10.1001/archpsyc.1973.01750330010002|PMID=4569673}}</ref><ref name="SZ Bull">{{Cite journal|year=1970|title=Nicotinic Acid in the Treatment of Schizophrenia: A Summary Report|url=http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/content/1/3/5.full.pdf+html|journal=Schizophrenia Bulletin|volume=1|issue=3|pages=5–7|DOI=10.1093/schbul/1.3.5}}</ref><ref name="ANZJP">{{Cite journal|year=1999|title=Megavitamin and dietary treatment in schizophrenia: a randomised, controlled trial|journal=Australian and New Zealand Journal of Psychiatry|volume=33|issue=1|pages=84–8|DOI=10.1046/j.1440-1614.1999.00527.x|PMID=10197889}}</ref> |

||

=== 発見 === |

|||

| ⚫ | また2000年代初頭、アドレノクロム |

||

[[1937年]]にデイビッド・グリーン([[:en:David E. Green|David E. Green]])らが[[カテコールオキシダーゼ]]を用いて得たのが初とされる<ref name=":2" />。1960年代には[[ジュリアス・アクセルロッド]]がアドレナリンの代謝の研究に当たって代謝産物としてのアドレノクロム及びその原因酵素を発見したことを報告している<ref>{{Cite web|title=オーソモレキュラー医学会{{!}}医学ニュース|url=https://isom-japan.org/news/detail?uid=GfGMC1550479708|website=isom-japan.org|accessdate=2020-11-22}}</ref>。 |

|||

=== 脳への影響 === |

|||

| ⚫ | 1950〜60年代に15人以下の被験者を用いて行われた数回の小規模な研究では、アドレノクロムが思考障害や現実感消失症などの[[精神病]]反応を引き起こしたという報告がなされた<ref>{{Cite journal|date=March 2002|title=The adrenochrome hypothesis of schizophrenia revisited|journal=Neurotoxicity Research|volume=4|issue=2|pages=147–50|DOI=10.1080/10298420290015827|PMID=12829415}}</ref>。またカナダのエイブラハム・ホッファー([[:en:Abram Hoffer|Abram Hoffer]])及びイギリスのハンフリー・オズモンド([[:en:Humphry Osmond|Humphry Osmond]])、ジョン・スミシーズ([[:en:John Raymond Smythies|John Raymond Smythies]])らの研究によれば、アドレノクロムは[[神経毒性]]および精神異常発現性物質であり、[[統合失調症]]などの精神疾患を引き起こす可能性があるといわれている<ref name="pmid13152519">{{Cite journal|date=January 1954|title=Schizophrenia; a new approach. II. Result of a year's research|url=|journal=The Journal of Mental Science|volume=100|issue=418|pages=29–45|DOI=10.1192/bjp.100.418.29|PMID=13152519}}</ref>。彼らは「アドレノクロム仮説」と呼び<ref name="Hoffer2">{{Cite journal|year=1999|title=The Adrenochrome Hypothesis and Psychiatry|url=http://www.orthomolecular.org/library/jom/1999/articles/1999-v14n01-p049.shtml|journal=The Journal of Orthomolecular Medicine|volume=14|issue=1|pages=49–62}}</ref>、[[ビタミンC]]と[[ナイアシン]]の大量投与で脳内のアドレノクロムを減らして統合失調症を治すことが可能だと推測した([[オーソモレキュラー療法]])<ref name="hallucinogens">{{Cite book|title=The Hallucinogens|publisher=Academic Press|date=1967|isbn=978-1-4832-6169-0}}</ref><ref>{{Cite journal|date=1994|title=Schizophrenia: An Evolutionary Defense Against Severe Stress|url=http://orthomolecular.org/library/jom/1994/pdf/1994-v09n04-p205.pdf|journal=Journal of Orthomolecular Medicine|volume=9|issue=4|pages=205–221}}</ref>。しかし、そのような強力な抗酸化剤による統合失調症の治療は非常に物議を醸した。1973年に[[アメリカ精神医学会]]は、ホッファーらの提唱するナイアシンを用いた統合失調症治療の研究に方法論的欠陥があったことを報告し、治療の効果を裏付けない追跡研究についても言及した<ref name="APA"> |

||

| ⚫ | {{Cite journal|last=Lipton M|year=1973|title=Task Force Report on Megavitamin and Orthomolecular Therapy in Psychiatry|publisher=American Psychiatric Association}}</ref>。 また米国、カナダおよびオーストラリアでの追加の研究でも同様に統合失調症治療としてのメガビタミン療法の効果は確認できなかった<ref name="ArchGenPsy">{{Cite journal|year=1973|title=Niacin in the Long-Term Treatment of Schizophrenia|url=http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/abstract/28/3/308|journal=Archives of General Psychiatry|volume=28|issue=3|pages=308–15|DOI=10.1001/archpsyc.1973.01750330010002|PMID=4569673}}</ref><ref name="SZ Bull">{{Cite journal|year=1970|title=Nicotinic Acid in the Treatment of Schizophrenia: A Summary Report|url=http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/content/1/3/5.full.pdf+html|journal=Schizophrenia Bulletin|volume=1|issue=3|pages=5–7|DOI=10.1093/schbul/1.3.5}}</ref><ref name="ANZJP">{{Cite journal|year=1999|title=Megavitamin and dietary treatment in schizophrenia: a randomised, controlled trial|journal=Australian and New Zealand Journal of Psychiatry|volume=33|issue=1|pages=84–8|DOI=10.1046/j.1440-1614.1999.00527.x|PMID=10197889}}</ref>。こうして精神異常発現性物質の可能性があるという証拠が多少あったにもかかわらず、統合失調症においてはアドレノクロムが確認できなかったため、「アドレノクロム仮説」は衰退した。 |

||

| ⚫ | また2000年代初頭、アドレノクロムはニューロメラニン形成の中間体として通常生成される可能性があることがわかり、再び脚光を浴びた。アドレノクロムは少なくとも部分的には[[グルタチオン-S-トランスフェラーゼ]]によって解毒されることから、この発見の重要性は高いと言えるが、しかし一方で複数の研究ではこの酵素の遺伝的欠陥が発見された<ref name="Smythies">{{Cite book|last=John Smythies|editor-last=Smythies|editor-first=John|title=Disorders of Synaptic Plasticity and Schizophrenia|date=2004|publisher=Elsevier Academic Press|isbn=9780123668608|pages=xv|edition=1st}}</ref>。 |

||

== 利用と法規制 == |

== 利用と法規制 == |

||

アドレノクロムは主にその止血効果が利用される。しかし不安定な物質 |

アドレノクロムは主にその止血効果が利用される。しかし不安定な物質ゆえにアドレノクロム自体を応用するのは困難であるため、より安定性の高いアドレノクロムモノアミノグアニジンやアドレノクロムモノセミカルバゾンが開発され<ref name=":0" /><ref>{{Cite journal|author=石山芳夫, 深田良雄|month=9|year=1956|title=新止血剤アドレノクロムモノセミカルバゾン(アドナ)による機能性出血の治験|journal=臨床婦人科産科|volume=10|issue=9|page=|pages=641-642|publisher=医学書院}}</ref>、血管強化剤として使用されるようになった。しかし上述の通り水に難溶性であったため1956年にカルバゾクロムスルホン酸ナトリウムが開発され、こちらも血管強化剤として利用されている<ref name=":0" /><ref name=":1" />。 |

||

また研究用の試薬としていろいろな実験に用いられることも多い。日本では[[富士フイルム和光純薬|富士フイルム和光純薬株式会社]]が「D,L-Adrenochrome」として販売している。製造元はToronto Research Chemicals Inc.<ref>{{Cite web|title=54-06-8・D,L-アドレノクロム・D,L-Adrenochrome【詳細情報】|試薬ホームページ|試薬-富士フイルム和光純薬|url=https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/product/detail/W01TRCA305250.html|website=試薬ホームページ|試薬-富士フイルム和光純薬|accessdate=2020-05-25|language=ja}}</ref>。 |

また研究用の試薬としていろいろな実験に用いられることも多い。日本では[[富士フイルム和光純薬|富士フイルム和光純薬株式会社]]が「D,L-Adrenochrome」として販売している。製造元はToronto Research Chemicals Inc.<ref>{{Cite web|title=54-06-8・D,L-アドレノクロム・D,L-Adrenochrome【詳細情報】|試薬ホームページ|試薬-富士フイルム和光純薬|url=https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/product/detail/W01TRCA305250.html|website=試薬ホームページ|試薬-富士フイルム和光純薬|accessdate=2020-05-25|language=ja}}</ref>。 |

||

アメリカ合衆国の[[規制物質法]]では触れられていない。しかし[[アメリカ食品医薬品局]]によって承認された医薬品ではないので、もし栄養補助食品として生産する場合は[[GMP|適正製造規範]]に準ずる必要がある |

アメリカ合衆国の[[規制物質法]]では触れられていない。しかし[[アメリカ食品医薬品局]]によって承認された医薬品ではないので、もし栄養補助食品として生産する場合は[[GMP|適正製造規範]]に準ずる必要がある<ref name="Erowid">{{Cite web|url=https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Adrenochrome|title=Compound summary for adrenochrome|author=|first=|date=|website=National Center for Biotechnology Information, PubChem Database.|archiveurl=|archivedate=|accessdate=2020-01-22}}</ref>。 |

||

== 文化 == |

== 文化 == |

||

| 51行目: | 56行目: | ||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

* [https:// |

* [[J-GLOBAL]]内の[https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=200907078463117771 アドレノクロムの解説] |

||

*[https://www.erowid.org/chemicals/adrenochrome/adrenochrome_info1.shtml erowid.orgのアドレノクロム解説] |

|||

* [https://web.archive.org/web/20050303205443/http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlassearch1.htm アイオワ・アイ・アトラス]より、緑内障の治療に使用されるエピネフリン含有点眼薬の使用に起因する[https://web.archive.org/web/20090111090507/http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlassearch1.htm?ComparisonType1_1=LIKE&Value1_1=adrenochrome&FieldName1=Diagnosis&NumCriteriaDetails1=1&PageID=2&GlobalOperator=AND&NumCriteria=1 アドレノクロム沈着物](diagnosis = adrenochromeで検索) |

* [https://web.archive.org/web/20050303205443/http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlassearch1.htm アイオワ・アイ・アトラス]より、緑内障の治療に使用されるエピネフリン含有点眼薬の使用に起因する[https://web.archive.org/web/20090111090507/http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlassearch1.htm?ComparisonType1_1=LIKE&Value1_1=adrenochrome&FieldName1=Diagnosis&NumCriteriaDetails1=1&PageID=2&GlobalOperator=AND&NumCriteria=1 アドレノクロム沈着物](diagnosis = adrenochromeで検索) |

||

2020年11月22日 (日) 14:30時点における版

| アドレノクロム | |

|---|---|

| |

| |

3-Hydroxy-1-methyl-2,3-dihydro-1H-indole-5,6-dione | |

別称 Adraxone Pink adrenaline | |

| 識別情報 | |

| CAS登録番号 | 54-06-8 |

| PubChem | 5898 |

| ChemSpider | 5687 |

| |

| |

| 特性 | |

| 化学式 | C9H9NO3 |

| モル質量 | 179.17 g mol−1 |

| 密度 | 3.264 g/cm3 |

| 沸点 |

115 °C, 388 K, 239 °F |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

アドレノクロムは、アドレナリン(エピネフリン)の酸化によって生成される分子式C9H9NO3の化合物。誘導体のカルバゾクロムは止血薬として用いられる。なお化学名は類似しているがクロムとは無関係である。

特徴

アドレノクロムは、前駆体であるアドレナリンの酸化で生成される化合物である。化学式はC9H9NO3。プロカインなどの局所麻酔の使用に当たっては血管収縮剤としてアドレナリンが利用されることがあるが、その際の局所的な止血作用はこのアドレノクロムによるものであり、実際研究によってアドレノクロムには出血時間短縮の効果があることが判明している[1][2]。乾燥状態だと赤色もしくは赤紫色で、溶液中にはピンク色で検出されるが、重合すると茶色に変わる。

不安定な化合物であるがゆえに、人体の組成に近いpH7.3、37℃などの状況下では特に分解がみられる。なので生体内においてはアドレナリンの酸化のみで生成されるが、生体外だとカテコール酸化酵素もしくは酸化銀(Ag2O)や赤血塩が酸化剤として使用されている[3][4]。ただしその不安定性からアドレノクロムの5位をセミカルバゾンにしたカルバゾクロムが開発されたが、水に難溶性であったため治療効果が上がらなかった[2]。

研究史

発見

1937年にデイビッド・グリーン(David E. Green)らがカテコールオキシダーゼを用いて得たのが初とされる[4]。1960年代にはジュリアス・アクセルロッドがアドレナリンの代謝の研究に当たって代謝産物としてのアドレノクロム及びその原因酵素を発見したことを報告している[5]。

脳への影響

1950〜60年代に15人以下の被験者を用いて行われた数回の小規模な研究では、アドレノクロムが思考障害や現実感消失症などの精神病反応を引き起こしたという報告がなされた[6]。またカナダのエイブラハム・ホッファー(Abram Hoffer)及びイギリスのハンフリー・オズモンド(Humphry Osmond)、ジョン・スミシーズ(John Raymond Smythies)らの研究によれば、アドレノクロムは神経毒性および精神異常発現性物質であり、統合失調症などの精神疾患を引き起こす可能性があるといわれている[7]。彼らは「アドレノクロム仮説」と呼び[8]、ビタミンCとナイアシンの大量投与で脳内のアドレノクロムを減らして統合失調症を治すことが可能だと推測した(オーソモレキュラー療法)[9][10]。しかし、そのような強力な抗酸化剤による統合失調症の治療は非常に物議を醸した。1973年にアメリカ精神医学会は、ホッファーらの提唱するナイアシンを用いた統合失調症治療の研究に方法論的欠陥があったことを報告し、治療の効果を裏付けない追跡研究についても言及した[11]。 また米国、カナダおよびオーストラリアでの追加の研究でも同様に統合失調症治療としてのメガビタミン療法の効果は確認できなかった[12][13][14]。こうして精神異常発現性物質の可能性があるという証拠が多少あったにもかかわらず、統合失調症においてはアドレノクロムが確認できなかったため、「アドレノクロム仮説」は衰退した。

また2000年代初頭、アドレノクロムはニューロメラニン形成の中間体として通常生成される可能性があることがわかり、再び脚光を浴びた。アドレノクロムは少なくとも部分的にはグルタチオン-S-トランスフェラーゼによって解毒されることから、この発見の重要性は高いと言えるが、しかし一方で複数の研究ではこの酵素の遺伝的欠陥が発見された[15]。

利用と法規制

アドレノクロムは主にその止血効果が利用される。しかし不安定な物質ゆえにアドレノクロム自体を応用するのは困難であるため、より安定性の高いアドレノクロムモノアミノグアニジンやアドレノクロムモノセミカルバゾンが開発され[1][16]、血管強化剤として使用されるようになった。しかし上述の通り水に難溶性であったため1956年にカルバゾクロムスルホン酸ナトリウムが開発され、こちらも血管強化剤として利用されている[1][2]。

また研究用の試薬としていろいろな実験に用いられることも多い。日本では富士フイルム和光純薬株式会社が「D,L-Adrenochrome」として販売している。製造元はToronto Research Chemicals Inc.[17]。

アメリカ合衆国の規制物質法では触れられていない。しかしアメリカ食品医薬品局によって承認された医薬品ではないので、もし栄養補助食品として生産する場合は適正製造規範に準ずる必要がある[18]。

文化

- 作家のハンター・S・トンプソンは1971年の著書『ラスベガスをやっつけろ』でアドレノクロムについて述べており、そのシーンは映画版にも登場する。ただしDVDのオーディオコメンタリーでは、監督のテリー・ギリアムが自身とトンプソンの描写が誇張であることを認めている。 ギリアムはこの薬は完全に架空のものだと主張し、同じ名前の物質の存在を知らないようである。トンプソン自身もまた著書『Fear and Loathing on the Campaign Trail '72』で再び言及しており、「4月」の章(p.140)の脚注で「それは真夜中すぎの薄汚いホテルの一室でのことで、会話の記憶は酒とブタ肉と40㏄のアドレノクロムの大量摂取で朦朧としている。」と書かれている。

- 「Appetite For Adrenochrome」はアメリカのパンクバンド、グルーヴィー・グーリーズのデビューアルバムのタイトル。

- 生きた人間から副腎を摘出し、乱用するためのドラッグとしてアドレノクロムを入手するという筋書きは、テレビドラマ「オックスフォードミステリー ルイス警部」(2008)のシーズン1第2話「復讐の女神」の回で用いられた[19]。

- 『アドレノクロム』はトム・サイズモアとラリー・ビショップが出演する2018年のトレヴァー・シムズ監督のインディペンデント映画[20]。

- アドレノクロムはしばしばオルタナ右翼による陰謀論で引き合いに出されることがある[21][22]。

参考文献

- ^ a b c 新語時事用語辞典, 投稿者. “アドレノクロム”. 2020年5月25日閲覧。

- ^ a b c 扶桑薬品工業株式会社(2011). 『医薬品インタビューフォーム カルバゾクロムスルホン酸Na静注25mg、50mg、100mg「フソー」』(pdf版)

- ^ MacCarthy, Chim, Ind. Paris 55,435(1946)

- ^ a b TERADA, Akira (1960). “Styrene Derivatives. VI-VII. VI. Adrenochrome by the Oxidation of α-Hydroxy-β-methylamino-p-hydroxy-ethylbenzene with Tyrosinase”. Nippon kagaku zassi 81 (5): 757–759. doi:10.1246/nikkashi1948.81.5_757. ISSN 0369-5387.

- ^ “オーソモレキュラー医学会|医学ニュース”. isom-japan.org. 2020年11月22日閲覧。

- ^ “The adrenochrome hypothesis of schizophrenia revisited”. Neurotoxicity Research 4 (2): 147–50. (March 2002). doi:10.1080/10298420290015827. PMID 12829415.

- ^ “Schizophrenia; a new approach. II. Result of a year's research”. The Journal of Mental Science 100 (418): 29–45. (January 1954). doi:10.1192/bjp.100.418.29. PMID 13152519.

- ^ “The Adrenochrome Hypothesis and Psychiatry”. The Journal of Orthomolecular Medicine 14 (1): 49–62. (1999).

- ^ The Hallucinogens. Academic Press. (1967). ISBN 978-1-4832-6169-0

- ^ “Schizophrenia: An Evolutionary Defense Against Severe Stress”. Journal of Orthomolecular Medicine 9 (4): 205–221. (1994).

- ^ Lipton M (1973). Task Force Report on Megavitamin and Orthomolecular Therapy in Psychiatry. American Psychiatric Association.

- ^ “Niacin in the Long-Term Treatment of Schizophrenia”. Archives of General Psychiatry 28 (3): 308–15. (1973). doi:10.1001/archpsyc.1973.01750330010002. PMID 4569673.

- ^ “Nicotinic Acid in the Treatment of Schizophrenia: A Summary Report”. Schizophrenia Bulletin 1 (3): 5–7. (1970). doi:10.1093/schbul/1.3.5.

- ^ “Megavitamin and dietary treatment in schizophrenia: a randomised, controlled trial”. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 33 (1): 84–8. (1999). doi:10.1046/j.1440-1614.1999.00527.x. PMID 10197889.

- ^ John Smythies (2004). Smythies, John. ed. Disorders of Synaptic Plasticity and Schizophrenia (1st ed.). Elsevier Academic Press. pp. xv. ISBN 9780123668608

- ^ 石山芳夫, 深田良雄 (9 1956). “新止血剤アドレノクロムモノセミカルバゾン(アドナ)による機能性出血の治験”. 臨床婦人科産科 (医学書院) 10 (9): 641-642.

- ^ “54-06-8・D,L-アドレノクロム・D,L-Adrenochrome【詳細情報】|試薬ホームページ|試薬-富士フイルム和光純薬”. 試薬ホームページ|試薬-富士フイルム和光純薬. 2020年5月25日閲覧。

- ^ “Compound summary for adrenochrome”. National Center for Biotechnology Information, PubChem Database.. 2020年1月22日閲覧。

- ^ “Inspector Lewis Series Synopsis”. 2008年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月25日閲覧。

- ^ Trevor Simms (2016年8月14日). “Adrenochrome movie trailer”. Youtube. 2020年5月25日閲覧。 Retrieved 26 March 2020.

- ^ “Fear and adrenochrome” (英語). Spectator USA (2020年5月4日). 2020年5月23日閲覧。

- ^ “How Facebook connects ‘pizzagate’ conspiracy theorists” (英語). NBC News. 2020年5月23日閲覧。

外部リンク

- J-GLOBAL内のアドレノクロムの解説

- erowid.orgのアドレノクロム解説

- アイオワ・アイ・アトラスより、緑内障の治療に使用されるエピネフリン含有点眼薬の使用に起因するアドレノクロム沈着物(diagnosis = adrenochromeで検索)