利用者:Anesth Earth/作業場2

| 快楽主義 |

|---|

快楽順応(かいらくじゅんのう、英: hedonic adaptation)はヘドニック・トレッドミル(英: hedonic treadmill)とも呼ばれ、人生で大きなポジティブまたはネガティブな出来事や変化が生じても、すぐに比較的一定のレベルの幸福感に戻る傾向がヒトで観察されていることを指す[1]。

この理論によると、人がより多くのお金を稼ぐようになると、期待と欲望も連動して上昇し、その結果として幸福感は永続しない。1971年、フィリップ・ブリックマンとドナルド・T・キャンベルが"Hedonic Relativism and Planning the Good Society(快楽の相対性と良い社会の計画)" という会議録の中でこの言葉を作った[2]。快楽順応の視点は、富が幸福のレベルを必ずしも増加させないことを示唆している[3]。

概要

快楽順応とは、大きく感情に影響を与える出来事の感情への影響を軽減するメカニズム、または軽減するような出来事のことである。一般的に、快楽順応は幸福の「セットポイント」を伴い、それによってヒトは一般的に、環境で起こる出来事にかかわらず、生涯を通じて一定の幸福のレベルを維持する[2][4]。 快楽順応の過程は、しばしばトレッドミルのように概念化される。なぜなら、どんなに幸福感を高めようとしても、ヒトは同じ場所にとどまるからである。この場所は「セットポイント」と通称される。

快楽順応は様々な方法で起こりうる。一般的に、この過程は、価値観、目標、注意そして状況の解釈の転換などの認知的変化を伴う[5]。さらに、神経化学的プロセスが脳内の過度に刺激された快楽経路を鈍感にし、おそらく強烈な肯定的感情や否定的感情が高いままになることを防いでいる[6]。 この順応のプロセスはまた、社会理論家グレッグ・イースターブルックが「豊かさの否定」と呼ぶプロセスを通じて、ヒトは自分が奪われていると考えるための精巧な根拠を構築する傾向によっても起こりうる[7]。

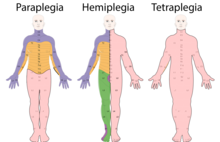

快楽順応のセットポイントは1996年の双生児研究により、遺伝による影響が大きいとされている。富くじの大当たりや下半身麻痺のような重大な人生の転換すらも、暫く後には快楽順応のセットポイントに回帰することが示されている(1978年)。一方、これらの研究から時間が経過し、方法論の限界に対する指摘や、その後の検証では、ポジティブなイベントよりもネガティブなイベントの方がセットポイントに回帰しづらく、影響も大きい、など反論も数多い。

主な理論的アプローチ

行動療法/心理学的アプローチ

「ヘドニック・トレッドミル」とは、ブリックマンとキャンベルが、プロシーディング"Hedonic Relativism and Planning the Good Society(快楽の相対性と良い社会の計画)"(1971年)の中で用いた造語であり、外的な出来事や人口統計学的な状況の変動にかかわらず、ヒトでは幸福のベースライン・レベルは相当一定レベルに維持される傾向があると述べている[2]。幸福の相対性という考えは、何十年も前から存在しており、1978年にブリックマンらがヘルソンの適応レベルモデル(1947年)の枠組みの中で快楽にアプローチし始めたとき、既に、刺激の知覚は以前の刺激との比較に依存していると主張されていた[8]。ヘドニック・トレッドミルは、知覚を保護し強化するために機能するほとんどの順応と同様に機能する。心理学的な文脈の快楽においては、状況や環境に対する感作や脱感作は動機を方向転換させる。この方向転換は、自己満足から身を守るだけでなく、変えられない状況を受け入れ、より効果的な目標に向かって努力を方向転換するためにも機能する。フレデリックとロウェンシュタインは、快楽順応の過程を、順応レベルのシフト、脱感作、感作の3つのタイプに分類している[5]。順応レベルのシフトとは、「中立的な」刺激として知覚されるものはシフトするが、刺激の違いに対する感度は維持される場合を指す。例えば、ある男が昇給した場合、最初はより幸せになり、その後、より多くの給与に慣れるが、幸せのセットポイントに戻る。しかし、追加ボーナスをもらうと、彼はまだ喜ぶだろう。脱感作は一般的に感受性を低下させ、変化に対する感受性を低下させる。紛争地帯に長期間住んでいた人は、日常的に起こる破壊に対して鈍感になり、かつては衝撃的で動揺していたかもしれない重傷や損失が発生しても、あまり影響を受けなくなるかもしれない。感作とは、継続的な暴露による快楽反応の増大のことであり、例えばワインや食品に対する愛好家の喜びや選択性の増大のようなものである[5]。

ブリックマン、コーツ、ジャノフ・ブルマンは、1978年の研究「富くじの当選者と事故の犠牲者:幸福は相対的か?」で、ヘドニックトレッドミルを最初に調査した。 富くじ当選者と事故による下半身麻痺患者が対照群と比較され、予測通り、(過去の経験や現在のコミュニティとの)比較と(新しい状況への)慣れが幸福度に影響を及ぼし、極端にポジティブまたはネガティブな出来事の最初のインパクトの後、幸福度は概ね平均レベルに戻った[8]。このインタビューベースの研究は、縦断的ではないものの、幸福の相対性を探求する大規模な研究の嚆矢であった。

ブリックマンとキャンベルは当初、感情に著しく影響するライフイベントを経験した後、誰もが同じ中立的なセットポイントに戻ることを示唆していた[2]。2006年の総説"Beyond the Hedonic Treadmill, Revising the Adaptation Theory of Well-Being"「ヘドニック・トレッドミルを超えて、幸福の適応理論を修正する」の中で、ディーナー、ルーカス、スコロンは、人は幸福度に中立ではなく、少なくとも部分的に遺伝する異なるセットポイントを持っていると結論づけた。彼らはまた、人生の満足度や主観的幸福度(又は主観的ウェル・ビーイング)など、個人は複数の幸福のセットポイントを持っている可能性があり、そのため、人の幸福度は1つのセットポイントだけでなく、ある範囲内で変化しうると結論づけた。ディーナーらは、幸福のセットポイントが変化しうること、そして最後に、状況の変化に対して示す順応の速度と程度において個人差があることを主張するために、縦断研究と横断研究の必要性を指摘している[9]。

実証研究

ポジティブな出来事、ネガティブな出来事、どちらであっても快楽セットポイントに回帰する

1978年の前述のブリックマン研究では、研究者は22人の富くじ当選者と29人の下半身不随者にインタビューを行い、生じた出来事(富くじ当選または半身不随)による幸福度の変化を調べた。富くじ当選者の場合は調査の1ヶ月から1年半前、半身不随者の場合は1ヶ月から1年前に起こった出来事である。富くじ当選者のグループは、当選の前後で同じような幸福感を得ており、2、3年後も同じような幸福感を得られると予想していた。これらの調査結果は、大きな金銭的利益を得ても、現在の幸福度と将来期待される幸福度の両方において、彼らの幸福度のベースラインには何の影響も及ぼさなかったことを示している。また、麻痺のある人は、過去の幸福度が他の人よりも高く(ノスタルジア効果による)、調査時点の幸福度は他の人よりも低く(それでもスケールの中間点以上、つまり不幸せよりは幸福であることを報告している)、さらに驚くべきことに、数年後には他の人と同じような幸福度になると予想していることがわかった。半身不随者は、人生の幸福度が最初は低下したが、やがて元通りに戻ると予想したことが、この研究結果の鍵であることに注意しなければならない[8]。

1982年、シルバーは、外傷事故が幸福のベースラインに及ぼす影響について研究した。シルバーは、事故被害者が一定期間の後、幸福のセットポイントに戻ることができることを発見した。シルバーは、脊髄損傷を負った事故被害者を8週間追跡した。事故から約1週間後、シルバーは被害者たちがポジティブな感情よりもネガティブな感情を強く感じていることを観察した。しかし、最後の8週間目には、被害者のポジティブな感情がネガティブな感情を上回った。この研究結果は、ライフイベントが著しくネガティブなものであろうとポジティブなものであろうと、人はほとんど常に幸福のベースラインに戻ることを示唆している[10]。

遺伝の影響

1996年、リッケンとテレゲンは、1000組以上の双生児を10年間追跡調査した結果、ヒトの幸福レベルのほぼ50%は遺伝によって決定されると結論づけた[11]。

2014年、ソーシスは、リッケンらの双生児研究のヘドニック・トレッドミル解釈は疑わしい仮定に依存していると主張している。離れて育った一卵性双生児のペアは、必ずしも全く異なる環境で育っているわけではない。双子間の類似点(知能や美しさなど)は、環境から同様の反応を引き起こすかもしれない。したがって、影響レベルを支配する幸福遺伝子が存在しないにもかかわらず、双子間の幸福レベルに顕著な類似性が見られるかもしれない[12]。

薬物乱用の影響

ヒト個人のセットポイントに関する重要な点の1つは、それが単に遺伝的傾向であり、完全に決定された幸福の基準ではないことを理解することであり、それはまだ他の影響を受ける可能性がある[11]。ラットの中等度から過度の薬物摂取に関する研究で、アフマドとクーブ(1998)は、コカインなどの向精神薬の使用は、個体の快楽セットポイントを変更する可能性があることを実証しようとした。彼らの発見は、薬物の使用と嗜癖が神経化学的な適応を引き起こし、同じレベルの快楽を感じるためにはその物質をより多く必要とすることを示唆している。したがって、薬物乱用は、全体的な幸福感と薬物使用によって感じる快楽の両方において、ヒトの快楽セットポイントに永続的な影響を及ぼす可能性がある[13]

人生の満足度との関係

2005年に藤田とディーナーが実施した縦断研究(後述)では、人生の満足度セットポイントを「ソフト・ベースライン」と表現している。つまり、ほとんどの人にとって、このベースラインは幸福のベースラインと同様である。一般的に、人生の満足度は人生の大半の期間、セットポイント付近を推移し、劇的に変化することはない。しかし、人口の約4分の1では、このセットポイントは安定しておらず、人生の大きな出来事に反応して実際に移動する[14]。他の縦断的データでは、ウェルビーイングのセットポイントは時間とともに変化し、順応は必ずしも起こるわけではないことが示されている。

人格特性や障害との関係

1989年、ヘディとウェアリングは、人格特性(神経症傾向、外向性、開放性などを調べる人格検査で判定される)の定常状態により、ヒトが人生の出来事をどのように経験し、認識するかが説明され、間接的にヒトの幸福レベルに寄与することを示唆した[15]。幸福に関する研究は、何十年にもわたり、文化を超えて、ヒトの快楽セットポイントの真の限界をテストするために行われてきた。

2003年、ルーカスは、彼のアーカイブデータ分析において、重度かつ長期的な障害をこうむった人の場合など、ウェル・ビーイングのセットポイントが劇的に変化する可能性があるというエビデンスを発見している[16]。しかし、ディーナー、ルーカス、スコロンがいずれも指摘するように、ヒトのセットポイント付近で生じる変動量は、個人の順応能力に大きく左右される[9]。

2008年、ヘディは、統制の所在が内側で、「ポジティブ」な性格特性(特に神経症傾向が低い)を持つことが、主観的幸福感に影響を与える最も重要な2つの要因であると結論づけた。ヘディはまた、「非ゼロ和」目標、すなわち他者や社会全体との関係を豊かにするような目標(すなわち、家族志向的目標や利他的目標)を採用することで、主観的幸福度が高まることも発見した。逆に、ゼロサム的な人生目標(出世、富、社会的地位)を重視することは、主観的幸福度にわずかではあるが統計的に有意なマイナスの影響を与える(世帯の可処分所得の大きさは主観的幸福度にわずかながらプラスの影響を与えるが)。教育期間は、人生の満足度とは直接関係がないようである。また、セットポイント理論とは矛盾するが、障害を負ったり慢性疾患を発症したりしても、元の状態に戻ることはないことをヘディは見いだした。これらの障害は永続的なものであるため、うつ病の認知モデルによれば、抑うつ的思考を助長し、神経症傾向(Headeyが発見した主観的幸福感を低下させるもう一つの要因)を高める可能性がある。障害は、人間の主観的幸福に影響を与える唯一で最も重要な要因であるように思われる。主観的幸福感に対する障害の影響は、人生の満足度に影響を与える2番目に強い要因である神経症傾向の2倍近くある[17]。

様々な人生イベントによる影響

2007年の研究では、中程度の当たりの富くじに当選すると、その出来事から2年後でさえ、英国人に1.4GHQGHQポイントという持続的な精神的ウェルビーイング効果がもたらされている[18]。。

同年に報告された大規模なパネル調査においては、離婚、配偶者の死、失業、障害、および類似の人生経験では、ある程度は順応が発生し、先天性の要因がこれに影響を与えるにもかかわらず、長期的な主観的幸福感を変化させることが示されている[19]。

2014年、ウィルデマン、ターニー、シュニッカーは、拘禁刑がウェル・ビーイングのベースライン・レベルに及ぼす影響を研究した。彼らは、刑務所にいることが短期的(服役中)と長期的(出所後)の両方の幸福度にどのような影響を与えるかを研究した。刑務所にいることは、その人の基本的な幸福感に悪影響を及ぼすことがわかった。言い換えれば、刑務所にいるときの幸福のベースラインは、刑務所にいないときよりも低かったということである。いったん刑務所から出所した人々は、以前の幸福のレベルに立ち直ることができた[20]。

しかし、快楽順応は、否定的な出来事とは対照的に肯定的な出来事に対処するときにより起こりやすい現象かもしれない。ネガティビティバイアスは、人々がポジティブな感情よりもネガティブな感情に集中する傾向があり、幸福のセットポイントを上げる障害となる可能性がある。否定的な感情は、より多くの注意を必要とし、記憶に残りやすく、否定的な経験よりも多いかもしれない肯定的な経験を覆い隠してしまうことが多い[11][21]。否定的な出来事が肯定的な出来事よりも心理的な力を持つことを考えると、永続的な肯定的な変化を生み出すことは難しいかもしれない。

性差・個人差・時間差

2003年、ルーカス、クラーク、ジョージリス(Georgellis)[訳語疑問点]、ディーナーは、婚姻区分、第1子の誕生、失職によるのウェル・ビーイングのベースラインの変化について研究した。彼らは、ネガティブなライフ・イベントはポジティブなイベントよりも人の心理状態や幸福のセットポイントに大きな影響を与える可能性があることを発見したが、離婚、配偶者の喪失、子供の誕生、女性の失職の後では、人は完全に順応し、最終的に幸福のベースライン・レベルに戻ると結論づけた。男性の場合、結婚や解雇ではベースラインへの回帰は見られなかった。この研究はまた、順応の程度が個人によって異なることも示している[16]。

2005年、藤田とディーナーは、主観的幸福感の経時的な安定性を研究し、ほとんどの人にとって、満足度が変化する範囲は比較的小さいことを発見した。彼らは、3,608人のドイツ在住者にパネル調査を行い、17年間、年に1回、人生に対する現在の満足度と全体的な満足度を0~10の尺度で評価してもらった。その結果、調査期間中に人生の満足度が変化した人は25%に過ぎず、大きな変化を経験した人はわずか9%であった。また、人生の満足度の平均値が高い人は、低い人よりも人生の満足度が安定していることがわかった[14]。

応用

幸福セットポイント

幸福セットポイント(ソニヤ・リュボミルスキーによって提唱された[22])という概念は、臨床心理学において、否定的な出来事が起こったときに患者が快楽セットポイントに戻るのを助けるために応用することができる。ある人がいつ精神的に幸福セットポイントから遠ざかり、どのような出来事がその変化の引き金になるかを見極めることは、うつ病などの疾患の治療に非常に役立つ。変化が起きたとき、臨床心理士は患者とともに、抑うつ状態から回復し、より早く快楽セットポイントに戻れるよう働きかける。親切な行為は長期的なウェル・ビーイングを促進することが多いため、治療法の1つとして、患者の快楽セットポイントを高めるのに役立つさまざまな利他的活動を患者に提案することがある[23][24]。これはひいては、幸福を追求するための無謀な習慣を減らすのに役立つことがある[25]。さらに、長期的な幸福度は生涯を通じて比較的安定していることを患者に理解させることは、衝撃的な出来事にまつわる不安を和らげるのに役立つことがある[要出典]。

2011年、マンチーニ、ボナーノ、クラークが実施した縦断研究では、結婚、離婚、死別などの重要なライフイベントに対する反応に個人差が見られた。彼らは、時間の経過とともに幸福セットポイントが大きく変化する個人もいるが、そうでない個人も多いことを認識し、幸福のセットポイントは個人の生涯を通じて比較的安定している可能性があるが、人生の満足度と主観的幸福感のセット・ポイントはより変化しやすいと論じている[26]。

レジリエンス研究

快楽順応はレジリエンス研究にも関連している。レジリエンスとは、「重大な逆境やリスクに直面したときに、ポジティブな適応を示すパターンによって特徴づけられる一連の現象」であり、つまりレジリエンスとは、ネガティブな経験を経ながらも、自分の快楽セットポイントにとどまる能力のことである。心理学者は、ポジティブな愛着関係(「愛着理論」を参照)、ポジティブな自己認識、自己制御スキル(「感情調節」を参照)、向社会的組織とのつながり(「向社会的行動を参照)、人生に対するポジティブな見通しなど、ヒトのレジリエンスに寄与する様々な要因を同定している[27]。

関連項目

脚注

- ^ Rosenbloom, Stephanie (2010年8月7日). “But Will It Make You Happy?”. The New York Times 2010年8月16日閲覧。

- ^ a b c d Brickman; Campbell (1971). Hedonic relativism and planning the good society. New York: Academic Press. pp. 287–302 in M. H. Apley, ed., Adaptation Level Theory: A Symposium, New York: Academic Press

- ^ Chen, James (2019年7月17日). “Understanding the Hedonic Treadmill”. Investopedia. 2019年9月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年5月23日閲覧。

- ^ Kuhn, Peter; Kooreman, Peter; Soetevent, Adriaan; Kapteyn, Arie (2011). “The Effects of Lottery Prizes on Winners and Their Neighbors: Evidence from the Dutch Postcode Lottery”. American Economic Review 101 (5): 2226–2247. doi:10.1257/aer.101.5.2226. hdl:10419/36917. オリジナルの2016-05-15時点におけるアーカイブ。.

- ^ a b c Frederick, Shane; Loewenstein, George (1999). “Hedonic Adaptation”. Well-Being: Foundations of Hedonic Psychology. New York, NY: Russell Sage Foundation. pp. 302–329. ISBN 9781610443258. オリジナルの2016-05-13時点におけるアーカイブ。

- ^ Solomon, Richard L.; Corbit, John D. (1974). “An opponent-process theory of motivation: I. Temporal dynamics of affect”. Psychological Review 81 (2): 119–145. doi:10.1037/h0036128. PMID 4817611.

- ^ Easterbrook, Gregg. The Progress Paradox: How Life Gets Better While People Feel Worse (Random House, 2003). ISBN 0812973038

- ^ a b c Brickman, Philip; Coates, Dan; Janoff-Bulman, Ronnie (1978). “Lottery winners and accident victims: Is happiness relative?”. Journal of Personality and Social Psychology 36 (8): 917–927. doi:10.1037/0022-3514.36.8.917. PMID 690806. オリジナルの2016-02-23時点におけるアーカイブ。.

- ^ a b Diener, Ed; Lucas, Richard E.; Scollon, Christie Napa (2006). “Beyond the hedonic treadmill: Revising the adaptation theory of well-being”. American Psychologist 61 (4): 305–314. doi:10.1037/0003-066X.61.4.305. PMID 16719675.

- ^ Silver (1982). Coping with an undesirable life event: A study of early reactions to physical disability. Unpublished doctoral dissertation, Northwestern University. OCLC 25949964

- ^ a b c Lykken, David; Tellegen, Auke (1996). “Happiness Is a Stochastic Phenomenon”. Psychological Science 7 (3): 186–189. doi:10.1111/j.1467-9280.1996.tb00355.x. オリジナルの2016-05-15時点におけるアーカイブ。.

- ^ Sosis, Clifford (2014). “Hedonic possibilities and heritability statistics”. Philosophical Psychology 27 (5): 681–702. doi:10.1080/09515089.2013.764563.

- ^ Ahmed, S. H.; Koob, G. F. (1998). “Transition from Moderate to Excessive Drug Intake: Change in Hedonic Set Point”. Science 282 (5387): 298–300. Bibcode: 1998Sci...282..298A. doi:10.1126/science.282.5387.298. PMID 9765157. オリジナルの2015-10-11時点におけるアーカイブ。.

- ^ a b Fujita, Frank; Diener, Ed (2005). “Life Satisfaction Set Point: Stability and Change”. Journal of Personality and Social Psychology 88 (1): 158–164. doi:10.1037/0022-3514.88.1.158. PMID 15631581.

- ^ Headey, Bruce; Wearing, Alexander J. (1992). Understanding Happiness: A Theory of Subjective Well-being. Longman Cheshire. ISBN 9780582875081. オリジナルの2016-05-15時点におけるアーカイブ。

- ^ a b Lucas, Richard E.; Clark, Andrew E.; Georgellis, Yannis; Diener, Ed (2003). “Reexamining adaptation and the set point model of happiness: Reactions to changes in marital status.”. Journal of Personality and Social Psychology 84 (3): 527–539. doi:10.1037/0022-3514.84.3.527. PMID 12635914.

- ^ Headey, Bruce (2008). “Life Goals Matter to Happiness: A Revision of Set-Point Theory”. Social Indicators Research 86 (2): 213–231. doi:10.1007/s11205-007-9138-y. hdl:10419/18532.

- ^ Jonathan Gardner; Andrew J.Oswald (January 2007). “Money and mental wellbeing: A longitudinal study of medium-sized lottery wins”. Journal of Health Economics 26 (1): 49–60. doi:10.1016/j.jhealeco.2006.08.004. PMID 16949692.

- ^ Richard E. Lucas (April 1, 2007). “Adaptation and the Set-Point Model of Subjective Well-Being. Does Happiness Change After Major Life Events?”. Current Directions in Psychological Science 16 (2): 75–79. doi:10.1111/j.1467-8721.2007.00479.x.

- ^ Christopher Wildeman, Kristin Turney, and Jason Schnittker, "The Hedonic Consequences of Punishment Revisited", 103 J. Crim. L. & Criminology 113.

- ^ Baumeister, Roy F.; Bratslavsky, Ellen; Finkenauer, Catrin; Vohs, Kathleen D. (2001). “Bad is stronger than good”. Review of General Psychology 5 (4): 323–370. doi:10.1037/1089-2680.5.4.323. オリジナルの2015-04-22時点におけるアーカイブ。.

- ^ Weil, Elizabeth (2013年4月19日). “Happiness Inc.”. The New York Times

- ^ Sheldon, Kennon M.; Lyubomirsky, Sonja (2006). “Achieving Sustainable Gains in Happiness: Change Your Actions, not Your Circumstances”. Journal of Happiness Studies 7 (1): 55–86. doi:10.1007/s10902-005-0868-8. オリジナルの2012-12-02時点におけるアーカイブ。.

- ^ Elias, Marilyn (2002年12月8日). “Psychologists now know what makes people happy”. USA Today

- ^ Mathews, John (2023年1月11日). “The Hedonic Treadmill: From Overconsumption to Minimalism”. Virginia Counseling. 2024年5月23日閲覧。

- ^ Mancini, Anthony D.; Bonanno, George A.; Clark, Andrew E. (2011). “Stepping Off the Hedonic Treadmill”. Journal of Individual Differences 32 (3): 144–152. doi:10.1027/1614-0001/a000047.

- ^ Masten, A. S., Cutuli, J. J., Herbers, J. E., & Reed, M.-G. J. (2009). Resilience in development. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Oxford Handbook of Positive Psychology, 2nd ed. (pp. 117–131). New York: Oxford University Press.

関連文献

- Jessica Stillman (2022年2月21日). “The Secret to Happiness, According to This Harvard Professor: A Reverse Bucket List”. Inc.. 2024年5月24日閲覧。

- Stambor, Zak (2007). “Is our happiness set in stone?”. Monitor on Psychology 38 (11): 37.

- The Overspent American: Why We Want What We Don't Need by Juliet B. Schor

- Frederick, Shane (2007). "Hedonic treadmill" (PDF). In Baumeister, Roy F.; Vohs, Kathleen D. (eds.). Encyclopedia of Social Psychology. SAGE Publications. pp. 419–420. ISBN 9781452265681. 2016年5月15日時点のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。

- Kahneman, Daniel (2000). “Experienced utility and objective happiness: a moment-based approach”. In Kahneman, Daniel. Choices, Values and Frames. Cambridge University Press. p. 673. ISBN 978-0521627498. オリジナルの2014-11-23時点におけるアーカイブ。