束帯

束帯(そくたい、旧字体:束帶)は、平安時代以降の、天皇以下公家男子の正装(平安装束)。衣冠を「宿直(とのい)装束」と呼ぶのに対し、束帯は「昼(ひの)装束」と呼ばれる。

構成[編集]

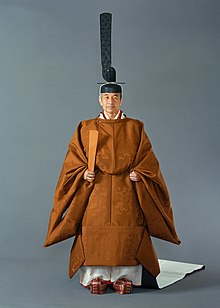

a:冠 b:袍 c:飾太刀 d:笏 e:平緒 f:下襲の裾 g:表袴 h:大口袴

束帯の構成は下から、

なお、束帯には文官・武官による区別があり、文官と三位以上の武官は、

歴史[編集]

奈良時代の『養老律令』衣服令で、礼服、朝服、制服の服制が制定された[1]。このうち束帯は、朝服が平安時代になって日本独自に変化したものである。

礼服は即位の礼ならびに朝賀の際に皇太子以下、五位以上の者が着る最高礼装であったが、のちに朝賀が廃止されると、即位の礼のみに着用されることになった。

朝服は官吏が宮廷に参内する際の日常服であったが、平安時代以降束帯へと和様化して、事実上の正装となった。

特徴[編集]

下襲の後ろ身頃(背部)は長くできており、着用時は長く尾を引くように引き擦った。この部位を「

文官は冬期は半臂を廃して着用していた。これは文官の用いる縫腋袍は脇が縫われているので、着用の有無を外見から判別出来ない為である。夏期は半臂が透ける(袍の布地が薄い為)ので着用されていたが、近世に入ってからは夏期も廃された。なお、『今鏡』には、冬期にくだけた場面で袍を肩脱ぎした際、皆下襲が露わになる中で藤原教通のみがきちんと半臂を着用しており、周囲がいたく自らを恥じた、という伝承が残されている。この事から、本来は冬期も半臂を着用する制であったことが窺える。天皇に関しては半臂を略さないとされる。

衣冠は本来、宮中に於ける宿直用の装束(とのいぎぬ)であったが、宮中での勤務服として定着するにつれ、束帯は儀式に用いる儀礼的な服となった。このため、両者をまとめて「衣冠束帯」とも呼ぶ。

ギャラリー[編集]

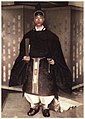

- 束帯姿の皇族

- 未成年の束帯(闕腋袍を着て、冠は被らず空頂黒幘を被る)

-

闕腋袍に空頂黒幘を被った裕仁親王(のちの昭和天皇)

-

闕腋袍に空頂黒幘を被った山階宮武彦王

-

闕腋袍に空頂黒幘を被った竹田宮恒徳王

- その他

関連項目[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

- 黒板, 勝美 編『国史大系』 22巻(新訂増補)、国史大系刊行会、1939年。doi:10.11501/3431635。

- 佐多芳彦 「公武服制の成立と展開(「朝服」と「束帯」―用例からみた平安初期公家服制)」 『服制と儀式の有職故実』 吉川弘文館

- 津田大輔 「平安時代前期服飾復元の可能性--考証の方法と男子装束の復元」 古代文化研究16 島根県古代文化センター 2008年