「頭胸部」の版間の差分

m →鋏角類 |

出典|画像 |

||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[ファイル: |

[[ファイル:Anatomy of a shrimp (colour).svg|サムネイル|[[エビ]]類の体制模式図。緑色の部位は頭胸部(cephalothorax)に該当する]] |

||

'''頭胸部'''(とうきょうぶ、[[ |

'''頭胸部'''(とうきょうぶ、[[:en:cephalothorax|'''cephalothorax''']])とは、一部の[[節足動物]]の体の前部に用いられる名称。主に[[頭部]]と[[胸部]]から融合した合体節を示す<ref name=":1">{{Cite web|title=Crustacea Glossary::Definitions (cephalothorax)|url=https://research.nhm.org/glossary/define.html?term=cephalothorax|website=research.nhm.org|accessdate=2020-11-20|publisher=}}</ref><ref name=":2">{{Cite book|title=Arthropod Segmentation and Tagmosis|first2=Alessandro|editor3-last=Fusco|editor3-first=Giuseppe|editor2-last=Boxshall|editor2-first=Geoffrey|editor-last=Minelli|editor-first=Alessandro|last2=Minelli|last=Fusco|url=https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-36160-9_9|first=Giuseppe|language=en|doi=10.1007/978-3-642-36160-9_9|pages=197-221|isbn=978-3-642-36160-9|location=Berlin, Heidelberg|date=2013|publisher=Springer|year=}}</ref>。 |

||

== 概説 == |

== 概説 == |

||

[[節足動物]]の体は基本的に共通の構造をもつ体節の繰り返しで構成されている、いわゆる[[体節制]]を持つ。しかし、[[環形動物]]に見られるような素直な形ではなく、それらが数節ずつのまとまった構造となっているものが多い。これを[[合体節]]と言う。節足動物、特に[[六脚類]]と[[甲殻類]]の体は、[[頭部#節足動物の場合|頭部]]、[[胸#動物における胸|胸部]]、[[腹部#無脊椎動物の場合|腹部]]と区別できる。 |

[[節足動物]]の体は基本的に共通の構造をもつ体節の繰り返しで構成されている、いわゆる[[体節制]]を持つ。しかし、[[環形動物]]に見られるような素直な形ではなく、それらが数節ずつのまとまった構造となっているものが多い。これを[[合体節]]と言う。節足動物、特に[[六脚類]]と[[甲殻類]]の体は、[[頭部#節足動物の場合|頭部]]、[[胸#動物における胸|胸部]]、[[腹部#無脊椎動物の場合|腹部]]と区別できる。[[眼]]をもつ頭部には[[触角]]などの[[感覚器]]と[[顎#節足動物の場合|顎]]などの口器が集まり、胸部には歩行用の脚が並ぶ。これらの器官はそれぞれ独自の体節に由来する[[付属肢]]([[関節肢]])であり、合体節にあわせて機能が区別されている<ref name=":2" />。それに対して腹部の付属肢は退化的な群が多く、あっても[[軟甲類]]の腹肢や[[六脚類]]の生殖器程度である<ref name=":2" />。 |

||

ところが、この頭部と胸部が更に融合して明確に区別できない例があり、それを'''頭胸部'''と言う。頭胸部が見られるのは、主に[[甲殻類]]である。 |

ところが、この頭部と胸部全体、もしくは頭部と胸部の一部が更に融合して明確に区別できない例があり、それを'''頭胸部'''と言う<ref name=":1" />。頭胸部が見られるのは、主に[[甲殻類]]である<ref name=":2" />。 |

||

頭胸部は、合体節がさらに進んだものと考えられ、運動能力等においてより効果的な活動が可能になっていると考えられる。[[カニ]] |

頭胸部は、合体節がさらに進んだものと考えられ、運動能力等においてより効果的な活動が可能になっていると考えられる。極端な例として、[[カニ]]などでは腹部を頭胸部に密着させることで体全体を単一の固まりにまとめることができ、運動能力が特に高い<ref name=":3">{{Cite journal|last=Keiler|first=Jonas|last2=Wirkner|first2=Christian S.|last3=Richter|first3=Stefan|date=2017-05-01|title=One hundred years of carcinization – the evolution of the crab-like habitus in Anomura (Arthropoda: Crustacea)|url=https://academic.oup.com/biolinnean/article/121/1/200/3089703|journal=Biological Journal of the Linnean Society|volume=121|issue=1|pages=200–222|language=en|doi=10.1093/biolinnean/blw031|issn=0024-4066}}</ref>。 |

||

[[鋏角類]]の前体(prosoma)という1つの合体節は同時に口器と歩脚をもち、これも |

[[鋏角類]]の前体(prosoma)という1つの合体節は同時に口器と歩脚をもち、これも頭胸部と呼ばれている<ref name=":4">{{Cite book|title=Fossil Arachnids|url=https://books.google.com.tw/books?id=16Zed-dC1OYC&printsec=frontcover&hl=ja#v=onepage&q=cephalothorax&f=false|publisher=Siri Scientific Press|date=2012|isbn=978-0-9567795-4-0|language=en|first=Jason A.|last=Dunlop|first2=David|last2=Penney}}</ref>。しかし前体を構成する殆どの体節は、他の節足動物の頭部に相同するものである。従って、鋏角類の前体は機能として頭胸部的であるが、他の節足動物のように元々区別された、口器のみをもつ頭部と脚などのみをもつ胸部から二次的に癒合した部分ではない<ref name=":2" />。 |

||

== 甲殻類 == |

== 甲殻類 == |

||

| ⚫ | [[甲殻類]]の場合、たとえば[[カニ]]・[[エビ]]・[[ヤドカリ]]などが属する[[十脚類]]の体は、頭胸部と腹部の二部からなっている。頭胸部には見かけ上体節はなく、しっかりと一つにまとまり、眼・触角・口器・歩脚などがある。それに対して腹部は多数の体節に分かれ、腹面にはヒレ状の腹肢と尾肢がある。[[カニ]](短尾類)と一部の[[異尾類]]([[ヤシガニ]]・[[カニダマシ科|カニダマシ]]・[[スナホリガニ科|スナホリガニ]]・[[タラバガニ]]など)の場合には腹部は頭胸部の腹面に折り曲げられているため、頭胸部だけが目立つ<ref name=":3" /><ref name=":5">[http://taxonomy.royalbcmuseum.bc.ca/Taxonomy/get_pdf.ashx?keyId=22 An Overview of the Decapoda - Royal BC Museum]</ref>。 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

[[ファイル:Amphipode gammarien.jpg|サムネイル|[[端脚類]]の体制模式図。最初の胸節と癒合した頭部をもつ]] |

|||

| ⚫ | |||

<gallery mode="packed" heights="150"> |

|||

| ⚫ | |||

ファイル:Charyb feriat 151202-0111 tdp.JPG|[[カニ]]の頭胸部の下に折り曲った短い腹部 |

|||

ファイル:Penaeus diagram carapace.png|[[エビ]]の[[背甲]](赤) |

|||

</gallery> |

|||

それ以外の甲殻類の場合では、胸部の前方1節もしくは数節のみ元の頭部と癒合する例が多く、文献によって頭胸部とも扱う<ref name=":1" /><ref name=":2" />。例えば[[等脚類]]([[ダンゴムシ]]、[[ワラジムシ]]など)・[[端脚類]]([[ヨコエビ]]、[[ワレカラ]]など)・[[カイアシ類]]([[ケンミジンコ]])などは頭部と第1胸節、[[クーマ目|クーマ類]]は頭部と第1-3胸節、[[シャコ目|シャコ類]]は頭部と第1-4胸節が癒合する<ref>{{Cite journal|last=Haug|first=Carolin|last2=Sallam|first2=Wafaa S.|last3=Maas|first3=Andreas|last4=Waloszek|first4=Dieter|last5=Kutschera|first5=Verena|last6=Haug|first6=Joachim T.|date=2012-11-14|title=Tagmatization in Stomatopoda – reconsidering functional units of modern-day mantis shrimps (Verunipeltata, Hoplocarida) and implications for the interpretation of fossils|url=https://doi.org/10.1186/1742-9994-9-31|journal=Frontiers in Zoology|volume=9|issue=1|pages=31|doi=10.1186/1742-9994-9-31|issn=1742-9994|pmid=23148643|pmc=PMC3542093}}</ref><ref name=":2" />。 |

|||

| ⚫ | |||

[[画像:Archindae characters.jpg|thumb|[[クモ]]の体の構造。<br />1:歩脚<br />2:前体(頭胸部)<br />3:後体(腹部)]] |

|||

| ⚫ | [[カブトエビ]]のような、背面から見て頭部と胸部の区別がなくても、腹面から見ればはっきり区別できる例もある。これは、[[背甲]]というものが発達し、それが背中側から体の前半部を覆うためである。背甲が全身を覆ってしまい、[[ミジンコ目|ミジンコ]]や[[カイエビ]]のような二枚貝状のものもあるが、体前半を覆えば、上から見れば頭部と胸部の区別が見えない。しかしこれらの甲殻類の背甲は胸部と癒合していないため、頭胸部をなしていない。それに対して前述の十脚類では背甲が後方と側面に広がって単に胸部を覆っているだけでなく、しっかりと胸部の体節と癒合し、その側面も胸部の付属肢の基部で密着しているため、頭部と胸部は完全に一体化した形になっているものである<ref name=":5" /><ref name=":2" />。背甲の内部には付属肢の外枝である[[鰓]]が収まっており、鰓腔となっている。 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | ただし、鋏角類の前体は[[先節]]と前の6つの体節によって構成されるものであり、[[体節制]]的にはむしろ他の節足動物の頭部(先節+前5節)に相当する部位である。従って、鋏角類の前体/頭胸部は、元々区別された頭部と胸部から二次的に癒合した部分ではない。一部の群、例えば[[ヤイトムシ]]、[[コヨリムシ]]と[[ヒヨケムシ]]などの前体の後2節が分節した例もあるが、眼・口・鋏角のある体節は、少なくとも歩脚のある4節の前2節と一つにまとまり、頭部のように歩脚のある体節から分離した例は全く見当たらない<ref name=":0">{{Cite journal|last=A.|first=Dunlop, Jason|last2=C.|first2=Lamsdell, James|title=Segmentation and tagmosis in Chelicerata|url=https://www.academia.edu/28212892/Segmentation_and_tagmosis_in_Chelicerata|journal=Arthropod Structure & Development|volume=46|issue=3|language=en|issn=1467-8039}}</ref>。 |

||

{{Main|鋏角類#前体}}[[ファイル:HysterocratesherculesFemale Tagged.png|thumb|[[クモ]]の体の構造<br />1:前体(頭胸部)、2:後体(腹部)、3:後体、A:歩脚、B:[[触肢]]、C:[[鋏角]]]] |

|||

| ⚫ | |||

<gallery mode="packed" heights="150"> |

|||

ファイル:1911 Britannica-Arachnida-Galeodes4.png|[[ヒヨケムシ]]の側面。前体の後2節(dとe)が分節した[[鋏角類]]の1例。<br />I:[[鋏角]]、II:[[触肢]](基部)、III-VI:歩脚(基部) |

|||

</gallery> |

|||

| ⚫ | ただし、鋏角類の前体は[[先節]]と前の6つの体節によって構成されるものであり、[[体節制]]的にはむしろ他の節足動物の頭部(先節+前5節)に相当する部位である。従って、鋏角類の前体/頭胸部は、元々区別された頭部と胸部から二次的に癒合した部分ではない。一部の群、例えば[[ヤイトムシ]]、[[コヨリムシ]]と[[ヒヨケムシ]]などの前体の後2節が分節した例もあるが、眼・口・鋏角のある体節は、少なくとも必ず歩脚のある4節の前2節と一つにまとまり、頭部のように歩脚のある体節から分離した例は全く見当たらない<ref name=":0">{{Cite journal|last=A.|author=|first=Dunlop, Jason|last2=C.|first2=Lamsdell, James|year=2017|title=Segmentation and tagmosis in Chelicerata|url=https://www.academia.edu/28212892/Segmentation_and_tagmosis_in_Chelicerata|journal=Arthropod Structure & Development|volume=46|issue=3|page=|language=en|issn=1467-8039}}</ref>。鋏角類の前体を覆う[[背甲]]も、[[甲殻類]]のもの(carapace)から区別できるように「prosomal dorsal shield」や「peltidium」とも呼ばれる<ref name=":4" /><ref name=":0" />。 |

||

[[ウミグモ]]類の場合、[[吻]]・[[鋏角|鋏肢]]・[[触肢]]などを持つ部位は、一見で頭部として明瞭に区別できる。しかし、この部位と第1脚の節の接続部は癒合しており、分節は存在しない。従って、前述の部位と第1脚をもつ節は1つの合体節であり、まとめて「頭部」(cephalon、cephalosoma)と扱う<ref name=":0" /><ref>{{Cite journal|last=Winter|first=Gerhard|title=Palaeoisopus, Palaeopantopus and Palaeothea, pycnogonid arthropods from the Lower Devonian Hunsrück Slate, West Germany.|url=https://www.academia.edu/5146832/Palaeoisopus_Palaeopantopus_and_Palaeothea_pycnogonid_arthropods_from_the_Lower_Devonian_Hunsr%C3%BCck_Slate_West_Germany|language=en}}</ref>。 |

[[ウミグモ]]類の場合、[[吻]]・[[鋏角|鋏肢]]・[[触肢]]などを持つ部位は、一見で頭部として明瞭に区別できる。しかし、この部位と第1脚の体節の接続部は癒合しており、分節は存在しない。従って、前述の部位と第1脚をもつ節は1つの合体節であり、これらはまとめて「頭部」(cephalon、cephalosoma)と扱う<ref name=":0" /><ref>{{Cite journal|last=Winter|author=|first=Gerhard|year=1980|title=Palaeoisopus, Palaeopantopus and Palaeothea, pycnogonid arthropods from the Lower Devonian Hunsrück Slate, West Germany.|url=https://www.academia.edu/5146832/Palaeoisopus_Palaeopantopus_and_Palaeothea_pycnogonid_arthropods_from_the_Lower_Devonian_Hunsr%C3%BCck_Slate_West_Germany|journal=|volume=|page=|language=en}}</ref>。 |

||

== その他の例 == |

== その他の例 == |

||

[[ファイル:Helotrephes indicus FBI.jpg|サムネイル|[[タマミズムシ]]の1種 ''Helotrephes indicus'']] |

|||

[[昆虫]]では一部のものに頭部と胸部の融合が見られる。たとえば[[ |

[[昆虫]]では一部のものに頭部と胸部の融合が見られる。たとえば[[半翅類]]の[[タマミズムシ]]などにその例がある。 |

||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

| 35行目: | 45行目: | ||

* [[節足動物]] |

* [[節足動物]] |

||

**[[甲殻類]] |

|||

* [[体節]]/[[体節制]] |

* [[体節]]/[[体節制]] |

||

2020年11月20日 (金) 10:12時点における版

頭胸部(とうきょうぶ、cephalothorax)とは、一部の節足動物の体の前部に用いられる名称。主に頭部と胸部から融合した合体節を示す[1][2]。

概説

節足動物の体は基本的に共通の構造をもつ体節の繰り返しで構成されている、いわゆる体節制を持つ。しかし、環形動物に見られるような素直な形ではなく、それらが数節ずつのまとまった構造となっているものが多い。これを合体節と言う。節足動物、特に六脚類と甲殻類の体は、頭部、胸部、腹部と区別できる。眼をもつ頭部には触角などの感覚器と顎などの口器が集まり、胸部には歩行用の脚が並ぶ。これらの器官はそれぞれ独自の体節に由来する付属肢(関節肢)であり、合体節にあわせて機能が区別されている[2]。それに対して腹部の付属肢は退化的な群が多く、あっても軟甲類の腹肢や六脚類の生殖器程度である[2]。

ところが、この頭部と胸部全体、もしくは頭部と胸部の一部が更に融合して明確に区別できない例があり、それを頭胸部と言う[1]。頭胸部が見られるのは、主に甲殻類である[2]。

頭胸部は、合体節がさらに進んだものと考えられ、運動能力等においてより効果的な活動が可能になっていると考えられる。極端な例として、カニなどでは腹部を頭胸部に密着させることで体全体を単一の固まりにまとめることができ、運動能力が特に高い[3]。

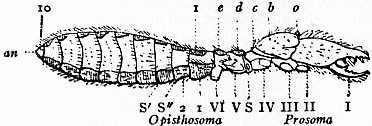

鋏角類の前体(prosoma)という1つの合体節は同時に口器と歩脚をもち、これも頭胸部と呼ばれている[4]。しかし前体を構成する殆どの体節は、他の節足動物の頭部に相同するものである。従って、鋏角類の前体は機能として頭胸部的であるが、他の節足動物のように元々区別された、口器のみをもつ頭部と脚などのみをもつ胸部から二次的に癒合した部分ではない[2]。

甲殻類

甲殻類の場合、たとえばカニ・エビ・ヤドカリなどが属する十脚類の体は、頭胸部と腹部の二部からなっている。頭胸部には見かけ上体節はなく、しっかりと一つにまとまり、眼・触角・口器・歩脚などがある。それに対して腹部は多数の体節に分かれ、腹面にはヒレ状の腹肢と尾肢がある。カニ(短尾類)と一部の異尾類(ヤシガニ・カニダマシ・スナホリガニ・タラバガニなど)の場合には腹部は頭胸部の腹面に折り曲げられているため、頭胸部だけが目立つ[3][5]。

-

カニの頭胸部の下に折り曲った短い腹部

それ以外の甲殻類の場合では、胸部の前方1節もしくは数節のみ元の頭部と癒合する例が多く、文献によって頭胸部とも扱う[1][2]。例えば等脚類(ダンゴムシ、ワラジムシなど)・端脚類(ヨコエビ、ワレカラなど)・カイアシ類(ケンミジンコ)などは頭部と第1胸節、クーマ類は頭部と第1-3胸節、シャコ類は頭部と第1-4胸節が癒合する[6][2]。

カブトエビのような、背面から見て頭部と胸部の区別がなくても、腹面から見ればはっきり区別できる例もある。これは、背甲というものが発達し、それが背中側から体の前半部を覆うためである。背甲が全身を覆ってしまい、ミジンコやカイエビのような二枚貝状のものもあるが、体前半を覆えば、上から見れば頭部と胸部の区別が見えない。しかしこれらの甲殻類の背甲は胸部と癒合していないため、頭胸部をなしていない。それに対して前述の十脚類では背甲が後方と側面に広がって単に胸部を覆っているだけでなく、しっかりと胸部の体節と癒合し、その側面も胸部の付属肢の基部で密着しているため、頭部と胸部は完全に一体化した形になっているものである[5][2]。背甲の内部には付属肢の外枝である鰓が収まっており、鰓腔となっている。

鋏角類

1:前体(頭胸部)、2:後体(腹部)、3:後体、A:歩脚、B:触肢、C:鋏角

クモ、サソリ、カブトガニ類などが属する鋏角類は、基本的に前体と後体の2部に分かれる体制をもつ[7][2]。前体は眼・口器(鋏角など)・脚をあわせ持つため、他の節足動物の頭部らしい機能(感覚、摂食など)だけでなく、同時に胸部らしい機能(移動など)をも担っていた。これによって、前体は「頭胸部」、後体は「腹部」とも呼ばれる[4]。

ただし、鋏角類の前体は先節と前の6つの体節によって構成されるものであり、体節制的にはむしろ他の節足動物の頭部(先節+前5節)に相当する部位である。従って、鋏角類の前体/頭胸部は、元々区別された頭部と胸部から二次的に癒合した部分ではない。一部の群、例えばヤイトムシ、コヨリムシとヒヨケムシなどの前体の後2節が分節した例もあるが、眼・口・鋏角のある体節は、少なくとも必ず歩脚のある4節の前2節と一つにまとまり、頭部のように歩脚のある体節から分離した例は全く見当たらない[7]。鋏角類の前体を覆う背甲も、甲殻類のもの(carapace)から区別できるように「prosomal dorsal shield」や「peltidium」とも呼ばれる[4][7]。

ウミグモ類の場合、吻・鋏肢・触肢などを持つ部位は、一見で頭部として明瞭に区別できる。しかし、この部位と第1脚の体節の接続部は癒合しており、分節は存在しない。従って、前述の部位と第1脚をもつ節は1つの合体節であり、これらはまとめて「頭部」(cephalon、cephalosoma)と扱う[7][8]。

その他の例

昆虫では一部のものに頭部と胸部の融合が見られる。たとえば半翅類のタマミズムシなどにその例がある。

脚注

- ^ a b c “Crustacea Glossary::Definitions (cephalothorax)”. research.nhm.org. 2020年11月20日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i Fusco, Giuseppe; Minelli, Alessandro (2013). Minelli, Alessandro; Boxshall, Geoffrey; Fusco, Giuseppe. eds (英語). Arthropod Segmentation and Tagmosis. Berlin, Heidelberg: Springer. pp. 197-221. doi:10.1007/978-3-642-36160-9_9. ISBN 978-3-642-36160-9

- ^ a b Keiler, Jonas; Wirkner, Christian S.; Richter, Stefan (2017-05-01). “One hundred years of carcinization – the evolution of the crab-like habitus in Anomura (Arthropoda: Crustacea)” (英語). Biological Journal of the Linnean Society 121 (1): 200–222. doi:10.1093/biolinnean/blw031. ISSN 0024-4066.

- ^ a b c Dunlop, Jason A.; Penney, David (2012) (英語). Fossil Arachnids. Siri Scientific Press. ISBN 978-0-9567795-4-0

- ^ a b An Overview of the Decapoda - Royal BC Museum

- ^ Haug, Carolin; Sallam, Wafaa S.; Maas, Andreas; Waloszek, Dieter; Kutschera, Verena; Haug, Joachim T. (2012-11-14). “Tagmatization in Stomatopoda – reconsidering functional units of modern-day mantis shrimps (Verunipeltata, Hoplocarida) and implications for the interpretation of fossils”. Frontiers in Zoology 9 (1): 31. doi:10.1186/1742-9994-9-31. ISSN 1742-9994. PMC PMC3542093. PMID 23148643.

- ^ a b c d A., Dunlop, Jason; C., Lamsdell, James (2017). “Segmentation and tagmosis in Chelicerata” (英語). Arthropod Structure & Development 46 (3). ISSN 1467-8039.

- ^ Winter, Gerhard (1980) (英語). Palaeoisopus, Palaeopantopus and Palaeothea, pycnogonid arthropods from the Lower Devonian Hunsrück Slate, West Germany..