宇治二子山古墳

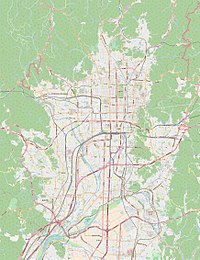

宇治二子山古墳(うじふたごやまこふん)は、京都府宇治市宇治山本にある古墳2基の総称。宇治古墳群を構成する古墳の2つ。国の史跡に指定され(史跡「宇治古墳群」のうち)、出土品は京都府指定有形文化財に指定されている。

概要[編集]

京都盆地南東部、宇治川右岸の低丘陵「二子山」の頂部に築造された古墳2基の総称である。2基はそれぞれ「北墳」・「南墳」と呼び分けられ、北墳は円墳で埋葬施設は3基、南墳も円墳で埋葬施設は1基である。いずれも1968年(昭和43年)に発掘調査が実施され、多量の副葬品が出土したことで知られる[1]。

築造時期は、古墳時代中期の5世紀中葉(北墳)頃・5世紀後半(南墳)頃と推定される。北墳・南墳ともに多量の甲冑・武器の出土が見られることから、築造の背景に強力な軍事力が想定される[2]。また、当時の南山背地方では大型古墳として久津川車塚古墳・芭蕉塚古墳(いずれも城陽市)の築造が知られるほか、二子山古墳の築造地は宇治川渡河地点という交通上の要衝にもなることから、二子山古墳の被葬者は久津川勢力に属する有力者で、軍事力をもって宇治川を抑えていたと推測される[2]。なお、古くは菟道稚郎子(第15代応神天皇皇子)の墓に擬する説もあった[3]。

北墳・南墳の古墳域は2018年(平成30年)に国の史跡に指定され[4][5]、出土品は1994年(平成6年)に京都府指定有形文化財に指定されている[6]。

遺跡歴[編集]

- 1968年(昭和43年)、発掘調査(二子山古墳発掘調査委員会、1991年に報告書刊行)[7]。

- 1983-1987年度(昭和58-62年度)、出土品の保存処理・復元作業[7]。

- 1986年度(昭和61年度)、出土品が宇治市指定有形文化財に指定。

- 1994年(平成6年)2月18日、出土品が京都府指定有形文化財に指定[6]。

- 2016・2017年度(平成28・29年度)、墳丘確認の発掘調査(宇治市歴史まちづくり推進課、2019年に報告書刊行)[8]。

- 2018年(平成30年)10月15日、五ケ庄二子塚古墳と合わせて「宇治古墳群」として国の史跡に指定[4][5]。

一覧[編集]

北墳[編集]

| 二子山古墳北墳 | |

|---|---|

墳丘 | |

| 所属 | 宇治古墳群 |

| 所在地 | 京都府宇治市宇治山本42番地 |

| 位置 | 北緯34度53分42.82秒 東経135度48分48.38秒 / 北緯34.8952278度 東経135.8134389度 |

| 形状 | 円墳 |

| 規模 |

直径40m 高さ4.3m |

| 埋葬施設 |

粘土槨2基 (内部に割竹形木棺各1基) 割竹形木棺直葬1基 |

| 出土品 | 副葬品多数・円筒埴輪 |

| 築造時期 | 5世紀中葉 |

| 有形文化財 | 出土品(京都府指定文化財) |

二子山古墳北墳は、丘陵頂部の北端に築造された古墳である[2]。形状は円墳[1]。直径40メートル、高さ4.3メートルを測る[1]。墳丘外表では円筒埴輪列・葺石が検出されている[2]。

埋蔵施設は3基で、それぞれ「東槨」・「中央槨」・「西槨」と称され、いずれも墳頂部に構築されている[2]。

- 東槨

- 中央槨

- 西槨

築造時期(初葬の東槨)は、古墳時代中期の5世紀中葉頃と推定される[2]。

-

北墳墳頂

中央に陥没孔。

南墳[編集]

| 二子山古墳南墳 | |

|---|---|

墳丘 | |

| 所属 | 宇治古墳群 |

| 所在地 | 京都府宇治市宇治山本42番地 |

| 位置 | 北緯34度53分41.67秒 東経135度48分48.17秒 / 北緯34.8949083度 東経135.8133806度 |

| 形状 | 円墳 |

| 規模 | 直径30m |

| 埋葬施設 | 箱形木棺直葬1基 |

| 出土品 | 副葬品多数 |

| 築造時期 | 5世紀後半 |

| 有形文化財 | 出土品(京都府指定文化財) |

二子山古墳南墳は、北墳の南側に築造された古墳である。形状は円墳[8]。直径は南北約30メートル、東西34メートル[8]。

埋蔵施設は1基で、墳頂中央部に構築されている[2]。主軸は概ね東西方向(頭位は東)。盗掘を受けており、一部が損なわれている[2]。箱形木棺の直葬であり、木棺は長さ4.2メートル・幅0.7メートル程度を測る[2]。発掘調査では、棺内外から盗掘を免れた副葬品多数が検出されている[2]。

築造時期は、北墳に後続する5世紀後半頃と推定される[2]。

-

墳頂

文化財[編集]

国の史跡[編集]

- 宇治古墳群 - 二子山古墳北墳・二子山古墳南墳・二子塚古墳を包括。2018年(平成30年)10月15日指定。

京都府指定文化財[編集]

北墳東槨出土品

- 農工具類

- 鉄斧 16個

- 鉄鎌 残欠共 25個

- 鉄手鎌 残欠共 4個

- 鉄鍬残欠 1個

- 鉄鉇 残欠共 12本

- 鉄鑿 残欠共 17本

- 鉄錐 残欠共 8本

- 鉄刀子 6口

北墳中央槨出土品

- 刀剣類

- 鉄鏃 残欠共 53本

- 農工具類

- 鉄斧 12個

- 鉄鎌 残欠共 22個

- 鉄鍬 1個

- 鉄鉇 残欠共 8本

- 鉄鑿 3本

- 鉄錐 残欠共 8本

- 鉄刀子 3口

- 鉸具 2個

北墳西槨出土品

- 仿製半円方形帯神獣鏡 1面

- 玉類

- 碧玉勾玉 3個

- 碧玉管玉 7個

- 瑪瑙切小玉 1個

- 瑪瑙丸玉 1個

- ガラス小玉 75個

- 滑石勾玉 3個

- 滑石管玉 1個

- 滑石小型勾玉 68個

- 滑石臼玉 一括

- 甲冑類

- 革漆塗楯残欠 1張

- 刀剣類

- 鉄刀 2口

- 鉄剣 2口

- 鉄槍 2口

- 鉄短刀 1口

- 鉄鏃 17本

- 農工具類

- 鉄斧 1個

- 鉄柄手斧 1個

- 鉄鎌 2個

- 鉄鉇 残欠共 4本

- 鉄鑿 残欠共 2本

- 鉄刀子 6口

- 埴輪

- 円筒埴輪残欠 一括

- 形象埴輪残欠 一括

南墳出土品

- 四葉文鏡 1面

- 玉類

- 硬玉勾玉 2個

- 碧玉管玉 20個

- 滑石勾玉 3個

- 滑石臼玉 一括

- 三環鈴 1個

- 甲冑類

- 鉄衝角付冑(錣付) 1領

- 鉄短甲 2領

- 鉄頸甲 残欠共 2領

- 鉄肩甲 残欠共 2組分

- 鉄挂甲残欠 1領分

- 籠手残欠 1組分

- 革草摺残欠 一括

- 楯金具 3個

- 刀剣類

- 鉄刀 1口

- 鉄剣 2口

- 鉄鉾 3口

- 鉄槍見鉾 1口

- 鉄鏃残欠共 一括

- 鉄地金銅張胡籙金具残欠 1個分

- 馬具類

- 鉄f字形鏡板付轡 1具

- 木芯鉄板張輪鐙 残欠共 1対

- 鉄剣菱形杏葉 1個

- 鉄釣金具 1個

- 鉄環状雲珠 1個

- 鉄辻金具 残欠共 5個

- 鉄地金銅張飾金具(責金具共) 残欠共 26個

- 鉄鞍金具 2個

- 鉸具 残欠共 5個

- 農工具類

- 鉄斧 2個

- 鉄鎌 4本

- 鉄鉇残欠 1本

- 鉄刀子 残欠共 6本

- 鉄ワラビ手刀子 残欠共 5本

- 鉄針 残欠共 一括

- 不明鉄器 1個

関連施設[編集]

- 宇治市歴史資料館(宇治市折居台) - 二子山古墳の出土品を保管(常設展示なし)。

脚注[編集]

- ^ a b c d 京都の文化財 第12集 1995.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q 宇治二子山古墳とその時代 1991.

- ^ 二子山古墳(平凡社) 1981.

- ^ a b 平成30年10月15日文部科学省告示第189号。

- ^ a b 史跡等の指定等について(文化庁報道発表、2018年6月15日)。

- ^ a b c 宇治市の文化財(宇治市ホームページ)。

- ^ a b 宇治二子山古墳発掘調査報告 1991.

- ^ a b c "二子山古墳、南墳も円墳 京都・宇治、国史跡指定へ前進"(京都新聞、2017年3月23日記事)。

- ^ 二子山古墳出土品(京都府生涯学習・スポーツ情報)。

参考文献[編集]

(記事執筆に使用した文献)

- 地方自治体発行

- 京都府発行

- 「二子山古墳出土品」『京都の文化財』 第12集、京都府教育委員会、1995年、26-27頁。

- pp. 21-30参照(リンクは京都府教育委員会)。

- 『守り育てようみんなの文化財』No.12、京都府教育委員会、8頁。

- pp. 5-8参照(リンクは京都府教育委員会)。

- 「二子山古墳」『京都府埋蔵文化財情報 (PDF)』第60号、京都府埋蔵文化財調査研究センター、1996年、53-54頁。 - リンクは京都府埋蔵文化財調査研究センター。

- 「二子山古墳出土品」『京都の文化財』 第12集、京都府教育委員会、1995年、26-27頁。

- 宇治市発行

- 『宇治の文化財 (PDF)』宇治市教育委員会、1990年、52-53頁。 - リンクは宇治市ホームページ。

- 『宇治二子山古墳発掘調査報告』宇治市教育委員会〈宇治市文化財報告第2冊〉、1991年。 - リンクは宇治市ホームページ。

- 『宇治二子山古墳とその時代 (PDF)』宇治市教育委員会、1991年。 - リンクは宇治市ホームページ。

- 京都府発行

- 事典類

- 「二子山古墳」『京都府の地名』平凡社〈日本歴史地名大系26〉、1981年。ISBN 4582490263。

- 和田晴吾「二子山古墳 > 宇治二子山古墳」『日本古墳大辞典』東京堂出版、1989年。ISBN 4490102607。

関連文献[編集]

(記事執筆に使用していない関連文献)

- 『宇治二子山古墳と大王の時代 -二子山古墳フォーラム記録集- (PDF)』宇治市、2018年。 - リンクは宇治市ホームページ。

- 『宇治二子山古墳・山本古墳発掘調査報告書』宇治市教育委員会〈宇治市埋蔵文化財発掘調査報告書第91集〉、2019年。

- 大野壽子「宇治二子山古墳」『椿井大塚山古墳と久津川古墳群 -南山城の古墳時代とヤマト王権-』 季刊考古学別冊34、雄山閣、2021年。