栃窪

栃窪 | |

|---|---|

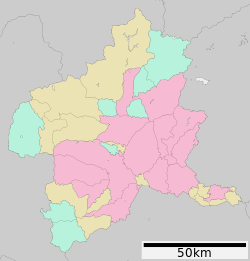

栃窪の全景 | |

| 北緯36度39分1秒 東経138度52分39秒 / 北緯36.65028度 東経138.87750度 | |

| 国 |

|

| 都道府県 |

|

| 市町村 | 中之条町 |

| 郵便番号 |

377-0412 |

| 市外局番 | 0274 |

| ナンバープレート | 群馬 |

地理[編集]

栃窪は中之条町の東北部、大道峠南部の山間の窪地に位置。『郡村誌』によると東西に2.2km、南北に2.8km広がっている。地内西部は標高600m級で東側にかけて徐々に高くなり、郡境や村境は1,000mを超える山地となっていて地内のほとんどが山林。東は国有林で高山村や大字大塚、南には東谷風穴があり赤坂と接し、西から北は大道、利根郡に接している。集落や耕地は標高700m前後の南〜西向き緩斜面に点在している。標高は高いものの北風を遮る山があるため家に柚の木が実るほどには暖かかった。地名の由来は諸説あり、土地窪からきているという説と古来から栃の実が多く採れる窪地のためという説がある。また、『加沢記』によれば、この地名は1582年(天正10年)の真田氏の小田原北条氏に対する配備の中で使われており、その頃から呼ばれていたのではないかとされている[1][2]。

歴史[編集]

近世[編集]

「吾妻郡誌」によると、1665年(寛文5年)に大塚村に属していた栃窪が分村したとある。しかし、1681年(天和元年)11月時点では分村していないとの記録もあるため真偽は不明。なお、1686年(貞享3年)の検地帳に初めて独立した村として記録されている[3]。当検地帳によると栃窪の村高は30石でこれは中之条町地域の中では最も低い数字だった[4]。

1680年(延宝8年)の飢饉は、中之条町・吾妻町においても400〜800m地帯の山間の村々に甚大な被害をもたらし、当時まだ大塚村に属していた栃窪にも及んだ。沼田領品々各書によると、1681年(天和元年)の栃窪の飢高は196石とある[5]。

山田川下流に公儀橋(幕府・諸藩で一切の費用を出し架橋・修繕をする橋)の山田川橋がある。これの架け替えの際の人足は吾妻三十五ヵ村より村高によって課役していた。1741年(寛保元年)の中之条町役場文書によると栃窪の人足は16人だった[6]。

江戸時代の助郷制度においては、栃窪村は越後大名などの通行に備えた蟻川村問屋の助郷だった。また、1859年(安政6年)4月に須川から栃窪などの五ヵ村に対し助郷の申し入れをしたものの、蟻川村から五ヵ村は古来からの蟻川村の助郷村であると免除を願い出ている[7]。

元禄時代の様子がうかがえるものとして、区有文書の栃窪村の絵図がある。絵図には約20戸が諏訪、稲荷、天狗、天神、十二神を祀り分散。山に関しては御留山・御年貢林・林・秣場(飼料・肥料の採取を目的とした山野)、耕地は田畑の大まかな場所が記され、他に須川境・大道境に通ず古道や水上が描かれている。また、当絵図の中で何度か「栃窪」を「栃久保」としている[8]。

1809年(文化6年)4月、年々増す勧化や浪人の来郷に対し22ヵ村が協定を結ぶ。同協定には栃窪村の村役人も調印している。また、1817年(文化14年)、1818年(文政元年)、1820年(文政3年)にも再々協定を確認し続けた。協定の取り決めは、浪人・船倒・旅僧・山伏・座頭・盲女に対して、どんなに強請られても施さないことや寺社の勧進の人足には応じないというもの[9]。

1868年(慶応4年)の江戸城開城後、官軍に降伏して間もない上州勢1,400名余と徳川の旧恩に生きる会津の兵士150名余が三国峠で激戦を繰り広げた。通称三国戦争。その際、現中之条町から少なくとも1,000人程が官軍に徴兵され、栃窪から約10人が行った[10]。

栃窪山山論[編集]

1758年(宝暦8年)、伊奈半左衛門代官所の役人後藤貞右衛門が管内代官所の秣場と秣場銭吟味のため平村に来た際、保科外記知行所赤坂村名主治郎兵衛外村役人が栃窪村に関し困っている旨とその解決を願い出た[11]。事の発端は栃窪村・大道新田・赤坂村・蟻川村の四ヵ村の入会山である御留山の二隠山山麓の草原に、最近栃窪村が勝手に新道を作り、道上の秣場を「御留山囲い」と称し、道下を入会と言い二分したこと。今後、栃窪がこの秣場を私有化するのではないかと懸念されていた。また、栃窪が赤坂村の村口からの村で高所にあるため、大水の際に御留山、野山、部落から流れる水が全て赤坂村を襲い田畑などが破損し迷惑しているのに、今回のように秣場を狭められると年貢上納にも影響が及ぶ[12]。

以上に関して村役人達は陳述したところ、代官所の役人会田右門は赤坂、栃窪村の両村を呼び出し数度に渡り取り調べを行った。結果、岡崎村名主太兵衛、川原湯村名主又兵衛、年寄孫右衛門、太郎左衛門、九左衛門が仲裁人となり、この訴えを取り下げられ次のように話はまとまった。

①道上秣場に入る時は馬を置き、歩行で入ること。不注意で深入りした場合、馬や鎌などは押収。②野火をつける時は栃窪村で御留山の御林周辺を焼き払ってから他につけること。

これをお互い厳守することで済口証文が取り交わされ終結した[13]。

近代[編集]

1869年(明治2年)10月、文政(1818〜1829年)からの寄場組合が解体され七組合(箱島・中之条・岩下・大戸・狩宿・草津・太子)が誕生。各地に1人宛の肝煎名主と小役が置かれた。それに伴う形で中之条では、大総代町田重平を肝煎名主とする川北に位置する十六ヵ村の「中之条組」と岩下村西山太平を肝煎名主とする十ヵ村の「岩下組」に吾妻川・四万川で分けられ、栃窪村は前者に属するようになった[14]。また、1871年(明治4年)7月14日の廃藩置県により第一次群馬県が誕生し22の大区と247の小区が設置されると、中之条は五〜八小区の4つの小区に分けられた。その中で栃窪村は原岩本村・蟻川村・大道新田・五反田村・横尾村とともに七小区に属した[15]。

近代に入り、学制が施行されると中之条でも各小区に学校が設けられるようになった。栃窪の属した七小区では1873年(明治6年)12月9日に岩本校が清滝寺に設置され、地内の児童はここまで通った[16]。1878年(明治11年)9月に行われた伊参地区の5校を対象とした調査によると、栃窪の就学歩合は男児56%、女児0%だった。不就学理由としては「遠い」といる理由が多かった[17]。こういった地理的条件不利もあってか、1879年(明治19年)には中村地内の小池武平宅を利用し大坂学校栃窪分校が設置され[2]、1887年(明治20年)には栃窪に尋常小学校が設けられた。これは後に簡易校となった[18]。栃窪の属した和久田村では全村単位で尋常小学校が設置されていて、1899年(明治32年)4月には和久田村尋常高等小学校が設立。なお、栃窪地区のみ通学の利便性を考慮してか独立した小学校が設けられていた。しかし1909年(明治42年)12月にこれが廃止され和久田尋常高等小学校に統合。栃窪はその分教場となった[19]。

1894年(明治27年)2月9日勅令第十五号消防規約が交付されると、同年9月14日には群馬県知事が消防組規則施行細則を通達。それに伴い、名久田村は各大字にあった消防組を改組し新しい村の消防組を編成[20]。名久田消防組は4部に分けられ、第三部が大塚と栃窪の区域となった[21]。

不況期(戦前)の農家の貧しい生活[編集]

名久田農協伊能久雄の調査から、昭和初期の不況期の様子がわかる。当時、栃窪の福島丑五郎は養蚕を春蚕と秋蚕の年2回を行っており、収繭量は20〜25貫程で代金にすると約50円だった。夏秋蚕は違蚕が多かったため安定しなかった。農閑期には製炭に従事しており、当時木炭の価格は5貫目俵で1俵25銭ほど。年間平均25俵ほどだったため粗収入で約73円得ていた。この木炭の駄賃稼ぎ(馬背に荷物や客を乗せて運ぶ仕事)をしていたものの、当時栃窪から中之条町まで馬背に4俵つけて運んでも1回の運賃は16銭ほどだった。また、栃窪は高冷地のため米の収穫が全くない年もあり、例年並みの収穫量の時も米が足りなく買米だった。そのため食生活も乏しいもので、主食に少量米の混じった麦稗粟を食べ、副食にはフスマ味噌菜漬たくあん漬けで醤油は贅沢品とされていた。他にも地下足袋など買う余裕がないため、草履・藁履を履いて生活していた[22]。

終戦前後の人口流動[編集]

終戦前、内地空襲が激化する頃から疎開人口の流入が旧中之条町でも急速に増え、終戦直前の1945年(昭和20年)の7〜8月にピークに達した。これが栃窪にも少なからず影響を及ぼし、1944年(昭和19年)が戸数36・人口54だったのに対し、翌年には戸数49・人口189と増加した[23]。

神社仏閣[編集]

北野神社[編集]

かつて栃窪中村にあった京都北野神社を勧請した神社で、祭神は菅原道具。他に中之条町の和久田川沿いの市城、大塚宿割、赤坂、伊勢町天代、伊勢町只則の合計6社あったが合祀されたため、いずれも現存していない。また、北野神社は武田信玄を崇敬した神社でもある[24]。

諏訪神社[編集]

吾妻地方では諏訪神が多く分祀せられていて、中之条町地域でも計18社に達する。その分祀地の一つに栃窪前新田もある[25]。

山神十二様石祠[編集]

栃窪では、地内の大半が山林のためか、中之条町内最古と2番目に古い1658年(万治元年)の山神十二様石祠が祀られている[26]。

十王堂[編集]

堂内には閻魔大王などの木彫り十王像が揃っている。伊勢湾台風の栃窪分校が大破した際、十王堂が仮校舎として利用された。現代においてお堂は、北野神社などの祭りの後の、直会や交流会場として利用される。

境内には墓以外にも多くの石造物がある。当地は古くから養蚕が盛んだったため、堂の西方前列には1806年(文化3年)地蔵菩薩の念仏塔台座銘「女人十八人」。これは婦人の屑繭売却によるへそくりで塔を建てたと云われる。また、同列に1691年(元禄4年)の如意輪観音像台銘「念仏供養/施主十五人」も施主が女性と考えられている。西後列には生国下野(栃木県)や伊予(愛媛県)の行者の墓石がある。

名所[編集]

東谷風穴(あづまや)[編集]

東谷風穴は東谷山麓の栃窪字山主坂に位置する養種製造のための風穴。風穴の開発者は吾妻郡東村の元県蚕業取締所吏員で退所後は蚕種製造に従事していた奥木仙五郎。赤坂村の綿貫形次郎等有志と協議の末、東谷風穴の開発の同意を得て、1910年(明治43年)より事業を始めた。開発者である奥木が亡くなり、綿貫形次郎が代表者となった後も順調に事業を進み蚕種製造家のみならず、一般の養蚕農家も多く利用し、中には利根郡方面遠方からの利用者もあった。しかし1942年(昭和17年)、蚕業製造家の企業合同により次第に利用者が減り、太平洋戦争終末期には事業休止の状態となった。内部の構造は3段階になっており、地下1階は整理室、地下2階は冷蔵室、地下3階は氷庫として利用。周囲は堅牢な石積みで囲い、上屋根をのせた氷蔵となっている。風穴から北方30m程離れた場所に事務室と従業員住宅を設けていた。大正年間における当風穴は、2月1日から7月30日までを冷蔵期間とし、温度を華氏38〜27度(摂氏3度〜-3度)に保ち運転していた。造蚕種卵量は年50,000g程。製造場所が高燥涼温の地形にあったため、春蚕種よりも秋蚕種の方が多く、微粒子検査等の歩合検査の成績も良好だったため利用農家から好評を得ていた。当時の和久田村栃窪では、蚕種製造家小菅形次郎が1909年(明治42年)から1942年(昭和17年)の蚕種企業合同まで主として碓氷社指定の自家製造を続けた。その間、栃窪地内で殆どの養蚕農家がその分場として原蚕を飼育。また、高山村尻高の名久田農会技手林喜作と村内の小菅伊惣次郎福島丑五郎の両名が販売を担当。村内から利根郡・群馬郡小野上・長尾・白郷井村などへ売り捌いた[27]。

産業・生業[編集]

農業[編集]

近世の貞享検地の耕地・田の割合からわかるように、中之条町域でもとりわけ割合が低く上沢渡に次ぐ2番目の少なさで3%程[28]。

葉煙草[編集]

1920年(大正9年)、高崎専売局の奨励により吾妻郡の葉煙草栽培が高山村での希望者による試作により始まり、そこから耕作する町村が広がっていった。名久田村栃窪部落でも1927年(昭和2年)に葉煙草の耕作を始め、23戸で栽培が行われた。同年の名久田村全村の耕作戸数は30戸だったため、ほとんどを栃窪が占めていたことがわかる。1917年(昭和43年)に中止となったものの、42年間と長きに渡り栃窪では葉煙草の耕作が行われた。栃窪の福島丑五郎によると、葉煙草5畝歩の耕作で収納代金は97円ほどだった[29]。

林業・鉱業[編集]

江戸時代には御留山や二階山の林山資源を切り出し、神楽桟で材木をひいて上赤坂へ運搬していて、当時の神楽桟道跡が尾根などに点在し残っている。大正から戦前にかけて地内の中村や大沢に小規模な亜炭鉱山が3ヶ所あったため、戦後に鉄鉱石採掘計画が立てられたが鉱脈が小規模だったため操業には至らなかった[2]。

交通[編集]

分村前の親村であった大塚村へ通ずる十二峠道や大沢沿いには三国脇往還が走っていた[2]。

文化・暮らし[編集]

馬の葬式[編集]

栃窪では一本松という死んだ馬を捨てる場所があり、そこへ村の人々が手伝い担いだりソリを利用して運んでいた。手伝った人に対しては、清めの酒が提供されていた[30]。

教育[編集]

明治時代に入り学校制度が施行されると、地内の児童は岩本の学校まで通った。1887年(明治20年)、栃窪に尋常小学校が設けられる。これは後に簡易校となった[18]。

戦後は名久田小学校栃窪分校や中之条町立第五小学校第一分校と時代と共に移り変わる。1959年(昭和34年)12月25日に新築校舎が完成。1964年4月1日から一二三複々式学級となったが、1969年(昭和44年)4月1日にこれは解消された。1975年(昭和50年)3月、本校へ統合され85年の歴史に幕を閉じた。児童数は1955年(昭和30年)時点で21名(男12名/女9名)で1学級1教員で運営されていた。1960年(昭和35年)時には児童数31名と増加したものの、昭和40年代に入ると減少し始め廃校直前の1974年(昭和49年)には児童数が3名(男0名/女3名)となった[2][31]。

脚注[編集]

出典[編集]

- ^ a b 角川日本地名大辞典編纂委員会『角川日本地名大辞典10 群馬県』角川書店、1997年、653頁。

- ^ a b c d e 中之条町教育委員会 (群馬県)『なかのじょう地域散歩』中之条町教育委員会、中之条町 (群馬県)、2019年、132頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、331頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、360頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、438頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、409頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、577-578頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、454頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、495頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、700頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1977年、1050頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1977年、1050-1051頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1977年、1051頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、710頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、716頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、765頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、774頁。

- ^ a b 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、770頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、864頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1977年、847頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1977年、850頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、1386-1387頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1977年、314頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、187頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、188頁。

- ^ 中之条町教育委員会 (群馬県)『なかのじょう地域散歩』中之条町教育委員会、中之条町 (群馬県)、2019年、132-133頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、1133-1134頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、586頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1976年、1137頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1977年、1097頁。

- ^ 中之条町 (群馬県)『中之条町誌』中之条町、中之条町 (群馬県)、1977年、651頁。

参考文献[編集]

- 『中之条町誌 第一巻』中之条町、1976年。

- 『中之条町誌 第二巻』中之条町、1977年。

- 『なかのじょう地域散歩』中之条町教育委員会、中之条町、2019年。

- 『角川日本地名大辞典 (10) 群馬県』角川日本地名大辞典編纂委員会、角川書店、1997年。