アースキン・メイ (初代ファーンバラ男爵)

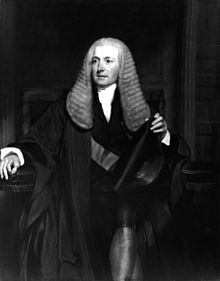

初代ファーンバラ男爵トマス・アースキン・メイ(英語: Thomas Erskine May, 1st Baron Farnborough KCB PC、1815年2月8日 – 1886年5月17日)は、イギリスの憲法学者、庶民院書記官(在任:1871年 – 1886年)[1]。著作『議会の法、特権、手続と慣習』(1844年初版、現代での書籍名は『アースキン・メイ:英国議会法実務』)で知られ、著作を指して「アースキン・メイ」(Erskine May)と呼ぶことも多い[2]。庶民院書記官の退任後にファーンバラ男爵に叙されたが、その1週間後に死去し、爵位は廃絶した[1]。明治期の日本では「多摩斯阿爾斯京理」(トマス・オルスキン・メイ)という表記がある[3]。

生涯

初期の経歴

1815年2月8日[4]にハイゲートで生まれ[5]、9月21日にセント・マーティン・イン・ザ・フィールズで洗礼を受け、洗礼記録における両親の名前はトマス・メイ(Thomas May)とサラ・メイ(Sarah May)である[6]。ただし、アースキン・メイの日記を編集したサー・ウィリアム・マッケイによると[7]、アースキン・メイは初代アースキン男爵トマス・アースキンの息子または孫だった可能性がある[8]。

1826年から1831年までベッドフォード・グラマースクールで校長ジョン・ブリアートン(John Brereton)の教え子として教育を受けた後[1][4][5]、1831年に庶民院議長チャールズ・マナーズ=サットンの推薦を受けて庶民院図書館の図書館員補佐(assistant librarian)になった[9]。

庶民院図書館員補佐として

庶民院図書館は1818年に設立されたばかりであり、メイが図書館員補佐に就任したときの司書はトマス・ヴァードン(Thomas Vardon、在任:1831年 – 1867年)だった[10]。ヴァードンが1835年に述べたように、当時の庶民院図書館に求められることは主に「議会の儀礼、財政、法案の審議段階、法令の内容」などの情報を議員に速やかに提供することだったが[11]、議事録に索引をつけることも業務の1つであった[10]。1834年10月に議会大火がおこり図書館の建物が焼け落ち、蔵書の4割とほとんどの写本が失われるという事件もあったが[10]、情報管理という責任は庶民院図書館にあるままであった[12]。

その後、1846年に議会における私法律案(private bills)請願の審査員になり[4]、1847年から1856年まで両院の弁護士費用査定官(taxing master)を務めた[1]。

1850年に庶民院書記官のジョン・ヘンリー・リー(John Henry Ley)が急死したとき、庶民院議長チャールズ・ショー=ルフェーブルはアースキン・メイを高く評価して、彼が適任であるとしたが、首相でホイッグ党員であったジョン・ラッセルが同じくホイッグ党員であった初代準男爵サー・デニス・ル・マーチャントを推したため、結局ル・マーチャントが庶民院書記官に任命された[13]。後年になって、ショー=ルフェーブルはこの出来事を回想し、アースキン・メイへの手紙で「単に友人のため、政府を長年支持してきたために彼を任命したというラッセル卿の行動はなかなか正当化できない」と述べた[注釈 1][13]。

庶民院日誌への索引付け

庶民院日誌に索引を付けることは18世紀末より盛んに行われていた[12]。ヴァードンとメイの就任時点では1820年までの日誌索引が作成済みであり、1820年以降もヴァードンの前任者ベンジャミン・スピラー(Benjamin Spiller)が1829年分までの暫定索引を作成したが、スピラーの離任でいったん放棄され、1836年に庶民院議長ジェームズ・アバークロンビーが改めて索引作成をヴァードンに命じた[12]。しかし、その矢先に国王ウィリアム4世が死去してヴィクトリア女王が即位することになったため、索引作成は一時中断され、1839年8月にようやく完成した[12]。1820年から1837年の庶民院日誌索引では"PREPARED by Thomas Vardon"と書かれており、メイの関与は明示されなかったが、庶民院日誌局(House of Commons Journal Office)所蔵の索引では手書きで"Thomas May &"とつけ加えられていたという[12]。

1844年、メイは『議会の法、特権、手続と慣習』の初版を出版して庶民院議長チャールズ・ショー=ルフェーブルから評価された[13]。後世の庶民院日誌局秘書官マーティン・アトキンス(Martyn Atkins)によると、ヴァードンとともに庶民院図書館の業務に関わったことと、すでに出版されていた議事規則本に触れたことにより、メイは同書を書くことができたという[12]。

1845年に庶民院が索引を調査し、1714年から1837年までの日誌索引は大きな問題がなかったものの、1547年から1714年までの日誌索引は再作成する必要があると判断した[12]。これによりヴァードンとメイの共作で1547年から1714年までの日誌索引が1852年に出版され、アトキンスはこの経験が『議会の法、特権、手続と慣習』第2版(1851年)と第3版(1855年)の内容に影響を与えたとしている[12]。ヴァードンは1857年に1837年から1852年までの日誌索引を出版するとき、メイの『議会の法、特権、手続と慣習』を褒め称え、改めて索引を作成する必要がなくなったとほのめかすほどであった(ただし、ヴァードンは1865年分まで索引を作成し、1867年に死去すると索引作成の業務は日誌局秘書官が引き継いだ)[12]。

ヴァードンの死後、庶民院図書館が索引作成を担当しなくなったため、先例を提供するという役割を失い、ただの議員休憩所と化した[11]。図書館の管理はそのまま停滞し、1930年までに議員から問題提起されたものの、実際に改善が行われたのは第二次世界大戦後のこととなる[11]。

『議会公務を促進するための所見と提言』(1849年)

メイの後任として庶民院書記官を務めたレジナルド・パルグレイヴが『議会の法、特権、手続と慣習』第10版(1893年)の序文で述べていたように、「1844年時点の議事規則は長期議会のそれとは本質的には同じ」であり、メイの時代であるヴィクトリア朝ではすでに立ち遅れていた[15]。メイは『議会の法、特権、手続と慣習』初版を出版した後、後述のように議事規則の改革に関わるようになった。

『議会公務を促進するための所見と提言』(Remarks and Suggestions with a View to Facilitate the Dispatch of Public Business in Parliament、ロンドン、1849年、8voパンフレット[1])は議事規則改革についてのパンフレットであり、その背景としては1847年から1848年の会期の長さがある[16]。この会期は1847年11月18日[17]に開会し、1848年9月5日にようやく閉会したが[18]、293日にわたる会期は記録である270日(1802年 – 1803年の会期)を大幅に更新した[16]。

1847年から1848年の会期はジョン・ラッセル卿率いる第1次ラッセル内閣の最中にあり、ラッセルは1846年に首相に就任した後1847年工場法(通称「十時間労働法」)、1848年公衆衛生法など改革法案を次々と打ち出し、ラッセルと連携していたピール派から「急行列車の速さ」と形容されたが、実際は内閣が弱体だったため法案成立が遅く、1847年から1848年の会期では法案200件に対し採決が255回と多く(前年と比べ、法案数は22%増、採決数は50%増)、会期中に会議が行われた1,407.5時間のうち136.25時間は0時以降だった[19]。メイはこの状況においても立法府の目的が果たされたとの見解を示したが、多くの「時間、エネルギー、健康を浪費」して得た結果であると付け加えた[20]。

議会弁論の冗長化を数字として表す一例としては演説回数の統計があり、1810年に1,194回行われた演説が1847年には5,332回と3.4倍増であった[21]。演説回数が増えた理由として、メイは選挙の自由化により大衆が代議士の活動状況に注目するようになったことを挙げた[21]。その前年には第14代ダービー伯爵エドワード・スミス=スタンリーが貴族院で「選挙区が代表をさらに入念に見守るようになった」ため「議員が選挙区の注目を引くために演説回数を増やした」と指摘しており、メイと見解が一致した[21]。

こうした情勢のなか、庶民院は公務委員会(Committee on Public Business)を設立して議事規則の改革を検討[16]、メイも友人の議長チャールズ・ショー=ルフェーブルに提言し、ショー=ルフェーブルは委員会でメイの提言の一部を提出した[15]。メイは改革の勢いが衰えないうちに『議会公務を促進するための所見と提言』というパンフレットを出版し[15]、無関係な発言を制限する、採決数を減らす、米国の「1時間ルール」(1時間を超える長演説を禁止)の導入、フランスの「弁論終了動議」の導入といった方策について意見を述べた[22]。マッケイはメイが「記事規則をめぐってはホイッグ党員である」とし、メイの議事規則に関する「提言の多くが徹底的であるが、全般的には明らかな濫用を防ぐための改正を好み、古い原則を捨てることには渋った」としている[15]。

『議会立法機構』(1854年)

1848年から1849年にかけての庶民院公務委員会は最終的にはショー=ルフェーブルが提出した提言の一部を容れ、穏健な改革案を通した[15]。改革案が1853年に発効すると、メイは再び議事規則改革を目指すようになり、1854年1月に『エディンバラ・レビュー』に『議会立法機構』(The Machinery of Parliamentary Legislation)を寄稿した[15]。

メイは『議会立法機構』で「庶民院の議事のほとんどは日誌の第1巻で前例がみられる。その文言は古風であるものの、継続して参照されたため、内戦や革命を経ても無傷のままである。この古き伝統を守るべきという矜持が、現代の条例や規則よりも伝統が敬意をもって従われる理由である」と議会における前例の重要性を説き、「イギリスの議会制度がフランス、ベルギー、アメリカなどで広く採用されたのは制度の優秀さとその名声による」と称えつつ、「腐敗選挙区を廃止する、穀物への徴税を廃止する、羊盗り犯を絞首刑に処さないといった改革が全て『栄誉ある憲法への侵害』」として「聖地扱い」されるという危険性も指摘した[23]。メイはまた、議会慣例が「古く、少なくとも3世紀もの間遵守された」ことをイギリスの憲法の特徴とした[23]。この主張は晩年になっても変わることはなく、陸奥宗光がヨーロッパ留学中(1884年 – 1885年)にメイ本人に教えを請うたとき[24]、陸奥が「イギリスが責任内閣制の恩恵を享受しているのは、徐々にほとんど無意識のうちに形成されたことと慣習とが、一体になることによる」と指摘すると、メイもそれに同調して「イギリスがそうだったように、日本も議会制政治を確立するには200年かかるであろう」と答えた[25]。

『議会立法機構』が出版された時点でメイは1547年から1714年までの庶民院日誌索引を完成させており[12]、弁論終結動議(closure motion)の提言では1604年の前例を引用した論述となっている[15]。このときの提言のうち、議長が職務を執行できない場合に歳入委員会委員長が副議長として議長職務にあたるという提言は1855年副議長法(Deputy Speaker Act 1855)で受け入れられたが、1854年の庶民院業務特別委員会(Select Committee on the Business of the House)は保守党多数であり、結局改革は急迫なもの(例としては、貴族院からのメッセージを庶民院に届ける業務を含む官職が廃止される予定だったため、秘書官がその業務を受け継ぐという提言が受け入れられた)を除いてほどんど進まなかった[15]。

『議会立法機構』はメイの晩年の1881年になってパンフレットとして再出版されたが、メイは再出版にあたって手紙を書き、「1854年という大昔に書いた記事を再出版するという提案は喜ばしいが、(記事が)今の状況にも適用できるか疑わざるを得なかった。しかし、それをもう一度読むと、有効な立法への障礙がそれほど残っていることと、議事規則という古い制度の欠点を補い、濫用を防ぐ措置のそれほど行われていないことに驚いた」と述べた[26]。

『選挙法の統合について』(1850年)

メイは図書館員補佐在任中の1834年6月20日にミドル・テンプルに入学し、1838年5月4日に弁護士資格免許を取得した[1][27]。そのためか、メイは成文法の法典化、統合、索引作成にも興味を持ち、その第一歩として1850年に『選挙法の統合について』(On the Consolidation of the Election Laws、ロンドン、1850年、8voパンフレット[1])を出版した[15]。『選挙法の統合について』では議員の選挙と就任に関する法律を扱っており、メイは選挙関連の法律が250件もあり、その多くがすでに失効していたが正式に廃止されておらず、また重複や矛盾する箇所も多かったと指摘した[15]。その対処法として、メイは選挙を経ていない人物が法案起草に関わることを拒否したため、代わりに庶民院委員会として起草委員会の設立を1857年の成文法委員会特別委員会(Select Committee on the Statute Law Commission)に提言した[15]。しかし、メイがこの改革により立法に遅延が生じると認めた結果、委員会は提言を受け入れず、メイが次に成文法の改革に関わるのは成文法改正委員会に入った後のこととなった[15]。

1875年にメイが議会立法特別委員会(Select Committee on Acts of Parliament)で証言したとき、彼は成文法の状況がかなり改善したと述べた[15]。

庶民院書記官補佐として

ショー=ルフェーブルはアースキン・メイを庶民院書記官に任命できなかった補償としてせめて庶民院書記官補佐(clerk assistant)への任命だけでも確保しようとしたが、書記官補佐のウィリアム・リー(William Ley)は頑なに辞任せず、1856年にようやく辞任するも書記官第二補佐(Second Clerk Assistant)で自身の甥にあたるヘンリー・リー(Henry Ley)を後任に推薦してショー=ルフェーブルを激怒させた[13]。最終的にはショー=ルフェーブルが首相ラッセルを説得して、1855年12月にアースキン・メイの任命を認めさせた[13]。

庶民院書記官補佐の在任中の1860年5月16日にバス勲章コンパニオンを授与され[28]、1866年7月6日にバス勲章ナイト・コンパニオンを授与された[29]。1866年11月22日、法律摘要委員会(Digest of Law Commission)の委員に任命された[注釈 2][1]。また、1866年から1884年まで成文法改正委員会(Statute Law Revision Committee)[注釈 3]の議長を務めた[1]。

のちの庶民院書記官アーチボルド・ミルマン(Archibald Milman)は毎日庶民院議長の事務会議に出席するル・マーチャントがまるで「軍艦に乗る兵士」のようだと述べ、ル・マーチャント自身も引退のときにアースキン・メイに対し感謝を述べた[13]。アースキン・メイは業務に取り込む傍ら、著作の執筆も進め、書記官補佐の在任中には『議会の法、特権、手続と慣習』を第6版まで出版した[13]。この時期にはすでにアースキン・メイの著作が海外でも評価されており、スウェーデンとオスマン帝国の議会がアースキン・メイに接触したほか、『タイムズ』紙は『議会の法、特権、手続と慣習』が本国よりもオーストラリアで有名であると報じた[13]。

庶民院書記官補佐として、1861年の庶民院業務特別委員会と1869年の公務進行両院合同委員会(Joint Committee on the Despatch of Business)でも提言をしたが、いずれも成功を挙げられず、1869年の提言にいたっては「1850年以降、すでに多くの委員会が審議を進めたため、議事規則の改進はほぼ議論しつくされ、改進できるところはほとんど残されていない」と皮肉を放ったほどであった[15]。

庶民院書記官として

1870年秋にル・マーチャントがもうすぐ引退する予定であると明らかになると、アースキン・メイがその後任になるのはもはや疑いようもなく、首相ウィリアム・グラッドストンが庶民院議長ジョン・エヴリン・デニソンに対し「わずかなためらいですら不当であろう」と述べるほどであった[13]。そして、アースキン・メイの庶民院書記官への昇進は1871年2月2日に発表され[32]、16日には任命の特許状(letters patent)が発行された。1873年11月21日にミドル・テンプルの評議員に選出され[1]、翌1874年6月17日にオックスフォード大学よりD.C.L.の学位を授与され[1]、1880年にミドル・テンプルの朗読者(reader)に[注釈 4][34]、1884年8月11日には枢密顧問官に任命された[1]。庶民院書記官経験者が枢密顧問官に任命されるのは2017年時点でもアースキン・メイの1例しかなかったという[13]。

庶民院書記官に就任した後も議事規則改革の提言を続け、1871年の庶民院業務特別委員会では「0時30分以降、異議が唱えられた業務について討議を始めることを禁止する」規則の導入を、1878年の庶民院業務特別委員会では「週に1日、歳入関連の審議のみを行い、それ以外の弁論を禁止する」規則の導入に成功した[15]。また、1877年にチャールズ・スチュワート・パーネルがアイルランド自治問題に注目を集めようとして議会で遅滞戦術をとると、庶民院議長サー・ヘンリー・ブランドは議員が再発防止を目指して議事規則の変更を検討しているとして、メイに返答用の資料を準備させた[15]。メイは昔提起したことのある「遅滞用の動議では弁論禁止」「議員が故意に繰り返して議事を妨害した場合、議会侮辱罪で有罪とし、登院停止などの処罰を与える」などの改革案を提起し、庶民院院内総務のスタッフォード・ノースコートはその一部に賛成したが、ブランドはノースコートには改革を通過させる決心も票数も足りないと考え、結局1878年7月に問題が再発するまで何の処置もなされず、メイはブランドへの手紙でノースコートの態度を批判した[15]。

陸奥宗光との対談(1884年)

陸奥宗光はヨーロッパ留学中(1884年 – 1885年)にメイ本人に教えを請うたことがある[24]。このとき、イギリスでは第3回選挙法改正の最中であり、メイは選挙法改正を行う第2次グラッドストン内閣を実務面から支えていた[35]。そうした中、陸奥は日本が採用すべき選挙制度をメイに尋ね、メイは「小選挙区制は間違いなく最も単純」を理由として小選挙区制を勧め、陸奥が小選挙区制において多くの死票が発生するという問題を指摘すると、メイは多数の得票を得た政党が敗北するという状況が「起こる可能性はあまりないと思う」、「選挙において完全なる公正と平等は不可能である」と小選挙区制への支持を維持した[35]。1885年に陸奥がドイツの社会学者、法学者ローレンツ・フォン・シュタインに同様の質問をしたとき、シュタインはメイとは対照的な形で「拘束名簿式比例代表制(原文はScrutin de Liste)は選挙の原理として唯一正しい考えかたである」と回答し、死票の問題と「選挙区の区割りは作られたものなので、特定の地方の多数派は国家全体の本当の多数派を支配することになるかもしれない」という問題を指摘して、比例代表制で下院多数派を占める政党が現れないようにして、下院の暴走を抑えられるようにすべきとした[36]。陸奥の講義ノートを研究した高世信晃は2人の回答について考察し、メイが「イギリス政治の実地経験から具体的かつ実践的な」回答をし、シュタインが「行政府に権力を集中させ政府の安定に最大限の注意を払っていた」としている[37]。

メイは日本が上院を設立すべきかについての質問へは「立憲政府を導入するためには必要不可欠」として設立すべきと考えを示し[38]、また「少数派は政治的要求を勝ち取るために政党を組織し、議会へ代表を送り込むだろう」と陸奥に述べ、はからずも労働者による労働党設立を予想した[35]。

最終的に陸奥が研究をまとめて提出した『憲法論』では小選挙区制を支持したが、その理由はメイが述べたものと全く同じである[39]。

引退と死

1886年4月に庶民院書記官を辞任、5月10日に連合王国貴族であるサウサンプトン州におけるファーンバラのファーンバラ男爵に叙されたが、貴族院議員への就任にも間に合わず、1週間後の5月17日にウェストミンスター宮殿にある官邸で死去した[1][4][13]。葬儀ののち、24日にケンブリッジシャーのチペナムで埋葬された[1]。妻との間に子女がおらず、爵位は廃絶した[1]。爵位創設から廃絶まで7日しかないことになり、これは1日で廃絶したレイトン男爵(1896年創設)についで2番目の短さである[4]。

1886年、ウェストミンスター寺院の聖マーガレット教会で初代ファーンバラ男爵の記念碑が立てられた[40]。また、死後に撮影された写真に基づき、アルバート・ブルース=ジョイが胸像を作製し、1890年3月6日に庶民院議長による除幕式が行われた[1]。

首相ウィリアム・グラッドストン、庶民院議長チャールズ・ショー=ルフェーブル、ジョン・エヴリン・デニソン、サー・ヘンリー・ブランド、アーサー・ウェルズリー・ピールなどとの書簡集が議会文書館に現存し[41]、カミーユ・シルヴィによる鶏卵紙写真2枚(1861年4月)がナショナル・ポートレート・ギャラリーに所蔵されている[42][43]。

著作

議会の法、特権、手続と慣習(1844年)

『議会の法、特権、手続と慣習』(1844年初版、2019年第25版。アースキン・メイ自身が手がけたのは初版から第9版まで。通称『アースキン・メイ』[44])は議事規則本である。イギリスの議事規則本はメイ以前にもジョン・ハットセルによる著作(1781年初版、1818年第4版)が存在し[45]、メイもハットセルの著作を権威であるとみなしたが、『アースキン・メイ』では1818年以降の庶民院における事例を取り上げたほか、ハットセルの著作では取り扱われなかった貴族院における事例も採用したという[46]。ハットセルの著作が先例に基づくアプローチで[47]、あくまでも先例集(collection of precedents)という形をとっているのに対し[48]、メイは年代順ではなくトピック毎に原則、根拠、先例という順で並べ、議会規則を読みやすくした[47]。さらに、独立した問題への回答ではなく、議事規則の根底にある原則とロジックを明示することで、読者に議事規則について再考し、それを合理化できる機会を与えることになる[49]。

メイは本作を庶民院議長チャールズ・ショー=ルフェーブルに献呈し[50]、ショー=ルフェーブルは「現状でもたいへん役に立ち、新版が出版されれば完成度が高くなるだろう」と評した[13]。

『アースキン・メイ』は1850年代にはすでにイギリス国外でも評価されており[13]、日本では1879年(明治12年)に小池靖一による日本語訳『英國議院典例』が律書房より出版され[3](翻訳元は1873年に出版された第7版[51])、1894年時点で日本語のほかにもイタリア語、スペイン語、ドイツ語、ハンガリー語、フランス語訳が出版された[1]。「アースキン・メイ」(Erskine May)の通称は現代でも使用されており[2]、イギリス議会のウェブサイトでも「議事運営手続きの聖書」(the Bible of parliamentary procedure)との呼称で言及している[44]。イギリス庶民院議長は裁定においてアースキン・メイを引用することが多く、庶民院での議論でも引用される[44]。マッケイによると、イギリスにおける影響としては議事規則が不文律である慣習から法典化された規則に変わる傾向をはじめたことが挙げられる[15]。

ポール・エヴァンス(Paul Evans)とアンドレイ・ニンコヴィチ(Andrej Ninkovic)によると、メイの存命中に出版された第9版までは議員の注目するところである議員の権力と特権(powers and privileges)に関する内容が大半だったが、以降は「万人向けのガイドブックから法学の教科書」に移り、特に第14版(1946年)が顕著だったという[52]。

ジョージ3世の即位以来のイングランド憲政史(1861年)

『ジョージ3世の即位以来のイングランド憲政史』(The Constitutional History of England since the Accession of George III、ロンドン、1861年 – 1863年初版、2巻、8vo。1871年第3版、3巻)[1]はイギリスの憲政史に関する著作であり、ジョージ3世が即位した1760年から1860年までの100年間を扱っている[53]。しかし、ジョージ3世の即位が憲政史における分水嶺というわけではなく、取り扱う期間が1760年から始まる理由はそれまでの歴史がヘンリー・ハラムの著作ですでに扱われていることだったという[53]。

1894年時点でドイツ語とフランス語訳が出版され、19世紀末の『英国人名事典』が「ハラムに比肩する」と評価したものの[1]、ホイッグ史観を採用しており[13]、20世紀の歴史学者ハーバート・バターフィールドは「(アースキン・メイの)証拠の様々な部分を合成する能力により、平凡な先人たちよりも大きな誤りを作り出してしまった」「歴史にドクトリン的要素を入れたことで、最初の誤りを増大させて、著作を真実から遠ざける結果となった」と批判している[54]。

ヨーロッパ民主史(1877年)

1877年の『ヨーロッパ民主史』(Democracy in Europe: A History、ロンドン、1877年、2巻、8vo[1])は民主主義をテーマとした著作であり、古代ギリシアや古代ローマなど主にヨーロッパ史を扱うが、インド、中国(清)、日本などアジア諸国にも触れており[55]、日本については明治維新から10年ほどだったこともあり、「アジアの国が政治自由に向けて歩めるかはまだ分からない」としているものの、「政府が啓蒙的で進歩している」とも評している[56]。また、イギリスについては「イングランドの改革者は大胆だったが、過去とは決して絶縁しなかった。彼らの目的は破壊ではなく、改善と再生である」と評した[57]。

首相ウィリアム・グラッドストンは『ヨーロッパ民主史』の出版が「歴史文学の発展における一大イベント」と手放しで絶賛[13]、同時代の歴史家初代アクトン男爵ジョン・ダルバーグ=アクトンも1878年1月の書評でメイが「法律は社会の状況に依拠し、現実に基づかない考えや論争に依拠しないことを信じている」ため、「常に地に足をつけ、選別された事実、健全な判断力、信頼のおける経験に頼っている」と評価した[57]。

その他の著作

- 『帝国議会』(The Imperial Parliament、『Knight's Store of Knowledge for All Readers』への寄稿、ロンドン、1841年)[58]

- 『議会公務を促進するための所見と提言』(Remarks and Suggestions with a View to Facilitate the Dispatch of Public Business in Parliament、ロンドン、1849年、8voパンフレット[1])

- 『選挙法の統合について』(On the Consolidation of the Election Laws、ロンドン、1850年、8voパンフレット)[1]

- 『議会立法機構』(The Machinery of Parliamentary Legislation、『エディンバラ・レビュー』への寄稿、1854年1月) - 投稿時点では匿名だったが、晩年の再版で具名となった[15]

- 『ブリタニカ百科事典第11版』の記事『Parliament』(議会)(1911年出版、ヒュー・チザムと共作)[59]

上記以外にも『ペニー・サイクロペディア』、『ロー・マガジン』(Law Magazine)といった雑誌に寄稿した[1]。

人物

『英国人名事典』は初代ファーンバラ男爵を「有能、誠実で称賛に値する公務員」(a most able, faithful, and meritorious public servant)と称え、多くの人から尊敬されたとした[1]。しかし、後世に庶民院書記官を務めたサー・ウィリアム・マッケイは初代ファーンバラ男爵が栄典に強い興味を持ったと指摘し、1884年に庶民院議長ブランドが首相グラッドストンにアースキン・メイの枢密顧問官への任命を推薦したとき、アースキン・メイが「ずうずうしくも『格別に適切』であると答え」、庶民院書記官から引退するときに賃金と同額の年金を求めたという[13]。また、公務員としては公正だったものの、社交界では自由主義者と親しく、また庶民院勤務の公務員に自由党党員の息子を推薦することが多かったという[13]。

家族

1839年8月27日、ルイーザ・ジョハンナ・ロートン(Louisa Johanna Laughton、1901年2月2日没、ジョージ・ロートンの娘)と結婚したが[4][60]、2人の間に子供はいなかった[1]。

注釈

- ^ 庶民院議員経験者が庶民院書記官に任命されたのは1659年という議会が低調の時期に任命されたトマス・セント・ニコラス(Thomas St Nicholas)以来のことだった[13]。また、18世紀のジェレマイア・ダイソンのように庶民院書記官から議員に転身する例もある[14]。

- ^ 当時の法律が複雑すぎることを憂慮し、法律の系統的な概略の作成を目指して創設された委員会であり、委員には同時期の著名な法律家である初代クランワース男爵ロバート・ロルフ、初代ウェストベリー男爵リチャード・ベセル、ヒュー・ケアンズ、ウィリアム・ウッド、ラウンデル・パーマーが名を連ねた[30]。

- ^ 成文法の改正版(Revised Statutes)を出版するための委員会[31]。

- ^ 法曹院の法令読会(reading)において、法令の解釈を披露し、それに対する批判に反論する役割を持つ人物[33]。

出典

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Rigg, James McMullen (1894). . In Lee, Sidney (ed.). Dictionary of National Biography (英語). Vol. 37. London: Smith, Elder & Co. pp. 145–146.

- ^ a b “Erskine May: Parliamentary Practice, 25th Edition/アースキン・メイ:英国議会法実務 第25版”. 丸善雄松堂. 2019年12月8日閲覧。

- ^ a b 『英国議院典例. 一』 - 国立国会図書館デジタルコレクション

- ^ a b c d e f Cokayne, George Edward; Gibbs, Vicary; Doubleday, Herbert Arthur, eds. (1926). Complete peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom, extant, extinct or dormant (Eardley of Spalding to Goojerat) (英語). Vol. 5 (2nd ed.). London: The St. Catherine Press, Ltd. pp. 257–258.

- ^ a b イギリス国立公文書館、記録番号RG 11/117、フォリオ18、30頁。

- ^ Parish register printouts of Westminster, London, England (Saint Martin in the Fields), christenings, 1813–1837.

- ^ May, Thomas Erskine (1984). McKay, William Robert (ed.). Erskine May's Private Journal, 1883-1886 (英語). Vol. 2. H.M. Stationery Office.

- ^ McKay, William (January 2000). "May, Thomas Erskine, Baron Farnborough". Oxford Dictionary of National Biography (英語) (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/18424。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入。)

- ^ Chisholm, Hugh, ed. (1911). . Encyclopædia Britannica (英語). Vol. 10 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 182–183.

- ^ a b c "Factsheet G18: The House of Commons Library" (PDF). UK Parliament Website (英語). House of Commons Information Office. September 2010. pp. 7–10. 2020年1月4日閲覧。

- ^ a b c Gay, Oonagh (28 December 2017). Evans, Paul (ed.). "Slumber and Success: The House of Commons Library after May". Essays on the History of Parliamentary Procedure: In Honour of Thomas Erskine May (英語). Bloomsbury: 33–43. ISBN 978-1-50990-022-0。

- ^ a b c d e f g h i j Atkins, Martyn (28 December 2017). Evans, Paul (ed.). "Persuading the House: Use of the Commons Journals as a Source of Precedent". Essays on the History of Parliamentary Procedure: In Honour of Thomas Erskine May (英語). Bloomsbury: 69–86. ISBN 978-1-50990-022-0。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r McKay, William (28 December 2017). Evans, Paul (ed.). "A Sycophant of Real Ability: The Career of Thomas Erskine May". Essays on the History of Parliamentary Procedure: In Honour of Thomas Erskine May (英語). Bloomsbury: 21–32. ISBN 978-1-50990-022-0。

- ^ Brooke, John (1964). "DYSON, Jeremiah (?1722-76), of Stoke, nr. Guildford, Surr.". In Namier, Sir Lewis; Brooke, John (eds.). The House of Commons 1754-1790 (英語). The History of Parliament Trust. 2020年1月4日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s McKay, William (28 December 2017). Evans, Paul (ed.). "The Principle of Progress: May and Procedural Reform". Essays on the History of Parliamentary Procedure: In Honour of Thomas Erskine May (英語). Bloomsbury: 158–170. ISBN 978-1-50990-022-0。

- ^ a b c May, Thomas Erskine (1849). Remarks and Suggestions with a View to Facilitate the Dispatch of Public Business in Parliament (英語). London: James Ridgeway. p. 1.

- ^ "Choice of a Speaker". Parliamentary Debates (Hansard) (英語). United Kingdom: House of Commons. 18 November 1847. col. 3.

- ^ "Prorogation of the Parliament". Parliamentary Debates (Hansard) (英語). United Kingdom: House of Commons. 5 September 1848. col. 798.

- ^ Vieira, Ryan A. (9 July 2015). Time and Politics: Parliament and the Culture of Modernity in Britain and the British World (英語). Oxford University Press. p. 25. ISBN 978-0-19-873754-4。

- ^ May, Thomas Erskine (1849). Remarks and Suggestions with a View to Facilitate the Dispatch of Public Business in Parliament (英語). London: James Ridgeway. p. 6.

- ^ a b c Vieira, Ryan A. (9 July 2015). Time and Politics: Parliament and the Culture of Modernity in Britain and the British World (英語). Oxford University Press. p. 25. ISBN 978-0-19-873754-4。

- ^ May, Thomas Erskine (1849). Remarks and Suggestions with a View to Facilitate the Dispatch of Public Business in Parliament (英語). London: James Ridgeway. pp. 26–33.

- ^ a b May, Thomas Erskine, Sir (1881). The Machinery of Parliamentary Legislation (英語). London: Longmans, Green, And Co. p. 4.

- ^ a b “教科書の記述はもう古い?「明治憲法」をめぐる歴史の新常識”. 現代ビジネス (2019年6月13日). 2019年12月8日閲覧。

- ^ 高世信晃(著)、国際交流基金アルザス・欧州日本学研究所(編)「陸奥宗光の政治的「個人」創出の試み明治におけるヨーロッパ政治思想の日本的取捨選択について」『アルザス日欧知的交流事業 日本研究セミナー「明治」報告書』、2014年4月、7頁、ISBN 978-4-87540-164-3。

- ^ May, Thomas Erskine, Sir (1881). The Machinery of Parliamentary Legislation (英語). London: Longmans, Green, And Co.

- ^ Fellowes, E. A. (1 January 1950). "Review section". Parliamentary Affairs (英語). IV (2): 266. 2010年7月16日閲覧。

- ^ "No. 22387". The London Gazette (英語). 18 May 1860. p. 1915.

- ^ "No. 23134". The London Gazette (英語). 6 July 1866. p. 3871.

- ^ Wickersham, George W. (November 1923). "The American Law Institute". University of Pennsylvania Law Review (英語). 72 (1): 5–6.

- ^ Williams, James (1911). . In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica (英語). Vol. 25 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 812–814.

- ^ "No. 23702". The London Gazette (英語). 3 February 1871. p. 383.

- ^ 田中正弘「イギリスにおける法曹主体の法曹養成:法科大学院の発展経緯に着目して」『筑波ロー・ジャーナル』第19号、2015年11月、1–23頁。

- ^ Hutchinson, John (2003). A Catalogue of Notable Middle Templars: With Brief Biographical Notices (英語). The Lawbook Exchange. p. 160. ISBN 1-58477-323-5。

- ^ a b c 高世信晃(著)、国際交流基金アルザス・欧州日本学研究所(編)「陸奥宗光の政治的「個人」創出の試み明治におけるヨーロッパ政治思想の日本的取捨選択について」『アルザス日欧知的交流事業 日本研究セミナー「明治」報告書』、2014年4月、6–10頁、ISBN 978-4-87540-164-3。

- ^ 高世信晃(著)、国際交流基金アルザス・欧州日本学研究所(編)「陸奥宗光の政治的「個人」創出の試み明治におけるヨーロッパ政治思想の日本的取捨選択について」『アルザス日欧知的交流事業 日本研究セミナー「明治」報告書』、2014年4月、17–19頁、ISBN 978-4-87540-164-3。

- ^ 高世信晃(著)、国際交流基金アルザス・欧州日本学研究所(編)「陸奥宗光の政治的「個人」創出の試み明治におけるヨーロッパ政治思想の日本的取捨選択について」『アルザス日欧知的交流事業 日本研究セミナー「明治」報告書』、2014年4月、10, 14–15、ISBN 978-4-87540-164-3。

- ^ 高世信晃(著)、国際交流基金アルザス・欧州日本学研究所(編)「陸奥宗光の政治的「個人」創出の試み明治におけるヨーロッパ政治思想の日本的取捨選択について」『アルザス日欧知的交流事業 日本研究セミナー「明治」報告書』、2014年4月、22頁、ISBN 978-4-87540-164-3。

- ^ 高世信晃(著)、国際交流基金アルザス・欧州日本学研究所(編)「陸奥宗光の政治的「個人」創出の試み明治におけるヨーロッパ政治思想の日本的取捨選択について」『アルザス日欧知的交流事業 日本研究セミナー「明治」報告書』、2014年4月、23頁、ISBN 978-4-87540-164-3。

- ^ "Sir Thomas Erskine May, Lord Farnborough". Westminster Abbey (英語). 2019年12月8日閲覧。

- ^ "Papers of Thomas Erskine May (1815-1886), Baron Farnborough". UK Parliament Archives (英語). 2019年12月8日閲覧。

- ^ "Thomas Erskine May, 1st Baron Farnborough - NPG Ax52429". National Portrait Gallery (英語). 2019年12月8日閲覧。

- ^ "Thomas Erskine May, 1st Baron Farnborough - NPG Ax52431". National Portrait Gallery (英語). 2019年12月8日閲覧。

- ^ a b c "Erskine May". UK Parliament (英語). 2019年12月8日閲覧。

- ^ Cooper, Thompson (1891). . In Stephen, Leslie; Lee, Sidney (eds.). Dictionary of National Biography (英語). Vol. 25. London: Smith, Elder & Co. p. 158.

- ^ May, Thomas Erskine (1844). A Treatise upon the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament (英語) (1st ed.). London: Charles Knight & Co. pp. v–vii.

- ^ a b Palonen, Kari (2012). "Parliamentary Procedure as an Inventory of Disputes: A Comparison between Jeremy Bentham and Thomas Erskine May". Res Publica: Revista de Filosofía Política (英語). 27: 13–23. ISSN 1576-4184。

- ^ Hatsell, John (1818). Precedents of Proceedings in the House of Commons: With Observations (英語). Vol. II. London: Luke Hansard and Sons. p. v.

- ^ Seaward, Paul (28 December 2017). Evans, Paul (ed.). "Parliamentary Law in the Eighteenth Century: From Commonplace to Treatise". Essays on the History of Parliamentary Procedure: In Honour of Thomas Erskine May (英語). Bloomsbury: 97–114. ISBN 978-1-50990-022-0。

- ^ May, Thomas Erskine (1844). A Treatise upon the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament (英語) (1st ed.). London: Charles Knight & Co. pp. iii, vii.

- ^ “英國議院典例 上帙”. 信山社. 2019年12月8日閲覧。

- ^ Evans, Paul; Ninkovic, Andrej (28 December 2017). Evans, Paul (ed.). "From Manual to Authority: The Life and Times of the Treatise". Essays on the History of Parliamentary Procedure: In Honour of Thomas Erskine May (英語). Bloomsbury: 115–128. ISBN 978-1-50990-022-0。

- ^ a b May, Thomas Erskine (1874). "Preface". The Constitutional History of England since the Accession of George Third 1760–1860 (PDF) (英語). Vol. 1. New York: W. J. Widdleton. p. v.

- ^ Butterfield, Herbert (1957). George III and the Historians (英語). London: Collins. p. 152.

- ^ May, Thomas Erskine (1877). Democracy in Europe: A History (英語). Vol. 1. London: Longmans, Green, And Co. pp. v–vi, x–xii.

- ^ May, Thomas Erskine (1877). Democracy in Europe: A History (英語). Vol. 1. London: Longmans, Green, And Co. p. 25.

- ^ a b Hawkins, Angus (7 May 2015). Victorian Political Culture: 'Habits of Heart and Mind' (英語). Oxford: Oxford University Press. p. 54. ISBN 978-0-19-872848-1。

- ^ May, Thomas Erskine (1841). Knight, Charles (ed.). "The Imperial Parliament". Knight's Store of Knowledge for All Readers (英語). London: Charles Knight & Co.: 97–112.

- ^ May, Thomas Erskine; Chisholm, Hugh (1911). . In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica (英語). Vol. 20 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 835–849.

- ^ Correspondence of Lady Farnborough and Miss E G Laughton, Parliamentary Archives: GB-061, Catalogue Reference ERM/11.

関連項目

- ヘンリー・マーティン・ロバート、アリス・スタージス、ジョージ・ディミーター - いずれもアースキン・メイと同じく、議事規則本の著者

外部リンク

- 議会の法、特権、手続と慣習 第9版(英語)

- ジョージ3世の即位以来のイングランド憲政史 第1巻(英語)

- ジョージ3世の即位以来のイングランド憲政史 第2巻(英語)

- ヨーロッパ民主史 第1巻(英語)

- ヨーロッパ民主史 第2巻(英語)

- 議会公務を促進するための所見と提言(英語)

- 選挙法の統合について(英語)

- 議会立法機構(英語)

| 官職 | ||

|---|---|---|

| 先代 ウィリアム・リー |

庶民院書記官補佐 1856年 – 1871年 |

次代 レジナルド・パルグレイヴ |

| 先代 サー・デニス・ル・マーチャント準男爵 |

庶民院書記官 1871年 – 1886年 |

次代 レジナルド・パルグレイヴ |

| イギリスの爵位 | ||

| 爵位創設 | ファーンバラ男爵 1886年 |

廃絶 |