「アルモニカ」の版間の差分

| 226行目: | 226行目: | ||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* [http://www.finkenbeiner.com/GLASSHARMONICA.htm アルモニカの購入できるG.Finkenbeiner社のHP] |

* [http://www.finkenbeiner.com/GLASSHARMONICA.htm アルモニカの購入できるG.Finkenbeiner社のHP] |

||

* [http://www.finkenbeiner.com/largeharmonica.htm G.Finkenbeiner社で最大の56音を有するアルモニカ] |

* [http://www.finkenbeiner.com/largeharmonica.htm G.Finkenbeiner社で最大の56音を有するアルモニカ] |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* [http://video.google.com/videoplay?docid=-5727134986959986187&q=glass+harmonica モーツァルトのアダージョハ長調のライヴ映像] |

* [http://video.google.com/videoplay?docid=-5727134986959986187&q=glass+harmonica モーツァルトのアダージョハ長調のライヴ映像] |

||

* [http://www.finkenbeiner.com/soundsample.htm MP3によるサンプル演奏集] |

* [http://www.finkenbeiner.com/soundsample.htm MP3によるサンプル演奏集] |

||

* [http://ml.naxos.jp/?a=8.555295 NAXOSにおける貴重なアルモニカのCD(日本で入手可能)] |

* [http://ml.naxos.jp/?a=8.555295 Thomas Bloch on NAXOSにおける貴重なアルモニカのCD(日本で入手可能)] |

||

* [http://www.glassarmonica.com/armonica/index.php グラス・ハープやアルモニカについての記述がある演奏家“William Zeitler”氏のページ] |

* [http://www.glassarmonica.com/armonica/index.php グラス・ハープやアルモニカについての記述がある演奏家“William Zeitler”氏のページ] |

||

* [http://www.glassarmonica.com/disc/index.php “William Zeitler”氏の演奏が聴けるページ(ジャケットをクリックした後に上部のSAMPLEをクリック)] |

|||

{{DEFAULTSORT:あるもにか}} |

{{DEFAULTSORT:あるもにか}} |

||

2009年1月14日 (水) 12:53時点における版

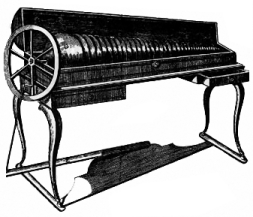

| アルモニカ | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 別称:グラス・ハーモニカ | ||||||||

| 各言語での名称 | ||||||||

| ||||||||

アルモニカのエッチング作品 | ||||||||

| 分類 | ||||||||

| 関連楽器 | ||||||||

| 演奏者 | ||||||||

| 関連項目 | ||||||||

| クラシック音楽 |

|---|

| 「Template:クラシック音楽」を このページに使わないで ください。代わりに 「Template:Portal クラシック音楽」を ご利用ください。  |

| 作曲家 |

|

ア-カ-サ-タ-ナ ハ-マ-ヤ-ラ-ワ |

| 音楽史 |

|

古代 - 中世 ルネサンス - バロック 古典派 - ロマン派 近代 - 現代 |

| 楽器 |

|

鍵盤楽器 - 弦楽器 木管楽器 - 金管楽器 打楽器 - 声楽 |

| 一覧 |

|

作曲家 - 曲名 交響曲 - ピアノ協奏曲 ピアノソナタ ヴァイオリン協奏曲 ヴァイオリンソナタ チェロ協奏曲 フルート協奏曲 弦楽四重奏曲 - オペラ 指揮者 - 演奏家 オーケストラ - 室内楽団 |

| 音楽理論/用語 |

| 音楽理論 - 演奏記号 |

| 演奏形態 |

|

器楽 - 声楽 宗教音楽 |

| イベント |

| 音楽祭 |

| メタ |

|

ポータル - プロジェクト カテゴリ |

アルモニカ(armonica)とは、ベンジャミン・フランクリンが1761年に発明した複式擦奏容器式体鳴楽器である。グラス・ハープを工夫し、多数の音を様々に奏しやすくさせ、細かな音の動きや、同時に多数の音を独りで奏することが容易になった。直径の異なる碗[1]状にした複数のガラス[2]を大きさ順に十二平均律の半音階に並べ、それらを鉄製などの回転棒に突き刺して回転させながら、基本的には、水で濡らした指先をガラスの縁に触れさせる摩擦によって、グラス・ハープと同様に共鳴するガラスからの音で音楽を奏する。

パガニーニは「何たる天上的な声色」と言い、トーマス・ジェファーソンは「今世紀の音楽界に現れた最も素晴らしい贈り物」と主張し、ベンジャミン・フランクリンは「何ものに比べがたい甘美な音」と表現したと伝えられている。またベンジャミン・フランクリンは、もしハープが「天使の楽器」であるなら、アルモニカは「天使の声」であると形容した言葉が広く知られている。ゲーテ、モーツァルト、ハッセ、テオフォル・ゴーティエなども、この楽器を高く絶賛した記録が残っている。かのマリー・アントワネットも、これを習って奏したと記録されている。

1820年までにほぼ滅亡していたため、長らく幻の楽器だったが、アメリカ合衆国のガラス職人ゲアハルト・B・フィンケンバイナー(Gerhard B. Finkenbeiner)氏によって1984年ようやく復興され、数少ない奏者たちの手によって、魅惑的な伝説の音色が少しずつ音楽業界に浸透し始めている。

日本においては、ガラス業界の専門家である小塚三喜夫がこの楽器を見出し、日本第1号機としてフィンケンバイナーに依頼し、1990~1991年にかけて製作された渾身の1台が1992年に日本の地に渡った。小塚三喜夫は2007年より、作曲家兼ピアニストの尾西秀勝と共に二人でクラシックの中で正統的にこの楽器が使用されることを普及させるべく献身しており、日本における貴重なパイオニアである。

呼称についての問題

アメリカ人のベンジャミン・フランクリンは、西洋音楽においてはそもそもイタリア語が公用語であって、楽器名もイタリア語で名づけられるのが常であったことを踏襲し、この楽器がガラスの共鳴によることから、「共鳴」を意味するイタリア語 “armonia”(アルモニア)に由来して、“armonica” (アルモニカ)と命名した。しかしながら、この楽器の初披露の後、オーストリアやドイツではドイツ語風に “h” を添えられ、“harmonica” (ハルモーニカ)として広まってしまった。

後の英語圏では、“armonica” や “harmonica” (ハーモニカ)以外に、“glass armonica” (グラス・アルモニカ)、“glass harmonica” (グラス・ハーモニカ)ほか、様々な呼称が出回ってしまっているが、現在では“glass armonica” としての呼称が英語圏では多く支持されている。しかしながら、本来ベンジャミン・フランクリンによる正統な呼称は、あくまでも“armonica” (アルモニカ)である。

後の1820年頃に発明された別の新しい楽器ハーモニカと特に誤解を防ぐために、例えば英語圏では、素材名を添えられた“glass armonica”や“glass harmonica”という呼称が便利である点は否めない。2単語が英語である“glass harmonica”は本家の呼称から離れてしまったという問題点があるが、その反面、本家の呼称をより尊重した“glass armonica”という呼称でさえ、英語とイタリア語の単語が混合されている不自然さがいささか問題を持っている。

由来となったイタリア語の本国においては、先述の別楽器ハーモニカも同じく“armonica”と呼ばれてしまいそうなところであるが、そちらは元々“armonica a bocca(アルモニカ・ア・ボッカ)=口によるアルモニカ”と呼ばれており、本楽器は“armonica a bicchieri(アルモニカ・ア・ビッキエーリ)=グラスによるアルモニカ”ときちんと呼び分けられている。

日本語圏においては、「アルモニカ」、「グラス・アルモニカ」(「グラスアルモニカ」)、「グラス・ハーモニカ」(「グラスハーモニカ」)などの表記が多数出回っているが、リードによる楽器のほうは「ハーモニカ」として呼称が定着しているため、本楽器を「アルモニカ」と純粋に呼ぶことについては、日本語において発音による語感も文字もそれほど酷似はしていないため、混同してしまう心配は要らないほど低い問題となる。そのため、あえて本家の呼称から離れた呼称よりも、「アルモニカ」と呼ぶことのほうが最上の選択であり、それに次いで「グラス・アルモニカ」と呼ぶのが日本では好ましい選択となる。小塚三喜夫氏と尾西秀勝氏も、この楽器のことを資料では「アルモニカ」と呼称している。

なお、ゴブレットを複数並べ、水で調律して奏する様式のものは「グラス・ハープ」と呼ばれているため、混同しないように気をつける必要がある。

発明

作曲家のグルックや、イギリスの演奏家ウィリアム・デレヴァル(William Deleval)が、水を入れる量によって音程を調整された複数のゴブレットを奏でる演奏会をベンジャミン・フランクリンは1757年にイギリスで聴いた(詳しくは「グラス・ハープ」の「発祥」の節を参照)。彼は「それは、何ものにも比べがたい甘い音色だった」と書き残した。その魅惑的な新楽器をもっと工夫したいと思い、1761年に彼はこのアルモニカを完成させた。

ロンドンのガラス吹き師チャールズ・ジェームズ(Charles James)と共に製作された最初の1台は、1762年1月にマリアンヌ・デイビーズ(Marianne Davies)による演奏で世界に初披露された。この楽器は、アメリカ合衆国において発明された楽器の記念すべき第1号でもあった。

創意

調律に対して

グラス・ハープの問題点としてまず挙げられるのは、各音程を作るために、ゴブレットに水を入れることによって調律しなければならないという点である。これは、演奏前の大きな負担であった。また濡れた指から滴り落ちた水滴が入ってしまったり、乾燥した空気によって蒸発してしまったりして音程が狂ってしまう危険性や、あるいは演奏中不意にこぼしてしまう危険もあった。そこでフランクリンは、音程を調律されたガラスを用いて、演奏の度に水を入れたり抜いたりする作業を排除し、準備なしに常に一定した音程を保つことを実現した。

細かな速い楽句の演奏に対して

グラス・ハープでは、多数のゴブレットを並べて奏するため、広い置き場所が必要となり、それに応じて、奏者はせわしく動きながら広域に配列されているゴブレットを奏することとなる。そのため、遠い音へ素早く移動する楽句や、細かな楽句は至難の技となってしまう。手も、常に各ゴブレットの上で円弧を描きながら回転させている必要があり、同時に奏することのできる和音にも限界があった。

それらの問題を解消するため、フランクリンは二つの工夫を施した。一つめは、手を回転させ続けて擦る必要がないよう、ゴブレットのほうを回転させ、そこに指を当てるだけで音を発するようにしたこと。二つめには、ゴブレットの足を排除して碗状にし、回転棒にそれを串刺し状にして設置し、それらを密接させて配置することで、各音を発する多数のガラス碗を近距離に密集させたこと。これにより、まるで鍵盤を弾くかのように、近距離に多数配置されたガラス碗の縁を、一本ずつの指で容易に奏することが可能になった。細かな速い楽句も、遠い跳躍も、広い音程や、音数の多い和音さえも一人でこなせるようになり、演奏効果が飛躍的に上がった。

また、ガラス碗のほうが常に回っていてくれるため、奏者の腕を中心とする回転運動の負担が大幅に減少した。歩き回ったり腕を伸ばして振り回しながら各ゴブレットを奏する必要もなくなったため、奏者は精神を音楽の内面により集中させやすくなった。回転の仕組みは、足踏み式ミシンと同様の機構となっていたが、後の時代にはモーターによって代用されることとなった。

指への補水に対して

指を常に水で濡らしておく手間は、演奏に忙しさをつきまとわせた。補水を怠るとたちまち音が切れ、演奏に傷をつけてしまう。そのため、一瞬でも片手が自由になる時間があれば、水を張った器に瞬時に指を伸ばして濡らし、常時そのことに留意していなくてはならなかった。指の乾きは、曲中にいつも同じ進度で起こるわけではないため、濡らし具合や指の擦る速度や圧力によって予期されない時に補水が必要となることもあった。その手間と精神的負担とを省こうとベンジャミン・フランクリンは考えた。彼は、ガラス碗の下に水を張った盆を設置することによって、奏者が自分の指を濡らさなくとも、常にガラス碗のほうが濡れた状態を保ってくれるように工夫した。

碗の判別に対して

各ガラス碗の音程を見極めるために、ベンジャミン・フランクリンが当時製作した37のガラス碗を用いたアルモニカにおいては、ガラス細工の絵付けのように、碗の縁に色づけされており、その色によってその音を識別できるようになっていた。ラ音は濃紺、シ音は紫、ド音は赤、レ音は橙、ミ音は黄、ファ音は緑、ソ音は青で、鍵盤楽器の黒鍵に該当する半音的に変化された幹音は白となっていた。彼の製作した楽器では、回転棒に、ガラス碗とコルクとを交互に刺して固定していた。

1984年から、現代にこの楽器を復活させたG.Finkenbeiner社の基本モデルにおいては、透明なガラス碗と、縁に金属製の帯をもったガラス碗とで作られており、金色に光る帯による目印は、鍵盤における黒鍵の音を示している。

その他

フランクリンの製作した楽器では、回転棒に、ガラス碗とコルクとを交互に刺して固定していた。

また彼は、ビリヤードでキューの滑りをよくするためにチョークを塗るのと同様に、指に炭酸カルシウムの粉末を付けると音がよりよく鳴ると推奨していた。

評判と熱狂的流行

この魅惑的な音色を持つ新しい楽器は、最初から熱狂的な支持を得て、人々はその音色に酔いしれ、練習に熱中し、1700年代のうちにおよそ4000台とも、5000台ともと言われるほどの台数が欧州各地に出回ったとされている。また、楽器に関する多数の著作物が生み出され、そしてこの楽器のために、400にものぼる作品が作曲された。その中には、モーツァルト、ベートーヴェン、リヒャルト・シュトラウス、ドニゼッティ、サン=サーンスなど、現代の我々にとって親しみ深い大作曲家たちによる作品も含まれている。

怪奇的神経障害による禁止令と楽器の衰退

練習や演奏に熱中した多くの人が、アルモニカのせいで神経障害や鬱病、目まい、筋肉の痙攣などに罹ったと言い出した。このため、アルモニカはその美しい音色とは裏腹に大変怖い楽器だという噂が口々に伝わって、人々の恐怖感が煽り立てられた。実際に、精神病院に入院したり夭折した者もいたが、それがますます根拠のない憶測を招き、えも言われぬ甲高い響きが死者の魂を呼び寄せて神秘的な力を宿らせたとか、聞いた人の頭をかき乱しておかしくしたと口々に言い始めるようになってしまった。更には演奏会場で子供が死亡するという事件まで発生してしまい、その事件をきっかけに、ドイツのあちこちの地方で警察当局が全面的にアルモニカ演奏の禁止令を発令するまでに発展した。家庭内の痴話喧嘩から、早産やペットの痙攣まで、おかしなくらいにそれらが次々とアルモニカのせいにされ、奏しているのを発見されると逮捕される始末であった。

催眠術をこの世に最初に始めたのは、モーツァルトのパトロンでもあったウィーンの医師フランツ・アントーン・メスメル(Franz Anton Mesmer)であった。現代においても、「催眠術」のことを"Mesmerize(メスメライズ)"と言い、「催眠術師」のことを"Mesmerist(メスメリスト)"と言うのは、まさに彼の名に発している。その彼は、催眠術による治療の最後にアルモニカの精神的な音色を自ら奏でて使用していたことが有名であった。たいへん名の知れた人気の彼は、盲目のピアニストマリア・テレジア・フォン・パラディス(Marie Paradies)の治療を依頼されることになったが、視力を取り戻すことに成功したにもかかわらず、彼女の精神衛生を後に害したとされ、ウィーンから追放されるという処分を受けたほどであった。この歴史的な催眠術の祖は、このアルモニカによって人生最大の転機を迎えることとなったことは有名な話である。

現代においても、当時の神経障害の要因について明確な科学的根拠が解明はされていない。よからぬ噂が楽器に対する精神的な先入観を植えつけたせいとも言われている。一般には三つの説が推測されている。一つには、ガラスとの摩擦によって引き起こされる持続的な振動のせいで、演奏後には指先に痙攣を覚えるが、それが神経を害するというものである。二つには、そこはかとない高音が聴覚から脳を共鳴させ、悪影響を与えるというというものである。三つには、柔らかい吹きガラスの類は、鉛を25~40%も含んだ鉛ガラスを用いていたため、濡らして触れる指先から鉛が浸透し、鉛中毒を起こしたせいというものである。

しかしながら、三つ目の説については特に信憑性は低い。鉛中毒は18世紀と19世紀前半において、アルモニカ奏者であろうとなかろうと、ごく一般的な社会的問題であったことは周知の事実である。治療のために医者から鉛の化合物を処方されて長期間服用してきた患者もおれば、食物や飲物の中に防腐剤や甘味料として恒常的に添加されていた酢酸鉛を人々は多く経口摂取していたし、更に錫や鉛の鍋やヤカンなどが調理に使用されていた。また、ワインをはじめとする酸性の飲物が鉛製のピューター管から注がれて飲まれていたのであった。そのため、アルモニカによって指先から鉛が体内に浸透したとしても、その量は、日常的に口から体内に吸収される量に比べ、はるかに微量とみなされている。

一つ目の説も二つ目の説も、はっきりと科学的には証明されていない。

この後、この楽器はすっかりと姿を消してしまったが、後に復興されてから現在に至るまで、多くの人々や演奏家がこの楽器を奏してきた。にもかかわらず、この楽器のせいで精神などをおかしくしたという症例が現代医学の世界に報告されたり、それを証明したという発表はいまだなされていない。現に、アルモニカ発明者本人でさえ、この楽器の無害を自ら証明するために、世評に動じず生涯演奏し続けたが、何事もなく84歳までの長寿を全うしたのであった。現代においては、その不思議な音色ゆえに、真相が不明なままの怪奇な伝説さえもこの楽器のひとつの逆説的な魅力として、世界の人々の興味を強く惹きつけている。

後に鉛中毒を警戒して、ガラス碗に直接指を触れなくても奏することができるよう、ヴァイオリンの弓でこすったり、鍵盤を押すとガラス碗にゴムなどが触れて音を鳴らす仕掛けのものも登場したが、演奏効果も芳しくなく、すでに楽器の流行熱も既に冷めてしまっており、発明者の存命中にアルモニカの魅力が再評価されて広く受け入れられるまでの復興は起こらなかった。そうしてこの楽器は、ただの置き物的な調度品として部屋に放置されることとなり、ごく限られた人々の中だけに細々とその存在が受け継がれてきた。

ちなみに、ベンジャミン・フランクリンは発明家としての信念に則り、爆発的な人気を呼んだこの楽器の特許の申請を生涯拒否し続け、発明による喜びを潔く社会に無料奉仕したのであった。

近代における復興

絶滅後の空白期間

一連の騒動をはじめとし、また1820年までに音楽の流行が変化してしまったことに起因し、この楽器は、人々の目からほぼ完全に姿を消してしまった。少なくとも公の演奏では、どこにおいても見かけることはできなかった。

音楽の嗜好は、ベートーヴェンやその後継者たちによってより壮大なものへと移り変わっていき、そしてモーツァルトの時代の比較的小さな上流階級のホールよりも、より大きなホールへと演奏の場も変わっていってしまったのであった。そのような音楽的欲求の潮流の中においては、アルモニカのようなデリケートな音は好まれず、そしてもはや聞こえさえしないものであったため、要求されなくなってしまった。チェンバロもほぼ同じ時期に見られなくなったが、その理由も、当時の流行の中にあってアルモニカの衰退と同様の理由が考えられる。

影では、チェコのPohl一族が密かにこの楽器を製作していたが、それも廃れてしまい、製作の困難なこの楽器を世界に製作するものはいなくなっていた。

楽器の復活製作

そうして衰退してしまったこのアルモニカは、熟練したガラス吹き師であり音楽家であるゲアハルト・B・フィンケンバイナー(Gerhard B. Finkenbeiner)によって1984年に復興された。30年の実験の後、マサチューセッツ州のウォルサムで生産開始され、G.Finkenbeiner社は現在も、商業的にこの楽器を製造販売している貴重なメーカーとして世界的に知られている。フィンケンバイナーの亡き後は、トーマス・ヘッション(Thomas Hession)が後継者として、家族でG.Finkenbeiner社を運営している。

ちなみに、G.Finkenbeiner社の楽器では鉛中毒を警戒して鉛やその化合物類は添加されず、高純度の無機ガラスによって製作されている。(参考:二酸化珪素・石英・ガラス)

アルモニカのひとつの欠点に音量の乏しさが認められたが、現代においては、必要に応じてマイクによる音量の増幅もなされ得るようになった。但し、クラシック音楽の一般的な演奏会などにおいては、やはりこの楽器にマイクが使われることはほとんどない。

日本における紹介

ガラスの専門家である小塚三喜夫が日本における第一人者であり、海外のアルモニカ奏者たちが情報交換している団体GMI(Glass Music International)の会員として、世界のアルモニカ奏者によく知られた存在である。また、2000年4月27日には、フィラデルフィアで開催された「グラス・ミュージック・フェスティヴァル」に招聘され、海外の舞台でこの楽器を奏した最初の日本人として、日本におけるこの楽器の歴史を道づけた功績を残した要人である。

小塚三喜夫は、日本第1号機を含む2台のアルモニカを所有しており、現在、舞台で音の聴ける楽器はその2台のみとされている。氏は2007年より、尾西秀勝と共に、日本における復興活動に献身しており、アルモニカのための貴重な演奏が広がりつつあり、モーツァルトの五重奏曲「アダージョとロンド ハ長調 KV.617」や独奏曲「アダージョ ハ長調 KV.617a」、ベートーヴェンの劇音楽「レオノーレ・プロハスカ」、サン=サーンスの室内楽曲「動物の謝肉祭」、ドニゼッティのオペラ「ランメルモールのルチア」、リヒャルト・シュトラウスのオペラ「影のない女」など、これまで日本で上演するには海外から奏者を招かなければ無理であった幻の作品群が、次々と本来の楽器によって舞台で紹介され、各界で大きく期待されている。また、尾西秀勝は作曲家であることから、この楽器を用いた不思議な編曲や企画を展開しており、まさにこの楽器の魅力が独創的な形で日本に紹介されつつあり、密かに始まりつつあるブームの火付け役となっている。

アルモニカのための音楽作品

アルモニカのために書かれた正確な最初の音楽作品は、ハッセによるカンタータであった。それはオーストリアの公爵夫人であるマリア・アマリア(Maria Amalia)の結婚式で初演された作品であり、その音色の評判は瞬く間に広まった。

当時アルモニカの第一人者は、オーストリー人の女性演奏家マリアンヌ・キルヒゲスナー(Marianne Kirchgessner)であり、彼女は盲目であった。モーツァルトは彼女と親しくしており、彼女のために「アダージョとロンド ハ長調 KV.617」の美しい五重奏曲や「アダージョ ハ長調 KV.617a」の独奏曲を作曲した。最近までこの曲は、パイプ・オルガンやピアノで代用されたレパートリーとして演奏されてきた。

ヴァクラフ・ジャン・トマチェックは「幻想曲」を彼女に献呈するつもりで作曲を進行していたが、彼女は1809年に亡くなってしまい、彼はその傑作を彼女の墓前に捧げることとなってしまった。

ドニゼッティのランメルモールのルチアにおいてもアルモニカが使用されたが、彼はその指定を後に線で消してしまい、フルートで代用されることとなってしまった。そこではルチアが“Un'armonia celeste, di', non ascolti?"(「天上の響きがお聴こえになられなくって?」)と訊くのだった。下記外部リンク先にある、NAXOSにおけるCDでは、ここの楽句が本来の指定に則り、代用されたフルートではなく、ドニゼッティが最初に想定したまま、アルモニカによって天上の響きの箇所が演奏された貴重な録音となっている。

サン=サーンスにおける動物の謝肉祭でも、このアルモニカが使用されている。第7曲「水族館」と、第14曲「終曲」においてであるが、この作品においても、本来のアルモニカを使用した演奏を耳にしたことのある人は殆どいないに等しい。これについては、グラス・ハープやパイプ・オルガンなどで代用した録音なども見られるが、最近では海外よりアルモニカによる録音も入手することができる。

チャイコフスキーにおける「くるみ割り人形」の「金平糖の精の踊り」は、当時ミュステルが発明したばかりのチェレスタの為の世界初の作品として非常に有名であるが、実はこの曲は草稿の段階ではアルモニカのために書かれていたという情報もある。しかしながら、その真偽のほどは、学会によって否定されている。

このように、多くのアルモニカ作品や、アルモニカを指定された楽句は、パイプ・オルガンやチェレスタ、フルートなどで代用されたり、時にはそのパートを無視して省略したり、ピアノで演奏できる新しいレパートリーとして楽しむという不本意な形で演奏されてきた。最近ではやっと、グラス・ハープによるアンサンブルで代用したものや、本家のアルモニカを使用した貴重な録音が、少しずつではあるものの出回り始めるようになってきた。

代表的曲目

独奏曲

- Philipp Joseph Frick: Balletto

- ヴァーツラフ・ヴィンツェンツ・マシェク : 11 Stücke und 7 Variationen (ca. 1790-1800)

- ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト:「アダージョ ハ長調」, KV 617a = 356

- ヨハン・クリスティアン・ミュラー: Anleitung zum Selbstunterricht auf der Harmonika, Leipzig 1788

- ヨハン・ゴットリーブ・ナウマン: Six Sonates pour l'harmonica qui peuvent servir aussi pour le piano forte (insgesamt 12 Sonaten), Stockholm 1950

- ヨハン・フリードリヒ・ライヒャルト: Grazioso (ca. 1786)

- Karl Lepold Röllig: Kleine Tonstücke für die Harmonika oder das Pianoforte nebst einigen Liedern für das letztere, Leipzig 1789

- Joseph Schlett: 2 Sonaten, München 1804

- Joseph Alois Schmittbaur: Cinque Préludes et un rondo pour l'armonica ou pianoforte, Wien 1803 * Johann Abraham Peter Schulz: Largo für die Harmonika, in: AmZ 1799/1800

- ヴァーツラフ・ヤン・クシティチェル・トマーシェク: Fantasie für die Harmonica am Grabe der um dieses Instrument so sehr verdienten Demoiselle Kirchgessner, in: AmZ, Beilage vom 8. März 1809

- Gerald Schönfeldinger (*1960): Abendschatten - moment musicale

室内楽曲

- Gotthelf Benjamin Flaschner: Abendlied und An ein Vergissmeinnicht für Glasharmonika, Stuttgart

- Paul Lambert Mašek: Benedictus für Glasharmonika, Stuttgart (Str. Divertissement für Glasharmonika, Hf., hr.)

- ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト:「グラス・ハーモニカのためのアダージョとロンド」, Fl., Ob., Va., Vc. (KV 617), Wien 23. Mai 1791; Fragment eines Adagio (Fantasia) C (KV Anh. 92) für dies. Besetzung, Wien 1791 (vermutl. die erste Skizze des Adagio KV 617)

- Johann Gottlieb Naumann: Duo für Glasharmonika und Laute (nach einer Arie aus Naumanns Oper Cora für Gustav III.), D-b (1779); Quartett C (Andante-Grazioso) für Glasharmonika, Fl., Va.,Vc. (1789)

- Johann Friedrich Reichardt: Rondeau b für Glasharmonika, Streichquintett

- Franz Xaver Schnyder von Wartensee: Duett für die Harmonika und das Pianoforte (Der durch Musik überwundene Wütherich - Allegro furioso - Andante) für Harmonika und Kl. oder StrQu. und Kl., Frankfurt/M. ca. 1825

- Gerald Schönfeldinger (*1960): Kompositionen für Glasharmonika und Verrophon (Wiener Glasharmonika Duo): Aglaopheme - Die Glanzstimmige, Devas Tanz, Wesenlos - Eine Klangverklärung, Amphytrion, Bärentaler Kontratänze, Ballade Notee, Ehe die Erde Töne kannte, Tor zur Seele

管弦楽曲

- ベルリオーズ:「レリオまたは生活への復帰」Op.14-2

- ハッセ:カンタータ「アルモニカ」, Sop., Ob., Hr., Str., Wien 1769

- Anton Reicha: Grand solo pour harmonica et l'orchestre, Wien 1806; Abschied der Johanna d´Arc, nach Friedrich Schiller für Glasharmonika, Sprecherin, Orch., 12. März 1806, F-Pc, 12045

- Karl Leopold Röllig: 6 Konzerte für Glasharmonika, hr., Holzbläser, Str. bzw. für Glasharmonika, Str., ca. 1790

- サン=サーンス: 「動物の謝肉祭」 (1922), 第7曲 「水族館」と 第14曲 「終曲」

歌劇・舞台音楽

- David August von Apell: Il trionfo della musica Part für Glasharmonika, Hf., St. (1808)

- ベートーヴェン:劇音楽「レオノーレ・プロハスカ」(第3曲:メロドラマ「花輪にくるまれたあなた」), WoO.96

- ブゾーニ: オペラ「ファウスト博士」

- Stepan J. Davïdov: Glasharmonika-Part in der Oper Rusalka, St. Petersburg 1803

- ドニゼッティ:「ランメルモールのルチア」

- Michail Iwanowitsch Glinka: Glasharmonika-Part in der Oper Ruslan und Ljudmila, St. Petersburg 1842

- Franz Grillparzer: Glasharmonika-Klänge (wahrscheinlich von Friedrich Ludwig Seidel) in dem Trauerspiel Die Ahnfrau, Wien 1817

- Johann Friedrich Reichardt: Der Tod des Herkules (1801) für Glasharmonika, Sprecher; Scena dell' opera Didone abbandonata für Glasharmonika, s, Fl., Ob., Fg., hr., Streichquintett (ca. 1779; UA 1784)

- Karl Leopold Röllig: Scena und Aria "Io consorte d'Augusto" für Glasharmonika, s, 2 Fl. oder 2 Ob. ' Giuseppe Sartie: Scena dell'opera Didone abbandonata, Kopenhagen 1762; "Io tradir l'idol mio" für Glasharmonika, s, Fl., Ob., hr., Str.

- Johann Abraham Peter Schulz: Glasharmonika-Zwischenspiele in Minona oder Die Angelsachsen, Tragisches Melodram in 4 Aufzügen, Hamburg 1786

- Carl David Stegmann: Silphen Gesang mit Glasharmonika, 4 Frauenst. aus der Feenoper 'Der Triumph der Liebe oder Das kühne Abentheuer, Hamburg 1796

- リヒャルト・シュトラウス:オペラ「影のない女」

現代作品

- J. Duda: Quartett für Verrophon, Fl., Va., Vc.; Duo für Verrophon und Hf. oder 2 Verrophone (1995); Konzertstück für 2 Verrophone und Orch. (1995)

- Harald Genzmer: Variationen über ein altes Volkslied für Glasharfe, Fl., Va., Vc. (1946); Adagio und Allegro Moderato (Solo; 1983)

- ハンス・ヴェルナー・ヘンツェ: Glasstimme in Voices (1973) für 2 Singst. und Instrumentalgruppe

- ノーノ: Glasklänge in Prometeo, 1984

- オルフ:オペラ・バレエ「抜け目ない男」, オペラ「暴君エディプス王」, 復活祭劇「キリスト復活の喜劇」, 舞台音楽「プロメテウス」

- Fred Schnaubelt: verschiedene Glas-Soli, Elegie und Caprice in der Mozart-Quintett-Besetzung von KV 617 (1994); Concertino für Glasinstrumente und Orch. (1960)

- Gerhard Stäbler: Bittersüß - Bagatelle für Git., Glasspiel (1994)

- Karlheinz Stockhausen: Musik für ein Glashaus (1994)

- ベルント・アロイス・ツィンマーマン: Glas-Part im Cellokonzert, 1965/66

- ヴァルター・ツィンマーマン: Erde-Wasser-Luft-Töne für Glasspiel, Pos., Kl.; Selbstvergessen, für s, Glasspiel, Fl., Git.; Glaspart in Hyperion. Eine Briefoper (1989/90).

アルモニカ奏者

歴史上の奏者

- Marianne Davies

- ベンジャミン・フランクリン

- Marianne Kirchgessner

- Franz Mesmer

- Bruno Hoffmann(ドイツ)

現存の奏者

- Thomas Bloch (フランス) website, a prominent glassharmonica player (also ondes Martenot and cristal Baschet) - facts, videos, pictures, biography, discography, contact...

- Alisa Nakashian-Holsberg(アメリカ)

- Carolinn Skyler(アメリカ)

- Cecilia Gniewek Brauer(アメリカ)

- 香川千穂(オーストラリア)

- Christa Schönfeldinger(オーストリー)

- Dean Shostak(アメリカ)

- Dennis James(アメリカ)

- Gloria Parker(アメリカ)

- 尾西秀勝(日本)

- Jean-Claude Chapuis(フランス)

- Lynn Drye(アメリカ)

- Martin Hilmer(ドイツ)

- Mayling Garcia(アメリカ)

- 小塚三喜夫(日本)

- Philipp Marguerre(ドイツ)

- Sascha Reckert(ドイツ)

- Vera Meyer(アメリカ)

- William Zeitler(アメリカ)

脚注

- ^ グラス・ハープにおいてはガラス製の部分を “glass”と称し、アルモニカにおいてはガラス製の部分を “bowl” ・“glass bowl” と称している。“bowl” は日本語において “ball” と混同しやすいため、後者を「ボール」、前者を「ボウル」と表記して区別する傾向もあるようであるが、混乱を避けるため、本項においては「ボウル」・「ボール」の両表記を避け、“bowl” を意味するなら「碗」、“glass bowl”なら「ガラス碗」と表記することとする。

- ^ “glass” は日本語において2種の単語の形で意味が使い分けられている。すなわち「ガラス」というと素材としての物質名を意味し、「グラス」というと足付酒杯などのガラス食器を意味する。しかし、この「ガラス」と「グラス」という単語は、元は同じ英単語 “glass” であるところから、意図的に厳密な使い分けをしたとしても読者に混乱を招きかねないため、本項では明らかに誤解の起きないであろう2単語、すなわち、前者を「ガラス」、後者は「ゴブレット」とすることで意味分けすることとし、「グラス」という語は特別な必要性のある場合以外はあえて使用を避ける方針とする。

関連項目

外部リンク

- Thomas Bloch - glassharmonica player

- Thomas Bloch - youtube videos

- アルモニカの購入できるG.Finkenbeiner社のHP

- G.Finkenbeiner社で最大の56音を有するアルモニカ

- モーツァルトのアダージョハ長調のライヴ映像

- MP3によるサンプル演奏集

- Thomas Bloch on NAXOSにおける貴重なアルモニカのCD(日本で入手可能)

- グラス・ハープやアルモニカについての記述がある演奏家“William Zeitler”氏のページ

- “William Zeitler”氏の演奏が聴けるページ(ジャケットをクリックした後に上部のSAMPLEをクリック)