看護専門学校

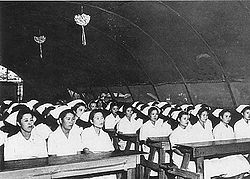

看護専門学校(かんごせんもんがっこう、nursing school)、および看護師養成所は、看護師を養成するための看護教育を行う日本の学校である。

一般的には全日制で修業年限が3年であることが多いが、准看護師資格を有する者が、看護師になるために学ぶ修業年限が2年のコースも存在する。専門教育の中では、看護に関する講義だけでなく、医療処置や看護技術に関する実技演習や、病院実習などが多いことも特徴である。

卒業と共に看護師国家試験の受験資格が得られ、試験に合格することで看護師になることができる。

概要

学校の法的な位置づけは、専修学校(昭和50年、1975年- )の中の専門学校扱いがほとんどで、一部各種学校になっているものもある。

かつては働きながら学ぶというケースも少なくなく、夜間制や昼間の定時制もあったが、今ではほとんどが姿を消している一方で、大学を卒業した社会人が看護師となるべく入学してくる割合が増加しており、リカレント教育としての役割も期待され始めている。

日本における看護師学校養成所には、他に4年課程の看護大学、もしくは3年課程の看護短期大学があり、近年、看護大学の卒業生の割合が増えてきているものの、今のところ最も多くの看護師を養成している。英語でnursing schoolと表記した場合は、大学の看護学部を指すことが一般的で、そちらは日本語では「看護大学」として区別している。

3年課程のコースでは、看護大学と異なり、看護師の受験資格が取得できるだけで、保健師や助産師については、別途、保健師・助産師養成所に進学しなくてはいけない。ただし、近年「保健師統合カリキュラム」を導入し、保健師の受験資格も同時に取得できる4年制の学校が設立されており、2006年6月現在で日本国内に10校存在する。

また看護専門学校の卒業生等に対して、3年次への編入学の道を用意している看護大学もあり、そこで保健師や助産師の教育を受ける者もいる。

設置主体による学校の種類

看護専門学校の設置主体には以下のようなものがあり、それぞれに特徴がある。

- 医療法人や社会福祉法人など各種法人・団体が設置運営する学校。市中の病院(医療法人)や医師会が設置している学校も多いが、公的な団体が設置するものとして日本赤十字社や済生会が設置したものや、農協の関連団体である厚生農業協同組合連合会が設置したもの、労働者健康福祉機構による「労災看護専門学校」などがある。

- 地方公共団体が設置運営する学校。都道府県や市町村が公立病院に付属する形で設置する場合と、独立した看護学校として設置している場合があるが、後者の場合でも同一地域の公立病院において実習を行うなど協力関係を結んでいる。

- 国(厚生労働省)が所管する独立行政法人、国立病院機構が設置する学校。1999年から始まった国立病院、国立療養所などの統廃合により、附属の看護学校も予算削減の対象となって消えていくケースもある。2004年4月独立行政法人国立病院機構の発足までに附属の看護学校、准看護学校およびリハビリテーション学院など全国50余校が順次閉校となった。

- 国立、公立、私立大学が設置する学校。これらの大学では医学部附属看護学校などとして設置されている。1990年代後半から看護学科などが設置され大学での看護教育が行われるようになり、例えば国立大学では東京大学医学部附属看護学校が2002年に閉校となるなど専門学校が姿を消す流れが見られる一方で、私立大学では、大学の定員だけでは附属病院の看護師の需要を満たせないと考えられる場合、特に北里大学(社団法人、北里研究所による設置で北里看護専門学校)や日本医科大学、東京女子医科大学、東京慈恵会医科大学のように複数の地域で病院を有する場合などに大学教育とは別に看護学校が設置されている場合もみられる。

准看護学校からの進学者

准看護師の養成学校あるいは、高等学校の衛生看護科から進学を希望する者のための進学コースと称された2年課程の教育を行っていた看護専門学校も多数存在したが、准看護師の廃止の流れを受け、准看護師の養成校も減少していることから、現在は、こうした2年課程の看護師養成所は250校程度(通信制の学校がその他に20校程度)まで減少している。

関連項目