「脂肪肝」の版間の差分

脚注リンク |

|||

| 31行目: | 31行目: | ||

== 病態 == |

== 病態 == |

||

[[砂糖]]を過剰に摂取すると、脂肪肝が生じる。砂糖が分解してできる[[果糖]]は、量に依存する肝毒性を示す。果糖は、肝臓でのみ代謝される。果糖は、肝臓や骨格筋に[[インスリン抵抗性]]を引き起こす。インスリン抵抗性が生じると、膵臓からの[[インスリン]]分泌が促される。過剰なインスリンによる[[高インスリン血症]]は、各種の臓器障害をもたらす。例えば、[[脂質異常症]]や肝臓の炎症をもたらす<ref name="Taubes">[http://www.nytimes.com/2011/04/17/magazine/mag-17Sugar-t.html?pagewanted=all&_r=0 Is Sugar Toxic?] The New York Times、2011年4月13日</ref><ref>[http://podcast.uctv.tv/webdocuments/Fructose-Epidemic.pdf The Fructose Epidemic] Robert H. Lustig</ref>。 |

[[砂糖]]を過剰に摂取すると、脂肪肝が生じる。砂糖が分解してできる[[果糖]]は、量に依存する肝毒性を示す。果糖は、肝臓でのみ代謝される。この理由として、果糖はグルコースに比べ開環率が高く(約10倍も[[糖化反応]]に使われやすいため<ref name=mc>{{cite journal |doi=10.1021/bi00406a016 |author=McPherson JD, Shilton BH, Walton DJ |title=Role of fructose in glycation and cross-linking of proteins |journal=Biochemistry |volume=27 |issue=6 |pages=1901–7 |year=1988 |month=March |pmid=3132203}}</ref>)、生体への毒性はグルコースよりも遥かに高い。この毒性を早く消す目的で、[[肝臓]]はグルコースよりも果糖を優先的に処理する<ref>山内俊一、[http://doi.org/10.6032/gnam.34.219 糖質ー特にフルクトースに関してー]、痛風と核酸代謝 Vol.34 (2010) No.2 p.219-, {{DOI|10.6032/gnam.34.219}}</ref>。果糖は、肝臓や骨格筋に[[インスリン抵抗性]]を引き起こす。インスリン抵抗性が生じると、膵臓からの[[インスリン]]分泌が促される。過剰なインスリンによる[[高インスリン血症]]は、各種の臓器障害をもたらす。例えば、[[脂質異常症]]や肝臓の炎症をもたらす<ref name="Taubes">[http://www.nytimes.com/2011/04/17/magazine/mag-17Sugar-t.html?pagewanted=all&_r=0 Is Sugar Toxic?] The New York Times、2011年4月13日</ref><ref>[http://podcast.uctv.tv/webdocuments/Fructose-Epidemic.pdf The Fructose Epidemic] Robert H. Lustig</ref>。 |

||

脂肪肝においては、血清[[フェリチン]]の増加がしばしばみられ、脂肪肝のなかでも非アルコール性脂肪性肝炎 (NASH) を含んだ非アルコール性脂肪性肝疾患では、肝組織内の[[鉄過剰症|鉄の過剰]]が肝障害の増悪因子と考えられている<ref>船津和夫、山下毅、本間優 ほか、[http://doi.org/10.11320/ningendock2005.20.32 脂肪肝における血中ヘモグロビン値の検討]、人間ドック (Ningen Dock) Vol.20 (2005) No.1 p.32-37, {{DOI|10.11320/ningendock2005.20.32}}</ref>。 |

脂肪肝においては、血清[[フェリチン]]の増加がしばしばみられ、脂肪肝のなかでも非アルコール性脂肪性肝炎 (NASH) を含んだ非アルコール性脂肪性肝疾患では、肝組織内の[[鉄過剰症|鉄の過剰]]が肝障害の増悪因子と考えられている<ref>船津和夫、山下毅、本間優 ほか、[http://doi.org/10.11320/ningendock2005.20.32 脂肪肝における血中ヘモグロビン値の検討]、人間ドック (Ningen Dock) Vol.20 (2005) No.1 p.32-37, {{DOI|10.11320/ningendock2005.20.32}}</ref>。 |

||

2016年8月28日 (日) 14:08時点における版

脂肪肝(しぼうかん、英語:fatty liver)とは、肝臓に中性脂肪が蓄積した状態を指す。

ガチョウや鴨の肝臓を強制肥育によって肥大化させた高級食材「フォアグラ」や、稀にニワトリの雌鶏に見られる「白肝」も実は脂肪肝である。

臨床像

要因として以下がある。

- 単純性脂肪肝

- アルコール性脂肪肝

- アルコール性肝疾患によるもの

- 非アルコール性脂肪肝(NAFLD:Non-Alcoholic Fatty Liver Disease)

- 非アルコール性脂肪性肝炎(NASH:Non-Alcoholic SteatoHepatitis)によるもの

- 妊娠に伴うもの

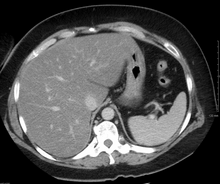

画像検査

病理検査

肝生検にての病理組織所見は決定される。基本的には肝細胞の脂肪変性が認められる。

- アルコール性脂肪肝

- 非アルコール性脂肪肝

病態

砂糖を過剰に摂取すると、脂肪肝が生じる。砂糖が分解してできる果糖は、量に依存する肝毒性を示す。果糖は、肝臓でのみ代謝される。この理由として、果糖はグルコースに比べ開環率が高く(約10倍も糖化反応に使われやすいため[1])、生体への毒性はグルコースよりも遥かに高い。この毒性を早く消す目的で、肝臓はグルコースよりも果糖を優先的に処理する[2]。果糖は、肝臓や骨格筋にインスリン抵抗性を引き起こす。インスリン抵抗性が生じると、膵臓からのインスリン分泌が促される。過剰なインスリンによる高インスリン血症は、各種の臓器障害をもたらす。例えば、脂質異常症や肝臓の炎症をもたらす[3][4]。

脂肪肝においては、血清フェリチンの増加がしばしばみられ、脂肪肝のなかでも非アルコール性脂肪性肝炎 (NASH) を含んだ非アルコール性脂肪性肝疾患では、肝組織内の鉄の過剰が肝障害の増悪因子と考えられている[5]。

治療

- アルコール性肝障害によるものであれば基本的に禁酒、6週間以内に症状は改善する。

- 非アルコール性脂肪性肝炎であればダイエット等の食生活改善が基本。

コロラド州立大学教授の Michael Pagliassotti が、実験動物を、摂取エネルギー量の20%分を砂糖で飼育したところ、その実験動物には、数ヶ月後には脂肪肝が生じて、インスリン抵抗性が生じた。砂糖をやめたところ、脂肪肝は速やかに消失し、インスリン抵抗性も消失した[3]。

抗脂肪肝ビタミン

糖アルコールの一種であるイノシトールは、抗脂肪肝ビタミンとも呼ばれ、肝臓における中性脂肪の合成を抑える働きがある。

出典

- 脂肪肝 メルクマニュアル オンライン版

脚注

- ^ McPherson JD, Shilton BH, Walton DJ (March 1988). “Role of fructose in glycation and cross-linking of proteins”. Biochemistry 27 (6): 1901–7. doi:10.1021/bi00406a016. PMID 3132203.

- ^ 山内俊一、糖質ー特にフルクトースに関してー、痛風と核酸代謝 Vol.34 (2010) No.2 p.219-, doi:10.6032/gnam.34.219

- ^ a b Is Sugar Toxic? The New York Times、2011年4月13日

- ^ The Fructose Epidemic Robert H. Lustig

- ^ 船津和夫、山下毅、本間優 ほか、脂肪肝における血中ヘモグロビン値の検討、人間ドック (Ningen Dock) Vol.20 (2005) No.1 p.32-37, doi:10.11320/ningendock2005.20.32