塩田城

表示

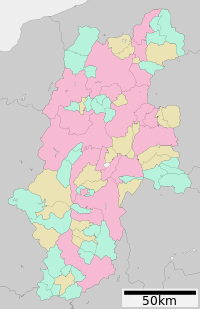

(長野県) | |

|---|---|

| 城郭構造 | 山城 |

| 築城主 | 北条義政 |

| 築城年 | 建治3年(1277年) |

| 主な城主 | 塩田北条氏、村上氏、飯富虎昌、真田氏 |

| 廃城年 | 天正11年(1583年) |

| 遺構 | 曲輪、土塁、石垣等 |

| 指定文化財 | 県指定史跡[1] |

| 再建造物 | なし |

| 位置 | 北緯36度20分22.9秒 東経138度11分45.8秒 / 北緯36.339694度 東経138.196056度座標: 北緯36度20分22.9秒 東経138度11分45.8秒 / 北緯36.339694度 東経138.196056度 |

| 地図 | |

塩田城(しおだじょう)は、信濃国小県郡、現在の長野県上田市前山にあった日本の城。長野県指定史跡[1]。

概要

[編集]建治3年(1277年)に鎌倉幕府の要職である連署を務めた北条義政が信濃国塩田荘に館を構えたことに始まる。

鎌倉時代

[編集]北条国時、北条俊時と3代に渡って塩田北条氏の居城となる。元弘3年(1333年)に鎌倉が新田義貞を中心とする反幕府勢に攻められた際は、塩田北条氏も鎌倉に上り、幕府方として戦うが敗れ、一族とともに滅亡した。

室町時代

[編集]戦国時代

[編集]戦国期になると武田信玄の侵攻により城は武田氏の手に落ちるが、上杉謙信の助力を得た村上義清がこれを奪還し居城とする。しかし、数ヵ月後には武田氏に包囲され落城。再び武田氏の勢力下となり、飯富虎昌が城将となった。

天文22年(1553年)に行われた第一次川中島の戦いの際には武田勢の本陣となった。

以降、武田信玄と上杉謙信の川中島合戦において、武田氏方の重要な出動拠点となった。

武田氏滅亡後、この地域は真田氏の支配となるが、天正11年(1583年)、上田城の完成により廃城となったと伝えられている。

構造

[編集]弘法山全体を城郭とした山城であり、中世城郭としては長野県で最大級と言われている。鬼門方向には前山寺がある。

遺構

[編集]1970年(昭和45年)4月13日に長野県の史跡に指定された[2]。

塩田城主要部への入り口に「塩田城跡」の石碑がある。曲輪や土塁、石垣等が残っている。1967年(昭和42年)から1977年(昭和52年)にかけて、数回にわたる発掘調査が行われ、礎石をもつ建物跡や空堀、敷石、井戸などの遺構や多くの遺物が出土した[3]。出土品は城跡近くの観光施設「塩田の館」に展示されている。ここには塩田城の復元想像図も展示されている。