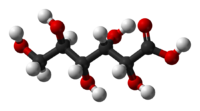

グルコン酸

| グルコン酸 | |

|---|---|

| |

| |

(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-ペンタヒドロキシヘキサン酸 | |

| 識別情報 | |

| CAS登録番号 | 526-95-4 |

| E番号 | E574 (pH調整剤、固化防止剤) |

| |

| 特性 | |

| 化学式 | C6H12O7 |

| モル質量 | 196 g/mol |

| 外観 | 無色の結晶 |

| 融点 |

131 °C |

| 水への溶解度 | 易溶 |

| 酸解離定数 pKa | 3.86 |

| 危険性 | |

| 主な危険性 | 腐食性(C) |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

グルコン酸(グルコンさん、gluconic acid)はグルコースの1位の炭素を酸化することによって生成するカルボン酸で、化学式 C6H12O7 で表される。光学活性化合物であり、天然には D体が存在、そのIUPAC名は (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-ペンタヒドロキシヘキサン酸と表される。水に溶かすとグルコン酸イオン C6H11O7− となる。アルドン酸の一種。

構造と性質

6個の炭素鎖からなり、末端にカルボキシル基を、また2番目から6番目の炭素原子に1個ずつ計5個のヒドロキシ基を持つ。カルボキシル基はプロトン H+ を失うことによってアニオンになる性質を持つ。

酸性の溶液に溶かしたり、溶液から遊離の酸の単離を試みたりすると、容易に脱水して環状エステルであるグルコノデルタラクトン(D-(+)-グルコン酸-δ-ラクトン)へと変化する。水溶液中ではこの化合物との平衡混合物として存在するため、塩の形でしか不純物を含まないものは得られない。

グルコン酸は強力なキレート剤であり、特にアルカリ性の溶液中でよく作用する。カルシウム、鉄、アルミニウム、銅やその他の重金属イオンにキレート配位する。

存在と製法

天然には蜂蜜やワイン、果物の中に少量存在する。紅茶きのこや清涼飲料水のビオナーデなど、発酵食品にも含まれる。

化学的には D-グルコースを臭素水やヨウ素のアルカリ溶液で穏やかに酸化することによって得られる。生化学的には、Aspergillus Niger による D-グルコースの微生物酸化で生成する。グルコースを酸化する酵素はグルコースオキシダーゼと呼ばれる。1929年、ホラース・ヘリック (Horace Terhune Herrick) により、発酵による製造法が開発された[1]。

用途

金属塩の沈殿の除去や、金属を洗浄する際に弱い酸として使われるほか、以下のような用途がある。

食品

グルコン酸およびその塩はpH調整剤として用いられる (E574[2])。カルシウム塩は安定剤 (E578) として、カルシウムの乳酸との複塩(乳酸グルコン酸カルシウム)はカルシウム剤として使われる。グルコン酸鉄はオリーブの黒味を出すのに利用される (E579)。グルコノデルタラクトンも食品添加物として使われる (E575)。

医療

鉄の欠乏症に対する薬として利用される。グルコン酸亜鉛など他の金属イオンの塩も同様であるが、グルコン酸塩は体に吸収されやすい性質を持つ。また、取り込まれたグルコン酸イオンは体内の金属イオンを効果的に吸収されやすくする。この作用は皮膚からの吸収の場合でも同様であるため、フッ化水素で薬傷を受けた際にはグルコン酸カルシウムの軟膏が有効である[3][4]。グルコン酸塩として取り込まれたカルシウムイオンは、溶解性のフッ化物イオンと結合して不溶性のフッ化カルシウムを形成し、これを無毒化する。また、キニーネとの塩は筋肉注射の形でマラリア治療薬として使われ、亜鉛塩は雄イヌの去勢に使われる[5]。

参考文献

- ^ “All Chemistry”. タイム. (1929年5月13日) 2010年7月12日閲覧。

- ^ Current EU approved additives and their E Numbers - イギリス食品安全管理局

- ^ el Saadi, M.S.; Hall, A. H.; Hall, P. K.; Riggs, B. S.; Augenstein, W. L.; Rumack, B. H. (1989). “Hydrofluoric acid dermal exposure”. Vet. Hum. Toxicol. 31 (3): 243–247. PMID 2741315.

- ^ Roblin, I.; Urban, M.; Flicoteau, D.; Martin, C.; Pradeau, D. (2006). “Topical treatment of experimental hydrofluoric acid skin burns by 2.5% calcium gluconate”. J. Burn. Care. Res. 27 (6): 889–894. doi:10.1097/01.BCR.0000245767.54278.09. PMID 17091088.

- ^ Levy, J. K.; Crawford, P. C.; Appel, L. D.; Clifford, E. L. (2008). "Comparison of intratesticular injection of zinc gluconate versus surgical castration to sterilize male dogs". Am. J. Vet. Res. 69 (1): 140-143. doi:10.2460/ajvr.69.1.140.