「JISキーボード」の版間の差分

Darklanlan (会話 | 投稿記録) |

Darklanlan (会話 | 投稿記録) →歴史: カナ文字キー配列の変遷について追記 |

||

| 1行目: | 1行目: | ||

'''JISキーボード'''(じすきーぼーど、JIS配列キーボード)とは、[[日本工業規格]] (JIS) が制定している標準規格『'''JIS X 6002 情報処理系けん盤配列'''』に準拠するキー配列をもつコンピュータ用[[キーボード (コンピュータ)|キーボード]]である。 |

'''JISキーボード'''(じすきーぼーど、JIS配列キーボード)とは、[[日本工業規格]] (JIS) が制定している標準規格『'''JIS X 6002 情報処理系けん盤配列'''』に準拠する[[キー配列]]をもつコンピュータ用[[キーボード (コンピュータ)|キーボード]]である。 |

||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

日本工業規格が制定している |

日本工業規格が制定している『JIS X 6002-1980(旧JIS C 6233-1980)情報処理系けん盤配列 ({{En|1=Keyboard layout for information processing using the JIS 7 bit coded character set}}) 』は[[JIS X 0201]]で規定される7ビット符号を用いるシステムを想定したものであるため、[[漢字]]の入力は考慮されていない。また、コンピュータ各機種の機能に合わせて[[制御文字]]キーや[[ファンクションキー|機能キー]]などを追加・変更する場合が多いため、一般的には[[アルファベット]]、[[仮名 (文字)|かな]]、[[記号]]等の文字キーの配列が規格に準拠していれば'''JISキーボード'''と呼ばれる。[[PC/AT互換機]]で主流のOADG 109キーボード(日本語109キーボードとも言う)、[[Macintosh]]の大半の日本語キーボードや、過去の[[PC-9800シリーズ]]、[[マルチステーション5550]]、[[FMRシリーズ]]などはJISキーボードである。 |

||

英語キーボードで主流の[[ASCII]]キーボードとは、[[アルファベット]]の配列は同じであるが、特殊記号などの配列が異なる。米国での主流は[[キー配列#101キーボード|101キーボード]]である。なお[[J-3100シリーズ|J-3100]]([[ダイナブック (東芝)|ダイナブック]])や[[AX]]は、ASCII配列をベースに日本語化していた。 |

英語キーボードで主流の[[ASCII]]キーボードとは、[[アルファベット]]の配列は同じであるが、特殊記号などの配列が異なる。米国での主流は[[キー配列#101キーボード|101キーボード]]である。なお[[J-3100シリーズ|J-3100]]([[ダイナブック (東芝)|ダイナブック]])や[[AX]]は、ASCII配列をベースに日本語化していた。 |

||

| 11行目: | 11行目: | ||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

=== カナ文字キー配列の変遷 === |

|||

1964年に一般事務・会計事務用のカナタイプライターのキー配列を定める『[[JIS B 9509]]-1964 カナ・ローマ字タイプライタのケン盤配列』が制定された。このキー配列は[[日本生産性本部]]が組織した標準化団体で決定されたもので、1922年に[[山下芳太郎]]が米国のメーカーに発注したカナ文字タイプライターを起源とするものであった。JIS B 9509では2種類のキー配列が制定され、『配列2』のキー配列は以下のようになっていた。<ref name=":0">{{Cite journal|和書|author=安岡 孝一|year=2003|title=キー配列の規格制定史日本編 : JISキー配列の制定に至るまで|url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/isciesci/47/12/47_KJ00001013425/_article/-char/ja/|journal=システム/制御/情報|volume=47|issue=12|page=|pages=7-12|publisher=システム制御情報学会}}</ref> |

|||

[[ファイル:JIS B 9509 1964 keyboard layout 2.svg|フレームなし|460x460ピクセル]] |

|||

1965年に[[日本アイ・ビー・エム]]が発表した『[[キーパンチ|IBM 029]]型カタカナ穿孔機』では、同年に発表した文字コード EBCDIK([[EBCDIC]]にカタカナを追加) に対応するため、JIS B 9509の2段シフト43キーを3段シフト47キーに改めた。この時、シフト側に入っていたカタカナ(ヌ、ム、ロ)と[[半濁点]]は別のキーに移された。1970年に[[日本電信電話公社]](電電公社)が加入データ通信サービスを開始するに当たって策定した『データ通信標準キー配列』では、英数記号キー配列は[[テレタイプ (企業)|テレタイプ]] [[ASR-33]]をベースに、カナキー配列はIBM 029型カタカナ穿孔機をベースに少しの変更が加えられた。<ref name=":0" /> |

|||

=== JISキーボードの策定 === |

=== JISキーボードの策定 === |

||

1972年の第1次規格で策定されたキー配列は以下のようになっていた。 |

1972年、電電公社のデータ通信標準キー配列をベースにコンピュータ用キー配列の標準規格 JIS C 6233 が制定された<ref name=":0" />。第1次規格で策定されたキー配列は以下のようになっていた。 |

||

[[ファイル:JIS C 6233 1972 keyboard layout.svg|フレームなし|520x520px]] |

[[ファイル:JIS C 6233 1972 keyboard layout.svg|フレームなし|520x520px]] |

||

このうち英数字と記号の配列は、[[国際標準化機構]] (ISO) が当時策定中にあった[[ISO/IEC 646|ISO 646]]に対応するキー配列の標準規格 [[ISO 2530]] のドラフトと整合性が図られた。この配列はASR-33などで使われていた[[ロジカル・ビット・ペアリング]] ([[:en:Bit-paired keyboard]]) の[[QWERTY配列]]をベースにしていたが、[[IBM]]が使用していた別のキー配列が[[IBM Selectric typewriter|セレクトリック・タイプライター]]や[[IBM PC]]の成功を受けて米国で広まり、1980年代以降は米国英語キー配列のデファクトスタンダードと記号キーに若干の差異が生じることになった。<ref>{{Cite book|和書|author=安岡孝一、安岡素子|title=キーボード配列 QWERTYの謎|date=|year=2008|accessdate=|publisher=[[NTT出版]]|isbn=978-4-7571-4176-6|pages=178-185|author2=|author3=|author4=|author5=|author6=|author7=|author8=|author9=}}</ref> |

|||

1980年の改正では電気式の[[シフトキー]]ロックに対応したキー配列が追加された。また、シフトキーと復改キーの幅が広く取れる配置になった。CAN(取り消し)キーや上段の制御文字キーは再配置や削除、別のキーとの入れ替えを自由とした。<ref>{{Cite book|和書|author=|title=JISハンドブック 情報処理 1982|date=|year=1982|accessdate=|publisher=日本規格協会|pages=528-534|chapter=情報処理系けん盤配列 C 6233-1980|author2=|author3=|author4=|author5=|author6=|author7=|author8=|author9=}}</ref> |

1980年の改正では電気式の[[シフトキー]]ロックに対応したキー配列が追加された。また、シフトキーと復改キーの幅が広く取れる配置になった。CAN(取り消し)キーや上段の制御文字キーは再配置や削除、別のキーとの入れ替えを自由とした。<ref>{{Cite book|和書|author=|title=JISハンドブック 情報処理 1982|date=|year=1982|accessdate=|publisher=日本規格協会|pages=528-534|chapter=情報処理系けん盤配列 C 6233-1980|author2=|author3=|author4=|author5=|author6=|author7=|author8=|author9=}}</ref> |

||

| 28行目: | 35行目: | ||

=== PC/AT互換機の普及とOADG標準 === |

=== PC/AT互換機の普及とOADG標準 === |

||

1980年代には多種多様な機種に合わせて多くのJISキーボード準拠キー配列が存在したが、1990年代以降[[PC/AT互換機]]への統一が進むと、[[PCオープン・アーキテクチャー推進協議会|OADG]]が標準化したOADG 109Aキーボードが主流になった。これは1991年に[[日本IBM]]がOADG |

1980年代には多種多様な機種に合わせて多くのJISキーボード準拠キー配列が存在したが、1990年代以降[[PC/AT互換機]]への統一が進むと、[[PCオープン・アーキテクチャー推進協議会|OADG]]が標準化したOADG 109Aキーボードが主流になった。これは1991年に[[日本IBM]]がOADG標準キーボードとして発表した5576-A01型鍵盤<ref>{{Cite web|url=http://www-06.ibm.com/jp/press/pdf/archive_1991.pdf|title=1991年5月7日 20万円を切った低価格DOS/V専用パソコン登場 : 1991年のプレスリリース一覧|accessdate=2018-06-01|format=PDF|publisher=IBM}}</ref>に[[Windowsキー]]を追加したものとなっている。5576-A01型鍵盤は1987年に同社が発売した[[PS/55]]用キーボードの5576-002型鍵盤がベースとなっており、これは[[マルチステーション5550]]用JISキーボードと[[Systems Application Architecture|システムアプリケーション体系]]で規定されたキー配列(PC/ATの[[キー配列#101キーボード|101キーボード]]相当)との互換性を合わせ持つものであった<ref>{{Cite book|和書|author=|title=日本語 DOS バージョン K3.3 をお使いになる前に|date=|year=1988|accessdate=|publisher=日本アイ・ビー・エム|page=参-19|author2=|author3=|author4=|author5=|author6=|author7=|author8=|author9=|id=SC18-2194-1}}</ref>。 |

||

以下は5576-002型鍵盤の配列である。 |

以下は5576-002型鍵盤の配列である。 |

||

2018年6月1日 (金) 09:36時点における版

JISキーボード(じすきーぼーど、JIS配列キーボード)とは、日本工業規格 (JIS) が制定している標準規格『JIS X 6002 情報処理系けん盤配列』に準拠するキー配列をもつコンピュータ用キーボードである。

概要

日本工業規格が制定している『JIS X 6002-1980(旧JIS C 6233-1980)情報処理系けん盤配列 (Keyboard layout for information processing using the JIS 7 bit coded character set) 』はJIS X 0201で規定される7ビット符号を用いるシステムを想定したものであるため、漢字の入力は考慮されていない。また、コンピュータ各機種の機能に合わせて制御文字キーや機能キーなどを追加・変更する場合が多いため、一般的にはアルファベット、かな、記号等の文字キーの配列が規格に準拠していればJISキーボードと呼ばれる。PC/AT互換機で主流のOADG 109キーボード(日本語109キーボードとも言う)、Macintoshの大半の日本語キーボードや、過去のPC-9800シリーズ、マルチステーション5550、FMRシリーズなどはJISキーボードである。

英語キーボードで主流のASCIIキーボードとは、アルファベットの配列は同じであるが、特殊記号などの配列が異なる。米国での主流は101キーボードである。なおJ-3100(ダイナブック)やAXは、ASCII配列をベースに日本語化していた。

JIS X 6004-1986では かな配列が改良された新JISキーボードが規格化されたが、普及しなかったため1999年に廃止された。

なお、JISキーボード上のかな鍵盤部分についてはかな入力を参照のこと。

歴史

カナ文字キー配列の変遷

1964年に一般事務・会計事務用のカナタイプライターのキー配列を定める『JIS B 9509-1964 カナ・ローマ字タイプライタのケン盤配列』が制定された。このキー配列は日本生産性本部が組織した標準化団体で決定されたもので、1922年に山下芳太郎が米国のメーカーに発注したカナ文字タイプライターを起源とするものであった。JIS B 9509では2種類のキー配列が制定され、『配列2』のキー配列は以下のようになっていた。[1]

1965年に日本アイ・ビー・エムが発表した『IBM 029型カタカナ穿孔機』では、同年に発表した文字コード EBCDIK(EBCDICにカタカナを追加) に対応するため、JIS B 9509の2段シフト43キーを3段シフト47キーに改めた。この時、シフト側に入っていたカタカナ(ヌ、ム、ロ)と半濁点は別のキーに移された。1970年に日本電信電話公社(電電公社)が加入データ通信サービスを開始するに当たって策定した『データ通信標準キー配列』では、英数記号キー配列はテレタイプ ASR-33をベースに、カナキー配列はIBM 029型カタカナ穿孔機をベースに少しの変更が加えられた。[1]

JISキーボードの策定

1972年、電電公社のデータ通信標準キー配列をベースにコンピュータ用キー配列の標準規格 JIS C 6233 が制定された[1]。第1次規格で策定されたキー配列は以下のようになっていた。

このうち英数字と記号の配列は、国際標準化機構 (ISO) が当時策定中にあったISO 646に対応するキー配列の標準規格 ISO 2530 のドラフトと整合性が図られた。この配列はASR-33などで使われていたロジカル・ビット・ペアリング (en:Bit-paired keyboard) のQWERTY配列をベースにしていたが、IBMが使用していた別のキー配列がセレクトリック・タイプライターやIBM PCの成功を受けて米国で広まり、1980年代以降は米国英語キー配列のデファクトスタンダードと記号キーに若干の差異が生じることになった。[2]

1980年の改正では電気式のシフトキーロックに対応したキー配列が追加された。また、シフトキーと復改キーの幅が広く取れる配置になった。CAN(取り消し)キーや上段の制御文字キーは再配置や削除、別のキーとの入れ替えを自由とした。[3]

カナ文字キー配列の問題と新JISキーボード

JISキーボードのカナ文字キー配列は、1922年に山下芳太郎が米国のメーカーに発注したカナ文字タイプライターを起源とするものであった。これは効率より覚えやすさを重視した変形50音配列となっており、またキー列を4段使うためタッチ・タイピングの高速化を妨げている問題があった。そのため、キー列を3段としてカナの並びも最適化した新しいキー配列が JIS X 6004-1986(旧JIS C 6236-1986) 仮名漢字変換形日本文入力装置用けん盤配列 として標準化された。しかし、パソコンユーザーの初心者など入力効率を重視しない者からは覚えにくい新配列は嫌われたため、普及は進まなかった。[4]

PC/AT互換機の普及とOADG標準

1980年代には多種多様な機種に合わせて多くのJISキーボード準拠キー配列が存在したが、1990年代以降PC/AT互換機への統一が進むと、OADGが標準化したOADG 109Aキーボードが主流になった。これは1991年に日本IBMがOADG標準キーボードとして発表した5576-A01型鍵盤[5]にWindowsキーを追加したものとなっている。5576-A01型鍵盤は1987年に同社が発売したPS/55用キーボードの5576-002型鍵盤がベースとなっており、これはマルチステーション5550用JISキーボードとシステムアプリケーション体系で規定されたキー配列(PC/ATの101キーボード相当)との互換性を合わせ持つものであった[6]。

以下は5576-002型鍵盤の配列である。

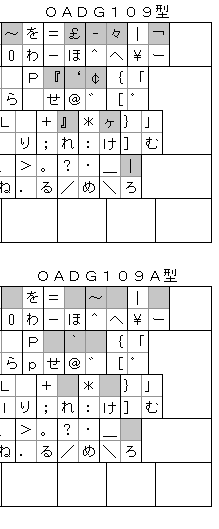

以下はOADG 109キーボードの配列である。

日本語109キーボードには当初の配列(OADG 109型)と、Windowsでの利用にあわせて刻印を変えたキーボード(OADG 109A型)の2種類があり、~(チルダ、波ダッシュ)の刻印位置などが若干異なる。以下はその比較である。

脚注

- ^ a b c 安岡 孝一「キー配列の規格制定史日本編 : JISキー配列の制定に至るまで」『システム/制御/情報』第47巻第12号、システム制御情報学会、2003年、7-12頁。

- ^ 安岡孝一、安岡素子『キーボード配列 QWERTYの謎』NTT出版、2008年、178-185頁。ISBN 978-4-7571-4176-6。

- ^ 「情報処理系けん盤配列 C 6233-1980」『JISハンドブック 情報処理 1982』日本規格協会、1982年、528-534頁。

- ^ 森田正典「第2章 : キーボードの現状と問題点」『改訂版 これが日本語に最適なキーボードだ』日本経済新聞社、1994年、15-21頁。

- ^ “1991年5月7日 20万円を切った低価格DOS/V専用パソコン登場 : 1991年のプレスリリース一覧” (PDF). IBM. 2018年6月1日閲覧。

- ^ 『日本語 DOS バージョン K3.3 をお使いになる前に』日本アイ・ビー・エム、1988年、参-19頁。SC18-2194-1。