ヘンリー・ガーネット

Henry Garnet | |

|---|---|

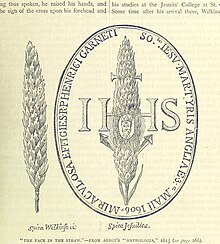

ガーネットの肖像画。彼が指を差しているのは、血の跡が彼の姿になっていたという処刑場に残っていた藁。 | |

| 生誕 |

1555年7月 イングランドのダービーシャーのヒーナー |

| 死没 |

1606年5月3日 セント・ポール教会 |

| 死因 | 処刑 |

| 職業 | イエズス会の神父 |

| 刑罰 | 首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑 |

| 親 | Brian Garnett, Alice Jay |

| 動機 | 暗殺計画の隠匿 |

| 有罪判決 | 大逆罪 |

逮捕日 | 1606年1月27日 |

ヘンリー・ガーネット(Henry Garnet、1555年7月 - 1606年5月3日)は、イングランドのイエズス会の神父。カトリックが弾圧されていた当時のイングランドにおいて潜伏生活を送りながらカトリックの布教活動を行い、同地で活動するイエズス会士たちの取りまとめ役であった。1605年の火薬陰謀事件に関与した罪で大逆罪により処刑されたことで知られる。

イングランドのダービーシャーのヒーナー出身で、ノッティンガムで教育を受けた後、ウィンチェスター・カレッジで学び、1571年にロンドンに移って出版社で働いた。この頃、法律学に興味を持ったことを公言していたが1575年には大陸に渡って神学を学ぶと同時にイエズス会に入り、1582年頃にはローマで叙階された。イエズス会総長クラウディオ・アックアヴィーヴァから自身の後継者と目されるほどであったが、1586年にイエズス会の任務としてカトリック弾圧が激しい故郷イングランドに潜入することになり、故国に戻った。

着任後すぐに、イングランドでのイエズス会士たちの取りまとめ役であったウィリアム・ウェストン神父が当局に捕まったために、その後を継ぐことになり、指導的立場となる。1588年末まで続いた秘密印刷所の設立や、1594年のウィズビーチ城の司祭と世俗司祭の間で起きた紛争の解決などを行った。穏健派のガーネットはイングランドのカトリック教徒らが直面している問題に対して武力反乱などの解決方法を否定し、例えば2人のカトリックの司祭が企てた1603年のバイ陰謀事件においては、この計画の存在をカトリック側から公表することを認め、未遂に終わらせた。

1603年にイングランド国王としてジェームズ1世が即位すると、多くのカトリック教徒たちはカトリックへの寛容政策を期待していたが、次第に失望に変わった。その一人である過激派のロバート・ケイツビーは貴族院(ウェストミンスター宮殿)で行われる議会開会式にて、議場を大量の火薬をもって爆破し、ジェームズ及び政府要人らをまとめて暗殺した上で、同時にミッドランズ地方で民衆叛乱を起こし、カトリックの傀儡君主を立てることを計画した。ケイツビーは潜伏生活を送るイエズス会の神父たちとも親しく、決行目前となった1605年夏にはガーネットも3回彼と会話する機会を得た。ケイツビーがガーネットに直接計画を打ち明けることはなかったが、少なくともガーネットは同年7月24日に配下のオズワルド・テシモンド神父より、彼が国王の暗殺計画を企図していることを知らされていた。しかし、これをテシモンドが知った経緯を告解(ゆるしの秘跡)と捉え、ガーネットは懺悔室の守秘義務によってそれを口外すべきではないと考えた。そのため当局に通報することはおろか、ケイツビーに直接問いただすこともできず、ローマの上役たちを通して法王からイングランドのカトリック教徒が武力反乱を起こさないよう警告する布告を出すことを求め、間接的な解決を企図した。

しかし、ケイツビーは計画を諦めることなく着々と準備を進めており、決行日前日の1605年11月4日深夜に陰謀は露見した。ガーネットらイエズス会は関わっていなかったにもかかわらず、国王秘書長官ロバート・セシルらイングランド政府はこれをイエズス会の陰謀と見なし、後の裁判ではガーネット、ジョン・ジェラード、オズワルド・テシモンドら神父たちを、ケイツビーら実行犯らより先に名前を読み上げた。ガーネットはすぐに身を隠したものの、翌1606年1月27日にエドワード・オールドコーン、ニコラス・オーウェンらと共に潜伏先で発見され、逮捕された。

ロンドンに身柄を移されたガーネットは最初はゲートハウス監獄に、続いてロンドン塔に収監された。収監中はセシル以下、ジョン・ポパムやエドワード・コークらで構成される枢密院で取り調べを受け、また同じく収監されたオールドコーンとの会話の盗聴や、友人アン・ヴォークスとの手紙の傍受も受けていた。1606年3月28日の裁判においては事前に計画を知りながら当局に通報しなかったことを非難され、大逆罪で首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑に処されることが宣告された。その後、同年5月3日にセント・ポール教会の敷地内にて処刑された。

前半生[編集]

1555年7月頃、ダービーシャーのヒーナーにて、ブライアン・ガーネットとアリス(旧姓ジェイ)の息子として生まれた。リチャードとジョンの兄弟と、マーガレット、エレノア、アン[1]の姉妹の、少なくとも5人の兄弟がいた。姉妹はいずれもルーヴァンで修道女になった[2]。また、甥には列聖されたイエズス会士のトマス・ガーネット神父がいる。 ヘンリーは、1565年から父が校長を務めていたノッティンガムのグラマー・スクールで学んだ。1567年8月24日に奨学生に選ばれた後、1568年にウィンチェスター・カレッジに進学し、そこで優秀な成績を収めたようである[1]。 音楽が好きで「類稀な楽しい」声を持ち、準備なしで演奏する技能があり、リュートも上手であったという[2]。 トマス・スタニー神父は、ガーネットのことを「ウィンチェスター・カレッジの優秀な生徒で、音楽や楽器演奏に非常に長けており、表情や行動が非常に慎み深く、教師たち(schoolmasters)や学長(wardens)とも多大な友情関係を築き、彼らの計らいでオックスフォードのニュー・カレッジに進学できた」と記している[1]。

イエズス会士となる[編集]

ガーネットはニュー・カレッジには進学せず、1571年末、ウィンチェスターからロンドンに向かった[1]。そこでは法律関係の出版者リチャード・トッテルのもとで、校正・添削の仕事を行っていた[2]。この頃、後に火薬陰謀事件の主席判事を務めることになるジョン・ポパムとよく食事をした。ガーネットは彼に法律学への興味を公言していたが、1575年にはイエズス会に入るためにジャイルズ・ギャロップとともにポルトガルに向けて出発した[1]。

2人はローマに渡り、1575年9月11日、聖アンドレア・デッレ・ヴァッレ教会に受け入れられた[1]。 ガーネットは、神学者のロベール・ベラルミン神父のもとで学んだ[3]。 クリストファー・クラヴィウスとロベルト・ベラルミーノの2人の教授は、彼の能力を高く評価していた。1582年頃に叙階されたガーネットは、ヘブライ語の教授として[2]ローマに滞在し、形而上学や数学についても講義を行った。しかし、1584年5月、イングランドのイエズス会管区長ウィリアム・ウェストンの嘆願を受けてか[4]、ロバート・パーソンズ神父が彼をイングランドに派遣するよう要請したため、彼の学問的なキャリアは短縮されることとなった。ガーネットを自分の後継者と見込んでいた総長のクラウディオ・アックアヴィーヴァは、この要請を拒否し、彼はイングランドでの生活よりも「静かな生活」に適していると考えていた。しかし、1586年5月2日に出発を許可し、ガーネットは旅の上官に任命され、ロバート・サウスウェルとともに5月8日にカレーに向けて出発した。彼は1586年7月初めにフォークストンの近くに上陸した[1]。

イングランドでの潜伏活動[編集]

ガーネット、サウスウェル、ウェストンの3人は、ロンドンの宿屋でイエズス会のイングランド担当上長ウィリアム・ウェストンと会った後、バッキンガムシャーのマーロウ近郊のハーレスフォードに向かった。リチャード・ボールドの家で1週間ほど過ごし、祈りやミサを行い、告白も受けた。彼らはイギリスでの宣教について話し合い、毎年2月と8月(後に復活祭と秋に変更)に会合を開くことを決めた。また、ウェストンは2人に、彼らを匿ってくれるカトリックの家の詳細を教えてくれた[5][6]。

アックアヴィーヴァはウェストンの身に何かあったら、ガーネットが彼を後を継いでイングランドでの活動の上役になるよう指示していたが、これはハーレスフォードを出発してわずか数日後にウェストンがロンドンに向かう途中で捕まり、実現してしまった[注釈 1]。 また、アックアヴィーヴァはガーネットに親カトリックの書物を印刷する許可も与えていたため、翌年始めにロンドンでサウスウェルと会い、秘密の印刷所の設立について話し合った。この印刷所はおそらくスピタルフィールズ近くの旧アウグスティニアン病院周辺にあったと推測されている。印刷所の活動は1588年末まで続き、作者不明の『A Consolatory Letter to All the Afflicted Catholikes in England』や、サウスウェルの『An Epistle of Comfort』などが出版された[1]。 1588年11月、旧セント・ポール大聖堂で行われたスペイン軍の侵攻失敗(アルマダの海戦)を祝う感謝祭の行列を、ガーネットはラドゲート・ヒルにある友人の家の窓から眺めていた。スペインの行動は、「私たちが既に滅びかけているこれら災害の終わりがあると思った矢先に、それら希望は突然に悲しみに変わり、今、監督者たちは一層の努力をもって私たちに圧力をかけている」とガーネットに大きな不安を抱かせた[8]。 窓からの観覧はエリザベス女王への忠誠が家人に保証されている場合に限り許されていた。ガーネットはアックアヴィーヴァに宛てた手紙の中で、彼の支持者の多くはカルヴァン派の大臣よりも女王のことを心配していると思っていると伝えている。また彼は、アルマダでの敗北を踏まえて、ローマ・カトリック教徒が女王に忠誠を誓うためのイングランド政府案とローマ・カトリック案の2種類の宣誓案について、(修道院などの)総会長に手紙を出して助言を求めた。政府案ではカトリック教徒は女王に対するローマ教皇の権威を否定することが求められていたが(至上権承認の宣誓)、カトリック案では教皇の権威は否定せず、同時にエリザベスの権威を認めた上で「何らかの形で女王陛下の命を危険に晒そうとする者がいれば、それを防止するためにあらゆる努力を払い、自らの命を賭して戦うことを望む」と提案していた。枢密院はカトリック案を拒否した[9]。

ガーネットのイングランドでの最初の数年間は、ロンドンでジョン・ジェラードやエドワード・オールドコーンなどの新しい神父たちとの出会いに費やされた[10]。 1585年以来、イエズス会はイングランドから追放されており、発見されると大逆罪に問われる危険性があった。そのため当局や司祭狩りの手から逃れることは何度も議題となり、実際にガーネットも何度も捕まりそうになった[1]。 1591年にバッダースリー・クリントンで行われた集会では、誓いを新たにしたガーネットと他の多くの参加者たちがまとめて捕まりそうになり、このことを踏まえて、ガーネットは宣教団を11の小さなグループに再編成し、それぞれが毎年2週間ずつ割り当てられるように決めた[11]。 1592年6月にサウスウェルが捕まり、アン・ヴォークスとエレノア・ブルックスビーがウォリックシャーに借りていた家が捜索された。そこでガーネットはアックアヴィーヴァに手紙を出して、自分の後任となる補佐役を求めた。ところが派遣されたヘンリー・ウォルポールは、1593年12月の到着時に捕らえられ、1595年4月にヨークで処刑されてしまった[1]。 ガーネットは仲間の司祭の処刑を(変装して)見届け、密かに臨終の秘跡を行うことが自分の義務だと信じていたため[12]、1595年にタイバーンで行われたサウスウェルの処刑にも立ち会った可能性がある[1]。 サウスウェルの死は、ガーネットにとって大きな痛手であった。ガーネットは後に、イングランド滞在中に抱えていた「耐え難き孤独の重荷」について書いている[13]。

1593年11月、ガーネットは朽ちたウィズビーチ城を訪れた。この城は1579年に政府がカトリックの神父を収監するために徴発したものであった[14]。ここにはウィリアム・ウェストンも収容されていた。城の囚人たちはカトリックからの施し物で支えられることによって比較的快適な生活を送っていた。ガーネットはウィズビーチを「由緒ある告解者の大学」と褒め称えていた。翌年にはウィズビーチで起きた世俗司祭とイエズス会を代表とする(正統な)司祭の争いを仲裁し、ウィズビーチ・スターズ(Wisbech Stirs)として知られるようになった。これら議論は年末まで続いたが、ガーネットはイエズス会が運営するローマのイングリッシュ・カレッジでの不満や、ブリュッセルのカトリック系イングランド人亡命者の間での緊張が報告され、緊張緩和のための彼の努力が無碍にされないかと懸念していた[1][注釈 2]。

火薬陰謀事件[編集]

1603年、カトリックに対し苛烈な政策をとったエリザベス女王が亡くなり、スコットランド王ジェームズ6世が、ジェームズ1世として後を継ぐことが決まった。ガーネットを始めとして多くのカトリック教徒はジェームズが自分たちに寛容な政策を行うと期待した。しかし、1604年初頭には司祭の国外追放や国教忌避者に対する罰金が再開され、カトリック教徒達に失望が広がった。その一人である過激派のロバート・ケイツビーは議会開会式にて議場を爆破してジェームズ及び政府要人をまとめて暗殺し、また同時にミッドランズ地方で反乱を起こしてカトリックの傀儡君主を立てることを計画した(火薬陰謀事件)。

首謀者ケイツビーとの対話[編集]

ガーネットは1604年の大半を移動して過ごしたが、その詳細はほとんど知られていない。復活祭には、ジョン・ライトの家であるトウィグモア・ホールでミサを行ったとされる。11月には、1586年の夏に紹介されたアン・ヴォークスの家族とともにエンフィールド近郊のホワイト・ウェッブズに滞在し、聖母提示の祝日に交わした誓いを新たにした[17]。 1605年6月9日には、ロンドンのテムズ・ストリートにある部屋で、ロバート・ケイツビーと一緒にいるところを目撃されている。後にガーネットが説明したところによれば、何気ない会話の中で、ケイツビーから「罪のない人を殺す」ことの道徳性について尋ねられ、ガーネットは、カトリックの神学に基づいて、戦争中には罪のない人々が敵と一緒に殺されることがよくあると答えたという。著述家のアントニア・フレイザーによれば、ガーネットは、ケイツビーがフランドル地方で連隊を作ると考えていた可能性がある[18]。

ガーネットとケイツビーはまったく精神性が異なる人物であった。フレイザーはケイツビーについて「精神的な価値観のためには剣を手に取ることも躊躇しない十字軍のような者」と評している[19]。 また、「過度な借金を背負い、ほとんど生計を立てることもできない」とも説明される[20]。 対照的にガーネットは「神の意思に従うことで物事はよりよい解決に導かれる」という考えを持つ人物であった[12]。 ジェームズ1世が王位を継ぐことにもガーネットは熱烈に支持し、外部からの干渉がないことを望んでいた[21]。 1603年にジェームズの即位に合わせて2人のカトリック司祭が企み、事前の発覚で未遂に終わったバイ陰謀事件についても、「不謹慎な愚行である。聖下(ローマ法王)や他の諸侯らが我々を助けてくれるのはそれが平和的手段だと知られているからである」と書いている[22]。 彼は、教皇クレメンス8世に、すべてのイングランドのカトリック教徒たちに暴力的な反乱を起こさぬように「静かに、そして平和に」という布告を出すことを求めた。同様のメッセージはジョージ・ブラックウェル主席司祭も述べており、部下の神父たちに、決してそのような行為は起こさないようにと求めていたが[23]、これは物議を醸した。1605年の夏の初めにガーネットがローマに報告した内容は、イングランドのカトリック教徒たちは「絶望の段階」に達しているというものであった[24]。

2人は7月にエセックスシャーのフレムランドで再会した。ガーネットはケイツビーに「彼が何かを意図しているのであれば、何をするか見るように望む。彼はまずその行為の合法性に目を向けなければならず、行為の結果、連邦の友人や必要な人たちを遠ざけてしまうような、無実の人々に対する配慮を怠るような真似はしてはならない」と語った。ケイツビーはもっと会話しようともちかけたが、これをガーネットは断った。ガーネットは「私は彼に、私たち全員が静かにしていなければならないこと、そして他の人も同じようにしなければならないと伝えた」と述べている。ガーネットは第4代モンティーグル男爵ウィリアム・パーカーとも会話をし、「カトリック教徒が国王に対抗するため武器を手に取り自分の役割を果たすことができるだろうか」と尋ねたが、男爵の返事は曖昧なものであった 著述家のアラン・ヘインズはこの時点でガーネットは煙たがられていたのではないかと指摘している[25]。

告解の守秘義務[編集]

後のガーネットの告白によれば、7月24日にオズワルド・テシモンド神父から接触を受けるまで、自分はケイツビーの計画を知らなかったという。"知的で思慮深い人物"であるテシモンドは、ケイツビーから計画を聞かされ、即座に上司に助言を求めたのであった[18]。 ガーネットはテシモンドから聞いた内容は、懺悔室の守秘義務に守られたものだと捉えたために、彼らの計画を誰にも打ち明けることができなかったと後に弁明している[26]。 彼自身の証言によれば、7月24日頃にケイツビーと3度目の会合を持った。ガーネットはパーソンズから受け取った手紙をケイツビーに読み聞かせ、計画を実行する前に法王に相談した方がよいと促したが、計画の露見を恐れるケイツビーはこれを断った[27]。 この反応を受けてガーネットはアクアヴィーヴァに手紙を出し、この中で、いくつかの暴力事件を未然に防いだと主張するとともに、「個人的な試みによって、反逆罪を犯したり、国王に対する武力行使の恐れがある」ことの疑念があることを伝えた[28]。 また、バイ陰謀事件が失敗した時と同様に教皇に武力行使を諫める声明を出すことを求めたが、自分が計画を知っていることを隠そうとして、その対象をウェールズの反逆者向けだと示唆させることを提案してしまった。彼はエドマンド・ベイナム卿にも同様のメッセージを伝えさせ、7月28日に議会が召集された際には、ガーネットは危険は回避されたと確信していた[26]。

8月24日にアン・ヴォークス、その姉エレノア・ブルックスビー、その甥ウィリアム・ブルックスビーと、その妻ドロシーと共にエンフィールド近郊のホワイト・ウェッブズに滞在した。その数日後に一行はウェールズのホーリーウェルにある聖ウィネフリードの井戸への巡礼の旅に出た。ジョン・グラントの家があるノーブルックを経て、ウスター近郊のハディントンコート、シュルーズベリー、最後にウェールズに向かった。エバラード・ディグビー夫妻と、その秘密の専任司祭でイエズス会の神父であるエドワード・オールドコーン、平修士ニコラス・オーウェンなど、約30人が西への旅をした[29]。 ウェールズから戻ったガーネットは、アン・ヴォークスと一緒に、亡くなったばかりのトマス・トレシャム(フランシス・トレシャムの父)の家であるラシュトン・ホールに向かった。そこからディグビーの家であるバッキンガムシャーのゲイハースト・ハウスへと移動した。ヴォーは友人やその家族の家に多くの馬が集められていることに気づき、不審に感じて「無謀な考えに基づく何らかの計略があるのではないか(these wild heads had something in hand)」という不安をガーネットに打ち明けた。彼女はケイツビーに確認してもらうことを望んでいたが、ガーネットはケイツビーのフランドル地方での任務に関連していることを伝えて安心させた。実際、彼はケイツビーを推薦する手紙を書いていた[30]。 10月に入ってヴォークスは再びこの疑念を取り上げ、「議会が始まって矢面に立たされたらどこに女性たちを避難させればいいのか」と尋ねられたことを明かすと、ガーネットは再びフランドル地方での任務について言及したが、フレイザーは、こうした彼女の質問はガーネットを深く悩ませたに違いないと指摘している[31][32]。

陰謀の発覚・逮捕・投獄[編集]

11月4日の深夜、貴族院地下室にてガイ・フォークスと大量の火薬が発見され、火薬陰謀事件が発覚した。フォークス以外の仲間たちは反乱を起こす予定のミッドランズに集まり、事後の策を練った。

11月6日、コートン・コートにいたガーネットの元に、ケイツビーの手紙を携えたトマス・ベイツがやってきた。手紙には陰謀が露見して失敗したことと、(カトリックの支持が得られやすいと思われた)ウェールズでの支持者集めに協力して欲しいとあった。ここでようやく状況を知ったガーネットは愕然とし、ケイツビーとディグビー宛ての「邪悪な行為」をやめて教皇の忠告に従うよう訴えた返信書をしたためると逃亡した[33] 。

その後、11月8日の戦闘でケイツビーは死亡し、主要メンバーのほぼ全員が逮捕されるか死亡した。生き残った者の中にはベイツがおり、後の取り調べにおいて彼は11月6日にガーネットに手紙を届けたことのみならず、拷問や死刑を恐れて彼らイエズス会が陰謀に関わっていたことを「自白」した。その後、死刑が回避できないと知るとベイツは証言を撤回したが、当局は1606年1月15日に正式にガーネット神父、ジェラード神父、グリーンウェイ神父(テシモンド)を指名手配とする布告を出した。1月27日にウェストミンスター・ホールで開かれた裁判では、ケイツビーやガイ・フォークスらより先に、陰謀に関わった罪人としてガーネットらイエズス会の神父らの名前が読み上げられた[34]。

ガーネットは何週間にもわたって逃亡生活を送ったが、最終的には1606年1月27日にハインドリップ・ホールにいたところを逮捕された。ここでは8日間にわたり、エドワード・オールドコーン神父と共に狭い場所に身を隠し、立ったり足を伸ばしたりすることもできなかった。建物の内部に隠された小さなストローから庇護者に食事を与えられたが、便器や排水口がない場所では「必然的に執拗な習慣」のために隠れ場所から出てくることを余儀なくされ、すぐにオールドコーンと共に捕らえられた[35]。

彼らはまずウスターシャーのホルト城に連れて行かれ、数日後にロンドンに移送された。 これまでの苦難によってガーネットは衰弱していたため、セシルは彼に良い馬を与えるように命じ、馬具の費用は国王が負担した。一行には清教徒の牧師も同行し、牧師は「途切れることなく長々としゃべり続けた」が、ガーネットの受け答えは博識で簡潔かつ明快なままであり、牧師の期待を外させた。ロンドンに到着するとウェストミンスターのゲートハウス監獄に収監された。ここにはガーネットの甥であるトマス・ガーネット神父をはじめ、すでに多くのカトリック教徒が収容されていた[36]。翌日、ガーネットはロンドン塔に移送され、彼が「非常に素晴らしい部屋」と表現する部屋をあてがわれた。食事にはクラレットが用意されていたが、寝具や暖炉の石炭を手に入れるのには時間がかかった。塔の補佐官(Lieutenant)であるウィリアム・ワッドは彼を厚遇してくれたが、宗教の話題になると「暴力的で無力」であったという[37]。

枢密院による尋問[編集]

1606年2月13日、ガーネットは尋問の一環として初めて枢密院に召喚された。この時の尋問側の出席者は、ジョン・ポパム、エドワード・コーク、ウィリアム・ワッド、ウスター伯エドワード・サマセット、ノーザンプトン伯ヘンリー・ハワード、ノッティンガム伯チャールズ・ハワード、ロバート・セシルであった。彼らは帽子を脱いで「ミスター・ガーネット」と呼び、表面的には彼に敬意を表したが、アン・ヴォークスとの関係を告解(ゆるしの秘跡)に伴うものではなく、恋人関係とも揶揄した[38]。 尋問の中でガーネットは、11月6日にケイツビーからの手紙を受け取ったことを含めて、問われた自分の行動の一部を認めたが、陰謀への自身の関与を否定し、そのメンバーについても名を挙げなかった。ガーネットは、自分を逮捕した者たちは、失敗した計画にしか興味がないと確信し、自分への疑いを晴らせるかもしれないと考えたが、枢密顧問官たちはガーネットの信仰上の思想である「曖昧性の教義(the doctrine of equivocation、二枚舌の教義)」についても質問した。これに関するガーネットの論文は、フランシス・トレシャムの所持品から発見された「異端かつ反逆的で、忌まわしい本」の1つとして当局に押収されており、彼の前にあった枢密院の机の上に置かれていた[注釈 3]。 ガーネットの論文は、嘘をつくことを批難しつつも、例えばカトリック教徒が自分の家に司祭がいるか問われた時、「心に秘めた意味」があれば「良心に従って問題なく」、「いいえ」と答えても良いという考えを支持していた。彼は、カトリック教徒にとって正当となる弁明の機会は限られていると考えていたが、そのような返答は不誠実や欺瞞の一例としてみなされる可能性があった。ましてや、ガーネットが自分の主張を証明するのを見たくなかったであろう枢密院のメンバーたちにとっては尚更のことであった。このように枢密院の見解はガーネットの見解とは大きく異なっており、彼らの目には、それは単なる欺瞞としか映らなかった[40]。

ガーネットに行われる尋問は最初になされたものとあまり変わらなかった。一般的に彼の返答は慎重に検討されたものであり、尋問者に対する受動的な抵抗を示していた。拷問台(ラック)が使用される可能性は高かったが、彼は「Minare ista pueris(脅しが通じるのは少年のみ)」と答えた[注釈 4]。 結果、彼が話す情報は限定的であった[41]。 キャリーという看守の男はワッドに雇われ、ガーネットの信頼を得てゲートハウス監獄にいる甥への手紙を中継することを申し出た。また、キャリーは当局が盗聴を目的として壁に穴が開いた状態の独房にガーネットを入れ、隣の独房にいるオールドコーンと会話できるようにした。結果、当局は2人の神父の会話を詳細に記録することができた。彼らの会話のほとんどは当局にとって無意味なものであったが、ガーネットの「ワインを飲みすぎた」という話は、収監中に記録された他の有罪の証拠と共に、後に彼に不利な証拠と使用された。甥やアン・ヴォークスとの手紙のやり取りも傍受されていた[42]。 これら手紙はほとんど目的の相手に届けられたが、セシルに報告していたワッドが事前に検閲していた[37]。 ガーネットはヴォークスに、枢密院の証拠は「推定」に過ぎず、国家裁判には不十分だと見解を述べていたが、3月初旬におそらく拷問の結果として自白した[42]。 ヴォークスも逮捕され、2度の尋問を受けた。ちょうどその頃、枢密院と国王もガーネットに更なる尋問を行い、特に国王は神学的問題に関する彼の見解に興味を持っていた[43]。

ケイツビーの計画に恐怖を感じていたという彼の主張にもかかわらず、「先日の火薬陰謀事件に関して、閣下に対して非常に控えめな対応だった」[44]と認めた発言は、計画を事前に知っていたという言質を与えるものであり、これは政府の見解において反逆罪を犯したことにあたるというものであった[45]。

裁判[編集]

ガーネットの裁判は1606年3月28日金曜日にギルド・ホールで行われた。通常、囚人は歩いて法廷に向かわされるが、おそらく同情的な群衆の支持を警戒した当局によって、機密性のある馬車での移送という特例措置がとられた[46]。 裁判は午前9時30分頃に始まり、終日続いた。(目立たない形で参席した)ジェームズ1世とアラベラ・スチュアート夫人、サフォーク伯爵夫人キャサリン・ハワードなどの数人の宮廷人も参席していた。 ガーネットは「ウォーリー、またの名をダーシー、またの名をロバーツ、またの名をファーマー、またの名をフィリップス」など、様々な偽名で紹介された。彼は、1605年6月9日にケイツビーと共謀して国王とその息子を殺害し、「王国政府とイングランドに確立された真の神への崇拝を変え、破壊する」ことを企てたと告発された。また、他、複数人と共謀して貴族院を火薬で爆破しようとした罪にも問われた。これに彼は無罪を訴えた[47]。

政府を代表してエドワード・コークが答弁に立ち、彼はガーネットがイングランドに戻った1586年以降のあらゆる反逆に関与したと非難した。コークによれば、この管区長は1603年のメイン陰謀事件やバイ陰謀事件にも関与していたという。また、1605年の火薬陰謀事件については、ローマ法王の承認を得るためにエドマンド・ベイナムをローマに派遣し、11月にコートンに滞在した際には「この大規模な行動が成功するように」と祈っていたという。そしてコークはガーネットを「5つのD、すなわち王の破滅(Deposing)、王国の破滅(Disposing)、臣民の破滅(Daunting)と恫喝(Deterring)、そして破壊(Destruction)を企んだ」偽装の博士と呼んだ。また、アン・ヴォークスとの不適切な関係にも言及され、彼の曖昧性の教義の考えも大きく彼の立場を危めた。またフランシス・トレシャムの死に際の手紙が読み上げられ、そこにはガーネットがいわゆる「スペイン反逆事件」には関与していないと主張するものであった[注釈 5]。 トレシャムはガーネットと最近会ったという政府の証拠があるにもかかわらず、「15、16年前から会っていない」と主張していた。ガーネットはその手紙を見ておらず、それが1605年ではなく1602年以前の出来事について書かれていることも知らなかった[49]。 エリザベス女王に対するイエズス会の陰謀に関する声明や、陰謀を企てた者たちの自白が法廷で読み上げられた。ガーネットは自身の論文にも書いた曖昧性の教義を用いることを擁護した。オールドコーンとの会話は秘密のため否定したが、信仰の問題において曖昧性の教義に基づくことは決して認められないと述べた。セシルは教皇がジェームズを破門したらどうするかと尋ねたが、ガーネットは「答えることを拒否した」[50]。彼が曖昧性の教義を擁護したことを、コークは「公然と、かつ大々的に嘘を放ち、偽証すること」と呼んで軽蔑した。テシモンドの告白については、その時点において暗殺計画は起きていないため、ガーネットが政府に警告を与えることは容易であったとセシルは指摘している。彼は告白が懺悔室の守秘義務の下で行われたという考えを攻撃し、ケイツビーと無実の人々の死について会話した後なら政府に警告することができたはずだと指摘したが、ガーネットは、この時のケイツビーの質問と事件の関連性を理解できていなかったと答えた。 ノーザンプトン伯はラテン語で「quod non-prohibet cum potest, jubet(男ができることを禁じないのは、彼への命令と同じ)」と言った。ガーネットは自分はケイツビーを止めようとしたと弁明したが無駄であった[51]。

陪審員は15分の審議でガーネットを大逆罪とし、首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑を宣告した[52]。

処刑[編集]

裁判の翌日、ガーネットは新たな声明を出し、トレシャムとの関係を明らかにすることを望んだ。また、国王に手紙を書き、自分が正統な君主に対する暴力を許さない立場であることを改めて表明した。政府がテシモンドを逮捕したと嘘を伝えた時には、彼に対して前年の会話内容に関する謝罪の手紙を書いている。さらに4月21日はアン・ヴォークスに最後の手紙を書き、ここ数か月の不運について述べていた[53]。

ロンドン塔で約3ヵ月過ごした後の1606年5月3日土曜日。ガーネットは木製のハードルに縛り付けられ、3頭の馬に引き回されてセント・ポール教会の庭(churchyard)に運ばれた。ガーネットは、服と帽子の上に黒い外套を羽織り、連行中は両手を合わせて目を閉じていた。教会ではロンドンの執行官ヘンリー・モンタギュー卿、ジョージ・アボット、ジョン・オーバールが待っていた。ガーネットは、他にも反逆の計画を知っているかと尋ねられると「何も言うことはない」と答えた。プロテスタントのために信仰を捨てるよう迫る、いかなる勧誘も拒否し、国王に対して何の罪も犯していないと述べた。自分に非があるとすれば告解の誓約を守ったことであり、これが国王や王国を怒らせたのであれば許して欲しいと願った。記録官は、これは罪を認めたも同然と指摘したが、ガーネットは再度無罪を主張し続けた[54]。

ガーネットは処刑日の5月3日が十字架挙栄祭であることを強調し、自分の無実を再確認した。ガーネットは、アン・ヴォークスとの関係が不適切であったという指摘に対しては彼女を擁護した。そして、絞首台の梯子の元で祈りを捧げ、「風で飛ばされないように」と、縫い付けられた長いシャツも脱ぎ、梯子を昇った。彼は前に出てきたプロテスタントの牧師を無視し、「私はまさしく死ぬ。だが完璧なカトリック教徒である」と聴衆に答えた。オーバール司教は「我々は皆カトリックだ」と抗議したが、ガーネットはこれに同意しなかった。彼は再び祈りをささげた後、(首を吊らせるため)梯子から投げ落とされた。首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑での絞首刑は完全に息の根が止まる前に、処刑人が縄を切って生かす必要があったが、多くの群衆は吊るされた彼の足を引っ張ることで彼に死を迎えさせ、結果、生きたまま内臓を抉られるといった後半の陰惨な処刑を受けずに済ませた[注釈 6]。その後、死刑執行人がガーネットの心臓を高く掲げ、「裏切り者の心臓を見よ(Behold the heart of a traitor)」という伝統的な言葉を言っても、拍手はなかった[56]。 ガーネットの首はロンドン塔に晒されたが、その青白い姿に見せられた多くの野次馬が集まりすぎたために当局は首を上向きにせざるを得ず、顔は見えなくなってしまった[57]。

処刑場に残っていた血の付いたワラはガーネットの姿をしていると言われて好奇の目で見られ、後に密かに国外に運び出された。これはイエズス会が所有していたものの、フランス革命の混乱の中で失われてしまった[58]。

著作[編集]

ガーネットの著作としては1593年の『An Apology Against the Defence of Schisme(教派分裂の擁護に対する弁明)』があり、これはローマカトリックの教義に対する攻撃として[59]、臨時的にイングランド国教会で聖体拝領を行うことを支持したトマス・ベルを批難するものであった。その後、カトリック信者が信仰のために捨てるべきものについて引用した『A Treatise of Christian Renunciation(キリスト教徒自制論)』(1593年)、さらに『The Societie of the Rosary(ロザリオの共同体)』(1593-1594年)が続いた[1]。

また、1598年頃には、裁判でも問題となった「曖昧性の教義」について論じた『A Treatise of Equivocation(曖昧性についての論考)』を出版した。同時代のプロテスタントのほとんどは、こうした考えを明白な嘘だと非難した。例えば、ウィリアム・シェイクスピアの『マクベス』(1606年頃)の中には、自分を地獄の門番に擬えた登場人物が、神のために反逆罪を犯したにもかかわらず、天国では曖昧性の教義が使えなかった(嘘をつくことが出来なかった)として、地獄に落ちた男を揶揄するセリフがある[60]。これはガーネットのこと暗示しているとみなされるが、シェイクスピア自身が彼の教義をどう考えていたかは不明である。

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ ウェストンの逮捕はバビントン陰謀事件によりカトリックへの迫害が強化されたことによる[7]。

- ^ イエズス会は捕らえられて殺される危険を冒してでも伝統的な価値観を守ることを好んだが、ウィズビーチでは彼らを裏切り者と表現する者もいた[15]。というのは穏健派はイングランド政府との和解を望み、少数派のカトリック教派として残る道を望んでいた。そのために、イエズス会による大陸式の神学校管理を廃止、イエズス会宣教師の排除を行い、通常の司教による統治を希望した。この司教統治とは、イングランドのカトリック司教に聖別と堅信という伝統的な権限を与えて、ローマ(法王庁)から距離を置くというものであった[16]。

- ^ 尋問者たちはこの論文がガーネットの著作とは認識していなかった可能性がある[39]。

- ^ Haynes (2005) では「Minute ista pueris」と誤記されている

- ^ スペイン反逆事件は、1602年に火薬陰謀事件の主要なメンバーであるケイツビーやトマス・ウィンターらがスペインにイングランド侵攻を嘆願する使節を送った出来事。目的を知らされていなかったはガーネットは、貧困に喘ぐカトリック教徒に対する金銭支援を求めるものだと誤解し、ウィンターとスペインへの仲介を担ったジョセフ・クレスウェル神父を引き合わせていた[48]。

- ^ Haynes (2005)では王の命令によって死ぬまでの首吊りが執行されたとしている[55]。

出典[編集]

- ^ a b c d e f g h i j k l m McCoog, Thomas (January 2008) [2004]. "Garnett, Henry (1555–1606)". Oxford Dictionary of National Biography (英語) (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/10389。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入。)

- ^ a b c d Fraser 2005, p. 40

- ^ Nicholls 1991, p. 63

- ^ McCoog 1996, p. 173

- ^ McCoog 1996, pp. 173–174

- ^ Basset & Charles 2004, pp. 42–43

- ^ McCoog 1996, pp. 233–234

- ^ McCoog 1996, p. 256

- ^ McCoog 1996, pp. 256–257

- ^ Bassett & Charles 2004, p. 49

- ^ Bassett & Charles 2004, p. 51

- ^ a b Fraser 2005, p. 41

- ^ Bassett & Charles 2004, pp. 48–49

- ^ Pollen 1916, pp. 7–8

- ^ Fraser 2005, pp. 52–53

- ^ Fraser 2005, p. 54

- ^ Fraser 2005, p. 122

- ^ a b Fraser 2005, p. 154

- ^ Fraser 2005, p. 112

- ^ Trevor-Roper & Historical essays, p. 109[要検証]

- ^ Haynes 2005, p. 19

- ^ Fraser 2005, pp. 77–78

- ^ Fraser 2005, p. 78

- ^ Fraser 2005, p. 153

- ^ Haynes 2005, pp. 63–64

- ^ a b Fraser 2005, pp. 158–160

- ^ Haynes 2005, p. 66

- ^ Fraser 2005, p. 158

- ^ Fraser 2005, pp. 161–162

- ^ Fraser 2005, pp. 167–170

- ^ Fraser 2005, p. 177

- ^ Haynes 2005, pp. 79–80

- ^ Fraser 2005, pp. 218–219

- ^ McCoog, Thomas M. (2004). "Gerard, John (1564–1637)". Oxford Dictionary of National Biography. Oxford Dictionary of National Biography (英語) (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/10556. 2009年11月20日閲覧。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入。)

- ^ Fraser 2005, pp. 259–262

- ^ Fraser 2005, pp. 283–284

- ^ a b Bengsten 2005, p. 70

- ^ Bengsten 2005, p. 69

- ^ Nicholls 1991, p. 72

- ^ Fraser 2005, pp. 290–295

- ^ Haynes 2005, pp. 116–117

- ^ a b Fraser 2005, pp. 295–303

- ^ Fraser 2005, pp. 307–308

- ^ Nicholls 1991, p. 65

- ^ Fraser 2005, p. 304

- ^ Bengsten 2005, p. 72

- ^ Fraser 2005, pp. 308–309

- ^ Haynes 2005, p. 50

- ^ Fraser 2005, pp. 310–312

- ^ Fraser 2005, pp. 312–313

- ^ Fraser 2005, pp. 313–314

- ^ Fraser 2005, p. 315

- ^ Fraser 2005, pp. 317–318

- ^ Fraser 2005, pp. 319–322

- ^ Haynes 2005, p. 122

- ^ Fraser 2005, pp. 322–323

- ^ Fraser 2005, p. 326

- ^ Fraser 2005, pp. 325–327

- ^ Miola 2007, p. 81

- ^ Miola 2007, p. 82

参考文献[編集]

- Basset, Bernard; Charles, Rodger (2004), The English Jesuits from Campion to Martindale, Gracewing Publishing, ISBN 0-85244-599-7

- Bengsten, Fiona (2005), Sir William Waad, Lieutenant of the Tower, and the Gunpowder Plot (illustrated ed.), Trafford Publishing, ISBN 1-4120-5541-5

- Fraser, Antonia (2005), The Gunpowder Plot, Phoenix, ISBN 0-7538-1401-3

- Haynes, Alan (2005), The Gunpowder Plot: Faith in Rebellion, Hayes and Sutton, ISBN 0-7509-4215-0

- McCoog, Thomas M. (1996), The Society of Jesus in Ireland, Scotland, and England 1541–1588, E. J. Brill, ISBN 90-04-10482-8

- Miola, Robert S. (2007), Early Modern Catholicism, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-925985-4

- Nicholls, Mark (1991), Investigating Gunpowder plot, Manchester: Manchester University Press, ISBN 0-7190-3225-3

- Pollen, John Hungerford (1916), The Institution of the Archpriest Blackwell, Longmans, Green and Co., OL 6597071M

関連文献[編集]

- For a fuller biography of Garnet, see Caraman, Philip (1964), Henry Garnet, 1555–1606 and the Gunpowder Plot, Longmans