蜃

蜃(しん)とは、蜃気楼を作り出すといわれる伝説の生物。古代の中国と日本で伝承されており、竜の類とする説とその傍らに巨大なハマグリとする説がある。蜃気楼の名は「蜃(みずち)」が「気」を吐いて「楼」閣を出現させると考えられたことに由来する[1]。霊獣の類とされることもある[2]。漢字の「蜃」は「おおはまぐり」とも「みずち」とも読み、源字「辰」には両方の用途がある。そもそも「辰」は「2枚貝が殻から足を出している様子」を表し、おおはまぐり等を指したが、龍の意味にも転用されたことから、「蜃」に改めたものの両方の意味はそのまま残った。

概要[編集]

司馬遷『史記』天官書の中に、蜃気楼の語源ともなる「蜃(瑞龍の類)の気(吐き出す息)によって楼(高い建物)が形づくられる」という記述がある。

『後西遊記』には、大顛法師半偈の一行が旅の途中で、大変にぎやかな市街にさしかかるが、それは蜃気楼であり、一行は蜃の腹の中にいた、とある[3]。

中国春秋の頃の『礼記』「月令」では、蜃に竜とハマグリの2通りの説があるのは、ハマグリの蜃が竜族の蜃と同名であるために両者が混同されたためと、史記の成立とほぼ同時期に述べられている[4]。

『礼記』には、キジが大水の中に入ると蜃になるとあり[5][6]、この発想は日本にも伝わった[1]。

宋の百科辞典『埤雅』の著者である陸佃も同様、蜃はヘビとキジの間に生まれるものと述べている[5]。この蜃の発生について、ヘビがキジと交わって卵を産み、それが地下数丈に入ってヘビとなり、さらに数百年後に天に昇って蜃になるとしている[7]。

さらに、本草書『本草綱目』(万暦6年:1578年)に、ハマグリではなく蛟竜(竜の一種)に属する蜃が気を吐いて蜃気楼を作るとある[7]。この蜃とはヘビに似たもので、角[6]、赤いひげ・鬣〔たてがみ〕[6]をもち、腰下の下半身は逆鱗であるとされている[7]。蜃の脂を混ぜて作ったろうそくを灯しても幻の楼閣が見られるとある[6][7]。

この傍らで、中国の『彙苑』(万暦18年:1590年)では、ハマグリの別名を蜃といい、春や夏に海中から気を吐いて楼台を作り出すとある[7]。この伝承も日本にも広く伝わった。

日本において蜃を竜の一種とする説は、江戸時代の貝原益軒による本草書『大和本草』1709年(宝永7年)に記述されて知識層が広がっている[4]。また、寺島良安による百科辞典『和漢三才図会』1712年(正徳2年)には、竜類に属する蜃が蜃気楼を起こすという記述、大型のハマグリである車螯(わたりがい)が蜃気楼を起こすという記述の2種類があり、車螯は別名を蜃ともいうが竜類の蜃とは別種のものとしている[8]。

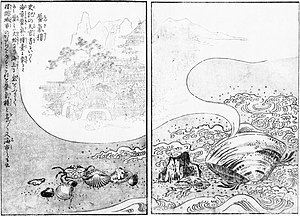

一方で、鳥山石燕による妖怪画集『今昔百鬼拾遺』1781年(安永10年)では、『史記』を引用した「蜃気楼」の解説文で「蜃とは大蛤なり」と述べ、大ハマグリが気を吐いて楼閣を作り出す姿が描かれた(画像左上の解説文を参照)[9]ことから、巨大なハマグリ説は、のちに絵図として庶民に伝わって楽しまれた。

脚注[編集]

- ^ a b 村松 1990年、113頁。

- ^ 日光観光協会 編「東照宮の霊獣たち」『日光パーフェクトガイド』(初版)下野新聞社、1998年、60-63頁。ISBN 978-4-88286-085-3。2009年3月19日閲覧。

- ^ 實吉達郎 『中国の鬼神 天地神人鬼』2005年 新紀元社 376頁より

- ^ a b 笹間 1994年、179-180頁。

- ^ a b 寺島 1712年、11-12頁

- ^ a b c d 李時珍 1596年、『本草綱目』 "蜃"

- ^ a b c d e 日野 1926年、120–124頁; 日野 2006年、245頁。

- ^ 寺島 1712年、90頁。

- ^ 稲田篤信、田中直日 編『鳥山石燕 画図百鬼夜行』高田衛監修、国書刊行会、1992年、188-189頁。ISBN 978-4-336-03386-4。

参考文献[編集]

- 笹間良彦『図説・日本未確認生物事典』柏書房、1994年。ISBN 978-4-7601-1299-9。

- 寺島良安『和漢三才図会』 7巻、島田勇雄他訳注、平凡社〈東洋文庫〉、1987年(原著1712年)。ISBN 978-4-582-80471-3。

- 日野巌『動物妖怪譚』 上、中央公論新社〈中公文庫〉、2006年(原著1926年)。ISBN 978-4-12-204791-4。

- 村松定孝『新・日本伝説100選』秋田書店〈100選シリーズ〉、1990年。ISBN 978-4-253-00406-0。

李時珍「鱗之一」(中国語)『『本草綱目』』1596年。ウィキソースより閲覧。

李時珍「鱗之一」(中国語)『『本草綱目』』1596年。ウィキソースより閲覧。

李時珍「巻43」(中国語)『『本草綱目 (四庫全書本)』』1782年。ウィキソースより閲覧。

李時珍「巻43」(中国語)『『本草綱目 (四庫全書本)』』1782年。ウィキソースより閲覧。