顔輝

表示

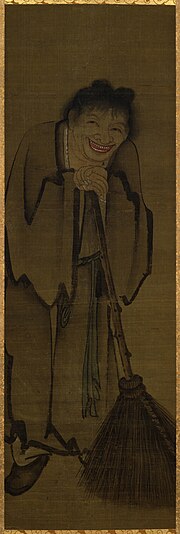

顔輝(生没年不詳)は南宋末から元代にかけて活躍した画家。元代を代表する道釈人物画の名手として知られ、後の日本の絵師たちに大きな影響を与えた。

略伝

顔輝の伝記を初めて載せる文献『画継補遺』(荘蕭著、大徳2年(1298年)の自序)によると、字は秋月、盧陵(現在の江西省吉安市)の人、南宋末にすでに山水、人物、鬼神を描いて名があり、士大夫は皆その画を敬愛したという。ただし、後世の『図絵宝鑑』や『画史会要』では、顔輝を元代の画家で江山(浙江省衢州市)としており、現在も画風から元代道釈画家の代表と説明される。大徳年間(1297-1307年)に江西省吉安市の順輔宮という道観が水害を被って補修する際、顔輝が壁画を担当し、絶筆と称せられ、御画師と呼ばれたことが知られる。御画師の意味は不明だが、顔輝が画院画家だった事、あるいは元代の宮廷で活躍した事を示しているとも考えられる。また、同じ吉安にある普閣寺の壁画も制作し、肖像画あるいは猿猴図の名手としても知られていたという。

日本でも明兆が「蝦蟇鉄拐図」の模写を試みているように、遅くとも室町時代中期には日本にその作品がもたらされていた。能阿弥が撰述した『君台観左右帳記』では上の部に記され、特に鬼神、猿の画家として評判が高かったことが見える。

伝顔輝作品

国内作品は全て重要文化財

- 顔輝筆とされる伝承作品は31点ほどある[1]が、文献の伝える顔輝の画風と一致し、真筆と認める事ができるただ一つの優品。宋代の的確な写実的表現や淡墨技法による絵画空間の構築法を継ぎながら、鉄拐仙人の風貌や蝦蟇仙人の背にいる巨大な蝦蟇に露わな怪奇性を強調し、神秘的な力を持つ想像上の仙人をあたかも現実に存在するかの如く描き出すのに成功している。本図は日本の絵師によってしばしば模写されており、この作品が宋元画を代表する傑作として扱われたことが伺える。

- 寒山拾得図 (東京国立博物館) 絹本着色 双幅 元代 14世紀 衣文の類型的処理で分かるように技倆が劣り、顔輝周辺の作だと推定される

- 羅漢図 (東京国立博物館) 絹本墨画淡彩 元代 14世紀

- 波濤図(唐絵手鑑「筆耕園」のうち) (東京国立博物館) 絹本着色 明代

- 鍾馗元夜出遊図巻 (クリーブランド美術館) 絹本墨画淡彩 蝦蟇鉄拐図と肉身や縁取りが共通し「顔秋月」の落款もあるが、墨色が単調で描線に硬さが見られることから、原本に忠実な模本と推定される。

脚注

参考資料

- 藤田伸也 「顔輝筆「蝦蟇鉄拐図」とその日本における展開」辻惟雄先生還暦記念会編『日本美術史の水脈』所収、ぺりかん社、1993年 ISBN 4-8315-0595-1