地球の自転

地球の自転(ちきゅうのじてん、Earth's rotation)とは、地球が自身の地軸の周りを回転することである。地球の自転は東向きであり、北極星からは反時計回りに見える。

自転周期

太陽に対する地球の自転周期は86,400秒で、平均太陽時と一致する。地球の太陽時は、潮汐力による加速によって、19世紀と比べてわずかに長くなっている。1750年から1892年の平均太陽秒が1895年にサイモン・ニューカムによってTables of the Sunとしてまとめられた。この表は1900年から1983年まで天体暦を計算するのに用いられ、暦表時として知られた。SI単位系の秒は1967年の暦表時をもとにしている[1] 。

国際地球回転及び基準座標系事業 (IERS)によって定められている、恒星に対する地球の自転周期は、86164.098 903 691秒(23時間56分4.098 903 691秒)である[2][3]。平均春分点の移動、即ち歳差運動に対する自転周期は恒星時と呼ばれ、86164.090 530 832 88秒(23時間56分4.090 530 832 88秒)である[2]。後者は前者よりも8.4ミリ秒程度短い[4]。SI単位系の秒で表した平均太陽時の長さは、1623年から2005年と1962年から2005年の期間について、IERSで入手できる。

近年(1999年から2005年)、平均太陽日で表した1日の長さは、86,400秒より0.3ミリ秒から1ミリ秒程度長くなっており、恒星時等をSI単位系の秒で表す場合にも加える必要がある。

慣性空間における地球の自転の角速度は、1秒当たり7.2921159×10-5ラジアンである[2]。(180°/πラジアン)×(86,400秒)を計算すると360.9856°/平均太陽日が得られ、地球は1太陽日当たり、恒星に対して360°以上回転していることを示している。地球の軌道はほぼ円であり、軸の周りを1回転して太陽が再び頭上に現れるまでの間に、恒星に対しては若干多く回転する[n 1]。地球の半径6,378,137mをかけると、赤道上でのスピードは1674.4km/hと求められる[5]。赤道上での地球の自転速度は徐々に遅くなっており、1669.8km/hになっているという説もある[6]。これは地球の赤道上の円周の長さを24時間で割ることで求めることができる。しかし、1つの円周だけを無意識に使うことは1つの慣性空間だけを回ることを意味する。1平均太陽日の恒星日をかけると1.002 737 909 350 795という値になり[2]、1平均太陽時当たりの赤道上での速度は上述の1,674.4km/hとなる。

地球の自転の永続的な観測には、超長基線電波干渉法、グローバル・ポジショニング・システム、衛星レーザ測距やその他の人工衛星の技術を組み合わせて使う必要がある。これにより世界時や歳差、章動の決定のための絶対参照とすることができる[7]。

100万年以上かけて、潮汐力と呼ばれる月との間の重力相互作用によって、地球の自転は徐々に遅くなってきた。しかし、2004年のスマトラ島沖地震等の大規模な出来事によって、自転速度が約3マイクロ秒程度増加している[8]。

歳差

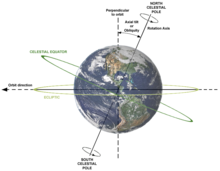

地球の地軸は、慣性空間に対しての方向を維持するため、ジャイロスコープの軸のように傾いている。太陽、月、惑星等から地球に働く外力によって、定まった方向から外れようとする。地軸の向きの周期的な大きな変化は歳差と呼ばれ、一方小さな変化は章動や極運動と呼ばれる。

物理的な効果

地球の自転の速度は、地球の形(扁球)、気候、海洋の深さや海流、地殻変動の力等に対して、長い間に様々な効果を与える[9]。

自転の起源

理論的には、地球は太陽系の形成と同時に形成したとされている。塵、岩、ガス等からできた回転する巨大な分子雲から、徐々に太陽系が形成された。この雲はビッグバンに由来する水素とヘリウム、及び超新星爆発で生成した重元素から構成されていた。ある理論によると、およそ46億年前に近傍の恒星が超新星爆発を起こし、衝撃波が太陽系に達して角速度が与えられた。回転する分子雲は押し潰され、ガスや塵の一部は重力によって凝集し始め、徐々に惑星を形成していった。最初の角速度が保存される必要があることから、集まった質量はより速く回転し始めた[10]。現在の地球の自転速度は、この初期の回転と、潮汐摩擦やジャイアント・インパクト説等のその他の要因の結果である。

地球の自転の証拠

地球の自転の系では、自由に動く物体は、固定系から見かけの経路に従っているように見える。このコリオリ力のため、落下する物体は垂直よりも東方向に曲がって落ち、北半球では発射物は右に曲がって進む。北半球と南半球で台風の回転の方向が異なる等、気象学等の様々な分野でもコリオリ力は表れる。1679年にアイザック・ニュートンからの提案を受け、ロバート・フックは8.2mの高さから落とした物体は東の方向に0.5mm曲がると予測したが、上手くいかなかった。しかし、18世紀末から19世紀初めにかけて、ボローニャのジョヴァンニ・バッティスタ・グリエルミ、ハンブルクのヨハン・ベンツェンベルク、フライベルクのフェルディナント・ライヒらが高い塔から慎重に重りを落として確証的な証拠が得られた[n 2]。

フーコーのふりこ

地球の自転に関する最も有名な実験は、1851年にレオン・フーコーによって初めて行なわれたフーコーのふりこの実験である。パリのパンテオンの頂上から67mの糸に鉄の球を吊るして行なわれた。すると地球の自転により、ふりこの振動面は緯度に応じた速さで回転した。パリの緯度では、1時間に時計回りに11度という値が予測され、実際に観測された。フーコーのふりこは現在、世界中の博物館で振動し続けている。

関連項目

脚注

- ^ In astronomy, unlike geometry, 360° means returning to the same point in some cyclical time scale, either one mean solar day or one sidereal day for rotation on Earth's axis, or one sidereal year or one mean tropical year or even one mean Julian year containing exactly 365.25 days for revolution around the Sun.

- ^ See Fallexperimente zum Nachweis der Erdrotation (German Wikipedia article).

出典

- ^ Leap seconds by USNO

- ^ a b c d IERS EOP Useful constants

- ^ Aoki, the ultimate source of these figures, uses the term "seconds of UT1" instead of "seconds of mean solar time". Aoki, et al., "The new definition of Universal Time", Astronomy and Astrophysics 105 (1982) 359?361.

- ^ Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac, ed. P. Kenneth Seidelmann, Mill Valley, Cal., University Science Books, 1992, p.48, ISBN 0-935702-68-7.

- ^ Arthur N. Cox, ed., Allen's Astrophysical Quantities p.244.

- ^ Michael E. Bakich, The Cambridge planetary handbook, p.50.

- ^ Permanent monitoring

- ^ Sumatran earthquake sped up Earth's rotation, Nature, December 30, 2004.

- ^ Physical effects

- ^ “Why does the earth spin?”. Ask a Scientist Astronomy Archice. 2010年1月26日閲覧。

外部リンク

- Earth Orientation Center: Earth rotation data and interactive analysis)

- Reason for Earth's rotation

- Why is the earth rotating ?

- Weather Makes Earth Wobble

- Earth rotation by Jean O. Dickey

- International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS)

- AAM Scientific Background Information (1.36 MB pdf file)

- Historical Eclipses and Earth’s rotation by F. Richard Stephenson (242KB pdf file)

- EarthRotation