「浄化槽管理士」の版間の差分

Baudanbau20 (会話 | 投稿記録) →認定講習時の考査: +reflist |

独自研究の除去と一部記述の中立性を向上しました。経緯はノートページの議論を参照してください。 |

||

| 105行目: | 105行目: | ||

* 後述の認定講習考査に比べると選択肢も問題数も多くなり、浄化槽に対する非常に多くの知識が問われる。 |

* 後述の認定講習考査に比べると選択肢も問題数も多くなり、浄化槽に対する非常に多くの知識が問われる。 |

||

* |

* 試験問題の内容は、浄化槽や浄化槽管理士としての業務に係る事項や法令のほか、水資源や環境問題についての知識を問う設問となっている。 |

||

=== 国家試験科目 === |

=== 国家試験科目 === |

||

| 117行目: | 117行目: | ||

#水質管理 - 10問程度 |

#水質管理 - 10問程度 |

||

#浄化槽の清掃概論 - 10問程度 |

#浄化槽の清掃概論 - 10問程度 |

||

::その他.浄化槽とは全く関連の無い雑学 - 数問 |

|||

=== 国家試験結果通知 === |

=== 国家試験結果通知 === |

||

| 128行目: | 126行目: | ||

== 認定講習 == |

== 認定講習 == |

||

* 期間は13日間で遅刻、早退、欠席は一切認められない。午前と午後それぞれ出席の確認が行われる(日程については財団法人[[日本環境設備教育センター]]、社団法人[[全国浄化槽団体連合会]]に確認。講習料は129,700円)。 |

* 期間は13日間で遅刻、早退、欠席は一切認められない。午前と午後それぞれ出席の確認が行われる(日程については財団法人[[日本環境設備教育センター]]、社団法人[[全国浄化槽団体連合会]]に確認。講習料は129,700円)。 |

||

* |

*浄化槽管理士試験と比較して認定講習の修了試験の合格率が高いため、講習修了により免状を申請する者が圧倒的に多い。講習期間中に宿泊が必要な場合、指定宿泊施設の利用を希望することも可能であるが、宿泊にかかる費用は別に受講者側が負担する必要がある。<ref>日本環境整備教育センター指定の宿泊施設を利用可能だが、割引き制度は一切ない。</ref> |

||

=== 認定講習科目 === |

=== 認定講習科目 === |

||

2023年8月17日 (木) 22:45時点における版

| 浄化槽管理士 | |

|---|---|

| 実施国 |

|

| 資格種類 | 国家資格 |

| 分野 | 自然・環境 |

| 試験形式 | マークシート |

| 認定団体 | 環境省 |

| 根拠法令 | 浄化槽法 |

| 公式サイト | https://www.jeces.or.jp/ |

| 特記事項 | 実施は日本環境整備教育センターが担当 |

浄化槽管理士(じょうかそうかんりし)は浄化槽法に基づく、浄化槽管理士資格試験の合格者もしくは浄化槽管理士講習修了者に環境大臣より交付される国家資格である。

類似の資格として浄化槽の設置工事の監督に必要な浄化槽設備士があるが、浄化槽管理士とは業務範囲が異なるため、混同しないように注意が必要である。

また、本稿では解説に浄化槽管理者(一般的には建物の所有者または占有者で、届け出ている者)、浄化槽技術管理者(所定の規模の浄化槽を統括管理する者)が頻出するため、浄化槽管理士(本稿での国家資格)を混同しないように留意されたい。

下記参照法令は、法:浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、施行規則:環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)を示すものとする。

概要

浄化槽管理士は環境大臣が所管し、浄化槽管理者より委託を受けて業として浄化槽の保守点検(点検、調整、修理)の業務に従事する者である【法第2条11、法第10条3】。国家試験及び講習は「財団法人 日本環境整備教育センター」が環境大臣より指定を受け実施し、免状は環境大臣が交付する。

原則として浄化槽管理者は、自らが管理している浄化槽の保守点検及び清掃を行わなければならないと定められているが、保守点検は浄化槽管理士に、清掃は浄化槽清掃業者に委託することが認められている。管理者が自ら保守点検及び清掃を行うことは困難であるため、ほとんど委託されているのが実状である【法第10条】。

浄化槽管理士が担えるのは「保守点検の業務」のみであり、委託されている場合でも管理士は管理者とはならない。

名称独占資格であり、浄化槽管理士免状の交付を受けていない者は浄化槽管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない【法第47条】。

浄化槽管理士は自ら保守点検業務を行うか、実地で監督しなければならない。管理士が実地で監督すれば、補助作業者は管理士資格は不要であるが、同時に複数の場所に設置されている浄化槽の保守点検を行うには、それぞれの場所で実地に管理士が監督しなければならないため、同時に行う基数と同等またはそれ以上の浄化槽管理士有資格者の確保が必要である。浄化槽法上の浄化槽であれば、処理方式や規模による資格自体の制限はなく、すべての浄化槽法上の浄化槽を保守点検することができる。実状としては、よほど大規模な浄化槽でなければ単独で保守点検作業を行うことになる。

なお、浄化槽管理者が自ら管理している浄化槽の保守点検を行う場合は管理士資格は不要であるが、管理士が行うものと同様の法令に定められた技術基準に従うため必要な器具を用意し、基準通り実施する必要がある【法第8条、第10条】。

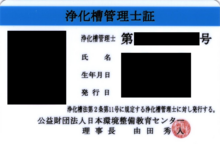

浄化槽管理士免状

浄化槽管理士の免状は終身有効で、更新や書換は不要である。サイズは日本産業規格A3である。

浄化槽法では業務に従事しているときも含め、免状の携帯義務や提示義務は定めていない。

ただし、自治体によっては、業務に従事している浄化槽管理士に定期的に自治体所定の再講習(研修)を受講すること、資格を示す証明書(自治体条例所定様式の証明書、浄化槽管理士免状又はそのコピー、日本環境整備教育センターが交付する浄化槽管理士証など)の携帯を条例で義務付けている例が多い。

実務としては何ら証明書類を携帯せずに業務に従事すると、関係者(顧客等)から資格を確認したい旨申し出があった場合に対応できずトラブルとなる可能性もあるが、浄化槽管理士免状は携帯には不適なサイズおよび材質であるため、浄化槽管理士免状のコピー又は日本環境整備教育センターが交付する浄化槽管理士証を携帯するのが一般的である。

日本環境整備教育センターが交付する浄化槽管理士証は、必須ではなく希望者のみに交付される。浄化槽管理士免状の交付を受けた後に、センター又はセンターの指定機関を経由して別途手続(要手数料)をすることにより交付される。

浄化槽保守点検業の登録を実施している自治体では、その自治体の長(知事や市長等)から浄化槽管理士証が交付され、業務に従事中は携帯すること、関係者からの求めに応じ提示する義務を定めている例もある。

浄化槽管理者との関係

浄化槽管理者は、浄化槽の管理について権原を有するものである【法第7条】。

具体的には、浄化槽が接続されている建物の所有者、管理者、占有者(賃借物件の場合は大家の他、店子や管理会社を届け出ることもできる)のうちいずれか1名である。これらの者が法人である場合は、その法人の代表者が管理者である。

浄化槽管理者には、保守点検及び清掃を定められた回数実施する義務【法第10条】、使用開始や技術管理者変更の報告義務【法第10条の2】、新設・構造・規模の変更後の水質検査の受検義務【第7条】、定期検査の受検義務【法第11条】、使用の休止や廃止の届出【法第11条の2及び3】、点検清掃記録の保存義務【施行規則第5条8】などが課されている。適切な管理が行われないと、改善命令【法第7条の2、第12条】や勧告、命令【第12条の2】などが発せられることになる。

浄化槽管理士は、管理者が「保守点検を定められた回数実施する義務」を履行するために、委託を受けて保守点検の技術上の基準に従って保守点検を行う【法第8条、施行規則第2条】、保守点検の記録を管理者に交付し、その内容を説明する義務【施行規則第5条3】などが課されている。また、自治体の条例により、定期検査の受検時期の通知、清掃時期を通知し清掃業者へ連絡する義務、保守点検の結果を自治体へ報告する義務などを課していることもある。

実務としては、浄化槽は管理者の所有(占有)物であり、管理士は浄化槽に故障又は異常を認めたときは管理者に報告しその指示を受ける必要がある。管理者に必要な処置を助言することはできるが、管理士は処置を強制する権限はない。保守点検契約は所定の作業までは一定金額であることが多いため、その範囲を超える処置が必要な場合に指示を受けることになる。実際に処置を行うかは最終的には管理者の判断となるが、自治体によっては浄化槽の故障又は異常が認められているのにもかかわらず管理者が必要な処置を行わない場合は自治体に通報する義務を管理士に課している場合や、管理士(保守点検業者)から管理者が維持管理に適切に協力しないことを理由として維持管理契約の更新を拒絶又は解除されることがある。

浄化槽技術管理者との関係

所定の規模を超える浄化槽の浄化槽管理者は、「管理士の資格を有する者で所定の要件を満たす者を浄化槽技術管理者として任命する」か「自らが技術管理者の業務を行うこと」が必要であるが、これは役職であり免許ではない。技術管理者は、大規模浄化槽施設などで複数の管理士が業務を行う場合でも、任命すべき技術管理者は1名で足り、他の者は管理士資格のみで大規模浄化槽の保守点検業務に従事することが可能である。任命されなければ法的権限を有しないため、後述の技術管理者講習を修了した者であっても、任命されなければ技術管理者としての業務を行うことはできない【法第10条2】。

技術管理者は、「技術的に高い知見を有し、専門的判断に基づき、浄化槽の維持管理に関して必要な改善措置等を講ずる。浄化槽の保守点検や清掃業務の統括的な把握、トラブル発生時の対応等を行う。」とされており、具体的には自身が技術管理者として任命されている大規模浄化槽の浄化槽の維持管理の方針を浄化槽管理者と協議のうえ決定し、業務に従事する管理士やその補助作業者、清掃業者、その他の業者(修理業者、電気工事業者等)を統括管理する業務である。技術管理者の業務に清掃業務の統括があるが、技術管理者であることを根拠として自ら清掃業務を行うことはできない(会社が浄化槽清掃業の許可を受けている場合は可能)。保守点検については技術管理者は管理士でもあるので自ら行うことも可能である。

技術管理者の選任要件は、「所定の規模を超える浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務の実務経験2年」又は「これと同等の知識及び技能を有する者」である。前者は既に技術管理者が任命されている大規模浄化槽で管理士として実務経験を積む方法、後者は、日本環境整備教育センターが実施している浄化槽技術管理者講習を受講し、修了することにより得られる【施行規則第8条】。

浄化槽管理者は自ら技術管理者となることができ、この場合管理士資格や実務経験は不要である【法第10条2ただし書き】。しかし前述のとおり統括管理する業務であるため、現実的には困難である。

浄化槽設備士との関係

類似の資格として国土交通大臣が所管する浄化槽設備士がある。設備士は浄化槽工事業の登録を受けた者に所属して、「浄化槽設置工事またはその構造若しくは規模の変更工事」の監督を行うことができる。監督資格であるため、その現場に有資格者が一人でも居れば他の作業者に設備士資格は不要であるが、実地で監督を行う必要がある。設備士が工事を業務範囲とするのに対し、管理士は、保守点検及び修理が業務範囲である。双方の資格に優劣や上位下位はなく、それぞれ別の業務範囲の資格であるため工事と保守点検及び修理の両方を実施するには、設備士及び管理士両方の資格が必要である。難易度としては、設備士の方が受験資格が必要なため取得がやや困難である。

浄化槽清掃業者との関係

管理士や設備士の業務範囲に浄化槽の清掃は含まれていない。浄化槽の清掃とは、浄化槽の中にある汚泥等(水、沈殿物、付着物、スカムなど)を浄化槽外に引き出し、洗浄、掃除を行うことである。浄化槽清掃は、浄化槽清掃業の許可を受けている者でなければできない。原則として清掃作業者に作業資格は不要であるが、「浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能を有する者」という浄化槽清掃業の許可条件を第三者により確認するための民間資格として浄化槽清掃技術者講習がある。また、様々な年代、メーカー、型式、処理方式が混在し、手順を誤ると水圧や土圧により浄化槽を破損させてしまうこともあり得るため、十分な知識が必要である。実態としては、保守点検業者が浄化槽清掃業の許可も受けていることもあり、その場合は管理士と同じ人物が浄化槽の清掃を行うということもあり得るが、前述のとおり管理士資格は何ら関係しない。

浄化槽管理者は、法的には自ら清掃も行うことも可能であるが、近年では引き出した汚泥の処分方法などに課題があり、個人では適切な処分が困難なため、現実的ではない。

管理士は、浄化槽の中にある汚泥等を浄化槽外に引き出す必要がない場合で、保守点検の技術上の基準を満たすための洗浄や掃除、汚泥やスカム等を別の槽へ移送することは清掃にはあたらないので可能である。槽内の状態が著しく悪化し又は点検修理のために浄化槽外に汚泥等を引き出す必要がある場合は、清掃業者に依頼することになる。

法定検査員との関係

法定検査員は都道府県の指定検査機関に所属し、法第7条又は11条に基づき浄化槽の外観、水質、書類を検査するものである。点検や調整修理は行わない。法定検査での結果(指摘事項)により、都道府県知事から改善命令等(助言、指導、勧告)や浄化槽の使用停止命令が発出されることがある【法第12条及びの2】。指定検査機関はその地域ごとに一つの機関が指定されており、管理士(保守点検業者)や清掃業者のように管理者が任意に選択することはできない。

法定検査員となるには都道府県からの推薦(指定検査機関に所属)と、管理士(学歴経験不問)又は所定の学歴と実務経験が必要である。

管理士と検査員が直接やりとりすることは原則ないが、検査の指摘事項が保守点検に係るものである場合は、都道府県知事からの改善命令等が管理士に発出されることがある。

自治体によっては管理士を指定採水員として任命し、検査員の一部業務を委任されていることがある。この場合、外観、書類検査と採水のみを指定採水員である管理士が行い、水質検査と総合判定を指定検査機関(検査員)が行う。

受験・受講資格

- 学歴、実務経験一切問わない。

国家試験

- 10月の日曜日(概ね中旬から下旬)に宮城・東京・愛知・大阪・福岡で行われる。受験料は23,600円。他に受験料振込手数料、申請書を取り寄せる際と申請書を提出する際の送料、自分宛に受験票を送るための切手代や証明写真代等が別途必要になる。令和5年時点でインターネット(電子)申請には対応しておらず、書面での申請を要する。

国家試験時の試験問題

- 試験問題は下記の国家試験科目に関する内容より出題される。試験時間は午前と午後に分かれ、午前が2時間30分(10時00分~12時30分)、午後が2時間30分(14時00分~16時30分)だが、それぞれ開始60分後に退席が可能である。問題数は100問(午前50問+午後50問)の五択で、マークシート方式。

- 後述の認定講習考査に比べると選択肢も問題数も多くなり、浄化槽に対する非常に多くの知識が問われる。

- 試験問題の内容は、浄化槽や浄化槽管理士としての業務に係る事項や法令のほか、水資源や環境問題についての知識を問う設問となっている。

国家試験科目

- 試験科目ごとの最低得点は規定されておらず、午前に1~4、午後に5~7がまとめて出題される。試験科目は施行規則第21条に定められている以下の7科目である。

- 浄化槽概論 - 10問程度

- 浄化槽行政論 - 10問程度

- 浄化槽の構造及び機能 - 20問程度

- 浄化槽工事概論 - 10問程度

- 浄化槽の点検、調整及び修理 - 30問程度

- 水質管理 - 10問程度

- 浄化槽の清掃概論 - 10問程度

国家試験結果通知

- 試験終了後1ヶ月以内に(詳細な日付は受験日に説明される)、合格者の受験番号を官報、財団法人日本環境整備教育センターの掲示場及びホームページにおいて発表するとともに、郵送により合格者に合格証書を交付し、不合格者には不合格の旨を通知する【施行規則第23条】。

- 令和3年度の受験申請者数1,175人のうち受験者は1,034人で、受験率88.0%、うち合格者数は215人で、合格率は20.8%となっている。

- 合格基準点は午前午後の総得点で判定され、科目ごとの最低得点はない。原則65点以上/100点満点である。合格点は難易度調整により若干上下することがある。

認定講習

- 期間は13日間で遅刻、早退、欠席は一切認められない。午前と午後それぞれ出席の確認が行われる(日程については財団法人日本環境設備教育センター、社団法人全国浄化槽団体連合会に確認。講習料は129,700円)。

- 浄化槽管理士試験と比較して認定講習の修了試験の合格率が高いため、講習修了により免状を申請する者が圧倒的に多い。講習期間中に宿泊が必要な場合、指定宿泊施設の利用を希望することも可能であるが、宿泊にかかる費用は別に受講者側が負担する必要がある。[1]

認定講習科目

講習科目は、施行規則第41条に次のように定められている。

- 浄化槽概論 8時間以上 ※

- 浄化槽行政 4時間以上

- 浄化槽の構造及び機能 22時間以上

- 浄化槽工事概論 4時間以上 ※

- 浄化槽の点検、調整及び修理 30時間以上

- 水質管理 10時間以上

- 浄化槽の清掃概論 2時間以上

※ 浄化槽設備士の資格を有する者については、1及び4の科目が免除される。

認定講習時の考査

- 問題は講習に使用されるテキスト(浄化槽の維持管理)より出題。講習の初日に配布される。試験時間は2時間30分で、開始30分後に退席可能である。問題は40問の四択でマークシート方式である。近年は難しくなり、合格率80%前後である。なお、再考査は合否発表後3年以内なら、なんどでも受験可能であるが、再試験の合格率は、20%から30%である。

脚注

- ^ 日本環境整備教育センター指定の宿泊施設を利用可能だが、割引き制度は一切ない。