ヒル球

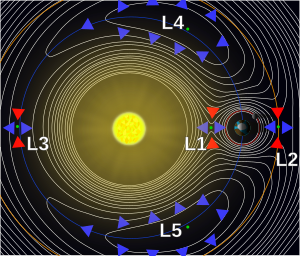

ヒル球(ひるきゅう、英語: Hill sphere)とは、天体力学の分野において、重い天体のまわりを公転する天体の重力が及ぶ範囲を示す。2天体に対し第3の天体の質量が無視できるくらい少ない場合に、第1の天体の摂動を受けながら第2の天体の周りを運動する第3の微小天体がいつまでも第2の天体の周りにとどまるような領域を言う。アメリカの天文学者ジョージ・ウィリアム・ヒルにより求められた。同様の解析をフランスのエドゥアール・ロシュも独立して行ったので、ロシュ球と呼ばれることもある。

概説

[編集]ヒル球は、その名の通り球状の空間である。このヒル球の半径はヒル半径、もしくは重力圏半径とも呼ばれる。

天体1の周りを天体2が公転している状況を考えよう。これらの質量をそれぞれと()、2天体間の距離をとする。さらに、天体2の近傍に質量()のテスト粒子を置き、その距離をとする()。

ここで、テスト粒子が天体2のごく近傍に位置することから、これを天体2の公転運動と共回転する座標系に乗せる。このとき、テスト粒子が受ける力は、天体1からの重力、天体2からの重力、座標系の回転に伴う遠心力の3つとなる。ヒル球は天体2の重力が支配的となる領域であるため、たとえばその内縁境界では次のような力のつり合いが満たされる。

ここでは万有引力定数、は座標系の回転角速度である。座標系の回転角速度は天体2のケプラー角速度に等しいことからと表せるので、これを用いて右辺を変形する。

一方で左辺は、をの1次項までテイラー展開を施すことによって、以下のように変形できる。

上記2つの式を等号で結び、について解くと、

が得られる。これがヒル球の半径、すなわちヒル半径である[1]。

ヒル球を用いた解析は衛星の安定性を知るうえで有用である。惑星のヒル球の内側では惑星の周りを公転しつづける軌道が可能であり、そのような天体は惑星の衛星となる。一方で、ヒル球の外側では惑星の周りを公転するような軌道をとることができず、惑星とは独立して太陽のまわりを公転する天体となる。たとえば、質量5.97×1024 kgの地球と1.99×1030 kgの太陽の距離が 149.6 Gm(1 au)の時のヒル球の半径は約1.5 Gm(0.01 au)であり、実際の月の軌道半径0.370 Gm(0.0025 au)はヒル半径と比較して十分に小さい。

別の例として、地球の300 kmの高さをまわる104 tのスペースシャトルのヒル球の径は120 cmにすぎず、スペースシャトルの重心からの距離120 cmはスペースシャトル中にある。

ヒル半径は天体の質量と主星との距離で決まり、特に距離に対する依存性が強い。そのため、太陽系で最も大きいヒル球を持つのは海王星で、その半径は116 Gm(0.775 au)である。なお、太陽系の惑星の中で最も質量の大きな天体である木星は、海王星よりもずっと太陽に近いがために、そのヒル半径は53 Gm(0.354 au)に過ぎない。

ヒル球の解析は近似的なモデルであり、衛星となる天体の質量もモデルに影響を与えないように十分小さくなければならない。さらに放射圧などの考慮されていない力もあるため、衛星が長期的に安定である軌道はヒル球の1/2から1/3の内側の範囲にある。[要出典]

出典

[編集]- ^ D., Murray, Carl (1999). Solar system dynamics. Dermott, S. F.. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781139174817. OCLC 817925468

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- Mike Luciuk. “Can an Astronaut Orbit the Space Shuttle?”. 2017年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月27日閲覧。

![{\displaystyle a=r{\sqrt[{3}]{\frac {M_{2}}{3M_{1}}}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3d7211da61aa5232e7fed617279322432a72b347)