検索結果

表示

このウィキでページ「翁阿弥」は見つかりませんでした。以下の検索結果も参照してください。

- られるが、幼少時に参学した補巌寺に帰依し、世阿弥夫妻は至翁禅門・寿椿禅尼と呼ばれ、田地各一段を寄進したことが能帳に残っている。大徳寺に分骨されたのではないかといわれている。「観世小次郎画像賛」によれば嘉吉3年(1443年)に没したことになっている。 世阿弥の作品とされるものには、『高砂』『井筒』『実…17キロバイト (2,478 語) - 2024年6月27日 (木) 01:44

- 世子六十以後申楽談儀 (カテゴリ 世阿弥)て初められし時」の解釈を巡り、文面どおりに伊賀小波多で観阿弥が座を立てたとみるか、「伊賀小波多にて」を直前の翁面についての解説が本文に混入したとして、伊賀での創座はなかったとみるかの両論が存在する(上記『世阿弥 禅竹』補注)。 ^ 同「世阿弥と禅竹の伝書」 ^ 以下、表章『能楽史新考』「『申楽談儀』解説」を参照。…19キロバイト (3,560 語) - 2024年5月6日 (月) 09:07

- 本法寺 (京都市) (カテゴリ 本阿弥光悦)現住は96世瀬川日照貫首(千葉県柏市妙照寺より晋山)。親師法縁縁頭寺。 本堂(京都府指定有形文化財) - 寛政9年(1797年)再建。扁額は本阿弥光悦の筆。 光悦翁手植之松 - 本阿弥光悦が植えたという松。 長谷川等伯像 庫裏(京都府指定有形文化財) 書院(京都府指定有形文化財) 庭園「巴の庭」(国指定名勝) -…17キロバイト (2,374 語) - 2024年5月25日 (土) 08:33

- 栄西 道元 後醍醐天皇 日野資朝 日野俊基 光厳天皇 一休宗純 足利義政 村田珠光 - 奈良流、珠光流。 武野紹鷗 - 堺流。 能阿弥 - 東山流。 志野宗信 - 志野流。 玉置一咄 - 瑞穂流。 古市澄胤 北向道陳 「てんかさんそうしょう」と読み、天下を省略して、「さんそうしょう」ともいう。…9キロバイト (1,236 語) - 2024年6月30日 (日) 02:03

- する義教によって、永享元年に既に決まっていた仙洞御所での演能を中止させられるなど、世阿弥・元雅は露骨な圧迫を受けることとなる。元雅はその状況下でも志を失わずに活動を続けたとみられ、大和吉野の天河大弁財天社に奉納した翁の面が現存している。しかし苦境から脱することが出来ず、その才能を十分に発揮できないま…15キロバイト (2,675 語) - 2024年5月11日 (土) 10:58

- この時代には他にも多くの水墨画家がいた。著名な者としては、曾我蛇足、松谿、岳翁蔵丘らがいるが、これらの人物の伝記はあまり明らかでない。足利将軍家に仕えた「同朋衆」(唐物の目利きなど、芸術顧問的な仕事をしていた)の阿弥派一族(能阿弥、芸阿弥、相阿弥)も水墨の作品を残している。 雪舟 長谷川等伯 俵屋宗達 尾形光琳…17キロバイト (2,945 語) - 2024年6月1日 (土) 15:59

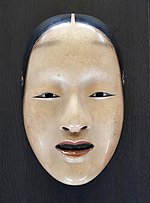

- 聚楽第図屏風(じゅらくだいず・びょうぶ / じゅらくていず・びょうぶ) 重要文化財「旧金剛宗家伝来能面 54面」の明細 翁(伝春日作)、不動、孫次郎(伝孫次郎作)、顰(しかみ、伝赤鶴(しゃくつる)作)、白色翁(伝日光作)、黒色翁(伝春日作)、黒色翁(伝日光作)、小尉(伝小牛作)、小尉(伝小牛作)、石王尉(伝福来作)、稲尉、大癋見(お…10キロバイト (1,370 語) - 2024年2月29日 (木) 22:07

- などに関する実技的な理論や知識を集成する。世阿弥らに仮託されているが、実際には『風姿花伝』の記述の一部が含まれているにすぎない。『風姿花伝』のほか、当時通行していた各種の伝書から有益な情報を取り集めて編集しなおしたものと思われる。 その所説は、巻一の「翁」についての記述のように確かな古説に拠ったら…3キロバイト (498 語) - 2022年12月5日 (月) 02:12

- ^ 漁民の長 ^ 主題や構成が明確な能 ^ a b c 梅原猛、観世清和『能を読む①翁と観阿弥』角川学芸出版 2013年pp272-283 梅原猛、観世清和『能を読む①翁と観阿弥』角川学芸出版 2013年 大槻能楽堂曲目解説 通盛 平家物語 平通盛 小宰相 平家の落人…5キロバイト (745 語) - 2022年11月23日 (水) 11:05

- 美濃国の国人領主であった古田重安の弟・古田勘阿弥(還俗し主膳重定と改名したという)の子として美濃国に生まれ、後に伯父・重安の養子となったという。家紋は三引両。『古田家譜』に勘阿弥は「茶道の達人也」と記されていることから、織部も父・勘阿弥の薫陶を受け武将としての経歴を歩みつつ、茶人としての強い嗜好性を持って成長したと推測される。…35キロバイト (5,250 語) - 2024年5月16日 (木) 03:41

- 朝倉(宇佐美)悠希 演 - 戸田菜穂 主人公。 朝倉春江 演 - 香山美子 悠希の母。 朝倉源太郎 演 - 板東英二 悠希の父。 朝倉トキ 演 - 丹阿弥谷津子 悠希の祖母。 朝倉靖男 演 - 今井雅之 悠希の兄。源太郎との血のつながりはない。一時そのことに悩み、遠洋漁業に出る。 朝倉佐和子 演 - 綾瀬るり…11キロバイト (890 語) - 2024年5月10日 (金) 20:52

- 以上は『申楽談儀』に紹介されるエピソードである。後の世阿弥も、摂津猿楽の榎並と立合で「翁」を舞った際、突然ぴたりと舞を止め、それに対応出来ずそのまま舞い続けた榎並に恥をかかせている。立合は役者同士の真剣勝負であり、このような相手からの「仕掛け」に当意即妙に対応してみせてこそ、優れた役者であると世阿弥…5キロバイト (937 語) - 2024年4月4日 (木) 13:32

- 翁ら在京の華族・知名士等16名からなる輪番茶事グループ「和敬会」(後に益田鈍翁・高橋箒庵らが参加)の会員で、諸流の茶道の点前を研究し、『点茶活法』という大著があり、弟子に織部流を教授した。また、原宗改は織部の(真行草のうちの)真の点前を考案し「正式織部本流」を立ち上げた。宗改の弟子・秋元瑞阿弥…20キロバイト (3,095 語) - 2024年6月12日 (水) 08:09

- 幾らか現代の文章には仁阿弥道八は隠居後、「道翁」と名乗ったと書かれていることがあるが、仁阿弥道八の桃山焼として存在する皿の表には桃山の印が、裏には仁阿弥と彫銘してあり、また、明治三十三年には高木如水が、『三代高橋道八が伏見桃山に隠居した後に「道翁」と号した。』と記していることから、隠居名の「道翁」とは三代高橋道八であると考えられている。…6キロバイト (963 語) - 2024年3月3日 (日) 11:46

- 寺清滝宮の楽頭を勤め、青蓮門院義円の後援を受ける有力な一座であった。『談儀』には榎並座について、父・観阿弥も参考にした「馬の四郎」なる鬼の名手がいたこと、世阿弥が足利義満の御前で榎並座の役者と「翁」の立合能で対決したことなどが記されている。しかしその後は棟梁の二代続けての死などで座勢は後退し、後裔…10キロバイト (1,611 語) - 2023年3月19日 (日) 13:27

- 構築。洛外とされた当地の治安は、辻斬りや追いはぎが出没するなど、相当に悪化していたとされる。 1615年(元和元年)に、辺土への居住を希望していた本阿弥光悦が、徳川家康より御土居以北の約8、9万坪の原野を拝領して、一族縁者を引き連れて移り住んだ。こうして、鷹峯の地に集落(いわゆる光悦村)が形成され、…23キロバイト (3,216 語) - 2024年2月25日 (日) 10:26

- 巻之九。 巻之十。 目次 巻之五 日本橋市をなす事 都人待乳山一見の事付宗斎事 東国に徳義おほき事 才兵衛諸芸を俄に学ぶ事 花折る咎に縄かゝる事 楽阿弥乞食の事 土風に江戸町さわぐ事 勧進能見物の事 屏風斎心まがる事 よし原町の橋渡りかねたる事 歌舞妓をどりの事 【 NDLJP:303】