「結晶化」の版間の差分

m r2.7.1) (ロボットによる 追加: ko:결정화 |

{{Commonscat|Crystallization}} |

||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{出典の明記|date=2012年4月13日 (金) 14:16 (UTC)}} |

|||

[[ |

[[ファイル:Snow crystallization in Akureyri 2005-02-26 19-03-37.jpeg|thumb|300px|木の枝の上にできた[[霜]]の結晶]] |

||

| ⚫ | |||

'''結晶化'''(けっしょうか、{{Lang-en-short|crystallization}}<ref>{{Cite book|和書 |

|||

|author = [[文部省]] |

|||

|coauthors = [[日本物理学会]]編 |

|||

|title = [[学術用語集]] 物理学編 |

|||

|url = http://sciterm.nii.ac.jp/cgi-bin/reference.cgi |

|||

|year = 1990 |

|||

|publisher = [[培風館]] |

|||

|isbn = 4-563-02195-4 |

|||

|page = |

|||

| ⚫ | |||

== 機構 == |

== 機構 == |

||

結晶化は[[核形成]]と[[結晶成長]]という2つの段階からなる。 |

結晶化は[[核形成]]と[[結晶成長]]という2つの段階からなる。 |

||

=== 核形成=== |

|||

核形成は、溶液中に分散している[[溶質]][[分子]]が集まり、数ナノメートル程度の大きさの[[クラスター (物質科学)|クラスター]](集団)を作る段階である。微小な領域での[[濃度]]の増加が起こり、クラスターが十分に安定な条件が整うと、この段階が始まる。出来上がったクラスターは、結晶の[[核]]となるが、不安定な場合は解離してしまう。安定な核となるためには、ある程度の大きさを超えなければならないが、その大きさは溶液が置かれている条件([[温度]]、[[過飽和]]、[[不純物]]など)によって決まる。[[原子]]が規則的・周期的に配列し、[[結晶構造]]が決定されるのもこの段階である。ここでいう「結晶構造」とは、原子の配置の様式を意味する語であり、出来上がる結晶の塊の大きさや形のことではない。 |

|||

=== 結晶成長 === |

|||

結晶成長では、出来上がった核が成長する。過飽和状態が続く限り、核形成と結晶成長は進行し続ける。過飽和は結晶化の駆動力であるため、核形成と結晶成長の速さは溶液の過飽和度が高いほど加速される。条件によっては、核形成と結晶成長のうちのいずれかが支配的になるため、結果として、大きさや形の異なる結晶が得られる。[[医薬品]]などの[[工業]]的な[[製造]]過程においては、結晶の大きさ・形状のコントロールが重要な課題の1つである。過飽和状態が終わると、溶液は固–液[[平衡]]に達し、結晶化は完了する。条件が変化して平衡が破れ、溶液が過飽和状態になれば、再び結晶化が始まる。 |

|||

== 自然界における結晶化 == |

== 自然界における結晶化 == |

||

[[ |

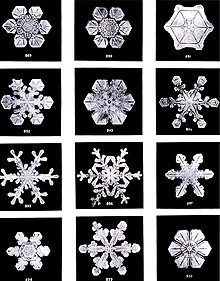

[[ファイル:SnowflakesWilsonBentley.jpg|thumb|[[雪]]の結晶は結晶成長の条件によって幾何学形状が異なることで良く知られる]] |

||

結晶化を含む過程は自然界には数多く存在する。以下に例を挙げる。 |

結晶化を含む過程は自然界には数多く存在する。以下に例を挙げる。 |

||

*[[鉱物]]の結晶化([[宝石]]も参照)。 |

* [[鉱物]]の結晶化([[宝石]]も参照)。 |

||

*[[鍾乳石]]や[[鍾乳石# |

* [[鍾乳石]]や[[鍾乳石#石筍・石柱|石筍]]の形成。 |

||

*[[雪]]の結晶([[コッホ曲線]]も参照)。 |

* [[雪]]の結晶([[コッホ曲線]]も参照)。 |

||

== 人工的な方法 == |

== 人工的な方法 == |

||

結晶化が起こるためには、溶液は過飽和していなければならない。すなわち、平衡状態における濃度よりも多くの溶質(分子または[[イオン]])を含んでいる必要がある。そのような状態を起こす一般的な方法として |

結晶化が起こるためには、溶液は過飽和していなければならない。すなわち、平衡状態における濃度よりも多くの溶質(分子または[[イオン]])を含んでいる必要がある。そのような状態を起こす一般的な方法として、 |

||

# 溶液を冷却する |

|||

# 溶質の[[溶解度]]を減少させるような新たな溶媒を加える(この技法は貧溶媒添加晶析として知られる) |

|||

# [[化学反応]]を起こす |

|||

# [[水素イオン指数]] (pH) を変化させる |

|||

などが知られている。溶媒をゆっくりと[[蒸発]]させる、といった方法もとられる。 |

|||

== 脚注 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

{{Reflist}} |

|||

<!-- == 参考文献 == --> |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

{{Commonscat|Crystallization}} |

|||

| ⚫ | |||

*[[晶 |

* [[再結晶]] |

||

*[[晶 |

* [[晶析]] |

||

*[[ |

* [[晶癖]] |

||

*[[ |

* [[結晶構造]] |

||

*[[ |

* [[分別結晶]] |

||

*[[ |

* [[単結晶]] |

||

| ⚫ | |||

<!-- == 外部リンク == --> |

|||

{{ |

{{デフォルトソート:けつしようか}} |

||

[[Category:物理化学の現象]] |

[[Category:物理化学の現象]] |

||

[[Category:結晶学]] |

[[Category:結晶学]] |

||

2012年4月13日 (金) 14:16時点における版

結晶化(けっしょうか、英: crystallization[1])は、均一な溶液から固体結晶が生成する、自然な、または人為的な過程である。また、化学においては、固体と液体を分離する技術の1つである。

機構

核形成

核形成は、溶液中に分散している溶質分子が集まり、数ナノメートル程度の大きさのクラスター(集団)を作る段階である。微小な領域での濃度の増加が起こり、クラスターが十分に安定な条件が整うと、この段階が始まる。出来上がったクラスターは、結晶の核となるが、不安定な場合は解離してしまう。安定な核となるためには、ある程度の大きさを超えなければならないが、その大きさは溶液が置かれている条件(温度、過飽和、不純物など)によって決まる。原子が規則的・周期的に配列し、結晶構造が決定されるのもこの段階である。ここでいう「結晶構造」とは、原子の配置の様式を意味する語であり、出来上がる結晶の塊の大きさや形のことではない。

結晶成長

結晶成長では、出来上がった核が成長する。過飽和状態が続く限り、核形成と結晶成長は進行し続ける。過飽和は結晶化の駆動力であるため、核形成と結晶成長の速さは溶液の過飽和度が高いほど加速される。条件によっては、核形成と結晶成長のうちのいずれかが支配的になるため、結果として、大きさや形の異なる結晶が得られる。医薬品などの工業的な製造過程においては、結晶の大きさ・形状のコントロールが重要な課題の1つである。過飽和状態が終わると、溶液は固–液平衡に達し、結晶化は完了する。条件が変化して平衡が破れ、溶液が過飽和状態になれば、再び結晶化が始まる。

自然界における結晶化

結晶化を含む過程は自然界には数多く存在する。以下に例を挙げる。

人工的な方法

結晶化が起こるためには、溶液は過飽和していなければならない。すなわち、平衡状態における濃度よりも多くの溶質(分子またはイオン)を含んでいる必要がある。そのような状態を起こす一般的な方法として、

などが知られている。溶媒をゆっくりと蒸発させる、といった方法もとられる。