検索結果

表示

このウィキでページ「北条朝時(名越流)」は見つかりませんでした。以下の検索結果も参照してください。

- 名越流北条氏(なごえりゅうほうじょうし)は、鎌倉時代の北条氏の分流。鎌倉幕府2代執権・北条義時の次男・北条朝時を祖とする。名越の地にあった祖父・北条時政の邸を継承したことにより名越を称し、母方の比企氏の地盤を継いで代々北陸や九州の国々の守護を務めた。 創設当初の名越流…9キロバイト (1,258 語) - 2023年9月19日 (火) 23:07

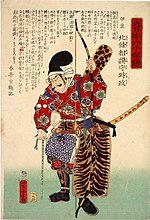

- 北条 朝時(ほうじょう ともとき)は、鎌倉時代前期の武将。鎌倉幕府第2代執権・北条義時の次男。名越流北条氏の祖。母は正室の姫の前。祖父・北条時政の屋敷であった名越邸を継承したことにより、名越 朝時(なごえ ともとき)とも呼ばれる。 建久4年(1193年)、北条義時…14キロバイト (2,174 語) - 2024年5月25日 (土) 05:40

- 北条の名字で呼称されたことが確認できる者は時政、時頼などごく少数派である。 鎌倉幕府の最高政務機関である評定衆の席次上位を独占した北条氏系十二家は以下の家が挙げられる。名越家、常盤家、塩田家、政村流北条氏、伊具家、甘縄家、佐介家(2家)、時房流北条氏、大仏家(3家) 伊豆国田方郡北条…39キロバイト (5,383 語) - 2024年5月8日 (水) 14:15

- 北条 時章(ほうじょう ときあき、ときあきら)は鎌倉時代前期の北条氏一門。鎌倉幕府の評定衆。名越 時章(なごえ ときあき、ときあきら)とも。名越流北条氏の初代北条朝時の子で、第2代当主。 寛元3年(1245年)には兄の北条光時が5代執権北条時頼の廃立を企てて失敗した宮騒動により失脚しており、事前に…4キロバイト (473 語) - 2024年6月22日 (土) 09:57

- 父:北条時政 母:伊東入道の娘 妻:阿波局 男子:北条泰時…得宗家 妻:姫の前…比企朝宗の娘 男子:北条朝時…名越流祖 男子:北条重時…極楽寺流祖 女子:竹殿…大江親広および土御門定通妻 妻:伊佐朝政の娘 男子:北条有時…伊具流祖 妻:伊賀の方…伊賀朝光の娘 男子:北条政村…政村流祖 男子:北条実泰…金沢流祖…67キロバイト (11,476 語) - 2024年6月27日 (木) 13:51

- 北条 光時(ほうじょう みつとき)は、鎌倉時代前期の武将。北条氏の一門。名越流北条氏の祖である北条朝時の嫡男。名越 光時(なごえ みつとき)とも。 寛元4年(1246年)、第4代執権北条経時が早世すると、光時が前将軍藤原頼経と共謀して新執権北条時頼を廃しようとした謀反が発覚する(宮騒動)。『保暦間…3キロバイト (328 語) - 2023年3月19日 (日) 15:11

- 北条 教時(ほうじょう のりとき)は、鎌倉時代中期の武将。北条氏の一門。名越流・北条朝時の子。母は北条時房の娘。名越 教時(なごえ のりとき)とも。 康元元年(1256年)から文永2年(1265年)まで引付衆、文永2年(1265年)から文永9年(1272年)まで評定衆を務めた。 北条…3キロバイト (347 語) - 2024年6月22日 (土) 09:53

- 北条 時基(ほうじょう ときもと)は、鎌倉時代中期から後期にかけての武将、北条氏の一門。名越流の祖・北条朝時の子。 時基の史料上の初見は建長5年(1253年)で、康元2年(1257年)2月2日以前に六位の地位にあった。 名越流と得宗家との対立により、兄たちが宮騒動、二月騒動で度々討伐を受けるが、兄…3キロバイト (256 語) - 2023年2月23日 (木) 14:45

- 朝時を後継者とした理由の1つとして朝時が時政の名越邸を継承している点を挙げているが、朝時の名越邸継承は時政の失脚後に義時・政子の差配によってである可能性が高く、また朝時が義時・泰時と不仲になったのも義時が朝時の母方の一族比企氏を比企能員の変で滅ぼしたことによって、朝時が義時の後継者となる可能性が低くなったからだとしている。…56キロバイト (9,757 語) - 2024年6月7日 (金) 14:25

- 北条 時幸(ほうじょう ときゆき)は、鎌倉時代前期の北条氏の一門。名越流北条氏の祖である北条朝時の四男。名越 時幸(なごえ ときゆき)とも。 寛元4年(1246年)に4代執権北条経時が早世すると、兄弟と共に前将軍藤原頼経を擁して反得宗派を形成し、経時の弟で後を継いだ執権北条時…2キロバイト (171 語) - 2023年3月16日 (木) 15:00

- 北条 時長(ほうじょう ときなが)は、鎌倉時代中期の武将、北条氏の一門。名越流・北条朝時の三男。母は大友能直の娘。 通称は遠江三郎といい、父朝時が遠江守であったことに由来する通称であった。仁治、寛元年間(1240年 - 1246年)備前守の任にあり、この期間、史料では備前守、備前前司と呼ばれていた。…3キロバイト (350 語) - 2023年2月22日 (水) 15:53

- 演:増田恵子 実時の前妻。顕時の母。 享子(たかこ) 演:木村多江 実時の後妻。政村の娘。 滝子(たきこ) 演:浜名彩香 → 乙宮ゆめ 顕時の妻。 北条時章(ほうじょう ときあきら) 演:白竜 名越流北条氏当主。北条朝時の次男。北条義時の孫。重時・政村の甥。 自分たちこそが北条…59キロバイト (9,155 語) - 2024年5月6日 (月) 09:12

- 姫の前 (カテゴリ 北条義時)承元元年3月29日(1207年4月27日))は、鎌倉時代初期の比企一族の女性。鎌倉幕府の御家人・比企朝宗の娘。鎌倉幕府第2代執権・北条義時および公家源具親の正室。子に北条朝時(名越流祖)、重時(極楽寺流祖)、竹殿、源輔通他。 源頼朝の大倉御所に勤める女官であった姫の前は、『吾妻鏡』に「比企の籐内朝宗が息女、当時権威…4キロバイト (640 語) - 2024年1月8日 (月) 16:41

- 鎌倉時代は初代執権北条時政がこの地に館を構えたことから、「名越殿」と呼ばれた。『吾妻鏡』には、建久3年(1192年)7月、源頼朝が「名越殿」を訪ねたとの記述がある。 時政以来、この地には北条氏の邸宅があった。父北条義時の勘気を被って廃嫡となった北条朝時が、祖父時政の屋敷を継承した事により名越次郎を名乗り、名越流北条氏の祖となる。…7キロバイト (1,184 語) - 2024年5月12日 (日) 11:39

- 北条宗宣(大仏流当主、のち第11代執権) 北条宗泰(宗宣の弟) 北条宗長(名越流) 足利家時 足利宗家(斯波宗家、家時の従兄弟) 安達宗景(泰盛の子) 安達盛宗(宗景の弟) 安達宗顕(安達顕盛の子で時顕の父。宗景の従兄弟にあたる) 小田宗知 小山宗朝 小山宗長(貞朝の父) 葛西宗清(清宗) 河越宗重 佐々木宗信(六角宗信、頼綱の子)…35キロバイト (5,132 語) - 2024年6月21日 (金) 01:52

- 鎌倉幕府の有力御家人足利泰氏と北条(名越)朝時の娘の間に長男として生まれる。寛元3年(1245年)の鶴岡八幡宮放生会における将軍近侍(供奉人中後陣随兵の筆頭)に任じられた足利三郎家氏の記載を初見として以降『吾妻鏡』にその活動を見せ始める。 母は名越流北条…10キロバイト (1,311 語) - 2024年5月17日 (金) 09:02

- 北条 政村(ほうじょう まさむら)は、鎌倉時代前期から中期にかけての北条氏の一門。鎌倉幕府第7代執権(在職:1264年 - 1268年)。2代執権北条義時の五男。母は継室の伊賀の方。3代執権北条泰時は異母兄にあたる。政村流北条氏の祖であり、12代執権北条煕時は曾孫にあたる。13代執権北条基時も血縁的には曾孫である。…15キロバイト (2,334 語) - 2024年6月21日 (金) 02:03

- 北条 時政(ほうじょう ときまさ、平時政(たいらの ときまさ))は、平安時代末期から鎌倉時代初期の日本の武将。鎌倉幕府初代執権。北条氏の一門。伊豆国の在地豪族の北条時方もしくは北条時兼の子。北条政子、北条義時の父。得宗家初代当主。 家系は桓武平氏平直方流を自称する北条氏であるが、直方流は仮冒で伊豆国の豪族出身という説もある。…43キロバイト (7,257 語) - 2024年6月11日 (火) 10:02

- 家内にあっては、はじめ名越流北条氏の北条朝時の娘を正室に迎え、斯波家氏、渋川義顕を儲けるが、後に得宗家の北条時氏の娘と婚姻することになり、これを正室として足利頼氏を儲けた。得宗家との婚姻により、朝時の娘は側室に移され、後継者と目されていた家氏は廃嫡、尾張足利家…11キロバイト (1,556 語) - 2024年5月3日 (金) 09:33

- → 太平記 巻第九 巻第九 58 足利殿御上洛事 先朝船上に御坐有て、討手を被差上、京都を被責由、六波羅の早馬頻に打て、事既に難儀に及由、関東に聞へければ、相摸入道大に驚て、さらば重て大勢を指上せて半は京都を警固し、宗徒は舟上を可責と評定有て、名越尾張守を大将として、外様の大名二十人を被催。其中に足