「収塚古墳」の版間の差分

Foresttogoo (会話 | 投稿記録) ギャラリーを追加 |

m 参照エラーの修正等 タグ: 2017年版ソースエディター |

||

| (2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{日本の古墳 |

{{日本の古墳 |

||

|名称= 収塚古墳 |

|名称= 収塚古墳 |

||

|画像=[[File:Osamezuka |

|画像=[[File:Osamezuka ancient tomb 001.jpg|250px]] |

||

|所属=[[百舌鳥古墳群]] |

|所属=[[百舌鳥古墳群]] |

||

|所在地=大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町 |

|所在地=大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町 |

||

| 7行目: | 7行目: | ||

|形状=前方後円墳 |

|形状=前方後円墳 |

||

|規模=墳丘長61m |

|規模=墳丘長61m |

||

|築造年代=5世紀 |

|築造年代=5世紀中頃 |

||

|埋葬施設= |

|埋葬施設= |

||

|被葬者= |

|被葬者= |

||

|出土品=円筒埴輪 |

|出土品=円筒埴輪 |

||

|史跡指定=国の[[史跡]] |

|史跡指定=国の[[史跡]] |

||

|特記事項= |

|特記事項= |

||

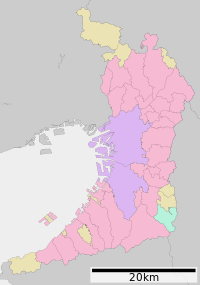

|地図2={{Location map|Japan Osaka|label=収塚<br>古墳|lat_deg=34|lat_min=33|lat_sec=31.6|lon_deg=135|lon_min=29|lon_sec=17.0|marker=place-of-worship|marksize=10|float=center|border=none|position=bottom|width=200|caption=大阪府内での位置}} |

|||

}} |

|||

{{maplink2|type=point|frame=yes|plain=yes|zoom=13|frame-align=center|frame-width=200|coord={{coord|34|33|31.6|N|135|29|17.0|E}}}}堺市内での位置}} |

|||

'''収塚古墳'''(おさめづかこふん)は、[[大阪府]][[堺市]][[堺区]]百舌鳥夕雲町2丁150-2に |

'''収塚古墳'''(おさめづかこふん)は、[[大阪府]][[堺市]][[堺区]]百舌鳥夕雲町2丁150-2にある前方部が短い帆立貝形前方後円墳([[帆立貝形古墳]])で、[[大仙陵古墳]](仁徳天皇陵)の[[陪塚]]とされる。[[百舌鳥古墳群]]を構成する[[古墳]]の1つで、国の[[史跡]]に指定されている。 |

||

== 概要== |

== 概要== |

||

大仙陵古墳(仁徳天皇陵)の前方部南東隅近くにあり、前方部を西に向け、墳丘主軸線を大仙陵古墳(仁徳天皇陵)の外濠に並行させるように造られた帆立貝形前方後円墳([[帆立貝形古墳]])である<ref name=":0">{{Cite web|url=https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/911/00000144|title=収塚古墳/構成資産/百舌鳥・古市古墳群―古代日本の墳墓群―/世界遺産/国指定文化財等データベース|accessdate=2021.11.25|publisher=文化庁}}</ref>。墳丘の位置と主軸線の方向から、陪塚の一つと考えられている<ref name=":0" />{{Sfn|古墳群|2014|p=24}}。前方部は削平され周濠も埋没し、現状は直径35メートル、高さ4メートル程の墳丘だけが残り円墳のように見えるが<ref name=":1">{{Cite web|url=https://www.city.sakai.lg.jp/smph/kanko/hakubutsukan/mozukofungun/kofun.html|title=収塚古墳(おさめづかこふん)/仁徳天皇陵古墳百科|accessdate=2021.11.25|publisher=堺市役所 文化観光局 博物館 学芸課}}</ref>、近年の発掘調査により、墳丘長60メートル前後、後円部直径が40メートル以上の帆立貝型古墳と判明した{{Sfn|古墳築造|2009|p=127}}。後円部は2段に築かれ、テラスには小形の[[円筒埴輪]]列が出土し<ref name=":0" />、他にも[[朝顔形埴輪|朝顔形]]・蓋型埴輪、[[須恵器]]高杯、器台などが出土している{{Sfn|古墳群|2014|p=24}}。埋葬施設の構造や[[副葬品]]の詳細は不明だが、[[第二次世界大戦]]後に後円部墳丘に、鉄製短甲の破片が散乱していたとの記録がある<ref name=":0" /><ref name=":1" />。墳丘の周囲には濠があるが、埋没保存されており、削られた前方部と埋まっている濠の輪郭を広場にカラー舗装で表示している。築造年代は、出土品などから5世紀中頃と推定されている。 |

|||

大仙陵古墳の前方部南東端に面している。前方部は削平され周濠も埋没しているが、後円部径42メートル余り、後円部高さ4メートル余りあり、推定全長61メートルに復原できる。内部主体は不明。昭和33年(1958年)に国の[[史跡]]に指定されている。現在、古墳の周囲は[[大仙公園]]の拡張予定地になっている。平成18年~19年(2006年~2007年)に堺市教育委員会によって削平された前方部の範囲と周濠を確認するため小規模の[[発掘調査]]が行なわれた。この際の出土遺物の多くは[[円筒埴輪]]で少量の[[須恵器]]も出土している。他に墳丘頂部からはかつて短甲片が採集されている。これらの遺物から推定される年代は5世紀中頃から後半である。 |

|||

== 形状・規模== |

== 形状・規模== |

||

昭和33年(1958年)に基底径約40m・高さ4.5mの円墳として国の史跡指定を受けてい |

昭和33年(1958年)に基底径約40m・高さ4.5mの円墳として国の史跡指定を受けていたが、平成元年(1989年)以降の立会調査や発掘調査により、前方部の短い帆立貝形前方後円墳であることが明らかになった{{Sfn|古墳群の調査10|2016|p=2}}。 |

||

平成元年(1989年)以降の立会調査や発掘調査により、前方部の短い帆立貝形前方後円墳であることが明らかになった。 |

|||

<ref>百舌鳥古墳群の調査10 p.2</ref> |

|||

平成20年度(2008年度)地中レーザー探査にもとづき、墳丘長57.7m ・前方部長さ26m・後円部径42m・高さ4.2mと推定された。 |

平成20年度(2008年度)地中レーザー探査にもとづき、墳丘長57.7m ・前方部長さ26m・後円部径42m・高さ4.2mと推定された{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=210}}。 |

||

<ref>百舌鳥古墳群の調査3 p.134</ref> |

|||

平成27年(2015年)の発掘調査により濠の外周が明らかになり、全長72.5m・墳丘長59m・後円部径42mの帆立貝形前方後円墳の復元図が作成された。 |

平成27年(2015年)の発掘調査により濠の外周が明らかになり、全長72.5m・墳丘長59m・後円部径42mの帆立貝形前方後円墳の復元図が作成された{{Sfn|古墳群の調査10|2016|p=36}}。 |

||

<ref>百舌鳥古墳群の調査10 p.36</ref> |

|||

== 周濠の現状== |

== 周濠の現状== |

||

現在、前方部と後円部の周濠の一部が歩道や広場にカラー舗装で復元表示されている。 |

現在、前方部と後円部の周濠の一部が歩道や広場にカラー舗装で復元表示されている。ただし、周濠の後円部の表示が二重になっているのは、歩道側が1997年、広場側は2015年調査結果にもとづいて復元されたためである。周濠の前方部は2015年の調査結果をもとにカラー舗装で全体の大きさが表現されている。 |

||

ただし、周濠の後円部の表示が二重になっているのは、歩道側が1997年、広場側は2015年調査結果にもとづいて復元されたためである。 |

|||

周濠の前方部は2015年の調査結果をもとにカラー舗装で全体の大きさが表現されている。 |

|||

== |

== 調査概要 == |

||

* '''2006年(平成18年)11月13日から12月1日''' - 本古墳が、前方後円墳か円墳かの確定と、北側周濠の提と幅を確認するために調査が行われた{{Sfn|古墳群の調査1|2008|p=51}}。 |

|||

| ⚫ | |||

** 墳丘の左のくびれ部と推定される場所に、幅1.5メートル、長さ15メートルの[[トレンチ調査 (考古学)|トレンチ]]が設けられた{{Sfn|古墳群の調査1|2008|p=51}}。 |

|||

*** '''層序''' - 表土、盛土、旧耕作地、床土、周濠内盛土2層、地山が確認された。旧耕作土は、削平されたり、土管・[[下水道|下水管]]などの埋設により撹乱を受けていた{{Sfn|古墳群の調査1|2008|p=51}}。 |

|||

*** '''周濠内''' - 濠上層には、灰黄色粘質土で、下層は暗灰黄色粘質土が堆積し、地山は黄色粘質土に砂粒をやや含んでいた。周濠低部は、ほぼ平坦に成形されており、濠底部幅は10.5メートル、濠上面幅は18.5メートルであった。また、底部には中世の遺構が2箇所あった{{Sfn|古墳群の調査1|2008|p=52}}。 |

|||

*** '''墳丘''' - 地山の上層は床土で、墳丘基盤面なのか削平された平坦面かは不明で、墳丘裾部から周濠低部への傾斜角度は約12度であった。墳丘裾部葺石は、転落したと思われる葺石は、川原石や割石で、原位置を保つものは無かった。裾部から1メートル程度離れた場所にも葺石があり、底部に葺石と円筒埴輪片、須恵器器片が散乱していた{{Sfn|古墳群の調査1|2008|p=52}}。 |

|||

*** '''堤''' - 層位は、上層から盛土、耕作土、床土、灰黄色粘質土、地山であり、地山は、ほぼ平坦に成形されていたが墳丘側の地山面よりも14センチメートル程低かった。地山の上層の粘質土は堤の整地度だが、古墳築造当初も物ではなく円筒埴輪片、12 - 13世紀代の中国の龍泉窯系青磁器が含有しているため、12 - 13世紀代に耕地化された、もしくは15世紀以降に堤を再構築し、周濠を再整備したと考えられた。提周濠内側の傾斜面に葺石はなかったが、提上に円筒埴輪があったと考えられ、傾斜角度は25 - 30度であった{{Sfn|古墳群の調査1|2008|p=52}}。 |

|||

*** '''遺物'''{{Sfn|古墳群の調査1|2008|p=52}}。 |

|||

**** 円筒埴輪 - 大半が、周濠最下層と墳丘裾部から出土し、後縁部の形態が、水平に外反、少し外販、直立の3タイプがあった。 |

|||

**** 須恵器特殊器台 - 周濠最下層の墳丘側からから出土し、台部と垂直部の接合部付近に、接合の粘土痕やや指圧痕が残っていた。 |

|||

**** 備前[[すり鉢|擂鉢]] - 周濠最下層から出土し、堺環濠都市遺跡([[#外部リンク|外部リンク]]参照)や[[備前焼]][[編年]]の中世5基a{{Sfn|備前窯|2013|p=6}}の擂鉢に酷似し15世紀ごろの物と考えられる。 |

|||

*** 中国龍泉窯系青磁碗 - 外提内の灰黄色粘質土から出土。釉調、[[胎土]]から15世紀代と考えられる。 |

|||

* '''2007年(平成19年)''' - 国庫補助事業発掘調査。墳丘の西側の周濠の状況と前方部の規模や形状の確認のために調査が行われた{{Sfn|古墳群の調査2|2009|p=4}}。 |

|||

| ⚫ | |||

** 前方部前面と前方部西側隅と推定される2箇所に調査区が設けられた{{Sfn|古墳群の調査2|2009|p=4}}。 |

|||

| ⚫ | |||

*** '''層序''' - 現状において、本古墳周囲は[[大仙公園]]関連整備予定地区内にあり、臨時駐車場としても使われることから、今回の調査区はアスファルトに覆われている。アスファルト下には砕石と造成に伴う厚い盛土が施工されていた。その盛土下に、造成前の旧耕作土と耕盤が水平に堆積し、濠埋土も確認された{{Sfn|古墳群の調査2|2009|pp=4-6}}。 |

|||

| ⚫ | |||

*** '''1区''' - おおよそ墳丘主軸に沿った場所に配置された{{Sfn|古墳群の調査2|2009|p=6}}。 |

|||

| ⚫ | |||

**** 濠外肩が確認され、濠の斜面は2段になって深くなるが、上段部分では、瓦器を含むため、後世の耕作による削平と判断された。その為、本来の濠外端は、下段部分の斜面延長上に近いと考えられた。当調査区では、墳丘側の濠内端は確認できず、濠幅は不明であった。 |

|||

| ⚫ | |||

*** '''2区''' - 2006年の調査区よりも北西7メートル付近に設置された{{Sfn|古墳群の調査2|2009|p=6}}。 |

|||

| ⚫ | |||

**** 濠の内外両端を確認できた。濠外端の斜面は緩やかであるが、3段になって深くなるが、1区同様、上部2段分は中世以降の耕地造成のための削平と考えられた。調査区南端において、前方部北隅に相当する墳端を確認した。前方部北面斜面で、転落と考えられる葺石と埴輪片が出土した。 |

|||

*** '''遺物''' - 今回の調査で、埴輪、須恵器、瓦器などが出土した{{Sfn|古墳群の調査2|2009|p=7}}。 |

|||

* '''2008年(平成20年)''' - 発掘調査を前提とした、地中レーダ探査による非破壊調査が行われた{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=96}}。 |

|||

**本古墳群の東側、南側、西側の周濠は、調査により部分的に確認されているが、北側においては未調査であり、また墳丘(後円部)においても未調査で、埋葬施設などの遺構有無など未確認であるため、北側の周濠と墳丘で調査が行われた{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=96}}。 |

|||

*** '''北側''' - 地中レーダの反射面の落ち込みが確認されたが、既往の調査結果・周濠分布形状から分析すると、周濠外縁部と考えられた。また周濠と考えられた範囲の北側において、レーダ反射面の高まりが確認されたが、2006年の調査で確認されている中世に構築されたと考えられる堤の可能性が高かった{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=106}}。 |

|||

*** '''墳丘(後円部)''' - 標高20.5メートル - 21メートルにおいて、直径25メートルの円周状に平坦な反射面が確認されたため、墳丘の外部施設のテラスの可能性が高いと考えられた。また、そのテラスと考えられる範囲の内側に、複数の掘り込み状のレーダ反射面が確認されたが、遺構との関連性については判別できなかった{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=106}}。墳丘南側の地表面で、レーダ反射の落ち込みと高まりを確認したが、既往の調査結果より、レーダ反射面の落ち込みは周濠で、高まりは周提もしくは中世の構築された堤の可能性があると考えられた。 |

|||

*** '''墳頂部''' - 墳頂部西側と南側で、掘り込み状のレーダ反射と落ち込みが確認されたが、盗掘穴や遺構との関連性は判別できなかったが、墳頂部であることから、竪穴系主体部の掘り込み跡、盗掘穴などの可能性は否定できなかった{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=107}}。 |

|||

* '''2008年(平成20年)''' - 地中レーダ探査による調査結果に基づき、発掘調査が行われた{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=114}}。 |

|||

** 後円部の北側の児童公園に1区、墳丘南側くびれ部に2・3区、後円部墳丘に4・5区の計5区の調査区が設置された{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=114}}。 |

|||

*** 表土、盛土などは1・2・3区では、機械で、4・5区では人力で掘削して遺構を検出し記録し、出土物は原則埋没保存し、調査終了後、転圧機を用い埋め戻し原状復帰させた{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=114}}。 |

|||

**** '''1区''' - 児童公園内にあり、本墳と大仙陵古墳(仁徳天皇陵)の3重目の外濠との間に位置し、後円部北側の調査としては初めてである。地中レーダ探査により推定された周濠と、その外側の状況を確認することを目的として設置された{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=116}}。 |

|||

***** '''層序''' - 盛土、旧耕作土、耕作に伴う床土などがあり、その下層に濠埋土、低位段丘相当層であった。盛土は公園造成に伴うもので、建築廃材が混じり60 - 90センチメートルの厚みがあった。旧耕作土は、盛土による造成前まで耕作されていた水田で、下層に床土を伴った。濠埋土より上部層から瓦器が出土し、濠埋土表層からは埴輪小片が多数出土した{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=116}}。 |

|||

***** '''遺構''' - 濠の外端を確認し、地中レーダ探査と同様の低位段丘層が堤状に高まりを確認した。周濠の内外にある耕作地の畦と考えられるが、その分布から当初は堤として造成された可能性も考えられた。堤側には埴輪や葺石は確認されなかった{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=116}}。 |

|||

**** '''2区・3区''' - 後円部に設置された5区と連続的な記録が取れるよう墳丘南側くびれ部裾辺りに2区が設置され、2区に隣接し、墳丘裾から濠を横断し濠外端まで達する3区が設置されたが、効率化のため一連の調査区とされ、墳丘から周濠外端まで連続した調査による墳丘くびれ部裾の面的な把握を目的に設置された{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=116}}。 |

|||

***** '''層序''' - 盛土、旧耕作土、床土を含む客土、濠埋土、低位段丘相当層であった。 |

|||

*****'''遺構''' - 南側くびれ部の周濠の全幅を確認した。 |

|||

* '''2009年(平成21年)''' - 地中レーダ探査による非破壊調査が行われた{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=108}}。 |

|||

| ⚫ | |||

** 過去の確認調査やレーダ調査により、後円部周囲の周濠の分布状況は、ほぼ確認されているが、削平されている前方部と、その周囲の周濠の分布状況については把握できておらず、また前方部は、現状、アスファルトで覆われているために容易に発掘調査ができないことから、前方部と周濠について、非破壊で広範囲に遺構の埋蔵状況を把握するために調査が行われた{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=108}}。 |

|||

*** 調査地の広範囲でレーダの反射面の落ち込みが確認され、過去の確認調査と分布状況から推測すると、前方部周囲の形状が盾形に分布する周濠と考えられた。また、周濠の内縁部から内側は、削平された前方部に相当した{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=113}}。調査地の西側では掘り込み状のレーダ反射面が検出され、周濠の外側に相当することから、過去のトレンチ調査で確認した溝状の窪みが連続している可能性が考えられた{{Sfn|古墳群の調査3|2010|p=113}}。 |

|||

== |

== 出土品 == |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

*『百舌鳥古墳群の調査 10』 堺市教育委員会 2016年 |

|||

*『百舌鳥古墳群の調査 3』 堺市教育委員会 2010年 |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

ファイル:Osamezuka ancient tomb 2022 001.jpg|alt=|収塚古墳後円部(春) |

|||

ファイル:Osamezuka ancient tomb 2022 002.jpg|alt=|収塚古墳後円部(春) |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

ファイル:Osamezuka ancient tomb 002.jpg|発掘調査で判明した前方部端側から見た後円部墳丘 |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

== 文化財 == |

|||

=== 国の史跡 === |

|||

史跡:'''百舌鳥古墳群'''を構成する19古墳のうちの一つとして、史跡に指定されている<ref name=":12" />。 |

|||

* 1985年(昭和33年)5月14日に収塚古墳の後円部が史跡に指定された<ref name=":12" />。 |

|||

* 2014年(平成26年)3月18日に、史跡に既指定されている7古墳([[いたすけ古墳]]、[[長塚古墳 (堺市)|長塚古墳]]、[[収塚古墳]]、[[塚廻古墳]]、[[文珠塚古墳]]、[[丸保山古墳]]、[[乳岡古墳]])を統合し、[[御廟表塚古墳]]、[[ドンチャ山古墳]]、[[正楽寺山古墳]]、[[鏡塚古墳]]、[[善右ヱ門山古墳]]、[[銭塚古墳]]、[[旗塚古墳]]、[[寺山南山古墳]]、'''七観音古墳'''、[[グワショウ坊古墳]]を追加指定し、名称が'''百舌鳥古墳群'''と改められた<ref name=":12">{{Cite web|url=https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/401/1797|title=百舌鳥古墳群/史跡名勝天然記念物/国指定文化財等データーベース|accessdate=2021.11.18|publisher=文化庁}}</ref>。 |

|||

* 2018年(平成30年)10月15日に、[[御廟山古墳]]内濠が追加指定された<ref>{{Cite web|url=https://www.city.sakai.lg.jp/smph/kanko/rekishi/bunkazai/bunkazai/shokai/bunya/shiseki/mozukofungun/gobyouyama_shiseki.html|title=御廟山古墳内濠|accessdate=2021年11月20日|publisher=堺市役所文化観光局文化部文化財課}}</ref>。 |

|||

* 2019年(平成31年)2月26日に、[[土師ニサンザイ古墳|ニサンザイ古墳]]内濠が追加指定された<ref>{{Cite web|url=https://www.city.sakai.lg.jp/smph/kanko/rekishi/bunkazai/bunkazai/shokai/bunya/shiseki/mozukofungun/nisanzai_naigou.html|title=ニサンザイ古墳内濠|accessdate=2021.11.20|publisher=堺市役所文化観光局文化部文化財課}}</ref>。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}}'''出典'''{{Reflist|2}} |

||

{{Reflist}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

| ⚫ | |||

* {{Cite book|和書|title=百舌鳥古墳群 -堺の文化財- 第7版|year=2014|publisher=堺市文化観光局文化部文化財課|ref={{SfnRef|古墳群|2014}}|editor=}} |

|||

* {{Cite book|和書|title=百舌鳥古墳群の調査1|date=2008年3月31日|publisher=堺市教育委員会|editor=堺市生涯学習部文化財課|ref={{SfnRef|古墳群の調査1|2008}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|title=百舌鳥古墳群の調査2|date=2009年3月31日|publisher=堺市教育委員会|editor=堺市市長公室文化財部文化財課|ref={{SfnRef|古墳群の調査2|2009}}|year=2009}} |

|||

* {{Cite book|和書|title=百舌鳥古墳群の調査3|date=2010年3月31日|publisher=堺市教育委員会|editor=堺市市長公室文化財部文化財課|ref={{SfnRef|古墳群の調査3|2010}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|title=百舌鳥古墳群の調査10|date=2016年3月31日|publisher=堺市教育委員会|editor=堺市生涯学習部文化財課|ref={{SfnRef|古墳群の調査10|2016}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|title=平成21年度秋秋季特別展『仁徳陵古墳築造 ー百舌鳥・古市古墳群からさぐるー』|date=2009年9月|publisher=堺市博物館|editor=堺市博物館|ref={{SfnRef|古墳築造|2009}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|title=備前窯詳細分布調査報告書|year=2013|publisher=備前市教育委員会|url=https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/16/16597/12384_1_%E5%82%99%E5%89%8D%E7%AA%AF%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E5%88%86%E5%B8%83%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf|format=PDF|ref={{SfnRef|備前窯|2013}}}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

{{commonscat|Osamezuka Kofun}} |

|||

*[[ |

* [[帆立貝形古墳]] |

||

* [[百舌鳥古墳群]] |

|||

* [[発掘調査]] |

|||

== 外部リンク == |

|||

* [https://www.city.sakai.lg.jp/smph/kanko/rekishi/bunkazai/bunkazai/isekishokai/kangotoshi.html 堺環濠都市遺構] - 堺市役所文化観光局文化部文化財課 |

|||

* [https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/rekishi/bunkazai/bunkazai/shokai/bunya/shiseki/mozukofungun/osamezuka.html 収塚古墳] - 堺市役所文化観光局文化部文化財課 |

|||

* [https://www.sakai-tcb.or.jp/spot/detail/43 収塚古墳] 堺観光ガイド - 堺観光コンベンション協会 |

|||

{{デフォルトソート:おさめつかこふん}} |

{{デフォルトソート:おさめつかこふん}} |

||

2022年8月16日 (火) 15:46時点における版

| 収塚古墳 | |

|---|---|

| |

| 所属 | 百舌鳥古墳群 |

| 所在地 | 大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町 |

| 位置 | 北緯34度33分31.6秒 東経135度29分17.0秒 / 北緯34.558778度 東経135.488056度 |

| 形状 | 前方後円墳 |

| 規模 | 墳丘長61m |

| 出土品 | 円筒埴輪 |

| 築造時期 | 5世紀中頃 |

| 史跡 | 国の史跡 |

| 地図 |

堺市内での位置 堺市内での位置 |

収塚古墳(おさめづかこふん)は、大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁150-2にある前方部が短い帆立貝形前方後円墳(帆立貝形古墳)で、大仙陵古墳(仁徳天皇陵)の陪塚とされる。百舌鳥古墳群を構成する古墳の1つで、国の史跡に指定されている。

概要

大仙陵古墳(仁徳天皇陵)の前方部南東隅近くにあり、前方部を西に向け、墳丘主軸線を大仙陵古墳(仁徳天皇陵)の外濠に並行させるように造られた帆立貝形前方後円墳(帆立貝形古墳)である[1]。墳丘の位置と主軸線の方向から、陪塚の一つと考えられている[1][2]。前方部は削平され周濠も埋没し、現状は直径35メートル、高さ4メートル程の墳丘だけが残り円墳のように見えるが[3]、近年の発掘調査により、墳丘長60メートル前後、後円部直径が40メートル以上の帆立貝型古墳と判明した[4]。後円部は2段に築かれ、テラスには小形の円筒埴輪列が出土し[1]、他にも朝顔形・蓋型埴輪、須恵器高杯、器台などが出土している[2]。埋葬施設の構造や副葬品の詳細は不明だが、第二次世界大戦後に後円部墳丘に、鉄製短甲の破片が散乱していたとの記録がある[1][3]。墳丘の周囲には濠があるが、埋没保存されており、削られた前方部と埋まっている濠の輪郭を広場にカラー舗装で表示している。築造年代は、出土品などから5世紀中頃と推定されている。

形状・規模

昭和33年(1958年)に基底径約40m・高さ4.5mの円墳として国の史跡指定を受けていたが、平成元年(1989年)以降の立会調査や発掘調査により、前方部の短い帆立貝形前方後円墳であることが明らかになった[5]。

平成20年度(2008年度)地中レーザー探査にもとづき、墳丘長57.7m ・前方部長さ26m・後円部径42m・高さ4.2mと推定された[6]。

平成27年(2015年)の発掘調査により濠の外周が明らかになり、全長72.5m・墳丘長59m・後円部径42mの帆立貝形前方後円墳の復元図が作成された[7]。

周濠の現状

現在、前方部と後円部の周濠の一部が歩道や広場にカラー舗装で復元表示されている。ただし、周濠の後円部の表示が二重になっているのは、歩道側が1997年、広場側は2015年調査結果にもとづいて復元されたためである。周濠の前方部は2015年の調査結果をもとにカラー舗装で全体の大きさが表現されている。

調査概要

- 2006年(平成18年)11月13日から12月1日 - 本古墳が、前方後円墳か円墳かの確定と、北側周濠の提と幅を確認するために調査が行われた[8]。

- 墳丘の左のくびれ部と推定される場所に、幅1.5メートル、長さ15メートルのトレンチが設けられた[8]。

- 層序 - 表土、盛土、旧耕作地、床土、周濠内盛土2層、地山が確認された。旧耕作土は、削平されたり、土管・下水管などの埋設により撹乱を受けていた[8]。

- 周濠内 - 濠上層には、灰黄色粘質土で、下層は暗灰黄色粘質土が堆積し、地山は黄色粘質土に砂粒をやや含んでいた。周濠低部は、ほぼ平坦に成形されており、濠底部幅は10.5メートル、濠上面幅は18.5メートルであった。また、底部には中世の遺構が2箇所あった[9]。

- 墳丘 - 地山の上層は床土で、墳丘基盤面なのか削平された平坦面かは不明で、墳丘裾部から周濠低部への傾斜角度は約12度であった。墳丘裾部葺石は、転落したと思われる葺石は、川原石や割石で、原位置を保つものは無かった。裾部から1メートル程度離れた場所にも葺石があり、底部に葺石と円筒埴輪片、須恵器器片が散乱していた[9]。

- 堤 - 層位は、上層から盛土、耕作土、床土、灰黄色粘質土、地山であり、地山は、ほぼ平坦に成形されていたが墳丘側の地山面よりも14センチメートル程低かった。地山の上層の粘質土は堤の整地度だが、古墳築造当初も物ではなく円筒埴輪片、12 - 13世紀代の中国の龍泉窯系青磁器が含有しているため、12 - 13世紀代に耕地化された、もしくは15世紀以降に堤を再構築し、周濠を再整備したと考えられた。提周濠内側の傾斜面に葺石はなかったが、提上に円筒埴輪があったと考えられ、傾斜角度は25 - 30度であった[9]。

- 遺物[9]。

- 中国龍泉窯系青磁碗 - 外提内の灰黄色粘質土から出土。釉調、胎土から15世紀代と考えられる。

- 墳丘の左のくびれ部と推定される場所に、幅1.5メートル、長さ15メートルのトレンチが設けられた[8]。

- 2007年(平成19年) - 国庫補助事業発掘調査。墳丘の西側の周濠の状況と前方部の規模や形状の確認のために調査が行われた[11]。

- 前方部前面と前方部西側隅と推定される2箇所に調査区が設けられた[11]。

- 層序 - 現状において、本古墳周囲は大仙公園関連整備予定地区内にあり、臨時駐車場としても使われることから、今回の調査区はアスファルトに覆われている。アスファルト下には砕石と造成に伴う厚い盛土が施工されていた。その盛土下に、造成前の旧耕作土と耕盤が水平に堆積し、濠埋土も確認された[12]。

- 1区 - おおよそ墳丘主軸に沿った場所に配置された[13]。

- 濠外肩が確認され、濠の斜面は2段になって深くなるが、上段部分では、瓦器を含むため、後世の耕作による削平と判断された。その為、本来の濠外端は、下段部分の斜面延長上に近いと考えられた。当調査区では、墳丘側の濠内端は確認できず、濠幅は不明であった。

- 2区 - 2006年の調査区よりも北西7メートル付近に設置された[13]。

- 濠の内外両端を確認できた。濠外端の斜面は緩やかであるが、3段になって深くなるが、1区同様、上部2段分は中世以降の耕地造成のための削平と考えられた。調査区南端において、前方部北隅に相当する墳端を確認した。前方部北面斜面で、転落と考えられる葺石と埴輪片が出土した。

- 遺物 - 今回の調査で、埴輪、須恵器、瓦器などが出土した[14]。

- 前方部前面と前方部西側隅と推定される2箇所に調査区が設けられた[11]。

- 2008年(平成20年) - 発掘調査を前提とした、地中レーダ探査による非破壊調査が行われた[15]。

- 本古墳群の東側、南側、西側の周濠は、調査により部分的に確認されているが、北側においては未調査であり、また墳丘(後円部)においても未調査で、埋葬施設などの遺構有無など未確認であるため、北側の周濠と墳丘で調査が行われた[15]。

- 北側 - 地中レーダの反射面の落ち込みが確認されたが、既往の調査結果・周濠分布形状から分析すると、周濠外縁部と考えられた。また周濠と考えられた範囲の北側において、レーダ反射面の高まりが確認されたが、2006年の調査で確認されている中世に構築されたと考えられる堤の可能性が高かった[16]。

- 墳丘(後円部) - 標高20.5メートル - 21メートルにおいて、直径25メートルの円周状に平坦な反射面が確認されたため、墳丘の外部施設のテラスの可能性が高いと考えられた。また、そのテラスと考えられる範囲の内側に、複数の掘り込み状のレーダ反射面が確認されたが、遺構との関連性については判別できなかった[16]。墳丘南側の地表面で、レーダ反射の落ち込みと高まりを確認したが、既往の調査結果より、レーダ反射面の落ち込みは周濠で、高まりは周提もしくは中世の構築された堤の可能性があると考えられた。

- 墳頂部 - 墳頂部西側と南側で、掘り込み状のレーダ反射と落ち込みが確認されたが、盗掘穴や遺構との関連性は判別できなかったが、墳頂部であることから、竪穴系主体部の掘り込み跡、盗掘穴などの可能性は否定できなかった[17]。

- 本古墳群の東側、南側、西側の周濠は、調査により部分的に確認されているが、北側においては未調査であり、また墳丘(後円部)においても未調査で、埋葬施設などの遺構有無など未確認であるため、北側の周濠と墳丘で調査が行われた[15]。

- 2008年(平成20年) - 地中レーダ探査による調査結果に基づき、発掘調査が行われた[18]。

- 後円部の北側の児童公園に1区、墳丘南側くびれ部に2・3区、後円部墳丘に4・5区の計5区の調査区が設置された[18]。

- 表土、盛土などは1・2・3区では、機械で、4・5区では人力で掘削して遺構を検出し記録し、出土物は原則埋没保存し、調査終了後、転圧機を用い埋め戻し原状復帰させた[18]。

- 1区 - 児童公園内にあり、本墳と大仙陵古墳(仁徳天皇陵)の3重目の外濠との間に位置し、後円部北側の調査としては初めてである。地中レーダ探査により推定された周濠と、その外側の状況を確認することを目的として設置された[19]。

- 2区・3区 - 後円部に設置された5区と連続的な記録が取れるよう墳丘南側くびれ部裾辺りに2区が設置され、2区に隣接し、墳丘裾から濠を横断し濠外端まで達する3区が設置されたが、効率化のため一連の調査区とされ、墳丘から周濠外端まで連続した調査による墳丘くびれ部裾の面的な把握を目的に設置された[19]。

- 層序 - 盛土、旧耕作土、床土を含む客土、濠埋土、低位段丘相当層であった。

- 遺構 - 南側くびれ部の周濠の全幅を確認した。

- 表土、盛土などは1・2・3区では、機械で、4・5区では人力で掘削して遺構を検出し記録し、出土物は原則埋没保存し、調査終了後、転圧機を用い埋め戻し原状復帰させた[18]。

- 後円部の北側の児童公園に1区、墳丘南側くびれ部に2・3区、後円部墳丘に4・5区の計5区の調査区が設置された[18]。

- 2009年(平成21年) - 地中レーダ探査による非破壊調査が行われた[20]。

- 過去の確認調査やレーダ調査により、後円部周囲の周濠の分布状況は、ほぼ確認されているが、削平されている前方部と、その周囲の周濠の分布状況については把握できておらず、また前方部は、現状、アスファルトで覆われているために容易に発掘調査ができないことから、前方部と周濠について、非破壊で広範囲に遺構の埋蔵状況を把握するために調査が行われた[20]。

出土品

前述の円筒埴輪、須恵器の他に朝顔型埴輪、形象埴輪、多数の葺石が出土されている。葺石は八割以上が和泉市から岸和田市にかけての河川で採取されたものと推定されている[22]。

ギャラリー

-

収塚古墳後円部(春)

-

収塚古墳後円部(春)

-

収塚古墳後円部(夏)

-

収塚古墳後円部(秋)

-

発掘調査で判明した前方部端側から見た後円部墳丘

-

発掘調査の年代を写真に追加。

-

平成27年度(2015年度)の発掘調査に基づく標示。

文化財

国の史跡

史跡:百舌鳥古墳群を構成する19古墳のうちの一つとして、史跡に指定されている[23]。

- 1985年(昭和33年)5月14日に収塚古墳の後円部が史跡に指定された[23]。

- 2014年(平成26年)3月18日に、史跡に既指定されている7古墳(いたすけ古墳、長塚古墳、収塚古墳、塚廻古墳、文珠塚古墳、丸保山古墳、乳岡古墳)を統合し、御廟表塚古墳、ドンチャ山古墳、正楽寺山古墳、鏡塚古墳、善右ヱ門山古墳、銭塚古墳、旗塚古墳、寺山南山古墳、七観音古墳、グワショウ坊古墳を追加指定し、名称が百舌鳥古墳群と改められた[23]。

- 2018年(平成30年)10月15日に、御廟山古墳内濠が追加指定された[24]。

- 2019年(平成31年)2月26日に、ニサンザイ古墳内濠が追加指定された[25]。

脚注

出典

- ^ a b c d “収塚古墳/構成資産/百舌鳥・古市古墳群―古代日本の墳墓群―/世界遺産/国指定文化財等データベース”. 文化庁. 2021年11月25日閲覧。

- ^ a b 古墳群 2014, p. 24.

- ^ a b “収塚古墳(おさめづかこふん)/仁徳天皇陵古墳百科”. 堺市役所 文化観光局 博物館 学芸課. 2021年11月25日閲覧。

- ^ 古墳築造 2009, p. 127.

- ^ 古墳群の調査10 2016, p. 2.

- ^ 古墳群の調査3 2010, p. 210.

- ^ 古墳群の調査10 2016, p. 36.

- ^ a b c 古墳群の調査1 2008, p. 51.

- ^ a b c d 古墳群の調査1 2008, p. 52.

- ^ 備前窯 2013, p. 6.

- ^ a b 古墳群の調査2 2009, p. 4.

- ^ 古墳群の調査2 2009, pp. 4–6.

- ^ a b 古墳群の調査2 2009, p. 6.

- ^ 古墳群の調査2 2009, p. 7.

- ^ a b 古墳群の調査3 2010, p. 96.

- ^ a b 古墳群の調査3 2010, p. 106.

- ^ 古墳群の調査3 2010, p. 107.

- ^ a b c 古墳群の調査3 2010, p. 114.

- ^ a b c d 古墳群の調査3 2010, p. 116.

- ^ a b 古墳群の調査3 2010, p. 108.

- ^ a b 古墳群の調査3 2010, p. 113.

- ^ 古墳群の調査10 2016, pp. 32–35.

- ^ a b c “百舌鳥古墳群/史跡名勝天然記念物/国指定文化財等データーベース”. 文化庁. 2021年11月18日閲覧。

- ^ “御廟山古墳内濠”. 堺市役所文化観光局文化部文化財課. 2021年11月20日閲覧。

- ^ “ニサンザイ古墳内濠”. 堺市役所文化観光局文化部文化財課. 2021年11月20日閲覧。

参考文献

- 松村隆文「収塚古墳」『日本古墳大辞典』 株式会社東京堂出版 1989年

- 『百舌鳥古墳群 -堺の文化財- 第7版』堺市文化観光局文化部文化財課、2014年。

- 堺市生涯学習部文化財課 編『百舌鳥古墳群の調査1』堺市教育委員会、2008年3月31日。

- 堺市市長公室文化財部文化財課 編『百舌鳥古墳群の調査2』堺市教育委員会、2009年3月31日。

- 堺市市長公室文化財部文化財課 編『百舌鳥古墳群の調査3』堺市教育委員会、2010年3月31日。

- 堺市生涯学習部文化財課 編『百舌鳥古墳群の調査10』堺市教育委員会、2016年3月31日。

- 堺市博物館 編『平成21年度秋秋季特別展『仁徳陵古墳築造 ー百舌鳥・古市古墳群からさぐるー』』堺市博物館、2009年9月。

- 『備前窯詳細分布調査報告書』(PDF)備前市教育委員会、2013年。