「フレネルレンズ」の版間の差分

| 1行目: | 1行目: | ||

[[ファイル:Fresnel_lens-1.svg|thumb|250px|[[レンズ|平凸レンズ]](上)を厚みが一定のフレネルレンズ(下)となるように分割した場合の断面図]] |

[[ファイル:Fresnel_lens-1.svg|thumb|250px|[[レンズ|平凸レンズ]](上)を厚みが一定のフレネルレンズ(下)となるように分割した場合の断面図]] |

||

'''フレネルレンズ'''({{Lang-en-short|Fresnel lens}}<ref>{{Cite book|和書 |

|||

|author = [[文部省]] |

|||

|coauthors = [[日本物理学会]]編 |

|||

|title = [[学術用語集]] 物理学編 |

|||

|url = http://sciterm.nii.ac.jp/cgi-bin/reference.cgi |

|||

|year = 1990 |

|||

|publisher = [[培風館]] |

|||

|isbn = 4-563-02195-4 |

|||

|page = |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

== 用途 == |

== 用途 == |

||

| 12行目: | 20行目: | ||

<gallery widths="180px" heights="180px"> |

<gallery widths="180px" heights="180px"> |

||

ファイル:Anorizaki-todai_01.JPG|日本で最初にフレネルレンズを採用した[[安乗埼灯台]](写真は2代目) |

|||

ファイル:Oita sekizaki lighthouse old lense.jpg|[[関埼灯台]]で使用されていた第4等フレネルレンズ |

|||

ファイル:Fresnel_lens_loschen_hg.jpg|フレネルレンズとプリズムを用いた灯台用照明のカットモデル |

|||

ファイル:LentilleFresnel.svg|フレネルレンズとプリズムを用いた場合の光路図 |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

| 22行目: | 30行目: | ||

=== 光学機器 === |

=== 光学機器 === |

||

[[ファイル:ZEISS VisuCard.JPG|thumb|240px|フレネルレンズのルーペ]] |

[[ファイル:ZEISS VisuCard.JPG|thumb|240px|フレネルレンズのルーペ]] |

||

簡易な[[拡大鏡]]などに使用される。この種のものは無色透明な[[合成樹脂|プラスチック]]([[アクリル樹脂]]、[[ポリスチレン]]、[[ポリカーボネート]]など<ref name="Smith_MOE">{{ |

簡易な[[拡大鏡]]などに使用される。この種のものは無色透明な[[合成樹脂|プラスチック]]([[アクリル樹脂]]、[[ポリスチレン]]、[[ポリカーボネート]]など<ref name="Smith_MOE">{{Cite book |

||

| |

|last = Smith |

||

| |

|first = Warren J. |

||

| ⚫ | |||

| date=2000-07-26 |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

|year = 2000 |

|||

| ⚫ | |||

| |

|publisher = McGraw-Hill |

||

| |

|location = |

||

| |

|isbn = 978-0071363600 |

||

|pages = pp. 190-192, 274 -275 |

|||

}}</ref>)を同心円状の溝を持つ薄板に形成することにより、平板なカードの様な形状でありながらレンズの役割を果たすようになっていることが多い。近年は断面を非球面とすることで、同心円状の溝を目立たなく、像を明るくしている製品がある<ref>{{Cite web |

|||

|author = |

|||

|date = 2007 |

|||

|url = http://www.zeiss.co.jp/C1256C2F003FC7DC/Contents-Frame/A482CC6868F29A58C1256C2F0034294D |

|||

|title = カタログ「VisuCard」 |

|||

|work = スポーツオプティクスディパートメント |

|||

|publisher = [[カール・ツァイス|カールツァイス株式会社]] |

|||

|accessdate = 2012-05-15 |

|||

}}</ref>。 |

|||

レフレックスカメラ([[一眼レフカメラ|一眼レフ]]や[[二眼レフカメラ|二眼レフ]])の[[ファインダー]]においてフォーカシングスクリーン(すりガラス面など)の付近に置かれる[[フィールドレンズ]]としても、厚さや重さを減らすためにフレネルレンズが用いられる事が多い。ただし、単純なフレネルレンズが用いられることは少なく、通常は同一面上に用途に合わせた他の光学部品も形成した複雑なパターンを持っている。例えば、[[オートフォーカス]]でない一眼レフカメラの典型的なものでは、目視でのピント合わせを容易にするため、スクリーン中央には一対のスプリットプリズムとそれを囲むマイクロプリズム面とが配置され、それ以外の画面周辺部はフレネルレンズ面とされる<ref name="Smith_MOE"/>。[[オートフォーカス]]の場合にはプリズム面が無い場合が多い。 |

レフレックスカメラ([[一眼レフカメラ|一眼レフ]]や[[二眼レフカメラ|二眼レフ]])の[[ファインダー]]においてフォーカシングスクリーン(すりガラス面など)の付近に置かれる[[フィールドレンズ]]としても、厚さや重さを減らすためにフレネルレンズが用いられる事が多い。ただし、単純なフレネルレンズが用いられることは少なく、通常は同一面上に用途に合わせた他の光学部品も形成した複雑なパターンを持っている。例えば、[[オートフォーカス]]でない一眼レフカメラの典型的なものでは、目視でのピント合わせを容易にするため、スクリーン中央には一対のスプリットプリズムとそれを囲むマイクロプリズム面とが配置され、それ以外の画面周辺部はフレネルレンズ面とされる<ref name="Smith_MOE"/>。[[オートフォーカス]]の場合にはプリズム面が無い場合が多い。 |

||

| 38行目: | 55行目: | ||

フレネルレンズの原理を円柱レンズに応用したものは'''リニアフレネルレンズ'''と呼ばれる。フレネルレンズでは溝が同心円状であり、光は一点に集光する。一方、リニアフレネルレンズは溝が平行直線状であり、光は直線上に集光する。 |

フレネルレンズの原理を円柱レンズに応用したものは'''リニアフレネルレンズ'''と呼ばれる。フレネルレンズでは溝が同心円状であり、光は一点に集光する。一方、リニアフレネルレンズは溝が平行直線状であり、光は直線上に集光する。 |

||

== |

== 脚注 == |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

== 出典 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

{{Reflist}} |

{{Reflist}} |

||

<!-- == 参考文献 == --> |

|||

== 関連項目 == |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

* {{Cite web |

|||

| ⚫ | |||

|author = [[日本特殊光学樹脂]] |

|||

*[http://lighthousegetaway.com/lights/fresnel.html Lighthouse Gateway: Fresnel lens] (contains photographs)(英語版より) |

|||

|date = |

|||

| ⚫ | |||

|title = フレネルレンズ | | |

|||

|work = 製品情報 |

|||

|accessdate = 2012-05-15 |

|||

}} |

|||

* {{Cite web |

|||

|author = |

|||

|date = |

|||

|url = http://lighthousegetaway.com/lights/fresnel.html |

|||

|title = The Fresnel Lens |

|||

|work = |

|||

|publisher = Lighthouse Getaway |

|||

|language = 英語 |

|||

|accessdate = 2012-05-15 |

|||

}} |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

[[Category:レンズ]] |

[[Category:レンズ]] |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

[[als:Fresnel-Linse]] |

[[als:Fresnel-Linse]] |

||

2012年5月15日 (火) 04:19時点における版

フレネルレンズ(英: Fresnel lens[1])は、通常のレンズを同心円状の領域に分割し厚みを減らしたレンズであり、のこぎり状の断面を持つ。分割数を多くすればするほど薄くなるため、材料を減らし軽量にできる一方、同心円状の線が入ってしまう欠点や、回折の影響による結像性能の悪化が顕著になる。そのため、薄型化が特に有利な用途や、回折の影響を無視できる照明用などに用いられることが多い。

フランスの物理学者オーギュスタン・ジャン・フレネルによって発明された。

用途

照明

灯台や投光器などの照明系レンズなどに用いられる。当初、フレネルは、灯台用にこのレンズを設計した。灯台用レンズは巨大であるため、通常の設計では厚みがかなり大きくなり原材料費が高いこと、重量が重くなりすぎること、製造に手間がかかることからこのレンズを考案したと考えられている。

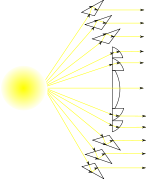

大型の物では、フレネルレンズの周囲にリング状のプリズムをも配置した物がある。この場合、中央部のフレネルレンズだけでは屈折角が大きすぎ水平方向に向けられない外周部の光も、プリズムによる全反射も利用して曲げることにより利用することができる。プリズムへの入射光は一旦光源側に屈折し、全反射したのち再度屈折し水平方向に出射することになる(プリズムの三角の向きがフレネルレンズと逆であることに注意)。

-

日本で最初にフレネルレンズを採用した安乗埼灯台(写真は2代目)

-

関埼灯台で使用されていた第4等フレネルレンズ

-

フレネルレンズとプリズムを用いた灯台用照明のカットモデル

-

フレネルレンズとプリズムを用いた場合の光路図

また、カメラのフラッシュ用照明レンズとしても使用される。光源(通常はキセノンフラッシュランプ)の直前に取り付けられ、光が画面内にまんべんなく行き渡るようにカメラレンズの画角に合わせたものが選ばれる。

光学機器

簡易な拡大鏡などに使用される。この種のものは無色透明なプラスチック(アクリル樹脂、ポリスチレン、ポリカーボネートなど[2])を同心円状の溝を持つ薄板に形成することにより、平板なカードの様な形状でありながらレンズの役割を果たすようになっていることが多い。近年は断面を非球面とすることで、同心円状の溝を目立たなく、像を明るくしている製品がある[3]。

レフレックスカメラ(一眼レフや二眼レフ)のファインダーにおいてフォーカシングスクリーン(すりガラス面など)の付近に置かれるフィールドレンズとしても、厚さや重さを減らすためにフレネルレンズが用いられる事が多い。ただし、単純なフレネルレンズが用いられることは少なく、通常は同一面上に用途に合わせた他の光学部品も形成した複雑なパターンを持っている。例えば、オートフォーカスでない一眼レフカメラの典型的なものでは、目視でのピント合わせを容易にするため、スクリーン中央には一対のスプリットプリズムとそれを囲むマイクロプリズム面とが配置され、それ以外の画面周辺部はフレネルレンズ面とされる[2]。オートフォーカスの場合にはプリズム面が無い場合が多い。

リニアフレネルレンズ

フレネルレンズの原理を円柱レンズに応用したものはリニアフレネルレンズと呼ばれる。フレネルレンズでは溝が同心円状であり、光は一点に集光する。一方、リニアフレネルレンズは溝が平行直線状であり、光は直線上に集光する。

脚注

- ^ 文部省、日本物理学会編『学術用語集 物理学編』培風館、1990年。ISBN 4-563-02195-4。

- ^ a b Smith, Warren J. (2000). Modern Optical Engineering: The Design of Optical Systems (3rd Ed. ed.). McGraw-Hill. pp. pp. 190-192, 274 -275. ISBN 978-0071363600

- ^ “カタログ「VisuCard」”. スポーツオプティクスディパートメント. カールツァイス株式会社 (2007年). 2012年5月15日閲覧。

関連項目

- 回折レンズ - フレネルレンズと形状はよく似ているものの、原理は全く異なる。

外部リンク

- 日本特殊光学樹脂. “フレネルレンズ”. 製品情報. 2012年5月15日閲覧。

- “The Fresnel Lens” (英語). Lighthouse Getaway. 2012年5月15日閲覧。