「オクラトキシン」の版間の差分

m style、論文執筆者名 |

編集の要約なし |

||

| 1行目: | 1行目: | ||

'''オクラトキシン'''(ochratoxin)類は、[[アオカビ|アオカビ属]] (''Penicillium'') や[[コウジカビ|コウジカビ属]] (''Aspergillus'') の[[カビ]]が産生する[[カビ]]毒([[マイコトキシン]])の一種で、A、B、C、TAなど数種類の関連物質の総称。名前は、 |

'''オクラトキシン'''(ochratoxin)類は、[[アオカビ|アオカビ属]] (''Penicillium'') や[[コウジカビ|コウジカビ属]] (''Aspergillus'') の[[カビ]]が産生する[[カビ]]毒([[マイコトキシン]])の一種で、A、B、C、TAなど数種類の関連物質の総称。名前は、産生菌の''A. ochraceus''に由来している。主な産生菌の''A. ochraceus ''の分布域は、[[熱帯]]から[[温帯]]の寒冷地までと広い。また、低温でも増殖しオクラトキシン産生能を有するカビは、[[ヨーロッパ]]や[[カナダ]]の様な寒冷地でも問題になる。 |

||

<gallery> |

<gallery> |

||

File:Ochratoxin A structure.png|オクラトキシンA |

File:Ochratoxin A structure.png|オクラトキシンA |

||

| 16行目: | 16行目: | ||

== 発見 == |

== 発見 == |

||

[[1965年]]にScottらの国際的な調査グループによって、南アフリカ産トウモロコシから分離された。 |

[[1965年]]にScottらの国際的な調査グループによって、南アフリカ産トウモロコシから分離された。産生菌は、''Aspergillus ochraceus'' であった。 |

||

== 主な産生菌 == |

== 主な産生菌 == |

||

| 23行目: | 23行目: | ||

* ''Penicillium''属<ref>[http://d.wanfangdata.com.cn/NSTLQK_NSTL_QK15356060.aspx Production and contamination of ochratoxin by Penicillium speciesペニシリウム属カビによるオクラトキシン塵生]</ref> |

* ''Penicillium''属<ref>[http://d.wanfangdata.com.cn/NSTLQK_NSTL_QK15356060.aspx Production and contamination of ochratoxin by Penicillium speciesペニシリウム属カビによるオクラトキシン塵生]</ref> |

||

** 生育可能な条件は広く、気温30℃以下および水分活性0.8まで。カナダやヨーロッパ等の比較的低温地域での[[コムギ]]、[[オオムギ]]、[[ライムギ]]などの穀類の汚染原因菌。 |

** 生育可能な条件は広く、気温30℃以下および水分活性0.8まで。カナダやヨーロッパ等の比較的低温地域での[[コムギ]]、[[オオムギ]]、[[ライムギ]]などの穀類の汚染原因菌。 |

||

** ''P. verrucosum'' - 一部の菌はオクラトキシンと[[シトリニン]]を |

** ''P. verrucosum'' - 一部の菌はオクラトキシンと[[シトリニン]]を産生する。 |

||

穀類、穀類加工品、トウモロコシ、ジャガイモ、タマネギ、豆類、種実類、チーズ、クリーム、ケーキ。汚染地域は温帯(特に寒冷地)米国、カナダ、ロシア、ヨーロッパ、日本、フィリピンなど |

穀類、穀類加工品、トウモロコシ、ジャガイモ、タマネギ、豆類、種実類、チーズ、クリーム、ケーキ。汚染地域は温帯(特に寒冷地)米国、カナダ、ロシア、ヨーロッパ、日本、フィリピンなど |

||

* ''Aspergillus''属 |

* ''Aspergillus''属 |

||

| 29行目: | 29行目: | ||

** ''A. ochraceus'' 穀類、穀類加工品、トウモロコシ、豆類、種実類、香辛料、オリーブ、ブドウ、乾燥果実、コーヒー豆、乾物類(カツオブシ等)、食肉加工品など幅広い。日本国内の土壌、穀類から分離した''A. ochraceus ''菌群10株の内 8株にオクラトキシンの産生性を確認。 |

** ''A. ochraceus'' 穀類、穀類加工品、トウモロコシ、豆類、種実類、香辛料、オリーブ、ブドウ、乾燥果実、コーヒー豆、乾物類(カツオブシ等)、食肉加工品など幅広い。日本国内の土壌、穀類から分離した''A. ochraceus ''菌群10株の内 8株にオクラトキシンの産生性を確認。 |

||

** ''A. carbonarius'' - 高温で生育可能で、黒色胞子は日光に対して高抵抗性を示す。したがって、ブドウの成熟時や乾燥時に生育し、ブドウ果汁やワイン、乾燥果実(レーズン)およびコーヒー豆の汚染原因菌。一部の菌株はカフェインを分解し発育する特性を有している。 |

** ''A. carbonarius'' - 高温で生育可能で、黒色胞子は日光に対して高抵抗性を示す。したがって、ブドウの成熟時や乾燥時に生育し、ブドウ果汁やワイン、乾燥果実(レーズン)およびコーヒー豆の汚染原因菌。一部の菌株はカフェインを分解し発育する特性を有している。 |

||

** ''A. niger'' (一部の黒麹カビ)。ただし、焼酎、酢などの醸造に使用されている株からは未検出<ref>小野裕嗣ほか、[http://ci.nii.ac.jp/naid/110002789334/ 黒麹菌のオクラトキシンA産生能について] 日本農藝化學會誌 69(臨時増刊) pp.116 19950705 社団法人日本農芸化学会 </ref>。 |

** ''A. niger'' (一部の黒麹カビ)。ただし、焼酎、酢などの醸造に使用されている株からは未検出<ref>小野裕嗣ほか、[http://ci.nii.ac.jp/naid/110002789334/ 黒麹菌のオクラトキシンA産生能について] 日本農藝化學會誌 69(臨時増刊) pp.116 19950705 社団法人日本農芸化学会, {{NAID|110002789334}}</ref>。 |

||

== 毒性 == |

== 毒性 == |

||

[[バルカン半島]]付近の風土病バルカン腎症の原因物質である可能性が指摘されていた<ref>高鳥浩介 |

[[バルカン半島]]付近の風土病バルカン腎症の原因物質である可能性が指摘されていた<ref>高鳥浩介 |

||

、相原真紀、小西良子、{{PDFlink|[http://www.nihs.go.jp/library/eikenhoukoku/2006/2006-special%20report-021.pdf 食品危害真菌とマイコトキシン規制の現状と今後]}} 国立医薬品食品衛生研究所報告第124号, 2006, 21-29</ref>が、オクラトキシンAが原因ではなく[[アリストロキア酸]]を含むハーブによるものと結論づけられた<ref>鈴木孝昌ほか、[http://ci.nii.ac.jp/naid/110007522299/ バルカン腎症の原因物質としてのアリストロキア酸およびオクラトキシンA]日本環境変異原学会大会プログラム・要旨集 (38), 140, 2009-11-06</ref>。 |

、相原真紀、小西良子、{{PDFlink|[http://www.nihs.go.jp/library/eikenhoukoku/2006/2006-special%20report-021.pdf 食品危害真菌とマイコトキシン規制の現状と今後]}} 国立医薬品食品衛生研究所報告第124号, 2006, 21-29</ref>が、オクラトキシンAが原因ではなく[[アリストロキア酸]]を含むハーブによるものと結論づけられた<ref>鈴木孝昌ほか、[http://ci.nii.ac.jp/naid/110007522299/ バルカン腎症の原因物質としてのアリストロキア酸およびオクラトキシンA]日本環境変異原学会大会プログラム・要旨集 (38), 140, 2009-11-06, {{NAID|110007522299}}</ref>。 |

||

動物実験により、腎毒性、催奇形性、生殖毒性、神経毒性、発ガン性、遺伝毒性などが報告され、消化管経由で生体に吸収されたオクラトキシンは高い濃度で[[腎臓]]に分布し、血清タンパクの[[アルブミン]]に強く結合する。また、体内では、細胞でのDNAおよびRNAの合成を阻害する。ヒトにおける半減期は35日で、代謝によりオクラトキシンαに変化する。 |

動物実験により、腎毒性、催奇形性、生殖毒性、神経毒性、発ガン性、遺伝毒性などが報告され、消化管経由で生体に吸収されたオクラトキシンは高い濃度で[[腎臓]]に分布し、血清タンパクの[[アルブミン]]に強く結合する。また、体内では、細胞でのDNAおよびRNAの合成を阻害する。ヒトにおける半減期は35日で、代謝によりオクラトキシンαに変化する。 |

||

| 116行目: | 116行目: | ||

* [http://ss.niah.affrc.go.jp/disease/poisoning/manual/ochratoxin.html オクラトキシンA] 農業・食品産業技術総合研究機構 |

* [http://ss.niah.affrc.go.jp/disease/poisoning/manual/ochratoxin.html オクラトキシンA] 農業・食品産業技術総合研究機構 |

||

* [http://www.shokusan.or.jp/haccp/hazardous/2_1_kabidoku.html HACCP関連情報データベース カビ毒] 財団法人食品産業センター |

* [http://www.shokusan.or.jp/haccp/hazardous/2_1_kabidoku.html HACCP関連情報データベース カビ毒] 財団法人食品産業センター |

||

* 中里光男、[http://doi.org/10.2520/myco1975.1983.18_6 穀類およびその加工品のオクラトキシン汚染] マイコトキシン Vol.1983 (1983) No.18 P6-11, {{ |

* 中里光男、[http://doi.org/10.2520/myco1975.1983.18_6 中里光男、穀類およびその加工品のオクラトキシン汚染] マイコトキシン Vol.1983 (1983) No.18 P6-11, {{DOI|10.2520/myco1975.1983.18_6}} |

||

* 小西良子、[http://doi.org/10.2520/myco.57.31 本邦におけるオクラトキシン汚染の実態とその汚染カビ] マイコトキシン Vol.57 (2007) No.1 P31-36 |

* 小西良子、[http://doi.org/10.2520/myco.57.31 本邦におけるオクラトキシン汚染の実態とその汚染カビ] マイコトキシン Vol.57 (2007) No.1 P31-36, {{DOI|10.2520/myco.57.31}} |

||

{{DEFAULTSORT:おくらときしん}} |

{{DEFAULTSORT:おくらときしん}} |

||

2016年1月13日 (水) 06:44時点における版

オクラトキシン(ochratoxin)類は、アオカビ属 (Penicillium) やコウジカビ属 (Aspergillus) のカビが産生するカビ毒(マイコトキシン)の一種で、A、B、C、TAなど数種類の関連物質の総称。名前は、産生菌のA. ochraceusに由来している。主な産生菌のA. ochraceus の分布域は、熱帯から温帯の寒冷地までと広い。また、低温でも増殖しオクラトキシン産生能を有するカビは、ヨーロッパやカナダの様な寒冷地でも問題になる。

-

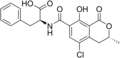

オクラトキシンA

-

オクラトキシンB

-

オクラトキシンC

-

オクラトキシンTA

特長

イソクマリン骨格にフェニルアラニンが結合した構造。酸性溶液中では緑色蛍光、アルカリ溶液中では青色蛍光を発する。腎毒性、催奇形性、生殖毒性、神経毒性、発ガン性、遺伝毒性などが報告されているが、作用機序は未解明である。マイコトキシンのシトリニンと同時に検出されることも多い。主なオクラトキシンには、オクラトキシンA、B、C、TA 四つの型が知られている。

- オクラトキシンA (C20H18ClNO6) CAS number 303-47-9 [1]

- オクラトキシンB (C20H19NO6) CAS number 4825-86-9

- オクラトキシンC (C22H22ClNO6) CAS number 4865-85-4

- オクラトキシンTA (C20H18ClNO7) CAS number C53011-67-9

- 分子量:403.82

発見

1965年にScottらの国際的な調査グループによって、南アフリカ産トウモロコシから分離された。産生菌は、Aspergillus ochraceus であった。

主な産生菌

オクラトキシン産生能を有したカビは多く、未解明な部分が多い。

- Penicillium属[2]

穀類、穀類加工品、トウモロコシ、ジャガイモ、タマネギ、豆類、種実類、チーズ、クリーム、ケーキ。汚染地域は温帯(特に寒冷地)米国、カナダ、ロシア、ヨーロッパ、日本、フィリピンなど

- Aspergillus属

- 熱帯・亜熱帯等の高温多湿地域での農産物の汚染原因菌。

- A. ochraceus 穀類、穀類加工品、トウモロコシ、豆類、種実類、香辛料、オリーブ、ブドウ、乾燥果実、コーヒー豆、乾物類(カツオブシ等)、食肉加工品など幅広い。日本国内の土壌、穀類から分離したA. ochraceus 菌群10株の内 8株にオクラトキシンの産生性を確認。

- A. carbonarius - 高温で生育可能で、黒色胞子は日光に対して高抵抗性を示す。したがって、ブドウの成熟時や乾燥時に生育し、ブドウ果汁やワイン、乾燥果実(レーズン)およびコーヒー豆の汚染原因菌。一部の菌株はカフェインを分解し発育する特性を有している。

- A. niger (一部の黒麹カビ)。ただし、焼酎、酢などの醸造に使用されている株からは未検出[3]。

毒性

バルカン半島付近の風土病バルカン腎症の原因物質である可能性が指摘されていた[4]が、オクラトキシンAが原因ではなくアリストロキア酸を含むハーブによるものと結論づけられた[5]。

動物実験により、腎毒性、催奇形性、生殖毒性、神経毒性、発ガン性、遺伝毒性などが報告され、消化管経由で生体に吸収されたオクラトキシンは高い濃度で腎臓に分布し、血清タンパクのアルブミンに強く結合する。また、体内では、細胞でのDNAおよびRNAの合成を阻害する。ヒトにおける半減期は35日で、代謝によりオクラトキシンαに変化する。

- 各種動物種におけるオクラトキシンA の半数致死量(LD50)値

- LD50 値(mg/kg・体重) 種

- 経口投与 腹腔内注射 静脈注射

- マウス 46~58 22~40 26~34

- ラット 20~30 13 13

- ラット(新生) 3.9

- イヌ 0.2

- ブタ 1

- ニワトリ 3.3

| 種 | 経口投与 | 腹腔内注射 | 静脈注射 |

|---|---|---|---|

| マウス | 46 ~ 58 | 22 ~ 40 | 26 ~ 34 |

| ラット | 20 ~ 30 | 13 | 13 |

| ラット(新生) | 3.9 | ||

| イヌ | 0.2 | ||

| ブタ | 1 | ||

| ニワトリ | 3.3 |

反芻動物

反芻家畜の場合、第一胃でオクラトキシンAを分解し、フェニルアラニンと毒性の低いオクラトキシンαに変換する能力があり、成熟個体ほどその能力は高い[6]。

中毒症状

多尿、尿糖、蛋白尿などの腎機能障害、血清尿素窒素濃度(BUN)の上昇。病理組織学的には、近位尿細管の変性、間質の線維化、糸球体の変性など。

汚染事例

1969年にトウモロコシでの自然汚染が報告されて以来多くの汚染事例が報告されている。多くの穀類(米,大麦、小麦、ライ麦、トウモロコシ、小豆、大豆)、グリーンコーヒー、煮干、チョコレートなどから検出される。汚染穀類を人の食料とするほか家畜の飼料ともする為、家畜由来の食肉加工品、乳製品からも検出される。

規制値

- 日本では人の食用及び家畜の飼料用共に規制値は規定されていない。厚生労働省は2004年から2006年に23種、計970試料の調査を行った結果、EUの基準を超えた試料は2検体で「すぐに健康被害が懸念される状況ではない」としている。

- ヨーロッパ (EU) の規制値は、世界の中でも厳しい(下記は規制値の例)。

- ベビーフードおよび幼児のための食品 0.5 μg/kg

- 乾燥ブドウ 10 μg/kg

- 加工穀類および穀類製品 3 μg/kg

- 生(加工前)の穀類の穀粒 5 μg/kg

- コーヒーを除く焙煎コーヒー豆 5 μg/kg

- インスタントコーヒー 10 μg/kg

- ワイン、グレープジュース、ブドウ果汁 2 μg/kg

- トウガラシ類 30μg/kg

汚染防止

カビが発生しオクラトキシンに汚染された場合、除去は非常に困難である。したがって、オクラトキシンが産生されない様、農産物が収穫されると速やかに乾燥し、カビが生育しないよう適切に管理する。

脚注

- ^ * Sicherheitsdatenblatt der Firma Sigma-Aldrich Ochratoxin A from Aspergillus ochraceus

- ^ Production and contamination of ochratoxin by Penicillium speciesペニシリウム属カビによるオクラトキシン塵生

- ^ 小野裕嗣ほか、黒麹菌のオクラトキシンA産生能について 日本農藝化學會誌 69(臨時増刊) pp.116 19950705 社団法人日本農芸化学会, NAID 110002789334

- ^ 高鳥浩介 、相原真紀、小西良子、食品危害真菌とマイコトキシン規制の現状と今後 (PDF) 国立医薬品食品衛生研究所報告第124号, 2006, 21-29

- ^ 鈴木孝昌ほか、バルカン腎症の原因物質としてのアリストロキア酸およびオクラトキシンA日本環境変異原学会大会プログラム・要旨集 (38), 140, 2009-11-06, NAID 110007522299

- ^ Karl Hult, Anna Teiling and Sten Gatenbeck, Degradation of Ochratoxin A by a Ruminant Appl Environ Microbiol. 1976 September; 32(3): 443-444

出典

- 東京健安研セ年報58号(2007年) 東京都健康安全研究センター

- カビが産生する毒(マイコトキシン)-その2 財団法人食品分析開発センター

- 食品安全に関するリスクプロファイルシート 2009/3/10 農林水産省 (PDF)

- デオキシニバレノール・ニバレノール及びオクラトキシンAに係る食品健康影響評価に関する調査報告書 食品安全委員会

関連項目

外部リンク

- オクラトキシンA 農業・食品産業技術総合研究機構

- HACCP関連情報データベース カビ毒 財団法人食品産業センター

- 中里光男、中里光男、穀類およびその加工品のオクラトキシン汚染 マイコトキシン Vol.1983 (1983) No.18 P6-11, doi:10.2520/myco1975.1983.18_6

- 小西良子、本邦におけるオクラトキシン汚染の実態とその汚染カビ マイコトキシン Vol.57 (2007) No.1 P31-36, doi:10.2520/myco.57.31