「本棚」の版間の差分

m r2.7.2) (ロボットによる 追加: no:Bokhylle, ru:Полка (деталь мебели) |

m編集の要約なし |

||

| (3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{otheruses|書籍などを収納する本棚|[[神奈川県]][[丹沢山地]]にある[[滝]]|本棚 (丹沢)}} |

{{otheruses|書籍などを収納する本棚|[[神奈川県]][[丹沢山地]]にある[[滝]]|本棚 (丹沢)}} |

||

[[File:Chethams library interior.jpg|thumb|180px|本棚]] |

|||

{{出典の明記|date=2011年10月}} |

|||

'''本棚'''(ほんだな、bookshelf)は書物を収納する事を目的とした棚のことを指す<ref>{{cite web|url=http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E6%9C%AC%E6%A3%9A&dtype=0&dname=0na&stype=0|title=『大辞泉』|publisher=Yahoo辞書|accessdate=2012-11-04}}</ref>。 |

|||

{{右| |

|||

[[ファイル:SanDiegoCityCollegeLearingRecourceCity-bookshelf.jpg|thumb|240px|図書館の本棚]] |

|||

[[ファイル:Old Nishimotogumi headquarters bld08n4272.jpg|thumb|240px|机上の本棚]] |

|||

[[ファイル:Bookshelf with books and mangas.JPG|thumb|240px|家庭における本棚の例]] |

|||

}} |

|||

'''本棚'''(ほんだな)は、[[本|書籍]]や[[雑誌]]などを収納するための[[棚]]のこと。'''本箱'''(ほんばこ)、'''書架'''(しょか)、'''書棚'''(しょだな)'''書箱'''(しょそう)ともいう。 |

|||

物理的な形態の違いなどにより'''本箱'''(ほんばこ)、'''書架'''(しょか)、'''書棚'''(しょだな)、'''本立'''(ほんたて)などとも言うが、厳密な区別はあまり無い<ref>{{cite web|url=http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/thsrs/6294/m0u/|title=『類語例解辞典』|publisher=goo辞書|accessdate=2012-11-04}}</ref>。本が現代の形態になって以降、本棚とは通常本を下から支えるような構造になっており、本棚自身の終端を除いて横から支える機能は備わっていないものが多い<ref>『本棚の歴史』p.17</ref>。このため、本棚に倒れないよう本を収納する場合は、倒れる隙間が無くなるまで本を並べるか本が倒れないよう個別に横から支える機能を導入する必要がある<ref>『本棚の歴史』p.18</ref>。倒れようとする本を底面の摩擦力によって横から押して支える機能に主眼を置いた器具は一般的に[[ブックエンド]]と称し、1870年代に特許が下りて以降、ブックエンドは一枚のスチール板を型抜きして作られたものが広く一般に普及している<ref>『本棚の歴史』p.18</ref><ref>{{cite web|url=http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/193476/m0u/%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89/|title=『デジタル大辞泉』|publisher=goo辞書|accessdate=2012-11-04}}</ref>。机上や別目的の棚上両端にブックエンドを設置した状態もまた、簡易な本棚の一種と言える<ref>『本棚の歴史』pp.18-19</ref>。 |

|||

個人や家庭向けの小規模な本棚は[[家具]]の一種として扱われ、サイズも[[箪笥]]などと同程度であるが、[[図書館]]などに設置される大規模な本棚には、[[設備]]というべきものもある。 |

|||

| ⚫ | |||

[[日本語]]では、本棚の個数を「1架、2架、……」または「1本、2本、……」と数える。 |

|||

[[File:Bookcase.jpg|thumb|150px|一般的な本棚]] |

|||

一般的な本棚の構造は「[[モノコック構造]]」と呼ばれ、側板・棚板・裏板の三種類の要素から構成されている<ref>『清く正しい本棚の作り方』pp.16-17</ref>。側板は本棚の両端を構成する2枚の板であり、収納する本の重量を支える支柱として機能する<ref name="Toda_2009_16">『清く正しい本棚の作り方』p.16</ref>。棚板は実際に本が載せられる水平部分の板を指し本棚の「一段」を構成するが、本を載せない最上の棚板は天板と呼ばれ、他の棚板と区別される場合もある<ref name="Toda_2009_16"/>。棚板は固定されている場合と本の大きさによって可変する可動式の場合がある<ref name="Toda_2009_16"/>。裏板は本棚の裏側に貼る薄い板で、横からの衝撃を吸収する役割を持つ<ref name="Toda_2009_16"/>。側板や棚板は本棚の軽量化を重視し、枠組みに薄い化粧板を貼り付けた太鼓作り([[フラッシュ構造]])が採用される場合もある<ref>『清く正しい本棚の作り方』p.19</ref>。最下段の上げ底部分はハカマと呼ばれ、埃対策などの実用面から採用している本棚も見られる<ref>『清く正しい本棚の作り方』p.27</ref>。 |

|||

本棚の大きさは様々であるが、高さについては日本の一般家庭に配置されるものとしては2m30cm以下となるよう設計されることが多い<ref name="Toda_2009_17">『清く正しい本棚の作り方』p.17</ref>。横幅については『清く正しい本棚の作り方』では棚板60cm程度が理想としている<ref name="Toda_2009_17"/>。図書館学者の[[メルヴィル・デューイ]]は沈み込み指数を考慮した理想の長さは40インチ(約100cm)であるとしている<ref>『本棚の歴史』p.91</ref>。市販されている本棚の奥行きは約30-35cmが一般的である<ref>『清く正しい本棚の作り方』p.18</ref>。 |

|||

== 概要 == |

|||

本棚は、幅0.5m~1.5m、奥行き数十cm、高さは1~2m程度のサイズが一般的{{要出典|date=2011年5月}}で、主に本を立てた状態で並べる。ただし[[和書]]専用の本棚は、表紙が柔らかく洋本のように立てることが出来ないため、寝かせた状態で積み上げる。まだ[[紙]]が発明されず[[木簡]]・[[竹簡]]や[[パピルス]]の[[巻物]]が主流であった時代には、これらの巻物(スクロール)を棚の上に丸太積みのように積み上げていた。中世ヨーロッパにおける本棚には、腰ほどの高さに書見台が附設されていた。当時は[[羊皮紙]]の[[写本]]が一般的で、部数も非常に少なかったため、本を収納するためには本棚に寝かせたり、書見台の斜めになった板に立てかけて保管していた。立てて保管する場合にも、取り出してすぐに開けるよう現在とは逆に小口(開く方)を外に向けていたことが当時の版画などから伺える。また、本が極めて高価であった時代には、本棚に頑丈な鉄棒をくくりつけて鎖で本を繋いでいた。この習慣が廃れたのは、印刷術が発明されてからかなり経った18世紀頃である。 |

|||

本棚の素材は[[合板]]<ref>『本棚の本』p.31</ref>、[[ベニヤ]]<ref>『本棚の本』p.48</ref>、[[スチール]]<ref>『本棚の本』p.43</ref>、[[ステンレス]]<ref>『本棚の本』p.47</ref>など多岐に渡る。その他、例えば[[ルーン・フィヨルド]]と[[ロザン・ボッシュ]]が設計した[[デンマーク]]の[[イェリング中央図書館]]の本棚では[[リノリウム]]、[[MDF]]、[[エポキシ樹脂]]、[[テキスタイル]]、[[スポンジ]]などが素材として使用されている<ref>『本棚の本』p.13</ref>。 |

|||

ニーズにより[[文庫本]]サイズに造った文庫専用本棚、転がり車輪をつけたカーゴ型本棚、四方に本を収納できる回転式書架などの変り種もある。他に食器棚や多目的棚など、本来本を収納することを目的としていないが類似の機能を持つ収納庫もあり、しばしば本棚に転用される。 |

|||

また、一般的な本棚の既成概念を覆すデザインがなされた本棚も多数存在し、[[アレックス・ジョンソン]]は『本棚の本』の中で「現代の本棚は単に本を収納するための家具ではなくなっており、モダン・アートであり、エンジニアリングの実験であり、350年前に[[サミュエル・ピープス]]が所持していた本棚のように、ステータス・シンボルとして返り咲いた」と述べている<ref>『本棚の本』p.8</ref>。 |

|||

雑誌を保管する本棚には、正面に最新号を差し込めるポケット付きの戸がつき、その奥に過去の号を平置きするタイプのものもある。<!-- 種類か用途に記述すべきかも --> |

|||

==歴史== |

|||

市販の本棚では普通の本を収めるには奥行きがありすぎて二重置きになってしまい、奥の方に置いた本が隠れて死蔵状態になることがある。これを嫌って、自分で要求を満たす本棚を一から作り上げる自作派もいる。 |

|||

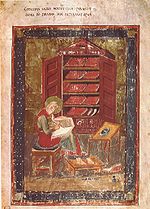

[[File:CodxAmiatinusFolio5rEzra.jpg|thumb|150px|6世紀ごろの写本『コデックス・アミアティヌス』に描かれたアルマリウム]] |

|||

===本棚の初期=== |

|||

ローマ時代は文書は主に[[パピルス]]製の巻物に記され、[[巻子本]]の形に丸められて保管されていた<ref>『本棚の歴史』p.25</ref>。高価な巻子本は個別に収納するための筒が付属していたが、通常はカプサと呼ばれる箱にまとめて保管された<ref>『本棚の歴史』p.27</ref>。書店や図書館などでは壁に棚が設置され、その上に積み並べる状態で保管するのが一般的だった<ref>『本棚の歴史』p.28</ref>。紀元数世紀ごろには木片を閉じた手写本([[コデックス]])が登場して、巻子本に取って代わるようになったため、それに合わせて収納方法にも変化が見られるようになった<ref>『本棚の歴史』p.29</ref>。Shailorはこうした本の形態変化は4世紀ごろであったと述べているが<ref>『The Medieval Book: Illustrated from the Beinecke Rare Book and Manuscript Library』p.8</ref>、巻子本からコデックス本へ、形態が変遷する過渡期にあたっては両方が併用されたため、本の収納には[[アルマリウム (家具)|アルマリウム]](戸棚{{#tag:ref|ラテン語armariumは[[マルクス・トゥッリウス・キケロ|キケロ]]、[[ウィトルウィウス]]などによって貴重品や本、家財道具などをしまい込む家具を指して使用されていた<ref>『The Care of Books: An Essay on the Development of Libraries and Their Fittings, from the Earliest Times to the End of the Eighteenth Century』p.37</ref>。|group="注釈"}})が広く使用された<ref>『本棚の歴史』p.32</ref>。この時代の本は全て手作りであり、貴重品として取り扱われたため、アルマリウムには鍵や留め金のついたものが多く用いられた<ref>『本棚の歴史』p.42</ref>。持ち運びが必要な場合には[[チェスト (家具)|チェスト]](収納箱)が利用された<ref>『本棚の歴史』p.46</ref>。イングランド西部の[[ヘレフォード大聖堂]]には1360年ごろに製作されたと見られるブックチェストが現存しているが、蓋部分には形状の異なる三種類の鍵が取り付けられており、本の保管に厳重な管理がなされていた事が伺える<ref>『本棚の歴史』pp.46-47</ref>。装丁が原因でこの時代の本は重ねて保管することに不向きで、留具や突起が棚の中で周囲の本を傷付ける事が問題視されていた<ref>『本棚の歴史』p.67</ref>。 |

|||

[[File:Milkau Bücherschrank mit angekettetem Buch aus der Bibliothek von Cesena 109-2.jpg|thumb|left|150px|書見台下に設置された鉄棒にチェーンでつながれた本(チェゼーナの図書館)<ref>『The Care of Books: An Essay on the Development of Libraries and Their Fittings, from the Earliest Times to the End of the Eighteenth Century』p.132</ref>。]] |

|||

===鎖でつながれた本=== |

|||

| ⚫ | |||

図書館や修道院などの多数の本を持っていた機関では、貴重品である本を盗難から防止するための仕組みと、一箇所に重ねて保管することによる本の擦傷劣化を防止するための仕組みを考える必要があり、その次善策として本を[[書見台]]にチェーンでつなぐ習慣が広まった<ref>『本棚の歴史』p.69</ref>。こうした習慣は多くの[[図書館]]や[[修道院]]で17世紀末ごろまで継続していた<ref>『The Chained Library: A Survey of Four Centuries in the Evolution of the English Library』pp.xiii-xiv</ref>。しかしながら蔵書が増えるに従って、本と書見台を設置するための場所の確保が大きな問題となり<ref>『本棚の歴史』p.78</ref>、スペースあたりの収納力増大と書見台上で調べものを行うための作業場所確保を目的として書見台の上下に棚が取り付けられるようになった<ref>『本棚の歴史』p.81</ref>。この変化について[[ヘンリー・ペトロスキー]]は現代の本棚につながる進化の第一段階であると述べている<ref>『本棚の歴史』p.79</ref>。しかし、読書や作業の度に本を上下の棚へ動かすことによって鎖がねじれ、絡まるという新たな問題が発生するようになった<ref>『本棚の歴史』p.82</ref>。書籍管理の歴史について調査研究を行っていた[[ジョン・ウィリス・クラーク]]は、17世紀ごろからこうした問題を解決するために、ストール・システムと呼ばれる二つの書見台を向き合わせ、その間に書棚を配置するという設計をした調度品が登場したと述べている<ref>『本棚の歴史』p.85</ref>。[[キャノン・ストリータ]]はクラークの説に異論を唱え、ストール・システムは書見台とアルマリウムの組み合わせに過ぎず、16世紀には既に見られた形態であったと述べている<ref name="Rekishi_86">『本棚の歴史』p.86</ref>。登場当初は棚へ平積みされていたが、本の増加に伴い運用が困難になると置き方が縦置きへと変化するようになった<ref>『本棚の歴史』p.88</ref>。両端に垂直の仕切り、上下に水平棚を持ったストール・システムの登場、本の縦置きが一般化するに従い、収納方式が現代の本棚に近しい形態へと進歩した<ref name="Rekishi_86"/>。なお、この頃の本には全て鎖が付いていたため、これによって本を傷付けないよう背を奥にして収納しており、鎖をつけない個人蔵書においても一般化したと見られている<ref>『本棚の歴史』p.89</ref>。こうした本を縦置きに並べる方式が一般化するに伴い、それを収納する棚はブック・プレスと呼ばれるようになった<ref name="Rekishi_96">『本棚の歴史』p.96</ref>。書見台の下のスペースに棚が取り付けられることもあったが、当初は足置き程度の利用しかなされていなかった<ref name="Rekishi_96"/>。しかし、印刷本の普及と蔵書数の増加に伴い、図書館はこのデッドスペースに利用の少ない本を詰めたチェストを保管しはじめ、やがてチェストから出して鎖のついていない本を並べるようになると、机下のスペースも書見台上の棚と代わらない役割を果たすようになった<ref name="Rekishi_96"/>。1620年台に[[ケンブリッジ大学]]のセント・ジョンズ・カレッジが建設されたときに、窓際に書見台を持たない低めのブック・プレスが設置された<ref>『本棚の歴史』p.97</ref>。同時に移動が可能な台座が整備され、その上に立って高いところの本を探したり、腰掛けて本を読むことが可能になっていた<ref name="Rekishi_100">『本棚の歴史』p.100</ref>。台座の登場により、人の手の届かない高所も本を収納するためのスペースとして有効活用されるようになった<ref name="Rekishi_100"/>。印刷技術の発達により、本の入手が容易になったことで相対的に本の価値は下がり、鎖でつなぎ止める意義も薄れていった<ref name="Rekishi_111">『本棚の歴史』p.111</ref>。これに伴い、机と書棚を組み合わせておく必要もなくなってきたことから本棚は次第に現代の形へと変化していった<ref name="Rekishi_111"/>。 |

|||

本棚の構造は、基本的には最上段の天板・最下段の底板とそれを両脇で固定する側板から成る。この四角の枠組み構造によって本を載せるための棚板を支えている。本を出し入れする側と反対の一面は、奥板でふさがれているのが一般的だが、奥板を付けずに向こう側が素通しの本棚もある。 |

|||

[[File:Le diverse et artificiose machine del Capitano Agostino Ramelli Figure CLXXXVIII.jpg|thumb|200px|[[アゴスティーノ・ラメリ]]が考案した水車式の回転書見台。ラメリは自著で場所を移動せず、何冊もの本を読むことができると自賛した<ref>『The Various and Ingenious Machines of Agostino Ramelli (1588). Translated and edited by Martha Teach Gnudi and Eugene S.Ferguson』p.508</ref>。]] |

|||

===書斎の収納=== |

|||

棚板は側板に固定されているもののほか、本のサイズ(高さ)に応じてビスなどにより自由に高さを調節できるものがある。また、最下段はそのまま床に直に置くのでなく、大抵は埃よけのための高さ数cmの脚や台、いわゆる「袴(ハカマ)」の上に載せられている。これは部屋を掃除する時、掃除機が最下段に並んだ本を傷つけるのを防ぐ役割もある。棚板には、その底にブックスタンドを取り付ける溝を設けたものもある。 |

|||

一方、個人の家や書斎にて本を収納する場合は、使用頻度の低い本や高価な本はチェストへ、高いものは机上などにむき出しにするか、壁に腕木などで作成した簡易の棚へ置かれることが多かった<ref>『本棚の歴史』p.116</ref>。17世紀以前に私的蔵書が数十冊を越えることはまれであり、一般的にはチェストや小棚への平置きで事が足りていたと考えられている<ref>『The Origins of the English Library』p.130</ref>。ドイツ、オランダ、スペイン、イギリスなどでは図書館などでの慣習にならい、前小口を外に向けて並べることが一般的で、蔵書が増えるに従って本の識別のために題名や分類を表す記号や図絵などが装飾されることがあった<ref>『本棚の歴史』p.134</ref>。対してフランスやイタリアでは16世紀末ごろより本の背を外に向けて本棚に収納し、背部分に著者名や題名などを書き加えて識別する行動が見られるようになった<ref>『本棚の歴史』p.137</ref>。この頃には、本の配列にもこだわりを見せる蔵書家が現れるようになる<ref>『本棚の歴史』p.140</ref>。17世紀のイギリスで最大級の蔵書を所有していた作家サミュエル・ピープスは、本のサイズによって収納する位置を整理するよう本を並べた<ref>『本棚の歴史』pp.140-141</ref>。 |

|||

===日本における歴史=== |

|||

二本の支柱で棚を支えるタイプの本棚もある。主にスチール製で、支柱を等間隔に複数設置することで書棚を延長できる仕組みのものもある。また、壁に直接棚を作り付けたものもあるが、こうしたものは家具というよりむしろ「設備」といえる。 |

|||

日本において個人宅に設置される本棚は室町時代末期には既に存在していたと考えられている<ref>『マス・コミュニケーション研究-第73号』p.47</ref>。しかし生活史研究家の[[小泉和子]]はこうした棚は一種の飾りであって、実際に書物を収納することを目的として活用されたのは箱や櫃が主流であったと述べている<ref>『家具』pp.241-245</ref>。現代の一般家庭に見る本棚が普及したのは大正時代後半に入ってからで、[[関東大震災]]を契機に広がったと推察されている<ref>『マス・コミュニケーション研究-第73号』p.47</ref>。このころの本棚は読了した書籍を分類して収める為に使用されたが、昭和初期に入ると[[円本]]をはじめとした棚に並べることを前提とした書籍が登場するようになり、本棚の目的と用途に変化が見られるようになった<ref>『マス・コミュニケーション研究-第73号』p.48</ref>。[[塩原亜紀]]は2002年に発表した論文の中でこうした変化について接客スペースを兼ねた公的空間に設置されることの多かった書斎は、他人に自己の知識教養を見せる場となり、「円本」の登場はそうしたニーズに合致したのだと述べている<ref>横浜国大国語研究「所蔵される書物 : 円本ブームと教養主義」塩原亜紀、2002年</ref>。 |

|||

| ⚫ | |||

本の背表紙を見やすくするため、目線よりも低い位置の本の背表紙が斜め上を向くよう棚板を取り付けた物もある。最近の本屋などで多く見られる。 |

|||

一般の家庭ではあまり利用されない本棚の種類としては以下のようなものがある<ref name="Rekishi_219">『本棚の歴史』p.219</ref>。通常は図書館の[[書庫]]のように、限られたスペースに大量の本を収める必要がある際に使用される<ref name="Rekishi_219"/>。 |

|||

その他、保湿や埃よけのために外開きや引き違いの戸が設けられることもある。 |

|||

== 材質 == |

|||

本棚の材質は、[[木]]製のものが主流であるが、一般に家具店で売られているような比較的安価な本棚は、大部分が[[合板]]・[[ベニヤ板]]製である。無垢板製のものは大抵数十万円以上の高級品として売られている。使われる木材は、[[松]]や[[杉]]などの軟質な[[針葉樹]]よりも、[[ウォールナット]]や[[ブナ]]などの硬質な[[広葉樹]]が最適とされる。[[紫檀]]、[[黒檀]]、等のような[[銘木]]を使用した本棚もステータスシンボルとして販売されている。[[図書館]]用の本棚や、オフィスでファイルなどを収納する事務用の本棚は、堅牢さと規格生産によるコストダウンが要求されるため、[[鋼鉄]]製のスチール書架が主流である(ただし[[1990年代]]頃以降に新しく建設された図書館では、利用者にとって居心地のよい空間を演出するため、柔らかい雰囲気を意図して木・合板を用いるケースが増加している)。 |

|||

安物の本棚では、棚板が細い木組の枠に合板を張っただけの中空の板([[フラッシュ構造]])になっているものが多く、本をぎっしり並べると大きくたわむので注意を要する。 |

|||

| ⚫ | |||

=== 移動書架 === |

=== 移動書架 === |

||

[[File:Firestone Library Princeton mobile aisle shelving.jpg|thumb|250px|移動書架を採用した図書館の書庫]] |

|||

図書館の[[書庫]]のように、限られたスペースに大量の本を収める必要がある時は、レールの上にローラーをつけた本棚を載せて集密配架できるようにした移動書架(集密書庫とも)が置かれる。本棚をただ並べただけでは、各々の本棚の間に人間が通るためのスペースを設けなければならないが、本棚自体を移動できればそうした無駄なスペースを少なくできるので、大量に収納することができる。書架の移動は手動式(ハンドル式)や、大規模なものでは、スイッチ一つで複数の書架を一度に移動できる電動書架も採用されている。 |

|||

本棚下部や上部に取り付けたローラーやレールで、本棚や開口部を移動させることで収納することに特化した本棚を移動書架、可動書架などと呼ぶ<ref>『本棚の歴史』p.228</ref>。[[ウィリアム・グラッドストン]]は適切な方法で建設された部屋であればその体積の五分の三を本で埋め尽くすことが出来ると自著で発表している<ref>『On Books and the Housing of Them, Nineteenth Century XXVII』p.396</ref>。こうした方式は1930年ごろに[[トロント中央貸出図書館]]の書庫で採用された<ref>『本棚の歴史』p.237</ref>。しかし、必要な本棚が飛び出す方式は、本が飛び出して別の棚に引っかかるという問題を孕んでいたため、人間が通る通路を可変させる現代の方式が広く普及した<ref>『本棚の歴史』p.238</ref>。現代では誤って本棚に押しつぶされたりしないよう、これらに精巧な安全装置を取り付けたものが本を多数収納する必要がある施設などでは利用されている<ref>『本棚の歴史』p.239</ref>。 |

|||

===全自動書架=== |

===全自動書架=== |

||

大規模な図書館等で人員の省力化や防災管理のために運搬ロボットが専用の書庫から図書の入ったコンテナを窓口まで運ぶものがある。通常人間がその書庫に入室することは設備保守の時以外はない。 |

大規模な図書館等で人員の省力化や防災管理のために運搬ロボットが専用の書庫から図書の入ったコンテナを窓口まで運ぶものがある<ref name="Rekishi_245">『本棚の歴史』p.245</ref>。通常人間がその書庫に入室することは設備保守の時以外はない<ref name="Rekishi_245"/>。 |

||

自動書庫とも呼ばれる。 |

|||

=== |

=== 回転式書架 === |

||

利便性の向上という観点からは、どの方向からでも本を取ることができるようにした回転式書架がある<ref name="Rekishi_262">『本棚の歴史』p.262</ref>。これヴィクトリア朝後期に開発された書架で、参考図書の収納を主目的に製作された<ref name="Rekishi_262"/>。キャスターを取り付けて移動を可能にした種類もあり、図書館や書斎の中を移動させることができる場合もある<ref name="Rekishi_262"/>。 |

|||

個人の家で買うような本棚にも、二重あるいは三重にスライドする移動書架がついたものが存在する。これは図書館などで使うような業務用の移動書架とは異なり、奥より幅が狭い手前の本棚が横にスライドすることで省スペースを達成したものである。 |

|||

==注釈== |

|||

=== 回転式書架 === |

|||

{{Reflist|group=注釈}} |

|||

図書館の閲覧室のように、複数の人数で座り、辞書などの参考図書類を共用する時は、机上に設置して四方に分置し、風車状に回転させることによって、どの方向からでも本を取ることができるようにした回転式書架が置かれる。新着本をそれぞれの分野の書架に配架する前に、一般利用者に顔見せするために置かれることもある。設置される本の冊数によって、二段式になったものもある。 |

|||

== |

==脚注== |

||

{{reflist|2}} |

|||

[[地震]]などの振動で、収められた本が飛散したり、本棚自体が転倒したりする畏れがある。本の脱落防止に紐テープなどを張ったり、本棚を金具で固定したりする対策法がある。 |

|||

移動書架にはレールと並行方向に揺れを逃がせる(垂直方向は逃がせないが、書架の幅が広い側の為、転倒に対して強い)ものが多く、免震機能を有するものが多い。 |

|||

{{節stub}} |

|||

== |

==参考文献== |

||

* {{Cite book|last=Irwin|first=Raymond|year=1958|title=The Origins of the English Library|publisher=London: George Allen & Unwin}} |

|||

{{commonscat|Bookcases}} |

|||

* {{Cite book|last=Clark|first=John Willis|year=1901|title=The Care of Books: An Essay on the Development of Libraries and Their Fittings, from the Earliest Times to the End of the Eighteenth Century|publisher=Cambridge: University Press}} |

|||

* [[音の本棚]] - [[エフエム東京|FM東京]]の[[ラジオドラマ]]。 |

|||

* {{Cite book|last=Gladstone|first=W. E.|year=1890|title=On Books and the Housing of Them, Nineteenth Century XXVII}} |

|||

* [[私の本棚]] - [[日本放送協会|NHK]][[NHKラジオ第1放送|ラジオ第1放送]]の[[朗読番組]]。 |

|||

* {{Cite book|last=Ramelli|first=Agostino|year=1976|title=The Various and Ingenious Machines of Agostino Ramelli (1588). Translated and edited by Martha Teach Gnudi and Eugene S.Ferguson|publisher=Baltimore: Johns Hopkins University Press}} |

|||

* [[おしゃべり本棚]] - [[RKBラジオ]]で放送している朗読番組。 |

|||

* {{Cite book|last=Shailor|first=Barbara A|year=1991|title=The Medieval Book: Illustrated from the Beinecke Rare Book and Manuscript Library|publisher=Toronto: University of Tronto Press|isbn=978-0802068538}} |

|||

* {{Cite book|last=Streeter|first=Burnett Hillman|year=1931|title=The Chained Library: A Survey of Four Centuries in the Evolution of the English Library|publisher=London: Macnillan}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=アレックス・ジョンソン[著]、和田侑子[訳]|title=本棚の本|year=2012|publisher=グラフィック社|isbn=978-4-7661-2288-6}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=小泉和子|title=家具|year=1995|publisher=東京堂出版|isbn=4-490-20273-3}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=戸田プロダクション|title=清く正しい本棚の作り方|year=2009|publisher=スタジオ タック クリエイティブ|isbn=978-4-88393-358-7}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=日本マス・コミュニケーション学会|title=マス・コミュニケーション研究-第73号|year=2008|publisher=学文社|isbn=978-4-7620-1862-6}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=ヘンリー・ペトロスキー[著]、池田栄一[訳]|title=本棚の歴史|year=2004|publisher=白水社|isbn=4-560-02849-4}} |

|||

{{DEFAULTSORT:ほんたな}} |

{{DEFAULTSORT:ほんたな}} |

||

2012年11月23日 (金) 11:53時点における版

本棚(ほんだな、bookshelf)は書物を収納する事を目的とした棚のことを指す[1]。

物理的な形態の違いなどにより本箱(ほんばこ)、書架(しょか)、書棚(しょだな)、本立(ほんたて)などとも言うが、厳密な区別はあまり無い[2]。本が現代の形態になって以降、本棚とは通常本を下から支えるような構造になっており、本棚自身の終端を除いて横から支える機能は備わっていないものが多い[3]。このため、本棚に倒れないよう本を収納する場合は、倒れる隙間が無くなるまで本を並べるか本が倒れないよう個別に横から支える機能を導入する必要がある[4]。倒れようとする本を底面の摩擦力によって横から押して支える機能に主眼を置いた器具は一般的にブックエンドと称し、1870年代に特許が下りて以降、ブックエンドは一枚のスチール板を型抜きして作られたものが広く一般に普及している[5][6]。机上や別目的の棚上両端にブックエンドを設置した状態もまた、簡易な本棚の一種と言える[7]。

構造

一般的な本棚の構造は「モノコック構造」と呼ばれ、側板・棚板・裏板の三種類の要素から構成されている[8]。側板は本棚の両端を構成する2枚の板であり、収納する本の重量を支える支柱として機能する[9]。棚板は実際に本が載せられる水平部分の板を指し本棚の「一段」を構成するが、本を載せない最上の棚板は天板と呼ばれ、他の棚板と区別される場合もある[9]。棚板は固定されている場合と本の大きさによって可変する可動式の場合がある[9]。裏板は本棚の裏側に貼る薄い板で、横からの衝撃を吸収する役割を持つ[9]。側板や棚板は本棚の軽量化を重視し、枠組みに薄い化粧板を貼り付けた太鼓作り(フラッシュ構造)が採用される場合もある[10]。最下段の上げ底部分はハカマと呼ばれ、埃対策などの実用面から採用している本棚も見られる[11]。

本棚の大きさは様々であるが、高さについては日本の一般家庭に配置されるものとしては2m30cm以下となるよう設計されることが多い[12]。横幅については『清く正しい本棚の作り方』では棚板60cm程度が理想としている[12]。図書館学者のメルヴィル・デューイは沈み込み指数を考慮した理想の長さは40インチ(約100cm)であるとしている[13]。市販されている本棚の奥行きは約30-35cmが一般的である[14]。

本棚の素材は合板[15]、ベニヤ[16]、スチール[17]、ステンレス[18]など多岐に渡る。その他、例えばルーン・フィヨルドとロザン・ボッシュが設計したデンマークのイェリング中央図書館の本棚ではリノリウム、MDF、エポキシ樹脂、テキスタイル、スポンジなどが素材として使用されている[19]。

また、一般的な本棚の既成概念を覆すデザインがなされた本棚も多数存在し、アレックス・ジョンソンは『本棚の本』の中で「現代の本棚は単に本を収納するための家具ではなくなっており、モダン・アートであり、エンジニアリングの実験であり、350年前にサミュエル・ピープスが所持していた本棚のように、ステータス・シンボルとして返り咲いた」と述べている[20]。

歴史

本棚の初期

ローマ時代は文書は主にパピルス製の巻物に記され、巻子本の形に丸められて保管されていた[21]。高価な巻子本は個別に収納するための筒が付属していたが、通常はカプサと呼ばれる箱にまとめて保管された[22]。書店や図書館などでは壁に棚が設置され、その上に積み並べる状態で保管するのが一般的だった[23]。紀元数世紀ごろには木片を閉じた手写本(コデックス)が登場して、巻子本に取って代わるようになったため、それに合わせて収納方法にも変化が見られるようになった[24]。Shailorはこうした本の形態変化は4世紀ごろであったと述べているが[25]、巻子本からコデックス本へ、形態が変遷する過渡期にあたっては両方が併用されたため、本の収納にはアルマリウム(戸棚[注釈 1])が広く使用された[27]。この時代の本は全て手作りであり、貴重品として取り扱われたため、アルマリウムには鍵や留め金のついたものが多く用いられた[28]。持ち運びが必要な場合にはチェスト(収納箱)が利用された[29]。イングランド西部のヘレフォード大聖堂には1360年ごろに製作されたと見られるブックチェストが現存しているが、蓋部分には形状の異なる三種類の鍵が取り付けられており、本の保管に厳重な管理がなされていた事が伺える[30]。装丁が原因でこの時代の本は重ねて保管することに不向きで、留具や突起が棚の中で周囲の本を傷付ける事が問題視されていた[31]。

鎖でつながれた本

図書館や修道院などの多数の本を持っていた機関では、貴重品である本を盗難から防止するための仕組みと、一箇所に重ねて保管することによる本の擦傷劣化を防止するための仕組みを考える必要があり、その次善策として本を書見台にチェーンでつなぐ習慣が広まった[33]。こうした習慣は多くの図書館や修道院で17世紀末ごろまで継続していた[34]。しかしながら蔵書が増えるに従って、本と書見台を設置するための場所の確保が大きな問題となり[35]、スペースあたりの収納力増大と書見台上で調べものを行うための作業場所確保を目的として書見台の上下に棚が取り付けられるようになった[36]。この変化についてヘンリー・ペトロスキーは現代の本棚につながる進化の第一段階であると述べている[37]。しかし、読書や作業の度に本を上下の棚へ動かすことによって鎖がねじれ、絡まるという新たな問題が発生するようになった[38]。書籍管理の歴史について調査研究を行っていたジョン・ウィリス・クラークは、17世紀ごろからこうした問題を解決するために、ストール・システムと呼ばれる二つの書見台を向き合わせ、その間に書棚を配置するという設計をした調度品が登場したと述べている[39]。キャノン・ストリータはクラークの説に異論を唱え、ストール・システムは書見台とアルマリウムの組み合わせに過ぎず、16世紀には既に見られた形態であったと述べている[40]。登場当初は棚へ平積みされていたが、本の増加に伴い運用が困難になると置き方が縦置きへと変化するようになった[41]。両端に垂直の仕切り、上下に水平棚を持ったストール・システムの登場、本の縦置きが一般化するに従い、収納方式が現代の本棚に近しい形態へと進歩した[40]。なお、この頃の本には全て鎖が付いていたため、これによって本を傷付けないよう背を奥にして収納しており、鎖をつけない個人蔵書においても一般化したと見られている[42]。こうした本を縦置きに並べる方式が一般化するに伴い、それを収納する棚はブック・プレスと呼ばれるようになった[43]。書見台の下のスペースに棚が取り付けられることもあったが、当初は足置き程度の利用しかなされていなかった[43]。しかし、印刷本の普及と蔵書数の増加に伴い、図書館はこのデッドスペースに利用の少ない本を詰めたチェストを保管しはじめ、やがてチェストから出して鎖のついていない本を並べるようになると、机下のスペースも書見台上の棚と代わらない役割を果たすようになった[43]。1620年台にケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジが建設されたときに、窓際に書見台を持たない低めのブック・プレスが設置された[44]。同時に移動が可能な台座が整備され、その上に立って高いところの本を探したり、腰掛けて本を読むことが可能になっていた[45]。台座の登場により、人の手の届かない高所も本を収納するためのスペースとして有効活用されるようになった[45]。印刷技術の発達により、本の入手が容易になったことで相対的に本の価値は下がり、鎖でつなぎ止める意義も薄れていった[46]。これに伴い、机と書棚を組み合わせておく必要もなくなってきたことから本棚は次第に現代の形へと変化していった[46]。

書斎の収納

一方、個人の家や書斎にて本を収納する場合は、使用頻度の低い本や高価な本はチェストへ、高いものは机上などにむき出しにするか、壁に腕木などで作成した簡易の棚へ置かれることが多かった[48]。17世紀以前に私的蔵書が数十冊を越えることはまれであり、一般的にはチェストや小棚への平置きで事が足りていたと考えられている[49]。ドイツ、オランダ、スペイン、イギリスなどでは図書館などでの慣習にならい、前小口を外に向けて並べることが一般的で、蔵書が増えるに従って本の識別のために題名や分類を表す記号や図絵などが装飾されることがあった[50]。対してフランスやイタリアでは16世紀末ごろより本の背を外に向けて本棚に収納し、背部分に著者名や題名などを書き加えて識別する行動が見られるようになった[51]。この頃には、本の配列にもこだわりを見せる蔵書家が現れるようになる[52]。17世紀のイギリスで最大級の蔵書を所有していた作家サミュエル・ピープスは、本のサイズによって収納する位置を整理するよう本を並べた[53]。

日本における歴史

日本において個人宅に設置される本棚は室町時代末期には既に存在していたと考えられている[54]。しかし生活史研究家の小泉和子はこうした棚は一種の飾りであって、実際に書物を収納することを目的として活用されたのは箱や櫃が主流であったと述べている[55]。現代の一般家庭に見る本棚が普及したのは大正時代後半に入ってからで、関東大震災を契機に広がったと推察されている[56]。このころの本棚は読了した書籍を分類して収める為に使用されたが、昭和初期に入ると円本をはじめとした棚に並べることを前提とした書籍が登場するようになり、本棚の目的と用途に変化が見られるようになった[57]。塩原亜紀は2002年に発表した論文の中でこうした変化について接客スペースを兼ねた公的空間に設置されることの多かった書斎は、他人に自己の知識教養を見せる場となり、「円本」の登場はそうしたニーズに合致したのだと述べている[58]。

その他の種類

一般の家庭ではあまり利用されない本棚の種類としては以下のようなものがある[59]。通常は図書館の書庫のように、限られたスペースに大量の本を収める必要がある際に使用される[59]。

移動書架

本棚下部や上部に取り付けたローラーやレールで、本棚や開口部を移動させることで収納することに特化した本棚を移動書架、可動書架などと呼ぶ[60]。ウィリアム・グラッドストンは適切な方法で建設された部屋であればその体積の五分の三を本で埋め尽くすことが出来ると自著で発表している[61]。こうした方式は1930年ごろにトロント中央貸出図書館の書庫で採用された[62]。しかし、必要な本棚が飛び出す方式は、本が飛び出して別の棚に引っかかるという問題を孕んでいたため、人間が通る通路を可変させる現代の方式が広く普及した[63]。現代では誤って本棚に押しつぶされたりしないよう、これらに精巧な安全装置を取り付けたものが本を多数収納する必要がある施設などでは利用されている[64]。

全自動書架

大規模な図書館等で人員の省力化や防災管理のために運搬ロボットが専用の書庫から図書の入ったコンテナを窓口まで運ぶものがある[65]。通常人間がその書庫に入室することは設備保守の時以外はない[65]。

回転式書架

利便性の向上という観点からは、どの方向からでも本を取ることができるようにした回転式書架がある[66]。これヴィクトリア朝後期に開発された書架で、参考図書の収納を主目的に製作された[66]。キャスターを取り付けて移動を可能にした種類もあり、図書館や書斎の中を移動させることができる場合もある[66]。

注釈

脚注

- ^ “『大辞泉』”. Yahoo辞書. 2012年11月4日閲覧。

- ^ “『類語例解辞典』”. goo辞書. 2012年11月4日閲覧。

- ^ 『本棚の歴史』p.17

- ^ 『本棚の歴史』p.18

- ^ 『本棚の歴史』p.18

- ^ “『デジタル大辞泉』”. goo辞書. 2012年11月4日閲覧。

- ^ 『本棚の歴史』pp.18-19

- ^ 『清く正しい本棚の作り方』pp.16-17

- ^ a b c d 『清く正しい本棚の作り方』p.16

- ^ 『清く正しい本棚の作り方』p.19

- ^ 『清く正しい本棚の作り方』p.27

- ^ a b 『清く正しい本棚の作り方』p.17

- ^ 『本棚の歴史』p.91

- ^ 『清く正しい本棚の作り方』p.18

- ^ 『本棚の本』p.31

- ^ 『本棚の本』p.48

- ^ 『本棚の本』p.43

- ^ 『本棚の本』p.47

- ^ 『本棚の本』p.13

- ^ 『本棚の本』p.8

- ^ 『本棚の歴史』p.25

- ^ 『本棚の歴史』p.27

- ^ 『本棚の歴史』p.28

- ^ 『本棚の歴史』p.29

- ^ 『The Medieval Book: Illustrated from the Beinecke Rare Book and Manuscript Library』p.8

- ^ 『The Care of Books: An Essay on the Development of Libraries and Their Fittings, from the Earliest Times to the End of the Eighteenth Century』p.37

- ^ 『本棚の歴史』p.32

- ^ 『本棚の歴史』p.42

- ^ 『本棚の歴史』p.46

- ^ 『本棚の歴史』pp.46-47

- ^ 『本棚の歴史』p.67

- ^ 『The Care of Books: An Essay on the Development of Libraries and Their Fittings, from the Earliest Times to the End of the Eighteenth Century』p.132

- ^ 『本棚の歴史』p.69

- ^ 『The Chained Library: A Survey of Four Centuries in the Evolution of the English Library』pp.xiii-xiv

- ^ 『本棚の歴史』p.78

- ^ 『本棚の歴史』p.81

- ^ 『本棚の歴史』p.79

- ^ 『本棚の歴史』p.82

- ^ 『本棚の歴史』p.85

- ^ a b 『本棚の歴史』p.86

- ^ 『本棚の歴史』p.88

- ^ 『本棚の歴史』p.89

- ^ a b c 『本棚の歴史』p.96

- ^ 『本棚の歴史』p.97

- ^ a b 『本棚の歴史』p.100

- ^ a b 『本棚の歴史』p.111

- ^ 『The Various and Ingenious Machines of Agostino Ramelli (1588). Translated and edited by Martha Teach Gnudi and Eugene S.Ferguson』p.508

- ^ 『本棚の歴史』p.116

- ^ 『The Origins of the English Library』p.130

- ^ 『本棚の歴史』p.134

- ^ 『本棚の歴史』p.137

- ^ 『本棚の歴史』p.140

- ^ 『本棚の歴史』pp.140-141

- ^ 『マス・コミュニケーション研究-第73号』p.47

- ^ 『家具』pp.241-245

- ^ 『マス・コミュニケーション研究-第73号』p.47

- ^ 『マス・コミュニケーション研究-第73号』p.48

- ^ 横浜国大国語研究「所蔵される書物 : 円本ブームと教養主義」塩原亜紀、2002年

- ^ a b 『本棚の歴史』p.219

- ^ 『本棚の歴史』p.228

- ^ 『On Books and the Housing of Them, Nineteenth Century XXVII』p.396

- ^ 『本棚の歴史』p.237

- ^ 『本棚の歴史』p.238

- ^ 『本棚の歴史』p.239

- ^ a b 『本棚の歴史』p.245

- ^ a b c 『本棚の歴史』p.262

参考文献

- Irwin, Raymond (1958). The Origins of the English Library. London: George Allen & Unwin

- Clark, John Willis (1901). The Care of Books: An Essay on the Development of Libraries and Their Fittings, from the Earliest Times to the End of the Eighteenth Century. Cambridge: University Press

- Gladstone, W. E. (1890). On Books and the Housing of Them, Nineteenth Century XXVII

- Ramelli, Agostino (1976). The Various and Ingenious Machines of Agostino Ramelli (1588). Translated and edited by Martha Teach Gnudi and Eugene S.Ferguson. Baltimore: Johns Hopkins University Press

- Shailor, Barbara A (1991). The Medieval Book: Illustrated from the Beinecke Rare Book and Manuscript Library. Toronto: University of Tronto Press. ISBN 978-0802068538

- Streeter, Burnett Hillman (1931). The Chained Library: A Survey of Four Centuries in the Evolution of the English Library. London: Macnillan

- アレックス・ジョンソン[著]、和田侑子[訳]『本棚の本』グラフィック社、2012年。ISBN 978-4-7661-2288-6。

- 小泉和子『家具』東京堂出版、1995年。ISBN 4-490-20273-3。

- 戸田プロダクション『清く正しい本棚の作り方』スタジオ タック クリエイティブ、2009年。ISBN 978-4-88393-358-7。

- 日本マス・コミュニケーション学会『マス・コミュニケーション研究-第73号』学文社、2008年。ISBN 978-4-7620-1862-6。

- ヘンリー・ペトロスキー[著]、池田栄一[訳]『本棚の歴史』白水社、2004年。ISBN 4-560-02849-4。