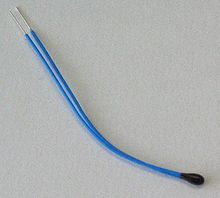

サーミスタ

サーミスタ(thermistor)とは、温度変化に対して電気抵抗の変化の大きい抵抗体のことである。この現象を利用し、温度を測定するセンサとしても利用される。センサとしては-50度から1000度まで測定ができる。

サーミスタの種類

抵抗と温度の関係には線型性がある。

記号は以下のとおり

- = 抵抗値の変化

- = 温度の変化

- = 係数

上式のkによってサーミスタを分類することができる。kが正の数の場合、抵抗は増加する温度につれて増加する。このような特性を持つサーミスタはPTCと呼ばれる。kが負の数の場合、抵抗は増加する温度とともに減少する。このような特性を持つサーミスタはNTCと呼ばれる。温度計測を目的としない通常の抵抗器の場合、できるだけ絶対値の小さなkを持つことを目指す。その結果、それらの抵抗器は広い温度範囲において抵抗値がほとんど一定のままとなる。

特性によって次の3つに分類される。

- NTC ( negative temperature coefficient )

- PTC ( positive temperature coefficient )

- CTR ( critical temperature resistor )

NTCサーミスタ

NTCサーミスタは温度の上昇に対して抵抗が減少するサーミスタである。温度と抵抗値の変化が比例的なため、最も使われている。 温度検出用センサとしての利用の他、電源回路の突入電流減少用としても使われる

ニッケル、マンガン、コバルト、鉄などの酸化物を混合して焼結したものである。

PTCサーミスタ

PTCサーミスタはNTCサーミスタとは逆に温度の上昇に対して抵抗が増大するサーミスタである。 温度センサーのほか、電流を流すと自己発熱によって抵抗が増大し、電流が流れにくくなる性質を利用して電流制限素子として用いられる。また、ある温度を超えると急激に抵抗が上昇するような非線形の動作をするものは、ヒューズを置き換える回路保護素子として利用される。

セラミックPTC

チタン酸バリウムに添加物を加えたセラミックを用いたもの。チタン酸バリウムのキュリー温度付近で急激に電気抵抗が増大する性質を利用している。

電流を流し続けると自己発熱によって電流が流れにくくなり、一定の温度を保つようになるため半田ごて等のヒーターとしても用いられる。

ポリマーPTC

低融点のポリマー中にカーボンブラック、ニッケル等の導電性粒子を分散させたもの。ポリマーが溶融することによって導電性粉末の接触が絶たれ電気抵抗が増大する。ポリエチレンなどの結晶性ポリマーにカーボンブラックなどの導電性粒子を均一に分散させることで良好なPTC特性を得ることができる。ポリスイッチとして電気製品の保護回路やリチウムイオン二次電池等の保護素子として使用される。また、電気カーペット等で過熱を防ぎ、温度を一定に維持する目的でも使用される。

CTRサーミスタ

また、ある温度をこえると急激に抵抗が減少するCTRサーミスタがある。

電気伝導メカニズム

サーミスタの電気伝導メカニズムとして、バンド理論やホッピング伝導がある。

サーミスタの特性

温度T0[K]の時のサーミスタR0とすると、温度T[K]の時のサーミスタRは次式で表せる。

Bはサーミスタ定数と呼ばれ、サーミスタ毎にそれぞれ異なる。

Steinhart-Hart式

サーミスタの温度抵抗特性の近似としてSteinhart-Hart式がある。

a, b, cは「Steinhart-Hartパラメータ」と呼ばれ、サーミスタごとに指定されている。Tは絶対温度。Rはオームで表された抵抗値。 上式を以下の式に書き換えることができる、

and

Steinhart-Hart式の例として、室温(25°C=298.15 K)における3000Ωの抵抗を備えたサーミスターに対する典型的な値は次のとおりとなる。