ステレオグラム

ステレオグラムは、目の焦点を意図的に前後にずらして合わせることで、立体的に見ることが出来る画像のことである。写真画像の場合、ステレオ写真、立体写真とも呼ばれる。

人間は、片眼では焦点距離、物体の大きさ、重なり、明瞭さ、移動速度、両眼では、両眼視差、輻輳などの情報を総合的に利用して立体を認識している。 ステレオグラムは両眼視差を利用して画像を立体として認識させる。 現実の立体を見るときには、両眼の位置の差から右眼と左眼では異なった像が写っている。この見え方の違いが両眼視差である。 この2つの画像の差異を利用して脳は空間の再構築を行う。 逆に、平面上の画像でも両眼に視差が生じるように映像を写すことで、脳に立体として認識させることが出来る。

この効果は、軍事的な場面で活用された。偵察機に搭載された解像度の低いカメラ2台によって同時に撮影された2枚の写真を片目ずつで同時に見ることにより、元の写真を単独で見るよりも立体的に知覚でき、カムフラージュを見破ることができたのである。

立体視の見かた

ステレオグラムの二次元の画像を三次元的に見る方法を立体視といい、いくつかの方法がある。

このうち、何も器具を用いず肉眼で直接ステレオグラムの画像を見る方法を「裸眼立体視」という。裸眼立体視には、平行法と交差法がある。

平行法は右眼で右の画像を、左眼で左の画像を見る方法であり、交差法は左眼で右の画像を、右眼で左の画像を見る、つまり視線が画像の前で交差するように見る方法である。交差法には、実際に見る2つの画像のサイズを平行法より大きくできると言う利点がある上、もともと立体視が出来ない人(弱視、斜視、左右の裸眼視力が極端に異なる=ただし、眼鏡やコンタクトで矯正できるときを除く)にとっては、平行法よりも習得しやすいとされる。

最初は難しいが一度習得すると次からは比較的容易に立体視を行うことが出来る。

- 平行法の練習方法

-

- 目から力を抜きぼんやり見るような感じで焦点を画像に合わせないようにする。

- 画像が段々ぼやけてくるのでさらにそのままぼんやり見る。

- ぼやけた像が中央へと近づいてくる。

- 中央へと来た像が融合して立体的に見える。

- 2枚の画像が重なるまで目を画像に近づけてからゆっくりと引くと合わせやすい。

- 交差法の練習方法

-

- 画像と眼の中間付近に指を1本立てる。

- より眼にするような感じで指先を見る。

- 視線はそのままで指を抜く。

- うまくいくと像が3つ並ぶように焦点が合う。

- 慣れると指がなくても可能である。

立体視の構造と素材

ステレオペア

視差が生じるような2枚の画像を左右に並べたステレオグラムをステレオペア[1]と呼ぶ。 19世紀には、ステレオカメラと呼ばれるわずかに角度をずらした2枚の写真を撮影できるカメラが発明され、ヨーロッパやアメリカで大流行した。日本でも明治時代に撮影されたステレオ写真が残っている。

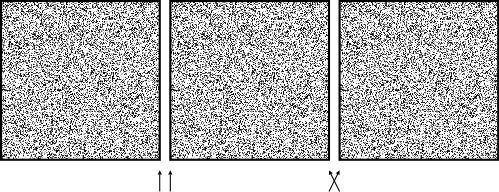

それぞれ、左側2枚のペアを平行法(⇈)で、右側2枚のペアを交差法(↗↖)でと、どちらの方法でも見ることができるように1つに並べたもの。左端のものと右端のものは全く同じものなので、実際の画像は2つ=ペアである。

ステレオペアの作成方法

ステレオカメラを用いなくても、普通のカメラでステレオペアは容易に撮影できる。

- 通常どおりに写真を撮影する。

- カメラを右(または左)に平行移動して、もう一枚撮影する。この際の移動距離をステレオベースと呼び、多くの場合(35mmカメラ標準レンズの場合)人の両眼間隔の平均値と同じ 6.5cm が適当(主要被写体までの最近距離が約2m程度)である。遠くの被写体(東京スカイツリーとか山並み)を立体的に撮影する場合は、上記の航空写真での立体撮影と同様に長い移動距離が必要となる。その被写体までの撮影距離の2~3%程度=1/30のルール[2]が目安となる。つまり、10m先の被写体の場合は30cm、100m先の場合は3m移動する必要がある[3]。

- 仕上った写真を、撮影した位置通りに左右(または右左)に並べると立体視(平行法)ができる。交差法で見るときは左右を入れ替える。

この方法では左右の画像の撮影に時間差が生じるため、動く被写体を撮影することはできない。 他に、2台のカメラを左右に並べ同時に撮影する方法もある。この場合は2台のカメラのレンズの中心の間隔がステレオベースとなる。

ウォールペーパー・ステレオグラム

同じ図形の繰り返しパターンを持つ画像は、焦点の合わせ方で異なった距離に見えることがある。これを壁紙錯視と呼ぶ。

RDS

ランダム・ドット・ステレオグラム (Random Dot Stereogram, RDS) は、一見ノイズのようにしか見えない画像だが、うまく焦点を合わせると立体が浮かび上がってくる画像である。レーダー技術者から知覚研究に転じたユレス・ベーラによって考案された。

初期のランダム・ドット・ステレオグラムは2枚の画像を使用していたが、1枚の画像で立体視が可能な方法が生み出された。 単一の画像のみであることから、特に、シングル・イメージ・ランダム・ドット・ステレオグラム (Single Image Random Dot Stereogram, SIRDS) と呼ぶこともある。

SIS

シングル・イメージ・ステレオグラム(Single Image Stereogram, SIS)は、ランダムな点の代わりに意味のある模様などを用いたステレオグラムである。ステレオグラムの本『マジックアイ(Magic Eye)』発売後、1990年以降に流行した。

脚注

- ^ STEREOSCOPIC VIEWING TESTS - ステレオペア(平行法)

- ^ 9. THE CALCULATION OF THE STEREO BASE - ステレオベースの計算

- ^ Graph 1: Stereo Base dependent on Near Point Distance with normal Focal length - 焦点距離と撮影距離によるステレオベースのグラフ

関連項目

外部リンク

- 地図閲覧サービス(試験公開)の立体視サービス

- NAG立体視可視化システムサービス(立体視可視化コンサルテーションサービス

- 地図の裸眼立体視【ステレオグラム】サービス

- ステレオ写真のススメ「裸眼立体視トレーニングルーム」(マカロニアンモナイト)

- 3D Stereogram (描いた絵が3Dステレオグラムに変換されるサービス)