「カアバ」の版間の差分

m セクションリンク切れの修正 |

Takenari Higuchi (会話 | 投稿記録) 少し加筆修正。 |

||

| (5人の利用者による、間の9版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Infobox religious building |

|||

{{特殊文字|説明=[[アラビア文字]]}} |

|||

| building_name = カアバ |

|||

[[File:Kaaba2.JPG|thumb|300px|カアバ]] |

|||

| native_name = {{rtl-lang|ar|كَعْبَة}} |

|||

| native_name_lang = ar |

|||

| image = {{Photomontage |

|||

|photo1a = Kaaba Masjid Haraam Makkah.jpg |

|||

|photo2a = |

|||

|size=300 |

|||

}} |

|||

| alt = |

|||

| caption = カアバ |

|||

| map_type = |

|||

| map_size = |

|||

| map_caption = |

|||

| relief = yes |

|||

| location = {{nowrap|[[マスジド・ハラーム]]}} |

|||

| coordinates = {{coord|21|25|21.08|N|39|49|34.25|E|display=inline,title}} |

|||

| religious_affiliation = [[イスラム教]] |

|||

| rite = [[タワーフ]] |

|||

| region = {{SAU}}・[[マッカ州]]・[[マッカ]] |

|||

| municipality = |

|||

| leadership = |

|||

| website = |

|||

| architecture = |

|||

| architect = |

|||

| architecture_type = |

|||

| architecture_style = |

|||

| administration = |

|||

| founded_by = |

|||

| groundbreaking = |

|||

| year_completed = |

|||

| specifications = |

|||

| length = {{convert|12.86|m|ftin|abbr=on}} |

|||

| width = {{convert|11.03|m|ftin|abbr=on}} |

|||

| height_max = {{convert|13.1|m|ftin|abbr=on}} |

|||

| materials = |

|||

}} |

|||

{{Islam}} |

{{Islam}} |

||

'''カアバ'''({{ |

'''カアバ'''({{Lang-ar|ٱلْكَعْبَة}}、[[ラテン文字化]]:al-Kaʿbah、{{IPA-ar|kaʕ.bah}})は、[[サウジアラビア]]の[[マッカ]]にある[[マスジド・ハラーム]]の中央に位置する建造物で、[[イスラーム]]における最高の聖地とみなされている聖殿である。'''カアバ神殿'''とも呼ばれる。 |

||

科学的な起源は分かっていない一方で、イスラームにおいては預言者である{{仮リンク|イスラームにおけるイブラーヒーム|label=イブラーヒーム|en|Abraham in Islam}}と{{仮リンク|イスラームにおけるイスマーイール|label=イスマーイール|en|Ishmael in Islam}}によって建立されたとされている。[[ジャーヒリーヤ|ジャーヒリーヤ時代]]においては多神教の偶像が収められており、多くの巡礼者が訪れていた。[[630年]]に[[ムハンマド]]がマッカを征服すると360体あったとされる偶像は全て破壊され、カアバはイスラームの聖殿となった。その後もカアバは災害や戦乱によってたびたび破壊されたが、そのたびに再建され現在に至っている。 |

|||

カアバはもとはイスラーム以前([[ジャーヒリーヤ]])における[[アラブ人]]の宗教都市であったメッカの中心をなす[[神殿]]であったとされる。 |

|||

イスラームにおける最高の聖地とされているカアバへの巡礼はムスリムの義務とされており、カアバへの巡礼を行うことで様々な功徳が得られると信じられている。また、ムスリムの義務のひとつである毎日の礼拝はカアバに向かって行うことが定められている。 |

|||

「カアバ(カーバ)」とは[[アラビア語]]で「[[立方体]]」を意味し、形状はその名の通り立方体に近い(縦にやや長い)。 |

|||

== 名称 == |

|||

カアバとはアラビア語で「立方体」を意味する{{sfn|佐藤|2008|p=50}}。アラビア語においては「アル=カアバ」とだけ呼ばれることが多いが、「アル=カアバ・アル=ムシャッラファ」(名誉のカアバ)や「アル=カアバ・アッ=シャリーファ」(名誉のカアバ)、「アル=カアバ・アル=ムアッザマ」(偉大なカアバ)などと修飾されることもある{{sfn|水谷|2010b|p=47}}。 |

|||

カアバが固有名詞化した理由について、{{harvtxt|水谷|2010b}}によると以下のような諸説がある{{sfn|水谷|2010b|p=47}}。 |

|||

#{{仮リンク|アル=バガウィー|label=アル=ハーフィズ・アル=バガウィー|en|Al-Baghawi}}は『{{仮リンク|マア―リム・アッ=タンズィール|label=啓示の降りる標識|en|Tafsir al-Baghawi}}』において、カアバが四角いからであり、アラブ人は四角い家をカアバと呼んでいたためであるとしている。 |

|||

#ムカーティル・ブン・ハイヤーンは、カアバは格別の家であり、大地から高くなっているのでカアバと呼ばれたとしている。 |

|||

#[[イブン・アスィール|イブン・アル=アスィール]]は『預言者伝承解説』において、なんでも高くある状態はカアバなのであり、また同時に立方体だからカアバと呼ばれることになったとしている。 |

|||

こうした諸説から{{harvtxt|水谷|2010}}は、カアバという言葉には「盛り上がって高くなっている」「四角、立方体」という意味があったと推測されるが、聖殿であるカアバが存在するためにカアバという言葉にこうした意味が生じた可能性も考えられるため、言葉が先か聖殿が先かは即断できないとしている{{sfn|水谷|2010b|p=48}}。 |

|||

=== クルアーンにおけるカアバの名称 === |

|||

クルアーンにおいてカアバは様々な呼称をされている{{sfn|水谷|2010b|p=50}}。クルアーンにおけるカアバの呼称をクルアーンの章句と共に以下に引用する。 |

|||

*'''カアバ''' |

|||

{{quotation|信仰する者たちよ、おまえたちが禁忌のときに獲物を殺してはならない。そしておまえたちのうち意図的にそれを殺した者には、代償―おまえたちのうち公正な二人が家畜の中から判定する彼の殺した等価物で、'''カアバ'''に達した犠牲動物。―あるいは贖罪―貧者への食べ物または断食でそれに相当するもの―が課せられる(後略)|クルアーン第2章第95節{{sfn|中田|2014|p=152}}}} |

|||

{{quotation|アッラーは聖なる館'''カアバ'''を人間の拠り所と成し給い、聖月と捧げ物と首飾りもまた。(後略)|クルアーン第2章97節{{sfn|中田|2014|p=153}}}} |

|||

*'''館''' |

|||

{{quotation|それゆえ、彼らにはこの'''館'''の主に仕えさせよ。|クルアーン第106章第3節{{sfn|中田|2014|p=664}}}} |

|||

{{quotation|そして'''館'''における彼らの礼拝は、口笛と拍手のほかにない。それゆえ、おまえたちが信ずることを拒んだものゆえに懲罰を味わえ|クルアーン第8章第35節{{sfn|中田|2014|p=210}}}} |

|||

*'''聖なるマスジド'''(マスジド・ハラーム) |

|||

クルアーンにおいて「聖なるマスジド」という呼称は15回登場している{{sfn|羽田|2016|p=45}}{{Refnest|group="注釈"|クルアーンの中で「マスジド」という言葉は28回登場しているが、そのうち半分以上がカアバを指している。カアバ以外にはエルサレムのアル=アクサーを指すものとして1回、普通名詞として12回登場している{{sfn|羽田|2016|p=45-47}}。}}。 |

|||

{{quotation|だが'''聖なるマスジド'''を、その後見でもないのに妨害する彼らをアッラーが罰し給わないとは、どうしたことか。(後略)|クルアーン第8章34節{{sfn|中田|2014|p=210}}}} |

|||

{{quotation|信仰する者たちよ、まさしく多神教徒たちは不浄である。それゆえ、彼らにはこの年以降、'''聖なるマスジド'''に近寄らせてはならない。(後略)|クルアーン第9章第28節{{sfn|中田|2014|p=220}}}} |

|||

*'''古来の館''' |

|||

{{quotation|それから、彼らには、彼らの汚れを始末させ、誓願を果たさせ、'''古来の館'''を周礼させよ。|クルアーン第22章第29節{{sfn|中田|2004|p=364}}}} |

|||

{{quotation|おまえたちにとって、それには定めの期限まで益があり、それからその解禁場所は'''古来の館'''である。|クルアーン第22章第33節{{sfn|中田|2014|p=365}}}} |

|||

*'''聖なる館''' |

|||

{{quotation|アッラーは'''聖なる館'''カアバを人間の拠り所と成し給い、聖月と捧げ物と首飾りもまた。(後略)|クルアーン第2章97節{{sfn|中田|2014|p=153}}}} |

|||

{{quotation|「われらが主よ、私はあなたの'''聖なる館'''の傍らの作物をもたらさない谷間の地にわが子孫の一部を住まわせましたが、(後略)|クルアーン第14章第37節{{sfn|中田|2014|p=289}}}} |

|||

*'''最初の館''' |

|||

{{quotation|まことに人々のために建立された'''最初の館'''はマッカのもので、諸世界への祝福、導きとしてであった|クルアーン第3章96節{{sfn|中田|2014|p=91}}}} |

|||

=== そのほかの名称 === |

|||

[[ヤークート・アル=ハマウィー]]が記した『諸国集成』においてカアバは「樹木の周り」を意味する「ドゥーワール」と呼称されている{{sfn|水谷|2010b|p=50}}。また、[[アズラキー]]が記した『マッカ史』においては「聖所」を意味する「カーディス」や、「珍しい所」を意味する「ナーディル」と呼称されている{{sfn|水谷|2010b|p=50-51}}。 |

|||

=== 日本語での名称 === |

|||

日本語においてカアバは「カアバ神殿」と表現されることが多い。このほか「カアバ聖殿」や「カアバ禁忌殿」とも表現される。{{sfn|水谷|2010b|p=52-53}}。日本人で初めてマッカ巡礼を行った[[山岡光太郎]]は巡礼記録において「マッカ大礼拝殿」と表現している{{sfn|水谷|2010b|p=53}}。 |

|||

== 所在地 == |

|||

{{main|マスジド・ハラーム}} |

|||

カアバは[[マスジド・ハラーム]]の中庭の中央に位置している{{sfn|後藤|1982|p=146}}。カアバが先にあったところに、これを守るかたちでマスジド・ハラームが徐々に形成されていった{{sfn|水谷|2010b|p=31}}。[[アッバース朝]]期には南北およそ150m、東西およそ200mであり、通用門は23個あったという。その後も何世紀に渡る拡張工事が行われ、現在では同時に100万人の礼拝が可能になった{{sfn|水谷|2010b|p=33}}。 |

|||

[[ファイル:Mecca banner Kaaba 3.jpg|1000px|サムネイル|中央|カアバのパノラマ写真。]] |

|||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

=== 起源 === |

|||

[[ファイル:Siyer-i_Nebi_151b.jpg|thumb|left|200px|預言者[[ムハンマド・イブン=アブドゥッラーフ|ムハンマド]]とカアバ]] |

|||

発掘調査によって、マッカには紀元前3,000年頃から人々が住み始めたことが分かっているが{{sfn|水谷|2010a|p=12}}、カアバの考古学調査は行われておらず、カアバの科学的な起源は分かっていない{{sfn|蔀|2018|p=199}}。ジャーヒリーヤ時代のアラビアにおいては[[アダム]]が神の命を受けて天にある原型を模して造られたと信じられた{{sfn|井筒|1990|p=88}}。また、後述するように、イスラームにおいてはイブラーヒームとイスマーイールがカアバを築いたとされているが、これはイスラーム成立以降に生み出された伝説である{{sfn|医王|2012|p=20}}。 |

|||

[[クラウディオス・プトレマイオス]]が記した『[[地理学 (プトレマイオス)|地理学]]』に登場する「マコラバ」{{Refnest|group="注釈"|「マコラバ」は南アラビア語で「神殿」を意味する「ミクラーブ」という言葉の転訛であると考えられている{{sfn|蔀|2018|p=198}}}}と呼ばれる場所がマッカだとする説がある{{sfn|蔀|2018|p=198}}{{sfn|佐藤|2008|p=45}}。これが事実ならば2世紀前半にはカアバの名声がアラビア半島外にも広まっていてマッカには多くの巡礼者が訪れていたということになる{{sfn|蔀|2018|p=198}}。しかし、{{harvtxt|蔀|2018}}は、アラビア半島には各地に多くの神殿があったため、たとえプトレマイオスの時代にマッカに神殿があったとしても、これが特別な存在であったという証拠はどこにもないとしている{{sfn|蔀|2018|p=198-199}}。 |

|||

カアバの歴史は非常に古く、イスラーム以前の時代にはアラビア人の信仰していた[[多神教]]の神々の神殿として使われ、アニミズム時代([[ジャーヒリーヤ]]、無明時代)には、360<ref group="注釈">「1年=360日」および「円周=360度」と関係があると考えられている。</ref>もの神々の聖像が置かれていた。当時のカアバ神殿に祭祀されていた360の神々の最高神は[[エール (神)|アッラーフ]]であり、救済を司る神として崇められていた。また、[[アッラート]]、[[マナート]]、[[アル・ウッザー]]という三女神の父とされていた(「[[三位一体]]」も参照)。アッラーフを除いた神々の中での最高神が[[月]]の女神であるアッラート(アッラーフの女性名詞形。アリラト<ref group="注釈"> |

|||

[[ヘロドトス]]は次のように書いている。『私の知る限り、ペルシア人の風習は次の通りである。(略)また彼らは日、月、地、火、水を祭る。彼らが太古から祭るのは右のものだけであるが、後になってさらに「アプロディテ・ウラニア(天上の女神)」を祭ることも覚えた。アッシリア人やアラビア人からそれを学んだのである。なおアッシリア人は[[アプロディーテー]]のことをミュリッタ、アラビア人はアリラト、ペルシア人は[[ミスラ|ミトラ]]と呼んでいる。』</ref>、アルラトとも)であり、月経を司る五穀豊穣の老婆の女神であった。なお、イスラーム教は純粋[[太陰暦]]である[[ヒジュラ暦]]を採用している。アッラートの「御神体」は、天然ガラスである[[黒曜石]](もしくは[[隕石]]由来の[[テクタイト]])でできていると言われており、アニミズム時代は「月からの隕石」と信じられていた。現在この'''黒石'''は、カアバ神殿の東南角に丁重にはめ込まれており、イスラームの[[巡礼]]である[[ハッジ]]においてこの石に触れることができれば大変な幸運がもたらされると、[[イスラム世界|イスラーム世界]]では信じられている。ハッジはイスラーム成立期の[[アラビア半島]]での伝承を色濃く残しており、考古学的にも大変興味深いものである。 |

|||

科学的な起源を確かめる方法はないものの、かなり古くからマッカの谷に四角い壁で囲まれた神殿があったと推測されている{{sfn|蔀|2018|p=200}}。 |

|||

[[ムスリム]](イスラーム教徒)の伝承によれば、カアバはそもそも神が人類の祖であるアーダム([[アダム]])とその妻ハウワー([[イヴ]])に命じて建設させた聖殿であり、その周囲を回ることは天上の神の玉座とそれを巡る天使たちの地上における再現で、神がアーダムに命じたことであるという(旧約聖書の創世記にはカアバ神殿の記述は無い)。しかし最初のカアバの建物はヌーフ([[ノア (聖書)|ノア]])の時代の大洪水によって失われたとされている。 |

|||

=== ジャーヒリーヤ時代のカアバ === |

|||

イスラーム教の聖典『[[クルアーン]]』によると、カアバの場所は大洪水以来その場所がわからなくなっていたが、預言者イブラーヒーム([[アブラハム]])は神からカアバの場所を教えられた。そして、イブラーヒームは息子のイスマーイール([[イシュマエル]])<ref group="注釈">旧約聖書によれば、イブラーヒーム(アブラハム)の後継者は[[イサク]]であるが、クルーアンによればイスマーイール(イシュマエル)であるとされている。</ref>とともにカアバを建設した、という(第2章「牝牛」125-127節)。その後、カアバはイスマーイールの子孫であるアラビア人が信仰の中心とする神殿となったが、やがてイブラーヒーム親子の真正な[[一神教]]は忘れ去られて多神教の神殿となったとされる。 |

|||

[[ファイル:One of the oldest depictions of the Kaaba, from 1307.jpg|サムネイル|右|300px|黒石をカアバに収めるムハンマドを描いたミニアチュール。1307年画。]] |

|||

アラビアにおける初期の信仰は岩石や樹木、自然現象を対象とする[[アニミズム]]的なものであった{{sfn|蔀|2018|p=156}}。{{harvtxt|蔀|2018}}は、カアバに埋め込まれている[[黒石]]はアラビアにおける聖石信仰の根強さを示しているとしている{{sfn|蔀|2018|p=156}}。 |

|||

都市や国家が誕生するにつれてアラビアでは特定の神を守護神としてあがめるようになった。こうした神の多くは人もしくは動物の形をした偶像として崇拝されていた{{sfn|蔀|2018|p=156-157}}。 |

|||

[[ファイル:Mohammed_kaaba_1315.jpg|thumb|left|200px|預言者ムハンマドによる「[[黒石|カアバの黒石]]」の[[聖別]](14世紀、[[エディンバラ大学]]図書館所蔵『[[集史]]』「預言者ムハンマド伝」載録の細密画)]] |

|||

マッカに住んでいた部族のうち、キナーナ族の支族であるバクル・ブン・アブド・マナート族と、フザーア族の支族であるグブシャーン族がカアバの管理をしていた{{sfn|医王|2012|p=90}}。5世紀末にマッカに住み着いたとされる[[クライシュ族]]は、ムハンマドの5代前の先祖である{{仮リンク|クサイイ・イブン・キラーブ|en|Qusai ibn Kilab}}に率いられマッカを征服した。これによってカアバの守護権はクライシュ族が手に入れた{{sfn|佐藤|2008|p=45}}。この頃のカアバは人の背丈ほどの大きさで、屋根のない粗末な祠に過ぎなかったという{{sfn|佐藤|2008|p=50}}。 |

|||

イスラーム教の事実上の創始者で最終かつ最高の預言者とされている[[ムハンマド・イブン=アブドゥッラーフ]]の生まれた時代、カアバはこの地の豪族であるクライシュ族が管理していて、その当時メッカはアラビア半島の交易路の十字路だったために[[キャラバン]]の避難所としても使われていた。そのキャラバンは当時支配的だった多神教の偶像をカアバに奉納し続け一年にちなんだと考えられる360もの偶像があった。しかし、多神教と偶像を否定するムハンマドの興した[[ウンマ (イスラム)|イスラーム共同体]]は、クルアーンを通じてカアバを宗教的に重要な場所と認識していた。 |

|||

ムハンマドが成人に達したころ、カアバは焼失したとされる。カアバは石造りの建物に改められたが、再建にあたっては[[紅海]]の岸辺の難破船の材料が再利用されたと伝えられており、再建されたカアバは少なくとも柱や梁といった骨格部分は木材で組み立てられたと推測されている{{sfn|蔀|2018|p=200}}{{sfn|佐藤|2008|p=50-51}}。黒石が壁にはめ込まれたのもこの再建のときであるとされている{{sfn|佐藤|2008|p=51}}。クライシュ族はカアバの高さをもともとの9ズィラーウから倍の18ズィラーウに伸ばしたが、それによって資金が足りなくなったためカアバの南北の長さを3.25m短くした。これによって現在カアバの北側に置かれているイスマーイールの囲い所がカアバに入りきらなくなったため現在のように外に置かれたと考えられている{{sfn|水谷|2010b|p=56, 89}}。 |

|||

このため[[マディーナ]]へ移転([[ヒジュラ]])したムハンマドらイスラーム共同体側は、[[628年]]に交戦中にあった[[クライシュ族]]側と交渉し、メッカへの小巡礼([[ウムラ]])を行えるよう10年間の休戦を約定した([[フダイビーヤの和議]])。翌629年にはムハンマド自身もメッカへの小巡礼を行っている。しかし、その後も巡礼中などでの部族間の刃傷事件が絶えず、これを口実としついに[[630年]]に預言者ムハンマド率いるムスリム軍がアブー・スフヤーン([[ムアーウィヤ1世]]の父)を筆頭とするクライシュ族のメッカを無血開城して征服した。この時上記のアッラートの「御神体」とされていた「[[黒石]]」({{rtl-lang|ar| حجر الأسود}} {{lang|ar-Latn|Ḥajar al-Aswad}})を除く359の聖像が全て破壊されて名実共にイスラームの聖殿とし、同時に伝承によるとムハンマド自身の手によって「黒石」は聖別され、カアバの建物の東の角に据え付けられた。このため現在でもカアバの内部は天井を支える柱などを除くと装飾のない空洞になっている。 |

|||

ジャーヒリーヤ時代のカアバでは[[アッラート|アッ=ラート]]、[[マナート]]、[[アル・ウッザー|アル=ウッザー]]など様々な神が祀られていたが、このなかでも{{仮リンク|フバル|en|Hubal}}という神が主神の地位を与えられていた{{sfn|小杉|1994|p=20-21}}{{sfn|坂本|2000|p=21}}{{sfn|水谷|2010b|p=80}}{{Refnest|group="注釈"|アッ=ラート、マナート、アル=ウッザーはそれぞれ立方形の石、黒い石、三本の木だったという{{sfn|小杉|1994|p=20}}。}}。アッバース朝時代の文人である{{仮リンク|イブヌ・ル=カルビー|en|Hisham ibn al-Kalbi}}という人物がイスラーム以前のアラブの多神教崇拝について記した『{{仮リンク|偶像の書|en|Book of Idols}}』は以下のように記されている{{sfn|坂本|2000|p=20}}。 |

|||

== 信仰 == |

|||

{{quotation|クライシュ族は、カアバの内部および周囲に、もろもろの偶像を有していた。これらのうちで彼らにとって最も重要だったのは、フバルであった。私が聞いているところでは、紅玉髄を材料にした人物像で、右手が破損していた。クライシュ族は、この状態でフバルを入手して、黄金製の手を付けたのである。(中略)フバルはカアバの内部にあってその前には、七本の占矢が置かれていた。|イブヌ・ル=カルビー『偶像の書』{{sfn|坂本|2000|p=21-22}}}} |

|||

カアバは、世界が創造されてから最初に真正の唯一神である[[アッラーフ]]に奉納された聖殿であるとされ、イスラーム教における最高の聖地とされている。ムスリムはムハンマドがマディーナにあって当地のユダヤ教徒との仲が険悪になった頃、礼拝する方向をエルサレムの方向からカアバの方角(キブラ)に改められ、以来、1日5回の礼拝はカアバの方角([[キブラ]])に向かって行われるようになった。 |

|||

こうした偶像のほか、カアバ内部の柱には天使や樹木などの絵が掛けられ、金銀のほかに橄欖石やルビー、真珠が収められていたという{{sfn|水谷|2010b|p=92}}{{sfn|医王|2012|p=423}}。また、この時代にはカアバは毎週月曜日と木曜日に開かれ、中に入る前には履物を脱ぐ習慣だったという。妊娠中の女性がカアバの中で出産したという記録も残されている{{sfn|水谷|2010b|p=90}}。 |

|||

カアバのあるマスジド・ハラームを除く世界の全ての[[モスク]]は、必ずキブラの方向に[[ミフラーブ]]というくぼみを持ち、モスクに集まったムスリムはミフラーブを目印としてカアバに向かって礼拝を行う。 |

|||

カアバには周辺住民や遊牧民が礼拝に訪れていた。罪を犯した者もカアバに入れば罪をとがめられることはなかったという{{sfn|大塚|2000|p=33}}。特に、毎年の巡礼月には部族間の争いは全て停止され、アラビア全土から部族民がカアバへの巡礼に訪れていた{{sfn|井筒|1990|p=203}}{{Refnest|group="注釈"|ただし、南アラビアのハスアム族やハーリス・ブン・カアブ族などは自らのカアバを有しており、マッカのカアバを神聖視していなかった{{sfn|医王|1998|p=24}}。}}。 |

|||

また、ムスリムは聖地であるカアバに巡礼することを義務とされ、メッカに赴いて巡礼に参加する余裕があるならば、一生に一度カアバに巡礼しなければならない([[五行]]のひとつ[[ハッジ]])、とされている。 |

|||

=== イスラームによる征服 === |

|||

== 形状 == |

|||

630年1月にムハンマドが率いるイスラームの軍勢がマッカを征服した。ムハンマドは黒石に触れ「[[アッラーフ・アクバル]]」と唱え、ラクダにまたがってカアバを一巡した{{sfn|井筒|1990|p=103}}。その後、ムハンマドはカアバの鍵を受け取って扉を開け、カアバに奉じられていた360体全ての偶像を持っていた杖で打ち壊し、これらに火を放ったとされる{{sfn|佐藤|2008|p=74-75}}{{sfn|花田|佐藤|2002|p=139}}。史家の{{仮リンク|バラーズリー|en|Al-Baladhuri}}は『{{仮リンク|諸国征服史|en|Futuh al-Buldan}}』において、このときムハンマドは以下のように述べたと記している{{sfn|花田|佐藤|2002|p=139}}。 |

|||

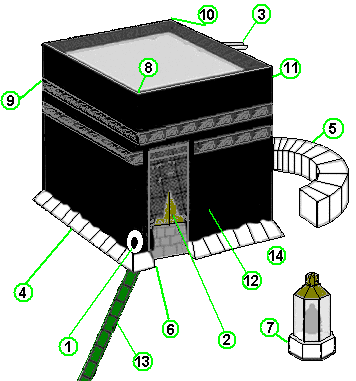

[[File:Kaaba.png|thumb|240px|1.[[黒石]]<br/>2.バーブ・アッ=ラフマー(慈悲の門)<br/>3.ミーザーブ・アッ=ラフマー(排水溝)<br/>4.シャージルワーン<br/>5.アル=[[ハティーム]](アル=ヒジル)<br/>6.アル=ムルタザム<br/>7.マカーム・[[アブラハム|イブラーヒーム]]<br/>8.黒石の角<br/>9.[[イエメン]]の角<br/>10.[[レバント]]の角([[シリア]]の角)<br/>11.[[イラク]]の角<br/>12.[[キスワ]]<br/>13.[[タワーフ]]の始点と終点を示す[[大理石]]の模様]] |

|||

[[File:Kaaba-plan.svg|thumb|240px|平面図]] |

|||

{{quotation|真理はここに到来し虚偽は消え去った。(中略)ジャーヒリーヤ時代のすべての権威はいまや余の足元にあり、今をもって廃絶される!|バラーズリー『諸国征服史』{{sfn|花田|佐藤|2002|p=139}}}} |

|||

カアバの基本的な形は、ムハンマドの青年時代に火災で損傷したカアバが再建されたものであり、[[1630年]]の大改修を経て現在の姿になった。 |

|||

しかし、ムハンマドは、カアバそのものはイスラームにとっても聖なる礼拝の場であるとして破壊しなかった{{sfn|佐藤|2008|p=49}}。また、カアバの鍵はそれまでタルハという一族が預かっており、彼らの去就も問題となったが、ムハンマドはタルハ一族が引き続きその役職にあたることを認めた{{sfn|水谷|2010b|p=173}}。 |

|||

建物は[[大理石]]の基盤の上にたつ石造[[モルタル]]造りで、北東を正面とする立方体の長さは約10メートルあり、北西と南東を向く側面は約12メートルの幅をもち、高さは約15メートルである。屋上は大理石が敷き詰められており、北西に向かって雨どいがある。 |

|||

=== アブドゥッラー・イブン・アッ=ズバイルによる再建 === |

|||

入り口は正面の高さ約2メートルのところにしつらえられており、普段は内部に入る必要が無いとされているため階段は外されている。内部は[[生命の樹 (旧約聖書)#三つの柱|三本の柱]]で支えられた空間になっているが、ムハンマドが[[偶像]]を破壊して以来、何も置かれていない。 |

|||

{{see also|第二次内乱 (イスラーム史)|メッカ包囲戦 (683年)}} |

|||

[[ウマイヤ朝]]の時代になった683年、[[アブドゥッラー・イブン・アッズバイル|アブドゥッラー・イブン・アッ=ズバイル]]は自らをカリフであると宣言して[[第二次内乱 (イスラーム史)|第二次内乱]]がはじまった{{sfn|佐藤|2008|p=120}}。同年、ウマイヤ朝のカリフである[[ヤズィード1世]]はマッカにシリア軍を派遣して攻撃を行った。カアバはシリア軍から投石機による攻撃を受けたほか、近くに張ってあったテントから火の粉が飛んで[[キスワ]]に引火し、倒壊した{{sfn|水谷|2010b|p=95}}{{sfn|蔀|2018|p=254}}。同年のヤズィード1世の死去にともない戦闘が終了したのち、イブン・アッ=ズバイルはカアバの取り壊しと再建を決定した{{sfn|水谷|2010b|p=95}}。カアバの取り壊しが決まると、マッカの住民にはアッラーを恐れておよそ5km先のミナーに避難した人が多かったという{{sfn|水谷|2010b|p=97}}。取り壊しは684年または685年に行われた{{sfn|水谷|2010b|p=96}}。 |

|||

再建されたカアバは倒壊前よりも拡張され、イブラーヒーム時代のものとされるクライシュ族による再建以前のカアバと同じ面積となり、イスマーイールの囲い所がカアバ内部に戻された。ただし、イブラーヒーム時代には半円形だったカアバの北側の一辺は直線となった。カアバの高さは9ズィラーウ高い27ズィラーウとなり、扉は東側と西側に地面の高さに設けられた。柱の本数は6本から3本に減らされ、天井は二重構造となった{{sfn|水谷|2010b|p=96}}。黒石は火事によって3つに割れたため、銀製の枠に嵌め込まれた{{sfn|水谷|2010b|p=99}}。 |

|||

東の角 (右図1) には、イブラーヒームが建設したとき以来カアバに使われていると伝承される[[黒石]]が高さ約1.5メートルの箇所にはめこまれている。イブラーヒームがカアバを建立したとき、天使が運んできたものと伝承されており、巡礼者が一人一人着衣で拭って接吻するため磨り減ってしまったので、現在は金属の覆いがかけられて保護されている。 |

|||

イブン・アッ=ズバイルによる再建は、ムハンマドの妻である[[アーイシャ・ビント・アブー・バクル|アーイシャ]]が語ったという伝承によるものによった。伝承では、ムハンマドは大きい規模のカアバを望んでおり、扉は地面から高い位置ではなく地上に、東西に2つあって人の出入りを滞らせない姿を望んでいたという{{sfn|水谷|2010b|p=100}}。 |

|||

建物全体は[[キスワ]]と呼ばれる黒い布で覆われている。キスワはイスラーム以前から神殿にかけられていたもので、カアバをすっぽり覆う黒い布に金色の糸で聖なる言葉が刺繍されている。キスワは毎年一度交換される慣わしで、これを奉納する栄誉は歴代のメッカの最高支配者によって担われてきた。現在ではメッカを領土の一部とする[[サウジアラビア]]政府がその奉納者であり、キスワもメッカ市内で制作されている。 |

|||

=== アル=ハッジャージュ・ブン・ユースフによる再建 === |

|||

[[File:Al-Haram mosque - Flickr - Al Jazeera English.jpg|thumb|240px|マスジド・ハラーム]] |

|||

{{see also|メッカ包囲戦 (692年)}} |

|||

カアバが中枢に据えられたマスジド・ハラームは、サウジアラビア政府によって[[エスカレーター]]などの最新の設備を備えた立派なモスクに改装されている。マスジド・ハラームはカアバを中心とする中庭と、中庭を取り巻く二階建ての礼拝施設からなっており、モスク全体をあわせると[[中華人民共和国]]の首都[[北京市|北京]]にある[[天安門広場]]とほぼ同じの約100万人を収容し、同時に礼拝を行うことができる。カアバを取り巻くようにムスリムが整然と集まって礼拝し、巡礼のためにカアバのまわりを周回する様子は写真によく写され、イスラーム教のもたらす信徒同士の一体感の強さを示すものとして引用されている。 |

|||

692年、マッカはウマイヤ朝5代カリフである[[アブドゥルマリク]]が派遣した{{仮リンク|ハッジャージュ・ブン・ユースフ|label=アル=ハッジャージュ・ブン・ユースフ|en|Al-Hajjaj ibn Yusuf}}による攻撃を受けた。この戦いの中でイブン・アッ=ズバイルは戦死し、第二次内乱は鎮圧された{{sfn|水谷|2010b|p=100}}{{sfn|佐藤|2008|p=121}}。アル=ハッジャージュ・ブン・ユースフは、アブドゥルマリクにカアバをどうするべきか指示を仰いだ。これに対しアブドゥルマリクはイブン・アッ=ズバイル以前のカアバに戻すように命令した。アブドゥルマリクはアーイシャが伝えるムハンマドの伝承を知ったのはこの再建ののちであったという{{sfn|水谷|2010b|p=100}}。 |

|||

高さはイブン・アッ=ズバイルが再建した際の27ズィラーウのままにされた{{sfn|水谷|2010b|p=100}}。このほか、扉や内部の柱、イスマーイールの囲い所は金属製になり、カアバ内部の床と壁は赤、緑、白色からなる大理石となった。カアバの土台部分であるシャーザルワーンはこの再建の際にとりつけられた{{sfn|水谷|2010b|p=101-102}}。アル=ハッジャージュ・ブン・ユースフによって再建されたカアバが少々の修復を除き大きな改築は行われず1000年近く維持されることとなった{{sfn|水谷|2010b|p=102}}。 |

|||

== 絵文字 == |

|||

[[Unicode]]にはカアバ神殿の絵文字、🕋がある。<ref>https://www.fileformat.info/info/unicode/char/1f54b/index.htm</ref> |

|||

=== カルマト派による略奪 === |

|||

930年1月、現在の[[バーレーン]]に本拠地を置いた[[シーア派]]の一派である[[カルマト派]]によってカアバは略奪された{{sfn|蔀|2018|p=268}}{{sfn|水谷|2010b|p=126}}。彼らはカアバの扉に張ってあった黄金の延べ棒を引きはがし、内陣の金や銀、宝石などの装飾品を強奪したほか、黒石を奪い、キスワをはぎ取って持ち去った{{sfn|蔀|2018|p=266-267}}{{Refnest|group="注釈"|マカーム・イブラーヒーム(イブラーヒームの立ち処)のみは事前に避難させて無事だったという{{sfn|水谷|2010b|p=132}}}}。奪われた黒石はアッバース朝が代償金を支払って、951年に元に戻された{{sfn|蔀|2018|p=268}}。現在、黒石は13個に割れているが、この略奪の際に割れたと考えられている{{sfn|水谷|2010b|p=126}}。 |

|||

=== オスマン帝国 === |

|||

==== ムラト4世時代の再建 ==== |

|||

[[ファイル:Kaaba (1910)-2.jpg|サムネイル|右|カアバ。1910年撮影。]] |

|||

1630年4月2日から3日(ヒジュラ暦1039年8月19日から20日)にかけて、マッカ地方を豪雨が襲った。これによって洪水が発生し、カアバは半分水浸しとなった。やがて東西両側面の壁と北東側の角が崩落を始めたため、雨どいなど金属製品を中心として貴重品が避難させられた。雨が収まるとカアバ周辺の清掃が行われ、4日(21日)の金曜礼拝は執り行われた。翌週の12日(29日)にはマッカの太守や有識者・有力者による協議が行われ、[[ムラト4世]]に対してカアバ再建の費用についての書簡が送られた。洪水から2か月後、カアバを覆う高さ3mほどの木製の囲い壁が設けられ、囲い壁には緑色の布がかけられた{{sfn|水谷|2010b|p=103}}。オスマン朝廷からの反応が遅かったため、エジプト太守であったリドワーン・ベイはオスマン朝廷の回答を待たずして修復作業の準備を開始した{{sfn|水谷|2010b|p=103-104}}{{sfn|長谷部|私市|2002|p=339}}。1631年(ヒジュラ暦1040年4月)、スルターンの代理人が到着し、工事が着手された。しかし同月にはまた豪雨があり、カアバの壁はさらに被害を受けた。翌月には壁石の取り外しが行われ、イブラーヒームの立処も移動された{{sfn|水谷|2010b|p=104}}。ヒジュラ暦の9月(ラマダーン月)1日、カアバにキスワがかけられた。金製と銀製の灯明がそれぞれ20個と30個が掛けられ、12月2日に全ての修復作業が完了した{{sfn|水谷|2010b|p=105}}。 |

|||

オスマン帝国によって再建されたカアバは、長さ、高さともに再建前のものが踏襲された{{sfn|水谷|2010b|p=105}}。黒石には竜涎香が埋め込まれ、木の油で固定された。また、銀製の防護枠が嵌められた{{sfn|水谷|2010b|p=104}}。{{harvtxt|水谷|2010b}}によると、この再建にかかった費用を記した史料がなく、そもそも費用は度外視されていたとしている{{sfn|水谷|2010b|p=106}}。 |

|||

==== ワッハーブ派による占領 ==== |

|||

1803年5月2日、[[第一次サウード王国|ワッハーブ王国]]の軍勢がマッカを占領した。ワッハーブ王国はその後10年間マッカを占領し、その間にカアバの北西にあったハージャルとイスマーイールの墓や、東にあったザムザムの泉のドームを破壊した{{sfn|坂本|2000|p=133-134}}{{Refnest|group="注釈"|ハージャルはイブラーヒームの妻であり、イスマーイールの母である{{sfn|坂本|2000|p=134}}。}}。その後、ワッハーブ王国は1813年にエジプト総督の[[ムハンマド・アリー]]の攻撃によりマッカから退却した{{sfn|坂本|2000|p=137-139}}。 |

|||

=== サウジアラビア王国 === |

|||

[[ファイル:1937mecca-makkah.jpg|サムネイル|右|カアバ。1937年撮影。]] |

|||

1932年に[[サウジアラビア王国]]が建国された{{sfn|水谷|2010b|p=106}}。サウジアラビアの初代国王である[[アブドゥルアズィーズ・イブン・サウード|アブドゥルアズィーズ]]はムラト4世以来の扉を新調した{{sfn|水谷|2010b|p=107}}。2代国王の[[サウード・ビン・アブドゥルアズィーズ|サウード1世]]は黒石の銀枠をスターリングシルバーにし、カアバ内部の屋上への階段を新調した{{sfn|水谷|2010b|p=107}}。3代国王である[[ファイサル (サウジアラビア王)|ファイサル]]はカアバの改築は行わなかったが、ザムザムの泉の給水所やミンバルをカアバから遠ざけ、イブラーヒームの立ち処を小屋から小型の保護楼に切り替えた。4代国王であるハーリドは黒石の銀枠と扉を新調した{{sfn|水谷|2010b|p=108}}。 |

|||

==== ファハドによる改修 ==== |

|||

カアバは雨や湿気、地面から来る虫による腐食や破損に侵されていた。これを受け、5代国王である[[ファハド・ビン=アブドゥルアズィーズ|ファハド]]は1995年におよそ360年ぶりとなる全面的な改修を行った{{sfn|水谷|2010b|p=108}}。外壁の石材の間のモルタルの強化や改修、天井梁の入れ替え、劣化した壁石の除去、雨樋を鉄製のものに更新、土台(シャーザルワーン)を石製から大理石製への置換などが行われた。また、屋根は1957年に2代国王のサウードによって改修されていたが、これをさらに手を加え、石製だった屋根の基礎部分を強化セメントに、木製だった屋根は軽量セメントに変えられ大理石で覆った{{sfn|水谷|2010b|p=108-109}}。 |

|||

== 建築 == |

|||

=== 外部 === |

|||

現在のカアバの大きさは、東辺が11.68m、北辺が9.90m、西辺が12.40m、南辺が10.18mである{{sfn|水谷|2010b|p=183}}。大理石の基盤の上に建てられており、四隅はほぼ東西南北を指している。平屋根ではあるが北西に向かって緩い勾配があり、ミーザーブと呼ばれる雨どいに続いている。北東に向かう面が正面であり、その左端の地上高さ1.5mのところに黒石がはめ込まれている。地上2mの高さのところに入り口があり、普段は外されている階段を用いて入ることが出来る{{sfn|後藤|1982|p=146}}。 |

|||

カアバ本体は古い火山噴火でできた[[花崗岩]]や[[玄武岩]]から出来た石が26段積み上げられている。このうち15段目のみが他のものより薄くなっているが、これはイブン・アッ=ズバイルによって高さが18ズィラーウから27ズィラーウ(13.46m)とされる前の頂点だという{{sfn|水谷|2010b|p=183-184}}。天井は二層構造となっており、2ズィラーウ(およそ1m)の間隔があけられている。屋根の表面は大理石で覆われ、光取りのために4つの穴が開けられている{{sfn|水谷|2010b|p=184}}。 |

|||

[[ファイル:Kaaba.png|alt=|center]] |

|||

#'''黒石''' |

|||

#'''扉''' |

|||

#'''ミーザーブ''' |

|||

#'''シャーザルワーン''' |

|||

#'''イスマーイールの囲い所''' |

|||

#アル=ムルタザム |

|||

#'''マカーム・イブラーヒーム''' |

|||

#黒石角 |

|||

#イエメン角 |

|||

#シリア角 |

|||

#イラク角 |

|||

#'''キスワ''' |

|||

#タワーフの始点と終点を示す大理石の模様 |

|||

==== 黒石 ==== |

|||

{{main|黒石}} |

|||

[[ファイル:The Blackstone.jpg|サムネイル|右|黒石。2013年撮影。]] |

|||

黒石は、カアバの南東角の高さ1.5mのところに置かれた直径約30cmほどの石である。コーティングされているため全体は赤みがかっており、中心部に黒い点が7個ある。アッバース朝のカリフである[[ハールーン・アッラシード]]以来より黒石は銀製の枠にはめ込まれている{{sfn|水谷|2010b|p=122}}。イスラームにおいてはイブラーヒームがカアバを建設したときに大天使ジブリールより授かったものであり、元々は白かったが人間の罪に触れていくうちに黒くなったとされている{{sfn|佐藤|2009|p=14}}{{sfn|中村|1980|p=60}}。マッカを巡礼するムスリムはこの黒石を起点として7回のタワーフを行う{{sfn|佐藤|2009|p=16}}。 |

|||

==== 扉 ==== |

|||

[[ファイル:Gate of Ka-bah.JPG|サムネイル|左|カアバの扉。2011年撮影。]] |

|||

カアバの扉は高さ3.18m、幅は両面で1.71m、地面からの高さは2.22mある。現在では東側にのみ設けられているが、イブン・アッ=ズバイルによる再建の際には西側にも設けられ、高さは1.51mのところにあった。1155年のアッバース朝カリフのアルムクタフィーを始め様々な支配者より扉が寄贈されてきたが、現在では1979年にサウジアラビア国王のハーリドにより新調された扉が用いられている{{sfn|水谷|2010b|p=164-165}}。 |

|||

==== ミーザーブ ==== |

|||

[[ファイル:Meezab -e- rehmat.jpg|サムネイル|右|キスワとミーザーブ。2011年撮影。]] |

|||

ミーザーブ(雨樋)はカアバの屋上に付けられた雨樋である。ミーザーブはカアバから外に出ているのがおよそ1.92m(4ズィラーウ)、幅はおよそ指8本分、カアバの壁におよそ50㎝ほど入り込んでいる。クライシュ族によって初めてとりつけられ、その後はその時の支配者によって何度も取り換えられた。現在ではサウジアラビア国王のファハドが新調したものが用いられている{{sfn|水谷|2010b|p=162}}。 |

|||

==== シャーザルワーン ==== |

|||

シャーザルワーンは、カアバの壁の最下部にある張り出した部分である。このシャーザルワーンは北側にのみなく、残りの三辺の張り出しがシャーザルワーンとして大理石で装飾されている{{sfn|水谷|2010b|p=159}}。かつては石製であったが1996年にサウジアラビア国王のファハドによって大理石製に取り換えられた{{sfn|水谷|2010b|p=159-160}}。シャーザルワーンがカアバの内部か外部であるかはイスラーム法学派によって分かれている。[[シャーフィイー学派]]と[[マーリク学派]]は内部であるとする一方で、[[ハナフィー学派]]は外部であるとしている{{sfn|水谷|2010b|p=160-161}}。 |

|||

==== イスマーイールの囲い所==== |

|||

ハティーム{{Refnest|group="注釈"|ハティームという言葉は「破壊する」を意味する「ハタマ」というアラビア語に由来するが、こう呼ばれる理由については諸説がある{{sfn|水谷|2010b|p=137}}}}、またはイスマーイールの囲い所は、高さ1.3m、厚さ1.5m、内側の直径8mほどの半円形の造形物である{{sfn|水谷|2010b|p=136}}。ここにはイスマーイールとその母であるハージャルが埋葬されているとされており、イブン・アッ=ズバイルがカアバ再建のためにここを掘り起こしたところ、墓とみられる緑色の石が出てきたという{{sfn|水谷|2010b|p=137}}。 |

|||

滅多に雨が降らないマッカにおいて雨が降った際にはイスマーイールの囲い所でミーザーブからあふれてくる水を得ようとしたという{{sfn|坂本|2000|p=80}}。 |

|||

==== マカーム・イブラーヒーム ==== |

|||

[[ファイル:Maqam Ibrahim, Makkah.jpg|サムネイル|左|マカーム・イブラーヒーム。2016年撮影。]] |

|||

マカーム・イブラーヒームは、アッラーにカアバの建築を命ぜられたイブラーヒームが高いところに石を積み上げる際に立ったと伝えられている石である{{sfn|坂本|2000|p=42}}{{sfn|水谷|2010b|p=76}}。この石にはイブラーヒームの足跡とされる窪みがあるが、長い年月をかけて多くの人々が触って石が削られたため、指の形は残っていない。{{sfn|佐藤|2008|p=51-52}}{{sfn|水谷|2010b|p=134}}。このお立ち台の手前には[[ザムザムの泉]]がある{{sfn|佐藤|2009|p=16}}。マカーム・イブラーヒームはアッバース朝のカリフであるマンスールによって金製の枠で保護された。その後、飾り楼に入れられ、ヒジュラ暦871年には3m四方のマクスーラと呼ばれる建物に入れられた{{sfn|水谷|2010b|p=134}}。しかしマクスーラは礼拝の障害となったため1964年にサウジアラビア政府はマクスーラを取り払い、フランス製の水晶の入れ物に入れられた。そして水晶の入れ物は小型の保護楼に入れられることとなった{{sfn|水谷|2010b|p=135}}。 |

|||

==== 角 ==== |

|||

カアバの4つの角はそれぞれ、北東側はイラク角(別名ヒジュル角)、北西側はシリア角(別名マグレブ角)、南東側は黒石角、南西側はイエメン角と呼ばれる。これらのうち、黒石角とイエメン角は前2つに比べ重視されている。タワーフを行うムスリムはこれら2つの角を通る際にこれらに向かって挨拶し、両角の間では祈りの言葉を上げることになっている。これら2つの角が重視される背景として、クライシュ族によるカアバ再建の際にこれら2つの角のみイブラーヒーム時代の規模だったためという説がある。しかしイエメン角に限ると、ムハンマドがイエメン角を重視したというスンナがあることがイエメン角を重視する直接的な理由となっている{{sfn|水谷|2010b|p=156-157}}。 |

|||

==== キスワ ==== |

|||

[[キスワ]]はカアバを覆う幕である{{sfn|坂本|2000|p=39}}。下記するカアバ内部の垂れ幕もキスワと呼ばれるが、通常キスワと呼ばれるものはこの節で扱うカアバを覆う布を指す{{sfn|水谷|2010b|p=168}}。キスワは年ごとに新しく張り替えられることになっている。現在のものは金の糸で刺繍された黒色のものが多いが、かつては白や緑のものもあったという{{sfn|坂本|2000|p=39}}。キスワをかけることはジャーヒリーヤ時代からの慣行であり、アッバース朝のカリフであったナースィルが黒色のキスワを奉納してから黒色が定着したという{{sfn|佐藤|2009|p=17}}。キスワを奉納する権利はイスラーム世界でただ1人の君主に限るとされていた。例えばマムルーク朝時代には、エジプトにいたマムルーク朝のスルターンにのみこの権利が認められており、毎年のラジャブ月(7月)に大規模な巡礼団がキスワを運んだ{{sfn|佐藤|2008|p=381-382}}{{sfn|佐藤|2009|p=17}}。マムルーク朝が滅亡するとこの権利はオスマン帝国に継承され、現在ではサウジアラビア王国がキスワを奉納している{{sfn|佐藤|2008|p=381-382}}。普段はおおわれているが、礼拝の時のみ下部が巻き上げられる{{sfn|後藤|1982|p=146}}。 |

|||

=== 内部 === |

|||

カアバの内部は大理石が敷かれており、3本の直径50㎝ほどの木の柱が2.35m間隔で置かれ屋根を支えている{{sfn|後藤|1982|p=146}}{{sfn|水谷|2010b|p=167}}。香料を置く机が壁際に置かれ、天井からはランプがぶら下がっている。北東の角側には天井へ上るための階段への戸口と、それを覆う黒色のカーテンが設けられている{{sfn|水谷|2010b|p=167-168}}。壁には「アッラーに称賛あれ」「偉大なアッラーに讃えあれ」などと書かれた緑色の垂れ幕が掛かっている{{sfn|水谷|2010b|p=168}}{{Refnest|group="注釈"|この垂れ幕のはじめは分かっていないが、1182年のイブン・ジュバイルの旅行記に登場している。長い間、赤色だったが、1979年にサウジアラビア国王のハーリドが新調した際に緑色になった{{sfn|水谷|2010b|p=167-168}}。}}。 |

|||

現在、カアバに入る機会は稀であり、国際会議などのあとで参加者への記念行事や、各国指導者に対する行事、また、年2回の清掃の際にカアバへの入殿が行われる{{sfn|水谷|2010b|p=166}}。しかし、ジャーヒリーヤ時代には毎週月曜日と木曜日、あるいは月曜日と金曜日に開かれており、イブン・ジュバイルの記録においてもラジャブ月に限り、これが行われていたという{{sfn|水谷|2010b|p=170}}。 |

|||

== イスラームにおける位置づけ == |

|||

[[ファイル:Mecca Direction Equidistant.jpg|サムネイル|右|マッカを中心とした[[正距方位図法]]の世界地図。]] |

|||

イスラームにおいて、カアバは世界の中心であると考えられている{{sfn|水谷|2010b|p=15}}{{Refnest|group="注釈"|ただし、全てのムスリムがカアバが世界の中心であると考えているわけではない。9世紀から15世紀の間にアラビア語やペルシア語で記された地理書では現在のイラクやその周辺が世界の中心であるとされている{{sfn|羽田|2020|p=68}}。}}。『諸国集成』を記したヤークートはカアバについて以下のような伝承を伝えているほか、現代においてもサウジアラビア政府公式の研究書では「カアバが地球、そして大地の中心にある」とされている{{sfn|佐藤|2008|p=51}}{{sfn|水谷|2010a|p=15-16}}。 |

|||

{{quotation|アッラーフが地上で最初に創造したのはカアバであった。神はそれを平たくのばして大地をつくられた。つまり、カアバは大地のへそ(スッラト・アル=アルド)であり、世界の中心であり、邑々の母なのである|ヤークート『諸国集成』{{sfn|佐藤|2008|p=51}}}} |

|||

=== イスラームにおけるカアバの起源 === |

|||

イスラームにおいてカアバは、人類の祖であり最初の預言者である{{仮リンク|イスラームにおけるアーダム|label=アーダム|en|Adam in Islam}}([[アダム]])が楽園を追われて現在のインドやスリランカをさまよった後に、マッカから南東およそ25㎞のところにあるアラファートの丘で[[イヴ#イスラム教|ハウワー]]([[イヴ]])と再会し、アッラーの命を受けて天使の手助けを借りながらカアバを建造したとされている{{sfn|水谷|2010b|p=13}}{{Refnest|group="注釈"|アーダムの息子であるシャイスも建造者に数えられることもある{{sfn|水谷|2010b|p=13}}。}}。このとき作られたカアバは石を少々積み上げただけのものであり、その後の預言者によって改装が行われたと信じられている{{sfn|水谷|2010b|p=55}}。 |

|||

預言者である{{仮リンク|イスラームにおけるヌーフ|label=ヌーフ|en|Noah in Islam}}([[ノア]])はカアバで礼拝をおこなったが、その後に起こった大洪水でカアバは水没し、その後は崩壊したか土に埋もれたと信じられている{{sfn|水谷|2010b|p=55}}。およそ1000年後、預言者のひとりであり、人類史上初のムスリムであるとされているイブラーヒームが天使の助けを借りてカアバを再建した{{sfn|水谷|2010a|p=31}}{{sfn|五十嵐|1980|p=86}}。このときイブラーヒームが建てたカアバが2代目であるとされている{{sfn|水谷|2010a|p=31}}。イブラーヒームとその息子であるイスマーイールによる再建は『クルアーン』の第2章127節、第3章96節、第22章26、27節にも記されている{{sfn|佐藤|2008|p=51}}{{sfn|蔀|2018|p=199}}{{sfn|松山|2016|p=342}}。このときイブラーヒームは石の上に立って作業し、その時の石がマカーム・イブラーヒームであるとされている{{sfn|水谷|2010b|p=76}}。 |

|||

=== 礼拝・巡礼 === |

|||

イスラームにおいて、カアバが位置するマスジド・ハラームへの巡礼は5つの義務のひとつに入っている。また、カアバへの礼拝を行うことで様々な功徳が得られると信じられている{{sfn|水谷|2010b|p=34}}。 |

|||

ガザーリーは以下のようなムハンマドの伝承を伝えている{{sfn|水谷|2010b|p=37}}。 |

|||

{{quotation|アッラーはこのカアバを毎年60万人が巡礼すると約束され、またそれより少ない年には、天使でその数を満たすとされている。カアバに人が集まるのは、行列して練り歩く花嫁に人が群がるようなものだ。巡礼者はすべて、カアバの扉に書けてある幕にすがり、それでもって天国に行くことを祈念している。|ガザーリー{{sfn|水谷|2010b|p=37}}}} |

|||

{{quotation|アッラーは毎夜、大地の人を見られる。最初に見るのは、マッカの人、次にマッカのうちで見る人は、マスジド・ハラームにいる人たち、そしてそのうち、回礼している人たちは赦され、また礼拝している人たちも赦され、さらにカアバに向かって立ち尽くしている人たちも赦される。|ガザーリー{{sfn|水谷|2010b|p=37}}}} |

|||

==== キブラ ==== |

|||

{{main|キブラ}} |

|||

ムスリムの義務のひとつである1日5回の礼拝では必ずカアバに向かって礼拝をしなければならない。このカアバの方向は[[キブラ]]と呼ばれる{{sfn|大塚|2000|p=36}}{{Refnest|group="注釈"|例えばインドネシアでは西に向かって礼拝をするが、モロッコでは東に向かって礼拝をする{{sfn|大塚|2000|p=36}}。}}。モスクには壁に設けられたアーチ型の窪みである[[ミフラーブ]]がある。これはキブラを示すものであり、モスクになければならない構成要素とされている{{sfn|羽田|2016|p=20-21}}{{Refnest|group="注釈"|ただし、{{harvtxt|羽田|2016}}によると、[[モロッコ]]の[[フェズ|フェス]]で行った調査ではミフラーブが示す方向はモスクによってバラバラであり、キブラは厳密に定められているわけではないとしている{{sfn|羽田|2016|p=23}}。}}。このミフラーブの大きさや形はモスクによって異なるほか、大きいモスクだと2、3個のミフラーブが設けられている場合がある{{sfn|羽田|2016|p=21-22}}。 |

|||

かつてヒジュラを行ったムハンマドやムスリムがマディーナにいたころ、礼拝はユダヤ教徒と同様にエルサレムに向かって行われていた。しかし624年のはじめ、ムハンマドはキブラをカアバに改めた{{sfn|佐藤|2008|p=72}}{{sfn|藤本|1971|p=84}}。 |

|||

==== タワーフ ==== |

|||

{{main|タワーフ}} |

|||

タワーフとは、カアバの周りを7周回る勤行であり、マッカ巡礼で最初に行う儀礼である{{sfn|水谷|2010a|p=44, 103}}{{Refnest|group="注釈"|なお、ハナフィー学派では7周でなく4周で巡礼の柱は達成され、後の3周分は事後の補填が認められるとされている{{sfn|水谷|2010a|p=109}}}}。7周回る理由について{{harvtxt|水谷|2010a}}は、『クルアーン』第2章29節に「(アッラーは)七つの天を完成された」とあるほか、アッラーは地上から7階層上の天にいると信じられているなど、イスラームにおいて7という数字が特別視されているためであるとしている{{sfn|水谷|2010a|p=106}}。タワーフはジャーヒリーヤ時代から行われていたが、ジャーヒリーヤ時代には巡礼の最後に行うものとされていた{{sfn|坂本|2000|p=39}}。タワーフについて『クルアーン』には以下のように記されている{{sfn|水谷|2010a|p=44}}。 |

|||

{{quotation|それから、彼らには、彼らの汚れを始末させ、誓願を果たさせ、古来の館を周礼させよ。|クルアーン第22章第29節{{sfn|中田|2004|p=364}}}} |

|||

タワーフは黒石を起点として始められ、7周回ったのちにマカーム・イブラーヒームでタワーフをやめる{{sfn|坂本|2000|p=42}}。タワーフを終えたのちは両手を上げて壁かキスワに触れながら神を讃える言葉を述べる。それが終わるとマカーム・イブラーヒームのあたりまで下がって礼拝を行う{{sfn|大塚|2000|p=40}}。 |

|||

かつてはタワーフの途中にカアバの北西にあったイスマーイールとハージャルの墓に詣でていたが、1803年にマッカを占領したワッハーブ王国によってこれらの墓は破壊された{{sfn|坂本|2000|p=134}}。 |

|||

== 守護職 == |

|||

カアバの守護職はサダーナと呼ばれ、カアバの鍵を預かっている{{Refnest|group="注釈"|カアバの扉の鍵は長さおよそ50㎝、金製で重さは0.5㎏であり、同じものの複製は存在しない{{sfn|水谷|2010b|p=176}}。歴史的に様々なデザインのものが使用されており、そうした過去の鍵はマッカ・二聖地博物館に収められている{{sfn|水谷|2010b|p=173, 176}}。}}。ジャーヒリーヤ時代よりカアバの鍵を預かっていたタルハ一族の子孫であるシャイバ家がこの役職に就いている。サダーナはカアバの工事の際には24時間寝ずの番にあたるほか、キスワの交換作業もサダーナが行う。サダーナは男子直系、世襲制で引退はない。オスマン帝国時代にはダール・アル=ミフターフ(鍵の館)という建物がマスジド・ハラームのサファー門の近く設けられ、シャイバ家は長くそこに住んでいたが、1954年のマスジド・ハラームの拡張工事の際にこれは取り壊され、シャイバ家はサウジアラビア政府が用意した住居に移り住んだ{{sfn|水谷|2010b|p=175-176}}。 |

|||

== 清掃 == |

|||

=== 外部 === |

|||

カアバ外部の清掃は、かつては奴隷によって行われていたが、現在では管理会社によって行われている。外部の清掃においてはイスマーイールの囲い所やランプの管理などが行われている{{sfn|水谷|2010b|p=177-178}}。 |

|||

=== 内部 === |

|||

初めてカアバ内部の洗浄を行ったのは、カアバ内にあった偶像を取り除いたムハンマドであるとされている。現在、カアバ内部の洗浄はラジャブ月1日と巡礼月1日に行われる。洗浄はサダーナの名誉職に就いているシャイバ家が取り仕切ることになっているが、実際にはサウジアラビア政府の鍵管理庁が全体の作業を取り仕切っている。洗浄後は乳香などの香料が炊かれ、薔薇水やアロエ水などが撒かれる。洗浄はサウジアラビア国王、またはその代理人の主催で行われ、サウジアラビア内外よりイスラーム関係諸国の政府関係者が招待される{{sfn|水谷|2010b|p=176-177}}。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

=== 注釈 === |

=== 注釈 === |

||

{{Notelist}} |

{{Notelist|2}} |

||

=== 出典 === |

=== 出典 === |

||

{{Reflist}} |

{{Reflist|3}} |

||

== 参考文献 == |

|||

* {{Cite journal|和書|author=[[医王秀行]]|title=ジャーヒリーヤ時代の暦法|journal=オリエント|volume=41|issue=2|pages=20-37|year=1998|publisher=日本オリエント学会|doi=10.5356/jorient.41.2_20|ref={{SfnRef|医王|1998}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=医王秀行|title=預言者ムハンマドとアラブ社会―信仰・暦・巡礼・交易・税からイスラム化の時代を読み解く|publisher=[[福村出版]]|year=2012|isbn=978-4571310201|ref={{SfnRef|医王|2012}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[井筒俊彦]]|title=イスラーム生誕|series=[[中公文庫]]|publisher=[[中央公論社]]|year=1990|isbn=4-12-201731-9|ref={{SfnRef|井筒|1990}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[大塚和夫]]|title=イスラーム的|series=[[NHKブックス]]|publisher=[[日本放送出版協会]]|year=2000|isbn=4-14-001899-2|ref={{SfnRef|大塚|2000}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[小杉泰]]|title=イスラームとは何か|series=[[講談社現代新書]]|publisher=[[講談社]]|year=1994|isbn=4-06-149210-1|ref={{SfnRef|小杉|1994}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[坂本勉 (トルコ学者)|坂本勉]]|title=イスラーム巡礼|series=[[岩波新書]]|publisher=[[岩波書店]]|year=2000|isbn=4-00-430677-9|ref={{SfnRef|坂本|2000}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|editor=[[佐藤次高]] 編|title=西アジア史I|series=新版 世界各国史|publisher=[[山川出版社]]|year=2002|isbn=4-634-41380-9}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=[[花田宇秋]]|author2=佐藤次高|title=アラブ・イスラーム世界の形成|pages=125-185|ref={{SfnRef|花田|佐藤|2002}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=[[長谷部史彦]]|author2=[[私市正年]]|title=オスマン帝国治下のアラブ地域|pages=329-394|ref={{SfnRef|長谷部|私市|2002}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=佐藤次高|title=イスラーム世界の興隆|series=中公文庫|publisher=中央公論新社|year=2008|isbn=978-4-12-205079-2|ref={{SfnRef|佐藤|2008}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=佐藤次高|title=イスラーム 知の営み|series=イスラームを知る|publisher=山川出版社|year=2009|isbn=978-4-634-47461-1|ref={{SfnRef|佐藤|2009}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[蔀勇造]]|title=物語 アラビアの歴史|series=[[中公新書]]|publisher=中央公論新社|year=2018|isbn=978-4-12-102496-1|ref={{SfnRef|蔀|2018}}}} |

|||

* {{Cite journal|和書|title=イスラムの世界:特集|journal=現代思想|volume=8|issue=2|publisher=[[青土社]]|year=1980|ncid=BA81148930}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=[[中村廣治郎]]|title=イスラムとは何か|pages=46-61|ref={{SfnRef|中村|1980}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=[[五十嵐一]]|title=知恵の連鎖 イスラーム哲学への一視覚|pages=82-135|ref={{SfnRef|五十嵐|1980}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|editor=黎明イスラーム学術・文化振興会|translator=中田香織、下村佳州紀|others=[[中田考]]監修|title=日亜対訳クルアーン : [付]訳解と正統十読誦注解|publisher=[[作品社]]|year=2014|isbn=9784861824715|ref={{SfnRef|中田|2014}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|editor=[[日本イスラム協会]]|title=イスラム辞典|publisher=[[平凡社]]|year=1982}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=後藤晃|title=カーバ|pages=145-146|ref={{SfnRef|後藤|1982}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[羽田正]]|title=増補 モスクが語るイスラム史|series=[[ちくま学芸文庫]]|publisher=[[筑摩書房]]|year=2016|isbn=978-4-480-09738-5|ref={{SfnRef|羽田|2016}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=羽田正|title=〈イスラーム世界〉とは何か|series=[[講談社学術文庫]]|publisher=講談社|year=2020|isbn=978-4-06-522442-7|ref={{SfnRef|羽田|2020}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[藤本勝次]]|title=マホメット|series=中公新書|publisher=中央公論社|year=1971|isbn=4-12-100254-7|ref={{SfnRef|藤本|1971}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[松山洋平]]|title=イスラーム神学|publisher=作品社|year=2016|isbn=978-4-86182-5705|ref={{SfnRef|松山|2016}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[水谷周]]|title=イスラーム巡礼のすべて|series=イスラーム信仰叢書|publisher=[[国書刊行会]]|year=2010|isbn=978-4-336-05204-9|ref={{SfnRef|水谷|2010a}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=水谷周|title=イスラームの原点―カアバ聖殿|series=イスラーム信仰叢書|publisher=国書刊行会|year=2010|isbn=978-4-336-05207-0|ref={{SfnRef|水谷|2010b}}}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

| 64行目: | 299行目: | ||

* [[アブラージュ・アル・ベイト・タワーズ]] |

* [[アブラージュ・アル・ベイト・タワーズ]] |

||

* [[黒石]] |

* [[黒石]] |

||

* [[世界軸]] |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

{{commons&cat|Kaaba}} |

{{commons&cat|Kaaba}} |

||

* {{Kotobank|カーバ}} |

|||

{{ウィキポータルリンク|イスラーム|[[画像:Allah-green.svg|34px|Portal:イスラーム]]}} |

|||

* [http://www.kitap-der.com/kabe-canli-yayin カーバ神殿ライブ]{{Tr icon}} |

|||

* [http://www.qibla.com.br カアバ] |

|||

{{Authority control}} |

{{Authority control}} |

||

{{Portal bar|イスラーム|宗教|建築}} |

{{Portal bar|イスラーム|宗教|建築}} |

||

{{coord|21|25|21|N|39|49|34|E|scale:2500|display=title}} |

|||

{{DEFAULTSORT:かあは}} |

{{DEFAULTSORT:かあは}} |

||

[[Category:イスラム教]] |

[[Category:イスラム教]] |

||

[[Category:中東の歴史的建築物]] |

[[Category:中東の歴史的建築物]] |

||

[[Category:6世紀の建築物]] |

|||

[[Category:サウジアラビアの建築物]] |

[[Category:サウジアラビアの建築物]] |

||

[[Category:メッカ]] |

[[Category:メッカ]] |

||

[[Category:アラブ建築]] |

|||

[[Category:イスラームの聖地]] |

[[Category:イスラームの聖地]] |

||

2021年9月28日 (火) 13:50時点における版

| カアバ | |

|---|---|

| كَعْبَة | |

|

カアバ | |

| 基本情報 | |

| 所在地 | マスジド・ハラーム |

| 座標 | 北緯21度25分21.08秒 東経39度49分34.25秒 / 北緯21.4225222度 東経39.8261806度座標: 北緯21度25分21.08秒 東経39度49分34.25秒 / 北緯21.4225222度 東経39.8261806度 |

| 宗教 | イスラム教 |

| 礼拝 | タワーフ |

| 地域 |

|

| 建築物 | |

| 横幅 | 12.86 m (42 ft 2 in) |

| 奥行 | 11.03 m (36 ft 2 in) |

| 最長部(最高) | 13.1 m (43 ft 0 in) |

|

|

秀逸な記事 |

|

ポータル・イスラーム |

カアバ(アラビア語: ٱلْكَعْبَة、ラテン文字化:al-Kaʿbah、アラビア語発音: [kaʕ.bah])は、サウジアラビアのマッカにあるマスジド・ハラームの中央に位置する建造物で、イスラームにおける最高の聖地とみなされている聖殿である。カアバ神殿とも呼ばれる。

科学的な起源は分かっていない一方で、イスラームにおいては預言者であるイブラーヒームとイスマーイールによって建立されたとされている。ジャーヒリーヤ時代においては多神教の偶像が収められており、多くの巡礼者が訪れていた。630年にムハンマドがマッカを征服すると360体あったとされる偶像は全て破壊され、カアバはイスラームの聖殿となった。その後もカアバは災害や戦乱によってたびたび破壊されたが、そのたびに再建され現在に至っている。

イスラームにおける最高の聖地とされているカアバへの巡礼はムスリムの義務とされており、カアバへの巡礼を行うことで様々な功徳が得られると信じられている。また、ムスリムの義務のひとつである毎日の礼拝はカアバに向かって行うことが定められている。

名称

カアバとはアラビア語で「立方体」を意味する[1]。アラビア語においては「アル=カアバ」とだけ呼ばれることが多いが、「アル=カアバ・アル=ムシャッラファ」(名誉のカアバ)や「アル=カアバ・アッ=シャリーファ」(名誉のカアバ)、「アル=カアバ・アル=ムアッザマ」(偉大なカアバ)などと修飾されることもある[2]。

カアバが固有名詞化した理由について、水谷 (2010b)によると以下のような諸説がある[2]。

- アル=ハーフィズ・アル=バガウィーは『啓示の降りる標識』において、カアバが四角いからであり、アラブ人は四角い家をカアバと呼んでいたためであるとしている。

- ムカーティル・ブン・ハイヤーンは、カアバは格別の家であり、大地から高くなっているのでカアバと呼ばれたとしている。

- イブン・アル=アスィールは『預言者伝承解説』において、なんでも高くある状態はカアバなのであり、また同時に立方体だからカアバと呼ばれることになったとしている。

こうした諸説から水谷 (2010)は、カアバという言葉には「盛り上がって高くなっている」「四角、立方体」という意味があったと推測されるが、聖殿であるカアバが存在するためにカアバという言葉にこうした意味が生じた可能性も考えられるため、言葉が先か聖殿が先かは即断できないとしている[3]。

クルアーンにおけるカアバの名称

クルアーンにおいてカアバは様々な呼称をされている[4]。クルアーンにおけるカアバの呼称をクルアーンの章句と共に以下に引用する。

- カアバ

信仰する者たちよ、おまえたちが禁忌のときに獲物を殺してはならない。そしておまえたちのうち意図的にそれを殺した者には、代償―おまえたちのうち公正な二人が家畜の中から判定する彼の殺した等価物で、カアバに達した犠牲動物。―あるいは贖罪―貧者への食べ物または断食でそれに相当するもの―が課せられる(後略) — クルアーン第2章第95節[5]

アッラーは聖なる館カアバを人間の拠り所と成し給い、聖月と捧げ物と首飾りもまた。(後略) — クルアーン第2章97節[6]

- 館

それゆえ、彼らにはこの館の主に仕えさせよ。 — クルアーン第106章第3節[7]

そして館における彼らの礼拝は、口笛と拍手のほかにない。それゆえ、おまえたちが信ずることを拒んだものゆえに懲罰を味わえ — クルアーン第8章第35節[8]

- 聖なるマスジド(マスジド・ハラーム)

クルアーンにおいて「聖なるマスジド」という呼称は15回登場している[9][注釈 1]。

だが聖なるマスジドを、その後見でもないのに妨害する彼らをアッラーが罰し給わないとは、どうしたことか。(後略) — クルアーン第8章34節[8]

信仰する者たちよ、まさしく多神教徒たちは不浄である。それゆえ、彼らにはこの年以降、聖なるマスジドに近寄らせてはならない。(後略) — クルアーン第9章第28節[11]

- 古来の館

それから、彼らには、彼らの汚れを始末させ、誓願を果たさせ、古来の館を周礼させよ。 — クルアーン第22章第29節[12]

おまえたちにとって、それには定めの期限まで益があり、それからその解禁場所は古来の館である。 — クルアーン第22章第33節[13]

- 聖なる館

アッラーは聖なる館カアバを人間の拠り所と成し給い、聖月と捧げ物と首飾りもまた。(後略) — クルアーン第2章97節[6]

「われらが主よ、私はあなたの聖なる館の傍らの作物をもたらさない谷間の地にわが子孫の一部を住まわせましたが、(後略) — クルアーン第14章第37節[14]

- 最初の館

まことに人々のために建立された最初の館はマッカのもので、諸世界への祝福、導きとしてであった — クルアーン第3章96節[15]

そのほかの名称

ヤークート・アル=ハマウィーが記した『諸国集成』においてカアバは「樹木の周り」を意味する「ドゥーワール」と呼称されている[4]。また、アズラキーが記した『マッカ史』においては「聖所」を意味する「カーディス」や、「珍しい所」を意味する「ナーディル」と呼称されている[16]。

日本語での名称

日本語においてカアバは「カアバ神殿」と表現されることが多い。このほか「カアバ聖殿」や「カアバ禁忌殿」とも表現される。[17]。日本人で初めてマッカ巡礼を行った山岡光太郎は巡礼記録において「マッカ大礼拝殿」と表現している[18]。

所在地

カアバはマスジド・ハラームの中庭の中央に位置している[19]。カアバが先にあったところに、これを守るかたちでマスジド・ハラームが徐々に形成されていった[20]。アッバース朝期には南北およそ150m、東西およそ200mであり、通用門は23個あったという。その後も何世紀に渡る拡張工事が行われ、現在では同時に100万人の礼拝が可能になった[21]。

歴史

起源

発掘調査によって、マッカには紀元前3,000年頃から人々が住み始めたことが分かっているが[22]、カアバの考古学調査は行われておらず、カアバの科学的な起源は分かっていない[23]。ジャーヒリーヤ時代のアラビアにおいてはアダムが神の命を受けて天にある原型を模して造られたと信じられた[24]。また、後述するように、イスラームにおいてはイブラーヒームとイスマーイールがカアバを築いたとされているが、これはイスラーム成立以降に生み出された伝説である[25]。

クラウディオス・プトレマイオスが記した『地理学』に登場する「マコラバ」[注釈 2]と呼ばれる場所がマッカだとする説がある[26][27]。これが事実ならば2世紀前半にはカアバの名声がアラビア半島外にも広まっていてマッカには多くの巡礼者が訪れていたということになる[26]。しかし、蔀 (2018)は、アラビア半島には各地に多くの神殿があったため、たとえプトレマイオスの時代にマッカに神殿があったとしても、これが特別な存在であったという証拠はどこにもないとしている[28]。

科学的な起源を確かめる方法はないものの、かなり古くからマッカの谷に四角い壁で囲まれた神殿があったと推測されている[29]。

ジャーヒリーヤ時代のカアバ

アラビアにおける初期の信仰は岩石や樹木、自然現象を対象とするアニミズム的なものであった[30]。蔀 (2018)は、カアバに埋め込まれている黒石はアラビアにおける聖石信仰の根強さを示しているとしている[30]。

都市や国家が誕生するにつれてアラビアでは特定の神を守護神としてあがめるようになった。こうした神の多くは人もしくは動物の形をした偶像として崇拝されていた[31]。

マッカに住んでいた部族のうち、キナーナ族の支族であるバクル・ブン・アブド・マナート族と、フザーア族の支族であるグブシャーン族がカアバの管理をしていた[32]。5世紀末にマッカに住み着いたとされるクライシュ族は、ムハンマドの5代前の先祖であるクサイイ・イブン・キラーブに率いられマッカを征服した。これによってカアバの守護権はクライシュ族が手に入れた[27]。この頃のカアバは人の背丈ほどの大きさで、屋根のない粗末な祠に過ぎなかったという[1]。

ムハンマドが成人に達したころ、カアバは焼失したとされる。カアバは石造りの建物に改められたが、再建にあたっては紅海の岸辺の難破船の材料が再利用されたと伝えられており、再建されたカアバは少なくとも柱や梁といった骨格部分は木材で組み立てられたと推測されている[29][33]。黒石が壁にはめ込まれたのもこの再建のときであるとされている[34]。クライシュ族はカアバの高さをもともとの9ズィラーウから倍の18ズィラーウに伸ばしたが、それによって資金が足りなくなったためカアバの南北の長さを3.25m短くした。これによって現在カアバの北側に置かれているイスマーイールの囲い所がカアバに入りきらなくなったため現在のように外に置かれたと考えられている[35]。

ジャーヒリーヤ時代のカアバではアッ=ラート、マナート、アル=ウッザーなど様々な神が祀られていたが、このなかでもフバルという神が主神の地位を与えられていた[36][37][38][注釈 3]。アッバース朝時代の文人であるイブヌ・ル=カルビーという人物がイスラーム以前のアラブの多神教崇拝について記した『偶像の書』は以下のように記されている[40]。

クライシュ族は、カアバの内部および周囲に、もろもろの偶像を有していた。これらのうちで彼らにとって最も重要だったのは、フバルであった。私が聞いているところでは、紅玉髄を材料にした人物像で、右手が破損していた。クライシュ族は、この状態でフバルを入手して、黄金製の手を付けたのである。(中略)フバルはカアバの内部にあってその前には、七本の占矢が置かれていた。 — イブヌ・ル=カルビー『偶像の書』[41]

こうした偶像のほか、カアバ内部の柱には天使や樹木などの絵が掛けられ、金銀のほかに橄欖石やルビー、真珠が収められていたという[42][43]。また、この時代にはカアバは毎週月曜日と木曜日に開かれ、中に入る前には履物を脱ぐ習慣だったという。妊娠中の女性がカアバの中で出産したという記録も残されている[44]。

カアバには周辺住民や遊牧民が礼拝に訪れていた。罪を犯した者もカアバに入れば罪をとがめられることはなかったという[45]。特に、毎年の巡礼月には部族間の争いは全て停止され、アラビア全土から部族民がカアバへの巡礼に訪れていた[46][注釈 4]。

イスラームによる征服

630年1月にムハンマドが率いるイスラームの軍勢がマッカを征服した。ムハンマドは黒石に触れ「アッラーフ・アクバル」と唱え、ラクダにまたがってカアバを一巡した[48]。その後、ムハンマドはカアバの鍵を受け取って扉を開け、カアバに奉じられていた360体全ての偶像を持っていた杖で打ち壊し、これらに火を放ったとされる[49][50]。史家のバラーズリーは『諸国征服史』において、このときムハンマドは以下のように述べたと記している[50]。

真理はここに到来し虚偽は消え去った。(中略)ジャーヒリーヤ時代のすべての権威はいまや余の足元にあり、今をもって廃絶される! — バラーズリー『諸国征服史』[50]

しかし、ムハンマドは、カアバそのものはイスラームにとっても聖なる礼拝の場であるとして破壊しなかった[51]。また、カアバの鍵はそれまでタルハという一族が預かっており、彼らの去就も問題となったが、ムハンマドはタルハ一族が引き続きその役職にあたることを認めた[52]。

アブドゥッラー・イブン・アッ=ズバイルによる再建

ウマイヤ朝の時代になった683年、アブドゥッラー・イブン・アッ=ズバイルは自らをカリフであると宣言して第二次内乱がはじまった[53]。同年、ウマイヤ朝のカリフであるヤズィード1世はマッカにシリア軍を派遣して攻撃を行った。カアバはシリア軍から投石機による攻撃を受けたほか、近くに張ってあったテントから火の粉が飛んでキスワに引火し、倒壊した[54][55]。同年のヤズィード1世の死去にともない戦闘が終了したのち、イブン・アッ=ズバイルはカアバの取り壊しと再建を決定した[54]。カアバの取り壊しが決まると、マッカの住民にはアッラーを恐れておよそ5km先のミナーに避難した人が多かったという[56]。取り壊しは684年または685年に行われた[57]。

再建されたカアバは倒壊前よりも拡張され、イブラーヒーム時代のものとされるクライシュ族による再建以前のカアバと同じ面積となり、イスマーイールの囲い所がカアバ内部に戻された。ただし、イブラーヒーム時代には半円形だったカアバの北側の一辺は直線となった。カアバの高さは9ズィラーウ高い27ズィラーウとなり、扉は東側と西側に地面の高さに設けられた。柱の本数は6本から3本に減らされ、天井は二重構造となった[57]。黒石は火事によって3つに割れたため、銀製の枠に嵌め込まれた[58]。

イブン・アッ=ズバイルによる再建は、ムハンマドの妻であるアーイシャが語ったという伝承によるものによった。伝承では、ムハンマドは大きい規模のカアバを望んでおり、扉は地面から高い位置ではなく地上に、東西に2つあって人の出入りを滞らせない姿を望んでいたという[59]。

アル=ハッジャージュ・ブン・ユースフによる再建

692年、マッカはウマイヤ朝5代カリフであるアブドゥルマリクが派遣したアル=ハッジャージュ・ブン・ユースフによる攻撃を受けた。この戦いの中でイブン・アッ=ズバイルは戦死し、第二次内乱は鎮圧された[59][60]。アル=ハッジャージュ・ブン・ユースフは、アブドゥルマリクにカアバをどうするべきか指示を仰いだ。これに対しアブドゥルマリクはイブン・アッ=ズバイル以前のカアバに戻すように命令した。アブドゥルマリクはアーイシャが伝えるムハンマドの伝承を知ったのはこの再建ののちであったという[59]。

高さはイブン・アッ=ズバイルが再建した際の27ズィラーウのままにされた[59]。このほか、扉や内部の柱、イスマーイールの囲い所は金属製になり、カアバ内部の床と壁は赤、緑、白色からなる大理石となった。カアバの土台部分であるシャーザルワーンはこの再建の際にとりつけられた[61]。アル=ハッジャージュ・ブン・ユースフによって再建されたカアバが少々の修復を除き大きな改築は行われず1000年近く維持されることとなった[62]。

カルマト派による略奪

930年1月、現在のバーレーンに本拠地を置いたシーア派の一派であるカルマト派によってカアバは略奪された[63][64]。彼らはカアバの扉に張ってあった黄金の延べ棒を引きはがし、内陣の金や銀、宝石などの装飾品を強奪したほか、黒石を奪い、キスワをはぎ取って持ち去った[65][注釈 5]。奪われた黒石はアッバース朝が代償金を支払って、951年に元に戻された[63]。現在、黒石は13個に割れているが、この略奪の際に割れたと考えられている[64]。

オスマン帝国

ムラト4世時代の再建

1630年4月2日から3日(ヒジュラ暦1039年8月19日から20日)にかけて、マッカ地方を豪雨が襲った。これによって洪水が発生し、カアバは半分水浸しとなった。やがて東西両側面の壁と北東側の角が崩落を始めたため、雨どいなど金属製品を中心として貴重品が避難させられた。雨が収まるとカアバ周辺の清掃が行われ、4日(21日)の金曜礼拝は執り行われた。翌週の12日(29日)にはマッカの太守や有識者・有力者による協議が行われ、ムラト4世に対してカアバ再建の費用についての書簡が送られた。洪水から2か月後、カアバを覆う高さ3mほどの木製の囲い壁が設けられ、囲い壁には緑色の布がかけられた[67]。オスマン朝廷からの反応が遅かったため、エジプト太守であったリドワーン・ベイはオスマン朝廷の回答を待たずして修復作業の準備を開始した[68][69]。1631年(ヒジュラ暦1040年4月)、スルターンの代理人が到着し、工事が着手された。しかし同月にはまた豪雨があり、カアバの壁はさらに被害を受けた。翌月には壁石の取り外しが行われ、イブラーヒームの立処も移動された[70]。ヒジュラ暦の9月(ラマダーン月)1日、カアバにキスワがかけられた。金製と銀製の灯明がそれぞれ20個と30個が掛けられ、12月2日に全ての修復作業が完了した[71]。

オスマン帝国によって再建されたカアバは、長さ、高さともに再建前のものが踏襲された[71]。黒石には竜涎香が埋め込まれ、木の油で固定された。また、銀製の防護枠が嵌められた[70]。水谷 (2010b)によると、この再建にかかった費用を記した史料がなく、そもそも費用は度外視されていたとしている[72]。

ワッハーブ派による占領

1803年5月2日、ワッハーブ王国の軍勢がマッカを占領した。ワッハーブ王国はその後10年間マッカを占領し、その間にカアバの北西にあったハージャルとイスマーイールの墓や、東にあったザムザムの泉のドームを破壊した[73][注釈 6]。その後、ワッハーブ王国は1813年にエジプト総督のムハンマド・アリーの攻撃によりマッカから退却した[75]。

サウジアラビア王国

1932年にサウジアラビア王国が建国された[72]。サウジアラビアの初代国王であるアブドゥルアズィーズはムラト4世以来の扉を新調した[76]。2代国王のサウード1世は黒石の銀枠をスターリングシルバーにし、カアバ内部の屋上への階段を新調した[76]。3代国王であるファイサルはカアバの改築は行わなかったが、ザムザムの泉の給水所やミンバルをカアバから遠ざけ、イブラーヒームの立ち処を小屋から小型の保護楼に切り替えた。4代国王であるハーリドは黒石の銀枠と扉を新調した[77]。

ファハドによる改修

カアバは雨や湿気、地面から来る虫による腐食や破損に侵されていた。これを受け、5代国王であるファハドは1995年におよそ360年ぶりとなる全面的な改修を行った[77]。外壁の石材の間のモルタルの強化や改修、天井梁の入れ替え、劣化した壁石の除去、雨樋を鉄製のものに更新、土台(シャーザルワーン)を石製から大理石製への置換などが行われた。また、屋根は1957年に2代国王のサウードによって改修されていたが、これをさらに手を加え、石製だった屋根の基礎部分を強化セメントに、木製だった屋根は軽量セメントに変えられ大理石で覆った[78]。

建築

外部

現在のカアバの大きさは、東辺が11.68m、北辺が9.90m、西辺が12.40m、南辺が10.18mである[79]。大理石の基盤の上に建てられており、四隅はほぼ東西南北を指している。平屋根ではあるが北西に向かって緩い勾配があり、ミーザーブと呼ばれる雨どいに続いている。北東に向かう面が正面であり、その左端の地上高さ1.5mのところに黒石がはめ込まれている。地上2mの高さのところに入り口があり、普段は外されている階段を用いて入ることが出来る[19]。

カアバ本体は古い火山噴火でできた花崗岩や玄武岩から出来た石が26段積み上げられている。このうち15段目のみが他のものより薄くなっているが、これはイブン・アッ=ズバイルによって高さが18ズィラーウから27ズィラーウ(13.46m)とされる前の頂点だという[80]。天井は二層構造となっており、2ズィラーウ(およそ1m)の間隔があけられている。屋根の表面は大理石で覆われ、光取りのために4つの穴が開けられている[81]。

- 黒石

- 扉

- ミーザーブ

- シャーザルワーン

- イスマーイールの囲い所

- アル=ムルタザム

- マカーム・イブラーヒーム

- 黒石角

- イエメン角

- シリア角

- イラク角

- キスワ

- タワーフの始点と終点を示す大理石の模様

黒石

黒石は、カアバの南東角の高さ1.5mのところに置かれた直径約30cmほどの石である。コーティングされているため全体は赤みがかっており、中心部に黒い点が7個ある。アッバース朝のカリフであるハールーン・アッラシード以来より黒石は銀製の枠にはめ込まれている[82]。イスラームにおいてはイブラーヒームがカアバを建設したときに大天使ジブリールより授かったものであり、元々は白かったが人間の罪に触れていくうちに黒くなったとされている[83][84]。マッカを巡礼するムスリムはこの黒石を起点として7回のタワーフを行う[85]。

扉

カアバの扉は高さ3.18m、幅は両面で1.71m、地面からの高さは2.22mある。現在では東側にのみ設けられているが、イブン・アッ=ズバイルによる再建の際には西側にも設けられ、高さは1.51mのところにあった。1155年のアッバース朝カリフのアルムクタフィーを始め様々な支配者より扉が寄贈されてきたが、現在では1979年にサウジアラビア国王のハーリドにより新調された扉が用いられている[86]。

ミーザーブ

ミーザーブ(雨樋)はカアバの屋上に付けられた雨樋である。ミーザーブはカアバから外に出ているのがおよそ1.92m(4ズィラーウ)、幅はおよそ指8本分、カアバの壁におよそ50㎝ほど入り込んでいる。クライシュ族によって初めてとりつけられ、その後はその時の支配者によって何度も取り換えられた。現在ではサウジアラビア国王のファハドが新調したものが用いられている[87]。

シャーザルワーン

シャーザルワーンは、カアバの壁の最下部にある張り出した部分である。このシャーザルワーンは北側にのみなく、残りの三辺の張り出しがシャーザルワーンとして大理石で装飾されている[88]。かつては石製であったが1996年にサウジアラビア国王のファハドによって大理石製に取り換えられた[89]。シャーザルワーンがカアバの内部か外部であるかはイスラーム法学派によって分かれている。シャーフィイー学派とマーリク学派は内部であるとする一方で、ハナフィー学派は外部であるとしている[90]。

イスマーイールの囲い所

ハティーム[注釈 7]、またはイスマーイールの囲い所は、高さ1.3m、厚さ1.5m、内側の直径8mほどの半円形の造形物である[92]。ここにはイスマーイールとその母であるハージャルが埋葬されているとされており、イブン・アッ=ズバイルがカアバ再建のためにここを掘り起こしたところ、墓とみられる緑色の石が出てきたという[91]。

滅多に雨が降らないマッカにおいて雨が降った際にはイスマーイールの囲い所でミーザーブからあふれてくる水を得ようとしたという[93]。

マカーム・イブラーヒーム

マカーム・イブラーヒームは、アッラーにカアバの建築を命ぜられたイブラーヒームが高いところに石を積み上げる際に立ったと伝えられている石である[94][95]。この石にはイブラーヒームの足跡とされる窪みがあるが、長い年月をかけて多くの人々が触って石が削られたため、指の形は残っていない。[96][97]。このお立ち台の手前にはザムザムの泉がある[85]。マカーム・イブラーヒームはアッバース朝のカリフであるマンスールによって金製の枠で保護された。その後、飾り楼に入れられ、ヒジュラ暦871年には3m四方のマクスーラと呼ばれる建物に入れられた[97]。しかしマクスーラは礼拝の障害となったため1964年にサウジアラビア政府はマクスーラを取り払い、フランス製の水晶の入れ物に入れられた。そして水晶の入れ物は小型の保護楼に入れられることとなった[98]。

角

カアバの4つの角はそれぞれ、北東側はイラク角(別名ヒジュル角)、北西側はシリア角(別名マグレブ角)、南東側は黒石角、南西側はイエメン角と呼ばれる。これらのうち、黒石角とイエメン角は前2つに比べ重視されている。タワーフを行うムスリムはこれら2つの角を通る際にこれらに向かって挨拶し、両角の間では祈りの言葉を上げることになっている。これら2つの角が重視される背景として、クライシュ族によるカアバ再建の際にこれら2つの角のみイブラーヒーム時代の規模だったためという説がある。しかしイエメン角に限ると、ムハンマドがイエメン角を重視したというスンナがあることがイエメン角を重視する直接的な理由となっている[99]。

キスワ

キスワはカアバを覆う幕である[100]。下記するカアバ内部の垂れ幕もキスワと呼ばれるが、通常キスワと呼ばれるものはこの節で扱うカアバを覆う布を指す[101]。キスワは年ごとに新しく張り替えられることになっている。現在のものは金の糸で刺繍された黒色のものが多いが、かつては白や緑のものもあったという[100]。キスワをかけることはジャーヒリーヤ時代からの慣行であり、アッバース朝のカリフであったナースィルが黒色のキスワを奉納してから黒色が定着したという[102]。キスワを奉納する権利はイスラーム世界でただ1人の君主に限るとされていた。例えばマムルーク朝時代には、エジプトにいたマムルーク朝のスルターンにのみこの権利が認められており、毎年のラジャブ月(7月)に大規模な巡礼団がキスワを運んだ[103][102]。マムルーク朝が滅亡するとこの権利はオスマン帝国に継承され、現在ではサウジアラビア王国がキスワを奉納している[103]。普段はおおわれているが、礼拝の時のみ下部が巻き上げられる[19]。

内部

カアバの内部は大理石が敷かれており、3本の直径50㎝ほどの木の柱が2.35m間隔で置かれ屋根を支えている[19][104]。香料を置く机が壁際に置かれ、天井からはランプがぶら下がっている。北東の角側には天井へ上るための階段への戸口と、それを覆う黒色のカーテンが設けられている[105]。壁には「アッラーに称賛あれ」「偉大なアッラーに讃えあれ」などと書かれた緑色の垂れ幕が掛かっている[101][注釈 8]。

現在、カアバに入る機会は稀であり、国際会議などのあとで参加者への記念行事や、各国指導者に対する行事、また、年2回の清掃の際にカアバへの入殿が行われる[106]。しかし、ジャーヒリーヤ時代には毎週月曜日と木曜日、あるいは月曜日と金曜日に開かれており、イブン・ジュバイルの記録においてもラジャブ月に限り、これが行われていたという[107]。

イスラームにおける位置づけ

イスラームにおいて、カアバは世界の中心であると考えられている[108][注釈 9]。『諸国集成』を記したヤークートはカアバについて以下のような伝承を伝えているほか、現代においてもサウジアラビア政府公式の研究書では「カアバが地球、そして大地の中心にある」とされている[34][110]。

アッラーフが地上で最初に創造したのはカアバであった。神はそれを平たくのばして大地をつくられた。つまり、カアバは大地のへそ(スッラト・アル=アルド)であり、世界の中心であり、邑々の母なのである — ヤークート『諸国集成』[34]

イスラームにおけるカアバの起源

イスラームにおいてカアバは、人類の祖であり最初の預言者であるアーダム(アダム)が楽園を追われて現在のインドやスリランカをさまよった後に、マッカから南東およそ25㎞のところにあるアラファートの丘でハウワー(イヴ)と再会し、アッラーの命を受けて天使の手助けを借りながらカアバを建造したとされている[111][注釈 10]。このとき作られたカアバは石を少々積み上げただけのものであり、その後の預言者によって改装が行われたと信じられている[112]。

預言者であるヌーフ(ノア)はカアバで礼拝をおこなったが、その後に起こった大洪水でカアバは水没し、その後は崩壊したか土に埋もれたと信じられている[112]。およそ1000年後、預言者のひとりであり、人類史上初のムスリムであるとされているイブラーヒームが天使の助けを借りてカアバを再建した[113][114]。このときイブラーヒームが建てたカアバが2代目であるとされている[113]。イブラーヒームとその息子であるイスマーイールによる再建は『クルアーン』の第2章127節、第3章96節、第22章26、27節にも記されている[34][23][115]。このときイブラーヒームは石の上に立って作業し、その時の石がマカーム・イブラーヒームであるとされている[95]。

礼拝・巡礼

イスラームにおいて、カアバが位置するマスジド・ハラームへの巡礼は5つの義務のひとつに入っている。また、カアバへの礼拝を行うことで様々な功徳が得られると信じられている[116]。

ガザーリーは以下のようなムハンマドの伝承を伝えている[117]。

アッラーはこのカアバを毎年60万人が巡礼すると約束され、またそれより少ない年には、天使でその数を満たすとされている。カアバに人が集まるのは、行列して練り歩く花嫁に人が群がるようなものだ。巡礼者はすべて、カアバの扉に書けてある幕にすがり、それでもって天国に行くことを祈念している。 — ガザーリー[117]

アッラーは毎夜、大地の人を見られる。最初に見るのは、マッカの人、次にマッカのうちで見る人は、マスジド・ハラームにいる人たち、そしてそのうち、回礼している人たちは赦され、また礼拝している人たちも赦され、さらにカアバに向かって立ち尽くしている人たちも赦される。 — ガザーリー[117]

キブラ

ムスリムの義務のひとつである1日5回の礼拝では必ずカアバに向かって礼拝をしなければならない。このカアバの方向はキブラと呼ばれる[118][注釈 11]。モスクには壁に設けられたアーチ型の窪みであるミフラーブがある。これはキブラを示すものであり、モスクになければならない構成要素とされている[119][注釈 12]。このミフラーブの大きさや形はモスクによって異なるほか、大きいモスクだと2、3個のミフラーブが設けられている場合がある[121]。

かつてヒジュラを行ったムハンマドやムスリムがマディーナにいたころ、礼拝はユダヤ教徒と同様にエルサレムに向かって行われていた。しかし624年のはじめ、ムハンマドはキブラをカアバに改めた[122][123]。

タワーフ

タワーフとは、カアバの周りを7周回る勤行であり、マッカ巡礼で最初に行う儀礼である[124][注釈 13]。7周回る理由について水谷 (2010a)は、『クルアーン』第2章29節に「(アッラーは)七つの天を完成された」とあるほか、アッラーは地上から7階層上の天にいると信じられているなど、イスラームにおいて7という数字が特別視されているためであるとしている[126]。タワーフはジャーヒリーヤ時代から行われていたが、ジャーヒリーヤ時代には巡礼の最後に行うものとされていた[100]。タワーフについて『クルアーン』には以下のように記されている[127]。

それから、彼らには、彼らの汚れを始末させ、誓願を果たさせ、古来の館を周礼させよ。 — クルアーン第22章第29節[12]

タワーフは黒石を起点として始められ、7周回ったのちにマカーム・イブラーヒームでタワーフをやめる[94]。タワーフを終えたのちは両手を上げて壁かキスワに触れながら神を讃える言葉を述べる。それが終わるとマカーム・イブラーヒームのあたりまで下がって礼拝を行う[128]。

かつてはタワーフの途中にカアバの北西にあったイスマーイールとハージャルの墓に詣でていたが、1803年にマッカを占領したワッハーブ王国によってこれらの墓は破壊された[74]。

守護職

カアバの守護職はサダーナと呼ばれ、カアバの鍵を預かっている[注釈 14]。ジャーヒリーヤ時代よりカアバの鍵を預かっていたタルハ一族の子孫であるシャイバ家がこの役職に就いている。サダーナはカアバの工事の際には24時間寝ずの番にあたるほか、キスワの交換作業もサダーナが行う。サダーナは男子直系、世襲制で引退はない。オスマン帝国時代にはダール・アル=ミフターフ(鍵の館)という建物がマスジド・ハラームのサファー門の近く設けられ、シャイバ家は長くそこに住んでいたが、1954年のマスジド・ハラームの拡張工事の際にこれは取り壊され、シャイバ家はサウジアラビア政府が用意した住居に移り住んだ[131]。

清掃

外部

カアバ外部の清掃は、かつては奴隷によって行われていたが、現在では管理会社によって行われている。外部の清掃においてはイスマーイールの囲い所やランプの管理などが行われている[132]。

内部

初めてカアバ内部の洗浄を行ったのは、カアバ内にあった偶像を取り除いたムハンマドであるとされている。現在、カアバ内部の洗浄はラジャブ月1日と巡礼月1日に行われる。洗浄はサダーナの名誉職に就いているシャイバ家が取り仕切ることになっているが、実際にはサウジアラビア政府の鍵管理庁が全体の作業を取り仕切っている。洗浄後は乳香などの香料が炊かれ、薔薇水やアロエ水などが撒かれる。洗浄はサウジアラビア国王、またはその代理人の主催で行われ、サウジアラビア内外よりイスラーム関係諸国の政府関係者が招待される[133]。

脚注

注釈

- ^ クルアーンの中で「マスジド」という言葉は28回登場しているが、そのうち半分以上がカアバを指している。カアバ以外にはエルサレムのアル=アクサーを指すものとして1回、普通名詞として12回登場している[10]。

- ^ 「マコラバ」は南アラビア語で「神殿」を意味する「ミクラーブ」という言葉の転訛であると考えられている[26]

- ^ アッ=ラート、マナート、アル=ウッザーはそれぞれ立方形の石、黒い石、三本の木だったという[39]。

- ^ ただし、南アラビアのハスアム族やハーリス・ブン・カアブ族などは自らのカアバを有しており、マッカのカアバを神聖視していなかった[47]。

- ^ マカーム・イブラーヒーム(イブラーヒームの立ち処)のみは事前に避難させて無事だったという[66]

- ^ ハージャルはイブラーヒームの妻であり、イスマーイールの母である[74]。

- ^ ハティームという言葉は「破壊する」を意味する「ハタマ」というアラビア語に由来するが、こう呼ばれる理由については諸説がある[91]

- ^ この垂れ幕のはじめは分かっていないが、1182年のイブン・ジュバイルの旅行記に登場している。長い間、赤色だったが、1979年にサウジアラビア国王のハーリドが新調した際に緑色になった[105]。

- ^ ただし、全てのムスリムがカアバが世界の中心であると考えているわけではない。9世紀から15世紀の間にアラビア語やペルシア語で記された地理書では現在のイラクやその周辺が世界の中心であるとされている[109]。

- ^ アーダムの息子であるシャイスも建造者に数えられることもある[111]。

- ^ 例えばインドネシアでは西に向かって礼拝をするが、モロッコでは東に向かって礼拝をする[118]。

- ^ ただし、羽田 (2016)によると、モロッコのフェスで行った調査ではミフラーブが示す方向はモスクによってバラバラであり、キブラは厳密に定められているわけではないとしている[120]。

- ^ なお、ハナフィー学派では7周でなく4周で巡礼の柱は達成され、後の3周分は事後の補填が認められるとされている[125]

- ^ カアバの扉の鍵は長さおよそ50㎝、金製で重さは0.5㎏であり、同じものの複製は存在しない[129]。歴史的に様々なデザインのものが使用されており、そうした過去の鍵はマッカ・二聖地博物館に収められている[130]。

出典

- ^ a b 佐藤 2008, p. 50.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 47.

- ^ 水谷 2010b, p. 48.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 50.

- ^ 中田 2014, p. 152.

- ^ a b 中田 2014, p. 153.

- ^ 中田 2014, p. 664.

- ^ a b 中田 2014, p. 210.

- ^ 羽田 2016, p. 45.

- ^ 羽田 2016, p. 45-47.

- ^ 中田 2014, p. 220.

- ^ a b 中田 2004, p. 364.

- ^ 中田 2014, p. 365.

- ^ 中田 2014, p. 289.

- ^ 中田 2014, p. 91.

- ^ 水谷 2010b, p. 50-51.

- ^ 水谷 2010b, p. 52-53.

- ^ 水谷 2010b, p. 53.

- ^ a b c d 後藤 1982, p. 146.

- ^ 水谷 2010b, p. 31.

- ^ 水谷 2010b, p. 33.

- ^ 水谷 2010a, p. 12.

- ^ a b 蔀 2018, p. 199.

- ^ 井筒 1990, p. 88.

- ^ 医王 2012, p. 20.

- ^ a b c 蔀 2018, p. 198.

- ^ a b 佐藤 2008, p. 45.

- ^ 蔀 2018, p. 198-199.

- ^ a b 蔀 2018, p. 200.

- ^ a b 蔀 2018, p. 156.

- ^ 蔀 2018, p. 156-157.

- ^ 医王 2012, p. 90.

- ^ 佐藤 2008, p. 50-51.

- ^ a b c d 佐藤 2008, p. 51.

- ^ 水谷 2010b, p. 56, 89.

- ^ 小杉 1994, p. 20-21.

- ^ 坂本 2000, p. 21.

- ^ 水谷 2010b, p. 80.

- ^ 小杉 1994, p. 20.

- ^ 坂本 2000, p. 20.

- ^ 坂本 2000, p. 21-22.

- ^ 水谷 2010b, p. 92.

- ^ 医王 2012, p. 423.

- ^ 水谷 2010b, p. 90.

- ^ 大塚 2000, p. 33.

- ^ 井筒 1990, p. 203.

- ^ 医王 1998, p. 24.

- ^ 井筒 1990, p. 103.

- ^ 佐藤 2008, p. 74-75.

- ^ a b c 花田 & 佐藤 2002, p. 139.

- ^ 佐藤 2008, p. 49.

- ^ 水谷 2010b, p. 173.

- ^ 佐藤 2008, p. 120.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 95.

- ^ 蔀 2018, p. 254.

- ^ 水谷 2010b, p. 97.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 96.

- ^ 水谷 2010b, p. 99.

- ^ a b c d 水谷 2010b, p. 100.

- ^ 佐藤 2008, p. 121.

- ^ 水谷 2010b, p. 101-102.

- ^ 水谷 2010b, p. 102.

- ^ a b 蔀 2018, p. 268.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 126.

- ^ 蔀 2018, p. 266-267.

- ^ 水谷 2010b, p. 132.

- ^ 水谷 2010b, p. 103.

- ^ 水谷 2010b, p. 103-104.

- ^ 長谷部 & 私市 2002, p. 339.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 104.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 105.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 106.

- ^ 坂本 2000, p. 133-134.

- ^ a b 坂本 2000, p. 134.

- ^ 坂本 2000, p. 137-139.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 107.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 108.

- ^ 水谷 2010b, p. 108-109.

- ^ 水谷 2010b, p. 183.

- ^ 水谷 2010b, p. 183-184.

- ^ 水谷 2010b, p. 184.

- ^ 水谷 2010b, p. 122.

- ^ 佐藤 2009, p. 14.

- ^ 中村 1980, p. 60.

- ^ a b 佐藤 2009, p. 16.

- ^ 水谷 2010b, p. 164-165.

- ^ 水谷 2010b, p. 162.

- ^ 水谷 2010b, p. 159.

- ^ 水谷 2010b, p. 159-160.

- ^ 水谷 2010b, p. 160-161.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 137.

- ^ 水谷 2010b, p. 136.

- ^ 坂本 2000, p. 80.

- ^ a b 坂本 2000, p. 42.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 76.

- ^ 佐藤 2008, p. 51-52.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 134.

- ^ 水谷 2010b, p. 135.

- ^ 水谷 2010b, p. 156-157.

- ^ a b c 坂本 2000, p. 39.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 168.

- ^ a b 佐藤 2009, p. 17.

- ^ a b 佐藤 2008, p. 381-382.

- ^ 水谷 2010b, p. 167.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 167-168.

- ^ 水谷 2010b, p. 166.

- ^ 水谷 2010b, p. 170.

- ^ 水谷 2010b, p. 15.

- ^ 羽田 2020, p. 68.

- ^ 水谷 2010a, p. 15-16.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 13.

- ^ a b 水谷 2010b, p. 55.

- ^ a b 水谷 2010a, p. 31.

- ^ 五十嵐 1980, p. 86.

- ^ 松山 2016, p. 342.

- ^ 水谷 2010b, p. 34.

- ^ a b c 水谷 2010b, p. 37.

- ^ a b 大塚 2000, p. 36.

- ^ 羽田 2016, p. 20-21.

- ^ 羽田 2016, p. 23.

- ^ 羽田 2016, p. 21-22.

- ^ 佐藤 2008, p. 72.

- ^ 藤本 1971, p. 84.

- ^ 水谷 2010a, p. 44, 103.

- ^ 水谷 2010a, p. 109.

- ^ 水谷 2010a, p. 106.

- ^ 水谷 2010a, p. 44.

- ^ 大塚 2000, p. 40.

- ^ 水谷 2010b, p. 176.

- ^ 水谷 2010b, p. 173, 176.

- ^ 水谷 2010b, p. 175-176.

- ^ 水谷 2010b, p. 177-178.

- ^ 水谷 2010b, p. 176-177.

参考文献

- 医王秀行「ジャーヒリーヤ時代の暦法」『オリエント』第41巻第2号、日本オリエント学会、1998年、20-37頁、doi:10.5356/jorient.41.2_20。

- 医王秀行『預言者ムハンマドとアラブ社会―信仰・暦・巡礼・交易・税からイスラム化の時代を読み解く』福村出版、2012年。ISBN 978-4571310201。

- 井筒俊彦『イスラーム生誕』中央公論社〈中公文庫〉、1990年。ISBN 4-12-201731-9。

- 大塚和夫『イスラーム的』日本放送出版協会〈NHKブックス〉、2000年。ISBN 4-14-001899-2。

- 小杉泰『イスラームとは何か』講談社〈講談社現代新書〉、1994年。ISBN 4-06-149210-1。

- 坂本勉『イスラーム巡礼』岩波書店〈岩波新書〉、2000年。ISBN 4-00-430677-9。

- 佐藤次高 編 編『西アジア史I』山川出版社〈新版 世界各国史〉、2002年。ISBN 4-634-41380-9。

- 佐藤次高『イスラーム世界の興隆』中央公論新社〈中公文庫〉、2008年。ISBN 978-4-12-205079-2。

- 佐藤次高『イスラーム 知の営み』山川出版社〈イスラームを知る〉、2009年。ISBN 978-4-634-47461-1。

- 蔀勇造『物語 アラビアの歴史』中央公論新社〈中公新書〉、2018年。ISBN 978-4-12-102496-1。

- 「イスラムの世界:特集」『現代思想』第8巻第2号、青土社、1980年。

- 黎明イスラーム学術・文化振興会 編、中田香織、下村佳州紀 訳『日亜対訳クルアーン : [付]訳解と正統十読誦注解』中田考監修、作品社、2014年。ISBN 9784861824715。

- 日本イスラム協会 編『イスラム辞典』平凡社、1982年。

- 後藤晃『カーバ』、145-146頁。

- 羽田正『増補 モスクが語るイスラム史』筑摩書房〈ちくま学芸文庫〉、2016年。ISBN 978-4-480-09738-5。

- 羽田正『〈イスラーム世界〉とは何か』講談社〈講談社学術文庫〉、2020年。ISBN 978-4-06-522442-7。

- 藤本勝次『マホメット』中央公論社〈中公新書〉、1971年。ISBN 4-12-100254-7。

- 松山洋平『イスラーム神学』作品社、2016年。ISBN 978-4-86182-5705。

- 水谷周『イスラーム巡礼のすべて』国書刊行会〈イスラーム信仰叢書〉、2010年。ISBN 978-4-336-05204-9。

- 水谷周『イスラームの原点―カアバ聖殿』国書刊行会〈イスラーム信仰叢書〉、2010年。ISBN 978-4-336-05207-0。