姥懐古墳

| 姥懐古墳 | |

|---|---|

墳丘・石室開口部 | |

| 所在地 | 長野県岡谷市長地横川5448-1(字丸山) |

| 位置 | 北緯36度5分34.00秒 東経138度3分22.85秒 / 北緯36.0927778度 東経138.0563472度座標: 北緯36度5分34.00秒 東経138度3分22.85秒 / 北緯36.0927778度 東経138.0563472度 |

| 埋葬施設 | 両袖式横穴式石室 |

| 出土品 | 鉄鏃・須恵器・土師器 |

| 築造時期 | 7世紀末 |

| 史跡 | 岡谷市指定史跡「姥ヶ懐古墳」 |

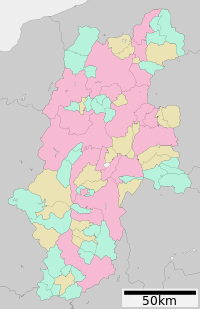

| 地図 | |

姥懐古墳(うばがふところこふん、姥ヶ懐古墳)は、長野県岡谷市長地(おさち)にある古墳。岡谷市指定史跡に指定されている(指定名称は「姥ヶ懐古墳」)。

概要[編集]

長野県中部、横河川東岸の山麓に築造された古墳である。山麓一帯には本古墳のほかにも多くの古墳が分布する。

埋葬施設は両袖式の横穴式石室で、南南東方向に開口する。石室内からは、副葬品として鉄鏃・須恵器・土師器が検出されている[1]。築造時期は古墳時代終末期の7世紀末頃と推定される[1]。

古墳域は1980年(昭和55年)に岡谷市指定史跡に指定されている。

埋葬施設[編集]

石室パース図

石室展開図

埋葬施設としては両袖式横穴式石室が構築されており、南南東方向に開口する。石室の規模は、長さ7.1メートル・幅1.7メートル・高さ1.9メートルを測る[1]。玄室の奥壁には1枚石を使用する。側壁は持ち送り、天井はドーム状に作り出す[1]。

-

石室俯瞰図

-

玄室(奥壁方向)

-

玄室(開口部方向)

-

羨道(開口部方向)

-

羨道(玄室方向)

-

開口部

文化財[編集]

岡谷市指定文化財[編集]

- 史跡

- 姥ヶ懐古墳 - 1980年(昭和55年)5月9日指定[1]。

脚注[編集]

参考文献[編集]

(記事執筆に使用した文献)

- 史跡説明板(岡谷市教育委員会、1980年設置)

- 「姥懐古墳」『岡谷市史 上巻』岡谷市、1973年。

関連文献[編集]

(記事執筆に使用していない関連文献)

- 市立岡谷美術考古館 編『唐櫃石古墳・姥ケ懐古墳 -長野県岡谷市唐櫃石古墳(赤彩横穴式石室墳)及び姥ケ懐古墳発掘調査報告-(郷土の文化財9)』岡谷市教育委員会、1976年。

外部リンク[編集]

- 姥ヶ懐古墳 - 公益財団法人八十二文化財団