ピアノ四重奏曲 (ショーソン)

『ピアノ四重奏曲イ長調』(ピアノよんじゅうそうきょくイちょうちょう、フランス語: Quatuor pour piano et cordes de Chausson、op.30)はエルネスト・ショーソンが作曲したピアノと弦楽三重奏のための『ピアノ四重奏曲イ長調』で、1897年に作曲され1897年10月6日にベルギーのブリュッセルにて、曲を献呈されたピアニストのオギュスト・ピレのピアノ演奏によって初演された。フランス初演は1898年4月2日にフランス国民音楽協会にて初演された。

概要[編集]

『ヴァイオリン、ピアノと弦楽四重奏のための協奏曲ニ長調』op.21(『コンセール』)がロマン派的な性格を持っているのとは対照的に、『ピアノ四重奏曲イ長調』は明快で直截的な書法による古典派的な性格、つまり1年前にピアノのための『いくつかの舞曲』で始まったアプローチから続く、堅固な全体的な音楽形式を備えている。本作はセザール・フランクから受継いだ循環形式をとっているが、これは既に『ピアノ三重奏曲ト短調』と『コンセール』で既に見られるものである。アントワーヌ・ゴレアによれば、「興味深いことに、ショーソンはフランクの弟子の中で最もフランキストでありながら、また最もフランクの規範から開放されてもいた」[1]。

ポール・デュカスによれば「ショーソンは自らの個性により、彼の作品ごとの段階において表出している個性の開拓を徐々に進めて行けば、彼の揺るぎない独創性は保証されていたであろう。その独創性は彼の穏やかな人生から来る平穏と彼を彼が望んでいた幸福で壮大なスペクタクルの世界から引き離した痛ましさとの間のバランスのとれた調和によるものであった」[2]。さらにデュカスは「ショーソンにおいては、初期の作品では対立していた平穏と痛ましさと言う二つの主要な個性が、最近の作品では相互に浸透し合い、ある意味では、彼の美しい『ピアノ四重奏曲』のように、次々と変容していく傾向にある。私の意見では、本作は彼の最も偉大で最も完成された作品のひとつである」と付け加えている[2]。

ジャン・ガロワは「ピアノがショーソンの室内楽作品に確かなハーモニーを表現することで、ピアノが極めて個人的な語法によって活気づけられ、ほとんどオーケストラに近い力強さが加わる」と考察している[3]。

作曲の経緯[編集]

1897年7月、ショーソンは5月30日以来妻と子供たちがいるヴェイリエに戻った。『アルテュス王』を上演することを目的として、1 カ月間、エクス・ラ・シャペル(Aix-la-Chapelle、現アーヘン)、カッセル、ライプチッヒ、プラハを旅行した。プラハでは肯定的な反応しか得られなかったにもかかわらず、アンリ・ルロルはこのオペラを上演しないように忠告した[4]。ショーソンはいくぶん幻滅したが、彼はすぐに 2 つの新しい作品、作品 39 が付けられるチェロとピアノのための小品、ピアノと弦楽のための四重奏曲の作曲を始めた。モーツァルトの 2 つの輝かしい作品以来、この室内楽編成は19世紀初頭にはあまり研究されていなかったが、特にフォーレ、サン=サーンス、ルクー、ヴァンサン・ダンディなどによって再び作曲され始めた。ショーソンの作品は、堅固な構成に支えられたダイナミズムとエネルギーによって際立っている[5]。

献呈[編集]

ピアノ四重奏曲はオギュスト・ピレに捧げられている。1897年10月6日にベルギーのブリュッセルでこの作品の楽譜を読み、ショーソンがアンリ・ルロルへの手紙で満足の意を表明した[6]、1898 年 4 月にオギュスト・ピレはアルマン・パランとフランス国民音楽協会でのコンサートで本作を正式に初演した。アルマン・パランがヴァイオリン、フレデリック・デネエがヴィオラ、シャルル・バレッティがチェロを担当した。同時にリエージュではジュリエット・フォルヴィルのピアノとシャルリエ・カルテットのメンバーがこの曲を演奏した[7]。

作曲[編集]

作曲は 1897 年 7 月にヴェイリエで開始され、同時にチェロとピアノのための小品(作品39)が完成した。7月24日にマチュー・クリックボームに宛てた手紙によると、ショーソンはまず第3楽章を書き始め、次に第2楽章を8月に完成させた。第1楽章は1897年9月に書かれ、終楽章は1897年10月に書かれた。

曲の構成[編集]

- Animé 2⁄2拍子、6⁄4拍子

- Très calme 3⁄4拍子

- Simple et sans hâte 3⁄4拍子

- Finale : Animé 6⁄4拍子、3⁄4拍子

- 演奏時間 : 約38分。

分析[編集]

ヴァンサン・ダンディによれば「イ長調で書かれた循環的な要素を中心に強力に構成されたこの作品は、ショーソンの作品の最高点を示しており、疑念が自信に取って代わられたように見える」[8]。

第1楽章:生き生きと(Animé)[編集]

この楽章は、顕著で精力的な第一主題で始まり、長調ではセザール・フランクの『前奏曲、コラールとフーガ』のコラールや『パルジファル』のモンスラヴァの鐘の音の連続を使用している[9]。ラルフ・スコット・グローバーによれば、その関係は、この種の継承の頻度を考慮すると、これらの作品の特定の影響は見られない[10]。

第2主題はヴィオラによる間奏として奏される。

第2主題そのものの提示の前にフィナーレで再び現れる循環主題であるハ長調のこの主題は、穏やかなリズムを与える。1896 年に遡る、オーボエと独奏ヴィオラ、ピアノと弦楽四重奏のための第 2 番目の『コンセール』の未完のプロジェクトで見つかった主題に近いものは[9]、『終わりなき歌』のスケッチに掲載されている[8]。

頻繁な転調を伴って音楽が展開されたあと、3つの主要な主題が再提示される[11]。

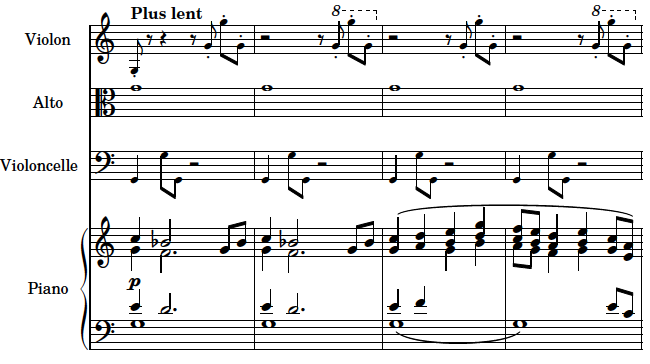

第2楽章:とても静かに(Très calme)[編集]

第2楽章は、歌曲形式で美しく悲しいメロディーを提示する(ただし、長調と変ニ長調で)[12]、最初はヴィオラで、次にカルテットが奏する。曲の後半は、新しいフレーズがいくつかの転調を経て、情熱的でドラマチックな展開を経て、「嬰ハ短調」(「変ニ長調」の異名同音)で終わる。

第3楽章:単純に、そして、急がず(Simple et sans hâte)[編集]

ニ短調の第3楽章は、伝統的な歌を想起させる4小節のフレーズに基づいて構築されている[12]。最初のアイデアとは対照的ではない2番目のアイデアに基づく、調性的な展開が最初の主題の復活に先立ち、次は長調となっている[13]。 ブリジット フランソワ=サペイは、過去のフランス音楽の遺産の回想は、1870年以降に復活した新しい潮流であることを強調している。ショーソンの本作の第3楽章にフランソワ・クープランの『恋する夜泣き鶯』(Rossignol en amour)のエコーが聞こえるのは大変興味深いことである[14]。

第4楽章:フィナーレ :生き生きと(Finale : Animé)[編集]

6⁄8拍子では、2つまたは6つずつ交互にグループ化された16分音符の永続的な動きで始まり、フォルラーヌに似た特徴的なリズムを与える。『いくつかの舞曲』は1年前に作曲されたピアノ曲で、この連続する動きは、弦が力強く唱える和音によって支えられ、その後役割が逆転し、ピアノの力強い和音が加わる。

その後、ヴァンサン・ダンディが示した第2のアイデアが現れ、第1楽章の第2主題をわずかに修正して戻すというものである[12]。第1主題の展開が現れた後、第2楽章の旋律が厳粛に戻り[12]、そして、第1楽章と第2楽章の主題を高らかに呼び起こし、ソナタ形式と循環形式を巧妙に組み合わせた複雑な構造を形成しつつ、輝かしいフィナーレを迎える[15]。

その後[編集]

この作品はショーソンと同時代の人々から高く評価された。1899年3月5日の日付の手紙の中でアルベリック・マニャールは次のように書いている「この作品はアイデアが豊富で『コンセール』よりも室内楽的要素は少ないように思えるが、表現の簡潔さに関しては旋律の楽節の拡張と規模の正確さといった点で、確かに大きな進歩を遂げている」[16]。ギュスターヴ・サマズイユは「そこで出会った強烈な抒情性と繊細な静けさの混合を通じて、最も完成された作品であり、音楽家の個性の最も重要な作品であり続けるだろう」と述べている[17]。

ブリジット・フランソワ=サペイは「この作品はフランス室内楽の進化の中でその正当な地位を与えられる前に、ほとんど忘れ去られることになるだろう」と強調する。エルネスト・ショーソンは、壮大な「ピアノ四重奏曲」を含む、比類のないメロディックな音楽が表現された4つのハイレベルなスコアを残している[18]。

アントワーヌ・ゴレアは「これらの作品では、インスピレーションは常に十分な状態で満たされており、基本的なロマン主義が非常にフランス風の色合いを帯びており、フォーレの主要な作品のように、広範に熱く官能的で、ハーモニックな語法とオーケストラの扱いはフランクやワーグナーの影響や、より頻繁に語られるドビュッシーの影響をはるかに超えている。ショーソンには非常に特別な緊張感があり、決して飽きることのないある種の持続性を持った激しさがある[19]。

脚注[編集]

出典[編集]

- ^ (Antoine Goléa 1977, p. 427)

- ^ a b (Paul Dukas 1948, p. 596)

- ^ (Gallois 1994, p. 538)

- ^ (Jean Gallois 1994, p. 466).

- ^ (Jean Gallois 1994, p. 469)

- ^ (Écrits inédits 1999, p. 459).

- ^ (Jean Gallois 1994, p. 493)

- ^ a b (Cobbett 1999, p. 285)

- ^ a b (Jean Gallois 1994, p. 470).

- ^ (Ralph Scott Grover 1980, p. 196)

- ^ (Jean Gallois 1994, p. 471)

- ^ a b c d (Cobbett 1999, p. 286)

- ^ (Jean Gallois 1994, p. 472)

- ^ (Brigitte François-Sappey 2013, p. 18)

- ^ (Ralph Scott Grover 1980, p. 200)

- ^ (Gallois 1994, p. 511)

- ^ (Gustave Samazeuilh 1924, p. 82)

- ^ (Brigitte François-Sappey 2013, p. 72)

- ^ (Antoine Goléa 1977, p. 428)

参考文献[編集]

- Paul Dukas, Les écrits de Paul Dukas sur la musique, Paris, Société d'Éditions Françaises et Internationales (SEFI), coll. « Musique et musiciens », , 696 p. avant-propos de fr:Gustave Samazeuilh

- « Ernest Chausson », , p. 592-597.

- Antoine Goléa, La musique, de la nuit des temps aux aurores nouvelles, Paris, Alphonse Leduc et Cie, , 954 p. (ISBN 2-85689-001-6).

- Vincent d'Indy, « Ernest Chausson », dans Walter Willson Cobbett, Dictionnaire encyclopédique de la musique de chambre, Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 803 p. (ISBN 978-2-221-07847-1), p. 283-288.

- Adélaïde de Place, « Ernest Chausson », dans François-René Tranchefort (dir.), Guide de la musique de chambre, Paris, Fayard, coll. « Les Indispensables de la musique », , 995 p. (ISBN 2-213-02403-0, OCLC 21318922, notice BnF no FRBNF35064530), p. 215-219,

- Gustave Samazeuilh, Musiciens de mon temps : Chroniques et souvenirs, Paris, Éditions Marcel Daubin, , 430 p. :

- « Ernest Chausson (1855-1899) », , p. 81-88.

- Brigitte François-Sappey, La musique en France depuis 1870, Paris, Fayard, coll. « Fay.Musique », , 250 p. (ISBN 978-2-213-67198-7, présentation en ligne)

- Jean Gallois, Ernest Chausson, Paris, Fayard, , 605 p. (ISBN 978-2-213-03199-6)

,

, - Jean Gallois および Isabelle Bretaudeau, Ernest Chausson — écrits inédits : journaux intimes, roman de jeunesse, correspondance, fr:Éditions du Rocher, , 505 p. (ISBN 978-2-268-03087-6),

- (en) Ralph Scott Grover, Ernest Chausson, the man and his music [« Ernest Chausson, l'homme et sa musique »], The Athlone Press, , 245 p. (ISBN 0-485-11217-5), p. 194-201.

- Gaston Carraud, Ernest Chausson et Gabriel Faure, , 137-139 p. (lire en ligne)

外部リンク[編集]

- ピアノ四重奏曲の楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト