チチ (ジャイアントパンダ)

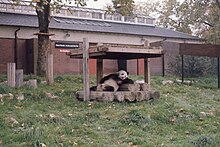

チチ(1967年9月撮影) | |

| 生物 | ジャイアントパンダ |

|---|---|

| 生誕 | 1954年9月 中華人民共和国四川省 |

| 死没 | 1972年7月22日 ロンドン動物園 |

| 著名な要素 | WWF(世界自然保護基金)のロゴマーク(パンダ)のモデルとなった[1][2][3]。 |

| 飼い主 | ロンドン動物園 |

| 体重 | 105kg[4] |

チチ(英: Chi Chi、繁体字中国語: 姬姬、1954年9月[注釈 1] – 1972年7月22日)は、イギリス・ロンドン動物園で飼育されていたメスのジャイアントパンダである。1958年に来園したチチは動物園きっての人気者として親しまれ、観覧者は2500万人に上った[5]。モスクワ動物園で飼育されていたオスのパンダ、アンアンとのペアリングを複数回にわたって試みたが、これは失敗した[6]。1971年に昭和天皇がイギリスを歴訪した際このパンダを見学したことが報道されるなど、イギリス以外でも知名度の高い個体であった[6]。WWF(世界自然保護基金)のロゴマーク(パンダ)のモデルになったことでも知られている[1]。なお、チーチーという表記もみられる[5]。

生涯[編集]

捕獲からロンドン動物園まで[編集]

四川省の生まれ[4]。1955年5月に宝興県で捕獲され、同年6月、北京動物園に移動した[7]。

1958年5月、オーストリアの動物商ハイニ・デンメル(デンマーとも)[4]がキリン3頭、サイ2頭、カバ、シマウマなどと引き換えに北京動物園からチチを入手した[4][8][9]。デンメルはチチをモスクワ、東ベルリン経由で西ベルリンまで運び、アメリカ合衆国の動物園に売却の話を持ち掛けた[8][9]。その結果2万5000ドルでの売却が決まった[8]。しかし、アメリカ合衆国財務省による中国産製品の禁輸措置により、チチは行き場を失った[4][8][9]。

デンメルは窮余の策として、チチをコペンハーゲンとロンドンへの巡業に送り出した[8][9]。チチは愛嬌のあるパンダで、ロンドンの人々に歓迎された[8][9]。その人気に注目したロンドン動物園はグラナダテレビからの多大な援助を受け、チチを1万ポンドで買い取った[4][8][9]。

ロンドン動物園にはチチ以前にもパンダ飼育の経験があった[4][8][10][11]。最初は1938年のことで、動物収集家のタンジェール・スミスというアメリカ人が5頭のパンダをロンドンに連れ帰った[10][11]。そのうち3頭(オス2頭、メス1頭)がロンドン動物園入りし、オス2頭は1939年と1940年に相次いで死んだ[4][10]。メスのミン(明)は1944年まで生存し、ロンドン市民の人気を集めていた[4][10]。次は1946年のリェンホー(連合)という名のオスであった[4]。この個体は気性が荒い上に人間に懐かず、ミンほどの人気は得られなかった[10]。リェンホーは1949年に病気となり、翌1950年2月に死亡した[4][10]。

1950年代に中華人民共和国以外で飼われていたパンダは、リェンホーを除くとモスクワ動物園のオス2頭(ピンピンとアンアン)、そしてロンドン動物園のチチのみであった[12]。

アンアンとのペアリング[編集]

チチは体重105キログラムにまで成長し、やがて発情のきざしを見せ始めた[注釈 2][4][13][14]。最初は1960年秋で、このときはいったん収まった[13]。翌1961年、春と秋の2回にわたって発情が起きた[13]。ロンドン動物園は発情によってチチの体力が消耗することを危惧し、1962年1月に北京動物園にオスパンダの提供を打診した[13][14]。北京動物園側は、野性パンダ保護のため捕獲は禁じられているという理由でこの打診を拒絶した[13][14]。

チチはその後も発情を繰り返していた[15]。当時中華人民共和国以外で飼育されているオスパンダは、モスクワ動物園のアンアンのみであった(ピンピンは1961年に死亡していた[14])[15][14]。

モスクワ動物園側でも中華人民共和国とソビエト連邦の関係が悪化する一方だったため、アンアンの交配相手はチチしかいなかった[15]。東西冷戦のただ中で、ことパンダについては2国の利害が一致した[15][16]。まずチチがモスクワ入りすることになった[4][15][16]。1966年3月、チチはBEAの特別機でモスクワへ輸送された[4][15]。

チチとアンアンは金網越しの対面を経て同じ檻に入れられた[15]。このときアンアンが好意を示したのに対して内気なチチが拒絶したとも、喧嘩になってすぐに引き離されたともいわれ、ペアリングは不成功だった[4][15][16]。10月にもペアリングが試みられたが、チチがアンアンに興味を示さず接近を拒んだためペアリングは断念された[4][15][16]。同月中にチチはロンドン動物園に戻ることになった[4][15][14]。

翌1967年には、アンアンのロンドン入りが計画された[4][17]。ただしこの計画はアンアンが重度の胃病にり患したため、1968年8月まで延期となった[4][14]。ロンドン入り直前の8月20日から21日にかけて、「プラハの春」弾圧のためのチェコスロヴァキア侵攻によって東西両陣営は極度の緊張状態となった[14]。それでもアンアンは予定どおりにロンドン入りを果たした[14]。

ロンドン入りしたアンアンは動物園の人々や観客などの人気者となり、休憩時には飼育係が入れてくれたロシアのお茶を喜んで飲んでいた[4]。そしてロシアで常食していたカバノキの小枝と同じくらいにチチのタケも好んで食べた[4]。結局このときも2頭のペアリングは成功せず、1969年5月にアンアンはモスクワへ戻っていった[4][15][16][17]。C・G・C・ラウリンス(当時のロンドン動物園園長)はペアリング計画こそ不首尾に終わったものの、ジャイアントパンダの習性については多くの資料を得ることができたことを評価している[4]。

晩年と死[編集]

チチとアンアンは再会することなくそれぞれの国で余生を過ごした[15]。1971年10月7日、昭和天皇と香淳皇后はイギリス歴訪の際にロンドン動物園を訪れた[6][18]。当時侍従長を務めていた入江相政の記録によると、動物園での滞在時間は予定より20分伸びていた[18]。この原因は昭和天皇がチチに興味を抱いていたためで、朝日新聞(同年10月8日付)は資料を集めて下調べを行っていたことを報じている[18]。

同日付の読売新聞によれば、ロンドン動物園側は昭和天皇への配慮として「絶食させたり、オリの中に水をまいて、チチが外に出るようにしむけた」という[18]。この配慮によって昭和天皇はチチをじっくり観察することが叶い、大変満足した様子であった[18]。

昭和天皇とチチの対面は、日本国内だけではなく国外でも報道された[18]。シカゴ・トリビューン紙は10月11日付の紙面で「Hirohito Smiles(天皇の笑顔)」という記事を掲載した[18]。この記事では常に謹厳な表情で生真面目に公務を遂行していた昭和天皇が、チチの前ではこの歴訪中でいちばんの笑顔を見せていたことを紹介し「もしかすると天皇は私たちとそう変わらないのかもしれない。私たちはみな、パンダのこっけいさには笑ってしまう」と記述している[18]。この歴訪によって日本でもパンダへの関心が高まっていき、のちのカンカン・ランラン人気につながるブームの下地が形成されていった[18]。

チチが元気だったのは昭和天皇歴訪の時期までであった[6]。1972年7月22日、チチは老衰のため死亡した[注釈 3][6][4]。ロンドン動物園は1972年の年報でその死を次のように悼んでいる[5]。

チチは剥製となり、ロンドン自然史博物館に収蔵された[19][20]。チチはガラスケース内で座ってタケを食べている状態で展示されている[20]。2019年、ロンドン自然史博物館は剥製の修復を実施した[20]。

1961年、自然環境や動物保護を目的とする国際組織として「世界自然保護基金(WWF)」が設立された[2][3]。WWF創設メンバーの1人であるイギリスの画家ピーター・スコットは、組織のシンボルとして言葉の壁など関係ないような強力でわかりやすいものが必要だと考えた[2][3]。ジェラルド・ワタ―ソンが描いたチチのイラストをもとに、スコットがロゴマークをデザインした[2][3]。このロゴマークは数度のマイナーチェンジを経て、継続して使われている[2][3]。

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ C・G・C・ラウリンスは『なきごえ』(大阪市天王寺動物園協会、1972年8月号)に寄稿した文で、1957年7月4日に生け捕りした際にはまだ生後2-3か月程度だったと記述している[4]。

- ^ C・G・C・ラウリンスは『なきごえ』に寄稿した文で、チチの性別が確認されたのは1964年に眼の治療のため麻酔を施した際のことだった旨を記述している[4]。

- ^ アンアンもチチと同じ年の10月18日に死亡している[3]。

出典[編集]

- ^ a b “图说世界上最著名熊猫“姬姬””. 新华网 (2010年9月8日). 2016年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年1月13日閲覧。

- ^ a b c d e 『中国パンダ外交史』、pp.123-124.

- ^ a b c d e f 『パンダとわたし』、p.79.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 『なきごえ』1972年8月号、pp.2-6.

- ^ a b c 『ロンドン動物園150年』、p.117.

- ^ a b c d e “パンダ人気は世紀を超えて”. 読売新聞オンライン. 2024年5月6日閲覧。

- ^ “Chi Chi”. pandanews.org. 2024年5月6日閲覧。(英語)

- ^ a b c d e f g h 『中国パンダ外交史』、pp.78-79.

- ^ a b c d e f 『パンダとわたし』、pp.76-77.

- ^ a b c d e f 『中国パンダ外交史』、pp.60-64.

- ^ a b 『中国パンダ外交史』、p.15.

- ^ 『中国パンダ外交史』、p.80.

- ^ a b c d e 『中国パンダ外交史』、pp.80-81.

- ^ a b c d e f g h i 『パンダとわたし』、pp.77-79.

- ^ a b c d e f g h i j k l 『中国パンダ外交史』、pp.81-83.

- ^ a b c d e 『パンダとわたし』、pp.17-18.

- ^ a b 『黒柳徹子の動物劇場 1』、pp.56-57.

- ^ a b c d e f g h i 『中国パンダ外交史』、pp.105-108.

- ^ Henry Nicholls (2011). The Way of the Panda: The Curious History of China's Political Animal. Open Road Media. ISBN 978-1-4532-1773-3

- ^ a b c “A new look for Chi-Chi the panda”. ロンドン自然史博物館. 2024年5月19日閲覧。(英語)

参考文献[編集]

- 家永真幸 『中国パンダ外交史』講談社<講談社選書メチエ〉2022年。ISBN 978-4-06-529727-8

- グウィン・ヴェヴァーズ 『ロンドン動物園150年』 羽田節子訳、築地書館、1979年。

- 大阪市天王寺動物園協会 『なきごえ』1972年8月号(第8巻第8号)

- 黒柳徹子『黒柳徹子の動物劇場 1』 話の特集、1983年。

- 黒柳徹子と仲間たち 『パンダとわたし』 朝日新聞出版、2022年。ISBN 978-4-02-251812-5

関連項目[編集]

- List of giant pandas (英語)

外部リンク[編集]

- 1938年、イギリスに初めてパンダがやってきた当時から振り返るイギリスとパンダ歴史的写真 カラパイア 不思議と謎の大冒険(株式会社ミンキュア)

- [寄稿]「フーバオブーム」の陰に隠れたパンダ工場 ハンギョレ新聞

- パンダが動物園に来る理由 エキレビ!エキサイトニュース