アセトアミノフェン

| |

| |

| IUPAC命名法による物質名 | |

|---|---|

| |

| 臨床データ | |

| 販売名 |

医療用医薬品検索 一般用医薬品検索 |

| ライセンス | US FDA:リンク |

| 胎児危険度分類 | |

| 法的規制 | |

| 投与経路 | 経口、座剤、点滴静注 |

| 薬物動態データ | |

| 生物学的利用能 | ほぼ100% |

| 代謝 | 90-95% (肝臓) |

| 半減期 | 1–4 時間 |

| 排泄 | 腎臓 |

| 識別 | |

| CAS番号 | 103-90-2 |

| ATCコード | N02BE01 (WHO) |

| PubChem | CID: 1983 |

| DrugBank | APRD00252 |

| ChemSpider | 1906 |

| KEGG | D00217 |

| 日化辞番号 | J4.025H |

| 別名 | 4-ヒドロキシアセトアニリド、 p-ヒドロキシアセトアニリド、p-アセトアミノフェノール(para-Acetaminophenol、Paracetamolの語源)とも呼ばれる。 |

| 化学的データ | |

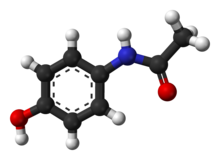

| 化学式 | C8H9NO2 |

| 示性式 | C6H4(OH)NHCOCH3 |

| 分子量 | 151.169 |

| |

| 物理的データ | |

| 密度 | 1.263 g/cm3 |

| 融点 | 169 °C (336 °F) |

| 水への溶解量 | 14 mg/mL @ 25 °C [1] mg/mL (20 °C) |

アセトアミノフェン(英: Acetaminophen、USAN、JAN)またはパラセタモール(英: Paracetamol、INN)は、解熱・鎮痛薬の一つである。

主に発熱、悪寒、頭痛などの症状改善に用いられ、一般用医薬品の感冒薬にも広く含有されるが、過剰服用に陥る事例も少なくない。

1877年に発見され[2]、米国と欧州で最も利用される鎮痛薬・総合感冒薬である[3] 。WHO必須医薬品モデル・リストに収録されている[4]。

特徴[編集]

アセトアミノフェンはアスピリンやイブプロフェンなどの非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) と異なり、抗炎症作用はほぼ有していない。正常な服用量では、血液凝固、腎臓あるいは胎児の動脈管収縮などの影響が少ない。オピオイド系鎮痛剤と異なり、興奮、眠気などの副作用と薬物依存、耐性、離脱症状は観察されない。

用途[編集]

医療用[編集]

鎮痛剤として多く頓服処方されている。関節炎、痛風、腎結石、尿路結石、片頭痛、疼痛、歯痛、外傷、生理痛、腰痛、筋肉痛、神経痛、小規模から中規模な手術後などの鎮痛目的で使用される。解熱鎮痛薬の中では副作用が最も少ない部類に入る(副作用がないわけではない)ため、多くの疾患で第一選択薬として使用されている。

デング熱では解熱鎮痛剤として、アセトアミノフェンが推奨されている(サリチル酸系統のものは、出血傾向やアシドーシスを助長することから禁忌)。

日本では承認審査体制の整備前より使用されており、先発品は存在しない。第2類医薬品として、「タイレノール」や「ノーシン」[注釈 1]が販売される。処方箋医薬品としてはアセトアミノフェン単剤として「カロナール」をあゆみ製薬が製造販売している[注釈 2]。また、イソプロピルアンチピリン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン合剤の「SG配合顆粒 1g」を塩野義製薬[注釈 3]が、トラマドール合剤の「トラムセット配合錠」を持田製薬が販売[5]している。

水溶性が極めて低いため、消化器疾患で内服不可能な患者には投与が難しかったが、2013年11月、テルモが静脈注射製剤として「アセリオ」(ガラスバイアル製剤)を発売、2017年2月には「アセリオバッグ」(プラスチック製のソフトバッグ製剤)を発売した[6]。しかし前述の通り水溶性が極めて低いため、析出を防ぐためには単独投与にしなければならないこと、重篤な肝障害が発現するおそれがあるため15分かけて静注すること、1回の投与量は剤型に関わらず体重当たりで決まること(全ての患者に1000 mg/100 mL全量投与しない)[7]、などの注意が必要である。

その他の用途[編集]

グアム島で生態系へ悪影響を及ぼしている、外来種のミナミオオガシラを駆除するのに用いられる。

禁忌[編集]

重篤な肝機能障害ないしは本剤に対して過敏症既往のある場合[8]。2023年10月に、添付文書が改訂され、重篤な血液異常、重篤な腎機能障害、重篤な心機能不全、アスピリン喘息既往は禁忌指定解除となった[8]。アセトアミノフェンはアスピリン喘息の発症に関与していると考えられているプロスタグランジン合成酵素阻害作用をほぼ持たない[9]。このため、臨床現場ではアスピリン喘息罹患者に対しても一般的に使用されてきた。しかし、2023年9月までは添付文書にはアスピリン喘息患者には禁忌と記載されていた[8]。米FDAによるアセトアミノフェン禁忌・注意事項には、アスピリン喘息に対しての注意自体がない[10]。

副作用[編集]

高血圧[編集]

アセトアミノフェンは高血圧を悪化させる可能性があるとされる[11]。

肝障害[編集]

- パラセタモール中毒も参照

アセトアミノフェンはシクロオキシゲナーゼ (COX) 活性阻害が弱くNSAIDsに見られるような胃障害の副作用が発生する頻度は低いが、肝障害の発症頻度が高まる恐れから、アセトアミノフェンを325mg以上含有する医薬品の処方中止を、2014年にアメリカ食品医薬品局が勧告した。米国ではアルコールに次いで2番目に多い肝硬変の原因物質である[12]。特に小児がアセトアミノフェン製剤の糖衣錠やシロップ薬を誤って過量内服する例が目立つ。大量服用だけでなく少量の服用でも急性肝炎を発症する事がある[13]。

また重篤な肝障害を有する患者には禁忌で、アセトアミノフェン4.8gを酒と一緒に服用し、急性肝不全で死亡した事例が1989年に報告される[14]など、アルコール多量常飲者への投与は注意を要する。

犬や猫(特に猫)はグルクロン酸抱合能が低く、アセトアミノフェンを少量摂取しても中毒するため、アセトアミノフェン含有の解熱鎮痛剤を、犬や猫に投与してはならない。

ただし、一般的な風邪やインフルエンザのような短期使用の場合、投与量、投与期間は限られているため、副作用としての肝機能障害が問題になることはほとんどない。

過量服用時の治療には、独特のノモグラム[15]を参照してアセチルシステインの投与量を決定する。服用量に対応して肝細胞内のグルクロン酸の枯渇はある程度予測でき、それを補充することで肝障害をある程度予防することができるからである。

その他の副作用[編集]

- ショック[16]

- 中毒性表皮壊死融解症、スティーブンス・ジョンソン症候群[16]

- 顆粒球減少、血小板減少[16]

- 悪心、嘔吐[16]

- 喘息発作[16]

- 間質性肺炎、間質性腎炎、膵炎[16]

- 薬剤性過敏症症候群(発疹)[17]

作用機序[編集]

アスピリンと同様にCOX活性を阻害することでプロスタグランジンの産生を抑制するが、その効果は弱い。解熱・鎮痛作用はCOX阻害以外の作用によると考えられているが、詳細は不明である。

2002年に脳内で痛みの知覚に関与するシクロオキシゲナーゼ3 (COX3) が発見され、アセトアミノフェンがこのCOX3を特異的に阻害することで鎮痛効果を発現すると考えられた時期もあったが、アセトアミノフェンの鎮痛効果発現メカニズムとCOX3阻害効果を結びつけることは非常に困難であることが明らかになってきた[要出典]。

2005年にZygmuntらにより、アセトアミノフェンの代謝物であるp-アミノフェノールが肝臓主体で産生された後に、大部分が脳内に、また、ごく一部は脊髄に移行しアラキドン酸と結合することで、N-アシルフェノールアミンを合成することを見いだした[18]。このN-アシルフェノールアミンが鎮痛作用を示す源となる可能性を報告している[18]。

2011年の日本薬局方解説書には、アセトアミノフェンはシクロオキシゲナーゼ系の阻害効果はほとんど持たず、視床下部の体温調節中枢に作用して表在毛細血管を拡張させることにより解熱作用を発揮するとされている[19][20]。鎮痛作用は、視床および大脳に作用し、痛覚閾値を上昇させる経路によると推定するとされる[19][20]。

代謝経路と解毒[編集]

経口投与では内服後30-60分で血中濃度が最高となる。5%はそのまま尿中に排泄されるが、残りの大部分は肝臓でグルクロン酸抱合あるいは硫酸抱合され、無毒化されたのちに尿中に排泄される。一部は肝臓のシトクロムP450によってNAPQI(N-acetyl-p-benzoquinone imine または N-acetylimidoquinoneとも呼ばれる)に転換される。NAPQIは毒性が高いが直ちにグルタチオン抱合を受けて無毒のメルカプツール酸とされ尿中に排泄される[20]。しかし、アセトアミノフェンが大量に摂取され、肝細胞内のグルタチオンが払底してしまうとNAPQIが肝細胞内の蛋白質や核酸と結合、特にミトコンドリア蛋白と共有結合、呼吸鎖抑制や酸化ストレスを惹起することで肝細胞が障害される[20]。そのため、アセトアミノフェンを多量に摂取すると肝臓毒性が現れる[20]。例えば、常習の飲酒のためにシトクロムP450の活性が上昇している場合には、アセトアミノフェンの摂取量が少なくても中毒になりやすくなる[20]。

アセトアミノフェン中毒に対してはグルタチオンの前駆物質であるアセチルシステインを使用する[20]。グルタチオンを直接投与しても肝細胞には取り込まれないためである[20]。アセチルシステインはアセトアミノフェン服用後8時間以内に投与する必要があるが[20]、24時間以内の投与でも肝障害は抑制できないものの肝性昏睡を回復させ生命予後を改善する効果がある[20]。

合成法[編集]

アセトアミノフェンは以下の手順で合成される。

フェノールに希硫酸酸性条件下で硝酸ナトリウムを作用させてニトロ化し、2-ニトロフェノールと4-ニトロフェノールの混合物を得る。この混合物を分離して4-ニトロフェノールを精製する。精製した4-ニトロフェノールを水素化ホウ素ナトリウムで還元し、4-アミノフェノールを得る。この4-アミノフェノールに無水酢酸を作用させてアセチル化し、アセトアミノフェンを得る[21]。

本反応でフェノールは反応を強力に促進させるため、穏やかな条件が必要となる。工業的なアセトアミノフェンの合成は、ニトロベンゼンから行われることが多い[22]。

歴史[編集]

アニリン誘導体の一種であるアセトアニリドに解熱鎮痛作用があることが偶然発見されると、1886年にはCahn & Heppがアンチヘブリン(Antifebrin)の名前で商品化した[23]。しかし、アセトアニリドにはメトヘモグロビン血症を引き起こすという副作用があるため、より毒性の低いアニリン誘導体が模索された[24]。

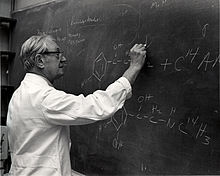

1877年、ジョンズ・ホプキンス大学のハーモン・ノースロップ・モースが、4-ニトロフェノールを錫と氷酢酸で還元することによりアセトアミノフェンを初めて合成した[25][26]。なお、それ以前の1852年にCahn & Heppやフランスのシャルル・ジェラールがアセトアミノフェンを合成していたという報告もある[27][28]。当初はアゾ色素の中間体として利用されていた。1893年にドイツ人医師ヨセフ・フォン・メーリングが初めて医薬品として使用した[24]。1893年、メーリングはアセトアミノフェンと、同じアニリン誘導体であるフェナセチンの臨床結果を報告する論文を発表し、フェナセチンとは違い、アセトアミノフェンにはメトヘモグロビン血症を引き起こす可能性がわずかにあると主張した[29]。これにより、フェナセチンが鎮痛剤として広く使われるようになり、その販売により、ドイツの製薬会社バイエルは世界有数の製薬会社となった[30]。

メーリングの主張は半世紀に渡り学会に受け入れられてきた。1940年代後半、アメリカの2つの研究チームがアセトアニリドとフェナセチンの代謝を分析した[30]。1947年、デイヴィッド・レスターとレオン・グリーンバーグは、アセトアニリドを摂取したヒトの血液中にアセトアミノフェンが含まれており、それがアセトアニリドの主要代謝物であるという強い証拠を発見した。その後の研究で、ラットにアセトアミノフェンを大量に投与してもメトヘモグロビン血症を引き起こさなかったことを報告した[31]。1948年、バーナード・ベリル・ブロディ、ジュリアス・アクセルロッド、フレデリック・フリンは、アセトアミノフェンがアセトアニリドの主要代謝物であることを確認し、アセトアミノフェンにもアセトアニリドと同様の鎮痛作用があることを証明した[32][33][34]。この研究グループは、メトヘモグロビン血症はアセトアニリドの別の代謝物であるフェニルヒドロキシルアミンによって引き起こされることを示唆した。ブロディとアクセルロッドの1949年の論文では、フェナセチンもアセトアミノフェンに代謝されることが明らかにされた[35]。これらの研究によりアセトアミノフェンが見直され[24]、解熱鎮痛剤として広く用いられるようになった[36]。

事件[編集]

1999年に埼玉県で、市販の風邪薬と酒を大量に摂取させて殺される事件が発生した。埼玉県警察は容疑者を絞り込んでいたものの、被害者の体内から毒物の物的証拠を確認できなかったため逮捕に至らなかったが、風邪薬に含まれるアセトアミノフェンと酒を同時に大量摂取することで、死亡に至る危険性があるという調査結果を得て、容疑者の逮捕に踏み切った。

アメリカ合衆国では、アセトアミノフェンの大量摂取による中毒死が発生しており、日本でも前述の殺人事件の発生をきっかけに、日本薬剤師会から販売体制の徹底が薬局に通知された。

限定出荷[編集]

2022年には新型コロナウイルス感染症の第7波による影響で、国内での需要が急速に増加し、あゆみ製薬が販売する「カロナール」で通常出荷へ向けて限定出荷を余儀なくされている。

注釈[編集]

出典[編集]

- ^ DrugBank : Showing Acetaminophen (DB00316)

- ^ Mangus, Brent C.; Miller, Michael G. (2005). Pharmacology application in athletic training. Philadelphia, Pennsylvania: F.A. Davis. p. 39. ISBN 9780803620278

- ^ Aghababian, Richard V. (22 October 2010). Essentials of emergency medicine. Jones & Bartlett Publishers. p. 814. ISBN 978-1-4496-1846-9

- ^ “WHO Model List of Essential Medicines (19th List)”. World Health Organization (2015年4月). 2011年12月8日閲覧。

- ^ “ヤンセン、持田 疼痛治療薬トラムセット 共同販売から共同販促に変更 17年1月に”. ミクスOnline (2016年10月3日). 2023年12月18日閲覧。

- ^ “テルモ、解熱鎮痛剤「アセリオ静注液1000mgバッグ」を発売”. テルモ (2017年2月24日). 2020年4月24日閲覧。

- ^ “副作用モニター情報〈525〉 アセリオ静注液の投与量に注意 ~薬剤性肝障害~”. 全日本民医連 (2019年9月17日). 2020年4月24日閲覧。

- ^ a b c “アセトアミノフェン含有製剤 添付文書改訂のお知らせ”. ヴィアトリス製薬. 2023年11月10日閲覧。

- ^ “アスピリン喘息:NSAIDs解熱鎮痛薬不耐症・過敏症”. 独立行政法人国立病院機構相模原病院 臨床研究センター. 2022年12月12日閲覧。

- ^ “HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION”. FDA. 2022年12月12日閲覧。

- ^ Solan, Matthew (2022年6月1日). “Acetaminophen might worsen high blood pressure” (英語). Harvard Health. 2022年5月19日閲覧。

- ^ Pocket Medicine 7th ed. ISBN 1496349482

- ^ 安永満, 松田彰史, 村田誠, 荻野昌昭, 門祐二, 新開泰司, 名和田浩, 半田哲郎, 野田健一, 福本陽平, 沖田極, 竹本忠良「少量のアセトアミノフェン服用による急性肝障害の2例」『肝臓』第26巻第4号、1985年、493-499頁、doi:10.2957/kanzo.26.493。

- ^ 清水勝, 時田元, 越野陽介, 星山直基, 山田昌夫, 高橋善弥太, 西川佳秋「アルコール常用者にみられたアセトアミノフェンによる急性肝不全の1例」『肝臓』第30巻第6号、1989年、690-694頁、doi:10.2957/kanzo.30.690。

- ^ “アセトアミノフェン中毒”. MSDマニュアル プロフェッショナル版. 2020年3月6日閲覧。

- ^ a b c d e f アセトアミノフェン中毒 MSDマニュアル家庭版

- ^ 解熱鎮痛剤 アセトアミノフェン錠 2023年10月改訂(第3版) (PDF) 日本医薬情報センター

- ^ a b Högestätt ED, Jönsson BA, Ermund A, Andersson DA, Björk H, Alexander JP, Cravatt BF, Basbaum AI, Zygmunt PM (2005). “Conversion of acetaminophen to the bioactive N-acylphenolamine AM404 via fatty acid amide hydrolase-dependent arachidonic acid conjugation in the nervous system”. J. Biol. Chem. 280 (36): 31405–12. doi:10.1074/jbc.M501489200. PMID 15987694.

- ^ a b )第十六改正日本薬局方解説書(廣川書店):C-116~120(2011)

- ^ a b c d e f g h i j 大久保昭行「医学講座 かぜ薬とアセトアミノフェン中毒」『日本医師会雑誌』第125巻第2号、日本医師会、2001年1月、193頁、ISSN 00214493、NAID 40002820645。

- ^ Ellis, Frank (2002). Paracetamol: a curriculum resource. Cambridge: Royal Society of Chemistry. ISBN 0-85404-375-6

- ^ Anthony S. Travis (2007). “Manufacture and uses of the anilines: A vast array of processes and products”. In Zvi Rappoport. The chemistry of Anilines Part 1. Wiley. p. 764. ISBN 978-0-470-87171-3

- ^ Cahn A, Hepp P (1886). “Das Antifebrin, ein neues Fiebermittel [Antifebrin, a new antipyretic]” (ドイツ語). Centralblatt für klinische Medizin 7: 561–4. オリジナルの1 September 2020時点におけるアーカイブ。 2019年2月21日閲覧。.

- ^ a b c Bertolini A, Ferrari A, Ottani A, Guerzoni S, Tacchi R, Leone S (2006). “Paracetamol: New vistas of an old drug”. CNS Drug Reviews 12 (3–4): 250–75. doi:10.1111/j.1527-3458.2006.00250.x. PMC 6506194. PMID 17227290.

- ^ Morse HN (1878). “Ueber eine neue Darstellungsmethode der Acetylamidophenole [On a new method of preparing acetylamidophenol]” (ドイツ語). Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 11 (1): 232–233. doi:10.1002/cber.18780110151. オリジナルの6 November 2018時点におけるアーカイブ。.

- ^ Silverman M, Lydecker M, Lee PR (1992). Bad Medicine: The Prescription Drug Industry in the Third World. Stanford University Press. pp. 88–90. ISBN 978-0804716697

- ^ Eyers SJ (2012). The effect of regular paracetamol on bronchial responsiveness and asthma control in mild to moderate asthma (Ph.D. thesis). University of Otago. 2022年12月7日閲覧。

- ^ Roy J (2011). “Paracetamol - the best selling antipyretic analgesic in the world”. An introduction to pharmaceutical sciences: production, chemistry, techniques and technology. Oxford: Biohealthcare. p. 270. ISBN 978-1-908818-04-1. オリジナルの24 August 2021時点におけるアーカイブ。 2021年8月24日閲覧。

- ^ von Mering J (1893). “Beitrage zur Kenntniss der Antipyretica”. Ther Monatsch 7: 577–587.

- ^ a b Sneader W (2005). Drug Discovery: A History. Hoboken, NJ: Wiley. p. 439. ISBN 978-0471899808. オリジナルの18 August 2016時点におけるアーカイブ。

- ^ Lester D, Greenberg LA, Carroll RP (1947). “The metabolic fate of acetanilid and other aniline derivatives: II. Major metabolites of acetanilid appearing in the blood”. J. Pharmacol. Exp. Ther. 90 (1): 68–75. PMID 20241897. オリジナルの2 December 2008時点におけるアーカイブ。.

- ^ Brodie BB, Axelrod J (1948). “The estimation of acetanilide and its metabolic products, aniline, N-acetyl p-aminophenol and p-aminophenol (free and total conjugated) in biological fluids and tissues”. J. Pharmacol. Exp. Ther. 94 (1): 22–28. PMID 18885610.

- ^ Brodie BB, Axelrod J (1948). “The fate of acetanilide in man”. J. Pharmacol. Exp. Ther. 94 (1): 29–38. PMID 18885611. オリジナルの7 September 2008時点におけるアーカイブ。.

- ^ Flinn FB, Brodie BB (1948). “The effect on the pain threshold of N-acetyl p-aminophenol, a product derived in the body from acetanilide”. J. Pharmacol. Exp. Ther. 94 (1): 76–77. PMID 18885618.

- ^ Brodie BB, Axelrod J (1949). “The fate of acetophenetidin (phenacetin) in man and methods for the estimation of acetophenitidin and its metabolites in biological material”. J Pharmacol Exp Ther 94 (1): 58–67.

- ^ 郡司敦子, 郡司明彦, 田村幸彦, 平尾功治, 町田光, 秋田季子, 小林奈緒美, 藤井彰「古くて新しい鎮痛薬アセトアミノフェン」『歯科薬物療法』第28巻第3号、日本歯科薬物療法学会、2009年12月、109-116頁、doi:10.11263/jsotp.28.109、ISSN 02881012、NAID 10026132483。