「寝殿造」の版間の差分

Marisemodel (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |

編集の要約なし タグ: Refタグつき記述の除去 サイズの大幅な増減 |

||

| (2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[File:G010-HR07-06.jpg|thumb|350px|<strong>010:</strong>法隆寺の聖霊院。<br>京で寝殿造を建てていた木工寮等の大工<small>(だいこう)</small>の影響下にあった興福寺系大工によって建てられたものである。そのため、寝殿造の技法が残り、特に前面の姿は「対」を彷彿とさせる。<ref group="注" name="00-02" />]] |

|||

[[Image:Miniature Model of HigashiSanjoDono.jpg|thumb|375px|典型的な寝殿造である[[東三条殿]]復元模型([[京都文化博物館]]) |

|||

[[File:G020-rekihaku.jpg|thumb|350px|<strong>020:</strong>東三条殿復元模型<br>国立歴史民俗博物館。[[太田静六]]案に基づく。]] |

|||

---- |

|||

[[File:G030-hsjd.png|thumb|350px|<strong>030:</strong>東三条殿平面図<br>[[川本重雄]]『寝殿造の空間と儀式』<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.114-115</ref>より作成。現在ではこの川本案が最も信頼性が高いとされている。<br><br>なお、080までの平安・鎌倉時代の平面図はクリックすれば全て同じ縮尺で表示される。]] |

|||

<small>1. 寝殿(しんでん)、2. 北対(きたのたい)、3. 細殿(ほそどの)、4. 東対(ひがしのたい)、5. 東北対(ひがしきたのたい)、6. 侍所(さむらいどころ)、7. 渡殿(わたどの)、8. 中門廊(ちゅうもんろう)、9. 釣殿(つりどの)</small>]] |

|||

[[File:Sinden.JPG|thumb|375px|寝殿構 [[関根正直]]『宮殿調度図解』(1905年)]] |

|||

[[ファイル:Esashi-Fujiwara no sato 04.JPG|thumb|375px|「[[えさし藤原の郷]]」に建造されたNHK大河ドラマのオープンセット[[伽羅御所]]]] |

|||

'''寝殿造'''(しんでんづくり)は、[[平安時代]]の[[平安京|都]]の高位[[貴族]]住宅の様式。 |

|||

[[File:G040-uji.png|thumb|350px|<strong>040:</strong>[[藤原頼長]]の宇治小松殿平面図<br>寝殿造も確実な史料に基づく復元図では一様ではないという最初の例である。まず侍廊がつながっておらず、馬道(めどう)<ref group="注" name="00-03" />で切り離される。次ぎに孫庇が北ではなく南に追加されている。頼長は儀式は東三条殿を使っており、寝殿母屋は儀式空間ではなく本当に居間・寝室と思われる。そのために北孫庇とはならなかった。(太田静六復元図など<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.622,625</ref><ref>[[#兵範記|兵範記]]、久安5年(1149)10月19日条他、p.34</ref>より作成)]] |

|||

'''[[寝殿]]'''(正殿)と呼ばれる中心的な建物が南の庭に面して建てられ、庭には太鼓橋のかかった池(遣り水)があり、東西に'''[[対屋]]'''(たいのや)と呼ばれる付属的な建物を配り、それらを'''[[渡殿]]'''(わたどの)で[[つな]]ぎ、更に東西の対屋から渡殿を南に出してその先に'''[[釣殿]]'''(つりどの)を設けた。 |

|||

[[File:G050-rha.png|thumb|350px|<strong>050:</strong>[[平清盛]]の六波羅泉殿平面図<br>一様でない第二の例。母屋が並戸で南北に仕切られる<ref>[[#山槐記|山槐記]]、治承2年11月12日条・巻1,p.162</ref>。古文書に残る指図は中宮の出産の室礼指図、つまりその時点では中宮御所であるので殿上あるが、通常侍所である建物は馬道<ref group="注" name="00-03" />を挟んだ別棟である<ref>[[#山槐記|山槐記]]、治承2年10月25日条・巻1,p.153</ref>。東の泉殿は母屋・庇の構造なのかもしれないが、ここでは廊とした<ref group="注" name="00-04" />。(太田静六復元図<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.613</ref>参考)]] |

|||

[[File:G060-tikas.png|thumb|350px|<strong>060:</strong>[[藤原定家]]の京極殿・平面図<br>最小の寝殿造<ref>[[#小沢朝江2006|小沢朝江2006]]、pp.65-68</ref>とも呼ばれる。太田静六も復元図を公表しているが<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.691</ref>、[[藤田盟児]]がそれを再検討し造営当時の姿をこのような形に復元した<ref>[[#藤田盟児2006|藤田盟児2006]]、p.166</ref>。日本建築学会編の現在の『日本建築史図集』<ref>[[#日本建築史図集2011|日本建築史図集2011]]、p.27</ref>にはこの状態の後、中門廊代を追加した段階の藤田盟児案<ref>[[#藤田盟児1990|藤田盟児1990]]</ref>が掲載されている。 |

|||

代表的な[[東三条殿]]は、藤原良房邸とされ、ここに藤原兼家が邸宅を新築し、[[里内裏]]としても用いられた。左京の三条にあったことから、東三条殿との名がある。のちに兼家自身が「東三条殿」と称されるようになる。また、次女の詮子は「東三条院」の院号を授かった。 |

|||

寝殿と侍所の柱間寸法は10尺だが後付けの中門廊と持仏堂の柱間寸法は短い。]] |

|||

[[File:G070-kne.png|thumb|350px|<strong>070:</strong>正応元年<small>(1288)</small>の近衛殿<br> |

|||

六波羅泉殿同様に母屋が南北に区切られている。『勘仲記』の指図より作成<ref>『勘仲記』、正応元年(1288)10月27日条</ref>。]] |

|||

[[File:G080-mrmd.png|thumb|350px|<strong>080:</strong>[[足利義教]]の室町殿<br>殿舎の配置が近衛殿と非常によく似ていることで有名。寝殿の南半分は母屋・庇の平面を維持しているが、北半分は既に母屋・庇ではない。かつ殿上と公卿座に半間<ref group="注" name="00-05" />を使っており、柱間寸法は7尺から7.5尺である<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.165.図</ref>。図は7.5尺として縮小。<br>桁行七間、梁間六間というと大寝殿に見えるが、その実正応元年(1288)の近衛殿、あるいは藤原定家の京極殿の寝殿とほとんど変わらない。<br>なお柱間寸法が7尺から7.5尺程度なら南庇の梁間は他の2倍あったかもしれない。そうでなければ大饗の二行対座は出来ない(室町殿御亭大饗指図(永享4年7月25日)国立国会図書館<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、p.369</ref>、および[[川上貢]]復元図<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、p.554</ref>などより作成)]] |

|||

'''寝殿造'''<small>(しんでんづくり)</small>とは[[平安時代]]に始まり、[[鎌倉時代]]を経て、[[室町時代]]の[[応仁の乱]]で京都が灰燼と化すまで続く上層住宅の建築様式である。 |

|||

==概要== |

|||

『[[作庭記]]』などによれば、典型的な形態は[[平安京]]の[[従三位|三位以上]]の[[公卿|高位貴族]]の邸宅にみられたとされる。 |

|||

現在の住宅は建物と建具が一体化しているが、寝殿造では広い開放的な柱だけの空間を扉や蔀といった開放可能な固定的な建具で外周を覆い、内部は取り外し可能なパネル、屏風や衝立のような移動可能なパネル、そして几帳や壁代と云う名のカーテン類で仕切って実際の生活空間を作る。そうした取り外し、移動可能な道具類で室内を装うことを室礼<small>(しつらえ)</small>と呼ぶ。寝殿造とは建物と室礼が一体化したものである。 |

|||

敷地は[[平安京]]の条坊保町の制により方一町(約120m四方)を標準とし、敷地の周りに築地(ついじ)がめぐらされ、通常は南以外に門がある。中国([[唐]])の邸宅様式の影響も指摘されるが、南門のなかった点に関しては唐の形式と異なる点である。正門は東西どちらかで、そのありかたにより「礼門」「晴門」と呼ばれる。 |

|||

なお寝殿造の遺構は残ってはおらず、同時代の古文書と[[絵巻]]が研究の主な対象である。ただし一部の寺社には寝殿造を彷彿とさせる建物や建具、室礼が部分的に残っている。 |

|||

寝殿は、[[檜皮葺]](ひわだぶき)の屋根で木造の高床式家屋である。[[蔀戸]](しとみど)の上げ下ろしで屋内と屋外を隔てる。また、室内は<!---1室住居で間仕切はなく、 保留--->移動家具である[[几帳]]・[[屏風]]・[[衝立]]などを使って仕切る(奥に壁で仕切られた塗り籠めと呼ばれる部屋を持つ場合もある)。 |

|||

== 概要 == |

|||

寝殿の南には[[庭]]があり、そこは白砂が敷かれ、太鼓橋の架かった池がある。この南庭は[[年中行事]]の場となった。寝殿の東、西にある建物は対屋と呼ばれ、「渡殿」という[[廊下|廊]]によって寝殿と連結され、庭の三方を囲む。建物の外周には壁が少なく、蔀戸を跳ね上げればまったく開放されて屋内外は一体となり、庭全体を見渡すことができた。東西の対屋からは南へ廊が伸び、その長い廊の途中には「中門」が設けられており、正門から中門を通って庭へと通行できるようになっている。寝殿の北にも対屋があり、やはり「渡殿」という[[廊下|廊]]によって寝殿と連結された。寝殿と対屋の間には[[坪庭]]があって珍しい植物を特別に植えたりした。 |

|||

=== 寝殿の初出 === |

|||

平安時代の貴族らは屋敷の中心となる主屋を寝殿と呼んではいたが、「寝殿造」という呼び方はその時代には無かった。その名称は「書院造」と共に江戸時代末期、天保13年<small>(1842)</small>に会津藩士で国学者・儒学者であった[[沢田名垂]]の『[[家屋雑考]]』によるものである。今日「寝殿造」と云われる古代・中世の上層住宅は時代の流れにより常に変化し、その規模によっても一定ではない<ref group="注" name="01-01" />。何が寝殿造かという点でも『家屋雑考』、[[太田静六]]、[[堀口捨己]]など、論者により温度差がある。 |

|||

文献上「寝殿」が出てくる古い例は『[[日本後紀]]』宝亀元年(770)8月の「天皇崩干西宮寝殿」<ref>[[#前田松韻1927-1|前田松韻1927-1]]、p.4</ref>なのだが、それがどういう殿舎であったのかは判らない。 |

|||

なお、平安時代当時の建築遺構は今日に残っていない<!----とされる---->。そのため、後世に描かれた絵巻(『[[源氏物語絵巻]]』『[[年中行事絵巻]]』など)や「[[玉葉]]」など平安時代のことを記した記録、江戸時代に有職故実に基づいて再興された[[京都御所]]([[紫宸殿]]、[[清涼殿]])の造りなどから考察されているものである。現在広く知られている寝殿造の模型や復元図は、[[江戸時代]]末期[[1842年]]([[天保]]13年)刊行の国学者[[沢田名垂]]著『[[家屋雑考]]』にある寝殿造の絵を[[明治時代]]に教科書に使ったのがその始めだとする意見がある。 |

|||

それから約半世紀後、弘仁9年<small>(818)</small>4月に内裏の殿舎の名称が唐風に改められたという記載が「石清水文書」にある。そこには「有制改殿閣及諸門之号、寝殿名仁寿殿、次南殿名紫震<small>(宸)</small>殿云々」と書かれている<ref>[[#飯淵康一1987|飯淵康一1987]]、p.32</ref>。つまり仁寿殿はそれ以前には寝殿と呼ばれていたことが判る。そして紫宸殿は南殿と呼ばれていた<ref group="注" name="01-02" />。 |

|||

紫宸殿は饗宴を含む儀式の場であるに対し、仁寿殿は元々は天皇の住居である<ref group="注" name="01-03" />。清涼殿が使われるようになるのはその後である。なお、寝殿は「宸殿」と書かれることもある。 |

|||

「寝」なる漢字は当然中国発祥だが、周の時代から「正寝」「路寝」など、秦や漢の時代の「殿」と同じ様な意味で用いられている。それらは宮殿の記述だが、「寝」自体は「家」「室」の意味である。唐の時代にも「正寝」「中寝」「路寝」などはあるが「寝殿」とは書かれない。[[前田松韻]]は「吾国貴族の邸宅に用いられたる新語の様である」とする<ref>[[#前田松韻1927-1|前田松韻1927-1]]、p.2</ref>。そして「寝殿造りの考究」一章の最後を「寝殿及び寝殿造りの名称のもとに古来より称せられしものは其形は諸種甚だ変化あるものである」と結んでいる<ref>[[#前田松韻1927-1|前田松韻1927-1]]、p.4</ref>。 |

|||

== 寝殿造風建築 == |

|||

なお、家地関係史料に「寝殿」という名称が出てくるのは、貞元3年<small>(978)</small>の『山城国山田郷長解』<ref>[[#平安遺文|平安遺文]]、313号(2巻、p.452)</ref>にある秦是子の屋地「三間四面寝殿一宇 在孫庇北南 / 七間三面土屋壱宇」が早い例である<ref>[[#藤田勝也2003|藤田勝也2003]]、p.59</ref>。 |

|||

今日の観光景観として、「渡殿」でいくつかの建物をつないだ江戸時代以前の建築物を、寝殿造として見ることがある。方角や対屋の配置や時代や用途が必ずしも上記の「平安時代の平安京の高位貴族の住居」と完全に一致してあるものではないため、ここでは便宜的に寝殿造'''風'''建築とするにとどめる。 |

|||

=== 寝殿造の建築構成 === |

|||

現在の[[京都御所]]は、[[江戸時代]]([[安政]]2年、[[1855年]])に[[有職故実]]に従い、建てられたものである。『大内裏図考証』<ref>裏松固禅著『大内裏図考証』</ref>を基に平安時代後期の様式を用いており<ref>太田博太郎監修『【カラー版】日本建築様式史』美術出版 1999年</ref>、寝殿造の様子をうかがい知ることができる。[[内裏]]の[[紫宸殿]]は南向きで南に白砂の庭を持ち(「南庭」)、東と西には役所の建物があって庭を三方から建物が囲んでおり、北には[[後宮]]がある。紫宸殿の北にある[[後宮]]はいくつかの建物を渡殿で繋いでいる。後宮の殿舎のうち[[清涼殿]]は東向きで公的行事にも使われたとされる庭を持つ。 |

|||

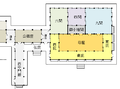

寝殿造は、中心となる建物が母屋と庇の構造を持ち<ref>[[#原田多加司2003|原田多加司2003]]、p.261</ref>、其の他は複廊、単廊で構成された時代の建築様式である。冒頭の[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030]から[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G080-mrmd.png 画像080]までの平面図において、母屋と庇、複廊と単廊を色分けで示した。 |

|||

建物の外周には壁は少なく、出入り口には両開きの妻戸、その他の柱の間には蔀を用い、日中は開け放す開放的な建物である。主要な建物は板床であり土間はなく周囲には縁が廻る。ただしこれらは一般的なケースであり、例外も、時代による変化もある。以下はその一般的なケースについて説明する。 |

|||

==== 母屋と庇からなる建物 ==== |

|||

また、京都の[[大覚寺]](嵯峨御所)、[[仁和寺]](御室御所)は[[室町時代]]の御所の建物を移築したものであり、これらも寝殿造風の面影を留めていると紹介されることが多い。 |

|||

[[File:G110-kenmen.png|thumb|250px|<strong>110:</strong>母屋・庇の間面記法]] |

|||

寝殿造の中心となる建物は寝殿であるが、その平面は母屋と庇からなる。 |

|||

住居ではないが、[[厳島神社]]は[[平清盛]]が造営した形式を踏襲しており、平安時代末期の建築様式を残すとされる。広く長い廊で、三方に配置したいくつもの建物をつないでいる。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G110-kenmen.png 画像110]のオレンジの部分が母屋、それを囲む黄色が庇である。 |

|||

柱の間隔は芯々で一丈<small>(10尺:約3m)</small>を標準とし、それより若干狭い場合も、逆に大きい場合もある。柱の太さは現在の住宅の数倍あり、丸柱が基本である。建物の大きさはその柱間<small>(はしらま)</small>の数で表す。例えば平面図で長い辺を桁行と云うが、七間<small>(ななま)</small>の場合正面の柱の数は8本で、およそ21mある。7間<small>(ななけん)</small>と読み1.8×7で12~13mと想像すると、面積では三分の一近くになってしまう。従って本稿では柱間の数を表すときには数に漢字を用いることにする。寝殿造よりも下の庶民の町屋などでは柱間寸法は6~7尺ぐらいなので<ref>[[#高橋康夫1996|高橋康夫1996]]、p.46</ref>、それだけでも寝殿造は上級の建築であることが判る。寝殿造の平面図では柱を単位とするグリッドの升目ひとつの広さは4畳半から8畳ぐらいである。決して2畳ではない。ただし鎌倉時代以降は柱間寸法7~8尺も使われるようになる。足利義教の室町殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G080-mrmd.png 画像080])</small>は7~7.5尺、2m強である<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.165.図</ref>。 |

|||

==== 母屋<small>(もや)</small> ==== |

|||

{{要出典範囲|足利義満が建てた[[鹿苑寺]]金閣(昭和時代に火災にあい、その後再建)の初層も、寝殿造風とされている|date=2017年2月}}。 |

|||

母屋<small>(もや)</small>は建物の核となる部分で身舎<small>(もや)</small>とも書く。寺院の仏堂と異なり、住宅建築は基本長方形だが、その長い方の辺、桁行は柱4本の三間が小さい方。柱6本の五間は比較的大きい方。更に柱8本の七間はかなり立派な寝殿ということになる。しかし桁行が三間だろうが七間だろうが短い辺、梁間・梁行は柱三本の二間と決まっている<ref group="注" name="01-04" />。その母屋は周囲に柱があるだけで、内側には柱は無い。 |

|||

==== 庇・孫庇・弘庇 ==== |

|||

なお、[[鎌倉時代]]の[[武家]]住宅の様式を「[[武家造]]」と呼ぶことがあるが、寝殿造を簡略化したもので独自の様式ではないとするのが建築史の通説である。 |

|||

[[File:G120-matahisasi.png|thumb|250px|<strong>120:</strong>孫庇・弘庇]] |

|||

庇<small>(廂、ひさし)</small>は、一般用語としては家屋の開口部、窓、出入口の上に取り付けられる日除けや雨除け用の短い「霜よけ廂」のことだが、寝殿造では違う<ref>[[#石田潤一郎1990|石田潤一郎1990]]、p.35</ref>。母屋の桁行を伸ばすことは技術的にも簡単だが、母屋の梁間を広げることは当時の工法では困難である。もっとも簡単な方法は、母屋の切妻屋根の下に庇屋根を付け、その下を屋内スペースとすることである。その母屋の廻りに拡張されたスペースを「庇」という<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G110-kenmen.png 画像110])</small>。[[太田博太郎]]は1978年に「母屋と庇の構造、それは日本建築の文法であった」とまで云う<ref>「建築平面の記法--母屋と庇」(1978初出):[[#太田博太郎1983|太田博太郎1983]]、pp.408-413再録</ref>。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G120-matahisasi.png 画像120]は前図に孫庇・弘庇を加えたものである。庇の先に更に庇を追加してスペースを拡張したものを孫庇。あるいは又庇と呼ぶ。 |

|||

== 寝殿造庭園 == |

|||

通常、室内の拡張を孫庇と云い、屋根付きテラスの拡張を弘庇と云う。孫庇と弘庇の違いは夜には閉じる妻戸や蔀が外側に付くか、内側にあるかである。 |

|||

上述のように、平安時代当時の建築遺構は残っていないが、[[藤原実資]]の日記『[[小右記]]』などの記録には[[東三条殿]]や[[高陽院 (邸宅)|高陽院]]、[[堀河院]]などに殿舎や趣向を凝らした庭園のあった様子が記されている。 |

|||

東三条殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030])</small>では寝殿北側、及び東対の東側に庇が二重になっており、それが孫庇である。 |

|||

また寝殿西側、及び東対の南側も庇が二重になっているが、そこは法隆寺聖霊院<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G010-HR07-06.jpg 画像010])</small>の南面のように吹き抜け<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G321-HR07-09.jpg 画像321])</small>になっている。それが弘庇である。 |

|||

==== 間面記法 ==== |

|||

寝殿造からの庭の眺めは生得の山水や国々の名所を縮景したもので構成される。池には大きさによっていくつかの中島が設けられ、北岸に近い中央前面からみて斜に朱塗りの高欄をもつ反り橋、次の中島や対岸にむけて平橋がかけられる。中門の廊の先端に池に乗り出してくつくられる庭園建築である釣殿(つりどの)が設けられ、舟遊の際の乗降場にあてられたり、納涼や[[月見]]、雪見の場所として用いられる。中島の裏側には[[楽屋]]が造られ、舟遊びに興をそえることもあった。池への給水は京都の地形から敷地の北東部からの流れが導かれることが多く、水路は寝殿と東対屋の間をとおし南に流れて池に注ぐ。これは当時の[[陰陽五行思想]]によって順流とされるもので、遣水(やりみず)とよばれ、浅いせせらぎとなるよう工夫が凝らされる。これを建物近くに流して滝・遣水とする。寝殿と対屋の間などの坪庭には[[嵯峨野]]や紫野などの野の趣を移し、野筋といわれるゆるやかな起伏を作り、野草を植えて虫を放ち[[前栽]]とする。 |

|||

[[File:G130-kennmenn.png|thumb|250px|<strong>130:</strong>間面記法の例]] |

|||

その母屋と庇による建物の大きさを表すのに用いられた方法を「間面記法」<small>(けんめんきほう)</small>という。平安時代以降では母屋の梁間は二間と決まっているので、桁行の間数と、その母屋に庇が何面付くのかを表す表記法で、例えば五間四面とあれば[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G110-kenmen.png 画像110]のように母屋が梁間二間に桁行五間、その四面が庇で拡張された建物という意味である。孫庇などの付加が無ければ、母屋と庇を併せた建物全体は柱間が1丈なら梁間四間<small>(12m)</small>に桁行七間<small>(21m)</small>の約250㎡、簀子縁も加えると300㎡弱となる。 |

|||

柱間寸法が解らなければ三間四面とか五間四面と言っても実際の広さは個々に差があるが、今日2DKとか3LDKと言うのと同じである。2DKとか3LDKと言っても広さは様々だが、おおよその広さ、ランクはイメージ出来る。 |

|||

庇は常に四面にあるとは限らない。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G130-kennmenn.png 画像130]はよく間面記法の説明に使われる例である。この図の三間四面はまだ庇同士が繋がっていない初期の状態だが、内裏の[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Kyoto-gosho_Shishinden_zenkei-2.JPG 紫宸殿]がこの形である。それが後に庇同士が繋がり、[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G110-kenmen.png 画像110]のようになる。 |

|||

遣水の流路とその護岸としての[[石立]]は、流れに変化をつけるもので、水が石につきあたって白く波だつ面白さや水音にもこまかく気が配られた。敷地内に豊富な湧泉があればそれが水源とされることもあったが、これらが暑い夏に涼感を醸し出す重要な要素でもあった。こんこんと湧き出る泉はたとえば藤原代々の氏の長者屋敷であった東三条殿は寝殿造の代表的なもので「千貫泉」と呼ばれる泉があり、周囲に立石が施され、泉の南北の廊は板敷となって泉廊と呼ばれていたことがわかっている。 |

|||

家地関係史料<ref>[[#藤田勝也2003|藤田勝也2003]]、pp.56-65</ref>にみえる小規模寝殿には「五間一面寝殿」<ref>[[鎌倉遺文]]803:建久6年(1195)「中原為経譲状」</ref>、「五間二面寝殿」<ref>九条家文書:大治3年(1128)「平資基屋地去渡状」</ref>、「寝殿一宇 四間三面檜皮葺」<ref>[[鎌倉遺文]]215:文治3年(1187)小僧都旱海譲状</ref>などの例もある<ref group="注" name="01-05" />。 |

|||

この間面記法、母屋・庇の構造が崩れだすのは鎌倉時代で、それは同時に寝殿造から書院造への変質過程ともリンクする。 |

|||

==== 単廊 ==== |

|||

近年の発掘調査で庭園における池の配置には寝殿の側面や後方に配置される事例があることが指摘されている。高陽院には寝殿の4方向すべてに池があったが池がなく遣水だけのものや三条院のようにわざとそれらを造らず、昔からある木立を生かした庭もあった。池の配置は自然地形に大きく左右され、池をもたない事例も指摘されている。池がつくられないような狭い敷地の場合でも遣水だけはつくられたものもある。 |

|||

[[File:G140-HR04-10.jpg|thumb|250px||<strong>140:</strong>法隆寺の単廊。<small>(西伽藍回廊)</small>]] |

|||

廊には建築構造としての母屋・庇は無い。単廊は[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G140-HR04-10.jpg 画像140]のように梁間一間で、もっとも単純に梁の両脇を柱で支えているだけである。桁行はどれだけ長くても屋根を支える構造は変わらない。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030]の東三条殿だと東北中門廊、東透渡殿など水色の部分が単廊である。 |

|||

=== |

==== 複廊 ==== |

||

[[File:G150-61YS-13.jpg|thumb|250px||<strong>150:</strong>薬師寺の複廊]] |

|||

南庭は自然の美しさを存分にとりいれて造られたが、鑑賞のためだけの庭ではなく、儀式のための空間でもあった。主要人の邸宅では当時様々な重要行事が執り行われていたことが上記絵巻や日記などに記録されている。まず客人は南庭に立ちあるいは整列してあいさつをかわし、主人の勧めか主人が庭に降りて誘うことによって南から寝殿に昇る。この庭には舞台が構えられ舞樂が演じられる。これらは当時はまつりごと、すなわち政治の一部であった。なお儀式の内容により庭園に設けられる施設は異なってくるため、演出はさまざまになるとされる。 |

|||

複廊はその単廊を二つ横につなげたようなものである。梁間は二間で柱は三本となる。やはり桁行はどれだけあっても良いが、通常は四間から六間。しかし十間以上の場合もある。廊とは云っても通路としてより居住スペース、あるいは主人に仕える者の控室、事務所、宿直室として利用されることが多い。平安時代末期から鎌倉時代にかけて二棟廊という用語が頻出するが、単廊を二つ横につなげたその天井<small>(化粧屋根)</small>を思い浮かべると理解しやすい。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G150-61YS-13.jpg 画像150]のように内部から見ると棟が二つあるように見える。実際には両端の垂木は真ん中の柱の真上まで伸びていて外から見るとひとつの棟になっている<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.31</ref>。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030]の東三条殿だと東侍廊、随身所、寝殿の北側に接続する渡殿などベージュの部分が複廊である。 |

|||

寝殿造とは以上の三つの建造物の組み合わせである。 |

|||

==== 寝殿の屋根 ==== |

|||

[[File:G160-21KS-09.jpg|thumb|250px|<strong>160:</strong>春日大社・着到殿の屋根]] |

|||

寝殿の屋根は基本的には入母屋造である。ただし比較的下位の寝殿造には[[切妻屋根]]の切妻に庇を追加したような形もよく描かれている<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga60-nen18-03-12e.jpg 画像a60])</small>。 |

|||

母屋と庇からなる[[入母屋造|入母屋屋根]]の建物で平安時代の現存遺構としては正暦元年<small>(990)</small>に建てられた[[法隆寺]]の[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Horyuji-L0341.jpg 大講堂]がある。ただし床が無く土間であることと、瓦屋根であることが寝殿造とは大きく異なる。瓦屋根であるが故に屋根が重く、柱と梁や桁を繋ぐ[[組物|斗拱]]<small>(ときょう)</small>も寝殿造の単純な舟肘木<ref group="注" name="01-06" />とは異なる。 |

|||

古代・中世を通じて、瓦屋根を用いるものは寺院のみであり、古代の官衙も中心的建造物は瓦ではあったが、内裏を含めて邸宅建築に瓦を用いる例は見られず、寝殿造においても最上級の屋根は[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G160-21KS-09.jpg 画像160]のような檜皮葺、格が下がれば板葺であった<ref group="注" name="01-07" />。絵巻には地方の寝殿造系邸宅が茅葺に描かれることもある<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G530_031-hn001.jpg 画像530])</small>。 |

|||

なお、現在の京の内裏[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Kyoto-gosho_Shishinden_zenkei-2.JPG 紫宸殿]などは屋根が高い。つまり傾斜が急である。古い寺院などもそうだが、そうなったのは江戸時代からで、寝殿造の時代も含めて、奈良時代から室町時代までの和様の屋根の傾斜は[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G160-21KS-09.jpg 画像160]ぐらいである。また屋根の下の[[組物|斗拱]]が豪華絢爛なのも江戸時代に想像して建設したものだからである。 |

|||

=== 寝殿造の規模 === |

|||

前述の『山城国山田郷長解』<ref>[[#平安遺文|平安遺文]]、313号(2巻、p.452)</ref>にある秦是子の屋敷に「対」などはなかった。 |

|||

附属するのは土屋、つまり床の無い土間の長屋一棟である。 |

|||

寝殿造で一番記録が残るのは東三条殿であるが、それは最上級のクラスであって、寝殿造には上記のような小規模のものまで含む<ref>[[#堀口捨己1943|堀口捨己1943]]、pp.32-35</ref>。 |

|||

「寝殿造の最小単位」<ref>[[#小沢朝江2006|小沢朝江2006]]、pp.65-68</ref>などとも云われる藤原定家の一条京極亭<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G060-tikas.png 画像060])</small>は三間四面で、おまけに南庇は弘庇。他には侍所に、台所を兼ねているのだろう北屋に車宿、そして持仏堂だけで、最初は中門廊すら無かった<ref>[[#藤田盟児1990|藤田盟児1990]]</ref>。 |

|||

嘉禄2年<small>(1226)</small>だから定家は既に公卿である。 |

|||

従って、寝殿造は『[[中右記]]』長治元年<small>(1104)</small>11月28日条で「件御所如法一町之家也」<small>(後述)</small>と賞賛された邸宅のレベルを「大規模寝殿造」とすれば、それよりも広く豪華な「超大規模寝殿造」、それより下には「中規模寝殿造」、「小規模寝殿造」と、規模に幅をもつ建築様式である。 |

|||

「一町之家」が「如法」<small>(のりのごとく)</small>であるのは天皇の里内裏、院御所や大臣クラスの屋敷の話である。『[[小右記]]』にはこうも書かれる。 |

|||

今年五月廿八日給左右京・弾正・検非違使等官符云、応禁制非参議四位以下造作一町舎宅事、右式〈延喜左右京職式〉条所存<ref>[[小右記]]、長元3年6月28日条</ref> |

|||

方一町の屋敷を持てるのは三位以上、または四位参議以上であると昔から定められているのに、ないがしろにされているので改めて通達したということである<ref group="注" name="01-08" />。 |

|||

非参議四位以下に許された屋敷の広さは平安時代の文献には残っていないが、難波京の宅地班給規定では、四位五位が1/2町以下、六位以下は1/4町以下であった。1/4町は方半町60m四方の8戸主である<ref>[[続日本紀]]、天平6年(734)9月辛未条</ref><ref>[[#太田博太郎1989|太田博太郎1989]]、p.94</ref><ref group="注" name="01-09 />。 |

|||

延喜2年<small>(912)</small>の『七条例解』に出てくる正六位上山背忌寸大海当氏の櫛筒小路の屋敷は4戸主である<ref group="注" name="01-10" />。その敷地に、寝殿とは名乗っていないが主屋は母屋三間に四面庇、更に西と北に叉庇、南に小庇そして戸が五具、檜皮葺で床張りという立派な建物である。更に五間の母屋の南と西を庇で拡張した板敷きの一宇に、同じ五間の母屋の西を庇で拡張した板敷きの一宇。それぞれ戸がひとつ付いている。そして通りに面して門が二つ。更に中門があって内郭と外殻を分けている<ref>[[#藤田勝也2005|藤田勝也2005]]、p.49,p.67</ref>。 |

|||

== 寝殿の構造 == |

|||

=== 側柱と入側柱 === |

|||

<gallery> |

|||

File:G211-tsd.jpg|thumb|250px|<strong>211:</strong>唐招提寺講堂の内部。左側が側柱で、右側が母屋の入側柱。 |

|||

File:G212-daikoudou.jpg|thumb|250px|<strong>212:</strong>法隆寺大講堂の母屋を囲む入側柱。 |

|||

File:G213-kawabasira.png|thumb|250px|<strong>213:</strong>平面図・側柱と入側柱 |

|||

</gallery> |

|||

寝殿造の中心となる建物はまず寝殿であり母屋と庇からなる。その構造は[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G211-tsd.jpg 画像211]や[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G212-daikoudou.jpg 画像212]のような側柱<small>(かわばしら)</small>と入側柱<small>(いりかわばしら)</small>により大きな屋根を支える。「対」は様々だが、例えば東三条殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030])</small>の東対などは、向きは違っても寝殿とほとんど変わらない平面をもつ。 |

|||

側柱は建物の外側の柱で、その内側は庇である。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G213-kawabasira.png 画像213]の図の黄色の部分が庇、オレンジの部分が母屋で、その母屋を囲むのが入側柱である。母屋の梁間は二間、つまり側面から見ると柱三本分で、柱間<small>(はしらま)</small>は二間<small>(ふたま)</small>である。柱間は通常一丈<small>(10尺=約3m)</small>程度あり、二間<small>(ふたま)</small>は約6m前後である。母屋の内側には柱は無い<ref group="注" name="02-01" />。 |

|||

そこが[[掘立柱建物#総柱型建物の登場|総柱建築]]とは違う<ref group="注" name="02-02" />。その約6mの梁で屋根の重さを受け、その梁を両側の入側柱で支える。その母屋を庇が囲む。庇の幅は一間<small>(ひとま)</small>でありその約3mを母屋側の入側柱と外側の側柱で支える。 |

|||

入側柱と外側の側柱の間は繋梁<small>(つなぎばり)</small>が掛かるが、この梁は母屋の梁とは繋がらない。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G211-tsd.jpg 画像211]では、鎌倉時代に追加された貫<small>(ぬき)</small>があるので解りにくいが、[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G212-daikoudou.jpg 画像212]だと母屋を囲む入側柱の最上部、斗拱<small>(ときょう)</small>の上が母屋の梁であり、庇の繋梁は目測で約1メートルほど下で入側柱に差し込まれている。 |

|||

=== 建物を支える構造 === |

|||

<gallery> |

|||

File:G221-HR13-07.jpg|thumb|250px|<strong>221:</strong>法隆寺礼堂の内法長押 |

|||

File:G222-HR15-08.jpg|thumb|250px|<strong>222:</strong>法隆寺の釘 |

|||

File:G223-nuki.jpg|thumb|250px|<strong>223:</strong>鎌倉東慶寺山門の貫 |

|||

</gallery> |

|||

==== 軸組 ==== |

|||

寝殿造に限らないが、建物の構造は軸組と小屋組<small>(こやぐみ)</small>に分かれる。軸組とは、まず地面から垂直に立てた柱、つまり側柱と入側柱。そしてその柱の上に乗る梁と桁。柱の中間に取り付けて建物の横揺れを防ぐ長押<small>(なげし)</small>、鎌倉時代以降には貫<small>(ぬき)</small>などである<ref>[[#原田多加司2003|原田多加司2003]]、p.260</ref><ref group="注" name="02-03" />。 |

|||

==== 内法長押<small>(うちのりなげし)</small> ==== |

|||

長押<small>(なげし)</small>は取り付ける位置<small>(高さ)</small>によって数種類あるが、寝殿造の構造に関係するのは内法長押<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G221-HR13-07.jpg 画像221])</small>と下長押<small>(しもなげし)</small>である。内法長押は現代の標準的な住宅やアパートならおおよそ天井の高さである。寝殿造の時代には今のような平天井は無いか、あっても今よりも高い。従って、屋内から見ると内法長押は柱の途中の、人の身長よりもずっと上に取り付けられる。その上は塗り壁になる。その下には、それが建物の外周の側柱の列であれば、蔀戸や妻戸があり、その内側に御簾が下がる。入側柱の列、つまり庇と母屋の間なら壁代<small>(かべしろ)</small>と御簾である。 |

|||

長押とは横材を釘一本で柱に打ち付けたものだが、釘1本だけで柱の横揺れを押さえられるのは[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaa3-rekihaku.jpg 画像aa3] |

|||

のように長押に丸柱に合わせた切り込み、削りが施されているからである。その削り、つまり溝と柱の形状が噛み合えば釘1本で丸柱と長押<small>(なげし)</small>が離れないようにするだけで良い。なお当時の釘は今日想像するものとは違って太くかつ長い<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G222-HR15-08.jpg 画像222])</small>。『春日権現験記絵』<ref>[[#春日権現験記絵|春日権現験記絵]]、p.6下段</ref>に火事跡で釘を拾っている姿が描かれるように当時は大変な貴重品である。 |

|||

==== 下長押<small>(しもなげし)</small> ==== |

|||

下長押<small>(しもなげし)</small>は床の高さに取り付ける長押である。法隆寺聖霊院<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G321-HR07-09.jpg 画像321])</small>にみられるように空間の格によって床が長押一段分ずつ下がる。聖霊院の画像で云えば蔀や御簾の内側が庇、外が弘庇で、長押1段下がり、更に右側の縁でまた長押1段下がる。柱をそれらの長押で直立させ、横揺れを防ぎ、その上に梁と桁を乗せる。この軸組は寝殿造に限らず、寺院や官衙も含めて飛鳥・奈良時代から平安時代に到るまでの上級建築に共通する技法である。 |

|||

==== 貫<small>(ぬき)</small> ==== |

|||

貫<small>(ぬき)</small>はその長押に代わって柱を繋げ、直立させて横揺れや傾きを防ぐ技法で、鎌倉時代初期の重源による東大寺再建時に中国<small>(宋)</small>から導入された。このとき導入された中国風建築様式を大仏様と呼ぶ<ref>[[#太田博太郎1989|太田博太郎1989]]、p.102</ref>。大仏様自体は重源の死後急速に廃れるが、この貫の技法だけはその合理性から急速に浸透する<ref>[[#後藤治2003|後藤治2003]]、p.66</ref>。なお『建築大辞典』では禅宗建築により伝えられたとある<ref>[[#建築大辞典1993|建築大辞典1993]]</ref>。 |

|||

柱に鑿で四角い穴を掘り、そこに横架材を貫通させて、その穴と横架材の上下どちらかに斜めに削った楔<small>(くさび)</small>を填めて叩き込む<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G223-nuki.jpg 画像223])</small>。これで長押よりも強固に傾くのを防ぐ。なお、それ以前の飛鳥時代から柱の上に梁を乗せるときに柱の上部に溝を掘り、そこに桁方向に頭貫という横架材を填めるが、この場合は穴ではなく溝であり、その柱と梁を固定するものは、その上の屋根の重さであって楔ではない。 |

|||

鎌倉時代以降、寝殿造は次第に変化して書院造に近づくが、それは貫の技法導入以降である。 |

|||

現存する奈良時代や平安時代の建物も、鎌倉時代以降に何度も修復されているので、現状ではほとんどこの貫の技法で補強されている。 |

|||

=== 屋根を支える構造 === |

|||

[[File:G230_04-z001.png|thumb|401px|<strong>230:</strong> 屋根を支える構造]] |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G230_04-z001.png 画像230]が母屋の屋根を支える構造である。まず柱の上に梁が乗り、梁の端に桁が乗る。桁材の長さは一間分ではなく、最長三間ぐらい、10m前後の長いものを使う。およそそこまでが軸組<small>(じくぐみ)</small>、いわば屋根の土台であり、その上が小屋組<small>(こやぐみ)</small>、屋根の組み立てである<ref>[[#原田多加司2004|原田多加司2004]]、pp.99-100</ref>。 |

|||

約6mの梁の中央に束を立てて棟桁を乗せる。そして棟桁から母屋桁にかけて垂木を渡し、その垂木の上に横に木舞<small>(こまい)</small>を乗せ、その上に野地板<small>(のじいた)</small>を張るというのが基本である。瓦や檜皮葺はその上である。 |

|||

屋根の頂上である棟桁が受ける重さは地面から直立する柱ではなく、束<small>(つか)</small>を通して梁が受ける。単廊<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G140-HR04-10.jpg 画像140])</small>の二倍の長さがあり、複廊<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G150-61YS-13.jpg 画像150])</small>のように真ん中を支える柱もない。従ってこの梁は太くないと屋根を支えきれず折れて建物は倒壊する。コストも技術も必要とするため、寝殿造でも主要な、中心となる建物だけに限られる<ref group="注" name="02-04" />。 |

|||

以上は基本構造を簡略化して説明しているが、実際には上級の建物では下から見える屋根裏は化粧屋根裏、垂木も化粧垂木<small>(けしょうだるき)</small>であってその上に野垂木<small>(のだるき)</small>が乗っている<ref group="注" name="02-05" />。 |

|||

ただし鎌倉時代の絵巻に現れるような下層の寝殿造まで法隆寺大講堂のような化粧屋根であったのかどうかは不明である。 |

|||

軸組や小屋組は柱間寸法、葺材による屋根の重さ、軒の深さなどにより組み立て方、必要とする材の太さが大きく変わり、単位面積あたりのコストも大幅に変わる。例えば町屋のように柱間寸法が2m程度なら舟肘木<small>(ふなひじき)</small>も使わずに柱の上に横架材を乗せる。寝殿造では建物のまわりに簀子縁を繞らすので軒の深さもそれを支える構造も町屋や農家などとは格段に違う。大寺院の金堂や講堂などは本瓦なので屋根が重く、舟肘木のような簡易なものではなく、複雑な斗拱により屋根の重さを受ける。 |

|||

=== 寝殿の柱間寸法 === |

|||

記録に残るものは全て平安時代末期から鎌倉時代にかけてのものである。 |

|||

{| class="wikitable" style="margin:0 auto" |

|||

|- style="background-color:#ddd" |

|||

| ||所有者・屋敷||建物|| 母屋|| 庇||その他||出典 |

|||

|- style="background-color:#ffe" |

|||

|1||藤原邦綱・五条東洞院殿||五間四面屋(対?)|| 14|| 8|| ||山槐記 |

|||

|- style="background-color:#ffe" |

|||

|2||鳥羽天皇・小六条殿|| || || 8.5|| || |

|||

|- style="background-color:#ffe" |

|||

|3||九条兼実・冷泉万里小路殿||寝殿・五間四面|| || 11||透波殿 8||玉葉 |

|||

|- style="background-color:#ffe" |

|||

|4||九条兼実・大炊御門笛小路殿||寝殿・推定三間四面|| 12|| 9|| ||玉葉 |

|||

|- style="background-color:#ffe" |

|||

|5||藤原基通・六条堀川殿||寝殿・三間四面||推11|| 8|| || |

|||

|- style="background-color:#ffe" |

|||

|6||藤原定家・京極殿||寝殿・三間四面|| 10|| 8||中門廊代 7||明月記 |

|||

|- style="background-color:#efe" |

|||

|7||内裏||宣陽殿|| || 12|| ||山槐記 |

|||

|- style="background-color:#efe" |

|||

|8||閑院||中門廊|| || ||中門廊12||山槐記 |

|||

|- style="background-color:#efe" |

|||

|9||鳥羽殿||寝殿|| || 10|| ||玉葉 |

|||

|- style="background-color:#efe" |

|||

|10||六条殿||寝殿|| 10|| || ||中右記 |

|||

|} |

|||

なお法隆寺大講堂<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G212-daikoudou.jpg 画像212])</small>では柱間寸法は14.3尺、母屋の梁間は28.7尺<small>(8.6m)</small>もあり、同じ七間四面の一般的な寝殿造と比べると面積では約2倍になる。間面記法では面積までは表せない。一般に奈良時代から平安時代初期にかけての大寺院の主要建造物は太い柱や梁を用い柱間寸法も大きく、同じ時代でも発掘調査で判明した上層住宅では値は小さい。寝殿造の柱間寸法は約一丈<small>(3m)</small>と説明したが、柱間寸法の記録は少なく、ばらつきがあり、母屋の柱間に限れば法隆寺大講堂とほぼ同等なものもある<ref group="注" name="02-06" />。 |

|||

== 寝殿の外周 == |

|||

=== 妻戸 === |

|||

[[File:G310-HR03-07.jpg|thumb|250px|<strong>310:</strong>法隆寺・三経院の西面妻戸]] |

|||

妻戸は両開き(観音開き)の板戸である。寝殿造では寝殿の「妻」、つまり平面図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G110-kenmen.png 画像110])</small>で云うと長方形の短い辺の両脇に付くのが一般的であることからこの両開きの戸を妻戸という。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G310-HR03-07.jpg 画像310]は元僧房の法隆寺・三経院の西面なので妻戸が連続しているが、寝殿造では連続することはない。 |

|||

同様な妻戸は[[西明寺 (滋賀県甲良町)|西明寺]]にもあり、そちらは『日本建築史図集』に図面がある<ref>[[#日本建築史図集2011|日本建築史図集2011]]、p.112</ref>。そこでは柱の芯々で9.4尺<small>(2.84m)</small>、内法長押と下長押の間は8.1尺<small>(2.4m)</small>。建物によって若干変わりはするが寝殿造でも平均的なサイズである。幣軸<small>(へいじく)</small>や方立<small>(ほうだて)</small>など、扉の枠があるので扉自体は高さ2.16m、幅は二枚で約2m、一枚1mぐらいである。 |

|||

妻戸は寝殿造の構成要素ではあるが、両開きの戸自体は飛鳥・奈良時代からある大陸伝来の建具である。唐風建築、例えば[[唐招提寺]]の[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Toshodaiji_Temple_Lecture_Hall.JPG 講堂]などでも建物の正面にこの両開きの戸がずらりと並ぶ。ただ扉に限らず建具は消耗が激しいので、法隆寺金堂などを例外として奈良時代のものはほとんど残らず、古い寺院、例えば唐招提寺の講堂などでも鎌倉時代に中国から伝わった禅宗様の桟唐戸である<ref group="注" name="03-01" />。寝殿造と同様の妻戸はそれほど多くは残っていない。 |

|||

=== 蔀と格子 === |

|||

[[File:G321-HR07-09.jpg|thumb|250px|<strong>321:</strong>法隆寺聖霊院の蔀(格子)]] |

|||

==== 蔀 ==== |

|||

日本で最も古い百科辞書『[[和名類聚抄]]』<small>([[承平]]年問、922-938)</small>には「蔀」の項があり、読みは「しとみ」とし「覆暖障光者也」つまり日光をさえぎり寒さや風雨を防ぐものとある。蔀は葦や草など手近な材料で作られた覆いであったらしい<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.19</ref>。 |

|||

(詳細は「[[蔀]]」の項参照) |

|||

蔀は格子状とは限らないが、平安時代後期からの絵巻には上層住宅にはほとんどは格子状の蔀が描かれ、格子状でない板蔀は『[[粉河寺縁起]]』の田舎の猟師の家とか<ref>[[#粉河寺縁起|粉河寺縁起]]、pp.21-22</ref>、『年中行事絵巻』の京の町屋など<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、pp.61-65</ref>、格の下がる住居に描かれる。 |

|||

なお『年中行事絵巻』の町屋では内法長押までの高さ全てではなく、窓のような部分に短いものを付けている<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、p.63</ref>。 |

|||

==== 格子 ==== |

|||

[[File:G322-HR07-14.jpg|thumb|250px|<strong>322:</strong>法隆寺聖霊院の蔀と明障子]] |

|||

通常、寝殿造で蔀というと[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G322-HR07-14.jpg 画像322]のように桟を格子状に組み、板を張ったものである。 |

|||

内裏では伝統的にそれを「格子」または「隔子」と呼んでいる<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.22</ref>。 |

|||

承和10年<small>(843)</small>に建てられた東寺の灌頂院・礼堂の図にも正面七間に内側に跳ね上げる「格子」が描かれ、書き込みにも「格子」とある<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.39</ref>。 |

|||

平安内裏の紫宸殿に最初から格子が使われていたのかどうかは史料が無いが、『[[西宮記]]』所引の「蔵人式」によると、仁和年間<small>(885-889)</small>にはすでに使用されていたことが判る<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.12</ref>。 |

|||

これらのことにより、母屋と庇による平面構造と床、格子状の蔀を含めて「蔀」による開放的な屋内という寝殿造の要素は9世紀中には揃っていたことになる。 |

|||

以下格子状のものも含めて「蔀」と呼ぶ。 |

|||

『日本建築史図集』<ref>[[#日本建築史図集2011|日本建築史図集2011]]、p112</ref>に[[西明寺 (滋賀県甲良町)|西明寺]]の蔀の図面がある。 |

|||

柱間は芯々で9.4尺<small>(2.84m)</small>であることは先に述べた通りである。 |

|||

そして内法長押と下長押の間は8.1尺(2.4m)。その高さを上下二枚の蔀で覆う。 |

|||

この寸法は建物によって若干変わりはするが寝殿造でも平均的なサイズである。 |

|||

法隆寺聖霊院<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G321-HR07-09.jpg 画像321]・[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G322-HR07-14.jpg 画像322] |

|||

)</small>、西明寺の実例<small>[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Saimyoji_Kora_Shiga_pref13n4592.jpg/640px-Saimyoji_Kora_Shiga_pref13n4592.jpg (画像)]</small>でも判るとおり、上下二枚の蔀は上の方が大きい。 |

|||

その上下の蔀の上は内法長押に打ち込まれた蝶番でぶらさげる。 |

|||

柱の室内側に方立が打たれて室内側には開かないようになっている<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G321-HR07-09.jpg 画像321])</small>。日中はそれを外側に開いて、軒先の化粧屋根裏からぶら下げた吊金物<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G323-HR07-sd2.jpg 画像323])</small>に引っかける。 |

|||

全面を開放するときには上を開いて吊金物に引っかけ、下は外して他の場所へ運ぶ。蔀はかなり重いので女官一人では満足に開けられなかったことが[[清少納言]]の『[[枕草子]]』にある<ref>『枕草子』、87段</ref>。 |

|||

大勢の家人のいる上級の寝殿造が絵巻に描かれるときには、蔀は上下とも開放されており、『[[吾妻鏡]]』には朝晩に将軍御所の格子の開閉を担当する格子番の任命が出てくる<ref>[[#吾妻鏡|吾妻鏡]]、建長4年4年3年条</ref>。 |

|||

しかし絵巻でも、僧の住まいなど下位の寝殿では下はそのままにした姿で描かれることも多い。ちょうど[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G322-HR07-14.jpg 画像322]のような状態である。 |

|||

=== 簀子縁 === |

|||

[[File:G332-HR13-16.jpg|thumb|right|250px|<strong>332:</strong>法隆寺東伽藍・礼堂の簀子縁]] |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G332-HR13-16.jpg 画像332]の簀子縁も寝殿造の重要な要素である。ただし多くの寺院にいまもあるように、寝殿造だけにある訳ではない。しかし同じ時代でも庶民の住居には無い。なお、簀子縁に欄干の無い寝殿は格の低い屋敷と見なされる。 |

|||

厳密には簀子縁とは正確には下長押と直角に板が張られるものを云い、もうひとつ下長押と平行に板が張られるものもあるが、ここでは両方を代表させる。 |

|||

=== 遣戸・舞良戸 === |

|||

[[File:G341-23KS-08.jpg|thumb|250px|<strong>341:</strong>[[春日大社]]・桂昌院の舞良戸<small>(江戸時代)</small>]] |

|||

[[File:G342-31GK-05.jpg|thumb|250px|<strong>342:</strong>[[元興寺]]・極楽堂]] |

|||

蔀と同じ様に建物の周囲を覆うものに舞良戸<small>(まいらど)</small>がある。舞良戸は通常は引き違いの板戸である。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G341-23KS-08.jpg 画像341]のように横に桟を渡しているが、この桟を舞良子<small>(まいらこ)</small>と云い、こういう形状の戸を舞良戸と呼んでいる。 |

|||

絵巻の『春日権現験記絵』<ref>[[#春日権現験記絵|春日権現験記絵]]、下,p.8下段</ref>などには片開きの舞良戸も出てくるが、その例は少ない。 |

|||

上級の寝殿ではハレ側の南面に用いることは少なく、平清盛の六波羅泉殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G430-wik-skk756e.jpg 画像430])</small>のように主に裏の北面などに用いられる。 |

|||

「引き違いの戸」のことを「遣戸」<small>(やりど)</small>と言う。 |

|||

「引き違いの戸」とは現在の襖や障子がそうであり、上の鴨居、下の敷居に掘られた溝に戸を填めて、横にスライドさせて開閉するものである。 |

|||

その戸は舞良戸のことが多いが、格子を戸にしてスライドさせる場合もある。 |

|||

そうした例は『年中行事絵巻』第18巻3 「安楽花」<small>(やすらいはな)</small>に描かれる下級貴族の屋敷にある<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga60-nen18-03-12e.jpg 画像a60])</small>。 |

|||

なお、この下級貴族の屋敷でも南面に遣戸を使うのは端だけであり、画像の左側は蔀である。 |

|||

格子を戸にする実物では奈良の[[元興寺]]・極楽堂正面<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G342-31GK-05.jpg 画像342])</small>、室生寺の弥勒堂<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G351-MR01-18.jpg 画像351])</small>などにある。 |

|||

「遣戸」は10世紀末頃と云われる『[[落窪物語]]』や『[[源氏物語]]』にも登場し、『源氏物語』では東屋の巻に「遣戸といふものさして、いささか、あけたれば、飛騨の工匠も恨めしき隔てかな」とある。 |

|||

『落窪物語』では遣戸のディテールが想像出来る<ref>[[#落窪物語|落窪物語]]、巻之二</ref><ref group="注" name="03-04" />。 |

|||

現在の襖の厚みは2cm弱だが、この当時はその倍近い。 |

|||

当時の木材は縦には割って、それを槍鉋<small>(やりがんな:[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaa0-16-0512-HR15-10.jpg 画像aa0])</small>で削って使うからである。 |

|||

現在は元より、江戸時代の建具などよりも寝殿造の建具は相当に無骨であり、重さは3~4倍はあることになる。かつ滑りも悪い。 |

|||

[[室生寺]]の弥勒堂<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G351-MR01-18.jpg 画像351])</small>は鎌倉時代のものであり、建具は創建以降何度も取り替えられているかもしれないが、現存する格子の中でも無骨である。 |

|||

なおこの無骨な格子は上部に板の代わりに和紙を張ってあり、明障子になっている<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G352-MR_1579.jpg 画像352])</small>。 |

|||

=== 明障子 === |

|||

<gallery> |

|||

File:G351-MR01-18.jpg|thumb|250px|<strong>351:</strong>室生寺の弥勒堂 |

|||

File:G352-MR_1579.jpg|thumb|250px|<strong>352:</strong>弥勒堂の格子遣戸 |

|||

File:G353-41JR-08.jpg|thumb|250px|<strong>353:</strong>十輪院の明障子 |

|||

</gallery> |

|||

平清盛の六波羅泉殿の指図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G430-wik-skk756e.jpg 画像430])</small><ref>[[#山槐記|山槐記]]、治承2年11月12日条</ref>の左上に「アカリショウシ」<small>(明障子)</small>の記載がある。それが壁、遣戸、蔀などとともに寝殿の外との隔ての位置に出てくる。 |

|||

明障子は後には現在のショウジ<ref group="注" name="03-05" />に近づくが、その場合は蔀や遣戸<small>(舞良戸)</small>の内側である<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G353-41JR-08.jpg 画像353])</small>。 |

|||

雨のときや夜間は蔀や遣戸を閉めることで、濡れることも、防犯上の問題も解決する。六波羅泉殿の指図では外側の覆いとして舞良戸も蔀も無いので現在のショウジをイメージすると妙な感じがするが、室生寺の弥勒堂<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G351-MR01-18.jpg 画像351])</small>も同様に外側に覆うものがない。 |

|||

鎌倉時代には絵巻にも腰高障子というものが現れる。建物の外周に現在のようなショウジを用いた場合で、上から下まで和紙だと特に下は雨に当たってしまう。 |

|||

そのため下部は板にし、上のみ和紙を貼って採光する。室生寺・弥勒堂のものはその初期の状態であり、これだけ頑丈な格子であれば防犯上も問題はない。 |

|||

ただ室生寺の場合<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G352-MR_1579.jpg 画像352])</small>は現在の障子紙よりも厚手で丈夫な和紙なので光の透過量は少なく、暗闇よりはましという程度である。 |

|||

ただし当時の明障子に張られたのは和紙とは限らず、すずし<small>(生絹)</small>も使う<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.27</ref>。 |

|||

鎌倉時代以降の絵巻に現れる明障子は室生寺のものほど無骨ではないが、六波羅泉殿の明障子がそのどちらに属するのかはこの図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G430-wik-skk756e.jpg 画像430])</small>しか無いので不明である。あるいは嵌め殺しだったかもしれない。 |

|||

== 寝殿の内装・室礼 == |

|||

[[File:G411-HR07-10.jpg|thumb|250px|<strong>411:</strong>聖霊院の御簾]] |

|||

[[File:G412-HR07-11.jpg|thumb|250px|<strong>412:</strong>同じく内側から]] |

|||

建物の内部に壁や間仕切りは少ない。初期には空間を区切るのに帷<small>(からびら)</small>類、つまりカーテンや、御簾<small>(みす)</small>と呼ばれる簾<small>(すだれ)</small>を用いた。その後の建具の発達により、次第に現在の襖やショウジで仕切られるようになるが、仏事を含む儀式の場合にはそれを撤去して帷類や御簾に変えている。室町時代に到っても、壁代や御簾、そして大和絵の描かれた屏風こそが寝殿の正式な室礼<small>(しつらえ)</small>と認識されていた。 |

|||

=== 御簾 === |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G411-HR07-10.jpg 画像411]・[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G412-HR07-11.jpg 画像412]は法隆寺・聖霊院の御簾の外からと中からである。簾<small>(すだれ)</small>の高級品と思えばその効果が理解しやすい。暗い中からは明るい外が見えるが外から中は見えない。 |

|||

現在なら窓に簾を降ろしても夜になれば外から丸見えになるが、寝殿造の時代に電灯は無い。 |

|||

それに夜は蔀を閉じている。 |

|||

=== 几帳・壁代<small>(かべしろ)</small> === |

|||

几帳<small>(きちょう)</small>と壁代<small>(かべしろ)</small>は布のカーテンである。帷<small>(反物)</small>を何枚か横に縫い合わせる。 |

|||

ただし上から下まで全て縫うのではなく、中間は縫わずに布を押し開けばその隙間から向こう側が見えるようになっている。例えば『年中行事絵巻』巻3「闘鶏」では主人家族の男は寝殿東三間の御簾を巻き上げてあげて見物し、西の二間には御簾を下ろし、その内側に几帳が建てられている。 |

|||

そこを良く見ると主人の家族なのか女房達なのか、4人の女性が几帳の中程を開いて闘鶏を見物している<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、p.18上段</ref>。 |

|||

==== 几帳<small>(きちょう)</small> ==== |

|||

[[File:G413-rekihaku.jpg|thumb|250px|<strong>413:</strong>几帳と壁代。<small>(国立歴史民俗博物館)</small>]] |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G413-rekihaku.jpg 画像413]は几帳<small>(きちょう)</small>と云い、持ち運び可能な台付きの低いカーテンである。 |

|||

その構造は土居<small>(つちい)</small>という四角い木の台に2本の丸柱を立て、横木を渡し、それに帷を紐で吊す。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G465-rekihaku.jpg 画像465]の左下にその土居と柱が映っている。 |

|||

夏は生絹 <small>(すずし)</small> 、冬は練り絹を用いた。 |

|||

御簾の内側に立てるのは四尺几帳で[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G413-rekihaku.jpg 画像413]だと手前で、四尺とは土居<small>(つちい)</small>からの高さである。 |

|||

6尺の帷<small>(とばり)</small>5幅を綴じあわす。 |

|||

表は朽木形文<ref group="注" name="04-01" />が多いがそれのみではない。 |

|||

裏と紐は平絹である<ref>[[#関根正直1925|関根正直1925]]、pp.8-9</ref>。 |

|||

三尺几帳は[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G413-rekihaku.jpg 画像413]の奥の高さで帷5幅、主人の御座の傍らなどに用いる。座っていれば高三尺で十分隠れる。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G440-SDN_012-02.jpg 画像440]の右上に奥方が寝そべって和歌を書いているが、その手前にあるのが三尺几帳である。 |

|||

侍女達はその几帳のこちら側に居る。 |

|||

==== 壁代<small>(かべしろ)</small> ==== |

|||

壁代<small>(かべしろ)</small>は几帳から台と柱を取って、内法長押<small>(うちのりなげし)</small>に取り付けたようなカーテンである。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G413-rekihaku.jpg 画像413]の奥の壁に掛かっているものが壁代である。もちろん約3mの柱間を覆うのだから横幅も丈も几帳に使うものよりかなり大きい。 |

|||

『[[類聚雑要抄]]』巻第四には「壁代此定ニテ、七幅長九尺八寸也」とある<ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、p.596</ref><ref group="注" name="04-02" />。 |

|||

壁代は通常取り付ける高さより約2尺長い。 |

|||

通常御簾の内側は四尺几帳だが、冬場は寒気を避けるために御簾の内側に壁代を掛け、その内側にまた几帳を立てた<ref>[[#小泉和子1979|小泉和子1979]]、p.23</ref>。 |

|||

壁代は綾絹製で併仕立。表は几帳と同じく朽木形文などの模様で裏は白地である<ref group="注" name="04-03" />。 |

|||

御簾を巻き上げるときは壁代も巻き上げるのを常とし、そのときは木端<small>(こはし)</small>という薄い板を芯にいれて共に巻き上げ野筋で結ぶ。野筋とは帷に垂れ下がっている絹の紐である。 |

|||

几帳にも付いている。 |

|||

==== 軟障<small>(ぜじょう)</small>と幔<small>(まん)</small> ==== |

|||

軟障<small>(ぜじょう)</small>と幔<small>(まん)</small>もカーテンの一種である。 |

|||

壁代や几帳は外が覗けるようになっているが、軟障は完全に縫い合わせて視界を遮り、覗けないようになっている。 |

|||

室内で使うのが軟障で、高級品は大和絵が描かれたりする。 |

|||

屋外で使うのが幔<small>(まん)</small>で、絵はなく太い鮮やかな縦縞である。 |

|||

『年中行事絵巻』巻五「内宴」に描かれる綾綺殿<small>(りょうきでん)</small>の場面に両方が描かれている<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、p.28下段</ref>。 |

|||

=== 障子 === |

|||

現在「障子」というと桟に和紙が貼られ、緩やかな光の差し込むものを云う。 |

|||

しかし寝殿造の時代の初期においては、障子とは「さえぎるもの」「ふさぐもの」の意味で<ref>[[#迎井夏樹1973|迎井夏樹1973]]、p.70</ref>、建具一般をさす。 |

|||

『建築大辞典』には「①平安時代に現れた障屏具の総称。〔そうじ〕ともいう」とある<ref>[[#建築大辞典1993|建築大辞典1993]]、pp.719-720</ref>。 |

|||

「障屏具」とは仕切りに使われる可動式装置の総称。 |

|||

「障子」の「障」には「さえぎる」という意味、「子」とは「小さな道具」という意味がある。 |

|||

つまり「障子」とは文字の通り「さえぎる道具」である。 |

|||

『日本史広辞典』には「屋内の間と間の隔てに立てて人目を防ぐもの。 |

|||

もとは板戸、襖、明障子、衝立、屏風などの総称」とある<ref>[[#日本史広辞典|日本史広辞典]]、p.1081</ref>。 |

|||

「障子は木の骨組みに布や紙を貼った室内用の間仕切りパネル」<ref>[[#小泉和子2015|小泉和子2015]]、p.40</ref> |

|||

である。木枠付きの板の場合もある。 |

|||

屏風も「さえぎる道具」という意味で障子なのだが、格が高いので障子と言われることは少ない。 |

|||

しかし衝立は障子と云われた。 |

|||

例えば内裏[[清涼殿]]にある「[[年中行事障子]]」はパネルに足の付いた衝立であるし「[[賢聖障子]]」は[[紫宸殿]]の母屋と北庇との間に填められた間仕切りである。 |

|||

衝立障子の歴史は古く、奈良時代・[[天平宝字]]5年<small>(761)</small>の「法隆寺縁起井資財帳」には、橘夫人の奉納したものの中に「障子一枚」があり、高さ七尺・広さ三尺五寸、表が紫綾で、裏が繰<small>(うすいあい色の絹)</small>とある<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.23</ref>。 |

|||

その障子の発達はそのまま寝殿造の発達でもあり、また書院造への道でもある。 |

|||

==== 『類聚雑要抄』にある室礼 ==== |

|||

[[File:G420-zyu03.jpg|thumb|250px|<strong>420:</strong>「類聚雑要抄・巻2」<ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、p.555</ref> |

|||

にある東三条殿の指図。]] |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G420-zyu03.jpg 画像420]は12世紀前半の『類聚雑要抄』巻第二<ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、p.555</ref>にある東三条殿・寝殿母屋と南庇にかけての室礼<small>(しつらえ)</small>の指図であるである。東三条殿なので母屋は六間、その内塗籠が二間で、残る四間とその南庇が主人のスペースとして一体化して使われている。東三条殿なので先ほどの壁代の仕様から、反物の幅を現在と同じ36cmと仮定して類推すると柱間寸法は10尺ぐらい。それが3×4の12坪だからこの指図の範囲は約110㎡、65畳ぐらいの広さとなる。 |

|||

下から1/3ぐらいの処に横に柱列があるがその上が母屋で「帳」とあるのが帳台<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G473-rekihaku.jpg 画像473])</small>、つまり天蓋付きのベッドである。 |

|||

下が南庇で「帳」の真南に昼間の御座がしつらえられている。西に屏風を立て二階棚に置き物が書かれているが、それが主人の常居所<small>(居間)</small>に置かれるワンセットである。 |

|||

庇の南面、簀子縁側には四尺几帳が置かれている。御簾も掛かっているはずである。 |

|||

母屋と南の庇の間の隔ては指図には省略されているが、文中に「母屋の簾、四尺几帳の高さに巻き上げる。鉤あり、おのおの壁代を懸ける<small>(読み下しは川本重雄<ref>[[#川本重雄1998|川本重雄1998]]、p.168</ref>)</small>」とある。 |

|||

残る三面は押障子と鳥居障子<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G450-mks002e.png 画像450])</small>で仕切っている。 |

|||

北庇との間は押障子と鳥居障子はほぼ交互に使われている。内裏の[[紫宸殿]]なら[[賢聖障子]]が填められている処である。はめ殺しの賢聖障子にも数カ所戸が付いていたが、ここでは鳥居障子<small>(襖)</small>がその役目を果たしている。 |

|||

母屋に置かれた「帳」の東<small>(右)</small>に棟分戸と書かれているのが塗籠の妻戸で、それが閉じられて前に屏風が置かれている。「帳」の西<small>(左)</small>ははめ殺しの押障子で通り抜けは出来ない。内裏の紫宸殿ではこの位置には漆喰の白壁がある<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、p.22下段・p.24上段</ref>。南庇は両側<small>(東西)</small>を鳥居障子<small>(襖)</small>で仕切っている。庇に畳と書かれているので、何人かの女房が傍に控えているのだろう。 |

|||

平面図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G110-kenmen.png 画像110])</small>にすると塗籠以外には壁が無いという寝殿も、決してただのオープンスペースではなく、実際にはこうした取り外し可能、移動可能な建具で仕切られている。 |

|||

==== 六波羅泉殿の障子 ==== |

|||

[[File:G430-wik-skk756e.jpg|thumb|250px|<strong>430:</strong>平清盛の六波羅泉殿の指図<ref>[[#山槐記|山槐記]]、治承2年11月12日条・巻1,p.162</ref>。]] |

|||

多くの障子が史料上登場するのは平清盛の六波羅泉殿である<ref>[[#山槐記|山槐記]]、治承2年11月12日条・巻1,p.162</ref>。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G430-wik-skk756e.jpg 画像430]の範囲だけでも「ヤリト<small>(遣戸)</small>」、「シトミ<small>(蔀)</small>」「カウシ<small>(格子)</small>」「「カヘ<small>(壁)</small>」「スキシヤウシ<small>(杉障子)</small>」「シヤウシ<small>(障子)</small>」「アカリシヤウシ<small>(明障子)</small>」「トリイシヤウシ<small>(鳥居障子)</small>」などが出てくる。 |

|||

なお、「カウシ<small>(格子)</small>」と「シトミ<small>(蔀)</small>」が同時に出てくるが「シトミ<small>(蔀)</small>」は格の低い建具が使われる北面のみに書かれているので、表記の違いに意味があったのかもしれない。 |

|||

==== 押障子 ==== |

|||

内裏の紫宸殿で母屋と北庇を仕切る「[[賢聖障子]]」がもっとも有名であり、柱間に填めて間仕切りにする。 |

|||

取り外し可能なパネルであり、現に紫宸殿では儀式のあるときだけ填めている<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.28</ref>。 |

|||

紫宸殿ではないが、推定13世紀末の『枕草子絵巻』には柱間に填めた押障子の一部に引き違いの襖のような遣戸障子が組み込まれている<ref>[[#枕草子絵詞|枕草子絵詞]]、p.47</ref>。 |

|||

==== 副障子<small>(そえしょうじ)</small> ==== |

|||

[[File:G440-SDN_012-02.jpg|thumb|250px|<strong>440:</strong>『松崎天神縁起』の副障子。]] |

|||

副障子とは壁に添える装飾用のパネルのことである。絵巻には腰の高さの低い副障子が描かれ、それが常居所<small>(じょういじょう)</small>、つまり主人の居間を表す。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G440-SDN_012-02.jpg 画像440]は『松崎天神縁起』の播磨守有忠の居間だが、有忠<small>(中央)</small>の背後にあるのが副障子である<ref>[[#松崎天神縁起|松崎天神縁起]]、p.53下段</ref>。 |

|||

絵巻での初出は平安時代<small>(12世紀前半)</small>の『源氏物語絵巻』「宿木」段の清涼殿朝餉間<small>(あさがれいのま)</small><ref>[[#源氏物語絵巻|源氏物語絵巻]]、pp.30-31</ref>である。 |

|||

12世紀半ば過ぎの『病草子』「不眠症の女」にも副障子は描かれている<ref>[[#病草紙|病草紙]]、p.99</ref> |

|||

。 |

|||

鎌倉時代の絵巻では『法然上人絵伝』<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga80-hn-oimawasi.jpg 画像a80])</small>や『慕帰絵詞』<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G481-nurigome.jpg 画像481])</small>の塗籠の中にも描かれている。 |

|||

周囲に軟錦<small>(ぜんきん)</small>が貼られ、高級なものでは大和絵が描いてある。 |

|||

『病草子』「不眠症の女」は主人の部屋ではなく侍女の部屋のためか大和絵ではなく唐紙である。 |

|||

また『春日権現験記絵』の紀伊寺主の屋敷には更に格の低い、軟錦は張られているが無地の副障子が出てくる<ref>[[#春日権現験記絵|春日権現験記絵]]、下・p.13上段</ref>。 |

|||

==== 遣戸障子 ==== |

|||

遣戸は現在の襖の原型であり、国産で大陸には無い。記録上は10世紀末頃を初見とする<ref>[[#川本重雄1987|川本重雄1987]]、p.75</ref>。なお舞良戸<small>(まいらど:[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G341-23KS-08.jpg 画像341])</small>なども遣戸なのだが、すでに述べたのでここでは室内に限る。 |

|||

平安時代以降の絵巻には現在の襖の原型を含む多くの障子が描かれるが、絵巻物自体が12世紀以降である。 |

|||

それ以前については文献史料しかないが、物語を見ると『[[竹取物語]]』『[[伊勢物語]]』『[[土佐日記]]』には現在の襖のような遣戸は出てこない。 |

|||

『[[宇津保物語]]』には壁代は出てくるがやはり遣戸は出てこず、10世紀末頃とされる『[[落窪物語]]』に始めて「中隔ての障子をあけたまふに」と襖のような遣戸が出てくる<ref>[[#むしゃのこうじ2002|むしゃのこうじ2002]]、pp.49-50</ref>。 |

|||

『[[源氏物語]]』にも出てくる。 |

|||

平安時代も末、12世紀頃には、内裏や寝殿の儀式のときの室礼の指図に「ショウシ」あるいは「障子」と書かれるものが多くあり、それらは引違戸の記号で書かれる<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G620-ruiju2-p524-5.jpg 画像620])</small>。 |

|||

現在の襖や障子の上下の桶<small>(上下の溝)</small>の幅は襖や障子の幅より狭く、それで二枚の襖などが開いたときにはきちんと重なるが、この工夫はいつからのものかは判らない。 |

|||

平安時代から鎌倉時代の遣戸はそうはなっておらず、桶は遣戸と同じ幅で、2本の溝を掘ると二枚の遣戸の間に溝の土手分の隙間が出来る。 |

|||

そのため遣戸を閉じたときに重なる部分に方立<small>(ほうだて)</small>、つまり細い柱を立ててその隙間を埋める。 |

|||

実例は法隆寺・聖霊院<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.93</ref>と、絵巻では『春日権現験記絵』にある<ref>[[#春日権現験記絵|春日権現験記絵]]、下,p.6下段,p.7上段</ref>。 |

|||

==== 鳥居障子 ==== |

|||

[[File:G450-mks002e.png|thumb|250px|<strong>450:</strong>『枕草子絵詞』より鳥居障子。]] |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G450-mks002e.png 画像450]の襖状のものが鴨居の上まで含めて鳥居障子である。 |

|||

寝殿造は今の襖や障子を前提とした建築物ではないので、内法長押<small>(うちのりなげし)</small>の位置が高い。 |

|||

例えば寝殿造の工法を伝える西明寺の例では柱の芯々で9.4尺<small>(2.84m)</small>。柱と柱の間の開口部は8.3尺<small>(2.5m)</small>、内法長押と下長押の間は8.1尺<small>(2.4m)</small>もある<ref>[[#日本建築史図集2011|日本建築史図集2011]]、p.112</ref>。 |

|||

その高さは東三条殿など最上級の摂関家の寝殿造でも同じで、現在の和風住宅の鴨居<small>(約6尺)</small>より約2尺<small>(60cm)</small>高いことになる。 |

|||

その内法長押の位置が鴨居であったら襖は今より幅があるだけでなく、高さまで2尺も高くなってしまう。 |

|||

当時は大工道具も未発達。平鉋<small>(ひらかんな)</small>もない時代に敷居や鴨居の溝を掘るのは大変で、そのため「子持障子」<ref group="注" name="04-04" />と云って、ひとつの溝に二枚三枚の明障子を填めることまである。 |

|||

遣戸障子も今日から考えると実に武骨で大変重い建具であり滑りも悪い。今の襖なら指一本でも明けられるが、[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G450-mks002e.png 画像450]の襖にも遣戸障子を開けるための40~50cmほどのひもが描かれている。 |

|||

また、現存する初期書院造、[[二条城]]大広間や[[園城寺]]・光浄院客殿の帳代構の襖にも、半ば装飾化はしているが同様に紐がつけられている。中世以前にはどれだけ重かったかがそれだけでも解る。 |

|||

そのため日常生活にふさわしい遣戸障子、今でいう襖を収めるには、建物の一部である内法長押よりも下の位置に鴨居を取り付ける。 |

|||

小泉和子によると内法長押の下一尺ほどのところに入れるという<ref>[[#小泉和子2015|小泉和子2015]]、p.40</ref>。 |

|||

それでも襖は今より一尺あまり高い。 |

|||

そして鴨居と内法長押の間はやはり障子、つまりパネルを填める。 |

|||

当時こうした形式の障子を神社の鳥居の形に似ていることから鳥居障子と呼んだ。 |

|||

『[[台記]]』<ref>『[[台記]]』仁平4年<small>(1154)</small>10月21日条</ref>に東三条殿で開かれたかれた因明講仏事の室礼が記されているが、そこには東対西庇南第三間北側の鳥居障子を外し、母屋塗籠の妻戸の上と、その鳥居障子を外した部分に御簾を懸けるとある<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.180-181</ref>。 |

|||

現在では障子や襖は建物ではなく建具だが、鴨居や敷居は建物の一部である。 |

|||

しかし寝殿造においては鴨居の上の、今なら塗り壁の部分も障子である。 |

|||

敷居や鴨居もその上のパネルも含めて取り外し可能な建具の一部である。 |

|||

鳥居障子について[[川本重雄]]はこう云う。 |

|||

寝殿造の内法長押の位置が、日常的な生活空間にふさわしいヒューマンスケールの建具を収めるには高い位置にあるために、鳥居障子のような形式が生まれたのである。日常的な生活空間に基盤をおいた建築ではなく、儀式にその成立基盤をおいた建築であるがゆえに、寝殿造を生活空間とするためにはこのような工夫がいろいろ必要であったのである。寝殿造の建築スケール・空間スケールもまた、儀式のために作られたものであった。<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.13</ref> |

|||

==== 杉障子(板障子) ==== |

|||

[[File:G460-sugisouji.jpg|thumb|250px|<strong>460:</strong>『『慕帰絵詞』の杉障子の絵]] |

|||

遣戸障子が現在の襖であるとは限らないのがこの杉障子である。 |

|||

杉は檜と同様に真っ直ぐな木で上質なものは縦に割りやすい。 |

|||

今なら製材機で簡単に板が作れるが、平安・鎌倉時代にそんなものは無く、それどころか大木を縦に切る大鋸<small>(おが:[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaa4-rekihaku.jpg 画像aa4] |

|||

)</small>すら日本に伝わるのは室町時代である。 |

|||

寝殿造の時代には板は割って作り、仕上げは槍鉋<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaa0-16-0512-HR15-10.jpg 画像aa0])</small>で削る。 |

|||

それで幅広の板まで作っている。 |

|||

なお木材は杉だけとは限らず杉障子も含めて板障子とも呼ばれるが、杉障子という用語が良くでてくることから杉を使う場合が多かったと思われる。 |

|||

なお、内裏[[紫宸殿]]の「[[賢聖障子]]」も板のパネルに絹を張り、その上に絵を描いたものである<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.27</ref>。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G470-sugisouji.jpg 画像470]は『慕帰絵詞』にある杉障子である。ここでは建物の外周に使われており、その杉戸には鳥や草木やが描かれている。馬もよく描かれる。 |

|||

=== 畳み、円座 === |

|||

[[File:G465-rekihaku.jpg|thumb|250px|<strong>465:</strong>畳と円座。<small>(国立歴史民俗博物館)</small>]] |

|||

畳みは蓆<small>(むしろ)</small>を重ねて綴じたものであり、現在のもののように固くしまったものではなく、柔らかく弾力があった<ref>[[#小泉和子2015|小泉和子2015]]、p.45</ref>。 |

|||

大きさは『延喜式』によると位階によって異なり一位は6尺×4尺、二位は5尺×4尺、三位は4.6尺×4尺、四位から六位は4尺×3.6尺と大小様々だったようだが<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、pp.120-121</ref>、200年ほど後の『類聚雑要抄』には高麗畳の寸法に「長七尺五寸弘三尺五寸」とある<ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、巻4・p.596</ref>。 |

|||

この縦横比率は現在の畳みに近づいてはいるが、しかし畳みの敷き詰めは想定していない。 |

|||

畳みの種類で出てくることが多いのは[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G465-rekihaku.jpg 画像465]にある高麗縁で、高麗には大紋高麗と小紋高麗があり、大紋高麗は親王・摂関・大臣。小紋高麗は大臣でない公卿。最上級は繧繝縁<small>(うんげんべり、うげんべり)</small>だが、それが使えるのは天皇・皇后・上皇、神仏像と限られている。公卿より下位の殿上人は紫縁である。紫縁より下には黄縁とか縁なしなどもある<ref>[[#海人藻芥|海人藻芥]]、p.90</ref>。 |

|||

平安時代には畳みは単体で敷かれるか、せいぜい二行対座ぐらいなので、この縁の種類でそこに座る者の位が表せた。 |

|||

重ねて綴じていない蓆も沢山使われ、儀式のときなどは床一面に蓆を敷き、その上に畳みを置いた。 |

|||

また儀式に限られるが高貴な者の通路として庭に敷かれることもある。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G465-rekihaku.jpg 画像465]の中央にあるのは円座である。円座は藺<small>(い)</small>、菅<small>(すげ)</small>などの葉を丸く組み、渦巻状にして縫いとじた円形の敷物である。菅円座が最高級とされた<ref>[[#小泉和子2015|小泉和子2015]]、p.49</ref>。 |

|||

=== 塗籠から帳代構へ === |

|||

<gallery> |

|||

File:G471-tn686e1.jpg|thumb|250px|<strong>471:</strong>「家屋文鏡」にあるテラス付きの家<ref>[[#田辺泰1935|田辺泰1935]]、p.38</ref> |

|||

File:G472-SDN_12-zyu04.jpg|thumb|250px|<strong>472:</strong>「類聚雑要抄巻第二」、移徙・寝殿<ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、巻2</ref> |

|||

File:G473-rekihaku.jpg|thumb|250px|<strong>473:</strong>[[国立歴史民俗博物館]]にある「帳」。 |

|||

File:G474-SDN_012-01.jpg|thumb|250px|<strong>474:</strong>飛香舎・指図<ref>[[#山槐記|山槐記]]、巻1,p.232</ref> |

|||

</gallery> |

|||

==== 塗籠 ==== |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G471-tn686e1.jpg 画像471]は「家屋文鏡」の[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G811-0424-TH2-03.jpg 画像811]だと眞下になってしまうテラス付きの家である。壁で囲われた建物が王の夜の居所<small>(寝室)</small>で、昼間の居所であるテラスと合わせて王のスペース。そして臣下は地面と推定される。 |

|||

その形は[[延喜式]]に定められた[[大嘗祭]]<small>(だいじょうさい)</small>の大嘗宮にも見られる。 |

|||

内裏で云うなら「夜御殿」<small>(よるのおとど)</small>と「昼御座」<small>(ひのおまし)</small>である。 |

|||

その「夜御殿」と「昼御座」が母屋であり、それを庇で囲んだものが初期の寝殿である<ref>[[#平井聖1974|平井聖1974]]、p.47</ref>。 |

|||

その壁で囲われた、寝殿造の中では唯一部屋らしい部屋が「塗籠」<small>(ぬりごめ)</small>と呼ばれる。 |

|||

防犯上ももっとも安全な場である。 |

|||

しかし先の[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G420-zyu03.jpg 画像420]<ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、p.555</ref>の段階ではもう寝所(帳)は塗籠の外であった。 |

|||

内裏の清涼殿でも天皇は「夜の御殿」つまり塗籠に寝ていたが『長秋記』<ref>[[長秋記]]、長承2年(1133)9月18日条</ref>によるとそれは[[堀河天皇]]までで、[[鳥羽天皇]]と[[崇徳天皇]]は塗籠に寝なかったとある。 |

|||

==== 帳 ==== |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G472-SDN_12-zyu04.jpg 画像472]は『群書類従第26』収録の「[[類聚雑要抄]]」<ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、pp.540-541</ref>に永久3年<small>(1115)</small>7月21日に当時左大臣だった[[藤原忠実]]が[[東三条殿]]を相続し、そこに移ったときの寝殿の指図である。この指図には本来寝室のはずの塗籠には何も室礼はなく、帳<small>(ちょう)</small>は母屋中央に設置されている。その脇には昼御座<small>(ひのおまし)</small>、南の庇にも御座がしつらえられている。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G473-rekihaku.jpg 画像473]が帳であり、L形の土居の上に柱を立て、上は絹張りの格子で覆い、周囲には帷子<small>(かたびら)</small>を垂らす。天皇、皇后の場合は浜床という台を置くので、天蓋付きのベッドのようなものだが、一般には中に敷くのは畳み二枚と薄い敷き布団である。 |

|||

==== 障子帳(帳代) ==== |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G474-SDN_012-01.jpg 画像474]はそれから半世紀後の応保元年『[[山槐記]]』<ref>[[#山槐記|山槐記]]、応保元年(1161)12月17日条、p.232</ref>にある[[二条天皇]]の中宮・[[藤原育子]]入内のときの飛香舎<small>(ひぎょうしゃ:通称「藤壺」)</small>の室礼である。 |

|||

母屋四間に帳台、同庇に昼御座を設置してはいるが、それは中宮としての格式を示す形式的なもので、実際の生活の場、常御所<small>(つねのごしょ)</small>は母屋西端の二間である。 |

|||

そしてその南側入り口に脇障子が設えられている。これが障子帳<small>(しょうじちょう)</small>である。 |

|||

『民経記』<ref>『民経記』、寛喜3年(1231)4月9日条</ref>によると御所修理で若宮の寝所として、北面の「東向帳代」を北向きに改造している。改造したというのだから移動できる障子帳ではなくて固定されたものということになる<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.148</ref>。 |

|||

この「帳代」は「帳台」の宛字ではなく「帳の代り」という意味で障子帳である。 |

|||

押障子で紹介した『松崎天神縁起』の播磨守有忠の居間<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G440-SDN_012-02.jpg 画像440])</small>では右上の、有忠の妻の背後に見えるのが障子帳である。 |

|||

室内に単独で立てられたものではなく既に建物に組み込まれている。 |

|||

黒い柱二本は漆塗りである。先に見た『枕草子絵巻』の鳥居障子<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G450-mks002e.png 画像450])</small>の鴨居もやはり黒塗りだった。建物は仏閣以外は基本白木であるが、道具や建具は漆塗にする。 |

|||

つまりこれは建具が建物に組み込まれたことを示している。 |

|||

その二本の黒い柱の間に帷<small>(とばり:カーテン)</small>が下りる。二本の黒い柱の外側に細長い脇障子が填めてある。袖壁ともいう。入り口の敷居は床より1段高くなっている。<br> |

|||

播磨守の妻が畳みの上で横になっているがその部分が寝室ではない。これは寝ているのではなく、寝室の外の居間で夫婦がくつろいでいる図である。妻は寝そべって歌を書いている。 |

|||

寝室は背後の障子帳の帷<small>(とばり)</small>の中である。 |

|||

このように絵巻などに出てくる寝所の図に出てくる狭い小壁・脇障子は、固定された障子帳で、それを装飾化したものが書院造の帳台構である。 |

|||

==== その後の塗籠と納戸 ==== |

|||

<gallery> |

|||

File:G481-nurigome.jpg|thumb|250px|<strong>481:</strong>『慕帰絵詞』の「塗籠」<small>(寝室)</small> |

|||

File:G482-nanndo.jpg|thumb|250px|<strong>482:</strong>『慕帰絵詞』の「納戸」<small>(金庫室)</small> |

|||

File:G483-3-kkp349e.png|thumb|250px|<strong>483:</strong>近衛殿・寝殿<br><small>(島田武彦復原図より作成)</small> |

|||

File:G484-071-1-z02.png|thumb|250px|<strong>484:</strong>足利義教の寝殿<small>(川上貢復元図より作成)</small> |

|||

</gallery> |

|||

先に鳥羽天皇の頃から塗籠の外の帳で寝るようになったと述べたが、しかし誰も塗籠を寝室として使わなかったという訳ではなく、庶民住宅でも13世紀の『[[古今著聞集]]』にはこんな記述がある。 |

|||

家のあるじは遊女にてぞ侍りける。おのおのうちやすみて寝ぬれば、あるじも'''ぬりごめ'''に入りて寝にけり。<ref>[[#古今聴聞集|古今聴聞集]]、549話,p.431</ref><ref group="注" name="04-05" /> |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G481-nurigome.jpg 画像481]は、中世も南北朝の頃、観応2年<small>(1351)</small>の『慕帰絵詞』<small>(ぼきえし)</small>だが、その左下に描かれているのが塗籠である。 |

|||

東三条殿の塗籠のように大きくはなく立派な妻戸も無い。 |

|||

しかし蹴破ればすぐに侵入出来る襖などではなく、塗壁や板壁に囲まれ小さな遣戸には中から環貫が掛かるようになっており、中の広さは四畳ぐらいで畳みが敷き詰められ、塗壁の下には副障子が張られて守り刀と枕が描かれている。同じ『慕帰絵詞』の[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G482-nanndo.jpg 画像482]は金庫室としての塗籠である。中には鞍などが置かれている。 |

|||

塗籠は最も閉ざされたスペースで元々金庫室と寝室を兼ねていた。 |

|||

塗籠から出て母屋に設置した帳<small>(ちょう)</small>に寝るようになっても、その帳が徐々に変化して障子に囲まれた帳代<small>(障子帳)</small>となり、寝殿等の建具による間仕切りが進むにつれ、その障子帳<small>(帳代)</small>も間仕切りのひとつとして建物に作り付けになってゆく。 |

|||

一方で金庫室としての塗籠も完全に消える訳ではない。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G483-3-kkp349e.png 画像483]は近衛殿の小型の寝殿である。『高嗣記』嘉禎3年<small>(1237)</small>正月14日条より島田武彦が復原した。母屋を棟分戸で南北に仕切っているが、東側に「御帳」と「塗籠」が南北に並んでいる。「御帳」とあるのが作り付けになった障子帳である。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G484-071-1-z02.png 画像484]は『満済准后日記』から[[川上貢]]が復元した[[足利義教]]の寝殿復元図である。そこにも金庫室としての塗籠が「御小袖間」として出てくる。 |

|||

其様ハ寝殿北向傍南〈号御小袖間〉一間々半計在所在之、四方以厚板為垣、北面一方板戸、其腋ハタ板也、戸ク々ロ掟也、其上又板戸、同ク々ロ也、仍二重戸在之、<small>(中略)</small>御重代御太刀〈号サ作ト〉、并御重代御鎧〈号小袖〉、戸入口ニ大文御座二畳並敷之。<ref>[[#満済准后日記|満済准后日記]]、永享4年(1432)5月8日条</ref> |

|||

「御小袖間」の「御小袖」とは足利氏重代の鎧の名である。「ク々ロ<small>(くくろ)</small>」というのは簡単に言うと鍵。塗籠なのだが、云ってみれば宝物金庫室としての厳重な納戸である。 |

|||

その隣室には金庫室のガードマンとして武士がつめていたらしい<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、pp.367-368</ref>。 |

|||

ただしこの段階では元の塗籠「御小袖間」は母屋の東西どちらかではなく、母屋の北側、棟分戸の北に位置している。 |

|||

== 寝殿造の内郭 == |

|||

上級の寝殿造では門が二重になっている。例えば[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G070-kne.png 画像070]や[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G520-rekihaku.jpg 画像520]の、大路や小路に面している正門とその正面にある中門である。その中門の内側のエリアが寝殿造の中心部で、ここではそれを内郭として寝殿に近い方から説明する。 |

|||

:ただし以下の説明は内郭・外郭とも主に12世紀前半の、寝殿造の中でも上級の屋敷のイメージが中心である。寝殿造は時代とランクによって様々であり、定型など存在しないことは冒頭の[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030]から[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G070-kne.png 画像070]までを見ても判るし、一番情報の豊富な東三条殿でも復元者の違いによって[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G020-rekihaku.jpg 画像020]の復元模型と[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030]の平面図では実は細部が異なっている。12世紀前半から1世紀も遡ると確度の高い配置図が描けるほどの屋敷は無い。 |

|||

=== 渡殿<small>(わたどの)</small>と二棟廊 === |

|||

渡殿には単廊<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G140-HR04-10.jpg 画像140] |

|||

)</small>と複廊<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G150-61YS-13.jpg 画像150] |

|||

)</small>がある。 |

|||

東三条殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030])</small>だと「東北渡殿」とあるのが複廊、その南の「東透渡殿」は単廊である。ただし渡殿という呼び名が出てくるのは10世紀からで、透渡殿は11世紀末から12世紀初めごろである<ref>[[#飯淵康一1985|飯淵康一1985]]、pp.367-368</ref>。 |

|||

二棟廊は複廊である。複廊自体は奈良時代からある。薬師寺の二棟廻廊<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G150-61YS-13.jpg 画像150])</small>で判るように単廊を二つ並べたものであるので下から見たら棟が二つあるように見える。しかし外から見ると棟はひとつである。 |

|||

東三条殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030])</small>で「東二棟廊」と呼ばれているのは外郭にある複廊だが、通常は寝殿の北側から東西に突き出す複廊、東三条殿だと「東北渡殿」あるいは「西北渡殿」とある位置が二棟廊と呼ばれる<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G040-uji.png 画像040])</small>。 |

|||

「二棟廊」という呼び名が出てくるのは12世紀からである<ref>[[#飯淵康一1985|飯淵康一1985]]、pp.367-368</ref>。 |

|||

この複廊は屋敷により、時代により、様々な使われ方をする。主人の近親者の住まいだったり、あるいは主人の居間だったりもする。その場合には「出居」と呼ばれ、そこが応接間になることもある。ただし平安時代から鎌倉時代前半ぐらいにかけては、機能分化した専用の部屋というものはあまり無く、主人の居間兼応接間ぐらいの意味である。 |

|||

主人、または主人に準じる者の場として定着してくると、目の前の透渡殿が消える。庭からの拝礼を受けるのに邪魔だからである<ref>[[#藤田勝也2003|藤田勝也2003]]、pp.224-229</ref>。 |

|||

時代が下ると徐々に機能分化も始まるのか応接間として固定化される場合には大臣家以上では「公卿座」とも呼ばれるようになる<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G080-mrmd.png 画像080])</small>。 |

|||

更に時代が下り書院造の時代に近づくと、この「公卿座」は「廊」といったひとつの建物では無くなり「主殿」の一部に組み込まれる。しかし鎌倉時代初期から小規模な寝殿造、例えば藤原定家の京極殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G060-tikas.png 画像060])</small>などは既にそうであった<ref group="注" name="05-04" />。 |

|||

=== 対<small>(たい)</small> === |

|||

[[File:G510-hkd.png|thumb|250px|G510-hkd.png|<strong>510:</strong>堀河殿・対と対代廊<br><small>(太田静六復元図より作成)</small>]] |

|||

[[File:G511-taidai-483e3.jpg|thumb|250px|<strong>511:</strong>法住寺南殿・対代<br><small>(『年中行事絵巻 |

|||

』より)</small>]] |

|||

対の雰囲気をよく伝えている現存遺構は冒頭にも挙げた法隆寺の聖霊院<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G010-HR07-06.jpg 画像010])</small>である。 |

|||

対も『[[家屋雑考]]』の影響と、東三条殿の復元図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030])</small>から寝殿と同じ広さで同じような構造というイメージが強いが、そうとも限らない<ref group="注" name="05-01" />。 |

|||

==== 対に見る寝殿造の変遷 ==== |

|||

「対」の他に「対代」「対代廊」という言葉も出てくる。「対」には「対代」や「対代廊」を含むこともある<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.535</ref>。 |

|||

「対代」には「対代廊」を含むこともある。文献上の「対代」の初出は『[[権記]]』長保5年<small>(1003)</small>2月20日条の枇杷殿の対代。「対代廊」は『柳原家記録』寛治5年<small>(1092)</small>正月1日条の堀河殿東対代廊が初出である<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.307</ref>。 |

|||

かつては寝殿を90度傾けたようなものが本来の「対」で、寝殿造の変質、衰退とともにそれが段々と簡略化されていったのが「対代」や「対代廊」と思われていた<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.315</ref>。 |

|||

特に太田静六は「対代」「対代廊」という言葉が出てくる以前が「正規寝殿造」で<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、pp.308-309</ref>、出てきた頃から寝殿造の変質が始まる。その後の平家時代に更に寝殿造の小型化が進み<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.541</ref>、鎌倉時代になると「対代」「対代廊」まで失われて、その後、書院造へと推移していくとした<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.522</ref>。 |

|||

しかし問題は「対」「対代」「対代廊」は何処が違うのかという点にある。 |

|||

「対代廊」は「母屋梁間一間という形態上の共通点を持っている」<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.314</ref><ref group="注" name="05-02" />。 |

|||

しかし「対代」は難しい。 |

|||

様々な形式の対代がある<ref group="注" name="05-03" /><ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.314</ref>。 |

|||

特に梁間二間の母屋に四面庇、つまり[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G110-kenmen.png 画像110]の寝殿概念図を90度傾けたものに更に南広庇まで付いている三条烏丸殿東対まで「対代」と呼ばれることがある。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G511-taidai-483e3.jpg 画像511]は後白河の仙洞御所・法住寺南殿で『年中行事絵巻』には「西対」と書かれる梁行四間の立派なものである。しかし『重方記』には「西対代」と書かれる。確かにこの絵を見ると梁間は四間だが東は長押一段低い弘庇になっている。 |

|||

==== 「対」と「対代」の違い ==== |

|||

[[File:G512-tai.png|thumb|250px|<strong>512:</strong>両説のポイント]] |

|||

平安時代末期で「対代」と云われた事の無い「対」を「正規の対」と仮称し、それらが三条烏丸殿東対代と違うところを探すと一点だけある。東西どちらかに孫庇を加えて梁間が五間あることである。 |

|||

例えば[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030]の東三条殿・東対は四間四面の南に弘庇があり、寝殿の反対側の東に孫庇が付いている。 |

|||

更に、12世紀の初めの[[藤原忠実]]の語談をまとめた『[[富家語|富家語談]]』には「仰云、対代ト云ハ無片庇対ヲ云也」<ref>[[#富家語談|富家語談]]、p.165</ref>と「片庇」つまり「孫庇」の無い「対」を「対代」と云うと記している<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.314-315</ref>。 |

|||

以上のことから[[川本重雄]]は次のようにまとめる<ref>[[#川本重雄1988|川本重雄1988]]、p.315</ref>。 |

|||

*'''正規の対''': 梁間二間の母屋に四面庇、南広庇、そして寝殿の反対側に孫庇を備えた対。 |

|||

*'''対代 ''': 「正規の対」で述べた対の規格に合わないもの。 |

|||

*'''対代廊 ''': 「対代」のうち母屋の梁間が一間のもの。 |

|||

川本重雄は「対」とは元々は大きさと無関係な、寝殿に対する脇殿のことであったろうとする。 |

|||

だから「正規の対」とか「対代」とか区別する必要はなかった。 |

|||

そこに、もはや脇殿とは云えないような大型の「対」が登場する。『大鏡』<ref>[[#大鏡|大鏡]]、「太政大臣兼家」,p.167</ref>には[[藤原兼家]]が内裏の清涼殿をまねて西対を作りひんしゅくを買ったとある。清涼殿は梁間五間である。藤原兼家がひんしゅくを買ったということは、それ以前には梁間五間、つまり孫庇まである対・脇殿は無かったのだろうと推測する。 |

|||

しかしその子の[[藤原道長]]の頃には既に普通になる。 |

|||

少なくとも里内裏としての利用が想定される屋敷には清涼殿相当の梁間五間の対を建ててもおかしくはない。 |

|||

その後、儀式饗宴の場が寝殿から対に移り、儀式用の対とそうでない方の区別が意識化されて「対」と「対代」の呼称の違いが生まれたのではないかという<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.316-317</ref>。 |

|||

それを図にすると[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G512-tai.png 画像512]のようにベクトルがまるで逆になる。 |

|||

梁間四間と梁間五間ならたいした違いではないように思うが、梁間五間とは長押一段床が下がる孫庇が有るということになる。里内裏として対が中殿、つまり清涼殿代となる場合には、この長押一段下がる孫庇が重要な意味を持つ。例えば今なら内閣の閣議にも相当する議定が御前で行われる場合、及び天皇の御前で通常行われる叙位、除目では、大臣以下公卿はその長押一段床が下がる孫庇が席になる<ref>[[#藤田勝也2003|藤田勝也2003]]、p.163</ref>。書院造なら上段・下段のようなものである。 |

|||

なお、「対」<small>(たい)</small>という呼び方と「対屋」<small>(たいや)</small>という呼び方があるが、「対」は「対屋」の省略ではない。[[藤田勝也]]によると「対」という呼び方が古く「対屋」という呼び方は平安時代にはごく僅かで、鎌倉時代以降に主流になるという<ref>[[#藤田勝也1991|藤田勝也1991]]</ref><ref>[[#藤田勝也2003|藤田勝也2003]]、pp.85-100再録</ref>。 |

|||

=== 中門廊と中門 === |

|||

[[File:G520-rekihaku.jpg|thumb|250px|<strong>520:</strong>東三条殿の中門と中門廊<br><small>(国立歴史民俗博物館)</small> ]] |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G520-rekihaku.jpg 画像520]に見るように中門廊は寝殿造の外殻と内郭を区切る単廊である。少なくとも平安時代後期以降、中規模以上の寝殿では必ず備え、時代の進展に伴い寝殿造が変化していっても最後まで残った重要な要素である。その位置は、例えば平安時代の[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030]東三条殿のように大規模で東対がある場合には東対の東端から南に延びる。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G070-kne.png 画像070]の近衛殿のように対も対代廊も無い場合には、二棟廊の端から南に延びる。 |

|||

中門廊の中間に中門があり、通常はその正面が正門になる。中門の北側、対や二棟廊の側は板床が張られるが南側は土間が一般的である<ref group="注" name="05-05" />。中門廊の外側は塗り壁であり、外に向かって車寄戸が開く。 |

|||

ところで[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G520-rekihaku.jpg 画像520]の復元模型の中門は左右の中門廊よりも屋根が高くなっている。これを上中門と云う。この模型は東三条殿なので当然だが上中門は公卿以上にしか許されていない。白河院近臣で当時四位であった[[藤原顕季]]の屋敷に上中門に連子窓があるのを見た関白[[藤原師通]]は「公卿以上の身分の家のつくりであるから、早く壊し撤去すべし」と言ったと伝わる<ref>[[#藤田勝也2016|藤田勝也2016]]、p.258</ref><ref>『吉記』安元元年(1175)6月28日条</ref>。 |

|||

===== 玄関としての中門廊 ===== |

|||

[[平井聖]]は、中門をくぐり寝殿南面の中央階より昇るのが主人の経路であり、普段訪れた人は中門廊の中門付近から昇ったとする<ref>[[#平井聖1974|平井聖1974]]、pp.89-90</ref>。 |

|||

大臣家の大饗のときには招待客の尊者と公卿達も中門から南庭に入り、招待者の大臣と庭で拝礼する。 |

|||

その様子が『年中行事絵巻』にある<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、pp.52-53 上段</ref>。 |

|||

しかし[[飯淵康一]]は記録を細かく分析し、主人といえども中門をくぐり寝殿南面の中央階より昇るのは儀式のときだけであることを明らかにしている<ref>[[#飯淵康一2004|飯淵康一2004]]、5章</ref>。 |

|||

また中門廊の中門側妻ではなく、その手前で外側<small>(正門側)</small>に開く車寄戸が後の玄関である<ref group="注" name="05-06" />。 |

|||

しかしそこでも使える者はそんなに多くない。屋敷の主人の通常の出入り口、及び来訪者のうち位の高い者の出入り口になる。多くの者は勝手口にまわる<small>(後述)</small>。 |

|||

その中門廊の壁の外側には濡れ縁がある。身分の低い者は主人の側近、家司を呼んでもらい、家司がこの縁で身分の低い来訪者に面会している図が『春日権現験記絵』などにある<ref>[[#春日権現験記絵|春日権現験記絵]]、上,p.18</ref>。また『西行物語絵巻』では、出家を決意した西行が鳥羽殿で院の近臣に暇乞いする場がやはりこの中門廊外側の縁である<ref>[[#西行物語絵巻|西行物語絵巻]]、pp.20-21</ref>。 |

|||

絵巻上の話とはいえ、武士としては名門で北面の武士ではあっても、殿上人ではなく兵衛尉に過ぎなかった西行は鳥羽院の中門廊には上がれなかった。 |

|||

その中門廊の外側は漆喰の塗壁であり、中門の北側には横格子の連子窓がある。この横連子窓と車寄戸は中門廊の重要な構成要素である。 |

|||

寝殿造の後期には中門が省略されることも多いが、それでも中門廊と車寄戸に横連子窓だけは残り、初期の書院造にまで引き継がれている<ref group="注" name="05-07" />。 |

|||

なお、およそ鎌倉時代頃から中小の寝殿造では門としての中門が省略され、中門廊が「中門」と呼ばれることが多くなる。 |

|||

===== ただの廊下ではない中門廊 ===== |

|||

[[File:G530_031-hn001.jpg|thumb|250px|<strong>530:</strong>押領使漆時国の館。]] |

|||

中門廊を含む内郭が主人の世界であり、その床に上がれる者は限られていた。 |

|||

内裏や里内裏、女院を含めた院御所ではそれを殿上人と呼び、貴族社会では位階が同じでも殿上人とそうで無い者は扱いが違う。 |

|||

限られた者しか上がれない内郭の床の上でも身分によってどこまで入れるかが決まる。その一番外側が中門廊である。 |

|||

中門が省略される場合でも中門廊の有無が屋敷の格式の境目となる。良い例が[[藤原定家]]である。既に公卿であった定家は五位の家司に自分の家を建てさせたら中門廊の無い家<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G060-tikas.png 画像060])</small>を建てられてしまい、それが不満で、後から中門廊代を増築した。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G530_031-hn001.jpg 画像530]は鎌倉時代14世紀の作とされる『法然上人絵伝』に描かれる押領使<small>(武士)</small>漆間時国の館である。ここには中門の無い中門廊がある。 |

|||

ここに中門廊が描かれているのは、地方の在地領主ながら押領使で身分の高い武士ということを説明しようとしている。 |

|||

そしてそこには武具をまとった郎党が宿直し、寝殿には屏風の向こうに主人夫婦の寝姿が描かれる。 |

|||

この構図は寝殿に居る者と中門廊に居る者の身分的関係を簡潔に表している。 |

|||

===== 宴会場にもなる中門廊 ===== |

|||

中門廊は場合によっては宴会場にもなる。『[[台記]]』保延2年<small>(1136)</small>12月21日条に[[藤原頼長]]の内大臣昇格に[[勧学院]]学生<small>(がくしょう)</small>が参賀に訪れたときの指図がある<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.60,図26</ref>。 |

|||

屋敷は東三条殿で、その席は東中門廊に設けられている<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030])</small>。 |

|||

柱間三間を使い、相対する3枚2行の畳で20膳を用意している。 |

|||

これをもってしてもただの廊下ではない<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.188-189</ref>。 |

|||

絵巻などでは中門廊は細くみえるが、『山槐記』には閑院の中門廊の梁間が1丈2尺とあり<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.162</ref>、当時最大級の東三条殿も同程度のはずで、この宴会場は八畳間を三部屋つなげたぐらいのスペースということになる。 |

|||

===== 格式の壁・諸大夫の座 ===== |

|||

[[File:G540-wiki520-hsjd.png|thumb|250px|<strong>540:</strong>東三条殿任大将大饗]] |

|||

正月大饗<small>(だいきょう)</small>は太政官である大臣が開くが、東三条殿の場合、寝殿母屋に尊者<small>(主賓)</small>と公卿、西庇の間の弁・少納言、外記と史<ref group="注" name="05-08" />が西北渡殿<small>(複廊)</small><ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.142 図47</ref>。 |

|||

太政官でない殿上人が北西渡殿<small>(複廊)</small>であるに対し、殿上人でない諸大夫は西中門廊である<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G920-syougatu.png 画像920])</small><ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.144 図48</ref>。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G540-wiki520-hsjd.png 画像540]は同じ東三条殿で、頼長の任大将饗、今で云うなら差し詰め大将任官祝賀会が開かれたときの席の配置である。近衛府の大將・中将・少将と公卿は寝殿の南庇である。 |

|||

任近衛大将饗なので近衛府の少将は例え五位であっても直属の部下で重要なゲストになる。 |

|||

近衛府の官人でも将監・将曹は位が低いので床には上がれず通常は庭に席が設けられるが、この日は雨だったので庭に面した西透殿に畳みが敷かれる。 |

|||

それに対し近衛府官人でない殿上人は西庇。しかしこれはまだメイン会場のすぐ傍である。それに対して諸大夫は、寝殿の西弘庇も西北渡殿も北西渡殿も空いているのに、ずっと離れた西中門廊である<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.173-174 図58</ref>。 |

|||

この二つの大饗の席の位置を比較すると単にランクの順に場所を割り当てたのではないことが解る。 |

|||

中門廊と西北渡殿<small>(二棟廊)</small>の間には簡単には超えられない壁がある。 |

|||

殿上人は勿論、中将・少将も位階では普通四位・五位で諸大夫と同じはずだが、位階だけではないランクというものがある<ref group="注" name="05-09" />。 |

|||

===== 摂関家以外では ===== |

|||

[[飯淵康一]]が「貴族住宅に於ける主人の出口<ref>[[#飯淵康一2004|飯淵康一2004]]、5章5節</ref>」を比較したのは、その時代の公卿の中でも最上級の摂関家である。 |

|||

「摂関家拝礼」や「賀茂詣」や「春日詣」など、扈従はしても主役になることはない普通の公卿は、新築の寝殿に初めて入るときは寝殿南階を使うかもしれないが、新装花殿<small>(新築の屋敷)</small>に入るなど一生の内何度あるかというぐらいで、ほとんど中門廊だったはずである。 |

|||

公卿より下の諸大夫だったら裕福な受領でもないかぎり中門廊すら無かったかもしれない。 |

|||

現に公卿だった[[藤原定家]]でさえ、晩年の屋敷を五位の家司に建てさせたら中門廊が無く<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G060-tikas.png 画像060])</small>、あとから中門廊代を増築したほどである<ref>『[[明月記]]』、寛喜3年<small>(1231)</small>2月14日条</ref> |

|||

<ref>[[#藤田盟児1990|藤田盟児1990]]</ref>。五位も貴族であるが、彼らにとってはそれが普通の感覚だったのだろう。 |

|||

=== 南池 === |

|||

寝殿の南庭には大きな池があって中島もあるというのが『[[家屋雑考]]』<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G711-kzkoiu.jpg 画像711] |

|||

)</small>のイメージである<ref>[[#家屋雑考|家屋雑考]]、pp.230-231</ref>。 |

|||

[[東三条殿]]<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G020-rekihaku.jpg 画像020])</small>や、[[藤原道長]]の[[土御門殿]]など、イメージ通りの寝殿造もあるが、一方で「如法一町屋」と呼ばれたほどの上級の四つの屋敷の内、すぐに焼けてしまって実態の判らない1件を除く3件には池は無い。11世紀末の関白[[藤原師実]]の大炊殿<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]にも、p.478</ref>、12世紀初頭に[[白河天皇|白河法皇]]がしばしば御所として使った院近臣・[[藤原顕季]]の高松殿<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.509</ref>にも南池は無い。[[藤田勝也]]は南池の企画・造営は個々の亭の事情によるのではないかと云う<ref>[[#藤田勝也2005|藤田勝也2005]]、p.51</ref>。 |

|||

=== 其の他 === |

|||

'''釣殿:''' |

|||

釣殿は中門廊の先に池に面して立てられるもので、納涼や私的な遊行に用いられる。 |

|||

ただし東西中門廊の先に釣殿がある例は極めて希である<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.64,p.74,p.83</ref>。 |

|||

'''泉殿:''' |

|||

『家屋雑考』<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G712-kzkoiu.jpg 画像712])</small><ref>[[#家屋雑考|家屋雑考]]、p.217</ref> |

|||

の影響色濃い昔の平面図には、東西の中門廊の先に池に面して片方が釣殿、もう片方が泉殿と描かれることがある。 |

|||

しかし多くの寝殿造の記録を分析した[[太田静六]]は、両方の中門廊の先が池に面して建物が建てられているケースはほとんど無く、あってもそれは両方とも釣殿であるとする<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.64,p.74,p.83</ref>。 |

|||

'''念誦堂:''' |

|||

特に鎌倉時代に目立つが、院御所などの大規模な寝殿造において、中門廊の先端には念誦堂が置かれることが多い。 |

|||

事例としては、西園寺家の北山殿。里内裏・大炊御門万里小路殿<ref group="注" name="05-10" />。常盤井殿・第2・3期<ref group="注" name="05-11" />。 |

|||

御所・二条高倉殿<ref group="注" name="05-12" />。 |

|||

院御所・持明院殿<ref group="注" name="05-13" />などである。 |

|||

'''常御所:''' |

|||

平安時代末から鎌倉時代にかけての常御所は寝殿の北側を指すことが多い。 |

|||

あるいは二棟廊を使うこともある。 |

|||

寝殿造の末期に常御所は独立した建物となるが、この段階で寝殿は、主人の住まいではなく公家社会の儀礼、有職故実の為だけの建物となる。 |

|||

== 寝殿造の外郭 == |

|||

=== 築地塀と門 === |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G611-KGG1-tuiji.jpg 画像611]は屋敷を取り囲む'''築地塀'''<small>(ついじべい)</small>である。現存するものは寺院が多く上は瓦である。しかし寺院ではない寝殿造では瓦は使わず、絵巻でも横板を敷きその上に土を乗せている。土とは云っても粘土に色々なものを混ぜて固めている。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G611-KGG1-tuiji.jpg 画像611]には筑地塀に'''土門'''<small>(つちもん)</small>が描かれているが、これは絵巻にもあまり出てこない。筑地塀に開く門としては一番格が下がり、通常は通用門にしか使われない。 |

|||

<gallery> |

|||

File:G611-KGG1-tuiji.jpg|thumb|250px|<strong>611:</strong>築地塀と土門<br><small>(春日権現験記絵)</small> |

|||

File:G612-2-HR10-04.jpg|thumb|250px|<strong>612:</strong>四足門<br><small>(法隆寺東院伽藍の西門)</small> |

|||

File:G613-55TS-08.jpg|thumb|250px|<strong>613:</strong>棟門<br><small>(唐招提寺・御影堂)</small> |

|||

</gallery> |

|||

==== 上流の門と正門の向き ==== |

|||

'''正門'''は通常は屋敷の東西のどちらかに開くが、屋敷が方一町<small>(120m四方)</small>の場合は東西南北全て大路か小路となり、正門の反対側にも門を開く。 |

|||

北にも正門よりは小さい門を開く。南に門があることは少ないが、有ることもある<ref group="注" name="06-01" />。 |

|||

西に正門を開く屋敷を西礼の家と呼ぶが、その西礼の家であれば正門側の大路、または小路に二つ門を開くことも多い<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga24-wiki080-jri.png 画像a24])</small>。その場合はその面の南側が正門であり、それを南門と呼ぶことがある。その場合の北門は屋敷の西面の北の門の意味である。なお大路に正門を開けるのは大臣を含む公卿だけである<ref>[[#藤田勝也2005|藤田勝也2005]]、p.65</ref>。 |

|||

必ず東西に門がある訳ではなく、敷地が南北1/2町とか、1/4町<small>(60m四方)</small>の場合には大路、または小路は東西のどちらかだけになる。 |

|||

その場合でも正門と通用門と最低二つは門を構える。例えば西が小路であれば、西に二つ開き、南を正門、北を通用門とする。先の[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga24-wiki080-jri.png 画像a24]の様に西面の北門は北対の妻、つまり脇の正面に開かれることが多い。 |

|||

平安時代から中世にかけて、格が高いのは棟門で、その中でも格が高いものは[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G612-2-HR10-04.jpg 画像612]のような'''四足門'''<small>(よつあしもん)</small>である。 |

|||

『[[海人藻芥]]』によると公卿の中でも大臣と親王は四足門を持てるが「名家以下月卿雲客ノ亭ノ事、四足不可有之<ref>[[#古事類苑|古事類苑]]、pp.473-474</ref><ref>[[#海人藻芥|海人藻芥]]、p.106</ref>」とそれ以外には許されていない。 |

|||

現存する四足門は本瓦がほとんどだが、当時は檜皮葺で寺院や官衙以外では瓦は使わない。 |

|||

絵巻には『年中行事絵巻』の天皇が父後白河上皇の住む法住寺殿へ朝覲行幸<small>(ちょうきんぎょうこう)</small>するシーンなどに描かれている<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、p.8</ref>。 |

|||

ちなみに四足門とは柱が4本ではなく、門柱、つまり主柱の前後に控柱を2本ずつ合わせて4本立てたものをいう。従って柱は合計6本である。 |

|||

東三条殿には東西に四足門があるが、西は大饗などの儀式にのみ使われる正門で、実用上の正門に東門を使うためである。通常は東西のどちらかであり、それが正門になる。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G613-55TS-08.jpg 画像613]が普通の'''棟門'''<small>(むねもん)</small>であり、四足門に次いで格が高い。築地塀とセットで、築地塀が前後左右の揺れを吸収している。屋根の形は四足門と同じで、むしろ四足門は棟門の立派なものと見ると解りやすい。 |

|||

これも現存するものは本瓦がほとんどだが、当時は檜皮葺か板葺きである。 |

|||

この画像は『松崎天神縁起』<ref>[[#松崎天神縁起|松崎天神縁起]]、p.51下段</ref>にある天神社の門とほとんど同じ構造である。 |

|||

==== 中流の門、唐門と土上門 ==== |

|||

<gallery> |

|||

File:G614-HR11-04.jpg|thumb|250px|<strong>614:</strong>唐門<br><small>(法隆寺東伽藍)</small> |

|||

File:G615-HR02-05.jpg|thumb|250px|<strong>615:</strong>土上門<br><small>(法隆寺西伽藍)</small> |

|||

</gallery> |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G614-HR11-04.jpg 画像614]が'''唐門'''<small>(からもん)</small>である。棟門より格が低い。 |

|||

現在では左右に唐破風のあるこの様式は「平唐門」<small>(ひらからもん)</small>と分類され、現物はあまり残っていない。 |

|||

現在の寺院ある唐門は正面に唐破風のある「向唐門」<small>(むこうからもん)</small>が主流だが、「向い唐門」が格の高い門と見なされるようになったのはずっと後の時代である。 |

|||

絵巻では桧皮葺で描かれることもあるが、多いのは『西行物語絵巻』<ref>[[#西行物語絵巻|西行物語絵巻]]、p.3</ref>や『男衾三郎絵詞』<ref>[[#男衾三郎絵詞|男衾三郎絵詞]]、pp.20-21</ref>にあるような板屋根である。 |

|||

絵巻では諸大夫の屋敷の門に[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G615-HR02-05.jpg 画像615]のような'''土上門'''<small>(つちあげもん)</small>がよく描かれる。先の土門の屋根を持ち上げたものである。土門は完全に通用門であるに対し少し格が上がる。 |

|||

形は唐門に似ているが格は下がる。格の高い屋敷では使用人の門などに用いられる。 |

|||

実物は法隆寺西伽藍南大門を潜って左側の築地塀の途中にある。塔頭の通用門である。現在は土ではなく檜皮葺になっているが、木部の構造は絵巻に有るとおりである。 |

|||

=== 侍廊 === |

|||

[[File:G620-ruiju2-p524-5.jpg|thumb|250px|<strong>620:</strong>東三条殿の侍廊指図<br> |

|||

<small>「類聚雑要抄・巻2」 <ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、pp.524-525</ref> |

|||

</small>]] |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G620-ruiju2-p524-5.jpg 画像620]は東三条殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030])</small>の東侍廊の指図である。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G520-rekihaku.jpg 画像520] |

|||

だと右側の塀のでガードされた建物である。 |

|||

通常は中門廊から直角に延びる東西棟の複廊で、正門が東にある東礼の寝殿造なら正門を入って右手、正門と中門廊の間の中庭の北側になる。侍廊の向側には車宿りと随身所がある。 |

|||

大路または小路に面した外側の門は日中開いているのでこの中庭までは誰でも、無関係な庶民までも入れる。 |

|||

そのため侍廊の前には屏が設けられ、中が覗かれないようになっているのが通例である。 |

|||

本来は侍所で、それが廊に割り当てられたから侍廊と呼ぶ。 |

|||

侍所は常に対や中門廊などに接続する東西棟とは限らず、[[藤原頼長]]の宇治小松殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G040-uji.png 画像040])</small><ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.622</ref>や、[[平清盛]]の六波羅泉殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G050-rha.png 画像050])</small><ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.613</ref>のように独立した東西棟の場合もある。 |

|||

侍所とか侍廊と云っても武士の詰め所ではない。 |

|||

「侍」の意味は「侍女」の「侍」と同じで、「さぶらう=仕える」である。 |

|||

公卿に仕える家司、今風に言うと秘書、執事、召使い、奉公人の詰所と思えば良い。 |

|||

そしてそれらの出退勤を管理する管理職、つまり別当や所司の事務所でもある。 |

|||

侍廊・侍所は家人の詰め所であると同時に政所、つまり家政機構の事務所でもある。 |

|||

『松崎天神縁起』などの絵巻には侍所に酒や海産物やその他が侍廊に運び込まれるシーンがあり<ref>[[#松崎天神縁起|松崎天神縁起]]、p.52下段,p.53上段</ref>、それが裕福な貴族を現す記号になっている。 |

|||

その屋敷の主人が上級の皇族や、あるいは一時的にでもその屋敷が里内裏に使われるときなど、この「侍所」は「蔵人所」とか「殿上廊」などとも呼ばれたりもする。院政期になると公卿議定<small>(院御所議定)</small>は院御所のこの侍廊で行われている。そうした場合、単に「侍所」の名前が変わったのではなく、機能としての「侍所」は建物を「殿上」に譲って他の雑舎 などに場を移しているのだろうが、そこまでは記録には残っていない。 |

|||

先の中門廊はいわば玄関であったが、侍廊は勝手口でもある。『[[三条中山口伝]]』の「客人来臨事」にも「大臣」「大納言已下<small>(大臣以外の公卿)</small>」「職事<small>(しきじ:蔵人)</small>」の次ぎにこうある<ref>[[#三条中山口伝|三条中山口伝]]、p.370</ref>。 |

|||

諸大夫、 大臣家者、非家礼人可着障子上、昇中門者非礼。<br>(諸大夫、大臣家は、家礼にあらざる人は障子上に着すべし。中門を昇るは非礼。) |

|||

現代語になおせば「諸大夫が大臣家に来るときは、家礼でない者は侍廊の障子上に入るべきである。中門廊から入るのは身の程知らずである」と。 |

|||

主人と客の身分によって出入口は細かく規定されていた<ref group="注" name="06-02" />。 |

|||

なお『三条中山口伝』の「三条中山」とは[[三条実房]]と[[中山忠親]]である。 |

|||

「障子上に着すべし」とある場所は、指図の残る東三条殿の[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G620-ruiju2-p524-5.jpg 画像620]では左下の畳みが二枚ずつ向かい合って敷かれている部分で、中門廊側の二間である。 |

|||

侍廊は家司らが控える場所であるが、来客が控える場でもあった。 |

|||

時代も屋敷も違うので東三条殿の指図とは必ずしも一致はしないが、十四世紀前半に成立した『後押小路内府抄』にこうある<ref>[[#後押小路内府抄|後押小路内府抄]]、pp.192-193</ref>。なお漢文とカタカナ混じりで字の写し間違いもあるので読み下して引用する。 |

|||

侍屋、常は五ヶ間〈上の二ヶ間を障子上となす、これ諸大夫の座なり。下の三ヶ件を青侍の座となす〉。障子上台盤を立てず。侍の座台盤を立つ〈朱漆。四尺一脚。八尺一脚〉。奥端対座に紫端畳を敷く。障子上も紫端なり。高麗端を敷く家門もこれあり云々。是は諸太夫を貴ぶの儀なり。 |

|||

なお青侍とは諸大夫未満。貴族の末席にも連なっていない六位ぐらいの者である。 |

|||

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G620-ruiju2-p524-5.jpg 画像620]では「障子上」の東が家司の詰め所で更に東が宿直室になっている。 |

|||

絵巻では『年中行事絵巻』<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、p.30上段</ref>に、東三条殿の「臨時客」という正月の饗宴会場<small>(東対南庇)</small>に入場する前の控え室に侍廊が使われており、そこに参集する公卿・殿上人が描かれている。 |

|||

=== 車宿・随身所・雑舎 === |

|||

''' 車宿<small>(くるまやどり)</small> ''': |

|||

牛車<small>(ぎっしゃ)</small>の車庫である。絵画に牛車は多く描かれるが、車宿が描かれることは滅多にない。わずかに『春日権現験記絵』巻六、平親宗邸<ref>[[#春日権現験記絵|春日権現験記絵]]、p.40下段</ref> |

|||

と『法然上人絵伝』<ref>[[#法然上人絵伝|法然上人絵伝]]、上・p.110</ref>にのみ描かれている。大型の寝殿造では梁間二間の棟行三間ぐらいが多い。上級寝殿造では中門南廊につながる。 |

|||

''' 随身所 ''': |

|||

その車宿の正門側が随身所である。ただし随身所があるのは大臣クラスである。 |

|||

『[[海人藻芥]]』によると大臣と親王以外には許されていない<ref>[[#古事類苑|古事類苑]]、p.474</ref><ref>[[#海人藻芥|海人藻芥]]、p.106</ref> |

|||

。 |

|||

西礼の寝殿造なら通常は西門側だが、東三条殿では東門と中門廊の間に侍所廊と向き合う形で車宿と随身所が並ぶ。「[[類聚雑要抄]]・巻2」 <ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、p.526</ref>に東三条殿随身所の指図がある。 |

|||

侍廊よりは狭いが、東三条殿では侍廊と同様に囲炉裏と宿直室が備わっている。 |

|||

''' 雑舎 ''': |

|||

雑舎と言われるものはこれまでの説明に登場しなかったものである。例えば台所。 |

|||

台盤所は寝殿の中とかその近くに設けられるがそれは料理を作る厨房ではない。今の台所、当時の厨房は当然土間である。そして竈がある。 |

|||

その他、倉庫、厩、に牛舎、下人、下女などが住まう長屋もあるはずだが、それらが当時の図面に現れることはまずない。 |

|||

唯一の例外は、比叡山門跡・青蓮院の里坊・十楽院である。鎌倉時代末期より南北朝時代初期頃の状況を示す配置図が『[[門葉記]]』にある<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga24-wiki080-jri.png 画像a24])</small>。 |

|||

これは非常に貴重な図である。というのは、指図は儀式の室礼の指図であって、正門から寝殿のハレ面しか描かれない。希に御産の室礼とか、移徙の指図で寝殿の北側が知られる程度で、寝殿の北の雑舎の配置図など皆無と云ってよい。この十楽院の図にはそれが描かれている。御厨子所<small>(厨房)</small>まで含めて敷地内の建物がおそらく全て描かれている。 |

|||

== 建築史での寝殿造 == |

|||

=== 『家屋雑考』からの脱却 === |

|||

<gallery> |

|||

File:G711-kzkoiu.jpg|thumb|250px|<strong>711:</strong>『家屋雑考』にある寝殿造の概念図 |

|||

File:G712-kzkoiu.jpg|thumb|250px|<strong>712:</strong>『家屋雑考』にある寝殿造の平面図1 |

|||

File:G713-kzkoiu.jpg|thumb|250px|<strong>713:</strong>『家屋雑考』にある寝殿造の平面図2 |

|||

File:G714-homkaimon.png|thumb|250px|<strong>714:</strong>九条家本槐門<ref>[[#前田松韻1927-1|前田松韻1927-1]]、p.26</ref> |

|||

</gallery> |

|||

建築史の世界に寝殿造という用語が出てきたのは、1901年に出版された[[伊東忠太]]らの『稿本日本帝国美術略史』からである<ref>[[#加藤悠希2009|加藤悠希2009]]</ref>。 |

|||

しかし建築史も初期には実物が存在する寺社建築が中心であり、1927年に[[前田松韻]]の「寝殿造りの考究」<ref>[[#前田松韻1927-1|前田松韻1927-1]]</ref><ref>[[#前田松韻1927-2|前田松韻1927-2]]</ref>があるものの、建築史の対象が住宅にまで広がるのは、昭和7年<small>(1932)</small>の『日本風俗史講座 6巻』に収められた[[田辺泰]]の「日本住宅史」からである<ref>[[#田辺泰1929|田辺泰1929]]</ref>。その内容はまだ[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G711-kzkoiu.jpg 画像711]のような『[[家屋雑考]]』ベースであり、実際『家屋雑考』にある[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G712-kzkoiu.jpg 画像712] |

|||

や[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G713-kzkoiu.jpg 画像713]を掲載している<ref>[[#田辺泰1929|田辺泰1929]]、p.465</ref><ref>[[#田辺泰1935|田辺泰1935]]、p.77</ref>。 |

|||

なお両平面図とも寝殿や対は東西棟に描かれているが、これは作図上のスペースの関係だろう。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G713-kzkoiu.jpg 画像713]には「寝殿九間四面」「対舎七間四面」と書かれているが、[[沢田名垂]]はこれを「九間四方」「七間四方」、つまり正方形と理解している<ref group="注" name="07-01" />。 |

|||

そして昭和16年<small>(1941)</small>の足立康の『日本建築史』<ref>[[#足立康1941|足立康1941]]</ref>を経て[[堀口捨己]]や[[太田静六]]の登場となる。 |

|||

太田静六は貴族の日記などをつぶさに分析し、東西の対は『家屋雑考』の図にあるような東西棟ではなく、南北棟であること、東西の中門廊の先にあるのは片や泉殿、片や釣殿ではなく、両方にあった場合には両方とも釣殿であることを指摘した<ref>[[#太田静六1944|太田静六1944]]、p.125</ref>。 |

|||

また1941-1942年に『建築学会論文集』21.26号に発表した「東三条殿の研究」<ref>[[#太田静六1942|太田静六1942]]</ref>によって、始めて『家屋雑考』ベースではない、同時代資料に基づく寝殿造<small>(東三条殿)</small>の平面図を提示したのが『家屋雑考』脱却の第一歩である。 |

|||

その少し後に堀口捨己も「書院造について」の中でこう書く<ref>[[#堀口捨己1943|堀口捨己1943]]、 pp.32-35</ref>。 |

|||

『家屋雑考』の中に寝殿造古図として載せている平面図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G712-kzkoiu.jpg 画像712])</small>や、「九条家本槐門」<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G714-homkaimon.png 画像714])</small><ref group="注" name="07-02" />として伝えられる図は、いずれも理想的な絵として観念的に描き出された素描であろうと思われるものである。このような形を寝殿造の定式として定義付けたために、この時代に現実に行なわれた建築のほとんどすべてのものが、当て嵌められなくなってしまったのである<ref>[[#堀口捨己1943|堀口捨己1943]]、 p.32</ref>。<br><br>家屋雑考の中に掲げた古図や、定式として掲げた条件は、寝殿造り様式の一種、特に高級な対屋造りの理想的な模型に過ぎないのであって、それは一般に寝殿造りの定義にはならない<ref>[[#堀口捨己1943|堀口捨己1943]]、p.35</ref>。 |

|||

=== 『源氏物語』イメージとのギャップ === |

|||

一般的な寝殿造のイメージは『[[家屋雑考]]』のイメージをベースに寝殿や対を長方形にするなど若干修正したものである。一町<small>(120m)</small>四方の敷地に寝殿の南庭に舟が浮かべられるような池があり、寝殿の両脇には東西に寝殿と同レベルの対があって、寝殿を中心にその池を囲むようなコの字形の建物の配列とイメージされることが多い。太田静六は典型的な寝殿造の配置形式をこう説明する。 |

|||

敷地の中央に正殿たる寝殿が南面して建ち、其東西北の三面に廊を出して対を造る。東西両対からは更に前方に中門廊が延びて途中に中門を開き、廊の先端の池に臨んでは釣殿を設ける。池は寝殿の前方に広くとられ、池中には中島を置き、橋を架して渡る。正門は東西に設けられ、門を入れば一方に車宿があり、次いで中門に達する。従って其全構は完全なる左右対称を保つというのであるが、実際には其様に典型的な実例は容易に見いだせない。<ref>[[#太田静六1944|太田静六1944]]、p.124</ref> |

|||

その後太田静六は精力的に復元図を発表して『寝殿造の研究』<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]</ref>でそれをまとめるが、東三条殿と堀河殿、鳥羽南殿寝殿以外は多分に想像による部分が多く、原史料に池の記載など無いにもかかわらず、復元図にそれを書いてしまうなど<ref group="注" name="07-03" />、太田静六の云う「正規寝殿造」イメージには同時代史料に基づく具体的な復元例がある訳ではないと批判される<ref>[[#藤田勝也1999|藤田勝也1999]]、p.132</ref>。 |

|||

舟が浮かべられるような池は鎌倉時代にもその例はあるが、先のランクで云えば「超大規模邸宅」と「大規模邸宅」の一部ぐらいである。 |

|||

堀口捨己の云うように、寝殿造を「理想的な模型」で理解しようとすると、実際の寝殿造、あるいは平安時代の貴族の屋敷を見失う。平安時代の貴族は最盛期の[[藤原頼通]]の頃に、藤原氏だけでも300人以上いる。公卿は約20人、大臣は片手の範囲、その中で光源氏と同じ四町の屋敷を持っていたのは藤原頼通ただ一人である。 |

|||

=== 「武家造」と「主殿造」 === |

|||

[[File:G721_010-tn685.png|thumb|250px|<strong>721:</strong>田辺泰「日本住宅発達系統図」<ref>[[#田辺泰1929|田辺泰1929]]、p.151より作成</ref>]] |

|||

[[File:G722_010-tb023-2.jpg|thumb|250px|<strong>722:</strong>鎌倉御所主殿の図]] |

|||

『家屋雑考』が描いた『源氏物語』ベースの雅な建築様式が寝殿造と理解されたためか、かつては鎌倉時代から室町時代の武士の邸宅には、それとは別の「武家造」という建築様式が想定されていた。沢田名垂の『家屋雑考』「家作沿革」<ref>[[#古事類苑|古事類苑]]、pp.420-426</ref><ref>[[#家屋雑考|家屋雑考]]、pp.223-228</ref>の中での説明を[[川本重雄]]はこう要約する<ref>[[#川本重雄2005b|川本重雄2005b]]、p.191</ref>。 |

|||

# 平安時代に、公家の住宅として奢侈<small>(しゃし)</small>な寝殿造が成立する。 |

|||

# 鎌倉時代に、質素な武家の住まいが登場する。 |

|||

# 室町時代に、将軍が京に移ると、武家の住まいも公家風の華美なものになる。 |

|||

# 応仁の乱で寝殿造は途絶え、以後住まいは書院造となる。 |

|||

沢田名垂は「当時<small>(平安時代)</small>武士の家居といふは、又別に一つの造方ありしに似たり<ref>[[#古事類苑|古事類苑]]、p.422</ref>」と「質素な武家の住まい」は鎌倉時代だけでなくその前からあったとしている。そして武家の住まいが発展して書院造になったと<ref>[[#古事類苑|古事類苑]]、p.426</ref>。1932年に[[田辺泰]]は『家屋雑考』ベースで「武家造」という言葉を「主殿造」とほぼ同義に使う。頼朝の大倉御所については微妙であるのだが<ref group="注" name="07-04" />、しかし『家屋雑考』を踏襲して[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G721_010-tn685.png 画像721]のように図示する<ref>[[#田辺泰1935|田辺泰1935]]、p.151</ref>。 |

|||

鎌倉将軍邸や室町将軍邸を描いた図面がいくつか伝えられていた<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G722_010-tb023-2.jpg 画像722])</small>。それを信じるなら鎌倉の頼朝御所以来、武士の館は寝殿造とは別の流れにも見える。しかしそれらは室町時代末期の建築様式をベースに過去の将軍邸を想像したものであることが既に明らかにされており、田辺泰もこれを退けている<ref>[[#田辺泰1935|田辺泰1935]]、p.128</ref>。つまり『家屋雑考』以外に「武家造」の実態を示す史料は無い。 |

|||

しかし戦前までは田辺泰のような『家屋雑考』ベースの理解であった。例えば[[江馬務]]は1944年に『日本住宅調度史』の「国風発達時代」で「1章、宮城公家住宅」の次ぎに「2章、武家住宅」を置きこう書く。 |

|||