「ノルマン・コンクエスト」の版間の差分

→影響: 脚注を追加 1件。 |

編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |

||

| (7人の利用者による、間の69版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Battlebox |

|||

{{Expand English|Norman conquest of England|date=2019年8月|fa=yes}} |

|||

| battle_name = ノルマン・コンクエスト |

|||

{{出典の明記|date=2015年6月}} |

|||

| campaign = ノルマン・コンクエスト |

|||

[[ファイル:Bayeux Tapestry WillelmDux.jpg|200px|right|thumb|[[バイユーのタペストリー]]から。]] |

|||

|colour_scheme = background:#ffccaa |

|||

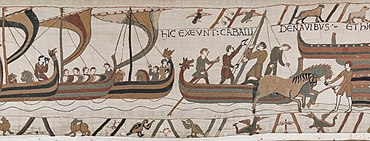

[[ファイル:Tapisserie bato1.jpg|200px|right|thumb|[[バイユーのタペストリー]]から。]] |

|||

| image = [[File:Bayeux Tapestry scene51 Battle of Hastings Norman knights and archers.jpg|300px]] |

|||

[[File:Norman-conquest-1066.svg|thumb|350px|1066年の各地での戦い]] |

|||

| caption = イングランド兵と戦うノルマン騎兵 |

|||

| conflict = ノルマン・コンクエスト |

|||

| date = [[1066年]]〜[[1071年]] |

|||

| place = [[イングランド]] |

|||

| result = ノルマン人の勝利<br/>ノルマン朝イングランド王国が建国された。 |

|||

| combatant1 = [[ノルマンディー公国]] |

|||

| combatant2 = [[ウェセックス家|イングランド王国]]<br/>[[デンマーク王国]] |

|||

| combatant3 = [[ノルウェー王国]]<br/>イングランド反乱軍<br/>{{仮リンク|オークニー伯国|en|Earldom of Orkney}}<br/>{{仮リンク|島嶼部王国|en| Kingdom of the Isles}} |

|||

| commander1 = '''ノルマン人:''' |

|||

*[[ウィリアム征服王|ギヨーム2世]] |

|||

**{{仮リンク|赤顔のアラン|en| Alan Rufus}} |

|||

**{{仮リンク|ウィリアム・フィッツオズベルン (初代ヘレフォード伯)|label=ウィリアム・フィッツオズベルン|en|William FitzOsbern, 1st Earl of Hereford}} |

|||

**{{仮リンク|ウスタシュ2世 (ブローニュ伯)|label=ウスタシュ2世|en|Eustace II, Count of Boulogne}} |

|||

**{{仮リンク|ブライアン (コーンウォール伯)|label=ブライアン伯|en| Brian of Brittany}} |

|||

| commander2 = '''アングロ・サクソン人:''' |

|||

*[[ハロルド・ゴドウィンソン]] |

|||

*[[ギルス・ゴドウィンソン]] |

|||

*{{仮リンク|レオフウィン・ゴドウィンソン|en| Leofwine Godwinson}} |

|||

*[[エドガー・アシリング]] |

|||

*{{仮リンク|ゴドウィン (ハロルド・ゴドウィンソンの息子)|label=ゴドウィン|en| Godwin, son of Harold Godwinson}} |

|||

*{{仮リンク|エドマンド (ハロルド・ゴドウィンソンの息子)|label=エドマンド|en|Edmund, son of Harold Godwinson}} |

|||

**[[エドウィン (マーシア伯)|エドウィン]] |

|||

**{{仮リンク|モーカー (ノーサンブリア伯)|label=モーカー|en|Morcar}} |

|||

**{{仮リンク|ギーサ・トルケルズドッティル|label=ギーサ王母|en| Gytha Thorkelsdóttir}} |

|||

**{{仮リンク|ゴスパトリック (ノーサンブリア伯)|label=ゴスパトリック伯|en| Gospatric, Earl of Northumbria}} |

|||

**{{仮リンク|シヴァルド・バーン|en| Siward Barn}} |

|||

**[[ヘリワード・ザ・ウェイク]] |

|||

**その他の反乱諸侯 |

|||

'''デーン人:''' |

|||

*[[スヴェン2世 (デンマーク王)|スヴェン2世]] |

|||

**[[ハーラル3世 (デンマーク王)|ハーラル雌鳥王]] |

|||

**[[クヌーズ4世 (デンマーク王)|クヌーズ4世]] |

|||

| commander3= '''ノース人:''' |

|||

*[[ハーラル3世 (ノルウェー王)|ハーラル苛烈王]] |

|||

**[[トスティ・ゴドウィンソン]] |

|||

**[[エイステイン・オーリ]] |

|||

**{{仮リンク|ポールトルフィンソンとエルレンド・トルフィンソン|label=ポール・トルフィンソン|en| Paul and Erlend Thorfinnsson}} |

|||

**{{仮リンク|オーラヴ3世 (ノルウェー王)|label=オーラヴ・ハラルドソン|en| Olaf III of Norway}} |

|||

| strength1 = '''〜1066年'''<br/>7,000人〜8,000人<ref name=Gravett28>Gravett ''Hastings'' pp. 28–34</ref><ref name=Marren105>Marren ''1066'' p. 105</ref> |

|||

<br/>'''1066年〜''' |

|||

<br/>不明 |

|||

| strength2 = '''1066年'''<br/>7,000人〜12,000人<br/>'''1066年以降'''<br/>反乱軍:不明<br/>デンマーク艦隊:240〜300隻 |

|||

|strength3 = 9,000人〜10,000人 |

|||

| casualties1 = 不明 |

|||

| casualties2 = 不明 |

|||

| casualties3 = ほぼ壊滅 |

|||

}} |

|||

[[File:Bayeux Tapestry scene51 Battle of Hastings Norman knights and archers.jpg|thumb|350px|ヘイスティングスの戦いでイングランド軍と戦う[[ノルマン人]]騎兵隊(真ん中〜左寄り)と弓兵]] |

|||

'''ノルマン・コンクエスト''' |

'''ノルマン・コンクエスト''' ([[英語|英]]: '''Norman Conquest''' / '''The Conquest''') とは、11世紀に[[ノルマンディー公国|ノルマンディー]][[ノルマンディー公|公]][[ウィリアム征服王|ギヨーム2世]]によって行われた[[ウェセックス家|ウェセックス朝]][[イングランド王国]]に対する軍事遠征である。 |

||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

この遠征は[[ウェセックス家|ウェセックス朝]][[イングランド王|第9代イングランド王]]の[[エドワード懺悔王]]の後継者を巡る争いが発端となって実施された。エドワードは王位に就く前、一時的に[[ノルマンディー公国]]に亡命していたことがあり、その際に多くのノルマン人の交友を深めていた。そしてイングランド王に就いた際、多くのノルマン人をイングランド王国の重役に就かせ、結果的にノルマン人のイングランド王国に対する影響力が強まった。 |

|||

[[1066年]]、ギヨーム2世は[[エドワード懺悔王]]の崩御に伴う後継者争いで王位継承者を主張、ブリテン島に侵攻し、[[ハロルド2世 (イングランド王)|ハロルド・ゴドウィンソン]]の勢力と戦いを繰り広げ、最終的にこれを[[ヘイスティングズの戦い]]に討ち取り、勝利した。ギヨーム2世はイングランド王[[ウィリアム1世 (イングランド王)|ウィリアム1世]]として即位し、[[ノルマン朝]]を開いた<ref>{{Cite web |url = https://kotobank.jp/word/ノルマン・コンクエスト-1194418 |title = 世界大百科事典 第2版の解説 |publisher = コトバンク |accessdate = 2018-05-13 }}</ref>([[ウェストミンスター寺院]]での戴冠式は同年[[12月25日]])。これによりイングランドは[[ノルマン人]]により支配されることとなり、現在の[[イギリス王室]]の祖となった。イギリスの歴史において、[[2021年]]時点で外国の勢力による侵攻・征服が成功した最後の事例である(但しアンジュー伯アンリによる[[スティーブン (イングランド王)|スティーブン王]]への侵略の成功例はある。)。 |

|||

1066年、エドワード懺悔王は世継ぎを残すことなく崩御し、その後継の座を巡った争いが勃発した。次期イングランド王に名乗りを挙げた主な人物は3人存在した。1人目は[[アングロ・サクソン人]]の有力貴族で先王エドワードの義兄弟[[ハロルド・ゴドウィンソン]]、2人目は[[ノルマンディー公]][[ウィリアム征服王|ギヨーム2世]]、3人目は[[ノルウェー王]][[ハーラル3世 (ノルウェー王)|ハーラル3世苛烈王]]である。後者2人は各々が正統な王位請求者であると主張し、自国で軍勢をかき集めてイングランド遠征を行った。そしてハロルド・ゴドウィンソンはイングランド国内の有力者による支援を得た上で、迫り来るノルマンディー軍、ノルウェー軍に立ち向かった。 |

|||

ノルマン・コンクエストはイングランドの歴史の分水嶺となり、[[デンマーク]]付近([[ゲルマン人]]の領域)の強い政治的・文化的影響から離れ、ラテン系の[[フランス]]の政治や文化が浸透していった。 |

|||

先にイングランドに上陸したのはハーラル苛烈王の率いるノルウェー軍([[ヴァイキング]])であった。ハーラル王は当時亡命生活を送っていたハロルド王の弟[[トスティ・ゴドウィンソン]]の助力を得て北イングランドを進軍し、9月20日には抵抗するイングランド勢力を[[フルフォードの戦い]]で撃破した上で北イングランドの中心部[[ヨーク]]を占領した。しかし9月25日、[[スタンフォード・ブリッジの戦い|ハロルド王率いるイングランド軍がハーラル王率いるノルウェー軍に奇襲を仕掛け]]、ノルウェー軍を撃破した。 |

|||

なお、ノルマン人は[[イングランド人]](この場合は[[アングロ・サクソン人]]や[[デーン人]]を指す)と同様に[[ゲルマン人|ゲルマン系]]民族の一派なので、異民族というほどでもない。ノルマン・コンクエストが比較的容易に進んだ一因に、双方が文化的に近かったという点が挙げられる。 |

|||

王位請求者の1人を撃破したハロルド王であったが、この頃にギヨーム2世率いるノルマンディー軍がイングランドに上陸していた。ノルウェー軍を倒したハロルド王は返す刀でノルマンディー軍に向けて進軍し、1066年10月14日、[[ヘイスティングスの戦い]]でギヨーム2世の軍勢と戦った。この戦いでハロルド王は戦死し、ギヨーム2世はそのまま首都[[ロンドン]]へと向かった。途中でアングロ・サクソン人の抵抗を受けながらも着実に進軍したギヨーム2世は、同年12月25日に[[ウエストミンスター寺院]]でイングランド王に就任し、戴冠を受けた。 |

|||

イングランド以外の[[ウェールズ]]と[[スコットランド]]と[[アイルランド]]には、ノルマン・コンクエストの支配・影響はあまり及ばなかった。これらの領域はもともと[[ケルト人]]の勢力下にあり、ゲルマン人の勢力下にはなかったからである。こののち、これらの地域でイングランドとの抗争や関係なども発生する。この抗争や関係はノルマン・コンクエスト自体によるものではなく、ノルマン・コンクエスト以後の出来事による。 |

|||

'''ウィリアム1世'''としてイングランド王に即位したギヨームだったが、その後の統治については苦難の連続であった。ウィリアム1世のイングランド王としての立場は非常に脆く、イングランド各地でノルマン人に対する反乱が連発した。1067年には{{仮リンク|ウスタシュ2世 (ブローニュ伯)|label=ブローニュ伯ウスタシュ2世|en| Eustace II, Count of Boulogne}}の支援を受けた反乱がケントで発生し、また同年にはイングランドの地主が[[ウェールズ公国|ウェールズ]]貴族の支援のもとで西マーシア地方で反乱を起こした。また1068年にはハロルド王の母ギータらが{{仮リンク|エクセター包囲戦 (1068年)|label=エクセターで反乱を起こし|en| Siege of Exeter (1068)}}、同年後半にはアングロ・サクソン人の伯爵達がマーシアで反乱を起こした。1069年には{{仮リンク|ノーサムの戦い|label= 先王ハロルド・ゴドウィンソンの息子達による反乱が勃発した|en| Battle of Northam}}。しかしウィリアム1世はこのように連発する反乱に対して、多くの砦を築きノルマン軍を駐屯させる事で着実に鎮圧していった。このような反乱はその後も続き、イングランド人の反乱のみならず、[[デンマーク王]][[スヴェン2世 (デンマーク王)|スヴェン2世]]による{{仮リンク|デンマークによるノルマン朝イングランド王国に対する遠征|label=軍事侵攻|en| Danish attacks on Norman England}}や[[スコットランド王]][[マルカム3世 (スコットランド王)|マルコム3世]]による外交干渉も受けるなどしたものの、1072年ごろまでにはこれらの反乱や軍事侵攻は鎮圧・終結した。結果、ウィリアム1世のイングランド王としての地位は強固なものとなった。 |

|||

内政面では、ウィリアム1世は[[ドゥームズデイ・ブック]]によりイングランドの大半の地域とウェールズの一部の地域の戸籍・課税・土地調査を敢行し、1086年までに王国内の調査が完了した。またこの遠征により王国の支配層に[[ノルマン語]]が流通し、また支配者層の構成が大きく変わった。これによりウィリアム1世は封建制をより強化することができたという。また、被支配者層においては、同時期に[[奴隷制]]が消滅したことが大きな変化として挙げられる。しかしこれらの層には大した変化が見られなかった。遠征により変わったのは支配者層がアングロ・サクソン系貴族からノルマン系貴族に変わっただけで、支配体制や統治機構はアングロ・サクソン時代のそれをそのまま利用し続けたからである。 |

|||

[[File:Norman-conquest-1066.svg|thumb|350px|1066年の各地での戦い]] |

|||

==背景== |

==背景== |

||

[[File:Rollo spol.jpg|thumb|13世紀に描かれた[[ロロ]]とその子孫たちの肖像。上から順番に[[ロロ]]・[[ギヨーム1世 (ノルマンディー公)|ギヨーム長剣公]]・[[リシャール1世 (ノルマンディー公)|リシャール1世]]|upright|right]] |

|||

[[11世紀]]の[[イングランド王国|イングランド]]は、[[デーン人]]の王朝([[スヴェン1世 (デンマーク王)|スヴェン1世]]・[[クヌート1世 (イングランド王)|クヌート1世]]など)の後、[[ノルマンディー公国]]の支援を受けた、アングロ・サクソン人王朝の[[エドワード懺悔王]]が即位した。彼はその統治の中でノルマン人貴族を積極的に登用したが、これはデーン人との影響力の脆いバランスの上に立ったものだった。この不安定な状況が、後に外部の介入を招く伏線となった。 |

|||

ノルマン・コンクエストを引き起こした'''[[ノルマン人]]'''の起源は911年にまで遡る。911年、[[カロリング朝]][[フランス王国|フランス]][[フランス王|国王]][[シャルル3世 (西フランク王)|シャルル単純王]]が[[ロロ]]率いる[[ヴァイキング]]一団に[[ノルマンディー公国|ノルマンディー]]定住を許可したことがノルマン人の起源となっている。フランク王からの許可を得たロロは、[[サン=クレール=シュール=エプト条約]]で『他のヴァイキングによるフランク襲撃を防ぐ』という義務を果たすという条件のもとで、北フランス・ノルマンディー地方に定住を開始した<ref name=Bates8>Bates ''Normandy Before 1066'' pp. 8–10</ref>。彼らはノルマンディーの文化などを取り込んで着実に定住活動を進めた。そして''ノース人''として知られるようになった。''ノルマンディー''や''ノルマン人''という言葉はこのノース人から派生したものとされている<ref name=Normans15>Crouch ''Normans'' pp. 15–16</ref>。当地に定住したノルマン人たちは、かつて自分たちが信仰していた異教信仰を捨てキリスト教に改宗した<ref name=Bates12>Bates ''Normandy Before 1066'' p. 12</ref>。また現地で使われていた[[オイル語]]を自分たちの言葉に取り入れ、母国語であった[[古ノルド語]]と融合させて新たに[[ノルマン語]]を作り上げた。そして彼らは現地民と結婚を繰り返し、次第に同化し<ref name=Bates20>Bates ''Normandy Before 1066'' pp. 20–21</ref>、ノルマンディーを拠点として公国の西部方面に領土を拡張していった。この際、ノルマン人たちは{{仮リンク|ベッサン|en| Bessin}}地域や[[コタンタン半島]]・[[アヴランシュ]]地域などを併合していった<ref name=Capet53>Hallam and Everard ''Capetian France'' p. 53</ref>。 |

|||

エドワード懺悔王には嗣子がいなかったので、甥で異母兄[[エドマンド2世 (イングランド王)|エドマンド2世]]の息子[[エドワード・アシリング]]をあらかじめ後継者に迎えていたが、彼が亡くなると、その幼い息子[[エドガー・アシリング]]を後継者とした。しかし、[[1066年]]にエドワード懺悔王が亡くなると、年少(15歳前後)のエドガーは無視されてしまった。代わりに、王妃エディスの兄で最大の勢力を持つサクソン人貴族であった[[ハロルド2世 (イングランド王)|ハロルド・ゴドウィンソン]]が、サクソン諸侯会議によって王として選ばれハロルド2世として即位した<ref>[https://call-of-history.com/archives/20296 アングロ・サクソン系最後のイングランド王 ハロルド2世]歴史の呼び声(2019年3月19日)2020年2月22日閲覧</ref>。 |

|||

[[ファイル: Bayeux_Tapestry_scene1_EDWARD_REX.jpg|500px|right|thumb|[[バイユーのタペストリー]]に描かれた[[エドワード懺悔王]]]] |

|||

その後、紛糾が起こり、ハロルドの弟[[トスティ・ゴドウィンソン|トスティ]]は、[[ノルウェー]][[ノルウェー君主一覧|王]][[ハーラル3世 (ノルウェー王)|ハーラル3世]]と組んで王位を主張した。一方、エドワード懺悔王の従甥である[[ノルマンディー公国|ノルマンディー]][[ノルマンディー公|公]]ギヨーム2世は、後継者に指名されていたと王位継承権を主張した。さらに、以前ハロルドが自分の後継を承認する誓い(聖骨の誓い)をしており、即位は破誓であり無効だとし、[[教皇|ローマ教皇]][[アレクサンデル2世 (ローマ教皇)|アレクサンデル2世]]の承認を得た。かくして状況は更に紛糾し、これを解決するのは武力しかないという状況に陥った。 |

|||

時は流れ1002年、当時の[[ノルマンディー公]][[リシャール1世 (ノルマンディー公)|リシャール1世]]の妹[[エマ・オブ・ノーマンディー|エマ]]が[[イングランド王国|イングランド]][[イングランド王|王]][[エゼルレッド2世 (イングランド王)|エゼルレッド2世]]と結婚した<ref name=Unready54>Williams ''Æthelred the Unready'' p. 54</ref>。彼らの息子[[エドワード懺悔王|エドワード]]は、デーン人の襲来により長い間ノルマンディーに身を寄せていたが、1042年にエドワード懺悔王としてイングランド王に就いた<ref name=Ruling3>Huscroft ''Ruling England'' p. 3</ref>。長期間の亡命生活によりノルマン人との関係が深まっていたエドワード懺悔王がイングランド王となったことで、ノルマン人たちのイングランド王国に対する関心は大いに強まっていた。そしてエドワード懺悔王自身も、イングランド王国における重要な役職にノルマン人を多数登用したことで、イングランドに対するノルマン人の影響は相当なものとなった。そんなエドワード王には子供がいなかった。また当時イングランド王国で絶大な権力を握っていたアングロ・サクソン人大貴族[[ゴドウィン (ウェセックス伯)|ウェセックス伯ゴドウィン]]と彼の息子たちが彼と対立していた。そんなイングランド王国の内情を理解していた当時のノルマンディー公[[ウィリアム征服王|ギヨーム2世]]はイングランド王位獲得に向けた野望を抱き始めたのかもしれない<ref name=Unification86>Stafford ''Unification and Conquest'' pp. 86–99</ref>。 |

|||

==戦い== |

|||

[[ファイル:BayeuxTapestryScene39.jpg |thumb|[[バイユーのタペストリー]]より、イングランドに上陸するギヨーム2世の船と軍勢。]] |

|||

[[ファイル:Harald Hardraades saga-Pil i strupen-W. Wetlesen.jpg|thumb|[[スタンフォード・ブリッジの戦い]]]] |

|||

[[File:Bayeuxtapestryscene52.jpg|left|thumb|[[バイユーのタペストリー]]より、ノルマン人騎兵とアングロ・サクソン人歩兵が戦う様子。]] |

|||

[[ファイル:Bayeux_Tapestry_scene57_Harold_death.jpg|thumb|バイユーのタペストリーより、ヘイスティングズの戦いにおけるハロルド2世の戦死。]] |

|||

ハロルドの戴冠後の4月末から5月初頭にかけて、まずトスティが反旗を翻した。彼はイングランド南部を荒らした後、[[スコットランド王国|スコットランド]]に移り、ハーラル3世と組んで再び攻勢をしかけた。一方、ギヨーム2世は配下のノルマン公国諸侯のみならず、フランス中から領地を求める小貴族の次男以下を募って軍勢を作り、ドーバー海峡を渡って9月22日にイングランド南部[[イースト・サセックス]]のペヴァンゼイに上陸、侵攻を開始した。ハロルドは北方と南方から挟まれる形になった。 |

|||

[[file:BayeuxTapestryScene27-28.jpg |right|thumb|エドワード懺悔王が崩御する場面]] |

|||

[[9月25日]]、まず北方のトスティとハーラル3世が攻勢をしかけた。ハロルドの軍は激戦の末にこれを撃破した([[スタンフォード・ブリッジの戦い]])が、戦力を消耗し疲弊した。ギヨーム2世は、9月末から10月にかけてイングランド南部を制圧していった。優秀な騎兵や相手の戦術ミスなどでハロルドの軍を次々と撃破し、[[10月19日]]、[[ヘイスティングズの戦い]]における[[バトル (イングランド)|バトルの丘]]の戦いで彼を討ち取った。 |

|||

[[file:BayeuxTapestryScene30-31.jpg |right|thumb|ハロルド・ゴドウィンソンがイングランド王に即位する場面]] |

|||

ギヨーム2世はさらに南部から北東部の各地に進撃した。南部のサクソン諸侯は、ハロルドの戦死後にエドガーを擁立して抵抗したが、圧倒的な優勢の前に王位を認めざるをえなくなった。[[12月25日]]にギヨーム2世は[[ウェストミンスター寺院]]で戴冠、[[ウィリアム1世 (イングランド王)|ウィリアム1世]]として即位した<ref>[https://www.westminster-abbey.org/ja/visit-us/a-brief-history-of-westminster-abbey ウェストミンスター寺院の略歴]ウェストミンスター寺院 2020年2月22日閲覧</ref>。ここに現在に至るイギリス王室の祖が開かれた。 |

|||

1066年、エドワード懺悔王が世継ぎを残すことなくこの世を去った。エドワードの死によって、遂にイングランド王位を巡る争いの火蓋が切られたのだった<ref name=Death167>Higham ''Death of Anglo-Saxon England'' pp. 167–181</ref>。エドワード懺悔王の死後、すぐにイングランド王に就いたのはウェセックス伯ゴドウィンの息子[[ハロルド・ゴドウィンソン]]であった。イングランドで最も裕福で権力を握っていたハロルドは、[[賢人会議]]で自身の王位継承を認めさせ、{{仮リンク|エドレッド (ヨーク大司教)|label=ヨーク大司教エドレッド|en| Ealdred (archbishop of York)}}によって戴冠された。この頃、ノルマン人は、「ハロルド・ゴドウィンソンは[[教会法]]の合意なしに[[カンタベリー大主教|カンタベリー大司教]]に選出された{{仮リンク|スティガンド|en| Stigand}}により戴冠された」と主張し、ハロルド王の正統性を否定するプロパガンダを実行していた<ref name=Death167/><ref name=Walker136>Walker ''Harold'' pp. 136–138</ref>。戴冠式を終えたハロルド王はイングランド王位を主張する2人の隣国の君主からの挑戦を受けることとなった。1人目はノルマンディー公ギヨーム2世(のちのウィリアム征服王)、2人目は[[ノルウェー王国|ノルウェー]][[ノルウェー王|王]][[ハーラル3世 (ノルウェー王)|ハーラル3世]](ハーラル苛烈王)である。ギヨーム2世の主張は、『先王エドワード懺悔王から王位継承を約束されており、ハロルドもその約束に合意していた。』というもの<ref name=BatesWilliam73>Bates ''William the Conqueror'' pp. 73–77</ref>。ハーラル3世の主張は、『先のノルウェー王[[マグヌス1世 (ノルウェー王)|マグヌス善王]]と先々代のイングランド王[[ハーデクヌーズ]]との間で、「両者のどちらかが先に死んだ場合、もう一方がイングランド王・ノルウェー王を共に継承する」という協定が締結されており、先に死んだハーデクヌーズ王のイングランド王位をマグヌス善王が継承し、マグヌスの後継者であるハーラルはイングランド王位を主張する権利がある』というものであった<ref name=Death188>Higham ''Death of Anglo-Saxon England'' pp. 188–190</ref>{{efn|ハーデクヌーズ王は[[クヌート大王]]とエマ・オブ・ノルマンディーの子であり、エドワード懺悔王とはエマを共通の母に持つ異父兄弟であった。ハーデクヌーズは1040年から1042年に渡りイングランドを統治し、後継を残さずに亡くなった<ref name=Harthacnut>Keynes "Harthacnut" ''Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England''</ref>。ハーデクヌーズの父親クヌート大王は[[エドマンド剛勇王]]を撃破して1016年にイングランド王位を主張し、エゼルレッド無策王の未亡人であるエマと結婚していた<ref name=Conquest84>Huscroft ''Norman Conquest'' p. 84</ref>。ハーデクヌーズ王の死後、ノルウェー国王マグヌスはイングランド遠征を企図していたが、1047年マグヌスが遠征準備中に死去してしまったことで遠征は取り止められた<ref name=Stenton423>Stenton ''Anglo-Saxon England'' pp. 423–424</ref>。}}。各々がそれぞれの主張を有していたギヨーム2世・ハーラル3世は、自身の王位継承を目指すため、軍勢を招集しイングランド侵攻を目論んだのだった<ref name=Ruling12>Huscroft ''Ruling England'' pp. 12–14</ref>{{efn|彼ら3人の中で決着がついたのち、他の王位請求者がその勝者の前に現れた。1人目は[[エドガー・アシリング]]というウェセックス王族である。エドガーはエドワード懺悔王の大甥であり、また先王[[エドマンド剛勇王]]の父系子孫でもある。エドガーはエドマンド王の息子でクヌート大王のイングランド侵攻の折にハンガリー王国に亡命していたエドワード・アシリングの息子であった。エドワード、エドガー父子は最終的にイングランドへの帰還を果たしたが、1057年に帰還した直後にエドワードが亡くなった<ref name=Huscroft96>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 96–97</ref>。それ故にかつてのイングランド王の直系の孫という立場上、エドガーの王位請求は至極真っ当なものであり、次期イングランド王の最有力候補とされていた。しかし当時、エドガーは13-14歳であったとされ、また彼の統治を支援できる親族も殆どいなかったことから、[[賢人会議]]の末、エドガーの王位継承は不可能と判断された<ref name=Huscroft132>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 132–133</ref>。2人目の王位請求者は[[デンマーク王]][[スヴェン2世 (デンマーク王)|スヴェン2世]]である。彼の母親はクヌート大王の妹であり、かつてのイングランド王であるスヴェン双叉髭王の孫でかつクヌート大王の甥であったため、母系を通じてイングランド王位を請求できる立場にいた<ref name=Stafford86>Stafford ''Unification and Conquest'' pp. 86–87</ref>。しかし1069年までスヴェン2世はイングランド王位請求者として名乗り出なかった<ref name=Bates103>Bates ''William the Conqueror'' pp. 103–104</ref>。またハロルド王の弟[[トスティ・ゴドウィンソン]]は1066年初期ごろよりイングランド沿岸部を襲撃し始めているため、この頃からイングランド王位請求者として名乗りを上げていた可能性もあるが、マーシア伯エドウィンやノーザンブリア伯モールカーの軍勢に敗れて、自身の配下の軍勢の多くを失ったことで王位請求を諦め、自身の命運をハーラル3世に賭けたものと考えられている<ref name=Thomas33>Thomas ''Norman Conquest'' pp. 33–34</ref>。}}。 |

|||

==征服== |

|||

以前のイングランドはサクソン人やデーン人の大諸侯(earl)が各地に割拠している状態だったが、ウィリアム1世はイングランドの統一を推進した。ノルマンディー式の[[封建制]]を取り入れて、ヘイスティングズの戦いなどで戦死・追放した諸侯の領土を没収し、配下の[[騎士]]たちに分け与えた。さらに、各州(シャイア、shire)に州長官([[シェリフ]])を置いて、王の支配を全土に及ぼした。 |

|||

==トスティの襲撃と苛烈王の来襲== |

|||

緩やかな支配に慣れていたサクソン諸侯は、当初、ハロルド2世の一族やエドガー・アシリングをかついで各地で反乱を起こしたが、各個撃破された(前述)。その後も[[1070年]]にデーン人、[[スコットランド王国|スコットランド]][[スコットランド君主一覧|王]]などの支援を受けて[[ヨークシャー]]など北部で反乱が起きた。所領を奪われたサクソン人やデーン人達は[[ロビン・フッド]]のモデルの1人といわれる[[ヘリワード・ザ・ウェイク]]を首領として、ウォッシュ湾近くのイーリ島に集結して抵抗したが、むなしく鎮圧された([[1074年]])。これ以降、イングランドは安定した。 |

|||

{{Main|フルフォードの戦い|スタンフォード・ブリッジの戦い}} |

|||

エドワード懺悔王の治世の頃、{{仮リンク|ノーザンブリア伯|label=ノーザンブリア|en| Earl of Northumbria}}はハロルド・ゴドウィンソンの弟[[トスティ・ゴドウィンソン]]が治めていた。しかし1065年、ノーザンブリアでトスティに対する反乱が勃発し、ゴドウィン家の勢力削減の好機と見た懺悔王は反乱軍側に与し、トスティと対立した。結果、トスティは追いやられ、[[フランドル]]に亡命した<ref name=Stenton578>Stenton ''Anglo-Saxon England'' pp. 578–580</ref>。 |

|||

エドガーはスコットランドに逃亡し、その姉[[マーガレット・オブ・スコットランド|マーガレット]]は後にスコットランド王[[マルカム3世 (スコットランド王)|マルカム3世]]と結婚した。2人の間の娘[[マティルダ・オブ・スコットランド|イーディス(マティルダ)]]は後にサクソン人とノルマン人の融和の証として[[ヘンリー1世 (イングランド王)|ヘンリー1世]]と結婚することになる。 |

|||

1066年初頭、エドワード懺悔王が亡くなり、トスティの兄ハロルド・ゴドウィンソンが'''ハロルド2世'''としてイングランド王に就任した際、トスティはハロルドと対立し、亡命地フランドルで招集した軍勢を率いて南東イングランド沿岸部を略奪して回った。ハロルド王はこれに対抗し、艦隊を構成してトスティ軍の前に立ちはだかった。トスティは北イングランドに目標を変え、[[イースト・アングリア]]地方や[[リンカンシャー]]地方の沿岸部を襲撃した。しかしここでもトスティはイングランド側の抵抗に遭い、[[エドウィン (マーシア伯)|マーシア伯エドウィン]]・{{仮リンク|モーカー (ノーサンブリア伯)|label=ノーサンブリア伯モーカー|en| Morcar of Northumbria}}率いるイングランド艦隊に撃破された。トスティ軍の多くは逃走し、多くの兵に見捨てられたトスティは[[スコットランド王国|スコットランド]]に亡命した。そしてトスティは夏の間、スコットランドで新兵を募集した<ref name=Harold144>Walker ''Harold'' pp. 144–145</ref>{{efn|当時の[[スコットランド王国|スコットランド]][[スコットランド君主一覧|王]][[マルカム3世 (スコットランド王)|マルカム3世]]はトスティの義兄弟であったと伝わっている<ref name=Stenton578/>。}}。その頃ハロルド王は、イングランド南部で大軍と大艦隊を率いて駐屯し、ギヨーム2世がノルマンディー軍を率いてイングランドに上陸するのを待ち構えていた。しかしハロルド王が率いていた軍の大半は民兵であり、彼らの作物の収穫の時期が迫りきていたため、9月8日に軍を解散した<ref name=Harold145>Walker ''Harold'' pp. 144–150</ref>。 |

|||

ウィリアム1世は反乱諸侯から領土を取り上げると共に、サクソン人の貴族が後継ぎ無く死亡したり、[[司教]]、[[修道院]]長が亡くなると代わりにノルマン人を指名したため、[[1086年]]頃にはサクソン人貴族はわずか2人になっていた。また、[[カンタベリー大司教]]もサクソン人の[[スティガンド]]が解任され、イタリア人の[[ランフランクス]]が就任しているが、これはローマ教皇の意向が働いており、以降イングランドにおけるローマ教会の影響力は強くなり、[[ウィリアム2世 (イングランド王)|ウィリアム2世]]の時代のイングランドにおける[[叙任権闘争]]につながっていく。 |

|||

[[ファイル:Battle of Fulford.png|thumb|right|300px|フルフォードの戦い]] |

|||

ノルマン・コンクエストとは、ノルマン人の農民が大挙襲来して、サクソン人の農民が大挙追放されたことではない。サクソン人の領主が追放されて、ノルマン人の領主が取って代わっただけにすぎない。その意味で、ノルマン・コンクエストとは、国民全体から見ればごく少数の領主・貴族に限った征服だとも言える。当然ながら、民衆の中から[[古英語]]やイングランド文化が消滅したわけでもない。ただし古英語はここから3世紀間は支配者層の間で話されることはなく庶民の間だけの言葉になった。抗う文法学者もいなくなった状態になったことにより英語は庶民の間で急速に簡素化されていく。名詞の性別の消失、語尾の複雑な変化の消失などはノルマン・コンクエストの結果である。さらに英語は多くのフランス語・ラテン語の語彙を取り入れることで美しさも備えていくことになる。 |

|||

一方その頃(9月上旬頃)、ノルウェー王ハーラル3世(苛烈王)は300隻の艦隊と15,000人ほどの軍勢を率いて北イングランドに上陸した。ハーラル苛烈王の軍勢にはトスティの軍勢も参加していた。ハーラル苛烈王とトスティ率いる軍勢は北イングランドの中心部[[ヨーク]]に向けて進軍し、9月20日には[[フルフォードの戦い]]でモーカー伯・エドウィン伯兄弟率いるイングランド軍を撃破<ref name=Harold154>Walker ''Harold'' pp. 154–158</ref>。それから間も無くヨークを占領した。両伯爵率いるイングランド軍は壊滅し、モーカー・エドウィン兄弟は命からがら逃亡した。フルフォードで生き延びたものの彼らは結局[[ヘイスティングスの戦い]]に参戦することはなかった<ref name=Marren65>Marren ''1066'' pp. 65–71</ref>。 |

|||

==支配== |

|||

ウィリアム1世の支配の下で、サクソン人は土地を奪われた。サクソン人の一部はスコットランドや各地に逃亡し、はるか[[東ローマ帝国]]に傭兵として雇われるものもいた。 |

|||

[[ファイル:Stamford by Peter Nicolai Arbo.jpg|thumb|right|300px|スタンフォード・ブリッジの戦い]] |

|||

ウィリアム1世は所領を与える際、まとまった一地域を与える代わりに各地の[[荘園]](マナー manor)を分散して与えた。征服が少しずつ進んだことによる必然でもあるが、このため一地域を半独立的に支配する諸侯は生まれなかった(王族などに例外はある)。諸侯は所領が分散しているため反乱を起こしにくく、また支配地域の安定のために王の力に頼る必要があったため、王権は最初から強かった。一方、諸侯はお互いに頼りあうことになるため、王に対しても協力して対抗しやすく、後に[[マグナ・カルタ]]や[[イギリスの議会|イングランド議会]]の発展につながる要因となっている。 |

|||

ハーラル苛烈王はヨークを降伏させたのち、ヨークの長老たちから人質を集め、9月24日、ヨーク郊外の小村スタンフォード・ブリッジに陣を敷いた<ref name=Marren73>Marren ''1066'' p. 73</ref>。ハロルド王は9月中頃にノルウェー軍侵攻の報告を受け、急ピッチで北進を開始した<ref name=Harold158/>。道中で兵士をかき集めながら進軍したハロルド王率いるイングランド軍は、たった9日で[[ロンドン]]から[[ヨーク]]まで踏破した。これは平均して1日40キロのペースである。9月25日夕方、ハロルド軍はヨークに到着し、ノルウェー軍がスタンフォード・ブリッジ村に陣を敷いているという報告を聞いた<ref name=Marren74>Marren ''1066'' pp. 74–75</ref>。そして同日、ハロルド王はノルウェー軍に奇襲を仕掛けた。世に言う[[スタンフォード・ブリッジの戦い]]である。この戦いでノルウェー軍は大壊滅し、ハーラル苛烈王やトスティ・ゴドウィンソンは戦死、その他の多くのヴァイキング戦士が殺された。イングランドに侵攻する際300隻の大艦隊で上陸したノルウェー軍だったが、この戦いで多くの戦士を失った結果、ノルウェーに帰還する際はたった24隻の船で事足りたと言う。ノルウェー軍に大勝したハロルド王であったが、彼の勝利には大きな代償が伴った。ノルウェー軍との戦闘でハロルド軍は損害を被った上に、ノルマンディー公ギヨーム2世が攻めてくるであろうイングランド海峡からだいぶ離れてしまっていたからである<ref name=Harold158>Walker ''Harold'' pp. 158–165</ref>。イングランド南部の防衛は手薄になっていたのだ。 |

|||

また全国の検地を行い、課税の基礎となる詳細な検地台帳([[ドゥームズデイ・ブック]])を作り上げた。当時のフランス、[[ドイツ]]、[[イタリア]]は大諸侯が割拠する封建制であり、イングランドの体制は西欧で最も中央集権化が進んでいた。 |

|||

==ノルマン人の来襲== |

|||

===ノルマン人の遠征準備=== |

|||

[[file:BayeuxTapestryScene35.jpg|350px|right|thumb|[[バイユーのタペストリー]]の一場面。ギヨーム公が[[ロングシップ|軍船]]を建造するよう命じている。]] |

|||

イングランド王位奪還を目論み、ブリテン島遠征を計画したギヨーム2世は[[ブルターニュ]]・[[フランドル]]地方を含む全フランス地域から戦士を集めた<ref name=Bates79/>。ギヨームは招集した軍勢を[[サン=ヴァレリー=シュル=ソンム]]に集結させ、8月12日頃までに渡海の準備を整えた<ref name=Douglas192>Douglas ''William the Conqueror'' p. 192</ref>。そんなギヨーム率いるノルマンディー軍の構成や規模は詳しく分かっていない<ref name=Gravett20>Gravett ''Hastings'' pp. 20–21</ref>。当時の文献によると、ギヨーム軍は726隻の大艦隊であったとされているが、これは誇張された数字であると考えられている<ref name=Bennett25>Bennett ''Campaigns of the Norman Conquest'' p. 25</ref>。当時の歴史家たちが記した内容はどれもひどく誇張されており、総勢は14,000〜150,000人と幅の広い数字となっている<ref name=Lawson163>Lawson ''Battle of Hastings'' pp. 163–164</ref>。現代の歴史家によれば、ギヨーム軍の規模は、 |

|||

*総勢:7,000〜8,000人 / 騎馬隊:1,000〜2,000騎<ref name=Bennet26>Bennett ''Campaigns of the Norman Conquest'' p. 26</ref> |

|||

*総勢:10,000〜12,000人<ref name=Lawson163/> |

|||

*総勢:10,000人 / 騎馬隊:3,000騎<ref name=Marren89>Marren ''1066'' pp. 89–90</ref> |

|||

*総勢:7,500人<ref name=Gravett20/> |

|||

と推定されている。この軍勢はおそらく歩兵・騎兵・弓兵・クロスボウ兵によって構成されていたものと考えられているが、そのうち騎兵と弓兵は同数、歩兵は騎兵・弓兵の合計数と同数であったと言われている<ref name=Gravett27>Gravett ''Hastings'' p. 27</ref>。また遠征に参加した構成員については、{{仮リンク|ウィリアム征服王のイングランド侵攻に参加した貴族一覧|label=ギヨーム軍に参加した貴族|en| companions of William the Conqueror}}の一覧が現存しているものの、あやふやな名前が多く記載されており、たった35人しか同定されていない<ref name=Gravett20/><ref name=Marren108>Marren ''1066'' pp. 108–109</ref>{{efn|35人のうち5人がヘイスティングスで戦死したと伝わっている。戦死した5人は以下の通り。 |

|||

*ロベール・ド・ヴィト |

|||

*エンヌルフ・ド・レーグル |

|||

*Robert fitzErneis |

|||

*ロジェ、Turoldの息子 |

|||

*タイユフェール<ref name=Marren107>Marren ''1066'' pp. 107–108</ref>}}。 |

|||

[[file:BayeuxTapestryScene37.jpg|350px|right|thumb|[[バイユーのタペストリー]]の一場面。[[鎖帷子|鎧]]や武器などの武具に加え、ワインや武器が詰まれたカートを押して船に詰め込んでいる最中の兵士たちが描かれている]] |

|||

{{仮リンク|ギヨーム・ド・ポワティエ|en| William of Poitiers}}によると、遠征に際して、ギヨームは多くのヨーロッパ君主からの外交的支援のみならず、[[ローマ教皇|教皇]][[アレクサンデル2世 (ローマ教皇)| アレクサンデル2世]]からも遠征の承諾・支援を得ていたとされる。それを示すように、ギヨーム軍中には教皇旗がはためいていたという。しかしその他の文献には、そのような記述がされておらず、侵攻後にローマ教皇がギヨームの遠征を追従する形で承諾したとしか記されていない{{efn|[[バイユーのタペストリー]]において、ギヨーム軍の下に描かれている軍旗のいずれかが教皇旗として描かれている可能性もあるが、タペストリーには「教皇旗」と明確に示された旗は存在しない<ref name=Huscroft120/>}}。ギヨームの軍勢は上述の通り夏の間に結集し、同時に遠征のための艦隊を建造した。そして8月の頭には遠征が可能な体制が整えられていたとされるが、海峡に向かい風が吹く季節であったため、9月の終わり頃まで遠征を延期せざるを得なかったという。ギヨームが1ヶ月以上に渡り遠征を延期した理由は向かい風だけではなかったという意見も存在する。「ギヨーム軍の斥候によってハロルド王の軍勢がイングランド沿岸部に布陣していることを理解したギヨームは、ハロルド軍の対抗を受けずにイングランド上陸を敢行しようと試み、その機会をじっと待っていた。」という意見である<ref name=Huscroft120>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 120–123</ref>。 |

|||

==ギヨーム軍の上陸とハロルド軍の南進== |

|||

[[file:BayeuxTapestryScene38.jpg|right|400px|thumb|ギヨーム公の率いるノルマン艦隊が海を渡る場面]] |

|||

[[File:BayeuxTapestry39.jpg|[[バイユーのタペストリー]]に描かれているギヨーム軍がイングランドに上陸する場面。ノルマン軍の[[ロングシップ]]が浜に上げられ、軍馬が下船する様子が描かれている|thumb|upright=1.7|left]] |

|||

ハロルド王が[[スタンフォード・ブリッジの戦い]]でノルウェー軍を撃破した9月25日から数日が経った頃、ハロルド王がイングランド海軍を一時解散させた隙を狙って、ギヨーム2世率いるノルマンディー軍がイングランドに上陸した。ノルマン軍は[[9月28日]]に[[サセックス]]地方[[ペヴェンジー]]に上陸し、[[ヘイスティングス]]に木造の砦を建築した。そしてその砦を拠点に周辺地域を略奪してまわった<ref name=Bates79>Bates ''William the Conqueror'' pp. 79–89</ref>。この略奪によりギヨーム軍は十分な兵糧を確保することができ、またこの地域にはハロルド王の直轄地が多く存在したことから、ハロルド側の勢力削減にもつながった<ref name=Marren98>Marren ''1066'' p. 98</ref>。 |

|||

[[file:BayeuxTapestryScene42.jpg|right|350px|thumb|ノルマン軍の兵士たちが確保した肉や兵糧を加熱調理する召使達が描かれている]] |

|||

[[file:BayeuxTapestryScene43a.jpg|right|350px|thumb|調理された料理を食べるノルマン人達と、食事前に神の恵みを祝福する司教の姿が描かれている。]] |

|||

[[file:BayeuxTapestryScene48.jpg| right|350px|thumb|ヘイスティングスの砦から打って出るノルマン軍の様子が描かれている。]] |

|||

トスティ・ゴドウィンソンとハーラル苛烈王を打ち倒したハロルド王は、モーカー伯とエドウィン伯をはじめとする多数の軍勢を北部に留め置き、自身はノルマン軍を迎え撃つために残った軍勢を率いて南進した<ref name=Carpenter72>Carpenter ''Struggle for Mastery'' p. 72</ref>。ハロルド王がいつノルマン軍の侵攻を知らされたのかははっきりしていないが、おそらく南進している最中に知らされたのであろうと考えられている。南進するハロルド王は[[ロンドン]]に向かい1週間ほど当地に滞在したのち、ヘイスティングスへ進軍を再開した<ref name=Huscroft124>Huscroft ''Norman Conquest'' p. 124</ref>。ハロルド王はスタンフォード・ブリッジで用いた急襲作戦をノルマン軍に対しても実行しようと企んでいたとされるが、対するノルマン軍は斥候によりハロルド軍の接近を察知していたという。戦闘前の流れはよく分かっていないが、ギヨーム軍はヘイスティングスの砦から打って出て、接近するハロルド軍に向かって進軍したとされる<ref name=Lawson180>Lawson ''Battle of Hastings'' pp. 180–182</ref>。ハロルド王は、ヘイスティングスの砦から6キロ程離れた[[バトル (イングランド)|バトル]]付近のセンラック=ヒルという丘の上に陣取り、防御陣を張ってノルマン軍を待ち構えた<ref name=Marren99>Marren ''1066'' pp. 99–100</ref>。 |

|||

この時衝突したハロルド軍の正確な規模を記した当時の文献は残っていない。ただノルマン側の当時の文献によればハロルド軍の規模は1,200,000人または400,000人であったと記述されている<ref name=Lawson128>Lawson ''Battle of Hastings'' p. 128</ref>。現代の歴史家によると、ヘイスティングスの戦いに参戦したハロルド軍の規模を5,000〜13,000人の規模であったと主張しているが<ref name=Lawson130>Lawson ''Battle of Hastings'' pp. 130–133</ref>、特に7,000人〜8,000人ほどの規模であったとする意見が最も多い<ref name=Gravett28>Gravett ''Hastings'' pp. 28–34</ref><ref name=Marren105>Marren ''1066'' p. 105</ref>。これらのハロルド軍は、{{仮リンク|フュルド|en| fyrd}}と呼ばれる民兵の歩兵部隊と[[ハスカール]]と呼ばれる[[職業軍人]]、ハロルド王参加の諸侯らが有する自前の部隊から構成されており、その大半は歩兵であった。フュルドとハスカールの違いとしては彼らの武装が挙げられ、ハスカールはフュルドに比べてより重厚な鎧を装備していたとされる。また少数ではあったが弓兵も有していたとされる<ref name=Gravett28/>。ハロルド軍に参加した貴族のうち、少数の貴族のみ同定されている。その中で最も著名な者は[[ギルス・ゴドウィンソン]]、{{仮リンク|レオフィン・ゴドウィンソン|en| Leofwine Godwinson}}(共にハロルド王の兄弟)である<ref name=Gravett20/>。そのほかにも、ハロルド王の2人の近親者を含む18人の貴族達が実際にヘイスティングスの戦いに参加していたことが特定されている<ref name=Marren107/>{{efn|Of these named persons, eight died in the battle – Harold, Gyrth, Leofwine, Godric the sheriff, Thurkill of Berkshire, Breme, and someone known only as "son of Helloc".<ref name=Marren107/>}}。 |

|||

===ヘイスティングス=== |

|||

{{Main|ヘイスティングスの戦い}} |

|||

[[file:BayeuxTapestryScene53.jpg|right|350px|thumb|両軍が激突する瞬間。ノルマン軍・イングランド軍の兵士たちが共に崩れ落ちている]] |

|||

[[file:Bayeuxtapestryscene52.jpg|right|350px|thumb|{{仮リンク|盾の壁|en|Shield wall}}でノルマン騎兵の突撃を迎え撃つイングランド歩兵]] |

|||

1066年10月14日午前9時ごろ、遂に両軍は激突した。戦いは丸一日続いた。戦闘の大まかな経過についてはよく知られているものの、戦闘中の詳細な出来事については明らかになっていない。当時の文献に矛盾が確認されているからだ<ref name=Huscroft126>Huscroft ''Norman Conquest'' p. 126</ref>。ギヨーム軍、ハロルド軍ともに規模はほぼ同数であったとされるが、ギヨーム軍は歩兵・騎馬隊・弓兵が皆揃っていたのに対し、ハロルド軍は大半が歩兵で弓兵はごく少数であった<ref name=Carpenter73>Carpenter ''Struggle for Mastery'' p. 73</ref>。ハロルド軍は{{仮リンク|盾の壁|en| shield wall}}を丘に沿って構築し、丘の下から攻め立てるギヨーム軍を見事に追い返した。ギヨーム軍はハロルド軍の盾の壁を破れず、多くの犠牲者を出した。ギヨーム公配下のブレトン人部隊の中にはあまりの犠牲にパニックに陥り戦線離脱をした部隊もあった。そしてハロルド軍配下のイングランド部隊の一部が逃走するブレトン人部隊を追撃し始めた。ノルマン軍の騎馬隊はブレトン人を追撃するイングランド軍に突撃を敢行した。ブレトン人が逃走する最中、ノルマン軍中では''「ギヨーム公が戦死した」''とする誤った噂が流れ、ノルマン軍は大いに動揺した。ギヨーム公は自身の兜を取り、軍中を駆け巡って動揺をかき消し、兵士たちを鼓舞した。その後ノルマン軍は2度にわたって[[偽装退却]]を行い、イングランド軍が戦列を崩して各々が追撃するよう誘い出し、戦列から突出して追撃してきたイングランド部隊に対して騎馬隊を用いて何度も突撃した<ref name=Huscroft127>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 127–128</ref>。現在残っている文献にある午後に起きた出来事についての記述には矛盾がある。ただ、午後に起きた出来事で最も決定的な出来事は『ハロルド王の戦死』であろう。ハロルド王が戦死した理由はそれぞれの文献によって異なっている。{{仮リンク|ギヨーム・ド・ジュミエージュ|fr|Guillaume de Jumièges|en|William of Jumièges}}によると、ハロルド王はギヨーム公によって殺害されたという。[[バイユーのタペストリー]]によると、ハロルド王は目に矢を射掛けられて戦死したという。ただこれはタペストリーが制作された12世紀ごろに創作された作り話である可能性があるとされている<ref name=Huscroft129>Huscroft ''Norman Conquest'' p. 129</ref>。ほかの文献にはハロルド王の戦死の理由について述べられていない。「ヘイスティングスでの戦闘は非常に激しい接近戦であったため、誰がハロルド王を倒したのか見ることすらできなかった。」のがその理由とされている<ref name=Marren137>Marren ''1066'' p. 137</ref>。なお、ギヨーム・ド・ポワティエはハロルド王の死について全く言及していない<ref name=Gravett77>Gravett ''Hastings'' p. 77</ref>。 |

|||

[[File:Bayeuxtapestrydeathofharold.jpg|バイユーのタペストリーに描かれたハロルド王戦死の瞬間|thumb|right]] |

|||

[[file:BayeuxTapestryScene58.jpg|350px|right|thumb|敗走するイングランド軍]] |

|||

===ヘイスティングスの戦い後=== |

|||

戦闘の翌日、[[ハロルド2世 (イングランド王)|ハロルド王]]の遺体はその防具か、あるいは身体上の特色によって見出された{{efn|[[ハロルド2世_(イングランド王)|ハロルド]]の顔は見分けることができず、ハロルドの[[事実婚]]上の妻であった{{仮リンク|金髪のエディス|en|Edith_the_Fair}}<ref>[[#th2015|鶴島 (2015), pp. 213, 303.]]</ref>が戦場に連れてこられ、彼女のみが知る特徴でその遺体を確認したと、12世紀の伝承は述べている<ref> [[#gc1992|Gravett (1992), pp. 80]]</ref>。}}。彼個人の旗指物は[[ウィリアム1世_(イングランド王)|ギヨーム]]に献上され<ref>[[#rp2005|Rex (2005), p. 253.]]</ref>、後に[[教皇]]の下へ送られた<ref>[[#gc1992|Gravett (1992), pp. 76-78.]]</ref>。戦死したイングランド兵の遺体は、ハロルドの弟や[[ハスカール]]の一部も含めて戦場に残されたが<ref name="hr09_131">[[#hr2009|Huscroft (2009), p. 131.]]</ref>、後に縁戚が幾人かを運び出した<ref name="gc92_81">[[#gc1992|Gravett (1992), p. 81.]]</ref>。ノルマン人の戦死者は、発見されていない大規模な共同墓地に埋葬された<ref name="mp04_146">[[#mp2004|Marren (2004), p. 146.]]</ref>{{efn|現在に[[バトル修道院|修道院]]がある位置に、墓地が置かれた可能性はある<ref name="mp04_146" />。}}。 |

|||

ある文献によると、勝利を挙げたギヨーム公にハロルドの母{{仮リンク|ギーサ・トルケルズドッティル|label=ギーサ|en|Gytha_Thorkelsd%C3%B3ttir}}が身請け金として息子の体重分の黄金を申し出た<ref>[[#th2015|鶴島 (2015), pp. 187, 189.]]</ref>ものの、拒否されたと伝えられている。そんなギヨームはハロルドの遺体を海に投げ込むように命じたものの、そのように行われたかどうかは不明である<ref name="hr09_131" />。別の文献によると、ハロルドは戦いが起きた丘の頂に葬られたという<ref name="mp04_146" />。ハロルドが建てた{{仮リンク|ウォールサム修道院教会|label=ウォールサム修道院|en|Waltham_Abbey_Church}}は後に、彼の遺体が秘密裏に院に埋葬されたと主張した<ref name="hr09_131" />。また、ハロルドはヘイスティングズで死んでおらず、逃れて[[チェスター]]で[[隠者]]となったとする伝説も存在する<ref name="gc92_81" />。 |

|||

[[File:William_I,_Lichfield_Cathedral.jpg|thumb|left|[[リッチフィールド_(イングランド)#リッチフィールド大聖堂|リッチフィールド大聖堂]]([[イングランド]]・[[スタッフォードシャー]])に据えられた[[ウィリアム1世_(イングランド王)|ウィリアム1世]]像。剣と『[[ドゥームズデイ・ブック]]』を携えている。]] |

|||

ギヨームはヘイスティングスでの勝利の後、残されたアングロ・サクソン貴族らの服属を期待していたが、ギヨームの期待に反して彼らは抵抗を継続する構えを見せた。[[ウェセックス家]]最後の男子である[[エドガー・アシリング]]{{efn|「アシリング」(Ætheling)は、何らかの王座への請求権を備えた王家の子息を指す[[古英語]]である<ref>[[#bm2001|Bennett (2001), p. 91.]]</ref>。}}は[[賢人会議#ウェテナイェモート|賢人評議会]]を経てイングランド王位就任を宣言し、[[エドウィン (マーシア伯)|エドウィ伯]]、{{仮リンク|モーカー (ノーサンブリア伯)|label=モーカー伯|en|Morcar}}、[[カンタベリー大司教]]{{仮リンク|スティガンド|en|Stigand}}や{{仮リンク|ヨーク大司教|en|Archbishop_of_York}}{{仮リンク|エルドレッド|en|Ealdred_(Archbishop_of_York)}}からの支持を受けギヨームに対して抵抗を繰り広げた<ref>[[#dd1964|Douglas (1964), pp. 204-205.]]</ref>。対するギヨームは、[[ケント_(イングランド)|ケント]]の海岸沿いを行軍して[[ロンドン]]へ進んだ。途中{{仮リンク|サザークの焼き討ち|label=ノルマン軍に抵抗を示したサザークを焼き討つ|en| Burning of Southwark}}などして抵抗勢力と戦いながらロンドンへと進軍したものの、[[ロンドン橋]]の強襲に失敗し、首都ロンドンに入城する為に更なる迂回を強いられた<ref name="dd64_20506">[[#dd1964|Douglas (1964), pp. 205-206.]]</ref>。 |

|||

そしてギヨームは{{仮リンク|テムズ渓谷|en|Thames_Valley}}を経由して{{仮リンク|ウォリングフォード_(オクスフォードシャー)|label=ウォリングフォード|en|Wallingford,_Oxfordshire}}で[[テムズ川]]を渡河し、当地でカンタベリー大司教スティガンドの帰順を受け入れた。次いで[[チルターン丘陵]]に沿って北東へ進み、ロンドンから出撃してきたイングランド軍と交戦しつつ、北西方面からロンドンへと進軍を続けた{{efn|[[ウィリアム1世_(イングランド王)|ギヨーム]]は増援と合流するためにこの経路を辿ったようであり、[[ポーツマス (イングランド)|ポーツマス]]に上陸していた彼らとは[[ロンドン]]と[[ウィンチェスター]]の間で落ち合った。北へ回り込むことで、ギヨームはロンドンを増援から遮断した<ref>[[#bm2001|Bennett (2001), p. 45.]]</ref>。}}。そして遂に、アングロ・サクソン貴族達は[[ハートフォードシャー]]の{{仮リンク|バーカムステッド_(ハートフォードシャー)|label=バーカムステッド|en|Berkhamsted}}でギヨーム公に降伏した。ギヨームは[[1066年]][[12月25日]]に[[ウェストミンスター寺院]]で、イングランド王[[ウィリアム1世_(イングランド王)|'''''ウィリアム1世''''']]として就任し、エルドレッド大司教より戴冠された<ref>[[#th2015|鶴島 (2015), p. 260.]]</ref><ref name="dd64_20506" />。 |

|||

イングランド王に就いたウィリアム征服王は、モーカー伯やエドウィン伯をはじめとするアングロ・サクソン貴族や残された最後のウェセックス家王族エドガーに対して領地を与え、アングロ・サクソン系貴族らの反乱を抑えようと試みた。そしてウィリアムはそのまましばらくイングランドに滞在し、1067年3月にノルマンディー へ帰還した。この際、スティガンド大司教やモーカー伯、エドウィン伯、エドガー・アシリングを含むアングロ・サクソン人の捕虜を連れて行ったという<ref name=Huscroft138>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 138–139</ref>。 |

|||

==アングロ・サクソンの抵抗== |

|||

===最初の反乱=== |

|||

イングランド人の諸侯を服従させたウィリアム征服王であったが、在地貴族の反乱はその後も続いた<ref name=Douglas212/>。ウィリアムは1067年3月、異母兄弟の{{仮リンク|オド・ド・バイユー|en| Odo of Bayeux}}とウィリアムの重臣{{仮リンク|ギヨーム・フィッツオズベルン|en| William fitzOsbern}}をイングランドに残したうえで[[ノルマンディー公国]]に帰還したが<ref name=Huscroft138/>、その年にケントで反乱が勃発した。この反乱軍は{{仮リンク|ウスタシュ2世 (ブローニュ伯)|label=ブローニュ伯ウスタシュ2世|en| Eustace II of Boulogne}}と連携して[[ドーバー城]]を包囲した<ref name=Douglas212>Douglas ''William the Conqueror'' p. 212</ref>が、結局失敗に終わった。また同年には[[シュロップシャー|シュロップシャー地方]]の地主エアドリック{{efn|エアドリックに名付けられた[[形容語句|渾名]]の''the wild''は比較的ありふれた渾名であるため、この反乱は北方における反乱にエアドリックが参加したことで発生したと考えられているとはいえ、それが確かかどうかは不明である<ref name=EadricDNB>Williams "Eadric the Wild" ''Oxford Dictionary of National Biography''</ref>。}} ([[:en: Eadric the Wild]]) がノルマン人に対して反旗を翻し、[[ウェールズ]]の[[グウィネズ (ウェールズ)|グウィネズ]]・[[ポーイス]]領主らの支援を得て西[[マーシア]]で反乱を起こして、[[ヘレフォード]]に拠点を構えるノルマン軍守備隊と戦った<ref name=Douglas212/>。 |

|||

反乱が連発したことを受けて、ウィリアム王は1067年の暮れにイングランドに帰還した<ref name=Huscroft138/>。イングランドに帰還したウィリアムは1068年、先王ハロルド2世の母親ギータを含むアングロ・サクソン反乱軍が立てこもる{{仮リンク|エクセター包囲戦 (1068年)|label=エクセターを包囲|en| Siege of Exeter (1068)}}し、多くの損害を出しつつも、なんとか立て篭もる反乱軍を投降させることに成功した<ref name=Harold186>Walker ''Harold'' pp. 186–190</ref>。同年5月、ウィリアム王は妻[[マティルダ・オブ・フランダース|マティルダ]]のイングランド女王としての戴冠式を[[ウエストミンスター大聖堂]]で挙行した。王妃の戴冠は、ウィリアム王がヨーロッパ中で名声を集めている象徴となった<ref name=Huscroft140/>。同年後半、今度はエドウィン伯・モーカー伯兄弟がマーシアで反乱を起こし、同時に{{仮リンク|ゴスパトリック (ノーサンブリア伯)|label=新任のノーサンブリア伯ゴスパトリック|en| Gospatric, Earl of Northumbria}}{{efn|コスパトリックは1067年にウィリアム王により任命された{{仮リンク|コープシ|en|copsi}}伯の暗殺を受けて、新たに任命されたノーサンブリア伯である。コープシ伯は1068年に彼の敵対者の{{仮リンク|オスウルフ2世 (ノーサンブリア伯)|label=オフウルフ伯|en|Osulf II of Bamburgh}}によりノーサンブリアで暗殺されたと伝わる<ref name=Huscroft142>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 142–144</ref>。}}が当時まだノルマン人勢力が行き渡っていなかった[[ノーサンブリア王国|ノーサンブリア]]地域で反乱を起こした。これらの北イングランドにおける反乱は、ウィリアム王の素早い親征により早急に鎮圧された。ウィリアムは南イングランドでの反乱を鎮圧した時のように、北イングランドにも多くの城砦を築き、そこに守備兵を駐屯させることで対処した<ref name=Douglas214>Douglas ''William the Conqueror'' pp. 214–215</ref>。エドウィン・モーカー兄弟はめげずに続けて反乱を引き起こし、反乱に失敗したゴスパトリック伯はスコットランドへ亡命した。[[ウェセックス家|ウェセックス王家]]の王族である[[エドガー・アシリング]]や彼の家族は、おそらくそれまでの反乱に加担していたものと思われているが、それらの反乱が敢えなくウィリアム王に鎮圧されたことを受け、ゴスパトリック伯と同じようにスコットランドへ亡命した<ref name=Williams24>Williams ''English and the Norman Conquest'' pp. 24–27</ref>。一方、ヘイスティングスでの敗戦後アイルランドに亡命していたハロルド王の息子達は、この頃イングランドに帰還し、[[サマセット]]地方やデヴォン地方、[[コーンウォール]]地方を海上から攻撃し、ウィリアム王に対抗していた<ref name=Williams20>Williams ''English and the Norman Conquest'' pp. 20–21</ref>。 |

|||

===1069年の反乱=== |

|||

{{Main|北部の蹂躙}} |

|||

[[File:Baile Hill, York.JPG|[[ウィリアム征服王]]によって[[ヨーク]]・{{仮リンク|ウーズ川 (ヨークシャー)|label=ウーズ川|en| River Ouse (Yorkshire)}}西岸に建築された2つ目の[[モット・アンド・ベーリー|モット・アンド・ベーリー型城砦]]の跡地|thumb|upright=1.5|left]] |

|||

1069年初頭、新しくノーサンブリア伯に任命されていた{{仮リンク|ロベール・ド・コミーヌ|en| Robert de Comines}}と彼の数百人の家臣達が[[ダラム]]にて虐殺されるという大量虐殺事件が発生した。このノーサンブリア反乱には、スコットランドに亡命していたエドガー王子、ゴスパトリック伯、シヴァルド・バーン([[:en: Siward Barn]]、アングロ・サクソン人の地主・戦士)、そして他の多くの反乱者達が加担していた。そしてこれらの反乱軍はヨーク{{仮リンク|キャストレン|label=城主|en| Castellan}}ロベルト・フィッツリシャールをも打ち負かして殺害し、ノルマン人が立て篭もる[[ヨーク]]を包囲した。ウィリアム王はノルマン軍を率いてヨークに向けて急行し、ヨーク城壁の外で反乱軍を打ち負かした。そして破れ去った反乱軍をヨーク市街に追い込み、住民諸共皆殺しにして、この大規模な反乱を力尽くで収束させた<ref name=Williams27>Williams ''English and the Norman Conquest'' pp. 27–34</ref>。ウィリアム王はヨークにさらなる城壁を建築し、守備隊を駐屯させて自身は南イングランドへと帰還した。それ故、その後再び地元民による反乱が発生した際はヨーク駐屯軍により速やかに鎮圧された<ref name=Williams27/>。またこの頃、[[ハロルド・ゴドウィンソン|ハロルド2世]]の息子たち({{仮リンク|ゴドウィン (ハロルド・ゴドウィンソンの息子)|label=ゴドウィン|en| Godwin, son of Harold Godwinson}}と{{仮リンク|エドマンド (ハロルド・ゴドウィンソンの息子)|label=エドマンド|en| Edmund, son of Harold Godwinson}})が亡命先のアイルランドから軍勢を率いて再びイングランドに舞い戻り、デヴォン地域沿岸部の襲撃を開始した。彼らの襲撃の報を受けた{{仮リンク|コーンウォール伯|en| earl of Cornwall}}{{仮リンク|ブライアン・オブ・ブルターニュ|en| Brian of Brittany}}はノルマン軍を率いて反撃し、{{仮リンク|ノーサムの戦い|en| Battle of Northam}}で彼らを返り討ちにした<ref name=Williams35>Williams ''English and the Norman Conquest'' p. 35</ref>。1069年8月または9月、[[デンマーク王]][[スヴェン2世 (デンマーク王)|スヴェン2世]]がイングランド侵攻を開始し、大艦隊を率いてイングランド沿岸に現れた。デンマーク艦隊は南イングランド沿岸部を襲撃し、それが失敗に終わると新たにノーサンブリア地方で発生していたノルマン人に対する反乱軍に参加した。この反乱軍にはデンマーク軍のみならず、スコットランドに身を寄せていたエドガー王子やゴスパトリック伯といった面々も参加していた。デンマーク・イングランド連合軍からなる反乱軍はヨークを襲撃し、守備隊を蹴散らしてヨークを陥落させ、ノーザンブリア全域を支配下に置くことに成功した。エドガーは続いて[[リンカンシャー]]地域に侵攻したものの、この遠征はノルマン守備隊の反撃を喰らって失敗に終わった<ref name=Williams35a>Williams ''English and the Norman Conquest'' pp. 35–41</ref>。 |

|||

同じ頃、[[マーシア]]西部では再び反乱が起こり、エドリックの軍とウェールズの同盟軍、さらに[[チェシャー]]や[[シュロップシャー]]から集結した民兵からなる反乱軍が[[シュルーズベリー]]の城を攻撃した。南西部では、デヴォンとコーンウォールの反乱軍が[[エクセター]]のノルマン人守備隊を攻撃したが、守備隊に撃退され、ブライアン伯率いるノルマン人救援軍に散り散りにされた。[[ドーセット]]・[[サマセット]]とその近隣地域から集結した反乱軍は{{仮リンク|モンタキュート城|en| Montacute Castle}}を包囲したが、{{仮リンク|ジョフロワ・ド・クンタス|en|Geoffrey de Montbray}}率いるノルマン軍に敗北した<ref name=Williams35a/>。一方、ウィリアム王は[[リンカンシャー]]の[[ハンバー川]]南岸に冬の間停泊していたデンマーク艦隊を攻撃し、北岸に追い返した。ウィリアム王は{{仮リンク|ロベール (モルテン伯)|label=モルテン伯ロベール|en| Robert, Count of Mortain}}をリンカンシャーに残して西に向かい、[[スタッフォード (イングランド)|スタンフォード]]での戦いでマーシア西部の反乱軍を打ち破った。デーン人がリンカンシャーに再び停泊を試みた際、その地に駐屯していたノルマン軍は再びハンバー川の向こう側まで彼らを追い返した。ウィリアム王はノーサンブリアに入り、敵の妨害工作を押し除けて、[[ポンテフラクト]]にて増水した[[エール川]]を渡河した。ウィリアム王の進攻によりデンマーク軍は潰走し、ウィリアム王は[[ヨーク]]を再占領した。彼はデンマーク軍に[[デーンゲルド]]を支払ってデンマーク軍と休戦した。そして1069-70年の冬、ウィリアム王率いるノルマン軍は[[北部の蹂躙]]でノーザンブリア地域を徹底的に破壊し、すべての抵抗を制圧した<ref name=Williams35a/>。北部の民に対して自身の権威を示しつけるため、ウィリアム王は1069年のクリスマスの日に[[ヨーク]]で儀式的に王冠を戴冠した<ref name=Huscroft142/>。 |

|||

1070年初頭、ウォルテオフとゴスパトリックを降伏させ、エドガーと彼の支持者をスコットランドに追い返したウィリアムはマーシアに戻り、[[チェスター]]に拠点を置いてこの地域に残る抵抗をすべて粉砕し、南部に戻った<ref name=Williams35a/>。そしてその頃、ローマより派遣された{{仮リンク|教皇特使|en| Papal legate}}がイングランドに到着し、彼らは復活祭の日にウィリアムに再び戴冠した。この再戴冠は、ウィリアム王のイングランド王国に対する権利を象徴的に王国民に知らしめる意味が込められていたとされている。また、ウィリアム王は教会からスティガンドをはじめとする聖職者を粛清し、特にスティガンドは[[カンタベリー大司教]]から免職された。ローマ教皇庁は、ヘイスティングスとそれに続く戦いに参加したウィリアムとその支持者たちにも懺悔を課した<ref name=Huscroft145>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 145–146</ref>。スティガンドが免職されたために空位になっていたカンタベリー大司教と同様に、ヨーク大司教も1069年9月のエドレッドの死後、空位となっていた。そこでウィリアム王はカンタベリー大司教にはウィリアム王と親交の深い{{仮リンク|聖エティエンヌ修道院|en| Abbey of Saint-Étienne, Caen}}長の[[カンタベリーのランフランクス|ランフランクス]]を任命し、ヨーク大司教にはウィリアムの教誨師の一人であった{{仮リンク|トマ・ド・バイユー|en| Thomas of Bayeux}}が任命された。他のいくつかの司教区や修道院にも新しい司教や修道院長が任命され、ウィリアムは土着貴族の資産の保管庫として機能していたイギリスの修道院の財産の一部を国庫として収公した<ref name=Bennett56>Bennett ''Campaigns of the Norman Conquest'' p. 56</ref>。 |

|||

===デーン人の再来=== |

|||

{{More|:en:Danish attacks on Norman England}} |

|||

[[File:Coin king of denmark sven estridsen.jpg|デンマーク王スヴェン2世のコイン|thumb|right]] |

|||

1070年、デンマーク王スヴェン2世は昨年ウィリアム征服王と締結した休戦条約を破棄し、艦隊をイングランドに再び派遣した。このデンマーク艦隊は{{仮リンク|フェンズ|en|The Fens}}と呼ばれるイングランド西部の湿地帯に集結し、{{仮リンク|アイル・オブ・イーリー|en| Isle of Ely}}を拠点にノルマン人に対して抵抗運動を繰り広げていたアングロ・サクソン人[[ヘリワード・ザ・ウェイク]]{{efn|''the wake''という[[形容語句|渾名]]は''「油断の無い者、用心深い者」''という意味を持つ名前とされているが、この渾名が最初に用いられたのは13世紀後半頃とされており、当時からこの渾名で呼ばれていた可能性は低いとされている<ref name=HerewardDNB>Roffe "Hereward" ''Oxford Dictionary of National Biography''</ref>。}}の反乱軍に参加した。しかしデンマーク艦隊はウィリアム王からの提案で、更なる{{仮リンク|デーンゲルド|en| Danegeld}}を受け取るや否やデンマークへと帰還していった<ref name=Douglas221>Douglas ''William the Conqueror'' pp. 221–222</ref>。デンマーク艦隊が撤退した後も、ファンズの反乱軍は規模を縮めることなく果敢にノルマン人に抗戦を繰り広げ、湿地帯という地の利を生かして1071年初頭ごろまで反乱を続けた。そしてこの頃、エドウィン伯・モーカー伯がまたもやウィリアム王に反旗を翻した。今回の反乱も失敗に終わり、エドウィン伯に至ってはスコットランドへ逃亡中に自身の従者に暗殺された。モーカーは{{仮リンク|アイル・オブ・イーリー|en| Isle of Ely}}に辿り着き、ヘリワード・ザ・ウェイクや亡命地スコットランドから海路はるばる帰還してきた亡命貴族たちが彼らの反乱軍に参加した。対するウィリアム王はこの反乱軍を鎮圧するためにノルマン軍と艦隊を率いてアイルに進軍し、小型の船を建設してアイルの湿地帯を突き進み、多数の犠牲を払いつつも、なんとかこの湿地帯に潜む反乱勢力を完全に駆逐した<ref name=Williams49>Williams ''English and the Norman Conquest'' pp. 49–57</ref>。モーカー伯は捕えられて牢獄に収監され、死ぬまで監禁された。ヘリワードはウィリアム王から許された上に、かつての領地すら返還されたという<ref name=Huscroft146>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 146–147</ref>。 |

|||

===最後の反乱=== |

|||

{{main|:en:Revolt of the Earls}} |

|||

1071年、ウィリアム王は大陸領で苦戦を強いられていたが<ref name=Douglas225>Douglas ''William the Conqueror'' pp. 225–226</ref>、1072年にはイングランドに帰還して北進し、[[マルカム3世 (スコットランド王)|スコットランド王マルカム3世]]と対決した{{efn|マルカム王は1069年または1070年にエドガー・アシリングの妹[[マーガレット・オブ・スコットランド|マーガレット]]と結婚していた<ref name=Huscroft142/>。}}。ウィリアム王は陸軍と艦隊を共に率いて北進し、結果的にマルコム3世を屈服させることに成功。[[アバネシーの和約]]を締結した。この和約によって、マルカム3世はウィリアム王にある程度従属することが取り決められ、またスコットランドに亡命中だったエドガー・アシリングをスコットランドから追放することが取り決められた<ref name=Huscroft146/>。 |

|||

1075年、ウィリアム王不在の隙を狙った反乱が発生した。この反乱は[[ノーフォーク伯爵|ノーフォーク伯]]{{仮リンク|ラルフ・ド・ゲール|en| Ralph de Gael}}、{{仮リンク|ヘリフォード伯|en| Earl of Hereford}}{{仮リンク|ロジェ・ド・ブルトイユ (第2代ヘリフォード伯)|label=ロジェ・ド・ブルトイユ|en| Roger de Breteuil, 2nd Earl of Hereford}}が首謀し、{{仮リンク|伯爵の反乱|label=この反乱|en| Revolt of the Earls}}の中でウィリアム王の廃位が計画されていた<ref name=Douglas231/>。反乱の原因は定かではないが、ロジェの親戚であるラルフの結婚式の際に反乱が決行なされたことは確かである。この反乱には彼ら以外に、ウィリアム王の寵愛を受けていたワルテフ伯やブレトン人領主たちも参加していた。またラルフ伯はデンマーク王に対しても反乱への支援を要請した。ウィリアム王は家臣らがこの反乱を鎮圧している際ノルマンディー公国に残っていた。反乱の首謀者の1人ロジェは{{仮リンク|ウスター司教|en| Bishop of Worcester}}{{仮リンク|ウルフスタン (1095年没)|label=ウルフスタン|en| Wulfstan (died 1095)}}・{{仮リンク|イブシャム修道院長|en|Abbot of Evesham}}{{仮リンク|エゼルウィグ|en| Æthelwig}}の軍勢に包囲され、ヘリフォードの砦での籠城を強いられ、もう1人の首謀者ラルフ伯はオド・ド・バイユーやジョブロワ・ド・クスタス、{{仮リンク|リシャール・フィッツジェラルド|en| Richard fitz Gilbert}}や{{仮リンク|ウィリアム・ド・ワーレン (初代サリー伯)|label=サリー伯ウィリアム|en| William de Warenne, 1st Earl of Surrey}}の軍勢に包囲され[[ノリッジ城]]に籠城を強いられていた。結局、ノリッジ城は陥落しラルフ伯は亡命した。一方その頃、反乱軍からの救援要請を受けた[[クヌーズ4世 (デンマーク王)|クヌーズ王子]]指揮下のデンマーク艦隊がイングランドに到着した。しかし時すでに遅し、ノーウィッチ城は既に陥落していたため、彼らはイングランド沿岸部を荒らしまわってデンマークに帰還した<ref name=Douglas231/>。1075年の暮れまでにウィリアム王はイングランドに帰還し、デンマーク艦隊の脅威に対処すると共に反乱の事後処理を行い、ウィンチェスターでクリスマスを祝った<ref name=Bates181>Bates ''William the Conqueror'' pp. 181–182</ref>。ロジェ伯とワルテフ伯はウィリアム軍に捕縛されたのち監禁され、ワルテフ伯に至っては1076年5月に処刑された。この頃、亡命していたラルフ伯がブルターニュからノルマンディーに向けて反乱を継続しており、ウィリアム王は大陸領に帰還した<ref name=Douglas231>Douglas ''William the Conqueror'' pp. 231–233</ref>。 |

|||

==イングランド統治== |

|||

[[File:Tower of London White Tower.jpg|[[ロンドン塔]]の中心的建造物のひとつ{{仮リンク|ホワイト・タワー (ロンドン塔)|label=ホワイト・タワー|en|White Tower (Tower of London)}}。ウィリアム征服王がロンドンを統治する際に建築させたのが始まり<ref name=Douglas216>Douglas ''William the Conqueror'' p. 216 and footnote 4</ref>。|thumb|upright=1.3|left]] |

|||

イングランド征服が完了した後も、ノルマン人はイングランド統治において多くの困難に見舞われた<ref name=Stafford102>Stafford ''Unification and Conquest'' pp. 102–105</ref>。征服民であるノルマン人とフランク人はイングランドの現地民に比べて圧倒的に少数であったとされ、歴史家たちの推定によればノルマン人の土地保有者は8,000人前後であったと考えられている<ref name=Mastery82>Carpenter ''Struggle for Mastery'' pp. 82–83</ref>。ウィリアム王に付き従い遠征に従軍したノルマン人たちは、従軍の報酬として領地と称号を授与された<ref name=Mastery79> Carpenter ''Struggle for Mastery'' pp. 79–80</ref>。ただウィリアム王は自らの軍事力によってイングランドの大半の領土を'' 事実上'' 領有し、自分の意のままに家臣たちを配置する権利を主張した<ref name=Mastery84/>。これ以降、全ての領土は国王から軍事的奉仕の褒賞として諸侯に下賜される体制がとられた<ref name=Mastery84>Carpenter ''Struggle for Mastery'' p. 84</ref>。この際、諸侯たちは通常、まとまった領地を授かるのではなく、イングランドとノルマンディーに跨る小規模な領地をバラバラに授与された<ref name=Mastery83>Carpenter ''Struggle for Mastery'' pp. 83–84</ref>。 |

|||

ノルマン人の家臣たちに与える領土を集めるため、ウィリアム王はヘイスティングスの戦いでハロルド王と共に戦死したイングランド貴族の領土を没収し、それを当てた<ref name=Mastery75>Carpenter ''Struggle for Mastery'' pp. 75–76</ref>。強制的に領土を没収されたイングランド貴族はノルマン人に対して反乱を起こし、それらの反乱貴族の領土もまたウィリアム王に没収された。このような領土収公・反乱誘発の繰り返しはヘイスティングスの戦いののち数年間続いた<ref name=Mastery79/>。続く反乱の鎮圧やさらなる反乱の抑制のため、ノルマン人たちは前例にないほど大量の城砦をイングランド各地に建設した<ref name=Chibnall11>Chibnall ''Anglo-Norman England'' pp. 11–13</ref>。これらの城塞の多くは当初[[モット・アンド・ベーリー]]型の砦であった<ref name=Forts110>Kaufman and Kaufman ''Medieval Fortress'' p. 110</ref>。現代の歴史家ロバート・レディアート氏によると、''『ノリッチ、ダラム、リンカーンの都市景観を一目見れば、ノルマン人の侵略の影響を否応なしに思い知らされる』'' と言及している<ref>Liddiard ''Castles in Context'' p. 36</ref>。またウィリアム王はイングランド貴族の未亡人や娘による財産の継承をきつく取り締まり、彼女らにノルマン人との結婚を強制したという<ref name=Mastery89>Carpenter ''Struggle for Mastery'' p. 89</ref>。 |

|||

ウィリアム王が構築したイングランド統治体制は成功したものだったと考えられている。征服直後の反乱があらかた終結した1072年から1202年に[[カペー朝]][[フランス王国]]による[[フランスのノルマンディー侵攻 (1202年-1204年)|ノルマンディー公国侵攻戦争]]が勃発するまでの間、ウィリアム王と彼の継承者たちは治世のほとんどをノルマンディーで過ごしていたことからも、ウィリアム王が整えた統治体制がいかに盤石なものであったか窺える。ウィリアム王に至っては、治世の75%をフランスやノルマンディーで過ごしたとされている。ウィリアム王は、他のフランク系諸侯によるノルマンディー公国侵攻や公国内での反乱に対処する必要に迫られた際、イングランドに独自の統治機構を設置して、遠方から間接的にイングランドを統治できる体制を整えた上で、ノルマンディーに帰国していたとされる<ref name=Mastery91>Carpenter ''Struggle for Mastery'' p. 91</ref>。 |

|||

==遠征の結果== |

|||

===支配者層の変化=== |

|||

侵略の直接的な結果として、かつてのイングランド([[アングロ・サクソン人|アングロ・サクソン]])貴族がほぼ完全に排除され、[[カトリック教会]]に対するイングランド人の支配力が消滅したことが挙げられる。ウィリアム王は、イングランドの有力者から組織的に封土を没収し、その領土を自身の家臣に授与した。1086年に完成した土地台帳の[[ドゥームズデイ・ブック]]には遠征後にウィリアム王が実施したイングランド王国民の有する土地・家畜・財産などの大規模な調査の結果が詳細に記されている。それによると、[[ティーズ川]]以南のイングランド領土のうち、約5%ほどしかイングランド人の手に残らなかったことが明らかになっている。しかも、このわずかな封土もその後数十年の間にさらに削減されていった。この地域はイングランド南部の諸地域の中で、在地イングランド人の封土が最も完全に消滅した地域であったとされる<ref>Thomas ''English and Normans'' pp. 105–137</ref><ref>Thomas "Significance" ''English Historical Review'' pp. 303–333</ref>。 |

|||

また、イングランド人貴族は政府や教会の高官といった地位からも排除された。1075年以降、すべての伯爵の地位はノルマン人によって占められ、イングランド人は時折保安官などに任命される程度であった。同様に教会でも、イングランド人の上級職就任者はその地位から追放されるか、あるいは生涯その地位に留まり、死後はイングランド人でない者に継承された。そして1096年までにイングランド人司教は姿を消し、イングランド人修道院長は、特に大規模な修道院では非常に珍しい存在となった<ref>Thomas ''English and Normans'' pp. 202–208</ref>。 |

|||

===イングランド移民=== |

|||

{{see also|:en:New England (medieval)}} |

|||

[[File:The body of Leo V is dragged to the Hippodrome through the Skyla Gate.jpg|[[ビザンツ帝国]]が誇る精鋭部隊の{{仮リンク|ヴァラング親衛隊|en| Varangian Guard}} を描いた細密画。ビザンツ帝国に亡命した多くのアングロ・サクソン人がこの親衛隊に参加したとされる。|thumb|upright=1.7|right]] |

|||

ノルマン人に敗れ去った多くの[[アングロ・サクソン人]]たちは貴族たちも含めてイングランドから逃亡し<ref name= Byzantium>Ciggaar ''Western Travellers'' pp. 140–141</ref>、[[スコットランド王国]]や{{仮リンク|アイルランドの歴史 (800年-1169年)|label=アイルランドの諸王国|en| History of Ireland (800–1169)}}、スカンディナヴィアに亡命した<ref name= Daniell>Daniell ''From Norman Conquest to Magna Carta'' pp. 13–14</ref>。[[ヘイスティングスの戦い|ヘイスティングス]]で戦死したイングランド王ハロルド・ゴドウィンソンの一族はアイルランドに避難し、そこを拠点にイングランドへ何度か侵略を試みたが、結果失敗に終わった<ref name=Huscroft140>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 140–141</ref>。 1070年代には、235隻の船に乗ったアングロ・サクソン人の一団が[[ビザンツ帝国]]に向けて出航するという最大の亡命事件が起こった<ref name= Daniell/>。当時のビザンツ帝国は続く戦争により傭兵を必要としていたため、多くの亡命イングランド人貴族や兵士にとって人気のある亡命地となった<ref name= Byzantium/>。ビザンツ帝国に亡命した多数のイングランド人は、それまで主に[[ヴァリャーグ|ヴァイキング]]によって構成されていたビザンツ帝国の誇る精鋭部隊{{仮リンク|ヴァラング親衛隊|en| Varangian Guard}}に参加し、親衛隊の大部分がアングロ・サクソン人によって構成されるようになった。そしてその中から[[ビザンツ皇帝|皇帝]]の身辺護衛に選び抜かれる者もいたという<ref>Heath ''Byzantine Armies'' p. 23</ref>。イングランド人移民の一部は[[黒海]]沿岸のビザンツ帝国辺境地域に定住し、{{仮リンク|ニュー・イングランド (中世ヨーロッパ)|label=''ニューロンドン''や''ニューヨーク''といった名前の町|en| New England (medieval)}}を建設した<ref name= Byzantium/>。 |

|||

===統治機構=== |

|||

[[File:Map of England 1086.png|thumb|upright=1.2|right|1086年におけるイングランドの行政区画 ]] |

|||

ノルマン・コンクエストが行われるまでのイングランド王国で施行されていた統治システムは、ノルマンディー公国における統治システムに比べて非常に洗練された制度であった<ref name=Thomas59>Thomas ''Norman Conquest'' p. 59</ref><ref name=Conquest187>Huscroft ''Norman Conquest'' p. 187</ref>。イングランド王国のすべての地域は[[シャイヤ]]と呼ばれる行政区画とその下部区画に分けられており、[[ウェセックス家|王宮]]は政治の中枢機構となっていた。そして司法制度は地方裁判所に基づいてそれらの地域で施行され、自由人の権利を保護するために運用された<ref name=Govern176>Loyn ''Governance of Anglo-Saxon England'' p. 176</ref>。シャイヤは『シャイヤ・リヴ』と呼ばれる代官や[[保安官]]によって運営された<ref name=Thomas60>Thomas ''Norman Conquest'' p. 60</ref>。当時の中世ヨーロッパでは、政治の中枢である王宮はその時の情勢に応じて適宜移動していた<ref name=Conquest31>Huscroft ''Norman Conquest'' p. 31</ref>。しかしコンクエスト前のイングランド王国は[[ウィチェスター]]に恒久的な財務機構を設置していた<ref name=Conquest194>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 194–195</ref>。イングランド王国はこの財務機構を通じて土地税やゲルドなどといった諸税により経済的に繁栄していた。またイングランド王国における鋳造貨幣は当時の他の北ヨーロッパ諸国と比べてより優れた代物であったとされ、貨幣の鋳造は王家にのみ認められた特権であった<ref name=Conquest36>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 36–37</ref>。加えて、イングランド王国では、当時の中世ヨーロッパにおいて慣習的に用いられていた[[憲章]]のみならずWrit([[:en:Writ]])と呼ばれる法的令状を官僚に向けて発布する仕組みも整えられていたとされている<ref name=Conquest198>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 198–199</ref>。Writは官僚に対する指示書としてだけではなく、新たな官僚の任命や彼らからの要求の聞き入れなどといった王宮の対応を報告する役目も担っていた<ref name=Writ>Keynes "Charters and Writs" ''Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England'' p. 100</ref>。 |

|||

[[File:Domesday book--w.jpg|thumb|left|[[ドゥームズデイ・ブック]]の一節。[[ウォリックシャー]]地域に関する記述がなされている。]] |

|||

この洗練された中世の政治形態はノルマン人に引き継がれ、さらなる発展の基礎となった<ref name=Govern176/>。当初ウィリアム王は現地のイングランド人官僚らを継続して王国高官に留任させようとしていたものの、最終的にはこの統治体制の枠組みを維持しつつ人事面では大きく変化した。ウィリアム王の治世の終わりには、政府の役人や王室の役人のほとんどがノルマン人であった。公文書の言語も[[古英語]]から[[ラテン語]]へと変化した。森林法が導入され、イングランドの大部分が{{仮リンク|王室林|en|Royal forest}}として王家の支配下に置かれた<ref name=Thomas60/>。コンクエスト後に施工された[[ドゥームズデイ・ブック|ドゥームズデイ調査]]により王国の土地所有の行政目録が作成されたが、これは中世ヨーロッパでは特殊なものであった。そしてこの調査をもとに、王国領土はシャイヤに基づいた行政区画に分割され、王に属する{{仮リンク|直属封臣|en| tenant-in-chief}}が保有するすべての封土や征服前にその封土を領していた者がリストアップされた<ref name=Conquest200>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 200–201</ref>。 |

|||

===言語の変化=== |

|||

ノルマン・コンクエストの影響で大きく変化した要素の一つに、支配者階級で用いられる言語の変化が挙げられる。コンクエストにより[[アングロ=ノルマン語]]がイングランドに伝来したのだ。アングロ=ノルマン語とは、[[古フランス語]]の北方訛りに[[ノルド語]]が融合したことで生まれた言語であり、かつてイングランド王国で用いられていた[[古英語]]に代わって、支配者階級の間で広まっていった。そして[[ノルマン語]]の単語がイングランドの言語に取り入れられていき、{{仮リンク|ウィリアム (名前)|label=William|en| William}}や{{仮リンク|ロバート (名前)|label=Robert|en|Robert}}、{{仮リンク|リチャード (名前)|label=Richard|en|Richard}}といったフランス風の男性の名前もイングランドに急激に広まっていった。ただし女性の名前はあまり変化せず、ゆっくりと広まっていった。単語や人名はコンクエストの影響を大きく受けたものの、[[地政学]]的には先の{{仮リンク|ヴァイキングのブリテン諸島における活動|label=ヴァイキングの侵攻|en| Norse activity in the British Isles}}の時と比べるとあまり影響を受けなかった。 |

|||

ノルマン人がどれほどイングランドの言葉を理解していたのか、またイングランドの被支配者層にどの程度ノルマン語が浸透していたのかは詳しくわかっていない。ただ、交易活動に従事したり相互間の意思疎通を図るためにも、双方にある程度のバイリンガルがいたことは確かであろう<ref name=Conquest323>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 323–324</ref>。一方のウィリアム王はイングランドの言語を解していなかったとされ、彼をはじめとするイングランドの貴族たちは今後数世紀にわたって英語を重用することはなかった<ref>Crystal "Story of Middle English" ''English Language''</ref>。 |

|||

===移民と結婚=== |

|||

コンクエスト後、イングランドには8,000人のノルマン人とその他の大陸系の人々が移住したと考えられている。その中には、イングランドの現地民と結婚した者もいたと考えられているが、コンクエストの直後数年の間に現地民と結婚した移民の割合などは分かっていない。このような異文化間における結婚において、ノルマン人の男性とイギリス現地民の女性との結婚は1100年以前においては稀な組み合わせであった。多くのノルマン人はイングランド人ではなく、ほかのノルマン人や大陸系の人々と結婚する傾向にあったとされている<ref name=Huscroft321>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 321–322</ref>。コンクエストから1世紀ほど経つと、現地イングランド民とノルマン人移民との間の結婚がより頻繁になされるようになり、1160年代初頭ごろには、すべての階級の人々にまで広まっていった<ref name=Thomas107>Thomas ''Norman Conquest'' pp. 107–109</ref>。 |

|||

===イングランド社会=== |

|||

[[File:Anglo-Saxon village at West Stow 6337 Keith Evans.jpg|thumb|right|アングロ・サクソン時代の村落の様子が再現されている歴史施設{{仮リンク|ウェスト・ストー・アングロ・サクソン村|en| West Stow Anglo-Saxon Village }}]] |

|||

ノルマン・コンクエストがイングランド王国の下層民に対してどのような影響を与えたのか評価するのは困難であるが、彼らが受けた大きな変化のひとつとして{{仮リンク|ブリテン島における奴隷制|label=ブリテン諸島での奴隷制|en| Slavery in Britain}}が消滅したことが挙げられる。コンクエストを経て、12世紀中頃までにブリテン諸島では奴隷制が終焉を迎えたのだ<ref name=Huscroft327>Huscroft ''Norman Conquest'' p. 327</ref>。1086年に編纂が完了した土地台帳''ドゥームズデイ・ブック''によれば、編纂完了時にイングランドには28,000人の奴隷が存在したとしれるが、これは1066年に集計された時よりも減少していた。エセックスなどの地域では、奴隷の人数は20年で20%のペースで急激に減少していたとされる<ref name=Clanchy93>Clanchy ''England and its Rulers'' p. 93</ref>。奴隷制が衰退した理由として挙げられるのは、教会による反発に加え、[[農奴制]]とは異なり土地所有者が奴隷に係るコストをすべて賄う必要があったことなどが挙げられる<ref name=Ruling94>Huscroft ''Ruling England'' p. 94</ref>。ただし、奴隷制は衰退したとはいえ、イングランド王国では奴隷の所有は合法とされていた。[[ヘンリー1世 (イングランド王)|ヘンリー1世]]の治世における法律をまとめた法学書{{仮リンク|ヘンリー1世の法|en| Leges Henrici Primi}}([[英語|英]]: ''Leges Henrici Primi'' ) の中にも、奴隷の所有が合法的行為であると記載されている<ref name=Clanchy93/>。 |

|||

アングロ・サクソン社会において、自由農民の多くは既に落ちぶれており、非自由民である農奴と対して変わらない状況に陥っていたという。自由民の没落の原因がコンクエストなのか否かについては明確ではないが、既に始まっていた住民の没落の傾向がコンクエストによって早められてしまった可能性も大いにあると考えられている。そしてイングランド各地の都市が拡大され、郊外に[[集村]]が増えることで、ノルマン人はますますイングランドに移住していったのであろう<ref name=Huscroft327/>。先述のような変化はあったものの、アングロ・サクソンの小作人階級の暮らしぶりは、1066年以降数十年にわたって、たいして変わらなかったのではないかと考えられている<ref name=Huscroft329>Huscroft ''Norman Conquest'' p. 329</ref>。 |

|||

かつての歴史家たちは、コンクエストの影響を受けてイングランドの女性たちの立場が悪化し多くの権利を喪失してしまったと主張していたが、現在はそれらの意見は誤りであると考えられている。特に女性に関する情報は土地保有者に関する情報に比べて非常に少なく、1066年以降の女性農民に対する影響やそれによる状況の変化について結論を出すことは不可能である。また支配者階級の女性たちは、コンクエスト後も自身の類縁関係を通して政治的事柄に対する影響力を有し続けていたことが明らかになっている。ノルマン・コンクエストが起きた1066年以前も、また1066年以降も、貴族階級の女性たちは領地の保有が認められており、中には自身の意思に準じて領土の配分などを自ら仕切っていた者もいたという<ref name=Huscroft281>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 281–283</ref>。 |

|||

==史学== |

|||

征服に関する議論は、征服完了後すぐに開始された。[[アングロサクソン年代記]]ではウィリアム征服王の死を論じる際、詩で彼が起こした征服活動を糾弾したが、当時のフランス人歴史家ギヨーム・ド・ポワティエはウィリアム王の業績を賞賛に満ちた言葉で記している。それ以降の歴史家たちは、この事実とそれに対する解釈について議論を繰り広げたが、意見が一致することはなかった<ref name=Clanchy31/>。 17世紀には{{仮リンク|ノルマンのくびき|en| Norman yoke}}と呼ばれる理論または神話が生まれ<ref name=Debate6>Chibnall ''Debate'' p. 6</ref>、アングロサクソン社会はノルマン・コンクエスト後に出現した社会よりも自由で平等であったとする考え方が生まれた<ref name=Debate38>Chibnall ''Debate'' p. 38</ref>。 この理論は史実よりもこの説が発展した時代の影響を強く受けているとされるが、同理論は政治思想と民衆思想の両方で現代まで使用され続けている<ref name=Huscroft318/>。 |

|||

20世紀〜21世紀において、歴史家たちは征服自体の正否にはあまり焦点を当てず、代わりに侵略の影響に集中してきた。リチャード・サザンのような一部の歴史家は、ノルマン・コンクエストを歴史の重要な転換点として捉える見方を示している<ref name=Clanchy31>Clanchy ''England and its Rulers'' pp. 31–35</ref>。サザンは「ヨーロッパにおいて、蛮族の王国の台頭から20世紀までの間に、イングランドが1066年以降に経験したほど、短期間でこれほど急激な変化を遂げた国はない」と述べている<ref name=QClanchy32>Quoted in Clanchy ''England and its Rulers'' p. 32</ref>。ただしH.G.リチャードソンやG.O.セイルズを始めとする他の歴史家たちは、このコンクエストは大して急激的なものではなかったと主張している<ref name=Clanchy31/>。またより一般的な考え方として、シングマンは征服を「中世初期を特徴づけた民族移動の最後の反響」と表現している<ref name=Singmanxv>Singman ''Daily Life'' p. xv</ref>。征服の影響をめぐる議論は、1066年以降の変化の測定方法に大いに依拠する。{{仮リンク|アングロ・サクソン人統治下のイングランドの歴史|label=アングロ・サクソン時代のイングランド|en|History of Anglo-Saxon England}}が侵略以前に封建制や城の導入やその他の社会の変化によって既に進化していたのであれば、征服は重要な要素とはなるものの、根本的な変化を意味するものにはならないだろう。しかし、イングランド貴族の排除や文学言語としての古英語の喪失という点では、征服はイングランドに劇的な変化をもたらしたと考えられるだろう。ノルマン人はイングランド人を迫害した者、あるいは退廃したアングロ・サクソン系貴族から国を救った者として、どちらの側からも民族主義的な議論がなされた<ref name=Huscroft318>Huscroft ''Norman Conquest'' pp. 318–319</ref>。 |

|||

== 影響 == |

== 影響 == |

||

| 66行目: | 263行目: | ||

== ノルマン・コンクエストを題材とした作品 == |

== ノルマン・コンクエストを題材とした作品 == |

||

* 『[[Civilization#シヴィライゼーションV|Civilization 5]]』 |

* 『[[Civilization#シヴィライゼーションV|Civilization 5]]』 |

||

**[[ヴァイキング]](デンマーク)文明を追加するDLCパックに、ノルマン征服を題材とするシナリオマップ「1066:ヴァイキングの運命の年」が同封されている。 |

|||

*'' 『{{仮リンク|ヴァイキング: ヴァルハラ|en|Vikings: Valhalla}}』'' |

|||

**2022年より[[Netflix]]で放映されている{{仮リンク|歴史ドラマ|en|Historical drama}}。ヴァイキングの伝説上の王[[ラグナル・ロズブローク]]とその息子たちの半生を描いた大作歴史ドラマ『'''[[ヴァイキング 〜海の覇者たち〜]]'''』のスピンオフドラマであり、前作から100年後の北ヨーロッパ世界が描かれている。アイリッシュ・タイムズによれば、冒険家の'''[[レイフ・エリクソン]]'''や北方信仰を固く守る盾の乙女'''フレイディス'''、前作の主要キャラクターであったノルウェーの統治者[[ハーラル美髪王|ハーラル美髪王]]の末裔でノルウェー王位奪還を目指す'''[[ハーラル3世 (ノルウェー王)|ハーラル王子]]'''やノルマン人の王'''[[ウィリアム征服王]]'''に焦点を当てたドラマとして制作している<ref>[https://www.irishtimes.com/business/media-and-marketing/vikings-spin-off-valhalla-to-be-filmed-for-netflix-in-wicklow-1.4088535 Vikings spin-off Valhalla to be filmed for Netflix in Wicklow][[アイリッシュ・タイムズ]]、2019年11月19日。</span></ref>。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

=== 注釈 === |

|||

{{reflist}} |

|||

{{notelist|2}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{reflist|2}} |

|||

==文献== |

|||

{{refbegin|40em}} |

|||

* {{cite book |author=Bates, David |author-link=David Bates (historian) |title=Normandy Before 1066 |publisher=Longman |location=London |year=1982 |isbn=978-0-582-48492-4 }} |

|||

* {{cite book |author=Bates, David |author-link=David Bates (historian) |title=William the Conqueror |publisher=Tempus |location=Stroud, UK |year=2001 |isbn=978-0-7524-1980-0 }} |

|||

* {{cite book |author=Bennett, Matthew |title= Campaigns of the Norman Conquest |series = Essential Histories |publisher=Osprey |location=Oxford, UK |year=2001 |isbn=978-1-84176-228-9}} |

|||

* {{cite book |author=Carpenter, David |author-link= David Carpenter (historian) |title=The Struggle for Mastery: The Penguin History of Britain 1066–1284 |publisher=Penguin |location= New York|year=2004 |isbn=978-0-14-014824-4 }} |

|||

* {{cite book |author=Chibnall, Marjorie |author-link= Marjorie Chibnall |title=Anglo-Norman England 1066–1166 |publisher=Basil Blackwell |location=Oxford, UK |year=1986 |isbn=978-0-631-15439-6 }} |

|||

* {{cite book |author=Chibnall, Marjorie |author-link= Marjorie Chibnall |title=The Debate on the Norman Conquest |series=Issues in Historiography |publisher=Manchester University Press |location=Manchester, UK |year=1999 |isbn=978-0-7190-4913-2 }} |

|||

* {{cite book |author=Ciggaar, Krijna Nelly |title=Western Travellers to Constantinople: the West and Byzantium, 962–1204 |year=1996 |isbn=978-90-04-10637-6 |publisher= Brill |location= Leiden, Netherlands}} |

|||

* {{cite book | author=Clanchy, M. T. |title=England and its Rulers: 1066–1307 |publisher= Blackwell |edition=Third |year=2006 |series=Blackwell Classic Histories of England |location=Oxford, UK |isbn=978-1-4051-0650-4}} |

|||

* {{cite book |author=Crouch, David |author-link= David Crouch (historian) |title=The Normans: The History of a Dynasty |publisher=Hambledon & London |location=London |year=2007 |isbn=978-1-85285-595-6 }} |

|||

* {{cite book |author=Crystal, David|title=The English Language: A Guided Tour of the Language |section=The Story of Middle English |publisher=Penguin |location=New York |edition=Second |date=2002 |isbn= 0-14-100396-0}} |

|||

* {{cite book |author=Daniell, Christopher |title= From Norman Conquest to Magna Carta: England, 1066–1215 |year= 2003 |isbn= 978-0-415-22216-7 |publisher=Routledge |location= London}} |

|||

* {{cite book |author= Douglas, David C. |author-link= David C. Douglas |title= William the Conqueror: The Norman Impact Upon England|year=1964 |publisher= University of California Press |location= Berkeley |oclc= 399137 }} |

|||

* {{cite book |author=Gravett, Christopher |author-link=Christopher Gravett |title=Hastings 1066: The Fall of Saxon England |series= Campaign |volume=13 |publisher = Osprey |year=1992 |location=Oxford, UK |isbn=978-1-84176-133-6}} |

|||

* {{cite book |author1=Hallam, Elizabeth M. |author2=Everard, Judith |title=Capetian France 987–1328 |edition=Second|publisher=Longman |location=New York |year=2001 |isbn=978-0-582-40428-1}} |

|||

* {{cite book |author=Heath, Ian |title=Byzantine Armies AD 1118–1461 |publisher=Osprey |year=1995 |location=London |isbn=978-1-85532-347-6}} |

|||

* {{cite book |author=Higham, Nick |title=The Death of Anglo-Saxon England |publisher=Sutton |location=Stroud, UK |year=2000 |isbn=978-0-7509-2469-6}} |

|||

* {{cite book |author=Huscroft, Richard |title=The Norman Conquest: A New Introduction |publisher=Longman |location=New York |year=2009 |isbn=978-1-4058-1155-2 }} |

|||

* {{cite book |author=Huscroft, Richard |title=Ruling England 1042–1217 |publisher=Pearson/Longman |location=London |year=2005 |isbn=978-0-582-84882-5 }} |

|||

* {{cite book |author1=Kaufman, J. E. |author2=Kaufman, H. W. |name-list-style=amp |title=The Medieval Fortress: Castles, Forts, and Walled Cities of the Middle Ages |publisher=Da Capo Press |location=Cambridge, MA |year=2001|isbn=978-0-306-81358-0}} |

|||

* {{cite encyclopedia |author=Keynes, Simon |author-link=Simon Keynes |title=Charters and Writs |encyclopedia = Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England |publisher = Blackwell|pages=99–100 |editor1=Lapidge, Michael |editor-link=Michael Lapidge |editor2=Blair, John |editor3=Keynes, Simon |editor4=Scragg, Donald |location=Malden, MA |isbn=978-0-631-22492-1 |year=2001}} |

|||

* {{cite encyclopedia |author=Keynes, Simon |author-link=Simon Keynes |title=Harthacnut |encyclopedia = Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England |publisher = Blackwell|pages=229–230 |editor1=Lapidge, Michael |editor-link=Michael Lapidge |editor2=Blair, John |editor3=Keynes, Simon |editor4=Scragg, Donald |location=Malden, MA |isbn=978-0-631-22492-1 |year=2001}} |

|||

* {{cite book |author=Lawson, M. K. |title=The Battle of Hastings: 1066 |publisher=Tempus |location=Stroud, UK |year=2002 |isbn=978-0-7524-1998-5 }} |

|||

* {{cite book |author=Liddiard, Robert |year=2005 |title=Castles in Context: Power, Symbolism and Landscape, 1066 to 1500 |publisher=Windgather Press |location=Macclesfield, UK |isbn=978-0-9545575-2-2}} |

|||

* {{cite book |author=Loyn, H. R.|author-link= H. R. Loyn |title=The Governance of Anglo-Saxon England, 500–1087 |publisher=Stanford University Press |location=Stanford, CA |year=1984 |isbn=978-0-8047-1217-0}} |

|||

* {{cite book |author=Marren, Peter |title=1066: The Battles of York, Stamford Bridge & Hastings |publisher=Leo Cooper |series = Battleground Britain |location=Barnsley, UK |year=2004 |isbn=978-0-85052-953-1}} |

|||

* {{cite encyclopedia |author= Roffe, David |title=Hereward (fl. 1070–1071) |encyclopedia = Oxford Dictionary of National Biography |publisher=Oxford University Press |year=2004 |url=http://www.oxforddnb.com/view/article/13074 |access-date= 29 March 2013 | doi=10.1093/ref:odnb/13074}} {{ODNBsub}} |

|||

* {{cite book |author=Singman, Jeffrey L. |title=Daily Life in Medieval Europe |publisher=Greenwood Press |location=Westport, CT |series = Daily Life Through History | year=1999 |isbn=978-0-313-30273-2}} |

|||

* {{cite book |author=Stafford, Pauline |author-link=Pauline Stafford |title= Unification and Conquest: A Political and Social History of England in the Tenth and Eleventh Centuries |publisher=Edward Arnold |location=London |year=1989 |isbn=978-0-7131-6532-6 }} |

|||

* {{cite book |author=Stenton, F. M. |author-link= Frank Stenton |title= Anglo-Saxon England|year= 1971|publisher= Oxford University Press |location=Oxford, UK |edition=Third |isbn=978-0-19-280139-5}} |

|||

* {{cite book |author=Thomas, Hugh M. |title=The English and the Normans |year=2003 |location=Oxford, UK |publisher=Oxford University Press |isbn= 978-0-19-925123-0}} |

|||

* {{cite book |author=Thomas, Hugh |title=The Norman Conquest: England after William the Conqueror |series=Critical Issues in History |publisher=Rowman & Littlefield Publishers, Inc |location=Lanham, MD |year=2007 |isbn=978-0-7425-3840-5 }} |

|||

* {{cite journal|author=Thomas, Hugh M. |title=The Significance and Fate of the Native English Landowners of 1086 |date=April 2003 |journal=[[The English Historical Review]] |volume=118 |pages=303–333 |doi=10.1093/ehr/118.476.303 |issue=476 |jstor= 3490123}} |

|||

* {{cite book |author=Walker, Ian |title=Harold the Last Anglo-Saxon King |publisher=Wrens Park |location=Gloucestershire, UK |year=2000|isbn=978-0-905778-46-4 }} |

|||

* {{cite book |author=Williams, Ann |author-link= Ann Williams (historian) |title= Æthelred the Unready: The Ill-Counselled King |publisher=Hambledon & London |location=London |year=2003 |isbn=978-1-85285-382-2 }} |

|||

* {{cite encyclopedia| author= Williams, Ann |author-link= Ann Williams (historian) |title=Eadric the Wild (fl. 1067–1072) |encyclopedia =Oxford Dictionary of National Biography |publisher= Oxford University Press |year= 2004 |url=http://www.oxforddnb.com/view/article/8512 |access-date= 29 March 2013 |doi= 10.1093/ref:odnb/8512}} {{ODNBsub}} |

|||

* {{cite book |author=Williams, Ann |author-link= Ann Williams (historian) |title=The English and the Norman Conquest |publisher=Boydell Press |location=Ipswich, UK |year=2000 |isbn=978-0-85115-708-5 }} |

|||

{{refend}} |

|||

==関連項目== |

==関連項目== |

||

* [[ノルマン人による南イタリア征服]] |

|||

* [[ウィリアム1世 (イングランド王)]] |

|||

** 同じくノルマン人によって行われた南イタリア征服戦争。この遠征により[[シチリア王国]]が建国された。 |

|||

* [[英語]] |

|||

* [[ノルマン人のアイルランド侵攻|アングロ=ノルマン人のアイルランド侵攻]] |

|||

* [[ノルマン人]] |

|||

** ノルマン・コンクエスト後に行われた{{仮リンク|アングロ=ノルマン人|en|Anglo-Normans}}による{{仮リンク|アイルランドの歴史 (800年-1169年)|label=アイルランドの諸王国|en| History of Ireland (800–1169)}}に対する遠征。1169年から1175年まで続いたが、遠征の結果多くのノルマン人がアイルランドに植民した。 |

|||

* [[ノルマン朝]] |

|||

* {{仮リンク|ノルマン人によるウェールズ侵攻|en|Norman invasion of Wales}} |

|||

**ノルマン・コンクエストの後に行われた[[ウェールズ]]に対する遠征。12世紀後半ごろまで断続的に続いたが、遠征は結局失敗に終わった。 |

|||

* [[バイユーのタペストリー]] |

|||

** ノルマン・コンクエストの顛末を描いたタペストリーである。 |

|||

* [[大異教軍]] |

|||

** [[デーン人]][[ヴァイキング]]の伝説的な指導者:[[ラグナル・ロズブローク]]の息子たちによって行われた[[イングランド王国|イングランド]]遠征。この遠征により[[ノーサンブリア王国]]や[[イーストアングリア王国]]といった[[アングロ・サクソン人|アングロ・サクソン]][[ヘプターキー|七王国]]の数々が滅び、代わりに[[デーンロウ]]や[[ヨールヴィーク|ヨーク王国]]が建国され、デーン人や[[ノース人]]によるイングランド統治が始まった。 |

|||

* [[スヴェン1世 (デンマーク王)|スヴェン双叉髭王]] |

|||

** [[イェリング朝]][[デンマーク王]]。イングランド王[[エゼルレッド2世 (イングランド王)|エゼルレッド無策王]]により執行された[[聖ブリスの日の虐殺|デーンロウにおけるデーン人大量虐殺]]を受け、報復としてイングランド王国に侵攻し制圧したヴァイキングの王。遠征ののち、彼はイングランド王に即位した。このことが[[ノルウェー王]][[ハーラル3世 (ノルウェー王)|ハーラル3世]]のイングランド王位請求に繋がる。 |

|||

* {{仮リンク|クヌート大王のイングランド侵攻|en|Cnut the Great's invasion of England}} |

|||

** スヴェン双叉髭王の息子[[クヌート大王|クヌート]]によるイングランド遠征。スヴェン王が一時喪失していたイングランド王位をこの遠征により奪還し、イングランド王に即位。のちに'''クヌート大王'''と称されることとなる。 |

|||

* [[アイヴァンホー]] |

* [[アイヴァンホー]] |

||

* |

** [[ウォルター・スコット]]による[[歴史小説]]。[[リチャード1世_(イングランド王)|リチャード1世]]の時代における、サクソン人とノルマン人の対立が描かれる。ただしノルマン・コンクエストから100年ほど後の時代であり、作中で描かれたサクソン人とノルマン人の対立は[[時代錯誤]]的なものであることは、作者自身が認めるものである。 |

||

{{DEFAULTSORT:のるまんこんくえすと}} |

{{DEFAULTSORT:のるまんこんくえすと}} |

||

| 89行目: | 342行目: | ||

[[Category:ウィリアム1世]] |

[[Category:ウィリアム1世]] |

||

[[Category:エドワード懺悔王]] |

[[Category:エドワード懺悔王]] |

||

[[Category:デンマークの戦闘]] |

|||

2023年1月26日 (木) 07:44時点における版

| ノルマン・コンクエスト | ||

|---|---|---|

イングランド兵と戦うノルマン騎兵 | ||

| 戦争:ノルマン・コンクエスト | ||

| 年月日:1066年〜1071年 | ||

| 場所:イングランド | ||

| 結果:ノルマン人の勝利 ノルマン朝イングランド王国が建国された。 | ||

| 交戦勢力 | ||

| ノルマンディー公国 | イングランド王国 デンマーク王国 |

ノルウェー王国 イングランド反乱軍 オークニー伯国 島嶼部王国 |

| 指導者・指揮官 | ||

| ノルマン人: | アングロ・サクソン人:

デーン人: |

ノース人: |

| 戦力 | ||

| 〜1066年 7,000人〜8,000人[1][2]

|

1066年 7,000人〜12,000人 1066年以降 反乱軍:不明 デンマーク艦隊:240〜300隻 |

9,000人〜10,000人 |

| 損害 | ||

| 不明 | 不明 | ほぼ壊滅 |

ノルマン・コンクエスト (英: Norman Conquest / The Conquest) とは、11世紀にノルマンディー公ギヨーム2世によって行われたウェセックス朝イングランド王国に対する軍事遠征である。

概要

この遠征はウェセックス朝第9代イングランド王のエドワード懺悔王の後継者を巡る争いが発端となって実施された。エドワードは王位に就く前、一時的にノルマンディー公国に亡命していたことがあり、その際に多くのノルマン人の交友を深めていた。そしてイングランド王に就いた際、多くのノルマン人をイングランド王国の重役に就かせ、結果的にノルマン人のイングランド王国に対する影響力が強まった。

1066年、エドワード懺悔王は世継ぎを残すことなく崩御し、その後継の座を巡った争いが勃発した。次期イングランド王に名乗りを挙げた主な人物は3人存在した。1人目はアングロ・サクソン人の有力貴族で先王エドワードの義兄弟ハロルド・ゴドウィンソン、2人目はノルマンディー公ギヨーム2世、3人目はノルウェー王ハーラル3世苛烈王である。後者2人は各々が正統な王位請求者であると主張し、自国で軍勢をかき集めてイングランド遠征を行った。そしてハロルド・ゴドウィンソンはイングランド国内の有力者による支援を得た上で、迫り来るノルマンディー軍、ノルウェー軍に立ち向かった。

先にイングランドに上陸したのはハーラル苛烈王の率いるノルウェー軍(ヴァイキング)であった。ハーラル王は当時亡命生活を送っていたハロルド王の弟トスティ・ゴドウィンソンの助力を得て北イングランドを進軍し、9月20日には抵抗するイングランド勢力をフルフォードの戦いで撃破した上で北イングランドの中心部ヨークを占領した。しかし9月25日、ハロルド王率いるイングランド軍がハーラル王率いるノルウェー軍に奇襲を仕掛け、ノルウェー軍を撃破した。

王位請求者の1人を撃破したハロルド王であったが、この頃にギヨーム2世率いるノルマンディー軍がイングランドに上陸していた。ノルウェー軍を倒したハロルド王は返す刀でノルマンディー軍に向けて進軍し、1066年10月14日、ヘイスティングスの戦いでギヨーム2世の軍勢と戦った。この戦いでハロルド王は戦死し、ギヨーム2世はそのまま首都ロンドンへと向かった。途中でアングロ・サクソン人の抵抗を受けながらも着実に進軍したギヨーム2世は、同年12月25日にウエストミンスター寺院でイングランド王に就任し、戴冠を受けた。

ウィリアム1世としてイングランド王に即位したギヨームだったが、その後の統治については苦難の連続であった。ウィリアム1世のイングランド王としての立場は非常に脆く、イングランド各地でノルマン人に対する反乱が連発した。1067年にはブローニュ伯ウスタシュ2世の支援を受けた反乱がケントで発生し、また同年にはイングランドの地主がウェールズ貴族の支援のもとで西マーシア地方で反乱を起こした。また1068年にはハロルド王の母ギータらがエクセターで反乱を起こし、同年後半にはアングロ・サクソン人の伯爵達がマーシアで反乱を起こした。1069年には先王ハロルド・ゴドウィンソンの息子達による反乱が勃発した。しかしウィリアム1世はこのように連発する反乱に対して、多くの砦を築きノルマン軍を駐屯させる事で着実に鎮圧していった。このような反乱はその後も続き、イングランド人の反乱のみならず、デンマーク王スヴェン2世による軍事侵攻やスコットランド王マルコム3世による外交干渉も受けるなどしたものの、1072年ごろまでにはこれらの反乱や軍事侵攻は鎮圧・終結した。結果、ウィリアム1世のイングランド王としての地位は強固なものとなった。

内政面では、ウィリアム1世はドゥームズデイ・ブックによりイングランドの大半の地域とウェールズの一部の地域の戸籍・課税・土地調査を敢行し、1086年までに王国内の調査が完了した。またこの遠征により王国の支配層にノルマン語が流通し、また支配者層の構成が大きく変わった。これによりウィリアム1世は封建制をより強化することができたという。また、被支配者層においては、同時期に奴隷制が消滅したことが大きな変化として挙げられる。しかしこれらの層には大した変化が見られなかった。遠征により変わったのは支配者層がアングロ・サクソン系貴族からノルマン系貴族に変わっただけで、支配体制や統治機構はアングロ・サクソン時代のそれをそのまま利用し続けたからである。

背景

ノルマン・コンクエストを引き起こしたノルマン人の起源は911年にまで遡る。911年、カロリング朝フランス国王シャルル単純王がロロ率いるヴァイキング一団にノルマンディー定住を許可したことがノルマン人の起源となっている。フランク王からの許可を得たロロは、サン=クレール=シュール=エプト条約で『他のヴァイキングによるフランク襲撃を防ぐ』という義務を果たすという条件のもとで、北フランス・ノルマンディー地方に定住を開始した[3]。彼らはノルマンディーの文化などを取り込んで着実に定住活動を進めた。そしてノース人として知られるようになった。ノルマンディーやノルマン人という言葉はこのノース人から派生したものとされている[4]。当地に定住したノルマン人たちは、かつて自分たちが信仰していた異教信仰を捨てキリスト教に改宗した[5]。また現地で使われていたオイル語を自分たちの言葉に取り入れ、母国語であった古ノルド語と融合させて新たにノルマン語を作り上げた。そして彼らは現地民と結婚を繰り返し、次第に同化し[6]、ノルマンディーを拠点として公国の西部方面に領土を拡張していった。この際、ノルマン人たちはベッサン地域やコタンタン半島・アヴランシュ地域などを併合していった[7]。

時は流れ1002年、当時のノルマンディー公リシャール1世の妹エマがイングランド王エゼルレッド2世と結婚した[8]。彼らの息子エドワードは、デーン人の襲来により長い間ノルマンディーに身を寄せていたが、1042年にエドワード懺悔王としてイングランド王に就いた[9]。長期間の亡命生活によりノルマン人との関係が深まっていたエドワード懺悔王がイングランド王となったことで、ノルマン人たちのイングランド王国に対する関心は大いに強まっていた。そしてエドワード懺悔王自身も、イングランド王国における重要な役職にノルマン人を多数登用したことで、イングランドに対するノルマン人の影響は相当なものとなった。そんなエドワード王には子供がいなかった。また当時イングランド王国で絶大な権力を握っていたアングロ・サクソン人大貴族ウェセックス伯ゴドウィンと彼の息子たちが彼と対立していた。そんなイングランド王国の内情を理解していた当時のノルマンディー公ギヨーム2世はイングランド王位獲得に向けた野望を抱き始めたのかもしれない[10]。

1066年、エドワード懺悔王が世継ぎを残すことなくこの世を去った。エドワードの死によって、遂にイングランド王位を巡る争いの火蓋が切られたのだった[11]。エドワード懺悔王の死後、すぐにイングランド王に就いたのはウェセックス伯ゴドウィンの息子ハロルド・ゴドウィンソンであった。イングランドで最も裕福で権力を握っていたハロルドは、賢人会議で自身の王位継承を認めさせ、ヨーク大司教エドレッドによって戴冠された。この頃、ノルマン人は、「ハロルド・ゴドウィンソンは教会法の合意なしにカンタベリー大司教に選出されたスティガンドにより戴冠された」と主張し、ハロルド王の正統性を否定するプロパガンダを実行していた[11][12]。戴冠式を終えたハロルド王はイングランド王位を主張する2人の隣国の君主からの挑戦を受けることとなった。1人目はノルマンディー公ギヨーム2世(のちのウィリアム征服王)、2人目はノルウェー王ハーラル3世(ハーラル苛烈王)である。ギヨーム2世の主張は、『先王エドワード懺悔王から王位継承を約束されており、ハロルドもその約束に合意していた。』というもの[13]。ハーラル3世の主張は、『先のノルウェー王マグヌス善王と先々代のイングランド王ハーデクヌーズとの間で、「両者のどちらかが先に死んだ場合、もう一方がイングランド王・ノルウェー王を共に継承する」という協定が締結されており、先に死んだハーデクヌーズ王のイングランド王位をマグヌス善王が継承し、マグヌスの後継者であるハーラルはイングランド王位を主張する権利がある』というものであった[14][注釈 1]。各々がそれぞれの主張を有していたギヨーム2世・ハーラル3世は、自身の王位継承を目指すため、軍勢を招集しイングランド侵攻を目論んだのだった[18][注釈 2]。

トスティの襲撃と苛烈王の来襲

エドワード懺悔王の治世の頃、ノーザンブリアはハロルド・ゴドウィンソンの弟トスティ・ゴドウィンソンが治めていた。しかし1065年、ノーザンブリアでトスティに対する反乱が勃発し、ゴドウィン家の勢力削減の好機と見た懺悔王は反乱軍側に与し、トスティと対立した。結果、トスティは追いやられ、フランドルに亡命した[24]。

1066年初頭、エドワード懺悔王が亡くなり、トスティの兄ハロルド・ゴドウィンソンがハロルド2世としてイングランド王に就任した際、トスティはハロルドと対立し、亡命地フランドルで招集した軍勢を率いて南東イングランド沿岸部を略奪して回った。ハロルド王はこれに対抗し、艦隊を構成してトスティ軍の前に立ちはだかった。トスティは北イングランドに目標を変え、イースト・アングリア地方やリンカンシャー地方の沿岸部を襲撃した。しかしここでもトスティはイングランド側の抵抗に遭い、マーシア伯エドウィン・ノーサンブリア伯モーカー率いるイングランド艦隊に撃破された。トスティ軍の多くは逃走し、多くの兵に見捨てられたトスティはスコットランドに亡命した。そしてトスティは夏の間、スコットランドで新兵を募集した[25][注釈 3]。その頃ハロルド王は、イングランド南部で大軍と大艦隊を率いて駐屯し、ギヨーム2世がノルマンディー軍を率いてイングランドに上陸するのを待ち構えていた。しかしハロルド王が率いていた軍の大半は民兵であり、彼らの作物の収穫の時期が迫りきていたため、9月8日に軍を解散した[26]。

一方その頃(9月上旬頃)、ノルウェー王ハーラル3世(苛烈王)は300隻の艦隊と15,000人ほどの軍勢を率いて北イングランドに上陸した。ハーラル苛烈王の軍勢にはトスティの軍勢も参加していた。ハーラル苛烈王とトスティ率いる軍勢は北イングランドの中心部ヨークに向けて進軍し、9月20日にはフルフォードの戦いでモーカー伯・エドウィン伯兄弟率いるイングランド軍を撃破[27]。それから間も無くヨークを占領した。両伯爵率いるイングランド軍は壊滅し、モーカー・エドウィン兄弟は命からがら逃亡した。フルフォードで生き延びたものの彼らは結局ヘイスティングスの戦いに参戦することはなかった[28]。

ハーラル苛烈王はヨークを降伏させたのち、ヨークの長老たちから人質を集め、9月24日、ヨーク郊外の小村スタンフォード・ブリッジに陣を敷いた[29]。ハロルド王は9月中頃にノルウェー軍侵攻の報告を受け、急ピッチで北進を開始した[30]。道中で兵士をかき集めながら進軍したハロルド王率いるイングランド軍は、たった9日でロンドンからヨークまで踏破した。これは平均して1日40キロのペースである。9月25日夕方、ハロルド軍はヨークに到着し、ノルウェー軍がスタンフォード・ブリッジ村に陣を敷いているという報告を聞いた[31]。そして同日、ハロルド王はノルウェー軍に奇襲を仕掛けた。世に言うスタンフォード・ブリッジの戦いである。この戦いでノルウェー軍は大壊滅し、ハーラル苛烈王やトスティ・ゴドウィンソンは戦死、その他の多くのヴァイキング戦士が殺された。イングランドに侵攻する際300隻の大艦隊で上陸したノルウェー軍だったが、この戦いで多くの戦士を失った結果、ノルウェーに帰還する際はたった24隻の船で事足りたと言う。ノルウェー軍に大勝したハロルド王であったが、彼の勝利には大きな代償が伴った。ノルウェー軍との戦闘でハロルド軍は損害を被った上に、ノルマンディー公ギヨーム2世が攻めてくるであろうイングランド海峡からだいぶ離れてしまっていたからである[30]。イングランド南部の防衛は手薄になっていたのだ。

ノルマン人の来襲

ノルマン人の遠征準備

イングランド王位奪還を目論み、ブリテン島遠征を計画したギヨーム2世はブルターニュ・フランドル地方を含む全フランス地域から戦士を集めた[32]。ギヨームは招集した軍勢をサン=ヴァレリー=シュル=ソンムに集結させ、8月12日頃までに渡海の準備を整えた[33]。そんなギヨーム率いるノルマンディー軍の構成や規模は詳しく分かっていない[34]。当時の文献によると、ギヨーム軍は726隻の大艦隊であったとされているが、これは誇張された数字であると考えられている[35]。当時の歴史家たちが記した内容はどれもひどく誇張されており、総勢は14,000〜150,000人と幅の広い数字となっている[36]。現代の歴史家によれば、ギヨーム軍の規模は、

- 総勢:7,000〜8,000人 / 騎馬隊:1,000〜2,000騎[37]

- 総勢:10,000〜12,000人[36]

- 総勢:10,000人 / 騎馬隊:3,000騎[38]

- 総勢:7,500人[34]

と推定されている。この軍勢はおそらく歩兵・騎兵・弓兵・クロスボウ兵によって構成されていたものと考えられているが、そのうち騎兵と弓兵は同数、歩兵は騎兵・弓兵の合計数と同数であったと言われている[39]。また遠征に参加した構成員については、ギヨーム軍に参加した貴族の一覧が現存しているものの、あやふやな名前が多く記載されており、たった35人しか同定されていない[34][40][注釈 4]。

ギヨーム・ド・ポワティエによると、遠征に際して、ギヨームは多くのヨーロッパ君主からの外交的支援のみならず、教皇 アレクサンデル2世からも遠征の承諾・支援を得ていたとされる。それを示すように、ギヨーム軍中には教皇旗がはためいていたという。しかしその他の文献には、そのような記述がされておらず、侵攻後にローマ教皇がギヨームの遠征を追従する形で承諾したとしか記されていない[注釈 5]。ギヨームの軍勢は上述の通り夏の間に結集し、同時に遠征のための艦隊を建造した。そして8月の頭には遠征が可能な体制が整えられていたとされるが、海峡に向かい風が吹く季節であったため、9月の終わり頃まで遠征を延期せざるを得なかったという。ギヨームが1ヶ月以上に渡り遠征を延期した理由は向かい風だけではなかったという意見も存在する。「ギヨーム軍の斥候によってハロルド王の軍勢がイングランド沿岸部に布陣していることを理解したギヨームは、ハロルド軍の対抗を受けずにイングランド上陸を敢行しようと試み、その機会をじっと待っていた。」という意見である[42]。

ギヨーム軍の上陸とハロルド軍の南進

ハロルド王がスタンフォード・ブリッジの戦いでノルウェー軍を撃破した9月25日から数日が経った頃、ハロルド王がイングランド海軍を一時解散させた隙を狙って、ギヨーム2世率いるノルマンディー軍がイングランドに上陸した。ノルマン軍は9月28日にサセックス地方ペヴェンジーに上陸し、ヘイスティングスに木造の砦を建築した。そしてその砦を拠点に周辺地域を略奪してまわった[32]。この略奪によりギヨーム軍は十分な兵糧を確保することができ、またこの地域にはハロルド王の直轄地が多く存在したことから、ハロルド側の勢力削減にもつながった[43]。

トスティ・ゴドウィンソンとハーラル苛烈王を打ち倒したハロルド王は、モーカー伯とエドウィン伯をはじめとする多数の軍勢を北部に留め置き、自身はノルマン軍を迎え撃つために残った軍勢を率いて南進した[44]。ハロルド王がいつノルマン軍の侵攻を知らされたのかははっきりしていないが、おそらく南進している最中に知らされたのであろうと考えられている。南進するハロルド王はロンドンに向かい1週間ほど当地に滞在したのち、ヘイスティングスへ進軍を再開した[45]。ハロルド王はスタンフォード・ブリッジで用いた急襲作戦をノルマン軍に対しても実行しようと企んでいたとされるが、対するノルマン軍は斥候によりハロルド軍の接近を察知していたという。戦闘前の流れはよく分かっていないが、ギヨーム軍はヘイスティングスの砦から打って出て、接近するハロルド軍に向かって進軍したとされる[46]。ハロルド王は、ヘイスティングスの砦から6キロ程離れたバトル付近のセンラック=ヒルという丘の上に陣取り、防御陣を張ってノルマン軍を待ち構えた[47]。

この時衝突したハロルド軍の正確な規模を記した当時の文献は残っていない。ただノルマン側の当時の文献によればハロルド軍の規模は1,200,000人または400,000人であったと記述されている[48]。現代の歴史家によると、ヘイスティングスの戦いに参戦したハロルド軍の規模を5,000〜13,000人の規模であったと主張しているが[49]、特に7,000人〜8,000人ほどの規模であったとする意見が最も多い[1][2]。これらのハロルド軍は、フュルドと呼ばれる民兵の歩兵部隊とハスカールと呼ばれる職業軍人、ハロルド王参加の諸侯らが有する自前の部隊から構成されており、その大半は歩兵であった。フュルドとハスカールの違いとしては彼らの武装が挙げられ、ハスカールはフュルドに比べてより重厚な鎧を装備していたとされる。また少数ではあったが弓兵も有していたとされる[1]。ハロルド軍に参加した貴族のうち、少数の貴族のみ同定されている。その中で最も著名な者はギルス・ゴドウィンソン、レオフィン・ゴドウィンソン(共にハロルド王の兄弟)である[34]。そのほかにも、ハロルド王の2人の近親者を含む18人の貴族達が実際にヘイスティングスの戦いに参加していたことが特定されている[41][注釈 6]。

ヘイスティングス

1066年10月14日午前9時ごろ、遂に両軍は激突した。戦いは丸一日続いた。戦闘の大まかな経過についてはよく知られているものの、戦闘中の詳細な出来事については明らかになっていない。当時の文献に矛盾が確認されているからだ[50]。ギヨーム軍、ハロルド軍ともに規模はほぼ同数であったとされるが、ギヨーム軍は歩兵・騎馬隊・弓兵が皆揃っていたのに対し、ハロルド軍は大半が歩兵で弓兵はごく少数であった[51]。ハロルド軍は盾の壁を丘に沿って構築し、丘の下から攻め立てるギヨーム軍を見事に追い返した。ギヨーム軍はハロルド軍の盾の壁を破れず、多くの犠牲者を出した。ギヨーム公配下のブレトン人部隊の中にはあまりの犠牲にパニックに陥り戦線離脱をした部隊もあった。そしてハロルド軍配下のイングランド部隊の一部が逃走するブレトン人部隊を追撃し始めた。ノルマン軍の騎馬隊はブレトン人を追撃するイングランド軍に突撃を敢行した。ブレトン人が逃走する最中、ノルマン軍中では「ギヨーム公が戦死した」とする誤った噂が流れ、ノルマン軍は大いに動揺した。ギヨーム公は自身の兜を取り、軍中を駆け巡って動揺をかき消し、兵士たちを鼓舞した。その後ノルマン軍は2度にわたって偽装退却を行い、イングランド軍が戦列を崩して各々が追撃するよう誘い出し、戦列から突出して追撃してきたイングランド部隊に対して騎馬隊を用いて何度も突撃した[52]。現在残っている文献にある午後に起きた出来事についての記述には矛盾がある。ただ、午後に起きた出来事で最も決定的な出来事は『ハロルド王の戦死』であろう。ハロルド王が戦死した理由はそれぞれの文献によって異なっている。ギヨーム・ド・ジュミエージュによると、ハロルド王はギヨーム公によって殺害されたという。バイユーのタペストリーによると、ハロルド王は目に矢を射掛けられて戦死したという。ただこれはタペストリーが制作された12世紀ごろに創作された作り話である可能性があるとされている[53]。ほかの文献にはハロルド王の戦死の理由について述べられていない。「ヘイスティングスでの戦闘は非常に激しい接近戦であったため、誰がハロルド王を倒したのか見ることすらできなかった。」のがその理由とされている[54]。なお、ギヨーム・ド・ポワティエはハロルド王の死について全く言及していない[55]。

ヘイスティングスの戦い後

戦闘の翌日、ハロルド王の遺体はその防具か、あるいは身体上の特色によって見出された[注釈 7]。彼個人の旗指物はギヨームに献上され[58]、後に教皇の下へ送られた[59]。戦死したイングランド兵の遺体は、ハロルドの弟やハスカールの一部も含めて戦場に残されたが[60]、後に縁戚が幾人かを運び出した[61]。ノルマン人の戦死者は、発見されていない大規模な共同墓地に埋葬された[62][注釈 8]。

ある文献によると、勝利を挙げたギヨーム公にハロルドの母ギーサが身請け金として息子の体重分の黄金を申し出た[63]ものの、拒否されたと伝えられている。そんなギヨームはハロルドの遺体を海に投げ込むように命じたものの、そのように行われたかどうかは不明である[60]。別の文献によると、ハロルドは戦いが起きた丘の頂に葬られたという[62]。ハロルドが建てたウォールサム修道院は後に、彼の遺体が秘密裏に院に埋葬されたと主張した[60]。また、ハロルドはヘイスティングズで死んでおらず、逃れてチェスターで隠者となったとする伝説も存在する[61]。

ギヨームはヘイスティングスでの勝利の後、残されたアングロ・サクソン貴族らの服属を期待していたが、ギヨームの期待に反して彼らは抵抗を継続する構えを見せた。ウェセックス家最後の男子であるエドガー・アシリング[注釈 9]は賢人評議会を経てイングランド王位就任を宣言し、エドウィ伯、モーカー伯、カンタベリー大司教スティガンドやヨーク大司教エルドレッドからの支持を受けギヨームに対して抵抗を繰り広げた[65]。対するギヨームは、ケントの海岸沿いを行軍してロンドンへ進んだ。途中ノルマン軍に抵抗を示したサザークを焼き討つなどして抵抗勢力と戦いながらロンドンへと進軍したものの、ロンドン橋の強襲に失敗し、首都ロンドンに入城する為に更なる迂回を強いられた[66]。

そしてギヨームはテムズ渓谷を経由してウォリングフォードでテムズ川を渡河し、当地でカンタベリー大司教スティガンドの帰順を受け入れた。次いでチルターン丘陵に沿って北東へ進み、ロンドンから出撃してきたイングランド軍と交戦しつつ、北西方面からロンドンへと進軍を続けた[注釈 10]。そして遂に、アングロ・サクソン貴族達はハートフォードシャーのバーカムステッドでギヨーム公に降伏した。ギヨームは1066年12月25日にウェストミンスター寺院で、イングランド王ウィリアム1世として就任し、エルドレッド大司教より戴冠された[68][66]。

イングランド王に就いたウィリアム征服王は、モーカー伯やエドウィン伯をはじめとするアングロ・サクソン貴族や残された最後のウェセックス家王族エドガーに対して領地を与え、アングロ・サクソン系貴族らの反乱を抑えようと試みた。そしてウィリアムはそのまましばらくイングランドに滞在し、1067年3月にノルマンディー へ帰還した。この際、スティガンド大司教やモーカー伯、エドウィン伯、エドガー・アシリングを含むアングロ・サクソン人の捕虜を連れて行ったという[69]。

アングロ・サクソンの抵抗

最初の反乱

イングランド人の諸侯を服従させたウィリアム征服王であったが、在地貴族の反乱はその後も続いた[70]。ウィリアムは1067年3月、異母兄弟のオド・ド・バイユーとウィリアムの重臣ギヨーム・フィッツオズベルンをイングランドに残したうえでノルマンディー公国に帰還したが[69]、その年にケントで反乱が勃発した。この反乱軍はブローニュ伯ウスタシュ2世と連携してドーバー城を包囲した[70]が、結局失敗に終わった。また同年にはシュロップシャー地方の地主エアドリック[注釈 11] (en: Eadric the Wild) がノルマン人に対して反旗を翻し、ウェールズのグウィネズ・ポーイス領主らの支援を得て西マーシアで反乱を起こして、ヘレフォードに拠点を構えるノルマン軍守備隊と戦った[70]。

反乱が連発したことを受けて、ウィリアム王は1067年の暮れにイングランドに帰還した[69]。イングランドに帰還したウィリアムは1068年、先王ハロルド2世の母親ギータを含むアングロ・サクソン反乱軍が立てこもるエクセターを包囲し、多くの損害を出しつつも、なんとか立て篭もる反乱軍を投降させることに成功した[72]。同年5月、ウィリアム王は妻マティルダのイングランド女王としての戴冠式をウエストミンスター大聖堂で挙行した。王妃の戴冠は、ウィリアム王がヨーロッパ中で名声を集めている象徴となった[73]。同年後半、今度はエドウィン伯・モーカー伯兄弟がマーシアで反乱を起こし、同時に新任のノーサンブリア伯ゴスパトリック[注釈 12]が当時まだノルマン人勢力が行き渡っていなかったノーサンブリア地域で反乱を起こした。これらの北イングランドにおける反乱は、ウィリアム王の素早い親征により早急に鎮圧された。ウィリアムは南イングランドでの反乱を鎮圧した時のように、北イングランドにも多くの城砦を築き、そこに守備兵を駐屯させることで対処した[75]。エドウィン・モーカー兄弟はめげずに続けて反乱を引き起こし、反乱に失敗したゴスパトリック伯はスコットランドへ亡命した。ウェセックス王家の王族であるエドガー・アシリングや彼の家族は、おそらくそれまでの反乱に加担していたものと思われているが、それらの反乱が敢えなくウィリアム王に鎮圧されたことを受け、ゴスパトリック伯と同じようにスコットランドへ亡命した[76]。一方、ヘイスティングスでの敗戦後アイルランドに亡命していたハロルド王の息子達は、この頃イングランドに帰還し、サマセット地方やデヴォン地方、コーンウォール地方を海上から攻撃し、ウィリアム王に対抗していた[77]。

1069年の反乱

1069年初頭、新しくノーサンブリア伯に任命されていたロベール・ド・コミーヌと彼の数百人の家臣達がダラムにて虐殺されるという大量虐殺事件が発生した。このノーサンブリア反乱には、スコットランドに亡命していたエドガー王子、ゴスパトリック伯、シヴァルド・バーン(en: Siward Barn、アングロ・サクソン人の地主・戦士)、そして他の多くの反乱者達が加担していた。そしてこれらの反乱軍はヨーク城主ロベルト・フィッツリシャールをも打ち負かして殺害し、ノルマン人が立て篭もるヨークを包囲した。ウィリアム王はノルマン軍を率いてヨークに向けて急行し、ヨーク城壁の外で反乱軍を打ち負かした。そして破れ去った反乱軍をヨーク市街に追い込み、住民諸共皆殺しにして、この大規模な反乱を力尽くで収束させた[78]。ウィリアム王はヨークにさらなる城壁を建築し、守備隊を駐屯させて自身は南イングランドへと帰還した。それ故、その後再び地元民による反乱が発生した際はヨーク駐屯軍により速やかに鎮圧された[78]。またこの頃、ハロルド2世の息子たち(ゴドウィンとエドマンド)が亡命先のアイルランドから軍勢を率いて再びイングランドに舞い戻り、デヴォン地域沿岸部の襲撃を開始した。彼らの襲撃の報を受けたコーンウォール伯ブライアン・オブ・ブルターニュはノルマン軍を率いて反撃し、ノーサムの戦いで彼らを返り討ちにした[79]。1069年8月または9月、デンマーク王スヴェン2世がイングランド侵攻を開始し、大艦隊を率いてイングランド沿岸に現れた。デンマーク艦隊は南イングランド沿岸部を襲撃し、それが失敗に終わると新たにノーサンブリア地方で発生していたノルマン人に対する反乱軍に参加した。この反乱軍にはデンマーク軍のみならず、スコットランドに身を寄せていたエドガー王子やゴスパトリック伯といった面々も参加していた。デンマーク・イングランド連合軍からなる反乱軍はヨークを襲撃し、守備隊を蹴散らしてヨークを陥落させ、ノーザンブリア全域を支配下に置くことに成功した。エドガーは続いてリンカンシャー地域に侵攻したものの、この遠征はノルマン守備隊の反撃を喰らって失敗に終わった[80]。

同じ頃、マーシア西部では再び反乱が起こり、エドリックの軍とウェールズの同盟軍、さらにチェシャーやシュロップシャーから集結した民兵からなる反乱軍がシュルーズベリーの城を攻撃した。南西部では、デヴォンとコーンウォールの反乱軍がエクセターのノルマン人守備隊を攻撃したが、守備隊に撃退され、ブライアン伯率いるノルマン人救援軍に散り散りにされた。ドーセット・サマセットとその近隣地域から集結した反乱軍はモンタキュート城を包囲したが、ジョフロワ・ド・クンタス率いるノルマン軍に敗北した[80]。一方、ウィリアム王はリンカンシャーのハンバー川南岸に冬の間停泊していたデンマーク艦隊を攻撃し、北岸に追い返した。ウィリアム王はモルテン伯ロベールをリンカンシャーに残して西に向かい、スタンフォードでの戦いでマーシア西部の反乱軍を打ち破った。デーン人がリンカンシャーに再び停泊を試みた際、その地に駐屯していたノルマン軍は再びハンバー川の向こう側まで彼らを追い返した。ウィリアム王はノーサンブリアに入り、敵の妨害工作を押し除けて、ポンテフラクトにて増水したエール川を渡河した。ウィリアム王の進攻によりデンマーク軍は潰走し、ウィリアム王はヨークを再占領した。彼はデンマーク軍にデーンゲルドを支払ってデンマーク軍と休戦した。そして1069-70年の冬、ウィリアム王率いるノルマン軍は北部の蹂躙でノーザンブリア地域を徹底的に破壊し、すべての抵抗を制圧した[80]。北部の民に対して自身の権威を示しつけるため、ウィリアム王は1069年のクリスマスの日にヨークで儀式的に王冠を戴冠した[74]。

1070年初頭、ウォルテオフとゴスパトリックを降伏させ、エドガーと彼の支持者をスコットランドに追い返したウィリアムはマーシアに戻り、チェスターに拠点を置いてこの地域に残る抵抗をすべて粉砕し、南部に戻った[80]。そしてその頃、ローマより派遣された教皇特使がイングランドに到着し、彼らは復活祭の日にウィリアムに再び戴冠した。この再戴冠は、ウィリアム王のイングランド王国に対する権利を象徴的に王国民に知らしめる意味が込められていたとされている。また、ウィリアム王は教会からスティガンドをはじめとする聖職者を粛清し、特にスティガンドはカンタベリー大司教から免職された。ローマ教皇庁は、ヘイスティングスとそれに続く戦いに参加したウィリアムとその支持者たちにも懺悔を課した[81]。スティガンドが免職されたために空位になっていたカンタベリー大司教と同様に、ヨーク大司教も1069年9月のエドレッドの死後、空位となっていた。そこでウィリアム王はカンタベリー大司教にはウィリアム王と親交の深い聖エティエンヌ修道院長のランフランクスを任命し、ヨーク大司教にはウィリアムの教誨師の一人であったトマ・ド・バイユーが任命された。他のいくつかの司教区や修道院にも新しい司教や修道院長が任命され、ウィリアムは土着貴族の資産の保管庫として機能していたイギリスの修道院の財産の一部を国庫として収公した[82]。

デーン人の再来

1070年、デンマーク王スヴェン2世は昨年ウィリアム征服王と締結した休戦条約を破棄し、艦隊をイングランドに再び派遣した。このデンマーク艦隊はフェンズと呼ばれるイングランド西部の湿地帯に集結し、アイル・オブ・イーリーを拠点にノルマン人に対して抵抗運動を繰り広げていたアングロ・サクソン人ヘリワード・ザ・ウェイク[注釈 13]の反乱軍に参加した。しかしデンマーク艦隊はウィリアム王からの提案で、更なるデーンゲルドを受け取るや否やデンマークへと帰還していった[84]。デンマーク艦隊が撤退した後も、ファンズの反乱軍は規模を縮めることなく果敢にノルマン人に抗戦を繰り広げ、湿地帯という地の利を生かして1071年初頭ごろまで反乱を続けた。そしてこの頃、エドウィン伯・モーカー伯がまたもやウィリアム王に反旗を翻した。今回の反乱も失敗に終わり、エドウィン伯に至ってはスコットランドへ逃亡中に自身の従者に暗殺された。モーカーはアイル・オブ・イーリーに辿り着き、ヘリワード・ザ・ウェイクや亡命地スコットランドから海路はるばる帰還してきた亡命貴族たちが彼らの反乱軍に参加した。対するウィリアム王はこの反乱軍を鎮圧するためにノルマン軍と艦隊を率いてアイルに進軍し、小型の船を建設してアイルの湿地帯を突き進み、多数の犠牲を払いつつも、なんとかこの湿地帯に潜む反乱勢力を完全に駆逐した[85]。モーカー伯は捕えられて牢獄に収監され、死ぬまで監禁された。ヘリワードはウィリアム王から許された上に、かつての領地すら返還されたという[86]。

最後の反乱

1071年、ウィリアム王は大陸領で苦戦を強いられていたが[87]、1072年にはイングランドに帰還して北進し、スコットランド王マルカム3世と対決した[注釈 14]。ウィリアム王は陸軍と艦隊を共に率いて北進し、結果的にマルコム3世を屈服させることに成功。アバネシーの和約を締結した。この和約によって、マルカム3世はウィリアム王にある程度従属することが取り決められ、またスコットランドに亡命中だったエドガー・アシリングをスコットランドから追放することが取り決められた[86]。

1075年、ウィリアム王不在の隙を狙った反乱が発生した。この反乱はノーフォーク伯ラルフ・ド・ゲール、ヘリフォード伯ロジェ・ド・ブルトイユが首謀し、この反乱の中でウィリアム王の廃位が計画されていた[88]。反乱の原因は定かではないが、ロジェの親戚であるラルフの結婚式の際に反乱が決行なされたことは確かである。この反乱には彼ら以外に、ウィリアム王の寵愛を受けていたワルテフ伯やブレトン人領主たちも参加していた。またラルフ伯はデンマーク王に対しても反乱への支援を要請した。ウィリアム王は家臣らがこの反乱を鎮圧している際ノルマンディー公国に残っていた。反乱の首謀者の1人ロジェはウスター司教ウルフスタン・イブシャム修道院長エゼルウィグの軍勢に包囲され、ヘリフォードの砦での籠城を強いられ、もう1人の首謀者ラルフ伯はオド・ド・バイユーやジョブロワ・ド・クスタス、リシャール・フィッツジェラルドやサリー伯ウィリアムの軍勢に包囲されノリッジ城に籠城を強いられていた。結局、ノリッジ城は陥落しラルフ伯は亡命した。一方その頃、反乱軍からの救援要請を受けたクヌーズ王子指揮下のデンマーク艦隊がイングランドに到着した。しかし時すでに遅し、ノーウィッチ城は既に陥落していたため、彼らはイングランド沿岸部を荒らしまわってデンマークに帰還した[88]。1075年の暮れまでにウィリアム王はイングランドに帰還し、デンマーク艦隊の脅威に対処すると共に反乱の事後処理を行い、ウィンチェスターでクリスマスを祝った[89]。ロジェ伯とワルテフ伯はウィリアム軍に捕縛されたのち監禁され、ワルテフ伯に至っては1076年5月に処刑された。この頃、亡命していたラルフ伯がブルターニュからノルマンディーに向けて反乱を継続しており、ウィリアム王は大陸領に帰還した[88]。

イングランド統治

イングランド征服が完了した後も、ノルマン人はイングランド統治において多くの困難に見舞われた[91]。征服民であるノルマン人とフランク人はイングランドの現地民に比べて圧倒的に少数であったとされ、歴史家たちの推定によればノルマン人の土地保有者は8,000人前後であったと考えられている[92]。ウィリアム王に付き従い遠征に従軍したノルマン人たちは、従軍の報酬として領地と称号を授与された[93]。ただウィリアム王は自らの軍事力によってイングランドの大半の領土を 事実上 領有し、自分の意のままに家臣たちを配置する権利を主張した[94]。これ以降、全ての領土は国王から軍事的奉仕の褒賞として諸侯に下賜される体制がとられた[94]。この際、諸侯たちは通常、まとまった領地を授かるのではなく、イングランドとノルマンディーに跨る小規模な領地をバラバラに授与された[95]。

ノルマン人の家臣たちに与える領土を集めるため、ウィリアム王はヘイスティングスの戦いでハロルド王と共に戦死したイングランド貴族の領土を没収し、それを当てた[96]。強制的に領土を没収されたイングランド貴族はノルマン人に対して反乱を起こし、それらの反乱貴族の領土もまたウィリアム王に没収された。このような領土収公・反乱誘発の繰り返しはヘイスティングスの戦いののち数年間続いた[93]。続く反乱の鎮圧やさらなる反乱の抑制のため、ノルマン人たちは前例にないほど大量の城砦をイングランド各地に建設した[97]。これらの城塞の多くは当初モット・アンド・ベーリー型の砦であった[98]。現代の歴史家ロバート・レディアート氏によると、『ノリッチ、ダラム、リンカーンの都市景観を一目見れば、ノルマン人の侵略の影響を否応なしに思い知らされる』 と言及している[99]。またウィリアム王はイングランド貴族の未亡人や娘による財産の継承をきつく取り締まり、彼女らにノルマン人との結婚を強制したという[100]。