「樹皮」の版間の差分

タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |

m link |

||

| (3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

'''樹皮'''(じゅひ、{{lang-en-short|[[w:Bark|bark]]}})とは、一般用語としては、[[樹木]](木本植物)の[[幹]]や[[枝]]の最外層にある死んだ[[細胞]]からなる[[組織 (生物学)|組織]]を意味することが多い。ただし[[生物学]]や[[林学]]では、樹木において[[維管束形成層]]より外側にある組織をすべて含んだ意味で用いることが多い。この広い意味での樹皮は、維管束形成層から外側につくられた'''靭皮'''([[二次師部]])と、その外側にできた[[コルク形成層]]およびそれに由来する組織([[コルク皮層]]、[[コルク組織]])からなる'''[[周皮]]'''で構成されている。一般的な意味での樹皮は、周皮の外層 にあるコルク組織におおよそ相当する。樹皮は内側から次々と形成されて表層から剥がれていくが、その裂け方や剥がれ方は植物種によって異なるため、[[種 (分類学)|種]]によって異なる外観を示す(下図1)。またコルク組織に覆われると空気の出入りが遮られるが、新たな分裂組織が形成されてコルク組織を突き破り、空気の出入り口となる'''[[#皮目|皮目]]'''(ひもく)が形成される(下図1b)。 |

|||

'''樹皮'''(じゅひ、バーク、{{lang-la-short|Cortex}}、{{lang-en-short|[[w:Bark|Bark]]}}、{{lang-fr-short|[[:fr:Écorce|Écorce]]}}、{{lang-de-short|[[:de:Rinde|Rinde]]}})とは、[[木本]]幹の表面に形成される組織である。 |

|||

{{multiple image |

|||

== 樹皮の特徴 == |

|||

| total_width = 600 |

|||

樹皮は木本の周りを覆うように形成される。一般的に[[葉]]には形成されない。元々は死んだ組織の集まりで、[[コルク形成層]]から形成され、やがて剥がれ落ちてしまう。普通は古くなるにつれて部分的に剥がれ落ちる。この剥がれ方には種によって独特の特徴がある。[[サルスベリ]]のように樹皮が全体にきれいに剥がれるものもある。また、[[バクチノキ]]は、その剥がれ方が派手なのを博打に負けて身ぐるみ剥がされる様子になぞらえたものである。 |

|||

| header = さまざまな樹皮 |

|||

| align = center |

|||

| caption_align = left |

|||

| image1 = Karamatsu-hyouhi.JPG |

|||

| caption1 = '''1a'''. [[カラマツ]]([[マツ科]])の樹皮 |

|||

| image2 = 2013-04-02 5 Betula-szechuanica-bark.JPG |

|||

| caption2 = '''1b'''. [[シラカンバ]]([[カバノキ科]])の樹皮(横長の皮目が目立つ) |

|||

| image3 = Proteales - Platanus orientalis - 11.jpg |

|||

| caption3 = '''1c'''. [[スズカケノキ]]([[スズカケノキ科]])の樹皮 |

|||

}} |

|||

樹皮は、[[コルク栓]]、[[天然繊維]]、[[生薬]]、[[色素]]、[[皮なめし]]などに利用されることがある。 |

|||

また、樹皮には呼吸のための独特の穴を生じるものがあり、これを[[皮目]](ひもく)という。 |

|||

== 定義 == |

|||

樹木に於いて、中心の[[木部]]は[[細胞壁]]が発達した後に死亡した細胞の集まりであり、樹皮の外側もまたそうである。樹皮の下層のコルク形成層から木部表面の形成層までの部分が生きた細胞で作られている。木が枯れるとこの部分が早くに崩壊し、樹皮と材とが剥がれやすくなる。 |

|||

'''樹皮'''は、[[樹木]]([[木本植物]])の表層にある[[組織 (生物学)|組織]]を意味するが、その範囲は定義によって異なる。一般用語としては、樹皮は樹木の[[幹]]や[[枝]]の最外層にある死んだ[[細胞]]からなる組織を意味することが多い<ref name="コトバンク_樹皮">{{Cite Kotobank|word=樹皮|encyclopedia=|accessdate=2023-06-23}}</ref><ref name="生物学辞典2013">{{cite book|author=巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編)|year=2013|chapter=樹皮|editor=|title=岩波 生物学辞典 第5版|publisher=岩波書店|isbn=978-4000803144|page=645}}</ref><ref name="原1994">{{cite book|author=原襄|year=1994|chapter=コルク形成層と周皮|editor=|title=植物形態学|publisher=朝倉書店|isbn=978-4254170863|pages=139–141}}</ref>。ただし形態学的には、樹木の茎(幹や枝)や[[根]]において、[[維管束形成層]]より外側にある部分をまとめて樹皮とよぶ<ref name="コトバンク_樹皮" /><ref name="生物学辞典2013" /><ref name="原1994" /><ref name="清水2001">{{cite book|author=清水建美|year=2001|chapter=樹皮|editor=|title=図説 植物用語事典|publisher=八坂書房|isbn=978-4896944792|pages=190–193}}</ref>(下図2a)。木材学分野でも、樹皮は同様な範囲を示す<ref name="原1994" />。この広義の樹皮は、内側の靭皮と外側の周皮からなり、若い樹皮ではこれに[[表皮]]や一次[[皮層]]、[[一次師部]]の残骸を含むことがある<ref name="清水2001" />。上記の一般的な意味での樹皮は、周皮の外層(コルク組織)のみに相当する。 |

|||

{{multiple image |

|||

切り倒した樹木は樹皮が付いたままだと湿りやすく虫が付きやすいため皮剥(かわむき、かわはぎ)と呼ばれる道具で落とすことがある<ref name="kumamoto">{{Cite web |url= http://kumamoto-museum.net/kmnc/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/tyotto3-2.pdf|title= 山で働く|publisher=熊本県総合博物館ネットワーク・ポータルサイト |accessdate=2019-11-02}}</ref>。また、スギやヒノキの樹皮を屋根材などに利用するときも皮剥と呼ばれる道具を使う<ref name="kumamoto" />。 |

|||

| total_width = 800 |

|||

| align = center |

|||

| caption_align = left |

|||

| image1 =Stamm21multi.svg |

|||

| caption1 = '''2a'''. [[木本]]の[[茎]]の模式図: 1. [[髄]]、2, 3. [[二次木部]] (材)、4. [[維管束形成層]]、5. '''靱皮''' ([[二次師部]])、6. '''周皮'''、5 + 6 = '''樹皮'''(広義) |

|||

| image2 = Woody_Dicot_Stem_Phloem_Rays_in_Three_Year_Tilia_(35034058381).jpg |

|||

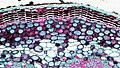

| caption2 = '''2b'''. [[シナノキ属]]([[アオイ科]])の[[茎]](3年目)の周縁部横断面: 左下が[[二次木部]]であり、その外周に[[維管束形成層]]が存在、その外側の三角形で構成された部分は[[二次師部]](靭皮)、その外側が周皮。 |

|||

| image3 = Woody_Dicot_Stem_Periderm_in_One_Year_Sambucus_(35922606845).jpg |

|||

| caption3 = '''2c'''. [[ニワトコ属]]([[ガマズミ科]])の茎の周皮: 下部の緑色に染色された部分はコルク皮層とコルク形成層、その上はコルク細胞からなるコルク組織であり、最外層のコルク細胞は崩壊している。コルク細胞内の黒色部は[[タンニン]]。 |

|||

}} |

|||

広義の樹皮は、内側の靭皮([[二次師部]])と外側の周皮からなる。 |

|||

樹皮を剥ぎ取って樹木の一部を食べる野生生物も存在する。日本では、[[ニホンジカ]]や[[エゾシカ]]の樹皮食害<ref>[https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/siretoko/gyoumu/tyousa/ezosika/ezosika.html エゾシカの樹皮食害]林野庁北海道森林管理局(2017年12月21日閲覧)</ref>による、林業への打撃や森林荒廃が問題になっている。 |

|||

; 靭皮 <span style="font-weight:400;">(じんぴ、bast)<ref name="清水2001" /></span> |

|||

== 樹皮の利用方法 == |

|||

: [[維管束形成層]]の外側に形成された[[師部]]、つまり[[二次師部]] (secondary phloem) は、'''靭皮'''とよばれる<ref name="コトバンク_樹皮" /><ref name="清水2001" /><ref name="コトバンク_靭皮" />(上図2a, b)。二次師部の外側に一次師部が残っている場合、これも靭皮に含める<ref name="コトバンク_靭皮">{{Cite Kotobank|word=靭皮|author=日本大百科全書(ニッポニカ)|accessdate=2023-04-18}}</ref>。靭皮やそれに付随する皮層や一次師部で形成された繊維は、'''靭皮繊維'''(bast fiber)とよばれる<ref name="清水2001" />。 |

|||

[[Image:Rindenmulch016.JPG|thumb|right|バークチップス]] |

|||

; 周皮 <span style="font-weight:400;">(しゅうひ、periderm)<ref name="原1994" /><ref name="清水2001" /></span> |

|||

* [[コルクガシ]]の樹皮は[[コルク]]を作るために重要。 |

|||

: 維管束形成層の活動によって新たな組織(主に[[二次木部]])が形成され、直径が増すことにより、外側にあった[[表皮]]や(一次)[[皮層]]は押し出されて引き伸ばされ崩壊していく。この際、[[表皮]]や[[皮層]]に'''[[コルク形成層]]'''(phellogen, cork cambium)とよばれる新たな[[側方分裂組織]]が形成され、内側に'''[[コルク皮層]]'''(phelloderm, cork cortex)、外側に'''[[コルク組織]]'''(phellem, cork, cork tissue)を形成する<ref name="コトバンク_樹皮" /><ref name="原1994" /><ref name="原1972" /><ref name="清水2001" /><ref name="コトバンク_周皮">{{Cite Kotobank|word=周皮|author=日本大百科全書(ニッポニカ)|accessdate=2023-06-22}}</ref>(上図2a, b, c)。このコルク形成層とそれに由来する組織を合わせたものが'''[[周皮]]'''とよばれる<ref name="コトバンク_樹皮" /><ref name="原1994" /><ref name="原1972" /><ref name="清水2001" /><ref name="コトバンク_周皮" />。コルク形成層も次第に外に押しやられ活動を停止し、その内側に新たなコルク形成層が形成される。このことを繰り返し、やがてコルク形成層は靭皮の部分へ移っていく<ref name="原1994" /><ref name="清水2001" />。コルク皮層は、少量の[[柔組織]]からなる<ref name="原1994" />。一方、コルク組織は規則正しく密接したコルク細胞(cork cell)から構成され、コルク細胞は成熟すると死細胞となり、[[細胞壁]]には疎水性物質である[[スベリン]]や[[蝋]]が沈着している<ref name="原1994" /><ref name="原1972" /><ref name="清水2001" />。樹脂やタンニンのため、コルク組織は褐色を呈することが多い<ref name="原1972" />。 |

|||

* [[スギ]]や[[ヒノキ]]の樹皮は屋根や壁などの建材として利用する<ref name="kumamoto" />。これら針葉樹の樹皮で葺かれた屋根を[[檜皮葺き]]という。 |

|||

* 樹皮を破砕した製造物は、[[バークチップス]]([[w:Barkdust|Bark chips]])として、[[ガーデニング]]資材、[[マルチング]]材に使用される。 |

|||

* [[サクラ]]の樹皮は[[染物]]に使われることがある。また、[[秋田県]][[角館]]にはサクラの樹皮を用いた細工物・[[桜皮細工]]が伝統工芸として伝承されている。 |

|||

* 樹皮から繊維を取り出し、[[樹皮紙]]や[[樹皮布]]を作るために使われることもある。南太平洋各地では「[[:en:Tapa cloth|タパ]]」と呼ばれる、多彩な紋様入りの樹皮布が古来作られている<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXKZO24762410Y7A211C1BC8000/ 福本繁樹:樹皮布「タパ」誇り高く◇南太平洋の島々訪ね記録 氏族伝統の文様まとう◇]『日本経済新聞』朝刊2017年12月19日(文化面)</ref>。[[アイヌ民族]]は、[[オヒョウ (植物)|オヒョウダモ]]や[[シナノキ]]の樹皮から採った繊維で、民族衣装の[[アットゥシ]]を仕立てた。 |

|||

* [[キハダ (植物)|キハダ]]など多くの樹皮が[[生薬]]として用いられる。 |

|||

* [[オーク]]などの[[タンニン]]を含む樹皮は[[皮革]]のなめしに用いられてきた。 |

|||

[[ファイル:Écorces collage.jpg|thumb|right|300px|'''3'''. さまざまな樹木の樹皮:(上段左から)シロバナトックリキワタ([[アオイ科]])、[[イブキ]]([[ヒノキ科]])、[[チリマツ]]([[ナンヨウスギ科]])、(中段)[[アレッポマツ]]([[マツ科]])、[[オウシュウトウヒ]](マツ科)、[[フユボダイジュ]](アオイ科)、(下段)[[ヨーロッパナラ]]([[ブナ科]])、[[シナカエデ]]([[ムクロジ科]])、[[セイヨウミザクラ]]([[バラ科]])]] |

|||

== 脚注・出典 == |

|||

広義の樹皮のうち、靭皮([[二次師部]])から[[コルク形成層]]までの間の部分は生きた細胞からなるが、それより外側([[コルク組織]])は死んだ細胞からなる<ref name="原1994" /><ref name="清水2001" />。前者は内樹皮(inner bark)または甘皮(あまかわ)、後者は外樹皮(outer bark)または粗皮(あらかわ)とよばれることがある<ref name="コトバンク_樹皮" /><ref name="生物学辞典2013" />{{efn2|name="内樹皮・外樹皮"|靭皮を内樹皮、周皮を外樹皮とよんでいる例もある<ref name="原1994" />。}}。また外樹皮はリチドーム(rhytidome)ともよばれるが<ref name="コトバンク_樹皮" /><ref name="生物学辞典2013" />、周皮とほぼ同様の範囲をリチドームとよんでいることもある<ref name="原1994" />。 |

|||

{{reflist}} |

|||

茎の二次[[肥大成長]]に伴い、樹皮は裂けて外側から剥離していく<ref name="生物学辞典2013" /><ref name="原1994" />。ただし[[セコイア]]([[ヒノキ科]])や[[コルクガシ]]([[ブナ科]])ではコルク組織が剥離しにくく大量に蓄積し、厚い樹皮を形成する<ref name="コトバンク_樹皮" />。コルク組織の裂け方や剥がれ方は植物種によって異なり、そのため樹皮の特徴から植物種を同定できることもある<ref name="コトバンク_樹皮" /><ref name="生物学辞典2013" /><ref name="原1972" /><ref name="池田書店2007">{{cite book|author=池田書店編集部、高橋秀男|year=2007|chapter=|editor=|title=葉っぱ・花・樹皮でわかる樹木図鑑|publisher=池田書店|isbn=978-4262136165|pages=287}}</ref>(図3)。 |

|||

[[周皮]]は、[[表皮]]に代わって植物体の表面を保護する機能を担う<ref name="原1994" /><ref name="原1972" /><ref name="清水2001" />。特に[[コルク組織]]の細胞は[[スベリン]]などを蓄積し、寄生菌や有害物質の侵入を防ぎ、また植物体からの水の喪失を防ぐ。 |

|||

{{-}} |

|||

== 皮目 == |

|||

[[樹木]]において[[茎]]([[幹]]と[[枝]])や[[根]]の表層に[[コルク組織]]が形成されると、[[気孔]]を伴う[[表皮]]が失われ、またコルク組織は[[スベリン]]が沈着した細胞が密着してできているため、空気の取り入れが難しくなる。この際、新たに'''皮目コルク形成層'''(皮目形成層、lenticel phellogen, lenticel cork cambium)とよばれる新たな分裂組織が生じ、外側に細胞間隙に富む[[柔組織]]をつくりだして[[周皮]]を突き破り、'''皮目'''(ひもく、lenticel)とよばれる開孔部を形成する<ref name="原1994" /><ref name="原1972">{{Cite book|author=原襄|year=1972|chapter=6.10 周皮|title=基礎生物学選書 3. 植物の形態|publisher=裳華房|isbn=978-4-7853-5103-8|pages=137–140}}</ref><ref name="清水2001" /><ref name="生物学辞典2013皮目" />(下図4a)。この柔細胞は填充細胞(てんじゅうさいぼう; 添充細胞、complementary cell)とよばれる<ref name="生物学辞典2013皮目" /><ref name="コトバンク_皮目">{{Cite Kotobank|word=皮目|encyclopedia=|accessdate=2023-06-25}}</ref>。皮目は、気孔に代わってガス交換を行う場となっていると考えられている<ref name="原1994" /><ref name="清水2001" /><ref name="生物学辞典2013皮目" />。 |

|||

{{multiple image |

|||

| total_width = 600 |

|||

| align = center |

|||

| caption_align = left |

|||

| image1 = Woody_Dicot_Stem_Lenticel_Development_in_Sambucus_(35971472664).jpg |

|||

| caption1 = '''4a'''. [[ニワトコ属]]([[ガマズミ科]])の茎における皮目形成 |

|||

| image2 = Prunus cerasus Montmorency tree bark 21.jpg |

|||

| caption2 = '''4b'''. [[スミミザクラ]]([[バラ科]])の樹皮(横長の皮目) |

|||

| image3 = 2021-03-11 13 47 32 Euonymus alatus bark along a walking path in the Franklin Farm section of Oak Hill, Fairfax County, Virginia.jpg |

|||

| caption3 = '''4c'''. [[ニシキギ]]([[ニシキギ科]])の樹皮(縦長の皮目) |

|||

}} |

|||

皮目の形や大きさ、密度、色などの特徴は、[[種 (分類学)|種]]や[[枝]]の位置、年齢などによって異なるため、分類形質となる<ref name="清水2001" /><ref name="池田書店2007" />(上図4b, c)。[[サクラ]]([[バラ科]])や[[ヤナギ]]([[ヤナギ科]])などの茎では縦長の、[[キリ]]([[キリ科]])や[[ニワトコ]]([[ガマズミ科]])などの[[茎]]では縦長の皮目が形成される<ref name="生物学辞典2013皮目">{{cite book|author=巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編)|year=2013|chapter=皮目|editor=|title=岩波 生物学辞典 第5版|publisher=岩波書店|isbn=978-4000803144|page=1163}}</ref>。 |

|||

==人間との関わり== |

|||

樹皮(広義)は、下記のようにさまざまな用途で利用される。 |

|||

===コルク=== |

|||

[[コルク組織]]は多孔質で弾力性があるが、[[細胞壁]]に[[スベリン]]や[[蝋]]が沈着しており水や空気をほとんど通さない。コルクは断熱、防音、電気的絶縁性、耐薬品性に優れている<ref name="コトバンク_コルク">{{Cite Kotobank|word=コルク|encyclopedia=日本大百科全書(ニッポニカ)|accessdate=2023-06-23}}</ref>。 |

|||

[[コルクガシ]]([[ブナ科]])は厚いコルク組織をもち、[[ワイン]]の栓などに用いられている<ref name="コトバンク_コルク" /><ref name="コトバンク_コルクガシ">{{Cite Kotobank|word=コルクガシ|encyclopedia=|accessdate=2023-06-23}}</ref>(下図5a–c)。 |

|||

{{multiple image |

|||

| total_width = 600 |

|||

| align = center |

|||

| caption_align = left |

|||

| image1 = Cork on a Cork Oak (14470891357).jpg |

|||

| caption1 = '''5a'''. [[コルクガシ]]([[ブナ科]])の厚いコルク組織 |

|||

| image2 = IAPH Saca del corcho.jpg |

|||

| caption2 = '''5b'''. コルクガシのコルク層の剥離 |

|||

| image3 = Korken für Champagnerflasche 2018-6.JPG |

|||

| caption3 = '''5c'''. コルク栓 |

|||

| image4 = RobertHookeMicrographia1665.jpg |

|||

| caption4 = '''5d'''. [[ロバート・フック]] (1665) によるコルク細胞の図 |

|||

}} |

|||

[[ロバート・フック]]はコルクの切片を顕微鏡観察し、多数の"小部屋"(ラテン語で ''cellula'')からなることを1665年に報告し、これが細胞(cell)の語源となった<ref name="原1994" /><ref name="コトバンク_コルク" /><ref name="和田">{{Cite web|author=和田勝|date=2004|url=https://www.tmd.ac.jp/artsci/biol/textintro/Chapt6.htm|title=第6章 すべての生物は細胞から|website=|publisher=東京医科歯科大学|accessdate=2023-06-23}}</ref>(上図5d)。これは初めて顕微鏡で観察された細胞であったが、コルク細胞は細胞壁だけが残った死細胞であり、細胞内構造は存在しない<ref name="原1994" /><ref name="コトバンク_コルク" />。 |

|||

===林業・農業=== |

|||

[[ニホンジカ]]や[[エゾシカ]](下図6a)などの動物は樹皮を剥ぎ取って食料とすることがあり、これが[[林業]]に大きな被害を与えることがある<ref name="井上2007">{{cite journal|和書|author=井上友樹, 村上拓彦, 光田靖, 宮島淳二, 溝上展也, 吉田茂二郎|year=2007|title=ニホンジカによる人工林剥皮害と下層植生との関連性|journal=日本森林学会誌|volume=89|issue=3|pages=208-216|url=https://doi.org/10.4005/jjfs.89.208|doi=10.4005/jjfs.89.208}}</ref><ref name="林野庁">{{Cite web|author=|date=|url=https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/higai/tyouju.html|title=野生鳥獣による森林被害|website=|publisher=林野庁|accessdate=2023-06-23}}</ref><ref>[https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/siretoko/gyoumu/tyousa/ezosika/ezosika.html エゾシカの樹皮食害]林野庁北海道森林管理局(2017年12月21日閲覧)</ref>。また[[クマ]]も、歯や爪で樹皮を剥ぐ「[[熊剥ぎ]]」を行うことがある<ref name="林野庁" />。 |

|||

切り倒した[[樹木]]は樹皮がついたままであると乾燥しにくく生材害虫の増殖を招くため、樹皮を取り除いておくこと (barking) がある<ref name="熊本県">{{Cite web |date=2010|url= http://kumamoto-museum.net/kmnc/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/tyotto3-2.pdf|title=ちょっと昔のくらし探検 山で働く|publisher=熊本県総合博物館ネットワーク・ポータルサイト|accessdate=2022-06-23}}</ref><ref name="奈良県">{{Cite web|author=|date=2011|url=https://www.pref.nara.jp/secure/237070/manuaru.pdf|title=木材保存を観点とする間伐材の土木利用マニュアル|website=|publisher=奈良県森林技術センター|accessdate=2023-06-23}}</ref>(下図6b)。一方で材面の干割れや損傷を防止するため、樹皮をつけたまま乾燥させることもある<ref name="徳島県">{{Cite web|author=|date=1992|url=https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/436259.pdf|title=スギ葉枯らし乾燥|website=|publisher=徳島県|accessdate=2023-06-23}}</ref>。 |

|||

{{multiple image |

|||

| total_width = 800 |

|||

| align = center |

|||

| caption_align = left |

|||

| image1 = Wild deer. - Flickr - MIKI Yoshihito. (^mikiyoshihito).jpg |

|||

| caption1 = '''6a'''. [[エゾシカ]] |

|||

| image2 = Bosbewerking, arbeiders, gereedschappen, boomstammen, Bestanddeelnr 251-8349.jpg |

|||

| caption2 = '''6b'''. 伐採した木の樹皮を剥ぐ |

|||

| image3 = Robinia pseudacacia sl1.jpg |

|||

| caption3 = '''6c'''. 環状剥皮された[[ニセアカシア]]([[マメ科]]) |

|||

| image4 = Limonium dendroides air layering.jpg |

|||

| caption4 = '''6d'''. [[取り木]](環状剥皮部分を覆って保護している) |

|||

| image5 = Rindenmulch016.JPG |

|||

| caption5 = '''6e'''. [[バークチップ]] |

|||

}} |

|||

[[樹木]]において、樹皮内層は[[師部]]であるため、樹皮を環状に剥離することで師部を断ち切ることができ、この手法は[[環状剥皮]](環状はく皮、環状除皮、girdling, ring barking)とよばれる。環状剥皮によって植物を枯死(巻き枯らし、巻枯らし)させて間伐を行うことや<ref name="浅野2009">{{cite journal|和書|author=浅野浩之, 金澤好一, 小野里光, 鶴渕恒雄, 綿貫邦男|year=2009|title=ヒノキの巻き枯らし間伐実証試験|journal=群馬県林業試験場 研究報告|issue=14|pages=1-9|url=https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010781166|naid=220000114953}}</ref><ref name="崎尾2015">{{cite journal|和書|author=崎尾均, 川西基博, 比嘉基紀, 崎尾萌|year=2015|title=特集「外来種と植生管理」 巻き枯らしによるハリエンジュの管理|url=https://doi.org/10.7211/jjsrt.40.446|journal=日本緑化工学会誌|volume=40|issue=3|pages=446-450|doi=10.7211/jjsrt.40.446}}</ref>(上図6c)、果樹において樹勢抑制、着花促進、生理落果の抑制、果実品質の向上などに利用されている<ref name="水田2007">{{cite journal|和書|author=水田泰徳|year=2007|title=環状はく皮処理が主幹形モモの生育と果実品質に及ぼす影響|journal=兵庫県立農林水産技術総合センター研究報告〔農業編〕|issue=55|pages=5-9|url=https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010740572|naid=40015454908}}</ref><ref name="森口2002">{{cite journal|和書|author=森口一志|year=2002|title=キウイフルーツの生育期の環状はく皮による果実肥大効果,果実品質及び樹体への影響|url=https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010642203|journal=愛媛県立果樹試験場研究報告|volume=15|pages=55-65|naid=220000084486}}</ref><ref name="山根2007">{{cite journal|和書|author=山根崇嘉, 加藤淳子, 柴山勝利|year=2007|title=ブドウ‘安芸クイーン’の着色実態および 環状はく皮と着果量の軽減による着色改善|url=https://doi.org/10.2503/hrj.6.441 journal=園芸学研究|volume=6|issue=3|pages=441-447|doi=10.2503/hrj.6.441}}</ref><ref name="長谷川1995">{{cite journal|和書|author=長谷川耕二郎|year=1995|title=カキ‘西村早生’の雄花と雌花の着生に及ぼす側枝の環状はく皮ならびに結縛の影響|journal=高知大学学術研究報告|volume=44|pages=11-18|url=https://hdl.handle.net/10126/833|naid=120001107288}}</ref>。また環状剥皮された部分の先端側で[[不定根]]形成が促進されることがあるため、これを使って植物を栄養繁殖([[取り木]])させることがある<ref name="四方1986">{{cite journal|和書|author=四方正義, 星野正生, 新城健, 古沢寿治, クスウィアーエンジャン|year=1986|title=環状はく皮処理による亜熱帯系桑古条さし木の時期別露地実験|url=https://doi.org/10.11416/kontyushigen1930.55.173|journal=日本蚕糸学雑誌|volume=55|issue=2|pages=173-174|doi=|publisher=日本蚕糸学会}}</ref><ref name="池田2019">{{cite journal|和書|author=池田虎三|year=2019|title=各都道府県の林業・林産業と遺伝育種の関わり(24)石川県|url=https://doi.org/10.32135/fgtb.8.1_63|journal=森林遺伝育種|volume=8|issue=1|pages=63-66|doi=10.32135/fgtb.8.1_63}}</ref>(上図6d)。 |

|||

樹皮を破砕したものは[[バークチップ]]とよばれ、[[農業]]、[[園芸]]における[[マルチング]]材(土壌の覆い)などに利用されている<ref name="趣味の園芸">{{Cite web|author=|date=|url=https://www.shuminoengei.jp/index.php?m=pc&a=page_w_detail&wid=322&title=%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97|title=バークチップ|website=みんなの趣味の園芸|publisher=NHK出版|accessdate=2023-06-24}}</ref><ref name="GreenSnapチップ">{{Cite web|author=|date=|url=https://horti.jp/16816|title=バークチップとウッドチップの効果や違いは?使い方や値段は?|website=GreenSnap|publisher=|accessdate=2023-06-23}}</ref><ref name="LOVEGREEN">{{Cite web|author=|date=2017-12-07|url=https://lovegreen.net/gardening/p54854/|title=たくさんの利点がある!ウッドチップ・バークチップをガーデニングに使おう。|website=LOVEGREEN|publisher=|accessdate=2023-06-24}}</ref><ref name="小林2000">{{Cite journal|author=小林章|year=2000|title=日本の造園におけるエクステリアウッド利用の伝統と現在|journal=木材保存|volume=26|issue=4|pages=168-176|doi=10.5990/jwpa.26.168}}</ref>(上図6e)。また、これを発酵させたものは[[バーク堆肥]]とよばれ、土地改良に利用される<ref name="趣味の園芸" /><ref name="カインズ">{{Cite web|author=|date=2022-07-05|url=https://magazine.cainz.com/article/109519|title=バーク堆肥とは? 使い方や効果、デメリットなどを紹介します|website=|publisher=株式会社カインズ|accessdate=2023-06-24}}</ref>。 |

|||

===工芸=== |

|||

樹皮は、[[屋根材]]としても利用される。[[ヒノキ]]([[ヒノキ科]])の樹皮を屋根材としたものは[[檜皮葺き]](ひわだぶき)とよばれ、[[宮殿]]、[[神社]]、[[仏寺]]などの屋根に広く利用されている<ref name="コトバンク_檜皮葺き">{{Cite Kotobank|word=檜皮葺き|encyclopedia=日本大百科全書(ニッポニカ) |accessdate=2023-06-23}}</ref>(下図7a)。また[[スギ]](ヒノキ科)の樹皮を用いたものは杉皮葺きとよばれる<ref name="大脇2011">{{Cite journal|author=大脇潔|year=2011|title=<隠岐・山陰沿岸の民俗> 隠岐・出雲甍紀行--杉皮葺きと左桟瓦・石州瓦|journal=民俗文化|volume=23|issue=|pages=1-80|url=https://kindai.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=13489&item_no=1&attribute_id=40&file_no=1}}</ref>。 |

|||

{{multiple image |

|||

| total_width = 1000 |

|||

| align = center |

|||

| caption_align = left |

|||

| image1 = ToyokuniJinja-BarkRoof-M1733.jpg |

|||

| caption1 = '''7a'''. [[豊国神社 (京都市)|豊国神社]](京都)の屋根 |

|||

| image2 = Kabazaiku03.jpg |

|||

| caption2 = '''7b'''. [[樺細工]]の引き出し |

|||

| image3 = Tuesa 01.jpg |

|||

| caption3 = '''7c'''. [[樺皮]]の容器「[[トゥエス]]」 |

|||

| image4 = Birchbark shoes.jpg |

|||

| caption4 = '''7d'''. 樺皮を編んだ靴 |

|||

| image5 = Birch bark document 210.jpg |

|||

| caption5 = '''7e'''. [[13世紀]]の[[ノヴゴロド]]の少年、[[オンフィーム]]が、樺皮に記した文字や落書き |

|||

}} |

|||

秋田県[[角館]]では、[[ヤマザクラ]]類の樹皮を用いた工芸品が作られており、[[樺細工]](かばざいく)とよばれる<ref name="樺細工">{{Cite web|author=|date=|url=https://www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/densyo/kaba.html|title=樺細工について|website=|publisher=仙北市|accessdate=2023-06-24}}</ref>(上図7b)。代表的なものとして[[茶筒]]や[[茶櫃]]などの[[茶道具]]、[[文箱]]、茶だんす、[[ブローチ (装身具)|ブローチ]]、[[ネクタイピン]]などがある。日本の[[経済産業大臣指定伝統的工芸品]]の1つに指定されている<ref name="コトバンク_">{{Cite Kotobank|word=樺細工|encyclopedia=事典 日本の地域ブランド・名産品|accessdate=2023-06-24}}</ref>。 |

|||

[[北欧]]や[[ロシア]]、[[シベリア]]など[[冷帯気候]]の樹林帯には、[[シラカバ]]をはじめとした[[カバノキ属]]が自生する。カバノキ属の樹皮「[[樺皮]]」は水に強く腐りにくいため、その性質を生かし、自生地では容器(上図7c)や靴(上図7d)など、さまざまな生活雑貨に用いられた。あるいは薄くはがれる性質を生かして筆記媒体「{{ill2|樺皮写本|en|Birch bark manuscript}}」(上図7e)にも使用された。またカバノキの樹皮は油分を含み燃えやすいので、[[松明]]や着火剤にも用いられた。 |

|||

===天然繊維=== |

|||

[[コウゾ]]([[クワ科]])や[[ミツマタ]]、[[ガンピ]]([[ジンチョウゲ科]])の樹皮から得られる靭皮繊維は、[[和紙]]や[[紙幣]]の原料に利用されている<ref name="森本1997">{{cite journal|和書|author=森本正和|year=1997|title=非木材繊維利用の現状と将来|journal=紙パ技協誌|volume=51|pages=895-914|url=https://doi.org/10.2524/jtappij.51.895|doi=10.2524/jtappij.51.895}}</ref><ref name="">{{Cite web|author=|date=|url=http://www.tesukiwashi.jp/p/genryo.htm|title=和紙はどんな原料からつくられる?|website=|publisher=全国手すき和紙連合会|accessdate=2023-06-24}}</ref>(下図8a)。アイヌ民族は、[[シナノキ]]([[アオイ科]])や[[オヒョウ (植物)|オヒョウ]]([[ニレ科]])の樹皮から取り出した繊維を用いて織物や衣服をつくり、これらは[[アットゥシ]]とよばれる<ref name="コトバンク_アットゥシ">{{Cite Kotobank|word=アットゥシ|encyclopedia=|accessdate=2023-06-24}}</ref>(下図8b)。また、繊維として用いる前段階として、樹皮を直接叩いて伸ばし、布や紙とする用法が世界各地に残っており、[[樹皮紙]]や[[樹皮布]]とよばれる<ref name="坂本2011">{{Cite journal|author=坂本勇|year=2011|title=新石器時代に世界へ伝播した樹皮布/樹皮紙|journal=民族藝術|volume=27|issue=|pages=190-197|crid=1521699230229050752}}</ref><ref name="稲葉2017">{{Cite journal|author=稲葉政満|year=2017|title=和紙繊維の世界-太布, 紙布, 紙衣|journal=繊維学会誌|volume=73|issue=10|pages=P-380|doi=10.2115/fiber.73.P-380}}</ref><ref name="コトバンク_樹皮布">{{Cite Kotobank|word=樹皮布|encyclopedia=|accessdate=2023-06-24}}</ref>。樹皮布としては、南太平洋各地の[[タパ]]などがある<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXKZO24762410Y7A211C1BC8000/ 福本繁樹:樹皮布「タパ」誇り高く◇南太平洋の島々訪ね記録 氏族伝統の文様まとう◇]『日本経済新聞』朝刊2017年12月19日(文化面)</ref>(下図8c)。 |

|||

{{multiple image |

|||

| total_width = 600 |

|||

| align = center |

|||

| caption_align = left |

|||

| image1 = Japanese paper making 02.jpg |

|||

| caption1 = '''8a'''. [[紙漉き]](福井県[[越前市]]) |

|||

| image2 = MET DT7698.jpg |

|||

| caption2 = '''8b'''. アイヌ民族の[[アットゥシ]](19世紀) |

|||

| image3 = Hawaiian kapa, 18th century, Cook-Foster Collection at Georg-August University in Göttingen, Germany.jpg |

|||

| caption3 = '''8c'''. [[ハワイ]]の[[タパ]](カパ)(18世紀) |

|||

}} |

|||

===食用・薬用=== |

|||

樹皮のうち、靭皮([[二次師部]])は生細胞からなり[[糖]]など貯蔵物質が含まれているため、飢饉時などに非常食として利用されたことがある<ref name="Lappalainen2014">{{cite journal|author=Lappalainen, M.|year=2014|title=Death and disease during the great Finnish famine 1695-1697 |url=https://doi.org/10.1080/03468755.2014.937740 |journal=Scandinavian Journal of History |volume=39 |issue=4 |pages=425-447 |doi=10.1080/03468755.2014.937740}}</ref>(下図9a)。また[[ニッケイ属]]([[クスノキ科]]; 下図9b)やカネラ([[カネラ科]])の樹皮は、[[香辛料]]として利用される<ref name="コトバンク_シナモン">{{Cite Kotobank|word=シナモン|encyclopedia=日本大百科全書(ニッポニカ)|accessdate=2023-06-24}}</ref><ref name="ウィルソン1997">{{Cite book|author=トーマス・ウィルソン|year=1997|chapter=カネラ科|editor=|title=週刊朝日百科 植物の世界 9|publisher=|isbn=9784023800106|page=98}}</ref>。 |

|||

{{multiple image |

|||

| total_width = 800 |

|||

| align = center |

|||

| caption_align = left |

|||

| image1 = Detaching inner bark of pine.jpg |

|||

| caption1 = '''9a'''. [[マツ]]の内樹皮(靭皮を含む)をはぎ取っている。 |

|||

| image2 = Cinnamomum verum.jpg |

|||

| caption2 = '''9b'''. [[シナモン]]スティック |

|||

| image3 = Huangbai_Phellodendron_amurense.jpg |

|||

| caption3 = '''9c'''. [[キハダ (植物)|キハダ]]([[ミカン科]])の樹皮 |

|||

| image4 = Cortex Cinchonae by Danny S. - 001.JPG |

|||

| caption4 = '''9d'''. [[キナノキ属]]([[アカネ科]])の樹皮 |

|||

}} |

|||

[[ケイヒ]]([[クスノキ科]])、[[ホオノキ]]([[モクレン科]])、[[アカメガシワ]]([[トウダイグサ科]])、[[トチュウ]]([[トチュウ科]])、[[キハダ (植物)|キハダ]]([[ミカン科]]; 上図9c)などの樹皮(特に靭皮)が生薬として用いられている<ref name="東京生薬協会">{{Cite web|author=|date=|url=http://www.tokyo-shoyaku.jp/f_wakan/|title=新常用和漢薬集|website=|publisher=東京生薬協会|accessdate=2023-06-21}}</ref>。[[キナノキ属]]([[アカネ科]])の樹皮はキナ皮とよばれ、[[マラリア]]の薬として知られる[[キニーネ]]の原料となる<ref name="コトバンク_キナ">{{Cite Kotobank|word=キナ|encyclopedia=|accessdate=2023-06-25}}</ref>(上図9d)。 |

|||

===色素・タンニン=== |

|||

[[サクラ]]や[[シャリンバイ]]([[バラ科]])、[[キハダ (植物)|キハダ]]([[ミカン科]])、[[ヤマモモ]]([[ヤマモモ科]])などの樹皮は[[染物]]に使われることがある<ref name="紙屋2001">{{cite journal|和書|author=紙屋和宏, 宇水泰三郎, 島村雄三, 橋本茂|year=2001|title=キハダ優良品種の増殖と徳島県下におけるキハダ造林に関する調査研究|journal=徳島県林業総合技術センター研究報告|volume=38|pages=6-13|url=http://www.pref.tokushima.jp/_files/00101592/03-1802.pdf}}</ref><ref name="">{{Cite web|author=|date=|url=https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2015030400025/|title=自然を染める|website=|publisher=高崎市|accessdate=2023-06-24}}</ref><ref name="コトバンク_ヤマモモ">{{Cite Kotobank|word=ヤマモモ|encyclopedia=日本大百科全書(ニッポニカ) |accessdate=2023-06-24}}</ref>。また[[ブナ科]]植物などの樹皮には[[タンニン]]が含まれ、[[皮革]]の[[なめし]]などに用いられる<ref name="コトバンク_タンニン">{{Cite Kotobank|word=タンニン|encyclopedia=日本大百科全書(ニッポニカ)|accessdate=2023-06-21}}</ref>。 |

|||

==ギャラリー== |

|||

<gallery style="font-size:80%;"> |

|||

File:Ginkgo biloba 002.JPG|[[イチョウ]]([[イチョウ科]])の樹皮 |

|||

File:Sequoia sempervirens 04.jpg|[[セコイア]]([[ヒノキ科]])の樹皮 |

|||

File:Beech Lichen.JPEG|[[ブナ]]([[ブナ科]])の樹皮 |

|||

File:Woody Dicot Stem Periderm and Cortex in Late One Year Quercus (35975045073).jpg|1年目の[[コナラ属]](ブナ科)の茎の周皮と皮層 |

|||

File:Cork cambium 1.jpg|[[シナノキ属]]([[アオイ科]])の[[茎]]の横断面: コルク形成層を指している。 |

|||

File:Cellules de liège.png|コルク組織の[[走査型電子顕微鏡]]像 |

|||

</gallery> |

|||

==脚注== |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{Notelist2}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

* [[維管束形成層]]、[[コルク形成層]]、[[コルク層]]、[[周皮]] |

|||

* [[木本]] |

|||

* [[コルク層]] |

|||

* [[コルク形成層]] |

|||

* [[肥大成長]] |

* [[肥大成長]] |

||

* [[バーク堆肥]] |

|||

* [[クマハギ]](熊剥ぎ) |

|||

==外部リンク== |

|||

{{森林破壊}} |

|||

{{Commonscat|Bark (botany)}} |

|||

* {{Cite Kotobank|word=樹皮|encyclopedia=|accessdate=2023-06-25}} |

|||

* {{Cite Kotobank|word=靭皮|encyclopedia=|accessdate=2023-06-25}} |

|||

* {{Cite Kotobank|word=周皮|encyclopedia=|accessdate=2023-06-25}} |

|||

* {{Cite Kotobank|word=皮目|encyclopedia=|accessdate=2023-06-25}} |

|||

* {{Cite web|author=|date=|url=https://jspp.org/hiroba/q_and_a/|title=植物Q&A|website=みんなのひろば|publisher=日本植物生理学会|accessdate=2023-06-25}} |

|||

{{森林破壊|state=collapsed}} |

|||

{{Normdaten}} |

{{Normdaten}} |

||

{{DEFAULTSORT:しゆひ}} |

{{DEFAULTSORT:しゆひ}} |

||

2023年6月28日 (水) 08:38時点における版

樹皮(じゅひ、英: bark)とは、一般用語としては、樹木(木本植物)の幹や枝の最外層にある死んだ細胞からなる組織を意味することが多い。ただし生物学や林学では、樹木において維管束形成層より外側にある組織をすべて含んだ意味で用いることが多い。この広い意味での樹皮は、維管束形成層から外側につくられた靭皮(二次師部)と、その外側にできたコルク形成層およびそれに由来する組織(コルク皮層、コルク組織)からなる周皮で構成されている。一般的な意味での樹皮は、周皮の外層 にあるコルク組織におおよそ相当する。樹皮は内側から次々と形成されて表層から剥がれていくが、その裂け方や剥がれ方は植物種によって異なるため、種によって異なる外観を示す(下図1)。またコルク組織に覆われると空気の出入りが遮られるが、新たな分裂組織が形成されてコルク組織を突き破り、空気の出入り口となる皮目(ひもく)が形成される(下図1b)。

樹皮は、コルク栓、天然繊維、生薬、色素、皮なめしなどに利用されることがある。

定義

樹皮は、樹木(木本植物)の表層にある組織を意味するが、その範囲は定義によって異なる。一般用語としては、樹皮は樹木の幹や枝の最外層にある死んだ細胞からなる組織を意味することが多い[1][2][3]。ただし形態学的には、樹木の茎(幹や枝)や根において、維管束形成層より外側にある部分をまとめて樹皮とよぶ[1][2][3][4](下図2a)。木材学分野でも、樹皮は同様な範囲を示す[3]。この広義の樹皮は、内側の靭皮と外側の周皮からなり、若い樹皮ではこれに表皮や一次皮層、一次師部の残骸を含むことがある[4]。上記の一般的な意味での樹皮は、周皮の外層(コルク組織)のみに相当する。

広義の樹皮は、内側の靭皮(二次師部)と外側の周皮からなる。

- 靭皮 (じんぴ、bast)[4]

- 維管束形成層の外側に形成された師部、つまり二次師部 (secondary phloem) は、靭皮とよばれる[1][4][5](上図2a, b)。二次師部の外側に一次師部が残っている場合、これも靭皮に含める[5]。靭皮やそれに付随する皮層や一次師部で形成された繊維は、靭皮繊維(bast fiber)とよばれる[4]。

- 周皮 (しゅうひ、periderm)[3][4]

- 維管束形成層の活動によって新たな組織(主に二次木部)が形成され、直径が増すことにより、外側にあった表皮や(一次)皮層は押し出されて引き伸ばされ崩壊していく。この際、表皮や皮層にコルク形成層(phellogen, cork cambium)とよばれる新たな側方分裂組織が形成され、内側にコルク皮層(phelloderm, cork cortex)、外側にコルク組織(phellem, cork, cork tissue)を形成する[1][3][6][4][7](上図2a, b, c)。このコルク形成層とそれに由来する組織を合わせたものが周皮とよばれる[1][3][6][4][7]。コルク形成層も次第に外に押しやられ活動を停止し、その内側に新たなコルク形成層が形成される。このことを繰り返し、やがてコルク形成層は靭皮の部分へ移っていく[3][4]。コルク皮層は、少量の柔組織からなる[3]。一方、コルク組織は規則正しく密接したコルク細胞(cork cell)から構成され、コルク細胞は成熟すると死細胞となり、細胞壁には疎水性物質であるスベリンや蝋が沈着している[3][6][4]。樹脂やタンニンのため、コルク組織は褐色を呈することが多い[6]。

広義の樹皮のうち、靭皮(二次師部)からコルク形成層までの間の部分は生きた細胞からなるが、それより外側(コルク組織)は死んだ細胞からなる[3][4]。前者は内樹皮(inner bark)または甘皮(あまかわ)、後者は外樹皮(outer bark)または粗皮(あらかわ)とよばれることがある[1][2][注 1]。また外樹皮はリチドーム(rhytidome)ともよばれるが[1][2]、周皮とほぼ同様の範囲をリチドームとよんでいることもある[3]。

茎の二次肥大成長に伴い、樹皮は裂けて外側から剥離していく[2][3]。ただしセコイア(ヒノキ科)やコルクガシ(ブナ科)ではコルク組織が剥離しにくく大量に蓄積し、厚い樹皮を形成する[1]。コルク組織の裂け方や剥がれ方は植物種によって異なり、そのため樹皮の特徴から植物種を同定できることもある[1][2][6][8](図3)。

周皮は、表皮に代わって植物体の表面を保護する機能を担う[3][6][4]。特にコルク組織の細胞はスベリンなどを蓄積し、寄生菌や有害物質の侵入を防ぎ、また植物体からの水の喪失を防ぐ。

皮目

樹木において茎(幹と枝)や根の表層にコルク組織が形成されると、気孔を伴う表皮が失われ、またコルク組織はスベリンが沈着した細胞が密着してできているため、空気の取り入れが難しくなる。この際、新たに皮目コルク形成層(皮目形成層、lenticel phellogen, lenticel cork cambium)とよばれる新たな分裂組織が生じ、外側に細胞間隙に富む柔組織をつくりだして周皮を突き破り、皮目(ひもく、lenticel)とよばれる開孔部を形成する[3][6][4][9](下図4a)。この柔細胞は填充細胞(てんじゅうさいぼう; 添充細胞、complementary cell)とよばれる[9][10]。皮目は、気孔に代わってガス交換を行う場となっていると考えられている[3][4][9]。

皮目の形や大きさ、密度、色などの特徴は、種や枝の位置、年齢などによって異なるため、分類形質となる[4][8](上図4b, c)。サクラ(バラ科)やヤナギ(ヤナギ科)などの茎では縦長の、キリ(キリ科)やニワトコ(ガマズミ科)などの茎では縦長の皮目が形成される[9]。

人間との関わり

樹皮(広義)は、下記のようにさまざまな用途で利用される。

コルク

コルク組織は多孔質で弾力性があるが、細胞壁にスベリンや蝋が沈着しており水や空気をほとんど通さない。コルクは断熱、防音、電気的絶縁性、耐薬品性に優れている[11]。 コルクガシ(ブナ科)は厚いコルク組織をもち、ワインの栓などに用いられている[11][12](下図5a–c)。

ロバート・フックはコルクの切片を顕微鏡観察し、多数の"小部屋"(ラテン語で cellula)からなることを1665年に報告し、これが細胞(cell)の語源となった[3][11][13](上図5d)。これは初めて顕微鏡で観察された細胞であったが、コルク細胞は細胞壁だけが残った死細胞であり、細胞内構造は存在しない[3][11]。

林業・農業

ニホンジカやエゾシカ(下図6a)などの動物は樹皮を剥ぎ取って食料とすることがあり、これが林業に大きな被害を与えることがある[14][15][16]。またクマも、歯や爪で樹皮を剥ぐ「熊剥ぎ」を行うことがある[15]。

切り倒した樹木は樹皮がついたままであると乾燥しにくく生材害虫の増殖を招くため、樹皮を取り除いておくこと (barking) がある[17][18](下図6b)。一方で材面の干割れや損傷を防止するため、樹皮をつけたまま乾燥させることもある[19]。

樹木において、樹皮内層は師部であるため、樹皮を環状に剥離することで師部を断ち切ることができ、この手法は環状剥皮(環状はく皮、環状除皮、girdling, ring barking)とよばれる。環状剥皮によって植物を枯死(巻き枯らし、巻枯らし)させて間伐を行うことや[20][21](上図6c)、果樹において樹勢抑制、着花促進、生理落果の抑制、果実品質の向上などに利用されている[22][23][24][25]。また環状剥皮された部分の先端側で不定根形成が促進されることがあるため、これを使って植物を栄養繁殖(取り木)させることがある[26][27](上図6d)。

樹皮を破砕したものはバークチップとよばれ、農業、園芸におけるマルチング材(土壌の覆い)などに利用されている[28][29][30][31](上図6e)。また、これを発酵させたものはバーク堆肥とよばれ、土地改良に利用される[28][32]。

工芸

樹皮は、屋根材としても利用される。ヒノキ(ヒノキ科)の樹皮を屋根材としたものは檜皮葺き(ひわだぶき)とよばれ、宮殿、神社、仏寺などの屋根に広く利用されている[33](下図7a)。またスギ(ヒノキ科)の樹皮を用いたものは杉皮葺きとよばれる[34]。

秋田県角館では、ヤマザクラ類の樹皮を用いた工芸品が作られており、樺細工(かばざいく)とよばれる[35](上図7b)。代表的なものとして茶筒や茶櫃などの茶道具、文箱、茶だんす、ブローチ、ネクタイピンなどがある。日本の経済産業大臣指定伝統的工芸品の1つに指定されている[36]。

北欧やロシア、シベリアなど冷帯気候の樹林帯には、シラカバをはじめとしたカバノキ属が自生する。カバノキ属の樹皮「樺皮」は水に強く腐りにくいため、その性質を生かし、自生地では容器(上図7c)や靴(上図7d)など、さまざまな生活雑貨に用いられた。あるいは薄くはがれる性質を生かして筆記媒体「樺皮写本」(上図7e)にも使用された。またカバノキの樹皮は油分を含み燃えやすいので、松明や着火剤にも用いられた。

天然繊維

コウゾ(クワ科)やミツマタ、ガンピ(ジンチョウゲ科)の樹皮から得られる靭皮繊維は、和紙や紙幣の原料に利用されている[37][38](下図8a)。アイヌ民族は、シナノキ(アオイ科)やオヒョウ(ニレ科)の樹皮から取り出した繊維を用いて織物や衣服をつくり、これらはアットゥシとよばれる[39](下図8b)。また、繊維として用いる前段階として、樹皮を直接叩いて伸ばし、布や紙とする用法が世界各地に残っており、樹皮紙や樹皮布とよばれる[40][41][42]。樹皮布としては、南太平洋各地のタパなどがある[43](下図8c)。

食用・薬用

樹皮のうち、靭皮(二次師部)は生細胞からなり糖など貯蔵物質が含まれているため、飢饉時などに非常食として利用されたことがある[44](下図9a)。またニッケイ属(クスノキ科; 下図9b)やカネラ(カネラ科)の樹皮は、香辛料として利用される[45][46]。

ケイヒ(クスノキ科)、ホオノキ(モクレン科)、アカメガシワ(トウダイグサ科)、トチュウ(トチュウ科)、キハダ(ミカン科; 上図9c)などの樹皮(特に靭皮)が生薬として用いられている[47]。キナノキ属(アカネ科)の樹皮はキナ皮とよばれ、マラリアの薬として知られるキニーネの原料となる[48](上図9d)。

色素・タンニン

サクラやシャリンバイ(バラ科)、キハダ(ミカン科)、ヤマモモ(ヤマモモ科)などの樹皮は染物に使われることがある[49][50][51]。またブナ科植物などの樹皮にはタンニンが含まれ、皮革のなめしなどに用いられる[52]。

ギャラリー

脚注

注釈

出典

- ^ a b c d e f g h i 樹皮. コトバンクより2023年6月23日閲覧。

- ^ a b c d e f 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “樹皮”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 645. ISBN 978-4000803144

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 原襄 (1994). “コルク形成層と周皮”. 植物形態学. 朝倉書店. pp. 139–141. ISBN 978-4254170863

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o 清水建美 (2001). “樹皮”. 図説 植物用語事典. 八坂書房. pp. 190–193. ISBN 978-4896944792

- ^ a b 日本大百科全書(ニッポニカ). 靭皮. コトバンクより2023年4月18日閲覧。

- ^ a b c d e f g 原襄 (1972). “6.10 周皮”. 基礎生物学選書 3. 植物の形態. 裳華房. pp. 137–140. ISBN 978-4-7853-5103-8

- ^ a b 日本大百科全書(ニッポニカ). 周皮. コトバンクより2023年6月22日閲覧。

- ^ a b 池田書店編集部、高橋秀男 (2007). 葉っぱ・花・樹皮でわかる樹木図鑑. 池田書店. pp. 287. ISBN 978-4262136165

- ^ a b c d 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “皮目”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 1163. ISBN 978-4000803144

- ^ 皮目. コトバンクより2023年6月25日閲覧。

- ^ a b c d "コルク". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2023年6月23日閲覧。

- ^ コルクガシ. コトバンクより2023年6月23日閲覧。

- ^ 和田勝 (2004年). “第6章 すべての生物は細胞から”. 東京医科歯科大学. 2023年6月23日閲覧。

- ^ 井上友樹, 村上拓彦, 光田靖, 宮島淳二, 溝上展也, 吉田茂二郎「ニホンジカによる人工林剥皮害と下層植生との関連性」『日本森林学会誌』第89巻第3号、2007年、208-216頁、doi:10.4005/jjfs.89.208。

- ^ a b “野生鳥獣による森林被害”. 林野庁. 2023年6月23日閲覧。

- ^ エゾシカの樹皮食害林野庁北海道森林管理局(2017年12月21日閲覧)

- ^ “ちょっと昔のくらし探検 山で働く”. 熊本県総合博物館ネットワーク・ポータルサイト (2010年). 2022年6月23日閲覧。

- ^ “木材保存を観点とする間伐材の土木利用マニュアル”. 奈良県森林技術センター (2011年). 2023年6月23日閲覧。

- ^ “スギ葉枯らし乾燥”. 徳島県 (1992年). 2023年6月23日閲覧。

- ^ 浅野浩之, 金澤好一, 小野里光, 鶴渕恒雄, 綿貫邦男「ヒノキの巻き枯らし間伐実証試験」『群馬県林業試験場 研究報告』第14号、2009年、1-9頁、NAID 220000114953。

- ^ 崎尾均, 川西基博, 比嘉基紀, 崎尾萌「特集「外来種と植生管理」 巻き枯らしによるハリエンジュの管理」『日本緑化工学会誌』第40巻第3号、2015年、446-450頁、doi:10.7211/jjsrt.40.446。

- ^ 水田泰徳「環状はく皮処理が主幹形モモの生育と果実品質に及ぼす影響」『兵庫県立農林水産技術総合センター研究報告〔農業編〕』第55号、2007年、5-9頁、NAID 40015454908。

- ^ 森口一志「キウイフルーツの生育期の環状はく皮による果実肥大効果,果実品質及び樹体への影響」『愛媛県立果樹試験場研究報告』第15巻、2002年、55-65頁、NAID 220000084486。

- ^ 山根崇嘉, 加藤淳子, 柴山勝利「journal=園芸学研究 ブドウ‘安芸クイーン’の着色実態および 環状はく皮と着果量の軽減による着色改善」第6巻第3号、2007年、doi:10.2503/hrj.6.441。

- ^ 長谷川耕二郎「カキ‘西村早生’の雄花と雌花の着生に及ぼす側枝の環状はく皮ならびに結縛の影響」『高知大学学術研究報告』第44巻、1995年、11-18頁、NAID 120001107288。

- ^ 四方正義, 星野正生, 新城健, 古沢寿治, クスウィアーエンジャン「環状はく皮処理による亜熱帯系桑古条さし木の時期別露地実験」『日本蚕糸学雑誌』第55巻第2号、日本蚕糸学会、1986年、173-174頁。

- ^ 池田虎三「各都道府県の林業・林産業と遺伝育種の関わり(24)石川県」『森林遺伝育種』第8巻第1号、2019年、63-66頁、doi:10.32135/fgtb.8.1_63。

- ^ a b “バークチップ”. みんなの趣味の園芸. NHK出版. 2023年6月24日閲覧。

- ^ “バークチップとウッドチップの効果や違いは?使い方や値段は?”. GreenSnap. 2023年6月23日閲覧。

- ^ “たくさんの利点がある!ウッドチップ・バークチップをガーデニングに使おう。”. LOVEGREEN (2017年12月7日). 2023年6月24日閲覧。

- ^ 小林章 (2000). “日本の造園におけるエクステリアウッド利用の伝統と現在”. 木材保存 26 (4): 168-176. doi:10.5990/jwpa.26.168.

- ^ “バーク堆肥とは? 使い方や効果、デメリットなどを紹介します”. 株式会社カインズ (2022年7月5日). 2023年6月24日閲覧。

- ^ "檜皮葺き". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2023年6月23日閲覧。

- ^ 大脇潔 (2011). “<隠岐・山陰沿岸の民俗> 隠岐・出雲甍紀行--杉皮葺きと左桟瓦・石州瓦”. 民俗文化 23: 1-80.

- ^ “樺細工について”. 仙北市. 2023年6月24日閲覧。

- ^ "樺細工". 事典 日本の地域ブランド・名産品. コトバンクより2023年6月24日閲覧。

- ^ 森本正和「非木材繊維利用の現状と将来」『紙パ技協誌』第51巻、1997年、895-914頁、doi:10.2524/jtappij.51.895。

- ^ “和紙はどんな原料からつくられる?”. 全国手すき和紙連合会. 2023年6月24日閲覧。

- ^ アットゥシ. コトバンクより2023年6月24日閲覧。

- ^ 坂本勇 (2011). “新石器時代に世界へ伝播した樹皮布/樹皮紙”. 民族藝術 27: 190-197.

- ^ 稲葉政満 (2017). “和紙繊維の世界-太布, 紙布, 紙衣”. 繊維学会誌 73 (10): P-380. doi:10.2115/fiber.73.P-380.

- ^ 樹皮布. コトバンクより2023年6月24日閲覧。

- ^ 福本繁樹:樹皮布「タパ」誇り高く◇南太平洋の島々訪ね記録 氏族伝統の文様まとう◇『日本経済新聞』朝刊2017年12月19日(文化面)

- ^ Lappalainen, M. (2014). “Death and disease during the great Finnish famine 1695-1697”. Scandinavian Journal of History 39 (4): 425-447. doi:10.1080/03468755.2014.937740.

- ^ "シナモン". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2023年6月24日閲覧。

- ^ トーマス・ウィルソン (1997). “カネラ科”. 週刊朝日百科 植物の世界 9. p. 98. ISBN 9784023800106

- ^ “新常用和漢薬集”. 東京生薬協会. 2023年6月21日閲覧。

- ^ キナ. コトバンクより2023年6月25日閲覧。

- ^ 紙屋和宏, 宇水泰三郎, 島村雄三, 橋本茂「キハダ優良品種の増殖と徳島県下におけるキハダ造林に関する調査研究」『徳島県林業総合技術センター研究報告』第38巻、2001年、6-13頁。

- ^ “自然を染める”. 高崎市. 2023年6月24日閲覧。

- ^ "ヤマモモ". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2023年6月24日閲覧。

- ^ "タンニン". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2023年6月21日閲覧。