「青い蓮」の版間の差分

編集の要約なし |

→書評と分析: ノートでのアドバイスを踏まえた修正 |

||

| (2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Infobox graphic novel |

|||

{{出典の明記|date=2015年11月13日 (金) 01:11 (UTC)}} |

|||

|title = 青い蓮 |

|||

{{Graphicnovelbox| <!--Wikipedia:WikiProject Comics--> |

|||

|foreigntitle = {{lang|fr|Le Lotus bleu}} |

|||

englishtitle=青い蓮 |

|||

|image = |

|||

|foreigntitle=Le Lotus bleu |

|||

|alt = |

|||

|noimage=yes |

|||

|caption = |

|||

|publisher=[[カステルマン]] |

|||

|publisher = {{仮リンク|カステルマン|en|Casterman}} |

|||

|date=1934 |

|||

|date={{plainlist| |

|||

|series=''[[タンタンの冒険|タンタンの冒険 (Les aventures de Tintin)]]'' |

|||

* 1936年(モノクロ版) |

|||

|origlanguage=フランス語 |

|||

* 1946年(カラー版)}} |

|||

|origpublication=''[[20世紀子ども新聞]]'' |

|||

|series = [[タンタンの冒険|タンタンの冒険シリーズ]] |

|||

|origdate=1934年8月9日 – 1935年10月17日 |

|||

|creator = [[エルジェ]] |

|||

|origisbn= |

|||

|origlanguage = フランス語 |

|||

|transtitle=青い蓮 |

|||

|origpublication = {{仮リンク|20世紀子ども新聞|en|Le Petit Vingtième}} |

|||

|transpublisher=[[福音館書店]] |

|||

|origdate = 1934年8月9日 – 1935年10月17日 |

|||

|transdate=1993 |

|||

|origisbn = |

|||

|transseriestitle=''[[タンタンの冒険]]'' |

|||

|transpublisher = [[福音館書店]] |

|||

|transisbn= |

|||

|transdate = 1993年 |

|||

|translator=[[川口恵子 (翻訳家)|川口恵子]] |

|||

|transisbn = |

|||

|writers=[[エルジェ]] |

|||

|translator = [[川口恵子 (翻訳家)|川口恵子]] |

|||

|artists=[[エルジェ]] |

|||

|previous = [[ファラオの葉巻]] |

|||

|colorists= |

|||

|previous-date = 1934年 |

|||

|previssue=''[[ファラオの葉巻]]'' (1934年) |

|||

| |

|next = [[かけた耳]] |

||

|next-date = 1937年 |

|||

}} |

}} |

||

『'''青い蓮'''』(あおいはす、{{lang-fr|Le Lotus bleu}})は、[[ベルギー]]の漫画家[[エルジェ]]による[[漫画]]([[バンド・デシネ]])、[[タンタンの冒険|タンタンの冒険シリーズ]]の5作目である。ベルギーの保守紙『{{仮リンク|20世紀新聞|en|Le Vingtième Siècle}}』 (Le Vingtième Siècle)の子供向け付録誌『{{仮リンク|20世紀子ども新聞|en|Le Petit Vingtième}}』(Le Petit Vingtième)にて1934年8月から1935年10月まで毎週連載されていた。当初はモノクロであったが、1946年に著者本人によってカラー化された。ベルギー人の少年記者[[タンタン (キャラクター)|タンタン]]が愛犬[[スノーウィ]]と共に前作『[[ファラオの葉巻]]』の国際的麻薬密輸団の陰謀に関連する形で中国・[[上海]]に向かい、1931年の日本による陰謀事件を明らかにし、麻薬密輸団も壊滅させる。 |

|||

'''青い蓮'''(あおいはす[[フランス語]]:Le Lotus bleu )は、[[ベルギー]]の[[漫画家]]・[[エルジェ]]によって描かれたコミック、[[タンタンの冒険]]シリーズの第5番目の作品である。満州事変当時の上海が舞台であり、この作品で作者エルジェの中国人の友人をモデルとしたチャンがタンタンの友人として登場する。 |

|||

エルジェは前作『ファラオの葉巻』の構想にあたって、タンタンがエジプトからインドを経由して最終的に中国に向かう物語を考えていた。本作はこの構想の後半部分にあたり、インドで終わった前作直後から物語が始まる。しかし、今度の舞台となる中国についてエルジェは、当時の一般のヨーロッパ人と同じ程度の知識しかなく、また偏見を持っていた。これを知った[[ルーヴェン・カトリック大学]]より、エルジェは中国人学生を紹介され、特に、その中の一人チャン({{仮リンク|張充仁|en|Zhang Chongren}})は生涯の友となった。こうしてチャンの支援を受けながら、当時としてはかなり正確な中国描写となった。また、史実の[[柳条湖事件]]や、その後の[[国際連盟]]脱退を元に日本を敵役として描いたために日本の駐ベルギー外交官から抗議を受けるという事態も発生した。批評家からの評価は高く、シリーズの最高傑作と評されることもある。 |

|||

==概要== |

|||

前作『[[ファラオの葉巻]]』から引き続きシリーズ初の前後編の後編。このため冒頭で前作のあらすじをのせ、本編開始も前作最後のインドからである。 |

|||

完結後にすぐに{{仮リンク|カステルマン|en|Casterman}}社から書籍として出版され、前作と同じく商業的な成功を収めた。1946年には[[リーニュクレール]]の技法を用いたカラー版が出版された。1991年にはカナダのアニメーション製作会社の[[ネルバナ]]とフランスのEllipseによるテレビアニメシリーズの中で、本作が映像化されている。 |

|||

ただし、日本語訳では『ファラオの葉巻』が第8巻でこちらが第14巻と大きく巻数が開いているため、他の前後編(日本語訳でも連番で訳されている)と違ってつながりが分かりにくいためか、本編中に「『ファラオの葉巻』参照」という注訳が数か所ある。 |

|||

<!--「前作との二部作の後半のような扱いになっている」というより普通に前後編かと--> |

|||

日本語版は、1993年にカラー版を底本にして[[福音館書店]]より出版された([[川口恵子 (翻訳家)|川口恵子]]訳)。 |

|||

== あらすじ == |

|||

{{seealso|ファラオの葉巻}} |

|||

[[インド]]のガイパジャマの宮殿に滞在していたタンタンの元に中国・[[上海]]からの訪問者がやってくる。日本人実業家ミツヒラトの名を口にするが、要件を伝えきる前にラジャイジャの毒で正気を失ってしまう。再び麻薬密輸団が関わっていると判断したタンタンは上海へと向かう。現地でミツヒラトと会うが、彼はマハラジャに危険が迫っていると警告し、インドに戻るように促す。何者かに命を狙われながらもインド行きの船に乗り込むタンタンであったが、船中で何者かに誘拐され、上海に引き戻されてしまう。タンタンを誘拐したのは、対アヘンのために暗闘する現地人の秘密結社「小龍会(シャオロンホイ)」であった。リーダーのワン・チェンイーは、そもそもインドに使者を送ったのは自分たちであり、ミツヒラトの正体は上海の暗黒街の顔役かつ日本軍のスパイであり、またインドと同じ国際的な麻薬密輸団が関わっていると話し、タンタンに協力を求める。要請を引き受けたタンタンは、[[アヘン窟]]「青い蓮」にいるミツヒラトを張り込み調査する。 |

|||

出掛けたミツヒラトを尾行するタンタンは、彼が鉄道を爆破工作する場面を目撃する。日本軍は、事件を中国のゲリラによるものとし、そのまま上海を支配下に置く。タンタンが自分を探っていることに気がついたミツヒラトは、彼を捕まえ、ラジャイジャの毒で正気を失わせようとする。前もって潜入していたワンの手下が、毒をただの色水にすり替えていたため、タンタンは正気を失ったフリをして窮地を脱する。タンタンが解放された後、偶然から演技だったと気づいたミツヒラトは、日本軍にタンタンの逮捕状を発行するよう要請する。 |

|||

タンタンは、ラジャイジャの毒を治療できるかもしれないファン教授のことを知り、彼が住んでいる[[上海租界]]に会いに行く。ところが一足遅く、彼は何者かに誘拐されていた。一方、租界地のドーソン警察長官は、汚職に塗れて日本軍と結託しており、タンタンを逮捕すると彼らに引き渡す。タンタンは死刑を宣告されるが、再びワンに助け出される。タンタンはファン教授を助け出すため、彼の身代金を持って指定された[[湖口県|湖口]]へと向かう。途中、洪水で破壊された村に遭遇し、孤児のチャンを助ける。タンタンはチャンを連れて湖口に着くが、そこでミツヒラトの部下に襲われたことで、誘拐犯の正体がミツヒラトで、これが自分をおびき出すための罠であったことに気づく。 |

|||

上海に戻ったタンタンは、ミツヒラトと決着をつけるため、あえて彼らに捕まり、「青い蓮」へと連れて行かれる。そこでミツヒラトと握手を交わすラスタポプロスを目撃し、彼が麻薬密輸団のボスであったことが判明する。そのまま2人はタンタンの殺害を部下に命じるが、実は「青い蓮」は「小龍会」のメンバーで密かに制圧されており、タンタンの狙い通り、逆に2人が捕まり、ファン教授も救出される。 |

|||

タンタンがミツヒラトの悪事を報道したことで日本は国際社会から批難され、日本はこれに抗議して[[国際連盟]]から脱退する。また、ミツヒラトは切腹し、自害したことが報じられる。期待通り、ファン教授は解毒剤の開発に成功し、チャンはワンの養子となることが決まる。大団円を迎えたタンタンはヨーロッパへと帰る。 |

|||

== 歴史 == |

|||

=== 執筆背景 === |

|||

{{seealso|ファラオの葉巻}} |

|||

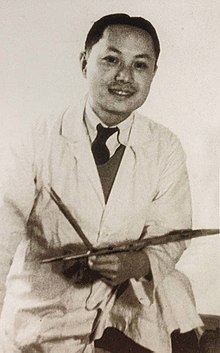

[[file:Zhang Chongren.jpg|thumb|本作に貢献し、タンタンの友人チャンのモデルにもなった{{仮リンク|張充仁|en|Zhang Chongren}}(1935年)]] |

|||

作者の[[エルジェ]](本名:ジョルジュ・レミ)は、故郷ブリュッセルにあったローマ・カトリック系の保守紙『{{仮リンク|20世紀新聞|en|Le Vingtième Siècle}}』(Le Vingtième Siècle)で働いており、同紙の子供向け付録誌『{{仮リンク|20世紀子ども新聞|en|Le Petit Vingtième}}』(Le Petit Vingtième)の編集とイラストレーターを兼ねていた{{sfnm|1a1=Peeters|1y=1989|1pp=31–32|2a1=Thompson|2y=1991|2pp=24–25}}。1929年、エルジェの代表作となる、架空のベルギー人の少年記者・[[タンタン (キャラクター)|タンタン]]の活躍を描く『[[タンタンの冒険]]』の連載が始まった。初期の3作は社長で教会の[[アベ (カトリック教会の聖職)|アベ]]であった{{仮リンク|ノルベール・ヴァレーズ|en|Norbert Wallez}}によってテーマと舞台が決められていた。 |

|||

第4作目となる『[[ファラオの葉巻]]』の連載開始の直前となる1932年11月24日に、エルジェは架空のインタビュー劇という形で、タンタンの次の冒険が[[エジプト]]から始まり、[[インド]]、[[スリランカ]]、[[インドシナ半島|インドシナ]]を経由して[[中国]]に向かうと発表した{{sfnm|1a1=Goddin|1y=2008|1p=112|2a1=Peeters|2y=2012|2p=62}}。 |

|||

こうして同年12月8日に連載が開始されたが、当初のタイトルは『記者タンタンの冒険、東洋へ』であり、後に『ファラオの葉巻』に改題された。『ファラオの葉巻』は1934年2月に最終回を迎えたが、物語の終わりはインドであった{{sfn|Peeters|2012|p=73}}。 |

|||

第5作目となった本作『青い蓮』は、前作の直後から話が続き、当初の構想であった『記者タンタンの冒険、東洋へ』の後半部分にあたる物語であった{{sfnm|1a1=Farr|1y=2001|1p=51|2a1=Lofficier|2a2=Lofficier|2y=2002|2p=35}}。 |

|||

エルジェは中国を舞台にするにあたって、同地のことを過去作の舞台である[[ソビエト連邦]]や[[ベルギー領コンゴ]]と同様によく知らなかった{{sfn|Thompson|1991|p=60}}。 |

|||

当時の一般的なベルギー人の認識では、中国は「遠くにある大陸国家で、野蛮かつ人口過多、理解不可能」というネガティブなステレオタイプで捉えられており、エルジェも長らく同じ考えを持っていた{{sfn|Assouline|2009|p=48}}。 |

|||

実際、過去作にも2度中国人キャラクターが登場しており、いずれもヨーロッパのステレオタイプな中国人像であった。『[[タンタン ソビエトへ]]』に登場した中国人は[[弁髪]]姿で、[[ボリシェヴィキ]]に雇われてタンタンを拷問しようとし、『[[タンタン アメリカへ]]』に登場した中国人はチンピラでスノーウィを食べようとする{{sfnm|1a1=Thompson|1y=1991|1p=60|2a1=Farr|2y=2001|2p=51}}。 |

|||

こうした描写は、ジャーナリストの{{仮リンク|アルベール・ロンドル|en|Albert Londres}}の中国での体験記{{sfn|Assouline|2009|p=48}}や1933年のドイツ映画『Flüchtlinge』における中国の描写などから影響を受けていた{{sfn|Peeters|2012|p=76}}。 |

|||

{{Quote box|width=246px|bgcolor=#c6dbf7|align=right|quote=私が新境地を開いたのは『青い蓮』の時でした。それまで、私にとって中国と言えば、ただ漠然と、ツバメの巣を食べたり、おさげ髪([[辮髪]])をし、あるいは川に子供を投げ込むような、非常に残酷な切れ長の目の人々が住む場所というものでした。私は[[義和団]]の写真や物語に影響を受けましたが、そこでは常に黄色人種の野蛮さが強調されており、強い衝撃を受けたものです。|source=[[:en:Numa Sadoul|Numa Sadoul]]のインタビューに対するエルジェのコメント{{sfn|Peeters|1989|p=47}}。}} |

|||

エルジェが次の舞台を中国にしようとしていると知った[[ルーヴェン・カトリック大学]]のレオン・ゴッセ大修道院長は、彼に連絡を取り、中国描写に慎重になるよう求めた。彼は学内で中国人学生を相手に受け持っていたカトリック司祭であった。その学生たちは『20世紀子ども新聞』を読んでおり、エルジェにネガティブなステレオタイプの中国人を描かれることを懸念していた。このゴッセの頼みをエルジェが聞き入れると、ゴッセは彼に自身の生徒であるアーノルド・チャオ・チェン(Arnold Chiao Ch'eng-Chih)とその妻スーザン・リンを紹介した。またさらに、エルジェより1歳年下の中国人学生、{{仮リンク|張充仁|en|Zhang Chongren}}(チャン・チョンレン、Zhang Chongren)の住所も伝えた{{sfnm|1a1=Goddin|1y=2008|1p=144|2a1=Assouline|2y=2009|2p=50|3a1=Peeters|3y=2012|3p=74}}。 |

|||

2人は1934年5月1日の初めての出会い以降、すぐに親しい友人となり、1年以上にわたって毎週日曜日の午後を一緒に過ごした{{sfnm|1a1=Goddin|1y=2008|1p=146|2a1=Assouline|2y=2009|2p=50|3a1=Peeters|3y=2012|3p=75}}。 |

|||

後にチャンはエルジェとは兄弟のような関係になったとコメントしている{{sfn|Thompson|1991|p=61}}。 |

|||

[[ベルギー王立美術館]]で絵画と彫刻を学んでいたチャンは、中国の伝統的な筆を渡して、木の描き方や[[書道|書]]を講義するなど、エルジェに[[道 (哲学)|道教哲学]]の教義と共に中国の美術様式を教えた。こうした芸術や哲学の教授は、その後のエルジェに大きな影響を与えた{{sfnm|1a1=Thompson|1y=1991|1p=60|2a1=Assouline|2y=2009|2pp=50–51|3a1=Peeters|3y=2012|3p=76}}。 |

|||

また、エルジェは[[ブルッヘ]]近郊の{{仮リンク|聖アンドレ修道院 (ブルッヘ)|label=聖アンドレ修道院|en|St. Andrew's Abbey (Bruges)}}に滞在していたエドゥアール・ヌート神父とも連絡を取り合っていた。中国に特別な関心を抱いていたヌートは、エルジェの次作のことを知ると興奮し、「東洋人と白人という人種間の理解と真の友情の作品」に貢献できるとコメントした{{sfnm|1a1=Goddin|1y=2008|1p=146|2a1=Assouline|2y=2009|2p=49|3a1=Peeters|3y=2012|3p=75}}。 |

|||

実はヌートは、かつて[[中華民国]]の[[中華民国の首相|国務総理]]を務め、現在は聖アンドレ修道院の修道士となっていた[[陸徴祥]]の助手であった{{sfn|Goddin|2008|p=146}}。 |

|||

彼は、作品の参考にと、タデー神父の『Aux origines du conflict mandchou(満州を巡る争いの原因について)』とZheng Zhengによる家庭生活の記録である『Ma Mère(私の母)』の2冊を贈った{{sfnm|1a1=Goddin|1y=2008|1p=146|2a1=Assouline|2y=2009|2p=49|3a1=Peeters|3y=2012|3p=75}}。 |

|||

さらに彼は中国と日本の文化の違いについて論じた1932年の論文も紹介した{{sfnm|1a1=Goddin|1y=2008|1p=146|2a1=Assouline|2y=2009|2p=49|3a1=Peeters|3y=2012|3p=75}}。 |

|||

当時の主要な欧米メディアは、ソ連に対する防波堤になるとみなして日本に広く同情的であったが、結果としてエルジェはこの見解を否定することになった{{sfn|Farr|2001|p=52}}。 |

|||

=== オリジナル版(1934年-1935年) === |

|||

[[File:Mukden 1931 japan shenyang.jpg|thumb|『青い蓮』で描かれた出来事の、実際の元になった1931年の[[柳条湖事件]]を口実に奉天([[瀋陽市]])に入る日本軍の写真([[満州事変]])。]] |

|||

1934年8月9日、『Les Aventures De Tintin Reporter En Extrême-Orient(記者タンタンの冒険、極東へ)』というタイトルで『20世紀子ども新聞』誌にて連載が始まった{{sfnm|1a1=Lofficier|1a2=Lofficier|1y=2002|1p=33|2a1=Assouline|2y=2009|2p=51}}。 |

|||

本作はさらに1935年12月29日から『Cœurs Vaillants』にも連載され{{sfn|Lofficier|Lofficier|2002|p=33}}、他にもスイスの雑誌『L'Écho Illustré』にも連載された{{sfn|Goddin|2008|p=194}}。 |

|||

主人公のタンタンとスノーウィ以外にも前作から引き続いて、まぬけな刑事コンビ、{{仮リンク|デュポンとデュボン|en|Thomson and Thompson}}も登場した{{sfn|Lofficier|Lofficier|2002|p=35}}。 |

|||

また、前作で{{仮リンク|ラスタポプロス|en|Rastapopoulos}}が撮影していた映画が、本作で上映されるというシーンもあった{{sfn|Farr|2001|p=57}}。 |

|||

[[File:Qing_Dynasty_Mandarin.jpg|thumb|伝統的な格好をした清朝の官僚([[マンダリン (官僚)|マンダリン]])。その補服や帽子は、1930年代に至っても西洋では中国人の一般的な服装だと誤解されており、エルジェは、あえて、まぬけな刑事コンビである{{仮リンク|デュポンとデュボン|en|Thomson and Thompson}}にこの格好をさせることで、このような西洋の認識を風刺した。]] |

|||

本作においてエルジェは中国に対する典型的なヨーロッパ人の視点を積極的に風刺した。 |

|||

目立たぬように中国人の格好をして現地に馴染もうとしたデュポンとデュボンに、当時としては既に中国では着られていなかった補服([[マンダリン (官僚)|清朝の官僚]]服、右写真参照)を着せて、周囲から浮き立たせた。他にも、中国人に対する人種差別的な態度を取る人物として、物語の敵役の一人であるギボンズを登場させると共に、それに対してチャンが西洋人の中国人に対する誤解をタンタンに説明するというシーンを設けた{{sfnm|1a1=Thompson|1y=1991|1p=62|2a1=Lofficier|2a2=Lofficier|2y=2002|2p=35|3a1=Peeters|3y=2012|3p=77}}。 |

|||

また、中国租界地における西洋人らの活動内容について、極度に腐敗し、自国の商業的利益にしか興味がないように描くことで、ラディカルな視点で批判した{{sfn|Farr|2001|p=57}}。 |

|||

このような問題についての情報の多くはチャンから聞いたものであり、彼は中国人の視点で中国の政治問題を語った{{sfn|Thompson|1991|p=61}}。 |

|||

こうした情報をもとに描かれた日本の侵略は、ほぼ正確なものであり{{sfn|Peeters|2012|p=78}}、その日本の帝国主義を徹底的に攻撃するものであった{{sfn|Farr|2001|p=54}}。本作に登場する出来事はあくまで架空のものであったが{{efn|元になった[[柳条湖事件]]及び日本軍進駐は、中国北部の奉天([[瀋陽市]])の出来事であったが、本作では上海での出来事に置き換えられている。}}、史実の[[柳条湖事件]]を元にしていたり、それに伴う日本の[[国際連盟]]脱退を扱った{{sfnm|1a1=Farr|1y=2001|1p=52|2a1=Lofficier|2a2=Lofficier|2y=2002|2p=35}}。 |

|||

ただ、本作ではこの時代の重要な歴史的出来事の1つであった、共産主義者の[[毛沢東]]による[[長征]]について言及されなかった{{sfn|Peeters|2012|p=78}}。 |

|||

さらに正確な描写を追求したエルジェは、中国人の服装や街並み、風景などを写真に基づいて描くことが多くなった{{sfnm|1a1=Thompson|1y=1991|1p=61|2a1=Farr|2y=2001|2pp=51–52}}。 |

|||

こうした姿勢は後のシリーズ作品にも踏襲されていった{{sfnm|1a1=Peeters|1y=1989|1p=48|2a1=Peeters|2y=2012|2p=74}}。 |

|||

例えば『ファラオの葉巻』の背景に登場したアラビア語は出鱈目なものであったが、『青い蓮』における街路標識や街頭広告に見られる漢字語は、チャン本人が書いた正確なものであった{{sfnm|1a1=Farr|1y=2001|1p=52|2a1=Lofficier|2a2=Lofficier|2y=2002|2p=33|3a1=Peeters|3y=2012|3p=75}}。 |

|||

(正確性には幅があったが)この中には「帝国主義打倒」「不平等条約廃止」「日本商品不買」などの政治スローガンも含まれていた{{sfnm|1a1=Thompson|1y=1991|1p=62|2a1=Peeters|2y=2012|2p=78}}。 |

|||

これら以外にもワン家の線画など、エルジェのために多くのイメージをスケッチしている{{sfn|Goddin|2008|p=154}}。 |

|||

また、作中にはチャンのサインが2度入っており、本作に対する彼の貢献を示している{{sfn|Thompson|1991|p=62}}。本来、エルジェは共著者としてチャンの名前を載せる意向であったが、彼は辞退した{{sfn|Assouline|2009|p=52}}。 |

|||

エルジェは感謝の気持ちも込めて、友人チャンをモデルにしたチャンというキャラクターを創作した{{sfnm|1a1=Thompson|1y=1991|1p=62|2a1=Farr|2y=2001|2p=51|3a1=Lofficier|3a2=Lofficier|3y=2002|3p=34}}。 |

|||

作品が日本を非難するものだと知ったベルギーに駐在する日本の外交官は、中ベルギー友好協会会長のRaoul Pontus中将を通して、エルジェに公式の抗議を行った{{sfnm|1a1=Thompson|1y=1991|1p=63|2a1=Farr|2y=2001|2p=55|3a1=Assouline|3y=2009|3p=52|4a1=Peeters|4y=2012|4p=79}}。 |

|||

彼らは「[[ハーグ]]の[[常設国際司法裁判所]]に提訴する」とも脅した{{sfn|Thompson|1991|p=63}}。 |

|||

これを知ったチャンは、「中国における日本の行動が国際的な注目を浴びるだけで、エルジェは世界的な有名人になるだろう」と祝辞を述べた{{sfn|Peeters|2012|p=79}}。 |

|||

本作に対する批判はベルギーの将校からもなされた。彼は「これは子供向けの話ではない アジア問題だ!」と批判している{{sfn|Farr|2001|p=55}}。 |

|||

しかし、本作は商業的な成功を収め、『20世紀子ども新聞』は、L'Innovation と Bon Marché の後援も受けて、極東からのタンタンの帰還を記念した祝賀会イベントを開いた。{{仮リンク|シルク・ロワイヤル|en|Cirque Royal}}で行われたイベントには、シリーズのファン3000人が集まり、タンタンに扮した俳優やエルジェ、新聞社のスタッフ、曲芸師や道化師などが登場した{{sfn|Assouline|2009|p=54}}。 |

|||

1935年9月、チャンは家族の要請で中国に帰国した{{sfnm|1a1=Goddin|1y=2008|1p=169|2a1=Peeters|2y=2012|2p=79}}。 |

|||

一方、エルジェは本作を{{仮リンク|カステルマン|en|Casterman}}社から出版するための準備に入った{{sfn|Peeters|2012|p=79}}。 |

|||

本作を特に誇りに思ったエルジェは、マーケティングと広告のレベルを上げるよう要望した{{sfn|Peeters|2012|p=79}}。 |

|||

こうして出版社側のアドバイスで、タイトルは『タンタンの冒険 極東へ』から『青い蓮』に改められ、エルジェは新しいタイトルについて「短く、中国さがあり、ミステリアスだ」と語っている{{sfnm|1a1=Goddin|1y=2008|1p=182|2a1=Assouline|2y=2009|2p=53|3a1=Peeters|3y=2012|3pp=79–80}}。 |

|||

カステルマンの勧めでカラーページも多数設けられ、表紙デザインも新たに描かれた{{sfnm|1a1=Goddin|1y=2008|1p=182|2a1=Assouline|2y=2009|2p=53|3a1=Peeters|3y=2012|3pp=79–80}}。 |

|||

最終的に本作の書籍版は1936年10月に出版された{{sfnm|1a1=Lofficier|1a2=Lofficier|1y=2002|1p=33|2a1=Peeters|2y=2012|2p=81}}。 |

|||

この出来栄えについてエルジェは「ただただ圧倒されました。贅沢すぎて、子どもにはもったいないというのが最初に思ったことです。これほどとは予想だにしませんでした」と述べている{{sfn|Goddin|2008|p=194}}。 |

|||

またエルジェはコピーをチャンに送り、彼からお礼の返事を受け取った{{sfn|Assouline|2009|p=54}}。 |

|||

本作を好んだ[[蒋介石]]は、1939年に妻の[[宋美齢]]を通してエルジェを中国に招待したが、[[第二次世界大戦]]が迫る状況下で、これは叶わなかった。この招待は後の1973年に再度彼女に招かれたエルジェが[[台湾]]を訪問する形で実現した{{sfnm|1a1=Thompson|1y=1991|1p=63|2a1=Assouline|2y=2009|2p=63–64|3a1=Peeters|3y=2012|3pp=105–106}}。 |

|||

本作で敵役として登場したラスタポプロスとドーソンは、20年後に出版された『[[紅海のサメ]]』にて同じく敵役として再登場している{{sfnm|1a1=Farr|1y=2001|1p=58|2a1=Lofficier|2a2=Lofficier|2y=2002|2p=35}}。 |

|||

=== カラー化(1946年) === |

|||

1940年代から1950年代にかけてエルジェの人気が高まると、エルジェはスタジオのチームと共に、今までのモノクロ版をカラーにリニューアルする作業に着手した。この作業ではエルジェが開発した[[リーニュクレール]]{{efn|[[リーニュクレール]](ligne claire)という名前は、エルジェ自身の命名ではなく、1977年に漫画家の[[:en:Joost Swarte|Joost Swarte]]によって名付けられた{{sfn|Pleban|2006}}。}}の技法が用いられた。本作は1946年にカラー化がなされた{{sfn|Lofficier|Lofficier|2002|p=34}}。 |

|||

このバージョンでは、多くの背景が描き加えられたことを除けば、作品の主だった部分の変更はほぼなかった{{sfn|Thompson|1991|p=60}}。 |

|||

些細な変更点としては、物語にわずかに登場した3人のスコットランド高地出身者が、3人のシーク教徒に置き換えられた{{sfn|Farr|2001|p=57}}。 |

|||

また、冒頭に登場した地図が縮小され、[[マルコム・キャンベル]]への言及が削除された{{sfn|Farr|2001|p=57}}。 |

|||

その他にギボンズの社名が変更されたり、麻薬密輸船の船名が洋風のものから「ハリカ丸」と日本風のものに変更されたなどがあった{{sfn|Farr|2001|p=58}}。 |

|||

=== その後の出版歴 === |

|||

カステルマン社は、1979年に、エルジェ全集の第2部として『ファラオの葉巻』や『壊れた耳』とともに、オリジナルのモノクロ版を出版した{{sfn|Lofficier|Lofficier|2002|p=33}}。その後、さらに1985年にオリジナル版の複製版を出版している{{sfn|Lofficier|Lofficier|2002|p=33}}。 |

|||

日本語版は、カラー版を底本に、1993年に[[川口恵子 (翻訳家)|川口恵子]]訳として[[福音館書店]]から出版された。福音館版は順番が原作と異なっており、本作はシリーズ14作目という扱いであった。『ファラオの葉巻』との前後編という関係がわかりづらくなっており、本編中に「『ファラオの葉巻』参照」という注訳が数か所ある。 |

|||

『タンタンの冒険』は日本でも人気を博したが、これについて{{仮リンク|マイケル・ファー|en|Michael Farr}}は、日本人は『青い蓮』で描かれた日本人に不快感を抱いていないことを示していると指摘している{{sfn|Farr|2001|p=55}}。 |

|||

イギリスでタンタンの冒険シリーズを出版した{{仮リンク|メシュエン|en|Methuen Publishing}}社は、物語の時代背景が古すぎるとして本作をエルジェの死の同年である1983年に出版した{{sfnm|1a1=Thompson|1y=1991|1p=64|2a1=Farr|2y=2001|2p=59}}。 |

|||

=== 原稿の発見 === |

|||

エルジェの死後、本作の挿絵入り原稿がスタジオ・エルジェから発見された。これは後に、シリーズ60周年記念展の目玉展示として一般公開された{{sfnm|1a1=Thompson|1y=1991|1p=64|2a1=Farr|2y=2001|2p=59}}。 |

|||

=== 表紙初稿の競売 === |

|||

『青い蓮』の表紙の初稿は、1936年にエルジェの編集者ルイ・カステルマンの息子ジャン=ポール・カステルマンに、エルジェ本人より贈られていた。これは1981年にエルジェからサインを入れてもらうために取り出されるまで、折りたたんで引き出しに仕舞われたままになっていた<ref>{{Cite web|last=Stewart|first=D.G.|date=October 15, 2020|title=Original draft cover for Tintin: The Blue Lotus to be auctioned|url=https://www.worldcomicbookreview.com/2020/10/15/original-draft-of-tintin-the-blue-lotus-cover-to-be-auctioned/|access-date=January 14, 2021|website=World Comic Book Review}}</ref>。これは2021年1月14日に競売にかけられ、3,175,400ユーロの値がついた<ref>{{cite web|title=Sale n°4085; lot n°18: Les Aventures de Tintin reporter en Extrême-Orient - Le Lotus Bleu|language=fr|last=Oliveux|first=Arnaud|date=2021-01-14|location=[[Paris]]|publisher=[[Artcurial]]|url=https://www.artcurial.com/en/lot-herge-georges-remi-dit-1907-1983-les-aventures-de-tintin-reporter-en-extreme-orient-le-lotus|accessdate=2023/4/9}}</ref>。 |

|||

== 書評と分析 == |

|||

本作はタンタンの冒険シリーズの中でも最高傑作の1つであると広く評価されている。 |

|||

Jean-Marc LofficierとRandy Lofficierは、5つ星中4つ星を与え{{sfn|Lofficier|Lofficier|2002|p=36}}、「間違いなく、エルジェの最初の傑作である」と評している{{sfn|Lofficier|Lofficier|2002|p=35}}。 |

|||

本作において初めてタンタンは「目的と使命」を持って冒険に臨むことになり、シリーズで初めて「物語が重要な要素になったことを実感した」という{{sfn|Lofficier|Lofficier|2002|p=36}}。 |

|||

また、チャンというキャラクターはプロットとはあまり関係がないにもかかわらず「愛すべきキャラクター」であり、一方でドーソンとギボンズはシリーズでも屈指の憎たらしいキャラクターであると評している{{sfn|Lofficier|Lofficier|2002|p=34}}。 |

|||

また、日本軍が中国を侵略するシーンと『[[タンタン アメリカへ]]』でのアメリカ軍がインディアンを強制的に居住地から追い出すシーンを比較すると共に、その物語における線画を称賛した。ただ、カラー版よりも、モノクロ版の方が優れていたとも述べている{{sfn|Lofficier|Lofficier|2002|p=36}}。 |

|||

{{仮リンク|ハリー・トンプソン|en|Harry Thompson}}は、本作における日本人描写が出っ歯で、本質的に暴力的なものだったことに、これを人種差別とする意見があったことに言及し、こうした見方を「馬鹿馬鹿しい」と論じている。こうした見方は、本作の物語の要点が、ベルギー人の間にあった東アジア人に対する人種差別に対抗するためのものだったことを忘れていると指摘している{{sfn|Thompson|1991|pp=62–63}}。 |

|||

実際の歴史上の出来事が含まれているために、本作はシリーズの他の作品に見られるような時代性の超越はなかったが、それでも1934年当時の作品として「漫画芸術における傑作である」と評している{{sfn|Thompson|1991|p=64}}。 |

|||

エルジェの伝記を書いた作家ピエール・アスーラインは、本作は、「社会的リアリズム」と、[[チャールズ・ディケンズ]]や[[アレクサンドル・デュマ]]の作品に見られるような精神性が融合していると評している{{sfn|Assouline|2009|p=49}}。 |

|||

エルジェの伝記を書いた[[ブノワ・ペータース]]は、『青い蓮』の前後で、シリーズに明らかに違いがあり、エルジェがこれ以前の「古典的な右翼思想」の作品から転向したものであり、「絵的にも思想的にも重要な転換点」であると考察した{{sfn|Peeters|2012|pp=76–77, 82}}。 |

|||

また、本作から「格別に感動」を得たと同時に{{sfn|Peeters|2012|p=76}}、他のベルギー漫画が東アジア人のネガティブなステレオタイプを何十年にもわたって続けたのとは対照的に、エルジェは『タンタンのコンゴ探険』時代のものから脱却したことを挙げている{{sfn|Peeters|2012|p=77}}。 |

|||

また、エルジェがストーリーを「本当に支配した」最初のシリーズ作品であると指摘し、「最も政治的な」作品であったと評している{{sfn|Peeters|1989|pp=46, 48}}。 |

|||

{{仮リンク|マイケル・ファー|en|Michael Farr}}は本作がエルジェの最初の傑作であり、前作よりも「よりよく計画され」、初めて「慎重に考え抜かれた構造」を持っているという「共通認識」があったと述べている。同時に、初期作品の良かった部分も引き継がれていると評している{{sfn|Farr|2001|p=51}}。 |

|||

以前の作品よりも「ずっとシリアス」でありながら「同様に面白く」、シリーズで初めて「感情と悲劇」をもたらした作品だという{{sfn|Farr|2001|pp=55–56}}。彼はエルジェが自分のテーマに「完全に没頭した」結果、このテーマに対する「並外れた感覚」を獲得し、まるで「精緻な」政治評論家のように中国の将来的な政治的出来事を予見できていたと述べている{{sfn|Farr|2001|p=54}}。 |

|||

特に[[柳条湖事件]]の描写は「政治風刺の素晴らしい実例」と称賛している{{sfn|Farr|2001|p=52}}。 |

|||

Philippe Goddinは、侵略が発展していくことを描いたことを「見事」と評し、『[[タンタン アメリカへ]]』における民族浄化場面と比較した{{sfn|Goddin|2008|pp=157, 159}}。 |

|||

文芸評論家の{{仮リンク|トム・マッカーシー (小説家)|label=トム・マッカーシー|en|Tom McCarthy (novelist)}}は、本作を、エルジェのそれまでの右翼的な世界観が否定され、「左翼的な反体制的傾向」を示した証拠だと論じた{{sfn|McCarthy|2006|p=38}}。 |

|||

これはエルジェが持っていた「ヨーロッパ絶対主義」を破壊したチャンの影響もあると考察し、全体として「タンタンの中で、最も視覚的に豊かな作品である」と評価している{{sfn|McCarthy|2006|p=48}}。 |

|||

== 翻案 == |

|||

1991年から1992年に掛けて放映されたカナダのアニメーション製作会社のネルバナとフランスのEllipseによる『{{仮リンク|タンタンの冒険 (テレビアニメ)|label=タンタンの冒険|en|The Adventures of Tintin (TV series)}}』(Les Aventures de Tintin)において映像化された{{sfn|Lofficier|Lofficier|2002|p=90}}。 |

|||

2011年に『[[タンタンの冒険/ユニコーン号の秘密]]』を制作した[[スティーヴン・スピルバーグ]]は、映画がシリーズ化された場合、3作目は『青い蓮』を基にした作品になるかもしれないとコメントしていた{{sfn|Singh|Das|2013}}。 |

|||

== 脚注 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{Reflist|group="注釈"}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist|30em}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

{{refbegin|30em}} |

|||

* {{cite book |title=The Metamorphoses of Tintin, or Tintin for Adults |last=Apostolidès |first=Jean-Marie |others=Jocelyn Hoy (translator) |year=2010 |orig-year=2006 |publisher=Stanford University Press |location=Stanford |isbn=978-0-8047-6031-7 }} |

|||

* {{cite book |title=Hergé, the Man Who Created Tintin |last=Assouline |first=Pierre |others=Charles Ruas (translator) |year=2009 |orig-year=1996 |publisher=Oxford University Press |location=Oxford and New York |isbn=978-0-19-539759-8 }} |

|||

* {{cite book |title=Tintin: The Complete Companion |last=Farr |first=Michael |author-link=Michael Farr |year=2001 |publisher=John Murray |location=London |isbn=978-0-7195-5522-0 }} |

|||

* {{cite book |title=The Art of Hergé, Inventor of Tintin: Volume I, 1907–1937 |last=Goddin |first=Philippe |author-link=Philippe Goddin |others=Michael Farr (translator) |year=2008 |publisher=Last Gasp |location=San Francisco |isbn=978-0-86719-706-8 }} |

|||

* {{cite book |title=The Blue Lotus |last=Hergé |author-link=Hergé |year=1983 |orig-year=1946 |others=Leslie Lonsdale-Cooper and Michael Turner (translators) |publisher=Egmont |location=London |isbn=978-1-4052-0616-7 |url=https://books.google.com/books?id=r_cwSgAACAAJ }} |

|||

* {{cite book |title=The Pocket Essential Tintin |last1=Lofficier |first1=Jean-Marc |last2=Lofficier |first2=Randy |year=2002 |publisher=Pocket Essentials |location=Harpenden, Hertfordshire |isbn=978-1-904048-17-6 }} |

|||

* {{cite book |title=Tintin and the Secret of Literature |last=McCarthy |first=Tom |author-link=Tom McCarthy (novelist) |year=2006 |publisher=Granta |location=London |isbn=978-1-86207-831-4 }} |

|||

* {{cite book |title=Tintin and the World of Hergé |last=Peeters |first=Benoît |author-link=Benoît Peeters |year=1989 |publisher=Methuen Children's Books |location=London |isbn=978-0-416-14882-4 }} |

|||

* {{cite book |title=Hergé: Son of Tintin |last=Peeters |first=Benoît |author-link=Benoît Peeters |others=Tina A. Kover (translator) |year=2012 |orig-year=2002 |publisher=Johns Hopkins University Press |location=Baltimore, Maryland |isbn=978-1-4214-0454-7 }} |

|||

*{{cite journal |url=http://comicfoundry.com/?p=1526 |title=Investigating the Clear Line Style |first=Dafna |last=Pleban |journal=Comicfoundry |date=7 November 2006 |access-date=4 August 2013 |archive-date=27 February 2009 |archive-url=https://web.archive.org/web/20090227003559/http://comicfoundry.com/?p=1526 |url-status=dead }} |

|||

* {{cite book |title=Tintin: Hergé and his Creation |last=Thompson |first=Harry |author-link=Harry Thompson |year=1991 |publisher=Hodder and Stoughton |location=London |isbn=978-0-340-52393-3 }} |

|||

* {{cite news | url=http://timesofindia.indiatimes.com/india/Steven-Spielberg-plans-film-based-on-Indo-Pak-border/articleshow/18916601.cms | title=Steven Spielberg plans film based on Indo-Pak border | work=[[The Times of India]] | date=12 March 2013 | access-date=12 March 2013 | last1=Singh | first1=Vikas | last2=Das | first2=Srijana Mitra | archive-url=https://web.archive.org/web/20151219140926/http://timesofindia.indiatimes.com/india/Steven-Spielberg-plans-film-based-on-Indo-Pak-border/articleshow/18916601.cms | archive-date=19 December 2015 | url-status=dead }} |

|||

{{refend}} |

|||

== 外部リンク == |

|||

* [http://en.tintin.com/albums/show/id/29/page/0/0/the-blue-lotus ''The Blue Lotus''] at the Official Tintin Website |

|||

* [http://www.tintinologist.org/guides/books/05bluelotus.html ''The Blue Lotus''] at Tintinologist.org |

|||

==登場人物== |

|||

;[[タンタン (キャラクター)|タンタン]] |

|||

:ルポ記者。インドのマハラジャの邸宅で休息をとっていた時、ある人物による言葉を手掛かりに上海に向かう。 |

|||

;[[スノーウィ]] |

|||

:タンタンの相棒の犬。 |

|||

;デュポンとデュボン |

|||

:「ファラオの葉巻」に引き続き登場。タンタンが指名手配されたことによりやむを得ずタンタンを逮捕しようとするが、失敗。その後、ミツヒラトとラスタポプロスの逮捕に成功した。 |

|||

;マハラジャ・ガイパジャマ |

|||

;シパシャルヴィシュニ師 |

|||

;ミツヒラト(Mitsuhirato) |

|||

:日本人。表向きは上海在住の実業家で、ブティック経営等の事業を手がけているが、その正体は[[日本軍]]の秘密諜報部員であり、上海のアヘン窟「青い蓮」の代表者という裏の顔も持つ。「ありゃまフジヤマ」が口癖。 |

|||

:ヤマトという名の手下がいる。タンタンの行動を幾度も妨害するも、最後は逮捕され、割腹自殺を遂げる。中国語版では「平野松成」という名前に変えられている。 |

|||

;ドーソン |

|||

;ギボンズ |

|||

;ワン・チェンイー(Wang Jen-Ghie) |

|||

:対アヘンを目的に創設された中国の秘密結社「小龍会(シャオロンホイ)」の代表者。中国語版では「王仁杰」と漢字が当てられている。タンタンに協力を要請する。事件解決後、チャンを養子に迎える。 |

|||

;ディーディー(Di-di) |

|||

:ワンの息子。ラジャイジャの毒矢にかかり、タンタンの命を狙う。中国語版では「迪迪」と漢字が当てられている。事件解決後はファン教授が作成した解毒剤を服用し正気を取り戻した。 |

|||

;チャン |

|||

:中国人の少年。本名は張仲仁 (''Chang Chong-Chen'')。孤児院にいたが嵐に流されたところをタンタンに救助され、行動を共にする。 |

|||

;ラスタポプロス |

|||

:「ファラオの葉巻」に引き続き登場。「ファラオの葉巻」でタンタンの警察に引き渡そうとしたり、インドにてタンタンの命を狙おうとして崖に落ちた人物の正体はこの男だった。 |

|||

;ファン教授(Fang Se-Yeng) |

|||

:上海在住の精神科医。中国語版では「方世英」と漢字が当てられている。ミツヒラトらに誘拐されるも最後は救出され、ラジャイジャの毒矢から解毒剤を作成に成功した。 |

|||

{{タンタンの冒険}} |

{{タンタンの冒険}} |

||

| 60行目: | 198行目: | ||

[[Category:タンタンの冒険]] |

[[Category:タンタンの冒険]] |

||

[[Category:1930年代の書籍]] |

[[Category:1930年代の書籍]] |

||

[[Category:インドを舞台とした作品]] |

|||

[[Category:上海を舞台とした作品]] |

[[Category:上海を舞台とした作品]] |

||

[[Category:中華民国時代を舞台とした作品]] |

[[Category:中華民国時代を舞台とした作品]] |

||

2023年4月15日 (土) 05:07時点における版

| 青い蓮 (Le Lotus bleu) | |

|---|---|

| 発売日 |

|

| シリーズ | タンタンの冒険シリーズ |

| 出版社 | カステルマン |

| 制作陣 | |

| オリジナル | |

| 掲載 | 20世紀子ども新聞 |

| 掲載期間 | 1934年8月9日 – 1935年10月17日 |

| 言語 | フランス語 |

| 翻訳版 | |

| 出版社 | 福音館書店 |

| 発売日 | 1993年 |

| 翻訳者 | 川口恵子 |

| 年表 | |

| 前作 | ファラオの葉巻 (1934年) |

| 次作 | かけた耳 (1937年) |

『青い蓮』(あおいはす、フランス語: Le Lotus bleu)は、ベルギーの漫画家エルジェによる漫画(バンド・デシネ)、タンタンの冒険シリーズの5作目である。ベルギーの保守紙『20世紀新聞』 (Le Vingtième Siècle)の子供向け付録誌『20世紀子ども新聞』(Le Petit Vingtième)にて1934年8月から1935年10月まで毎週連載されていた。当初はモノクロであったが、1946年に著者本人によってカラー化された。ベルギー人の少年記者タンタンが愛犬スノーウィと共に前作『ファラオの葉巻』の国際的麻薬密輸団の陰謀に関連する形で中国・上海に向かい、1931年の日本による陰謀事件を明らかにし、麻薬密輸団も壊滅させる。

エルジェは前作『ファラオの葉巻』の構想にあたって、タンタンがエジプトからインドを経由して最終的に中国に向かう物語を考えていた。本作はこの構想の後半部分にあたり、インドで終わった前作直後から物語が始まる。しかし、今度の舞台となる中国についてエルジェは、当時の一般のヨーロッパ人と同じ程度の知識しかなく、また偏見を持っていた。これを知ったルーヴェン・カトリック大学より、エルジェは中国人学生を紹介され、特に、その中の一人チャン(張充仁)は生涯の友となった。こうしてチャンの支援を受けながら、当時としてはかなり正確な中国描写となった。また、史実の柳条湖事件や、その後の国際連盟脱退を元に日本を敵役として描いたために日本の駐ベルギー外交官から抗議を受けるという事態も発生した。批評家からの評価は高く、シリーズの最高傑作と評されることもある。

完結後にすぐにカステルマン社から書籍として出版され、前作と同じく商業的な成功を収めた。1946年にはリーニュクレールの技法を用いたカラー版が出版された。1991年にはカナダのアニメーション製作会社のネルバナとフランスのEllipseによるテレビアニメシリーズの中で、本作が映像化されている。

日本語版は、1993年にカラー版を底本にして福音館書店より出版された(川口恵子訳)。

あらすじ

インドのガイパジャマの宮殿に滞在していたタンタンの元に中国・上海からの訪問者がやってくる。日本人実業家ミツヒラトの名を口にするが、要件を伝えきる前にラジャイジャの毒で正気を失ってしまう。再び麻薬密輸団が関わっていると判断したタンタンは上海へと向かう。現地でミツヒラトと会うが、彼はマハラジャに危険が迫っていると警告し、インドに戻るように促す。何者かに命を狙われながらもインド行きの船に乗り込むタンタンであったが、船中で何者かに誘拐され、上海に引き戻されてしまう。タンタンを誘拐したのは、対アヘンのために暗闘する現地人の秘密結社「小龍会(シャオロンホイ)」であった。リーダーのワン・チェンイーは、そもそもインドに使者を送ったのは自分たちであり、ミツヒラトの正体は上海の暗黒街の顔役かつ日本軍のスパイであり、またインドと同じ国際的な麻薬密輸団が関わっていると話し、タンタンに協力を求める。要請を引き受けたタンタンは、アヘン窟「青い蓮」にいるミツヒラトを張り込み調査する。

出掛けたミツヒラトを尾行するタンタンは、彼が鉄道を爆破工作する場面を目撃する。日本軍は、事件を中国のゲリラによるものとし、そのまま上海を支配下に置く。タンタンが自分を探っていることに気がついたミツヒラトは、彼を捕まえ、ラジャイジャの毒で正気を失わせようとする。前もって潜入していたワンの手下が、毒をただの色水にすり替えていたため、タンタンは正気を失ったフリをして窮地を脱する。タンタンが解放された後、偶然から演技だったと気づいたミツヒラトは、日本軍にタンタンの逮捕状を発行するよう要請する。

タンタンは、ラジャイジャの毒を治療できるかもしれないファン教授のことを知り、彼が住んでいる上海租界に会いに行く。ところが一足遅く、彼は何者かに誘拐されていた。一方、租界地のドーソン警察長官は、汚職に塗れて日本軍と結託しており、タンタンを逮捕すると彼らに引き渡す。タンタンは死刑を宣告されるが、再びワンに助け出される。タンタンはファン教授を助け出すため、彼の身代金を持って指定された湖口へと向かう。途中、洪水で破壊された村に遭遇し、孤児のチャンを助ける。タンタンはチャンを連れて湖口に着くが、そこでミツヒラトの部下に襲われたことで、誘拐犯の正体がミツヒラトで、これが自分をおびき出すための罠であったことに気づく。

上海に戻ったタンタンは、ミツヒラトと決着をつけるため、あえて彼らに捕まり、「青い蓮」へと連れて行かれる。そこでミツヒラトと握手を交わすラスタポプロスを目撃し、彼が麻薬密輸団のボスであったことが判明する。そのまま2人はタンタンの殺害を部下に命じるが、実は「青い蓮」は「小龍会」のメンバーで密かに制圧されており、タンタンの狙い通り、逆に2人が捕まり、ファン教授も救出される。

タンタンがミツヒラトの悪事を報道したことで日本は国際社会から批難され、日本はこれに抗議して国際連盟から脱退する。また、ミツヒラトは切腹し、自害したことが報じられる。期待通り、ファン教授は解毒剤の開発に成功し、チャンはワンの養子となることが決まる。大団円を迎えたタンタンはヨーロッパへと帰る。

歴史

執筆背景

作者のエルジェ(本名:ジョルジュ・レミ)は、故郷ブリュッセルにあったローマ・カトリック系の保守紙『20世紀新聞』(Le Vingtième Siècle)で働いており、同紙の子供向け付録誌『20世紀子ども新聞』(Le Petit Vingtième)の編集とイラストレーターを兼ねていた[1]。1929年、エルジェの代表作となる、架空のベルギー人の少年記者・タンタンの活躍を描く『タンタンの冒険』の連載が始まった。初期の3作は社長で教会のアベであったノルベール・ヴァレーズによってテーマと舞台が決められていた。 第4作目となる『ファラオの葉巻』の連載開始の直前となる1932年11月24日に、エルジェは架空のインタビュー劇という形で、タンタンの次の冒険がエジプトから始まり、インド、スリランカ、インドシナを経由して中国に向かうと発表した[2]。 こうして同年12月8日に連載が開始されたが、当初のタイトルは『記者タンタンの冒険、東洋へ』であり、後に『ファラオの葉巻』に改題された。『ファラオの葉巻』は1934年2月に最終回を迎えたが、物語の終わりはインドであった[3]。 第5作目となった本作『青い蓮』は、前作の直後から話が続き、当初の構想であった『記者タンタンの冒険、東洋へ』の後半部分にあたる物語であった[4]。

エルジェは中国を舞台にするにあたって、同地のことを過去作の舞台であるソビエト連邦やベルギー領コンゴと同様によく知らなかった[5]。 当時の一般的なベルギー人の認識では、中国は「遠くにある大陸国家で、野蛮かつ人口過多、理解不可能」というネガティブなステレオタイプで捉えられており、エルジェも長らく同じ考えを持っていた[6]。 実際、過去作にも2度中国人キャラクターが登場しており、いずれもヨーロッパのステレオタイプな中国人像であった。『タンタン ソビエトへ』に登場した中国人は弁髪姿で、ボリシェヴィキに雇われてタンタンを拷問しようとし、『タンタン アメリカへ』に登場した中国人はチンピラでスノーウィを食べようとする[7]。 こうした描写は、ジャーナリストのアルベール・ロンドルの中国での体験記[6]や1933年のドイツ映画『Flüchtlinge』における中国の描写などから影響を受けていた[8]。

エルジェが次の舞台を中国にしようとしていると知ったルーヴェン・カトリック大学のレオン・ゴッセ大修道院長は、彼に連絡を取り、中国描写に慎重になるよう求めた。彼は学内で中国人学生を相手に受け持っていたカトリック司祭であった。その学生たちは『20世紀子ども新聞』を読んでおり、エルジェにネガティブなステレオタイプの中国人を描かれることを懸念していた。このゴッセの頼みをエルジェが聞き入れると、ゴッセは彼に自身の生徒であるアーノルド・チャオ・チェン(Arnold Chiao Ch'eng-Chih)とその妻スーザン・リンを紹介した。またさらに、エルジェより1歳年下の中国人学生、張充仁(チャン・チョンレン、Zhang Chongren)の住所も伝えた[10]。 2人は1934年5月1日の初めての出会い以降、すぐに親しい友人となり、1年以上にわたって毎週日曜日の午後を一緒に過ごした[11]。 後にチャンはエルジェとは兄弟のような関係になったとコメントしている[12]。 ベルギー王立美術館で絵画と彫刻を学んでいたチャンは、中国の伝統的な筆を渡して、木の描き方や書を講義するなど、エルジェに道教哲学の教義と共に中国の美術様式を教えた。こうした芸術や哲学の教授は、その後のエルジェに大きな影響を与えた[13]。

また、エルジェはブルッヘ近郊の聖アンドレ修道院に滞在していたエドゥアール・ヌート神父とも連絡を取り合っていた。中国に特別な関心を抱いていたヌートは、エルジェの次作のことを知ると興奮し、「東洋人と白人という人種間の理解と真の友情の作品」に貢献できるとコメントした[14]。 実はヌートは、かつて中華民国の国務総理を務め、現在は聖アンドレ修道院の修道士となっていた陸徴祥の助手であった[15]。 彼は、作品の参考にと、タデー神父の『Aux origines du conflict mandchou(満州を巡る争いの原因について)』とZheng Zhengによる家庭生活の記録である『Ma Mère(私の母)』の2冊を贈った[14]。 さらに彼は中国と日本の文化の違いについて論じた1932年の論文も紹介した[14]。 当時の主要な欧米メディアは、ソ連に対する防波堤になるとみなして日本に広く同情的であったが、結果としてエルジェはこの見解を否定することになった[16]。

オリジナル版(1934年-1935年)

1934年8月9日、『Les Aventures De Tintin Reporter En Extrême-Orient(記者タンタンの冒険、極東へ)』というタイトルで『20世紀子ども新聞』誌にて連載が始まった[17]。 本作はさらに1935年12月29日から『Cœurs Vaillants』にも連載され[18]、他にもスイスの雑誌『L'Écho Illustré』にも連載された[19]。 主人公のタンタンとスノーウィ以外にも前作から引き続いて、まぬけな刑事コンビ、デュポンとデュボンも登場した[20]。 また、前作でラスタポプロスが撮影していた映画が、本作で上映されるというシーンもあった[21]。

本作においてエルジェは中国に対する典型的なヨーロッパ人の視点を積極的に風刺した。 目立たぬように中国人の格好をして現地に馴染もうとしたデュポンとデュボンに、当時としては既に中国では着られていなかった補服(清朝の官僚服、右写真参照)を着せて、周囲から浮き立たせた。他にも、中国人に対する人種差別的な態度を取る人物として、物語の敵役の一人であるギボンズを登場させると共に、それに対してチャンが西洋人の中国人に対する誤解をタンタンに説明するというシーンを設けた[22]。 また、中国租界地における西洋人らの活動内容について、極度に腐敗し、自国の商業的利益にしか興味がないように描くことで、ラディカルな視点で批判した[21]。 このような問題についての情報の多くはチャンから聞いたものであり、彼は中国人の視点で中国の政治問題を語った[12]。 こうした情報をもとに描かれた日本の侵略は、ほぼ正確なものであり[23]、その日本の帝国主義を徹底的に攻撃するものであった[24]。本作に登場する出来事はあくまで架空のものであったが[注釈 1]、史実の柳条湖事件を元にしていたり、それに伴う日本の国際連盟脱退を扱った[25]。 ただ、本作ではこの時代の重要な歴史的出来事の1つであった、共産主義者の毛沢東による長征について言及されなかった[23]。

さらに正確な描写を追求したエルジェは、中国人の服装や街並み、風景などを写真に基づいて描くことが多くなった[26]。 こうした姿勢は後のシリーズ作品にも踏襲されていった[27]。 例えば『ファラオの葉巻』の背景に登場したアラビア語は出鱈目なものであったが、『青い蓮』における街路標識や街頭広告に見られる漢字語は、チャン本人が書いた正確なものであった[28]。 (正確性には幅があったが)この中には「帝国主義打倒」「不平等条約廃止」「日本商品不買」などの政治スローガンも含まれていた[29]。 これら以外にもワン家の線画など、エルジェのために多くのイメージをスケッチしている[30]。 また、作中にはチャンのサインが2度入っており、本作に対する彼の貢献を示している[31]。本来、エルジェは共著者としてチャンの名前を載せる意向であったが、彼は辞退した[32]。 エルジェは感謝の気持ちも込めて、友人チャンをモデルにしたチャンというキャラクターを創作した[33]。

作品が日本を非難するものだと知ったベルギーに駐在する日本の外交官は、中ベルギー友好協会会長のRaoul Pontus中将を通して、エルジェに公式の抗議を行った[34]。 彼らは「ハーグの常設国際司法裁判所に提訴する」とも脅した[35]。 これを知ったチャンは、「中国における日本の行動が国際的な注目を浴びるだけで、エルジェは世界的な有名人になるだろう」と祝辞を述べた[36]。 本作に対する批判はベルギーの将校からもなされた。彼は「これは子供向けの話ではない アジア問題だ!」と批判している[37]。 しかし、本作は商業的な成功を収め、『20世紀子ども新聞』は、L'Innovation と Bon Marché の後援も受けて、極東からのタンタンの帰還を記念した祝賀会イベントを開いた。シルク・ロワイヤルで行われたイベントには、シリーズのファン3000人が集まり、タンタンに扮した俳優やエルジェ、新聞社のスタッフ、曲芸師や道化師などが登場した[38]。

1935年9月、チャンは家族の要請で中国に帰国した[39]。 一方、エルジェは本作をカステルマン社から出版するための準備に入った[36]。 本作を特に誇りに思ったエルジェは、マーケティングと広告のレベルを上げるよう要望した[36]。 こうして出版社側のアドバイスで、タイトルは『タンタンの冒険 極東へ』から『青い蓮』に改められ、エルジェは新しいタイトルについて「短く、中国さがあり、ミステリアスだ」と語っている[40]。 カステルマンの勧めでカラーページも多数設けられ、表紙デザインも新たに描かれた[40]。 最終的に本作の書籍版は1936年10月に出版された[41]。 この出来栄えについてエルジェは「ただただ圧倒されました。贅沢すぎて、子どもにはもったいないというのが最初に思ったことです。これほどとは予想だにしませんでした」と述べている[19]。 またエルジェはコピーをチャンに送り、彼からお礼の返事を受け取った[38]。 本作を好んだ蒋介石は、1939年に妻の宋美齢を通してエルジェを中国に招待したが、第二次世界大戦が迫る状況下で、これは叶わなかった。この招待は後の1973年に再度彼女に招かれたエルジェが台湾を訪問する形で実現した[42]。

本作で敵役として登場したラスタポプロスとドーソンは、20年後に出版された『紅海のサメ』にて同じく敵役として再登場している[43]。

カラー化(1946年)

1940年代から1950年代にかけてエルジェの人気が高まると、エルジェはスタジオのチームと共に、今までのモノクロ版をカラーにリニューアルする作業に着手した。この作業ではエルジェが開発したリーニュクレール[注釈 2]の技法が用いられた。本作は1946年にカラー化がなされた[45]。 このバージョンでは、多くの背景が描き加えられたことを除けば、作品の主だった部分の変更はほぼなかった[5]。 些細な変更点としては、物語にわずかに登場した3人のスコットランド高地出身者が、3人のシーク教徒に置き換えられた[21]。 また、冒頭に登場した地図が縮小され、マルコム・キャンベルへの言及が削除された[21]。 その他にギボンズの社名が変更されたり、麻薬密輸船の船名が洋風のものから「ハリカ丸」と日本風のものに変更されたなどがあった[46]。

その後の出版歴

カステルマン社は、1979年に、エルジェ全集の第2部として『ファラオの葉巻』や『壊れた耳』とともに、オリジナルのモノクロ版を出版した[18]。その後、さらに1985年にオリジナル版の複製版を出版している[18]。

日本語版は、カラー版を底本に、1993年に川口恵子訳として福音館書店から出版された。福音館版は順番が原作と異なっており、本作はシリーズ14作目という扱いであった。『ファラオの葉巻』との前後編という関係がわかりづらくなっており、本編中に「『ファラオの葉巻』参照」という注訳が数か所ある。 『タンタンの冒険』は日本でも人気を博したが、これについてマイケル・ファーは、日本人は『青い蓮』で描かれた日本人に不快感を抱いていないことを示していると指摘している[37]。

イギリスでタンタンの冒険シリーズを出版したメシュエン社は、物語の時代背景が古すぎるとして本作をエルジェの死の同年である1983年に出版した[47]。

原稿の発見

エルジェの死後、本作の挿絵入り原稿がスタジオ・エルジェから発見された。これは後に、シリーズ60周年記念展の目玉展示として一般公開された[47]。

表紙初稿の競売

『青い蓮』の表紙の初稿は、1936年にエルジェの編集者ルイ・カステルマンの息子ジャン=ポール・カステルマンに、エルジェ本人より贈られていた。これは1981年にエルジェからサインを入れてもらうために取り出されるまで、折りたたんで引き出しに仕舞われたままになっていた[48]。これは2021年1月14日に競売にかけられ、3,175,400ユーロの値がついた[49]。

書評と分析

本作はタンタンの冒険シリーズの中でも最高傑作の1つであると広く評価されている。 Jean-Marc LofficierとRandy Lofficierは、5つ星中4つ星を与え[50]、「間違いなく、エルジェの最初の傑作である」と評している[20]。 本作において初めてタンタンは「目的と使命」を持って冒険に臨むことになり、シリーズで初めて「物語が重要な要素になったことを実感した」という[50]。 また、チャンというキャラクターはプロットとはあまり関係がないにもかかわらず「愛すべきキャラクター」であり、一方でドーソンとギボンズはシリーズでも屈指の憎たらしいキャラクターであると評している[45]。 また、日本軍が中国を侵略するシーンと『タンタン アメリカへ』でのアメリカ軍がインディアンを強制的に居住地から追い出すシーンを比較すると共に、その物語における線画を称賛した。ただ、カラー版よりも、モノクロ版の方が優れていたとも述べている[50]。

ハリー・トンプソンは、本作における日本人描写が出っ歯で、本質的に暴力的なものだったことに、これを人種差別とする意見があったことに言及し、こうした見方を「馬鹿馬鹿しい」と論じている。こうした見方は、本作の物語の要点が、ベルギー人の間にあった東アジア人に対する人種差別に対抗するためのものだったことを忘れていると指摘している[51]。 実際の歴史上の出来事が含まれているために、本作はシリーズの他の作品に見られるような時代性の超越はなかったが、それでも1934年当時の作品として「漫画芸術における傑作である」と評している[52]。 エルジェの伝記を書いた作家ピエール・アスーラインは、本作は、「社会的リアリズム」と、チャールズ・ディケンズやアレクサンドル・デュマの作品に見られるような精神性が融合していると評している[53]。

エルジェの伝記を書いたブノワ・ペータースは、『青い蓮』の前後で、シリーズに明らかに違いがあり、エルジェがこれ以前の「古典的な右翼思想」の作品から転向したものであり、「絵的にも思想的にも重要な転換点」であると考察した[54]。 また、本作から「格別に感動」を得たと同時に[8]、他のベルギー漫画が東アジア人のネガティブなステレオタイプを何十年にもわたって続けたのとは対照的に、エルジェは『タンタンのコンゴ探険』時代のものから脱却したことを挙げている[55]。 また、エルジェがストーリーを「本当に支配した」最初のシリーズ作品であると指摘し、「最も政治的な」作品であったと評している[56]。

マイケル・ファーは本作がエルジェの最初の傑作であり、前作よりも「よりよく計画され」、初めて「慎重に考え抜かれた構造」を持っているという「共通認識」があったと述べている。同時に、初期作品の良かった部分も引き継がれていると評している[57]。 以前の作品よりも「ずっとシリアス」でありながら「同様に面白く」、シリーズで初めて「感情と悲劇」をもたらした作品だという[58]。彼はエルジェが自分のテーマに「完全に没頭した」結果、このテーマに対する「並外れた感覚」を獲得し、まるで「精緻な」政治評論家のように中国の将来的な政治的出来事を予見できていたと述べている[24]。 特に柳条湖事件の描写は「政治風刺の素晴らしい実例」と称賛している[16]。 Philippe Goddinは、侵略が発展していくことを描いたことを「見事」と評し、『タンタン アメリカへ』における民族浄化場面と比較した[59]。

文芸評論家のトム・マッカーシーは、本作を、エルジェのそれまでの右翼的な世界観が否定され、「左翼的な反体制的傾向」を示した証拠だと論じた[60]。 これはエルジェが持っていた「ヨーロッパ絶対主義」を破壊したチャンの影響もあると考察し、全体として「タンタンの中で、最も視覚的に豊かな作品である」と評価している[61]。

翻案

1991年から1992年に掛けて放映されたカナダのアニメーション製作会社のネルバナとフランスのEllipseによる『タンタンの冒険』(Les Aventures de Tintin)において映像化された[62]。 2011年に『タンタンの冒険/ユニコーン号の秘密』を制作したスティーヴン・スピルバーグは、映画がシリーズ化された場合、3作目は『青い蓮』を基にした作品になるかもしれないとコメントしていた[63]。

脚注

注釈

出典

- ^ Peeters 1989, pp. 31–32; Thompson 1991, pp. 24–25.

- ^ Goddin 2008, p. 112; Peeters 2012, p. 62.

- ^ Peeters 2012, p. 73.

- ^ Farr 2001, p. 51; Lofficier & Lofficier 2002, p. 35.

- ^ a b Thompson 1991, p. 60.

- ^ a b Assouline 2009, p. 48.

- ^ Thompson 1991, p. 60; Farr 2001, p. 51.

- ^ a b Peeters 2012, p. 76.

- ^ Peeters 1989, p. 47.

- ^ Goddin 2008, p. 144; Assouline 2009, p. 50; Peeters 2012, p. 74.

- ^ Goddin 2008, p. 146; Assouline 2009, p. 50; Peeters 2012, p. 75.

- ^ a b Thompson 1991, p. 61.

- ^ Thompson 1991, p. 60; Assouline 2009, pp. 50–51; Peeters 2012, p. 76.

- ^ a b c Goddin 2008, p. 146; Assouline 2009, p. 49; Peeters 2012, p. 75.

- ^ Goddin 2008, p. 146.

- ^ a b Farr 2001, p. 52.

- ^ Lofficier & Lofficier 2002, p. 33; Assouline 2009, p. 51.

- ^ a b c Lofficier & Lofficier 2002, p. 33.

- ^ a b Goddin 2008, p. 194.

- ^ a b Lofficier & Lofficier 2002, p. 35.

- ^ a b c d Farr 2001, p. 57.

- ^ Thompson 1991, p. 62; Lofficier & Lofficier 2002, p. 35; Peeters 2012, p. 77.

- ^ a b Peeters 2012, p. 78.

- ^ a b Farr 2001, p. 54.

- ^ Farr 2001, p. 52; Lofficier & Lofficier 2002, p. 35.

- ^ Thompson 1991, p. 61; Farr 2001, pp. 51–52.

- ^ Peeters 1989, p. 48; Peeters 2012, p. 74.

- ^ Farr 2001, p. 52; Lofficier & Lofficier 2002, p. 33; Peeters 2012, p. 75.

- ^ Thompson 1991, p. 62; Peeters 2012, p. 78.

- ^ Goddin 2008, p. 154.

- ^ Thompson 1991, p. 62.

- ^ Assouline 2009, p. 52.

- ^ Thompson 1991, p. 62; Farr 2001, p. 51; Lofficier & Lofficier 2002, p. 34.

- ^ Thompson 1991, p. 63; Farr 2001, p. 55; Assouline 2009, p. 52; Peeters 2012, p. 79.

- ^ Thompson 1991, p. 63.

- ^ a b c Peeters 2012, p. 79.

- ^ a b Farr 2001, p. 55.

- ^ a b Assouline 2009, p. 54.

- ^ Goddin 2008, p. 169; Peeters 2012, p. 79.

- ^ a b Goddin 2008, p. 182; Assouline 2009, p. 53; Peeters 2012, pp. 79–80.

- ^ Lofficier & Lofficier 2002, p. 33; Peeters 2012, p. 81.

- ^ Thompson 1991, p. 63; Assouline 2009, p. 63–64; Peeters 2012, pp. 105–106.

- ^ Farr 2001, p. 58; Lofficier & Lofficier 2002, p. 35.

- ^ Pleban 2006.

- ^ a b Lofficier & Lofficier 2002, p. 34.

- ^ Farr 2001, p. 58.

- ^ a b Thompson 1991, p. 64; Farr 2001, p. 59.

- ^ Stewart, D.G. (2020年10月15日). “Original draft cover for Tintin: The Blue Lotus to be auctioned”. World Comic Book Review. 2021年1月14日閲覧。

- ^ Oliveux, Arnaud (2021年1月14日). “Sale n°4085; lot n°18: Les Aventures de Tintin reporter en Extrême-Orient - Le Lotus Bleu” (フランス語). Paris: Artcurial. 2023年4月9日閲覧。

- ^ a b c Lofficier & Lofficier 2002, p. 36.

- ^ Thompson 1991, pp. 62–63.

- ^ Thompson 1991, p. 64.

- ^ Assouline 2009, p. 49.

- ^ Peeters 2012, pp. 76–77, 82.

- ^ Peeters 2012, p. 77.

- ^ Peeters 1989, pp. 46, 48.

- ^ Farr 2001, p. 51.

- ^ Farr 2001, pp. 55–56.

- ^ Goddin 2008, pp. 157, 159.

- ^ McCarthy 2006, p. 38.

- ^ McCarthy 2006, p. 48.

- ^ Lofficier & Lofficier 2002, p. 90.

- ^ Singh & Das 2013.

参考文献

- Apostolidès, Jean-Marie (2010). The Metamorphoses of Tintin, or Tintin for Adults. Jocelyn Hoy (translator). Stanford: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-6031-7

- Assouline, Pierre (2009). Hergé, the Man Who Created Tintin. Charles Ruas (translator). Oxford and New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-539759-8

- Farr, Michael (2001). Tintin: The Complete Companion. London: John Murray. ISBN 978-0-7195-5522-0

- Goddin, Philippe (2008). The Art of Hergé, Inventor of Tintin: Volume I, 1907–1937. Michael Farr (translator). San Francisco: Last Gasp. ISBN 978-0-86719-706-8

- Hergé (1983). The Blue Lotus. Leslie Lonsdale-Cooper and Michael Turner (translators). London: Egmont. ISBN 978-1-4052-0616-7

- Lofficier, Jean-Marc; Lofficier, Randy (2002). The Pocket Essential Tintin. Harpenden, Hertfordshire: Pocket Essentials. ISBN 978-1-904048-17-6

- McCarthy, Tom (2006). Tintin and the Secret of Literature. London: Granta. ISBN 978-1-86207-831-4

- Peeters, Benoît (1989). Tintin and the World of Hergé. London: Methuen Children's Books. ISBN 978-0-416-14882-4

- Peeters, Benoît (2012). Hergé: Son of Tintin. Tina A. Kover (translator). Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press. ISBN 978-1-4214-0454-7

- Pleban, Dafna (7 November 2006). “Investigating the Clear Line Style”. Comicfoundry. オリジナルの27 February 2009時点におけるアーカイブ。 2013年8月4日閲覧。.

- Thompson, Harry (1991). Tintin: Hergé and his Creation. London: Hodder and Stoughton. ISBN 978-0-340-52393-3

- Singh, Vikas; Das, Srijana Mitra (2013年3月12日). “Steven Spielberg plans film based on Indo-Pak border”. The Times of India. オリジナルの2015年12月19日時点におけるアーカイブ。 2013年3月12日閲覧。

外部リンク

- The Blue Lotus at the Official Tintin Website

- The Blue Lotus at Tintinologist.org