「パルミラ」の版間の差分

m →ディオクレティアヌス城砦: 仮リンク |

m編集の要約なし |

||

| (4人の利用者による、間の14版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{otheruseslist|シリアの古代都市|3世紀にパルミラに存在した国家|パルミラ帝国|太平洋のアメリカ領の環礁|パルミラ環礁|コロンビアの都市|パルミラ (コロンビア)}} |

{{otheruseslist|シリアの古代都市|3世紀にパルミラに存在した国家|パルミラ帝国|太平洋のアメリカ領の環礁|パルミラ環礁|コロンビアの都市|パルミラ (コロンビア)}} |

||

{{coord|34|33|05|N|38|16|05|E|region:ID_type:landmark|display= title}} |

|||

{{Expand English|Palmyra|date=2020年9月|fa=yes}} |

|||

{{世界遺産概要表 |

{{世界遺産概要表 |

||

|site_img =ファイル:Tetrapylon_Palmyra_in_Syria_001.JPG |

|site_img = ファイル:Tetrapylon_Palmyra_in_Syria_001.JPG |

||

|site_img_capt =四面門 |

|site_img_capt = 四面門({{仮リンク|テトラピュロン|en|Tetrapylon}})2004年 |

||

|site_img_width =275px |

|site_img_width = 275px |

||

|ja_name = パルミラ遺跡 |

|ja_name = パルミラの遺跡 |

||

|en_name = Site of Palmyra |

|en_name = Site of Palmyra |

||

|fr_name = Site de Palmyre |

|fr_name = Site de Palmyre |

||

|country = シリア |

|country = シリア |

||

|area = 16.4km<sup>2</sup> (1,640 ha) |

|||

|criterion_c = (1), (2), (4) |

|criterion_c = (1), (2), (4) |

||

|rg_year = 1980年 |

|rg_year = 1980年 |

||

| 14行目: | 15行目: | ||

|Danger = 2013年 - |

|Danger = 2013年 - |

||

|remarks = |

|remarks = |

||

|url_no = |

|url_no = 23 |

||

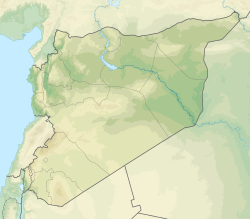

|map_img = ファイル: |

|map_img = ファイル:Sy-map.png |

||

|map_img_width = |

|map_img_width = 250px |

||

|locmapin = Syria |

|||

|relief = 1 |

|||

|lat_degrees = 34 |

|||

|lat_minutes = 33 |

|||

|lat_seconds = 05 |

|||

|lat_direction = N |

|||

|long_degrees = 38 |

|||

|long_minutes = 16 |

|||

|long_seconds = 05 |

|||

|long_direction = E |

|||

}} |

}} |

||

'''パルミラ'''({{lang-en|Palmyra}}; {{IPAc-en|ˌ|p|æ|l|'|m|aɪ|r|ə}}、{{lang-fr|Palmyre}}〈パルミール<ref name=Mutaguchi_46>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、46頁</ref>〉)は、[[シリア・アラブ共和国]]中部の[[ホムス県|ホムス(ヒムス、ヒムシュ)県]]'''{{仮リンク|タドモル (現代)|en|Palmyra (modern)|label=タドモル}}'''{{efn2|日本語表記として、タドモール<ref>[[#Maejima|前嶋 (1982)]]、173-174・177-178頁</ref><ref name=Miyashita_210>[[#Miyashita|宮下佐江子 (1992)]]、210頁</ref>、タドゥモル<ref>[[#Rostovtzeff|ロストフツェフ (1978)]]、36・114-115頁</ref>、タドムル<ref name=CNN201505>{{Cite news |和書 |title=ISIS、世界遺産パルミラ近くの町に侵攻 遺跡破壊の懸念 |newspaper=CNN.co.jp |date=2015-05-21 |url=https://www.cnn.co.jp/world/35064822.html |accessdate=2022-04-21 |publisher=[[CNN]]}}</ref>、タドムール<ref name=BBC201511>{{Cite news |和書 |title=ロシア軍機、パルミラ周辺 のISを空爆と |newspaper=[[BBC News]]/ Japan |date=2015-11-03 |url=https://www.bbc.com/japanese/34707227 |publisher=[[BBC]] |accessdate=2022-04-21}}</ref>などとも記される。}}({{Rtl翻字併記|ar|<ref>{{Cite web |url=https://archeologie.culture.fr/proche-orient/ar/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1 |title=تدمر |year=2021 |website=Archéologie.culture.fr |work=Palmyre |publisher=[[文化省 (フランス)|Ministère de la Culture]] |language=ar |accessdate=2022-01-29}}</ref>تدمر|TDMR<ref name=Mutaguchi_46 />、''Tadmor'', ''Tadmur'', ''Tudmur''<ref name=Britannica_Palmyra>{{Cite web |url=https://www.britannica.com/place/Palmyra-Syria |title=Palmyra |website=[[ブリタニカ百科事典|Britannica]] |accessdate=2022-04-21}}</ref>}})にある都市遺跡。[[シルクロード]]の{{仮リンク|隊商都市|en|Caravan city}}として発展したシリアを代表する遺跡の1つである。パルミラは、ギリシア人が'''パルミュラ'''と称したことによる<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、54・56-57頁</ref>。[[1980年]]、[[国際連合教育科学文化機関]](ユネスコ、UNESCO)の[[世界遺産]](文化遺産)に登録され<ref name=unesco>{{Cite web |url=http://whc.unesco.org/en/list/23 |title=Site of Palmyra |work=World Heritage List |publisher=[[UNESCO]] [[世界遺産センター|World Heritage Centre]] |accessdate=2022-04-21}}</ref>、[[21世紀]]初頭まで[[ローマ建築|ローマ様式]]の建造物など多数が残っていたが、[[シリア内戦]]の治安の悪化により、[[2013年]]に[[危機遺産]]とされ<ref name=AFP2013>{{Cite news |和書 |title=シリアの6つの世界遺産、全て「危機遺産」に指定 ユネスコ |newspaper=AFP BB News |date=2013-06-20 |url=https://www.afpbb.com/articles/-/2951469 |accessdate=2022-04-21 |publisher=[[フランス通信社|AFP]]}}</ref>、[[2015年]]から[[2017年]]に[[ISIL]] (IS) による破壊を受けた<ref>[[#yuzankaku|西藤、安倍、間舎 (2017)]]、1・134・200頁</ref>。 |

|||

[[ファイル:PalmyreneDeities.jpg|thumb|250px|パルミラの神々。左から、月の神アグリボル(Aglibôl)、最高神[[バアル|バアル・シャミン]](バアルシャメン、Beelshamên)、[[太陽神]]マラクベル(Malakbêl)。1世紀ごろの浮彫、シリアの Bir Wereb, Wadi Miyah 付近で発見、[[ルーヴル美術館]]所蔵。]] |

|||

'''パルミラ'''({{lang-en|'''Palmyra'''}})は、[[シリア]]中央部の[[ホムス県]]'''タドモル'''(タドムル、{{Rtl翻字併記|ar|تدمر|Tadmor}})にある[[ローマ帝国]]支配時の都市遺跡。シリアを代表する遺跡の1つである。1980年、[[国際連合教育科学文化機関|ユネスコ]]の[[世界遺産]](文化遺産)に登録された。21世紀初頭までローマ様式の建造物が多数残っており、ローマ式の円形劇場や、浴場、四面門が代表的であったが、[[シリア内戦]]で破壊を受けた([[#ISILによる破壊|後述]])。[[ラテン語]]読みによる'''パルミュラ'''とも呼ばれる。 |

|||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

パルミラは、古くから[[アラム語]]で現在の[[アラビア語]]名と同じ「'''タドモル'''」תדמר (Tadmor) と呼ばれていた<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、4・38-40頁</ref><ref>[[#Ogawa|小川 (1997)]]、277頁</ref>。[[ナツメヤシ]]の産地として知られた[[オアシス都市]]であり、アラム語や[[ヘブライ語]]など古代[[セム語]]([[北西セム語]])ではナツメヤシの実のことを「タマル<ref name=Kodama1980_4>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、4頁</ref>(タムル<ref name=Bounni&Asaad_16>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、16頁</ref>)」 תמר (''tamar'') といい、都市名はナツメヤシと関係があるとされる<ref name=Bounni&Asaad_16 />。[[ギリシア語]]でナツメヤシのことを「パルマ」ということから、[[ギリシア人]]や[[ローマ人]]から「'''パルミラ'''」(「パーム〈ヤシの木<ref>[[#kashikoken|橿原考古学研究所附属博物館 (2022)]]、2頁</ref>〉の町」の意<ref name=Kodama1980_4 />)と呼ばれたとされる。 |

|||

パルミラの遺跡は、シリアの首都[[ダマスカス]]の北東、約215kmの[[シリア砂漠]]の中にある。[[ユーフラテス川]]流域からは南西へ約120km。海抜は400mで<ref name="パルミラの遺跡p13">[[#パルミラの遺跡|パルミラの遺跡 (1988)]]、13頁</ref>、シリア中央部を北東方向へ伸びる山脈(Jabal Abu Rujmayn)の南麓に位置する。北から流れるワジアブオベイド川と、西から流れるワジアイド川が形成した[[扇状地]]にある[[オアシス]]に建設されていた。 |

|||

シリアの首都[[ダマスカス]]の北東約210キロメートル<ref name=Britannica_Palmyra />、[[シリア砂漠]]の中央にあって<ref>[[#yuzankaku|間舎 (2017)]]、79頁</ref>、[[ユーフラテス川]]の西方<ref name=namikawa_4>[[#namikawa|樋口隆康「パルミラの魅力と発掘」『季刊 文化遺産 1』 (1996)]]、4頁</ref>200キロメートル余りに位置し<ref name=namikawa_13>[[#namikawa|泉拓良「パルミラにおけるローマ化の問題」『季刊 文化遺産 1』 (1996)]]、13頁</ref>、[[地中海]]とユーフラテス川流域のほぼ中間部にあたる<ref name=archeologie_oasis>{{Cite web |url=https://archeologie.culture.fr/palmyre/fr/oasis-environnement-et-climat |title=Une oasis: environnement et climat |year=2021 |website=Archéologie.culture.fr |work=Palmyre |publisher=Ministère de la Culture |language=fr |accessdate=2022-04-21}}</ref>。海抜約400メートルで<ref name=Bounni&Asaad_13>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、13頁</ref><ref name=Ikeda_55>[[#Ikeda|池田 (2005)]]、55頁</ref>、北・西方向には山脈があり<ref name=Bounni&Asaad_11>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、11頁</ref>、複数の[[ワジ]](ワディ、<!--北から流れるWadi Abu Obeid(ワディ・アブ・オベイド)と、西から流れる Wadi Aida(ワディ・アイダ)-->[[水無川]])<ref name=Bounni&Asaad_13 />が形成した[[扇状地]]にある[[オアシス]]に建設されていた<ref name=archeologie_oasis />。 |

|||

パルミラのある東西方向の谷間は、[[地中海]]沿岸のシリアや[[フェニキア]]と、東の[[メソポタミア]]や[[ペルシア]]を結ぶ交易路となっており、パルミラは[[シリア砂漠]]を横断する[[キャラバン]]にとって非常に重要な中継点であった。 |

|||

パルミラは、地中海沿岸と東の[[メソポタミア]]を結ぶ交易路となり、[[シリア砂漠]]を横断する[[キャラバン]](隊商)にとって非常に重要な中継点であった<ref name=Kodama1985_7>[[#Kodama1985|小玉 (1985)]]、7頁</ref>。[[紀元前1世紀]]末から[[3世紀]]まで<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、7頁</ref>、[[シルクロード]]の中継都市として発展し<ref name=Kodama1985_7 />、また、交易の[[関税]]もあって自立都市として繁栄した<ref>[[#Inoue2021|井上 (2021)]]、88頁</ref>。ローマの[[属州]]にもなったが、[[2世紀]]に[[ペトラ]]がローマに吸収されると、通商権を引き継ぎ絶頂期に至った。この時期、パルミラにはローマ建築が立ち並び、[[アラブ]]の民は、東の[[ペルシア]]([[パルティア]])様式と西の[[古代ギリシア|ギリシア]]・ローマ様式の習慣や服装をともに受容していた。 |

|||

紀元前3世紀頃から多数の[[地下聖堂|地下墓地]]が建設され、当時から[[アラム語]]で現在の[[アラビア語]]名と同じく「'''タドモル'''」 תדמר (Tadmor) と呼ばれていた。[[ナツメヤシ]]の産地として知られたオアシス都市であり、アラム語や[[ヘブライ語]]など[[北西セム語]]ではナツメヤシの実のことを תמר (tamar) といい、都市名はナツメヤシと関係があるともされる<ref name="パルミラの遺跡p14">[[#パルミラの遺跡|パルミラの遺跡 (1988)]]、14頁</ref>。[[ギリシア語]]でナツメヤシのことを「パルマ」ということから、[[ギリシア人]]や[[ローマ人]]から「'''パルミラ'''」と呼ばれたようである。しかしこれとは別に、「タドモル」の語源は、「ダマール(破壊)」や、「タトモル(覆う、包む)」に関連するともいわれ、また、古代[[西セム語]]の[[語根]]である「ダムル(保護する)」から「守備隊駐屯地」によるともいわれる<ref name="パルミラの遺跡p14"/>。 |

|||

「[[軍人皇帝]]時代」に[[パルミラ帝国]]が成立し、[[270年]]頃に君臨した[[ゼノビア]]の時代には[[エジプト]]の一部も支配下に置かれた。しかし、ローマ皇帝[[アウレリアヌス]]は、当時分裂状態にあった帝国の再統一に向かわせるとパルミラ攻撃を開始<ref name=Kodama1980_255-256・267>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、255-256・267頁</ref>。[[273年]]にパルミラは陥落し、ほぼ廃墟と化した<ref name=Kodama1980_271>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、271頁</ref>。その後パルミラは、[[東ローマ帝国]]や[[イスラム帝国]]の支配下となった。そして[[オスマン帝国]]の時代になり、[[17世紀]]のうちにパルミラの遺跡が再発見された。[[第一次世界大戦]]の後、遺跡と同じ名の現在にあるタドモルという新しい町がすぐ横に建設されている。パルミラには、[[ベル神殿]]や{{仮リンク|バールシャミン神殿|en|Temple of Baalshamin}}、{{仮リンク|パルミラの記念門|en|Monumental Arch of Palmyra|label=記念門}}や四面門のある{{仮リンク|パルミラの列柱道路|en|Great Colonnade at Palmyra|label=列柱道路}}、半円形の[[ローマ劇場]]など代表的な構造物があり、観光とともに発展したが、ISILにより遺跡や遺物の多くが破壊されている。 |

|||

紀元前1世紀から3世紀までは、[[シルクロード]]の中継都市として発展。交易の関税により都市国家として繁栄。ローマの[[属州]]となったこともある。2世紀に[[ペトラ]]がローマに吸収されると、通商権を引き継ぎ絶頂期に至った。この時期、パルミラにはローマ建築が立ち並び、[[アラブ人]]の市民は、東のペルシャ([[パルティア]])式と西の[[古代ギリシア|ギリシャ]]・ローマ式の習慣や服装を同時に受容していた。 |

|||

== 地名 == |

|||

「[[軍人皇帝]]時代」に[[パルミラ帝国]]が成立し、270年頃に君臨した[[ゼノビア]]の時代には[[エジプト]]の一部も支配下に置いていた。しかし、ローマ皇帝[[ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌス]]は、当時分裂状態にあった帝国の再統一を目指してパルミラ攻撃を開始。[[273年]]にパルミラは陥落し、廃墟と化した。 |

|||

[[ギリシア語]]や[[ラテン語]]名である「パルミュラ(パルミラ)」が、[[ナツメヤシ]]のギリシア語「パルマ」(パーム)によることから<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、54・56-57頁</ref>、現地名「タドモル」の語源を、古代セム語の「ナツメヤシの実」の意となる「タマル(タムル)」 に結びつけて、パルミラと同じくナツメヤシと関係があるとされる<ref name=Bounni&Asaad_16 /><ref>[[#Kodama1985|小玉 (1985)]]、10頁</ref>。しかしこれとは別に「タドモル」を、[[アラビア語|アラビア]]詩人[[アブル・タイーブ・ムタナッビー|ムタナッビー]]は「ダマール」(破壊)に関係づけたほか、絶景に富む景観により「タトモル」(覆う・包む)に関連するともいわれ、また、古代[[西セム語]]の[[語根]]である「ダムル」(保護する)から守備隊駐屯地に由来するともいわれるが<ref name=Bounni&Asaad_16 />、その意味は明らかでない<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、57頁</ref>。 |

|||

[[旧約聖書]]の「[[歴代誌|歴代誌第二]]」8章4節では、[[古代イスラエル]]の王[[ソロモン]](在位紀元前971-前932年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、789・1785頁</ref>)が荒野(あらの<ref name=shinkaiyaku>{{Cite book |和書 |translator=[[新改訳聖書刊行会]] |title=聖書 [[新改訳]] |year=1970 |publisher=[[日本聖書刊行会]]}}</ref>、荒れ野<ref name=shinkyodoyaku>{{Cite book |和書 |translator=共同訳聖書実行委員会 |title=聖書 [[新共同訳]] |year=1987 |publisher=[[日本聖書協会]] |isbn=4-8202-1213-3}}</ref>〈[[砂漠]]<ref name=Bounni&Asaad_17>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、17頁</ref>〉)に「タデモル」(タドモル<ref name=shinkyodoyaku />、TDMR、‘Tadmor’ )の町を建築したと記されている<ref name=shinkaiyaku /><ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、6頁</ref>。「[[列王記|列王記第一]]」9章18節でも、ソロモンが築いた町や基地のなかに、荒野([[死海]]付近の砂漠<ref name=Bounni&Asaad_17 />)の「タマル」<ref name=Bounni&Asaad_17 />(TMR、 ‘Tamar’ )の名が見られるが、この部分も「タデモル」(タドモル<ref name=shinkyodoyaku />)とされており<ref name=shinkaiyaku />、これはタマル{{efn2|タマルは、死海南端より南西のアイン・フスブ({{仮リンク|アイン・ハツェヴァ|en|Ein Hazeva}})と同定されるとともに、[[創世記]]14章7節のハツァツォン・タマル<ref name=shinkaiyaku />(ハツェツォン・タマル<ref name=shinkyodoyaku />)と同地とされるほか<ref>{{Cite book |和書 |edeitor=[[木田献一]]、[[山内眞]]監修 |title=新共同訳 聖書事典 |year=2004 |publisher=[[日本キリスト教団出版局]] |isbn=4-8184-0525-6 |pages=403-404}}</ref>、[[歴代誌|歴代誌第二]]20章2節ではハツァツォン・タマルを同じく[[エン・ゲディ]]と記される。}}とタドモルとの混同によるともいわれる<ref name=Bounni&Asaad_17 /><ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、52-53頁</ref>。[[1世紀]]の史家[[フラウィウス・ヨセフス]]は、『[[ユダヤ古代誌]]』(第8巻)において、ソロモンが「タダモラ」(タドモル)を創建したと記し、ギリシア人によるパルミラの名も付記した上で、シリア人はタダモラと称するとしている<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、24頁</ref><ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、54頁</ref>。この1世紀前半からローマ人により「パルミラ」と公式に命名とされ、約250年にわたって使用された<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、47・57頁</ref>。同一碑文に地名が対訳・併記される場合、ギリシア語は「パルミラ」、パルミラ語では「タドモル」と明確に分けて記された<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、37頁</ref>。 |

|||

この後パルミラは衰え、[[東ローマ帝国]]や[[イスラム帝国]]の支配下にあった時代は街の大半が廃墟のままであった。中世には完全に放棄されたが、現在では遺跡と同じ名のタドモル(タドムル)という新しい町がすぐ横に建設されている。 |

|||

== 地勢 == |

|||

[[ファイル:Palmyra, Syria - 3.jpg|thumb|250px|パルミラ北方の山地]] |

|||

[[ファイル:Palmyre Vue Generale.jpg|thumb|250px|西の{{仮リンク|アラブ城 (パルミラ)|en|Palmyra Castle|label=アラブ城}}から見たパルミラ遺跡の眺望(2005年)]] |

|||

パルミラは、ダマスカスより北東に約210キロメートル (230km<ref name=namikawa_13 /><ref name=Kodama1980_5>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、5頁</ref>、経路245km<ref name=Bounni&Asaad_11 />) のシリア砂漠のほぼ中央に位置する<ref name=Kodama1980_4 />。[[20世紀]]初頭には、[[ウマ]]や[[ラクダ]]で4日ほどの行程であった<ref>[[#Kodama1985|小玉 (1985)]]、10頁</ref>。また、ダマスカスの北160キロメートル (167km<ref name=Kodama1980_5 />) にある県都[[ホムス]]から、パルミラは東に150キロメートル (158km<ref name=Kodama1980_5 />) の道のりである<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、45頁</ref>。 |

|||

パルミラの位置するシリア砂漠の中央部は、地中海沿岸([[フェニキア]])、エジプト、[[紅海]]、[[アラビア]]、[[ペルシア湾]]と、メソポタミアや[[アナトリア]]を結ぶ交易路の合流点となっており、パルミラはメソポタミアの中心部と地中海をつなぐ最短行路に位置することから、キャラバンにより非常に利用された中継点であった<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、23頁</ref>。 |

|||

パルミラ(タドモル)は、シリア中央部の北東方向へと伸びる山脈のジャバル・アブ・ルジマイン(Jabal Abu Rujmayn、標高1275m)の南麓にあたる<ref>{{Cite web |url=https://mapcarta.com/12694438 |title=Jabal Abu Rujmayn |website=Mapcarta |accessdate=2022-04-21}}</ref>。標高約400メートルにあり<ref name=Ikeda_55 />(418m〈座標: {{coord|34.562|N|38.284|E}}〉<ref>{{Cite web |url=https://ja.weatherspark.com/y/100686/%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%A9%E9%81%BA%E8%B7%A1%E3%80%81%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%B9%B4%E9%96%93%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%9D%87%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%B0%97%E5%80%99 |title=パルミラ遺跡 における年間の気候および平均気象 |website=Weather Spark |publisher=WeatherSpark.com |language=ja |accessdate=2022-04-21}}</ref>)、北・西方向にそれぞれアル・マザール山(Jabal al Mazār、標高732m<ref>{{Cite web |url=https://mapcarta.com/12679642 |title=Jabal al Mazār |website=Mapcarta |accessdate=2022-04-21}}</ref>〈808m<ref name=Bounni&Asaad_11 />〉)、ハイヤーン山(Jabal Ḩayyān、標高910m<ref>{{Cite web |url=https://mapcarta.com/12684964 |title=Jabal Ḩayyān |website=Mapcarta |accessdate=2022-04-21}}</ref>〈941m<ref name=Bounni&Asaad_11 />〉)があって、東・南方向には砂漠地帯が広がる<ref name=Bounni&Asaad_11 />。シリア砂漠は、主に[[岩石砂漠]]であるものの、[[ステップ (植生)|ステップ]]のような草地も混在し、パルミラ北西の丘陵地帯では古くから放牧がなされる<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、13-17頁</ref>。 |

|||

[[ファイル:Efqa.png|thumb|left|エフカの泉跡(2009年)]] |

|||

地中海沿岸の東側に[[レバノン山脈]]を中心とする高地帯が南北に延び<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、11-12頁</ref>、冬季に地中海の水蒸気による降雨を山脈におよぼすことで、シリア砂漠のオアシスに地下水がもたらされる<ref>{{Citation |和書 |author1=吉村和久 |author2=栗崎弘輔 |author3=中橋孝博 |author4=西藤清秀 |year=2009 |title=天然水中の化学成分から古代パルミラ人の高フッ素症の原因を探る |work=展望とトピックス 第70回討論会 |publisher=[[日本分析化学会]] |url=https://www.jsac.jp/wp-content/uploads/topics/70touronkai/p10.pdf |format=PDF |accessdate=2022-04-21}}</ref>。西から東に流れるようにして[[ワジ]](ワディ)が通り<ref name=archeologie_oasis />、西(西南<ref name=Kodama1985_46>[[#Kodama1985|小玉 (1985)]]、46頁</ref>)側のムンタル山 (Ra's al Muntar、標高444m<ref>{{Cite web |url=https://mapcarta.com/12679020 |title=Ra's al Muntar |website=Mapcarta |accessdate=2022-04-21}}</ref>) の麓には、アラム語で「水の出口」(水源地<ref name=Ikeda_52-53>[[#Ikeda|池田 (2005)]]、52-53頁</ref>)の意の<ref name=Kodama1985_46 />「エフカ (Efqa〈Efca<ref name=Ikeda_53>[[#Ikeda|池田 (2005)]]、53頁</ref>〉) の泉」と呼ばれる[[湧水]]があり<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、14-15・127頁</ref>、オアシスの[[灌漑]]および生活用水、それに[[硫黄温泉]]としても利用されていた<ref name=Kodama1985_46 /><ref name=Ikeda_53 />。その北側にある{{仮リンク|アラブ城 (パルミラ)|en|Palmyra Castle|label=アラブ城}}({{lang-en-short|The Arabic Citadel}})を頂く山の麓にも湧泉[[洞穴|洞]]があり<ref name=Ikeda_53 />、また、西側の山麓などには[[カナート]]の[[井戸|竪井戸]]跡が数多く点在しており<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、16頁</ref>、[[1963年]]頃まで飲料水としても使用された<ref name=Ikeda_52-53 />。その後、エフカの泉は[[1994年]]に涸れている<ref>{{Cite book |last=Southern |first= Pat |authorlink=w:Pat Southern |title=Empress Zenobia: Palmyra's Rebel Queen |url=https://www.google.co.jp/books/edition/Empress_Zenobia/DqMrR29Cc7MC?hl=ja&gbpv=1&dq=&pg=PA18&printsec=frontcover |year=2008 |publisher=[[w:Continuum International Publishing Group|Continuum]] |isbn=978-1-84725-034-6 |page=18}}</ref>。 |

|||

=== 気候 === |

|||

平均年間降水量は130ミリメートルぐらいまでで<ref name=Kodama1980_12>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、12頁</ref>、多雨の年でも300ミリメートル程度である<ref name=Ikeda_51>[[#Ikeda|池田 (2005)]]、51頁</ref>。夏季の4-9月は乾季(6-10月<ref name=Ikeda_51 />)にあたり降雨はない<ref name=Kodama1980_12 />。夏季の日平均気温は[[摂氏]]30度に近く<ref>[[#Ikeda|池田 (2005)]]、51・53頁</ref>、日中は気温40度になり50度ぐらいまで上がることもあるが<ref name=namikawa_34>[[#namikawa|酒井龍一「パルミラ碑文を読む」『季刊 文化遺産 1』 (1996)]]、34頁</ref>、湿度は低く<ref name=Kodama1980_12 />、極暑・極乾である<ref name=Ikeda_51 />。冬季の10-3月の気温は最高摂氏20度ぐらいであり、最低で0度前後、積雪時にマイナス10度になることもある<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、13頁</ref>。 |

|||

{{Weather box |

|||

| width = auto |

|||

| location = パルミラ |

|||

| metric first = yes |

|||

| single line = yes |

|||

| Jan record high C = 21.4 |

|||

| Feb record high C = 27.4 |

|||

| Mar record high C = 36.0 |

|||

| Apr record high C = 38.8 |

|||

| May record high C = 42.4 |

|||

| Jun record high C = 45.3 |

|||

| Jul record high C = 48.3 |

|||

| Aug record high C = 47.0 |

|||

| Sep record high C = 43.6 |

|||

| Oct record high C = 38.5 |

|||

| Nov record high C = 31.2 |

|||

| Dec record high C = 24.2 |

|||

| year record high C = 48.3 |

|||

| Jan high C = 11.9 |

|||

| Feb high C = 14.7 |

|||

| Mar high C = 19.1 |

|||

| Apr high C = 24.9 |

|||

| May high C = 30.5 |

|||

| Jun high C = 35.2 |

|||

| Jul high C = 37.9 |

|||

| Aug high C = 37.6 |

|||

| Sep high C = 34.4 |

|||

| Oct high C = 28.0 |

|||

| Nov high C = 19.9 |

|||

| Dec high C = 13.6 |

|||

| year high C = 25.6 |

|||

| Jan mean C = 6.7 |

|||

| Feb mean C = 9.0 |

|||

| Mar mean C = 12.8 |

|||

| Apr mean C = 17.9 |

|||

| May mean C = 23.1 |

|||

| Jun mean C = 27.3 |

|||

| Jul mean C = 29.4 |

|||

| Aug mean C = 29.0 |

|||

| Sep mean C = 26.2 |

|||

| Oct mean C = 20.5 |

|||

| Nov mean C = 13.2 |

|||

| Dec mean C = 8.2 |

|||

| year mean C = 18.6 |

|||

| Jan low C = 2.1 |

|||

| Feb low C = 3.8 |

|||

| Mar low C = 6.8 |

|||

| Apr low C = 11.4 |

|||

| May low C = 15.8 |

|||

| Jun low C = 19.3 |

|||

| Jul low C = 21.3 |

|||

| Aug low C = 21.2 |

|||

| Sep low C = 19.0 |

|||

| Oct low C = 14.0 |

|||

| Nov low C = 7.5 |

|||

| Dec low C = 3.5 |

|||

| year low C = 12.1 |

|||

| Jan record low C = -10.4 |

|||

| Feb record low C = -7.6 |

|||

| Mar record low C = -6.7 |

|||

| Apr record low C = -1.0 |

|||

| May record low C = 4.0 |

|||

| Jun record low C = 12.2 |

|||

| Jul record low C = 12.5 |

|||

| Aug record low C = 14.9 |

|||

| Sep record low C = 9.0 |

|||

| Oct record low C = 3.2 |

|||

| Nov record low C = -6.1 |

|||

| Dec record low C = -8.5 |

|||

| year record low C = -10.4 |

|||

| precipitation colour = green |

|||

| Jan precipitation mm = 20.6 |

|||

| Feb precipitation mm = 19.9 |

|||

| Mar precipitation mm = 21.1 |

|||

| Apr precipitation mm = 20.8 |

|||

| May precipitation mm = 6.9 |

|||

| Jun precipitation mm = 0.2 |

|||

| Jul precipitation mm = 0.0 |

|||

| Aug precipitation mm = 0.0 |

|||

| Sep precipitation mm = 0.1 |

|||

| Oct precipitation mm = 10.8 |

|||

| Nov precipitation mm = 14.2 |

|||

| Dec precipitation mm = 21.1 |

|||

| year precipitation mm = 135.7 |

|||

| unit precipitation days = 1.0 mm |

|||

| Jan precipitation days = 4.3 |

|||

| Feb precipitation days = 3.8 |

|||

| Mar precipitation days = 3.4 |

|||

| Apr precipitation days = 2.8 |

|||

| May precipitation days = 1.3 |

|||

| Jun precipitation days = 0.0 |

|||

| Jul precipitation days = 0.0 |

|||

| Aug precipitation days = 0.0 |

|||

| Sep precipitation days = 0.1 |

|||

| Oct precipitation days = 2.0 |

|||

| Nov precipitation days = 2.6 |

|||

| Dec precipitation days = 4.0 |

|||

| year precipitation days = 24.3 |

|||

| Jan humidity = 73 |

|||

| Feb humidity = 64 |

|||

| Mar humidity = 54 |

|||

| Apr humidity = 33 |

|||

| May humidity = 39 |

|||

| Jun humidity = 34 |

|||

| Jul humidity = 37 |

|||

| Aug humidity = 39 |

|||

| Sep humidity = 42 |

|||

| Oct humidity = 45 |

|||

| Nov humidity = 56 |

|||

| Dec humidity = 72 |

|||

| year humidity = 49 |

|||

| Jan sun = 164.3 |

|||

| Feb sun = 184.8 |

|||

| Mar sun = 229.4 |

|||

| Apr sun = 258.0 |

|||

| May sun = 319.3 |

|||

| Jun sun = 363.0 |

|||

| Jul sun = 381.3 |

|||

| Aug sun = 362.7 |

|||

| Sep sun = 297.0 |

|||

| Oct sun = 263.5 |

|||

| Nov sun = 213.0 |

|||

| Dec sun = 164.3 |

|||

| year sun = 3200.6 |

|||

| Jand sun = 5.3 |

|||

| Febd sun = 6.6 |

|||

| Mard sun = 7.4 |

|||

| Aprd sun = 8.6 |

|||

| Mayd sun = 10.3 |

|||

| Jund sun = 12.1 |

|||

| Juld sun = 12.3 |

|||

| Augd sun = 11.7 |

|||

| Sepd sun = 9.9 |

|||

| Octd sun = 8.5 |

|||

| Novd sun = 7.1 |

|||

| Decd sun = 5.3 |

|||

| yeard sun = 8.8 |

|||

| source 1 = NOAA<ref name=NOAA>{{cite web |url=ftp://ftp.atdd.noaa.gov/pub/GCOS/WMO-Normals/TABLES/REG_VI/SY/40061.TXT |title=Palmyra Climate Normals 1961–1990 |publisher=[[アメリカ海洋大気庁|National Oceanic and Atmospheric Administration]] |accessdate=April 26, 2017}}</ref> |

|||

| source 2 = [[ドイツ気象局|Deutscher Wetterdienst]] (humidity, 1956–1978),<ref name=DWD>{{cite web |url=http://www.dwd.de/DWD/klima/beratung/ak/ak_400610_kt.pdf |title=Klimatafel von Palmyra / Syrien |format=PDF |work=Baseline climate means (1961-1990) from stations all over the world |publisher=Deutscher Wetterdienst |language=de |accessdate=April 26, 2017}}</ref> Meteo Climat (record highs and lows)<ref name=meteoclimat>{{cite web |url=http://meteo-climat-bzh.dyndns.org/index.php?page=stati&id=1127 |title=Station Palmyre |publisher=Meteo Climat |language=fr |accessdate=April 26, 2017}}</ref> |

|||

<!--|date=April 2012--> |

|||

}} |

|||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

パルミラの近くには、[[旧石器時代]]の[[ヒト]]の痕跡を示す洞窟遺跡が認められ<ref name=Kodama1980_5 /><ref>[[#Akazawa|赤澤 (2019) [2018]]]、114-115頁</ref>、約7万5000年前からの[[中期旧石器時代|旧石器時代中]]・[[後期旧石器時代|後期]]の[[細石器]]類が多数発見されている<ref name=Bounni&Asaad_14>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、14頁</ref>。また、パルミラのエフカの泉付近より[[新石器時代]]の[[燧石]]片が発見されるとともに<ref name=Kodama1994_23>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、23頁</ref>、パルミラの[[遺丘]](テル、tell)の多くから同じく新石器時代のものが発見され、7000年前からの定着が認められる<ref name=Bounni&Asaad_14 />。ベル神殿の地層からも燧石片のほか[[青銅器時代]]<ref name=Kodama1994_23 />中期(紀元前2200-前1550年)初頭の痕跡(陶片<ref name=Kodama1994_23 />)が発見されている<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、49頁</ref>。 |

|||

パルミラの近くからは、約7万5000年前の[[旧石器時代]]の[[石器]]が発見されている<ref name="パルミラの遺跡p14"/>。ユーフラテス河畔の[[マリ (シリア)|マリ]]遺跡で発掘された紀元前2000年代頃の[[粘土板]]からも、この都市の名前(Tadmor、または Tadmur、または Tudmur)と思われる記述が見つかっている[http://www.syriagate.com/Syria/about/cities/Homs/palmyra.htm]。 |

|||

パルミラ(タドモル)について記した最古の遺物は、[[紀元前19世紀]]の古アッシリア語([[アッカド語#時代区分|アッカド語]])[[粘土板]]文書であり、[[アナトリア半島]]([[トルコ]]中部<ref name=Mutaguchi_52>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、52頁</ref>)の[[キュルテペ]]で発見された[[カッパドキア]]文書に、売買契約の証人「タドムリム(タドモル人)プズル=イシュタル」<ref name=Bounni&Asaad_16 />(Puzur-Istar Ta-ad-mu-ri-im) の名が見られる<ref name=Kodama1994_23 />。当時のタドモルは、古代の[[マリ (シリア)|マリ]]をシリア北部の都とした<ref>[[#Maejima|前嶋 (1982)]]、35頁</ref>[[セム語族]]の[[アムル人]]が占有していた<ref name=Mutaguchi_52 />。このユーフラテス河畔のマリ遺跡(現、テル・ハリーリ)で発掘された[[紀元前18世紀]]の[[楔形文字]]([[アッカド語]])粘土板2枚からも、それぞれ「タドモル(タドメル)」([[遊牧民族]]〈[[アラム人]]<ref name=Mutaguchi_52 />〉の「タドモル」襲撃<ref name=Kodama1994_23 />)、「タドモル人(タドメル人)」(マリに来た「タドモル人」<ref name=Kodama1994_23 />)の記述が見られる<ref name=Bounni&Asaad_16 />。[[紀元前1100年]]頃の[[アッシリア]]王[[ティグラト・ピレセル1世]]<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、277頁</ref>(在位紀元前1113-前1074年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、846・1784頁</ref>)の年代記を記した粘土板文書には、王が「アムル (Amurru<ref name=Kodama1994_23 />) の国のタドマル(タドムル)」を攻略したと刻まれている<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、5-6頁</ref><ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、16-17頁</ref>。 |

|||

=== ヘレニズム時代 === |

|||

[[アケメネス朝ペルシア]](紀元前550-前330年)の[[ダレイオス1世]](在位紀元前522-前486年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、813頁</ref>)が[[西アジア]]のほぼ全域を統一すると、広大な地域を結ぶ交易路を支配して「[[王の道]]」とともに整備した<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、207-209頁</ref>。しかし、地方支配が不安定になり分裂や進入が始まり、[[マケドニア王国|マケドニア]]の大王[[アレクサンドロス3世]](在位紀元前336-前323年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、95頁</ref>)が[[紀元前334年]]に侵攻し、アケメネス朝から覇権を奪い、その後、[[紀元前323年]]に没した<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、209-210頁</ref>。しかしこの間、都市・行路の整備、地方通貨の統一とともに、従来のアラム語に代えてギリシア共通語([[コイネー]])を公用語として、ギリシア文化を各地に浸透・融合させていった<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、211-217頁</ref>。 |

|||

アレクサンドロス3世の没後には[[ディアドコイ戦争]]と呼ばれる後継者争いが勃発した。そして、[[セレウコス1世]](在位紀元前304-前280年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、779・1786頁</ref>)が[[紀元前312年]]に北・東部シリアを得て[[セレウコス朝]](紀元前312-前63年)を創建<ref>[[#Hitti|ヒッティ (1991年)]]、83頁</ref>。[[歴史的シリア|シリア]]、[[バビロニア]]、[[イラン高原]]を継承して支配した時代に、繫栄していたパルミラの町は<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、17頁</ref>、自治に委ねられ、後には独立した。この時代に[[ヘレニズム文化]]が発展し<ref name=namikawa_4 />、紀元前1世紀までに、当初のベル神殿([[ヘレニズム]]神殿)が建立されている。また、多数の[[共同墓地]]である塔墓の建設も見られる。この紀元前1世紀以来、パルミラは4大部族が政治・経済を掌握し、それぞれ神殿を有していたとされる。[[紀元前44年]]から2世紀の碑文において、パルミラ語で「部族」(パハド、PḤD) を付した「族」(ブネー、BNY)の名は10を数え、「族」のみの名は60余りが知られているが、この4部族の名も各説が論じられており、コマラー ([[w:Bene Komare|Komare]]) 族、マッタボール (Mattabol) 族、マージヤン ([[w:Bene Ma'zin|Ma'zin]]) 族、ミーター (Mita) 族とする説があるほか、複数の異説も唱えられる。さらに、時代により有力部族の変遷もあったことが考えられる<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、167・169-170・178-181頁</ref>。 |

|||

[[紀元前64年]]、[[古代ローマ|ローマ]]([[共和政ローマ]])の[[ポンペイウス]]が、弱体化していたセレウコス朝を滅ぼして[[属州]]としたが<ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、52頁</ref>、パルミラはその影響下にあるものの<ref name=Shitomi_74>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、74頁</ref>、一方の[[パルティア]](アルサケス朝ペルシア、安息)勢力とローマ間の緩衝国のように独立を維持しながら、キャラバンの中継地として繁栄した<ref>[[#Hitti|ヒッティ (1991年)]]、119-120頁</ref><ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、58頁</ref>。ローマの[[ガイウス・プリニウス・セクンドゥス|プリニウス]]は、その時代のパルミラについて『[[博物誌]]』(紀元[[77年]])に、ローマとパルティアの2大強国の間にあり、両大国とも味方に引き込もうとするなどと記している<ref>[[#Maejima|前嶋 (1982)]]、181-182頁</ref><ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、24-25頁</ref>。その間、[[紀元前50年]]にパルティアの[[オロデス2世]](在位紀元前55/54-前37/36年<ref>{{Cite web |url=https://www.britannica.com/biography/Orodes-II |title=Orodes II |website=Britannica |accessdate=2022-04-21}}</ref>)がシリアに侵攻したことがあり<ref name=Kodama1994_25>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、25頁</ref>、また、ローマの歴史家[[アッピアノス]]の『ローマ誌 (''Romaika'') 』<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、36頁</ref>「内戦記」によれば、[[紀元前41年]]にローマの[[マルクス・アントニウス|アントニウス]]がパルミラを襲撃して略奪を企てたが、事前に情報を得たパルミラ人は、全財産を携えてユーフラテス川の対岸(東岸<ref>[[#Maejima|前嶋 (1982)]]、179頁</ref>)に渡り、射手を配置して万一の攻撃に備えた。そのためアントニウスの騎兵隊は何もない町から引き返したという<ref name=Kodama1994_25 /><ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、18頁</ref>。このユーフラテス川中流域<ref>[[#Rostovtzeff|ロストフツェフ (1978)]]、113頁</ref>、パルミラより250キロメートルにある[[ドゥラ・エウロポス]]辺りからは、[[紀元前33年]]のベル(ベール)とヤルヒボールに奉献した神殿の建立を記すパルミラ語碑文、紀元後[[32年]]のバールシャミン神殿の建立を示す碑文などが発見されており、当時この地域へのパルミラ人居住が認められる<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、260-261・266-267頁</ref>。 |

|||

=== ローマ帝国時代 === |

|||

[[ファイル:Palmyra trade.png|thumb|250px|[[シルクロード]]とパルミラの位置<br />(1世紀頃〈紀元前520-後500年〉)]] |

|||

紀元前1世紀末からの東西貿易の進展により<ref>[[#Kodama1985|小玉 (1985)]]、80・104-105頁</ref>、キャラバンの往来が盛んになると、パルミラ人も東西各地に商業活動を展開した<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、76-77頁</ref>。紀元[[19年]]にはすでにパルミラ人が[[セレウキア]]に居住していたことが認められ<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、143-144頁</ref>、陸路の東方交易が示唆される<ref name=Shitomi_73>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、73頁</ref>。 |

|||

[[ローマ帝国|ローマ]]第2代皇帝[[ティベリウス]](在位14-37年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、853・1803頁</ref>)の時代、パルミラはローマ帝国の[[シリア属州]]の一部となった<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、19-20頁</ref>。1世紀初頭とされるパルミラ語碑文には、アレキサンデルというパルミラ人がローマの[[ゲルマニクス]]により派遣され、[[カラケネ王国]](カラケーネー<ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、39・44-45・73・108・112頁</ref>〈メセネ、マイシャン<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、89-90頁</ref>〉{{efn2|「カラケネ」は[[ギリシア語]]によるカラケーネー (Characēnē) 、「メセネ」は[[アラム語]]によるメセーネー (Mesēnē) 地方<ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、39・44頁</ref>としてヨーロッパで用いられ、「マイシャン」はアラム語に基づくマイシャーン (Maišān) により西アジアで使用される<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、120-121頁</ref>。}}、[[紀元前2世紀]]後半-後3世紀初頭<ref>[[#Kobayashi2020|小林 (2020)]]、272頁</ref>)の王オラブゼス1世 (Orabazes I) に使わされたと記されており、パルミラはその当時には、ペルシア湾を通じてインド([[インダス川]]周辺)との海上貿易が盛んなカラケネとの交易があったことが示唆される<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、93-95頁</ref>。また、紀元[[70年]]と見られるパルミラの[[アゴラ]](取引場)付近の碑文に、カラケネの首都{{仮リンク|カラクス・スパシヌ|en|Charax Spasinu}}(スパシヌカラクス<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、123・125頁</ref>、カラクス<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、93頁</ref><ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、45・73-74頁</ref>〈現、[[ホラムシャハル]]付近<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、55頁</ref>〉)から上ってきたパルミラ商人が記されており<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、95頁</ref>、1世紀中頃よりパルミラ人の基地としての商業植民地がカラケネのペルシア湾岸にあったとされる<ref name=Shitomi_73 /><ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、95-96頁</ref>。さらに[[108年]]からのパルミラ碑文により、パルティアの[[ヴォロガセス1世]](在位51-80年<ref>{{Cite web |url=https://www.britannica.com/biography/Vologeses-I |title=Vologeses I |website=Britannica |accessdate=2022-04-21}}</ref>)が建てたユーフラテス中流域のヴォロゲシア (Vologesia〈{{仮リンク|ヴァラシャバード|en|Valashabad}}〉) へのパルミラ商人の居住が認められ<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、133-144・149頁</ref>、ペルシア湾と地中海を結ぶユーフラテス川を経由した東西交易が主体になったことが知られる<ref name=Shitomi_73 />。 |

|||

[[ファイル:Palmira Teatro romano - GAR - 7-01.jpg|thumb|250px|2世紀前半のパルミラの[[ローマ劇場]](2004年)]] |

|||

[[105年]]<ref name=Hitti_112>[[#Hitti|ヒッティ (1991年)]]、112頁</ref>、南のペトラを首都として地中海とペルシア湾との中継地として繁栄した[[ナバテア王国]]が<ref name=namikawa_4 />、皇帝[[トラヤヌス]](在位98-117年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、929・1803頁</ref>)に降伏し<ref name=Hitti_112 />、[[106年]]に<ref name=Mutaguchi_61>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、61頁</ref>ローマに併合されて<ref name=namikawa_4 />[[アラビア・ペトラエア]](アラビア属州、''Provincia Arabia''<ref>[[#hukutake|アントニオ・インベルニッツィ「東方ヘレニズム世界とササン王朝」『古代オリエントの世界』 (1984)]]、174</ref>)になると、その通商権はパルミラに移り<ref name=Mutaguchi_61 />、ローマ帝国と東方のペルシアからインド、[[中国]]を結ぶパルミラの重要性がこの時代に増していった<ref name=Bounni&Asaad_22>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、22頁</ref>。2世紀前半の[[123年]]と[[129年]]<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、28頁</ref>の2度、ローマの拡大路線を転換した皇帝[[ハドリアヌス]]がパルミラを訪れている<ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、75頁</ref>。ハドリアヌスは一大{{仮リンク|隊商都市|en|Caravan city}}となったパルミラに[[自由都市 (古典古代)|自由都市]]の資格を与え、[[137年]]には関税法の制定を許したことで<ref>[[#nhk|シルクロード検定実行委員会 (2019)]]、216頁</ref>、パルミラは、「パルミラ・ハドリアナ」(「ハドリアナ=パルミラ」<ref name=namikawa_15>[[#namikawa|泉拓良「パルミラにおけるローマ化の問題」『季刊 文化遺産 1』 (1996)]]、15頁</ref>〈ハドリアヌスのパルミラの意〉<ref name=Bounni&Asaad_22 />)、もしくは「ハドリアノポリス」(ハドリアヌスの都市)と称されるようになった<ref name=namikawa_15 /><ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、28-29頁</ref>。 |

|||

[[ファイル:Hadrian Gate Palmyra.jpg|thumb|250px|パルミラ遺跡の東側の{{仮リンク|パルミラの記念門|en|Monumental Arch of Palmyra|label=記念門}}(2004年)]] |

|||

カラケネとの交易がいよいよ活発になると、[[150年代]]にはパルミラ人自らも東方(インダス川河口地域)への航海に一部進出したことが碑文などから認められる<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、99-105頁</ref>。一方、パルミラからの碑文には、西方への進出に関するものはないが、地中海沿岸への往来は容易であり<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、106頁</ref>、[[イタリア]]をはじめ、ローマ帝国のもとにあったエジプト({{仮リンク|コプトス|en|Qift}})、[[ルーマニア]]([[ダキア]])、[[アルジェリア]]([[ヌミディア]])、[[イギリス]]([[ブリタニア]])などからパルミラ語碑文の墓碑や奉献文が発見されている<ref name=Shitomi_74 /><ref>[[#Kodama1985|小玉 (1985)]]、114-115頁</ref>。 |

|||

[[セウェルス朝]](193-235年)を建てた皇帝[[セプティミウス・セウェルス]](在位193-211年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、765・1803頁</ref>)がパルミラを訪れた後、息子の[[カラカラ]]帝(在位211-217年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、358・1803頁</ref>)の時代に[[古代の植民都市|植民都市]]に昇格したパルミラは商業活動を極めた。このセウェルス朝の時代に、列柱道路はベル神殿に向けて延ばされ、ローマ風の記念門(凱旋門)が構築されるなど最盛期を迎えた<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、61-62頁</ref>。 |

|||

[[旧約聖書]]の『[[歴代誌|歴代誌第二]]』8章4節では、[[古代イスラエル]]の国王[[ソロモン]]が荒れ野に「タドモル」の街を築いたと記されている<ref name="パルミラの遺跡p17">[[#パルミラの遺跡|パルミラの遺跡 (1988)]]、17頁</ref>。『[[列王記|列王記第一]]』の9章18節でも、ソロモンが築いた街や基地の中に「תמר」(タモル Tamor またはタマル Tamar)の名がみられるが、伝統的にこの部分は「タドモル」と読むことになっており、[[タルムード]]や[[ミドラーシュ]]の冊子にある注釈のいくつかでは、この街をシリア砂漠にあると記している。[[フラウィウス・ヨセフス]]の『ユダヤ古代誌』第8巻においても、タドモルはソロモンが創建したと書かれ、ギリシア語のパルミラの名も併記されている。[[ヘブライ語#現代ヘブライ語|現代ヘブライ語]]においてもパルミラはタドモルと呼ばれる。 |

|||

=== 諸王の王 === |

|||

タドモル(パルミラ)の人々はアラブ人であったが、[[アラム語]]の方言(パルミラ語)を話し、[[アラム文字]]を手直しした独自の文字([[パルミラ文字]])を用いていた。パルミラ文字は今も遺跡の各所に残る。 |

|||

{{main|セプティミウス・オダエナトゥス}} |

|||

{{see also|{{仮リンク|パルミラの君主一覧|en|List of Palmyrene monarchs}}}} |

|||

[[222年]]<ref name=Shitomi_108>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、108頁</ref>、パルミラと関係の深いカラケネ王国は、パルティア(アルサケス朝)を倒して[[サーサーン朝|サーサーン朝ペルシア]](224-651年)を興した[[アルダシール1世]](在位226年頃{{efn2|アルダシール1世は、224年にパルティアを倒し、226年に首都[[クテシフォン]]を陥落させて即位したことから、サーサーン朝の創始年とともに224年あるいは226年ともされる<ref name=Shitomi_108 />。}}-241年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、81・1786頁</ref>)によって<ref name=Kobayashi2020_273>[[#Kobayashi2020|小林 (2020)]]、273頁</ref>滅ぼされた<ref name=Mutaguchi_63>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、63頁</ref>。その後、サーサーン朝は[[230年]]にメソポタミアを占領すると、ペルシア湾を支配して海上交易を拡大していった<ref name=Kobayashi2020_273 /><ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、31頁</ref>。[[シャープール1世]](在位241-272年<ref name=Mutaguchi_63 /><ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、272頁</ref>)の時代にわたってシリアからメソポタミアにかけてサーサーン朝とローマとの戦闘が相次ぎ、パルミラの通商が途絶えがちになるに従い、パルミラの射手を中心とする部隊がローマのもと編成されていく<ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、112-113頁</ref>。 |

|||

[[260年]]に皇帝[[ウァレリアヌス]](在位253-260年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、159・1803頁</ref>)が、シャープール1世との戦闘({{仮リンク|シャープール1世のシリア・メソポタミア戦争|it|Campagne siriano-mesopotamiche di Sapore I|label=シリア・メソポタミア戦争}})において、{{仮リンク|エデッサ (メソポタミア)|en|Edessa|label=エデッサ}}(現、[[ウルファ]]<ref>[[#Kobayashi2020|小林 (2020)]]、274頁</ref>)の戦いで捕虜となり<ref>[[#Hitti|ヒッティ (1991年)]]、120頁</ref><ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、113頁</ref>、首都[[クテシフォン]]で虜囚のまま虐殺されると<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、63-64頁</ref>、[[セプティミウス・オダエナトゥス]](オダイナト<ref>[[#Hitti|ヒッティ (1991年)]]、120-121頁</ref>{{efn2|オダエナトゥスはギリシア名。オダイナト、Odaynath、Udaynath と称される。アラビア語のオダイナ、Odaynah、Udaynah は「小さい耳」の意<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、64-65頁</ref>。}}〈ウダイナ<ref>[[#Maejima|前嶋 (1982)]]、183-188頁</ref>〉)が、[[262年]]、凱旋の途につくシャープール軍を<ref name=Shitomi_113-114>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、113-114頁</ref>ユーフラテス河畔において襲撃し<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、64頁</ref>、クテシフォンまで追い詰め一矢を報いた<ref name=Shitomi_113-114 /><ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、247頁</ref>。オダエナトゥスは[[アラブ人]]の家系であり<ref name=Bounni&Asaad_23>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、23頁</ref>、[[元老院議員]]で「タドモル首長」(レーシュ=タドモル<ref name=Bounni&Asaad_23 />〈RŜ TDMWR〉、パルミラ太守〈{{lang-el|exarchos Palmyrenōn}}〉<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、275頁</ref>)の称号を持ったハイラーン (Hairan) の息子であった<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、64-66頁</ref>。 |

|||

=== セレウコス朝からローマ時代 === |

|||

[[アケメネス朝|アケメネス朝ペルシャ]]から覇権を奪い取った[[マケドニア王国]]の[[アレクサンドロス3世|アレクサンドロス大王]]が[[紀元前323年]]に没すると、[[ディアドコイ戦争]]と呼ばれる後継者争いが勃発した。{{要出典範囲|[[セレウコス朝]]がシリアを奪った際|date=2010年10月}}、パルミラの街は自治に委ねられ、後には独立した。[[紀元前1世紀]]には[[パルティア]]と[[共和政ローマ]]の間の緩衝国として独立を維持し、キャラバンの中継地として繁栄を謳歌した。[[紀元前41年]]にローマの将軍[[マルクス・アントニウス]]がパルミラを征服しようとしたが、パルミラ人はローマ軍接近の情報を得て[[ユーフラテス川]]の対岸方面に逃げたため失敗した。これは当時、まだパルミラが貴重品をすぐに持って逃げられるような、[[遊牧民]]の宿営ほどの規模であったことを示す。一方、当時のパルミラ商人は[[イタリア]]海域に船を所有し、[[インド]]産の[[絹]]の貿易を支配していたとされる<ref>''Terry Jones' Barbarians'', [[テリー・ジョーンズ|Terry Jones]], Alan Ereira</ref>。 |

|||

オダエナトゥスは、続いて[[ガッリエヌス]](在位253-268年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、361・1803頁</ref>)を支援して対抗勢力を討つなど皇帝の即位に貢献したことで、内憂外患に悩まされるローマの東の守りを任されるに至った。後の[[271年]]のパルミラ語碑文には「諸王の王」(王の中の王<ref>[[#Inoue2007|井上 (2007)]]、739・742-743頁</ref>)にして「東方全域の総督(改革者<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、276頁</ref>・再建者<ref>[[#Inoue2007|井上 (2007)]]、739・743頁</ref>)」という称号が記されている<ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、114頁</ref>。本拠パルミラはローマから半独立状態にあり、オダエナトゥスは東方総督として、[[肥沃な三日月地帯]]のシリアからメソポタミアのオアシス都市を味方にして、常にサーサーン朝と対峙したが、[[267年]]の出征の際、オダエナトゥスと長男{{仮リンク|ヘロデス|en|Hairan I}} (Herodes<ref name=Britannica_Odaenathus />) が、エメサ(現、[[ホムス]]<ref name=Britannica_Odaenathus>{{Cite web |url=https://www.britannica.com/biography/Septimius-Odaenathus |title=Septimius Odaenathus |website=Britannica |accessdate=2022-04-21}}</ref>)で、甥の{{仮リンク|マエオニウス|en|Maeonius}}によって暗殺された<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、66頁</ref><ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、114頁</ref>。しかし、オダエナトゥスの後妻であった[[ゼノビア]](バト=ザッバイ〈BTZBY、Bath-Zabbai〉「ザッバイの娘」の意<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、272頁</ref>)が間もなく鎮圧し<ref>[[#Maejima|前嶋 (1982)]]、186-187頁</ref>、実子の[[ウァバッラトゥス]](ワーバラト<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、31・272・275・277-281頁</ref>、ワハバッラート〈「神[[アッラート]]の贈り物」の意〉<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、70頁</ref>)を擁立してパルミラの実権を握った<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、67頁</ref><ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、115-116頁</ref>。文化的素養があったといわれるゼノビアは、側近の一人として哲学者{{仮リンク|カッシオス・ロンギノス|en|Cassius Longinus (philosopher)}}を顧問に迎えている<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、254-255・262-263頁</ref><ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、68頁</ref>。 |

|||

皇帝[[ティベリウス]](在位14 - 37年)の時代、パルミラはローマ帝国の[[シリア属州]]の一部となった<ref name="パルミラの遺跡p19-20">[[#パルミラの遺跡|パルミラの遺跡 (1988)]]、19-20頁</ref>。[[106年]]に南にある[[ペトラ]]を都とする[[ナバテア王国]]がローマに征服されるとその通商権はパルミラに移り、ローマ帝国と東方のペルシア、インド、中国とを結ぶ重要性はこの時期増していった<ref name="パルミラの遺跡p22">[[#パルミラの遺跡|パルミラの遺跡 (1988)]]、22頁</ref>。[[129年]]、ローマの拡大路線を転換した皇帝[[ハドリアヌス]]は視察巡幸の途中にパルミラを訪れた。その魅力にとりこにされたハドリアヌスはパルミラに自由都市の資格を与え、パルミラ・ハドリアナ(Palmyra Hadriana, ハドリアナパルミラ〈ハドリアヌスのパルミラの意〉<ref name="パルミラの遺跡p22"/>)と改名した。 |

|||

=== パルミラ |

=== パルミラ帝国 === |

||

{{main|パルミラ帝国}} |

{{main|パルミラ帝国}} |

||

{{see also|ゼノビア|ウァバッラトゥス|ザブダス|パルミラのエジプト征服}} |

|||

[[212年]]、[[サーサーン朝]](ペルシア)が衰退するパルティアを圧迫し、[[チグリス川]]およびユーフラテス川の河口を占領すると、パルミラ経由の通商は途絶えがちになった。パルミラの長官セプティミウス・ヘロドの息子、[[セプティミウス・オダエナトゥス]]は皇帝[[ウァレリアヌス]](在位253 - 260年<ref name="パルミラの遺跡p24">[[#パルミラの遺跡|パルミラの遺跡 (1988)]]、24頁</ref>)からシリア属州総督に任命された。[[260年]]にウァレリアヌス帝がサーサーン朝との戦いで捕らえられ<ref name="ヒッティp120">[[#ヒッティ|ヒッティ (1991年)]]、120頁</ref>、虜囚となったままビシャプールで死ぬと、オダエナトゥスは復讐としてペルシア領内に遠征し、[[クテシフォン]]にも2度侵攻した。オダエナトゥスは内憂外患に悩まされるローマの東の守りを任され、その本拠パルミラはローマから半独立状態にあったが、[[267年]]にオダエナトゥスが甥に殺されると、妻[[ゼノビア]]が息子[[ウァバッラトゥス]]を擁立してパルミラの実権を握った。ゼノビアは哲学者カッシウス・ロンギヌス[[:en:Cassius Longinus (philosopher)|(en)]]を顧問に迎え、[[アラビア・ペトラエア]]の州都[[ボスラ]]を征服し、さらには[[アエギュプトゥス]](エジプト属州)へも遠征して領土を拡大した([[パルミラのエジプト征服]])。 |

|||

オダエナトゥス亡き後、皇帝ガッリエヌスは東方の司令官に{{仮リンク|アウレリウス・ヘラクリアヌス|en|Aurelius Heraclianus|label=ヘラクリアヌス}}を就かせ、ペルシアに遠征を命じたが、パルミラ軍の攻撃に会い失敗している。しかしこの当時、シリアの州都[[アンティオキア]](現、[[アンタキヤ]]<ref>[[#yuzankaku|間舎 (2017)]]、83頁</ref>)はまだローマの支配下にあった<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、255頁</ref>。一方、ローマでは[[268年]]に[[クラウディウス・ゴティクス]](在位268-270年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、435・1803頁</ref>)が皇位に就くも270年に没し<ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、116-117頁</ref>、同じ時代に[[ゲルマン人]]部族の侵入などもあって混乱するなか<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、276-277頁</ref>、ゼノビアはパルミラの将軍[[ザブダス]]をアラビア・ペトラエア(アラビア属州)の都ボストラ(現、[[ボスラ]])に遠征させた({{仮リンク|ボストラ略奪|en|Sack of Bostra}})。さらに交易の要衝であった[[アエギュプトゥス]](エジプト属州)の[[アレクサンドリア]]にザブダス率いるパルミラ軍7万人を派遣して占領した([[パルミラのエジプト征服]])<ref name=Kodama1980_255-256・267 /><ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、117頁</ref>。パルミラ軍がアンティオキアに侵攻したのは270年頃といわれる<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、264頁</ref>。そして[[アウレリアヌス]](在位270-275年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、12・1803頁</ref>)がローマ皇帝に即位した後、ゼノビアは「女王<ref>[[#Kodama1958|小玉 (1958)]]、95頁</ref>」の称号をもって独立を宣言したと見られ<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、256-261頁</ref>、[[272年]]には<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、82-83頁</ref>、帝国における皇妃(女王<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、28頁</ref>)の称号「[[アウグストゥス (称号)|アウグスタ]]<ref name=Kodama1958_98>[[#Kodama1958|小玉 (1958)]]、98頁</ref>」を名乗り<ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、118頁</ref>、また、息子ウァバッラトゥスを皇帝である「アウグストゥス<ref name=Kodama1958_98 />」としている<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、26-28頁</ref>。 |

|||

[[ファイル:Map of Ancient Rome 271 AD.svg|thumb|250px|古代ローマ時代271年の勢力図<br />{{legend|#aade86|[[ガリア帝国]]}}{{legend|#ff7f7f|[[ローマ帝国]]}}{{legend|#ffd429|'''[[パルミラ帝国]]'''}}]] |

|||

北にある大都市[[アンティオキア]]も奪おうとしていたゼノビアは、[[273年]]に皇帝[[ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌス]](在位270 - 275年)の親征を受けて敗北し、捕らえられローマに送られた。虜囚となったゼノビアはローマ近郊の[[ティヴォリ]]に邸宅を持つことを許されて華やかな余生を送ったが、パルミラの街は破壊され、ロンギヌスらパルミラ政府の高官は殺された。 |

|||

ローマ帝国の属州であった{{仮リンク|シリア・パレスティナ|en|Syria Palaestina}}、アラビア・ペトラエア、アエギュプトゥスを支配して領土を拡大したパルミラは、さらに[[カッパドキア]]の[[アンキュラ]](現、アンカラ)も占領し<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、71頁</ref>、アナトリア([[小アジア]])にまで進出した<ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、118-119頁</ref>。しかし、272年初頭に皇帝アウレリアヌスがパルミラ制圧に乗り出すと、[[プロブス]]にアエギュプトゥスへの遠征を命じるとともに、皇帝自らもアナトリアに親征し、諸都市をほとんど無血奪還した。ゼノビアは、アンティオキア近郊の{{仮リンク|イマエの戦い|en|Battle of Immae}}、さらに{{仮リンク|エメサの戦い|en|Battle of Emesa}}においても敗北すると、パルミラに退いて持久戦を試みが、その後ついに272年のうちにユーフラテス河畔で捕らえられ<ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、119-120頁</ref>、ローマに送られた<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、72-73頁</ref>。虜囚となったゼノビアは、歴史家{{仮リンク|ゾシモス (歴史家)|en|Zosimus (historian)|label=ゾシモス}}の『ローマ史 (''Historia Nova'') <ref>{{Cite web |url=https://kotobank.jp/word/%E3%82%BE%E3%82%B7%E3%83%A2%E3%82%B9-90062 |title=ゾシモス |website=[[コトバンク]] |publisher=[[朝日新聞社]] |accessdate=2022-04-21}}</ref>』によれば<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、286-287頁</ref>、ローマに連行される途中で疾病あるいは絶食により亡くなったといわれるほか<ref>{{Cite web |url=https://www.livius.org/sources/content/zosimus/zosimus-new-history-1/zosimus-new-history-1.59/ |title=Zosimus, New History 1.59 |year=2018 |website=Articles on ancient history |publisher=Livius.org |accessdate=2022-04-21}}</ref>、『[[ヒストリア・アウグスタ]](ローマ皇帝群像)』では、[[274年]]、ローマで皇帝アウレリアヌスの凱旋式に引き立てられた後、近郊のティブル(現、[[ティヴォリ]])に<ref name=Kodama1980_271 />[[ヴィラ]](邸宅)を持つことを許されて豊かな余生を送ったとされる<ref>[[#namikawa|牟田口義郎「ゼノビア女王の物語」『季刊 文化遺産 1』 (1996)]]、40頁</ref><ref name=Shitomi_120>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、120頁</ref>。ロンギヌスらパルミラの高官は処刑された<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、263頁</ref>。そして273年<ref name=Kodama1980_271 />、反乱を起こしたパルミラは破壊された<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、73頁</ref>。 |

|||

[[ファイル:Diocletian's camp and Qasr Ibn Maʿan.jpg|thumb|250px|{{仮リンク|ディオクレティアヌス城砦|en|Camp of Diocletian}}と後方の山上にある{{仮リンク|アラブ城 (パルミラ)|en|Palmyra Castle|label=アラブ城}}(ファフル・エル=ディン・エル=マアニ城、カラート・イブン・マーン)]] |

|||

ローマ帝国は以後、パルミラをローマ軍団の基地に変えてしまった。[[ディオクレティアヌス]]帝の時代には、ペルシアの侵攻に備えてさらに多くの部隊が駐留できるよう規模が拡大され、城壁で囲まれた。 |

|||

ローマ帝国は、以後パルミラをローマ軍の基地に変えた。皇帝[[ディオクレティアヌス]](在位284-305年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、843・1803頁</ref>)の時代、[[297年]]([[298年]]<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、85頁</ref>)にはサーサーン朝の[[ナルセ1世]](在位293-302年<ref>{{Cite web |url=https://www.britannica.com/biography/Narses-king-of-Sasanian-empire |title=Narses |website=Britannica |accessdate=2022-04-21}}</ref>)とニシビス(現、{{仮リンク|ヌサイビン|en|Nusaybin}})で結んだ平和条約により、国境をユーフラテス川支流の[[ハブール川]]と定められたが<ref name=Kodama1994_32>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、32頁</ref>、ペルシアの侵攻に備えてさらに多くの部隊が駐留できるように<ref name=Shitomi_120 />、城砦(軍営地)として一部規模を拡大し、城壁で囲んだ<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、31・85頁</ref>。 |

|||

=== 東ローマ帝国時代 === |

|||

[[ファイル:Palmyre Vue Generale.jpg|thumb|250px|アラブ砦から見下ろしたパルミラ遺跡。列柱道路の先、オアシスの手前に大きなベル神殿がある。]] |

|||

[[東ローマ帝国]](ビザンティン帝国)の時代、[[5世紀]]頃になるとベル神殿<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、274・281頁</ref>、それに{{仮リンク|バールシャミン神殿|en|Temple of Baalshamin}}は[[キリスト教会]]に転用され<ref name=Bounni&Asaad_31>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、31頁</ref>、また、バールシャミン神殿の西約150メートルの場所には、その5-[[6世紀]]頃に<ref>[[#Kodama1985|小玉 (1985)]]、43頁</ref>資材を再利用して建設された2つのキリスト教会の跡がある<ref name=Bounni&Asaad_31 />。5世紀末から6世紀にかけて[[東ローマ帝国]]と同盟関係を持った{{仮リンク|ガッサーン族|en|Ghassanids}}(ガッサーン朝〈ジャフナ朝、Jafnids〉)のアラブ系王朝が<ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、153-155頁</ref>、5-6世紀、シリア砂漠を支配していた<ref name=Kodama1994_32 />。その宮廷アラビア詩人{{仮リンク|ナービガ (詩人)|en|Al-Nabigha|label=ナービガ}}(アル=ナービガー=アル=ドビアーニ)は、[[ジン (アラブ)|ジン]](神霊)がパルミラ(タドモル)を建設したと伝えたことにより<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、31-32頁</ref>、後の[[1348年]]初頭に[[イブン・バットゥータ]]が[[バグダード]]からダマスカスに向かう途中パルミラを訪れた際、ジンが築いたというナービガの詩を引用している<ref>[[#Maejima|前嶋 (1982)]]、175-177頁</ref><ref>{{Cite book |和書 |author=イブン・バットゥータ |authorlink=イブン・バットゥータ |translator=[[家島彦一]]訳注 |editor=[[w:Ibn Juzayy|イブン・ジュザイイ]]編 |title=[[旅行記 (イブン・バットゥータ)|大旅行記]] 7 |year=2002 |publisher=[[平凡社]] |series=[[東洋文庫 (平凡社)|東洋文庫]] 704 |isbn=4-582-80704-6 |pages=141-142}}</ref>。皇帝[[ユスティニアヌス1世]](在位527-565年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、1569・1804頁</ref>)の時代には{{仮リンク|パルミラの周壁|en|Walls of Palmyra}}が補強されている<ref name=Kodama1994_32 />。 |

|||

[[ファイル:City of Tadmor, Syria.jpg|thumb|250px|パルミラ遺跡の隣にある、現代のタドモルの街]] |

|||

=== |

=== イスラム帝国時代 === |

||

[[634年]]、最初の[[ムスリム]](イスラム教徒)がパルミラにたどり着き、[[ハーリド・イブン=アル=ワリード]]率いる[[イスラム帝国]]の初代[[カリフ]]、[[アブー・バクル]](在位632-634年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、53・1787頁</ref>)の[[正統カリフ]]軍({{lang-en-short|[[w:Rashidun army|Rashidun army]]}})がパルミラを占領し、アラブ人イスラム教徒が支配する町となった。パルミラは、[[ウマイヤ朝]](661-750年)のカリフの[[ヒシャーム・イブン・アブドゥルマリク]](在位724-743年<ref>{{Cite web |url=https://www.britannica.com/biography/Hisham-ibn-Abd-al-Malik |title=Hishām ibn ʿAbd al-Malik |website=Britannica |accessdate=2022-04-21}}</ref>)が統轄した{{仮リンク|アル=ハイル・アル=ガルビ城|en|Qasr al-Hayr al-Gharbi}}(カスル・アル=ハイル・アル=ガルビ〈パルミラ西南63km〉<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、119頁</ref>)と{{仮リンク|アル=ハイル・アル=シャルキ城|en|Qasr al-Hayr al-Sharqi}}(カスル・アル=ハイル・アル=シャルキ〈パルミラ東北105km〉<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、115頁</ref>)の間に位置し、それら2か所の城塞ともパルミラ繁栄時代の灌漑設備を再利用したこともあり、パルミラは軍事および経済における要衝となった<ref name=Bounni&Asaad_32>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、32頁</ref>。ウマイヤ朝最後の第14代カリフ、[[マルワーン2世]](在位744-750年<ref>{{Cite web |url=https://www.britannica.com/biography/Marwan-II |title=Marwān II |website=Britannica |accessdate=2022-04-21}}</ref>)の時代<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、1472・1787頁</ref>、[[745年]]にパルミラで惹起した反乱を鎮圧するとともに<ref name=Kodama1994_32 />、東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世の時代の周壁を撤去している<ref name=Bounni&Asaad_32 />。しかし、[[アッバース朝]](750-1258年)の時代になるとパルミラはカリフから無視され<ref name=Bounni&Asaad_32 />、[[1089年]]の大地震で被害を受けた後、パルミラはほぼ完全に放棄された<ref>[[#Yamada|山田 (2016)]]、2頁</ref>。 |

|||

[[東ローマ帝国]]の時代、パルミラに新たに建設されたのはいくらかの[[キリスト教会]]のみで、市街の大半は廃墟のまま放置されていた。6世紀、遺跡とオアシスを見下ろす丘の上に砦が建設されている。[[634年]]、最初の[[ムスリム]](イスラム教徒)がパルミラにたどり着き、次いで[[636年]]に[[ハーリド・イブン=アル=ワリード]]率いる[[イスラム帝国]]の[[正統カリフ]]軍がパルミラを占領し、アラブ人イスラム教徒が支配する町となった。800年ごろから数少ない住民もパルミラを去り始め、[[1089年]]の大地震で被害を受けた後は完全に放棄された<ref>[http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_%281913%29/Palmyra "Palmyra". Catholic Encyclopedia. (1913). New York: Robert Appleton Company.]</ref>。[[カトリック教会]]は現在も、パルミラに名義[[司教]]を残している<ref>[http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/d2p35.html Palmyra (Titular See)] - [http://www.catholic-hierarchy.org catholic-hierarchy.org]</ref>。 |

|||

パルミラは、[[12世紀]]にダマスカスを支配した[[ブーリー朝]](1104-1154年<ref>{{Citation |和書 |author=森山央朗 |title=第3章 フドナ: 法学的定義・歴史的実態・ハマースの選択 |page=42 |url=https://www2.jiia.or.jp/pdf/resarch/h22_chuto_wahei_2010/04_Chapter3.pdf |format=PDF |accessdate=2022-04-21}}</ref>)、12-[[13世紀]]の[[アイユーブ朝]](1171-1250年<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、124・144-145頁</ref>)、13-[[16世紀]]の[[マムルーク朝]](1250-1517年<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、124・232頁</ref>)において重視されるようになると、ベル神殿は要塞化されるとともに、本殿は[[イスラム教]]の[[モスク]]に転用された<ref name=Bounni&Asaad_32 />。また、シリア砂漠を抑えるための拠点となるオアシスの重要性はこの時代も変わらず、パルミラ遺跡の西側の山上にあってオアシスを見下ろす大きな城塞({{仮リンク|アラブ城 (パルミラ)|en|Palmyra Castle|label=アラブ城}})の当初の基礎は、ホムスの領主による[[1230年]]にさかのぼり<ref name=BBC201511 />、[[マムルーク朝]]の陶器も認められている<ref name=Bounni&Asaad_32 />。[[14世紀]]前半の歴史家で高級[[官吏]]であった{{仮リンク|イブン ・ファドル・アッラー・ウマリー|en|Ibn Fadlallah al-Umari}}は<ref>{{Cite web |url=https://www.universalis.fr/encyclopedie/ibn-fadl-allah-al-umari/ |title=Ibn Faḍl Allāh al-ʻUmarī (1301-1349) |website=[[w:Encyclopædia Universalis|Encyclopædia Universalis]] |publisher=Universalis.fr |language=fr |accessdate=2022-04-21}}</ref>、当時のパルミラの盛んな商業活動や邸宅・庭園について記している<ref name=Bounni&Asaad_32 />。その後、[[モンゴル民族|モンゴル]]([[ティムール朝]])の[[ティムール]](在位1370-1405年<ref>{{Cite web |url=https://www.britannica.com/biography/Timur |title=Timur |website=Britannica |accessdate=2022-03-20}}</ref><ref>{{Cite book |last=Ashrafyan |first=K. Z. |title=History of civilizations of Central Asia |url=https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000111664.xml=http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl |format=PDF |accessdate=2022-03-20 |year=1998 |publisher=[[UNESCO|UNESCO Publishing]] |isbn=978-92-3-103467-1 |volume=VI |pages=323-349 |chapter=Central Asia under Timur from 1370 to the Early Fifteenth Century |chapterurl=https://en.unesco.org/silkroad/knowledge-bank/central-asia-under-timur-1370-early-fifteenth-century}}</ref>)がシリアに侵入し<ref>[[#Hitti|ヒッティ (1991年)]]、294頁</ref>、[[1400年]]にアレッポを占領した後<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、855頁</ref>、[[1401年]]に[[支隊]]をパルミラに侵攻させた<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、32-33頁</ref>。 |

|||

シリア砂漠を抑えるための拠点となるオアシスの重要性は以後の時代も変わらず、パルミラ遺跡の周辺の山の上には13世紀に[[マムルーク朝]]が大きな砦を建てた。遺跡の跡地には人が住み着き始め、集落ができるようになった。[[1751年]]、ロバート・ウッドとジェームズ・ドーキンスの指揮する[[イギリス]]の探検隊がパルミラ遺跡を訪れ、[[1753年]]にはその報告書を出版した。これは[[ローマ建築]]の研究およびその後のヨーロッパの[[古典主義建築]]の発展に大きな影響を与えた。 |

|||

=== オスマン帝国時代 === |

|||

[[1929年]]、フランス委任統治当局がパルミラ遺跡の発掘を開始し、廃墟に寄り添うように建っていた集落の人々に代替地を提供して移住するように命令した。この代替地が、遺跡の隣にあるタドモルの町のはじまりである。タドモルは[[シリアの歴史#独立・シリア共和国|シリア共和国の独立]]後はホムス県に属し、遺跡を見に来る観光客のためのホテルや博物館を擁する観光の町として、またリン酸塩や天然ガスを産出する鉱業の町として重要となっている。 |

|||

16世紀の[[1516年]]([[オスマン・マムルーク戦争 (1516年-1517年)#レバントでの作戦(1516年)|第二次マムルーク・オスマン戦争]]<ref>{{Cite book |和書 |author=長谷部史彦 |authorlink=長谷部史彦 |title=オスマン帝国治下のアラブ社会 |year=2017 |publisher=[[山川出版社]] |series=世界史リブレット 112 |isbn=978-4-634-34950-6 |page=5}}</ref>)より[[オスマン帝国]]時代となる<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、33頁</ref>。17世紀初頭には、オスマン帝国の[[ドゥルーズ派]]で、レバノン山脈からシリア砂漠まで領有した{{仮リンク|マーン家|en|Ma'n dynasty}}の領主{{仮リンク|ファフル・アッディーン2世|en|Fakhr al-Din II}}が、パルミラ遺跡西側の高さ(比高)約150メートルの山上にある城塞、{{仮リンク|アラブ城 (パルミラ)|en|Palmyra Castle|label=アラブ城}}(ファフル・エル=ディン・エル=マアニ城<ref>[[#yuzankaku|山藤正敏 (2017)]]、138頁</ref>、カラート・イブン・マーン<ref name=BBC201511 />)を拡充したといわれる<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、90頁</ref>。しかし、この時代にパルミラは急速に衰退し、ベル神殿の境内を中心とした小集落となり、その後、跡地は[[1928年]]まで遊牧民族の使用する場所でしかなかった<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、33・129頁</ref>。 |

|||

=== |

==== 再発見 ==== |

||

[[ファイル:Gezicht op Palmyra-Hofstede-1693-Bijzondere Collecties UvA.jpg|thumb|450px|1693年のパルミラ遺跡の描画({{仮リンク|ジェラルド・ホフステッド|nl|Gerard Hofsted van Essen|label=G・ホフステッド}})]] |

|||

{{Seealso|{{仮リンク|ISILによる文化遺産の破壊|en|Destruction of cultural heritage by ISIL}}|パルミラ攻防戦}} |

|||

17世紀初頭になり、[[イタリア人]]、[[フランス人]]がそれぞれパルミラを訪れている。その後、[[1678年]]にイギリスの商人が[[アレッポ]]からパルミラ訪問を試みるも[[ベドウィン]]に捕らえられるなどして逃げ帰った後、[[1691年]]になって遂にパルミラ遠征が果たされた。この2度目の遠征に参加した牧師W・ハリファクス (William Halifax) は、[[1695年|1695]]-[[1697年]]に碑文の写しや旅行記を[[王立学会]]の『[[哲学紀要]]』に発表した。当時、ベル神殿の境内には粗末な住居があって30-40家族が暮らしていたという<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、24-25頁</ref>。また、同じく遠征隊に参加した[[オランダ人]]の{{仮リンク|ジェラルド・ホフステッド|nl|Gerard Hofsted van Essen|label=G・ホフステッド}}により、パルミラの詳細な[[油彩画]]が描かれた<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、33頁</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.codart.nl/guide/agenda/palmyra-stad-van-duizend-zuilen-in-deventer/#:~:text=The%20exhibition%20'Palmyra.,till%20the%20recent%20dramatic%20events. |title=Palmyra Stad van Duizend Zuilen in Deventer: 11 November 2016 - 12 February 2017 |website=CODAT |accessdate=2022-04-21}}</ref>。[[1696年]]には、{{仮リンク|アベデネゴ・セラー|en|Abednego Seller}}による古代パルミラについての著作が出版されている<ref>{{Cite book |last=Seller |first=Abednego |authorlink=w:Abednego Seller |title=The antiquities of Palmyra |url=https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb11096119?page=7 |accessdate=2022-04-21 |year=1696 |publisher=Smith and Walford |location=London}}</ref>。[[1710年]]に[[スウェーデン]]([[バルト帝国]])の王[[カール12世 (スウェーデン王)|カール12世]](在位1697-1718年<ref>{{Cite web |url=https://www.kungligaslotten.se/regentlangd/karl-xii.html |title=Kung Karl XII |website=De Kungliga Slotten |language=sv |accessdate=2022-04-21}}</ref>)に派遣されたC・ルース (Cornelius Loos) が、シリア、[[パレスチナ]]、エジプトに遺跡を描くために赴き、パルミラを訪れた際に遺構を描画し<ref>{{Cite web |url=https://rkd.nl/nl/explore/artists/50833 |title=Cornelius Loos |website=RKD |accessdate=2022-04-21}}</ref>、[[1711年]]<ref name=Kodama1980_25>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、25頁</ref>、報告書とともにカール12世に提出している<ref name=Rostovtzeff_142>[[#Rostovtzeff|ロストフツェフ (1978)]]、142頁</ref>。 |

|||

[[シリア内戦]]下の[[2015年]][[5月21日]]、[[カリフ]]制による[[イスラム過激派]]組織[[ISIL|ISIL (ISIS)]] が[[シリア軍]]を撃破して市街地を制圧、遺跡も同組織の支配下に置かれた<ref name=Reuters20150521>{{Cite web|date=2015-05-21 |url=http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPL3N0YC05G20150521 |title=イスラム国、シリア中部パルミラを制圧 世界遺産に破壊の危機 |publisher=[[ロイター]] |accessdate=2015-06-07}}</ref>。その際、遺跡の保護に携わっていた専門家[[ハレド・アサド]]を斬首し、8月にはバール・シャミン、ベル両神殿を相次いで破壊した。ハレド・アサドは、遺跡に眠ると噂されていた金塊捜索への協力を拒否したため殺害された<ref name="asahi20190119">[https://www.asahi.com/articles/ASM17569WM17UHBI00N.html 「パルミラ復興へ恩返し/遺跡守ろうとした学者 ISが処刑/旧知の日本人学者 若手を指導」]『[[朝日新聞]]』夕刊2019年1月19日(1面)2019年1月22日閲覧。</ref>。[[2015年]][[10月4日]]にはシリアの文化財保護当局が、地元の目撃者らの話として凱旋門が爆破されたことを伝えた<ref name=Reuters20151006>{{Cite web |date=2015-10-06 |url=http://www.cnn.co.jp/world/35071491.html |title=シリア・パルミラ遺跡の凱旋門、ISISが爆破 |publisher=[[CNN]] |accessdate=2015-10-06}}</ref><ref>{{cite news|url=http://www.huffingtonpost.jp/2015/08/23/archeologist-khaled-asaad-refused-to-tell-isis-_n_8029230.html |title=考古学者82歳、IS(イスラム国)に斬首される パルミラ遺跡を守り続け|publisher=[[ハフィントン・ポスト]]|date=2015-08-24}}</ref>。 |

|||

[[ファイル:Temple of Baalshamin in Palmyra by Robert Wood, 1753.png|thumb|250px|{{仮リンク|バールシャミン神殿|en|Temple of Baalshamin}}(中央左)の描画({{仮リンク|ロバート・ウッド (好古家)|en|Robert Wood (antiquarian)|label=ロバート・ウッド}}『パルミラの遺跡』1753年)]] |

|||

[[ロシア連邦航空宇宙軍によるシリア空爆|ロシア空軍による航空支援]]を得てシリア軍が交戦していたが、2016年3月27日、シリア国営テレビは、ISILからパルミラ全域を奪還したと報じた<ref>{{cite news|url=http://www.asahi.com/articles/ASJ3W54CFJ3WUHBI00F.html |title=アサド政権軍、ISからパルミラ奪還 国営メディア報道|publisher=朝日新聞デジタル|date=2016-03-27|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160327162236/https://www.asahi.com/articles/ASJ3W54CFJ3WUHBI00F.html|archivedate=2016年3月27日}}</ref><ref>{{cite news|url=http://jp.reuters.com/article/idJP2016032501002239 |title=「アサド政権軍がパルミラ奪還か」|publisher=ロイター|date=2016-03-26|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160325193358/https://jp.reuters.com/article/idJP2016032501002239|archivedate=2016年3月25日}}</ref><ref>{{cite news|url=http://www.wsj.com/articles/syrian-regime-regains-control-of-palmyra-1459065134 |title=Syrian Regime Regains Control of Palmyra|publisher=[[ウォール・ストリート・ジャーナル|WALL STREET JOURNAL]] |language=en|date=2016-03-27}}</ref>。 |

|||

[[1751年]]、{{仮リンク|ロバート・ウッド (好古家)|en|Robert Wood (antiquarian)|label=ロバート・ウッド}}と{{仮リンク|ジェームズ・ドーキンス (好古家)|en|James Dawkins (antiquarian)|label=ジェームズ・ドーキンス}}の指揮するイギリス([[グレートブリテン王国]])の探検隊がパルミラ遺跡を訪れ、[[1753年]]にはウッドによる学術的な著書が出版された<ref>[[#Rostovtzeff|ロストフツェフ (1978)]]、142-143頁</ref><ref>[[#Izumi|泉 (1999)]]、19頁</ref>。この『パルミラの遺跡 (''The Ruins of Palmyra'') 』は<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、34・79頁</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.rct.uk/collection/1071056/the-ruins-of-palmyra |title=The Ruins of Palmyra. 1753 |publisher=[[ロイヤル・コレクション|Royal Collection Trust]] |accessdate=2022-04-21}}</ref>、ローマ建築の研究およびその後のヨーロッパの[[古典主義建築]]の発展に大きな影響を与えた。[[1754年]]にはパルミラ文字が、フランス人の[[ジャン=ジャック・バルテルミー]]、[[イギリス人]]の{{仮リンク|ジョン・スウィントン|en|John Swinton (1703–1777)}}によってそれぞれ解読された<ref name=Kodama1980_25 />。その後、オスマン帝国への使節団の3年間の遠征に同行した{{仮リンク|ルイ・フランソワ・カサス|en|Louis-François Cassas}}が、[[1785年]]にパルミラを訪れた際、広範な遺跡の記録・描画を作成して[[1799年|1799]]-[[1800年]]に出版している<ref>{{Cite web |url=https://www.getty.edu/research/exhibitions_events/exhibitions/palmyra/exhibition.html#:~:text=In%20this%2021st%20century%2C%20war,the%20edge%20of%20their%20empires. |title=The Legacy of Ancient Palmyra |author=Getty Research Institute |authorlink=ゲティ研究所 |publisher=[[ゲティ財団|Getty]] |accessdate=2022-04-21}}</ref>。 |

|||

[[1853年]]に{{仮リンク|メルシオール・ド・ヴォギュエ|en|Melchior de Vogüé}}<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、34頁</ref>、[[1861年]]には{{仮リンク|ウィリアム・ワディントン|en|William Waddington|label=ウィリアム・H・ワディントン}}がパルミラ語碑文の写しを数多く持ち帰り<ref>{{Cite web |url=http://oxfordbiblicalstudies.com/print/opr/t256/e812 |title=Palmyra |website=Oxford Biblical Stadies Online |accessdate=2022-03-17}}</ref>、解読に関する問題をほぼ解決した<ref name=Kodama1980_25 />。そして[[1881年]]、[[ロシア人]](ロシア領アルメニア<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、78頁</ref>)の旅行家{{仮リンク|セミヨン・アバメレク=ラザレフ|en|Semyon Abamelek-Lazarev|label=アバメレク=ラザレフ}}が、パルミラの[[アゴラ]](取引場)の近隣で<ref>[[#Kodama1985|小玉 (1985)]]、89頁</ref>、長大な関税法の碑文を発見した<ref name=Rostovtzeff_142 />。この[[石灰岩]]4枚におよぶ関税法碑は、全幅4.80メートル、最高部1.75メートルで、パルミラ語とギリシア語がほぼ対訳して記されており、当時のパルミラを知る非常に貴重な碑文であった<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、40-41頁</ref>。A=ラザレフは、ヴォギュエの協力のもと[[ロシア語]]の著書『パルミラ』([[1884年]])を出版した<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、34・76頁</ref>。パルミラ関税法碑は、[[1901年]]、オスマン帝国より発見者のA=ラザレフに譲渡され、[[サンクトペテルブルク]]の[[エルミタージュ美術館]]に移送・保管された<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、41頁</ref>。[[1902年]]、パルミラの発掘調査が[[ドイツ人]]([[プロイセン王国]])考古学者{{仮リンク|オットー・プッフシュタイン|en|Otto Puchstein}}により始まり、第一次世界大戦時(1914-1918年)の[[1917年]]に{{仮リンク|テオドール・ウィーガンド|en|Theodor Wiegand}}ならびにプッフシュタインらにより再度なされた<ref>{{Cite web |url=https://npaph.com/schultz-palmyra/ |title=Arnold C. Schultz - Palmyra |year=2017 |website=NPAPH Project |accessdate=2022-04-21}}</ref>。 |

|||

シリア側は、「5年以内の修復が可能」との見解を示したが、ユネスコ側は「虚偽の報道で修復は不可能」と反論し、修復支援を全面拒否する意向を示した。 |

|||

=== フランス委任統治以降 === |

|||

2016年12月11日、パルミラはISILに再び制圧された<ref>{{Wayback|url=http://hosted.ap.org/dynamic/stories/M/ML_ISLAMIC_STATE?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT|title=「MILITANTS RETAKE ANCIENT CITY OF PALMYRA FROM SYRIAN FORCES」|date=20141109114112}} </ref>。 |

|||

[[ファイル:01 tadmor old village.jpg|thumb|upright|20世紀初頭(1900-1920年)の神殿内の集落の一角<ref>{{Cite web |url=https://www.loc.gov/pictures/item/2019692913/ |title=Palmyra (Tadmor). Street of village in Temple of the Sun |website=LIBRARY of Congress |accessdate=2022-04-21}}</ref>]] |

|||

第一次世界大戦の敗戦によるオスマン帝国の解体後<ref>{{Cite book |和書 |author=鈴木董 |authorlink=鈴木董 |title=オスマン帝国の解体 - 文化世界と国民国家 |origyear=2000 |year=2018 |publisher=[[講談社]] |series=[[講談社学術文庫]] |isbn=978-4-06-292493-1 |pages=224-225}}</ref>、これまでほぼ個人によってなされていたパルミラの調査・研究が、[[フランス委任統治領シリア|フランス委任統治当局]]のもと<ref>[[#Rostovtzeff|ロストフツェフ (1978)]]、144頁</ref>、[[1925年]]より組織的にパルミラ遺跡の発掘調査が行なわれるとともに修復・補強が開始された<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、26-27頁</ref>。[[1929年]]にベル神殿の発掘がされるようになると<ref name=Kodama1994_32 />、廃墟を埋めるように占拠していた集落の居住者に代替地を提供し<ref name=Akazawa_114>[[#Akazawa|赤澤 (2019) [2018]]]、114頁</ref>、[[1932年]]までの3年間のうちに家屋をほぼ完全に撤去して移住させた<ref name=Bounni&Asaad_56・129>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、56・129頁</ref>。この代替地が、遺跡の北東に隣接するタドモル(パルミラ)の町の始まりである<ref name=namikawa_13 /><ref name=Akazawa_114 />。 |

|||

[[1946年]]に[[シリアの歴史#独立・シリア共和国|シリア共和国の独立]]、[[1961年]]にシリア・アラブ共和国として再独立した後、[[1963年]]になるとパルミラ(タドモル)北近郊に井戸が掘られて水道が整備され、飲料水が確保された。[[リン酸塩]]の産出とともに、パルミラの灌漑緑地からはナツメヤシのほか、[[1977年]]には[[オリーブ]]の実2500トンが輸出され、パルミラ周辺の農園から[[小麦]]・[[大麦]]3000トン、[[綿花]]500トンが産出された。同じく1977年には遺跡を訪れる観光客のためのホテルや博物館(1961年8月6日開館<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、103頁</ref>)を擁する観光の町として、3万3000人が宿泊し、1万人が博物館を訪れ<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、129-130頁</ref>、1980年には「パルミラの遺跡」として[[ユネスコ]]の[[世界文化遺産]]に登録された<ref name=unesco />。[[1950年代]]の町の人口は数千人であったが<ref>[[#yuzankaku|ロバート・ズコウスキー (2017)]]、42頁</ref>、[[1982年]]には約3万人となった<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、129頁</ref>。 |

|||

2017年3月2日、シリア国営テレビは、シリア軍がISILから再びパルミラ全域を奪還したと発表した<ref>{{cite news|url=http://www.asahi.com/sp/articles/ASK331PNKK33UHBI001.html |title=アサド政権軍、ISからパルミラ再奪還 シリア|publisher=朝日新聞デジタル |date=2017-03-03}}</ref>。 |

|||

=== 21世紀 === |

|||

その後、ハレド・アサドの三男(元パルミラ博物館職員)やシリア政府の文化財・博物館局が、日本人考古学者などの協力を得ながら遺跡修復を図っている<ref name="asahi20190119"/>。 |

|||

[[ファイル:City of Tadmor, Syria.jpg|thumb|250px|パルミラ遺跡に隣接した{{仮リンク|タドモル (現代)|en|Palmyra (modern)|label=タドモル}}市街(2010年)]] |

|||

[[2010年]]には、主に観光の発展によって人口は6-7万人になっていた<ref>[[#yuzankaku|ロバート・ズコウスキー (2017)]]、42-43頁</ref>。しかし、[[アラブの春]]に始まる大規模な反政府民主化運動の騒乱がシリアにおよんだ[[2011年]]3月以降、紛争・武力衝突による被害を受けて<ref>[[#Abe|安倍 (2017)]]、127頁</ref>、2013年6月20日にシリアの世界遺産のすべてが危機遺産に指定された<ref name=AFP2013 />。ユネスコは[[2014年]]3月より「シリア文化遺産緊急保護プロジェクト」を開始したが<ref>[[#yuzankaku|山藤正敏 (2017)]]、146頁; [[#yuzankaku|ナーダ・アル=ハッサン (2017)]]、168頁</ref>、その後、パルミラは戦闘状態に陥り、町は廃墟と化した<ref>[[#yuzankaku|ロバート・ズコウスキー (2017)]]、43-44頁</ref>。 |

|||

==== ISILによる破壊 ==== |

|||

{{see also|{{仮リンク|ISILによる文化遺産の破壊|en|Destruction of cultural heritage by ISIL}}|パルミラ攻防戦}} |

|||

2014年6月より[[シリア内戦]]に乗じて[[カリフ]]制による[[イスラム過激派]]組織[[ISIL]] (IS) が参戦し<ref>{{Cite news |title=Syria: The story of the conflict |newspaper=BBC News |date=2016-03-11 |url=https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868 |publisher=BBC |accessdate=2022-04-21}}</ref>、[[2015年]]5月にホムス県東部に侵攻して[[シリア軍]]を撃破し<ref>[[#Aoyama|青山 (2017)]]、126頁</ref>、5月20日に<ref name=CNN201505 />パルミラを制圧。遺跡も同組織の支配下に置かれた<ref>{{Cite news |和書 |title=イスラム国、シリア中部パルミラを制圧 世界遺産に破壊の危機 |date=2015-05-21 |url=http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPL3N0YC05G20150521 |publisher=[[ロイター]] |accessdate=2021-04-21}}</ref>。そして6月27日、パルミラ博物館にあった{{仮リンク|アラート神殿のライオン像|en|Lion of Al-lāt}}が破壊された<ref>{{Cite news |title=Isis militants destroy 2,000-year-old statue of lion at Palmyra |newspaper=[[ガーディアン|The Guardian]] |date=2015-07-02 |url=https://www.theguardian.com/world/2015/jul/02/isis-militants-destroy-palmyra-stone-lion-al-lat |accessdate=2022-04-21}}</ref>(2017年に修復後、{{仮リンク|ダマスカス国立博物館|en|National Museum of Damascus}}に展示<ref>{{Cite news |title=Restoration works of Palmyra's famous ancient statue of Lion of Allat completed |newspaper=SANA |date=2017-10-01 |url=http://sana.sy/en/?p=114930 |publisher=[[w:Syrian Arab News Agency|Syrian Arab News Agency]] |accessdate=2022-04-21}}</ref>)。7月には遺跡の保護に携わっていた専門家[[ハレド・アサド]]がISILに拘束され、翌8月に<ref>{{Cite news |title=Profile: Khaled al-Asaad, Syria's 'Mr Palmyra' |url=https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33991863 |date=2016-08-19 |work=BBC News |publisher=BBC |accessdate=2022-04-21}}</ref>斬首・処刑された<ref>[[#yuzankaku|西藤、安倍、間舎 (2017)]]、1頁</ref><ref>{{Cite news |和書 |newspaper=[[ハフポスト]]日本語版 |title=考古学者82歳、IS(イスラム国)に斬首される パルミラ遺跡を守り続け |last=Mosbergen |first=Dominique |url=http://www.huffingtonpost.jp/2015/08/23/archeologist-khaled-asaad-refused-to-tell-isis-_n_8029230.html |date=2015-08-24 |accessdate=2022-04-21}}</ref>。ハレド・アサドは、遺跡に眠ると噂されていた金塊捜索への協力を拒否したため殺害されたといわれる<ref name="asahi20190119">{{Cite news |和書 |title=パルミラ復興へ恩返し/ 遺跡守ろうとした学者 ISが処刑/ 旧知の日本人学者 若手を指導 |newspaper=[[朝日新聞]] 夕刊 |date=2019-01-19 |publisher=朝日新聞社}}</ref><ref>{{Cite news |和書 |title=パルミラ遺跡に2トンの金塊? 学者はISに処刑された |newspaper=[[朝日新聞デジタル]] |date=2019-01-20 |author=其山史晃 |url=https://www.asahi.com/articles/ASM17569WM17UHBI00N.html |publisher=朝日新聞社 |accessdate=2022-04-21}}</ref>。そして8月23日に{{仮リンク|バールシャミン神殿|en|Temple of Baalshamin}}<ref>[[#yuzankaku|ロバート・ズコウスキー (2017)]]、41頁</ref><ref>{{Cite news |title=Palmyra's Baalshamin temple 'blown up by IS' |newspaper=BBC News |date=2015-08-24 |url=https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34036644 |publisher=BBC |accessdate=2022-04-21}}</ref>、8月30日に<ref>{{Cite news |title=Isis in Syria: Militants 'severely damage' ancient Bel Temple in Palmyra using explosives |newspaper=[[インデペンデント|The Independent]] |date=2015-08-30 |last=O'Connor |first=Roisin |url=https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-syria-militants-severely-damage-ancient-bel-temple-in-palmyra-using-explosives-10479158.html |accessdate=2022-04-21}}</ref>ベル神殿を相次いで破壊した<ref>{{Cite news |title=Syria's Palmyra Temple of Bel 'severely damaged' by IS |newspaper=BBC News |date=2015-08-31 |url=https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34103994 |publisher=BBC |accessdate=2022-04-21}}</ref><ref>{{Cite news |title=Palmyra's Temple of Bel destroyed, says UN |newspaper=BBC News |date=2015-09-01 |url=https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34111092 |publisher=BBC |accessdate=2022-04-21}}</ref>。9月初頭には{{仮リンク|エラベールの塔墓|en|Tower of Elahbel}}を含む塔墓の破壊が確認された<ref>{{Cite news |title=Islamic State 'blows up Palmyra funerary towers' |newspaper=BBC News |date=2015-09-04 |url=https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34150905 |publisher=BBC |accessdate=2022-04-03}}</ref>。[[衛星画像]]によれば、塔墓は8月27日から9月2日までにエラベールの塔墓のほか3基(71号塔墓、Julius Aurelius Bolma の塔墓、Kithoth Tomasu の塔墓)が破壊され、それ以前の6月26日から8月27日の間にも3基(Banai 家の塔墓、ヤンブリク〈イアムリク<ref>{{Cite web |url=http://www.kamit.jp/31_syria/syria.htm |title=第1章 シリアの建築 |author=神谷武夫 |date=2018-12-01 |website=世界のイスラーム建築 |work=中東建築 |accessdate=2022-04-24}}</ref>、Iamliku〉の塔墓、アテナタン〈Atenaten〉の塔墓)の破壊が認められた<ref name=ASOR>{{Cite report |date=2015-09 |title=ASOR Cultural Heritage Initiatives (CHI): Planning for Safeguarding Heritage Sites in Syria and Iraq weekly report 57–58 |url=https://www.asor-syrianheritage.org/wp-content/uploads/2015/11/ASOR_CHI_Weekly_Report_57%E2%80%9358r.pdf |publisher=ASOR Cultural Heritage Initiatives | format=PDF |section=Weekly Report 57-58 |pages=43-57 |accessdate=2022-04-21}}</ref>。さらに10月4日には{{仮リンク|パルミラの記念門|en|Monumental Arch of Palmyra|label=記念門}}(凱旋門)が爆破された<ref>{{Cite news |和書 |title=シリア・パルミラ遺跡の凱旋門、ISISが爆破 |newspaper=CNN.co.jp |date=2015-10-06 |url=http://www.cnn.co.jp/world/35071491.html |publisher=CNN |accessdate=2022-04-21}}</ref>。 |

|||

[[ロシア連邦航空宇宙軍によるシリア空爆|ロシア空軍による航空支援]]を得てシリア軍が交戦していたが<ref name=BBC201511 />、[[2016年]]3月25日<ref>{{Cite news |和書 |title=アサド政権軍がパルミラ奪還か |date=2016-03-26 |url=http://jp.reuters.com/article/idJP2016032501002239 |agency=[[共同通信社]] |publisher=ロイター |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160325193358/https://jp.reuters.com/article/idJP2016032501002239 |archivedate=2016-03-25 |accessdate=2022-04-21}}</ref>、{{仮リンク|シリア国営テレビ|en|Syria TV}}は、ISILからパルミラ全域を奪還したと報じた<ref>{{Cite news |和書 |title=アサド政権軍、ISからパルミラ奪還 国営メディア報道 |newspaper=朝日新聞デジタル |date=2016-03-27 |author=春日芳晃、乗京真知 |url=http://www.asahi.com/articles/ASJ3W54CFJ3WUHBI00F.html |publisher=朝日新聞社 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160327162236/https://www.asahi.com/articles/ASJ3W54CFJ3WUHBI00F.html |archivedate=2016-03-27 |accessdate=2022-04-21}}</ref><ref>{{Cite news |title=Syrian Regime Regains Control of Palmyra From Islamic State |newspaper=[[ウォール・ストリート・ジャーナル|The Wall Street Journal]] |date=2016-03-27 |url=http://www.wsj.com/articles/syrian-regime-regains-control-of-palmyra-1459065134 |publisher=[[ダウ・ジョーンズ|Dow Jones & Company]] laccessdate=2022-04-21}}</ref>。しかし、ISILが敗走する前に、{{仮リンク|アラブ城 (パルミラ)|en|Palmyra Castle|label=アラブ城}}に甚大な被害を与えていたことが確認された<ref>{{Cite news |title=Palmyra Castle partially damaged due to ISIS acts, plans to restore it to its former gloly |newspaper=SANA |date=2016-03-26 |last1=Said |first1=H. |last2=Raslan |first2=Rasha |last3=Sabbagh |first3=Hazem |url=http://sana.sy/en/?p=72903 |publisher=Syrian Arab News Agency |archiveurl= https://web.archive.org/web/20160327133431/http://sana.sy/en/?p=72903 |archivedate=2016-03-27 |accessdate=2022-04-21}}</ref><ref>[[#yuzankaku|ホマーム・サード (2017)]]、35・68頁</ref>。奪還直後の3月のうちに{{仮リンク|シリア文化財博物館総局|en|Directorate-General of Antiquities and Museums|label=シリア文化財博物館総局}} (DGAM)<ref>[[#tsukuba|マムーン・アブドゥルカリム、リーナ・クティエファン、アフマド・デーブ (2015)]]、3-6頁</ref> によりパルミラ博物館の安定化措置が講じられ<ref>[[#yuzankaku|ロバート・ズコウスキー (2017)]]、45頁</ref>、翌4月4日には、[[ポーランド]]や<ref>[[#yuzankaku|ロバート・ズコウスキー (2017)]]、39-40頁; [[#yuzankaku|バルトシュ・マルコヴスキー (2017)]]、51頁</ref>[[フランス]]の専門家らとともに<ref>[[#yuzankaku|ホマーム・サード (2017)]]、67-68頁</ref>パルミラの被災状況の調査と修復・移送を開始した<ref>[[#yuzankaku|西藤、安倍、間舎 (2017)]]、1-2頁</ref><ref>[[#kashikoken|橿原考古学研究所附属博物館 (2022)]]、8頁</ref>。また、ユネスコの提案に同調してシリア文化財博物館総局は、パルミラ遺跡および博物館の状況の記録と損害の程度の査定ならびに被害に対する安定化を実施していった<ref>[[#yuzankaku|ナーダ・アル=ハッサン (2017)]]、174-175頁</ref>。 |

|||

2016年5月5日には、ロシア軍の支援によるパルミラ奪還を記念し、ISILの占拠時に処刑場とされた{{仮リンク|パルミラのローマ劇場|en|Roman Theatre at Palmyra}}において、ロシアの指揮者[[ヴァレリー・ゲルギエフ]]による[[サンクトペテルブルク]]の[[マリインスキー劇場管弦楽団]]の演奏会が開催された<ref>{{Cite news |title=Russia's Valery Gergiev conducts concert in Palmyra ruins |newspaper=BBC News |date=2016-05-05 |url=https://www.bbc.com/news/world-middle-east-36211449 |publisher=BBC |accessdate=2022-04-21}}</ref>。しかし、シリア内戦が継続するうちに<ref>[[#Aoyama|青山 (2017)]]、164頁</ref>、同年12月11日、パルミラはISILに再び制圧された<ref>[[#yuzankaku|西藤、安倍、間舎 (2017)]]、200頁</ref><ref>{{Cite news |和書 |title=IS、世界遺産都市シリア・パルミラを再制圧 |newspaper=BBC News/ Japan |date=2016-12-12 |url=https://www.bbc.com/japanese/38285554 |publisher=BBC |accessdate=2022-04-21}}</ref>。そして2017年1月、ローマ劇場の正面部分、それに四面門の大半が爆破された<ref name=BBC201701>{{Cite news |title=Syria: IS destroys part of Palmyra's Roman Theatre |newspaper=BBC News |date=2017-01-20 |url=https://www.bbc.com/news/world-middle-east-38689131 |publisher=BBC |accessdate=2022-04-21}}</ref><ref>{{Cite news |title=ISIS Destroys Part of Roman Theater in Palmyra, Syria |newspaper=[[ニューヨーク・タイムズ|The New York Times]] |date=2017-01-20 |last=Bilefsky |first=Dan |url=https://www.nytimes.com/2017/01/20/world/middleeast/palmyra-syria-isis-amphitheater.html |publisher=[[ニューヨーク・タイムズ・カンパニー|The New York Times Company]] |accessdate=2022-04-21}}</ref>。 |

|||

2017年3月2日、{{仮リンク|国営シリア・アラブ通信社|en|Syrian Arab News Agency}} (SANA) は、シリア軍がISILから再びパルミラ全域を奪還したことを報じた<ref>{{Cite news |和書 |title=シリア軍、パルミラ再奪還 「イスラム国」完全撤退 |newspaper=産経フォト |date=2017-03-03 |url=https://www.sankei.com/photo/daily/news/170303/dly1703030007-n1.html |publisher=[[産経新聞社]]}}</ref>。直ちに文化財博物館総局によって遺跡の被害が調査され、新たに破壊されたローマ劇場と四面門以外、被害は比較的軽微であることが確認された<ref>[[#yuzankaku|西藤、安倍、間舎 (2017)]]、200-201頁</ref>。その後、シリアの文化財博物館総局らが、日本など国内外の機関・団体と連携し、専門家の協力を得ながら破壊された彫像の修復ならびに遺跡の調査・修復を図っている<ref name="asahi20190119"/><ref>[[#kashikoken|橿原考古学研究所附属博物館 (2022)]]、2・10・18-22頁</ref>。 |

|||

== 言語・文字 == |

|||

[[ファイル:Palmyra Julius Aurelius Zenobius inscription.jpg|thumb|upright|列柱に刻まれた[[ギリシア語]](上)とパルミラ語(下)による顕彰碑文<ref>[[#namikawa|酒井龍一「パルミラ碑文を読む」『季刊 文化遺産 1』 (1996)]]、35頁</ref>]] |

|||

{{main|{{仮リンク|パルミラ語|en|Palmyrene Aramaic}}|パルミラ文字}} |

|||

現在は[[アラビア語]]が使用されるが<ref name=Kodama1994_25 />、パルミラ(タドモル)人の多くがアラブ人となった時代にも、アラビア語({{仮リンク|古アラビア語|en|Old Arabic}})はほとんど記されず、長く根付いた言葉である[[アラム語]]<ref>[[#Maejima|前嶋 (1982)]]、182頁</ref>のパルミラ方言を使い<ref name=namikawa_34 /><ref>[[#Shitomi|蔀 (2018)]]、52・74頁</ref>、[[アラム文字]]より派生した独自の[[パルミラ文字]]を用いていた。アラム語は[[ヘブライ語]]やアラビア語なども属する[[セム語派]]であり<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、36-38頁</ref>、[[紀元前6世紀]]以来<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、103頁</ref>、7世紀まで国際的な商業語として広く利用されたことで各地に方言が見られるが、アラム語は現存する言語のうちヘブライ語に最も近く、パルミラ文字は紀元前1世紀頃の[[死海文書]]のヘブライ文字に近似する。パルミラ語は[[西セム語]]とされるものの[[東セム語]]の要素も認められる<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、36-38頁</ref>。 |

|||

パルミラ文字は当時の貨幣のほか、今日の遺跡の各所に残る<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、35頁</ref>。文字は22種で語末形1種、数字4種、文末記号1種であり、アラビア語と同じく右から左に進行する<ref name=namikawa_34 />。パルミラ文字は、紀元前44年の碑文が初出であり最後は274年となるが、その間パルミラ文字の書体も変化していることから、約30年の誤差で年代が分かるとの見解もある<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、39頁</ref><ref>[[#Sakai|酒井 (1997)]]、14-15・18頁</ref>。 |

|||

ギリシアやローマの影響により、繁栄の時代には公用語としてギリシア語が使用されたことから、公的には多くがパルミラ語とギリシア語が併記されたほか、ギリシア語のみや一部ラテン語も記された。当時のパルミラの人名においてもパルミラ名とギリシア名の両方を持つことが多い<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、37-38頁</ref>。また、[[ユダヤ]]系のほかペルシア系やラテン系の名もつけられ、皇帝[[ハドリアヌス]](在位117-138年<ref>[[#iwanami|岩波書店編集部 (1981)]]、1042・1803頁</ref>)によってローマと緊密性を増した[[130年]]頃よりラテン系の名が多用され、2世紀後半以降ギリシア・ラテン系の名とともにラテン系の「称号」が急増している<ref>[[#namikawa|泉拓良「パルミラにおけるローマ化の問題」『季刊 文化遺産 1』 (1996)]]、14-17頁</ref>。 |

|||

== 文化 == |

|||

2世紀には{{仮リンク|隊商都市|en|Caravan city}}として都市建築が進展し、[[ラクダ]]の往来のために舗装されないものの、列柱道路沿いには屋根のある両側の歩道沿いに店が並び、水道管も備えられていた。そして列柱道路の北側西方には住宅街が構築されていた。当時の有力なパルミラの家族の生活は、通常、ローマ貴族の様式を模していた。浮彫りや遺物によれば、家屋内には[[ベッド]]、[[椅子]]、[[絨毯]]、彫像、[[燭台]]、[[ランプ (照明器具)|ランプ]]、それに鍋、[[盃]]、油や[[ぶどう酒]]の壺など日常道具があったことがうかがえる<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、41・175-176・178頁</ref>。 |

|||

[[ファイル:PalmyraWoman.JPG|thumb|upright|パルミラ女性の胸像<br />2世紀後半、150-200年([[大英博物館]]所蔵){{efn2|高さ51cmの[[石灰岩]]に彫られた女性アクマト (Aqmat) の肖像で、その[[アラム語]](パルミラ語)碑文には「アクマト、ハガグの娘、ゼビダの子孫、マアンの子孫、悲しいかな!」と刻まれる。}}<ref>[[#Caygill|ケイギル (2000)]]、242頁</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1908-0417-1 |title=bust: Museum number 102612 |website=The British Museum |accessdate=2022-04-21}}</ref>]] |

|||

{{仮リンク|地下墳墓|en|Hypogeum}}(ヒュポゲウム、''[[w:Hypogeum|Hypogeum]]'')の男性像のうち[[神官]](聖職者)は頭部に円筒状の帽子({{lang-en-short|[[w:Modius (headdress)|modius-hat]]}})を被る<ref>[[#kodansha18|『シリア国立博物館』 (1979)]]、106頁</ref><ref>[[#kashikoken|橿原考古学研究所附属博物館 (2022)]]、12-16頁</ref>。女性像は、[[ベール (服飾)|ベール]]を被って衣装をまとい、冠([[ヘッドドレス|頭飾り]])[[首飾り]]、[[耳飾り]]、襟留([[ブローチ]])、[[腕輪]]、[[指輪]]といった豊かな[[装身具]]を身に着けている<ref name=Kodama1994_176-177>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、176-177頁</ref>。盛装は装飾の目的のみならず、魔除けや地位・財産の象徴ならびに保管の役目もあった<ref name=namikawa_44>[[#namikawa|道明三保子「砂漠のファッション - パルミラの服飾文化」『季刊 文化遺産 1』 (1996)]]、44頁</ref>。鍵を手にした女性像もいくつか見られるほか<ref name=Kodama1994_176-177 />、糸巻きや紡いだ糸を手にするものもある<ref name=namikawa_44 />。 |

|||

衣服の織物の素材は、西アジア文化圏の[[羊毛]]によるものに加え、シルクロードの東西交流により[[絹]]が伝来すると、西方に絹を伝搬するのみならず、絹を使用した独自の織法(織り方)や文様による織物を生産し、東方に逆輸出もなし得ている<ref name=namikawa_44 /><ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、71-72頁</ref>。中国([[漢]])の文様には関心を持たず、パルミラ人が注目したのはあくまで絹の素材感であった<ref>[[#namikawa|道明三保子「砂漠のファッション - パルミラの服飾文化」『季刊 文化遺産 1』 (1996)]]、45頁</ref>。パルミラではすでに毛織物や混織の特徴的な文様が創出されていた<ref>[[#namikawa|坂本和子「羊毛文化と絹文化の遭遇」『季刊 文化遺産 1』 (1996)]]、25-29・33頁</ref>。パルミラの[[絹織物]]においては、中国の[[養蚕]]による絹糸でなく西域の[[野蚕]]から採られた太い糸の平絹も認められる<ref>[[#namikawa|坂本和子「羊毛文化と絹文化の遭遇」『季刊 文化遺産 1』 (1996)]]、33頁</ref>。また、パルミラでは[[アマ (植物)|アマ]](亜麻)を素材とした織物([[リンネル]])も酷暑に適して使用されていた。一方で綿はあまり見られず、インドから輸入されたものといわれる<ref>[[#namikawa|道明三保子「砂漠のファッション - パルミラの服飾文化」『季刊 文化遺産 1』 (1996)]]、44-45頁</ref><ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、65頁</ref>。 |

|||

これらの絹織物や絹糸などと同じく、キャラバンにより運ばれていた奢侈品(しゃしひん)<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、70頁</ref>としては、[[メノウ]]、[[真珠]]、[[ラピスラズリ]]、[[トルコ石]]、それに[[香料]]などが挙げられる<ref name=Miyashita_210 />。しかし、パルミラの関税法碑文に記された品目は食料を中心とした日常必需品が主であり、奢侈品としては、紫色染の羊毛と香油だけが記載されている<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、54-58・62-71頁</ref>。 |

|||

=== 美術 === |

|||

[[ファイル:PALMYRA Tempio di Baal particolare del fregio con sfilata degli dei - GAR - 6-057.jpg|thumb|250px|ベル神殿外壁([[柱廊]]の大梁〈装飾帯、[[フリーズ (建築)|フリーズ]]〉)の一部分(2002年)<br />[[唐草模様|葡萄唐草]]の上に<ref>[[#kodansha18|『シリア国立博物館』 (1979)]]、112-113頁</ref>、上半身が人間で下半身が[[ヘビ]]の怪獣(左)と神々の戦いが描かれ、武装した諸神が正面を向いて並ぶ<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、54頁</ref>。]] |

|||

{{see also|{{仮リンク|パルミラ葬制レリーフ|en|Palmyrene funerary reliefs}}}} |

|||

パルミラに残る建築様式は[[ギリシア建築|ギリシア]]・ローマ建築の影響が色濃く、都市計画とともに[[コリント式]]円柱が並び、劇場が建築された<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、35頁</ref>。しかし一方で、例えばベル神殿の側壁外側の[[付柱]](片蓋柱)は[[イオニア式]]であり、かつて[[青銅]]製の[[鍍金]]で覆われていた列柱の[[柱頭 (建築)|柱頭]]上部はコリント式であるが、その上の水平材([[エンタブラチュア]])の[[アーキトレーブ]]には異なる形式([[オーダー (建築)|オーダー]])が見られるほか、さらに上部の[[狭間胸壁]]は、メソポタミア南部のバビロニアや[[イラン]]の古代建築の様式であるなど、さまざまな要素が混在する<ref>[[#Rostovtzeff|ロストフツェフ (1978)]]、6-7・147・153頁</ref>。パルミラの彫刻は、周辺の丘陵より採取された軟・硬質の石灰岩に施され、構造物の装飾帯([[フリーズ (建築)|フリーズ]])や[[繰形]](刳形、モールディング)の装飾などには[[石膏]]や[[漆喰]]も使われた。ベル神殿の[[柱廊]]の天井を支えた大梁の装飾帯には多様な浮彫りが施され、彩色されていた<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、36・52・54頁</ref>。 |

|||

[[ファイル:Tomba di Elahbel, Palmira.jpg|thumb|left|150px|エラベールの塔墓の1階内部装飾<ref name=kodansha18_104-105>[[#kodansha18|『シリア国立博物館』 (1979)]]、104-105頁</ref>(2010年)]] |

|||

墳墓においては、コリント式柱頭の壁柱や格子状の彩色天井などが施された{{仮リンク|エラベールの塔墓|en|Tower of Elahbel}}の装飾が知られたが<ref name=kodansha18_104-105 /><ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、96頁</ref>、ISILにより爆破されている<ref name=ASOR />。また、地下墳墓の装飾において、[[三兄弟の地下墓]]の紀元[[160年|160]]-[[191年]]のものといわれる漆喰による[[フレスコ]]は<ref>[[#kodansha18|『シリア国立博物館』 (1979)]]、102頁</ref>、肖像とともに有翼女神[[ニーケー|ニケ]]やギリシア神話の物語などが描かれている<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、163-164頁</ref>。しかし、墓室がISILの基地に利用された際に損傷した<ref>[[#yuzankaku|ホマーム・サード (2017)]]、38・69-70頁</ref>。 |

|||

[[ファイル:Damascus, National Museum, Hypogeum of Yarhai (6362299863).jpg|thumb|250px|1935年に移送された<ref>[[#Rostovtzeff|ロストフツェフ (1978)]]、159頁</ref>{{仮リンク|ヤルハイの地下墓|en|Hypogeum of Yarhai}}の復元・展示の一部({{仮リンク|ダマスカス国立博物館|en|National Museum of Damascus}})<ref name=kodansha18_104-105 />]] |

|||

彫像については、地下墓室の[[石棺]]に装飾された「家族饗宴像」の浮彫りなどが知られ<ref name=kodansha18_104-105 />、これらの群像の多くは、死者である主人公が肘をついて横臥し、足元に妻が座り、家族に囲まれた饗宴の様相が示される<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、166頁</ref>。寄り掛かった姿でぶどう酒の盃を手にする構図は、[[紀元前7世紀]]のメソポタミアのアッシリア王[[アッシュルバニパル|アッシュル=バニパル]]の饗宴図浮彫り([[紀元前650年]]頃、大英博物館所蔵)にあるように<ref>[[#Caygill|ケイギル (2000)]]、48頁</ref><ref>[[#kodansha6|『大英博物館』 (1977)]]、20頁</ref>、もともと古代西アジアの風習であったものが地中海に伝わり<ref name=namikawa_22>[[#namikawa|田辺勝美「パルミラ美術の特色と東西文化交流」『季刊 文化遺産 1』 (1996)]]、22頁</ref>、変遷したことがギリシアの青銅像(紀元前6世紀)<ref>[[#Caygill|ケイギル (2000)]]、242頁</ref>や壺絵([[紀元前5世紀|紀元前5]]-[[紀元前4世紀|前4世紀]])などから知られる。ローマ時代にそれがパルミラにも伝来し、神々の饗宴と同様、死後も永遠の楽園にいることを示すものになった<ref name=namikawa_22 />。 |

|||

[[ファイル:Palmira Museo - GAR - 7-01.jpg|thumb|left|150px|アラート神殿の[[アテーナー]]像(2004年)]] |

|||

墳墓から発掘された肖像はローマの彫像などを想起させるが、[[ミハイル・ロストフツェフ|M・ロストフツェフ]]はパルミラの美術を単に[[ギリシア美術|ギリシア]]・[[ローマ美術]]の一形態とせず、東方の[[ドゥラ・エウロポス]]や[[ハトラ]]とともに、ほぼ同時代の「{{仮リンク|パルティア美術|en|Parthian art}}」と名付けた独特な美術の1つとした<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、184-185頁</ref>。その西アジア美術の特徴として、正面を向いた描写(正面性)、硬直したような直立姿勢(直線性)、線を中心とした表現、物体の姿の忠実な再現(真実主義)<ref>[[#namikawa|田辺勝美「パルミラ美術の特色と東西文化交流」『季刊 文化遺産 1』 (1996)]]、17・20-21頁</ref>、それに遠くを見つめるような表現(精神性)が指摘される。とりわけ彫像の厳格な正面からの描写は特徴的なものであり、{{仮リンク|ユリウス・ランゲ|en|Julius Lange (art historian)|label=J・ランゲ}}が「正面性の法則 (Gesetzes der Frontalität) 」と称した原始的な形態の特性として捉えられる<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、225-226頁</ref><ref>{{Cite web |url=https://artscape.jp/artword/index.php/%E6%AD%A3%E9%9D%A2%E6%80%A7 |title=正面性 |author=中島水緒 |website=artscape |accessdate=2022-04-21}}</ref>。さらにギリシア美術の影響を受けた[[ガンダーラ美術]]、それに[[ガンダーラ]]の影響があったとされる[[マトゥラー]]美術との類似性なども唱えられている<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、186-199・202頁</ref>。 |

|||

しかし、2-3世紀の礼拝のための彫像はギリシア的なものが見られ、{{仮リンク|アラート神殿|en|Temple of Al-Lat}}からの断片により復元された[[アテーナー]]像(アラート=アテナ神像<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、111頁</ref>)は、ギリシアの[[パルテノン神殿]]に祀られた女神{{仮リンク|アテーナー・パルテノス|en|Athena Parthenos}}(紀元前5世紀中頃)からの影響がはっきりと認められる<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、66・110頁</ref>。右手に[[槍]]を持ち、左手に[[盾]]を持っていた女神像はアンティオキアないしアナトリアで作成され、アラート神殿に納められたものであった<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、110頁</ref>。このパルミラ博物館にあった女神アテーナーの[[大理石]]の復元像もISILによって頭部や腕部が打ち砕かれており、2016年10月、ダマスカスに移送された<ref>[[#yuzankaku|バルトシュ・マルコヴスキー (2017)]]、24・26・58頁</ref>。 |

|||

=== 宗教 === |

|||

パルミラの神名は60神以上が数えられるほか<ref name=kashikoken_3>[[#kashikoken|橿原考古学研究所附属博物館 (2022)]]、3頁</ref>、名が記されない神の祭碑などが多数認められる。パルミラには土着の諸神崇拝とともに隊商都市として各地の諸神を祀る場が設けられていたが、そのうちベル(Bel、[[アッカド語]]「ベール」BL, Bêlu<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、186頁</ref>〈「[[バアル]]」<ref>[[#Mutaguchi|牟田口 (2001)]]、49頁</ref>B'L, Baal〉)がパルミラの最高神となった<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、123-124頁</ref>。 |

|||

==== ベル三位神 ==== |

|||

[[ファイル:Temple of Bel in Palmyra.JPG|thumb|250px|内陣(ケッラ<ref>[[#Rostovtzeff|ロストフツェフ (1978)]]、6-7・67・147・153・156・262頁</ref>〈[[セラ (建築)|セラ]]、''cella''〉)にベル三位神が祀られた[[ベル神殿]]の本殿(2005年)]] |

|||

ベル(ベール)はメソポタミアの都市[[バビロン]]の主神[[マルドゥク]]に由来し、[[ハンムラビ]](在位1792-1750年<ref>{{Cite web |url=https://www.britannica.com/biography/Hammurabi |title=Hammurabi |website=Britannica |accessdate=2022-04-21}}</ref>)が[[バビロニア]]を統一したことにより、マルドゥクは国家神として「ベル(ベール)」(アッカド語で「主」の意)という最高神となり、後に<ref>[[#Kobayashi2020|小林 (2019)]]、20・246-247・259・261・279頁</ref>紀元前後まで「ベル=マルドゥク」(「〈神々の〉主マルドゥク」の意)と呼ばれた。パルミラにおいては、[[紀元前3世紀]]後半にはすでに外来の一地方神としてベールの崇拝があったとされるが、最高神になる過程において、パルミラ土着の地方神「ボール」(BWL, Bôl) がベールに変化・昇格したともいわれる<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、186-189頁</ref>。 |

|||

さらに三位神の形式が取り入れられ、最高神ベル(ベール)とともに、それぞれ「ボール」から派生した[[太陽神]]ないし混合神で「泉の支配者」の{{仮リンク|ヤルヒボール|en|Yarhibol}}、[[月神]]で「復活の精」の{{仮リンク|アグリボール|en|Aglibol}}を合祀し、ヤルヒボールを向かって左、アグリボールを右に配置した。碑文では、ベル、ヤルヒボール、アグリボールの順に刻まれる<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、137-144頁</ref>。ギリシア語碑文において、ベルは[[ギリシア神話]]の最高神で[[天空神]]の[[ゼウス]]([[ローマ神話]]の[[ユーピテル]]に相当)としてディオス(ゼウス)=ベーロスの名が見られ、ヤルヒボールには太陽神([[ヘーリオス]])にあたるヘーリオドーロスが認められる<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、192-195頁</ref>。成立の年代は明確でないが、碑文により紀元前33年、[[ドゥラ・エウロポス]]にベルとヤルヒボールの2神に奉献した神殿が認められ、その後、ベル神殿が建立された紀元32年の碑文が三位神の初見となることから、その間に形成されたことが示唆される<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、145頁</ref>。また、ベル三位神に加えてアラビアの神{{仮リンク|アルス (神)|en|Arsu|label=アルス}}や女神アラート(Allat、[[アッラート]]、Al-Lat)ないし女神[[アスタルト]](アスタルテ)を加えた意匠のほか、外来の太陽神[[シャマシュ]]の組み合わせ、さらにベルの祭祀において[[ディオニューソス]]の関連も認められる<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、197-199頁</ref>。 |

|||

ナボー神殿で知られる[[メソポタミア]]の神ナボー(Nabo、[[ナブー (メソポタミア神話)|ナブー]]〈ナブ<ref>[[#Kobayashi2020|小林 (2019)]]、19頁</ref>、Nabu〉)は<ref name=Bounni&Asaad_57>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、57頁</ref>、バビロニアの主神マルドゥク(ベル=マルドゥク)の息子で「神々の書紀」とされる神であり<ref name=Kodama1980_29>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、29頁</ref>、ギリシア神話の[[アポローン]]に相当するが<ref name=Bounni&Asaad_57 />、パルミラでは「ベル(ベール)の息子」として時にベルと並び記される<ref>[[#Kodama1994|小玉 (1994)]]、202頁</ref>。 |

|||

==== バールシャミン三位神 ==== |

|||

[[ファイル:PalmyreneDeities.jpg|thumb|250px|パルミラのバールシャミン三位神<br />* 中央: [[主神]]{{仮リンク|バールシャミン|en|Baalshamin}}<br />* 左: [[月神]]{{仮リンク|アグリボール|en|Aglibol}}<br />* 右: [[太陽神]]{{仮リンク|マラクベール|en|Malakbel}}<br />パルミラ近郊ワディ・ミヤ (Wadi Miyah) の Bir Wereb 付近より<ref name=AO19801>{{Cite web |url=https://archeologie.culture.fr/palmyre/fr/triade-baalshamin |title=La triade de Baalshamin |year=2021 |website=Archéologie.culture.fr |work=Palmyre |publisher=Ministère de la Culture |language=fr |accessdate=2022-04-21}}</ref><br />([[ルーヴル美術館]]所蔵)<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、148-150頁</ref>]] |

|||

パルミラには、ほかに{{仮リンク|バールシャミン|en|Baalshamin}}三位神が見られる。バールシャミンは「天の主」の意で、[[紀元前2千年紀]]より[[フェニキア]](地中海沿岸)で知られ<ref>[[#Kodama1980|小玉 (1980)]]、148頁</ref>、[[紀元前950年]]頃の[[ビブロス]]の王イェヒミルク (Yehimilk) の崇拝、それに[[紀元前800年]]頃の[[ハマー (都市)|ハマー]]の王{{仮リンク|ザキル|en|Zakkur}}の崇拝が認められる。豊饒と雷雨の神であり、パルミラ語の献辞では「世界の主」や「永遠」などと記され、ギリシア語の碑文ではベルと同じように最高神ゼウスとされる<ref>[[#Bounni&Asaad|ブンニ、アサド (1988)]]、60・62頁</ref>。 |

|||