「アラン・ムーア」の版間の差分

Deer hunter (会話 | 投稿記録) →インディペンデントへの復帰: +lk |

Deer hunter (会話 | 投稿記録) 時間論の加筆、推敲など |

||

| (4人の利用者による、間の13版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Infobox writer |

|||

<!-- 英語版の記事 [[:en:Alan Moore]] 16:16, 8 February 2006の版より作成 --> |

|||

| name = アラン・ムーア<br>Alan Moore |

|||

{{Infobox 作家 |

|||

| |

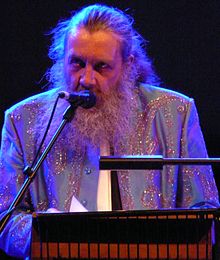

| image = Alan Moore (2).jpg |

||

| caption = アラン・ムーア(2008年) |

|||

| image = Alan Moore (2).jpg |

|||

| pseudonym = {{hlist|Curt Vile|Jill de Ray|Translucia Baboon|Brilburn Logue|The Original Writer}} |

|||

| image_size = 200px |

|||

| |

| period = [[1970年代]]– |

||

| birth_date |

| birth_date = {{生年月日と年齢|1953|11|18}} |

||

| birth_place |

| birth_place = {{ENG}}、[[ノーサンプトン]] |

||

| death_date |

| death_date = |

||

| death_place |

| death_place = |

||

| occupation |

| occupation = [[漫画原作者]]、[[漫画家]]、[[小説家]]<br />音楽家、魔術師、神秘家 |

||

| genre = SF、一般フィクション、ノンフィクション、スーパーヒーロー、ホラー |

|||

| nationality = {{UK}} |

|||

| notableworks = {{Unbulleted list |''[[マーベルマン/ミラクルマン|Marvelman]]''|''[[Vフォー・ヴェンデッタ|V for Vendetta]]''|''The Ballad of Halo Jones''|''[[スワンプシング|Swamp Thing]]''|"For the Man Who Has Everything"|''[[ウォッチメン|Watchmen]]''|[[何がマン・オブ・トゥモローに起こったか?|"Superman: Whatever Happened to the Man of Tomorrow?"]] |''[[バットマン: キリングジョーク|Batman: The Killing Joke]]''|''[[フロム・ヘル|From Hell]]''|''Lost Girls''|''Voice of the Fire''|''[[リーグ・オブ・エクストラオーディナリー・ジェントルメン|The League of Extraordinary Gentlemen]]''|''[[プロメテア|Promethea]]''|''Jerusalem''}} |

|||

| period = |

|||

| spouse = {{Plainlist| |

|||

| genre = [[サイエンス・フィクション|SF]]・[[フィクション]]・[[ノンフィクション]]・[[スーパーヒーロー]] |

|||

* フィリス・ムーア |

|||

| subject = |

|||

* [[メリンダ・ゲビー]](2007–) |

|||

| notable_works = 『[[ウォッチメン]]』 |

|||

| awards = |

|||

| debut_works = |

|||

}} |

}} |

||

| children = {{Plainlist| |

|||

'''アラン・ムーア'''(Alan Moore、[[1953年]][[11月18日]] - )は[[イギリス]]出身の[[漫画原作者|漫画家]]・漫画原作者。代表作に『[[ウォッチメン]]』『[[Vフォー・ヴェンデッタ]]』『[[フロム・ヘル]]』などがある。小説の執筆や、舞台でのパフォーマンス活動も行っている。 |

|||

* [[リーア・ムーア]] |

|||

* アンバー・ムーア |

|||

}} |

|||

}} |

|||

'''アラン・ムーア'''(Alan Moore, 1953年11月18日-)は主に[[アメリカン・コミックス|コミック]][[スクリプト (アメリカンコミック)|原作]]で知られる[[イングランド人]]作家。代表作に『[[Vフォー・ヴェンデッタ]]』、『[[ウォッチメン]]』、『[[バットマン: キリングジョーク]]』、『[[フロム・ヘル]]』がある<ref>{{cite web|url=https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/book-deals/article/86238-bloomsbury-acquires-two-book-projects-by-alan-moore.html|accessdate=2022-02-02|title=Bloomsbury Acquires Two Book Projects by Alan Moore|archivedate=2022-02-03 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220203061622/https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/book-deals/article/86238-bloomsbury-acquires-two-book-projects-by-alan-moore.html |publisher=Publishers Weekly|date=2021-05-04}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.thebookseller.com/news/bloomsbury-bags-alan-moores-story-collection-and-five-volume-fantasy-series-1257897|accessdate=2022-02-02|title=Bloomsbury bags story collection and five-volume fantasy series from Alan Moore|publisher=The Bookseller|date=2021-05-04|archivedate= 2022-02-02|archiveurl= https://www.thebookseller.com/news/bloomsbury-bags-alan-moores-story-collection-and-five-volume-fantasy-series-1257897}}</ref>。英語圏では同業者や批評家の間で広く認められており、コミック史上最高の[[漫画原作者|原作者]]とされることがある{{Sfn|Ayres|2021|pp=1–2}}{{Sfn|Parkin|2009|loc=No. 19–30/2302}}。ポップカルチャーで引用されることが多く{{sfn|Parkin|2009|loc=No.117–126, 181/2302}}<ref name=carter2011>{{cite journal|author=James Bucky Carter |year=2011|title=Introduction: Teaching the Works of Alan Moore|journal= SANE journal: Sequential Art Narrative in Education|volume=1|issue= 2|url= http://digitalcommons.unl.edu/sane/vol1/iss2/1|accessdate=2022-01-22}}</ref>、文芸家や映像作家への影響が大きいことで知られている<ref name=guardianwhy/><ref name=guardiangoodbye>{{cite web|url=https://www.theguardian.com/books/2019/jul/18/goodbye-alan-moore-the-king-of-comics-bows-out|accessdate=2022-02-02|title=Goodbye, Alan Moore: the king of comics bows out|publisher=The Guardian|date=2019-07-18|archivedate=2022-02-16 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220216094955/https://www.theguardian.com/books/2019/jul/18/goodbye-alan-moore-the-king-of-comics-bows-out }}</ref>。 |

|||

1970年代後半に英国で漫画家として活動を開始した。原作者に転向して [[:en:2000 AD (comics)|''2000 AD'']] や [[:en:Warrior (comics)|''Warrior'']] などの雑誌に寄稿するようになると、テロリストの主人公がファシズム政権と戦う『Vフォー・ヴェンデッタ』(1982年)や、[[スーパーヒーロー]]・コミックを現代的に再定義する『[[マーベルマン/ミラクルマン|マーベルマン]]』(1982年)で名を挙げた。その後米国の大手出版社[[DCコミックス]]に起用され、『[[スワンプシング]]』誌を皮切りに[[バットマン]]や[[スーパーマン (架空の人物)|スーパーマン]]のようなメジャーなキャラクターを手掛け、在英コミック原作者として初めて米国で成功を収めた{{Sfn|Parkin|2002|p=7}}。オリジナル作品『ウォッチメン』(1986年)は洗練された語りと[[ポストモダニズム|ポストモダン]]なジャンル[[脱構築]]によって高く評価され、「コミックの歴史を通した最高傑作」とも呼ばれている<ref name=csm>{{cite web|url=https://www.csmonitor.com/Books/chapter-and-verse/2012/0201/Watchmen-prequels-provoke-debate-in-comic-book-community|accessdate=2022-03-04|title='Watchmen' prequels provoke debate in comic book community|publisher=The Christian Science Monitor|date=2012-02-01|archivedate= 2021-02-25|archiveurl= https://web.archive.org/web/20210225215225/https://www.csmonitor.com/Books/chapter-and-verse/2012/0201/Watchmen-prequels-provoke-debate-in-comic-book-community}}</ref><ref name=bunshun/>。同作はメインストリーム・コミック{{refnest|「メインストリーム」とは、歴史的にコミックブック出版の主流を占めてきたスーパーヒーロー・ジャンルとその周辺のファンタジーや冒険ものを意味する{{sfn|Ayres|2021|p=215}}。|group=†}}全体の作風を一変させただけでなく、一般読書界からも人気を集め、米国においてコミックの社会的地位が向上する一因となった<ref>{{cite web|url=https://www.bbc.com/culture/article/20160809-watchmen-the-moment-comic-books-grew-up|accessdate=2022-03-04|title=Watchmen: The moment comic books grew up|publisher=BBC|date=2022-03-04|archivedate=2021-04-19 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20210419202545/https://www.bbc.com/culture/article/20160809-watchmen-the-moment-comic-books-grew-up }}</ref>。 |

|||

== 紹介 == |

|||

子供向けでつまらないものとして退けられがちなアメリカンコミックの世界に、成熟した文学的な感覚を持ち込んだ功績により評価されている。ムーアの実験は、文学からの影響や成人向けのテーマ、挑戦的な題材などの作品内容にとどまらず、独特な効果の採用や、文字と絵の異なる組み合わせなどの表現形式にまで及ぶ。ムーアの作品は、[[ウィリアム・S・バロウズ]]、[[トマス・ピンチョン]]、[[イアン・シンクレア]]などの文学者や、ニューウェーブSF作家の[[マイケル・ムアコック]]、ホラー作家の[[クライヴ・バーカー]]、映像作家の[[ニコラス・ローグ]]など、幅広いジャンルからの影響を受けている。コミックに成人向けのテーマを持ち込んだ先駆的作品『The Adventures of Luther Arkwright(ルーサー・アークライトの冒険)』で知られるイギリスの漫画家[[ブライアン・タルボット]]は、間違いなくムーアの作品に最も大きな影響を与えている。 |

|||

1980年代末からは[[表現の自主規制]]の是非や[[アメリカン・コミックスにおけるクリエイターの権利|著作権の帰属]]を巡ってDC社と絶縁し、自己出版と小出版社での活動が中心になった。歴史と社会の総体を描いた『フロム・ヘル』(1989年)や、児童文学の古典とポルノグラフィを組み合わせた ''[[:en:Lost Girls (graphic novel)|Lost Girls]]''(1991年)などの実験的作品を発表した後、新興のスーパーヒーロー系出版社[[イメージ・コミック|イメージ・コミックス]]を経て{{仮リンク|アメリカズ・ベスト・コミックス|en|America's Best Comics}}という出版レーベルを立ち上げ、[[ヴィクトリア朝文学]]から登場人物を借りた『[[リーグ・オブ・エクストラオーディナリー・ジェントルメン]]』(1999年)や、神秘学による精神の解放を描いた『[[プロメテア]]』(1999年)など{{sfn|Ayres|2021|p=145}}、創作や集合的想像力をテーマとする作品を残した{{sfn|Ayres|2021|p=115}}。それらの完結とともにコミック原作を引退し、2016年には大部の小説 [[:en: Jerusalem (Moore novel)|''Jerusalem'']] を発表した。 |

|||

ムーアは、「{{仮リンク|儀式魔術|label=儀式魔術師|en|Ceremonial magic}}でもあり、[[古代ローマ]]の蛇神{{仮リンク|グリュコーン|en|Glycon}}を崇拝している」と主張している。 |

|||

ムーアは奇人として有名である<ref>{{cite web|url=https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/comics/article/31998-catching-up-with-alan-moore.html|accessdate=2022-03-03|title=Catching Up with Alan Moore|date=2005-11-08|publisher=Publishers Weekly}}</ref>。[[オカルト|神秘主義者]]<ref name="Babcock">{{Cite journal|last=Babcock|first=Jay|date=May 2003|title=Magic is Afoot: A Conversation with Alan Moore about the Arts and the Occult|url=http://www.arthurmag.com/2007/05/10/1815/#more-1815|journal=Arthur Magazine|issue=4|accessdate=2022-02-05}}</ref>、{{仮リンク|儀式魔術|en|Ceremonial magic|label=儀式魔術師}}、[[アナキズム|アナキスト]]<ref name="Heidi, pt1">{{Cite web|url=http://www.comicon.com/thebeat/2006/03/a_for_alan_pt_1_the_alan_moore.html|author=MacDonald|first=Heidi|title=A for Alan, Pt. 1: The Alan Moore interview|date=2005-11-01|website=The Beat|publisher=Mile High Comics/Comicon.com|accessdate=2022-02-18|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060505034142/http://www.comicon.com/thebeat/2006/03/a_for_alan_pt_1_the_alan_moore.html|archivedate=2006-05-05}}</ref>でもあり、作品の多くでこれらのテーマを扱っている。神秘学関連の[[アバンギャルド|前衛的]]な[[スポークン・ワード]]公演を行うこともある。自作のハリウッド映画化には否定的だが、その意思に反して『フロム・ヘル』(2001年)、『[[リーグ・オブ・レジェンド/時空を超えた戦い|リーグ・オブ・レジェンド]]』(2003年)、『[[Vフォー・ヴェンデッタ (映画)|Vフォー・ヴェンデッタ]]』(2005年)、『[[ウォッチメン (映画)|ウォッチメン]]』(2009年)などが公開されるに至っている。著作権の所在が争われている一部の過去作の再版では、ムーアが名を出すことを拒んだため '''The Original Writer'''{{翻訳|原著者}}とだけクレジットされている<ref>{{Cite web|url=http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/why-alan-moore-has-become-650954|title=Why Alan Moore Has Become Marvel's 'Original Writer'|author=McMillan|first=Graeme|website=The Hollywood Reporter|date=2013-10-25|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170810092627/http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/why-alan-moore-has-become-650954|archivedate=2017-08-10|accessdate= 2022-02-18}}</ref>。 |

|||

ムーアの作品は、これまで数多く映画化、ドラマ化されているが、ムーアはすべての作品において一切の協力を拒んでおり、原作者としてクレジットされる事すら拒否している。例えば『ウォッチメン』は、映画版とドラマ版が作られているが、いずれも作画を担当したデイヴ・ギボンズのみが原作者として表記されている。 |

|||

== |

== 来歴 == |

||

=== 生い立ち === |

=== 生い立ち: 1953-1978 === |

||

[[ファイル:Northampton_town_centre_-_geograph.org.uk_-_1411176.jpg|左|サムネイル|ムーアが半生を過ごした[[ノーサンプトン]]の中心部。]] |

|||

[[1953年]][[11月18日]]、[[イングランド]]地方[[イースト・ミッドランズ]][[ノーサンプトンシャー]][[ノーサンプトン]]にて、[[醸造所]]の労働者アーネスト・ムーアの子として生まれ、[[労働者階級]]が多数を占める街で生まれ育った。ノーサンプトンの中でも特に貧しい土地として知られていたこの故郷をムーアは深く愛し、その土地に住む人々との繋がりを大切にしているとインタビューで答えている。子供時代から[[図書館]]で様々な本を読み耽り、独学で幅広い知識や雑学を身に付けるなど読書や知識収集を好んだ。またコミックや小説などの創作にも興味を示し、[[1960年代]]には既に雑誌の読者欄へ絵や文章を投稿する日々を送っていた。 |

|||

1953年11月18日に生まれる<ref name=britishcouncil>{{cite web|url=https://literature.britishcouncil.org/writer/alan-moore|accessdate=2022-01-12 |

|||

|title=Alan Moore - Literature|publisher=British Council|date=2021-11-18|archivedate= 2022-01-11|archiveurl= https://web.archive.org/web/20220111165536/https://literature.britishcouncil.org/writer/alan-moore }}</ref>。共に暮らす家族は醸造所に勤める父アーネストと印刷労働者の母シルヴィア、弟、そして迷信深いが威厳ある{{行内引用|ヴィクトリア朝風の女家長{{sfn|Groth|1990a|p=58}}}}こと母方の祖母だった{{Sfn|Khoury|2003|p=14}}{{sfn|Parkin|2013|p=23}}。労働者階級の一家は、ムーアの信じるところによると代々[[ノーサンプトン]]に住んでいた{{Sfn|Khoury|2003|p=11}}。放蕩者だった父方の曾祖父は[[カリカチュア]]を嗜んでおり、パブで描いて支払いの代わりにしていたという<ref name=guardianinterview/>。それを除けば芸術や文学とは無縁の家系だった{{Sfn|Groth|1990a|p=59}}。 |

|||

市内でも特に公共サービスが少なく非識字率も高い地区「バロウズ<ref group=†> The Boroughs、歴史上の borough([[バラ (行政区画)|バラ]])は自治都市を意味する。</ref>」で育つが、そこの住民とコミュニティには愛着を感じていた{{Sfn|Khoury|2003|pp=13–16}}。研究者ジャクソン・エアーズによると、ムーアは労働者階級の育ちを通じて[[共同体主義]]、個人の対等、自主自律の感覚をバランスよく身に着けた{{sfn|Ayres|2021|p=11}}。 |

|||

一方、正規教育については[[小学校]]の時点までは優等生として好成績を修め、[[:en:Eleven plus exam|Eleven plus exam]]([[初等教育]]修了試験の一種)を経て[[グラマースクール]]に進む許可を得た。しかし奔放なムーアは反抗的な生徒として教師から敵視される存在になり、17歳の時に学内での[[LSD (薬物)|LSD]]密売で放校処分となった。この件についてムーアは「麻薬の売人としてはセンスがなかった」と冗談交じりに回想している。因みにLSDについては人に勧める気はないと断った上で「素晴らしい体験だった」と発言している。 |

|||

{{Quote|quote=そこが私の教室だった。バロウズで自分に誇りを持つには、まっとうな人間であるしかない。横暴な奴に立ち向かうしかない。それは子供のころの私に深く刻み込まれた。人生の指針としては悪くない。|source=アラン・ムーア(2012年)<ref name=guardianinterview/>}} |

|||

5歳で読むことを覚えて{{行内引用|雑食性の読書家}}となり、地元の図書館から本を仕入れた{{sfn|Parkin|2013|p=25}}。スプリング・レイン初等学校に入学するころ{{Sfn|Khoury|2003|p=17}}コミックを読み始めた。初めは [[:en:The Topper (comics)|''The Topper'']] や [[:en:The Beezer|''The Beezer'']] のような英国の週刊コミック誌 だったが、やがて貨物船の[[バラスト|底荷]]として米国から流れてくる『[[フラッシュ (DCコミックス)|フラッシュ]]』『[[バットマン|ディテクティヴ・コミックス]]』『[[ファンタスティック・フォー]]』などを漁るようになった{{Sfn|Khoury|2003|p=31}}{{sfn|Parkin|2013|p=19}}。英国の片田舎での暮らしに比べれば、アメリカン・コミックに描かれる大都市は未来世界のようだった<ref name=allreviewsyanashita/>。自身でもそれらを真似たコミック作品を描き始め、友人に回覧して小銭を集めては子供支援団体に募金したという<ref name=guardianinterview/>{{sfn|Parkin|2013|p=26}}。 |

|||

===初期の活動=== |

|||

放校後から数年は清掃会社の掃除夫や革製品工場の職人、ガス会社の作業員など様々な職を転々としていたが、1971年に付き合っていた恋人と一度目の[[結婚]]してから徐々に[[風刺漫画]]家としても活動する様になった。作曲家[[クルト・ヴァイル]]の名をもじったカート・ヴァイルの筆名を用いて、音楽雑誌[[ニュー・ミュージカル・エクスプレス|NME]]などに幾つかの[[アンダーグラウンド・コミック]]風の[[一コマ漫画]]を発表した。ノーザンツ・ポスト紙では、[[ジル・ド・レイ]]の筆名で漫画『Maxwell the Magic Cat(魔法の猫マクスウェル)』を1986年まで週刊連載した。 |

|||

初等教育の終わりに{{仮リンク|イレブンプラス (試験)|en|Eleven-plus|label=イレブンプラス}}試験に合格し、ノーサンプトン・[[グラマースクール]]への入学資格を得た{{Sfn|Groth|1990a|p=60}}。そこで教育の高いミドルクラス層と初めて出会い、初等学校でトップの成績だったのが最底辺になったことを知って衝撃を受けた{{sfn|Parkin|2013|pp=27-28}}。その後、学校を嫌うようになり、勉強にも興味を持てず、公教育には子供に{{行内引用|規則順守、服従、退屈への順応}}を教え込むための{{行内引用|隠されたカリキュラム}}があると考えるようになった{{Sfn|Khoury|2003|pp=17–18}}。 |

|||

作画家としては生計を立てられないと見極めを付けたムーアは、原作に専念することを決意し、[[マーベル・コミック|マーベル]]UKの『2000AD』誌と『ウォリアー』誌に漫画原作を投稿した。作画のアラン・デイヴィスと組んだ『Captain Britain([[キャプテン・ブリテン]])』は人気を博し、 ムーアが手掛けた『D.R. and Quinch(D・Rとクィンチ)』や『The Ballad of Halo Jones(ヘイロー・ジョーンズのバラード)』は『2000AD』誌の看板漫画となった。しかし、作者の権利が軽んじられていたことに不満を募らせたムーアは、『Halo Jones』を未完のままにして、1986年に『2000AD』誌を去った。この後のムーアは、複数の出版社を転々と渡り歩くことになる。 |

|||

1960年代後半から黎明期のコミック[[ファンジン]]で詩やエッセイ、イラストレーションを発表し始め、ファン活動を通じて{{仮リンク|スティーヴ・ムーア (漫画家)|en|Steve Moore (comics)|label=スティーヴ・ムーア}}(血縁なし)など後の共作者の多くと知り合った<ref name=britishcouncil/>{{sfn|Parkin|2013|p=32}}<ref name=quietus>{{cite web|url=https://thequietus.com/articles/04603-alan-moore-interview-unearthing-2 |accessdate=2022-02-08|publisher= The Quietus|title= Hipster Priest: A Quietus Interview With Alan Moore|date=2010-07-13}}</ref>。また自身でも学校で詩の同人誌 ''Embryo''{{翻訳|胚、萌芽}}を発刊した{{sfn|Parkin|2013|p=33}}{{Sfn|Khoury|2003|pp=33–34}}。ムーアの人格形成には[[1960年代のカウンターカルチャー]]が深く根差しており、この時期の作品にも英国のアンダーグラウンド雑誌『{{仮リンク|Oz (雑誌)|en| Oz_(magazine)|label=Oz}}』の影響が強かった{{sfn|Parkin|2013|p=31}}{{sfn|Parkin|2009|loc=No.191/2302}}。 |

|||

この時期のムーアの『ウォリアー』誌に掲載された主要作品としては、1950年代の[[スーパーヒーロー]]を革新的な方法で復活させた『マーヴェルマン』(北米では版権問題により、『ミラクルマン』と改題された)、近未来の英国[[ファシスト政権]]と戦う無政府主義のテロリストを描く『[[Vフォー・ヴェンデッタ]]』、[[吸血鬼]]と[[人狼]]の一家が登場するコメディ『The Bojeffries Saga(ボージェフリーズ・サーガ)』が挙げられる。 |

|||

1971年、[[ヒッピー]]文化に交わる中で覚えた[[LSD (薬物)|LSD]]を持ち込んだことが元でグラマースクールを放校された{{sfn|Ayres|2021|p=12}}{{sfn|Parkin|2013|p=38}}{{Sfn|Booker (ed.)|2014|p=711|loc="Moore, Alan" by Eric Berlatsky}}。校長はムーアが{{行内引用|在校生の風紀に悪影響を与える}}から入学させないようにと近隣の学校に通達を出したという{{Sfn|Khoury|2003|p=18}}<ref name=bbcroots>{{Cite news|url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/7307303.stm|title=Comic legend keeps true to roots|last=Rigby|first=Nic|newspaper=BBC News|date=2008-03-21|accessdate=2022-02-05|archiveurl=https://web.archive.org/web/20090311235237/http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/7307303.stm|archivedate= 2009-03-11}}</ref>。 |

|||

=== メインストリーム業界における活躍 === |

|||

[[Image:Alan Moore.jpg|thumb|right|アラン・ムーア(2006年)]] |

|||

ムーアのイギリスでの活動に注目した[[DCコミックス]]の編集者レン・ウィーンは、1983年にDCの低迷タイトルの一作であった『[[スワンプシング]]』の原作者としてムーアを起用した。ムーアは、基本的な設定を大きく変更し、ホラーとファンタジーの形式によって社会や環境問題を描く実験的なストーリーを描き、たちまち人気作品となる。 |

|||

{{Quote|quote=LSDは素晴らしい経験だった。人に勧めるつもりはないが、私にとっては、なんというか、現実が確定したものではないという考えを叩きこんでくれた。いつも見ている現実は一つの確かな現実だが、それがすべてではない。まったく違うものが同じくらい確かな意味を持つような、異なる視点が存在する。そう知ることで私は根底から変わった。|source=アラン・ムーア(2003年){{Sfn|Khoury|2003|pp=19–20}}}} |

|||

『スワンプシング』を成功させたムーアは、DCから引き続き、さまざまな作品を任される。これらの仕事には[[グリーンアロー]]やオメガマン、『ヴィジランテ』における二編、さらに[[バットマン]]や[[スーパーマン]]の原作が含まれていた。中でも、スーパーマンの最終章として描かれた『[[スーパーマン: ザ・ラスト・エピソード]]』と、悪役ジョーカーのキャラクターを掘り下げ後の作品に大きな影響を与えた『[[バットマン: キリングジョーク]]』は傑作として知られる。 |

|||

それから数年間はトイレ清掃や{{仮リンク|皮なめし|en|Tanning (leather)|label=皮なめし工}}などの仕事をしながら実家で暮らした<ref name=heraldscotland>{{Cite web|url=http://www.heraldscotland.com/news/13207942.Graphic_Content__from_the_archive___Alan_Moore/|title=Graphic Content: from the archive - Alan Moore|website=HeraldScotland|accessdate=2022-01-11|date=2015-03-30|archivedate= 2022-01-11|archiveurl= https://web.archive.org/web/20220111170521/https://www.heraldscotland.com/opinion/13207942.graphic-content-archive---alan-moore/}}</ref>。このころは ''Embryo'' を通じて加入した{{仮リンク|アーツ・ラボ|en|Arts Lab|label=ノーサンプトン・アーツ・ラボ}}の例会が数少ない他人との交流の機会だった{{sfn|Parkin|2013|p=42}}。アーツ・ラボはジャンルを問わず芸術家が交流する全国的な[[1960年代のカウンターカルチャー|カウンターカルチャー]]運動で{{sfn|Parkin|2013|pp=42–44}}、ノーサンプトンのグループはせいぜい2–30人程度の無名の集まりにすぎなかったが、ムーアはそこで作詞や劇作、演技に目を開かれた{{sfn|Parkin|2013|pp=42–45}}{{Sfn|Groth|1990a|p=62}}。特に[[ポエトリーリーディング|詩の朗読]]には自分で天分を感じたという。これらの経験は後の執筆や公演活動の基礎となった<ref name=parkin2014/>{{sfn|Parkin|2013|pp=42–45}}。 |

|||

1986年、代表作である『[[ウォッチメン]]』の連載を開始(作画はデイヴ・ギボンズ)、翌1987年にグラフィックノベルとして一冊にまとめられると、ムーアの名声は揺るぎないものとなった。スーパーヒーローが実在するもうひとつのアメリカ現代史を構築し、核戦争の影に怯える冷戦下の世界での探偵劇が描かれる。『ウォッチメン』に登場するスーパーヒーローはいずれも極めて人間的であり、物語は複数の視点から複雑に描かれている。宿命論や自由意志、倫理観といった、それまでのメインストリーム・コミックにおいて重要視されていなかった哲学的な問題に取り組んでいる。 |

|||

1970年代にはファンダムとは距離を置くようになっていたが、ヒーローコミックは読み続けていた。多くは凡作だと感じたが、[[ジャック・カービー]]の「{{仮リンク|フォースワールド|en|Fourth World (comics)}}」や[[フランク・ミラー]]期の『[[デアデビル]]』には引きつけられた{{sfn|Groth|1990a|pp=65–66}}{{sfn|Parkin|2013|pp=54–55}}。それ以上に熱中したのはユーモア誌『[[MAD (雑誌)|MAD]]』や{{sfn|Groth|1990a|p=65}}、[[アート・スピーゲルマン]]と{{仮リンク|ビル・グリフィス|en|Bill Griffith}}による [[:en:Arcade (comics magazine)|''Arcade: The Comics Revue'']] 誌だった。後のエッセイでは同誌を{{行内引用|[[アンダーグラウンド・コミックス]]というそもそもの思想のほとんど完璧な到達点}}と呼んでいる{{sfn|Parkin|2013|pp=55–56}}。 |

|||

同時期の[[フランク・ミラー]]の『[[バットマン: ダークナイト・リターンズ]]』や[[アート・スピーゲルマン]]の『[[マウス (オルタナティヴ・コミック)|マウス]]』、[[ギルバート・ヘルナンデス]]の『[[ラブ・アンド・ロケッツ]]』と並び、『ウォッチメン』は1980年代後半を代表する大人向けのアメリカン・コミックの一冊となり、ムーアはたちまちコミック業界における有名人となった。この注目を嫌ったムーアはファンダム活動を避けるようになり、コミックコンベンションにも長らく参加していない。 |

|||

1973年の終わりに同じノーサンプトン生まれのフィリス・ディクソンと交際を始め、市内のアパートで同棲した{{sfn|Parkin|2013|p=48}}。その後すぐに結婚してより広いアパートに移り、{{仮リンク|ガス委員会|en|Gas board}}の下請け会社で事務仕事をした{{sfn|Parkin|2013|p=48}}。しかし仕事に満足できず、芸術的な活動で生計を立てようと考えた{{Sfn|Khoury|2003|pp=34–35}}。1977年の秋にフィリスが妊娠すると、赤ん坊の顔を見ると決心が鈍ると考えたムーアは勤めを辞めてコミックを描くことにした{{Sfn|Parkin|2013|p=59}}。 |

|||

また、『ウォッチメン』は、『スワンプシング』以来のムーアとDCとの確執を更に広げた点でも特筆される。DCはこのシリーズに登場するスマイリーバッジ・セットの限定版を販売したが、このセットはタイアップ商品ではなく景品であると主張し、ムーアとギボンズに対しロイヤリティを支払わなかった。これがきっかけでDCへの不信感をつのらせたムーアは当時進められていた企画『トワイライト・オブ・スーパーヒーローズ』を放棄し、以後DCとは仕事をしないと宣言するに至る。 |

|||

=== 漫画家としての活動初期: 1978-1983 === |

|||

英国時代の代表作である『マーヴェルマン』はアメリカでは[[イクリプス・コミック]]より(マーベル・コミックからの商標権侵害に対する苦情により)『ミラクルマン』と改題されて再版された。出版社に対するムーアや作画家らの著作権の主張にも関わらず、ムーアのストーリーは終了させられ、『ミラクルマン』のキャラクターは新たな原作者の[[ニール・ゲイマン]]と作画家のマーク・バッキンガムに引き継がれた。『ミラクルマン』のキャラクターに対する法的な所有権は不明確なものとなり、長きにわたって再販されない幻の作品となっていた。21世紀になってようやく再販されたが、ムーアは単行本に自身の名前を出すのを拒否した。 |

|||

それまでにもアマチュアとしてオルタナティヴ系の媒体に[[コミックストリップ]]を寄稿したことはあった。過去にローカル紙 ''Anon'' に描いた風刺4コマ ''Anon E. Mouse''{{翻訳|アノニーマウス}}は掲載紙の穏健な政治志向に合わず5回で終わっていた(1974–5年){{sfn|Parkin|2013|p=49}}。1978年2月、アーツ・ラボの人脈を通じてオックスフォードのアングラ隔週刊紙 ''Back Street Bugle'' に ''St. Pancras Panda''{{翻訳|パンダの[[セント・パンクラス駅|セント・パンクラス]]{{refnest|「[[くまのパディントン]]」のパロディ{{sfn|Parkin|2009|loc=No.202/2302}}。|group=†}}}}を無償で寄稿し{{Sfn|Parkin|2013|p=62}}、翌年3月まで描き続けた{{Sfn|Parkin|2013|p=66}}。『MAD』誌に影響を受けた1回10–15コマのギャグ漫画だった{{Sfn|Parkin|2013|p=62}}。初めて対価を得たのは『[[ニュー・ミュージカル・エクスプレス|NME]]』誌に掲載された[[エルヴィス・コステロ]]と[[マルコム・マクラーレン]]のイラストレーションだった{{Sfn|Parkin|2013|pp=62–63}}。 |

|||

1979年末から1980年の初めにかけて、コミック原作者の友人スティーヴ・ムーア{{Sfn|Baker|2005|p=20}}と組んで作画を担当し、コミック数編を音楽雑誌 ''Dark Star'' に寄稿した{{sfn|Parkin|2009|loc=No.204–207/2302}}。作曲家[[クルト・ヴァイル]]をもじった Curt Vile{{翻訳|「不愛想で下品な」}}という筆名を使っていた{{Sfn|Booker (ed.)|2014|p=711|loc="Moore, Alan" by Eric Berlatsky}}。このとき作り出したキャラクターに粗暴な[[サイボーグ]]傭兵{{仮リンク|アクセル・プレスボタン|en|Axel Pressbutton}}がいる{{Sfn|Parkin|2013|p=64}}。 |

|||

ムーアとデヴィッド・ロイドはDCにおいて『Vフォー・ヴェンデッタ』の連載を再開し、『Vフォー・ヴェンデッタ』はフルカラーのグラフィックノベルとして出版された。しかし、DCがコミックにも年齢制限を設けるとした事に対し、ムーアは[[フランク・ミラー]]や[[ハワード・チェイキン]]と共に争い、『Vフォー・ヴェンデッタ』を完結させた後にDCでの仕事を打ち切った。 |

|||

それからすぐに発行数25万部の音楽週刊誌 [[:en:Sounds (magazine)|''Sounds'']] で{{行内引用|[[レイモンド・チャンドラー|チャンドラー]]を気取った口調の}}探偵が「ロックンロールの死」を調査する[[アンダーグラウンド・コミックス]]風の連載 ''Roscoe Moscow''(1979年3月–1980年6月)が始まり{{sfn|Parkin|2013|pp=64–65, 68}}<ref>{{cite web|url=http://sequart.org/magazine/8752/alan-moore-roscoe-moscow/|accessdate=2022-01-10|title=Alan Moore’s Roscoe Moscow|publisher= Sequart Organization|date=2008-08-13|author=Andrew Edwards|archivedate=2021-03-01 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20210301110130/http://sequart.org/magazine/8752/alan-moore-roscoe-moscow/}}</ref>、週35[[ポンド (通貨)|ポンド]]の定期収入を確保することができた。しかしそれだけでは生まれたばかりの娘{{仮リンク|リーア・ムーア|en|Leah Moore|label=リーア}}を養うことができず、{{仮リンク|求職者手当 (イギリス)|en|Jobseeker's Allowance|label=失業給付}}を申請して補った{{Sfn|Khoury|2003|p=36}}。同誌では Curt Vile として音楽評やインタビュー記事の執筆も行った{{Sfn|Parkin|2013|p=65}}。''Roscoe Moscow'' が終わると、アクセル・プレスボタンを主人公とするSFパロディ ''The Stars My Degradation''{{翻訳|わが落ち行くは星の群{{refnest|タイトルはSF小説 ''The Stars My Destination''{{small|(邦題: [[わが赴くは星の群]])}}の引用{{Sfn|Booker (ed.)|2014|p=711|loc="Moore, Alan" by Eric Berlatsky}}。|group=†}}}}(1980年7月–1983年3月)が後を引き継いだ{{Sfn|Parkin|2013|pp=64, 68–69}}{{sfn|Parkin|2009|loc=No.207-212/2302}}。基本的にムーアが一人で描いていたが、連載終盤はライターとして多忙になったためスティーヴ・ムーアに原作を任せた{{sfn|Parkin|2013|p=132}}。これら2作にはすでに特徴的な[[メタフィクション|自己言及性]]、過密な書き込み、凝ったコマ割りが見て取れる{{sfn|Ayres|2021|p=26}}{{sfn|Barlatsky|2011|loc=No. 57/5874}}。 |

|||

=== インディペンデントでの活動 === |

|||

この後のムーアは、イクリプス・コミックから出版された[[中央情報局|CIA]]による諜報活動の歴史を描いた作品『Brought to Light』(作画/ビル・シェンキェウィッツ)や、ムーア自身により新設された出版社マッド・ラブから出版された、反同性愛法への抗議運動であるアンソロジー『AARGH (Artists Against Rampant Government Homophobia)』などの様々な作品を手掛けた。 |

|||

1979年からは地元の一般紙 [[:en:Northampton Herald & Post|''Northants Post'']] で[[コミックストリップ]] ''[[:en:Maxwell the Magic Cat|Maxwell the Magic Cat]]''{{翻訳|魔法の猫マクスウェル}}を描き始めた{{sfn|Parkin|2013|p=187}}{{sfn|Parkin|2009|loc=No. 212–216/2302}}。編集者の注文に応じた子供向け作品で、シンプルな絵で描かれた5コマ漫画だが、政治的テーマや[[シュルレアリスム]]が紛れ込むことがあった{{sfn|Parkin|2013|p=67}}。筆名 Jill de Ray は子供殺しで知られる歴史上の[[ジル・ド・レ]]にかけたものだった{{Sfn|Booker (ed.)|2014|p=711|loc="Moore, Alan" by Eric Berlatsky}}。これによって週10ポンドの増収となり、失業給付を受けずに済むことになった{{sfn|Parkin|2013|p=68}}。同作は長期連載となったが{{Sfn|Khoury|2003|p=36–37}}、1986年に掲載紙が地元コミュニティにおける[[同性愛者]]の立場を否定的に書いたのが理由でムーアによって打ち切られた<ref>Moore, Alan. ''Maxwell the Magic Cat'' (Northants Post, 1979–1986) TPB. Acme Press. 1986–1987. Vol. 1: {{ISBN|978-1-870084-00-0}}. Vol. 2: {{ISBN|978-1-870084-05-5}}. Vol. 3: {{ISBN|978-1-870084-10-9}}. Vol. 4: {{ISBN|978-1-870084-20-8}}</ref>。 |

|||

漫画家による自費出版の提唱者である[[デイヴ・シム]]の主張に影響され、ムーアはマッド・ラブを通して、[[カオス理論]]や[[ブノワ・マンデルブロ]]の数学的アイデアから着想を得た『Big Numbers』全12章に取りかかった。作画家のビル・シェンキェウィッツは参考写真に大きく依存した画風を用い、第3章はそのぞんざいな作画によりムーアと共同出版社であるツンドラから没にされた。シェンキェウィッツの元アシスタントのアル・コロンビアが彼に代わって第3章を完成させたが、第4章は未だ保留されたままである。現時点(2006年7月)において、『Big Numbers』は最初の2章が出版されたのみであり、シリーズは中断されている。 |

|||

これらの活動を通して、作画家としての才能に見切りをつけて原作に専念すべきだと考えるようになった{{Sfn|Baker|2005|p=15}}。コミック原作の基本(絵と内容が重複するナレーションは不要、一コマでは一つの出来事しか描かない、など)についてはスティーヴ・ムーアから教わった{{sfn|Parkin|2013|pp=60–61}}。執筆先として英国の主要なコミック雑誌の一つ [[:en:2000 AD (comics)|''2000 AD'']]{{refnest|当時の週間販売部数は12万部だった{{sfn|Parkin|2013|p=102}}。|group=†}}に狙いを定め、人気連載「{{仮リンク|ジャッジ・ドレッド (コミック)|en|Judge Dredd|label=ジャッジ・ドレッド}}」の[[スクリプト (アメリカンコミック)|スクリプト]]を書いて投稿した。同作は{{仮リンク|ジョン・ワグナー|en|John Wagner}}が書いていた時期で、新人の原作者は求められていなかったが、ワグナーの共作者{{仮リンク|アラン・グラント|en|Alan Grant}}はムーアの投稿作に将来性を見て取った{{Sfn|Bishop|2009|pp=75–76}}。グラントに投稿を続けるよう示唆されたムーアは没を出されながらアイディアを送りつけ続け、やがてSF[[読み切り]]シリーズ [[:en:Tharg's Future Shocks|''Future Shocks'']] に定期的に作品が掲載されるようになった{{sfn|Parkin|2013|pp=61, 71}}。''Future Shocks'' は多くのコミック作家が修業時代に携わったことで名高く{{sfn|Ayres|2021|p=28}}、ムーアも後に{{行内引用|本当に、本当に連載が欲しかった。短編は書きたくなかった。… 来る依頼は短い4–5ページの短編だけで、その中に何もかも詰め込まなければならなかった。でも今になってみれば、ストーリーの組み立て方を学ぶにはこの上ない教育だった}}と回想している{{Sfn|Baker|2005|pp=21–22}}。 |

|||

ムーアは[[スティーブン・R・ビセット]]編集によるホラー・アンソロジー『Taboo』にも二編の連載作品を寄稿した。1880年代の世界の縮図として[[切り裂きジャック]]事件を描いた作品である『[[フロム・ヘル]]』は、エディ・キャンベルによる煤けたペンとインクの画風で描かれ、完結までに10年を要し、『Taboo』廃刊後も二つの出版社で連載された後に、エディ・キャンベル・コミックからグラフィック・ノベルとして一冊にまとめられた。 |

|||

=== マーベルUK、''2000 AD''、''Warrior'' : 1980–1986 === |

|||

=== メインストリームへの帰還 === |

|||

ムーアは1980年から1986年まで英国コミックの原作を書き続けた。{{仮リンク|マーベルUK|en|Marvel UK}}、''2000 AD''、''Warrior'' が競うように大量の仕事を依頼してきたという{{Sfn|Khoury|2003|p=57}}。それらはギャグからシリアスまで幅広かったが一貫した作家性を感じさせ、同時代の原作者の中ですぐに頭角を現した{{sfn|Parkin|2013|p=142}}。英国でコミックブック文化が成熟していく時期であり{{sfn|Ayres|2021|p=17}}、伝記作家{{仮リンク|ランス・パーキン|en|Lance Parkin}}は{{行内引用|英国のコミックシーンはかつてないほど盤石になり、読者が歳を重ねても卒業していかないのは明らかだった。コミックはもはや小さい男の子だけのものではなく、ティーンも([[Aレベル]]や大学の学生もいた)読むようになっていた}}と書いている{{Sfn|Parkin|2002|p=20}}。 |

|||

数年間にわたるメインストリーム外部での活動の後に、ムーアは再び[[イメージ・コミック]]他の出版社でのスーパーヒーロー・コミック業界に舞い戻った。ムーアはかつて彼自身がアメリカン・コミック業界に及ぼした影響が、有害なものであったと感じていた。ムーアの模倣者の多くは、彼の作品の革新的な着想ではなく、暴力性と残虐性のみを模倣していた。スーパーヒーロー・ジャンルでのイノセンスの放擲に対する反論として、ムーアは作画家のスティーブン・R・ビセットやリック・ヴェイチ、ジョン・トートレーベンと共に、マーベル・コミックの初期作品のパスティーシュであるシリーズ『1963』を発表した。 |

|||

マーベルUKでは1980年から翌年にかけて『{{仮リンク|ドクター・フー・マガジン|en|Doctor Who Magazine|label=ドクター・フー・ウィークリー}}』や『スターウォーズ・ウィークリー』に短編をいくつか書いた。それらのシリーズに関心がなかったため、内容は自己流だった{{sfn|Ayres|2021|pp=27–28}}。やがて『{{仮リンク|ザ・マイティ・ワールド・オブ・マーベル|en|The Mighty World of Marvel|label=マーベル・スーパーヒーローズ}}』誌の連載「[[キャプテン・ブリテン]]」を任された(1982年–)。前任者デイヴ・ソープのストーリーラインは並行世界{{refnest|ソープとムーアがこの作品で導入した並行宇宙の一つ、「{{仮リンク|アース616|en|Earth-616}}」は後に[[マーベル・ユニバース]]公式の作品世界となった<ref name=rereadcb2/>。|group=†}}を股にかけた散漫なものだったが{{sfn|Carpenter|2016|p=39}}、それを引き継いだムーアは現代的なスーパーヒーロー作品として大団円に導いた<ref name=rereadcb2>{{cite web|url=https://www.tor.com/2012/01/09/the-great-alan-moore-reread-captain-britain-part-2/|accessdate=2022-02-08|title=The Great Alan Moore Reread: Captain Britain, Part 2|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-01-09|archivedate=2021-12-10 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20211210030157/https://www.tor.com/2012/01/09/the-great-alan-moore-reread-captain-britain-part-2/}}</ref>。残留した作画家{{仮リンク|アラン・デイヴィス (漫画家)|en|Alan Davis|label=アラン・デイヴィス}}については{{行内引用|コミックメディアへの愛とコミックで稼いでいることへの純粋な喜びが、描線、コスチュームデザイン、表情のニュアンス一つ一つからあふれ出している}}と称賛しており<ref name="Moore, Alan 2002">{{Cite book|last=Moore|first=Alan|last2=Davis, Alan|title=Captain Britain|date=1 February 2002|publisher=Marvel Comics|isbn=978-0-7851-0855-9}}</ref>、その後何度も共作している{{sfn|Parkin|2009|loc=No.277/2302}}。 |

|||

『[[スパイダーマン]]』『[[ドクター・ストレンジ]]』『[[アイアンマン]]』『[[ファンタスティック・フォー]]』『[[アベンジャーズ (マーベル・コミック)|アヴェンジャーズ]]』の初期作品を題材に、ムーアはこれらのコミックを当時のスタイルで、当時の性差別問題や資本主義礼賛を含めて、90年代の読者に紹介した。このシリーズには大規模な広告ページも含まれており、マーヴェルの大袈裟な編集コラムや[[スタン・リー]]の方針を風刺していた。 |

|||

[[ファイル: Judge Dredd.jpg|左|サムネイル|160px|''2000 AD'' 誌の人気キャラクター、[[ジャッジ・ドレッド]](写真)はタフな法の番人である<ref>{{cite web|url=https://eiga.com/news/20130524/8/|accessdate=2022-02-02|title=原作者と主演俳優が特別映像で「ジャッジ・ドレッド」を語る!|publisher=映画.com|date=2013-05-14|archivedate=2022-02-01 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220201161252/https://eiga.com/news/20130524/8/}}</ref>。ムーアのヘイロー・ジョーンズはその対極のキャラクターだった。]] |

|||

『1963』は、主人公達が1990年代にタイムトラベルし、典型的なイメージ・コミックの残忍で暴力的なキャラクターと邂逅するエピソードで終わる筈であった。『1963』のスーパーヒーロー達は、彼らの後継者達の有り様に衝撃を受け、4色印刷からグレイ・シェーディングへの表現形式の変化すらが批判の対象となる。このエピソードはイメージ・コミックと作家チームとの対立のため、実現しなかった。 |

|||

''2000 AD'' 誌はSFシリーズ ''Future Shocks'' や ''Time Twisters'' でムーアの作品を50編以上掲載した{{Sfn|Bishop|2009|pp=75–76}}<ref>[http://2000ad.org/?zone=droid&page=profiles&choice=ALANM Index of Moore's stories for ''2000 AD''] at 2000ad.org (retrieved 25 July 2020)</ref>。それらは高く評価され、やがて連載の話が回ってきた。それと前後して音楽誌での活動を打ち切り、本格的に原作業に専念することになる{{sfn|Ayres|2021|p=29}}。最初の企画は当時話題だった映画『[[E.T.]]』を模倣しろというものだった。求めに応えて書かれた [[:en:Skizz|''Skizz'']](1983年–、作画{{仮リンク|ジム・ベイキー|en|Jim Baikie}})は異星人スキズが地球に不時着して少女ロクシーに助けられる物語だが、[[脱工業化社会|ポスト工業化時代]]の失業問題と社会的混乱を基盤としており{{sfn|Ayres|2021|p=29}}、{{行内引用|{{Interp|『E.T.』の[[スティーヴン・スピルバーグ|スピルバーグ]]ではなく、社会派脚本家の}} {{仮リンク|アラン・ブリーズデール|en|Alan Bleasdale}}から多くを借り過ぎた}}作品だという{{Sfn|Bishop|2007|p=94}}<ref name=rereadskizz>{{cite web|url=https://www.tor.com/2011/12/19/the-great-alan-moore-reread-skizz/|accessdate=2022-02-08|title=The Great Alan Moore Reread: ''Skizz''|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2011-12-19|archivedate= 2022-02-13|archiveurl= https://web.archive.org/web/20220213015045/https://www.tor.com/2011/12/19/the-great-alan-moore-reread-skizz/}}</ref>。続いて ''[[:en:D.R. & Quinch|D.R. & Quinch]]''{{翻訳|D.R.とクインチ}}(1983年–、作画アラン・デイヴィス)が連載された。米国のユーモア誌『{{仮リンク|ナショナル・ランプーン|en|National Lampoon}}』の人気キャラクター「O.C.とスティッグス」{{refnest|日本でも映画『{{仮リンク|突撃!O・Cとスティッグス/お笑い黙示録|en|O.C. and Stiggs}}』(1987年、監督[[ロバート・アルトマン]])が公開されている。|group=†}}をSFにしたような、暴力的な宇宙人の不良少年コンビを主人公にしたギャグ作品だった<ref name=rereaddrquinch>{{cite web|url=https://www.tor.com/2012/05/07/the-great-alan-moore-reread-dr-a-quinch/|accessdate=2022-02-08|title=The Great Alan Moore Reread: ''D. R. & Quinch''|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-05-07|archivedate= 2022-02-13|archiveurl= https://web.archive.org/web/20220213015041/https://www.tor.com/2012/05/07/the-great-alan-moore-reread-dr-a-quinch/}}</ref>。ムーアは{{行内引用|{{仮リンク|デニス・ザ・メニス・アンド・ナッシャー|en|Dennis the Menace and Gnasher|label=デニス・ザ・メニス}}<ref group=†>米国に同題の別作品『デニス・ザ・メニス{{small|(邦題: [[わんぱくデニス]])}}』がある。</ref>の伝統にならった作品、ただし主人公は熱核融合を操る}}{{Sfn|Bishop|2007|p=99}}といっている。{{仮リンク|イアン・ギブソン (漫画家)|en|Ian Gibson (comics)|label=イアン・ギブソン}}と共作した [[:en:The Ballad of Halo Jones|''The Ballad of Halo Jones'']]{{翻訳|ヘイロー・ジョーンズのバラッド}}(1984年–)は一般に ''2000 AD'' 誌で連載した作品のベストとみられており{{Sfn|Ayres|2021|p=33}}、自身でも{{行内引用|もっとも上手くいった作品}}と述べている{{Sfn|Khoury|2003|p=58}}。同誌で主流だったバイオレンスSFの形式を反転させて、遠い未来の世界に生きる{{行内引用|特に勇敢でも賢くも強くもない{{sfn|Parkin|2013|p=9}}}}失業者の女性を主人公にしていた{{sfn|Parkin|2009|loc=No. 476–493/2302}}。一人称の語りは「個人的なものは政治的である」と主張した[[フェミニズム#第二波フェミニズム|第二波フェミニズム]]の流れを汲む自伝的[[アンダーグラウンド・コミック]]から影響を受けていた{{sfn|Parkin|2013|pp=8}}。英国の社会状況を反映した物語は若者の共感を集めた{{sfn|Parkin|2009|loc=No. 478–480, 490–502/2302}}。 |

|||

[[ファイル:Guy_Fawkes_portrait.jpg|サムネイル|[[ガイ・フォークス]]は『[[Vフォー・ヴェンデッタ]]』の主人公「V」の外見的・思想的モデルとなった。]] |

|||

『1963』に続き、ムーアは[[ジム・リー]]の『WildC.A.T.s』やロブ・ライフェルドの『[[:en:Supreme (comics)|シュプリーム]]』『[[ヤングブラッド]]』『[[グローリー (漫画)|グローリー]]』などの原作を手掛けた。ムーアの手により、『シュプリーム』は、1940年代のモート・ワイジンガー時代の『[[スーパーマン]]』コミックスへの、ポスト・モダン的なオマージュ作品となった。 |

|||

三つ目の寄稿先は、''2000 AD'' とマーベルUKの編集に関わっていた{{仮リンク|デズ・スキン|en|Dez Skinn}}が1982年に創刊した月刊誌 [[:en:Warrior (comics)|''Warrior'']] である{{sfn|Parkin|2013|pp=79, 95}}。同誌は原稿料が低い代わりに執筆者に作品の著作権を渡す方針を取っており(当時の英語コミックでは異例のことだった){{sfn|Parkin|2013|pp=80–81, 160}}、作家の書きたいものを書かせてくれた{{sfn|Parkin|2013|p=158}}。ランス・パーキンによるとムーアが原作者として本領を発揮するようになったのは ''Warrior'' 誌からである{{Sfn|Parkin|2002|p=21}}。ムーアが創刊号で始めた二つの連載は、テーマと形式の両面で革新的なものだった{{sfn|Ayres|2021|p=13}}。『[[Vフォー・ヴェンデッタ]]』は近未来の英国に舞台を取った[[ディストピア]]・スリラーで、[[アナキズム|アナキスト]]の主人公は[[ガイ・フォークス]]の装束をまとい、テロによって政府を打倒しようとする。作画は{{仮リンク|デイヴィッド・ロイド|en|David Lloyd (comics)}}による。当時の英国首相[[マーガレット・サッチャー]]に対するムーアの失望を反映した作品で<ref name="Heidi, pt1"/>、性的少数者を迫害する[[ファシスト]]国家はサッチャー政権の未来の姿として想像されている{{sfn|Ayres|2021|pp=45–47}}。この作品はムーアの代表作の一つとして長年にわたってカルト的な支持を保つことになる{{Sfn|Parkin|2002|p=22}}。 |

|||

もう一つの連載『[[マーベルマン/ミラクルマン|マーベルマン]]』は英国で1954年から1963年にかけて刊行されていた同題作品のリブートで、オリジナル版は米国の『[[キャプテン・マーベル (DCコミックス)|キャプテン・マーベル]]』を焼き直したヒーロー物だった{{sfn|Parkin|2009|loc=No.331–335/2302}}。原作を依頼されたムーアは、子供のころ読んだパロディ作品「[[スーパーデューパーマン]]」の影響のもとで{{sfn|Parkin|2013|pp=21, 87}}{{行内引用|[[キッチュ]]な子供向けのキャラクターを1982年の現実世界に置く}}ことを決め、科学と進歩への牧歌的な信頼から生まれた主人公を核テロと直面させた{{Sfn|Parkin|2009|loc=No.335–340/2302}}。作画は主に{{仮リンク|ギャリー・リーチ|en|Garry Leach}}とアラン・デイヴィスが担当した<ref>{{Cite book|last=Khoury|first=George|title=Kimota!: The Miracleman Companion|date=1 September 2001|publisher=TwoMorrows Publishing|location=Raleigh, North Carolina|isbn=978-1-893905-11-5}}</ref>。この作品に込められたリアリズム、ジャンル[[脱構築]]、詩的なナレーションといった手法は後世のスーパーヒーロー・ジャンルに巨大な影響を与えることになる<ref>{{cite web|url=https://www.tor.com/2011/10/31/the-great-alan-moore-reread-marvelman-miracleman-part-1/|accessdate=2022-02-08|title=The Great Alan Moore Reread: ''Marvelman/Miracleman'', Part 1 |publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2011-10-31|archivedate= 2022-02-08|archiveurl= https://web.archive.org/web/20220208151820/https://www.tor.com/2011/10/31/the-great-alan-moore-reread-marvelman-miracleman-part-1/ }}</ref>。遅れて始まった3つ目の連載 ''The Bojeffries Saga''{{翻訳|ボージェフリー家のサガ}}はイングランドの労働者階級として暮らす[[吸血鬼]]と[[狼男]]の一家を主人公にしたコメディで、ムーア自身の子供時代が反映されている{{sfn|Parkin|2009|loc=No.437–440/2302}}{{sfn|Parkin|2013|p=97}}。作画は{{仮リンク|スティーヴ・パークハウス|en|Steve Parkhouse}}による。''Warrior'' 誌は26号で消滅し、これら3作は連載中途で終わったが<ref name="OGWS">{{Cite book|last=Knowles|first=Christopher|others=Illustrated by Joseph Michael Linsner|title=Our Gods Wear Spandex|publisher=Weiser|date=1 November 2007|page=199|isbn=978-1-57863-406-4}}</ref><ref name="RCMB">{{Cite book|last=Bongco|first=Mila|title=Reading Comics: Language, Culture, and the Concept of the Superhero in Comic Books|publisher=Taylor & Francis|date=17 May 2000|pages=182–183|isbn=978-0-8153-3344-9}}</ref><ref name="TBTMP">{{Cite book|last=Khoury|first=George|title=True Brit|publisher=TwoMorrows Publishing|date=July 2004|location=Raleigh, North Carolina|pages=23–25|isbn=978-1-893905-33-7}}</ref>、『Vフォー・ヴェンデッタ』と『ミラクルマン』(法的な問題で『マーベルマン』から改題)は後に米国の出版社に版権が売られて書き継がれることになる。 |

|||

=== アメリカズ・ベスト・コミックス === |

|||

『WildC.A.T.s』の原作を手掛けた後に、ムーアはリーの企業であるワイルドストームのためのABC(アメリカズ・ベスト・コミックス)の出版ラインを創設した。しかしながら、出版が始まる前にリーがワイルドストームをDCに売却したために、ムーアは不本意ながらも再びDCの傘下で働かざるを得なくなった。ABCでの作品としては、 |

|||

<!--1982年と1983年に英国コミック関係者の団体{{仮リンク|ストリップ・イラストレーション協会|en|Society of Strip Illustration}}から最優秀原作者に選出されたムーアだったが<ref name=Hahn>[http://www.hahnlibrary.net/comics/awards/american-other.php "Other American <nowiki>[sic]</nowiki> Awards,"] Comic Book Awards Almanac. Retrieved Dec. 11, 2020.</ref>-->ムーアは英国コミック界で成功を収めながら、[[アメリカン・コミックスにおけるクリエイターの権利|クリエイターの権利]]が守られていないことに不満を募らせていた{{Sfn|Bishop|2007|pp=105–106}}。1985年には[[ファンジン]] ''Arkensword'' のインタビューに答えて英国出版社ではもう書かないと宣言した。ただしIPC社を例外とし、{{行内引用|理由は単に、IPCがこれまでウソをついたり、ごまかしたり、そういうクソみたいな扱いをしなかったからだ}}と語った{{Sfn|Bishop|2007|pp=105–106}}<!--Bishop2007の内容は未確認。この位置にこの出典を置くのは、[[:en:Alan Moore]]の旧版(例: oldid=324344609)や、[[:en: Creator's Bill of Rights]]などにならっている-->。しかしその後、同社の ''2000 AD'' が作品の著作権を保有していたことにほかのクリエイターと共同で抗議し、1986年には寄稿を止めた。全9部の構想だった ''Halo Jones'' は第3部までで未完に終わった<ref name=rereadhalo>{{cite web|url=https://www.tor.com/2012/04/09/the-great-alan-moore-reread-the-ballad-of-halo-jones/|accessdate=2022-02-08|title=The Great Alan Moore Reread: ''The Ballad of Halo Jones''|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-04-09|archivedate=2022-02-13 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220213015046/https://www.tor.com/2012/04/09/the-great-alan-moore-reread-the-ballad-of-halo-jones/}}</ref>{{Sfn|Bishop|2007|pp=110–111}}。ムーアは主義主張をはっきり口にする人物で、特に著作権の帰属や創作上の制約については強硬であったため、その後もキャリアを通じて数多くの出版社と絶縁することになる<ref name="Heidi, pt1"/><ref name="Heidi, pt2">{{Cite web|url=http://www.comicon.com/thebeat/2006/03/a_for_alan_pt_2_the_further_ad.html|author=MacDonald|first=Heidi|title=A for Alan, Pt. 2: The further adventures of Alan Moore|date=2005-11-01|website=The Beat|publisher=Mile High Comics/Comicon.com|accessdate=2022-02-18|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060419040811/http://www.comicon.com/thebeat/2006/03/a_for_alan_pt_2_the_further_ad.html|archivedate=19 April 2006}}</ref>{{sfn|Parkin|2013|p=159}}。 |

|||

*『[[リーグ・オブ・エクストラオーディナリー・ジェントルメン]]』(作画/ケヴィン・オニール) - [[アラン・クォーターメイン]]や[[ブラム・ストーカー|ジキル博士とハイド氏、透明人間、ブラム・ストーカー]]の『[[ドラキュラ]]』に登場するヴィルヘルミナ・マリーなど、[[ヴィクトリア朝]]の娯楽小説の登場人物を集合させたパロディ作品。 |

|||

*『[[トム・ストロング]]』(作画/クリス・スプラウス他) - [[ドック・サヴェジ]]や[[ターザン]]などのスーパーマン以前のスーパーヒーローが題材。 |

|||

*『[[トップ10]]』([[:en:Top 10 (comics)]])(作画/ジーン・ハおよびザンダー・キャノン)- 超能力者ばかりが住む都市を舞台にした警察物。 |

|||

*『[[プロメテア]]』(作画/J・H・ウィリアムズ三世)ムーアのオカルティズムへの知識を総動員したファンタジー |

|||

*『Tomorrow Stories』 |

|||

=== アメリカのメインストリーム界とDCコミックス: 1983–1988 === |

|||

=== インディペンデントへの復帰 === |

|||

[[ファイル: NYCC 2014 - Swamp Thing & Poison Ivy (15488238596) (cropped).jpg|左|サムネイル|150px|沼の怪物[[スワンプシング]](2014年の[[コスプレ]])。]] |

|||

アメリカズ・ベスト・コミックで企画していた多くの作品が終了すると、DCが自分の作品に干渉していることに不満を募らせていたムーアは、再度コミックスのメインストリームから手を引くことを決意した。 |

|||

1983年、米国の2大コミック出版社のひとつ[[DCコミックス]]の編集者{{仮リンク|レン・ウィーン|en|Len Wein}}は ''2000 AD'' 誌のムーア作品に注目し{{sfn|Ayres|2021|p=13}}<ref name="WeinDaddy">{{Cite journal|last=Ho|first=Richard|date=November 2004|title=Who's Your Daddy??|journal=Wizard|issue=140|pages=68–74}}</ref>、古臭く不人気なモンスター物だった『[[スワンプシング|ザ・サガ・オブ・スワンプシング]]』の原作を依頼した。ムーアは作画家{{仮リンク|スティーヴン・R・ビセット|en|Stephen R. Bissette}}、{{仮リンク|リック・ヴィーチ|en|Rick Veitch}}、{{仮リンク|ジョン・トートレーベン|en|John Totleben}}らとともにスワンプシングというキャラクターの再創造を行った{{Sfn|Dolan (ed.)|2010|p=206|loc="1980s" by Matthew K. Manning, "Writer Alan Moore was creating a whole new paradigm ... Jumping on board ''The Saga of the Swamp Thing'' with issue No. 20, Moore wasted no time in showcasing his impressive scripting abilities. Moore, with help from artists Stephen R. Bissette and Rick Veitch had overhauled Swamp Thing's origin by issue #21."}}。表現様式の実験が行われたほか、性交・月経といったタブーを破る題材や環境問題のような社会的テーマが取り入れられ、シリーズの舞台である[[ルイジアナ州|ルイジアナ]]の文化にも取材されていた<ref name="OGWS"/><ref name="RCMB"/>{{sfn|Carpenter|2016|pp=54, 59–60}}。また同誌で{{仮リンク|スペクター (DCコミックス)|en|Spectre (DC Comics character)|label=スペクター}}などDC社の忘れられていたオカルト関連キャラクターを数多く復活させ{{sfn|Parkin|2013|p=149}}、新キャラクターとして[[ジョン・コンスタンティン]]を登場させた{{Sfn|Dolan (ed.)|2010|p=213|loc="1980s" by Matthiew K. Manning, "John Constantine, the master magician and future star of Vertigo's ''John Constantine: Hellblazer'', was introduced in a Swamp Thing story from writer Alan Moore, with art by Rick Veitch and John Totleben."}}{{refnest|コンスタンティンはイングランドの労働者階級を出自とする魔術師で、後に{{仮リンク|ジェイミー・デラノ|en|Jamie Delano}}の原作で発刊された個人誌『{{仮リンク|ヘルブレイザー|en|Hellblazer}}』は300号を発行する長寿シリーズになり、2005年に[[コンスタンティン (映画)|映画化]]された{{sfn|Parkin|2009|loc=No.559–562/2302}}{{Sfn|Parkin|2009|p=219}}。|group=†}}。ムーアは『スワンプシング』誌を第20号(1984年1月)から第64号(1987年9月)まで4年近く書き続け{{Sfn|Parkin|2002|p=82}}、月間発行部数を1万7千部から10万部以上に伸ばした{{sfn|Parkin|2009|loc=No.604/2302}}。この成功を受けて、DC社は英国から原作者を起用して{{refnest|{{仮リンク|グラント・モリソン|en|Grant Morrison}}、[[ニール・ゲイマン]]など{{sfn|Ayres|2021|p=19}}。| group=†}}、知名度の低いキャラクターに思い切った改作を行わせるようになった<ref name="OGWS" /><ref name="RCMB"/>。研究者グレッグ・カーペンターによると、当時の米国コミックはファン出身の書き手がマニアックなストーリーを再生産する停滞期であり、新しい感覚の流入(ブリティッシュ・インヴェイジョン{{翻訳|英国の侵攻}}と呼ばれた)は影響が大きかった{{sfn|Carpenter|2016|pp=6–7, 12}}。これが米国で「文学的な」コミックを生み出した流れの一つとなった{{sfn|小田切|2007|p=173}}{{sfn|Ayres|2021|p=215}}。 |

|||

1985年の春からDC社のほかの二線級シリーズに携わり始め、『{{仮リンク|ヴィジランテ (DCコミックス)|en|Vigilante (comics)|label=ヴィジランテ}}』誌には家庭内暴力を扱った前後編を書いた(第17–18号、1985年){{sfn|Carpenter|2016|p=55}}{{sfn|Parkin|2009|loc=No.595/2302}}。やがて編集部からの評価が高まり、DC最大のスーパーヒーローの一人である[[スーパーマン (架空の人物)|スーパーマン]]を書く機会を与えられた。「{{仮リンク|他に何を望もう|en|For the Man Who Has Everything}}」と題されたエピソードは{{仮リンク|デイヴ・ギボンズ|en|Dave Gibbons}}の作画で1985年に刊行された{{Sfn|Dolan (ed.)|2010|p=214|loc="1980s" by Matthiew K. Manning, "The legendary writer Alan Moore and artist Dave Gibbons teamed up once again with the just-as-legendary Man of Tomorrow for a special that saw Superman ... held in the sway of the Black Mercy."}}。完璧な善性と無敵の能力を持つスーパーマンのキャラクターを掘り下げて、心の奥では失われた故郷への思いと普通人として生きる願いを抱いているという心理ドラマを描いていた{{sfn|Carpenter|2016|pp=55–57}}。続いて1986年に大ベテランの作画家{{仮リンク|カート・スワン|en|Curt Swan}}と共作した「[[何がマン・オブ・トゥモローに起こったか?]]」は、『[[クライシス・オン・インフィニット・アース]]』で[[DCユニバース|DC世界]]が全面的にリニューアルされる直前に、旧バージョンのスーパーマンのフィナーレとして企画された記念碑的作品だった{{sfn|Carpenter|2016|p=459}}{{Sfn|Dolan (ed.)|2010|p=220|loc="1980s" by Matthiew K. Manning, "In 'Whatever Happened to the Man of Tomorrow?', a two-part story written by Alan Moore and illustrated by Curt Swan, the adventures of the Silver Age Superman came to a dramatic close."}}<ref>{{Cite journal|last=Mohan|first=Aidan M.|date=February 2013|title=Whatever Happened to the Man of Tomorrow? An Imaginary Story|journal=Back Issue!|issue=62|pages=76–80|publisher=TwoMorrows Publishing|location=Raleigh, North Carolina}}</ref>。『[[グリーンランタン]]』シリーズでも、1985年に「生ける惑星」{{仮リンク|モゴ|en|Mogo}}を登場させたほか{{sfn|Carpenter|2016|p=55}}<ref>{{Cite web|url=http://io9.com/5812496/a-beginners-guide-to-everything-green-lantern|title=A beginner's guide to Green Lantern|first=Alasdair|author=Wilkins|date=2011-06-16|accessdate=2022-02-03|publisher=io9|quote=''DC Universe: The Stories of Alan Moore'' features three absolutely crucial Green Lantern stories: 'Mogo Doesn't Socialize', which introduced everyone's favorite sentient planet.|archivedate=2015-12-09 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20151209092418/http://io9.com/5812496/a-beginners-guide-to-everything-green-lantern }}</ref>、この時期にムーアが同シリーズに導入したアイディアのいくつかが後の世代によって『[[シネストロ・コァ・ウォー]]』(2007年)や「{{仮リンク|ブラッケスト・ナイト|en|Blackest Night}}」(2009年)のような大型ストーリーに発展させられた{{sfn|Parkin|2009|loc=No.592–595/2302}}<ref>{{cite web|url=https://www.cbr.com/dc-ways-blackest-night-aged-well-poorly/|accessdate=2022-02-03|title=DC: 5 Ways Blackest Night Aged Well (& 5 Ways It Didn't)|publisher=CBR|date=2020-07-02|archivedate=2022-01-15 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220115013749/https://www.cbr.com/dc-ways-blackest-night-aged-well-poorly/}}</ref>。 |

|||

後にムーアの二人目の妻となった[[メリンダ・ゲビー]]作画の『Lost Girls』は、『[[不思議の国のアリス]]』『[[ピーターパン]]』『[[オズの魔法使い]]』を性的に解釈し直したエロティックなシリーズで、2006年に単行本が発売された。同年、ムーアはポルノの歴史を辿る記事を発表し、社会の活力と成功は性的な問題に対する寛容さに関係していると主張した。 |

|||

[[ファイル:Atomic_cloud_over_Hiroshima_-_NARA_542192_-_Edit.jpg|サムネイル|[[冷戦]]期に高まった[[核戦争]]の脅威は『[[ウォッチメン]]』の設定や雰囲気に影響を与えた。]] |

|||

2010年から2021年にかけてミニシリーズ『[[ネオノミコン]]』を発表。H.P.ラヴクラフトの世界を舞台としている。 |

|||

1986年に刊行開始され、1987年に単行本化された全12号のオリジナルシリーズ『[[ウォッチメン]]』はムーアの名声を不動のものとした{{sfn|Parkin|2013|p=183}}。ムーアと作画の[[デイヴ・ギボンズ]]が生み出した同作は、優れたヒーローコミックであると同時に、[[核戦争]]の前兆に包まれた[[冷戦]]時代のSFミステリだった{{sfn|Carpenter|2016|p=67}}。核危機の絶頂において、ヒーローたちは各自の精神的な問題に衝き動かされてヒロイズムに傾倒し{{sfn|Parkin|2013|p=193}}、それぞれ異なった世界観に基づいて事件に対処する{{sfn|Carpenter|2016|p=68}}。本作は一般にスーパーヒーローという概念に対するポストモダンな脱構築を行ったと見られており{{sfn|Gravett (ed.)|2011|loc="Watchmen" by Melanie Gibson|p=490}}、[[漫画評論|コミック史家]]{{仮リンク|レス・ダニエルズ|en|Les Daniels}}は{{行内引用|このジャンルが基本的な前提としてきたものに疑問を投げかけた}}と書いている<ref>{{Cite book|last=Daniels|first=Les|title=DC Comics: Sixty Years of the World's Favorite Comic Book Heroes|publisher=Bulfinch Press|year=1995|page=196|isbn=0-8212-2076-4}}</ref>。DCコミックス重役の一人で原作者でもある{{仮リンク|ポール・レヴィッツ|en|Paul Levitz}}は2010年に{{行内引用|『ウォッチメン』はスーパーヒーローやヒロイズムの本質を見直す流行に火をつけ、それから10年以上にわたってジャンル全体を陰鬱な方向に向かわせた。『ウォッチメン』は称賛を集め … その後、コミック界が生み出した最も重要な文学作品の一つと見なされ続けることになる}}と書いている<ref>{{Cite book|last=Levitz|first=Paul|chapter=The Dark Age 1984–1998|title=75 Years of DC Comics The Art of Modern Mythmaking|publisher=Taschen|year=2010|location=Cologne, Germany|isbn=978-3-8365-1981-6|page=563}}</ref>。テーマ的な革新性に加えて構成や表現様式の洗練も際立っていた<ref name=avclubprimer>{{cite web|url=https://www.avclub.com/primer-alan-moore-1798214170|date=2008-03-06|title=Primer: Alan Moore|accessdate=2022-02-19|publisher=The A.V. Club|archivedate=2022-02-19 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220219134252/https://www.avclub.com/primer-alan-moore-1798214170}}</ref>。グレッグ・カーペンターは当時のムーアが持つ技法の粋が集められていると書いており、円環的なプロット構造や、文字と絵のコントラストを例に挙げた{{sfn|Carpenter|2016|p=65}}。また3×3の均等分割を基本とするコマ割りが全編で採用され、そのフォーマットが多様な語りを生み出している点も非常に特徴的だった{{sfn|Carpenter|2016|p=64}}。ティム・キャラハンは特異なコマ割りによる稠密さと緊迫感に注目し、ストーリーテリングの完成度は後世の類似作の及ぶところではないと述べている<ref name=rereadwatchmen1>{{cite web|url=https://www.tor.com/2012/02/27/the-great-alan-moore-reread-watchmen-part-1/|accessdate=2022-02-08|title= The Great Alan Moore Reread: ''Watchmen'', Part 1|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-02-27|archivedate=2022-02-13 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220213015044/https://www.tor.com/2012/02/27/the-great-alan-moore-reread-watchmen-part-1/}}</ref>。 |

|||

『ウォッチメン』はコミックの域を超えて読書界やアカデミズムから大きな注目を浴びた{{sfn|Parkin|2013|pp=183, 205}}。SFの[[ヒューゴー賞]]を最初に受賞したコミック作品でもある(1988年のみ置かれた「その他の形式」部門)<ref>{{Cite web|url=http://www.thehugoawards.org/?page_id=11|title=The Hugo Awards: Ask a Question|date=2008-02-23|accessdate=2022-02-03|archiveurl=https://web.archive.org/web/20090228150704/http://www.thehugoawards.org/?page_id=11|archivedate=2009-02-28}}</ref>。広くムーアの最高傑作とみられており、あらゆるコミックの中で最高の名作と呼ばれることもある<ref name=csm/>。時代の近い『[[バットマン: ダークナイト・リターンズ]]』([[フランク・ミラー]])、『[[マウス (オルタナティヴ・コミック)|マウス]]』([[アート・スピーゲルマン]])、『[[ラブ・アンド・ロケッツ]]』({{仮リンク|ギルバート・ヘルナンデス|en|Gilbert Hernandez|label=ヘルナンデス兄弟}})と並んで、1980年代後半のアメリカンコミックが大人向けの内容に移行する流れの一端でもあった{{Sfn|Dolan (ed.)|2010|p=220|loc="1980s" by Matthiew K. Manning, "The story itself was a masterful example of comic book storytelling at its finest ... Filled with symbolism, foreshadowing, and ahead-of-its-time characterization thanks to adult themes and sophisticated plotting, ''Watchmen'' elevated the superhero comic book into the realms of true modern literature."}}。ムーアは一時マスコミでもてはやされ、1987年にはドキュメンタリー番組 ''Monsters, Maniacs and Moore'' の主役となった{{sfn|Parkin|2013|pp=207–208}}。やがて個人崇拝を嫌ったムーアは[[ファンダム]]と距離を置くようになり、[[コミコン|コンベンション]]への参加も止めた{{sfn|Groth|1990a|p=89}}{{refnest|{{仮リンク|英国コミックアートコンベンション|en|United Kingdom Comic Art Convention}}において、サインを求めるファンにトイレまでついてこられたという<ref>{{Cite book|title=Alec: How to be an Artist|year= 2001|author=Eddie Campbell|publisher=Top Shelf Productions|chapter=The last straw may well go down as apocryphal|isbn=978-0957789630}}</ref>。|group=†}}。 |

|||

2015年、デジタルコミックのアプリ用にインタラクティブ・コミック『Big Nemo』を発表。ウィンザー・マッケイの『リトル・ニモ』のディストピア的な続編である。 |

|||

[[ファイル:Siegfried_and_the_Twilight_of_the_Gods_p_180.jpg|サムネイル|ムーアが構想した ''Twilight of the Superheroes'' は[[リヒャルト・ワーグナー|ワーグナー]]のオペラ『[[神々の黄昏 (楽劇)|神々の黄昏]]』に触発されている。]] |

|||

2016年、ムーアは『[[リーグ・オブ・エクストラオーディナリー・ジェントルメン]]』の完結篇を最後に、漫画の執筆からは引退すると宣言した。 |

|||

1987年、ムーアは ''[[:en:Twilight of the Superheroes|Twilight of the Superheroes]]''{{翻訳|スーパーヒーローの黄昏}}というミニシリーズ{{refnest|結末が決まっており号数限定で刊行される「リミテッド・シリーズ」のうち、およそ6号以下の長さのものを言う{{sfn|Ayres|2021|p=215}}。| group=†}}の企画書をDC社に提出した。それぞれスーパーヒーローを中心とするいくつかの氏族によって分割支配された未来のDCユニバースを舞台にした作品である。作中ではスーパーマンの一族と[[キャプテン・マーベル (DCコミックス)|キャプテン・マーベル]]・ファミリーという強力な二氏族が政略結婚で結ばれ、力の均衡が崩れたことで氏族間の終末戦争が近づく。登場人物の一人は助力を求めて現代に現れる{{sfn|Parkin|2009|loc=No.704–711/2302}}。この作品はムーアのDC離脱によって実現に至らなかった。しかし優れたアイディアが盛り込まれた企画書は関係者の間で広く読まれることになり、後には1996年のミニシリーズ『[[キングダム・カム (コミック)|キングダム・カム]]』など類似した作品も登場している{{sfn|Parkin|2009|loc=No.713–720/2302}}{{refnest|作者{{仮リンク|マーク・ウェイド|en|Mark Weid}}と[[アレックス・ロス]]は ''Twilight'' を下敷きにしたことを否定している<ref name="TBTMP"/>。|group=†}}。企画書は一般ファンの間にも出回っているが、DCは自社の知的財産と見なしており{{Sfn|Parkin|2002|pp=43–44}}、2020年の作品集 ''DC Through the 80s: The End of Eras'' に全文を収録した<ref>{{Cite web|author=Johnston|first=Rich|date=2020-08-14|title=DC Comics to Publish Alan Moore's Twilight of the Superheroes|url=https://bleedingcool.com/comics/dc-comics-to-publish-alan-moores-twilight-of-the-superheroes/|accessdate=2022-02-05|website=bleedingcool.com|archivedate=2022-01-11 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220111165537/https://bleedingcool.com/comics/dc-comics-to-publish-alan-moores-twilight-of-the-superheroes/}}</ref><ref>{{Cite web|author=Johnston|first=Rich|date=2020-08-14|title=DC Comics November 2020 Solicitations – A Little On The Thin Side?|url=https://bleedingcool.com/comics/dc-comics-november-2020-solicitations-a-little-on-the-thin-side/| accessdate=2022-02-05|website=bleedingcool.com|archivedate=2022-01-11 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220111165542/https://bleedingcool.com/comics/dc-comics-november-2020-solicitations-a-little-on-the-thin-side/ }}</ref>。 |

|||

1987年に『バットマン・アニュアル』第11号(作画{{仮リンク|ジョージ・フリーマン (コミック)|en|George Freeman (comics)|label=ジョージ・フリーマン}})で[[バットマン (架空の人物)|バットマン]]を手掛けた翌年<ref>{{Cite book|last=Manning|first=Matthew K.|chapter=1980s|title=Batman: A Visual History|publisher=Dorling Kindersley|year=2014|location=London, United Kingdom|page=169|isbn=978-1465424563|quote=Alan Moore crafted yet another timeless tale in this annual. It featured the art of George Freeman and starred Clayface III.}}</ref>、{{仮リンク|ブライアン・ボランド|en|Brian Bolland}}の作画による『[[バットマン: キリングジョーク]]』が刊行された。{{行内引用|バットマン/ジョーカー作品の真骨頂{{sfn|Carpenter|2016|p=164}}}}を意図して作られた本作では、[[ジョーカー (バットマン)|ジョーカー]]が平凡なコメディアンから凶悪な殺人者となった経緯が語られる。ジョーカーは正気と狂気の違いが紙一重であることを証明しようとして凶行を繰り広げ、バットマンは宿敵と理解し合おうと試みる{{sfn|Ayres|2021|pp=64–65}}<ref>{{Cite web|url=https://www.theguardian.com/books/booksblog/2018/mar/14/the-killing-joke-at-30-what-is-the-legacy-of-alan-moore-shocking-batman-comic|title=The Killing Joke at 30: what is the legacy of Alan Moore's shocking Batman comic?|accessdate=2022-01-10|publisher=The Guardian|date=2018-05-14|archivedate=2022-02-17 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220217073619/https://www.theguardian.com/books/booksblog/2018/mar/14/the-killing-joke-at-30-what-is-the-legacy-of-alan-moore-shocking-batman-comic }}</ref>。フランク・ミラーの『ダークナイト・リターンズ』や『[[バットマン: イヤーワン|イヤーワン]]』と並んでバットマンというキャラクターを再定義した重要作品であり<ref>{{Cite book|last=Greenberger|first=Robert|last2=Manning|first2=Matthew K.|title=The Batman Vault: A Museum-in-a-Book with Rare Collectibles from the Batcave|publisher=Running Press|year=2009|isbn=978-0-7624-3663-7|page=38|quote=Offering keen insight into both the minds of the Joker and Batman, this special is considered by most Batman fans to be the definitive Joker story of all time.}}</ref>{{Sfn|Dolan (ed.)|2010|p=233|loc="1980s" by Matthiew K. Manning, "Crafted with meticulous detail and brilliantly expressive art, ''Batman: The Killing Joke'' was one of the most powerful and disturbing stories in the history of Gotham City."}}、[[ティム・バートン]]や[[クリストファー・ノーラン]]による映画版にも影響を与えている<ref>{{Cite journal|author=Eric Doise|year=2015|title=Two Lunatics: Sanity and Insanity in The Killing Joke|url=https://imagetextjournal.com/two-lunatics-sanity-and-insanity-in-the-killing-joke/|journal=ImageTexT|volume=8|issue=1|accessdate=2022-01-10|archivedate=2022-01-11 |archiveurl= https://imagetextjournal.com/two-lunatics-sanity-and-insanity-in-the-killing-joke/}}</ref>。しかしランス・パーキンは{{行内引用|風刺や … 脱構築の強い衝動もなく、暴力と[[ペシミズム]]だけを{{sfn|Parkin|2013|p=240}}}}扱った{{行内引用|テーマが十分に練られていない{{Sfn|Parkin|2009|loc=No.632–639/2302}}}}作品だと書いている。ムーア自身も同作の評価は低く、{{行内引用|現実世界で起こりうるようなことは何も書かれていない。バットマンとジョーカーはどんな生きた人間とも似ていないのだから。人間性について重要なことは何も伝えていないのだ}}と述べている{{sfn|Carpenter|2016|p=164}}。 |

|||

2020年、映画『The Show』を製作。ムーアは、脚本・音楽のほか俳優としても出演している。 |

|||

==== グリム・アンド・グリッティ ==== |

|||

ムーアが80年代に書いたシニカルな作品は、スーパーヒーロー・ジャンルに暗い現実を突きつける[[リヴィジョニズム]]として受け取られた{{sfn|Ayres|2021|p=195}}。その影響は大きく、メインストリーム・コミック界に「グリム・アンド・グリッティ{{翻訳|暗く、ざらっとした}}」と呼ばれる作品群が生まれることになる。しかし多くは「暴力、セックス、神経症」というムーアの表層的な部分だけを模倣したものだった{{sfn|Ayres|2021|pp=196–197}}。ムーアは『ウォッチメン』がきっかけとなってジャンルの可能性を広げる作品が出てくることを期待していたが、実際には同工の亜流作ばかりで失望させられたという{{sfn|Ayres|2021|pp=195–196}}。当時のインタビューでは自分が{{行内引用|コミックブックの新たな暗黒時代}}を招いてしまったと述べている{{sfn|Parkin|2013|p=256}}。 |

|||

==== DCとの不和 ==== |

|||

ムーアとDCコミックスとの関係はいくつかの問題を巡って徐々に悪化していった<ref name="vendettavendetta">{{Cite web|url=https://www.nytimes.com/2006/03/12/movies/12itzk.html?_r=2&oref=slogin&pagewanted=all&oref=slogin|title=The Vendetta Behind ''V for Vendetta''|last=Itzkoff|first=Dave|date= 2006-03-12|newspaper=The New York Times|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140403235535/http://www.nytimes.com/2006/03/12/movies/12itzk.html?_r=3&oref=slogin&pagewanted=all&oref=slogin&|archivedate=2014-04-03|accessdate=2022-02-05}}</ref>。目新しい判型によってファンの注意を引こうとしたり、原著者とは別の作家に続編やスピンオフを書かせたりといった販売策はムーアの信条にそぐわなかった{{Sfn|Parkin|2013|pp=223, 229–230, 232}}。またこのころDC社が映画のような[[映画のレイティングシステム|年齢レイティング制]]とガイドラインを導入しようと計画したのに対し{{refnest| Jean-Paul Gabilliet は著書 ''Of Comics and Men'' の中で、コミック取次業者の間でレイティングを求める動きが生じたのはムーアが『ミラクルマン』第9号(1985年)で出産を克明に描写したのが原因だったと述べている{{sfn|Ayres|2021|p=199}}。グレッグ・カーペンターによるとDCの対応は「[[テレビ伝道師]][[ジェリー・ファルウェル]]の影響のもとで[[ロナルド・レーガン|レーガン政権]]が取った表現規制施策」を踏まえていた{{sfn|Carpenter|2016|loc=脚注[237]}}。DCは最終的に、読者の年齢に合わせて作品内容を自主規制するのではなく、特に暴力的・性的な号にだけ「For Mature Readers」のラベルを表示することにした{{sfn|Parkin|2013|p=232}}。|group=†}}、ムーアはフランク・ミラーらとともに反対の論陣を張った{{Sfn|Parkin|2002|pp=44–45}}{{sfn|Groth|1987|loc=Ed. Note}}。これがDC離脱の直接的な理由となった<ref name="vendettavendetta"/>{{sfn|Carpenter|2016|p=163}}。レイティングは「子供向け」作品を毒にも薬にもならないものにし、「成人向け」作品をセックスと暴力頼りの低質なものにするというのがムーアの考えだった{{Sfn|Parkin|2009|loc=No.742–744/2302}}。 |

|||

ムーアは後に、『ウォッチメン』と『Vフォー・ヴェンデッタ』の契約書に書かれていた「作品が絶版になれば著作権は作者に復帰する」という条項に騙されたと語っている。ムーアはいつか自作の権利が返ってくると思っていたが、DCはいつまでも2作を絶版にしなかったのだという<ref name="vendettavendetta"/>{{sfn|Parkin|2013|p=214}}。2006年に[[ニューヨーク・タイムズ]]紙で受けたインタビューではDCとの会話を{{行内引用|ああそうかい、と言ってやった。まんまと騙してくれたな、お前らと仕事をする気はなくなった}}と回想している<ref name="vendettavendetta"/>。しかしムーアの主張には業界内のみならずファンからも批判がある{{sfn|Parkin|2013|p=218}}。問題の条項そのものは、当時のDCコミックスがクリエイターの権利を拡大するために取った措置の一つと見られる(それ以前には出版社が全面的に著作権を保有するのが慣行だった){{sfn|Parkin|2013|p=213}}。ランス・パーキンの所見によると、『ウォッチメン』が(当時珍しかった)単行本にまとめられ、絶版を迎えることなく版を重ね、2012年までに一般書店だけで200万部が売れることになるとは、契約が結ばれた時点では誰も予測していなかったのだという{{sfn|Parkin|2013|pp=216, 220–222}}。 |

|||

いずれにせよムーアが抱いた「騙された」「脅された{{refnest|ムーア自身の回想によると、当時のDC社長[[ジェネット・カーン]]との会談で「ムーアがDCへの寄稿を続けるなら『ウォッチメン』スピンオフの出版計画は取りやめる」と言われたのを、自身への脅しと受け取ったものである{{sfn|Parkin|2013|pp=227–228}}。|group=†}}」という悪感情は解消されることはなかった。DCで刊行を再開していた『Vフォー・ヴェンデッタ』(1989年完結)を最後に寄稿は打ち切られた{{sfn|Parkin|2013|p=237}}。なおアメリカン・コミックのもう一方の雄[[マーベル・コミックス]]とは『マーベルマン』(デズ・スキンによって米国の{{仮リンク|エクリプス・コミックス|en|Eclipse Comics|label=エクリプス}}に版権が売られていた{{sfn|Carpenter|2016|p=58}})の名の使用を巡ってそれ以前に絶縁していた{{sfn|Parkin|2013|p=176}}。 |

|||

=== インディペンデント期とマッドラブ: 1988–1993 === |

|||

メジャー出版社に背を向けたムーアは{{sfn|Ayres|2021|p=211}}、自分の書きたいテーマはSF冒険ものやスーパーヒーローのジャンルには収まりきらないと公言し{{sfn|Groth|1990b|p=78}}、それらのジャンル作品で確立したポストモダンな作風を社会的な作品に適用し始める{{Sfn|Parkin|2009|loc=No. 795–797/2302}}。しかし大手出版社・取次から離れた執筆活動は障害の多いものだった{{sfn|Ayres|2021|p=87}}。 |

|||

1988年、[[:en:AARGH (Artists Against Rampant Government Homophobia)|''AARGH'' (''Artists Against Rampant Government Homophobia'')]]{{翻訳|猖獗を極める政府の[[ホモフォビア|同性愛嫌悪]]に抗議する芸術家集団}}というチャリティ・コミックを出版するため、妻フィリス、夫妻共通の恋人だった女性デボラ・デラノの3人で個人出版社を設立してマッドラブと名付けた{{Sfn|Parkin|2009|loc=No.759/2302}}{{Sfn|Parkin|2013|p=247}}。[[マーガレット・サッチャー|サッチャー]]政権が提出した、地方議会や学校に「[[同性愛]]を奨励すること」を禁じる「{{仮リンク|第28条 (英国の1988年地方自治法)|en|Section 28|label=第28条}}」法案に抗議するための刊行物だった{{Sfn|Parkin|2009|loc=No.773–784/2302}}。ムーアは[[ニール・ゲイマン|ゲイマン]]、[[フランク・ミラー|ミラー]]、[[アート・スピーゲルマン|スピーゲルマン]]、[[ハービー・ピーカー]]、[[ロバート・クラム]]ら錚々たるコミック作家の原稿を集め<ref name=cbldfaargh>{{cite web|url=http://cbldf.org/2019/06/aargh-artists-against-rampant-government-homophobia-2/|accessdate=2022-02-20|title=AARGH!: Artists Against Rampant Government Homophobia|publisher=Comic Book Legal Defense Fund|date=2019-06-18|archivedate=2022-02-26 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220226032155/http://cbldf.org/2019/06/aargh-artists-against-rampant-government-homophobia-2/}}</ref>、自身は同性愛の歴史を綴った詩 [[:en:The Mirror of Love|''The Mirror of Love'']] を提供した(作画リック・ヴィーチ、スティーヴン・ビセット)<ref name=cbldfaargh/>{{sfn|Parkin|2013|p=244}}{{refnest|この詩は2004年に美術研究者{{仮リンク|ホセ・ヴィジャルビア|en|José Villarrubia}}によって写真集となり<ref>{{Cite web|title=Moore and Villarrubia on The Mirror of Love|publisher=Newsarama|url=http://newsarama.com/pages/Other_Publishers/Mirror_Love.htm|accessdate=2022-02-07|archiveurl=https://web.archive.org/web/20071012161400/http://newsarama.com/pages/Other_Publishers/Mirror_Love.htm|archivedate=2007-10-12}}</ref>、数か国で刊行されることになる<ref>{{cite web|url=https://www.libreriauniversitaria.it/specchio-amore-moore-alan-edizioni/libro/9788861231092|accessdate=2022-02-07|title=Lo specchio dell'amore - Moore Alan, Villarubia José, Edizioni BD, Trama libro, 9788861231092|publisher= Libreria Universitaria|archivedate= 2022-02-08|archiveurl= https://web.archive.org/web/20220208152207/https://www.libreriauniversitaria.it/specchio-amore-moore-alan-edizioni/libro/9788861231092}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.actuabd.com/Le-Miroir-de-l-Amour-Alan-Moore-et-Jose-Villarrubia-Carabas|accessdate=2022-02-07|title=Le Miroir de l’Amour – Alan Moore et José Villarrubia|publisher= ActuaBD|date=2006-12-01|archivedate= 2022-02-08|archiveurl= https://web.archive.org/web/20220208153502/https://www.actuabd.com/Le-Miroir-de-l-Amour-Alan-Moore-et-Jose-Villarrubia-Carabas }}</ref>。|group=†}}。収益1万7千ポンドはレズビアン・ゲイ団体に寄付された{{sfn|Parkin|2013|p=244}}<ref>{{Cite journal|last=Gravett|first=Paul|editor2-last=Stanbury|editor2-first=Peter|year=1988|title=Alan Moore: No More Sex|url=http://www.paulgravett.com/index.php/articles/article/alan_moore/|journal=Escape|issue=15|accessdate=2022-02-05}}</ref>。ムーアは ''AARGH'' の出版によって{{行内引用|法案成立を阻止することはできなかったが、一般大衆の抗議の声に加わることはできた。その声が、問題の法案に立案者が望んでいたような悪辣な効果を発揮できないようにさせたのだ}}と述べている{{Sfn|Khoury|2003|p=149}}。 |

|||

続いて、米国[[中央情報局]] (CIA) を相手取った連邦訴訟に関わっていた公益法律事務所{{仮リンク|クリスティック・インスティチュート|en|Christic Institute}}の依頼を受けて、CIAの非合法活動を告発する ''Shadowplay: The Secret Team''(作画{{仮リンク|ビル・シンケビッチ|en|Bill Sienkiewicz}})を書いた。内容はクリスティックが提供した大量の調査資料に基づいていた。徹底した取材による創作を経験したことは後の作品にも影響が大きかった{{sfn|Parkin|2013|pp=244–245}}。''Shadowplay'' はクリスティックが訴訟に一般の支持を集めるため刊行したアンソロジー ''[[:en:Brought to Light|Brought to Light]]''{{翻訳|白日の下へ}}(1988年、{{仮リンク|エクリプス・コミックス|en|Eclipse Comics}}刊)で発表され{{sfn|Ayres|2021|pp=102–103}}{{Sfn|Parkin|2002|p=47}}、さらに1998年にムーアと作曲家{{仮リンク|ゲイリー・ロイド|en|Gary Lloyd}}の手で[[スポークン・ワード]]として翻案された{{Sfn|Parkin|2009|loc=No. 784–795/2302}}。 |

|||

1990年、コミック自己出版の伝道者{{仮リンク|デイヴ・シム|en|Dave Sim}}に触発され、''AARGH'' 1号限りのはずだったマッドラブから ''[[:en:Big Numbers (comics)|Big Numbers]]'' を発刊した{{sfn|Groth|1990a|pp=69–70}}。生地ノーサンプトンをモデルにした英国の地方都市を舞台に、巨大ビジネスが一般人に与える影響と[[カオス理論]]の概念を組み合わせた社会的リアリズム作品だった{{sfn|Carpenter|2016|pp=179–180, 185}}{{Sfn|Parkin|2009|loc=No. 795–806/2302}}。ムーア自身は『ウォッチメン』からスーパーヒーローの要素を除いて「偶然性と無秩序が支配する」世界観をさらに掘り下げた作品だと語っている{{sfn|Groth|1990a|p=81}}。読者を選ぶ題材だが、全12号×大判40ページという大部の構想で、ビッグネームのビル・シンケビッチが作画を担当するとあってファンの期待も高かった<ref name=rereadbignumbers>{{cite web|url=https://www.tor.com/2012/05/21/the-great-alan-moore-reread-big-numbers/|accessdate=2022-02-08|title= The Great Alan Moore Reread: ''Big Numbers''|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-05-21}}</ref>。しかし2号が出た時点でシンケビッチが[[スーパーリアリズム|フォトリアリスティック]]なペイントアートという方針を維持できなくなり、作画を降りた。続刊は出ずに終わった{{Sfn|Carpenter|2016|p=185}}{{Sfn|Parkin|2002|pp=48–49}}<ref>{{Cite journal|last=Gravett|first=Paul|date=Winter 2002|title=Al Columbia: Columbia's Voyage of Discovery|url=http://www.paulgravett.com/index.php/articles/article/al_columbia/|journal=The Comics Journal|issue=Special Edition|accessdate=2022-02-05|archivedate=2022-02-13 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220213015040/https://www.tor.com/2012/05/21/the-great-alan-moore-reread-big-numbers/}}</ref>。この失敗はファンの失望を招き<ref name=rereadbignumbers/>、ムーアにも大きな金銭的損失をもたらした{{sfn|Barlatsky|2011|loc=No. 97/5874}}。 |

|||

1991年、書籍出版社{{仮リンク|ビクター・ゴランツ・リミテッド|en|Victor Gollancz Ltd|label=ビクター・ゴランツ}}から書き下ろし[[グラフィックノベル]] ''[[:en:A Small Killing|A Small Killing]]''{{翻訳|ア・スモール・キリング{{refnest|「小さな殺し」と「ちょっとした儲け」の二つの意味がある{{sfn|Ayres|2021|p=96}}。|group=†}}}}(作画{{仮リンク|オスカー・サラテ|en|Oscar Zárate}})が刊行された。同作は「もっとも過小評価されているムーア作品」とされることがある<ref name=avclubprimer/>{{Sfn|Parkin|2002|p=49}}。広告会社の重役が理想家だった少年時代の自分自身に取りつかれ、一線から退いて新しい目的を探すという物語である。この時期のほかの長編と比べると個人的な作品で{{sfn|Parkin|2013|pp=250–251}}{{sfn|Carpenter|2016|p=266, 273}}、ティム・キャラハンによるとムーアが直面していた苦闘を反映した{{行内引用|ムーアの殿堂の中でも鍵となるテクスト}}である<ref name=rereadsmallkilling>{{cite web|url= https://www.tor.com/2012/05/28/the-great-alan-moore-reread-a-small-killing/|accessdate=2022-02-08|title= The Great Alan Moore Reread: ''A Small Killing''|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-05-28|archivedate=2022-02-13 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220213015041/https://www.tor.com/2012/05/28/the-great-alan-moore-reread-a-small-killing/}}</ref>。ジャクソン・エアーズは、商業主義にいったん膝を屈した芸術家が主人公であるのは、ムーアの中で過去作に対する見方が変わったためだと分析している{{sfn|Ayres|2021|p=98}}。 |

|||

[[ファイル:William_Gull_3.jpg|サムネイル|イングランド人の外科医[[ウィリアム・ガル|サー・ウィリアム・ガル]]は『[[フロム・ヘル]]』で[[切り裂きジャック]]事件の犯人とされた。]] |

|||

過去の共作者スティーヴン・ビセットが自己出版するアンソロジーコミック誌 [[:en:Taboo (comic)|''Taboo'']] では、内容に制約を受けることなく性や暴力、政治や宗教といった題材を自由に追求することができた{{sfn|Carpenter|2016|p=172}}。ムーアが同誌で行った連載の一つ目は、1880年代に起きた[[切り裂きジャック]]事件をフィクション化した『[[フロム・ヘル]]』(1989年–)である。ムーアは[[ダグラス・アダムズ]]の小説『{{仮リンク|ダーク・ジェントリー全体論的探偵事務所|en|Dirk Gentry's Holistic Detective Agency}}』に触発され<ref>{{Cite web|author=Graydon|first=Danny|url=http://www.bbc.co.uk/films/2001/10/22/alan_moore_2001_interview.shtml|title=Interview – Alan Moore|publisher=BBC Films|archiveurl=https://web.archive.org/web/20090311011452/http://www.bbc.co.uk/films/2001/10/22/alan_moore_2001_interview.shtml|archivedate=2009-03-11|accessdate=2022-02-05}}</ref>、犯罪を「[[ホーリズム|全体論]]的に解き明かす」には、社会や歴史の全体にわたって張り巡らされた些細な事実の連なりを完全に解き明かす必要があるというアイディアを持っていた{{sfn|Parkin|2013|p=270}}。そうして書かれた本作は、グレッグ・カーペンターによると{{行内引用|女王の玉座から売春婦の寝床に至るまで、すべての社会階層にわたる}}ヴィクトリア朝の歴史を描いており、{{行内引用|[[ミソジニー]]、[[反ユダヤ主義]]、[[ジンゴイズム]]、[[陰謀論]]、{{仮リンク|建築理論|en|Architecture theory}}、[[時間]]の理論、暴力の本質、イギリス史、[[モダニズム]]の起こり}}のような大テーマを数多く織り込んでいた{{sfn|Carpenter|2016|p=174}}。作画の{{仮リンク|エディ・キャンベル|en|Eddie Campbell}}は作品によく合った冷たく緊迫したペン画を提供した{{sfn|Carpenter|2016|p=173}}<ref name=rereadfromhell1>{{cite web|url=https://www.tor.com/2012/04/23/the-great-alan-moore-reread-from-hell-part-1/|accessdate=2022-02-08|title= The Great Alan Moore Reread: ''From Hell'', Part 1|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-04-23|archivedate=2022-02-14 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220214234904/https://www.tor.com/2012/04/23/the-great-alan-moore-reread-from-hell-part-1/}}</ref>。''Taboo'' は短命に終わったが『フロム・ヘル』はいくつかの小出版社から不定期に続刊が出され、1999年にキャンベルの個人出版社から単行本化された。初刊時は流通の問題でファンの目に触れにくかった作品だが、映画化と版元変更を経て名作としての評価が確立している{{sfn|Parkin|2009|loc=No.1347/2302}}。ベン・ディクソンは{{行内引用|巨大な構想と野心に基づく、コミックメディアを定義する作品の一つ}}と評している{{sfn|Gravett (ed.)|2011|loc="From Hell" by Ben Dickson|p=530}}。 |

|||

''Taboo'' で開始されたもう一つの作品 ''[[:en:Lost Girls (graphic novel)|Lost Girls]]''(1991年–)はムーアによると{{行内引用|知的な[[ポルノグラフィ]]}}だった{{sfn|Ayres|2021|p=201}}<ref name="SFW">{{Cite web|url=http://www.scifi.com/sfw/interviews/sfw13282.html|title=Alan Moore leaves behind his ''Extraordinary Gentlemen'' to dally with ''Lost Girls''|accessdate=2022-02-05|author=Schindler|first=Dorman T.|date=2006-08-07|website=Science Fiction Weekly|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060811174459/http://www.scifi.com/sfw/interviews/sfw13282.html|archivedate=2006-08-11}}</ref>。作中では、セックスのアンチテーゼとしての[[第一次世界大戦|世界大戦]]の前夜、成長した[[児童文学]]の女主人公たちが互いに性の目覚めを物語る{{Sfn|Carpenter|2016|pp=262, 264–265}}。原典の内容は性体験のメタファーとして解釈される{{sfn|Parkin|2013|p=338}}。ムーアは[[ティファナ・バイブル]]や[[ロバート・クラム]]を例に挙げて非主流のコミックにポルノの伝統があると主張しており{{sfn|Carpenter|2016|p=263}}、芸術的価値のあるポルノ・コミックを作ることを一つの挑戦と考えていた{{sfn|Parkin|2013|p=345}}。 |

|||

{{Quote|quote=たいていのポルノに付き物の問題を避けながら露骨に性的なコミックを書くにはどうすればいいか、アイディアはいくらでもあった。問題とは、ポルノがたいてい不快で退屈な代物であり、創意に欠けることだ。水準がないのだ。|source=アラン・ムーア(2003年){{Sfn|Khoury|2003|pp=154–155}}}} |

|||

''Lost Girls'' は ''Taboo'' 終刊後に発表の当てがないまま10年以上にわたって書き続けられ、2006年に完成するとトップシェルフから箱入りハードカバー3冊組の豪華本として刊行された{{sfn|Parkin|2013|p=343}}{{refnest|豪華な装丁にされたのは、わいせつ物ではなく芸術作品だという印象を与えようという版元の意図もあった{{sfn|Parkin|2013|p=344}}。|group=†}}(作画の[[メリンダ・ゲビー]]とムーアはその翌年に結婚した<ref name=guardianinterview/>)。[[児童ポルノ]]と受け取られうる内容を含むことから摩擦はあったが、おおむね芸術的価値が認められて各国で出版・販売が実現し、高い評価を得た{{sfn|Parkin|2009|loc=No. 1321–1332/2302}}。コミック批評家や文学研究者からも注目を受け、ジェンダー学や[[クィア理論]]、子供の社会的構築、コミックのストーリーテリング形式など多くの観点から分析が行われた{{sfn|Parkin|2013|p=349}}。出版と同年にムーアはポルノグラフィの歴史をたどる論説を発表し、ある社会が活力を持つかどうか、うまく回るかどうかは性的な事柄をどれほど許容するかによると論じ、公の評価に耐え公益をもたらすような新たなポルノの必要性を訴えた<ref>{{Cite journal|date=November 2006|title=Bog Venus Versus Nazi Cock-Ring: Some Thoughts Concerning Pornography (Arthur Magazine #25 PDF file – Part 1)|url= https://arthurmag.com/2021/10/19/bog-venus-versus-nazi-cock-ring-some-thoughts-concerning-pornography-by-alan-moore-arthur-2006/|journal=Arthur Magazine|accessdate=2022-02-20|volume=1|issue=25}}</ref>。このテーマは2009年の評論本 ''25,000 years of Erotic Freedom''{{翻訳|性の自由の2万5千年史}}に発展した。同書は美術評論家ジョナサン・ジョーンズによって{{行内引用|とんでもなくウィットの利いた歴史講義}}と評された<ref>{{Cite web|author=Jones|first=Jonathan|url=https://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2010/jan/04/alan-moore-graphic-sex-art|title=From graphic novels to graphic sex: Alan Moore's history of erotic art|website=The Guardian|date=2010-01-04|archiveurl=https://web.archive.org/web/20131024132540/http://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2010/jan/04/alan-moore-graphic-sex-art|archivedate= 2013-10-24|accessdate=2022-02-05}}</ref>。 |

|||

{{Gallery |

|||

|title= |

|||

|width= |

|||

|height=200 |

|||

|file: Alice par John Tenniel 22.png|''Lost Girls'' の主人公の一人、[[アリス (不思議の国のアリス)|アリス]]([[不思議の国のアリス]])は老齢の貴婦人として登場する{{sfn|Parkin|2013|p=338}}。[[ジョン・テニエル]]画(1865年)。 |

|||

|file: Wendy Darling.PNG|中流階級出身の[[ウェンディ・モイラー・アンジェラ・ダーリング|ウェンディ]]([[ピーター・パン]])は家庭の主婦である{{sfn|Parkin|2013|p=338}}<ref name=telegraphsusanna/>。{{仮リンク|オリバー・ハーフォード|en|Oliver Herford}}画(1907年)。 |

|||

|file: Dorothy and the wizard in Oz; a faithful record of their amazing adventures in an underground world, and how with the aid of their friends Zeb Hugson, Eureka the Kitten, and Jim the Cab-Horse, they (14750769814).jpg |エネルギーに満ちた田舎育ちの[[ドロシー・ゲイル|ドロシー]]([[オズの魔法使い]]){{sfn|Parkin|2013|p=338}}<ref name=telegraphsusanna>{{cite web|url=https://www.telegraph.co.uk/tv/0/watchmen-writer-alan-moore-talks-sex-superheroes-susanna-clarke/|accessdate=2022-02-17|title=The wonderful wizard of Northampton: Watchmen writer Alan Moore talks sex and superheroes with novelist Susanna Clarke|publisher=The Telegraph|date=2019-10-21|archivedate=2022-02-17 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220217101727/https://www.telegraph.co.uk/tv/0/watchmen-writer-alan-moore-talks-sex-superheroes-susanna-clarke/}}</ref>。{{仮リンク|ジョン・R・ニール|en|John R. Neill}}画(1908年)。 |

|||

}} |

|||

インディペンデント期に始めた長編小説の執筆は1996年に ''[[:en:Voice of the Fire|Voice of the Fire]]''(ビクター・ゴランツ刊)として結実する。[[青銅器時代]]から現代まで数千年の間の出来事を描いた短編連作であり、言語や文化の発展を再現した異例の語り口で書かれている<ref>{{Cite web|url=https://www.avclub.com/alan-moore-voice-of-the-fire-1798199276|title=Alan Moore: Voice Of The Fire|accessdate=2022-01-01|publisher=The A.V. Club|author=Tasha Robinson|date=2004-01-27|archivedate=2022-01-11 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220111165536/https://www.avclub.com/alan-moore-voice-of-the-fire-1798199276}}</ref>。時代は異なれどすべてムーアの生地ノーサンプトンが舞台となっており、全体として{{行内引用|想像力と「幻視」が私たち自身をどのように形作ってきたか}}についてのストーリーとなっている{{Sfn|Parkin|2009|loc=No.931–938/2302}}。 |

|||

=== メインストリーム復帰とイメージ・コミックス: 1993–1998 === |

|||

ムーアは1993年にメインストリーム・コミックに復帰して再びスーパーヒーロー作品を書き始めた(同年、[[魔術師]]になると宣言した)。直接的には過去の共作者から誘われたためだが<ref name=rereadspawn/>、衆目の見るところによると経済的な理由もあった{{sfn|Parkin|2013|pp=261–263}}。個人資産を投入した出版社マッドラブは ''Big Numbers'' の挫折と共に活動を停止していた{{sfn|Barlatsky|2011|loc=No. 97/5874}}。ムーア夫妻ら3人の関係も数年で破局していた{{sfn|Parkin|2013|p=248}}。フィリスとデボラは娘たちを連れて2人で新しい生活を始め、1980年代の作品で稼いだ財産のほとんどを持ち去っていった{{sfn|Ayres|2021|p=13}}{{Sfn|Parkin|2002|p=25}}。 |

|||

寄稿先の[[イメージ・コミック|イメージ・コミックス]]は当時ブームの真最中だった。同社は暴力描写・女性の性的対象化といった作風{{Sfn|Parkin|2009|loc=No.941–947/2302}}、作画重視・商業主義の方針で知られており、ムーアのような「文学的」コミックを称揚する批評家からは評価が低かった{{sfn|Ayres|2021|pp=115–116}}。しかしクリエイター主導で設立された新会社ということもあり、作品の権利や創作上の自由についての方針はムーアにとって賛同できるものだった{{Sfn|Parkin|2009|loc=953–955/2302}}{{sfn|Ayres|2021|p=105}}。ムーアはまず10万ドル+印税という破格の報酬で『[[スポーン]]』第8号(1993年)のゲスト原作者を務め{{sfn|Parkin|2013|p=259}}{{refnest|作画に比べてストーリー面の評価が低かった『スポーン』誌のテコ入れとして、当時のスター原作者(アラン・ムーア、[[ニール・ゲイマン]]、[[フランク・ミラー]]、デイヴ・シムら)を1号ずつゲストに迎える企画だった{{sfn|Parkin|2013|p=259}}。|group=†}}、キャリア初期のSF短編を思わせるブラックユーモアを見せた<ref name=rereadspawn>{{cite web|url=https://www.tor.com/2012/06/04/the-great-alan-moore-reread-spawn/|accessdate=2022-02-08|title= The Great Alan Moore Reread: ''Spawn''|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-06-04|archivedate= 2022-02-13|archiveurl= https://web.archive.org/web/20220213015043/https://www.tor.com/2012/06/04/the-great-alan-moore-reread-spawn/}}</ref>。同年にオリジナル作品『{{仮リンク|1963 (コミック)|en|1963 (comics)|label=1963}}』(作画リック・ヴィーチ、スティーヴン・ビセット)全6号が出た。{{行内引用|[[ジャック・カービー]]が60年代に[[マーベル・コミック|マーベル]]で描いていた大仰な画風、カラフルなキャラクター、宇宙的スケールの[[パスティーシュ]]}}だった{{Sfn|Parkin|2002|p=56}}。後に一般的になる[[スタン・リー]]パロディの先駆けだったが<ref name=reread1963/>、カーペンターは{{行内引用|風刺としては焦点を欠き{{refnest|『1963』はレトロな主人公たちが最新のイメージ・ヒーローと対決する特別号で完結するはずだったが、イメージ社内でクロスオーバーを調整するのが難しく未刊に終わっていた{{sfn|Ayres|2021|p=106}}。|group=†}}、懐古としては浅く見える}}と評している{{sfn|Carpenter|2016|p=277}}。ムーア自身が生み出したシリアスでダークなスーパーヒーロー像の全盛期でもあり、こうした路線はファンの支持を得られなかった{{sfn|Ayres|2021|p=105}}{{sfn|Parkin|2013|pp=260–261}}。ムーアは後にこう語っている。{{行内引用|あのバカげた『1963』を書いた後で、私がいなかった間にコミック読者がどれほど変わったか気づいた。突然、読者の大半が読みたがっているのはページ全体がピンナップ風の絵になったストーリー皆無のやつだと思えてきた。そこで、そういうマーケットに向けてまともな作品を書くことができるか純粋に試してみようと思った}}{{Sfn|Khoury|2003|p=173}} |

|||

ムーアは{{行内引用|13歳から15歳向けの、平均よりはましな作品}}の執筆を始めた。『スポーン』から派生した3つのミニシリーズ、『{{仮リンク|バイオレーター|en|Violator (comics)}}』(1994年)、『バイオレーターvs{{仮リンク|バドロック|en|Badrock}}』(1995年)、『スポーン: ブラッド・フュード』(1995年)はその例である{{Sfn|Parkin|2009|loc=No. 973/2302}}。これらの作品は評者によって{{行内引用|''D.R. & Quinch'' で鍛えた悪ガキ風のユーモア}}{{行内引用|バカバカしい[[エクスプロイテーション映画|エクスプロイテーション]]・コミックでもスタイルを保っている}}とされることもあれば<ref name=rereadviolator/>、{{行内引用|{{interp|当時の読者には}} ムーアがエッジをなくしたように見えたことだろう}}という評価もある{{sfn|Carpenter|2016|p=368}}。そうして収入を確保するかたわら、非商業的な『フロム・ヘル』と ''Lost Girls'' の執筆を続けた。本人の言によると{{行内引用|交響楽団に所属し続けながら、週末にだけ[[バブルガム・ポップ|バブルガム・バンド]]で演奏するようなもの}}だった{{sfn|Parkin|2013|pp=263–264}}{{sfn|Carpenter|2016|p=368}}。ムーアは長文で精緻な[[スクリプト (アメリカンコミック)|原作スクリプト]]を書くことで知られているが、この時期イメージに提供した原作は簡略な[[ネーム (漫画)|ネーム]]形式のものだった<ref name=rereadviolator/>。 |

|||

1995年には[[ジム・リー]]の月刊シリーズ『{{仮リンク|ワイルドキャッツ (コミック)|en|Wildcats (comics)|label=WILDC.A.T.S}}』の原作を任され、第21号から14号にわたって書き続けた。それまでの主人公チームが宇宙でストーリーを続けるのと並行して地球で新チームが結成されるという展開で<ref name=rereadwildcats>{{cite web|url=https://www.tor.com/2012/06/25/the-great-alan-moore-reread-wildcats/|accessdate=2022-02-08|title=The Great Alan Moore Reread: ''WildC.A.T.s''|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-06-25|archivedate= 2022-02-13|archiveurl= https://web.archive.org/web/20220213015047/https://www.tor.com/2012/06/25/the-great-alan-moore-reread-wildcats/}}</ref>、ランス・パーキンはまとまりのない凡作だと評している{{Sfn|Parkin|2009|loc=No.983–992/2302}}。ムーアはジム・リーに好感を持っていたため珍しくレギュラーシリーズ<ref group=†>あらかじめ結末や号数を定めず、終刊にならない限りいつまでも刊行される定期シリーズ。</ref>を引き受けたのだが、自身でもその出来には満足しておらず、ファンの好みを推し量りすぎて新しいものを書けなかったと言っている{{Sfn|Khoury|2003|p=174}}{{refnest|2000年前後にリーのスタジオから出版された人気作 [[:en:Stormwatch (comics)|''Stormwatch'']] や [[:en:The Authority (comics)|''The Authority'']]({{仮リンク|ウォーレン・エリス|en|Warren Ellis}}原作)の演出法や{{行内引用|アイロニーを前面に出した、自己パロディ的・自己言及的な}}作風にムーア期『WILDC.A.T.S』からの影響がみられるという指摘もある<ref name=rereadwildcats/>{{sfn|Ayres|2021|p=117}}。|group=†}}。 |

|||

次に請け負った{{仮リンク|ロブ・ライフェルド|en|Rob Liefeld}}の『{{仮リンク|スプリーム (コミック)|en|Supreme (character)|label=スプリーム}}』(1996年、第41号–)は[[スーパーマン (架空の人物)|スーパーマン]]から力をふるう快感だけを抜き出したようなキャラクターだった{{sfn|Carpenter|2016|p=369}}<ref name=rereadsupreme1>{{cite web|url=https://www.tor.com/2012/07/16/the-great-alan-moore-reread-supreme-part-1/|accessdate=2022-02-08|title=The Great Alan Moore Reread: ''Supreme'' Part 1|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-07-16|archivedate=2022-02-14 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220214234706/https://www.tor.com/2012/07/16/the-great-alan-moore-reread-supreme-part-1/}}</ref>。ムーアはここで、キャリアの初期で手掛けたスーパーヒーロー作品のように徹底した再構築を行った。しかしリアリズムを強調する代わりに、『1963』で行ったことをさらに徹底して、1960年代のいわゆる「{{仮リンク|アメリカン・コミックスのシルバーエイジ|en|Silver Age of Comic Books}}」期の牧歌的なスーパーマンをそっくり真似た<ref name=reread1963>{{cite web|url=https://www.tor.com/2012/06/18/the-great-alan-moore-reread-1963/|accessdate=2022-02-08|title=The Great Alan Moore Reread: ''1963''|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-06-18|archivedate=2022-02-13 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220213081358/https://www.tor.com/2012/06/18/the-great-alan-moore-reread-1963/}}</ref><ref name=rereadsupreme1/>{{sfn|Carpenter|2016|pp=369–370}}{{refnest|本家DCコミックスの『スーパーマン』では「[[何がマン・オブ・トゥモローに起こったか?]]」の直後に{{仮リンク|ジョン・バーン (漫画家)|en|John Byrne (comics)|label=ジョン・バーン}}が行ったリローンチによってシルバーエイジの要素は一掃されていた{{sfn|Carpenter|2016|pp=370–371}}。|group=†}}。[[メタフィクション|メタ]]な視点を取り入れることで、アメリカのスーパーヒーロー神話への回帰と、当時のコミックシーンの批評を行ったのである<ref name=rereadsupreme1/>{{sfn|Parkin|2009|loc=No.86–88, 1007–1035/2302}}。ムーア執筆期の『スプリーム』は内容と売上の両面で成功をおさめた{{Sfn|Parkin|2002|pp=59–60}}。1997年には『スプリーム』と『フロム・ヘル』の両作によって[[アイズナー賞]]原作者部門を受賞した。エアーズはこれがムーアにとって商業性と作家性の両立を果たした象徴的な出来事だったと書いている{{sfn|Ayres|2021|p=14}}。 |

|||

その後ロブ・ライフェルドはイメージと袂を分かって{{仮リンク|オーサム・コミックス|en|Awesome Comics|label=オーサム・エンターテインメント}}を起ち上げ、イメージ・ユニバースから引き揚げた自分のキャラクターを使って新しい世界設定を作るようムーアに依頼した。ムーアは素朴な{{仮リンク|アメリカン・コミックスのゴールデンエイジ|en|Golden Age of Comic Books|label=ゴールデンエイジ}}(1930–50年代)に始まって1990年代当時へと至る歴史を後付けで作り、メタなストーリーによってオーサムの作風が生まれた理由を批評的に描き出した<ref>{{cite web|url=https://www.tor.com/2012/08/06/the-great-alan-moore-reread-judgment-day/|accessdate=2022-02-08|title=The Great Alan Moore Reread: ''Judgment Day''|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-08-06|archivedate= 2022-02-13|archiveurl= https://web.archive.org/web/20220213015038/https://www.tor.com/2012/08/06/the-great-alan-moore-reread-judgment-day/}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.tor.com/2012/08/13/the-great-alan-moore-reread-youngblood-and-glory/|accessdate=2022-02-08|title=The Great Alan Moore Reread: ''Youngblood'' and ''Glory''|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-08-13|archivedate= 2022-02-13|archiveurl= https://web.archive.org/web/20220213015038/https://www.tor.com/2012/08/13/the-great-alan-moore-reread-youngblood-and-glory/}}</ref>。全3号のミニシリーズ『{{仮リンク|ジャッジメント・デイ (コミック)|en|Judgment Day (Awesome Comics)|label=ジャッジメント・デイ}}』(1997–1998年)で新しいオーサム・ユニバースの基礎が形作られ、『[[グローリー (漫画)|グローリー]]』(1999年)や『{{仮リンク|ヤングブラッド (コミック)|en|Youngblood (comics)|label=ヤングブラッド}}』(1998年)が続いた{{Sfn|Parkin|2002|p=60–61}}。しかしイメージの傘から抜け出たオーサムの業績は悪化し、刊行の遅れや中止が相次いだ{{sfn|Parkin|2009|loc=No.1071–1078/2302}}。ムーアによるとライフェルドの言動は信頼がおけず、仕事相手として評価できなかった。イメージ・コミックス共同創立者の多くも(ジム・リーや{{仮リンク|ジム・ヴァレンティノ|en|Jim Valentino}}を除いて)同様だった{{Sfn|Khoury|2003|p=175}}。 |

|||

=== アメリカズ・ベスト・コミックス: 1999–2008 === |

|||

{{Main|:en:America's Best Comics}} |

|||

オーサムでの活動が行き詰ったところで<ref name=rereadtom1>{{cite web|url=https://www.tor.com/2012/08/27/the-great-alan-moore-reread-tom-strong-part-1/|accessdate=2022-02-08|title=The Great Alan Moore Reread: ''Tom Strong'', Part 1|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-08-27|archivedate=2022-02-13 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220213015039/https://www.tor.com/2012/08/27/the-great-alan-moore-reread-tom-strong-part-1/}}</ref>、イメージ共同経営者の一人ジム・リーが自身の{{仮リンク|ワイルドストーム|en|Wildstorm}}社にムーアの自由になる[[インプリント]](レーベル)を置こうと申し出てきた。ムーアは{{仮リンク|アメリカズ・ベスト・コミックス|en|America's Best Comics}}(ABC) と名付けたプロジェクトのために複数のシリーズを企画し、作画家や原作者を集めた。しかしその直後、リーはABCを含むワイルドストーム社をDCコミックスに身売りした。このときリーはムーアに事情を説明するために自らイングランドに赴いた{{sfn|Parkin|2013|p=297}}。この買収の目的は、ワイルドストームが保有する[[知的財産権|IP]]やデジタル彩色技術のみならず、ムーアを再び確保するところにあったと見る向きがある。少なくともムーア自身はそう信じていた{{sfn|Parkin|2013|p=297}}<ref>{{cite web|url=https://www.tor.com/2012/07/09/the-great-alan-moore-reread-mr-majestic-voodoo-and-deathblow/|accessdate=2022-02-08|title=The Great Alan Moore Reread: ''Mr. Majestic'', ''Voodoo'', and ''Deathblow''|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-07-09|archivedate= 2022-02-13|archiveurl= https://web.archive.org/web/20220213015048/https://www.tor.com/2012/07/09/the-great-alan-moore-reread-mr-majestic-voodoo-and-deathblow/}}</ref>。間接的にであれDCと再び関わるのは本意ではなかったが、多くの同業者を巻き込んでいたため後戻りはできず、ABCは計画通り出版を開始することになった{{Sfn|Parkin|2002|p=62}}。 |

|||

[[ファイル:CAPTAIN_NEMO_PLAYING_THE_ORGAN.jpg|左|サムネイル|[[ネモ船長]]は『[[リーグ・オブ・エクストラオーディナリー・ジェントルメン]]』に登場する多くの[[ヴィクトリア朝文学]]のキャラクターの一人である。]] |

|||

ムーアがABCでやろうとしたのは、スーパーマンがデビューした1930年代以前の作品からエッセンスを抽出してくることで{{行内引用|レトロであると同時にアヴァンギャルドな何か}}を作り出し、コミックの想像力の源泉と可能性を指し示すことだった<ref name=pappu>{{cite web|url=https://www.theguardian.com/weblogarticle/0,,194417,00.html|accessdate=2022-01-30|title=We need another hero|publisher=The Guardian|date=2014-02-20|author=Sridhar Pappu|archivedate=2022-02-22 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220202003454/https://www.theguardian.com/weblogarticle/0,,194417,00.html }}</ref>。ABCから最初に刊行された『[[リーグ・オブ・エクストラオーディナリー・ジェントルメン]]』(1999–2000年、作画{{仮リンク|ケヴィン・オニール|en|Kevin O'Neill (comics)}}。以下「リーグ」)は[[ヴィクトリア朝]]時代の[[冒険小説]]の世界に「[[アベンジャーズ (マーベル・コミック)|アベンジャーズ]]」のようなヒーローチームのアイディアを適用した作品である{{sfn|Gravett (ed.)|2011|loc="The League of Extraordinary Gentlemen" by Ben Dickson|p=722}}。シリーズ第1作ではミナ・マリー([[吸血鬼ドラキュラ (小説)|吸血鬼ドラキュラ]])以下{{仮リンク|アラン・クォーターメイン|en|Allan Quatermain}}、[[透明人間 (小説)|透明人間]]、[[ネモ船長]]、[[ジキル博士とハイド氏|ジキル博士]]からなる「怪人連盟」が英国の危機に立ち向かう。第2作『{{仮リンク|続・リーグ・オブ・エクストラオーディナリー・ジェントルメン|en|The League of Extraordinary Gentlemen, Volume II}}』(2002–2003年)には『[[宇宙戦争 (H・G・ウェルズ)|宇宙戦争]]』『[[火星のプリンセス]]』『[[別世界物語|マラカンドラ]]』の火星人が登場する{{sfn|Parkin|2009|loc=No. 1092–1097, 1113-1116/2302}}{{Sfn|Dolan (ed.)|2010|p=307|loc="2000s" by Alan Cowsill}}。''[[:en:The League of Extraordinary Gentlemen: Black Dossier|The League of Extraordinary Gentlemen: Black Dossier]]''{{翻訳|黒の名簿}}(2007年)と題されたスピンオフは書き下ろし単行本として刊行され、{{仮リンク|アナグリフ|en|Anagliph 3D|label=3D眼鏡}}のような趣味を凝らした付録がつけられていた{{sfn|Parkin|2013|p=318}}。シリーズは好評を博し、ムーアもアメリカ読者が{{行内引用|偏執の域までイギリス的な}}作品を受け入れてくれたこと、一部の読者が[[ヴィクトリア朝文学]]に関心を持ってくれたことを喜んだ{{Sfn|Khoury|2003|p=183}}。 |

|||

[[:en:Tom Strong|''Tom Strong'']](1999–2006年)はメインの作画家{{仮リンク|クリス・スプラウス|en|Chris Sprouse}}を始めとして『スプリーム』とは共通点が多く<ref name=rereadtom1/>、主人公はスーパーマンの先祖である[[ドック・サヴェジ]]のような[[パルプ・マガジン|パルプ雑誌]]時代のキャラクターから着想を得ている{{sfn|Parkin|2013|p=296}}。特殊な薬物で長寿を得たという設定のトム・ストロングが回想する過去1世紀にわたる冒険はコミックの歴史へのオマージュでもある{{sfn|Parkin|2013|p=296}}。ランス・パーキンによると本作は『スプリーム』よりも洗練されており{{行内引用|ABCでもっとも読みやすい一作}}だという{{Sfn|Parkin|2002|pp=64–65}}。 |

|||

『[[トップ10]]』(1999–2001年)は[[警察小説|刑事ドラマ]]として書かれているが、舞台となるネオポリスの住人は警官、犯罪者、市民を問わず全員がスーパーヒーロー風の超能力とコードネームを持っている{{sfn|Gravett (ed.)|2011|loc="Top 10" by Bart Beaty|p=716}}{{sfn|Parkin|2013|p=296}}。奇抜なアイディアやギャグの数々がストーリーと調和した熟練の一作だと評されている{{Sfn|Parkin|2002|pp=65–66, 71}}。作画は{{仮リンク|ジーン・ハー|en|Gene Ha}}と{{仮リンク|ザンダー・キャノン|en|Zander Cannon}}による。本作は12号で完結したが、スピンオフのミニシリーズが4作作られた。剣と魔法のファンタジー世界に舞台を移した ''[[:en:Smax|Smax]]''(2000年、画: キャノン)、本編の前日譚 ''[[:en:Top 10: The Forty-Niners|Top 10: The Forty-Niners]]''(2005年、画: ハー){{Sfn|Parkin|2002|p=68}}{{Sfn|Dolan (ed.)|2010|p=320|loc="2000s" by Alan Cowsill, "A graphic novel prequel to the award-winning ''Top 10'' series, ''The Forty-Niners'' proved to be one of the best books of the year."}}、そしてムーア以外の原作者による続編2編である。 |

|||

[[ファイル:Tree_of_Life_Fludd.jpg|サムネイル|カバラの[[生命の樹 (旧約聖書)|生命の樹]]。『[[プロメテア]]』の一章で物語構造のひな型として用いられた。]] |

|||

『[[プロメテア]]』(1999–2005年)では女子大生の主人公が「想像力の具現化」である女神プロメテアの依代となる。一見するとスーパーヒロインの原型[[ワンダーウーマン]]への単純なオマージュのようだが{{sfn|Parkin|2013|p=296}}、ストーリーは意外な展開をたどり、主人公は[[タロット]]やカバラのような[[神秘学]]の象徴体系を通じて世界の成り立ちを学んでいく<ref name=telegraphsusanna/>{{sfn|Gravett (ed.)|2011|loc="Promethea" by Timothy R. Lehmann|p=710}}。画面構成も異例であり、作画の{{仮リンク|J・H・ウィリアムズIII|en|J. H. Williams III}}は観念的な内容に合わせて視覚表現の実験を数多く行っている<ref name=telegraphsusanna/><ref>{{cite web|url=https://www.avclub.com/the-best-comics-of-the-00s-1798220915|accessdate=2022-01-30|title=The best comics of the ’00s|publisher=The A.V. Club|date=2009-11-24|archivedate=2022-01-30 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220130152811/https://www.avclub.com/the-best-comics-of-the-00s-1798220915}}</ref>。この時期のほかの作品が総じて{{行内引用|知的遊戯<!--intellectual exercises-->{{sfn|Carpenter|2016|p=383}}}}{{行内引用|平均より知的な感性による、競争力十分のジャンル作品<ref name=reread49r>{{cite web|url=https://www.tor.com/2012/11/05/the-great-alan-moore-reread-top-10-the-forty-niners/|accessdate=2022-02-08|title= The Great Alan Moore Reread: ''Top 10: The Forty-Niners''|publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-11-05|archivedate= 2022-02-13|archiveurl= https://web.archive.org/web/20220213015104/https://www.tor.com/2012/11/05/the-great-alan-moore-reread-top-10-the-forty-niners/}}</ref>}}などと呼ばれるのに対し、本作は神秘学や芸術論のようなムーアの個人的テーマが色濃く出ている{{sfn|Booker (ed.)|2010|p=487|loc="Promethea" by Jackson Ayres}}点で特筆される。ランス・パーキンは本作が「想像力、ジェンダー表象、宇宙論、神秘学」のような大テーマを追求していると書いた{{sfn|Parkin|2009|loc=No. 1188/2302}}。またムーアのもっともパーソナルな作品であり、自身の{{行内引用|個人的信条の開陳}}であり、{{行内引用|一つの信念体系、個人的宇宙論}}を打ち立てているとしている{{Sfn|Parkin|2002|p=68}}。ムーア自身はこう述べている。{{行内引用|神秘学を暗く恐ろしい場所として描かないオカルト・コミックを作りたいと思った。私の経験はそうではなかったからだ。… {{Interp|『プロメテア』は}} むしろサイケデリックで、… 洗練され、実験的で、恍惚的で、喜びにあふれた作品だ}}{{Sfn|Khoury|2003|p=188}} |

|||

ABCからは、[[パルプ・フィクション]]の俗悪さを強調した「{{仮リンク|コブウェブ|en|Cobweb (comics)}}」や『[[MAD (雑誌)|MAD]]』風の風刺作「ファースト・アメリカン」などのユーモア作品が数本ずつ掲載されるアンソロジー誌 ''[[:en:Tomorrow Stories|Tomorrow Stories]]''(1999–2002年)も刊行された{{sfn|Parkin|2009|loc=No. 1168–1173/2302}}<ref>{{cite web|url=https://www.tor.com/2012/11/12/the-great-alan-moore-reread-tomorrow-stories-part-one/|accessdate=2022-02-08|title= The Great Alan Moore Reread: ''Tomorrow Stories'', Part One |publisher=Tor.com|author=Tim Callahan|date=2012-11-12|archivedate=2022-02-13 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20220213015104/https://www.tor.com/2012/11/05/the-great-alan-moore-reread-top-10-the-forty-niners/}}</ref>。この形式のコミックブックは英国で一般的だが、米国では当時ほとんど絶滅していた{{Sfn|Parkin|2002|p=66}}。 |

|||