「黒谷和紙」の版間の差分

m Category:地域団体商標を追加 (HotCat使用) |

→江戸期以前: 重複文章の統合 |

||

| (4人の利用者による、間の13版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[File:黒谷和紙の湿紙3.jpg|thumb|紙漉き直後の黒谷和紙の湿紙]] |

|||

{{画像提供依頼|cat=綾部市|date=2019-09|和紙}} |

|||

[[File:黒谷和紙色紙.jpg|thumb|様々な黒谷和紙]] |

|||

'''黒谷和紙'''(くろたにわし)は、[[京都府]][[綾部市]]の北部、[[舞鶴市]]との境に位置する黒谷町に伝わる[[和紙]]。京都府指定無形文化財に指定されている。この黒谷町一帯は、伝統技術を守る和紙の[[秘境]]として親しまれている。 |

|||

'''黒谷和紙'''(くろたにわし)は、[[京都府]][[綾部市]]の北部、[[舞鶴市]]との境に位置する黒谷町で生産される手漉き[[和紙]]。 |

|||

京都府内においては福知山市大江町の「丹後二俣紙」と並び称される[[ブランド]]和紙であり、1983年(昭和58年)に京都府指定無形文化財に指定された<ref>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=11 |isbn=}}</ref><ref group=注>'''丹後二俣紙'''は明治から昭和期にかけては200戸あまりが生産に携わったが、1972年(昭和47年)以降は田中製紙工業所のみが継承する家内工業で、2005年(平成17年)に京都府指定無形文化財に指定された。</ref>。この黒谷町一帯は、伝統技術を守る和紙の[[秘境]]として親しまれている。 |

|||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

[[伊勢平氏|平家]]の[[落武者]]が[[子孫]]に残す技として始めたと伝わる八百年の伝統を持つ和紙であり、和紙の中でも屈指の美しさを誇っていると言われている。 |

[[伊勢平氏|平家]]の[[落武者]]が[[子孫]]に残す技として始めたと伝わる八百年の伝統を持つ和紙であり、和紙の中でも屈指の美しさを誇っていると言われている。 |

||

黒谷地域は谷氏[[山家藩]]の領国であり、良質であったので、 |

黒谷地域は谷氏[[山家藩]]の領国であり、良質であったので、山家藩の特産品として全国に知られた。 |

||

[[江戸時代]]には[[京呉服]]、[[明治時代]]以降は[[養蚕]]に関する紙が多く作られた。 |

[[江戸時代]]には[[京呉服]]、[[明治時代]]以降は[[養蚕]]に関する紙が多く作られた。 |

||

古来、紙漉きは[[仏教]]とともに日本に伝来し、その技術は全国に広まり、[[地産地消]]の産物であった<ref name=池内2013,p183/>。しかし、近代の工業化によって産業として成り立たなくなり、21世紀に「紙漉き村」あるいは「和紙の里」と称される地域も、その多くで、実際に紙漉きをする専業とする者は1軒であったり、保存会が細々と技術を伝承する程度でしかないなか、黒谷町は集落のほぼ全戸がなんらかの形で黒谷和紙産業に関わっている、全国的に見ても数少ない「紙郷」である<ref name=池内2013,p183>{{Cite book|和書|author=池内紀 |title=ニッポンの山里 |publisher=山と渓谷社 |date=2013 |page=183 |isbn=}}</ref>。産地の多くが衰退の一途をたどり、機械漉きや輸入原料に転換していったなか、伝統の技法を守り続けたことによって、ときに需要が生産量を上回る評価を獲得している<ref name=池内2013,p184>{{Cite book|和書|author=池内紀 |title=ニッポンの山里 |publisher=山と渓谷社 |date=2013 |page=184 |isbn=}}</ref>。 |

|||

== 黒谷和紙会館 == |

|||

'''黒谷和紙会館'''(くろたにわしかいかん)は、「黒谷和紙」に関する資料の展示や製品の販売を行っている施設。 |

|||

== 地理的背景 == |

|||

1階では各種の紙のほか、[[座布団]]、[[手提げ袋]]など紙で作った工芸品の販売しを、2階では昔の紙すき工程を表現した[[人形]]や、原料の[[コウゾ]]を蒸すのに使った直径1mを超す大きなおけ、紙すきに使う簀桁(すげた)などが展示されている。 |

|||

[[File:黒谷町を流れる黒谷川.jpg|thumb|集落を流れる黒谷川]] |

|||

===住所 === |

|||

黒谷町は、古くは「口黒谷」と呼ばれ、21世紀現在は綾部市八代町にあたる「奥黒谷」とともに明治期以前は「黒谷村」と呼ばれた<ref name= 人づくり風土記1988,p173>{{Cite book|和書|author=農村漁村連絡協議会 |title=人づくり風土記16京都 |publisher=農村漁村連絡協議会 |date=1988 |page=173 |isbn=}}</ref>。綾部市の北端<ref name=池内2013,p184/>、舞鶴市との境界にあり、[[丹波国]]と[[丹後国]]の国境、丹後から京都への街道筋に位置する<ref name=角川日本地名大辞典1982,p567>{{Cite book|和書|author= |title=角川日本地名大辞典 26 京都府上巻 |publisher=角川書店 |date=1982 |page=567 |isbn=}}</ref>。[[京都]]は、[[呉服]]の包み紙や値札、[[寺社]]の[[障子]]や[[襖]]などの紙を多く必要とした一大消費地であり、そこまで比較的近く、1本道沿いにあるという黒谷の立地は、紙漉き産業の発展に優位であった<ref>{{Cite book|和書|author=池内紀 |title=ニッポンの山里 |publisher=山と渓谷社 |date=2013 |page=187-188 |isbn=}}</ref>。 |

|||

集落は、山間の狭い谷間を流れる[[伊佐津川]]の支流・黒谷川に沿って家屋が連なる<ref name=京都大事典1994,p204/><ref name=春名1977,p26>{{Cite book|和書|author=春名好重 |title=和紙百話 |publisher=淡交社 |date=1977 |page=26 |isbn=}}</ref>。『和漢三才図会』にも「およそ漉き紙は谷川の水をもってよしとなす」と書かれた通り、黒谷村は豊かな谷川の水流に恵まれ、紙の原料である[[コウゾ|楮]]が自生する山があり、和紙の生産には最適な自然条件が整っていたため、古くから自生の楮を原料に和紙の生産が行われた<ref name= 人づくり風土記1988,p173/><ref name=丹後の紙漉き2016,p76>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=76 |isbn=}}</ref><ref name=角川日本地名大辞典1982,p567/><ref name=綾部市史上1976,p440>{{Cite book|和書|author=綾部市史編さん委員会 |title=綾部市史 上巻 |publisher=綾部市役所 |date=1976 |page=440 |isbn=}}</ref>。 |

|||

* 京都府綾部市黒谷町東谷3<ref>{{Cite web|url=https://kurotaniwashi.kyoto/|title=黒谷和紙®公式サイト|京都府指定無形文化財PAGE TOP|accessdate=2021-04-03|publisher=黒谷和紙協同組合}}</ref>({{coord|35|22|51.0|N|135|18|48.8|E|region:JP|title=黒谷和紙会館}}) |

|||

一方で、耕地の少なさから農業は発展せず、林業で生計が成り立つほどの山林は持たないことから、近現代の洋紙や機械漉き和紙の普及によって他の和紙生産地が廃れ行く時代においても、地域が結束して伝統の手漉き和紙産業を継承し、発展させることで生き残りが図られた<ref name=丹後の紙漉き2016,p76/><ref name=春名1977,p26/><ref>{{Cite book|和書|author=綾部市史編さん委員会 |title=綾部市史 上巻 |publisher=綾部市役所 |date=1976 |page=439 |isbn=}}</ref> <ref name=綾部市史上1976,p442>{{Cite book|和書|author=綾部市史編さん委員会 |title=綾部市史 上巻 |publisher=綾部市役所 |date=1976 |page=442 |isbn=}}</ref>。紙漉きは1軒1軒の小規模な家内工業であるが、作業工程により機械を導入した共同作業場の運用などにより、効率化が図られている<ref name=春名1977,p26/>。 |

|||

=== 入館料 === |

|||

* 無料 |

|||

== 歴史 == |

|||

=== 江戸期以前 === |

|||

* 土曜午後、日・祝日 |

|||

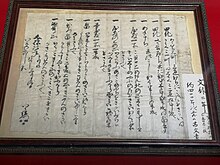

[[File:黒谷和紙 現存最古の紙(1594年・文禄2年の古文書).jpg|thumb|黒谷に現存する最古の和紙(1594年の古文書)]] |

|||

=== 交通アクセス === |

|||

[[File:江戸時代の黒谷和紙製品.jpg|thumb|江戸時代の黒谷和紙製品の一例]] |

|||

* [[西日本旅客鉄道|JR]][[山陰本線]]・[[舞鶴線]][[綾部駅]]から[[あやべ市民バス]](要予約)で約30分。 |

|||

黒谷和紙の始まりは、口伝によれば、中世、この地に隠れ住んだ平家の落ち武者らが子孫へ残す生業として始めたとされるが<ref name=京都大事典1994,p204>{{Cite book|和書|author= |title=京都大事典 府域編 |publisher=淡交社 |date=1994 |page=204 |isbn=}}</ref>、黒谷では[[寛政]]年間(1789-1801年)と明治期半ばに起きた大火で古文書や古記録の類がほぼ焼失したため現存する古記録が少なく、手漉き和紙の発祥についても定かではない<ref name=丹後の紙漉き2016,p76/><ref>{{Cite book|和書|author=菊地正浩 |title=和紙の里探訪記 |publisher=草思社 |date=2012 |page=156 |isbn=}}</ref>。生活の糧として始まった紙漉きは、当初は「小判」と呼ぶ小さな紙を漉き、それを農家の米や豆と交換してもらうことで糊口をしのぐ程度であったという<ref name=川ものがたり200308,p6>{{Cite book|和書|author= |title=川ものがたり 2003.8-9 |publisher=OBCラジオ大阪 |date=2003 |page=6 |isbn=}}</ref>。 |

|||

集落の始まりは、伝承によれば川上姓を名乗る弓の達人と平家の落ち武者ら16人で、[[鎌倉時代]]のものと推定される五輪塔があること、応永年間(1394-1428年)には門徳寺が開山していること、現存する最古の記録とみられる1595年(文禄4年)の記録で禄高4石余の名主とみられる農民の名があることなどから、中世には相当の集落が形成されていたものとみられる<ref name= 人づくり風土記1988,p172>{{Cite book|和書|author=農村漁村連絡協議会 |title=人づくり風土記16京都 |publisher=農村漁村連絡協議会 |date=1988 |page=172 |isbn=}}</ref>。黒谷には、若干16歳の[[平敦盛]]を斬首せざるをえなかった[[源氏]]方の[[熊谷直実]]が出家を決意し、黒谷の法然上人を訪ねたという伝承が残り、集落にある金戒光明寺には、平敦盛と熊谷直実の供養塔が向かい合わせに建立されている<ref name=菊地2012,p157>{{Cite book|和書|author=菊地正浩 |title=和紙の里探訪記 |publisher=草思社 |date=2012 |page=157 |isbn=}}</ref>。 |

|||

1582年(天正10年)に[[山家藩]]谷氏の領国となり、1628年(寛永5年)にこれを3家に分けて旗本谷家がつくられた際、黒谷村は旗本梅迫領に属し、村の行政は代官によって執られることとなった<ref name= 人づくり風土記1988,p173/>。 |

|||

江戸時代、黒谷村の主産業は農業であったが、耕地は少なかったことから、近隣の上杉村や高槻村への出作農で補っていた<ref name=綾部市史上1976,p440/>。しかし、出作地での収穫も十分ではなく、山仕事や紙漉きなどの副業で領主への上納分を賄っていたことが、1854年(嘉永7年)の文書に記録されている<ref name=綾部市史上1976,p440/><ref name= 人づくり風土記1988,p174>{{Cite book|和書|author=農村漁村連絡協議会 |title=人づくり風土記16京都 |publisher=農村漁村連絡協議会 |date=1988 |page=174 |isbn=}}</ref>。 |

|||

本業の農耕での収益が期待できない一方、副業の紙漉きは、[[元禄]]年間(1688-1704年)頃には、梅迫領の行政を担っていた[[旗本]]の代官が資金の貸し付けを行って製紙業の振興を図るほどで、徐々に発展して傘紙などの厚地の紙を主に生産するようになった<ref name=京都大事典1994,p204/>。当時、約30戸の農家が紙漉きに携わり、周辺地域の農村と物々交換を行った<ref name=地場産業シリーズ1984,p199>{{Cite book|和書|author=国民金融公庫調査部 |title=地域に根づく小さな地場産業 |publisher=中小企業リサーチセンター |date=1984 |page=199 |isbn=}}</ref>。1790年([[寛政]]2年)頃からは京都に進出し、市場拡大を図った<ref name=地場産業シリーズ1984,p199/>。 |

|||

天保年間(1830-1844年)頃から幕末にかけてのおよそ20年間、梅迫領の執政を担った代官は十倉治右衛門(とくらじえもん)父子で、とくに父親の十倉治右衛門は名代官の呼び声高い人物であった<ref name= 人づくり風土記1988,p174/>。貯水池を作って日照りに備え、開墾や楮の栽培を奨励するなど、領内の発展と殖産興業に力を尽くし、黒谷和紙の振興に尽くした功績は顕著で、大正期の郷土資料『何鹿郡誌』でも尊崇をもって紹介されている<ref name= 人づくり風土記1988,p174/>。 |

|||

1853年([[嘉永]]7年)、十倉氏率いる梅迫代官所は「[[会所 (近世)|紙会所]]」を設置して紙生産を奨励するとともに生産者の統制を図った<ref name=丹後の紙漉き2016,p76/>。[[安政]]年間(1854-1860)には生産量の増加に伴い、京都の[[三井財閥|越後屋]]に余った紙を売ることも検討されたが、品質に難があるとして、当初、取引は成立しなかった<ref name=丹後の紙漉き2016,p77>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=77 |isbn=}}</ref><ref name=綾部市史上1976,p441>{{Cite book|和書|author=綾部市史編さん委員会 |title=綾部市史 上巻 |publisher=綾部市役所 |date=1976 |page=441 |isbn=}}</ref>。1855年(安政2年)、文助なる者が京風の紙の漉き方を習い受け、それまで副業としていた紙漉きを専業として行うようになった<ref name=菊地2012,p157/>。1859年(安政6年)には、越後屋の紹介で善七・友三郎という2名の技術者を里に招いて教えを請い、やがて上質な京呉服にも適した紙を生産できるようになったことから販路開拓が成ったという<ref name= 人づくり風土記1988,p175/><ref name=丹後の紙漉き2016,p77/><ref name=角川日本地名大辞典1982,p567/>。[[呉服|京呉服]]に用いる値札や包み紙などの関連用品のほか、公家が用いる鼻紙や和歌を記すのに用いた畳紙(たとうがみ)、渋紙、[[畳]]紙、[[傘]]紙、[[障子紙]]などを製造し、販売した<ref name=菊地2012,p157/><ref name=京都大事典1994,p204/>。この頃から紙漉き業が黒谷の主産業として本格的に行われるようになったとみられ<ref name=綾部市史上1976,p441/>、同時に株仲間を形成して品質管理と技術保存に努めた<ref name=角川日本地名大辞典1982,p567/><ref name= 人づくり風土記1988,p175/>。 |

|||

しかし、黒谷の紙が商品価値を高めるにつれ、領主は特産品として生産を保護すると同時に、製品の販売にも介入するようになった<ref name=綾部市史上1976,p441/>。農民は「紙運上」を上納していたが、藩が紙の専売を図ったことにより、1859年(安政6年)にはこれに反発した農民による「梅迫騒動」も発生した<ref name=角川日本地名大辞典1982,p567/>。1859年(安政6年)の領主側の記録によれば、紙方産物入用に手当として銀20貫を与えて紙の生産を奨励したとあるが<ref name= 人づくり風土記1988,p175>{{Cite book|和書|author=農村漁村連絡協議会 |title=人づくり風土記16京都 |publisher=農村漁村連絡協議会 |date=1988 |page=175 |isbn=}}</ref>、この資金援助を理由に、領主が紙の専売を図ろうとしたことが、従来通りの売買を希望する領民の反発を招いたのであった<ref name=綾部市史上1976,p442/>。騒動の結果、代官・十倉氏(子)は追放され、代官とともに黒谷和紙の販売に関わっていた大庄屋は越権行為があったとして退役謹慎を申し渡された<ref name= 人づくり風土記1988,p176>{{Cite book|和書|author=農村漁村連絡協議会 |title=人づくり風土記16京都 |publisher=農村漁村連絡協議会 |date=1988 |page=176 |isbn=}}</ref>。領主の[[谷氏|谷帯刀]]は領内特産の紙漉きの育成を図るべく、運営資金を貸し与え援助するので永く紙漉きを続けるようにと庄屋に申し渡したとする、1862年(文久2年)の文書が残る<ref name=綾部市史上1976,p441/><ref name=綾部市史上1976,p442/><ref group=注>梅迫騒動の顛末は史料不足もあり明らかになっていないが、1862年(文久2年)に谷氏が知行所改革と称して目代(領主の私的な代理人)を派遣して十倉代官や村役人の追放、大庄屋の退役謹慎を申し渡し、村々に「五カ年免状(年貢の割り付け状)」「村絵図」「名寄帳(田畑・屋敷所有者記録)」の提出を求めたところ、前例のないこうした要求を領民が拒否し、領主へ直訴したことを指して「梅迫騒動」であるとする説もある。この折の争点にも「黒谷和紙統制に関すること」が含まれている。(出典『人づくり風土記26』p176-177)</ref>。 |

|||

=== 明治 – 大正期 === |

|||

[[File:黒谷和紙 製造道具5.jpg|thumb|いちはやく導入された、繊維をほぐすための打解機(後述の製造工程10)]] |

|||

[[File:黒谷和紙 製造道具4 ビーター.jpg|thumb|繊維をほぐし紙素を取り出すためのビーター(後述の製造工程11)]] |

|||

[[明治]]時代、紙会所の管理統制はなくなり、誰もが自由に紙を生産して売りさばけるようになった<ref name=丹後の紙漉き2016,p77/>。紙漉きは黒谷の主産業としてますます盛んになり、男が材料をそろえ、女が漉紙を行うのが通例となった<ref name=角川日本地名大辞典1982,p567/>。体得するまでには修練を要する紙漉きは、母子相伝の技として尊重された<ref name= 人づくり風土記1988,p176/>。明治期の初め頃には黒谷の約70戸全戸が紙漉きに携わり<ref name=地場産業シリーズ1984,p199/>、最盛期には60人以上の職人がいたといわれる<ref name=海の京都20220201/>。しかし、明治期の中頃になると、機械漉き和紙の参入に伴って多くの紙漉き産地が転換期を迎えるなか<ref name=地場産業シリーズ1984,p199/>、黒谷では経営力に長けた者がいなかったことから、やがて個人販売を続けることの不利益が課題と意識されるようになった<ref name=丹後の紙漉き2016,p77/>。この頃の黒谷和紙の売買には、舞鶴や福知山の仲買業者が力を持ち、製品の買取価格は低く抑えられていたため、個々の生産者の暮らしぶりは困窮を極めたという<ref name=産地診断報告書1966,p23>{{Cite book|和書|author= |title=黒谷手すき和紙産地診断報告書 |publisher=京都府立中小企業指導センター |date=1966 |page=23 |isbn=}}</ref>。 |

|||

1892年(明治25年)、黒谷の青年、水口半次郎が共同販売の利点を挙げて人心をまとめ、共同組合「紙類一定販売所」を組織する<ref name=丹後の紙漉き2016,p77/><ref name=産地診断報告書1966,p23/>。しかし、その矢先の1894年(明治27年)と1895年(明治28年)に相次いで大火に見舞われ、さらに1895年(明治28年)には水害も発生し、黒谷集落は著しく疲弊した<ref name=丹後の紙漉き2016,p77/>。立て続けの災害からの復興を製紙業にかけた半次郎は、この年のうちに高知県の土佐紙業組合から技師・大西勝四郎を指導者に招き、土佐漉きの技術を習得すると、これを契機に製紙用具を一新し、従来の小判紙だけでなく大判紙も漉くことができるように技術改良に取り組んだ<ref name=丹後の紙漉き2016,p77/><ref name= 人づくり風土記1988,p177>{{Cite book|和書|author=農村漁村連絡協議会 |title=人づくり風土記16京都 |publisher=農村漁村連絡協議会 |date=1988 |page=177 |isbn=}}</ref>。楮のほか、三椏、雁皮、藁などによる紙製造も行えるようになり、これらは後に型染紙や民芸和紙に用いられるようになった<ref name=菊地2012,p157/>。有志が協力し、ビーターなどの製紙機械の購入や、木製水車による動力タービンの導入など生産能率の向上も図られた<ref name=丹後の紙漉き2016,p77/>。また、清右衛門なる者が手拭いの艶付紙の製法を開発して黒谷和紙の評価を高めるなど、新たな黒谷和紙の需要の開拓もすすめられた<ref name= 人づくり風土記1988,p177/>。 |

|||

「紙類一定販売所」は、その後、1898年(明治31年)「紙類合資会社」に、次いで1906年(明治39年)「紙類株式会社」に、さらに1908年(明治41年)、「無限責任黒谷製紙生産販売購買利用組合(黒谷製紙組合)」と名を変えていったが、組織の内実はほぼそのままの形で継承され、原料の共同購入から市場の確保、製品の品質向上が図られた<ref name=丹後の紙漉き2016,p77/><ref name=角川日本地名大辞典1982,p567/><ref name=産地診断報告書1966,p23/>。 |

|||

=== 昭和期 === |

|||

[[File:黒谷和紙 共同作業所.jpg|thumb|黒谷和紙共同作業場(黒谷町)]] |

|||

1948年(昭和23年)、半次郎が創設した組合は、東八田[[農業協同組合]]のなかの一機関として合併された<ref name=丹後の紙漉き2016,p77/><ref name=産地診断報告書1966,p23/>。農協はその後改組され、1973年(昭和48年)からは綾部市農業協同組合のなかの黒谷和紙事業部となり、黒谷和紙の生産者は全員この事業部に属する組合員となった。黒谷和紙の受注はすべて組合を通し、生産者は組合から原料を受け取り、必要な分を漉いて組合に納め、手間賃を受け取る体制となった<ref name=丹後の紙漉き2016,p77/>。生産した紙をすべて組合が買い上げることで、紙漉きを専業に生計を立てることが可能となった<ref name=丹後の紙漉き2016,p77/>。 |

|||

黒谷和紙は、従来は傘紙や半紙などの実用的あるいは産業的な紙だったが([[#黒谷和紙用途の変遷|後に詳述]])、近現代の生活様式の変化や製紙の機械工業化により、それだけでは黒谷の手漉き和紙が他の産地に対抗できないことは明白であった<ref name=丹後の紙漉き2016,p80>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=80 |isbn=}}</ref>。高度経済成長期のはしりでもあった昭和30年代には、職を求めて多くの若者が黒谷を離れ、職人たちの中にも先の見通しが立たない紙漉き家業を子に継がせるのは忍びないと、サラリーマン化を後押しする風潮があった<ref name=丹後の紙漉き2016,p86>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=86 |isbn=}}</ref>。当時の黒谷に残った中高年者は、その日暮らしもやっとの窮状にあったなかでも、近隣に適当な転職先もなかったことが、紙漉きを続けた要因であったとみられている<ref name=丹後の紙漉き2016,p86/>。 |

|||

1965年(昭和40年)時点で黒谷には全戸数の7割にあたる45の手漉き和紙の事業所があり、112人が紙漉きに携わっていた<ref name=産地診断報告書1966,p31>{{Cite book|和書|author= |title=黒谷手すき和紙産地診断報告書 |publisher=京都府立中小企業指導センター |date=1966 |page=31 |isbn=}}</ref>。年の出荷額は1900万円で、手漉き和紙業界全体でみても特色ある製品は確立しておらず、「黒谷和紙」として名が通るほどの産業に育ってはいなかった<ref name=産地診断報告書1966,p31/>。 |

|||

生き残りをかけ、黒谷ではこの頃から民芸品向けの和紙や、原紙に二次加工を施した紙製品の販路拡大を図るようになり、昭和40年代には[[百貨店]]の催し物として紙漉きの実演をまじえた和紙の展示即売会などを行った<ref name=丹後の紙漉き2016,p80/>。民芸品としての和紙の評価が高まり、やがて民芸的な出版物や文化財の修復用に和紙が求められるようになり、黒谷和紙の生産は徐々に産業的な紙から美術工芸的な紙へと移行した<ref name=丹後の紙漉き2016,p80/>。 |

|||

1980年(昭和55年)の工業統計表品目編によれば、全国432の手漉き和紙事業所のうち、黒谷は約8パーセントにあたる35事業者、全57戸のうちの6割で紙漉きを行っていた<ref name=地場産業シリーズ1984,p200/>。うち34事業所は江戸時代の創業であり、明治期当初と比較すれば半減したとはいえ、全国的にみれば明治中期以降に残った手漉き和紙事業所は1パーセントにも満たないとみられるなか、集落をあげて紙漉きを継承している<ref name=地場産業シリーズ1984,p200/>。この頃まで、黒谷の紙漉きはすべて家内産業で行われており、他所からの就業者は皆無であった<ref name=地場産業シリーズ1984,p200>{{Cite book|和書|author=国民金融公庫調査部 |title=地域に根づく小さな地場産業 |publisher=中小企業リサーチセンター |date=1984 |page=200 |isbn=}}</ref>。 |

|||

1978年(昭和53年)、組合は綾部市とともに後継者育成事業に乗り出し、黒谷和紙はその技術継承先を黒谷の地域外に求めた。日本全国から和紙に心ひかれた若者が集い、黒谷和紙の経験者から技術を学んだ<ref name=丹後の紙漉き2016,p87>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=87 |isbn=}}</ref>。 |

|||

1983年(昭和58年)、「黒谷和紙」は京都府指定無形文化財に指定された<ref>{{Cite web |url=http://www.kyoto-be.ne.jp/bunkazai/cms/?page_id=271 |title=京都府指定登録等文化財その2 |publisher = 京都府教育庁指導部文化財保護課 |accessdate=2022-03-16}}</ref>。 |

|||

==== 組合員の結束をめざした「太子講」 - 「紙まつり」 ==== |

|||

黒谷和紙の生産者は「紙祖神(しそ神)」として[[聖徳太子]]を祀り、集落の氏神である熊野神社の講とあわせて毎年4月7日と11月7日に「太子[[講]]」を催した<ref name=丹後の紙漉き2016,p78/><ref name=菊地2012,p157/>。紙漉き職人の年1回の集会であり、仲間内の結束を固めるとともに、様々な規定の改定や情報交換、製紙原料を購入する資金の相互援助等が行われた<ref name=丹後の紙漉き2016,p78/>。黒谷の太子講は遅くとも江戸時代にはすでに行われていたとみられ、安政年間(1854-1860年)の販路開拓の状況を記した『紙祖神 聖徳太子』と冠する巻子本が残されている<ref name=丹後の紙漉き2016,p78/>。 |

|||

1973年(昭和48年)、太子講は「紙まつり」と改称され、紙漉きに携わる人々の親睦を図る場と明確に位置付けられたものの、やがて紙漉きの家が減少すると、廃れた<ref name=丹後の紙漉き2016,p78>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=78 |isbn=}}</ref>。 |

|||

=== 平成期以降 === |

|||

1996年(平成8年)、黒田谷和紙事業部は農協から独立して法人組織となり、「黒谷和紙協同組合」を発足して現在に至る<ref name=丹後の紙漉き2016,p77/>。さらに外部との折衝を担う外郭団体として、地域住民の自治による「黒谷和紙振興会」が組織され、地域をあげて黒谷和紙生産の里を構築している<ref name=丹後の紙漉き2016,p77/>。 |

|||

2005年(平成17年)、廃校となった[[綾部市立口上林小学校]](綾部市十倉名畑町欠戸)の廃校舎を活用して、和紙の原料加工から紙漉きまでの一連の作業を行うことができる生産施設「黒谷和紙工芸の里」を開設した<ref name=丹後の紙漉き2016,p87/><ref>{{Cite book|和書|author=菊地正浩 |title=和紙の里探訪記 |publisher=草思社 |date=2012 |page=158 |isbn=}}</ref>。翌2006年(平成18年)には、同じ施設内に京都伝統工芸専門学校(現・[[京都伝統工芸大学校]]TASK)の研修センターが開業し、和紙工芸専攻が設置された<ref name=丹後の紙漉き2016,p87/>。和紙工芸専攻では黒谷和紙の職人が講師を務め、卒業生からも和紙関連業種に就業する者が出ている<ref name=丹後の紙漉き2016,p87/>。2010年代には40歳代を中心に9人の職人が黒谷和紙の紙漉きを営んでいる<ref name=丹後の紙漉き2016,p87/>。 |

|||

2016年(平成28年)、黒谷和紙を紡いだ紙糸を緯糸に、同じく京都府北部の伝統産業である[[丹後ちりめん]]の絹糸を経糸に用いて丹後ちりめんの技法で織り上げた「黒谷綜布(くろたにそうふ)」を、[[京都府立大学]]及び丹後織物業の職人らとともに開発した<ref name=海の京都20220201/>。 |

|||

2017年(平成29年)、「黒谷和紙」は地域団体商標に登録された<ref name=海の京都20220201/>。 |

|||

2020年(令和2年)、黒谷和紙は「無印良品」を全国展開する[[良品計画]]との共同開発に着手した<ref name=京都新聞20200730>{{Cite news|title=京都伝統の和紙、「無印良品」で全国展開 ポーチなど「軽く、丈夫で、手になじむ」 |newspaper=京都新聞社 |url=https://www.kyoto-np.co.jp/articles/biz/315661 |accessdate=2022-03-15 |date=2020-07-30 |author=}}</ref>。黒谷和紙が提供したもみ紙の原紙を、良品計画で加工、黒と生成り色のポーチ、カードケース、ブックカバーを商品化し、全国で販売したもので、黒谷和紙としては初の全国規模でのタイアップ商品となった<ref name=京都新聞20200730/>。 |

|||

== 国際的な評価 == |

|||

[[File:The most beautiful book in the world by UNESCO 紙すき村黒谷.jpg|thumb|世界で最も美しい本グランプリ受賞『紙すき村黒谷』]] |

|||

=== 世界で最も美しい本『紙すき村黒谷』 === |

|||

1967年(昭和42年)、後継者不足への懸念から、組合では少ない古記録と口伝をまとめ、黒谷和紙の見本帳を兼ねた黒谷和紙の歴史書『黒谷の紙』を200部編纂発行した<ref name=丹後の紙漉き2016,p81>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=80 |isbn=}}</ref>。この出版をきっかけに黒谷和紙の歴史的史料が相次いで発見されたため、1970年(昭和45年)には『紙すき村黒谷』(中村元・編)を刊行した<ref name=丹後の紙漉き2016,p81/>。『紙すき村黒谷』は全日本出版物装填コンクールで入賞し、日本出版協会によって[[ユネスコ]]の交換図書に推薦され、1972年(昭和47年)にドイツで開催された「世界の図書展」に出品され、「世界で最も美しい本」グランプリを獲得するに至った<ref name=丹後の紙漉き2016,p81/>。その結果、諸外国の図書館や大学からの注文が相次ぎ、刊行した250部のうちおよそ50冊が海外に渡ったとされている<ref name=丹後の紙漉き2016,p81/>。 |

|||

=== 評価の高まり === |

|||

1983年(昭和58年)2月、京都市内で3日間にわたり「国際紙会議」が開催された<ref name=丹後の紙漉き2016,p86/>。世界19カ国から539名の紙に関するあらゆる立場の人々が集い、各国の手漉き和紙の実演などが行われ、1日のみの一般公開日には2,000人が詰めかける和紙ブームを引き起こした<ref name=丹後の紙漉き2016,p86/>。この折、黒谷では、黒谷和紙見学ツアーが催行され、組合長に伴われた各国の関係者が参加した<ref name=丹後の紙漉き2016,p86/>。この国際会議は、黒谷和紙が世界に認知される足がかりとなったとされている<ref name=丹後の紙漉き2016,p86/>。 |

|||

[[世界遺産]]の[[二条城]]や、[[フランス]]・[[ルーブル美術館]]で修復用紙として採用され、[[ヨーロッパ]]では「クロタニ」の名で知られる<ref name=海の京都20220201/>。黒谷和紙は、2009年(平成21年)に皇室が海外に送ったクリスマスカードにも採用された<ref name=海の京都20220201>{{Cite web |url=https://www.uminokyoto.jp/column/post/79/ |title=隠れ里で受け継がれた上質の和紙 |publisher =海の京都Times 2022.2.1 |accessdate=2022-03-15}}</ref>。 |

|||

2015年(平成27年)には、[[京都工芸繊維大学]]の学生が黒谷和紙協同組合の協力のもと制作した黒谷和紙メイキング動画が[[インターネット]]公開から約1年間で13万回以上再生され、世界各地から賞賛のコメントを集めた<ref name=丹後の紙漉き2016,p87/>。組合は、海外で開催される展覧会にも積極的に黒谷和紙を出品し、インターネットと通じた販路拡大にも取り組んでいる<ref name=丹後の紙漉き2016,p87/>。 |

|||

== 製品 == |

|||

[[File:和紙帯.jpg|thumb|紙衣の帯(黒谷和紙)]] |

|||

[[File:黒谷和紙 小間物製品.jpg|thumb|黒谷和紙の小間物製品]] |

|||

[[File:桂離宮の修復に用いられた黒谷和紙.jpg|thumb|桂離宮の襖や壁紙の修復に使われた昭和期の唐紙]] |

|||

=== 黒谷和紙用途の変遷 === |

|||

黒谷で古来生産されてきた和紙は、主に半紙と傘紙であった<ref name=丹後の紙漉き2016,p79>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=79 |isbn=}}</ref>。渋紙、襖紙、障子紙などに用いられた<ref name=池内2013,p188>{{Cite book|和書|author=池内紀 |title=ニッポンの山里 |publisher=山と渓谷社 |date=2013 |page=188 |isbn=}}</ref>。やがて、文庫紙、包装紙、雲龍紙などがそこに加わった<ref name=池内2013,p188/>。明治期以降、洋紙との競合や機械化による実用紙の大量生産により、全国的に手漉き和紙産地は打撃を受けるが、黒谷和紙は伝統的な手漉き和紙の技法を活かして変遷を重ねつつ、苦境を乗り越えてきた<ref name=京都大事典1994,p204/>。 |

|||

明治時代には京都府内の各地で養蚕が盛んになり、その関連商品も生産するようになった<ref name=丹後の紙漉き2016,p79/>。1896年(明治29年)、綾部市に創業した郡是製糸会社(現・グンゼ株式会社)からは生糸の包装紙や産卵紙や繭袋紙などの注文を受け、大正時代には黒谷で生産する和紙の6割がグンゼに納められた<ref name=丹後の紙漉き2016,p79/>。黒谷和紙の繭袋は、袋外側の和紙にキハダの煮汁をしみ込ませて防虫効果を施したもので、『紙漉村旅行記』を著した寿岳文章はその手触りや品位を著書のなかで絶賛した<ref name=丹後の紙漉き2016,p79/>。 |

|||

1917年([[大正]]6年)には[[大日本帝国陸軍]]の携帯食である[[乾パン]]を入れる紙袋として最高の評価を得、その生産を引き受けた<ref name=地場産業シリーズ1984,p199/>。地産の楮を100パーセントの割合で漉いていた黒谷和紙の強度が評価されたという<ref name=産地診断書1966,p24>{{Cite book|和書|author= |title=黒谷手すき和紙産地診断報告書 |publisher=京都府立中小企業指導センター |date=1966 |page=24 |isbn=}}</ref>。軍の依頼は黒谷の経済をおおいに潤し<ref name=丹後の紙漉き2016,p79/>、この頃が黒谷の集落の全盛期であった<ref name=産地診断書1966,p24/>。 |

|||

江戸時代以前から生産してきた傘紙は、1955年(昭和30年)頃まで丹後・丹波一帯で広く使用されていた<ref name=丹後の紙漉き2016,p79/>。近隣の他の産地、例えば[[宮津市]]畑でも傘紙を漉いたが染色工程は黒谷に委託されるなど、圧倒的な市場シェアを握っていたが、安価なナイロン傘の普及に伴い傘紙の需要は激減した<ref name=丹後の紙漉き2016,p79/>。この窮地の兆しが見え始めていた1954年(昭和29年)、[[大阪]]の企業の依頼で家具を磨く[[サンドペーパー]]の台紙を生産する機会に恵まれ、黒谷和紙はこれに起死回生をかけて工業用紙の生産に乗り出し、最盛期には生産の6割をサンドペーパーが占めた<ref name=地場産業シリーズ1984,p199/>。しかしこの需要も、昭和40年代に入ると機械漉きを行う他府県の生産地にとって代わられた<ref name=丹後の紙漉き2016,p79/>。 |

|||

1940年~1941年(昭和15年~16年)頃には京都向けに呉服の値札が主な生産物で、この需要は1950年(昭和25年)頃まで続いた<ref name=産地診断書1966,p24/>。 |

|||

これらの品々に替わって、黒谷和紙が昭和30年代から評価を高め、生産を増やした和紙の用途に、[[はがき]]や[[便箋]]などの民芸的な二次加工品の生産がある<ref name=丹後の紙漉き2016,p80/><ref name=角川日本地名大辞典1982,p567/><ref name=産地診断書1966,p24/>。出版物の表装や、文化財の修理修復にも上質な和紙が求められるようになり、和紙の需要が徐々に日用品や産業的なものから美術工芸的な用途へと移行するに伴い、黒谷和紙の種類も多様化していった<ref name=丹後の紙漉き2016,p80/>。なかでも文化財修理用紙の需要は、量的には微々たるものであったが、灰汁抜きに木灰を用いるなど昔ながらの製法による上質な紙を作る技術の伝承に、大きな意義があったという<ref name=丹後の紙漉き2016,p80/>。 |

|||

現代生産されている黒谷和紙は、楮紙、文庫紙、奉書紙、木版画紙、生漉半紙、札紙、民芸紙、美術紙、紙衣原紙など多岐にわたり<ref>{{Cite book|和書|author=春名好重 |title=和紙百話 |publisher=淡交社 |date=1977 |page=260 |isbn=}}</ref>、その用途は、書物、版画、はがき、染紙、小間物の加工用品など多種多様なものとなっている<ref name=京都大事典1994,p204/>。 |

|||

客層も寺社仏閣や呉服屋から、一般の人々とりわけ女性に需要が伸び、クッションやハンドバッグ、座布団、札入れなどの紙工芸品の製造販売にも注力されている<ref name=池内2013,p188/>。 |

|||

黒谷和紙製の商品化は協同組合によって運営される「黒谷和紙工芸の里」が請け負い、生産・加工・販売の独自ルートを通して、国内外に発信されている<ref name=池内2013,p188/>。 |

|||

=== 丹波紙布 === |

|||

[[File:黒谷和紙の紙糸de.jpg|thumb|紙糸、紙布]] |

|||

'''紙布'''(しふ)は、細く裁断した紙に撚りをかけて糸にしたものを織機で織りあげた布である<ref name=丹後の紙漉き2016,p82>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=82 |isbn=}}</ref>。木綿が全国に流通する以前の時代(おおむね明治時代以前)に木綿栽培が困難だった東北・北陸地方や山間部などの寒冷地で多く生産され、衣料とされた<ref name=丹後の紙漉き2016,p82/>。丹波地域でも紙布が生産された痕跡があることから、染色家の河口三千子がこの復元に試み、1966年(昭和41年)頃から丹波産の古い紙布を参考し研究を行い、黒谷和紙を用いて完成した復元紙布を「丹波紙布(たんばしふ)」と称した<ref name=丹後の紙漉き2016,p82/>。丹波紙布は、軽くて丈夫であり、風合いも良いという特徴がある<ref name=丹後の紙漉き2016,p82/>。 |

|||

河口は本職の木綿織物の制作の傍ら、丹波紙布を用いた作品を多々制作し、日本伝統工芸展に出展するなどして紙布と黒谷和紙の普及に努めた<ref name=丹後の紙漉き2016,p82/>。1960年代(昭和30年代後半)から河口が収集した衣類関係資料は、1995年(平成7年)に「丹波生活衣及び関連資料」として福知山市有形民俗文化財に指定された<ref name=丹後の紙漉き2016,p82/>。 |

|||

=== 紙衣 === |

|||

[[File:黒谷和紙の紙衣.jpg|thumb|紙衣の一例(黒谷和紙)]] |

|||

'''紙衣'''(かみこ)は、織物である紙布と異なり、やや厚めに漉しあげた楮紙を[[コンニャク]]糊で貼り合わせ、それに[[柿渋]]などの補強溶液を塗って頑丈にしたうえで、揉んで柔らかくし、着物や帯などの衣料品として仕立てたものである<ref name=丹後の紙漉き2016,p84>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=84 |isbn=}}</ref>。質の良い紙衣で作られた紙衣は洗濯機にかけても破れないほど丈夫で、歴史的には平安時代の僧侶が儀式の際に着用していたり、戦国時代の武将が防寒具や陣羽織などに用いたことで知られる<ref name=丹後の紙漉き2016,p84/>。木綿や麻が貴重であった江戸時代には安価な衣料として町人や農民にも着用され、俳句や茶道を嗜む風流人の間では風雅な衣類として愛用された<ref name=丹後の紙漉き2016,p84/>。有名どころでは、『[[奥の細道]]』を著した[[松尾芭蕉]]が旅の衣服として愛用したことで知られる<ref name=丹後の紙漉き2016,p84/>。 |

|||

江戸時代には紙衣と同様の製法で、雨合羽や道中傘や菓子鉢など様々な日用品に和紙が用いられた<ref name=丹後の紙漉き2016,p84/>。黒谷でも江戸時代から紙を染めて加工し、染傘紙などを生産していた<ref name=丹後の紙漉き2016,p84/>。この技術を発展させて、1965年(昭和40年)代から、黒谷和紙を型染で加工する研究を行い、紙衣、はがき、名刺入れなど様々な作品を製品化し、黒谷和紙需要の可能性を広げた<ref name=丹後の紙漉き2016,p84/>。 |

|||

== 原材料 == |

|||

{{Double image aside|right|黒谷和紙 原材料.jpg|250|Imperial Encyclopaedia - Plant Kingdom - pic880 - 楮圖.png|100|黒谷和紙の原料である植物|楮(コウゾ)画}} |

|||

黒谷和紙の原料は、主に[[楮]](こうぞ)である。丹波・丹後地域では楮を「かご」と称する。楮のほかに、[[雁皮]](がんぴ)または[[三椏]](みつまた)が用いられることもあるが、多くはない<ref name=春名1977,p26/>。黒谷では、90パーセント以上の原料に楮を用い<ref name=川ものがたり200308,p6/>、紙漉き前の原材料の処理は、川の水をふんだんに引き入れた共同作業場で行われる<ref name=春名1977,p26/>。 |

|||

手漉き和紙の伝統を受け継ぐ地域であっても、原材料の楮は安価なアジアからの輸入に頼る生産地が多くあるなか、黒谷和紙では国産(地元産)にこだわり楮の栽培も行っている<ref>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=46 |isbn=}}</ref>。 |

|||

以下に、黒谷で用いられる3種の和紙原料としての一般的な特徴を述べる。 |

|||

; 楮(こうぞ) |

|||

: クワ科に属し、本来は大木に成長するが、紙の原料としては株仕立てにして毎年伸びる1年生の枝を用いる。楮紙(こうぞし)は丈夫で、薄くしても破れにくい特徴を持つ<ref>{{Cite book|和書|author=小林一夫 |title=紙をつくる |publisher=大月書店 |date=1989 |page=12 |isbn=}}</ref>。原料は同じ楮であっても、障子紙には塵の入っていない美しい和紙が求められるが、傘紙には美しさよりも丈夫さが求められる<ref>{{Cite book|和書|author=冨樫朗 |title=つくってあそぼう27 和紙の絵本 |publisher=農村漁村連絡協議会 |date=2008 |page=14 |isbn=}}</ref>。 |

|||

; 雁皮(がんぴ) |

|||

: ジンチョウゲ科の樹木で、雁皮で漉いた紙は半透明で光沢をもつ美しい艶を備える高級和紙として流通する<ref name=冨樫2008,p15/>。しかし、栽培が困難なため自生したものを採取するほかなく、原料に限りがあり、生産量は多くない<ref name=小林1989,p13>{{Cite book|和書|author=小林一夫 |title=紙をつくる |publisher=大月書店 |date=1989 |page=13 |isbn=}}</ref>。繊維に粘りが強く、紙の原料として奈良時代ごろから当初は楮に混ぜて用いられ、やがて単体で和紙作りに用いられるようになった<ref name=冨樫2008,p15/>。 |

|||

; 三椏(みつまた) |

|||

: 雁皮と同じくジンチョウゲ科の樹木で、江戸時代後半には栽培方法が確立されているが、楮より成長が遅く、製紙に用いる繊維を採れるまで約3年を要する<ref name=冨樫2008,p15>{{Cite book|和書|author=冨樫朗 |title=つくってあそぼう27 和紙の絵本 |publisher=農村漁村連絡協議会 |date=2008 |page=15 |isbn=}}</ref>。明治時代以降は紙幣の材料として生産された<ref name=小林1989,p13/>。 |

|||

== 生産工程 == |

|||

[[File:黒谷和紙 煮熟後のコウゾの白皮.jpg|thumb|8.楮煮直後の白皮]] |

|||

[[File:黒谷和紙 あく抜き作業.jpg|thumb|9.灰汁抜き中の白皮]] |

|||

[[File:黒谷和紙のスキブネ.jpg|thumb|13.紙漉き後のスキブネ]] |

|||

[[File:黒谷和紙 スキブネと漉きあげた湿紙.jpg|thumb|14.圧搾前の漉き紙とスキブネ]] |

|||

[[File:黒谷和紙の湿紙2.jpg|thumb|重ね置き、水抜き前の湿紙]] |

|||

黒谷和紙が高く評価される理由のひとつに、産地全体で、生産の主な工程に一貫して伝統技術が継承されている点がある<ref name=地場産業シリーズ1984,p203>{{Cite book|和書|author=国民金融公庫調査部 |title=地域に根づく小さな地場産業 |publisher=中小企業リサーチセンター |date=1984 |page=203 |isbn=}}</ref>。材料から紙漉き、乾燥に至るまで、他の和紙産地では失われた旧来の製造工程が守られていることが、相対的に他産地よりも高品質の和紙を生むことに通じているとされる<ref name=地場産業シリーズ1984,p203/>。 |

|||

; 1.楮作り |

|||

: 原料である楮を栽培する。1年でおよそ3メートルの長さに成長する<ref name=海の京都20220201/>。 |

|||

; 2.楮切り(カゴカリ) |

|||

: 冬、葉が落ちると楮を刈り取る<ref name=海の京都20220201/>。この時に切り口が雑だと後のカゴヘギの工程で余分な手間が生じるため、鎌はよく研いでおくという<ref name=丹後の紙漉き2016,p49/>。かつての黒谷では、刈り取った楮を適当な量で束ねると、その運搬には一般的な天秤棒の1.5倍の長さがある山行棒を用いた<ref name=丹後の紙漉き2016,p49>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=49 |isbn=}}</ref>。 |

|||

; 3.楮蒸し(カゴムシ) |

|||

: 樹皮を剝ぎやすくするため、1メートル程度の長さに切った楮を約3時間蒸す<ref name=海の京都20220201/><ref name=川ものがたり200308,p6/>。黒谷ではコシキに楮をいっぱいに詰め込んでから、竈に据えた平窯に被せて蒸す<ref name=丹後の紙漉き2016,p50/>。楮の入れ方が雑だとコシキを逆さにした際に楮がずり落ちてしまうため注意を要し、この作業を「コシキ揃え」とも言う<ref name=丹後の紙漉き2016,p50/>。コシキと窯の隙間には藁で編んだ「ワブタ」をかませ、蒸気漏れを防ぐ<ref name=丹後の紙漉き2016,p50>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=50 |isbn=}}</ref>。 |

|||

; 4.楮へぎ(カゴヘギ) |

|||

: 蒸した楮から、熱いうちに皮を剥ぎ取る。冷めると剝きにくくなるため、「テマガエ(手間替)」と称して協力を仰ぎ、人海戦術で行うなどした<ref>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=52 |isbn=}}</ref>。紙にできる繊維は、蒸した原木のうちの3パーセント程度である<ref name=川ものがたり200308,p6/>。 |

|||

; 5.楮もみ(カゴモミ) |

|||

: 樹皮を川に浸し、足で踏んで揉み、柔らかくする。和紙作りの適期は冬のため、ときに雪混じりの川での作業である<ref name=丹後の紙漉き2016,p54>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=54 |isbn=}}</ref>。ゴムの長靴や手袋が普及する以前はすべて素足・素手の作業であったため、「寒くてつらい」紙漉きイメージ<ref name=丹後の紙漉き2016,p86/>のひとつだった<ref name=丹後の紙漉き2016,p54/>。現代、共同作業所では黒谷川の水をろ過槽に引き入れて使用し、ごみや塵が混ざらないように仕切りを設けている<ref name=川ものがたり200308,p6/>。 |

|||

; 6.楮そろい(カゴソロイ) |

|||

: 「カゴソロエ」あるいは「キズ取り」とも黒谷では言うが、一般には「楮撫ぜ」と呼ばれる工程である<ref name=丹後の紙漉き2016,p55>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=55 |isbn=}}</ref>。樹皮の外側の黒い部分を削って取り除き、製紙に用いる白い繊維(白皮)部分のみにして、10~20日間天日で乾燥させ、保存する<ref name=丹後の紙漉き2016,p55/>。日光にあてるほどに皮の白さが増すといわれる<ref name=丹後の紙漉き2016,p55/>。楮の原木から採取できる白皮はおよそ10分の1程度である<ref >{{Cite book|和書|author=冨樫朗 |title=つくってあそぼう27 和紙の絵本 |publisher=農村漁村連絡協議会 |date=2008 |page=20 |isbn=}}</ref>。 |

|||

; 7.煮ごしらえ(川晒し) |

|||

: 保存しておいた白い樹皮を再び2昼夜ほどの間、川の水にさらす。水中につけておくことで、紫外線が生成する過酸化水素などの作用で漂白され、繊維の光沢と強靭さが増すといわれる<ref>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=57 |isbn=}}</ref>。 |

|||

; 8.楮煮(カゴニ) |

|||

: 柔らかくもどした白い樹皮をアルカリ性の熱湯で約90分煮る<ref name=海の京都20220201/>。不純物を取り除き、繊維だけを取り出す工程で、古くは木灰を用いた<ref name=丹後の紙漉き2016,p58/>。現代では化学薬品が使用されるが、文化財修復用の紙では昔ながらの製法で木灰を用い、上質な紙づくりが行われる<ref name=丹後の紙漉き2016,p58>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=58 |isbn=}}</ref>。 |

|||

;9. 楮みだし(カゴミダシ) |

|||

: 一般には「チリヨリ(徐塵)」と呼ばれる工程で、煮熟した楮を水にさらして灰汁抜きをしつつ、細かなゴミを取り除く<ref name=海の京都20220201/>。だれもかもが紙漉きを行っていた時代の黒谷では、女性たちが作業場に集まり、雑談しながらした工程である<ref name=丹後の紙漉き2016,p60/>。作業は、水路に板を渡して、水に漬けたオイドコと称する竹籠のなかで行い、作業する女性たちは各々特製の箱に防寒用の座布団などを敷いて、そのなかに座って働くのが黒谷スタイルだった<ref name=丹後の紙漉き2016,p60>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=60 |isbn=}}</ref>。 |

|||

; 10.打解(カゴウチ) |

|||

: 繊維をたたいてほぐす工程で、手作業の場合は分厚い板に白皮をのせ、樫製の打ち棒でひたすら叩いた<ref name=丹後の紙漉き2016,p61>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=61 |isbn=}}</ref>。きわめて重労働のため、明治期以降は比較的早い時期に機械が導入され、餅をつくような機械で繊維をたたきほぐしている<ref name=海の京都20220201/><ref name=丹後の紙漉き2016,p61/>。 |

|||

; 11.ビーター |

|||

: たたいて柔らかくした繊維を歯車にかけ、より細かくほぐす工程。ビーターは楕円形の水槽の一部に歯車が付いたもので、これに水をはって繊維を入れ、約10分ほど回転させることで、繊維をどろどろにし、紙の原料である「紙素」をつくる<ref>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=62 |isbn=}}</ref>。 |

|||

; 12.トロロアオイ(ネリ) |

|||

: トロロアオイの根から採取する「ネリ」は、その粘り気で繊維が沈殿するのを妨げ、紙を漉きやすくするために混ぜる<ref name=冨樫2008,p13>{{Cite book|和書|author=冨樫朗 |title=つくってあそぼう27 和紙の絵本 |publisher=農村漁村連絡協議会 |date=2008 |page=13 |isbn=}}</ref>。乾燥させて保存しておいたトロロアオイの根を使用する数日前に水に戻し、木づちで叩き潰して水に浸すことでネリを採取する<ref name=冨樫2008,p15/>。日をおくと粘り気が失われるため、通常紙漉きの当日に作業を行う<ref name=冨樫2008,p15/>。ネリは、丹波・丹後地方では「シャナ」あるいは「サナ」とも称する<ref>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=47 |isbn=}}</ref>。なお、ネリを採取する工程は「サナテギ」と呼ばれる<ref name=地場産業シリーズ1984,p203/>。 |

|||

; 13.紙漉き(オダテ) |

|||

: スキブネに水、紙素、ネリ(サナ)を入れて馬鍬(まんが)で混ぜ合わせ、すげたで手前から水を汲み上げて流し漉く<ref name=川ものがたり200308,p6/>。この材料を混ぜる工程を、黒谷では「サナテギ」と言う<ref>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=63 |isbn=}}</ref>。水分が落ち、すげたに残った繊維が絡まりあって紙ができる<ref name=海の京都20220201/>。このすげたは竹と糸で吊るすことで軽量化を図っている。この一般に「紙漉き」と呼ばれる工程を、黒谷では「オダテ」と言う<ref name=丹後の紙漉き2016,p65>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=65 |isbn=}}</ref>。また漉き方の技術には「アテ揺り(縦揺り)」「横揺り」「土佐揺り」などがあり、明治期に高知県から伝授された紙の厚さを均一にする「土佐揺り」の技法も伝え残されている<ref name=丹後の紙漉き2016,p65/>。 |

|||

; 14.圧搾(オシカケ) |

|||

: 漉いた紙を重ね、一晩放置して水分を自然に流出させた後、ジャッキで水気を絞って脱水する<ref>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=69 |isbn=}}</ref>。 |

|||

; 15.乾燥(カミツケ) |

|||

: 漉いた紙を1枚ずつ板に張り付け、乾燥させる<ref name=海の京都20220201/>。かつては天日で乾燥させたが、明治時代以降は火力乾燥機が普及した<ref>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=70 |isbn=}}</ref>。しかし、紙の光沢や強靭さは天日干しのほうが勝るといい、黒谷では干し板による天日干しと乾燥機を、紙の用途に応じて使い分けている<ref>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=71 |isbn=}}</ref>。 |

|||

== 物語に描かれた黒谷和紙 == |

|||

日本児童文学者協会・編による『県別ふるさと童話館 京都の童話』に収録された小説「雪どけの紙漉き」(梓加衣・著)では、黒谷和紙を、製造過程で楮に混ぜる糊にトロロアオイではなく[[コンニャク]]糊を使用すると紹介し、紙の着色には[[柿渋]]や木の皮が用いられている<ref>{{Cite book|和書|author=梓加衣 |title=愛蔵版県別ふるさと童話館26 京都の童話「雪どけの紙漉き」 |publisher=リブリオ出版 |date=1999 |page=131 |isbn=}}</ref>。また、黒谷和紙は乾くと容易に破れず、ゴワゴワとした触感も使い込むほどにしなやかになり、かつては着衣や蓑、笠も和紙で作られ、洗濯もできると紹介し、小学6年生は卒業証書の紙を手漉きで自ら漉くと解説する<ref>{{Cite book|和書|author=梓加衣 |title=愛蔵版県別ふるさと童話館26 京都の童話「雪どけの紙漉き」 |publisher=リブリオ出版 |date=1999 |page=132 |isbn=}}</ref>。 |

|||

この物語は実際の黒谷和紙にまつわる取組に基づいており、[[綾部市]]では2003年度から市内の小中学校の卒業証書に黒谷和紙を使用し、2006年度以降は小学校で証書の手漉きを行い、伝統文化の継承を図っている<ref name=京都新聞20220324/>。また、2019年度以降、証書に使用するインクは、紙の原料である楮の芯を原料とする特殊なものが使われている<ref name=京都新聞20220324>{{Cite news|title=伝統和紙の卒業証書「思い込めて」 インクもコウゾから作製、京都で印刷作業 |newspaper=京都新聞 |url=https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/499493?msclkid=d085468dab3111ecbfc434a4ce883006 |accessdate=2022-03-24 |date=2021-02-20 |author=}}</ref>。 |

|||

== 黒谷和紙会館 == |

|||

{{博物館 |

|||

|名称 = 黒谷和紙会館 |

|||

|native_name_lang = |

|||

|native_name = |

|||

|画像 = File:黒谷和紙会館.jpg |

|||

|正式名称 = |

|||

|愛称 = |

|||

|前身 = |

|||

|専門分野 = 黒谷和紙 |

|||

|収蔵作品数 = |

|||

|来館者数 = |

|||

|館長 = |

|||

|学芸員 = |

|||

|研究職員 = |

|||

|事業主体 = 黒谷和紙振興会 |

|||

|管理運営 = 黒谷和紙協同組合 |

|||

|年運営費 = |

|||

|建物設計 = 木造2階建 |

|||

|延床面積 = |

|||

|開館 =1982年 |

|||

|閉館 = |

|||

|所在地郵便番号 = 623-0108 |

|||

|所在地 = [[京都府]][[綾部市]][[黒谷町]]東谷3 |

|||

|位置 = |

|||

|緯度度 =35|緯度分 =22|緯度秒 =51.8 |N(北緯)及びS(南緯) = N |

|||

|経度度 =135|経度分 =18|経度秒 =49.0|E(東経)及びW(西経) = E |

|||

|地図国コード = JP |

|||

|pushpin_map = Japan Kyoto |

|||

|座標右上表示 = |

|||

|アクセス = |

|||

|公式サイト = |

|||

}} |

|||

'''黒谷和紙会館'''(くろたにわしかいかん)は、「黒谷和紙」に関する資料の展示や製品の販売を行っている施設。作業場と紙漉き研修館を備え、1982年(昭和57年)に黒谷和紙振興会によって開設された<ref name=京都大事典1994,p204/>。木造2階建で、敷地面積は約400平方メートル<ref name=京都大事典1994,p204/>。 |

|||

1階で各種の紙のほか、[[座布団]]、手提げ袋など紙で作った工芸品を展示販売し、2階では黒谷和紙に関する古文書や、昔の紙すき工程を表現した[[人形]]、かつて原料の[[楮]]を蒸すのに使われた直径1メートルを超す大きな桶、紙すきに使う簀桁(すげた)などを展示する「和紙の里歴史資料館」は、1993年(平成5年)に開設された<ref name=京都大事典1994,p204/>。 |

|||

; 住所 |

|||

: 京都府綾部市黒谷町東谷3<ref>{{Cite web|url=https://kurotaniwashi.kyoto/|title=黒谷和紙®公式サイト|京都府指定無形文化財PAGE TOP|accessdate=2021-04-03|publisher=黒谷和紙協同組合}}</ref>({{coord|35|22|51.0|N|135|18|48.8|E|region:JP|title=黒谷和紙会館}}) |

|||

; 交通アクセス |

|||

: [[西日本旅客鉄道|JR]][[山陰本線]]・[[舞鶴線]][[綾部駅]]から[[あやべ市民バス]](要予約)で約30分。 |

|||

<gallery> |

|||

File:黒谷和紙製造道具.jpg|和紙作りの道具の展示 |

|||

File:黒谷和紙 製造道具2.jpg|和紙作りの道具の展示 |

|||

File:黒谷和紙の紙座布団.jpg|黒谷和紙の座布団 |

|||

</gallery> |

|||

== 近郊の紙漉き == |

|||

=== 奥黒谷(綾部市八代町)の紙漉き === |

|||

綾部市八代町は黒谷町に隣接し、古くは「奥黒谷」と称された地域である<ref name=丹後の紙漉き2016,p30>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=30 |isbn=}}</ref>。昭和末期から平成初期に生産者が絶え、21世紀に残る紙漉きの痕跡は川辺に設けられた楮の晒し場くらいしか残されていないが、京都府内の他産地にない独特の紙漉き技術を継承していた地域であった<ref name=丹後の紙漉き2016,p31>{{Cite book|和書|author=京都府立丹後郷土資料館 |title=丹後の紙漉き |publisher=京都府立丹後郷土資料館 |date=2016 |page=31 |isbn=}}</ref>。専業で紙漉きを行うのが主流である黒谷町と異なり、奥黒谷では農閑期の副業として紙漉きが行われた<ref name=丹後の紙漉き2016,p31/>。その技法は細川紙を生産する埼玉県比企郡小川町にかつて存在した技法と同じで、他産地との違いは主に次の2点にあった<ref name=丹後の紙漉き2016,p30/>。 |

|||

; 漉き場 |

|||

: スキブネを土間の高さに据え付け、その手前に掘り炬燵のように穴を掘って炭火などの炉を入れ、紙漉きはその穴の中から紙を漉く作業をした<ref name=丹後の紙漉き2016,p30/>。 |

|||

; 技法 |

|||

: 2枚1組の簀子を交互に使用して紙漉きを行い、1度目に漉いた紙は簀子立て台に立て掛けて水切りをし、2度目に漉いた紙はスキブネの上に置いたまま水切りをする。これを交互に繰り返して紙漉き作業の合間に水分を切る時間をつくることで、前日の紙床にそのまま湿紙を伏せ置き続け、2日分の漉き紙をまとめてジャッキにかけて圧搾した<ref name=丹後の紙漉き2016,p31/>。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{ |

{{脚注ヘルプ}} |

||

=== 注釈 === |

|||

{{Reflist|group=注}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist|2}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

* 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き-和紙と生きる人びとのあゆみとゆくえ-』京都府立丹後郷土資料館、2016年 |

|||

* 農村漁村連絡協議会『人づくり風土記16京都』農村漁村連絡協議会、1988年 |

|||

* 綾部市史編さん委員会『綾部市史 上巻』綾部市役所、1976年 |

|||

* 京都府立中小企業指導センター『黒谷手すき和紙産地診断報告書』京都府立中小企業指導センター、1966年 |

|||

* 春名好重『和紙百話』淡交社、1977年 |

|||

* 菊地正浩『和紙の里探訪記』草思社、2012年 |

|||

* 池内紀『ニッポンの山里』山と渓谷社、2013年 |

|||

* 国民金融公庫調査部『地域に根づく小さな地場産業』中小企業リサーチセンター、1984年 |

|||

* 『川ものがたり 2003.8-9』OBCラジオ大阪、2003年 |

|||

* 『京都大事典 府域編』淡交社、1994年 |

|||

== 関連項目 == |

|||

* [[紙]] |

|||

* [[和紙]] |

|||

* [[太布]] |

|||

* [[裂織]] |

|||

* [[丹後ちりめん]] |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

{{Commonscat|Kurotani Japanese paper}} |

|||

* [http://www.ayabe-kankou.net/ 綾部市観光協会] |

|||

* [https://kurotaniwashi.kyoto/ 黒谷和紙協同組合] |

|||

* [https://www.pref.kyoto.jp/senshoku/kurotani.html?msclkid=6cf09238ab6711ecae77449b7aca6749 京都府] |

|||

* [http://www.kougei-kyoto.jp/kougei/washi.html 京都の伝統工芸協議会] |

|||

* [https://www.uminokyoto.jp/column/post/79/ 海の京都Times 黒谷和紙] |

|||

* [https://cappan.co.jp/washi/paper/kurotani/ 和紙印刷ICHI 黒谷和紙] |

|||

* [https://www.ayabe-kankou.net/spot/kurotaniwashi/ 綾部市観光協会 黒谷和紙] |

|||

{{Japan-culture-stub}} |

{{Japan-culture-stub}} |

||

| 35行目: | 283行目: | ||

[[Category:和紙]] |

[[Category:和紙]] |

||

[[Category:綾部市]] |

[[Category:綾部市]] |

||

[[Category:都道府県指定無形文化財]] |

|||

[[Category:都道府県指定伝統工芸品]] |

[[Category:都道府県指定伝統工芸品]] |

||

[[Category:地域団体商標]] |

[[Category:地域団体商標]] |

||

2022年3月25日 (金) 10:57時点における版

黒谷和紙(くろたにわし)は、京都府綾部市の北部、舞鶴市との境に位置する黒谷町で生産される手漉き和紙。

京都府内においては福知山市大江町の「丹後二俣紙」と並び称されるブランド和紙であり、1983年(昭和58年)に京都府指定無形文化財に指定された[1][注 1]。この黒谷町一帯は、伝統技術を守る和紙の秘境として親しまれている。

概要

平家の落武者が子孫に残す技として始めたと伝わる八百年の伝統を持つ和紙であり、和紙の中でも屈指の美しさを誇っていると言われている。

黒谷地域は谷氏山家藩の領国であり、良質であったので、山家藩の特産品として全国に知られた。

江戸時代には京呉服、明治時代以降は養蚕に関する紙が多く作られた。

古来、紙漉きは仏教とともに日本に伝来し、その技術は全国に広まり、地産地消の産物であった[2]。しかし、近代の工業化によって産業として成り立たなくなり、21世紀に「紙漉き村」あるいは「和紙の里」と称される地域も、その多くで、実際に紙漉きをする専業とする者は1軒であったり、保存会が細々と技術を伝承する程度でしかないなか、黒谷町は集落のほぼ全戸がなんらかの形で黒谷和紙産業に関わっている、全国的に見ても数少ない「紙郷」である[2]。産地の多くが衰退の一途をたどり、機械漉きや輸入原料に転換していったなか、伝統の技法を守り続けたことによって、ときに需要が生産量を上回る評価を獲得している[3]。

地理的背景

黒谷町は、古くは「口黒谷」と呼ばれ、21世紀現在は綾部市八代町にあたる「奥黒谷」とともに明治期以前は「黒谷村」と呼ばれた[4]。綾部市の北端[3]、舞鶴市との境界にあり、丹波国と丹後国の国境、丹後から京都への街道筋に位置する[5]。京都は、呉服の包み紙や値札、寺社の障子や襖などの紙を多く必要とした一大消費地であり、そこまで比較的近く、1本道沿いにあるという黒谷の立地は、紙漉き産業の発展に優位であった[6]。

集落は、山間の狭い谷間を流れる伊佐津川の支流・黒谷川に沿って家屋が連なる[7][8]。『和漢三才図会』にも「およそ漉き紙は谷川の水をもってよしとなす」と書かれた通り、黒谷村は豊かな谷川の水流に恵まれ、紙の原料である楮が自生する山があり、和紙の生産には最適な自然条件が整っていたため、古くから自生の楮を原料に和紙の生産が行われた[4][9][5][10]。

一方で、耕地の少なさから農業は発展せず、林業で生計が成り立つほどの山林は持たないことから、近現代の洋紙や機械漉き和紙の普及によって他の和紙生産地が廃れ行く時代においても、地域が結束して伝統の手漉き和紙産業を継承し、発展させることで生き残りが図られた[9][8][11] [12]。紙漉きは1軒1軒の小規模な家内工業であるが、作業工程により機械を導入した共同作業場の運用などにより、効率化が図られている[8]。

歴史

江戸期以前

黒谷和紙の始まりは、口伝によれば、中世、この地に隠れ住んだ平家の落ち武者らが子孫へ残す生業として始めたとされるが[7]、黒谷では寛政年間(1789-1801年)と明治期半ばに起きた大火で古文書や古記録の類がほぼ焼失したため現存する古記録が少なく、手漉き和紙の発祥についても定かではない[9][13]。生活の糧として始まった紙漉きは、当初は「小判」と呼ぶ小さな紙を漉き、それを農家の米や豆と交換してもらうことで糊口をしのぐ程度であったという[14]。

集落の始まりは、伝承によれば川上姓を名乗る弓の達人と平家の落ち武者ら16人で、鎌倉時代のものと推定される五輪塔があること、応永年間(1394-1428年)には門徳寺が開山していること、現存する最古の記録とみられる1595年(文禄4年)の記録で禄高4石余の名主とみられる農民の名があることなどから、中世には相当の集落が形成されていたものとみられる[15]。黒谷には、若干16歳の平敦盛を斬首せざるをえなかった源氏方の熊谷直実が出家を決意し、黒谷の法然上人を訪ねたという伝承が残り、集落にある金戒光明寺には、平敦盛と熊谷直実の供養塔が向かい合わせに建立されている[16]。

1582年(天正10年)に山家藩谷氏の領国となり、1628年(寛永5年)にこれを3家に分けて旗本谷家がつくられた際、黒谷村は旗本梅迫領に属し、村の行政は代官によって執られることとなった[4]。

江戸時代、黒谷村の主産業は農業であったが、耕地は少なかったことから、近隣の上杉村や高槻村への出作農で補っていた[10]。しかし、出作地での収穫も十分ではなく、山仕事や紙漉きなどの副業で領主への上納分を賄っていたことが、1854年(嘉永7年)の文書に記録されている[10][17]。

本業の農耕での収益が期待できない一方、副業の紙漉きは、元禄年間(1688-1704年)頃には、梅迫領の行政を担っていた旗本の代官が資金の貸し付けを行って製紙業の振興を図るほどで、徐々に発展して傘紙などの厚地の紙を主に生産するようになった[7]。当時、約30戸の農家が紙漉きに携わり、周辺地域の農村と物々交換を行った[18]。1790年(寛政2年)頃からは京都に進出し、市場拡大を図った[18]。

天保年間(1830-1844年)頃から幕末にかけてのおよそ20年間、梅迫領の執政を担った代官は十倉治右衛門(とくらじえもん)父子で、とくに父親の十倉治右衛門は名代官の呼び声高い人物であった[17]。貯水池を作って日照りに備え、開墾や楮の栽培を奨励するなど、領内の発展と殖産興業に力を尽くし、黒谷和紙の振興に尽くした功績は顕著で、大正期の郷土資料『何鹿郡誌』でも尊崇をもって紹介されている[17]。

1853年(嘉永7年)、十倉氏率いる梅迫代官所は「紙会所」を設置して紙生産を奨励するとともに生産者の統制を図った[9]。安政年間(1854-1860)には生産量の増加に伴い、京都の越後屋に余った紙を売ることも検討されたが、品質に難があるとして、当初、取引は成立しなかった[19][20]。1855年(安政2年)、文助なる者が京風の紙の漉き方を習い受け、それまで副業としていた紙漉きを専業として行うようになった[16]。1859年(安政6年)には、越後屋の紹介で善七・友三郎という2名の技術者を里に招いて教えを請い、やがて上質な京呉服にも適した紙を生産できるようになったことから販路開拓が成ったという[21][19][5]。京呉服に用いる値札や包み紙などの関連用品のほか、公家が用いる鼻紙や和歌を記すのに用いた畳紙(たとうがみ)、渋紙、畳紙、傘紙、障子紙などを製造し、販売した[16][7]。この頃から紙漉き業が黒谷の主産業として本格的に行われるようになったとみられ[20]、同時に株仲間を形成して品質管理と技術保存に努めた[5][21]。

しかし、黒谷の紙が商品価値を高めるにつれ、領主は特産品として生産を保護すると同時に、製品の販売にも介入するようになった[20]。農民は「紙運上」を上納していたが、藩が紙の専売を図ったことにより、1859年(安政6年)にはこれに反発した農民による「梅迫騒動」も発生した[5]。1859年(安政6年)の領主側の記録によれば、紙方産物入用に手当として銀20貫を与えて紙の生産を奨励したとあるが[21]、この資金援助を理由に、領主が紙の専売を図ろうとしたことが、従来通りの売買を希望する領民の反発を招いたのであった[12]。騒動の結果、代官・十倉氏(子)は追放され、代官とともに黒谷和紙の販売に関わっていた大庄屋は越権行為があったとして退役謹慎を申し渡された[22]。領主の谷帯刀は領内特産の紙漉きの育成を図るべく、運営資金を貸し与え援助するので永く紙漉きを続けるようにと庄屋に申し渡したとする、1862年(文久2年)の文書が残る[20][12][注 2]。

明治 – 大正期

明治時代、紙会所の管理統制はなくなり、誰もが自由に紙を生産して売りさばけるようになった[19]。紙漉きは黒谷の主産業としてますます盛んになり、男が材料をそろえ、女が漉紙を行うのが通例となった[5]。体得するまでには修練を要する紙漉きは、母子相伝の技として尊重された[22]。明治期の初め頃には黒谷の約70戸全戸が紙漉きに携わり[18]、最盛期には60人以上の職人がいたといわれる[23]。しかし、明治期の中頃になると、機械漉き和紙の参入に伴って多くの紙漉き産地が転換期を迎えるなか[18]、黒谷では経営力に長けた者がいなかったことから、やがて個人販売を続けることの不利益が課題と意識されるようになった[19]。この頃の黒谷和紙の売買には、舞鶴や福知山の仲買業者が力を持ち、製品の買取価格は低く抑えられていたため、個々の生産者の暮らしぶりは困窮を極めたという[24]。

1892年(明治25年)、黒谷の青年、水口半次郎が共同販売の利点を挙げて人心をまとめ、共同組合「紙類一定販売所」を組織する[19][24]。しかし、その矢先の1894年(明治27年)と1895年(明治28年)に相次いで大火に見舞われ、さらに1895年(明治28年)には水害も発生し、黒谷集落は著しく疲弊した[19]。立て続けの災害からの復興を製紙業にかけた半次郎は、この年のうちに高知県の土佐紙業組合から技師・大西勝四郎を指導者に招き、土佐漉きの技術を習得すると、これを契機に製紙用具を一新し、従来の小判紙だけでなく大判紙も漉くことができるように技術改良に取り組んだ[19][25]。楮のほか、三椏、雁皮、藁などによる紙製造も行えるようになり、これらは後に型染紙や民芸和紙に用いられるようになった[16]。有志が協力し、ビーターなどの製紙機械の購入や、木製水車による動力タービンの導入など生産能率の向上も図られた[19]。また、清右衛門なる者が手拭いの艶付紙の製法を開発して黒谷和紙の評価を高めるなど、新たな黒谷和紙の需要の開拓もすすめられた[25]。

「紙類一定販売所」は、その後、1898年(明治31年)「紙類合資会社」に、次いで1906年(明治39年)「紙類株式会社」に、さらに1908年(明治41年)、「無限責任黒谷製紙生産販売購買利用組合(黒谷製紙組合)」と名を変えていったが、組織の内実はほぼそのままの形で継承され、原料の共同購入から市場の確保、製品の品質向上が図られた[19][5][24]。

昭和期

1948年(昭和23年)、半次郎が創設した組合は、東八田農業協同組合のなかの一機関として合併された[19][24]。農協はその後改組され、1973年(昭和48年)からは綾部市農業協同組合のなかの黒谷和紙事業部となり、黒谷和紙の生産者は全員この事業部に属する組合員となった。黒谷和紙の受注はすべて組合を通し、生産者は組合から原料を受け取り、必要な分を漉いて組合に納め、手間賃を受け取る体制となった[19]。生産した紙をすべて組合が買い上げることで、紙漉きを専業に生計を立てることが可能となった[19]。

黒谷和紙は、従来は傘紙や半紙などの実用的あるいは産業的な紙だったが(後に詳述)、近現代の生活様式の変化や製紙の機械工業化により、それだけでは黒谷の手漉き和紙が他の産地に対抗できないことは明白であった[26]。高度経済成長期のはしりでもあった昭和30年代には、職を求めて多くの若者が黒谷を離れ、職人たちの中にも先の見通しが立たない紙漉き家業を子に継がせるのは忍びないと、サラリーマン化を後押しする風潮があった[27]。当時の黒谷に残った中高年者は、その日暮らしもやっとの窮状にあったなかでも、近隣に適当な転職先もなかったことが、紙漉きを続けた要因であったとみられている[27]。

1965年(昭和40年)時点で黒谷には全戸数の7割にあたる45の手漉き和紙の事業所があり、112人が紙漉きに携わっていた[28]。年の出荷額は1900万円で、手漉き和紙業界全体でみても特色ある製品は確立しておらず、「黒谷和紙」として名が通るほどの産業に育ってはいなかった[28]。

生き残りをかけ、黒谷ではこの頃から民芸品向けの和紙や、原紙に二次加工を施した紙製品の販路拡大を図るようになり、昭和40年代には百貨店の催し物として紙漉きの実演をまじえた和紙の展示即売会などを行った[26]。民芸品としての和紙の評価が高まり、やがて民芸的な出版物や文化財の修復用に和紙が求められるようになり、黒谷和紙の生産は徐々に産業的な紙から美術工芸的な紙へと移行した[26]。

1980年(昭和55年)の工業統計表品目編によれば、全国432の手漉き和紙事業所のうち、黒谷は約8パーセントにあたる35事業者、全57戸のうちの6割で紙漉きを行っていた[29]。うち34事業所は江戸時代の創業であり、明治期当初と比較すれば半減したとはいえ、全国的にみれば明治中期以降に残った手漉き和紙事業所は1パーセントにも満たないとみられるなか、集落をあげて紙漉きを継承している[29]。この頃まで、黒谷の紙漉きはすべて家内産業で行われており、他所からの就業者は皆無であった[29]。

1978年(昭和53年)、組合は綾部市とともに後継者育成事業に乗り出し、黒谷和紙はその技術継承先を黒谷の地域外に求めた。日本全国から和紙に心ひかれた若者が集い、黒谷和紙の経験者から技術を学んだ[30]。

1983年(昭和58年)、「黒谷和紙」は京都府指定無形文化財に指定された[31]。

組合員の結束をめざした「太子講」 - 「紙まつり」

黒谷和紙の生産者は「紙祖神(しそ神)」として聖徳太子を祀り、集落の氏神である熊野神社の講とあわせて毎年4月7日と11月7日に「太子講」を催した[32][16]。紙漉き職人の年1回の集会であり、仲間内の結束を固めるとともに、様々な規定の改定や情報交換、製紙原料を購入する資金の相互援助等が行われた[32]。黒谷の太子講は遅くとも江戸時代にはすでに行われていたとみられ、安政年間(1854-1860年)の販路開拓の状況を記した『紙祖神 聖徳太子』と冠する巻子本が残されている[32]。

1973年(昭和48年)、太子講は「紙まつり」と改称され、紙漉きに携わる人々の親睦を図る場と明確に位置付けられたものの、やがて紙漉きの家が減少すると、廃れた[32]。

平成期以降

1996年(平成8年)、黒田谷和紙事業部は農協から独立して法人組織となり、「黒谷和紙協同組合」を発足して現在に至る[19]。さらに外部との折衝を担う外郭団体として、地域住民の自治による「黒谷和紙振興会」が組織され、地域をあげて黒谷和紙生産の里を構築している[19]。

2005年(平成17年)、廃校となった綾部市立口上林小学校(綾部市十倉名畑町欠戸)の廃校舎を活用して、和紙の原料加工から紙漉きまでの一連の作業を行うことができる生産施設「黒谷和紙工芸の里」を開設した[30][33]。翌2006年(平成18年)には、同じ施設内に京都伝統工芸専門学校(現・京都伝統工芸大学校TASK)の研修センターが開業し、和紙工芸専攻が設置された[30]。和紙工芸専攻では黒谷和紙の職人が講師を務め、卒業生からも和紙関連業種に就業する者が出ている[30]。2010年代には40歳代を中心に9人の職人が黒谷和紙の紙漉きを営んでいる[30]。

2016年(平成28年)、黒谷和紙を紡いだ紙糸を緯糸に、同じく京都府北部の伝統産業である丹後ちりめんの絹糸を経糸に用いて丹後ちりめんの技法で織り上げた「黒谷綜布(くろたにそうふ)」を、京都府立大学及び丹後織物業の職人らとともに開発した[23]。

2017年(平成29年)、「黒谷和紙」は地域団体商標に登録された[23]。

2020年(令和2年)、黒谷和紙は「無印良品」を全国展開する良品計画との共同開発に着手した[34]。黒谷和紙が提供したもみ紙の原紙を、良品計画で加工、黒と生成り色のポーチ、カードケース、ブックカバーを商品化し、全国で販売したもので、黒谷和紙としては初の全国規模でのタイアップ商品となった[34]。

国際的な評価

世界で最も美しい本『紙すき村黒谷』

1967年(昭和42年)、後継者不足への懸念から、組合では少ない古記録と口伝をまとめ、黒谷和紙の見本帳を兼ねた黒谷和紙の歴史書『黒谷の紙』を200部編纂発行した[35]。この出版をきっかけに黒谷和紙の歴史的史料が相次いで発見されたため、1970年(昭和45年)には『紙すき村黒谷』(中村元・編)を刊行した[35]。『紙すき村黒谷』は全日本出版物装填コンクールで入賞し、日本出版協会によってユネスコの交換図書に推薦され、1972年(昭和47年)にドイツで開催された「世界の図書展」に出品され、「世界で最も美しい本」グランプリを獲得するに至った[35]。その結果、諸外国の図書館や大学からの注文が相次ぎ、刊行した250部のうちおよそ50冊が海外に渡ったとされている[35]。

評価の高まり

1983年(昭和58年)2月、京都市内で3日間にわたり「国際紙会議」が開催された[27]。世界19カ国から539名の紙に関するあらゆる立場の人々が集い、各国の手漉き和紙の実演などが行われ、1日のみの一般公開日には2,000人が詰めかける和紙ブームを引き起こした[27]。この折、黒谷では、黒谷和紙見学ツアーが催行され、組合長に伴われた各国の関係者が参加した[27]。この国際会議は、黒谷和紙が世界に認知される足がかりとなったとされている[27]。

世界遺産の二条城や、フランス・ルーブル美術館で修復用紙として採用され、ヨーロッパでは「クロタニ」の名で知られる[23]。黒谷和紙は、2009年(平成21年)に皇室が海外に送ったクリスマスカードにも採用された[23]。

2015年(平成27年)には、京都工芸繊維大学の学生が黒谷和紙協同組合の協力のもと制作した黒谷和紙メイキング動画がインターネット公開から約1年間で13万回以上再生され、世界各地から賞賛のコメントを集めた[30]。組合は、海外で開催される展覧会にも積極的に黒谷和紙を出品し、インターネットと通じた販路拡大にも取り組んでいる[30]。

製品

黒谷和紙用途の変遷

黒谷で古来生産されてきた和紙は、主に半紙と傘紙であった[36]。渋紙、襖紙、障子紙などに用いられた[37]。やがて、文庫紙、包装紙、雲龍紙などがそこに加わった[37]。明治期以降、洋紙との競合や機械化による実用紙の大量生産により、全国的に手漉き和紙産地は打撃を受けるが、黒谷和紙は伝統的な手漉き和紙の技法を活かして変遷を重ねつつ、苦境を乗り越えてきた[7]。

明治時代には京都府内の各地で養蚕が盛んになり、その関連商品も生産するようになった[36]。1896年(明治29年)、綾部市に創業した郡是製糸会社(現・グンゼ株式会社)からは生糸の包装紙や産卵紙や繭袋紙などの注文を受け、大正時代には黒谷で生産する和紙の6割がグンゼに納められた[36]。黒谷和紙の繭袋は、袋外側の和紙にキハダの煮汁をしみ込ませて防虫効果を施したもので、『紙漉村旅行記』を著した寿岳文章はその手触りや品位を著書のなかで絶賛した[36]。

1917年(大正6年)には大日本帝国陸軍の携帯食である乾パンを入れる紙袋として最高の評価を得、その生産を引き受けた[18]。地産の楮を100パーセントの割合で漉いていた黒谷和紙の強度が評価されたという[38]。軍の依頼は黒谷の経済をおおいに潤し[36]、この頃が黒谷の集落の全盛期であった[38]。

江戸時代以前から生産してきた傘紙は、1955年(昭和30年)頃まで丹後・丹波一帯で広く使用されていた[36]。近隣の他の産地、例えば宮津市畑でも傘紙を漉いたが染色工程は黒谷に委託されるなど、圧倒的な市場シェアを握っていたが、安価なナイロン傘の普及に伴い傘紙の需要は激減した[36]。この窮地の兆しが見え始めていた1954年(昭和29年)、大阪の企業の依頼で家具を磨くサンドペーパーの台紙を生産する機会に恵まれ、黒谷和紙はこれに起死回生をかけて工業用紙の生産に乗り出し、最盛期には生産の6割をサンドペーパーが占めた[18]。しかしこの需要も、昭和40年代に入ると機械漉きを行う他府県の生産地にとって代わられた[36]。

1940年~1941年(昭和15年~16年)頃には京都向けに呉服の値札が主な生産物で、この需要は1950年(昭和25年)頃まで続いた[38]。

これらの品々に替わって、黒谷和紙が昭和30年代から評価を高め、生産を増やした和紙の用途に、はがきや便箋などの民芸的な二次加工品の生産がある[26][5][38]。出版物の表装や、文化財の修理修復にも上質な和紙が求められるようになり、和紙の需要が徐々に日用品や産業的なものから美術工芸的な用途へと移行するに伴い、黒谷和紙の種類も多様化していった[26]。なかでも文化財修理用紙の需要は、量的には微々たるものであったが、灰汁抜きに木灰を用いるなど昔ながらの製法による上質な紙を作る技術の伝承に、大きな意義があったという[26]。

現代生産されている黒谷和紙は、楮紙、文庫紙、奉書紙、木版画紙、生漉半紙、札紙、民芸紙、美術紙、紙衣原紙など多岐にわたり[39]、その用途は、書物、版画、はがき、染紙、小間物の加工用品など多種多様なものとなっている[7]。

客層も寺社仏閣や呉服屋から、一般の人々とりわけ女性に需要が伸び、クッションやハンドバッグ、座布団、札入れなどの紙工芸品の製造販売にも注力されている[37]。

黒谷和紙製の商品化は協同組合によって運営される「黒谷和紙工芸の里」が請け負い、生産・加工・販売の独自ルートを通して、国内外に発信されている[37]。

丹波紙布

紙布(しふ)は、細く裁断した紙に撚りをかけて糸にしたものを織機で織りあげた布である[40]。木綿が全国に流通する以前の時代(おおむね明治時代以前)に木綿栽培が困難だった東北・北陸地方や山間部などの寒冷地で多く生産され、衣料とされた[40]。丹波地域でも紙布が生産された痕跡があることから、染色家の河口三千子がこの復元に試み、1966年(昭和41年)頃から丹波産の古い紙布を参考し研究を行い、黒谷和紙を用いて完成した復元紙布を「丹波紙布(たんばしふ)」と称した[40]。丹波紙布は、軽くて丈夫であり、風合いも良いという特徴がある[40]。

河口は本職の木綿織物の制作の傍ら、丹波紙布を用いた作品を多々制作し、日本伝統工芸展に出展するなどして紙布と黒谷和紙の普及に努めた[40]。1960年代(昭和30年代後半)から河口が収集した衣類関係資料は、1995年(平成7年)に「丹波生活衣及び関連資料」として福知山市有形民俗文化財に指定された[40]。

紙衣

紙衣(かみこ)は、織物である紙布と異なり、やや厚めに漉しあげた楮紙をコンニャク糊で貼り合わせ、それに柿渋などの補強溶液を塗って頑丈にしたうえで、揉んで柔らかくし、着物や帯などの衣料品として仕立てたものである[41]。質の良い紙衣で作られた紙衣は洗濯機にかけても破れないほど丈夫で、歴史的には平安時代の僧侶が儀式の際に着用していたり、戦国時代の武将が防寒具や陣羽織などに用いたことで知られる[41]。木綿や麻が貴重であった江戸時代には安価な衣料として町人や農民にも着用され、俳句や茶道を嗜む風流人の間では風雅な衣類として愛用された[41]。有名どころでは、『奥の細道』を著した松尾芭蕉が旅の衣服として愛用したことで知られる[41]。

江戸時代には紙衣と同様の製法で、雨合羽や道中傘や菓子鉢など様々な日用品に和紙が用いられた[41]。黒谷でも江戸時代から紙を染めて加工し、染傘紙などを生産していた[41]。この技術を発展させて、1965年(昭和40年)代から、黒谷和紙を型染で加工する研究を行い、紙衣、はがき、名刺入れなど様々な作品を製品化し、黒谷和紙需要の可能性を広げた[41]。

原材料

黒谷和紙の原料は、主に楮(こうぞ)である。丹波・丹後地域では楮を「かご」と称する。楮のほかに、雁皮(がんぴ)または三椏(みつまた)が用いられることもあるが、多くはない[8]。黒谷では、90パーセント以上の原料に楮を用い[14]、紙漉き前の原材料の処理は、川の水をふんだんに引き入れた共同作業場で行われる[8]。

手漉き和紙の伝統を受け継ぐ地域であっても、原材料の楮は安価なアジアからの輸入に頼る生産地が多くあるなか、黒谷和紙では国産(地元産)にこだわり楮の栽培も行っている[42]。

以下に、黒谷で用いられる3種の和紙原料としての一般的な特徴を述べる。

- 楮(こうぞ)

- クワ科に属し、本来は大木に成長するが、紙の原料としては株仕立てにして毎年伸びる1年生の枝を用いる。楮紙(こうぞし)は丈夫で、薄くしても破れにくい特徴を持つ[43]。原料は同じ楮であっても、障子紙には塵の入っていない美しい和紙が求められるが、傘紙には美しさよりも丈夫さが求められる[44]。

- 雁皮(がんぴ)

- ジンチョウゲ科の樹木で、雁皮で漉いた紙は半透明で光沢をもつ美しい艶を備える高級和紙として流通する[45]。しかし、栽培が困難なため自生したものを採取するほかなく、原料に限りがあり、生産量は多くない[46]。繊維に粘りが強く、紙の原料として奈良時代ごろから当初は楮に混ぜて用いられ、やがて単体で和紙作りに用いられるようになった[45]。

- 三椏(みつまた)

- 雁皮と同じくジンチョウゲ科の樹木で、江戸時代後半には栽培方法が確立されているが、楮より成長が遅く、製紙に用いる繊維を採れるまで約3年を要する[45]。明治時代以降は紙幣の材料として生産された[46]。

生産工程

黒谷和紙が高く評価される理由のひとつに、産地全体で、生産の主な工程に一貫して伝統技術が継承されている点がある[47]。材料から紙漉き、乾燥に至るまで、他の和紙産地では失われた旧来の製造工程が守られていることが、相対的に他産地よりも高品質の和紙を生むことに通じているとされる[47]。

- 1.楮作り

- 原料である楮を栽培する。1年でおよそ3メートルの長さに成長する[23]。

- 2.楮切り(カゴカリ)

- 冬、葉が落ちると楮を刈り取る[23]。この時に切り口が雑だと後のカゴヘギの工程で余分な手間が生じるため、鎌はよく研いでおくという[48]。かつての黒谷では、刈り取った楮を適当な量で束ねると、その運搬には一般的な天秤棒の1.5倍の長さがある山行棒を用いた[48]。

- 3.楮蒸し(カゴムシ)

- 樹皮を剝ぎやすくするため、1メートル程度の長さに切った楮を約3時間蒸す[23][14]。黒谷ではコシキに楮をいっぱいに詰め込んでから、竈に据えた平窯に被せて蒸す[49]。楮の入れ方が雑だとコシキを逆さにした際に楮がずり落ちてしまうため注意を要し、この作業を「コシキ揃え」とも言う[49]。コシキと窯の隙間には藁で編んだ「ワブタ」をかませ、蒸気漏れを防ぐ[49]。

- 4.楮へぎ(カゴヘギ)

- 蒸した楮から、熱いうちに皮を剥ぎ取る。冷めると剝きにくくなるため、「テマガエ(手間替)」と称して協力を仰ぎ、人海戦術で行うなどした[50]。紙にできる繊維は、蒸した原木のうちの3パーセント程度である[14]。

- 5.楮もみ(カゴモミ)

- 樹皮を川に浸し、足で踏んで揉み、柔らかくする。和紙作りの適期は冬のため、ときに雪混じりの川での作業である[51]。ゴムの長靴や手袋が普及する以前はすべて素足・素手の作業であったため、「寒くてつらい」紙漉きイメージ[27]のひとつだった[51]。現代、共同作業所では黒谷川の水をろ過槽に引き入れて使用し、ごみや塵が混ざらないように仕切りを設けている[14]。

- 6.楮そろい(カゴソロイ)

- 「カゴソロエ」あるいは「キズ取り」とも黒谷では言うが、一般には「楮撫ぜ」と呼ばれる工程である[52]。樹皮の外側の黒い部分を削って取り除き、製紙に用いる白い繊維(白皮)部分のみにして、10~20日間天日で乾燥させ、保存する[52]。日光にあてるほどに皮の白さが増すといわれる[52]。楮の原木から採取できる白皮はおよそ10分の1程度である[53]。

- 7.煮ごしらえ(川晒し)

- 保存しておいた白い樹皮を再び2昼夜ほどの間、川の水にさらす。水中につけておくことで、紫外線が生成する過酸化水素などの作用で漂白され、繊維の光沢と強靭さが増すといわれる[54]。

- 8.楮煮(カゴニ)

- 柔らかくもどした白い樹皮をアルカリ性の熱湯で約90分煮る[23]。不純物を取り除き、繊維だけを取り出す工程で、古くは木灰を用いた[55]。現代では化学薬品が使用されるが、文化財修復用の紙では昔ながらの製法で木灰を用い、上質な紙づくりが行われる[55]。

- 9. 楮みだし(カゴミダシ)

- 一般には「チリヨリ(徐塵)」と呼ばれる工程で、煮熟した楮を水にさらして灰汁抜きをしつつ、細かなゴミを取り除く[23]。だれもかもが紙漉きを行っていた時代の黒谷では、女性たちが作業場に集まり、雑談しながらした工程である[56]。作業は、水路に板を渡して、水に漬けたオイドコと称する竹籠のなかで行い、作業する女性たちは各々特製の箱に防寒用の座布団などを敷いて、そのなかに座って働くのが黒谷スタイルだった[56]。

- 10.打解(カゴウチ)

- 繊維をたたいてほぐす工程で、手作業の場合は分厚い板に白皮をのせ、樫製の打ち棒でひたすら叩いた[57]。きわめて重労働のため、明治期以降は比較的早い時期に機械が導入され、餅をつくような機械で繊維をたたきほぐしている[23][57]。

- 11.ビーター

- たたいて柔らかくした繊維を歯車にかけ、より細かくほぐす工程。ビーターは楕円形の水槽の一部に歯車が付いたもので、これに水をはって繊維を入れ、約10分ほど回転させることで、繊維をどろどろにし、紙の原料である「紙素」をつくる[58]。

- 12.トロロアオイ(ネリ)

- トロロアオイの根から採取する「ネリ」は、その粘り気で繊維が沈殿するのを妨げ、紙を漉きやすくするために混ぜる[59]。乾燥させて保存しておいたトロロアオイの根を使用する数日前に水に戻し、木づちで叩き潰して水に浸すことでネリを採取する[45]。日をおくと粘り気が失われるため、通常紙漉きの当日に作業を行う[45]。ネリは、丹波・丹後地方では「シャナ」あるいは「サナ」とも称する[60]。なお、ネリを採取する工程は「サナテギ」と呼ばれる[47]。

- 13.紙漉き(オダテ)

- スキブネに水、紙素、ネリ(サナ)を入れて馬鍬(まんが)で混ぜ合わせ、すげたで手前から水を汲み上げて流し漉く[14]。この材料を混ぜる工程を、黒谷では「サナテギ」と言う[61]。水分が落ち、すげたに残った繊維が絡まりあって紙ができる[23]。このすげたは竹と糸で吊るすことで軽量化を図っている。この一般に「紙漉き」と呼ばれる工程を、黒谷では「オダテ」と言う[62]。また漉き方の技術には「アテ揺り(縦揺り)」「横揺り」「土佐揺り」などがあり、明治期に高知県から伝授された紙の厚さを均一にする「土佐揺り」の技法も伝え残されている[62]。

- 14.圧搾(オシカケ)

- 漉いた紙を重ね、一晩放置して水分を自然に流出させた後、ジャッキで水気を絞って脱水する[63]。

- 15.乾燥(カミツケ)

- 漉いた紙を1枚ずつ板に張り付け、乾燥させる[23]。かつては天日で乾燥させたが、明治時代以降は火力乾燥機が普及した[64]。しかし、紙の光沢や強靭さは天日干しのほうが勝るといい、黒谷では干し板による天日干しと乾燥機を、紙の用途に応じて使い分けている[65]。

物語に描かれた黒谷和紙

日本児童文学者協会・編による『県別ふるさと童話館 京都の童話』に収録された小説「雪どけの紙漉き」(梓加衣・著)では、黒谷和紙を、製造過程で楮に混ぜる糊にトロロアオイではなくコンニャク糊を使用すると紹介し、紙の着色には柿渋や木の皮が用いられている[66]。また、黒谷和紙は乾くと容易に破れず、ゴワゴワとした触感も使い込むほどにしなやかになり、かつては着衣や蓑、笠も和紙で作られ、洗濯もできると紹介し、小学6年生は卒業証書の紙を手漉きで自ら漉くと解説する[67]。

この物語は実際の黒谷和紙にまつわる取組に基づいており、綾部市では2003年度から市内の小中学校の卒業証書に黒谷和紙を使用し、2006年度以降は小学校で証書の手漉きを行い、伝統文化の継承を図っている[68]。また、2019年度以降、証書に使用するインクは、紙の原料である楮の芯を原料とする特殊なものが使われている[68]。

黒谷和紙会館

| |

| 施設情報 | |

| 専門分野 | 黒谷和紙 |

| 事業主体 | 黒谷和紙振興会 |

| 管理運営 | 黒谷和紙協同組合 |

| 建物設計 | 木造2階建 |

| 開館 | 1982年 |

| 所在地 |

〒623-0108 京都府綾部市黒谷町東谷3 |

| 位置 | 北緯35度22分51.8秒 東経135度18分49.0秒 / 北緯35.381056度 東経135.313611度座標: 北緯35度22分51.8秒 東経135度18分49.0秒 / 北緯35.381056度 東経135.313611度 |

| プロジェクト:GLAM | |

黒谷和紙会館(くろたにわしかいかん)は、「黒谷和紙」に関する資料の展示や製品の販売を行っている施設。作業場と紙漉き研修館を備え、1982年(昭和57年)に黒谷和紙振興会によって開設された[7]。木造2階建で、敷地面積は約400平方メートル[7]。

1階で各種の紙のほか、座布団、手提げ袋など紙で作った工芸品を展示販売し、2階では黒谷和紙に関する古文書や、昔の紙すき工程を表現した人形、かつて原料の楮を蒸すのに使われた直径1メートルを超す大きな桶、紙すきに使う簀桁(すげた)などを展示する「和紙の里歴史資料館」は、1993年(平成5年)に開設された[7]。

- 住所

- 京都府綾部市黒谷町東谷3[69](北緯35度22分51.0秒 東経135度18分48.8秒 / 北緯35.380833度 東経135.313556度)

- 交通アクセス

- JR山陰本線・舞鶴線綾部駅からあやべ市民バス(要予約)で約30分。

-

和紙作りの道具の展示

-

和紙作りの道具の展示

-

黒谷和紙の座布団

近郊の紙漉き

奥黒谷(綾部市八代町)の紙漉き

綾部市八代町は黒谷町に隣接し、古くは「奥黒谷」と称された地域である[70]。昭和末期から平成初期に生産者が絶え、21世紀に残る紙漉きの痕跡は川辺に設けられた楮の晒し場くらいしか残されていないが、京都府内の他産地にない独特の紙漉き技術を継承していた地域であった[71]。専業で紙漉きを行うのが主流である黒谷町と異なり、奥黒谷では農閑期の副業として紙漉きが行われた[71]。その技法は細川紙を生産する埼玉県比企郡小川町にかつて存在した技法と同じで、他産地との違いは主に次の2点にあった[70]。

- 漉き場

- スキブネを土間の高さに据え付け、その手前に掘り炬燵のように穴を掘って炭火などの炉を入れ、紙漉きはその穴の中から紙を漉く作業をした[70]。

- 技法

- 2枚1組の簀子を交互に使用して紙漉きを行い、1度目に漉いた紙は簀子立て台に立て掛けて水切りをし、2度目に漉いた紙はスキブネの上に置いたまま水切りをする。これを交互に繰り返して紙漉き作業の合間に水分を切る時間をつくることで、前日の紙床にそのまま湿紙を伏せ置き続け、2日分の漉き紙をまとめてジャッキにかけて圧搾した[71]。

脚注

注釈

- ^ 丹後二俣紙は明治から昭和期にかけては200戸あまりが生産に携わったが、1972年(昭和47年)以降は田中製紙工業所のみが継承する家内工業で、2005年(平成17年)に京都府指定無形文化財に指定された。

- ^ 梅迫騒動の顛末は史料不足もあり明らかになっていないが、1862年(文久2年)に谷氏が知行所改革と称して目代(領主の私的な代理人)を派遣して十倉代官や村役人の追放、大庄屋の退役謹慎を申し渡し、村々に「五カ年免状(年貢の割り付け状)」「村絵図」「名寄帳(田畑・屋敷所有者記録)」の提出を求めたところ、前例のないこうした要求を領民が拒否し、領主へ直訴したことを指して「梅迫騒動」であるとする説もある。この折の争点にも「黒谷和紙統制に関すること」が含まれている。(出典『人づくり風土記26』p176-177)

出典

- ^ 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、11頁。

- ^ a b 池内紀『ニッポンの山里』山と渓谷社、2013年、183頁。

- ^ a b 池内紀『ニッポンの山里』山と渓谷社、2013年、184頁。

- ^ a b c 農村漁村連絡協議会『人づくり風土記16京都』農村漁村連絡協議会、1988年、173頁。

- ^ a b c d e f g h 『角川日本地名大辞典 26 京都府上巻』角川書店、1982年、567頁。

- ^ 池内紀『ニッポンの山里』山と渓谷社、2013年、187-188頁。

- ^ a b c d e f g h i 『京都大事典 府域編』淡交社、1994年、204頁。

- ^ a b c d e 春名好重『和紙百話』淡交社、1977年、26頁。

- ^ a b c d 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、76頁。

- ^ a b c 綾部市史編さん委員会『綾部市史 上巻』綾部市役所、1976年、440頁。

- ^ 綾部市史編さん委員会『綾部市史 上巻』綾部市役所、1976年、439頁。

- ^ a b c 綾部市史編さん委員会『綾部市史 上巻』綾部市役所、1976年、442頁。

- ^ 菊地正浩『和紙の里探訪記』草思社、2012年、156頁。

- ^ a b c d e f 『川ものがたり 2003.8-9』OBCラジオ大阪、2003年、6頁。

- ^ 農村漁村連絡協議会『人づくり風土記16京都』農村漁村連絡協議会、1988年、172頁。

- ^ a b c d e 菊地正浩『和紙の里探訪記』草思社、2012年、157頁。

- ^ a b c 農村漁村連絡協議会『人づくり風土記16京都』農村漁村連絡協議会、1988年、174頁。

- ^ a b c d e f 国民金融公庫調査部『地域に根づく小さな地場産業』中小企業リサーチセンター、1984年、199頁。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、77頁。

- ^ a b c d 綾部市史編さん委員会『綾部市史 上巻』綾部市役所、1976年、441頁。

- ^ a b c 農村漁村連絡協議会『人づくり風土記16京都』農村漁村連絡協議会、1988年、175頁。

- ^ a b 農村漁村連絡協議会『人づくり風土記16京都』農村漁村連絡協議会、1988年、176頁。

- ^ a b c d e f g h i j k l m “隠れ里で受け継がれた上質の和紙”. 海の京都Times 2022.2.1. 2022年3月15日閲覧。

- ^ a b c d 『黒谷手すき和紙産地診断報告書』京都府立中小企業指導センター、1966年、23頁。

- ^ a b 農村漁村連絡協議会『人づくり風土記16京都』農村漁村連絡協議会、1988年、177頁。

- ^ a b c d e f 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、80頁。

- ^ a b c d e f g 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、86頁。

- ^ a b 『黒谷手すき和紙産地診断報告書』京都府立中小企業指導センター、1966年、31頁。

- ^ a b c 国民金融公庫調査部『地域に根づく小さな地場産業』中小企業リサーチセンター、1984年、200頁。

- ^ a b c d e f g 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、87頁。

- ^ “京都府指定登録等文化財その2”. 京都府教育庁指導部文化財保護課. 2022年3月16日閲覧。

- ^ a b c d 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、78頁。

- ^ 菊地正浩『和紙の里探訪記』草思社、2012年、158頁。

- ^ a b “京都伝統の和紙、「無印良品」で全国展開 ポーチなど「軽く、丈夫で、手になじむ」”. 京都新聞社. (2020年7月30日) 2022年3月15日閲覧。

- ^ a b c d 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、80頁。

- ^ a b c d e f g h 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、79頁。

- ^ a b c d 池内紀『ニッポンの山里』山と渓谷社、2013年、188頁。

- ^ a b c d 『黒谷手すき和紙産地診断報告書』京都府立中小企業指導センター、1966年、24頁。

- ^ 春名好重『和紙百話』淡交社、1977年、260頁。

- ^ a b c d e f 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、82頁。

- ^ a b c d e f g 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、84頁。

- ^ 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、46頁。

- ^ 小林一夫『紙をつくる』大月書店、1989年、12頁。

- ^ 冨樫朗『つくってあそぼう27 和紙の絵本』農村漁村連絡協議会、2008年、14頁。

- ^ a b c d e 冨樫朗『つくってあそぼう27 和紙の絵本』農村漁村連絡協議会、2008年、15頁。

- ^ a b 小林一夫『紙をつくる』大月書店、1989年、13頁。

- ^ a b c 国民金融公庫調査部『地域に根づく小さな地場産業』中小企業リサーチセンター、1984年、203頁。

- ^ a b 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、49頁。

- ^ a b c 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、50頁。

- ^ 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、52頁。

- ^ a b 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、54頁。

- ^ a b c 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、55頁。

- ^ 冨樫朗『つくってあそぼう27 和紙の絵本』農村漁村連絡協議会、2008年、20頁。

- ^ 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、57頁。

- ^ a b 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、58頁。

- ^ a b 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、60頁。

- ^ a b 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、61頁。

- ^ 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、62頁。

- ^ 冨樫朗『つくってあそぼう27 和紙の絵本』農村漁村連絡協議会、2008年、13頁。

- ^ 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、47頁。

- ^ 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、63頁。

- ^ a b 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、65頁。

- ^ 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、69頁。

- ^ 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、70頁。

- ^ 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、71頁。

- ^ 梓加衣『愛蔵版県別ふるさと童話館26 京都の童話「雪どけの紙漉き」』リブリオ出版、1999年、131頁。

- ^ 梓加衣『愛蔵版県別ふるさと童話館26 京都の童話「雪どけの紙漉き」』リブリオ出版、1999年、132頁。

- ^ a b “伝統和紙の卒業証書「思い込めて」 インクもコウゾから作製、京都で印刷作業”. 京都新聞. (2021年2月20日) 2022年3月24日閲覧。

- ^ “黒谷和紙®公式サイト|京都府指定無形文化財PAGE TOP”. 黒谷和紙協同組合. 2021年4月3日閲覧。

- ^ a b c 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、30頁。

- ^ a b c 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き』京都府立丹後郷土資料館、2016年、31頁。

参考文献

- 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紙漉き-和紙と生きる人びとのあゆみとゆくえ-』京都府立丹後郷土資料館、2016年

- 農村漁村連絡協議会『人づくり風土記16京都』農村漁村連絡協議会、1988年

- 綾部市史編さん委員会『綾部市史 上巻』綾部市役所、1976年

- 京都府立中小企業指導センター『黒谷手すき和紙産地診断報告書』京都府立中小企業指導センター、1966年

- 春名好重『和紙百話』淡交社、1977年

- 菊地正浩『和紙の里探訪記』草思社、2012年

- 池内紀『ニッポンの山里』山と渓谷社、2013年

- 国民金融公庫調査部『地域に根づく小さな地場産業』中小企業リサーチセンター、1984年

- 『川ものがたり 2003.8-9』OBCラジオ大阪、2003年

- 『京都大事典 府域編』淡交社、1994年