「黒澤明」の版間の差分

編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |

m リンク追加 |

||

| (4人の利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{表記揺れ案内|text=この記事の項目名には分野により以下のような表記揺れがあります。 |表記1=黒澤明{{smaller|{{smaller|(新字体 - 正字体 - 正字体)}}}}|表記2=黒沢明{{smaller|{{smaller|(新字体 - 新字体 - 正字体)}}}}|表記3=黑澤明{{smaller|{{smaller|(正字体 - 正字体 - 正字体)}}}}|議論ページ=[[Wikipedia‐ノート:記事名の付け方/過去ログ10#日本の歴史人物名の漢字表記|過去の議論]]}}{{ActorActress |

{{表記揺れ案内|text=この記事の項目名には分野により以下のような表記揺れがあります。 |表記1=黒澤明{{smaller|{{smaller|(新字体 - 正字体 - 正字体)}}}}|表記2=黒沢明{{smaller|{{smaller|(新字体 - 新字体 - 正字体)}}}}|表記3=黑澤明{{smaller|{{smaller|(正字体 - 正字体 - 正字体)}}}}|議論ページ=[[Wikipedia‐ノート:記事名の付け方/過去ログ10#日本の歴史人物名の漢字表記|過去の議論]]}} |

||

{{ActorActress |

|||

| 芸名 = |

| 芸名 = 黒澤 明 |

||

| ふりがな = くろさわ あきら |

|||

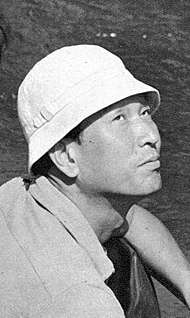

| 画像ファイル = Akirakurosawa-onthesetof7samurai-1953-page88.jpg |

| 画像ファイル = Akirakurosawa-onthesetof7samurai-1953-page88.jpg |

||

| 画像サイズ = |

| 画像サイズ = |

||

| 画像コメント = 1953年 |

| 画像コメント = 1953年 |

||

| 本名 = |

| 本名 = |

||

| 別名義 = |

| 別名義 = |

||

| 出生地 = {{JPN}}・[[東京府]][[荏原郡]]大井町(現在の[[東京都]][[品川区]]) |

| 出生地 = {{JPN}}・[[東京府]][[荏原郡]]大井町(現在の[[東京都]][[品川区]][[東大井]]) |

||

| 死没地 = {{JPN}}・[[東京都]][[世田谷区]][[成城]] |

| 死没地 = {{JPN}}・[[東京都]][[世田谷区]][[成城]] |

||

| 国籍 = |

| 国籍 = |

||

| 民族 = |

| 民族 = |

||

| 身長 = |

|||

| 身長 = 182[[センチメートル|cm]]<ref>[http://www.imdb.com/name/nm0000041/bio?ref_=nm_ov_bio_sm Internet Movie Database - Akira Kurosawa]</ref> |

|||

| 生年 = 1910 |

| 生年 = 1910 |

||

| 生月 = 3 |

| 生月 = 3 |

||

| 20行目: | 22行目: | ||

| ジャンル = [[映画]] |

| ジャンル = [[映画]] |

||

| 活動期間 = [[1943年]] - [[1998年]] |

| 活動期間 = [[1943年]] - [[1998年]] |

||

| 活動内容 = |

|||

| 活動内容 = [[1936年]]:[[P.C.L.映画製作所]]に入社<br />1943年:『[[姿三四郎 (1943年の映画)|姿三四郎]]』で監督デビュー<br/>[[1959年]]:黒澤プロダクションを設立 |

|||

| 配偶者 = [[矢口陽子]](元女優) |

| 配偶者 = [[矢口陽子]](元女優) |

||

| 著名な家族 = 兄:須田貞明([[活動弁士]])<br />長男:[[黒澤久雄]]<br />長女:[[黒澤和子]]<br />孫:[[黒澤優]]<br |

| 著名な家族 = 兄:須田貞明([[活動弁士]])<br />長男:[[黒澤久雄]](タレント、歌手)<br />長女:[[黒澤和子]](デザイナー)<br />孫:[[黒澤優]](元女優)<br/>孫:[[加藤隆之]](俳優) |

||

| 事務所 = |

| 事務所 = |

||

| 公式サイト = |

| 公式サイト = |

||

| 主な作品 = 『[[醉いどれ天使]]』(1948年)<br/>『[[羅生門 (1950年の映画)|羅生門]]』(1950年)<br />『[[生きる (映画)|生きる]]』(1952年)<br />『[[七人の侍]]』(1954年)<br />『[[蜘蛛巣城]]』(1957 |

| 主な作品 = 『[[醉いどれ天使]]』(1948年)<br/>『[[野良犬 (1949年の映画)|野良犬]]』(1949年)<br/>『[[羅生門 (1950年の映画)|羅生門]]』(1950年)<br />『[[生きる (映画)|生きる]]』(1952年)<br />『[[七人の侍]]』(1954年)<br />『[[蜘蛛巣城]]』(1957年)<br/>『[[用心棒]]』(1961年)<br/>『[[天国と地獄 (映画)|天国と地獄]]』(1963年)<br/>『[[赤ひげ]]』(1965年)<br/>『[[デルス・ウザーラ]]』(1975年)<br />『[[影武者 (映画)|影武者]]』(1980年)<br />『[[乱 (映画)|乱]]』(1985年)<!--皆が認める代表作品を入力--> |

||

| アカデミー賞 = '''[[アカデミー外国語映画賞|外国語映画賞]]'''<br />[[第48回アカデミー賞|1975年]]『[[デルス・ウザーラ]]』<br />'''[[アカデミー名誉賞|名誉賞]]''' |

| アカデミー賞 = '''[[アカデミー外国語映画賞|外国語映画賞]]'''<br />[[第48回アカデミー賞|1975年]]『[[デルス・ウザーラ]]』<br />'''[[アカデミー名誉賞|名誉賞]]'''<br />[[第62回アカデミー賞|1989年]] 長年の功績に対して |

||

| AFI賞 = |

| AFI賞 = |

||

| ベルリン国際映画祭 = '''[[銀熊賞 (監督賞)]]'''<br />[[第9回ベルリン国際映画祭|1959年]]『[[隠し砦の三悪人]]』<br />'''[[FIPRESCI|国際映画批評家連盟賞]]'''<br />1959年『隠し砦の三悪人』<br />'''ベルリン |

| ベルリン国際映画祭 = '''[[銀熊賞 (監督賞)]]'''<br />[[第9回ベルリン国際映画祭|1959年]]『[[隠し砦の三悪人]]』<br />'''[[ベルリン国際映画祭 FIPRESCI賞|国際映画批評家連盟賞]]'''<br />1959年『隠し砦の三悪人』<br />'''ベルリン市政府特別賞'''<br />[[第4回ベルリン国際映画祭|1954年]]『[[生きる (映画)|生きる]]』 |

||

| ヴェネツィア国際映画祭 = '''[[金獅子賞]]'''<br /> |

| ヴェネツィア国際映画祭 = '''[[金獅子賞]]'''<br />1951年『[[羅生門 (1950年の映画)|羅生門]]』<br />'''[[銀獅子賞]]'''<br />1954年『[[七人の侍]]』<br />'''イタリア批評家賞'''<br />1951年『羅生門』<br />'''国際カトリック映画事務局賞'''<br />[[第26回ヴェネツィア国際映画祭|1965年]]『[[赤ひげ]]』<br/>1971年『[[どですかでん]]』<br/>'''[[サン・ジョルジョ賞]]'''<br/>1965年『赤ひげ』<br />'''[[栄誉金獅子賞]]'''<br />1982年 |

||

| カンヌ国際映画祭 = '''[[パルム・ドール]]'''<br />[[第33回カンヌ国際映画祭|1980年]]『[[影武者 (映画)|影武者]]』 |

| カンヌ国際映画祭 = '''[[パルム・ドール]]'''<br />[[第33回カンヌ国際映画祭|1980年]]『[[影武者 (映画)|影武者]]』 |

||

| 英国アカデミー賞 = '''[[英国アカデミー賞 監督賞|監督賞]]'''<br /> |

| 英国アカデミー賞 = '''[[英国アカデミー賞 監督賞|監督賞]]'''<br />1980年『影武者』<br />'''[[英国アカデミー賞 外国語作品賞|外国語作品賞]]'''<br />1985年『乱』 |

||

| セザール賞 = '''外国語映画賞'''<br /> |

| セザール賞 = '''外国語映画賞'''<br />1980年『影武者』 |

||

| ロサンゼルス映画批評家協会賞 = '''[[ロサンゼルス映画批評家協会賞 外国語映画賞|外国語映画賞]]'''<br />[[第11回ロサンゼルス映画批評家協会賞|1985年]]『乱』<br/>'''生涯功労賞'''<br/>1985年 |

| ロサンゼルス映画批評家協会賞 = '''[[ロサンゼルス映画批評家協会賞 外国語映画賞|外国語映画賞]]'''<br />[[第11回ロサンゼルス映画批評家協会賞|1985年]]『乱』<br/>'''生涯功労賞'''<br/>1985年 |

||

| ニューヨーク映画批評家協会賞 = '''[[ニューヨーク映画批評家協会賞 外国語映画賞|外国語映画賞]]'''<br />[[第51回ニューヨーク映画批評家協会賞|1985年]]『乱』 |

| ニューヨーク映画批評家協会賞 = '''[[ニューヨーク映画批評家協会賞 外国語映画賞|外国語映画賞]]'''<br />[[第51回ニューヨーク映画批評家協会賞|1985年]]『乱』 |

||

| 全米映画批評家協会賞 = '''[[全米映画批評家協会賞|作品賞]]'''<br /> |

| 全米映画批評家協会賞 = '''[[全米映画批評家協会賞|作品賞]]'''<br />1985年『[[乱 (映画)|乱]]』 |

||

| エミー賞 = |

| エミー賞 = |

||

| ジェミニ賞 = |

| ジェミニ賞 = |

||

| 42行目: | 44行目: | ||

| ゴヤ賞 = |

| ゴヤ賞 = |

||

| グラミー賞 = |

| グラミー賞 = |

||

| ブルーリボン賞 = '''作品賞'''<br /> |

| ブルーリボン賞 = '''作品賞'''<br />1958年『隠し砦の三悪人』<br />1965年『赤ひげ』<br />1980年『影武者』<br />1985年『乱』<br />'''監督賞'''<br />1985年『乱』<br />'''脚本賞'''<br />1950年『羅生門』<br />'''特別賞'''<br />1998年 |

||

| 全米映画俳優組合賞 = |

| 全米映画俳優組合賞 = |

||

| トニー賞 = |

| トニー賞 = |

||

| 日本アカデミー賞 = '''最優秀脚本賞'''<br />[[第24回日本アカデミー賞|2000年]]『[[雨あがる]]』<br />'''協会栄誉賞'''<br />[[第22回日本アカデミー賞|1998年]] |

| 日本アカデミー賞 = '''最優秀脚本賞'''<br />[[第24回日本アカデミー賞|2000年]]『[[雨あがる]]』<br />'''協会栄誉賞'''<br />[[第22回日本アカデミー賞|1998年]] |

||

| その他の賞 = '''[[ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞]]'''<br />'''[[ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞 監督賞|監督賞]]'''<br /> |

| その他の賞 = '''[[ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞]]'''<br />'''[[ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞 監督賞|監督賞]]'''<br />1951年『羅生門』<br />1985年『乱』<br />'''[[ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞 外国語映画賞|外国語映画賞]]'''<br />1951年『羅生門』<br />1985年『乱』<hr />'''[[ロンドン映画批評家協会賞]]'''<br />'''監督賞'''<br />1986年『乱』<br />'''外国語映画賞'''<br />1986年『乱』<hr />'''[[全米監督協会賞]]'''<br />'''生涯功労賞'''<br />1992年 |

||

| 備考 = [[文化功労者]](1976年)<br />[[文化勲章]](1985年)<br />[[国民栄誉賞]](1998年)<br />[[従三位]](1998年) |

| 備考 = [[文化功労者]](1976年)<br />[[文化勲章]](1985年)<br />[[国民栄誉賞]](1998年)<br />[[従三位]](1998年) |

||

}} |

}} |

||

'''黒澤 明'''(くろさわ あきら |

'''黒澤 明'''(くろさわ あきら、[[1910年]][[3月23日]] - [[1998年]][[9月6日]])は、[[日本]]の[[映画監督]]、[[脚本家]]。[[第二次世界大戦]]後の[[日本映画]]を代表する映画監督であり、国際的にも有名で影響力のある映画監督の一人とみなされている<ref name="映画大事典">[[岩本憲児]]「黒澤明」『世界映画大事典』、[[日本図書センター]]、2008年7月、p. 310。</ref><ref>{{Cite web |url=https://whatculture.com/film/10-most-influential-directors-of-all-time?page=6 |title=10 Most Influential Directors Of All Time |website=WhatCulture.com |language=英語 |accessdate=2020年10月29日}}</ref>。ダイナミックな映像表現、劇的な物語構成、[[ヒューマニズム]]を基調とした主題で知られる<ref name="映画大事典"/>。生涯で30本の監督作品を発表したが、そのうち16本で俳優の[[三船敏郎]]とコンビを組んだ。 |

||

[[1936年]]に[[P.C.L.映画製作所]]([[1937年]]に[[東宝]]に合併)に入社 |

青年時代は[[画家]]を志望していたが、[[1936年]]に[[ピー・シー・エル映画製作所|P.C.L.映画製作所]]([[1937年]]に[[東宝]]に合併)に入社し、[[山本嘉次郎]]監督の助監督や脚本家を務めたのち、[[1943年]]に『[[姿三四郎 (1943年の映画)|姿三四郎]]』で監督デビューした。『[[醉いどれ天使]]』(1948年)と『[[野良犬 (1949年の映画)|野良犬]]』(1949年)で日本映画の旗手として注目されたあと、『[[羅生門 (1950年の映画)|羅生門]]』(1950年)で[[ヴェネツィア国際映画祭]][[金獅子賞]]を受賞し、日本映画が国際的に認知されるきっかけを作った。その後『[[生きる (映画)|生きる]]』(1952年)、『[[七人の侍]]』(1954年)、『[[用心棒]]』(1961年)などが高い評価を受け、海外では黒澤作品の[[リメイク]]が作られた。1970年代以降は国内で製作資金を調達するのが難しくなるが、海外資本で『[[デルス・ウザーラ]]』(1975年)、『[[影武者 (映画)|影武者]]』(1980年)、『[[乱 (映画)|乱]]』(1985年)、『[[夢 (映画)|夢]]』(1990年)を作り、国内外で多くの映画賞を受けた。[[1985年]]に映画人初の[[文化勲章]]を受章し、[[1990年]]には[[アカデミー名誉賞]]を受賞した。没後、映画監督初の[[国民栄誉賞]]が贈られた。 |

||

== 生涯 == |

|||

黒澤映画は[[ヒューマニズム]]に徹した作風、ダイナミックな映像表現、{{仮リンク|マルチカム撮影方式|en|Multiple-camera setup}}や[[パンフォーカス]]などを使用した画期的な撮影スタイル{{Sfn|都築|2010|pp=第五章「映画作り(一)」}}で知られる。また大きなセットを組み立てたり、リハーサルを徹底した演技指導を行うなど、完璧主義で妥協を許さない演出でも知られる。生涯で30本の監督作品があるが、そのうち16本で[[三船敏郎]]とコンビを組んでいる。 |

|||

=== 誕生から監督デビューまで === |

|||

==== 生い立ち ==== |

|||

[[1910年]][[3月23日]]、[[東京府]][[荏原郡]]大井町(現[[東京都]][[品川区]][[東大井]]三丁目)の父が勤めていた[[日体荏原高等学校|荏原中学校]]の職員社宅に、父・勇と母・シマの4男4女の末っ子として生まれた{{Sfn|都築|2010|pp=90-92}}{{Sfn|大系4|2010|p=202}}。兄姉は茂代、昌康、忠康(既に夭折)、春代、種代、百代、丙午である{{Sfn|堀川|2000|p=12}}。シマは[[大阪府|大阪]]の商家の出身だった{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=14-20}}。勇は[[秋田県]][[仙北郡]][[豊川 (大仙市)|豊川村]](現[[大仙市]]豊川)の[[士族]]の家の出身{{Refnest|group="注釈"|勇の先祖は代々[[神職]]をしていたが、[[戊辰戦争]]で[[官軍]]に味方し、その功績で[[苗字帯刀|帯刀]]を許されて[[士族]]になった{{Sfn|都築|2010|pp=90-92}}。}}で、[[陸軍戸山学校]]の教官を務めたあと、[[1891年]]の[[学校法人日本体育大学|日本体育会]]の創立とともに要職に就き、日本体育会体操学校と併設の荏原中学校に勤務していた{{Sfn|都築|2010|pp=90-92}}{{Sfn|大系4|2010|p=202}}{{sfn|研究会|1999|pp=30-31}}。勇は厳格な父親だったが、当時は教育上好ましくないと思われていた映画に理解があり、進んで家族を連れて映画見物に出かけた。黒澤は[[連続活劇]]や{{仮リンク|ウィリアム・S・ハート|en|William S. Hart}}主演の[[西部劇]]をよく観ていたという{{Sfn|都築|2010|pp=90-92}}。 |

|||

[[1915年]]に[[学校法人森村学園|南高輪幼稚園]]に入園し、翌[[1916年]]に南高輪尋常小学校に入学した<ref name="年表">「黒澤明 関連年表」({{Harvnb|大系4|2010|pp=798-843}})</ref>。しかし、[[1917年]]に勇が日本体育会を退職したため、職員社宅を退去して[[小石川区]]西江戸川町(現[[文京区]]水道一丁目)に転居し、[[文京区立音羽中学校|黒田尋常小学校]]に転入した<ref name="年表"/>。当時の黒澤は知能的に遅れていて、泣き虫のいじめられっ子だったという{{Sfn|黒澤|1990|pp=16-24}}。そんな黒澤の成長を助けたのが担任の立川精治で、生徒の自由な発想を大事にするという斬新な教育方法で黒澤の才能を見出した{{Sfn|都築|2010|pp=94-96}}{{Sfn|黒澤|1990|pp=16-24}}。立川は図画の時間で好きな絵を自由に描かせ、黒澤が描いた絵が個性的すぎてみんなが笑う中、立川はその絵をとても褒めた{{Sfn|黒澤|1990|pp=16-24}}。それ以来、黒澤は絵を描くことが好きになり、同時に学校の成績も伸び、やがて級長にもなった{{Sfn|都築|2010|pp=94-96}}。小学校5年の時には[[剣道]]を習い始め、[[高野佐三郎]]の道場に通うも三日坊主で終わり、自信も失くして放棄した<ref name="年表"/>{{Sfn|黒澤|1990|pp=72-73}}。 |

|||

海外では[[マカロニ・ウエスタン]]や[[アメリカン・ニューシネマ]]、[[アンドレイ・タルコフスキー]]、[[スティーヴン・スピルバーグ]]、[[ジョージ・ルーカス]]、[[フランシス・フォード・コッポラ]]などの監督に大きな影響を与えた。[[1990年]]に日本人で初めて[[アカデミー名誉賞]]<ref group="注釈" name="movie"/>を受賞し、[[1999年]]には『[[タイム (雑誌)|タイム]]』アジア版の「今世紀最も影響力のあったアジアの20人」に選出されている。[[文化勲章]]受章、[[文化功労者]]顕彰、東京都[[名誉都民]]選出、贈[[従三位]](没時叙位)、贈[[国民栄誉賞]](没後追贈)。 |

|||

立川とともに黒澤の成長を助けたのが、級友の[[植草圭之助]]と4つ上の兄の丙午である。植草は黒澤よりも泣き虫で、自分を客観的に見つめさせる存在だったという{{Sfn|黒澤|1990|pp=16-24}}。丙午は秀才だが気性が激しく、自滅的な行動や皮肉めいたところが多かったが、軟弱な黒澤をしごき、黒澤の自立心を目覚めさせた{{Sfn|都築|2010|pp=90-92}}{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=14-20}}。[[関東大震災]]の時には、丙午は黒澤を壊滅した街に連れて行き、無数の死骸の山を見せつけて、恐ろしさを克服することを教えた{{Sfn|黒澤|1990|pp=95-99}}。頑迷な[[悲観主義|厭世観]]を持つ丙午は、黒澤にとって反面教師的な存在となり、人生の否定的な面や歩いてはならない面を身をもって教えてくれ、黒澤作品の強い人生肯定を特徴とする作風に影響を与えた{{Sfn|都築|2010|pp=98-102}}。 |

|||

== 経歴 == |

|||

=== 生い立ち === |

|||

[[1910年]](明治43年)、[[東京府]][[荏原郡]]大井町(現在の[[東京都]][[品川区]][[東大井]])の荏原中学校(現[[日体荏原高等学校]])職員社宅に{{Sfn|都築|2010|pp=第一章「黒澤明・人と映画」}}、父・勇と母・シマの4男4女の末っ子として生まれる<ref>自伝『蝦蟇の油』{{Full citation needed |date=2019-03-23 |title=刊行年・ページ番号が不明。}}</ref><ref group="注釈">『複眼の映像 私と黒澤明』によると著者の橋本忍は黒澤の年譜に於いて「黒澤は東京府荏原郡(東京都品川区)生まれ」と記述してあることに言及し、橋本たちシナリオライター仲間には「生まれたのは明確に秋田で、小さい時に東京へ来たと告げている」と記している。</ref>。父・勇の生家は[[秋田県]][[中仙町]](現在の[[大仙市]]中仙町豊川)の[[士族]]の家で、先祖は[[安倍貞任]]の三男・黒澤尻三郎である<ref>自伝『蝦蟇の油』{{Full citation needed |date=2019-03-23 |title=刊行年・ページ番号が不明。}}</ref><ref group="注釈">『黒澤明 全作品と全生涯』によると、黒澤尻三郎の末裔は代々神職をしており、[[幕末]]から[[明治維新]]の頃までは村の重職を務めていた。[[戊辰の役]]で[[官軍]]に味方し、その功績で[[苗字帯刀|帯刀]]を許されて士族になったという。</ref>。勇は[[陸軍戸山学校]]の第一期体操学生から同校の体操教官となり、その後[[学校法人日本体育会|日本体育会]](現在の[[日本体育大学]])の理事となって、併設された荏原中学校の要職も歴任した。 |

|||

[[1922年]]、黒田小学校を首席で卒業し、卒業式では総代として答辞を読んだ<ref name="年表"/>{{Sfn|都築|2010|pp=94-96}}。[[東京都立戸山高等学校|東京府立第四中学校]]を受験するも失敗し、[[京華中学高等学校|京華中学校]]に入学した<ref name="大系1解説">[[浜野保樹]]「解説・黒澤明の形成」({{Harvnb|大系1|2009|pp=680-714}})</ref>。中学時代は読書に打ち込み、[[フョードル・ドストエフスキー|ドストエフスキー]]、[[レフ・トルストイ|トルストイ]]、[[イワン・ツルゲーネフ|ツルゲーネフ]]などの[[ロシア文学]]に熱中したほか、[[夏目漱石]]、[[樋口一葉]]、[[国木田独歩]]などの[[日本文学]]もたくさん読み、黒澤の人間形成に大きな影響を与えた{{Sfn|都築|2010|pp=94-96}}{{Sfn|佐藤|1996|pp=236-238}}。黒澤は作文で才能を示すようになり、[[1924年]]に自然を描写した作文『蓮華の舞踏』が学友会誌に掲載されると、国語教育では名の知れた小原要逸先生から「京華中学創立以来の名文」と褒められた<ref name="大系1解説"/>。[[1926年]]にも同誌に作文『或る手紙』が掲載された<ref name="集成年表">西田尚善編「年表」({{Harvnb|集成|1989|pp=283-294}})</ref>。中学時代は神楽坂にある洋画専門館の牛込館に通ってたくさんの外国映画を見ていたが、その中でも[[アベル・ガンス]]監督の『{{仮リンク|鉄路の白薔薇|fr|La Roue (film, 1923)}}』(1923年)は黒澤が映画監督を志すのに大きな影響を与えた{{Sfn|堀川|2000|pp=17-18}}<ref>「『ナポレオン』の日本公開にあたって」(『ナポレオン』パンフレット、1983年)。{{Harvnb|大系3|2010|p=344}}に所収</ref>{{Sfn|リチー|1985|p=408}}。 |

|||

[[1916年]](大正5年)、[[学校法人森村学園|森村学園]]附属幼稚園に入園。この頃、映画を観ることは「教育上好ましい」と語る父に連れられて、よく映画見物に出かけていた。黒澤は、{{仮リンク|ウィリアム・S・ハート|en|William S. Hart}}<ref group="注釈">ウィリアム・S・ハート(1863年 - 1946年)は、[[サイレント映画|サイレント期]]の西部劇のトップスターで、二挺拳銃をトレードマークに人気を得た。</ref>主演の[[西部劇]]や[[連続活劇]]など、[[洋画]]をよく観ていたという{{Sfn|都築|2010|pp=第一章「黒澤明・人と映画」}}。翌[[1917年]](大正6年)、同学園尋常小学校に入学。 |

|||

==== 画家時代 ==== |

|||

[[1918年]](大正7年)、勇が不正経理を追及され理事の職を解かれた。そのために大井町から[[小石川区]]西江戸川町(現在の[[文京区]]水道一丁目)の借家に移り、黒田尋常小学校([[文京区立音羽中学校|文京区立第五中学校]]の前身)に転学した。 |

|||

黒澤は中学在学中に[[画家]]を志し、[[小林萬吾]]主宰の同舟舎洋画研究所に通った<ref name="大系1解説"/>。[[1927年]]に京華中学校を卒業し<ref name="年表"/>、[[東京美術学校 (旧制)|東京美術学校]]の受験に失敗すると[[川端画学校]]に通い、[[1928年]]に[[油彩|油絵]]『静物』が第15回[[二科展]]に入選した{{Sfn|都築|2010|pp=94-96}}<ref name="大系1解説"/>。[[1929年]]には造形美術研究所(のちのプロレタリア美術研究所)に通い、[[日本プロレタリア芸術連盟|日本プロレタリア美術家同盟]]に参加し、洋画家の[[岡本唐貴]]に絵を学んだ<ref name="年表"/><ref name="大系1解説"/>。同年12月の第2回プロレタリア美術大展覧会では5つの政治色の強い作品を出品し{{Refnest|group="注釈"|その5つの作品は『建築場に於ける集会』([[水彩画]])、『農民習作』『帝国主義戦争反対』『農民組合へ』(以上油絵)、『労働組合へ』(ポスター)である{{Sfn|堀川|2000|pp=24-30}}。}}、[[1930年]]の第3回プロレタリア美術大展覧会では『反×ポスター』を出品して官憲に撤回された{{Sfn|都築|2010|pp=94-96}}<ref name="大系1解説"/>{{Sfn|堀川|2000|pp=24-30}}。そのうち政治的主張を未消化のまま絵にすることに疑問を感じ、絵を描く熱意を失っていった{{Sfn|黒澤|1990|pp=143-147}}。同年に[[徴兵検査]]を受け、父の教え子である徴兵司令官の好意で兵役免除となり<ref name="年表"/>、[[日本の降伏|終戦]]まで徴兵されることはなかった{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=14-20}}。 |

|||

やがて非合法活動に身を投じ、[[無産者新聞]]の下部組織で街頭連絡員をした{{Sfn|堀川|2000|pp=24-30}}。黒澤が非合法活動に参加したのは「日本の社会に漫然たる不満と嫌悪を感じ、ただそれに反抗する{{Sfn|黒澤|1990|pp=143-147}}」ためで、自ら[[共産主義]]者を名乗ったこともなければ、[[マルクス主義]]を深く学んで実践する政治的人間になる気もなかった{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=14-20}}{{Sfn|堀川|2000|pp=24-30}}。やがて弾圧が激しくなり、運動費も届かない窮乏生活の中で高熱を出して倒れ、仲間との連絡が途絶えたのを機に、[[1932年]]春までに非合法活動から身を引いた<ref name="年表"/>{{Sfn|都築|2010|pp=94-96}}。その後は丙午が住む[[神楽坂]]の長屋に居候し、映画や[[寄席]]に熱中した{{Sfn|都築|2010|pp=94-96}}。丙午は須田貞明の名で[[活動弁士]]となり、若手新進の洋画説明者として人気を集めていたが、[[トーキー]]の普及で弁士の廃業が相次ぎ、弁士のストライキで争議委員長として闘うも敗北し、[[1933年]]7月に[[伊豆]][[湯ヶ島温泉]]の旅館で愛人と服毒自殺を遂げた{{Sfn|都築|2010|pp=98-102}}<ref name="大系1解説"/>。その4ヶ月後には長兄の昌康も病死し、残された男子である黒澤が跡取りとなった<ref name="大系1解説"/>。[[1934年]]に一家は[[恵比寿 (渋谷区)|恵比寿]]に転居し<ref name="集成年表"/>、黒澤は雑誌の挿絵を描くアルバイトなどをして生計を立てた{{Sfn|都築|2010|pp=98-102}}。 |

|||

小学校低学年の頃、気の弱かった黒澤は泣き虫でいじめられっ子だった。3年生の時、図画の時間に描いた絵が個性的であるために他の生徒に笑われる中、担任だった立川精治はこの絵を褒めるということがあった<ref name="高松宮">[http://www.praemiumimperiale.org/ja/component/k2/item/120-kuros 黒澤 明 - 高松宮殿下記念世界文化賞]</ref>。するとそれ以来絵を描くことが好きになり、同時に学校の成績も伸びてやがて級長にもなった{{Sfn|都築|2010|pp=第一章「黒澤明・人と映画」}}。後に黒澤は立川を「生涯の恩師」と語っている<ref name="高松宮"/>。さらに実兄の丙午(須田貞明)<ref group="注釈">実兄の丙午は、須田貞明の名で[[活動弁士]]となり、やがて[[浅草]][[大勝館]]の主任弁士を務めるなど、若手弁士として人気を得たが、映画の[[トーキー|トーキー化]]で弁士の解雇が行われ、争議委員長としてストを行ったが、[[1933年]](昭和8年)に[[伊豆]][[湯ヶ島温泉]]の落合楼にて愛人と心中した。</ref>から厳しい指導を受けたことや、終生の友となる級友の[[植草圭之助]]に出会ったこと<ref group="注釈">黒澤と植草は、『素晴らしき日曜日』と『酔いどれ天使』の二作で脚本を共作している。</ref>、父に言われ[[剣道]]を始めたことなどで心身ともに逞しくなり、卒業式では総代として答辞を読んだ{{Sfn|都築|2010|pp=第一章「黒澤明・人と映画」}}。 |

|||

==== 助監督時代 ==== |

|||

卒業後、東京府立第四中学校(現・[[東京都立戸山高等学校]])を受験するも失敗<ref>{{Cite book |和書 |author=[[堀川弘通]]|title=評伝黒澤明 |page=18 |publisher= |series= |date=}}{{Full citation needed |date=2019-03-23 |title=単行本と文庫版のどちらか不明。刊行年・ページ番号も不明。}}</ref>するが[[京華中学高等学校|京華中学校]]に入学。在学中に同舟舎洋画研究所に通う{{Sfn|都築|2010|pp=第一章「黒澤明・人と映画」}}。中学時代から[[ドストエフスキー]]、[[レフ・トルストイ|トルストイ]]、[[ツルゲーネフ]]などの[[ロシア文学]]を読み耽ったことで、[[人生観]]、倫理観の形成に多大な影響を受けた。また、学友会誌に作文「蓮華の舞踏」と「或る手紙」を載せ、国語教師の小倉要逸に「創立以来の名文」と絶賛された。 |

|||

[[File:Kajiro_Yamamoto.jpg|thumb|150px| [[山本嘉次郎]]監督。]] |

|||

[[1936年]]、どこかで就職しなければならないと思っていた黒澤は、たまたま新聞記事で見た[[P.C.L.映画製作所]](翌年に[[東宝]]に合併)の助監督募集に応募した{{Sfn|都築|2010|pp=98-102}}。最初の試験は「日本映画の根本的欠陥を例示し具体的にその矯正方法を述べよ」という小論文で、黒澤は「根本的欠陥は矯正しようがない」と回答し、それで試験を通過して最終面接まで残った{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=28-33}}。同社は原則として大学卒を採用するつもりだったが、黒澤の絵や文学に対する理解と才気に注目した[[山本嘉次郎]]の推薦により、学歴は旧制中学だけながら例外として合格となり、同年4月に入社した{{Sfn|都築|2010|pp=98-102}}{{Sfn|佐藤|1996|p=241}}。助監督入社の同期には[[関川秀雄]]と[[丸山誠治]]がいた{{Sfn|堀川|2000|pp=35-39}}。最初の仕事は矢倉茂雄監督の『処女花園』のサード助監督だったが、この作品1本で仕事が嫌になり、退社を考えるも同僚の説得で思いとどまった{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=28-33}}{{Sfn|堀川|2000|pp=35-39}}。 |

|||

その次に参加した『エノケンの千万長者』(1936年)から山本のサード助監督を務めた<ref name="年表"/>。山本組での仕事は楽しく充実したものであり、黒澤は映画監督こそが自分のやりたい仕事だと決心した{{Sfn|都築|2010|pp=98-102}}。山本組の助監督仲間には[[谷口千吉]]と[[本多猪四郎]]がおり、黒澤は2人の家に居候することもあった{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=28-33}}。[[1937年]]に山本組の製作主任をしていた谷口が本社異動になり、黒澤が新たに山本組の製作主任についた{{Refnest|group="注釈"|東宝の助監督はサード、セカンド、チーフと昇進するが、プロデューサー・システムを導入して製作者の権限を強化していたこともあり、チーフ助監督を「製作主任」と呼んでいた。黒澤はセカンドをやらずにチーフに昇進している<ref name="大系1解説"/>。}}{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=35-36}}。助監督育成に力を入れる山本の下で、黒澤は脚本執筆からフィルム編集、[[エキストラ]]、[[ロケーション]]の会計までも担当し、映画作りで大切なことを学んだ{{Sfn|黒澤|1990|pp=194-203}}。面倒見のよい山本は自分の作品を犠牲にして、黒澤たちB班が撮影したフィルムを採用し、上映された完成作品を見ながらアドバイスをした<ref name="生きる力">黒澤明、[[井上ひさし]]「ユーモアの力・生きる力」({{Harvnb|全集6|1988|pp=341-378}})</ref>。黒澤はそんな山本を「最良の師」と仰いだ{{Sfn|黒澤|1990|pp=179, 187}}。 |

|||

[[1927年]](昭和2年)、中学を卒業した黒澤は[[画家]]になることを志し、美術学校(現・[[東京藝術大学]][[美術学部]])を受験するが失敗した。しかし画家の道を諦めきれず、[[川端画学校]]に通って洋画を勉強。[[1928年]](昭和3年)、[[二科展]]に「静物」が入選。同年、造形美術研究所(のちのプロレタリア美術研究所)に入る。[[1929年]](昭和4年)、[[日本プロレタリア芸術連盟|日本プロレタリア美術家同盟]]に参加、洋画家・[[岡本唐貴]]([[白土三平]]の実父)に絵を教わる。当時黒澤は、[[ミケランジェロ・ブオナローティ]]や[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]]など[[ルネッサンス美術]]の絵画や彫刻に心酔していたという |

|||

山本監督の『[[馬 (映画)|馬]]』(1941年)ではB班監督と編集を務めた。黒澤は他の仕事で忙しい山本から演出のほとんどを任され、監督昇進への踏み台とした{{Sfn|都築|2010|pp=104-108}}。この『馬』の[[東北地方]]でのロケーション撮影を通して、黒澤は主演の[[高峰秀子]]との間に恋が芽生えた{{Sfn|都築|2010|pp=104-108}}。しかし、『馬』が公開されたあとに2人の結婚話が新聞沙汰になると、会社側は将来を嘱望された助監督とスターになりかけていた女優の恋を放ってはおけず、高峰の養母が強く反対していたこともあり、山本が破断役となり、恋は不実に終わった<ref>{{Cite book |和書 |author=[[高峰秀子]]|title=わたしの渡世日記 (上) |publisher=[[新潮社]] |date=2012-1 |series=新潮文庫 |pages=324-325}}</ref>。 |

|||

同年12月、第2回プロレタリア美術大展覧会に「建築場に於ける集会」「帝国主義反対」「農民習作」「農民組合へ」「労働組合へ」の5つの政治色の強い作品を出品した。[[1930年]](昭和5年)に徴兵検査を受けるが、父が有力な軍人であったことや、兄が騎兵時代に負傷したこともあってか免除されている。この頃から、一時期だけ非合法な政治活動に参加し街頭連絡員として地下に潜っていた。 |

|||

黒澤は助監督生活を送りながら、山本の「監督になるにはシナリオを書け」という助言に従い脚本を執筆した{{Sfn|黒澤|1990|pp=194-203}}。初めてその才能が認められたのが『達磨寺のドイツ人』(1941年)で、山本の推挙で映画雑誌に掲載されることになったが、記者が受け取った原稿をなくし、黒澤は3日ほど徹夜してもう一度書き直した<ref name="大系別巻解説">浜野保樹「解説・黒澤明の脚本」({{Harvnb|大系別巻|2010|pp=344-377}})</ref>。この作品はドイツ人建築家[[ブルーノ・タウト]]の評伝を元にして、タウトと寄寓先の村の人たちとの交流を描き、[[伊丹万作]]に「特に視覚的に鮮明の印象を与えることを注目すべきである」と評価された{{Sfn|都築|2010|pp=104-108}}。『馬』以降は実質的に助監督の仕事はしなくなり、脚本執筆に集中した<ref name="集成年表"/>。[[1942年]]に執筆した『静かなり』は[[情報局]]国民映画脚本募集で情報局賞を受賞し、『雪』は日本映画雑誌協会の国策映画脚本募集で1位に入賞した{{Sfn|都築|2010|pp=104-108}}。 |

|||

=== 映画界入り === |

|||

[[1936年]](昭和11年)、画業に見切りをつけた黒澤は、新聞広告で見た[[P.C.L.映画製作所]](後に[[東宝]]と合併)の助監督募集に応募し、100倍の難関を突破して4月に入社した。 |

|||

==== 監督デビュー ==== |

|||

[[谷口千吉]]の推薦によって、主に[[山本嘉次郎]]監督の下で[[助監督 (映画スタッフ)|助監督]]を務め、『藤十郎の恋』や『[[綴方教室]]』などを担当した。この頃終生の友となる[[本多猪四郎]]や[[谷口千吉]]らと友情を育んだ。また、山本の助言でシナリオを書くようになり、[[1941年]](昭和16年)に書いた『達磨寺のドイツ人』においては映画化されなかったものの評論家の間では話題となり、[[伊丹万作]]からも絶賛された。翌[[1942年]](昭和17年)に書いた『雪』は[[情報局]]国民映画脚本募集で情報局賞を受賞し、『静かなり』は日本映画雑誌協会の国策映画脚本募集で1位に入賞した。 |

|||

1942年、黒澤は監督処女作に『達磨寺のドイツ人』を企画するが、戦時中のフィルム配給制限により実現しなかった{{Sfn|黒澤|1990|pp=219-223}}。続けて『森の千一夜』『美しき暦』『サンパギタの花』『第三波止場』などを企画するが、これらもフィルム配給制限に加え、[[内務省 (日本)|内務省]]の事前検閲で却下された<ref name="大系1解説"/><ref name="集成年表"/>。『サンバギタの花』では誕生日を祝うシーンが検閲官から米英的だと批判され、黒澤は「天皇の誕生日を祝う[[天長節]]は米英的な習慣か」と反論するも却下された{{Sfn|黒澤|1990|pp=219-223}}。次に[[山中峯太郎]]原作の『敵中横断三百里』を企画するが、今度は会社が新人監督にはスケールが大きすぎるとして見送った{{Sfn|都築|2010|pp=104-108}}。なかなか処女作が実現しない黒澤は、生活のために脚本を書き続けた。その中には[[伏水修]]監督の『青春の気流』(1942年)、[[山本薩夫]]監督の『[[翼の凱歌]]』(1942年)などの戦意高揚映画もあり、黒澤は「意欲を傾けられるような仕事ではなかった」と述べている{{Sfn|黒澤|1990|pp=227-231}}。 |

|||

[[File: |

[[File:Yoko Yaguchi 1944.jpg|thumb|140px|『[[一番美しく]]』(1944年)に主演した[[矢口陽子]]。]] |

||

黒澤の監督処女作は『[[姿三四郎 (1943年の映画)|姿三四郎]]』(1943年)となった。1942年9月、黒澤は[[富田常雄]]の[[姿三四郎|同名小説]]の新刊書広告を見かけると、広告文だけで映画化を思い立ち、発売されるとすぐに買い求めて一気に読み、プロデューサーの[[森田信義]]を説得して映画化権を獲得させた{{Sfn|都築|2010|pp=110-117}}。『姿三四郎』は当時の日本映画の中で新鮮味と面白さとを合わせ持った映画的な作品として注目され、その視覚性やアクション描写、卓越した演出技術などが高く評価された<ref name="批評史1">[[岩本憲児]]「批評史ノート」({{Harvnb|全集1|1987|pp=417-423}})</ref>。[[1943年]]3月に国民映画賞奨励賞を受賞し、12月には優れた新人監督に贈られる[[山中貞雄]]賞を[[木下惠介]]とともに受賞するなど<ref name="年表"/>、黒澤は新人監督として周囲の期待を集め、東宝重役の[[森岩雄]]は「黒澤さんの監督としての地位は、この処女作一本で確立したといってもいいであろう」と述べている{{Sfn|都築|2010|pp=110-117}}。 |

|||

監督第2作の『[[一番美しく]]』(1944年)の完成後、黒澤は森田の勧めで主演の[[矢口陽子]](本名は喜代)と結婚し、[[1945年]]3月頃に山本夫妻の媒酌で[[明治神宮]]で結婚式を挙げた{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=77-78}}{{Sfn|堀川|2000|pp=78-79}}。この頃の東京は[[東京大空襲|空襲]]を受けており、同居していた両親たちはすでに秋田に疎開していた。黒澤が住んでいた恵比寿も空襲で危ないということで、同じく家族が疎開していた[[堀川弘通]]の[[祖師ヶ谷]]にある実家に転居した。その翌日に恵比寿の家は空襲で焼失した。それから数年間は堀川家で生活し、堀川は家主であるのに黒澤家に居候しているような気分になったという{{Sfn|堀川|2000|pp=78-79}}。同年に黒澤は処女作の続編『[[續姿三四郎]]』を完成させ、次に[[桶狭間の戦い]]を描く『どっこい!この槍』の製作に着手したが、馬が調達できなくて中止し、急遽[[能]]の「[[安宅 (能)|安宅]]」と[[歌舞伎]]の「[[勧進帳]]」を元にした『[[虎の尾を踏む男たち]]』を監督した<ref name="大系1解説"/>。この作品は終戦を挟んで撮影され、終戦直後に[[GHQ]]の検閲で[[封建制]]助長により非合法作品となり、[[1952年]]まで上映禁止にされた{{Sfn|都築|2010|p=126}}。 |

|||

[[File:Yukiko_Todoroki.1937.2.2.jpg|thumb|right|220px| [[轟夕起子]]、[[姿三四郎 (1943年の映画)|姿三四郎]](1937年)]] |

|||

=== 終戦後から『赤ひげ』まで === |

|||

山本監督の『[[馬 (映画)|馬]]』でB班監督を務めた際<ref group="注釈">『馬』の撮影カメラの移動のために、再建を約束したうえで、二軒民家を取り壊させてもらった。淀川長治『淀川長治映画塾』講談社文庫、1995年 p.580</ref>、主演した[[高峰秀子]]と恋愛関係にあったが山本嘉次郎が破談役となって、不実に終わっている{{Sfn|都築|2010|pp=第一章「黒澤明・人と映画」}}<ref group="注釈">黒澤の自伝『蝦蟇の油』にはこのことについて触れられてないが、高峰の自伝『わたしの渡世日記』では触れられている。</ref>。 |

|||

==== 終戦後の5年間 ==== |

|||

終戦後の最初の仕事は、[[川口松太郎]]の依頼で執筆した[[戯曲]]『喋る』で、1945年12月に[[有楽座 (昭和)|有楽座]]で[[新派|新生新派]]により上演された<ref name="大系1解説"/>。戦後の初監督作は『[[わが青春に悔なし]]』(1946年)であるが{{Refnest|group="注釈"|黒澤は『わが青春に悔なし』の完成前に、山本と関川秀雄とともに『[[明日を創る人々]]』(1946年)を共同監督しているが、黒澤はこれを「自分の作品とは思えない」として自作のリストから外している{{Sfn|大系1|2009|p=192}}。}}、当時の会社は[[東宝争議]]で組合が映画製作に強い権限を持つようになり、この作品も組合主導の企画審議会から[[楠田清]]監督の『命ある限り』と内容が類似していると言われ、改稿を余儀なくされた<ref name="大系1解説"/>。[[1946年]]10月には第2次東宝争議が発生し、ストに反対した所属スターが「十人の旗の会」を率いて退社し、[[新東宝]]の設立に参加した。スター主義の新東宝に対抗するため、黒澤など東宝のスタッフたちは[[伊豆]]の旅館に集まり、組合中心で5本の監督主義作品を企画した。そのうち黒澤は『[[素晴らしき日曜日]]』(1947年)を監督し、谷口監督の『[[銀嶺の果て]]』と[[オムニバス映画]]『[[四つの恋の物語 (1947年の映画)|四つの恋の物語]]』(どちらも1947年)第1話「初恋」の脚本を執筆した{{Sfn|都築|2010|p=139}}。 |

|||

[[File:Yoidore tenshi poster.jpg|thumb|170px|『[[醉いどれ天使]]』(1948年)のポスター。]] |

|||

戦時中黒澤は、初の監督作品として自らシナリオを書いた『[[日露戦争勝利の秘史 敵中横断三百里|敵中横断三百里]]』が予定されていた。しかし新人監督としてはスケールが大きすぎたために実現しなかった。後にこの企画を見送った[[森田信義]]は「私の一生の最大のミステーク」と語っている{{Sfn|都築|2010|pp=第一章「黒澤明・人と映画」}}。 |

|||

[[1948年]]公開の『[[醉いどれ天使]]』は、山本監督の『新馬鹿時代』(1947年)で使われた[[闇市]]の大規模なオープンセットを活用するための企画として作られた<ref name="大系1解説"/>。この作品では『銀嶺の果て』でデビューしたばかりの[[三船敏郎]]と初めてコンビを組み、主人公の[[結核]]を患う若い[[ヤクザ]]役に起用した。また、『姿三四郎』から黒澤作品に出演していた[[志村喬]]をアル中医師役で初めて主役に抜擢し、以後は黒澤作品の主役を三船と志村とで分け合う時期が続いた{{Sfn|都築|2010|pp=146}}。作曲家の[[早坂文雄]]とも初めてコンビを組んでおり、[[1955年]]に早坂が亡くなるまで二人は私生活でも親友関係となった{{Sfn|都築|2010|pp=351-355}}。『醉いどれ天使』は黒澤作品で初めての傑作と目され、[[キネマ旬報ベスト・テン]]で1位に選ばれ、[[毎日映画コンクール]]で日本映画大賞を受賞した{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|p=130}}。 |

|||

同年3月、東宝争議で映画製作が十分にできなくなったことから、山本、谷口、[[成瀬巳喜男]]、プロデューサーの[[本木荘二郎]]と同人組織「映画芸術協会」を設立した<ref name="大系1解説"/>。その翌月に第3次東宝争議が開始すると、黒澤は製作現場を守るため組合側に加わり、同協会は争議終結まで開店休業状態となった{{Sfn|黒澤|1990|pp=302-308}}。黒澤は組合の立場を代弁する「東宝の紛争 演出家の立場から」という文章を発表し<ref name="大系1解説"/>、8月に東宝の監督やプロデューサーによる芸術家グループが会社側を批判する声明文に署名した<ref name="年表"/>。さらに給料支払いを止められた組合員の資金[[カンパ]]のため、『醉いどれ天使』を劇化して全国各地を巡業し、[[アントン・チェーホフ|チェーホフ]]の戯曲『結婚の申込み』も演出した<ref name="大系1解説"/>。10月19日に第3次東宝争議は終結した<ref name="年表"/>。 |

|||

=== 監督デビュー === |

|||

[[1943年]](昭和18年)『[[姿三四郎 (1943年の映画)|姿三四郎]]』で監督デビュー<ref group="注釈">大阪の駅前の本屋で原作である[[富田常雄]]著『姿三四郎』の書名が気に入り購入。淀川長治『淀川長治映画塾』講談社文庫、1995年 pp.580-581</ref>。作品はヒットし新人監督に贈られる[[山中貞雄]]賞を受賞{{Refnest|group="注釈"|山中貞雄賞は、1941年の第一回目で[[春原政久]]が、第二回は候補者なしで第三回目で黒澤と[[木下恵介]]が受賞したが、その後は行われていない<ref>{{Cite book |和書 |editor=千葉伸夫|title=監督山中貞雄 |publisher=実業之日本社 |date=1998-10 |page= |isbn=4408102865}}{{要ページ番号|date=2019-03-23}}</ref>。}}。 |

|||

争議終結後は東宝を離れ、映画芸術協会を足場にして他社で映画製作をすることになった。最初の他社作品は、助監督時代から脚本を執筆した縁故がある[[大映]]での『[[静かなる決闘]]』(1949年)で、[[菊田一夫]]の戯曲『堕胎医』を原作にしている<ref name="大系1解説"/>。その次に[[新東宝]]と映画芸術協会が共同製作した『[[野良犬 (1949年の映画)|野良犬]]』(1949年)は、黒澤が好きだった[[ジョルジュ・シムノン]]の犯罪小説を意識した作品で、ピストルを盗まれた新人刑事が老練刑事とともに犯人を追うという内容だが、これは実際の刑事の話を元にしている{{Sfn|都築|2010|p=157}}。この作品は日本で刑事映画のジャンルを決定づける古典となり、[[芸術祭 (文化庁)|芸術祭]]文部大臣賞を受賞するなど好評を受けた<ref name="大系1解説"/>。 |

|||

[[1945年]](昭和20年)[[5月21日]]、監督第2作『[[一番美しく]]』に主演した[[矢口陽子]]と結婚。媒酌人は山本嘉次郎夫妻で[[明治神宮]]にて挙式を行った。同年『[[虎の尾を踏む男たち]]』を8月の敗戦をまたいで製作する。製作中に黒澤が敬愛する[[ジョン・フォード]]が、日本を占領する[[連合国軍]]の1国である[[アメリカ海軍]]の[[大佐]]として見学に訪れていた。黒澤はこのことを後にフォードから聞いて驚いたという。一方、作品は検閲で公開を見送られ、連合国軍による占領が終わった翌年の[[1952年]](昭和27年)にようやく公開された。 |

|||

==== 国際的名声の獲得 ==== |

|||

戦後の公開第1作目は民主主義啓蒙映画の『[[わが青春に悔なし]]』で、翌[[1947年]](昭和22年)に焼跡の市井の人にスポットをあてた『[[素晴らしき日曜日]]』を発表し、[[毎日映画コンクール]]監督賞を受賞。東宝の看板監督の一人となった。 |

|||

[[1950年]]、黒澤は[[松竹]]で『[[醜聞]]』を監督後、大映から再び映画製作を依頼されて『[[羅生門 (1950年の映画)|羅生門]]』を監督した。この作品は[[橋本忍]]が[[芥川龍之介]]の短編小説『[[藪の中]]』を脚色したシナリオを元にしており、武士の殺害事件をめぐり関係者の証言が全部食い違い、その真相が杳として分からないという内容だった。しかし、その内容だけでは長編映画として短すぎるため、黒澤が同じ芥川の短編小説『[[羅生門 (小説)|羅生門]]』のエピソードなどを付け足して脚本を完成させた{{Sfn|都築|2010|p=174}}。作品はその年度の大映作品で4位の興行成績を収めたが、批評家の評価はあまり芳しいものではなかった<ref name="大系1解説"/><ref name="批評史3">岩本憲児「批評史ノート」({{Harvnb|全集3|1988|pp=321-329}})</ref>。しかし、[[1951年]]9月に[[ヴェネツィア国際映画祭]]で[[金獅子賞]]を受賞し、さらに[[第24回アカデミー賞]]で[[アカデミー国際長編映画賞|名誉賞]]を受賞するなど、海外で相次ぐ賞賛を受けた。黒澤は映画祭に出品されたことすら知らず、釣りの帰りに妻から連絡を受けたという{{Sfn|黒澤|1990|pp=342-343}}。『羅生門』は欧米が日本映画に注目するきっかけとなり、日本映画が海外進出する契機にもなった。また、複数の登場人物の視点から1つの物語を描く話法は、同作で映画の物語手法の一つとなり、多くの作品で繰り返し使われることになった<ref name="大系1解説"/>。 |

|||

その次に松竹で監督した『[[白痴 (1951年の映画)|白痴]]』(1951年)は、黒澤が学生時代から傾倒する[[フョードル・ドストエフスキー]]の[[白痴 (ドストエフスキー)|同名小説]]が原作で、黒澤にとって長年の夢となる映画化だったが、4時間25分に及ぶ完成作品は会社側の意向で大幅短縮され{{Sfn|都築|2010|pp=188, 192}}、激怒した黒澤は山本宛ての手紙に「こんな切り方をする位だったら、フィルムを縦に切ってくれたらいい{{Sfn|研究会|2004|p=26}}」と訴えた。日本の批評家には悉く酷評されたが、ドストエフスキーの本場の[[ソ連]]では高く評価された<ref name="批評史3"/>。これが最後の映画芸術協会での他社作品となり、1951年に東宝は争議で疲弊していた製作部門を再建するため、黒澤など映画芸術協会の監督と専属契約を結んだ<ref name="大系2解説">浜野保樹「解説・世界のクロサワと挫折」({{Harvnb|大系2|2009|pp=668-717}})</ref>。東宝復帰第1作である『[[生きる (映画)|生きる]]』(1952年)はキネマ旬報ベスト・テンの1位に選ばれるなど高い評価を受け、[[第4回ベルリン国際映画祭]]ではベルリン市政府特別賞を受賞した。 |

|||

また[[1946年]](昭和21年)、山本嘉次郎が審査委員長を務めた[[東宝ニューフェイス]]のオーディションにおいて、撮影助手志望だったが、何かの手違いで俳優オーディションの面接を受けていた[[三船敏郎]]を目撃。本来は落選となっていた三船だが、一目ぼれした黒澤は山本に直訴までして採用。三船のデビュー作『[[銀嶺の果て]]』では既に[[脚本]]を執筆(主演は[[志村喬]])。[[1948年]](昭和23年)、『[[醉いどれ天使]]』で三船を自作に起用し、以来黒澤作品の常連俳優となった。 |

|||

黒澤は次に本物の[[時代劇]]を作ろうと意気込み、橋本と『[[侍の一日]]』を構想するが資料不足で断念し、盗賊から村を守るために百姓が侍を雇うという話を元にして『[[七人の侍]]』(1954年)の脚本を執筆した<ref name="大系2解説"/>{{Sfn|橋本|2006|pp=103-130}}。撮影は[[1953年]]5月に開始したが、製作費と撮影日数は予定より大幅超過し、最終的に撮影日数は約11ヶ月に及び、通常作品の5倍以上にあたる予算を計上した{{Sfn|都築|2010|pp=209-210}}。作品は興行的に大成功したが、公開当時は必ずしも高評価を受けることはなかった{{Sfn|都築|2010|pp=209-210}}。その後、国内外で映画史上の名作として高く評価されるようになり<ref name="大系2解説"/>、[[2018年]]に[[イギリス]]の[[BBC]]が発表した「史上最高の外国語映画ベスト100」で1位に選ばれた<ref>{{Cite web|url=https://eiga.com/news/20181112/7/ |title=英BBCが選ぶ史上最高の外国語映画1位に「七人の侍」|date=2018/11/12 |accessdate=2020-10-20 |work=映画.com}}</ref>。 |

|||

同年3月、[[東宝争議|第三次東宝争議]]が発生、この影響で黒澤は山本、谷口、[[成瀬巳喜男]]、[[本木荘二郎]]、[[松山崇]]、[[田中友幸]]らと[[映画芸術協会]]を設立して組合を脱退。争議終結まで他社で映画製作を行うことになる。[[1949年]](昭和24年)[[大映]]で『[[静かなる決闘]]』を、[[新東宝]]で黒澤初のサスペンス映画となる『[[野良犬 (1949年の映画)|野良犬]]』を発表。 |

|||

[[1955年]]2月、黒澤は[[カンヌ国際映画祭]]の審査員に要請されるも辞退した<ref name="年表"/>。『[[生きものの記録]]』(1955年)の完成後、黒澤は東宝と3本の契約を残していたが、それらを「時代劇三部作」として企画し、自らのプロデュースで若手監督に作らせようとした{{Refnest|group="注釈"|時代劇三部作は、黒澤が[[小國英雄]]、[[菊島隆三]]、[[橋本忍]]と企画を練り、当初は『蜘蛛巣城』(本多猪四郎監督)、『隠し砦の三悪人』([[鈴木英夫]]監督)、『仇討ち』([[堀川弘通]]監督)で決定したが、『仇討ち』は話が暗いとして取り上げず、『用心棒』に変更された<ref name="大系2解説"/><ref name="菊島">[[菊島隆三]]「すぐれた作品のかげにはストイックなまでの自虐」({{Harvnb|ドキュメント|1974}})。{{Harvnb|キネマ旬報|2010|pp=108-116}}に所収</ref>。『仇討ち』は[[1964年]]に[[今井正]]監督で『[[仇討 (1964年の映画)|仇討]]』として映画化された<ref name="菊島"/>。最終的に三部作は『蜘蛛巣城』『どん底』『隠し砦の三悪人』となった。}}<ref name="大系2解説"/><ref name="構想">「黒澤明 新作の構想を語る」(『映画の友』1956年7月号)。{{Harvnb|大系2|2009|pp=271-280}}に所収</ref>。1本目の『[[蜘蛛巣城]]』(1957年)は[[ウィリアム・シェイクスピア|シェイクスピア]]の『[[マクベス (シェイクスピア)|マクベス]]』の翻案だが、大作映画になるため黒澤が監督することになった<ref name="大系2解説"/>。結局、残る2本も黒澤が監督することで話が進み<ref name="構想"/>、2本目に[[マクシム・ゴーリキー|ゴーリキー]]原作の『[[どん底 (1957年の映画)|どん底]]』(1957年)を監督した。この間に海外合作のオムニバス映画『嫉妬』に参加する話があり、[[能]]の「鉄輪」を題材にしたエピソードを企画するも製作中止となった{{Refnest|group="注釈"|『嫉妬』の他のエピソードは、[[キャロル・リード]]、[[ジャン・コクトー]]、[[ヴィットリオ・デ・シーカ]]、[[ロベルト・ロッセリーニ]]が担当する予定だった<ref name="大系別巻解説"/>。}}<ref name="集成年表"/><ref name="大系別巻解説"/>。 |

|||

=== 世界のクロサワに === |

|||

[[1950年]](昭和25年)、[[大映]]で『[[羅生門 (1950年の映画)|羅生門]]』を撮影。人間不信をテーマに含む難解な作品であったため、国内での評価はあまり高くはなかった。一方の海外では大きな反響を呼び、[[1951年]](昭和26年)[[ヴェネツィア国際映画祭]][[金獅子賞]]と[[アカデミー賞]] [[アカデミー外国語映画賞|名誉賞]]<ref group="注釈" name="Oscar1951">現在の[[アカデミー外国語映画賞]]に相当。[[アカデミー名誉賞#備考]]を参照。</ref>を受賞。その映像感覚が国際的に注目され「世界のクロサワ」と呼ばれるきっかけとなった。 |

|||

[[1957年]]10月、黒澤は[[ロンドン]]の{{仮リンク|ナショナル・フィルム・シアター|en|BFI Southbank}}の開館式に招待され、初めての海外渡航を行った{{Sfn|大系2|2009|p=286}}。10月15日の開館式では、映画芸術に貢献した映画人として[[ジョン・フォード]]、[[ルネ・クレール]]、[[ヴィットリオ・デ・シーカ]]、[[ローレンス・オリヴィエ]]とともに表彰された{{Sfn|大系2|2009|p=286}}。その翌日には第1回[[ロンドン映画祭]]の開会式に出席し、『蜘蛛巣城』がオープニング上映された{{Sfn|大系2|2009|p=286}}。黒澤はフォードを尊敬し、彼の作品から影響を受けたことを公言していたが{{Sfn|リチー|1985|p=408}}<ref name="生きる力"/><ref name="選んだ">[[黒澤和子]]編「黒澤明が選んだ百本の映画」(『文藝春秋』1999年4月号)。{{Harvnb|大系3|2010|pp=643-665}}に所収</ref>、ロンドン滞在中にフォードと初めて会い、『[[ギデオン (映画)|ギデオン]]』の撮影現場を訪問したり、昼食を共にするなどの交友を持った<ref name="海外渡航"/>。その次に[[パリ]]に渡り、[[シネマテーク・フランセーズ]]を訪問したり、[[ジャン・ルノワール]]と夕食を共にしたりして過ごした<ref name="海外渡航">黒澤明「ロンドン・パリ十日間」(『キネマ旬報』1957年12月上旬号)。{{Harvnb|大系2|2009|pp=287-294}}に所収</ref>。黒澤はこの旅行を通して映画が芸術として認知されていることを直に知り、映画人としての自負を持つようになった{{Sfn|大系2|2009|p=286}}。 |

|||

[[1952年]](昭和27年)、東宝復帰第1作として[[志村喬]]主演で『[[生きる (映画)|生きる]]』を発表。ヒューマンドラマの傑作との呼び声が高く[[ベルリン国際映画祭]]上院特別賞を受賞した。 |

|||

==== 黒澤プロダクション設立 ==== |

|||

[[1954年]](昭和29年)、1年以上の製作期間と大規模な製作費をかけた大型時代劇『[[七人の侍]]』を発表。作品は大ヒットし、ヴェネツィア国際映画祭[[銀獅子賞]]を受賞。現在に至るまで映画史上の名作として国内外で高く評価されている。 |

|||

時代劇三部作の3本目となる『[[隠し砦の三悪人]]』(1958年)は興行的に大ヒットし、[[第9回ベルリン国際映画祭]]で[[銀熊賞 (監督賞)|監督賞]]と[[ベルリン国際映画祭 FIPRESCI賞|国際映画批評家連盟賞]]を受賞した。しかし、撮影は予定より大幅遅延し、製作費も破格の1億9500万円を計上したため、黒澤作品にだけ高額な製作費が許されることについて社内外から批判が出た<ref name="大系2解説"/><ref>{{Cite book|和書 |author=[[田中純一郎]] |date=1976-3 |title=[[日本映画発達史|日本映画発達史Ⅳ 史上最高の映画時代]] |publisher=中央公論社 |series=中公文庫 |pages=305-306}}</ref>。[[1958年]]末に黒澤は東宝との契約が切れたが、東宝は黒澤を社内に抱え込むのは危険としつつも、記録的ヒット作を放つ黒澤との関係を完全に絶つことも得策ではないと考えていた<ref name="大系2解説"/>。そこで[[1959年]]4月1日に黒澤と東宝が折半出資して、利益配分制による「黒澤プロダクション」を発足し、東宝本社内に事務所を設けた<ref>「藤本取締役の進退伺い事件」(『映画年鑑』1960年)。{{Harvnb|大系2|2009|pp=349-350}}に所収</ref>。黒澤は映画製作の自由を手に入れたが、同時に経済的責任を背負うことになり、興行収入にも気を配らなければならなくなった{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|p=335}}。 |

|||

[[1960年]]7月7日、黒澤は[[1964年東京オリンピック|東京オリンピック]]の公式記録映画の監督依頼を正式に承諾した<ref>「総監督に黒澤明氏 東京五輪の記録映画製作」([[朝日新聞]]1960年7月7日)。{{Harvnb|大系2|2009|p=397}}に所収</ref>。準備に向けて同年開催の[[1960年ローマオリンピック|ローマオリンピック]]を視察し、その公式記録映画『[[ローマ・オリンピック1960]]』の撮影に立ち会って入念に調査した<ref>{{Cite web |date=2020-01-01 |url=https://cinemore.jp/jp/news-feature/1169/article_p1.html |author=[[吉田伊知郎|モルモット吉田]]|title= 黒澤明監督版『東京オリンピック』はなぜ実現しなかったのか 前編 |publisher=太陽企画株式会社 |website=CINEMORE |accessdate=2020-03-13}}</ref>。それを参考にして5億円超えとなる予算案を組織委員会に提出したが、2億5000万円の予算案を提示する組織委員会とは折り合いがつかず、[[1963年]]3月22日に「2億5000万円では理想的な作品は無理だ」として監督を辞退した<ref>「迷路に入った栄光の五輪映画」(『キネマ旬報』1963年9月上旬号)。{{Harvnb|大系2|2009|pp=397-400}}に所収</ref>。組織委員会の[[与謝野秀]]事務総長の強い慰留もあり、組織委員会内の記録映画委員会の委員として残留し、その後も与謝野からオファーを受けたが、11月5日に正式にオリンピック公式記録映画を降りた<ref>{{Cite web |date=2020-01-02 |url=https://cinemore.jp/jp/news-feature/1170/article_p1.html |author=モルモット吉田 |title=黒澤明監督版『東京オリンピック』はなぜ実現しなかったのか 中編 |publisher=太陽企画株式会社 |website=CINEMORE |accessdate=2020-03-13}}</ref>。 |

|||

さらに、その後も話題作を発表し続け、[[原爆]]の恐怖を描いた『[[生きものの記録]]』、[[ウィリアム・シェイクスピア|シェイクスピア]]の『[[マクベス (シェイクスピア)|マクベス]]』を日本の戦国時代を舞台に翻案し、壮絶なラストシーンで話題を呼んだ『[[蜘蛛巣城]]』、[[マクシム・ゴーリキー|ゴーリキー]]の同名戯曲を江戸時代を舞台に映画化した『[[どん底 (1957年の映画)|どん底]]』、娯楽時代活劇で黒澤初の[[画面アスペクト比|シネマスコープ]]作品の『[[隠し砦の三悪人]]』を撮影し、黒澤の名を国際的に高めていった。 |

|||

黒澤プロダクションの第1作『[[悪い奴ほどよく眠る]]』(1960年)は興行的に失敗したが、その次に手がけた娯楽時代劇『[[用心棒]]』(1961年)とその続編『[[椿三十郎]]』(1962年)は、その年度の東宝作品で最高の興行収入を記録する成功を収めた。前者は[[ダシール・ハメット]]の小説『[[血の収穫]]』が着想の元となり、後者は[[山本周五郎]]の小説『日日平安』を原作としている。どちらの作品も刀の斬殺音や血しぶきなどの残酷描写を取り入れ、従来の時代劇映画の形式を覆すリアルな表現を試みた。これが話題を呼び、その影響を受けて残酷描写を入れた時代劇が数多く作られたが、後年に黒澤は「非常に悪い影響を与えてしまった」と述べている。その次に監督した『[[天国と地獄 (映画)|天国と地獄]]』(1963年)は[[エド・マクベイン]]の犯罪小説『キングの身代金』が原作のサスペンス映画で、その年度の興行成績で1位を記録した<ref name="大系2解説"/>。 |

|||

[[1957年]](昭和32年)、第1回[[ロンドン国際映画祭]]に[[ジョン・フォード]]とともに招かれ、オープニング作品として『[[蜘蛛巣城]]』が上映された。また、[[1958年]](昭和33年)には『[[隠し砦の三悪人]]』で[[ベルリン国際映画祭]][[銀熊賞 (監督賞)]]を受賞。 |

|||

黒澤プロダクションの設立以後は、作品を重ねるごとに興行収入記録を更新したが、その分作るたびに製作費も巨額になった。『[[赤ひげ]]』(1965年)では製作期間が2年に及び、予算は過去最高の2億6600万円を計上した。この作品は山本周五郎の『[[赤ひげ診療譚]]』が原作であるが、一部にドストエフスキーの『[[虐げられた人びと]]』を元にしたエピソードを挿入している<ref name="大系2解説"/>。黒澤はこの作品を「僕の集大成」と語り<ref name="自作を語る">「黒澤明、自作を語る『姿三四郎』~『赤ひげ』」({{Harvnb|映画作家|1970}})。{{Harvnb|キネマ旬報|2010|pp=29-63}}に所収</ref>、[[テレビ放送]]の普及で日本映画の観客数が減少する中、スタッフたちの能力を最大限に引き出して、映画の可能性を存分に追求しようとした{{Sfn|都築|2010|p=337}}。やはりその年度で最高の興行収入を記録し、キネマ旬報ベスト・テンでは1位に選出された。しかし、これが三船とコンビを組んだ最後の作品となった。 |

|||

[[1959年]](昭和34年)、黒澤プロダクションを設立した。黒澤プロの設立は黒澤の意向によるものというより、『隠し砦の三悪人』の大幅な撮影予定期間オーバーによる予算超過に業を煮やした東宝側が、黒澤にリスク負担させることにより枷をはめようとしたものであった(収益の分配も東宝側に有利な契約になっていた)。 |

|||

=== 海外進出から死去まで === |

|||

1960年には社会派映画の傑作『[[悪い奴ほどよく眠る]]』が公開。翌年には、後に海外でも[[リメイク]]される『[[用心棒]]』を発表。主演の[[三船敏郎]]が[[ヴェネツィア国際映画祭 男優賞]]を受賞し、世界で[[侍]]ブームを巻き起こした。更に翌年には『[[用心棒]]』の姉妹作である『[[椿三十郎]]』が公開され、元旦上映にして、その年の邦画興行収入一位を記録。更にその翌年にはサスペンス映画の傑作『[[天国と地獄 (映画)|天国と地獄]]』を発表し、大監督の名声を確定させる。 |

|||

==== ハリウッド進出と挫折 ==== |

|||

『赤ひげ』公開後、黒澤は東宝に対して巨額の借金を抱えていた{{Sfn|田草川|2006|pp=42-45}}。黒澤プロダクションは東宝との契約で5本の作品を作り、その配給で4億円前後の高収入をあげていたが、東宝と交わした利益配分制だと黒澤は利益を上げられず、芸術的良心に忠実な作品を目指して時間と予算をかけるほど、東宝に搾取されて損をする仕組みになっていた{{Sfn|田草川|2006|pp=42-45}}<ref>{{Cite book|和書 |author=田中純一郎 |date=1976-7 |title=[[日本映画発達史|日本映画発達史Ⅴ 映像時代の到来]] |publisher=中央公論社 |series=中公文庫 |pages=305-306}}</ref>。[[1966年]]7月に黒澤は東宝との専属契約を解消して完全独立し、黒澤プロダクションは[[東京都]][[港区 (東京都)|港区]]の[[東京プリンスホテル]]4階に事務所を構えた{{Sfn|田草川|2006|pp=42-45}}。この頃の黒澤は日本で権威的とみなされ、それ故の批判や誹謗中傷を受けることが目立った<ref name="大系2解説"/>。孤立心を深めた黒澤は、日本映画産業が斜陽化していたこともあり、より自由な立場で新たな自己表現の段階に挑戦するため、それだけの製作費が負担できる海外に活動の場を求めるようになった<ref name="大系2解説"/>{{Sfn|都築|2010|pp=360-364}}。すでに黒澤は欧米からいくつものオファーを受けていた{{Sfn|田草川|2006|pp=42-45}}。 |

|||

[[1966年]]6月、黒澤は[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の{{仮リンク|エンバシー・ピクチャーズ|en|Embassy Pictures}}と共同製作で『[[暴走機関車]]』を監督することを発表した{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=455-462}}。この企画は[[ライフ (雑誌)|ライフ]]誌に掲載された、[[ニューヨーク州]]北部で機関車が暴走したという実話を元にしており、出演者は全員[[アメリカ人]]にすることが決定していた{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=455-462}}。しかし、英語脚本担当の{{仮リンク|シドニー・キャロル|en|Sidney Carroll}}と意見が合わず、プロデューサーの[[ジョーゼフ・E・レヴィーン]]とも製作方針をめぐり食い違いが生じた{{Sfn|都築|2010|pp=360-364}}{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=455-462}}{{Sfn|大系2|2009|p=460}}。例えば、黒澤は[[70mmフィルム|70ミリフィルム]]の[[カラー映画]]を想定していたのに対し、アメリカ側は[[画面アスペクト比#スタンダードサイズ|スタンダードサイズ]]の[[モノクロフィルム|モノクロ映画]]で作ろうと考えていた{{Sfn|大系2|2009|p=460}}{{Sfn|野上|2014|p=49}}。黒澤は130人ものスタッフを編成し、本物の鉄道を使用して撮影する準備をしていたが{{Sfn|田草川|2006|pp=57-62}}、アメリカ側との意思疎通に欠き、同年11月に黒澤から撮影延期を提案し、事実上の製作頓挫となった{{Sfn|大系2|2009|p=460}}{{Sfn|田草川|2006|pp=57-62}}。この企画は[[1985年]]に[[アンドレイ・コンチャロフスキー]]監督で映画化されたが、内容は大きく改変された<ref name="大系別巻解説"/>。 |

|||

[[1960年]](昭和35年)[[7月7日]]、[[日本スポーツ協会|日本体育協会]]にて、[[1964年東京オリンピック|東京オリンピック]]公式記録映画の監督就任が発表された。準備に向け同年開催の[[1960年ローマオリンピック|ローマオリンピック]]公式記録映画『[[ローマ・オリンピック1960]]』の撮影に立ち会うなどして準備を進めた。しかし、製作予算感が折り合わないなどの理由で1963年(昭和38年)[[3月22日]]監督を辞退、オリンピック組織委員会の[[与謝野秀]]事務総長の強い慰留があり、組織委員会内の記録映画委員会の委員としては残留することになり、依然、記録映画に関与するかに見えたが、製作体制が東宝単独から記録映画製作のための法人(財団法人東京オリンピック映画協会)による共同製作となるなどの混乱の結果、[[11月5日]]正式に辞退した<ref>{{Cite web |date=2020-01-01 |url= https://cinemore.jp/jp/news-feature/1169/article_p1.html|title= 黒澤明監督版『東京オリンピック』はなぜ実現しなかったのか 上編|publisher= 太陽企画株式会社 CINEMORE|accessdate=2020-03-13}}</ref><ref>{{Cite web |date=2020-01-02 |url= https://cinemore.jp/jp/news-feature/1170/article_p1.html|title= 黒澤明監督版『東京オリンピック』はなぜ実現しなかったのか 中編|publisher= 太陽企画株式会社 CINEMORE|accessdate=2020-03-13}}</ref><ref>{{Cite web |date=2020-01-03 |url= https://cinemore.jp/jp/news-feature/1171/article_p1.html|title= 黒澤明監督版『東京オリンピック』はなぜ実現しなかったのか 下編|publisher= 太陽企画株式会社 CINEMORE|accessdate=2020-03-13}}</ref>。 |

|||

[[1967年]]4月、[[真珠湾攻撃]]が題材の戦争映画『[[トラ・トラ・トラ!]]』を[[20世紀フォックス]]と共同製作し、黒澤が日本側部分を監督することが発表された{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=456-462}}。黒澤は[[東映京都撮影所]]で撮影を始めたが、軍人役に演技経験のない財界人を起用したことや、黒澤の演出方法に馴染めないスタッフとの間に軋轢が生じたことから、スケジュールは大幅に遅れた<ref name="大系2解説"/>。黒澤の映画作りの方法とハリウッドの映画作りの方法はうまく合わず、ついに遅延を無視できなくなった20世紀フォックスにより事実上の解任が決定し、[[1968年]]12月に表向きは健康問題を理由に監督を降板することが発表された<ref name="大系2解説"/>{{Sfn|都築|2010|pp=360-364}}{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=475-477}}。 |

|||

[[1965年]](昭和40年)、ヒューマニズムの傑作と謳われる『[[赤ひげ]]』を発表。枠をはめられることを嫌っていた黒澤が、その完全主義を徹底させ本作は、撮影期間約1年を要して大幅な予算超過となり東宝との関係は悪化、東宝との専属契約は解除された。 |

|||

[[1969年]]6月24日、三船などが発起人になり「黒澤明よ映画を作れの会」が[[赤坂プリンスホテル]]で開かれ、関係スタッフや[[淀川長治]]など黒澤を応援する人たちが集まった{{Sfn|野上|2014|p=49}}。その翌月には[[木下惠介]]、[[市川崑]]、[[小林正樹]]とともに「四騎の会」を結成し、日本映画の斜陽化が進む中、若手監督に負けないような映画を作ろうと狼煙を上げた{{Sfn|都築|2010|pp=366-367,372}}。その第1作として4人の共同脚本・監督で『[[どら平太]]』を企画するが頓挫した<ref name="大系別巻解説"/>。結局、黒澤が単独で『[[どですかでん]]』(1970年)を監督することになり、自宅を担保にして製作費を負担するが、興行的に失敗してさらなる借金を抱えた<ref name="大系2解説"/>。黒澤以外の四騎の会の監督は[[テレビ番組]]を手がけていたが、黒澤もテレビと関係を持つようになり、[[1971年]]8月に名馬の雄姿を紹介する[[日本テレビ]]のドキュメンタリー番組『馬の詩』を監修し、同局で『夏目漱石シリーズ』『山本周五郎シリーズ』を監修する計画もあった<ref name="大系2解説"/>{{Sfn|都築|2010|pp=366-367,372}}。同年12月22日早朝、黒澤は自宅風呂場でカミソリで首と手首を切って自殺を図るが、命に別状はなかった<ref name="大系2解説"/>{{Sfn|都築|2010|pp=366-367,372}}。 |

|||

=== ハリウッドへの進出失敗と挫折、復活まで === |

|||

[[ハリウッド]]からのオファーを受けるようになった黒澤は、『赤ひげ』の撮影後に[[アメリカ合衆国|アメリカ]]で『[[暴走機関車]]』の製作を準備。主演に[[ピーター・フォーク]]と[[ヘンリー・フォンダ]]、撮影監督に[[アカデミー賞|オスカー]]受賞者[[ハスケル・ウェクスラー]]が決定していた。しかし用意された脚本に黒澤側が納得しなかったことや、制作方針を巡りアメリカ側[[プロデューサー]]の[[ジョーゼフ・E・レヴィーン]]と深刻な対立が生じたために頓挫(黒澤は65ミリカラーを希望したが、ハリウッド側は35ミリ白黒を提示した)。この企画は後に[[アンドレイ・コンチャロフスキー]]が黒澤の執筆した脚本を原案として映画化している。 |

|||

==== 海外資本での映画製作 ==== |

|||

[[1968年]](昭和43年)、日米合作『[[トラ・トラ・トラ!]]』の製作に参加する。[[20世紀フォックス]]側のアメリカ公式発表では黒澤は日本側部分の演出担当、黒澤プロ側の公式発表および日本での報道では総監督{{Refnest|group="注釈"|ハリウッドの映画制作現場には総監督という役職も該当する単語もない。20世紀フォックスの『[[史上最大の作戦]]』の例では、複数の監督が存在した場合の統括はプロデューサーが行う。アメリカにおいては『トラ・トラ・トラ!』は『史上最大の作戦』と同じフォーマットで撮影されると報道されていた。だが、これは日米間の認識のずれというよりも、黒澤プロダクションのプロデューサーが意図的に黒澤本人やマスコミに事実と異なる情報を伝えた結果である<ref>{{Cite book |和書 |author=[[田草川弘]]|title=黒澤明vs.ハリウッド |publisher=文藝春秋 |series= |date= |page=}}{{Full citation needed |date=2019-03-23 |title=単行本と文庫版のどちらなのか不明。刊行年・ページ番号も不明。}}</ref>。}}となっていた。しかし、黒澤の映画作りの方法とアメリカの映画作りの方法とがうまく合わなかったり(黒澤は事前に十分なリハーサルを行った上で、撮影に臨むのが通例であるが、米側、この事前リハーサルの意味が理解されず拒否されるなど)<ref name="shashin">『昭和55年 写真生活』p10-11(2017年、ダイアプレス)</ref>、東京から来た黒澤に反感を持つ[[東映京都撮影所]]スタッフとの間で摩擦が発生しスタッフがストに突入するなどして現場が崩壊したことなどを理由にスケジュールが大幅に遅延した。ついに製作遅延を無視できなくなった米側により事実上の解任をされ、表向きには健康問題を理由に監督を降板したという発表がなされた。<ref group="注釈">一般には、この事件は黒澤に大きな精神的打撃を与えたとされ、後の自殺未遂と関連付けられ語られることも多いが、側近の[[野上照代]](「どですかでん」の興行的失敗のショック)や長女の黒澤和子(監督降板後は、むしろサバサバした様子だった)のように、それを否定する証言もある。</ref> |

|||

[[1973年]]3月14日、黒澤は[[ソ連]]の映画会社[[モスフィルム]]と『[[デルス・ウザーラ]]』(1975年)の製作協定に調印した。黒澤がソ連で映画を作るという話は、自殺未遂前の1971年7月、黒澤が第7回[[モスクワ国際映画祭]]に出席したときに持ちかけれ、それから本格的な交渉が行われていた{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=533-534}}。黒澤はソ連側から芸術的創造の自由を保証され、[[1974年]]4月から約1年間にわたり撮影をしたが、[[シベリア]]の過酷な自然条件での撮影は困難を極めた<ref name="大系3解説">「解説・黒澤明の復活」({{Harvnb|大系3|2010|pp=714-743}})</ref>。作品は[[第48回アカデミー賞]]で[[アカデミー外国語映画賞ロシア代表作品の一覧|ソ連代表作品]]として[[アカデミー外国語映画賞|外国語映画賞]]を受賞し、黒澤の復活を印象付けた<ref name="大系3解説"/>。[[1977年]]には再びソ連で作ることを画策し、[[エドガー・アラン・ポー]]の短編小説『[[赤死病の仮面]]』を元にした『黒き死の仮面』の脚本を執筆したが、映画化は実現しなかった{{Refnest|group="注釈"|黒澤は『黒き死の仮面』の舞踏会のシーンを[[フェデリコ・フェリーニ]]に演出させ、[[手塚治虫]]のアニメーションを部分的に使うことも考えていた<ref name="大系別巻解説"/>。1976年に手塚は「黒澤さんね。日本では作れなくて、ソ連で『デルス・ウザーラ』を作ったけれど、また今度、ソ連で映画を作るんです。そのとき、ぼくは黒澤さんといっしょに仕事することに…。(中略)恐怖映画なんだ。エドガー・アラン・ポーの短編を映画化するんだ<ref>[[ジョン・ギラーミン]]、[[手塚治虫]]「キングコングと鉄腕アトム、もし戦かば!?」『週刊プレイボーイ』1976年12月7日号、pp. 193-194.</ref>」と述べている。}}<ref name="大系別巻解説"/>。この頃の黒澤はメディアへの露出が増え、[[1976年]]から[[1979年]]まで[[サントリーリザーブ]]のテレビCMにも出演した{{Sfn|野上|2014|p=69}}。 |

|||

[[1978年]]7月1日、黒澤は[[イタリア]]の[[ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞]]で外国監督賞を受賞し<ref>{{Cite web |url=http://www.teche.rai.it/2018/07/david-donatello-1978-firenze-olmi-premia-kurosava/ |title=David di Donatello 1978, a Firenze Olmi premia Kurosava |website=Rai Teche |language=イタリア語 |accessdate=2020年9月18日}}</ref>、その副賞である[[ファーストクラス]]の航空券を使ってアメリカに10日間旅行した<ref name="素顔">オーディ・E・ボック「素顔の黒澤明」(『話の特集』1979年6月号)。{{Harvnb|大系3|2010|pp=260-271}}に所収</ref>。黒澤は[[ジョージ・ルーカス]]などと昼食を共にしたり、[[フランシス・フォード・コッポラ]]の邸宅を訪ねるなどの交友を持った<ref name="素顔"/>。アメリカ滞在中、黒澤はルーカスと次回作『[[影武者 (映画)|影武者]]』(1980年)の資金援助の相談もした{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=566-567}}。[[武田信玄]]の影武者を描く『影武者』は国内の映画会社と資金交渉が難航していたが、ルーカスの働きかけで[[20世紀フォックス]]が世界配給権を引き受ける代わりに出資することが決まり、ルーカスはコッポラを誘って海外配給の共同プロデューサーについた{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=566-567}}。『影武者』は[[オーディション]]で無名俳優や素人を起用したり、主演予定だった[[勝新太郎]]の降板騒動が起きるなど、公開前から[[マスコミ]]を賑わせた<ref name="大系3解説"/>。当時の日本映画で過去最高となる27億円の配給収入を記録し、[[第33回カンヌ国際映画祭]]で[[パルム・ドール]]を受賞した<ref name="大系3解説"/>。 |

|||

[[1969年]](昭和44年)10月、[[木下惠介]]、[[市川崑]]、[[小林正樹]]らと四騎の会を結成。翌[[1970年]](昭和45年)に[[山本周五郎]]の『[[季節のない街]]』を原作に、四騎の会で製作した初のカラー作品『[[どですかでん]]』を撮影。黒澤個人の邸宅を抵当に入れて資金を確保して製作するが、商業的には失敗となる。 |

|||

『影武者』の興行的大成功で、黒澤は次回作に『[[乱 (映画)|乱]]』(1985年)を作ることにした。同作は[[毛利元就]]の[[三子教訓状|三本の矢の教え]]にシェイクスピアの『[[リア王]]』を組み合わせた作品で、1976年に初稿を執筆していたが、資金調達が実現しないままだった<ref name="大系3解説"/>。[[1981年]]10月に黒澤は渡米し、[[ニューヨーク]]で行われた[[ジャパン・ソサエティー]]主催の「黒澤作品回顧上映会」に出席したあと、『乱』の資金についてルーカスとコッポラに相談した<ref name="年表"/>{{Sfn|川村|2009|p=82}}。『乱』はフランスの映画製作者[[セルジュ・シルベルマン]]の出資で製作が実現することになったが、[[1983年]]3月に[[フランス・フラン|フラン]]の海外流出が制限されたため製作延期となった<ref name="大系3解説"/>。黒澤は『乱』のために招集したスタッフに仕事を与えるため、急遽[[能]]をテーマにした[[ドキュメンタリー|ドキュメンタリー映画]]『能の美』を企画し、黒澤監修で[[佐伯清]]を監督に起用したが、製作費が高額になるため中止した<ref name="大系別巻解説"/>。 |

|||

[[1971年]](昭和46年)[[12月22日]]、自殺未遂事件を起こす<ref name="shashin"/>。立ち直ることはできたが日本の映画産業の衰退の時期と重なったこともあり、この後は5年おきに撮るようになった。 |

|||

同年11月1日、[[神奈川県]][[横浜市]][[緑区 (横浜市)|緑区]]に自前の映画スタジオである「黒澤フィルム・スタジオ」を開設し<ref name="年表"/>、同月に『乱』は[[アスミック・エース|ヘラルド・エース]]の参加で製作再開した<ref name="大系3解説"/>。『乱』は日本映画で最大規模となる26億円もの製作費が投じられたが、興行収入は16億円にとどまり巨額の赤字を出した<ref>[[原正人]]「最大の赤字作『乱』」(『映画プロデューサーが語るヒットの哲学』日経BP、2004年)。{{Harvnb|大系3|2010|pp=330-342}}に所収</ref>。それでも国内外で多くの映画賞を受賞し、[[1986年]]3月の[[第58回アカデミー賞]]では4部門にノミネートされ、[[ワダ・エミ]]が[[アカデミー衣裳デザイン賞|衣裳デザイン賞]]を受賞した。黒澤も[[アカデミー監督賞|監督賞]]にノミネートされたが、これは[[シドニー・ルメット]]が黒澤をノミネートさせるためのキャンペーンを行った結果である{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=600-602}}。また、黒澤は同賞で[[ジョン・ヒューストン]]や[[ビリー・ワイルダー]]とともに[[アカデミー作品賞|作品賞]]のプレゼンターも務めた{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=600-602}}。 |

|||

[[1975年]](昭和50年)、[[ソビエト連邦]]から招かれ<ref group="注釈">日本のヘラルド映画社がロシア側に接触して、「黒澤を招いた」という形になるようお膳立てした。</ref>、ごく少数の日本人スタッフを連れてソ連に渡り『[[デルス・ウザーラ]]』を撮った。ソ連の官僚体制の中で思うように撮影が進まず、[[シベリア]]の[[タイガ]]でのロケーション撮影は困難を極めた。完成した作品はそれまでの作風と異なり、極めて静的なものであったために日本国内では評価が分かれたが、[[モスクワ映画祭]]金賞、[[アカデミー外国語映画賞]]を受賞。ソ連側の期待に十分に応え、日本国外では黒澤復活を印象づける作品となった<ref name="shashin"/>。 |

|||

=== 晩年 === |

==== 晩年と死去 ==== |

||

[[ファイル:An'yo-in Kamakura Kurosawa Akira's Grave.jpg|thumb|200px|[[鎌倉市]]の[[安養院 (鎌倉市)|安養院]]にある黒澤の墓。]] |

|||

[[1976年]](昭和51年)[[11月]]、日本政府から[[文化功労者]]として顕彰される。 |

|||

晩年期の作品は、家族や師弟など身辺に目を向け、自伝的な要素が強くなった<ref name="大系3解説"/>。『[[夢 (映画)|夢]]』(1990年)は自身が見た夢を元にした[[アンソロジー]]的作品で、その挿話の一つには早世した姉に対する追慕が現れている{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=620-623, 625-627}}。この作品もやはり国内の映画会社で資金調達ができず、[[スティーヴン・スピルバーグ]]の計らいで[[ワーナー・ブラザース]]が出資と世界配給を引き受けたほか、ルーカスの[[インダストリアル・ライト&マジック|ILM]]が特殊合成に協力し、[[マーティン・スコセッシ]]が[[フィンセント・ファン・ゴッホ|ゴッホ]]役で出演するなど、海外の映画人の協力により作られた<ref name="大系3解説"/>{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|pp=620-623, 625-627}}。その後は国内資本での映画製作が続き、『[[八月の狂詩曲]]』(1991年)は[[村田喜代子]]の[[芥川賞]]作品『鍋の中』が原作で、『[[まあだだよ]]』(1993年)では[[内田百閒]]をめぐる師弟愛を描いたが、これが黒澤の最後の監督作品となった<ref name="大系3解説"/>。 |

|||

[[1993年]]11月、[[山本周五郎]]の2つの短編小説を元にした『[[海は見ていた]]』の脚本を執筆し、映画化準備をするも資金調達が上手くいかず断念した<ref name="大系3解説"/>。そこで同じ山本原作の『[[雨あがる]]』の脚本に取りかかるが、[[1995年]]3月に定宿である[[京都市|京都]]の旅館「石原」で執筆中に転倒骨折し、脚本は完成することなく終わり、それ以降は車椅子生活を強いられた<ref name="大系別巻解説"/>{{Sfn|都築|2010|pp=446-449}}。その間の[[1996年]]に[[日本エアシステム]]の機体[[MD-90]]のデザインを担当し、[[1997年]]には[[カルピス]]のために自筆の絵コンテを[[コンピュータグラフィックス|CG]]でアニメーション化した[[コマーシャルメッセージ|テレビCM]]「初恋」を制作し、初めてのCM制作で[[デジタル]]表現に取り組んだ<ref name="年表"/><ref>{{Cite web |url=https://news.nissyoku.co.jp/news/nss-8204-0043 |date=1997-5-14 |title=カルピス食品、黒澤明監督初のCM「初恋」放映 |website=[[日本食糧新聞]] |accessdate=2020年10月11日}}</ref>。同年12月には三船が死去したが、翌[[1998年]]1月24日の本葬にはリハビリのため出席することができず、長男の[[黒澤久雄|久雄]]が弔辞を代読した{{Sfn|都築|2010|p=484}}。 |

|||

[[1980年]](昭和55年)、米[[20世紀フォックス]]提供および[[ジョージ・ルーカス]]、[[フランシス・フォード・コッポラ]]を外国版プロデューサーに配して『[[影武者 (映画)|影武者]]』を発表。制作発表時から、豪華なプロデューサー陣やキャストにより話題になったが、撮影初期に主演を務める予定だった[[勝新太郎]]の降板劇が起こり、制作段階で様々なトラブルに見回れた。しかし、完成した作品は当時の国内での歴代興行収入で一位を記録。また、[[カンヌ国際映画祭]][[パルム・ドール]]を始め、[[英国アカデミー賞 監督賞]]や、フランス版アカデミー賞と呼ばれている[[セザール賞]]の外国語映画賞を受賞。また、[[第53回アカデミー賞]]では[[アカデミー外国語映画賞]]と[[アカデミー美術賞]]の2部門にノミネートされた。 |

|||

1998年[[9月6日]]午後0時45分、[[東京都]][[世田谷区]][[成城]]の自宅で[[脳卒中]]により死去した{{Sfn|都築|2010|pp=446-449}}<ref>{{ Cite web |url= http://www.asahi-net.or.jp/~zc2t-ogw/MKHome/AKHome/AK/ak_memorial_news01.htm |title=AK News -黒澤監督:追悼版-<その1>|accessdate=2020年2月19日}}</ref>。{{没年齢|1910|3|23|1998|9|6}}。9月13日に黒澤フィルム・スタジオでお別れの会が開かれ、[[岡本喜八]]、[[司葉子]]、谷口千吉、[[仲代達矢]]、[[香川京子]]、[[千秋実]]、[[侯孝賢]]など約3万5000人が参列した<ref name="ルポ">田沼雄一「黒澤明監督・お別れの會ルポ 今日はハッピーエンドです」(『キネマ旬報』1998年10月下旬秋の特別号)。{{Harvnb|キネマ旬報|2010|pp=178-180}}に所収</ref><ref>{{ Cite web |url=http://www.asahi-net.or.jp/~zc2t-ogw/MKHome/AKHome/AK/ak_owakarenokai.htm |title= 黒澤明監督・お別れの會|accessdate=2020年2月19日}}</ref>。ルーカス、ルメット、スコセッシ、[[テオ・アンゲロプロス]]、[[アッバス・キアロスタミ]]などからは弔電が届いた<ref name="ルポ"/>。海外でも黒澤の死去はトップ級のニュースとして報道され、フランスの[[ジャック・シラク]]大統領も追悼談話を発表した<ref>{{ Cite web |url=http://www.asahi-net.or.jp/~zc2t-ogw/MKHome/AKHome/AK/ak_memorial_news02.htm |title=AK News -黒澤監督:追悼版-<その2>|accessdate=2020年2月19日}}</ref>。黒澤は[[無宗教]]だが、妻(1985年に死去)が眠る[[鎌倉市]]の[[安養院 (鎌倉市)|安養院]]に納骨され、「映明院殿紘国慈愛大居士」の戒名が送られた<ref name="年表"/>{{Sfn|都築|2010|p=484}}。 |

|||

[[1985年]](昭和60年)、『[[乱 (映画)|乱]]』を発表。この際、制作費を国内だけでは集められず、[[フランス]]との共同出資により製作した。本作は、国内外で数多くの賞を受賞し、[[第58回アカデミー賞]]では[[アカデミー監督賞|監督賞]]などの4部門にノミネートされ、[[ワダ・エミ]]が[[アカデミー衣装デザイン賞|衣装デザイン賞]]を受賞した。 |

|||

== 作風 == |

|||

[[1988年]](昭和63年)から米[[ワーナー・ブラザース]]の製作と[[スティーヴン・スピルバーグ]]の提供で『[[夢 (映画)|夢]]』の製作に取り掛かり[[1990年]](平成2年)に公開された。以上の3作はいずれも外国資本参加によって製作された。 |

|||

=== テーマ === |

|||

{{multiple image|footer=[[三船敏郎]](左)と[[志村喬]](右)は黒澤作品の常連俳優であり、『醉いどれ天使』『野良犬』などでは志村が師匠、三船が弟子に相当する役を演じた。|total_width=280 |image1=Toshiro Mifune 1954 Scan10003 160913.jpg |alt1=三船敏郎 |image2=Shimura_Takashi.JPG |alt2=志村喬}} |

|||

黒澤作品は強い人間信頼と人生肯定を特徴とし{{Sfn|都築|2010|pp=84-86}}、現実社会で困難な状況に追い込まれた主人公が、それを契機にして人間的に再生する姿を描くことが多い<ref name="大系2解説"/>。評論家の[[都築政昭]]は、主人公は強い正義感と犠牲的な精神で困難に立ち向かうが、そのような人物は現実感に乏しいため、黒澤は人間のあるべき姿を願望として描いていると指摘している<ref name="黄金時代">{{Cite book|和書 |author=[[都築政昭]] |date=1995-7 |title=日本映画の黄金時代 |publisher=[[小学館]] |isbn=9784093871396 |pages=465-472}}</ref>映画批評家の[[佐藤忠男]]は、黒澤は生きる意味を探求するというテーマをくり返し描いていると指摘している{{Sfn|佐藤|1996|pp=244, 249-250}}。終戦後に作られた『醉いどれ天使』『静かなる決闘』『野良犬』などでは、主人公は強い正義感や使命感を持って社会悪と闘い、逞しく生きる[[侍]]的な英雄として描かれており、敗戦後の混沌とした社会に対して肯定的に生きることの意義を訴えている{{Sfn|都築|2010|pp=130-132}}{{Sfn|佐藤|1996|pp=244, 249-250}}。その作風は人生の意義、社会的献身の意義を問う『生きる』と『赤ひげ』で頂点に達したとみなされている<ref name="映画大事典"/>{{Sfn|佐藤|1996|pp=244, 249-250}}。 |

|||

黒澤は師匠と弟子の関係をテーマに扱い、人間的に未熟な青二才がすぐれた師匠の教えを受けて一人前に成長するという物語を描くことが多い{{Sfn|佐藤|1996|pp=236-238}}。そのテーマは監督第1作の『姿三四郎』から描かれており、この作品では青年柔道家の三四郎が師匠の矢野正五郎の教えを受けながら、心身両面で成長してすぐれた柔道家になる姿を描いている{{Sfn|佐藤|1996|pp=236-238}}{{Sfn|都築|2010|p=49}}。そのほかの師弟関係を描いた例として、『野良犬』の佐藤刑事と村上刑事、『七人の侍』の勘兵衛と菊千代、『椿三十郎』の三十郎と若侍たち、『赤ひげ』の新出去定と保本登が挙げられる<ref>佐藤忠男「作品解題」({{Harvnb|全集6|1988|pp=227-256}})</ref>。1950年代までは三船敏郎が弟子に相当する主人公を演じていたが、『椿三十郎』『赤ひげ』では三船は未熟な者を指導する側の役を演じた<ref name="大系2解説"/>。 |

|||

[[1985年]](昭和60年)[[11月]]、[[文化勲章]]を受章。映画業界の人物としては初の文化勲章受章者となった。 |

|||

黒澤はその時々で自身が関心を持つ[[社会問題]]をテーマに採り上げ、批判的内容の作品を作っている。例えば、『醜聞』では[[イエロー・ジャーナリズム]]、『生きる』では[[官僚主義]]、『悪い奴ほどよく眠る』では[[汚職]]、『天国と地獄』では[[誘拐]]、『生きものの記録』『夢』『八月の狂詩曲』では[[原爆]]をテーマに扱っている<ref name="大系2解説"/>。佐藤によると、黒澤作品の社会批判の姿勢は、通常の社会批判映画を作る映画作家が好むような問題の犠牲者に観客の同情を集めたり、大衆に連帯をうながすという物語の形式を極端に避けており、その代わりに黒澤作品の主人公は大衆をあてにせず、個人的な解決方法を取ることが多いという{{Sfn|佐藤|1996|pp=239-240}}<ref name="講座">{{Cite journal |和書 |author=佐藤忠男 |title=ヒューマニズムの時代 |date=1987-1 |journal =講座日本映画5 戦後映画の展開|publisher=[[岩波書店]] |isbn=9784000102551 |pages=33-35}}</ref>。また、佐藤は自分だけで解決する主人公の描き方について、その独特な生き方は普通の人間には理解し難いが、そこに日本人の大勢順応的傾向に反対する黒澤の主張が込められていると指摘している<ref name="講座"/>。 |

|||

[[1986年]](昭和61年)、[[第58回アカデミー賞]]に出席。『乱』で監督賞などにノミネート<ref group="注釈" name="movie" />されたほか、衣裳デザイン賞で[[ワダ・エミ]]が受賞。黒澤は[[ビリー・ワイルダー]]、[[ジョン・ヒューストン]]とともに作品賞のプレゼンターを務める<ref group="注釈" name="movie"/>。 |

|||

=== 脚本 === |

|||

[[1990年]](平成2年)、[[アカデミー名誉賞]]を受賞。ルーカスとスピルバーグが「現役の世界最高の監督です。“映画とは何か”に答えた数少ない映画人の彼にこの賞を送ります」と紹介した<ref group="注釈" name="movie"/>。 |

|||

監督作品は基本的にすべて自分でシナリオを書いているが、大抵の作品には共同執筆者がいた{{Refnest|group="注釈"|自作と認めている30本のうち、脚本にクレジットがないのは『わが青春に悔なし』と『素晴らしき日曜日』の2本だけだが、この2本も黒澤が脚本に参加している<ref name="大系別巻解説"/>。}}{{Sfn|都築|2010|pp=243-246}}。黒澤は共同執筆をする理由として、「僕一人で書いていると大変一面的になるおそれがある<ref>清水千代太「黒澤明に訊く」(『キネマ旬報』1952年4月号)。{{Harvnb|集成2|1991|pp=100-112}}に所収</ref>」と語っている。共同執筆の方法は、脚本家全員で同じシーンを書き、それを比較して良いところだけを取り入れて決定稿にするというものだった{{Sfn|橋本|2006|pp=174-177}}。大映製作担当の[[市川久夫]]は、谷口と共作の『静かなる決闘』の共同執筆について、「毎日、話の段取りを予め決め、同じシーンを二人が別々に書き、終わったところで対照し、よい方に統一しながら書き足してゆくといった方法だった<ref>{{Cite book|和書 |author=[[市川久夫]] |date=2002 |title=人間走馬燈 |publisher=私家版 |isbn= |page=85}}</ref>」と述べている。[[橋本忍]]と[[小国英雄]]と共作の『生きる』『七人の侍』では、黒澤と橋本が競うように同じシーンを書き、小国がそれを取捨選択して決めるという役割分担で執筆した<ref name="自作を語る"/>。橋本は「黒澤組の共同脚本とは、同一シーンを複数の人間がそれぞれの眼(複眼)で書き、それらを編集し、[[混声合唱]]の質感の脚本を作り上げる―それが黒澤作品の最大の特質なのである{{Sfn|橋本|2006|pp=174-177}}」と述べている。 |

|||

=== |

=== 製作方法 === |

||

黒澤は撮影に入る前に、まず被写体を本当にそれらしく作れるかどうかを重視した{{Sfn|都築|2010|pp=248-250}}{{Sfn|リチー|1985|pp=387-388}}。[[リハーサル]]は他監督の作品よりもたくさん時間をかけ、俳優が役柄や性格をしっかりと掴み、演技が自然に見えるまで周到に稽古を重ねた{{Sfn|都築|2010|pp=248-250}}。『どん底』では撮影期間が1ヶ月なのに対し、リハーサルにはそれよりも長い40日近くもかけている<ref name="メモ">「製作メモランダ」({{Harvnb|全集4|1988|pp=426-433}})</ref>。また、役の雰囲気を作らせるために、本読みの段階から俳優に衣裳を着けさせたり、撮影期間中も俳優同士を役名で呼ばせたり、役で家族を演じる俳優たちを一緒に住まわせたりした{{Sfn|都築|2010|pp=248-250}}。 |

|||

[[ファイル:An'yo-in Kamakura Kurosawa Akira's Grave.jpg|thumb|200px|[[鎌倉市]]の[[安養院 (鎌倉市)|安養院]]にある黒澤の墓。]] |

|||

遺作となった『[[まあだだよ]]』公開後、山本周五郎の二つの短編作品を脚色した『[[海は見ていた]]』のシナリオを執筆。[[1995年]](平成7年)から『[[雨あがる]]』の脚本執筆に取り掛かるが、3月に[[京都]]の旅館で転倒骨折。療養生活に入るが[[1998年]](平成10年)[[9月6日]]午後0時45分、[[脳血管障害|脳卒中]]により死去。{{没年齢|1910|3|23|1998|9|6}}。叙・[[従三位]]。 |

|||

セットも実在感を追求するためリアルに作られ、巨大なセットが組まれた{{Sfn|都築|2010|pp=348-349}}。美術監督の[[村木与四郎]]も、黒澤作品のセットの特長を「みんな大きなロケセットを1つデーンと建てちゃう点」と語っている{{Sfn|都築|2010|pp=348-349}}。画面に写らないような細部も作り込んでおり、『羅生門』では門の屋根瓦4000枚のすべてに年号が彫られ、『赤ひげ』では撮影のために焼いた[[茶碗]]に茶渋がつけられ、薬棚の引き出しの中にまで[[漆]]が塗られた{{Sfn|リチー|1985|pp=387-388}}{{Sfn|都築|2010|pp=348-349}}。黒澤はある程度は[[リアリズム]]を徹底したが、必ずしも史実通りにすることにとらわれず、視覚的にどう写るかを優先して大胆にイメージを広げることもあった{{Sfn|都築|2010|pp=348-349}}<ref name="村木与四郎">[[西村雄一郎]]「『乱』メインスタッフ・インタビュー 村木与四郎」(『キネマ旬報』1985年5月上旬号)。{{Harvnb|集成|1989|pp=107-110}}に所収</ref>。『用心棒』の[[宿場町]]は[[画面アスペクト比#シネマスコープ|シネマスコープ]]の画面に合わせて道幅を広くしており、『蜘蛛巣城』の城門も実際の寸法より大きくしている<ref name="村木与四郎"/>。 |

|||

また、同年[[11月11日]]に友人である映画評論家・[[淀川長治]]も後を追うように死去。淀川は黒澤の通夜に参列した際に、棺の中の黒澤に向かって「泣かないよ、僕も後から追いかけるからもうすぐだよ」と語りかけていた。死後、映画監督としては初の[[国民栄誉賞]]を[[10月1日]]に受賞。なお、『雨あがる』が[[2001年]](平成13年)に[[小泉堯史]]監督によって、『海は見ていた』が[[2004年]](平成16年)に[[熊井啓]]監督によってそれぞれ映画化された。 |

|||

黒澤の撮影方法は、複数の[[映画用カメラ|カメラ]]でワンシーン・ワンショットの長い芝居を同時撮影するというもので、この手法は「マルチカム撮影法」と呼ばれた{{Sfn|都築|2010|pp=253-255}}。マルチカム撮影法は『七人の侍』で決戦場面など撮り直すことが難しいシーンを、数台のカメラで一度に写すことから始まったもので、次作の『生きものの記録』から本格的に導入した{{Sfn|都築|2010|pp=253-255}}{{Sfn|堀川|2000|pp=179-181}}。黒澤はこの手法を使うと俳優がカメラを意識しなくなり、思いがけず生々しい表情や姿勢を撮ることができ、普通の構図では考えつかないような面白い画面効果が得られるとしている<ref name="自作を語る"/>。撮影監督の[[宮川一夫]]によると、黒澤は芝居が止まるのを嫌ってこの手法を使用したという<ref>花村禎次郎「宮川一夫に聞く 吐く息、吸う息…その一瞬も間をあかせない」({{Harvnb|ドキュメント|1974}})。{{Harvnb|集成2|1991|pp=125-129}}に所収</ref>。大抵のシーンでは2、3台のカメラを使用したが、『赤ひげ』では5台のカメラを使って8分に及ぶシーンを[[長回し]]で撮影した{{Sfn|都築|2010|pp=253-255}}。 |

|||

== 作風 == |

|||

{{出典の明記|date=2017年1月|section=1}} |

|||

=== 妥協を許さない演出 === |

|||

完璧主義とも呼ばれる黒澤は、妥協を許さない厳しい演出で知られる。 |

|||

編集作業は黒澤自身が行った。黒澤は撮影を素材集めに過ぎないとし、それに最終的な生命を与えるのは編集であると考えていたため、他監督の作品のように編集担当に任せることはせず、自分で編集機を操作した{{Sfn|都築|2010|pp=269-271}}{{Sfn|リチー|1985|pp=400-402}}。マルチカメラ撮影法を採用してからは、複数カメラで撮影した同じシーンのフィルムをシンクロナイザーにかけ、一番いいショットを選んで繋げるという方法で編集をした{{Sfn|都築|2010|pp=269-271}}{{Sfn|リチー|1985|pp=391-393}}。複数カメラで長いシーンを撮影すると、スタッフは映像のイメージがつかみづらくなるため、黒澤は撮影したシーンのラッシュフィルムが仕上がるとすぐに編集してスタッフに見せ、ロケーションにも編集機を携行した{{Sfn|都築|2010|pp=269-271}}<ref name="ヴェンダース">「特別対談 黒澤明+[[ヴィム・ヴェンダース]] 30本目の黒澤作品『八月の狂詩曲』をめぐって」(『03 Tokyo calling』1991年6月号)。{{Harvnb|大系4|2010|pp=518-524}}に所収</ref>。そのため撮影が終了する頃には、編集もほとんど済んでしまうことが多かった<ref name="ヴェンダース"/>。 |

|||

俳優の演技はごく自然に見えるまでリハーサルを何度も何度も行い、徹底的に役になりきらせている(当時の映画界ではリハーサルは重視されなかったが、黒澤はデビュー作からリハーサルを入念に行った)。また、本読みの段階から衣装を着させることもある。 |

|||

=== 表現スタイル === |

|||

黒澤作品の美術は細部まで綿密に作られ、巨大なセットが特徴的である。長年黒澤作品で美術監督を務めた[[村木与四郎]]は「(黒澤のセットの特長は)みんな大きなロケセットを一つデーンと建てちゃう点」と語っている{{Sfn|都築|2010|pp=第八章「映画作り(二)」}}。『野良犬』では30杯ものセットを作ったといわれ<ref>{{Cite web |url=http://kinema-shashinkan.jp/special/-/90/ |title=黒澤明第3部-PAGE3|website=日本映画写真のキネマ写真館 |publisher=映画演劇文化協会 |accessdate=2019-03-23 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160407014451/http://kinema-shashinkan.jp/special/-/90/ |archivedate=2016-04-07}}</ref>、『羅生門』では高さ20メートルに及ぶ巨大な門を[[大映京都撮影所]]前に建設した。カメラに写らないところにまで大道具小道具を作り込むのも特徴で、『赤ひげ』では薬棚の引き出しの中にまで漆が塗られ、『羅生門』では「延暦十七年」と彫られた門の瓦を4000枚も焼いている。 |

|||

黒澤はカメラの動きを観客に意識させないようにした<ref name="斎藤孝雄">西村雄一郎「『乱』メインスタッフ・インタビュー 斎藤孝雄」(『キネマ旬報』1985年5月上旬号)。{{Harvnb|集成|1989|pp=115-118}}に所収</ref>。カメラを勝手に動かすことはなく、俳優が動くときのみカメラを移動させ、俳優が止まればカメラも停止させた{{Sfn|堀川|2000|pp=179-181}}<ref name="斎藤孝雄"/>。カメラが対象物に寄るのも不自然だと考え、ズームレンズは基本的に使わず、その代わりに[[望遠レンズ]]を多用した{{Sfn|堀川|2000|pp=179-181}}。黒澤は『野良犬』のワンシーンで初めて望遠レンズを使い、『七人の侍』から複数カメラの1つに採用した{{Sfn|研究会|1999|pp=360-361}}。望遠レンズだと[[画角]]が狭くなり、被写体の遠近感が失われて縦に迫るように見えるため、迫力ある画面を生んだ{{Sfn|堀川|2000|pp=179-181}}{{Sfn|都築|2010|pp=258-260}}。また、望遠レンズを使うとカメラ位置が遠ざかり、その分俳優がカメラを意識しなくなり、自然な表情が撮れるため、黒澤は[[クローズアップ]]も望遠レンズで撮影した{{Sfn|都築|2010|pp=258-260}}。 |

|||

黒澤は画面に写るものはすべて重要だと考え{{Sfn|リチー|1985|pp=391-393}}<ref name="斎藤孝雄"/>、1つの画面に人や物がたくさん詰まっているような画面構図を好んだ<ref name="大系2解説"/>。そのため[[パンフォーカス]]を使用して、被写体を画面の手前から奥に立体的に配置し、奥行きのある「縦の構図」にすることが多い{{Sfn|都築|2010|pp=253-255}}。パンフォーカスは[[レンズ]]の焦点深度を深く絞り、画面内の被写体全部に[[焦点 (光学)|焦点]]を合わせる技法である{{Sfn|都築|2010|pp=253-255}}{{Sfn|研究会|1999|pp=360-361}}。黒澤は『わが青春に悔なし』でパンフォーカスを試みようとしたが、敗戦直後の電力不足で諦めており、『生きる』から存分に活用した{{Sfn|堀川|2000|p=96}}。パンフォーカスでレンズを深く絞ると光量が減るため、大量の強いライトを使わなければならず、黒澤が撮影するとスタジオが電力不足になり、他の仕事が出来なくなったという逸話がある{{Sfn|研究会|1999|pp=360-361}}。 |

|||

『蜘蛛巣城』のクライマックスとなる三船演じる鷲津武時が城兵の裏切りにより、全身に矢を浴びせられてハリネズミのようになり最期を遂げるシーンでは、本物の矢が三船に射かけられるという命がけのスタントが行われ、三船は黒澤に「俺を殺す気か!!」と怒鳴ったほどである([[蜘蛛巣城#製作・撮影のエピソード]]参照)。 |

|||

場面転換には「[[ワイプ]]」を使用した{{Sfn|リチー|1985|pp=391-393}}。ワイプは画面を片側から拭き取るように消して、次の画面を表示する技法である。サイレント映画でよく使われたが<ref>{{Cite Book|last=Goodwin |first=James |title=Akira Kurosawa and Intertextual Cinema |publisher=The Johns Hopkins University Press |year=1993 |page=143}}</ref>、1950年代頃には映画ではほとんど使われなくなり、アメリカでは[[テレビ番組|テレビシリーズ]]で採用された{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|p=54}}。黒澤はワイプを[[フェード]]や[[フェード|ディゾルブ]]などの代わりに使用したが、これらの技法を全く使用しなかった訳ではなく、フェードは柔らかな印象を与えるときだけ使い、ディゾルブはかなりの時間経過を示すために用いた{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|p=54}}{{Sfn|リチー|1985|pp=391-393}}。ワイプの主な使用例は、『生きる』で市役所に陳情に来た主婦がたらい回しにされるシーンで、責任回避する各部署の職員を被写体にした{{仮リンク|POVショット|en|Point-of-view shot}}がワイプで重ねられている。 |

|||

『天国と地獄』では、特急[[こだま (列車)|こだま]]からの身代金受け渡しシーンで本物のこだま用[[国鉄151系電車]]を一編成チャーターし、実際に[[東海道本線]]上を走らせて撮影を行った([[天国と地獄 (映画)#エピソード]]参照)。 |

|||

1940年代から1950年代の作品では「{{仮リンク|アキシャルカット|en|Axial cut}}」という技法を使用した<ref>{{Cite web |url=https://www.colesmithey.com/articles/2017/09/hitchcock-kurosawa.html |date=2017/9/17 |title=HITCHCOCK / KUROSAWA: THE AXIAL CUT |website=Cole Smithey |language=英語 |accessdate=2020年10月21日}}</ref>。アキシャルカットはディゾルブや[[トラッキングショット]]を使用せずに、角度を変えない[[ジャンプカット]]で焦点距離を変化させる技法で、突然被写体が近づいたり離れたりする印象を与えた<ref>{{cite web |title=Common editing terms explained|publisher=inspiredfilmandvideo.co.uk|url=http://www.inspiredfilmandvideo.co.uk/index.php?page_id=4 |accessdate=2020/10/21 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100421001705/http://www.inspiredfilmandvideo.co.uk/index.php?page_id=4 |language=英語 |archivedate=2010/4/21}}</ref>。映画批評家の{{仮リンク|デヴィッド・ボードウェル|en|David Bordwell}}は、黒澤はアキシャルカットを頻繁に使用して、瞬間的な動作を強調したり、静止した瞬間の時間を延ばしたりしていると指摘している<ref name="ボードウェル">{{Cite web |last=Bordwell |first=David |url=http://www.davidbordwell.net/blog/2009/12/08/kurosawas-early-spring/ |title=Kurosawa’s early spring |date=2009/12/8 |website=David Bordwell |language=英語 |accessdate=2020年10月21日}}</ref>。『姿三四郎』では村井半助が[[柔道]]の試合で投げ飛ばされたシーンや、三四郎と小夜が階段を下りながら会話するシーンなどで、アキシャルカットが使用されている<ref name="ボードウェル"/><ref>{{Cite web |last=Bordwell |first=David |url=http://www.davidbordwell.net/blog/2009/11/27/seed-beds-of-style/ |title=Seed-beds of style |date=2009/11/27 |website=David Bordwell |language=英語 |accessdate=2020年10月21日}}</ref>。 |

|||

ほかにも、スタッフと役者を待機させながら演出意図に沿った天候を何日も待ち続けたり、撮影に使う馬はレンタルせず何十頭を丸ごと買い取って長期間調教し直してから使ったり、時代物ロケの際に見切れていた画にそぐわない住宅を「あの家消して」と指示するなど、様々な逸話がある。 |

|||

映画批評家の[[ドナルド・リチー]]は、黒澤の色彩表現はイメージの役割に合わせて色を決め、色彩そのものに意味を持たせるというものであるとしている{{Sfn|リチー|1985|pp=391-393}}。『どですかでん』では内容に即してセットや地面を赤や黄の[[原色]]で染めて、奔放に色を使用している{{Sfn|都築|2010|pp=366-367,372}}。『影武者』以降は鮮やかな色彩で細部まで描き込んだ[[絵コンテ]]を用意するようになり、その絵コンテ自体が芸術作品として成立することから、作品発表のたびに画集が出版された<ref name="大系3解説"/>{{Sfn|西村|1990|pp=313-314}}。 |

|||

=== 撮影 === |

|||

黒澤は複数のカメラを同時に回し撮影するというマルチカム手法を頻繁に取り入れた。これは長い芝居を複数台のカメラで同時に回し、ワンシーン・ワンカットで撮影するという手法である。これにより役者、スタッフの緊張感を高めリアルで迫力ある映像に結びついていった。この技法は元々『七人の侍』で、雨中の合戦や水車小屋が焼けるシーンなど撮り直すことが難しいシーンを、何台かのカメラで一度に写すことから始まったもので、『生きものの記録』から本格的に導入した。 |

|||

=== 映画技術 === |

|||

独特な[[パンフォーカス]]撮影もほとんどの作品で行っており、パンフォーカスには不向きな[[望遠レンズ]]をあえて使用するため、絞りを極限まで絞って撮影しなければならなかった。そのためには強い照明をあてなければならず、黒澤の撮影日は電力不足で撮影所の他の仕事ができなかったという。また、あまりにも強い照明を当て続けたせいで役者のカツラが燃えだしたこともあった。[[志村喬]]は『悪い奴ほどよく眠る』の撮影で「髪は燃えそうなほど熱く、テーブルのフォークやスプーン(小道具)は熱くて持てなかった」と語っている{{Sfn|都築|2010|pp=第五章「映画作り(一)」}}。 |

|||

黒澤は[[カラー映画]]には慎重な態度を取り、『赤ひげ』までの全作品は[[モノクロフィルム|モノクロ]]で撮影した{{Sfn|リチー|1985|pp=391-393}}。ただし、『天国と地獄』のワンシーンでは煙突の煙に着色してパートカラーにする試みをしている<ref name="大系2解説"/>。黒澤はカラーに踏み切らなかった理由について、映画の色彩が絵画的な色彩とは程遠く、自分の考える色彩を表現することができないからだとしている<ref>「黒澤明監督にカンヌの”熱い日”」(『平凡パンチ』1980年6月16日号)。{{Harvnb|大系3|2010|pp=153-157}}に所収</ref>。照明技師の[[石井長四郎]]と森弘充は、黒澤が重視するパンフォーカス撮影はカラー映画では難しく、そのためにカラーに踏み切らなかったとしている<ref>佐藤忠男「石井長四郎/森弘充に聞く あらゆる疲れを忘れさせる「本番OK」の笑顔」({{Harvnb|ドキュメント|1974}})。{{Harvnb|集成2|1991|pp=133-137}}に所収</ref>。黒澤初の全編カラー映画は『どですかでん』で、以後の作品はすべてカラーで撮影した。 |

|||

黒澤作品の[[画面サイズ]]は、『どん底』までは[[画面アスペクト比#スタンダードサイズ|スタンダードサイズ]](画面比率は1対1.33)だったが、黒澤は画面が狭すぎるスタンダードサイズに不満があり、『隠し砦の三悪人』以降は[[シネマスコープ]](画面比率は1対2.35)を採用した{{Sfn|都築|2010|p=291}}。黒澤は同作について、「最初のシネスコ・サイズで大きな画面にいろいろ入るので、おもしろくて思う存分撮った<ref name="自作を語る"/>」と述べている。『デルス・ウザーラ』では初めて[[70ミリフィルム]]を使用したが、『影武者』以降の作品はすべて[[画面アスペクト比#ビスタサイズ|ビスタサイズ]](画面比率は1対1.66)で撮影した。撮影監督の[[斎藤孝雄]]によると、黒澤は画面全体を埋めなければ気が済まない人で、シネマスコープの広い画面を埋めるのが大変になったことからビスタサイズに変更したという<ref>山口猛「斎藤孝雄撮影監督に聞く」(『キネマ旬報』1990年8月上旬号)。{{Harvnb|集成2|1991|pp=145-147}}に所収</ref>。 |

|||

セリフの[[アテレコ|アフレコ]]を嫌い、現場での録音にこだわったため、『七人の侍』、『蜘蛛巣城』などのセリフは封切りの時点で聞き取りにくくなってしまい、この点は批判の対象となった。しかし『七人の侍』は近年になって[[4K解像度|4K]]リマスターが行われ、聞き取りやすくなった。 |

|||

=== |

=== 音楽 === |

||

[[ファイル:Hayasaka_fumio.jpg|thumb|140px|8本の黒澤映画で作曲を担当した[[早坂文雄]]。]] |

|||

監督作品は基本的にはすべて自らの企画・シナリオによる。大抵の作品では共同執筆者がいたが、自分の描きたいものを自分の言葉で語るということは譲らなかったという{{Sfn|都築|2010|pp=第五章「映画作り(一)」}}。共同執筆する理由として黒澤は「僕一人が書いていると大変一面的になるおそれがある。二人(もしくは二人以上)でディスカッションしながらやっていく」<ref>『黒澤明に訊く』{{Full citation needed |date=2019-03-23 |title=}}</ref>と語っている。そんな黒澤作品の主な共同執筆者として[[小国英雄]](12本)、[[菊島隆三]](9本)、[[橋本忍]](8本)、[[久板栄二郎]](4本)、[[井手雅人]](3本)、[[植草圭之助]](2本)がいる。 |

|||

黒澤は映画音楽で、わざと映像と音楽の調和を崩す「音と映像の[[対位法]]」を好んで使用した{{Sfn|野上|2014|p=297}}<ref name="対位法">{{Cite book |和書 |author=岩宮眞一郎|title=最新 音楽の科学がよくわかる本 |publisher=秀和システム |date=2012 |series=How-nual 図解入門 |pages=152,154}}</ref>。[[スクリプター]]の[[野上照代]]は「映画音楽は足し算ではなく、掛け算でなければならない」のが黒澤の持論だったとしている{{Sfn|野上|2014|p=297}}。黒澤とコンビを組んだ早坂文雄は、黒澤の映画音楽に対する考え方は「画面と結合することによって、ある連想作用によって、そこになにかが喚起され、その音楽自体に別な意味が附与されてくるようなものでなくてはならない<ref name="秋山">秋山邦晴「黒澤映画の音楽と作曲者の証言」({{Harvnb|ドキュメント|1974}})。{{Harvnb|集成2|1991|pp=228-260}}に所収</ref>」ものだったとしている。対位法を使用する時は、音源をその画面に登場する既成の[[レコード]]曲や[[ラジオ]]から流れる音楽、背景の歌声などの現実音にする場合が多かった{{Sfn|野上|2014|p=297}}。対位法の代表的な使用例は『醉いどれ天使』と『野良犬』で、前者では主人公が[[闇市]]を歩くシーンで「[[かっこうワルツ]]」を流し、後者では佐藤刑事が犯人に撃たれるシーンで「[[ラ・パロマ]]」、村上刑事が犯人と対峙するシーンで[[フリードリヒ・クーラウ|クーラウ]]の「ソナチネ」のピアノ曲を流している<ref name="秋山"/>。 |

|||

黒澤は映画音楽を作曲家任せにせず、作曲家に自分の欲しいイメージを伝え、それに強くこだわった{{Sfn|都築|2010|pp=351-355}}。普段からよく音楽を聞いていた黒澤は、イメージを伝えるために既成曲を示し、それに似た音楽にするよう指示することが多かった<ref name="大系3解説"/>{{Sfn|野上|2014|pp=304-307}}{{Sfn|西村|1990|pp=108-110, 213-219, 287}}。『羅生門』では[[モーリス・ラヴェル|ラヴェル]]の「[[ボレロ]]」、『赤ひげ』では[[ブラームス]]の「[[交響曲第1番 (ブラームス)|交響曲第1番]]」や[[フランツ・ヨーゼフ・ハイドン|ハイドン]]の「[[交響曲第94番 (ハイドン)|交響曲第94番]]」、『乱』では[[グスタフ・マーラー|マーラー]]の「[[大地の歌]]」に似た曲が作られている{{Sfn|西村|1990|pp=108-110, 213-219, 287}}。『赤ひげ』以降はラッシュ時に自分が選んだ名曲を付けるようになり、その曲に合わせて編集することもあった{{Sfn|都築|2010|pp=351-355}}{{Sfn|野上|2014|pp=304-307}}。そのため注文の厳しい黒澤と作曲家との軋轢も多く、『影武者』では[[佐藤勝]]が降板し、『乱』では[[武満徹]]とダビングをめぐり対立することもあった{{Sfn|都築|2010|pp=351-355}}。 |

|||

映画音楽は作曲家任せではなく、作曲家に自分の欲しいイメージを的確に伝えていた{{Sfn|都築|2010|pp=第八章「映画作り(二)」}}。そのため注文の厳しい黒澤と作曲家との軋轢は常にあったという。『醉いどれ天使』から黒澤作品で音楽を担当した[[早坂文雄]]とは私生活でも無二の親友であった。『七人の侍』の「侍のテーマ」を作曲したのも早坂で、黒澤の黄金期の作品の音楽を作曲した。しかし、[[1955年]]に『生きものの記録』の音楽を最後に早坂が死去。代わって彼の愛弟子だった[[佐藤勝]]が『赤ひげ』までの音楽を担当した。[[武満徹]]も『どですかでん』と『乱』の2作を担当したが、黒澤と衝突して訣別している。晩年の作品では[[池辺晋一郎]]が担当した。 |

|||

=== 黒澤組 === |

|||

ほかのスタッフは、一貫して東宝で製作していたことも含め、「黒澤組」による固定スタッフで製作したことが多かった。撮影の[[中井朝一]]、[[斎藤孝雄]]、[[上田正治]]、美術の[[松山崇]]、[[村木与四郎]]、録音の[[矢野口文雄]]らが黒澤映画を支えていった。 |

|||

[[File:Making of Throne of Blood Scan10020-1.jpg|thumb|220px|『[[蜘蛛巣城]]』のオープンセットに集まった黒澤組の面々(1956年撮影)。左から一人おいて[[矢野口文雄]]、[[岸田九一郎]]、[[野長瀬三摩地]]、[[斎藤孝雄]]、[[三船敏郎]]、[[千秋実]]、[[志村喬]]、[[野上照代|斉藤照代]]、[[村木与四郎]]、黒澤、根津博、[[中井朝一]]、[[本木荘二郎]]。]] |

|||

黒澤は長年東宝に所属していたこともあり、同じスタッフやキャストと仕事をすることが多く、彼らは「黒澤組」と呼ばれた。黒澤組の主な人物と参加作品数は以下の通りである。 |

|||

*脚本:[[小国英雄]](12本)、[[菊島隆三]](9本)、[[橋本忍]](8本)、[[久板栄二郎]](4本)、[[井手雅人]](3本)、[[植草圭之助]](2本) |

|||

*撮影:[[中井朝一]](11本)、[[斎藤孝雄]](9本)、[[宮川一夫]](2本) |

|||

*音楽:[[早坂文雄]]、[[佐藤勝]](以上8本)、[[池辺晋一郎]](4本)、[[武満徹]](2本) |

|||

*美術:[[村木与四郎]](14本)、[[松山崇]](5本) |

|||

*助監督:[[堀川弘通]]、[[野長瀬三摩地]]、[[森谷司郎]]、[[出目昌伸]]、[[松江陽一]]、[[小泉堯史]] |

|||

*その他スタッフ:[[三縄一郎]](音響効果、20本)、[[矢野口文雄]](録音、12本)、[[本木荘二郎]](製作、11本)、根津博(製作担当、10本)、[[下永尚]](整音、6本)、[[本多猪四郎]](演出補佐、5本)、[[石井長四郎]](照明、4本)、[[野上照代]](記録など) |

|||

*俳優(クレジット有、5本以上の出演):[[志村喬]](21本)、[[三船敏郎]](16本)、[[藤原釜足]](12本)、[[千秋実]](11本)、[[高堂国典]]、[[本間文子]](以上10本)、[[清水将夫]]、[[土屋嘉男]](以上9本)、[[藤田進]]、[[加藤武]]、[[三好栄子]]、[[清水元]]、[[渡辺篤 (俳優)|渡辺篤]](以上8本)、[[千石規子]]、[[左卜全]]、[[三井弘次]]、[[上田吉二郎]]、[[東野英治郎]](以上7本)、[[加藤武]](6本)、[[仲代達矢]]、[[森雅之 (俳優)|森雅之]]、[[香川京子]]、[[宮口精二]]、[[菅井一郎]]、[[河野秋武]]、[[木村功]]、[[中村伸郎]]、[[菅井きん]]、[[井川比佐志]](以上5本) |

|||

== 評価・影響 == |

|||

プロデューサーは『素晴らしき日曜日』以降10本を担当した本木荘二郎が全盛期を支えて名コンビを謳われたが、使途不明金疑惑で失脚。その後黒澤プロダクションが採算に分担する体制となってからは東宝側プロデューサーとして田中友幸が6本を担当しており、この間は超大作が多い。 |

|||

=== 批評 === |

|||

黒澤は助監督時代から演出や脚本の力量が認められ、監督処女作でいきなり大きな注目と称賛を受けた数少ない監督だった<ref name="批評史1"/>。多くの監督作品が高評価を受けており、戦後の[[キネマ旬報ベスト・テン]]では25作品が10位以内に選出された<ref>{{Cite book |和書 |date=2012-05|title=キネマ旬報ベスト・テン85回全史 1924-2011|series=キネマ旬報ムック|publisher=キネマ旬報社|page=77}}</ref>。批評家からは視覚的演出力、劇的で緻密な脚本構成、絵画的造形力などが高く評価される反面、強い娯楽性や独自の倫理観には賛否が分かれることもあった<ref>岩本憲児「批評史ノート」({{Harvnb|全集1|1987|pp=417-423}}, {{Harvnb|全集2|1987|pp=345-353}}, {{Harvnb|全集3|1988|pp=321-329}}, {{Harvnb|全集4|1988|pp=365-374}}, {{Harvnb|全集5|1988|pp=381-391}}, {{Harvnb|全集6|1988|pp=257-270}})</ref>。[[1960年代]]の政治運動の激しい時代には、若い世代により反黒澤論も書かれたが、それらの多くは黒澤作品における[[武士道]]的ストイシズム、反庶民的[[ヒロイズム]]、[[家父長制]]的[[権威主義]]に反発している<ref>岩本憲児「批評史ノート」({{Harvnb|全集5|1988|pp=381-391}})</ref>。作品が西洋的であることから日本人離れしていると見なされることもあり、海外では最も西洋的な日本人監督と考えられているが<ref name="批評史3"/>{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|p=154}}、フランスの映画研究家サッシャ・エズラッティは「彼(黒澤)はそのインスピレーションを、その生まれた国の土の中と同様に、国境の外からも得るという、非常に大きな教養を持った男である。黒澤はその国民的な性格を完全に保ちながら、日本映画に世界性を持たせたという功績を持っている{{Sfn|映画作家|1970|p=109}}」と評価している。 |

|||

評論家の[[多田道太郎]]は「黒澤明は、おそらく日本映画史上初めての映画芸術の中に個人をもち込もうとした作家」と高く評価している<ref name="批評史6">岩本憲児「批評史ノート」({{Harvnb|全集6|1988|pp=257-270}})</ref>。都築や映画批評家の[[岩崎昶]]は、黒澤を「観念的作家」と評価した{{Sfn|都築|2010|pp=62-64}}<ref>「『蜘蛛巣城』をめぐって 岩崎昶との往復書簡」(『映画評論』1957年3・4月号)。{{Harvnb|全集4|1988|pp=312-329}}に所収</ref>。哲学者の[[梅原猛]]は黒澤を愛の作家であるとし、「黒澤明は、どのような文学者よりも人間愛に富んでいるようだ。彼の作中人物は、戦後のいかなる文学者の作品より、生き生きとした愛の行為の実践者である」と評している{{Sfn|都築|2010|pp=35,40-42}}。[[増村保造]]は黒澤の画面作りを高く評価し、その絵画性は[[表現主義]]の[[フリッツ・ラング]]の作画力に近いとしている<ref>[[増村保造]]「壮大にして悲壮な天才」(『キネマ旬報』1974年5月下旬号)。{{Harvnb|集成|1989|pp=6-26}}に所収</ref>。一方、映画批評家の飯田心美は、黒澤の絵画性について「黒澤は人物を素描するかわりに色彩を駆使し、多彩な色調のなかにモチーフを展開してゆくタイプである。そして、その画法も[[清水宏 (映画監督)|清水宏]]のごとき水彩のタッチではなく、あくまで人の目を射るごとき油彩である」と評し、その印象を[[フォーヴィスム]]の絵画と重ねた<ref name="批評史6"/>。 |

|||

=== 俳優 === |

|||

{{出典の明記|date=2017年4月|section=1}} |

|||

黒澤は[[1948年]]の『醉いどれ天使』から[[1965年]]の『赤ひげ』まで、『生きる』を除く計16本の作品に[[三船敏郎]]を起用し、全作で主演として扱った。基本的に役者に惚れこむ事の無い事で知られる黒澤だが、三船を手放さなかった。この時期の黒澤作品は「三船無くして黒澤は無く、黒澤無くして三船は無い」とでもいうべきで、スター俳優とスター監督との幸福な関係に支えられているといってよい。黒澤は「三船君は特別の才能の持主で代わる人がいないんだ」と語っている。黒澤が「世界のクロサワ」と呼ばれると同時に三船も「世界のミフネ」として海外で広く知られる存在になっていった。『赤ひげ』を最後に黒澤は三船を使わなくなり、そのため2人の関係は様々に取り沙汰されることになる。しかし「将軍」の監督ジェリー・ロンドンによれば「ミフネは『影武者』を蹴って(役は不明)我が『[[将軍 SHOGUN]]』に出る」と語られており、全くの不仲であった訳ではない。<!--''(両者の軋轢に関する具体例はノートで検討中です。)''→ こうした告知は本文として残さない --> |

|||

<!-- 以下、ノートでの議論に移るためにコメントアウトとさせてください --> |

|||

<!--実際には「デルス・ウザーラ」や「乱」の主演には当初、三船が予定されていた事実や、『デルス・ウザーラ』の撮影現場に陣中見舞いに訪れた三船が、エキストラでいいから使って欲しいと申し出たり、黒澤が監督降板した『トラ・トラ・トラ』への出演依頼を、黒澤が監督なら引き受けるとして結局断ったエピソードなどからわかるように両者の間に世間でいわれるような確執があったわけではない。 |

|||

三船には、[[三船プロ]]の社長として黒澤流のギャラが安いわりに長期拘束の仕事をひきうけられなくなったという現実的事情があったのである。 |

|||

=== 映画監督の評価と影響 === |

|||

両者の間の軋轢が伺える逸話として出される『トラ・トラ・トラ!』での主要な役にプロの俳優を起用せず、素人をキャスティングした事に対しての三船のコメントも、彼自身が後に黒澤監督への批判のつもりで発言したわけではないし、両者の間に世間でいわれているような確執は存在しないと明言している。 |

|||

[[File:Popiersie Ingmar Bergman ssj 20110627.jpg|thumb|left|160px|[[ポーランド]]にある[[イングマール・ベルイマン]]の胸像。黒澤はベルイマンを賞賛し、彼の70歳の誕生日に手紙を書いた<ref>{{Cite web |url=https://www.openculture.com/2013/12/akira-kurosawa-to-ingmar-bergman.html |date=2013/12/26 |title=Akira Kurosawa to Ingmar Bergman: “A Human Is Not Really Capable of Creating Really Good Works Until He Reaches 80” |website=Open Culture |language=英語 |accessdate=2020年10月28日}}</ref>。]] |

|||

国内外の多くの映画監督が黒澤の影響を受け、その作品を賞賛している。黒澤と同時期に活躍した[[イングマール・ベルイマン]]は、自作の『[[処女の泉]]』(1960年)を「黒澤の観光気分のあさましい模倣」と述べている<ref>{{Cite book |title=Bergman on Bergman: Interviews with Ingmar Bergman |publisher=Simon & Schuster |year=1973 |page=120}}</ref>。[[フェデリコ・フェリーニ]]は黒澤作品を見ることは「[[ルドヴィーコ・アリオスト|アリオスト]]を読むようなものだ」と賞賛している<ref>{{Cite book |和書 |author=コスタンツォ・コスタンティーニ |translator=中条省平・中条志穂 |title=フェリーニ・オン・フェリーニ |publisher=キネマ旬報社 |date=1997-12 |page=269}}</ref>。[[サタジット・レイ]]は『羅生門』の光の使い方に影響を受けたことを明らかにしている<ref>[[サタジット・レイ]]「黒澤明」(『わが映画 インドに始まる』第三文明社、1993年)。{{Harvnb|大系3|2010|pp=602-606}}に所収</ref>。[[アンドレイ・タルコフスキー]]は好きな作品の1本に『七人の侍』を挙げている<ref>{{Cite web |url=http://www.nostalghia.com/TheTopics/Tarkovsky-TopTen.html |title=Tarkovsky's Choice | website=Nostalghia.com |language=英語 |accessdate=2020年7月26日}}</ref>。[[ベルナルド・ベルトルッチ]]と[[ヴェルナー・ヘルツォーク]]も、影響を受けた監督の一人として黒澤の名を挙げている<ref name="コックス">{{Cite video |title=Kurosawa: The Last Emperor |url=https://www.imdb.com/title/tt0211909/ |medium=テレビ映画 |people=[[アレックス・コックス]](監督) |publisher=[[チャンネル4]] |location=イギリス |date=1999}}</ref><ref>{{Cite book |last=Cronin |first=Paul |year=2014 |title=Werner Herzog – A Guide for the Perplexed: Conversations with Paul Cronin |publisher=Faber & Faber}}</ref>。 |

|||

[[スタンリー・キューブリック]]のアシスタントを務めた{{仮リンク|アンソニー・フルーウィン|en|Anthony Frewin}}によると、キューブリックは黒澤を偉大な映画監督の一人と考え、高く評価していたという。黒澤もキューブリックを賞賛しており、1990年代後半にキューブリック宛てにファンレターを送ったが、それに感激したキューブリックは返信の内容に悩み、数ヶ月もかけて返事を書き直すも、その間に黒澤が亡くなってしまい、ひどく動揺したというエピソードがある<ref>{{Cite web |url=https://www.bfi.org.uk/news-opinion/sight-sound-magazine/polls-surveys/stanley-kubrick-cinephile |last=Wrigley |first=Nick |date=2019-11-22 |title=Stanley Kubrick, cinephile | website=BFI |language=英語 |accessdate=2020年5月27日}}</ref>。 |

|||

ただ、『影武者』『乱』が撮影された頃には三船の加齢による体力の低下(黒澤自らが発言)、黒澤からすればくだらない作品(米TVドラマ『将軍』の出演については「将軍に出るような役者に用はない」とまで発言)への出演など俳優として魅力を感じる存在ではなくなり、過去の存在となってしまっていた感は否めない。野上照代は「三船さんが乱に出演してもいいと言っている」と伝えても、黒澤は無言だったという。 |

|||

[[1970年代]]以降のハリウッド映画で活躍したコッポラ、ルーカス、スピルバーグ、スコセッシ、[[ジョン・ミリアス]]などは黒澤を尊敬する師と仰ぎ、それぞれの作品も黒澤から強い影響を受けている{{Sfn|都築|2010|p=18}}{{Sfn|佐藤|1996|p=265}}<ref>{{Cite web |last=Patterson |first=John |date=2011-9-1 |url=https://www.theguardian.com/film/2011/sep/01/akira-kurosawa-remakes |title=Why Hollywood can't get enough Akira Kurosawa remakes |website=The Guardian |language=英語 |accessdate=2020年10月28日}}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.architecturaldigest.com/story/kurosawa-article |last= Scorsese |first=Martin |date=2008-11-01 |title=Akira Kurosawa |website=Architectural Digest |language=英語 |accessdate=2020年10月28日}}</ref>。コッポラは「私たち(ルーカスとコッポラ)は黒澤監督の"芸術的な息子"といっていい存在」と語り、黒澤を[[ノーベル文学賞]]に推薦しようとしたことがある<ref>「80年代冒頭の話題作に賭ける老若監督のこの情熱」(『[[週刊朝日]]』1979年11月30日号)。{{Harvnb|大系3|2010|pp=158-162}}に所収</ref>。コッポラの監督作『[[ゴッドファーザー]]』(1972年)の冒頭の結婚式のシーンは、『悪い奴ほどよく眠る』の影響を受けている<ref name="大系3解説"/>。スピルバーグは黒澤を「現代の映画界における[[ウィリアム・シェイクスピア|シェイクスピア]]<ref>「黒澤明・追悼」(『キネマ旬報』1998年10月下旬号)。{{Harvnb|大系3|2010|pp=681-704}}に所収</ref>」と評し、「映画製作者としてのぼくの仕事に多大な影響を与えた。映像はもちろんアートにおけるぼくの審美眼は、彼の影響を受けている<ref>[[スティーヴン・スピルバーグ]]「夢追い人。」(『[[エスクァイア]]』日本語版1990年9月号)。{{Harvnb|大系3|2010|p=388}}に所収</ref>」と述べている。 |

|||

一般には、俳優の自主性を認めず長期間の撮影に縛り付ける黒澤のやり方に三船が反発すると同時に、大物俳優としてリスクを冒さなくなった三船に黒澤が失望して両者に溝ができたとされている。 |

|||

また、[[アレクサンダー・ペイン]]は黒澤のファンで、『七人の侍』『赤ひげ』を好きな映画に挙げている<ref>{{Cite web |last=Dempsey |first=Dylan Kai |date=2018-5-2 |url=https://nofilmschool.com/2018/05/alexander-payne-filmmaking-crash-course |title='Never Ask for Permission': Alexander Payne’s Seven-Step Filmmaking Crash Course |website=No Film School |language=英語 |accessdate=2020年10月29日}}</ref>。[[アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ]]は19歳の時に見た『生きる』に衝撃を受けたことを明かし、黒澤を「映画のストーリーの構成を変えようとした天才のうちの一人」と高く評価した<ref>{{Cite web |last=Feld |first=Rob |date=2010 |url=http://www.dga.org/Craft/DGAQ/All-Articles/1003-Fall-2010/Screening-Room-Inarritu.aspx |title=Simple Beauty |website=Directors Guild of America |accessdate=2020年10月29日}}</ref>。[[ウェス・アンダーソン]]は[[アニメーション映画]]『[[犬ヶ島]]』(2018年)で黒澤の影響を受けていることを明言している<ref>{{Cite web |last=Sharf |first=Zack |date=2017-03-13 |url=https://www.indiewire.com/2017/03/wes-anderson-isle-of-dogs-akira-kurosawa-inspiration-1201793120/ |title=Wes Anderson’s ‘Isle of Dogs’ is Inspired By Akira Kurosawa and Christmas Television Specials |website=Indie Wire |language=英語 |accessdate=2020年10月29日}}</ref>。そのほか、[[サム・ペキンパー]]<ref>{{Cite web |last=Conterio |first=Martyn |url=https://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/features/where-begin-sam-peckinpah |title=Where to begin with Sam Peckinpah |website=BFI |language=英語 |accessdate=2020年10月29日}}</ref>、[[アーサー・ペン]]<ref>{{Cite web |url=https://www.criterion.com/current/posts/1608-arthur-penn-on-akira-kurosawa |title=Arthur Penn on Akira Kurosawa |website=Criterion |language=英語 |accessdate=2020年10月29日}}</ref>、[[リドリー・スコット]]<ref>{{Cite web |url=http://www.bbc.co.uk/films/callingtheshots/ridley_scott.shtml |title=No.41: Ridley Scott |website=BBC |language=英語 |accessdate=2020年10月29日}}</ref>、[[ジョージ・ミラー]]<ref>{{Cite web |url=https://intro.ne.jp/contents/2015/06/19_2236.html |title=「マッドマックス 怒りのデス・ロード」ジョージ・ミラー監督記者会見 |website=INTRO |accessdate=2020年10月29日}}</ref>、[[ジョン・ウー]]<ref>{{Cite web |url=https://www.cinematoday.jp/news/N0077510 |title=ジョン・ウー、貧しさから生まれた映画哲学を明かし日本の若手映画監督たちにエール! |website=シネマトゥディ |date=2015年10月29日 |accessdate=2020年8月1日}}</ref>、[[チャン・イーモウ]]<ref>{{Cite web |url=http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2054381,00.html |author=[[チャン・イーモウ|張芸謀]] |title=Akira Kurosawa |website=TIME |date=1999/8/23 |language=英語 |accessdate=2020年10月29日}}</ref>、[[三池崇史]]<ref>{{Cite web |url=https://www.theguardian.com/film/2011/may/05/takeshi-miike-japanese-samurai-classics |title=Takashi Miike: Why I am bringing Japanese classics back to life |website=The Guardian.com |language=英語 |accessdate=2020年10月29日}}</ref>、[[塚本晋也]]<ref>{{Cite web |url=https://cinemadiscoveries.co.jp/set/55 |title=塚本晋也監督 |website=CINEMA DISCOVERIES |accessdate=2020年10月29日}}</ref>などが黒澤の影響を受けている。 |

|||

不仲説は流れていたが、孫の証言では三船が亡くなるまで手紙のやりとりをしていた。葬式には療養のため出席できず、直筆の弔辞を息子読み上げ、内容はまた一緒に酒を交わし映画の話をしたかったと綴られている。--> |

|||

=== リメイクと作品への影響 === |

|||

[[File:Shimura_Takashi.JPG|thumb|220px|[[志村喬]]]] |

|||

これまでに黒澤作品は国内外で何度も[[リメイク]]されている。ハリウッド映画では、[[ジョン・スタージェス]]監督の『[[荒野の七人]]』(1960年)が『七人の侍』、[[マーティン・リット]]監督の『[[暴行 (映画)|暴行]]』(1964年)が『羅生門』を公式にリメイクし、それぞれ舞台を西部劇に移し替えている<ref name="大系2解説"/>。[[セルジオ・レオーネ]]監督の[[マカロニ・ウエスタン]]『[[荒野の用心棒]]』(1964年)は、『用心棒』を非公式でリメイクした作品で、黒澤は東宝とともに[[著作権侵害]]で告訴し、和解に応じた製作者側から日本などの配給権と世界興行収入の15%を受け取っている<ref>「『用心棒』の盗作事件」(『映画年鑑 1967年版』)。{{Harvnb|大系2|2009|pp=378-380}}に所収</ref>。[[内川清一郎]]監督の『[[姿三四郎 (映画)#1965年版|姿三四郎]]』(1965年)は、黒澤プロダクションが『姿三四郎』『續姿三四郎』を合わせてリメイクした作品で、黒澤自身がプロデューサーを務めた<ref name="大系2解説"/>。 |

|||

[[スター・ウォーズシリーズ]]は黒澤作品から部分的な影響を受けている。ルーカスによるシリーズ1作目『[[スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望]]』(1977年)のストーリーのアイデアは『隠し砦の三悪人』を元にしており、黒澤作品で特徴的なワイプによる場面転換も採用している<ref>{{Cite web |last=Barber |first=Nicholas |date=2016-1-4 |url=http://www.bbc.com/culture/story/20160104-the-film-star-wars-stole-from |title=The film Star Wars stole from |website=BBC |language=英語 |accessdate=2020年5月27日}}</ref>。[[C-3PO]]と[[R2-D2]]は、『隠し砦の三悪人』の登場人物である百姓の太平と又七がモデルであることをルーカス自身が認めている{{Sfn|ガルブレイス4世|2015|p=333}}。シリーズ7作目の『[[スター・ウォーズ/フォースの覚醒]]』(2015年)では、[[J・J・エイブラムス]]監督がシーンの構図とキャラクターの立ち位置を『天国と地獄』を参考にしたことを明らかにし<ref>{{Cite web |url=https://eiga.com/news/20151201/20/ |title=J・J・エイブラムス監督「SW フォースの覚醒」は黒澤明監督作などを参考に |website=映画.com |accessdate=2020年10月30日}}</ref>、シリーズ8作目の『[[スター・ウォーズ/最後のジェダイ]]』(2017年)では、[[ライアン・ジョンソン]]監督が脚本に『羅生門』などの影響を受けたことを明らかにしている<ref>{{Cite web |url=https://theriver.jp/tlj-kurosawa-influence/ |title=『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』脚本に黒澤明作品の影響があった ― 撮影直前に追加されたシーンとは |date=2017-12-22 |website=THE RIVER |accessdate=2020年10月30日}}</ref>。 |

|||

三船と共に[[志村喬]]も黒澤作品には不可欠な存在であり、処女作『姿三四郎』から『影武者』まで、『續姿三四郎』『素晴らしき日曜日』『どん底』『[[どですかでん]]』『デルスウザーラ』の5作を除くすべての黒澤作品に出演した。『醉いどれ天使』からは三船とW主演し(『生きる』はワンマン主演)、『蜘蛛巣城』以降は加齢を理由に脇役を演じた。 |

|||

[[2020年]]発売の[[PlayStation 4]]用[[ゲームソフト]]『[[Ghost of Tsushima]]』は、黒澤の時代劇映画から強い影響を受けており、黒澤に敬意を込めてゲーム画面をモノクロで表示し、1950年代の黒澤作品の質感を再現した「Kurosawa Mode(黒澤モード)」という機能を搭載している<ref>{{Cite web |url=https://www.gamespark.jp/article/2020/07/09/100420.html |author=S. Eto |date=2020-7-9 |title=『Ghost of Tsushima』の「Kurosawa Mode」はただのモノクロ表示じゃない! フィルム粒子や50年代風サウンドで当時の時代劇を完全再現 |website=Game*Spark |publisher=株式会社[[イード (企業)|イード]] |accessdate=2020年10月30日}}</ref>。同作の開発者の一人であるジェイソン・コーネルは、黒澤作品の演出とカメラワークを大いに参考にし、風を使用した演出も黒澤作品で風が効果的に使われていることに触発されたと語っている<ref>{{Cite web |author=YamaChan |date=2020-7-14 |title=「Ghost of Tsushima」開発者インタビュー。Sucker Punchは鎌倉時代の侍をどう描いたのか |url=https://www.4gamer.net/games/400/G040041/20200710029/ |website=4gamer.net |accessdate=2020年10月30日}}</ref>。 |

|||

デビュー作『姿三四郎』で主演した[[藤田進]]は、『わが青春に悔なし』まで『[[一番美しく]]』を除く作品に出演。[[1946年]]に東宝を退社したため黒澤作品への露出はないが『隠し砦の三悪人』で復帰。最後に窮地に遭った主人公を助ける仇敵を演じたが、それ以降に出演した『悪い奴ほどよく眠る』『用心棒』『天国と地獄』では端役を演じている。 |

|||

=== レガシー === |

|||

[[仲代達矢]]は『七人の侍』でのエキストラ出演が初の黒澤映画出演となり、『用心棒』『椿三十郎』『天国と地獄』では三船に次ぐ二番手の役どころ(前二者は宿敵役)で出演。それ以降の作品では[[勝新太郎]]の降板事件で勝新の代わりに出た『影武者』と『[[乱 (映画)|乱]]』に主演した。 |

|||

没後、数本の未映像化脚本が映画化された。『雨あがる』は黒澤の助監督を務めた[[小泉堯史]]が脚本を完成させ、[[2000年]]に[[雨あがる#映画|映画化作品]]を公開した<ref name="大系別巻解説"/>。同年に四騎の会で企画した『どら平太』が市川崑監督で映画化され、[[2004年]]には『海を見ていた』が[[熊井啓]]監督で映画化された<ref name="大系別巻解説"/>。また、[[2017年]]3月に[[中華人民共和国|中国]]の映画会社である{{仮リンク|華誼兄弟|zh|华谊兄弟}}が『黒き死の仮面』の映画化を発表し<ref>{{Cite web |url=https://natalie.mu/eiga/news/223450 |title=黒澤明の“幻の脚本”「黒き死の仮面」が中国で映画化 |date=2017/3/6 |website=映画ナタリー |accessdate=2020年10月18日}}</ref>、同年5月には中国企業のジンカ・エンターテインメントも未映像化脚本10本の映画化を発表したが<ref>{{Cite web |url=https://eiga.com/news/20170519/22/ |title=黒澤明の未映像化脚本9作品が中国企業により映画化 カンヌで発表 |date=2017/5/19 |website=映画.com |accessdate=2020年10月18日}}</ref>、どちらもその後の進展は報道されていない。 |

|||

黒澤の名を冠した賞や施設も作られた。1986年に[[サンフランシスコ国際映画祭]]に「黒澤明賞」が制定され、黒澤自身が第1回受賞者となり、[[2002年]]まで授与された<ref>{{Cite web |url=http://history.sffs.org/awards_tributes/search.php?search_by=1&searchfield=Akira+Kurosawa+Award&x=16&y=10 |title=AWARDS & TRIBUTES |website=サンフランシスコ国際映画祭 |language=英語 |accessdate=2020年5月27日}}</ref>。2004年には[[東京国際映画祭]]に「黒澤明賞」が設けられた。同賞は「日本文化の再創造への象徴となり、広く世界の映画文化の発展に貢献すること」を目的に設立され、[[2008年]]まで授与された<ref>{{Cite web |url=http://history.tiff-jp.net/ja/overviews?no=17 |title=17th 2004 FESTIVAL |website=[[東京国際映画祭]] |accessdate=2020年5月27日}}</ref>。[[2010年]]、[[カリフォルニア州]]の[[アナハイム大学]]に[[映画学校]]「[[黒澤明スクールオブフィルム]]」が開校し、[[美術学]][[修士号]]が取得できるオンライン教育プログラムを提供している<ref>{{Cite web |url=https://www.anaheim.edu/schools-and-institutes/akira-kurosawa-school-of-film.html |title=The Anaheim University Akira Kurosawa School of Film | website=[[アナハイム大学]] |language=英語 |accessdate=2020年5月27日}}</ref>。 |

|||

その他黒澤映画に出演した俳優として、主要な役では[[森雅之 (俳優)|森雅之]](5本)、[[大河内傳次郎]](4本)、[[香川京子]](4本)、[[山崎努]](3本)、[[寺尾聰]](3本)、[[山田五十鈴]](3本)などが挙げられる。脇役では[[藤原釜足]](12本)、[[千秋実]](11本)、[[高堂国典]](10本)、[[本間文子]](10本)、[[清水将夫]](9本)、[[土屋嘉男]](9本)、[[加藤武]](8本)、[[三好栄子]](8本)、[[清水元]](8本)、[[渡辺篤 (俳優)|渡辺篤]](8本)、[[千石規子]](7本)、[[左卜全]](7本)、[[東野英治郎]](7本)、[[宮口精二]](5本)などが常連出演した。 |

|||

1998年に[[佐賀県]][[伊万里市]]で黒澤明記念館を建設する計画がスタートし、[[1999年]]7月2日に伊万里市の商業施設に仮施設となる「黒澤明記念館サテライトスタジオ」が開館した<ref>{{Cite web |url=http://www.kurosawa-foundation.com/foundation_3.html |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100406062033/http://www.kurosawa-foundation.com/foundation_3.html |archivedate=2010-04-06 |title=財団沿革 |publisher=財団法人 黒澤明文化振興財団 |accessdate=2019-03-23}}</ref>。記念館は黒澤明文化振興財団が寄付金を募って建設する予定だったが、[[2010年]]1月に寄付金の約3億8000万円が財団の決算書類の[[流動資産]]に記載されていないことが発覚し、翌月に寄付金の大半が仮施設などの運営で使い果たされていたことが明らかになった<ref>{{Cite news |date=2010-02-19 |url=http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100219-OYT1T00644.htm |title=「寄付金使い果たした」黒澤財団理事長が陳謝 : 社会 |newspaper=YOMIURI ONLINE(読売新聞) |publisher= |accessdate=2019-03-23 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100222200740/http://www.yomiuri.co.jp:80/national/news/20100219-OYT1T00644.htm |archivedate=2010-02-22}}</ref><ref>{{Cite web |url=https://kotobank.jp/word/%E9%BB%92%E6%BE%A4%E6%98%8E%E6%96%87%E5%8C%96%E6%8C%AF%E8%88%88%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E3%81%AE%E5%AF%84%E4%BB%98%E9%87%91%E5%95%8F%E9%A1%8C-889714 |title=黒澤明文化振興財団の寄付金問題 |website=コトバンク |work=朝日新聞 朝刊 佐賀全県 1地方 |date=2010年4月6日 |accessdate=2020年11月9日}}</ref>。その後、財団側が多額の資金を集めて記念館を作ることが現実的でないとした上で、サテライトスタジオを本記念館にリニューアルしたいとの意向を示し、記念館建設を事実上断念することを決めたが、[[2011年]]3月6日にサテライトスタジオが閉館した<ref>{{Cite news |date=2010-05-07 |url=http://www.asahi.com/national/update/0507/SEB201005070004.html |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100510080505/http://www.asahi.com/national/update/0507/SEB201005070004.html |archivedate=2010-05-10 |title=黒澤明記念館の新設断念 財団側、佐賀・伊万里市に回答 |newspaper=asahi.com}}</ref><ref>{{Cite news |date=2011-03-07 |url=http://www.asahi.com/national/update/0307/SEB201103070011.html |newspaper=asahi.com(朝日新聞社)|title=黒澤明記念館スタジオ閉館 運営財団、寄付金使い果たし - 社会 |publisher= |accessdate=2019-03-23 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110315230912/http://www.asahi.com/national/update/0307/SEB201103070011.html |archivedate=2011-05-11}}</ref>。 |

|||

== 評価・影響 == |

|||

{{出典の明記|date=2017年4月|section=1}} |

|||

初期の作品では骨太な[[ヒューマニズム]]やストーリーテリングの巧みさ、鋭い映像感覚(助監督を務めたこともある[[野村芳太郎]]は「世界的レベルを超えている」と絶賛している)は映画のお手本として多くの後進映画監督たちに影響を与えた。多くの作品を助監督として支え、監督デビュー後も黒澤ゆずりの重厚な演出で評価を受けた愛弟子に初期の[[堀川弘通]]、中期の[[森谷司郎]]、晩年の[[小泉堯史]]らがおり、東宝では他に[[丸林久信]]、[[小林恒夫]](東映に移籍後に監督昇進)、[[出目昌伸]]、[[大森健次郎]]、[[橋本幸治]]、脚本家に転じた[[廣澤榮]]らが巣立っている。数少ない他社作品(「羅生門」「醜聞」「白痴」など)にも上記の野村のほか、[[加藤泰]]、[[中平康]]、[[田中徳三]]らが助監督に名を連ねており、後年名を成した者の比率が非常に高い。 |

|||

[[2009年]]5月、黒澤プロダクションと[[龍谷大学]]の共同プロジェクトで「黒澤デジタルアーカイブ」を開設し、未公開の創作ノートやメモ、絵コンテ、台本、撮影時の写真などの資料が、インターネット上で一般公開された<ref>{{Cite web |url=https://www.ryukoku.ac.jp/about/pr/publications/68/08_hotangle01/index.htm |title=Hot Angle 黒澤デジタルアーカイブ |website=[[龍谷大学]] |accessdate=2020年10月20日}}</ref>。 |

|||

=== 海外での評価・影響 === |

|||