「オルクス (小惑星)」の版間の差分

m 外部リンクの修正 [https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr= (Botによる編集) |

m 重複出典除去 |

||

| (2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{参照方法|date=2013年1月}} |

|||

{{天体 基本 |

{{天体 基本 |

||

| 色 = 小惑星 |

| 色 = 小惑星 |

||

| 幅 = 340px |

|||

| 和名 = オルクス[[File:Orcus (1).png|25px]] |

|||

| 和名 = オルクス [[File:Orcus (2).png|25px]] |

|||

| 英名 = 90482 Orcus |

| 英名 = 90482 Orcus |

||

| 画像ファイル = Orcus |

| 画像ファイル = Orcus-vanth hst.jpg |

||

| 画像サイズ = 250px |

| 画像サイズ = 250px |

||

| 画像説明 = オルクスの |

| 画像説明 = [[ハッブル宇宙望遠鏡]]が撮影したオルクスと衛星ヴァンスの画像 |

||

| 画像背景色 = |

| 画像背景色 = |

||

| 仮符号・別名 = 2004 DW |

| 仮符号・別名 = 2004 DW{{R|jpldata|MPC}} |

||

| 視等級 = 19.1<small>([[衝]]の位置にあるとき){{R|Horizons}} |

|||

| 分類 = [[太陽系外縁天体]] |

|||

| 分類 = [[太陽系外縁天体]]{{R|jpldata}}<br>[[冥王星型天体]]候補{{R|Brown-dplist}} |

|||

| 軌道の種類 = [[エッジワース・カイパーベルト|エッジワース・<br />カイパーベルト]]<br />([[冥王星族]]) |

|||

| 軌道の種類 = [[冥王星族]]{{R|Buie|MPEC 2009-E53}} |

|||

}} |

}} |

||

{{天体 発見 |

{{天体 発見 |

||

| 色 = 小惑星 |

| 色 = 小惑星 |

||

| 発見日 = [[2004年]][[2月17日]] |

| 発見日 = [[2004年]][[2月17日]]{{R|jpldata|MPC}} |

||

| 発見者 = [[マイケル・ブラウン (天文学者)|M. ブラウン]]<br />[[チャドウィック・トルヒージョ|C. トルヒージョ]]<br />[[デイヴィッド・ラビノウィッツ|D. ラビノウィッツ]] |

| 発見者 = [[マイケル・ブラウン (天文学者)|M. ブラウン]]{{R|jpldata|MPC}}<br />[[チャドウィック・トルヒージョ|C. トルヒージョ]]{{R|jpldata|MPC}}<br />[[デイヴィッド・ラビノウィッツ|D. ラビノウィッツ]]{{R|jpldata|MPC}} |

||

| 発見方法 = |

| 発見方法 = |

||

}} |

}} |

||

{{天体 軌道 |

{{天体 軌道 |

||

| 色 = 小惑星 |

| 色 = 小惑星 |

||

| 元期 = |

| 元期 = 2020年5月31.0日([[ユリウス通日|JD]] 2,459,000.5){{R|jpldata}} |

||

| 軌道長半径 = 39. |

| 軌道長半径 = 39.174 [[天文単位|au]]{{R|jpldata}} |

||

| 近日点距離 = 30. |

| 近日点距離 = 30.281 au{{R|jpldata}} |

||

| 遠日点距離 = 48. |

| 遠日点距離 = 48.067 au{{R|jpldata}} |

||

| 離心率 = 0.227 |

| 離心率 = 0.227{{R|jpldata}} |

||

| 公転周期 = 245. |

| 公転周期 = 245.19 [[ユリウス年|年]]{{R|jpldata}}<br>(89,557.237 [[日]]{{R|jpldata}}) |

||

| 平均軌道速度 = |

| 平均軌道速度 = |

||

| 軌道傾斜角 = 20. |

| 軌道傾斜角 = 20.592[[度 (角度)|°]]{{R|jpldata}} |

||

| 近日点引数 = |

| 近日点引数 = 72.31°{{R|jpldata}} |

||

| 昇交点黄経 = 268. |

| 昇交点黄経 = 268.799°{{R|jpldata}} |

||

| 平均近点角 = |

| 平均近点角 = 181.734°{{R|jpldata}} |

||

| 前回近日点通過 = |

| 前回近日点通過 = [[1896年]]頃 |

||

| 次回近日点通過 = |

| 次回近日点通過 = JD 2503347.642{{R|jpldata}}<br>([[22世紀|2141年]][[10月31日]]) |

||

| 衛星数 = 1 |

| 衛星数 = [[ヴァンス (衛星)|1]] |

||

}} |

}} |

||

{{天体 物理 |

{{天体 物理 |

||

| 色 = 小惑星 |

| 色 = 小惑星 |

||

| 直径 = |

| 直径 = 910{{+-|50|40}} [[キロメートル|km]]{{R|Brown2018}}<br>917 ± 25 km{{R|Fornasier2013}} |

||

| 質量 = (6. |

| 質量 = (6.348 ± 0.019){{e|20}} [[キログラム|kg]]{{R|Grundy2019}}<br><small>(ヴァンスの質量を含む)</small> |

||

| 平均密度 = |

| 平均密度 = 1.53{{+-|0.15|0.13}} [[グラム毎立方メートル|g/cm<sup>3</sup>]]{{R|Fornasier2013}} |

||

| 表面重力 = 0. |

| 表面重力 = ~0.2 [[メートル毎秒毎秒|m/s<sup>2</sup>]] |

||

| 脱出速度 = 0. |

| 脱出速度 = ~0.43 [[メートル毎秒|km/s]] |

||

| 自転周期 = |

| 自転周期 = |

||

| スペクトル分類 = |

| スペクトル分類 = [[太陽系外縁天体#スペクトル型|中間的(Neutral)]]{{R|Barucci2008}} |

||

| 絶対等級 = 2. |

| 絶対等級 = 2.31 ± 0.03{{R|Fornasier2013}}<br>2.41 ± 0.05{{R|Brown2010}} |

||

| アルベド = 0. |

| アルベド = 0.231{{+-|0.018|0.011}}{{R|Fornasier2013}} |

||

| 赤道傾斜角 = |

| 赤道傾斜角 = |

||

| 表面温度 = |

| 表面温度 = < 44 [[ケルビン|K]]{{R|Barucci2008}}(< -229 [[摂氏|℃]]) |

||

| 色指数_BV = 0.68 |

| 色指数_BV = 0.68{{R|deBergh2005}} |

||

| 色指数_VR = 0.37 |

| 色指数_VR = 0.37{{R|deBergh2005}} |

||

| 色指数_VI = |

| 色指数_VI = |

||

| 色指数_VJ = |

| 色指数_VJ = |

||

| 色指数_VH = |

| 色指数_VH = |

||

}} |

}} |

||

{{天体 終了 |

{{天体 終了 |

||

| 色 = 小惑星 |

| 色 = 小惑星 |

||

}} |

}} |

||

'''オルクス'''<ref>{{cite web|url=http://sendaiuchukan.jp/data/occult/Index%20Asteroidal%20Occultation%20Worldwide%20Jp.xls|date=2018-03-03|title=全世界の観測成果 ver.2|publisher=[[薩摩川内市せんだい宇宙館]]|accessdate=2019-03-11|format=Excel}}</ref>({{Lang-en|90482 Orcus}})または'''オーカス'''<ref>{{cite book|和書|author=天文年鑑編集委員会|title=[[天文年鑑]] 2020年版|page=269|ISBN=978-4-416-71948-0|year=2019|publisher=[[誠文堂新光社]]}}</ref>は、[[エッジワース・カイパーベルト]]の中を[[公転]]する[[太陽系外縁天体]]である。約910 kmの[[直径]]を持ち、[[準惑星]]([[冥王星型天体]])に分類される可能性がある天体の一つである{{R|Brown2018}}。[[ヴァンス (衛星)|ヴァンス]]という大型の[[衛星]]を持っている。オルクスの表面は比較的明るく、その[[アルベド]](反射能)は約23%に達しており、表面の色は灰青色で[[水]]の[[氷]]が豊富に存在しているとされている。氷は主に結晶形で存在しており、これは過去の[[氷の火山|氷火山活動]]に関連している可能性がある。また、[[メタン]]や[[アンモニア]]などの他の化合物も表面に存在する可能性がある。オルクスは[[2004年]][[2月17日]]に[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の[[天文学者]]である[[マイケル・ブラウン (天文学者)|マイケル・ブラウン]]、[[チャドウィック・トルヒージョ]]、[[デイヴィッド・ラビノウィッツ]]によって発見された{{R|jpldata|MPC}}。 |

|||

{{commonscat|90482 Orcus}} |

|||

'''オルクス'''<ref>{{cite web|url=http://sendaiuchukan.jp/data/occult/Index%20Asteroidal%20Occultation%20Worldwide%20Jp.xls |date=2018-03-03|title=全世界の観測成果 ver.2|publisher=[[薩摩川内市せんだい宇宙館]]|accessdate=2019-03-11|format=Excel}}</ref> (90482 Orcus) は、将来的に[[準惑星]]([[冥王星型天体]])に分類される可能性がある[[太陽系外縁天体]]の一つ。[[カリフォルニア工科大学]]の[[マイケル・ブラウン (天文学者)|マイケル・ブラウン]]、[[ジェミニ天文台]]の[[チャドウィック・トルヒージョ]]、[[イェール大学]]の[[デイヴィッド・ラビノウィッツ]]らによって発見された。公式には初めて写真に捉えられたのは[[2004年]][[2月17日]]、発見地は[[パロマー天文台]]とされているが、実際には[[1951年]]にも観測されていたことが後に判明した。 |

|||

オルクスは[[海王星]]と2:3の[[軌道共鳴]]を起こしている太陽系外縁天体が分離される[[冥王星族]]に属しており、これはオルクスが軌道を2周公転している間に海王星は軌道を3周公転していることを意味している{{R|Buie}}。この特性は[[冥王星]]にも共通しているが、オルクスの軌道は冥王星のものとは[[位相]]が逆になっており、冥王星が[[近点・遠点|近日点]]にあるとき、オルクスは[[近点・遠点|遠日点]]にあることになる(逆の場合でも同様に成立する){{R|MPC2004-D15}}。さらに、[[離心率|軌道離心率]]と[[軌道傾斜角]]は似ているが、オルクスの遠日点は冥王星とはほぼ反対の方向にある。これらの類似点、そして冥王星を公転する大きな衛星[[カロン (衛星)|カロン]]を想起させる大型の衛星ヴァンスの対比により、オルクスは「アンチ・プルート(''The anti-Pluto'')」とも称されている{{R|MBP}}。 |

|||

== 性質 == |

|||

オルクスの[[視等級]]は18.5<!--おそらく発見当時。2007年現在は19.1~2-->であり、(50000) [[クワオアー]]と同等である。軌道タイプを見ると[[冥王星族]]に属する。21世紀初頭現在の位置は遠日点のやや手前で、クワオアーより遠くに位置している(近日点はオルクスの方が近い)。太陽から受ける光が少ないため、天体のサイズはクワオアーと比べ大きいと判断された。トルヒージョは[[アルベド]](反射率)を0.09であると想定した上で、天体の直径は1,600kmであると計算した。これは外縁天体の中でも大型の部類に入るが、現在では下方修正されている。 |

|||

== |

== 歴史 == |

||

=== 発見 === |

|||

天体のサイズが[[冥王星]]に近く、また似通った軌道を持つため、名前は[[冥府]]の住人から付けられた。[[国際天文学連合]]の命名委員会は、発見者の提案した'''[[オルクス]]'''という名を承認し、2004年[[11月22日]]に公表した。オルクスは[[エトルリア人|エトルリア神話]]と[[ローマ神話]]の[[死神]]であり、また[[ギリシア神話]]の[[ハーデース]](ローマ神話の[[プルートー]])と同一視されている。 |

|||

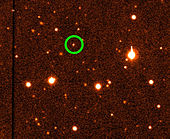

[[File:Orcus nasa.jpg|thumb|left|upright|2004年に撮影されたオルクスの発見画像<ref>{{cite web|url=https://solarsystem.nasa.gov/resources/401/distant-planetoid/|title=Distant Planetoid|publisher=[[アメリカ航空宇宙局|NASA]]|website=solarsystem.nasa.gov|accessdate=2020-04-08}}</ref>]] |

|||

オルクスは2004年2月17日に[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の[[天文学者]]である[[カリフォルニア工科大学]]の[[マイケル・ブラウン (天文学者)|マイケル・ブラウン]]、[[ジェミニ天文台]]の[[チャドウィック・トルヒージョ]]、[[イェール大学]]の[[デイヴィッド・ラビノウィッツ]]によって発見された{{R|jpldata|MPC}}。後に、[[1951年]][[11月8日]]に[[パロマー天文台]]で撮影された画像にオルクスが映っていたことが[[デジタイズド・スカイ・サーベイ]]により判明している{{R|MPC}}。 |

|||

== |

=== 名称 === |

||

オルクスという名称は、[[エトルリア神話]]と[[ローマ神話]]に登場する[[冥界]]の[[死神]]である[[オルクス]]に因んで名づけられた。冥王星の英語名「Pluto」の由来になった[[プルートー]]は冥界の支配者であるが、オルクスは冥界で有罪判決を受けた罪人である。この名称は2004年11月26日に[[小惑星センター]](MPC)によって発行された[[小惑星回報]](MPC 53177)にて公式に承認され掲載された。[[国際天文学連合]](IAU)が定めている天体の命名規則では、冥王星と同じ規模を持つ天体はプルートーが支配する冥界の神々の名に因んで命名されることが規定されている。したがって発見者らは、エトルリア神話において冥界で誓約を破った罪人である死神オルクスの名を与えることを提案していた。この名称は発見者の一人であるマイケル・ブラウンは、彼の妻が子供のころに過ごし、頻繁に訪れていたというオルクスと発音が同じ[[サンフアン郡 (ワシントン州)#主な島|オーカス島]]にも因むという私的な言及もしている<ref>{{cite web|author=Michael E. Brown|url=http://www.mikebrownsplanets.com/2009/04/orcus-porcus.html|title=Orcus Porcus|publisher=Mike Brown's Planets (blog)|date=2009-04-06|accessdate=2020-04-08}}</ref>。 |

|||

[[2007年]][[2月22日]]付の[[国際天文学連合回報]] (IAUC) 8812号で、[[2005年]][[11月13日]]から行われていた[[ハッブル宇宙望遠鏡]]による観測結果の分析によりオルクスの衛星が発見されたことが報告された。2009年4月に、マイケル・ブラウンによってエトルリア神話でのオルクスの眷族に由来する'''[[ヴァンス (衛星)|ヴァンス]]'''という名前が申請され、2010年3月に正式承認された。アルベドがオルクスと同じだと仮定すると、ヴァンスの直径は約 262 ± 170 km で、半径 9,000 km ほどの軌道を10日弱の周期で公転しており、[[自転と公転の同期|自転と公転が同期]]していると考えられる。 |

|||

オルクスの衛星ヴァンスはエトルリア神話における冥界に居る、翼を持つ女性の[[悪魔]]の名に因んで2005年3月30日に命名された。ヴァンスは死の瞬間に現れうるとされ、死者を冥界へ案内するために頻繁に行動するとされている<ref name="Johnston">{{cite web|author=Wm. Robert Johnston|url=http://www.johnstonsarchive.net/astro/astmoons/am-90482.html|title=(90482) Orcus|publisher=Johnston's Archive|date=2007-03-04|accessdate=2020-04-08}}</ref>。 |

|||

== 物理的特性 == |

|||

=== 大きさと明るさ === |

|||

[[File:Orcus, Earth & Moon size comparison.png|left|thumb|upright|地球と[[月]]との大きさの比較]] |

|||

オルクスの[[絶対等級]]は約2.3[[等級 (天文)|等級]]である{{R|Fornasier2013}}。[[スピッツァー宇宙望遠鏡]]の[[赤外線#遠赤外線|遠赤外線]]での観測<ref>{{cite book |

|||

|last=Stansberry|first=J.|author2= Grundy, W.|author3=Brown, M.|author4=Cruikshank, D.|author5=Spencer, J.|author6=Trilling, D.|author7=Margot, J.-L.|year=2008|title=The Solar System Beyond Neptune|chapter=Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from the Spitzer Space Telescope|editor=M. A. Barucci|editor2=H. Boehnhardt|editor3=D. P. Cruikshank|editor4=A. Morbidelli|publisher=University of Arizona Press|location=Tucson|pages=161–179|isbn=978-0816527557|bibcode=2008ssbn.book..161S}}</ref>、および[[ハーシェル宇宙天文台|ハーシェル宇宙望遠鏡]]の[[サブミリ波]]帯での観測によるオルクスの探知では、[[直径]]は958.4 [[キロメートル|km]]、[[不確実性]]は22.9 kmと推定された{{R|Fornasier2013}}。オルクスの[[アルベド]](反射能)は約21~25%で{{R|Fornasier2013}}、これは1,000 kmに近い直径を持つ太陽系外縁天体の典型的な値である<ref>{{cite web|author=Wm. Robert Johnston|url=http://www.johnstonsarchive.net/astro/tnodiam.html|title=TNO/Centaur diameters and albedos|publisher=Johnston's Archive|date=2008-09-17|accessdate=2020-04-08}}</ref>。明るさと大きさの推定は、オルクスが特異な天体であるという仮定の下で行われた。比較的大型な衛星ヴァンスの存在はこれらの特性をかなり左右するかもしれない。ヴァンスの絶対等級は4.88等級と推定されており、これはオルクスより約11倍暗い{{R|Brown2010}}。2016年に行われた[[アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計]](ALMA)によるサブミリ波測定ではヴァンスの直径は475 kmと比較的大きく、アルベドは約8%で、オルクスの直径は以前の推定よりわずかに小さい910 kmと測定された{{R|Brown2018}}。2017年に起きたヴァンスによる[[恒星]]の[[掩蔽]]観測で、ヴァンスの直径は442.5 km、不確実性は10.2 kmであると求められた{{R|Sickafoose2018}}。マイケル・ブラウンはウェブサイトで、オルクスは「ほぼ確実」に準惑星になる天体としてリストに載せている{{R|Brown-dplist}}。G. Tancrediはオルクスを準惑星として位置付けており<ref>{{cite web|author=Tancredi, G.|author2=Favre, S.|url=http://www.lpi.usra.edu/meetings/acm2008/pdf/8261.pdf|format=PDF|title=Which are the dwarfs in the solar system?|publisher=Asteroids, Comets, Meteors|year=2008|accessdate=2020-04-08}}</ref>、2006年にまとめられた[[国際天文学連合による惑星の定義|国際天文学連合の草案]]に沿って準惑星とみなされるのに十分大きいと結論付けているが<ref>{{cite web|last=Gingerich|first=Owe|url=https://www.iau.org/static/publications/ga_newspapers/20060812.pdf|format=PDFn|title=The Path to Defining Planets|work=Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics and IAU EC Planet Definition Committee chair|page=4 <!-- Series 3 -->|date=2006-08-16|accessdate=2020-04-08}}</ref>、現時点で国際天文学連合はオルクスを公式に準惑星とは認定していない<ref>{{cite web|url=http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/Planets#DwarfPlanets|title=Planetary Names: Planet and Satellite Names and Discoverers|work=Gazetteer of Planetary Nomenclature|publisher=International Astronomical Union (Working Group for Planetary System Nomenclature)|accessdate=2020-04-08}}</ref><ref>{{cite web|url=http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Dwarf&Display=Sats|title=List of Dwarf Planets|publisher=NASA|accessdate=2020-04-08|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120504013756/http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Dwarf&Display=Sats|archivedate=2012-05-04}}</ref>。 |

|||

=== 質量と密度 === |

|||

オルクスとヴァンスを足し合わせた質量は(6.348 ± 0.019){{e|20}} [[キログラム|kg]]で{{R|Grundy2019}}、これは[[土星]]の衛星である[[テティス (衛星)|テティス]](6.175{{e|20}} kg)の質量とほぼ同等である<ref>{{cite journal|last=Jacobson|first=R. A.|last2=Antreasian|first2=P. G.|last3=Bordi|first3=J. J.|last4=Criddle|first4=K. E.|last5=Ionasescu|first5=R.|last6=Jones|first6=J. B.|last7=Mackenzie|first7=R. A.|last8=Meek|first8=M. C.|last9=Parcher|first9=D.|last10=Pelletier|first10=F. J.|last11=Owen, Jr.|first11=W. M.|last12=Roth|first12=D. C.|last13=Roundhill|first13=I. M.|last14=Stauch|first14=J. R.|title=The Gravity Field of the Saturnian System from Satellite Observations and Spacecraft Tracking Data|year=2006|journal=The Astronomical Journal|volume=132|issue=6|pages=2520–2526|doi=10.1086/508812|bibcode=2006AJ....132.2520J}}</ref>。現在、準惑星に分類されている天体の中で最も質量が大きな[[エリス (準惑星)|エリス]](1.66{{e|22}} kg)と比較すると、オルクス系の質量はエリスの3.8%に相当する{{R|Brown2010}}<ref>{{cite journal|last=Brown|first=Michael E.|last2=Schaller|first2=Emily L.|title=The Mass of Dwarf Planet Eris|year=2007|journal=Science|volume=316|issue=5831|page=1585|pmid=17569855|doi=10.1126/science.1139415|bibcode=2007Sci...316.1585B}}</ref>。オルクスとヴァンスそれぞれがこの質量のどれだけの割合を占めているかは、双方の相対[[密度]]に依存する。オルクスの密度は約1.53 [[グラム毎立方センチメートル|g/cm<sup>3</sup>]]だが、ヴァンスの密度は不確かで、推定値は0.8~1.53 g/cm<sup>3</sup>の範囲になっている{{R|Fornasier2013|Sickafoose2018}}。 |

|||

=== スペクトルと表面 === |

|||

{{TNO imagemap}} |

|||

2004年に行われたオルクスの最初の[[分光]]観測では、オルクスの[[可視光線|可視光]][[スペクトル]]が平坦(中間的な色)で、特徴がないことが示されたが、[[赤外線#近赤外線|近赤外線]]では波長1.5~2.0 [[マイクロメートル|μm]]の範囲に中程度に強い水の吸収帯(Water absorption band)がみられた{{R|Fornasier2004}}。オルクスの中間的な可視光スペクトルと強い水の吸収帯は、オルクスが他の太陽系外縁天体とは異なっているようであることを示している{{R|Fornasier2004}}。同じく2004年に行われた[[ヨーロッパ南天天文台]](ESO)と[[ジェミニ天文台]]が行った更なる[[赤外線]]観測の結果、オルクスの表面に水の氷と[[ソリン (物質)|ソリン]]のような[[炭素化合物]]の混合物が存在するという結果がもたらされた{{R|deBergh2005}}。水の氷と[[メタン]]の氷は、それぞれオルクスの表面では全体の50%と30%までしか覆うことができないとされている{{R|Trujillo2005}}。表面の氷の割合は冥王星の衛星である[[カロン (衛星)|カロン]]よりも小さく、これはカロンよりも[[海王星]]の衛星[[トリトン (衛星)|トリトン]]に組成が類似していることを意味している{{R|Trujillo2005}}。 |

|||

2008年から2010年の後半にかけて行われた、より高い[[SN比]]を備えた新たな赤外線分光観測により、オルクスのスペクトルについて更なる特性が明らかになった。この分光観測で得られたオルクスのスペクトルには、波長1.65 μmの部分に表面に水の氷の結晶が存在している証拠である深い水の氷の吸収帯がみられ、また、波長2.22 μmの部分にも新たな吸収帯がみられた。後者の波長の吸収帯の起源については完全には分かっていないが、この吸収帯は水の氷に溶けている[[アンモニア]]か[[アンモニウム]]、またはメタンか[[エタン]]の氷によって発生しうる{{R|Barucci2008}}。[[放射輸送方程式]]モデリングでは、水の氷、(暗色化剤としての)ソリン、エタンの氷、およびアンモニウムイオン(NH<sub>4</sub><sup>+</sup>)の混合物がオルクスのスペクトルの特性に最もよく一致するのに対し、水の氷、ソリン、メタンの氷、そしてアンモニアのハイドレートの混合物だとすると、それよりわずかに一致性が劣る結果が示された。一方、アンモニア水和物、ソリンおよび水の氷のみの混合物では、納得のいく一致性は得られなかった{{R|Delsanti2010}}。したがってその研究結果が報告された2010年の時点では、オルクスの表面において存在が確実に識別された化合物は、水の氷とおそらく暗いソリンから成る混合物のみである{{R|Delsanti2010}}。 |

|||

オルクスは、質量の大きさが、太陽系外縁天体がメタンなどの揮発性物質を地表に十分保持できる閾値に位置するとされている{{R|Delsanti2010}}。オルクスの反射スペクトルは、[[ハウメア族]]とは無関係な太陽系外縁天体の中では最も深い水の氷の吸収帯を示している{{R|Brown2010}}。一方でオルクスの赤外線スペクトルは、[[天王星の衛星|天王星の大型氷衛星]]に非常によく似ている{{R|Brown2010}}。他の太陽系外縁天体の中では、冥王星族に属している大型の太陽系外縁天体{{mpl|2003 AZ|84}}と冥王星の衛星カロンがオルクスと類似した表面スペクトルを持っており{{R|Barucci2008}}、平坦で特徴のない可視スペクトルと中程度に強い水の氷の吸収帯が見られる近赤外線スペクトルを持つ{{R|Delsanti2010}}。 |

|||

=== 氷火山活動 === |

|||

太陽系外縁天体の表面にある水の氷の結晶は、約1000万年で銀河からの放射と[[太陽放射]]によって完全に[[アモルファス]]化するとされている{{R|Barucci2008}}。よって、オルクスの表面に水の氷の結晶、そしておそらくアンモニアの氷が存在しているであろうことから、オルクスで表面を更新するメカニズムが過去に活発であった可能性があることが示されている{{R|Barucci2008}}。これまでのところ、他の太陽系外縁天体や[[ミランダ (衛星)|ミランダ]]を除く巨大惑星の氷衛星からはアンモニアは検出されていない{{R|Barucci2008}}。オルクスの1.65 μm波長帯(バンド)は、カロンや[[クワオアー]]、[[ハウメア (準惑星)|ハウメア]]、巨大惑星を公転する氷衛星と同様に「広くて深い(深度12%)」ものとなっている{{R|Barucci2008}}。一部の計算では、表面を更新しうるメカニズムの1つとして考えられている[[氷の火山|氷火山活動]](Cryovolcanism)が、直径が1,000 kmを超える太陽系外縁天体で実際に発生しうる可能性が示されている{{R|Delsanti2010}}。オルクスは、過去にそのような活動を少なくとも1回経験した可能性があり、その結果、表面のアモルファス化していた水の氷が結晶質に変化したかもしれない。このような場合に好ましい火山活動のタイプは、水とアンモニアの溶融物からのメタンの[[溶解]]によって引き起こされる爆発的な水性火山活動(Aqueous volcanism)であったかもしれない{{R|Delsanti2010}}。[[放射性崩壊]]による内部加熱のモデルでは、オルクスが内部に液体の水から成る内部海洋を維持できる可能性が示唆されている<ref>{{cite journal|last=Hussmann|first=Hauke|last2=Sohl|first2=Frank|last3=Spohn|first3=Tilman|url=https://www.researchgate.net/publication/225019299|title=Subsurface oceans and deep interiors of medium-sized outer planet satellites and large trans-neptunian objects|year=2006|journal=Icarus|volume=185|issue=1|pages=258–273|doi=10.1016/j.icarus.2006.06.005|bibcode=2006Icar..185..258H}}</ref>。 |

|||

== 軌道と自転 == |

|||

{{Multiple image |

|||

| align = right |

|||

| direction = |

|||

| width = |

|||

| image1 = Orcus-motion.png |

|||

| width1 = 224 |

|||

| caption1 = 海王星の公転周期と等しい周期を持つオルクスの[[回転座標系]]の[[軌道共鳴|平均運動共鳴]] |

|||

| image2 = TheKuiperBelt Orbits Orcus2.svg |

|||

| width2 = 350 |

|||

| caption2 = オルクス(青色)、冥王星(赤色)、海王星(灰色)の軌道。それぞれの軌道上における近日点(q)と遠日点(Q)の位置と前回もしくは次回のそれらの地点の通過時期が表記されている(それぞれの天体の位置と近日点・遠日点の日付は2006年4月時点によるもの)。 |

|||

}} |

|||

オルクスは海王星と2:3の[[軌道共鳴]]状態にあり、[[公転周期]]は約245年で{{R|jpldata|Buie}}、 [[冥王星族]]に分類される{{R|jpldata|MPC}}。軌道面は、[[黄道]]面に対して約20.6[[度 (角度)|度]]傾いている{{R|jpldata}}。オルクスの軌道は冥王星の軌道に似ているが(どちらも[[近点・遠点|近日点]]は黄道面より上側にある)、近日点と[[近点・遠点|遠日点]]の方向は大きく異なる。オルクスの軌道の一部は海王星の軌道に近づいているが、2つの天体間の共鳴により、オルクス自体は常に海王星から遠く離れた位置にある(両者の間には常に60度を超える{{仮リンク|分離角|en|Angular separation}}がある)。オルクスは14,000年以上に渡って、海王星から18 au以上離れた領域に留まっていると考えられている{{R|MPC2004-D15}}。海王星との相互共鳴によってオルクスと冥王星の軌道上における近日点と遠日点の位相が反対向きで、互いの軌道が対称的になるように制約されているが、それ以外のそれぞれの[[軌道要素]]は非常に似ているため、オルクスは、度々「アンチ・プルート(''The anti-Pluto''))と表現されることもある{{R|MBP}}。オルクスが最後に遠日点を通過したのは2019年で、2141年ごろに次の近日点通過を迎える{{R|jpldata}}。{{仮リンク|黄道深部サーベイ|en|Deep Ecliptic Survey}}(Deep Ecliptic Survey)によるシミュレーションでは、今後1000万年の間はオルクスの近日点距離が27.8 auにまで狭まることもあるとされている{{R|Buie}}。 |

|||

それぞれの測光調査において異なる結果が示されているため、オルクスの[[自転周期]]は不確かなものになっている。その測定結果の中には、7〜21時間の範囲の低振幅変動を示すものもあれば、変動を示さないものも存在している{{R|Delsanti2010}}。オルクスの[[地軸]]はおそらく衛星ヴァンスの軌道軸と一致しているとみられている。この場合、現在オルクスは地球に対して地軸を向けていることになり、自転による光度の変化がほとんどないことを説明できる{{R|Delsanti2010|Ortiz2010}}。天文学者の[[ホセ・ルイス・オルティス]]とその同僚らは、オルクスとヴァンスが[[自転と公転の同期|潮汐固定]](自転と公転の同期)されていないと仮定して、考えられるオルクスの自転周期として約10.5時間という値を導き出している{{R|Ortiz2010}}。一方で、仮にオルクスとヴァンスが潮汐固定されている場合、オルクスの自転周期はヴァンスの公転周期と同じ約9.7日になるとされている{{R|Ortiz2010}}。 |

|||

== 衛星 == |

|||

{{Main|ヴァンス (衛星)}} |

|||

オルクスは、'''ヴァンス'''(正式名称 (90482) Orcus I Vanth)と呼ばれる1個の[[衛星]]を持つことが知られている。ヴァンスはマイケル・ブラウンとT.-A. Suerによって、2005年11月13日に行われた[[ハッブル宇宙望遠鏡]]による観測結果の分析から発見され、2007年2月22日付の[[国際天文学連合回報]](IAUC)8812号でその発見が発表された{{R|Johnston}}<ref>{{cite web|author=Daniel W. E. Green|url=http://www.cbat.eps.harvard.edu/iauc/08800/08812.html|title=IAUC 8812: Sats OF 2003 AZ_84, (50000), (55637),, (90482)|publisher=International Astronomical Union Circular|date=2007-02-22|accessdate=2020-04-08}}</ref>。2016年に行われたオルクス・ヴァンス系の空間分解サブミリ波イメージングでは、ヴァンスの大きさが比較的大きいことが分かり、直径は475 km、不確実性は75 kmとされた{{R|Brown2018}}。この推定値は、2017年にヴァンスが恒星を[[掩蔽]]した際に求められた推定値である約442.5 kmとよく一致している{{R|Sickafoose2018}}。冥王星の衛星カロンと同じように、ヴァンスも主天体であるオルクスに対する大きさがかなり大きいこともまた、オルクスが「アンチ・プルート」と表現される一因である。オルクスが準惑星として正式に認定されれば、ヴァンスはカロン、[[ディスノミア (衛星)|ディスノミア]]に次いで3番目に大きい既知の準惑星の衛星となる。オルクスとヴァンスの質量比は不確かで、おそらく12 : 1から33 : 1の範囲内だろうと考えられている<ref>{{cite journal|last=Carry|first=B.|last2=Hestroffer|first2=D.|last3=Demeo|first3=F. E.|last4=Thirouin|first4=A.|last5=Berthier|first5=J.|last6=Lacerda|first6=P.|last7=Sicardy|first7=B.|last8=Doressoundiram|first8=A.|last9=Dumas|first9=C.|last10=Farrelly|first10=D.|last11=Müller|first11=T. G.|title=Integral-field spectroscopy of (90482) Orcus-Vanth|year=2011|journal=Astronomy and Astrophysics|volume=534|pages=A115|bibcode=2011A&A...534A.115C|arxiv=1108.5963|doi=10.1051/0004-6361/201117486}}</ref>。 |

|||

== 出典 == |

== 出典 == |

||

{{Reflist|2|refs= |

|||

{{reflist}} |

|||

<ref name="jpldata">{{cite web|url=http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2090482|title=JPL Small-Body Database Browser: 90482 Orcus (2004 DW)|work=[[JPL Small-Body Database]]|publisher=[[ジェット推進研究所|Jet Propulsion Laboratory]]|accessdate=2020-04-08}} (2020-02-03 last obs.)</ref> |

|||

<ref name="MPC">{{cite web|url=http://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=90482|title=90482 Orcus (2004 DW)|publisher=[[小惑星センター|Minor Planet Center]]|accessdate=2020-04-08}}</ref> |

|||

<ref name="Horizons">{{cite web|url=http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi?find_body=1&body_group=sb&sstr=Orcus|title=HORIZONS Web-Interface |

|||

|work=JPL Solar System Dynamics|publisher=Jet Propulsion Laboratory|accessdate=2020-04-08}}</ref> |

|||

<ref name="Brown-dplist">{{cite web|author=Michael E. Brown|url=http://www.gps.caltech.edu/~mbrown/dps.html|title=How many dwarf planets are there in the outer solar system? (updates daily)|publisher=California Institute of Technology|date=2011-09-23|accessdate=2020-04-08|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20111018154917/http://www.gps.caltech.edu/~mbrown/dps.html|archivedate=2011-10-18}}</ref> |

|||

<ref name="Buie">{{cite web|author=Buie, Marc W.|url=http://www.boulder.swri.edu/~buie/kbo/astrom/90482.html|title=Orbit Fit and Astrometric record for 90482|publisher=SwRI (Space Science Department)|date=2007-12-22|accessdate=2020-04-08}}</ref> |

|||

<ref name="MPEC 2009-E53">{{cite web|url=http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K09/K09E53.html|title=MPEC 2009-E53 :Distant Minor Planets (2009 MAR. 30.0 TT)|publisher=Minor Planet Center|date=2009-03-11|accessdate=2020-04-08}}</ref> |

|||

<ref name="Brown2018">{{cite journal|last=Brown|first=Michael E.|last2=Butler|first2=Bryan J.|title=Medium-sized satellites of large Kuiper belt objects|year=2018|journal=The Astronomical Journal|volume=156|issue=4|pages=164|doi=10.3847/1538-3881/aad9f2|arxiv=1801.07221}}</ref> |

|||

<ref name="Fornasier2013">{{cite journal|last=Fornasier|first=S.|last2=Lellouch|first2=E.|last3=Müller, P.|first3=T. ''et al.''|title=TNOs are Cool: A survey of the trans-Neptunian region. VIII. Combined Herschel PACS and SPIRE observations of 9 bright targets at 70–500 ''µ''m.|year=2013|journal=Astronomy and Astrophysics|volume=555|pages=A92|doi=10.1051/0004-6361/201321329|bibcode=2013A&A...555A..15F|arxiv=1305.0449}}</ref> |

|||

<ref name="Grundy2019">{{cite journal|last=Grundy|first=W. M.|last2=Noll|first2=K. S.|last3=Roe|first3=H. G.|last4=Buie|first4=M. W.|last5=Porter|first5=S. B.|last6=Parker|first6=A. H.|last7=Nesvorný|first7=D.|last8=Benecchi|first8=S. D.|last9=Stephens|first9=D. C.|last10=Trujillo|first10=C. A. |url=http://www2.lowell.edu/~grundy/abstracts/preprints/2019.TNB_orbits.pdf|format=PDF|title=Mutual Orbit Orientations of Transneptunian Binaries|year=2019|journal=Icarus|doi=10.1016/j.icarus.2019.03.035|issn=0019-1035}}</ref> |

|||

<ref name="Barucci2008">{{cite journal|last=Barucci|first=M. A.|last2=Merlin|first2=F.|last3=Guilbert|first3=A.|last4=de Bergh|first4=C.|last5=Alvarez-Candal|first5=A. ''et al.''|title=Surface composition and temperature of the TNO Orcus|year=2008|journal=Astronomy and Astrophysics|volume=479|issue=1|pages=L13–L16|doi=10.1051/0004-6361:20079079|bibcode=2008A&A...479L..13B}}</ref> |

|||

<ref name="Brown2010">{{cite journal|last=Brown|first=M. E.|author2= Ragozzine, D.|author3= Stansberry, J.|author4= Fraser, W. C.|title=The size, density, and formation of the Orcus-Vanth system in the Kuiper belt|year=2010|journal=The Astronomical Journal|volume=139|issue=6|pages=2700–2705|doi=10.1088/0004-6256/139/6/2700|bibcode=2010AJ....139.2700B|arxiv=0910.4784}}</ref> |

|||

<ref name="deBergh2005">{{cite journal|last=de Bergh|first=C.|author2=A. Delsanti| author3=G. P. Tozzi|author4=E. Dotto|author5=A. Doressoundiram|author6=M. A. Barucci|title=The Surface of the Transneptunian Object 9048 Orcus|year=2005|journal=Astronomy and Astrophysics|volume=437|issue=3|pages=1115–1120|doi=10.1051/0004-6361:20042533|bibcode=2005A&A...437.1115D}}</ref> |

|||

<ref name="MPC2004-D15">{{cite web|url=http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K04/K04D15.html|title=MPEC 2004-D15 : 2004 DW|publisher=Minor Planet Center|date=2004-02-20|accessdate=2020-04-08}}</ref> |

|||

<ref name="MBP">{{cite web|author=Michael E. Brown|url=http://www.mikebrownsplanets.com/2009/03/s1-90482-2005-needs-your-help.html|title=S/2005 (90482) 1 needs your help|publisher=Mike Brown's Planets (blog)|date=2009-03-23|accessdate=2020-04-08}}</ref> |

|||

<ref name="Sickafoose2018">{{cite journal|last=Sickafoose|first=A. A.|last2=Bosh|first2=A. S.|last3=Levine|first3=S. E.|last4=Zuluaga|first4=C. A.|last5=Genade|first5=A.|last6=Schindler|first6=K.|last7=Lister|first7=T. A.|last8=Person|first8=M. J.|title=A stellar occultation by Vanth, a satellite of (90482) Orcus|year=2018|journal=Icarus|volume=319|pages=657–668|doi=10.1016/j.icarus.2018.10.016|arxiv=1810.08977}}</ref> |

|||

<ref name="Fornasier2004">{{cite journal|last=Fornasier|first=S.|author2=Dotto, E.|author3=Barucci, M. A.|author4=Barbieri, C.|title=Water ice on the surface of the large TNO 2004 DW|year=2004|journal=Astronomy and Astrophysics|volume=422|issue=2|pages=L43–L46|doi=10.1051/0004-6361:20048004|bibcode=2004A&A...422L..43F}}</ref> |

|||

<ref name="Trujillo2005">{{cite journal|last=Trujillo|first=Chadwick A.|last2=Brown|first2=Michael E.|last3=Rabinowitz|first3 = David L.|last4=Geballe|first4=Thomas R.|title=Near‐Infrared Surface Properties of the Two Intrinsically Brightest Minor Planets: (90377) Sedna and (90482) Orcus|year=2005|journal=The Astrophysical Journal|volume=627|issue=2| pages=1057–1065|doi=10.1086/430337|bibcode=2005ApJ...627.1057T|arxiv=astro-ph/0504280}}</ref> |

|||

<ref name="Delsanti2010">{{cite journal|last=Delsanti|first=A.|last2=Merlin|first2=F.|last3=Guilbert–Lepoutre|first3=A. ''et al.''|title=Methane, ammonia, and their irradiation products at the surface of an intermediate-size KBO? A portrait of Plutino (90482) Orcus|year=2010|journal=Astronomy and Astrophysics|volume=627|issue=2|pages=1057|doi=10.1051/0004-6361/201014296|bibcode=2010A&A...520A..40D|arxiv=1006.4962}}</ref> |

|||

<ref name="Ortiz2010">{{cite journal|last=Ortiz|first=J. L.|last2=Cikota|first2=A.|last3=Cikota|first3=S.|last4=Hestroffer|first4=D.|last5=Thirouin|first5=A.|last6=Morales|first6=N.|last7=Duffard|first7=R.|last8=Gil-Hutton|first8=R.|last9=Santos-Sanz|first9=P.|last10=De La Cueva|first10=I.|title=A mid-term astrometric and photometric study of trans-Neptunian object (90482) Orcus|year=2010|journal=Astronomy and Astrophysics|volume=525|pages=A31|doi=10.1051/0004-6361/201015309|bibcode=2011A&A...525A..31O|arxiv=1010.6187}}</ref> |

|||

}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

| 77行目: | 159行目: | ||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

{{commonscat|90482 Orcus}} |

|||

* [http://www.chadtrujillo.com/2004dw/ チャド・トルヒージョによるオルクスの紹介ページ] |

* [http://www.chadtrujillo.com/2004dw/ チャド・トルヒージョによるオルクスの紹介ページ] |

||

* [http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3506329.stm First BBC article] |

* [http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3506329.stm First BBC article] |

||

2020年4月23日 (木) 06:22時点における版

| オルクス ファイル:Orcus (2).png 90482 Orcus | |

|---|---|

| |

ハッブル宇宙望遠鏡が撮影したオルクスと衛星ヴァンスの画像

| |

| 仮符号・別名 | 2004 DW[1][2] |

| 見かけの等級 (mv) | 19.1(衝の位置にあるとき)[3] |

| 分類 | 太陽系外縁天体[1] 冥王星型天体候補[4] |

| 軌道の種類 | 冥王星族[5][6] |

| 発見 | |

| 発見日 | 2004年2月17日[1][2] |

| 発見者 | M. ブラウン[1][2] C. トルヒージョ[1][2] D. ラビノウィッツ[1][2] |

| 軌道要素と性質 元期:2020年5月31.0日(JD 2,459,000.5)[1] | |

| 軌道長半径 (a) | 39.174 au[1] |

| 近日点距離 (q) | 30.281 au[1] |

| 遠日点距離 (Q) | 48.067 au[1] |

| 離心率 (e) | 0.227[1] |

| 公転周期 (P) | 245.19 年[1] (89,557.237 日[1]) |

| 軌道傾斜角 (i) | 20.592°[1] |

| 近日点引数 (ω) | 72.31°[1] |

| 昇交点黄経 (Ω) | 268.799°[1] |

| 平均近点角 (M) | 181.734°[1] |

| 前回近日点通過 | 1896年頃 |

| 次回近日点通過 | JD 2503347.642[1] (2141年10月31日) |

| 衛星の数 | 1 |

| 物理的性質 | |

| 直径 | 910+50 −40 km[7] 917 ± 25 km[8] |

| 質量 | (6.348 ± 0.019)×1020 kg[9] (ヴァンスの質量を含む) |

| 平均密度 | 1.53+0.15 −0.13 g/cm3[8] |

| 表面重力 | ~0.2 m/s2 |

| 脱出速度 | ~0.43 km/s |

| スペクトル分類 | 中間的(Neutral)[10] |

| 絶対等級 (H) | 2.31 ± 0.03[8] 2.41 ± 0.05[11] |

| アルベド(反射能) | 0.231+0.018 −0.011[8] |

| 表面温度 | < 44 K[10](< -229 ℃) |

| 色指数 (B-V) | 0.68[12] |

| 色指数 (V-R) | 0.37[12] |

| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | |

オルクス[13](英語: 90482 Orcus)またはオーカス[14]は、エッジワース・カイパーベルトの中を公転する太陽系外縁天体である。約910 kmの直径を持ち、準惑星(冥王星型天体)に分類される可能性がある天体の一つである[7]。ヴァンスという大型の衛星を持っている。オルクスの表面は比較的明るく、そのアルベド(反射能)は約23%に達しており、表面の色は灰青色で水の氷が豊富に存在しているとされている。氷は主に結晶形で存在しており、これは過去の氷火山活動に関連している可能性がある。また、メタンやアンモニアなどの他の化合物も表面に存在する可能性がある。オルクスは2004年2月17日にアメリカの天文学者であるマイケル・ブラウン、チャドウィック・トルヒージョ、デイヴィッド・ラビノウィッツによって発見された[1][2]。

オルクスは海王星と2:3の軌道共鳴を起こしている太陽系外縁天体が分離される冥王星族に属しており、これはオルクスが軌道を2周公転している間に海王星は軌道を3周公転していることを意味している[5]。この特性は冥王星にも共通しているが、オルクスの軌道は冥王星のものとは位相が逆になっており、冥王星が近日点にあるとき、オルクスは遠日点にあることになる(逆の場合でも同様に成立する)[15]。さらに、軌道離心率と軌道傾斜角は似ているが、オルクスの遠日点は冥王星とはほぼ反対の方向にある。これらの類似点、そして冥王星を公転する大きな衛星カロンを想起させる大型の衛星ヴァンスの対比により、オルクスは「アンチ・プルート(The anti-Pluto)」とも称されている[16]。

歴史

発見

オルクスは2004年2月17日にアメリカの天文学者であるカリフォルニア工科大学のマイケル・ブラウン、ジェミニ天文台のチャドウィック・トルヒージョ、イェール大学のデイヴィッド・ラビノウィッツによって発見された[1][2]。後に、1951年11月8日にパロマー天文台で撮影された画像にオルクスが映っていたことがデジタイズド・スカイ・サーベイにより判明している[2]。

名称

オルクスという名称は、エトルリア神話とローマ神話に登場する冥界の死神であるオルクスに因んで名づけられた。冥王星の英語名「Pluto」の由来になったプルートーは冥界の支配者であるが、オルクスは冥界で有罪判決を受けた罪人である。この名称は2004年11月26日に小惑星センター(MPC)によって発行された小惑星回報(MPC 53177)にて公式に承認され掲載された。国際天文学連合(IAU)が定めている天体の命名規則では、冥王星と同じ規模を持つ天体はプルートーが支配する冥界の神々の名に因んで命名されることが規定されている。したがって発見者らは、エトルリア神話において冥界で誓約を破った罪人である死神オルクスの名を与えることを提案していた。この名称は発見者の一人であるマイケル・ブラウンは、彼の妻が子供のころに過ごし、頻繁に訪れていたというオルクスと発音が同じオーカス島にも因むという私的な言及もしている[18]。

オルクスの衛星ヴァンスはエトルリア神話における冥界に居る、翼を持つ女性の悪魔の名に因んで2005年3月30日に命名された。ヴァンスは死の瞬間に現れうるとされ、死者を冥界へ案内するために頻繁に行動するとされている[19]。

物理的特性

大きさと明るさ

オルクスの絶対等級は約2.3等級である[8]。スピッツァー宇宙望遠鏡の遠赤外線での観測[20]、およびハーシェル宇宙望遠鏡のサブミリ波帯での観測によるオルクスの探知では、直径は958.4 km、不確実性は22.9 kmと推定された[8]。オルクスのアルベド(反射能)は約21~25%で[8]、これは1,000 kmに近い直径を持つ太陽系外縁天体の典型的な値である[21]。明るさと大きさの推定は、オルクスが特異な天体であるという仮定の下で行われた。比較的大型な衛星ヴァンスの存在はこれらの特性をかなり左右するかもしれない。ヴァンスの絶対等級は4.88等級と推定されており、これはオルクスより約11倍暗い[11]。2016年に行われたアタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(ALMA)によるサブミリ波測定ではヴァンスの直径は475 kmと比較的大きく、アルベドは約8%で、オルクスの直径は以前の推定よりわずかに小さい910 kmと測定された[7]。2017年に起きたヴァンスによる恒星の掩蔽観測で、ヴァンスの直径は442.5 km、不確実性は10.2 kmであると求められた[22]。マイケル・ブラウンはウェブサイトで、オルクスは「ほぼ確実」に準惑星になる天体としてリストに載せている[4]。G. Tancrediはオルクスを準惑星として位置付けており[23]、2006年にまとめられた国際天文学連合の草案に沿って準惑星とみなされるのに十分大きいと結論付けているが[24]、現時点で国際天文学連合はオルクスを公式に準惑星とは認定していない[25][26]。

質量と密度

オルクスとヴァンスを足し合わせた質量は(6.348 ± 0.019)×1020 kgで[9]、これは土星の衛星であるテティス(6.175×1020 kg)の質量とほぼ同等である[27]。現在、準惑星に分類されている天体の中で最も質量が大きなエリス(1.66×1022 kg)と比較すると、オルクス系の質量はエリスの3.8%に相当する[11][28]。オルクスとヴァンスそれぞれがこの質量のどれだけの割合を占めているかは、双方の相対密度に依存する。オルクスの密度は約1.53 g/cm3だが、ヴァンスの密度は不確かで、推定値は0.8~1.53 g/cm3の範囲になっている[8][22]。

スペクトルと表面

2004年に行われたオルクスの最初の分光観測では、オルクスの可視光スペクトルが平坦(中間的な色)で、特徴がないことが示されたが、近赤外線では波長1.5~2.0 μmの範囲に中程度に強い水の吸収帯(Water absorption band)がみられた[29]。オルクスの中間的な可視光スペクトルと強い水の吸収帯は、オルクスが他の太陽系外縁天体とは異なっているようであることを示している[29]。同じく2004年に行われたヨーロッパ南天天文台(ESO)とジェミニ天文台が行った更なる赤外線観測の結果、オルクスの表面に水の氷とソリンのような炭素化合物の混合物が存在するという結果がもたらされた[12]。水の氷とメタンの氷は、それぞれオルクスの表面では全体の50%と30%までしか覆うことができないとされている[30]。表面の氷の割合は冥王星の衛星であるカロンよりも小さく、これはカロンよりも海王星の衛星トリトンに組成が類似していることを意味している[30]。

2008年から2010年の後半にかけて行われた、より高いSN比を備えた新たな赤外線分光観測により、オルクスのスペクトルについて更なる特性が明らかになった。この分光観測で得られたオルクスのスペクトルには、波長1.65 μmの部分に表面に水の氷の結晶が存在している証拠である深い水の氷の吸収帯がみられ、また、波長2.22 μmの部分にも新たな吸収帯がみられた。後者の波長の吸収帯の起源については完全には分かっていないが、この吸収帯は水の氷に溶けているアンモニアかアンモニウム、またはメタンかエタンの氷によって発生しうる[10]。放射輸送方程式モデリングでは、水の氷、(暗色化剤としての)ソリン、エタンの氷、およびアンモニウムイオン(NH4+)の混合物がオルクスのスペクトルの特性に最もよく一致するのに対し、水の氷、ソリン、メタンの氷、そしてアンモニアのハイドレートの混合物だとすると、それよりわずかに一致性が劣る結果が示された。一方、アンモニア水和物、ソリンおよび水の氷のみの混合物では、納得のいく一致性は得られなかった[31]。したがってその研究結果が報告された2010年の時点では、オルクスの表面において存在が確実に識別された化合物は、水の氷とおそらく暗いソリンから成る混合物のみである[31]。

オルクスは、質量の大きさが、太陽系外縁天体がメタンなどの揮発性物質を地表に十分保持できる閾値に位置するとされている[31]。オルクスの反射スペクトルは、ハウメア族とは無関係な太陽系外縁天体の中では最も深い水の氷の吸収帯を示している[11]。一方でオルクスの赤外線スペクトルは、天王星の大型氷衛星に非常によく似ている[11]。他の太陽系外縁天体の中では、冥王星族に属している大型の太陽系外縁天体2003 AZ84と冥王星の衛星カロンがオルクスと類似した表面スペクトルを持っており[10]、平坦で特徴のない可視スペクトルと中程度に強い水の氷の吸収帯が見られる近赤外線スペクトルを持つ[31]。

氷火山活動

太陽系外縁天体の表面にある水の氷の結晶は、約1000万年で銀河からの放射と太陽放射によって完全にアモルファス化するとされている[10]。よって、オルクスの表面に水の氷の結晶、そしておそらくアンモニアの氷が存在しているであろうことから、オルクスで表面を更新するメカニズムが過去に活発であった可能性があることが示されている[10]。これまでのところ、他の太陽系外縁天体やミランダを除く巨大惑星の氷衛星からはアンモニアは検出されていない[10]。オルクスの1.65 μm波長帯(バンド)は、カロンやクワオアー、ハウメア、巨大惑星を公転する氷衛星と同様に「広くて深い(深度12%)」ものとなっている[10]。一部の計算では、表面を更新しうるメカニズムの1つとして考えられている氷火山活動(Cryovolcanism)が、直径が1,000 kmを超える太陽系外縁天体で実際に発生しうる可能性が示されている[31]。オルクスは、過去にそのような活動を少なくとも1回経験した可能性があり、その結果、表面のアモルファス化していた水の氷が結晶質に変化したかもしれない。このような場合に好ましい火山活動のタイプは、水とアンモニアの溶融物からのメタンの溶解によって引き起こされる爆発的な水性火山活動(Aqueous volcanism)であったかもしれない[31]。放射性崩壊による内部加熱のモデルでは、オルクスが内部に液体の水から成る内部海洋を維持できる可能性が示唆されている[32]。

軌道と自転

オルクスは海王星と2:3の軌道共鳴状態にあり、公転周期は約245年で[1][5]、 冥王星族に分類される[1][2]。軌道面は、黄道面に対して約20.6度傾いている[1]。オルクスの軌道は冥王星の軌道に似ているが(どちらも近日点は黄道面より上側にある)、近日点と遠日点の方向は大きく異なる。オルクスの軌道の一部は海王星の軌道に近づいているが、2つの天体間の共鳴により、オルクス自体は常に海王星から遠く離れた位置にある(両者の間には常に60度を超える分離角がある)。オルクスは14,000年以上に渡って、海王星から18 au以上離れた領域に留まっていると考えられている[15]。海王星との相互共鳴によってオルクスと冥王星の軌道上における近日点と遠日点の位相が反対向きで、互いの軌道が対称的になるように制約されているが、それ以外のそれぞれの軌道要素は非常に似ているため、オルクスは、度々「アンチ・プルート(The anti-Pluto))と表現されることもある[16]。オルクスが最後に遠日点を通過したのは2019年で、2141年ごろに次の近日点通過を迎える[1]。黄道深部サーベイ(Deep Ecliptic Survey)によるシミュレーションでは、今後1000万年の間はオルクスの近日点距離が27.8 auにまで狭まることもあるとされている[5]。

それぞれの測光調査において異なる結果が示されているため、オルクスの自転周期は不確かなものになっている。その測定結果の中には、7〜21時間の範囲の低振幅変動を示すものもあれば、変動を示さないものも存在している[31]。オルクスの地軸はおそらく衛星ヴァンスの軌道軸と一致しているとみられている。この場合、現在オルクスは地球に対して地軸を向けていることになり、自転による光度の変化がほとんどないことを説明できる[31][33]。天文学者のホセ・ルイス・オルティスとその同僚らは、オルクスとヴァンスが潮汐固定(自転と公転の同期)されていないと仮定して、考えられるオルクスの自転周期として約10.5時間という値を導き出している[33]。一方で、仮にオルクスとヴァンスが潮汐固定されている場合、オルクスの自転周期はヴァンスの公転周期と同じ約9.7日になるとされている[33]。

衛星

オルクスは、ヴァンス(正式名称 (90482) Orcus I Vanth)と呼ばれる1個の衛星を持つことが知られている。ヴァンスはマイケル・ブラウンとT.-A. Suerによって、2005年11月13日に行われたハッブル宇宙望遠鏡による観測結果の分析から発見され、2007年2月22日付の国際天文学連合回報(IAUC)8812号でその発見が発表された[19][34]。2016年に行われたオルクス・ヴァンス系の空間分解サブミリ波イメージングでは、ヴァンスの大きさが比較的大きいことが分かり、直径は475 km、不確実性は75 kmとされた[7]。この推定値は、2017年にヴァンスが恒星を掩蔽した際に求められた推定値である約442.5 kmとよく一致している[22]。冥王星の衛星カロンと同じように、ヴァンスも主天体であるオルクスに対する大きさがかなり大きいこともまた、オルクスが「アンチ・プルート」と表現される一因である。オルクスが準惑星として正式に認定されれば、ヴァンスはカロン、ディスノミアに次いで3番目に大きい既知の準惑星の衛星となる。オルクスとヴァンスの質量比は不確かで、おそらく12 : 1から33 : 1の範囲内だろうと考えられている[35]。

出典

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x “JPL Small-Body Database Browser: 90482 Orcus (2004 DW)”. JPL Small-Body Database. Jet Propulsion Laboratory. 2020年4月8日閲覧。 (2020-02-03 last obs.)

- ^ a b c d e f g h i “90482 Orcus (2004 DW)”. Minor Planet Center. 2020年4月8日閲覧。

- ^ “HORIZONS Web-Interface”. JPL Solar System Dynamics. Jet Propulsion Laboratory. 2020年4月8日閲覧。

- ^ a b Michael E. Brown (2011年9月23日). “How many dwarf planets are there in the outer solar system? (updates daily)”. California Institute of Technology. 2011年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年4月8日閲覧。

- ^ a b c d Buie, Marc W. (2007年12月22日). “Orbit Fit and Astrometric record for 90482”. SwRI (Space Science Department). 2020年4月8日閲覧。

- ^ “MPEC 2009-E53 :Distant Minor Planets (2009 MAR. 30.0 TT)”. Minor Planet Center (2009年3月11日). 2020年4月8日閲覧。

- ^ a b c d Brown, Michael E.; Butler, Bryan J. (2018). “Medium-sized satellites of large Kuiper belt objects”. The Astronomical Journal 156 (4): 164. arXiv:1801.07221. doi:10.3847/1538-3881/aad9f2.

- ^ a b c d e f g h Fornasier, S.; Lellouch, E.; Müller, P., T. et al. (2013). “TNOs are Cool: A survey of the trans-Neptunian region. VIII. Combined Herschel PACS and SPIRE observations of 9 bright targets at 70–500 µm.”. Astronomy and Astrophysics 555: A92. arXiv:1305.0449. Bibcode: 2013A&A...555A..15F. doi:10.1051/0004-6361/201321329.

- ^ a b Grundy, W. M.; Noll, K. S.; Roe, H. G.; Buie, M. W.; Porter, S. B.; Parker, A. H.; Nesvorný, D.; Benecchi, S. D. et al. (2019). “Mutual Orbit Orientations of Transneptunian Binaries” (PDF). Icarus. doi:10.1016/j.icarus.2019.03.035. ISSN 0019-1035.

- ^ a b c d e f g h Barucci, M. A.; Merlin, F.; Guilbert, A.; de Bergh, C.; Alvarez-Candal, A. et al. (2008). “Surface composition and temperature of the TNO Orcus”. Astronomy and Astrophysics 479 (1): L13–L16. Bibcode: 2008A&A...479L..13B. doi:10.1051/0004-6361:20079079.

- ^ a b c d e Brown, M. E.; Ragozzine, D.; Stansberry, J.; Fraser, W. C. (2010). “The size, density, and formation of the Orcus-Vanth system in the Kuiper belt”. The Astronomical Journal 139 (6): 2700–2705. arXiv:0910.4784. Bibcode: 2010AJ....139.2700B. doi:10.1088/0004-6256/139/6/2700.

- ^ a b c de Bergh, C.; A. Delsanti; G. P. Tozzi; E. Dotto; A. Doressoundiram; M. A. Barucci (2005). “The Surface of the Transneptunian Object 9048 Orcus”. Astronomy and Astrophysics 437 (3): 1115–1120. Bibcode: 2005A&A...437.1115D. doi:10.1051/0004-6361:20042533.

- ^ “全世界の観測成果 ver.2” (Excel). 薩摩川内市せんだい宇宙館 (2018年3月3日). 2019年3月11日閲覧。

- ^ 天文年鑑編集委員会『天文年鑑 2020年版』誠文堂新光社、2019年、269頁。ISBN 978-4-416-71948-0。

- ^ a b “MPEC 2004-D15 : 2004 DW”. Minor Planet Center (2004年2月20日). 2020年4月8日閲覧。

- ^ a b Michael E. Brown (2009年3月23日). “S/2005 (90482) 1 needs your help”. Mike Brown's Planets (blog). 2020年4月8日閲覧。

- ^ “Distant Planetoid”. solarsystem.nasa.gov. NASA. 2020年4月8日閲覧。

- ^ Michael E. Brown (2009年4月6日). “Orcus Porcus”. Mike Brown's Planets (blog). 2020年4月8日閲覧。

- ^ a b Wm. Robert Johnston (2007年3月4日). “(90482) Orcus”. Johnston's Archive. 2020年4月8日閲覧。

- ^ Stansberry, J.; Grundy, W.; Brown, M.; Cruikshank, D.; Spencer, J.; Trilling, D.; Margot, J.-L. (2008). “Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from the Spitzer Space Telescope”. In M. A. Barucci; H. Boehnhardt; D. P. Cruikshank et al.. The Solar System Beyond Neptune. Tucson: University of Arizona Press. pp. 161–179. Bibcode: 2008ssbn.book..161S. ISBN 978-0816527557

- ^ Wm. Robert Johnston (2008年9月17日). “TNO/Centaur diameters and albedos”. Johnston's Archive. 2020年4月8日閲覧。

- ^ a b c Sickafoose, A. A.; Bosh, A. S.; Levine, S. E.; Zuluaga, C. A.; Genade, A.; Schindler, K.; Lister, T. A.; Person, M. J. (2018). “A stellar occultation by Vanth, a satellite of (90482) Orcus”. Icarus 319: 657–668. arXiv:1810.08977. doi:10.1016/j.icarus.2018.10.016.

- ^ Tancredi, G. (2008年). “Which are the dwarfs in the solar system?” (PDF). Asteroids, Comets, Meteors. 2020年4月8日閲覧。

- ^ Gingerich, Owe (2006年8月16日). “The Path to Defining Planets” (PDFn). Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics and IAU EC Planet Definition Committee chair. p. 4. 2020年4月8日閲覧。

- ^ “Planetary Names: Planet and Satellite Names and Discoverers”. Gazetteer of Planetary Nomenclature. International Astronomical Union (Working Group for Planetary System Nomenclature). 2020年4月8日閲覧。

- ^ “List of Dwarf Planets”. NASA. 2012年5月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年4月8日閲覧。

- ^ Jacobson, R. A.; Antreasian, P. G.; Bordi, J. J.; Criddle, K. E.; Ionasescu, R.; Jones, J. B.; Mackenzie, R. A.; Meek, M. C. et al. (2006). “The Gravity Field of the Saturnian System from Satellite Observations and Spacecraft Tracking Data”. The Astronomical Journal 132 (6): 2520–2526. Bibcode: 2006AJ....132.2520J. doi:10.1086/508812.

- ^ Brown, Michael E.; Schaller, Emily L. (2007). “The Mass of Dwarf Planet Eris”. Science 316 (5831): 1585. Bibcode: 2007Sci...316.1585B. doi:10.1126/science.1139415. PMID 17569855.

- ^ a b Fornasier, S.; Dotto, E.; Barucci, M. A.; Barbieri, C. (2004). “Water ice on the surface of the large TNO 2004 DW”. Astronomy and Astrophysics 422 (2): L43–L46. Bibcode: 2004A&A...422L..43F. doi:10.1051/0004-6361:20048004.

- ^ a b Trujillo, Chadwick A.; Brown, Michael E.; Rabinowitz, David L.; Geballe, Thomas R. (2005). “Near‐Infrared Surface Properties of the Two Intrinsically Brightest Minor Planets: (90377) Sedna and (90482) Orcus”. The Astrophysical Journal 627 (2): 1057–1065. arXiv:astro-ph/0504280. Bibcode: 2005ApJ...627.1057T. doi:10.1086/430337.

- ^ a b c d e f g h Delsanti, A.; Merlin, F.; Guilbert–Lepoutre, A. et al. (2010). “Methane, ammonia, and their irradiation products at the surface of an intermediate-size KBO? A portrait of Plutino (90482) Orcus”. Astronomy and Astrophysics 627 (2): 1057. arXiv:1006.4962. Bibcode: 2010A&A...520A..40D. doi:10.1051/0004-6361/201014296.

- ^ Hussmann, Hauke; Sohl, Frank; Spohn, Tilman (2006). “Subsurface oceans and deep interiors of medium-sized outer planet satellites and large trans-neptunian objects”. Icarus 185 (1): 258–273. Bibcode: 2006Icar..185..258H. doi:10.1016/j.icarus.2006.06.005.

- ^ a b c Ortiz, J. L.; Cikota, A.; Cikota, S.; Hestroffer, D.; Thirouin, A.; Morales, N.; Duffard, R.; Gil-Hutton, R. et al. (2010). “A mid-term astrometric and photometric study of trans-Neptunian object (90482) Orcus”. Astronomy and Astrophysics 525: A31. arXiv:1010.6187. Bibcode: 2011A&A...525A..31O. doi:10.1051/0004-6361/201015309.

- ^ Daniel W. E. Green (2007年2月22日). “IAUC 8812: Sats OF 2003 AZ_84, (50000), (55637),, (90482)”. International Astronomical Union Circular. 2020年4月8日閲覧。

- ^ Carry, B.; Hestroffer, D.; Demeo, F. E.; Thirouin, A.; Berthier, J.; Lacerda, P.; Sicardy, B.; Doressoundiram, A. et al. (2011). “Integral-field spectroscopy of (90482) Orcus-Vanth”. Astronomy and Astrophysics 534: A115. arXiv:1108.5963. Bibcode: 2011A&A...534A.115C. doi:10.1051/0004-6361/201117486.