「師部」の版間の差分

Omiramirom (会話 | 投稿記録) m 篩という漢字が使われた理由の加筆 |

出典順序など一部修正 |

||

| (2人の利用者による、間の6版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[ファイル:Xylem_and_phloem_diagram.svg|thumb|250px|right|'''師部''' (phloem) は光合成産物など (オレンジ色) の有機物の通路となり、また養分貯蔵や植物体の機械的支持に寄与することもある. 一方、'''[[木部]]''' (xylem) は根で吸収された水・無機養分 (水色) の通路となる.]] |

|||

'''師部'''(しぶ([[代用字]])。本来の用字は[[篩]]のような形状から「'''篩部'''」。本文中の「'''師'''管」・「'''師'''壁」も同様。{{lang-en-short|phloem}})は、[[維管束植物]]において、特に[[スクロース]]を含む有機性栄養素を、植物全体の需要のある部分に輸送する生体組織である。英語名の"phloem"は樹皮を意味するギリシア語"''phloios''"に由来する。木において、師部は樹皮のすぐ内側に位置し、樹皮と区別しにくいことによる。師部の役割は、主として[[光合成]]産物の植物体内における輸送である。 |

|||

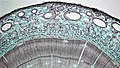

[[ファイル:Phloem.jpg|thumb|250px|right|[[茎]]の横断面. 矢印は師管が集合している領域であり、小型の細胞は 伴細胞. その下部の多数の厚壁細胞 (赤く染色) は師部繊維. (上部の大型の細胞は[[木部]])]] |

|||

'''師部''' ('''篩部'''、しぶ、phloem) とは、[[維管束植物]] ([[シダ植物]]や[[種子植物]]) の[[維管束]]を構成する2つの複合組織のうちの1つであり (もう1つは[[木部]])、'''師管''' ('''篩管''') や師細胞組織、師部繊維組織、師部柔組織からなる ('''右図''')。頂端[[分裂組織]]に由来する一次師部と、[[維管束形成層]]に由来する二次師部 (靭皮) がある。師部の主な機能は[[光合成]]産物など有機物の輸送であり、また植物体の機械的支持や物質貯蔵などにも寄与している。 |

|||

「師部」の名は、師管の隔壁が[[篩]] (ふるい) のような形であることに由来するため、本来は「'''篩'''部」であり、また関連する「'''師'''管、'''師'''板、'''師'''細胞」なども本来は全て「'''篩'''管、'''篩'''板、'''篩'''細胞」などである。ただし「篩」が常用漢字ではないため (2020年現在)、教科書などでは「師」で代用される (「師」には「ふるい」の意味はない)<ref name="Hara1994篩">{{cite book|author=原 襄|year=1994|chapter=篩と師|editor=|title=植物形態学|publisher=朝倉書店|isbn=978-4254170863|page=93}}</ref>。[[木本植物]] (木) において師部は[[樹皮]]の内層に存在しており、師部を意味する英語の phloem は樹皮を意味する[[ギリシア語]]の {{lang|grc|φλοιός}} (''phloios'') に由来する<ref>[https://www.merriam-webster.com/dictionary/phloem “Phloem”]. Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster. Accessed 20 Apr. 2020.</ref>。 |

|||

==構造== |

|||

師部は、あまり特化していない[[有核柔細胞]]や、師管細胞、[[伴細胞]](他にも[[タンパク細胞]],[[繊維]],[[厚膜細胞]])から構成される。 |

|||

==構成== |

|||

師管細胞は核を欠失し、ほとんど小胞を持たないが、リボソームなどの他の細胞小器官を有する。小胞体は外側壁に集中する。各部の師部を構成する細胞は、それぞれの端と端とが結合し、栄養性物質を体中に誘導する管を形成する。これら細胞の端壁は微細孔があるため'''篩板'''(しばん)と呼ばれ、拡大した[[原形質連絡]]を持つ。 |

|||

師部は、師要素 (師管要素や師細胞)、[[#師部繊維|師部繊維]]、[[#師部柔細胞|師部柔細胞]]からなる<ref name="Hara1994師部">{{cite book|author=原 襄|year=1994|chapter=篩部|editor=|title=植物形態学|publisher=朝倉書店|isbn=978-4254170863|pages=85–88}}</ref><ref name="Iwasa2013師部">{{cite book|author=巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編)|year=2013|chapter=師部|editor=|title=岩波 生物学辞典 第5版|publisher=岩波書店|isbn=978-4000803144|page=605}}</ref><ref name="Shimizu2001師部">{{cite book|author=清水 建美|year=2001|chapter=師部|editor=|title=図説 植物用語事典|publisher=八坂書房|isbn=978-4896944792|pages=185–187}}</ref>。 |

|||

===師要素=== |

|||

師管の細胞の生命活動は伴細胞との密接な関連によって維持される。すべての師管要素の細胞機能は、はるかに小型の伴細胞によりもたらされる。伴細胞以外の典型植物細胞は通例、より多数の[[リボソーム]]や[[ミトコンドリア]]を持つ。このため、伴細胞は他の"典型"植物細胞より代謝が活発なのである。伴細胞の細胞質は、原形質連絡を介して師管細胞要素とつながっている。 |

|||

[[ファイル:Cucurbita maxima - floema.jpg|thumb|250px|right|[[カボチャ属]] ([[ウリ科]]) の師部の縦断面. 中央付近に隔壁 (師板) をもつ複数の師管が見える.]] |

|||

[[ファイル:Elemento de tubo crivado com células companheiras - Cucurbita maxima.jpg|thumb|250px|right|[[カボチャ属]] ([[ウリ科]]) の師管の横断面. 大きな師孔が集まった師板が見える.]] |

|||

'''師要素''' (篩要素、しようそ、sieve element) は管状の細胞であり、光合成産物などの有機物の通道に機能している<ref name="Hara1994師部" /><ref name="Shimizu2001師部" /> (''→[[#師部輸送]]を参照'')。師要素は生細胞ではあるが、[[細胞核|核]]や[[液胞]]などの[[細胞小器官]]がしばしば退化しており<ref name="Hara1994師部" />、物質が通道しやすくなっている<ref name="キャンベル35">{{cite book|author=池内昌彦, 伊藤元己, 箸本春樹, 道上達男 (監訳)|year=2018|chapter=35 維管束植物の構造、生長、発生|editor=|title=キャンベル生物学 原書11版|publisher=丸善出版|isbn=978-4621302767|pages=869–897}}</ref>。またしばしば特殊な[[色素体]]をもつ<ref name="Rudall1997" />。[[細胞壁]]はやや厚いが、二次細胞壁を欠く<ref name="Hara1994師部" /><ref name="Shimizu2001師部" /><ref name="Bowes2008" />。細胞間の物質輸送は、[[原形質連絡]]が拡大した'''師孔''' (篩孔、sieve pore) を通して行われる<ref name="Hara1994師部" /><ref name="Iwasa2013師孔">{{cite book|author=巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編)|year=2013|chapter=師孔|editor=|title=岩波 生物学辞典 第5版|publisher=岩波書店|isbn=978-4000803144|pages=571–572}}</ref><ref name="Shimizu2001師部" />。師孔において、原形質連絡の周囲は[[カロース]]が沈着 (肉状体ともよばれる) している<ref name="Rudall1997">{{cite book|author=ポーラ・ルダル (著) 鈴木 三男 & 田川 裕美 (翻訳)|year=1997|chapter=複合組織|editor=|title=植物解剖学入門 ―植物体の構造とその形成―|publisher=八坂書房|isbn=978-4896946963|pages=28–31}}</ref><ref name="Iwasa2013師孔" />。師要素の細胞表面には、多数の師孔が集まって'''師域''' (篩域、しいき、sieve area) を形成している<ref name="Hara1994師部" /><ref name="Shimizu2001師部" /><ref name="Iwasa2013師域">{{cite book|author=巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編)|year=2013|chapter=師域|editor=|title=岩波 生物学辞典 第5版|publisher=岩波書店|isbn=978-4000803144|page=556}}</ref>。師要素が機能するのはふつう数ヶ月程度であり (長年機能している例もある)、一定期間後または損傷した師要素ではカロースがさらに沈着して師孔は閉塞される<ref name="Hara1994師部" /><ref name="Bowes2008">{{cite book|author=Bowes, B. & Mauseth, J. D.|year=2008|chapter=Phloem|editor=|title=Plant Structure: A Colour Guide 2nd Edition|publisher=Jones & Bartlett Learning|isbn=978-0763763862|pages=67–68}}</ref><ref name="Iwasa2013師孔" />。師要素として、[[被子植物]]は師管要素を、それ以外の維管束植物 ([[シダ植物]]や[[裸子植物]]) は師細胞をもつ<ref name="Iwasa2013師管">{{cite book|author=巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編)|year=2013|chapter=師管|editor=|title=岩波 生物学辞典 第5版|publisher=岩波書店|isbn=978-4000803144|page=560}}</ref><ref name="Shimizu2001師部" />。 |

|||

<span id="師管"></span>'''師管要素''' (篩管要素、しかんようそ、sieve tube element, sieve tube member; 師管細胞 sieve tube cell) は、上下端で縦につながって'''師管''' (篩管、しかん、sieve tube) を形成している<ref name="Hara1994師部" /><ref name="Shimizu2001師部" /><ref name="Iwasa2013師管" /> ('''右図''')。師管要素どうしの上下の隔壁は'''師板''' (篩板、しばん、sieve plate) とよばれ、大型の師孔 (ときに直径 10 µm 以上) が集合した「ふるい (篩)」のような師域が形成されている<ref name="Hara1994師部" /><ref name="Shimizu2001師部" /><ref name="Bowes2008" /><ref name="Iwasa2013師域" /><ref name="Iwasa2013師管" /> ('''右図''')。師板における師域の配置様式には多様性があり、細長い師域が階段状に配置しているもの (例:[[シュウカイドウ]]) や不定形の師域が集まっているもの (例:[[トウ]]属) は複合師板 (compound sieve plate) とよばれ、1個の大きな師域をもつもの (例:[[カボチャ]];'''右図''') は単師板 (simple sieve plate) とよばれる<ref name="Iwasa2013師管" /><ref name="Gifford2002師部">{{cite book|author=アーネスト・ギフォード & エイドリアンス・フォスター (著) 長谷部 光泰, 鈴木 武 & 植田 邦彦 (監訳)|year=2002|chapter=維管束組織系|editor=|title=維管束植物の形態と進化|publisher=文一総合出版|isbn=978-4829921609|page=517}}</ref><ref name="Beck2005">{{cite book|author=Beck, C. B.|year=2005|chapter=Cells of the phloem|editor=|title=An Introduction to Plant Structure and Development|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0521837408|pages=33–35}}</ref>。師管における物質輸送は、主に師板を通して行われるが、ふつう側面にも師域が存在する (側師域)<ref name="Gifford2002師部" />。ただしこのような師域の師孔は小さい<ref name="Bowes2008" /><ref name="Iwasa2013師管" />。師板は側壁に対して斜めのものからほぼ直角のものまである<ref name="Bowes2008" /><ref name="Gifford2002師部" />。師管要素には、同一の母細胞から不等分裂によって形成された小型の細胞である'''伴細胞''' (はんさいぼう、companion cell) が付随している<ref name="Hara1994師部" /><ref name="Shimizu2001師部" /><ref name="Rudall1997" /><ref name="Iwasa2013師管" /><ref name="Iwasa2013伴細胞">{{cite book|author=巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編)|year=2013|chapter=伴細胞|editor=|title=岩波 生物学辞典 第5版|publisher=岩波書店|isbn=978-4000803144|page=1119}}</ref>。伴細胞は多数の原形質連絡 (ときに原形質連絡が分枝) によって師管要素とつながっており、糖などは伴細胞を介して師管要素へ運ばれる<ref name="キャンベル35" /><ref name="Bowes2008" />。また伴細胞はタンパク質などを送ることで師管要素の代謝を制御していると考えられている<ref name="キャンベル35" /><ref name="Iwasa2013伴細胞" />。師管要素・師管は、基本的に被子植物に特徴的な構造であるが、被子植物の中で[[アウストロバイレヤ科]]は師管を欠く<ref name="Tamura1999">{{cite book|author=田村 道夫|year=1999|chapter=|editor=|title=植物の系統|publisher=文一総合出版|isbn=978-4829921265|page=143}}</ref>。 |

|||

==機能== |

|||

主に死んだ細胞から構成される木部と異なり、師部は[[樹液]]を輸送する生細胞からなる。この樹液は水主成分溶液だが、[[光合成]]を行う部位によって合成される糖を豊富に含む。これら糖は根のような光合成性のない部位や、塊茎や球根のような貯蔵構造に輸送される。 |

|||

'''師細胞''' (篩細胞、しさいぼう、sieve cell) は一般的に師管要素より細長く紡錘形であり、側面で互いに接して'''師細胞組織''' (篩細胞組織、sieve cell tissue) を形成している<ref name="Iwasa2013師細胞">{{cite book|author=巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編)|year=2013|chapter=師細胞|editor=|title=岩波 生物学辞典 第5版|publisher=岩波書店|isbn=978-4000803144|page=575}}</ref>。師板をもたず、細胞側面に散在する師域を通して物質輸送が行われる<ref name="Rudall1997" />。師管にくらべて通道効率は低いと考えられている<ref name="Iwasa2013師細胞" />。師細胞には伴細胞は付随していないが、裸子植物にはタンパク細胞 (albuminous cell) とよばれる細胞が師細胞に付随しており (師細胞と姉妹の関係にはない)、伴細胞と同様に師細胞の機能を補助していると考えられている<ref name="Hara1994師部" /><ref name="みんな">[https://jspp.org/hiroba/q_and_a/detail.html?id=0466&target=number&key=0466 師管について. 植物Q&A 登録番号0466.] みんなのひろば 日本植物生理学会.</ref>。師細胞は、被子植物以外の維管束植物に存在する。 |

|||

[[圧流説]]は[[1930年]][[エルンスト・ミュンヒ (林学者)|エルンスト・ミュンヒ]](Ernst Munch)により提案された仮説で、師部における物質輸送のメカニズムを説明するためのものである。それによると、葉のような糖源にある師部の細胞内の有機物質の高濃度化によって、水を細胞内に導く拡散勾配が生じるのがその輸送の原動力である。師部内樹液は糖源から膨圧を用いて糖受け側に移動する。 |

|||

師管要素と師細胞の関係は、[[木部]]における[[道管|道管要素]]と[[仮道管]]の関係に似ているため、師管を道管状師管 (vessel form sieve tube)、師細胞組織を仮道管状師管 (tracheid form sieve tube) とよんでいたこともある<ref name="Iwasa2013師管" /><ref name="Iwasa2013師細胞" />。 |

|||

糖を生産し放出する糖源は植物のあらゆる部位であり得る。植物の成長の初期期間(通常は春)は根などの貯蔵器官が糖源であり、成長部位が糖受け側である。生長期間の後は、光合成が行われる葉が源で貯蔵器官が受け側であり、貯蔵物質が蓄積される。果実のように、そこに種子を生じる器官は常に受け側である。 |

|||

===師部繊維=== |

|||

木部における物質輸送が一方向の上向きに固定されているのに対して、上記のように師部内における移動は双方向性である。この多方向の流れのために、樹液は容易に近接する師管間を移動できない上に、隣接した師管において樹液が逆方向に流れることは珍しくはない。 |

|||

[[ファイル:Herbaceous Dicot Stem Sclerenchymal Cap and Phloem in Young Helianthus (37503364391).jpg|thumb|250px|right|[[ヒマワリ]] ([[キク科]]) の[[茎]]の横断面. 中央下部は師管と師部柔組織、中央上部は師部繊維組織を示す (赤く染色).]] |

|||

'''師部繊維''' (篩部繊維、phloem fiber) は発達した細胞壁をもつ細長い細胞であり、ふつう原形質を欠く死細胞である<ref name="Shimizu2001師部" />。師部繊維は、集合して'''師部繊維組織''' (篩部繊維組織、phloem fiber tissue) を形成している<ref name="Shimizu2001師部" /> ('''右図''')。師部繊維は、[[木部#木部繊維|木部繊維]]などと共に、植物体の機械的支持に寄与している。師部繊維は木部繊維にくらべて一般的に長く、またふつう[[壁孔]]は不明瞭である<ref name="Shimizu2001師部" />。長さは[[アサ]] ([[アサ科]]) で 1 cm、[[アマ]] ([[アマ科]]) で 2-4 cm、[[カラムシ]] ([[イラクサ科]]) では 22 cm に達する。これらの繊維は布や縄の原料として利用される ([[#利用|下記参照]])。師部繊維は、ふつう師要素の外側に形成される<ref name="Iwasa2013靭皮繊維">{{cite book|author=巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編)|year=2013|chapter=靭皮繊維|editor=|title=岩波 生物学辞典 第5版|publisher=岩波書店|isbn=978-4000803144|page=713}}</ref> ('''右図''')。また[[維管束]]周辺に[[植物細胞|厚壁細胞]]が発達する種では、師部繊維は発達しない<ref name="Iwasa2013一次師部">{{cite book|author=巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編)|year=2013|chapter=一次師部|editor=|title=岩波 生物学辞典 第5版|publisher=岩波書店|isbn=978-4000803144|page=72}}</ref> (例:[[カボチャ]])。被子植物以外では、ふつう師部繊維は見られない<ref name="Shimizu2001師部" />。 |

|||

===師部柔細胞=== |

|||

木部内の水とミネラルの移動が大抵の場合陰圧(張力)によって動かされるのに対し、師部内の移動は陽の静水圧によって動かされる。これは転流と呼ばれ、師部ローディングとアンローディングという過程により完成する。糖源にある細胞は積極的に溶質分子を中に輸送することで師管要素を取り込む(ロード)。これにより浸透作用のため水が師管要素内へ移動し、樹液を管内下方へ押す圧力が生じる。糖の受け側では、細胞は積極的に溶質を師管外に輸送し、これとは正反対の効果を生む。 |

|||

[[ファイル:Gymnosperm Stem Vascular Cambium in Five Year Pinus (35498764074).jpg|thumb|250px|right|[[マツ属]] ([[マツ科]]) の茎の維管束横断面. 下側が二次木部 (細胞壁が赤く染色)、維管束形成層を挟んで上側が二次師部 (青色). やや左と右端に木部から師部へ縦に伸びる放射柔組織が見える (核が染色されている).]] |

|||

師部に存在する柔細胞は'''師部柔細胞''' (篩部柔細胞、phloem parenchymatous cell) をよばれ、 集合して'''師部柔組織''' (篩部柔組織、phloem parenchyma) を形成している<ref name="Shimizu2001師部" />。有機養分の貯蔵などに働いている<ref name="Shimizu2001師部" />。[[タンニン]]や[[樹脂]]を貯蔵するものや分泌組織をもつこともある<ref name="Shimizu2001師部" /><ref name="Bowes2008" />。一次師部 (下記) では、師部柔細胞は師要素に付随して存在する<ref name="Iwasa2013師部" />。二次師部 (下記) の場合には、[[木部#木部柔細胞|二次木部の柔組織]]と同様、長軸にならんだ細胞からなる軸方向柔組織 (axial parenchyma) と、放射方向に配列した細胞からなる放射柔組織 (ray parenchyma) がある<ref name="Shimizu2001師部" /> ('''右図''')。 |

|||

{{-}} |

|||

==一次師部と二次師部== |

|||

師部は、形成される場所に応じて一次師部と二次師部に分けられる<ref name="Shimizu2001師部" /><ref name="Iwasa2013一次師部" /><ref name="Iwasa2013二次師部">{{cite book|author=巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編)|year=2013|chapter=二次師部|editor=|title=岩波 生物学辞典 第5版|publisher=岩波書店|isbn=978-4000803144|page=1035}}</ref>。 |

|||

===一次師部=== |

|||

糖、アミノ酸、いくつかのホルモン、更にメッセンジャーRNAのような有機分子は、師管要素を通って師部内を輸送される。 |

|||

頂端[[分裂組織]] ([[シュート頂]]分裂組織、[[根端分裂組織]]) に由来する前形成層 (procambium) から形成される師部は、'''一次師部''' (primary phloem) とよばれる<ref name="Iwasa2013一次師部" /><ref name="Hara1994一次">{{cite book|author=原 襄|year=1994|chapter=|editor=|title=植物形態学|publisher=朝倉書店|isbn=978-4254170863|page=119}}</ref>。一次師部は、ふつう一次木部の外側に位置するが、師部が木部を取り囲んでいる例もある<ref name="Iwasa2013師部" /> ('''下図''')。全ての維管束植物は一次師部をもつが、二次成長を行う木本植物では、二次師部の発達と共に一次師部は破壊される<ref name="Iwasa2013一次師部" />。 |

|||

一次師部のうち、最初に分化する部分を'''原生師部''' (protophloem)、その後に分化する部分を'''後生師部''' (metaphloem) とよぶ<ref name="Shimizu2001師部" /><ref name="Iwasa2013一次師部" /><ref name="Hara1994一次" />。原生師部・後生師部の形態的な差異は、[[木部#一次木部|原生木部・後生木部]]ほど明瞭ではないが、一般的に後生師部のほうが太くて長い<ref name="Iwasa2013一次師部" />。また原生師部の師管には伴細胞が見られないことが多い<ref name="Iwasa2013一次師部" />。 |

|||

==由来== |

|||

師管は[[維管束]]形成層の[[分裂組織]]細胞に由来し、そこから外側に成長する。段階的に生産され、一次師部は頂端分裂組織のそばに位置する。二次師部は維管束形成層から作られ、既存の師部の内側に作られる。 |

|||

{{multiple image |

|||

==栄養利用== |

|||

| total_width = 900 |

|||

[[マツ]]の師部は、[[フィンランド]]では飢饉の際の代替食糧として使われてきた。特に北東部では、普通の年にも利用されており、[[1860年代の大飢饉]]の初期のころからいくらか飢餓を食い止めるものとして師部の供給が役立った。これらの地域では師部は乾燥して粉に挽き(フィンランド語でpettu)、あるいはそれを[[ライムギ|ライ麦]]に混ぜ、固い皮のパンを作るのに使われた。日本でも古く[[救荒食]]または[[兵糧攻め]]の際の非常食として[[松皮餅]]が作られた。 |

|||

| align = center |

|||

| caption_align = left |

|||

| image1 = Monocot Root Casparian Strip in Acorus Vascular Bundle (35939627386).jpg |

|||

| caption1 = [[ショウブ属]] ([[ショウブ科]]) の根の維管束 (放射中心柱). 一次木部 (細胞壁が赤く染色された大きな細胞からなる部分) は7個に分かれており、それぞれの間に一次師部が存在する. |

|||

| image2 = Pteridium_pinetorum_ssp._sibiricum.jpg |

|||

| caption2 = [[ワラビ属]] ([[ウラボシ綱]]) の根茎の維管束 (網状中心柱の一部、写真上または下側が中心側). 一次木部 (細胞壁が赤く染色された部分) の周囲を取り囲む小型の細胞からなる部分が一次師部 (師細胞など). |

|||

| image3 = Herbaceous_Dicot_Stem_Pith_in_Medicago_(37332572415).jpg |

|||

| caption3 = [[ウマゴヤシ属]] ([[マメ科]]) の茎の維管束 (真正中心柱の一部、写真右側が中心側). 中央付近が一次木部 (赤く染色された部分)、その左側に一次師部 (師管と師部柔組織、その左側に濃色の師部繊維組織). |

|||

}} |

|||

===二次師部=== |

|||

動物においても、たとえば東北地方の[[ニホンザル]]や[[ニホンジカ]]は冬季にエサがなくなると[[樹皮]]を食べるが、これは[[内樹皮]]と呼ばれる樹皮内層部分で、師部や[[形成層]]などを含む部分である。 |

|||

[[茎]]や[[根]]において、一次師部と[[木部#一次木部|一次木部]]の間に生じた分裂組織である[[維管束形成層]] (単に形成層とよばれることも多い) から形成された師部は、'''二次師部''' (次生師部、secondary phloem) とよばれる<ref name="Shimizu2001師部" /><ref name="Iwasa2013二次師部" /> ('''下図''')。二次師部は、維管束形成層の外側に付加されていく<ref name="Iwasa2013二次師部" /><ref name="Rudall1997二次">{{cite book|author=ポーラ・ルダル (著) 鈴木 三男 & 田川 裕美 (翻訳)|year=1997|chapter=茎の肥大成長|editor=|title=植物解剖学入門 ―植物体の構造とその形成―|publisher=八坂書房|isbn=978-4896946963|pages=41–52}}</ref> ('''下図''')。維管束形成層による二次成長を行う植物 (いわゆる[[木本植物]]) は二次師部をもち、このような植物では二次師部は[[樹皮]]の内層に位置する。生物学における'''靭皮''' (じんぴ、bast) は、二次師部のことを意味する<ref name="Shimizu2001師部" />。二次師部では、一次師部にくらべて構成要素が放射方向に整然と並んでいる傾向があり、また師要素が短く密度が高い<ref name="Iwasa2013二次師部" />。 |

|||

二次師部のそれぞれの師要素が機能するのは短期間であり、内側から付加される新たな組織に押し出され、崩壊していく。そのため、[[木部#二次木部|二次木部]]の厚さが年々増加していくのに対して、二次師部の厚さはある程度以上は変化しない<ref name="Shimizu2001師部" /><ref name="Bowes2008" />。 |

|||

==環状除皮== |

|||

ほとんどの植物では師部は木部の外側に位置するため、木やそれ以外の植物は幹や茎の皮を輪状に剥ぐことで簡単に枯死させることができる。師部が壊れ、栄養が根に届かなくなるためである。[[ビーバー]]のような動物のすむ区域にある樹木は、ビーバーが一定な高さでその幹をかじり取るために損傷を受けやすい。このように輪状に剥ぐ過程を[[環状除皮]]と呼び、俗に'''巻き枯らし'''とも言う。 |

|||

[[木部#二次木部|二次木部]]と同様、二次師部にも軸方向の要素 (師要素、師部繊維、軸方向柔組織) と放射方向の要素 (放射柔組織) が存在する<ref name="Hara1994二次">{{cite book|author=原 襄|year=1994|chapter=形成層と二次組織|editor=|title=植物形態学|publisher=朝倉書店|isbn=978-4254170863|pages=134–139}}</ref>。これらの始原細胞は[[維管束形成層]]に存在し、二次木部と共有している。そのため、二次師部の放射組織は、維管束形成層を挟んで二次木部の放射組織と連続している<ref name="Bowes2008" /><ref name="Hara1994二次" /> ('''下図''')。また二次成長している茎や根は円周を増大させていくため、師部放射組織はそれを埋めるよう細胞分裂によって外側に向かって幅広くなっていることがある ('''下図''')。このような放射組織は、拡張放射組織 (dilated ray) とよばれる<ref name="Rudall1997" />。 |

|||

農業においては、これとは異なった目的で使われる例もある。例えば、定期市や祭りで見られる果実や野菜は環状除皮を経て生産させる。太い茎の根元に環状除皮を施し、その茎から一つを残して果実や野菜を取り除く。こうすれば、その茎上の葉で作られた全ての糖は他に受け側がないため、残された果実や野菜は標準サイズの何倍も肥大するのである。 |

|||

{{multiple image |

|||

| total_width = 900 |

|||

| align = center |

|||

| caption_align = left |

|||

| image1 = Wood structure numbers.svg |

|||

| caption1 = 木本の茎の模式図. 1. 髄、2, 3. 二次木部 (材)、4. 維管束形成層、5. '''二次師部'''など (靱皮)、6. 周皮. 二次師部は維管束形成層から外側に向けて形成される. |

|||

| image2 = Gymnosperm Root Vascular Cylinder in Pinus (36096074562).jpg |

|||

| caption2 = [[マツ属]] ([[マツ科]]) の根の横断面. 中央2/3ほどを占める二次木部の周縁にある、青緑色に染色された小さいな細胞からなる層が二次師部. |

|||

| image3 = Woody_Dicot_Stem_Phloem_Rays_in_Three_Year_Tilia_(35034058381).jpg |

|||

| caption3 = [[シナノキ属]] ([[シナノキ科]]) の茎の横断面. 左下部分の二次木部の外縁に維管束形成層があり、その外側に二次師部がある. 三角形の部分は師管と師部繊維組織 (紫色) の繰り返しになっており (放射組織も含む)、逆三角形部分は拡張放射組織 (木部の放射組織と連続している). |

|||

}} |

|||

==師部輸送== |

|||

[[ファイル:Translocation from the source to the sink within the phloem.svg|thumb|400px|right|'''師部輸送のしくみ'''. 赤丸はスクロース. ① ソース (source) から師管 (sieve tube) へのスクロースの積み込み. ② 浸透圧による師管への水の流入. ③ ソース側からシンク側への転流. ④ 師管からシンク (sink) へのスクロースの積み降ろし. ⑤ 浸透圧による木部への水の流出.]] |

|||

[[光合成]]によってつくられた[[糖]]は、師部の師要素からなる師管や師細胞組織を通して植物体全体に輸送される。この輸送は、'''師部輸送''' (篩部輸送、phloem transport) とよばれる<ref name="Iwasa2013師部輸送">{{cite book|author=巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編)|year=2013|chapter=師部輸送|editor=|title=岩波 生物学辞典 第5版|publisher=岩波書店|isbn=978-4000803144|page=606}}</ref>。師部輸送によって運ばれる水溶液には大量の糖 (主に[[スクロース]]、ときに[[オリゴ糖]]または[[糖アルコール]]) が含まれ、また[[アミノ酸]]や[[無機塩|無機養分]]も含まれている<ref name="Iwasa2013師部輸送" />。さらに[[植物ホルモン]]や[[伝令RNA]] (mRNA) も輸送され、植物体全体の情報交換の通路ともなっている<ref name="Iwasa2013師部輸送" /><ref name="キャンベル36">{{cite book|author=池内昌彦, 伊藤元己, 箸本春樹, 道上達男 (監訳)|year=2018|chapter=36 維管束植物の栄養吸収と輸送|editor=|title=キャンベル生物学 原書11版|publisher=丸善出版|isbn=978-4621302767|pages=899–920}}</ref>。このような師部輸送によって運ばれる液は、'''師管液''' (篩管液、phloem sap) とよばれる<ref name="キャンベル36" />。師部輸送では、師管断面積 1 cm<sup>2</sup> あたり1時間に数グラムの物質が輸送され、また輸送速度は時速 1 m に達することがある<ref name="Iwasa2013師部輸送" /><ref name="キャンベル36" />。 |

|||

木部による水や無機養分の輸送 ([[道管#木部輸送|木部輸送]]) が根から気孔がある部分へ向けての一方通行の輸送であるのに対して、師部輸送の方向は時期や植物の状態によって変動する<ref name="キャンベル36" />。このような師部輸送において、師管液を供給する側を'''ソース''' (source)、師管液を受け取る側を'''シンク''' (sink) という<ref name="キャンベル36" />。同一の器官が時期によってソースとなったりシンクとなることがあり、例えば貯蔵器官は光合成が活発に行われている時期にはシンクとなり、早春など活発な活動を開始する前にはソースとなる。シンクとソースの間の師部輸送の仕組みは、基本的にシンクよりソースの方が浸透圧が高いことによって生じる水の流れであると考えられている。この仮説は'''圧流説''' (pressure flow theory) とよばれ、[[エルンスト・ミュンヒ (林学者)|エルンスト・ミュンヒ]] (1930) によって提唱された<ref name="Iwasa2013師部輸送" /><ref name="キャンベル36" />。ただし被子植物以外の師部輸送 (師管ではなく師細胞組織が用いられる) が、圧流説で説明できるか否かは明らかではない<ref name="キャンベル36" />。 |

|||

ソースから師部に物質が移動することは積み込み (ローディング、phloem loading) とよばれ、師部からシンクに物質が移動することは積み降ろし (アンローディング、phloem unloading) とよばれる<ref name="Iwasa2013師部輸送" /><ref name="キャンベル36" />。いずれの場合も、[[シンプラスト]]経路 ([[原形質連絡]]を通した経路) と[[アポプラスト]]経路 (細胞壁など細胞膜外を通した経路) が存在する<ref name="Iwasa2013師部輸送" /><ref name="キャンベル36" />。例えば原形質連絡を通じて運ばれたスクロースが中継細胞 (intermediate cell) において[[オリゴ糖]]に変換され、[[オリゴ糖]]は大きいため葉肉細胞へは戻れず、師管方向への輸送が促進される植物もある (ポリマートラッピング polymer trapping)<ref name="Iwasa2013師部輸送" />。また積み込みの際には、糖の濃度が低いところから高いところへ輸送されることがあり、このような場合は[[能動輸送]]も用いられる<ref name="キャンベル36" />。例えばスクロースが[[能動輸送]]によって輸送細胞 (transfer cell) に取り込まれ、これが師管へ輸送されるものもある<ref name="Iwasa2013師部輸送" />。積み降ろしの場合は、シンク側で糖が消費またはデンプンなどの不溶性物質に変換されているため、ふつうシンク側の方が糖濃度が低くなっている<ref name="キャンベル36" />。 |

|||

師部を通した電気的なシグナルの伝達も知られている。<!--[[オジギソウ]] ([[マメ科]]) や[[ハエジゴク]] ([[モウセンゴケ科]])-->植物体のある部分で生じた電気刺激が師部を通して伝達され、[[遺伝子発現]]や[[呼吸]]、[[光合成]]、[[植物ホルモン]]の量、師部での積み降ろし (上記) などに変化を引き起こすことが報告されている<ref name="キャンベル36" />。 |

|||

==利用== |

|||

{{multiple image |

|||

| total_width = 400 |

|||

| align = right |

|||

| caption_align = left |

|||

| image1 = Hennepvezel Cannabis sativa fibre.jpg |

|||

| caption1 = [[アサ]]の靭皮繊維. |

|||

| image2 = Japanese_paper_making_02.jpg |

|||

| caption2 = 流し漉きによる[[和紙]]づくり. |

|||

}} |

|||

===繊維など=== |

|||

師部繊維は、その外側に形成される皮層繊維と共に'''靭皮繊維''' (bast fiber) とよばれ、[[天然繊維]]としてさまざまな用途に用いられている<ref name="Iwasa2013靭皮繊維" />。[[アマ (植物)|アマ]] ([[リネン]]、[[アマ科]])、[[アサ]] ([[麻 (繊維)|麻]]、[[アサ科]])、[[カラムシ]] ([[麻 (繊維)|苧麻]]、[[イラクサ科]])、[[ツナソ]] (ジュート、[[アオイ科]]) などの靭皮繊維は[[布]]や[[縄]]の原料に、[[コウゾ]] ([[クワ科]]) や[[ミツマタ]]、[[ガンピ]] ([[ジンチョウゲ科]]) の靭皮繊維は[[和紙]]や[[紙幣]]の原料に用いられる<ref name="川鍋1980">{{cite journal|和書|author=川鍋祐夫 |year=1980 |title=繊維作物の種類および利用と植物分類上の区分との関係 |journal=熱帯農業 |volume=24 |issue=2 |pages=45-53 |url=https://doi.org/10.11248/jsta1957.24.45 | doi=10.11248/jsta1957.24.45}}</ref><ref name="森本1997">{{cite journal|和書|author=森本正和 |year=1997 |title=非木材繊維利用の現状と将来 |journal=紙パ技協誌 |volume=51 |pages=895-914 |url=https://doi.org/10.2524/jtappij.51.895 |doi=10.2524/jtappij.51.895 }}</ref> ('''右図''')。 |

|||

[[パラゴムノキ]] ([[トウダイグサ科]]) の二次師部に存在する乳管から分泌される乳液 ([[ラテックス]]) にはさまざまな[[ポリテルペン]]が含まれ、[[天然ゴム]]として利用される<ref name="Bowes2008" />。 |

|||

===飲用・食用・薬用=== |

|||

{{multiple image |

|||

| total_width = 400 |

|||

| align = right |

|||

| caption_align = left |

|||

| image1 = Toddy Bottle and Glass.jpg |

|||

| caption1 = [[ココヤシ]]の師管液からつくられた[[トディ]]. |

|||

| image2 = Detaching_inner_bark_of_pine.jpg |

|||

| caption2 = マツの内樹皮 (師部を含む) をはぎ取っている. |

|||

}} |

|||

師管液には[[糖]] (主にスクロース) などが含まれ、[[砂糖]]生産や[[アルコール飲料]]の原料に利用されることがある。このような目的では、[[サトウヤシ]]、[[ココヤシ]]、[[ナツメヤシ]]、[[コウリバヤシ]]、[[オウギヤシ]]、[[ニッパヤシ]]など[[ヤシ科]]の植物がしばしば用いられる<ref name="佐藤1959">{{cite journal|和書|author=佐藤孝 |year=1959 |title=サトウヤシとヤシ砂糖, ヤシ酒 |journal=熱帯農業 |volume=3 |issue=1 |pages=6-10 |url=https://doi.org/10.11248/jsta1957.3.6 |doi=10.11248/jsta1957.3.6 }}</ref><ref name="荻田2003">{{cite journal|和書|author=荻田信二郎 & 山口夕 |year=2003|title=ヤシ科植物のバイオテクノロジー : スリランカとインドネシアの事例 |journal=SAGO PALM |volume=11 |pages=21-25 |url=http://www.sagopalm.jp/Sago%20PDF/Vol.11,%2021-25.pdf |naid=10013952316 }}</ref> ('''右図''')。コウリバヤシからは、1日に45リットルもの師管液が採取できる<ref name="Van Die1975">{{cite book|author=Van Die, J. & Tammes, P.M.L.|year=1975|chapter=Phloem Exudation from Monocotyledonous Axes|editor=Zimmermann, M. H. & Milburn, J. A.|title=Transport in Plants I. Phloem Transport. Encyclopedia of Plant Physiology New Series, Volume 1|publisher=Springer, Berlin|isbn=3-540-07314-0|pages=196-222}}</ref>。<!--砂糖生産におけるヤシの師管液の重要性は、21世紀現在ではそれほど高くないが、20世紀初頭にはインドだけで年間50万トンの砂糖がヤシから生産されていた。-->またメキシコでは、[[リュウゼツラン属]] ([[キジカクシ科]]) の師管液が甘味料や[[アルコール飲料]] ([[プルケ]]) の原料として古くから利用されている<ref name="小倉2007">{{cite journal|和書|author=小倉哲也, 小嶋良種 |year=2007|title=アガベから造られるテキーラ, イヌリンなどの製品およびイヌリンの研究経過報告 |journal=FFIジャーナル |volume=212 |issue=10 |pages=872-884 |url=http://www.tervis.co.jp/products/pdf/report.pdf}}</ref>。 |

|||

師部には貯蔵物質 (糖など) を含む柔細胞を含まれており、[[フィンランド]]など北欧では、飢饉時に[[マツ]]の靭皮 (内樹皮) が[[救荒食物]]として利用されていた<ref name="Lappalainen2014">{{cite journal|author=Lappalainen, M.|year=2014|title=Death and disease during the great Finnish famine 1695-1697 |url=https://doi.org/10.1080/03468755.2014.937740 |journal=Scandinavian Journal of History |volume=39 |issue=4 |pages=425-447 |doi=10.1080/03468755.2014.937740}}</ref> ('''右図''')。また秋田県の[[松皮餅]]もマツの靭皮を利用しており、救荒食物としてつくられたとも伝えられている<ref name="三森2010">{{cite journal|和書|author=三森一司, 佐藤奈緒美 |year=2010 |title=松皮に含まれる食物繊維の加熱・貯蔵中の変化 |journal=聖霊女子短期大学紀要 |volume=38 |pages=31-39 |url=https://doi.org/10.24571/swjcb.38.0_31 |doi=10.24571/swjcb.38.0_31 }}</ref>。[[ニホンジカ]]など動物も、ときに[[木本植物]]の靭皮を食物として利用しており、これが林業に大きな被害をもたらすこともある<ref name="井上2007">{{cite journal|和書|author=井上友樹, 村上拓彦, 光田靖, 宮島淳二, 溝上展也, 吉田茂二郎 |year=2007 |title=ニホンジカによる人工林剥皮害と下層植生との関連性 |journal=日本森林学会誌 |publisher=日本森林学会 |volume=89 |issue=3 |pages=208-216 |url=https://doi.org/10.4005/jjfs.89.208 |doi=10.4005/jjfs.89.208}}</ref>。 |

|||

[[ケイヒ]] ([[クスノキ科]])、[[ホオノキ]] ([[モクレン科]])、[[アカメガシワ]] ([[トウダイグサ科]])、[[トチュウ]] ([[トチュウ科]])、[[キハダ]] ([[ミカン科]]) などでは、靭皮が[[生薬]]として用いられている<ref>[http://www.tokyo-shoyaku.jp/f_wakan/ 新常用和漢薬集.] 東京生薬協会. (2020年3月28日閲覧)</ref>。またキハダの靭皮は、染料としても用いられる<ref name="紙屋2001">{{cite journal|和書|author=紙屋和宏, 宇水泰三郎, 島村雄三, 橋本茂 |year=2001 |title=キハダ優良品種の増殖と徳島県下におけるキハダ造林に関する調査研究 |journal=徳島県林業総合技術センター研究報告 |volume=38 |pages=6-13 |url=http://www.pref.tokushima.jp/_files/00101592/03-1802.pdf}}</ref> |

|||

===環状剥皮=== |

|||

{{multiple image |

|||

| total_width = 400 |

|||

| align = right |

|||

| caption_align = left |

|||

| image1 = AnnelageAnnélationGirdling1LilleLamiot3.jpg |

|||

| caption1 = 環状剥皮. |

|||

| image2 = Limonium_dendroides_air_layering.jpg |

|||

| caption2 = 取り木 (環状剥皮部分を覆って保護している). |

|||

}} |

|||

木本植物において師部は樹皮内層に存在するため、樹皮を環状に剥離することで師部を断ち切ることができ、この手法は'''環状剥皮''' (環状はく皮、環状除皮、girdling, ring barking) とよばれる<ref name="Iwasa2013環状剥皮">{{cite book|author=巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編)|year=2013|chapter=環状剥皮|editor=|title=岩波 生物学辞典 第5版|publisher=岩波書店|isbn=978-4000803144|page=264}}</ref> ('''右図''')。環状剥皮は林業、農業、園芸などさまざまな分野で利用される。 |

|||

例えば樹幹で環状剥皮を行うことによって、その植物を枯死させることができる (巻き枯らし、巻枯らし)。[[ビーバー]]はしばしば環状剥皮を行い、移入された[[アルゼンチン]]において樹木を大規模に枯死させたことが報告されている<ref name="Choi2008">{{cite journal|author=Choi, C|year=2008|title=Tierra del Fuego: the beavers must die|journal=Nature|volume=453|page=968|doi=10.1038/453968a}}</ref>。林業においては、間伐作業の省力化・安全化のために環状剥皮が利用されている<ref name="浅野2009">{{cite journal|和書|author=浅野浩之, 金澤好一, 小野里光, 鶴渕恒雄, 綿貫邦男 |year=2009|title=ヒノキの巻き枯らし間伐実証試験 |journal=研究報告 |publisher=群馬県林業試験場 |issue=14 |pages=1-9 |url=https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010781166 |naid=220000114953 }}</ref><ref name="小野里2009">{{cite journal|和書|author=小野里光, 浅野浩之, 金沢好一 |year=2009 |title=ヒノキ巻枯らし間伐林における森林害虫の発生 |journal=群馬林試研報 |issue=14 |pages=10-19 |url=https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010781167 |naid=220000114954 }}</ref>。ただしこの作業は林内に多数の枯死木を生じさせることになり、幹折れ等による危険や枯死木を利用する[[害虫]]増加を招くことが懸念されている。また外来樹種の除去にも同様の手法が利用される<ref name="崎尾2015">{{cite journal|和書|author=崎尾均, 川西基博, 比嘉基紀, 崎尾萌 |year=2015 |title=特集「外来種と植生管理」 巻き枯らしによるハリエンジュの管理 |url=https://doi.org/10.7211/jjsrt.40.446 |journal=日本緑化工学会誌 |volume=40 |issue=3 |pages=446-450 |doi=10.7211/jjsrt.40.446}}</ref>。 |

|||

また枝などに環状剥皮を行うと、その部分より上側に[[糖]]など同化産物が留まる。さまざまな樹種において、環状剥皮が樹勢抑制、着花促進、生理落果の抑制、果実品質の向上などに効果的であることが報告されており、[[ブドウ]]、[[カキ]]、[[柑橘類]]などでは実用化されている<ref name="水田2007">{{cite journal|和書|author=水田泰徳 |year=2007 |title=環状はく皮処理が主幹形モモの生育と果実品質に及ぼす影響 |journal=兵庫県立農林水産技術総合センター研究報告〔農業編〕|issue=55 |pages=5-9 |url=https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010740572 |naid=40015454908 }}</ref><ref name="森口2002">{{cite journal|和書|author=森口 一志 |year=2002|title=キウイフルーツの生育期の環状はく皮による果実肥大効果,果実品質及び樹体への影響 |url=https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010642203 |journal=愛媛県立果樹試験場研究報告 |volume=15 |pages=55-65 |naid=220000084486 |publisher=愛媛県立果樹試験場 }}</ref><ref name="山根2007">{{cite journal|和書|author=山根崇嘉, 加藤淳子, 柴山勝利 |year=2007 |title=ブドウ‘安芸クイーン’の着色実態および 環状はく皮と着果量の軽減による着色改善 |url=https://doi.org/10.2503/hrj.6.441 journal=園芸学研究 |volume=6 |issue=3 |pages=441-447 |doi=10.2503/hrj.6.441 }}</ref><ref name="長谷川1995">{{cite journal|和書|author=長谷川耕二郎|year=1995|title=カキ‘西村早生’の雄花と雌花の着生に及ぼす側枝の環状はく皮ならびに結縛の影響 |journal=高知大学学術研究報告 |volume=44 |pages=11-18 |url=https://hdl.handle.net/10126/833 |naid=120001107288 }}</ref>。また環状剥皮された部分の上で[[根|不定根]]形成が促進されることがあるため、林業、農業、園芸においてこれを使って栄養繁殖させることもある ([[取り木]]とよばれる)<ref name="四方1986">{{cite journal|和書|author=四方正義, 星野正生, 新城健, 古沢寿治, クスウィアーエンジャン |year=1986|title=環状はく皮処理による亜熱帯系桑古条さし木の時期別露地実験 |url=https://doi.org/10.11416/kontyushigen1930.55.173 |journal=日本蚕糸学雑誌 |volume=55 |issue=2 |pages=173-174 |doi= |publisher=日本蚕糸学会}}</ref><ref name="池田2019">{{cite journal|和書|author=池田虎三 |year=2019 |title=各都道府県の林業・林産業と遺伝育種の関わり(24)石川県 |url=https://doi.org/10.32135/fgtb.8.1_63 |journal=森林遺伝育種 |volume=8 |issue=1 |pages=63-66 |doi=10.32135/fgtb.8.1_63 |publisher=森林遺伝育種学会}}</ref> ('''右図''')。 |

|||

==ギャラリー== |

|||

<gallery style="font-size:80%;"> |

|||

File:Phloem Cucurbita pepo laengs Sachs.jpg|カボチャ属の師部の縦断面模式図. x, l = 師域. |

|||

File:Phloem Cucurbita pepo Sachs.jpg|カボチャ属の師部の横断面模式図. 師板 (si) が見える. |

|||

File:Herbaceous Dicot Stem Tangential Section Sieve Tubes in Cucurbita (35207524520).jpg|カボチャ属の師部の縦断面. 師板が見える. |

|||

File:Herbaceous Dicot Stem Outer Cambium in Cucurbita Groove Bundle (37292919122).jpg|カボチャ属の師部の横断面. 下部が木部. |

|||

File:Herbaceous Dicot Stem Cambium and Phloem in Cucurbita (37411755521).jpg|カボチャ属の師部の横断面. 一部に師板が見える. |

|||

File:Zea 40x (35532235563).jpg|トウモロコシ ([[イネ科]]) の茎の維管束横断面. 左側に師部 (師部繊維と師管) が見える. |

|||

File:Herbaceous Dicot Stem Vascular Bundle in Late Season Trifolium (36316879153).jpg|クローバー ([[マメ科]]) の茎の維管束横断面. 右側の木部の左側に師管と師部柔細胞、その左側に師部繊維組織. |

|||

File:Woody Dicot Stem Primary Phloem One Year Sambucus (35922591815).jpg|[[ニワトコ属]] ([[レンプクソウ科]]) の茎の維管束横断面. 右側の赤く染色された部分が二次木部、その左側が維管束形成層を挟んで二次師部. 放射組織が木部から師部まで続いている. |

|||

File:Woody Dicot Stem Two Annual Rings in Tilia (35031940521).jpg|[[シナノキ属]] ([[シナノキ科]]) の茎の横断面. 2年分の二次木部の外側に二次師部. 二次師部は師管と師部繊維組織の繰り返し部分と、拡張放射組織からなる. |

|||

<!--File:Woody Dicot Stem Annual Rings in Two Year Tilia (35124896436).jpg|シナノキ属 (シナノキ科) の茎の横断面. 上部が二次木部、その外側の二次師部は師管と師部繊維組織の繰り返し部分と、拡張放射組織からなる.--> |

|||

File:Woody Dicot Stem Secondary Phloem and Cambium in Four Year Liriodendron (35914297313).jpg|[[ユリノキ属]] ([[モクレン科]]) の茎の横断面. 左側が二次木部、その右側の二次師部は師管と師部繊維組織の繰り返し部分と、拡張放射組織からなる. |

|||

File:Gymnosperm Stem Medullary Rays in Two Year Pinus (35486476174).jpg|[[マツ属]] ([[マツ科]]) の茎の維管束横断面. 右側が二次木部、その左側が維管束形成層、および二次師部. 放射組織も見える. |

|||

<!--File:Gymnosperm Stem Phloem in Four Year Pinus (35498048414).jpg|マツ属 (マツ科) の茎の維管束横断面. 下部の厚い細胞壁からなる部分が二次木部 ([[仮道管]])、その上部に[[維管束形成層]]を挟んで二次師部 (師細胞と柔細胞、放射組織). 写真上部は皮層.--> |

|||

File:Gymnosperm Stem Four Year Pinus (36289810146).jpg|マツ属 (マツ科) の茎の維管束横断面. 下部の厚い細胞壁からなる部分が二次木部 (仮道管)、その上部に[[維管束形成層]]を挟んで二次師部 (師細胞と柔細胞、放射組織). その上部は皮層 (樹脂道を含む). |

|||

</gallery> |

|||

==出典== |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

{{Reflist|2}} |

|||

==関連項目== |

==関連項目== |

||

*[[木部]] |

* [[木部]] |

||

*[[ |

* [[道管]] |

||

* [[維管束]] |

|||

==外部リンク== |

|||

{{Commonscat|Phloem}} |

|||

* 福原達人 (2019) [https://ww1.fukuoka-edu.ac.jp/~fukuhara/keitai/1-3.html 1-3. 木部・篩部.] ''[https://ww1.fukuoka-edu.ac.jp/~fukuhara/keitai/ 植物形態学.]'' 福岡教育大学. (2020年3月7日閲覧) |

|||

* [https://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E7%AF%A9%E7%AE%A1%EF%BC%88%E5%B8%AB%E7%AE%A1%EF%BC%89 篩管 (師管)]、[https://photosyn.jp/pwiki/index.php?cmd=read&page=%E7%B3%96%E3%81%AE%E8%BC%B8%E9%80%81&word=%E7%B3%96%E3%81%AE%E8%BC%B8%E9%80%81 糖の輸送]、[https://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0 ローディング]、[https://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0 アンローディング.] [https://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E5%85%89%E5%90%88%E6%88%90%E4%BA%8B%E5%85%B8 光合成事典.] 日本光合成学会. (2020年3月28日閲覧) |

|||

{{デフォルトソート:しふ}} |

{{デフォルトソート:しふ}} |

||

[[Category:植物学]] |

[[Category:植物解剖学]] |

||

[[Category:植物生理学]] |

|||

2020年4月24日 (金) 11:56時点における版

師部 (篩部、しぶ、phloem) とは、維管束植物 (シダ植物や種子植物) の維管束を構成する2つの複合組織のうちの1つであり (もう1つは木部)、師管 (篩管) や師細胞組織、師部繊維組織、師部柔組織からなる (右図)。頂端分裂組織に由来する一次師部と、維管束形成層に由来する二次師部 (靭皮) がある。師部の主な機能は光合成産物など有機物の輸送であり、また植物体の機械的支持や物質貯蔵などにも寄与している。

「師部」の名は、師管の隔壁が篩 (ふるい) のような形であることに由来するため、本来は「篩部」であり、また関連する「師管、師板、師細胞」なども本来は全て「篩管、篩板、篩細胞」などである。ただし「篩」が常用漢字ではないため (2020年現在)、教科書などでは「師」で代用される (「師」には「ふるい」の意味はない)[1]。木本植物 (木) において師部は樹皮の内層に存在しており、師部を意味する英語の phloem は樹皮を意味するギリシア語の φλοιός (phloios) に由来する[2]。

構成

師部は、師要素 (師管要素や師細胞)、師部繊維、師部柔細胞からなる[3][4][5]。

師要素

師要素 (篩要素、しようそ、sieve element) は管状の細胞であり、光合成産物などの有機物の通道に機能している[3][5] (→#師部輸送を参照)。師要素は生細胞ではあるが、核や液胞などの細胞小器官がしばしば退化しており[3]、物質が通道しやすくなっている[6]。またしばしば特殊な色素体をもつ[7]。細胞壁はやや厚いが、二次細胞壁を欠く[3][5][8]。細胞間の物質輸送は、原形質連絡が拡大した師孔 (篩孔、sieve pore) を通して行われる[3][9][5]。師孔において、原形質連絡の周囲はカロースが沈着 (肉状体ともよばれる) している[7][9]。師要素の細胞表面には、多数の師孔が集まって師域 (篩域、しいき、sieve area) を形成している[3][5][10]。師要素が機能するのはふつう数ヶ月程度であり (長年機能している例もある)、一定期間後または損傷した師要素ではカロースがさらに沈着して師孔は閉塞される[3][8][9]。師要素として、被子植物は師管要素を、それ以外の維管束植物 (シダ植物や裸子植物) は師細胞をもつ[11][5]。

師管要素 (篩管要素、しかんようそ、sieve tube element, sieve tube member; 師管細胞 sieve tube cell) は、上下端で縦につながって師管 (篩管、しかん、sieve tube) を形成している[3][5][11] (右図)。師管要素どうしの上下の隔壁は師板 (篩板、しばん、sieve plate) とよばれ、大型の師孔 (ときに直径 10 µm 以上) が集合した「ふるい (篩)」のような師域が形成されている[3][5][8][10][11] (右図)。師板における師域の配置様式には多様性があり、細長い師域が階段状に配置しているもの (例:シュウカイドウ) や不定形の師域が集まっているもの (例:トウ属) は複合師板 (compound sieve plate) とよばれ、1個の大きな師域をもつもの (例:カボチャ;右図) は単師板 (simple sieve plate) とよばれる[11][12][13]。師管における物質輸送は、主に師板を通して行われるが、ふつう側面にも師域が存在する (側師域)[12]。ただしこのような師域の師孔は小さい[8][11]。師板は側壁に対して斜めのものからほぼ直角のものまである[8][12]。師管要素には、同一の母細胞から不等分裂によって形成された小型の細胞である伴細胞 (はんさいぼう、companion cell) が付随している[3][5][7][11][14]。伴細胞は多数の原形質連絡 (ときに原形質連絡が分枝) によって師管要素とつながっており、糖などは伴細胞を介して師管要素へ運ばれる[6][8]。また伴細胞はタンパク質などを送ることで師管要素の代謝を制御していると考えられている[6][14]。師管要素・師管は、基本的に被子植物に特徴的な構造であるが、被子植物の中でアウストロバイレヤ科は師管を欠く[15]。

師細胞 (篩細胞、しさいぼう、sieve cell) は一般的に師管要素より細長く紡錘形であり、側面で互いに接して師細胞組織 (篩細胞組織、sieve cell tissue) を形成している[16]。師板をもたず、細胞側面に散在する師域を通して物質輸送が行われる[7]。師管にくらべて通道効率は低いと考えられている[16]。師細胞には伴細胞は付随していないが、裸子植物にはタンパク細胞 (albuminous cell) とよばれる細胞が師細胞に付随しており (師細胞と姉妹の関係にはない)、伴細胞と同様に師細胞の機能を補助していると考えられている[3][17]。師細胞は、被子植物以外の維管束植物に存在する。

師管要素と師細胞の関係は、木部における道管要素と仮道管の関係に似ているため、師管を道管状師管 (vessel form sieve tube)、師細胞組織を仮道管状師管 (tracheid form sieve tube) とよんでいたこともある[11][16]。

師部繊維

師部繊維 (篩部繊維、phloem fiber) は発達した細胞壁をもつ細長い細胞であり、ふつう原形質を欠く死細胞である[5]。師部繊維は、集合して師部繊維組織 (篩部繊維組織、phloem fiber tissue) を形成している[5] (右図)。師部繊維は、木部繊維などと共に、植物体の機械的支持に寄与している。師部繊維は木部繊維にくらべて一般的に長く、またふつう壁孔は不明瞭である[5]。長さはアサ (アサ科) で 1 cm、アマ (アマ科) で 2-4 cm、カラムシ (イラクサ科) では 22 cm に達する。これらの繊維は布や縄の原料として利用される (下記参照)。師部繊維は、ふつう師要素の外側に形成される[18] (右図)。また維管束周辺に厚壁細胞が発達する種では、師部繊維は発達しない[19] (例:カボチャ)。被子植物以外では、ふつう師部繊維は見られない[5]。

師部柔細胞

師部に存在する柔細胞は師部柔細胞 (篩部柔細胞、phloem parenchymatous cell) をよばれ、 集合して師部柔組織 (篩部柔組織、phloem parenchyma) を形成している[5]。有機養分の貯蔵などに働いている[5]。タンニンや樹脂を貯蔵するものや分泌組織をもつこともある[5][8]。一次師部 (下記) では、師部柔細胞は師要素に付随して存在する[4]。二次師部 (下記) の場合には、二次木部の柔組織と同様、長軸にならんだ細胞からなる軸方向柔組織 (axial parenchyma) と、放射方向に配列した細胞からなる放射柔組織 (ray parenchyma) がある[5] (右図)。

一次師部と二次師部

師部は、形成される場所に応じて一次師部と二次師部に分けられる[5][19][20]。

一次師部

頂端分裂組織 (シュート頂分裂組織、根端分裂組織) に由来する前形成層 (procambium) から形成される師部は、一次師部 (primary phloem) とよばれる[19][21]。一次師部は、ふつう一次木部の外側に位置するが、師部が木部を取り囲んでいる例もある[4] (下図)。全ての維管束植物は一次師部をもつが、二次成長を行う木本植物では、二次師部の発達と共に一次師部は破壊される[19]。

一次師部のうち、最初に分化する部分を原生師部 (protophloem)、その後に分化する部分を後生師部 (metaphloem) とよぶ[5][19][21]。原生師部・後生師部の形態的な差異は、原生木部・後生木部ほど明瞭ではないが、一般的に後生師部のほうが太くて長い[19]。また原生師部の師管には伴細胞が見られないことが多い[19]。

二次師部

茎や根において、一次師部と一次木部の間に生じた分裂組織である維管束形成層 (単に形成層とよばれることも多い) から形成された師部は、二次師部 (次生師部、secondary phloem) とよばれる[5][20] (下図)。二次師部は、維管束形成層の外側に付加されていく[20][22] (下図)。維管束形成層による二次成長を行う植物 (いわゆる木本植物) は二次師部をもち、このような植物では二次師部は樹皮の内層に位置する。生物学における靭皮 (じんぴ、bast) は、二次師部のことを意味する[5]。二次師部では、一次師部にくらべて構成要素が放射方向に整然と並んでいる傾向があり、また師要素が短く密度が高い[20]。

二次師部のそれぞれの師要素が機能するのは短期間であり、内側から付加される新たな組織に押し出され、崩壊していく。そのため、二次木部の厚さが年々増加していくのに対して、二次師部の厚さはある程度以上は変化しない[5][8]。

二次木部と同様、二次師部にも軸方向の要素 (師要素、師部繊維、軸方向柔組織) と放射方向の要素 (放射柔組織) が存在する[23]。これらの始原細胞は維管束形成層に存在し、二次木部と共有している。そのため、二次師部の放射組織は、維管束形成層を挟んで二次木部の放射組織と連続している[8][23] (下図)。また二次成長している茎や根は円周を増大させていくため、師部放射組織はそれを埋めるよう細胞分裂によって外側に向かって幅広くなっていることがある (下図)。このような放射組織は、拡張放射組織 (dilated ray) とよばれる[7]。

師部輸送

光合成によってつくられた糖は、師部の師要素からなる師管や師細胞組織を通して植物体全体に輸送される。この輸送は、師部輸送 (篩部輸送、phloem transport) とよばれる[24]。師部輸送によって運ばれる水溶液には大量の糖 (主にスクロース、ときにオリゴ糖または糖アルコール) が含まれ、またアミノ酸や無機養分も含まれている[24]。さらに植物ホルモンや伝令RNA (mRNA) も輸送され、植物体全体の情報交換の通路ともなっている[24][25]。このような師部輸送によって運ばれる液は、師管液 (篩管液、phloem sap) とよばれる[25]。師部輸送では、師管断面積 1 cm2 あたり1時間に数グラムの物質が輸送され、また輸送速度は時速 1 m に達することがある[24][25]。

木部による水や無機養分の輸送 (木部輸送) が根から気孔がある部分へ向けての一方通行の輸送であるのに対して、師部輸送の方向は時期や植物の状態によって変動する[25]。このような師部輸送において、師管液を供給する側をソース (source)、師管液を受け取る側をシンク (sink) という[25]。同一の器官が時期によってソースとなったりシンクとなることがあり、例えば貯蔵器官は光合成が活発に行われている時期にはシンクとなり、早春など活発な活動を開始する前にはソースとなる。シンクとソースの間の師部輸送の仕組みは、基本的にシンクよりソースの方が浸透圧が高いことによって生じる水の流れであると考えられている。この仮説は圧流説 (pressure flow theory) とよばれ、エルンスト・ミュンヒ (1930) によって提唱された[24][25]。ただし被子植物以外の師部輸送 (師管ではなく師細胞組織が用いられる) が、圧流説で説明できるか否かは明らかではない[25]。

ソースから師部に物質が移動することは積み込み (ローディング、phloem loading) とよばれ、師部からシンクに物質が移動することは積み降ろし (アンローディング、phloem unloading) とよばれる[24][25]。いずれの場合も、シンプラスト経路 (原形質連絡を通した経路) とアポプラスト経路 (細胞壁など細胞膜外を通した経路) が存在する[24][25]。例えば原形質連絡を通じて運ばれたスクロースが中継細胞 (intermediate cell) においてオリゴ糖に変換され、オリゴ糖は大きいため葉肉細胞へは戻れず、師管方向への輸送が促進される植物もある (ポリマートラッピング polymer trapping)[24]。また積み込みの際には、糖の濃度が低いところから高いところへ輸送されることがあり、このような場合は能動輸送も用いられる[25]。例えばスクロースが能動輸送によって輸送細胞 (transfer cell) に取り込まれ、これが師管へ輸送されるものもある[24]。積み降ろしの場合は、シンク側で糖が消費またはデンプンなどの不溶性物質に変換されているため、ふつうシンク側の方が糖濃度が低くなっている[25]。

師部を通した電気的なシグナルの伝達も知られている。植物体のある部分で生じた電気刺激が師部を通して伝達され、遺伝子発現や呼吸、光合成、植物ホルモンの量、師部での積み降ろし (上記) などに変化を引き起こすことが報告されている[25]。

利用

繊維など

師部繊維は、その外側に形成される皮層繊維と共に靭皮繊維 (bast fiber) とよばれ、天然繊維としてさまざまな用途に用いられている[18]。アマ (リネン、アマ科)、アサ (麻、アサ科)、カラムシ (苧麻、イラクサ科)、ツナソ (ジュート、アオイ科) などの靭皮繊維は布や縄の原料に、コウゾ (クワ科) やミツマタ、ガンピ (ジンチョウゲ科) の靭皮繊維は和紙や紙幣の原料に用いられる[26][27] (右図)。

パラゴムノキ (トウダイグサ科) の二次師部に存在する乳管から分泌される乳液 (ラテックス) にはさまざまなポリテルペンが含まれ、天然ゴムとして利用される[8]。

飲用・食用・薬用

師管液には糖 (主にスクロース) などが含まれ、砂糖生産やアルコール飲料の原料に利用されることがある。このような目的では、サトウヤシ、ココヤシ、ナツメヤシ、コウリバヤシ、オウギヤシ、ニッパヤシなどヤシ科の植物がしばしば用いられる[28][29] (右図)。コウリバヤシからは、1日に45リットルもの師管液が採取できる[30]。またメキシコでは、リュウゼツラン属 (キジカクシ科) の師管液が甘味料やアルコール飲料 (プルケ) の原料として古くから利用されている[31]。

師部には貯蔵物質 (糖など) を含む柔細胞を含まれており、フィンランドなど北欧では、飢饉時にマツの靭皮 (内樹皮) が救荒食物として利用されていた[32] (右図)。また秋田県の松皮餅もマツの靭皮を利用しており、救荒食物としてつくられたとも伝えられている[33]。ニホンジカなど動物も、ときに木本植物の靭皮を食物として利用しており、これが林業に大きな被害をもたらすこともある[34]。

ケイヒ (クスノキ科)、ホオノキ (モクレン科)、アカメガシワ (トウダイグサ科)、トチュウ (トチュウ科)、キハダ (ミカン科) などでは、靭皮が生薬として用いられている[35]。またキハダの靭皮は、染料としても用いられる[36]

環状剥皮

木本植物において師部は樹皮内層に存在するため、樹皮を環状に剥離することで師部を断ち切ることができ、この手法は環状剥皮 (環状はく皮、環状除皮、girdling, ring barking) とよばれる[37] (右図)。環状剥皮は林業、農業、園芸などさまざまな分野で利用される。

例えば樹幹で環状剥皮を行うことによって、その植物を枯死させることができる (巻き枯らし、巻枯らし)。ビーバーはしばしば環状剥皮を行い、移入されたアルゼンチンにおいて樹木を大規模に枯死させたことが報告されている[38]。林業においては、間伐作業の省力化・安全化のために環状剥皮が利用されている[39][40]。ただしこの作業は林内に多数の枯死木を生じさせることになり、幹折れ等による危険や枯死木を利用する害虫増加を招くことが懸念されている。また外来樹種の除去にも同様の手法が利用される[41]。

また枝などに環状剥皮を行うと、その部分より上側に糖など同化産物が留まる。さまざまな樹種において、環状剥皮が樹勢抑制、着花促進、生理落果の抑制、果実品質の向上などに効果的であることが報告されており、ブドウ、カキ、柑橘類などでは実用化されている[42][43][44][45]。また環状剥皮された部分の上で不定根形成が促進されることがあるため、林業、農業、園芸においてこれを使って栄養繁殖させることもある (取り木とよばれる)[46][47] (右図)。

ギャラリー

-

カボチャ属の師部の縦断面模式図. x, l = 師域.

-

カボチャ属の師部の横断面模式図. 師板 (si) が見える.

-

カボチャ属の師部の縦断面. 師板が見える.

-

カボチャ属の師部の横断面. 下部が木部.

-

カボチャ属の師部の横断面. 一部に師板が見える.

-

トウモロコシ (イネ科) の茎の維管束横断面. 左側に師部 (師部繊維と師管) が見える.

-

クローバー (マメ科) の茎の維管束横断面. 右側の木部の左側に師管と師部柔細胞、その左側に師部繊維組織.

-

マツ属 (マツ科) の茎の維管束横断面. 下部の厚い細胞壁からなる部分が二次木部 (仮道管)、その上部に維管束形成層を挟んで二次師部 (師細胞と柔細胞、放射組織). その上部は皮層 (樹脂道を含む).

出典

- ^ 原 襄 (1994). “篩と師”. 植物形態学. 朝倉書店. p. 93. ISBN 978-4254170863

- ^ “Phloem”. Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster. Accessed 20 Apr. 2020.

- ^ a b c d e f g h i j k 原 襄 (1994). “篩部”. 植物形態学. 朝倉書店. pp. 85–88. ISBN 978-4254170863

- ^ a b c 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “師部”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 605. ISBN 978-4000803144

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 清水 建美 (2001). “師部”. 図説 植物用語事典. 八坂書房. pp. 185–187. ISBN 978-4896944792

- ^ a b c 池内昌彦, 伊藤元己, 箸本春樹, 道上達男 (監訳) (2018). “35 維管束植物の構造、生長、発生”. キャンベル生物学 原書11版. 丸善出版. pp. 869–897. ISBN 978-4621302767

- ^ a b c d e ポーラ・ルダル (著) 鈴木 三男 & 田川 裕美 (翻訳) (1997). “複合組織”. 植物解剖学入門 ―植物体の構造とその形成―. 八坂書房. pp. 28–31. ISBN 978-4896946963

- ^ a b c d e f g h i j Bowes, B. & Mauseth, J. D. (2008). “Phloem”. Plant Structure: A Colour Guide 2nd Edition. Jones & Bartlett Learning. pp. 67–68. ISBN 978-0763763862

- ^ a b c 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “師孔”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. pp. 571–572. ISBN 978-4000803144

- ^ a b 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “師域”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 556. ISBN 978-4000803144

- ^ a b c d e f g 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “師管”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 560. ISBN 978-4000803144

- ^ a b c アーネスト・ギフォード & エイドリアンス・フォスター (著) 長谷部 光泰, 鈴木 武 & 植田 邦彦 (監訳) (2002). “維管束組織系”. 維管束植物の形態と進化. 文一総合出版. p. 517. ISBN 978-4829921609

- ^ Beck, C. B. (2005). “Cells of the phloem”. An Introduction to Plant Structure and Development. Cambridge University Press. pp. 33–35. ISBN 978-0521837408

- ^ a b 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “伴細胞”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 1119. ISBN 978-4000803144

- ^ 田村 道夫 (1999). 植物の系統. 文一総合出版. p. 143. ISBN 978-4829921265

- ^ a b c 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “師細胞”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 575. ISBN 978-4000803144

- ^ 師管について. 植物Q&A 登録番号0466. みんなのひろば 日本植物生理学会.

- ^ a b 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “靭皮繊維”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 713. ISBN 978-4000803144

- ^ a b c d e f g 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “一次師部”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 72. ISBN 978-4000803144

- ^ a b c d 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “二次師部”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 1035. ISBN 978-4000803144

- ^ a b 原 襄 (1994). 植物形態学. 朝倉書店. p. 119. ISBN 978-4254170863

- ^ ポーラ・ルダル (著) 鈴木 三男 & 田川 裕美 (翻訳) (1997). “茎の肥大成長”. 植物解剖学入門 ―植物体の構造とその形成―. 八坂書房. pp. 41–52. ISBN 978-4896946963

- ^ a b 原 襄 (1994). “形成層と二次組織”. 植物形態学. 朝倉書店. pp. 134–139. ISBN 978-4254170863

- ^ a b c d e f g h i 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “師部輸送”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 606. ISBN 978-4000803144

- ^ a b c d e f g h i j k l 池内昌彦, 伊藤元己, 箸本春樹, 道上達男 (監訳) (2018). “36 維管束植物の栄養吸収と輸送”. キャンベル生物学 原書11版. 丸善出版. pp. 899–920. ISBN 978-4621302767

- ^ 川鍋祐夫「繊維作物の種類および利用と植物分類上の区分との関係」『熱帯農業』第24巻第2号、1980年、45-53頁、doi:10.11248/jsta1957.24.45。

- ^ 森本正和「非木材繊維利用の現状と将来」『紙パ技協誌』第51巻、1997年、895-914頁、doi:10.2524/jtappij.51.895。

- ^ 佐藤孝「サトウヤシとヤシ砂糖, ヤシ酒」『熱帯農業』第3巻第1号、1959年、6-10頁、doi:10.11248/jsta1957.3.6。

- ^ 荻田信二郎 & 山口夕「ヤシ科植物のバイオテクノロジー : スリランカとインドネシアの事例」『SAGO PALM』第11巻、2003年、21-25頁、NAID 10013952316。

- ^ Van Die, J. & Tammes, P.M.L. (1975). “Phloem Exudation from Monocotyledonous Axes”. In Zimmermann, M. H. & Milburn, J. A.. Transport in Plants I. Phloem Transport. Encyclopedia of Plant Physiology New Series, Volume 1. Springer, Berlin. pp. 196-222. ISBN 3-540-07314-0

- ^ 小倉哲也, 小嶋良種「アガベから造られるテキーラ, イヌリンなどの製品およびイヌリンの研究経過報告」『FFIジャーナル』第212巻第10号、2007年、872-884頁。

- ^ Lappalainen, M. (2014). “Death and disease during the great Finnish famine 1695-1697”. Scandinavian Journal of History 39 (4): 425-447. doi:10.1080/03468755.2014.937740.

- ^ 三森一司, 佐藤奈緒美「松皮に含まれる食物繊維の加熱・貯蔵中の変化」『聖霊女子短期大学紀要』第38巻、2010年、31-39頁、doi:10.24571/swjcb.38.0_31。

- ^ 井上友樹, 村上拓彦, 光田靖, 宮島淳二, 溝上展也, 吉田茂二郎「ニホンジカによる人工林剥皮害と下層植生との関連性」『日本森林学会誌』第89巻第3号、日本森林学会、2007年、208-216頁、doi:10.4005/jjfs.89.208。

- ^ 新常用和漢薬集. 東京生薬協会. (2020年3月28日閲覧)

- ^ 紙屋和宏, 宇水泰三郎, 島村雄三, 橋本茂「キハダ優良品種の増殖と徳島県下におけるキハダ造林に関する調査研究」『徳島県林業総合技術センター研究報告』第38巻、2001年、6-13頁。

- ^ 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “環状剥皮”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 264. ISBN 978-4000803144

- ^ Choi, C (2008). “Tierra del Fuego: the beavers must die”. Nature 453: 968. doi:10.1038/453968a.

- ^ 浅野浩之, 金澤好一, 小野里光, 鶴渕恒雄, 綿貫邦男「ヒノキの巻き枯らし間伐実証試験」『研究報告』第14号、群馬県林業試験場、2009年、1-9頁、NAID 220000114953。

- ^ 小野里光, 浅野浩之, 金沢好一「ヒノキ巻枯らし間伐林における森林害虫の発生」『群馬林試研報』第14号、2009年、10-19頁、NAID 220000114954。

- ^ 崎尾均, 川西基博, 比嘉基紀, 崎尾萌「特集「外来種と植生管理」 巻き枯らしによるハリエンジュの管理」『日本緑化工学会誌』第40巻第3号、2015年、446-450頁、doi:10.7211/jjsrt.40.446。

- ^ 水田泰徳「環状はく皮処理が主幹形モモの生育と果実品質に及ぼす影響」『兵庫県立農林水産技術総合センター研究報告〔農業編〕』第55号、2007年、5-9頁、NAID 40015454908。

- ^ 森口 一志「キウイフルーツの生育期の環状はく皮による果実肥大効果,果実品質及び樹体への影響」『愛媛県立果樹試験場研究報告』第15巻、愛媛県立果樹試験場、2002年、55-65頁、NAID 220000084486。

- ^ 山根崇嘉, 加藤淳子, 柴山勝利「journal=園芸学研究 ブドウ‘安芸クイーン’の着色実態および 環状はく皮と着果量の軽減による着色改善」第6巻第3号、2007年、doi:10.2503/hrj.6.441。

- ^ 長谷川耕二郎「カキ‘西村早生’の雄花と雌花の着生に及ぼす側枝の環状はく皮ならびに結縛の影響」『高知大学学術研究報告』第44巻、1995年、11-18頁、NAID 120001107288。

- ^ 四方正義, 星野正生, 新城健, 古沢寿治, クスウィアーエンジャン「環状はく皮処理による亜熱帯系桑古条さし木の時期別露地実験」『日本蚕糸学雑誌』第55巻第2号、日本蚕糸学会、1986年、173-174頁。

- ^ 池田虎三「各都道府県の林業・林産業と遺伝育種の関わり(24)石川県」『森林遺伝育種』第8巻第1号、森林遺伝育種学会、2019年、63-66頁、doi:10.32135/fgtb.8.1_63。