「雁木 (広島市)」の版間の差分

記述ミス修正 |

|||

| (2人の利用者による、間の8版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Pathnav|雁木 (港湾)|frame=1}} |

|||

{{Otheruses|広島市における雁木|その他の雁木|雁木}} |

|||

[[ファイル:元安川 - panoramio.jpg|300px|right|thumb|手前が[[原爆ドーム]]前の雁木。向正面が[[広島平和記念公園|平和公園]]内の[[親水]]テラス(親水護岸)で現代版の雁木になる。中央の船は世界遺産航路。]] |

|||

'''雁木'''(がんぎ)とは、飛行する[[雁]]の群れのようなジグザグに組まれた構造物<ref>{{Cite web |url=https://kotobank.jp/word/雁木-48552 |title=雁木 |publisher =コトバンク|accessdate =2019-06-05}}</ref><ref name="shinko3063">{{Cite web |url=https://www.shinko-web.jp/series/3063/ |title=かわいい土木 裏木戸から「雁木」を下りれば、そこは川 |publisher =建設業しんこう|date=2019-04|accessdate =2019-06-05}}</ref><ref name="chugoku20040517b">{{Cite web |url=http://www.chugoku-np.co.jp/kikaku/toshin/040517b.html |title=雁木タクシー |publisher =中国新聞|date=2004-05-17|archiveurl=http://web.archive.org/web/20050307131023/http://www.chugoku-np.co.jp/kikaku/toshin/040517b.html|archivedate=2005-05-07|accessdate =2019-06-05}}</ref>。[[広島県]][[広島市]]においては近世以降に水辺に昇降するため川の斜面に造られた階段状の港湾施設および[[護岸]]{{r|shinko3063}}{{r|chugoku20040517b}}。 |

|||

== 地理 == |

|||

'''雁木'''(がんぎ)は[[広島市]]では、[[広島平野]]を流れる河川の岸の所々に設けられた階段状の構造物を指す。荷の積み下ろしや旅客の乗降に用いられてきた。 |

|||

{{OSM Location map |

|||

|coord = {{coord2|34|21|30|N|132|29|00|E}} |

|||

|zoom = 10 |

|||

|float = left |

|||

|width = 300 |

|||

|height = 250 |

|||

|nolabels=1 |

|||

| minimap = file |

|||

| mini-file=Japan location map with side map of the Ryukyu Islands.svg |

|||

| mini-width = 120 |

|||

| mini-height = 108 |

|||

| minipog-x=24 |

|||

| minipog-y=75 |

|||

| scalemark = 150 |

|||

| caption = |

|||

}} |

|||

干満差が大きい沿岸の港では船が着きやすいよう現在では[[浮桟橋]]が用いられるが、古くは岸を階段状にした構造物つまり雁木が用いられた。近世、舟運が盛んになると各地に雁木が造られた{{r|shinko3063}}。広島県において現存最古の雁木は[[下蒲刈島]][[三之瀬]]に[[広島藩]]初代藩主[[福島正則]]が整備した「福島雁木」になる<ref name="ccbagangi">{{Cite web |url=http://www.ccba.or.jp/archives/pdf/h02.kyoubashigawa_gangi.pdf|format=PDF |title=京橋川の雁木群 |publisher =中国建設弘済会|accessdate =2019-06-05}}</ref>。 |

|||

広島市旧市街地は[[太田川]]が形成した一辺約6km四方の[[三角州]]の上にある<ref name="shinko3063" />{{Sfn|氏原|2009|p=28}}。その市街地には太田川本流([[太田川放水路]])・[[天満川 (広島県)|天満川]]・本川([[旧太田川]])・[[元安川]]・[[京橋川]]・[[猿猴川]]と6川を中心に川が流れる<ref name="rfc15-21">{{Cite journal|和書|author1=髙橋達也|author2=大嶋吉雄|author3=市川義隆 |journal=リバーフロント研究所報告|volume=15|date=2004-09|page=157-163|title=太田川の水上交通に関する検討|publisher=リバーフロント研究所|url=http://www.rfc.or.jp/rp/files/15-21.pdf|format=PDF|accessdate=2019-06-05}}</ref>。これらは非常に緩やかに流れ{{Sfn|整備計画|2011|p=58}}、川幅は広く市街地における水面の割合は13%になる{{Sfn|氏原|2009|p=28}}<ref name="homes00784">{{Cite web |url=https://www.homes.co.jp/cont/press/buy/buy_00784/ |title=水の都ひろしま。水辺が楽しく、美しいまちの今までとこれから |publisher =LIFULL HOME'S PRESS|date=2018-06-25|accessdate =2019-06-05}}</ref>。水質は都市内を流れる河川としては良好である<ref name="ch1311143815727">{{Cite web |url=http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1311143815727/index.html |title=「水の都ひろしま」構想 概要版 |publisher =広島市|accessdate =2019-06-05}}</ref>。水辺から250m以内{{Refnest|group=注釈|250mとは、子どもの生活圏の目安{{r|chugoku20040517e}}であり、都市公園計画ではこれを基準に[[公園#住区基幹公園|街区公園]]が造られる。}}に三角州上の人口の約4割強(2004年時点)が暮らす{{r|ch1311143815727}}<ref name="chugoku20040517e">{{Cite web |url=http://www.chugoku-np.co.jp/kikaku/toshin/040517e.html |title=川とのつきあい |publisher =中国新聞|date=2004-05-17|archiveurl=http://web.archive.org/web/20050307132128/http://www.chugoku-np.co.jp/kikaku/toshin/040517e.html|archivedate=2005-05-07|accessdate =2019-06-05}}</ref>。古くから「水の都」と言われていたという{{r|rfc15-21}}。 |

|||

== 概要 == |

|||

[[瀬戸内海]]は干満差が大きく、[[広島市]]の河川は4メートルにも及ぶ干満差があるため、通常の桟橋では荷揚げの対応ができなかったため、[[広島市]]内の河川には、できる限り長い時間、船を岸につけることが出来るように[[船着場]]における[[階段]]状の[[構造物]]である[[雁木 (港湾)]]が約400存在する。 |

|||

その形式には、様々で川の流れに対して直角に真っ直ぐに降りる直行型、並行に降りる並行型、階段の向きが途中で変化していく折れ曲がり型、開き戸のついた裏木戸雁木などがある<ref name="kikou">{{Cite book|和書|author=請川洋一 |title=郷土史紀行 |publisher=請川洋一 |year=2009/7/15 |page=31 |isbn=}}</ref>。 |

|||

[[広島湾]]は1日平均最大干満差4mと、[[有明海]]に次いで干満が大きい{{Sfn|氏原|2009|p=27}}。その北奥にあたる旧市街地を流れる6川はその影響を受けやすい[[感潮河川]]になる。そうした中で6川には[[河川舟運]]物資の揚降・河川交通の発着場として用いられた公的な雁木の他に個人プライベート用の小規模な雁木も含めて約300から400箇所もの雁木があると言われている{{r|rfc15-21}}{{r|shinko3063}}{{r|ccbagangi}}{{r|homes00784}}。 |

|||

== 京橋川 == |

|||

* 多くの雁木があり、栄橋から京橋間ではおよそ20メートルおきに見られる。 |

|||

* 京橋川の雁木群が「水の都“広島”を象徴する我が国最大の雁木群で、歴史的な水辺空間を演出している。」という理由で平成19年度土木学会選奨土木遺産に選定された<ref>{{Cite web |url=http://committees.jsce.or.jp/chugoku/node/52 |title=京橋川の雁木群 |publisher =土木学会 中国支部|accessdate =2019-03-17}}</ref>。 |

|||

* 縮景園の裏側にも雁木があり、かつては舟が出入りをしていたが、現在では柵によって塞がれている<ref name="kikou"/>。 |

|||

== 構造 == |

|||

== 本川(旧太田川) == |

|||

[[ファイル:広島雁木分布.png|300px|right|thumb|主な船着場としての雁木の分布{{r|AA11599110}}<ref>{{Cite web |url=http://www.gangi.jp/map/map14.html|format=PDF |title=雁木マップ |publisher =雁木組|accessdate =2019-06-05}}</ref>。]] |

|||

* 旧太田川流域では平地が少なく陸上交通の対応が難しかったため、雁木を利用した舟運が輸送機関として近世に発達した。 |

|||

雁木の名のとおりかつては木材で造られていたが、水に浸かるため腐りやすいことから、江戸初期に石材が用いられるようになったと考えられている{{r|chugoku20040517b}}。材質はほとんどが[[花崗岩]]{{Sfn|雁木組|2007|p=5}}。積み方は年代の古い順で平積・落積(谷積)・矢筈積で、新しいものには[[目地]]に[[モルタル]]が用いられている{{Sfn|雁木組|2007|p=5}}。雁木に隣接する石積の中には焼け焦げた跡が見られるものもあり、これは1945年[[広島市への原子爆弾投下]]の際の熱線あるいはその後の火災によってできた{{Refnest|group=注釈|広島城中御門の石垣に被爆後の火災によってできた焦げた跡がある<ref>{{Cite web |url=http://www.rijo-castle.jp/RIJO_HP/contents/06_kids/02_sirouya/conimages/209_sirouya26.pdf|format=PDF |title=しろうや!広島城 第26号 |publisher =広島城博物館|accessdate =2019-06-05}}</ref>。}}と推定されている([[被爆建造物|被爆遺構]]){{Sfn|雁木組|2007|p=5}}。花崗岩の[[風化]]しやすい特徴(熱膨張・[[加水分解]])から水際のものは脆くなりやすく、特に古いものは顕著に欠けている傾向にある{{Sfn|雁木組|2007|p=5}}。 |

|||

* 現在では雁木の魅力をたくさんの人に伝えるための活動として地域の[[NPO法人]]が「雁木タクシー」と呼ばれる水上タクシーを運営している<ref>{{Cite web |url=https://mizbering.jp/archives/16094 |title=MIZUBERING 太田川水系旧太田川雁木 |publisher =|accessdate =2019-03-17}}</ref>。 |

|||

* 雁木タクシーの船体には、リバー・オレンジ、グリーン、パープルが使われており、それぞれ生命、水を育むみどり、物語と文化を表している<ref name="ce59"/>。 |

|||

形式では以下の通り分類されている。 |

|||

== 元安川 == |

|||

* 直行型 : 川に対して直角に真っ直ぐに降りる<ref name="kikou">{{Cite book|和書|author=請川洋一 |title=郷土史紀行 |publisher=請川洋一 |year=2009/7/15 |page=31 |isbn=}}</ref>。 |

|||

[[File:原爆ドーム対岸の雁木.jpg|thumb|right|250px|[[広島市|原爆ドーム対岸]]の雁木<br />灯ろう流しがここで行われる。]] |

|||

* 平行型 : 川に対して並行に降りる{{r|kikou}}。 |

|||

[[File:原爆ドーム前の雁木.jpg|thumb|right|250px|[[広島市|原爆ドーム前]]の雁木<br />原爆ドームの真下にある。]] |

|||

* 折れ曲がり型 : 平行型の途中で踊場がありそこで向きが変化する{{r|kikou}}。 |

|||

* 元安川の平和大橋西詰上流などの雁木には途中まで階段がつき、普段は水につからない位置に小さなステージのある雁木が存在する<ref>{{Cite book|和書|author=山崎学|editor=広島地理教育研究会編 |title=ひろしま地歴ウォーク |publisher=空の下おもてなし工房 |year=2018-3-30 |pages=18-19 |isbn=9784904090190}}</ref>。 |

|||

* [[原爆ドーム]]対岸にある雁木は広島デルタの中で最も広く、長い。8月6日の灯ろう流しもここで行われる。 |

|||

* [[原爆ドーム]]前の雁木は「[[ブラタモリ]]♯48広島」の撮影に使われ、雁木タクシーに乗った[[タモリ]]が原爆ドーム前雁木にて下車した<ref name="ce59">{{Cite journal|和書|author=松田一郎 |journal=CE建設業界 : civil engineering|volume=59|issue=2|publisher=日本土木工業協会 |year=2010-10 |page=5}}</ref>。 |

|||

変わったものでは、開き戸のついた裏木戸雁木、鉄製の舟つなぎがついた雁木などがある。こうした裏木戸のある雁木は町人・商家町に見られる傾向にあり、かつて武家町では屋敷を護岸から離れた位置に建て更に塀で囲んでいたことから木戸のある雁木はなかった、と考えられている{{Sfn|雁木組|2007|p=3}}。 |

|||

<gallery> |

|||

Old Ohta River at Hiroshima 02.jpg|本川(旧太田川)最上流部。両岸に直行型。 |

|||

Minami gastank s.jpg|皆実町[[広島ガス]]タンク前の京橋川。平行型。 |

|||

Honkawa River and Aioibashi Bridge.jpg|[[太田川基町護岸]]。 |

|||

</gallery> |

|||

== 背景 == |

|||

[[ファイル:Hiroshima Castle Town 1644.jpg|250px|left|thumb| 『[[正保城絵図]]安芸国広島城所絵図』。左から、福島川・小屋川(天満川)・本川(旧太田川)・元安川・西塔川・平田屋川・京橋川・猿猴川。]] |

|||

=== 近世・近代 === |

|||

現在の旧市街地において近世に造られた背景は以下の通り。 |

|||

{{See also|広島市#歴史}} |

|||

* 中世、荘園からの年貢運搬から太田川水系では河川舟運が発達した<ref name="doi10.20630">{{Cite journal|和書|author1=東晧傳 |journal=地理科学|volume=49|issue=3|date=1994|page=145-151|title=河川利用の史的変遷 : 太田川を中心として : 「河川環境の利用と管理」 : 1993年度秋季学術大会シンポジウム|url=https://doi.org/10.20630/chirikagaku.49.3_145|publisher=地理科学学会 |doi=10.20630/chirikagaku.49.3_145|accessdate=2019-06-05}}</ref>。安土桃山時代、[[毛利輝元]]によって[[広島城]]が造られ城下町が形成されたことで城下の舟運が発達し{{r|doi10.20630}}、物資荷揚箇所に雁木が造られた。ただ、江戸時代、広島藩は舟株で舟運自体を統制していた([[株仲間]]制度)。 |

|||

* 低湿軟弱な地に城を築くにあたり、治水対策が行われた。広島藩はその一つとして「水越の策」、城の周りの京橋川および本川、本川と天満川の合流部、本川と元安川の合流部の堤防を9寸から8尺(約0.3mから約2.4m)嵩上げした{{Sfn|整備計画|2011|p=14}}。寛永9年(1632年)堤防取締令を布達し、堤防の保護を命じている{{Sfn|整備計画|2011|p=14}}。 |

|||

* 広島藩は防犯上の理由により、[[西国街道]]筋と[[雲石街道]]筋{{Refnest|group=注釈|西国街道が[[己斐橋]]・[[福島橋 (広島市)|福島橋]]・[[天満橋 (広島市)|天満橋]]・[[本川橋]]・[[元安橋]]・平田屋川橋・[[京橋 (広島市)|京橋]]・[[猿猴橋]]。雲石街道が[[横川橋 (広島市)|横川橋]]。}}以外では架橋制限しており、渡河には渡し舟が用いられていた<ref>{{Cite web |url=http://www.rijo-castle.jp/RIJO_HP/contents/06_kids/02_sirouya/conimages/154_sirouya20.pdf|format=PDF |title=しろうや!広島城 第20号 |publisher =広島城博物館|accessdate =2019-06-05}}</ref>。 |

|||

* 城下ではその立地から井戸から飲料水を得ることができなかった。東側では京橋川を超えて[[比治山]]や[[二葉山]]の山麓まで井水を汲みに行っていたが、中央付近のものは本川や元安川から川水を汲んでいた<ref>{{Cite book|和書|date=1931|title=広島市水道誌|publisher=広島市|id={{NDLJP|1225632/26}}|page=1|accessdate=2019-06-05}}</ref>。こうした状況は1898年(明治31年)広島市水道が整備されるまで続いた。 |

|||

{{ external media |

|||

| topic = [[かき船]]の絵葉書([[広島県立文書館]]所有)。料理屋としてのかき船は近代に発達した<ref>{{Cite web |url=http://www.kanawa.co.jp/kakifune-towa.htm |title=かき船 |publisher =かき船かなわ|accessdate =2019-06-05}}</ref>。いくつが雁木が見える。 |

|||

| align = |

|||

| width = 250px |

|||

| image1 = [http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/monjokan/picture/images/200407-1179_01.jpg 風光明眉 広島・かき船] |

|||

| image2 = [http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/monjokan/picture/images/200407-1180_01.jpg (広島名勝)本川の河畔] |

|||

}} |

|||

{{ external media |

|||

| topic = 原爆の絵([[広島平和記念資料館]]所有)。 |

|||

| align = |

|||

| width = 250px |

|||

| image1 = [http://a-bombdb.pcf.city.hiroshima.jp/pdbj/detail/24529 川の雁木で半死半生の時を過す。逃げ送れた被災者は天満川に入った。] |

|||

}} |

|||

こうして近世には、太田川上流-城の西側-河口の舟入堀へと続く本川と、城下町中心部西側に隣接する元安川が城下の舟運の幹線を成し、舟の着岸と物資を荷揚する箇所に雁木が作られた{{r|doi10.3130}}<ref name="chtayori84">{{Cite web |url=http://www.cf.city.hiroshima.jp/kyodo/html/10tayori/tayori84.pdf|format=PDF |title=ひろしま郷土資料館だより 第84号 |publisher =広島市郷土資料館|accessdate =2019-06-05}}</ref>。特に町人町に多く作られ、水くみや洗濯などの場としても用いられた{{Sfn|雁木組|2007|p=3}}<ref name="AA11599110">{{Cite journal|author1=今川朱美|author2=山下龍太郎|journal=広島工業大学紀要研究編|vol=50|page=9-14|publisher=広島工業大学|id={{NCID|AA11599110}}|date=2016-02|format=PDF|title=川と人の共生まちづくりに関する考察 ――広島コンパクトシティとその適正規模――|accessdate=2019-06-05}}</ref>。そして近世には舟株によって舟運は規制されていたが、近代に入り廃藩置県によって廃止されたことで川舟が激増し{{r|doi10.20630}}、そこから近代に入って個人宅用に造られた雁木がある{{r|ccbagangi}}{{r|chtayori84}}。 |

|||

ただ1930年代ごろになると、道路交通網の整備と陸上輸送の発達により舟運は衰退していった{{r|doi10.20630}}{{r|rfc15-21}}。 |

|||

こどもの頃、雁木や橋の上から川へ飛び込んで遊んだ<ref name="chugoku20120723">{{Cite web |url=http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=21993 |title=復興の風 1952年 元安川 爆心地の川面 笑顔再び |publisher =中国新聞|date=2012-07-23|accessdate =2019-06-05}}</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=20678 |title=ヒロシマの記録ー遺影は語る 元柳町 |publisher =中国新聞|date=2008-01-03|accessdate =2019-06-05}}</ref>、1945年被爆の際には雁木から川へ逃げ込んだ・雁木には黒焦げの遺体が折り重なっていた<ref>{{Cite web |url=http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=58936 |title=『記憶を受け継ぐ』〇〇○○○さん(個人名のため省略)ー火の海怖く 痛み感じず |publisher =中国新聞|date=2016-05-02|accessdate =2019-06-05}}</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=82943 |title=『記憶を受け継ぐ』〇〇○○さん(個人名のため省略)ー強烈な光 体中にガラス |publisher =中国新聞|date=2018-06-04|accessdate =2019-06-05}}</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=89055 |title=『記憶を受け継ぐ』〇〇○○さん(個人名のため省略)ー猛火 死体あふれる川へ |publisher =中国新聞|date=2019-01-15|accessdate =2019-06-05}}</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=75192 |title=『記憶を受け継ぐ』〇〇○○さん(個人名のため省略)ーまさに地獄絵 姉妹失う |publisher =中国新聞|date=2017-08-08|accessdate =2019-06-05}}</ref>、1950年代学校へプールが設置され始めたことにより1966年までに市内の川では川遊びが禁止になった<ref name="chugoku20120723" />、との証言が残っている。 |

|||

=== 現代 === |

|||

{{Double image aside|right|Obras genbaku.jpg|200|Atomic Bomb Dome from Hiroshima Peace Memorial Park 1.jpg|200|原爆ドーム前の雁木は現代に行われた護岸整備の際に新たに組み直した。}} |

|||

[[ファイル:New Koi Bridge at Hiroshima pt1.jpg|200px|right|thumb|太田川放水路[[新己斐橋]]付近。右側が緊急用河川敷道路{{r|rfc15-21}}。護岸から突き出た石積は水制工だが、丸雁木とも言われる{{Sfn|雁木組|2007|p=4}}。]] |

|||

戦後、[[戦災復興都市計画]]が閣議決定、広島市では広島復興都市計画が制定された{{r|homes00784}}<ref name="ch52eb2301009">{{Cite web |url=http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1391050531094/html/common/52eb2301009.htm |title=広島平和記念都市建設計画 |publisher =広島市|accessdate =2019-06-05}}</ref>。この中で太田川水系各支川の川辺を緑化する「河岸緑地」計画が盛り込まれた{{r|homes00784}}。1949年(昭和24年)[[広島平和記念都市建設法]]制定を経て、復興都市計画に平和都市建設構想を盛り込んだ「広島平和記念都市建設計画」が1952年(昭和27年)制定された{{r|ch52eb2301009}}。これが現在の広島市における[[都市計画]]のベースである。[[親水]]の考えが広まり、1990年(平成2年)国・県・市が連携してハード面で河川環境を整備する「水の都整備構想」、2003年(平成15年)国・県・市に加えて市民・企業など民間とが協動しハード・ソフト両面で河川環境を活用する「水の都ひろしま構想」が策定された{{r|rfc15-21}}{{Sfn|整備計画|2011|p=65}}{{r|homes00784}}。 |

|||

また1995年(平成7年)[[阪神・淡路大震災]]を機に、災害時の避難経路・物資輸送に船を活用{{Refnest|group=注釈|広島市においては1945年被爆時に陸軍船舶部(暁部隊)が船で被爆者救護にあたった歴史がある。}}するという考えが定着し、太田川放水路に緊急用河川敷道路が整備された{{r|rfc15-21}}。 |

|||

こうして河川水辺環境および水上交通が観光資源として災害時の輸送手段として評価されるようになり{{r|rfc15-21}}、雁木を利用した新たな交通手段も開発され、近世・近代とは形を変えて現代でも舟運が行われている{{Sfn|整備計画|2011|p=9}}。そして太田川下流6川で洪水・高潮対策護岸整備が進む中で、親水護岸として現代版の雁木が造られ元々あった雁木も新たに組み直された{{r|AA11599110}}{{Sfn|雁木組|2007|p=3}}{{Sfn|氏原|2009|p=29}}。 |

|||

2005年NPO法人雁木組は古くからある雁木を調査し公表{{r|chtayori84}}、2007年「京橋川の雁木群」として[[土木学会選奨土木遺産]]に選定された{{r|shinko3063}}<ref>{{Cite web |url=http://www.gangi.jp/keii.html |title=選奨土木遺産「京橋川の雁木群」選定の経緯 |publisher =雁木組|accessdate =2019-06-05}}</ref>。 |

|||

== 備考 == |

|||

=== 管絃祭 === |

|||

広島市と[[厳島神社]][[管絃祭]]との関係は江戸時代から始まる。1701年(元禄14年)暴風雨に遭遇した管絃船を[[江波 (広島市)]]の伝馬船と[[阿賀 (呉市)]]の鯛網船が助けたのがきっかけとなり、江波と阿賀の漕[[伝馬船]]が管絃船を引くようになった<ref name="ch1111284594692">{{Cite web |url=http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1111284594692/index.html |title=宮島管絃祭と江波の漕伝馬 |publisher =広島市|accessdate =2019-06-05}}</ref>。これは現在まで続いている。 |

|||

この江波の漕伝馬には厳島へ行く前に「川上り」という行事がある。江波から漕伝馬船で本川を逆上ってお世話になったところで船を3回西廻りにまわすという挨拶回しをし、広島[[住吉神社 (広島市中区)|住吉神社]]や[[空鞘稲生神社]]前の雁木からそれぞれの神社境内に入り安全祈願する{{r|ch1111284594692}}<ref>{{Cite web |url=http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=61703l |title=安全祈り 伝馬船「川上り」 本川・元安川 きょう宮島で管絃祭 広島 |publisher =広島市|accessdate =2019-06-05}}</ref>。 |

|||

また江戸時代には「御供船」という管絃船をお供する船も出ていた。1711年(正徳元年)紙屋町から御供船を出したのが最初で、次第に各町で出すようになり[[祇園祭]]の[[山車]]のごとく各町が競って飾り立て各河川で組み立てられた<ref name="shirouya31">{{Cite web |url=http://www.rijo-castle.jp/RIJO_HP/contents/06_kids/02_sirouya/conimages/164_sirouya31.pdf|format=PDF |title=しろうや!広島城 第31号 |publisher =広島城博物館|accessdate =2019-06-05}}</ref>。この御供船とそれらを観覧する遊覧船が船団となって管絃祭をもりあげた{{r|shirouya31}}。ただ近代に入り架橋によって飾り立てた御供船が通過することができなくなったため川単位で御供船を出していたがその後は廃れてしまった{{r|shirouya31}}。 |

|||

この御供船の風習を残し厳島管絃祭を真似たものが、広島住吉神社の例祭すみよしさんの広島管絃祭になる<ref name="gekkan_26_07">{{Cite web |url=http://www.sumiyoshijinja.net/gekkan/gekkan_26_07.html |title=月間すみよし 平成26年7月号 |publisher =住吉神社|accessdate =2019-06-05}}</ref>。厳島管絃祭の前日に行われるいわゆる前夜祭のような存在であり、住吉神社の御神体を乗せた御座船を江波の漕伝馬が引き、本川や元安川を逆上って渡御する{{r|gekkan_26_07}}。 |

|||

=== 現代の川船 === |

|||

かつて太田川水系6川では、護岸から桟橋を渡して[[かき船]]・貸しボート・水上タクシーなどが営まれていた。ただ河川を管理する行政側は、これらが台風等の災害時に漂流して橋梁にせき止められると水位が上昇して氾濫被害を引き起こす{{Sfn|整備計画|2011|p=73}}として営業を認めなくなり、結果廃れた。 |

|||

一方[[海と島の博覧会]]が開催された1989年に、市は民間23社とで[[第三セクター]]広島リバークルーズを設立、元安川と本川で遊覧船を始めた<ref name="chugoku20170605">{{Cite web |url=http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=72333 |title=「インサイド」水上タクシー 観光呼び水に 広島駅-平和公園 訪日増追い風 |publisher =中国新聞|date=2017-06-05|accessdate =2019-06-05}}</ref><ref name="innovations20141206">{{Cite web |url=https://www.innovations-i.com/interview/10383.html |title=地域の観光資源を遊覧船事業で世界へアピール |publisher =フジサンケイ ビジネス・アイ|date=2014-12-06|accessdate =2019-06-05}}</ref>。ただ経営不振により2001年解散、事業を2002年[[アクアネット広島]]が引き継いだ{{r|chugoku20170605}}{{r|innovations20141206}}。現在の水上交通はそれを引き継いだリバーシークルーズによって運営されている。 |

|||

2004年NPO法人雁木組が設立され、市内にある雁木を発着場として活用する“雁木タクシー”が運営されている{{r|chugoku20170605}}。これは[[ブラタモリ]]2016年9月24日放送回で登場した<ref name="ce59">{{Cite journal|和書|author=松田一郎 |journal=CE建設業界 : civil engineering|volume=59|issue=2|publisher=日本土木工業協会 |year=2010-10 |page=5}}</ref> |

|||

以下、現在運営されている川船を示す。 |

|||

* かき船 : [https://www.kanawa.co.jp/ かなわ]のみ。船形態では運営されていない。 |

|||

* 水上交通 |

|||

** WATER TAXI : 広島駅前川の駅 - 平和公園[[元安桟橋]]間の運行。予約制。[https://www.hiroshima-water-taxi.com/ リバーシークルーズ]運営。 |

|||

** 雁木タクシー : 市内各所にある雁木を利用する水上タクシー。[http://www.gangi.jp/ NPO法人雁木組]運営。 |

|||

** ひろしまリバークルーズ(川の遊覧船) : 元安桟橋を起点とする本川の遊覧船。リバーシークルーズ運営。 |

|||

** 世界遺産航路 : 元安桟橋 - 宮島間の運行。[http://www.aqua-net-h.co.jp/ アクアネット広島]運営。 |

|||

<gallery> |

|||

Japan Hiroshima ABomb.jpg|かつて原爆ドーム周辺では貸しボート屋が営まれていた。 |

|||

平和大橋 02.JPG|かつてのかき船「かなわ」と「ひろしま」 |

|||

Restaurant and oyster boat "Kanawa".JPG|元安桟橋と2019年現在広島市唯一のかき船 |

|||

Motoyasu river.JPG|左側に停泊するのが雁木タクシー |

|||

</gallery> |

|||

== 主な雁木 == |

|||

=== 旧草津港 === |

|||

{{See also|草津 (広島市)}} |

|||

: 草津には中世ごろ港が整備されていた<ref>{{Cite web |url=http://www.city.hiroshima.lg.jp/shimin/shimin/michi/saigoku/index.html |publisher =広島市 |title=ひろしま八区ぐるっと散策みちめぐり|accessdate =2019-06-05}}</ref>。その南側、扇や[[商工センター]]は現代に入って埋立られ、現在の[[草津漁港]]はそれで移転した。 |

|||

: かつての草津港で用いられていた雁木の一部は草津南1丁目西部埋立第八公園に移されて残っている<ref>{{Cite web |url=http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1212562308796/simple/Kusatsu2.pdf|format=PDF |publisher =広島市 |title=草津まち歴史の探訪マップ|accessdate =2019-06-05}}</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.cf.city.hiroshima.jp/kusatsu-k/kusatsu-guide.html#C06 |publisher =広島市 |title=草津プチガイド|accessdate =2019-06-05}}</ref>。 |

|||

{| |

|||

|| |

|||

{{OSM Location map |

|||

|coord = {{coord2|34|22|22|N|132|24|40|E}} |

|||

|zoom = 13 |

|||

|float = right |

|||

|width = 300 |

|||

|height = 200 |

|||

|nolabels=1 |

|||

| minimap = file |

|||

| mini-file=Hiroshima City Urban Area.png |

|||

| mini-width = 150 |

|||

| mini-height = 105 |

|||

| minipog-x=37 |

|||

| minipog-y=58 |

|||

| scalemark = 150 |

|||

| caption = |

|||

|label1 = |label-size1 = 13 |mark-size1 = 10|label-pos1 = top|mark-coord1 = {{coord2|34|22|40.3|N|132|24|09.6|E}} |

|||

|label2 = 草津漁港|label-size2 = 13|mark2=Japanese Map symbol (Fishing port).svg |mark-size2 = 15|label-pos2 = bottom|mark-coord2 = {{coord2|34|21|52|N|132|24|03|E}} |

|||

|label3 = 旧港|label-size3 = 13|mark3=Japanese Map symbol (Fishing port).svg |mark-size3 = 15|label-pos3 = left|mark-coord3 = {{coord2|34|22|39|N|132|24|03|E}} |

|||

}} |

|||

| |

|||

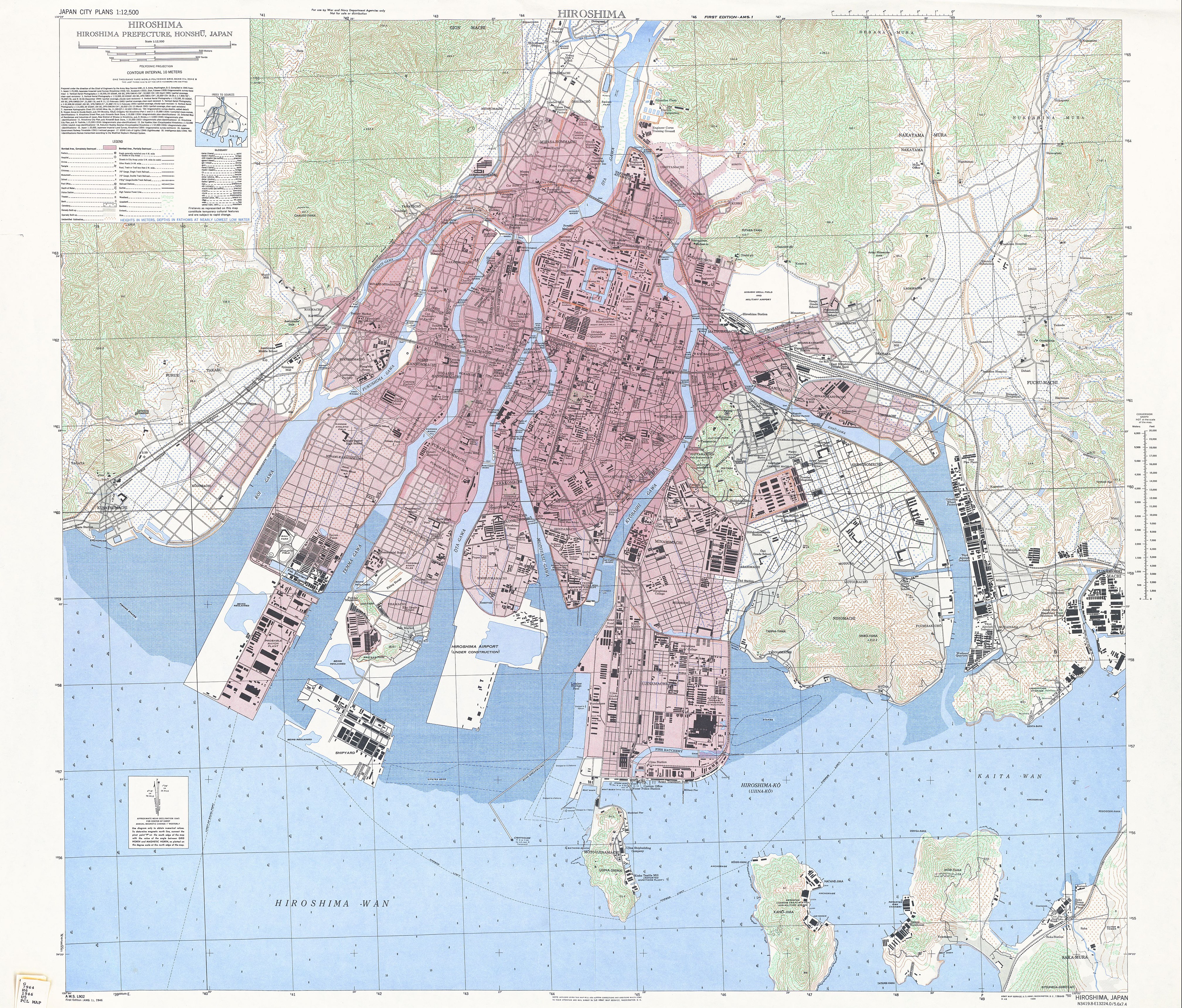

{{File clip | Hiroshima City Map 1945.jpg | width = 250 | 45 | 65 | 30 | 4 | w = 5000 | h =4263 | 1945年米軍作成地図。}} |

|||

|} |

|||

=== 楠木 === |

|||

{{See also|楠木町|横川町 (広島市)}} |

|||

: 横川および楠木は広島城下北端にあった物資の集積地であり、そこにある大雁木は太田川上流から運ばれてきた物資陸揚の中心的な役割を担った{{r|ccbagangi}}<ref name="mogurinunseki1">{{Cite web|publisher=ひろしまWEB博物館|url=http://www.mogurin.or.jp/maibun/kojikodo/unseki/unseki1.pdf|format=PDF|title=雲石街道 1|accessdate=2019-06-05}}</ref>。江戸時代には幅5.5mほどで渡舟の船着場でもあった{{r|chtayori84}}。明治時代以降に大改築され、雁木で陸揚げされた物資は貨車に乗せられ引込線で[[横川駅 (広島県)|横川駅]]まで運ばれそこから各地へと運ばれていった{{r|mogurinunseki1}}{{r|chtayori84}}<ref>{{Cite web|publisher=広島市西区コミュニティ交流協議会|url=http://www.west21.gr.jp/4mytown/04%20totteoki/kusunoki-gangi/kusunokigangi.html|title=楠木の大雁木|accessdate=2019-06-05}}</ref>。現在の雁木自体は縮小しているが、それでも広島市に現存する雁木としては最大級にあたる{{r|mogurinunseki1}}{{r|chtayori84}}。 |

|||

: 例えば木材は、江戸時代においては専売制で、城の外堀取水用の樋門付近・現在の[[三篠橋]]東詰あたりにあった材木場で材木奉行によって検査され、そこを通った材木が対岸である楠木の雁木から陸揚げされ川沿にあった材木蔵に納められていた{{r|mogurinunseki1}}。こうしたことから周辺に材木を扱う商人が集まり、現在[[小田億]]など木材を取り扱う企業・工場が多くある{{r|mogurinunseki1}}。 |

|||

: 現在はシジミ漁の陸揚げ場所としても用いられている。 |

|||

{| |

|||

| |

|||

{{OSM Location map |

|||

|coord = {{coord2|34|24|25|N|132|27|22|E}} |

|||

|zoom = 15 |

|||

|float = right |

|||

|width = 300 |

|||

|height = 200 |

|||

|nolabels=1 |

|||

| minimap = file |

|||

| mini-file=Hiroshima City Urban Area.png |

|||

| mini-width = 150 |

|||

| mini-height = 105 |

|||

| minipog-x=72 |

|||

| minipog-y=35 |

|||

| scalemark = 150 |

|||

| caption = |

|||

|label1 = |label-size1 = 13 |mark-size1 = 10|label-pos1 = top|mark-coord1 = {{coord2|34|24|23.4|N|132|27|13.9|E}} |

|||

|label2 =胡子 |label-size2 = 13|mark2=Japanese Map symbol (Shrine).svg |mark-size2 = 15|label-pos2 = top|mark-coord2 = {{coord2|34|24|20.6|N|132|27|03.3|E}} |

|||

}} |

|||

| |

|||

{{File clip | Hiroshima City Map 1945.jpg | width = 250 | 18 | 47 | 74 | 43 | w = 5000 | h =4263 | 1945年米軍作成地図。}} |

|||

| |

|||

{{File clip | Hiroshima Castle Town 1644.jpg | width = 250 | 12 | 52 | 60 | 14 | w = 4201 | h =5285 | 安芸国広島城所絵図。}} |

|||

|} |

|||

=== 住吉 === |

|||

{{See also|加古町・住吉町 (広島市)}} |

|||

: この地は城下が整備された当初は南端に位置し、加古町(旧・水主町)には藩所有の船を係留した「御船入」と呼ばれた船入堀があった<ref name="doi10.3130">{{Cite journal|和書|author1=多賀谷麻美|author2=杉本俊多 |journal=日本建築学会計画系論文集|volume=72|date=2007|page=239-244|title=近代広島における「水主町」官庁街の形成に関する研究 : 旧下屋敷と船入堀の継承と変容|publisher=日本建築学会|id={{doi|10.3130/aija.72.239_1}}|accessdate=2019-06-05}}</ref>。船入堀の北側は藩邸・水主町屋敷や上級家臣の下屋敷が置かれた{{r|doi10.3130}}。船入堀の南側は[[船員|水主衆]]の住宅地であり{{r|doi10.3130}}、大雁木はその地に隣接した本川側で舟入堀の入り口にあった。かつてこの付近の[[小字]]は大雁木といった{{r|doi10.3130}}。 |

|||

: 船入堀の岬には住吉神社が本川舟運の守り神として祀られた<ref name="lch2017091100">{{Cite web |url=https://www.library.city.hiroshima.jp/news/chuou/2017/09/1100.html |title=浅野氏入城400年記念事業平成29年度歴史講座「江戸時代の広島~浅野家と広島藩~」 |publisher =広島市立図書館|accessdate =2019-06-05}}</ref>。その境内にある雁木では、「[[住吉神社 (広島市中区)#住吉祭|すみよしさん]]」の漕伝馬(広島管弦祭)・人形流しが行われる。 |

|||

{| |

|||

| |

|||

{{OSM Location map |

|||

|coord = {{coord2|34|23|05|N|132|26|59|E}} |

|||

|zoom = 15 |

|||

|float = right |

|||

|width = 300 |

|||

|height = 200 |

|||

|nolabels=1 |

|||

| minimap = file |

|||

| mini-file=Hiroshima City Urban Area.png |

|||

| mini-width = 150 |

|||

| mini-height = 105 |

|||

| minipog-x=66 |

|||

| minipog-y=52 |

|||

| scalemark = 150 |

|||

| caption = |

|||

|label1 = |label-size1 = 13 |mark-size1 = 10|label-pos1 = top|mark-coord1 = {{coord2|34|22|59.8|N|132|26|50.1|E}} |

|||

|label2 =住吉 |label-size2 = 13|mark2=Japanese Map symbol (Shrine).svg |mark-size2 = 15|label-pos2 = top|mark-coord2 = {{coord2|34|23|05.7|N|132|26|50.6|E}} |

|||

|label3 =←旧・船入堀 |label-size3 = 13|mark3= |mark-size3 = 1|label-pos3 = right|mark-coord3 = {{coord2|34|23|10.9|N|132|26|54.0|E}} |

|||

|label4 = |label-size4 = 13 |mark-size4 = 10|label-pos4 = top|mark-coord4 = {{coord2|34|23|03.9|N|132|26|50.2|E}} |

|||

}} |

|||

| |

|||

{{File clip | Hiroshima City Map 1945.jpg | width = 250 | 41 | 53 | 51 | 39 | w = 5000 | h =4263 | 1945年米軍作成地図。}} |

|||

| |

|||

| |

|||

{{File clip | Hiroshima Castle Town 1644.jpg | width = 250 | 76 | 53 | 7 | 20 | w = 4201 | h =5285 | 安芸国広島城所絵図。}} |

|||

|} |

|||

<gallery> |

|||

Hiroshima Sumiyoshi-jinja 20170212-1.JPG |

|||

</gallery> |

|||

=== 大手町 === |

|||

[[ファイル:HiroshimaGembakuDome6819.jpg|250px|right]] |

|||

{{See also|大手町 (広島市)}} |

|||

: 現在の[[相生橋]]東詰付近は、かつて「櫓下」と呼ばれ広島城外堀南西端に位置し大雁木があった{{r|doi10.20630}}<ref>{{Cite web |url=http://www.rijo-castle.jp/RIJO_HP/contents/06_kids/02_sirouya/conimages/160_sirouya27.pdf|format=PDF |title=しろうや!広島城 第27号 |publisher =広島城博物館|accessdate =2019-06-05}}</ref>。その南側に年貢米を集積する米蔵があり、その前にも雁木があった{{r|doi10.20630}}{{r|lch2017091100}}<ref name="jr13_vol_149">{{Cite web |url=https://www.westjr.co.jp/company/info/issue/bsignal/13_vol_149/issue/02.html |title=芸州広島 |publisher =JR西日本|accessdate =2019-06-05}}</ref>。2つの雁木を利用して年貢米を陸揚げしていた{{r|jr13_vol_149}}{{r|chtayori84}}。 |

|||

: なお藩の米蔵があった敷地は明治維新以降に官有地となり、そこに県が物産陳列館を建て、それが現在の[[原爆ドーム]]になる{{r|lch2017091100}}{{r|chtayori84}}。 |

|||

: 現在原爆ドーム前にある雁木は元安川周辺の護岸整備によって1985年再整備された{{r|chtayori84}}<ref>{{Cite web |url=https://www.mlit.go.jp/common/000030135.pdf|format=PDF |title=太田川基町護岸 Ⅲ-1 |publisher =国土交通省|accessdate =2019-06-05}}</ref>。江波の漕伝馬「川上り」において挨拶回りする地点。[[原爆忌]]である8月6日夜には灯篭流しが行われる。その下流側には[[元安桟橋]]があり、2019年現在唯一のかき船がある。 |

|||

{| |

|||

| |

|||

{{OSM Location map |

|||

|coord = {{coord2|34|23|42|N|132|27|25|E}} |

|||

|zoom = 15 |

|||

|float = right |

|||

|width = 300 |

|||

|height = 200 |

|||

|nolabels=1 |

|||

| minimap = file |

|||

| mini-file=Hiroshima City Urban Area.png |

|||

| mini-width = 150 |

|||

| mini-height = 105 |

|||

| minipog-x=71 |

|||

| minipog-y=42 |

|||

| scalemark = 150 |

|||

| caption =[[File:Red_pog.svg|10px]]-[[File:Red_pog.svg|10px]]の範囲内を記載。 |

|||

|label1 = |label-size1 = 13 |mark-size1 = 10|label-pos1 = |mark-coord1 = {{coord2|34|23|46.8|N|132|27|11.3|E}} |

|||

|label2 = |label-size2 = 13 |mark-size2 = 10|label-pos2 = |mark-coord2 = {{coord2|34|23|36.4|N|132|27|16.2|E}} |

|||

|label3 =←原爆ドーム |label-size3 = 13|mark3= |mark-size3 = 1|label-pos3 = right|mark-coord3 = {{coord2|34|23|43.9|N|132|27|12.6|E}} |

|||

}} |

|||

| |

|||

{{File clip | Hiroshima City Map 1945.jpg | width = 250 | 31 | 50 | 63 | 44 | w = 5000 | h =4263 | 1945年米軍作成地図。}} |

|||

| |

|||

| |

|||

{{File clip | Hiroshima Castle Town 1644.jpg | width = 250 | 51 | 56 | 36 | 23 | w = 4201 | h =5285 | 安芸国広島城所絵図。}} |

|||

|} |

|||

<gallery> |

|||

Genbaku Dome 2.jpg |

|||

Motoyasu Bridge and Hiroshima Commercial Museum.JPG |

|||

Toro-nagashi in Hiroshima - 1.jpg|8.6灯篭流し |

|||

</gallery> |

|||

=== 本川・土橋の雁木群 === |

|||

[[ファイル:本川橋02.JPG|250px|right|thumb|左側雁木の下端に立っている白い石が復元された舟つなぎ石。]] |

|||

{{See also|十日市町・土橋}} |

|||

: 江戸時代、この地は西国街道と雲石街道の交点付近であり{{r|mogurinunseki1}}、太田川水運での川船のほか河口から上がってきた[[廻船]](海船)が着岸していた{{r|chtayori84}}。[[本川橋]]周辺から下流に現存する雁木は、昭和40年代護岸整備されたときに当時と同じ位置に組み直されたものである{{Sfn|雁木組|2007|p=3}}。 |

|||

: 本川橋西詰にある舟つなぎ石は2008年(平成20年)川底から発掘され復元された{{Sfn|雁木組|2007|p=4}}。また本川橋西詰の護岸、本川橋橋脚下の石組は毛利氏時代の島普請によるものと言われている{{Sfn|雁木組|2007|p=4}}<ref>{{Cite web |url=http://kinsei-izen.com/area_data/34_Hiroshima.html |title=近世以前の土木・産業遺産 広島県 |publisher =岡山大学|accessdate =2019-06-05}}</ref>。 |

|||

: そばには鋳造([[可部鋳物]])の常夜灯が立つ<ref name="imonoshi">{{Cite web |url=http://imonoshi.com/rekishi01/rekishi01.html |title=常夜燈の復元 |publisher =広島県鋳物工業協同組合|accessdate =2019-06-05}}</ref>。初代は1781年(天明元年)建立で理由はわからないが消失し、現存のものは2代目であり1991年(平成3年)県鋳物工業協同組合・広島たたら会が製作し再建された{{r|imonoshi}}。その土台の石積は江戸時代のものになる{{Sfn|雁木組|2007|p=4}}。 |

|||

: 江波の漕伝馬「川上り」において、かつては本川橋西詰で川を上り森川家で食事をとる風習があったが、戦後森川家が移転したため[[広島中央卸売市場]]が、のち市場移転に伴い[[中国新聞社]]本社がその風習を受け継いでいる{{r|ch1111284594692}}。 |

|||

{| |

|||

| |

|||

{{OSM Location map |

|||

|coord = {{coord2|34|23|40|N|132|27|10|E}} |

|||

|zoom = 15 |

|||

|float = right |

|||

|width = 300 |

|||

|height = 200 |

|||

|nolabels=1 |

|||

| minimap = file |

|||

| mini-file=Hiroshima City Urban Area.png |

|||

| mini-width = 150 |

|||

| mini-height = 105 |

|||

| minipog-x=71 |

|||

| minipog-y=42 |

|||

| scalemark = 150 |

|||

| caption =[[File:Red_pog.svg|10px]]-[[File:Red_pog.svg|10px]]の範囲内を記載。 |

|||

|label1 = |label-size1 = 13 |mark-size1 = 10|label-pos1 = |mark-coord1 = {{coord2|34|23|45.8|N|132|27|05.7|E}} |

|||

|label2 = |label-size2 = 13 |mark-size2 = 10|label-pos2 = |mark-coord2 = {{coord2|34|23|30.4|N|132|26|55.5|E}} |

|||

|labela3 =本川浜|labelb3 =恵美須 |label-size3 = 13|mark3=Japanese Map symbol (Shrine).svg |mark-size3 = 15|label-pos3 = top|mark-coord3 = {{coord2|34|23|34.4|N|132|26|58.0|E}} |

|||

}} |

|||

| |

|||

{{File clip | Hiroshima City Map 1945.jpg | width = 250 | 31 | 50 | 61 | 41 | w = 5000 | h =4263 | 1945年米軍作成地図。}} |

|||

| |

|||

| |

|||

{{File clip | Hiroshima Castle Town 1644.jpg | width = 250 | 53 | 58 | 32 | 15 | w = 4201 | h =5285 | 安芸国広島城所絵図。}} |

|||

|} |

|||

<gallery> |

|||

広島・相生橋(部分).jpg |

|||

Aioi Bridge Pre-war.jpg |

|||

Chugoku Shimbun Headquarters 2.jpg |

|||

</gallery> |

|||

=== 京橋川の雁木群 === |

|||

: [[祇園新道]]こうへい橋から[[柳橋 (広島市)|柳橋]]までの区間が土木学会選奨土木遺産に選定されている{{Sfn|雁木組|2007|p=3}}{{r|shinko3063}}。ほぼ明治時代以降に個人単位で雁木・護岸を造ったものが現在まで残っている{{r|chtayori84}}{{Sfn|雁木組|2007|p=3}}。個人で造ったため裏木戸のあるタイプや舟つなぎがあるタイプなど様々な種類の雁木が20m間隔で続き、更にこの区間には雁木を境に左右で護岸石積方法が異なっている所もある{{r|chtayori84}}{{Sfn|雁木組|2007|p=3}}{{r|shinko3063}}{{r|ccbagangi}}。 |

|||

: 江戸時代、[[縮景園]]の北側の[[白島 (広島市)|白島]]が武家町・寺町(城の鬼門)、園の南側の上幟町が武家町を形成していた。また城を洪水から守るため堤防が築かれた区間にあたる{{Sfn|整備計画|2011|p=14}}。 |

|||

: 縮景園は、薬草園あたりの護岸が江戸時代のものを積み直したと推定されている{{Sfn|雁木組|2007|p=4}}。他は明治以降のもの{{Sfn|雁木組|2007|p=4}}。 |

|||

: 上幟町に関しては明治時代に[[栄橋 (広島市)|栄橋]]ができたことで、橋付近から南に向かって宅地化が進み、川に近い場所に居を構えたものがおのおの独自に護岸と雁木を築いた、と推定されている{{Sfn|雁木組|2007|p=4}}。 |

|||

: 明治時代[[工兵橋]]は白島を拠点とした旧陸軍工兵第5連隊によって[[牛田 (広島市)|牛田]]にあった工兵隊演習場への連絡橋として架けられた<ref>{{Cite web |url=http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hiroshima/feature/hiroshima1223733489918_02/news/20090214-OYT8T01010.htm|date=2009-02-15|archiveurl=http://web.archive.org/web/20140226021649/http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hiroshima/feature/hiroshima1223733489918_02/news/20090214-OYT8T01010.htm |archivedate=2014-02-26 |title=地獄脱した命の架け橋 |publisher =読売新聞|accessdate =2019-06-05}}</ref>。その上流側のこうへい橋白島側付近の護岸は、昭和初期に工兵隊が整備したものが現存している{{Sfn|雁木組|2007|p=4}}。 |

|||

: またこの区間には被爆によって焼けた箇所が存在する{{r|shinko3063}}。 |

|||

{| |

|||

| |

|||

{{OSM Location map |

|||

|coord = {{coord2|34|24|14|N|132|28|00|E}} |

|||

|zoom = 13 |

|||

|float = right |

|||

|width = 250 |

|||

|height = 200 |

|||

|nolabels=1 |

|||

| scalemark = 150 |

|||

| caption =[[File:Red_pog.svg|10px]]-[[File:Red_pog.svg|10px]]の範囲内を記載。 |

|||

|label1 = |label-size1 = 13 |mark-size1 = 10|label-pos1 = |mark-coord1 = {{coord2|34|24|50.9|N|132|27|49.4|E}} |

|||

|label2 = |label-size2 = 13 |mark-size2 = 10|label-pos2 = |mark-coord2 = {{coord2|34|23|30.2|N|132|28|08.4|E}} |

|||

|label3 =縮景園→ |label-size3 = 13|mark3= |mark-size3 = 1|label-pos3 = left|mark-coord3 = {{coord2|34|24|01.7|N|132|28|01.5|E}} |

|||

|label4 =栄橋→ |label-size4 = 13|mark4= |mark-size4 = 1|label-pos4 = left|mark-coord4 = {{coord2|34|23|53.8|N|132|28|12.9|E}} |

|||

}} |

|||

| |

|||

{{File clip | Hiroshima City Map 1945.jpg | width = 250 | 12 | 30 | 60 | 41 | w = 5000 | h =4263 | 1945年米軍作成地図。}} |

|||

| |

|||

| |

|||

{{File clip | Hiroshima Castle Town 1644.jpg | width = 250 | 0 | 0 | 35 | 15 | w = 4201 | h =5285 | 安芸国広島城所絵図。}} |

|||

|} |

|||

<gallery> |

|||

栄橋・広島02.JPG |

|||

Kami-yanagi-bashi 03.jpg |

|||

</gallery> |

|||

=== 広島駅前川の駅 === |

|||

{{OSM Location map |

|||

|coord = {{coord2|34|23|45|N|132|28|42|E}} |

|||

|zoom = 15 |

|||

|float = right |

|||

|width = 300 |

|||

|height = 200 |

|||

|nolabels=1 |

|||

| minimap = file |

|||

| mini-file=Hiroshima City Urban Area.png |

|||

| mini-width = 150 |

|||

| mini-height = 105 |

|||

| minipog-x=86 |

|||

| minipog-y=44 |

|||

| scalemark = 150 |

|||

| caption = |

|||

|label1 = |label-size1 = 13 |mark-size1 = 10|label-pos1 = top|mark-coord1 = {{coord2|34|23|42.7|N|132|28|28.9|E}} |

|||

}} |

|||

: 水の都ひろしま構想および[[広島駅南口再開発計画]]により県および市が約1億5千万円かけて2017年整備した{{r|chugoku20170605}}。管理者は広島駅南口開発(株)<ref>{{Cite web |url=http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1505806701262/index.html |title=広島駅前「川の駅」 |publisher =広島市|accessdate =2019-06-05}}</ref><ref>{{Cite web |url=https://blog.goo.ne.jp/kankoushinzentaishi/e/c6bd081fbeed16384a2bb7033d392b2f |title=「川の駅」OPEN記念イベントに参加しました|date=2017-05-10 |publisher =こんにちは!広島観光親善大使です。|accessdate =2019-06-05}}</ref>。水辺に雁木が造られており、WATER TAXIや雁木タクシーの発着場として用いられている。 |

|||

<gallery> |

|||

駅前大橋 (広島市).jpg|手前木の向こう側に雁木がある。 |

|||

</gallery> |

|||

== ギャラリー == |

|||

<gallery> |

|||

Mifune Bridge at Hiroshima 01.jpg|天満川[[観船橋]]付近 |

|||

Sorazaya Bridge at Hiroshima 01.jpg|旧太田川[[空鞘橋]]付近 |

|||

Shin-Sumiyoshi Bridge 01.jpg|旧太田川[[新住吉橋 (広島市)|新住吉橋]]と[[住吉橋]]の間。 |

|||

Tenma-river.JPG|元安川[[アステールプラザ]]前。左が雁木で右が浮桟橋。 |

|||

Minami Big Bridge at Hiroshima 01.jpg|元安川[[南大橋 (広島市)|南大橋]]付近 |

|||

Minami-senda Bridge 01.jpg|元安川[[南千田橋]]付近 |

|||

Tsurumi-bashi at hiroshima 02.jpg|京橋川[[鶴見橋 (広島市)|鶴見橋]]付近 |

|||

Hirano Bridge at Hiroshima 01.jpg|京橋川[[平野橋 (広島市)|平野橋]]付近 |

|||

Ujina-bashi 02.jpg|京橋川[[宇品橋]]付近 |

|||

Enkobashi 20160409-4.JPG|猿猴川[[猿猴橋]]付近 |

|||

仁保橋・広島02.JPG|猿猴川[[仁保橋 (広島市)|仁保橋]]付近 |

|||

</gallery> |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

;注釈 |

|||

{{Reflist|group="注釈"}} |

{{Reflist|group="注釈"}} |

||

'''出典''' |

|||

<!-- 文献参照ページ --> |

|||

{{Reflist}} |

|||

== 引用文献 == |

|||

;出典 |

|||

== 参考文献 == |

|||

{{Reflist|2}} |

|||

== |

== 参考資料 == |

||

* {{Cite book|和書|author=山崎学|editor=広島地理教育研究会編 |title=ひろしま地歴ウォーク |publisher=空の下おもてなし工房 |year=2018-3 |pages= |isbn=9784904090190}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=雁木組|publisher=河川環境管理財団|url=http://public-report.kasen.or.jp/193111063.pdf|format=PDF|page=1-12|date=2007|journal= 河川整備基金助成事業|title=雁木保存とシジミ漁による水辺文化の継承プロジェクト|accessdate=2019-06-05|ref = {{sfnRef|雁木組|2007}}}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=氏原睦子|publisher=全国水の郷サミット|url=https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/machi_keikaku/keikan_keisei/mizunosato.files/kikaku_seisaku97_03.pdf|format=PDF|page=27-36|date=2009-10|journal= 第15回全国水の郷サミット開催報告書|title=人と人、街とまちを結ぶ雁木タクシー|accessdate=2019-06-05|ref = {{sfnRef|氏原|2009}}}} |

|||

* {{Cite web|publisher=国土交通省|url=http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/plan2/plan.htm|format=PDF|title=太田川水系河川整備計画|accessdate=2019-06-05|ref = {{sfnRef|整備計画|2011}}}} |

|||

== 関連項目 == |

|||

* [[広島港]] |

|||

== 外部リンク == |

|||

{{Ship-stub}} |

|||

* [http://committees.jsce.or.jp/heritage/node/19 京橋川の雁木群] - 土木学会 |

|||

{{architecture-stub}} |

|||

{{DEFAULTSORT:かんき}} |

{{DEFAULTSORT:かんき}} |

||

[[Category:港湾施設]] |

[[Category:港湾施設]] |

||

[[Category: |

[[Category:護岸]] |

||

[[Category:広島湾]] |

|||

[[Category:太田川水系]] |

|||

[[Category:広島市の歴史]] |

|||

[[Category:土木学会選奨土木遺産|きようはしかわのかんきくん]] |

|||

[[Category:広島県の被爆建造物]] |

|||

2019年6月11日 (火) 22:47時点における版

雁木(がんぎ)とは、飛行する雁の群れのようなジグザグに組まれた構造物[1][2][3]。広島県広島市においては近世以降に水辺に昇降するため川の斜面に造られた階段状の港湾施設および護岸[2][3]。

地理

現在、技術上の問題で一時的にグラフが表示されなくなっています。 |

干満差が大きい沿岸の港では船が着きやすいよう現在では浮桟橋が用いられるが、古くは岸を階段状にした構造物つまり雁木が用いられた。近世、舟運が盛んになると各地に雁木が造られた[2]。広島県において現存最古の雁木は下蒲刈島三之瀬に広島藩初代藩主福島正則が整備した「福島雁木」になる[4]。

広島市旧市街地は太田川が形成した一辺約6km四方の三角州の上にある[2][5]。その市街地には太田川本流(太田川放水路)・天満川・本川(旧太田川)・元安川・京橋川・猿猴川と6川を中心に川が流れる[6]。これらは非常に緩やかに流れ[7]、川幅は広く市街地における水面の割合は13%になる[5][8]。水質は都市内を流れる河川としては良好である[9]。水辺から250m以内[注釈 1]に三角州上の人口の約4割強(2004年時点)が暮らす[9][10]。古くから「水の都」と言われていたという[6]。

広島湾は1日平均最大干満差4mと、有明海に次いで干満が大きい[11]。その北奥にあたる旧市街地を流れる6川はその影響を受けやすい感潮河川になる。そうした中で6川には河川舟運物資の揚降・河川交通の発着場として用いられた公的な雁木の他に個人プライベート用の小規模な雁木も含めて約300から400箇所もの雁木があると言われている[6][2][4][8]。

構造

雁木の名のとおりかつては木材で造られていたが、水に浸かるため腐りやすいことから、江戸初期に石材が用いられるようになったと考えられている[3]。材質はほとんどが花崗岩[14]。積み方は年代の古い順で平積・落積(谷積)・矢筈積で、新しいものには目地にモルタルが用いられている[14]。雁木に隣接する石積の中には焼け焦げた跡が見られるものもあり、これは1945年広島市への原子爆弾投下の際の熱線あるいはその後の火災によってできた[注釈 2]と推定されている(被爆遺構)[14]。花崗岩の風化しやすい特徴(熱膨張・加水分解)から水際のものは脆くなりやすく、特に古いものは顕著に欠けている傾向にある[14]。

形式では以下の通り分類されている。

変わったものでは、開き戸のついた裏木戸雁木、鉄製の舟つなぎがついた雁木などがある。こうした裏木戸のある雁木は町人・商家町に見られる傾向にあり、かつて武家町では屋敷を護岸から離れた位置に建て更に塀で囲んでいたことから木戸のある雁木はなかった、と考えられている[17]。

-

本川(旧太田川)最上流部。両岸に直行型。

-

皆実町広島ガスタンク前の京橋川。平行型。

背景

近世・近代

現在の旧市街地において近世に造られた背景は以下の通り。

- 中世、荘園からの年貢運搬から太田川水系では河川舟運が発達した[18]。安土桃山時代、毛利輝元によって広島城が造られ城下町が形成されたことで城下の舟運が発達し[18]、物資荷揚箇所に雁木が造られた。ただ、江戸時代、広島藩は舟株で舟運自体を統制していた(株仲間制度)。

- 低湿軟弱な地に城を築くにあたり、治水対策が行われた。広島藩はその一つとして「水越の策」、城の周りの京橋川および本川、本川と天満川の合流部、本川と元安川の合流部の堤防を9寸から8尺(約0.3mから約2.4m)嵩上げした[19]。寛永9年(1632年)堤防取締令を布達し、堤防の保護を命じている[19]。

- 広島藩は防犯上の理由により、西国街道筋と雲石街道筋[注釈 3]以外では架橋制限しており、渡河には渡し舟が用いられていた[20]。

- 城下ではその立地から井戸から飲料水を得ることができなかった。東側では京橋川を超えて比治山や二葉山の山麓まで井水を汲みに行っていたが、中央付近のものは本川や元安川から川水を汲んでいた[21]。こうした状況は1898年(明治31年)広島市水道が整備されるまで続いた。

| 画像外部リンク | |

|---|---|

| かき船の絵葉書(広島県立文書館所有)。料理屋としてのかき船は近代に発達した[22]。いくつが雁木が見える。 | |

|

| |

|

|

| 画像外部リンク | |

|---|---|

| 原爆の絵(広島平和記念資料館所有)。 | |

|

|

こうして近世には、太田川上流-城の西側-河口の舟入堀へと続く本川と、城下町中心部西側に隣接する元安川が城下の舟運の幹線を成し、舟の着岸と物資を荷揚する箇所に雁木が作られた[23][24]。特に町人町に多く作られ、水くみや洗濯などの場としても用いられた[17][12]。そして近世には舟株によって舟運は規制されていたが、近代に入り廃藩置県によって廃止されたことで川舟が激増し[18]、そこから近代に入って個人宅用に造られた雁木がある[4][24]。

ただ1930年代ごろになると、道路交通網の整備と陸上輸送の発達により舟運は衰退していった[18][6]。

こどもの頃、雁木や橋の上から川へ飛び込んで遊んだ[25][26]、1945年被爆の際には雁木から川へ逃げ込んだ・雁木には黒焦げの遺体が折り重なっていた[27][28][29][30]、1950年代学校へプールが設置され始めたことにより1966年までに市内の川では川遊びが禁止になった[25]、との証言が残っている。

現代

戦後、戦災復興都市計画が閣議決定、広島市では広島復興都市計画が制定された[8][32]。この中で太田川水系各支川の川辺を緑化する「河岸緑地」計画が盛り込まれた[8]。1949年(昭和24年)広島平和記念都市建設法制定を経て、復興都市計画に平和都市建設構想を盛り込んだ「広島平和記念都市建設計画」が1952年(昭和27年)制定された[32]。これが現在の広島市における都市計画のベースである。親水の考えが広まり、1990年(平成2年)国・県・市が連携してハード面で河川環境を整備する「水の都整備構想」、2003年(平成15年)国・県・市に加えて市民・企業など民間とが協動しハード・ソフト両面で河川環境を活用する「水の都ひろしま構想」が策定された[6][33][8]。

また1995年(平成7年)阪神・淡路大震災を機に、災害時の避難経路・物資輸送に船を活用[注釈 4]するという考えが定着し、太田川放水路に緊急用河川敷道路が整備された[6]。

こうして河川水辺環境および水上交通が観光資源として災害時の輸送手段として評価されるようになり[6]、雁木を利用した新たな交通手段も開発され、近世・近代とは形を変えて現代でも舟運が行われている[34]。そして太田川下流6川で洪水・高潮対策護岸整備が進む中で、親水護岸として現代版の雁木が造られ元々あった雁木も新たに組み直された[12][17][35]。

2005年NPO法人雁木組は古くからある雁木を調査し公表[24]、2007年「京橋川の雁木群」として土木学会選奨土木遺産に選定された[2][36]。

備考

管絃祭

広島市と厳島神社管絃祭との関係は江戸時代から始まる。1701年(元禄14年)暴風雨に遭遇した管絃船を江波 (広島市)の伝馬船と阿賀 (呉市)の鯛網船が助けたのがきっかけとなり、江波と阿賀の漕伝馬船が管絃船を引くようになった[37]。これは現在まで続いている。

この江波の漕伝馬には厳島へ行く前に「川上り」という行事がある。江波から漕伝馬船で本川を逆上ってお世話になったところで船を3回西廻りにまわすという挨拶回しをし、広島住吉神社や空鞘稲生神社前の雁木からそれぞれの神社境内に入り安全祈願する[37][38]。

また江戸時代には「御供船」という管絃船をお供する船も出ていた。1711年(正徳元年)紙屋町から御供船を出したのが最初で、次第に各町で出すようになり祇園祭の山車のごとく各町が競って飾り立て各河川で組み立てられた[39]。この御供船とそれらを観覧する遊覧船が船団となって管絃祭をもりあげた[39]。ただ近代に入り架橋によって飾り立てた御供船が通過することができなくなったため川単位で御供船を出していたがその後は廃れてしまった[39]。

この御供船の風習を残し厳島管絃祭を真似たものが、広島住吉神社の例祭すみよしさんの広島管絃祭になる[40]。厳島管絃祭の前日に行われるいわゆる前夜祭のような存在であり、住吉神社の御神体を乗せた御座船を江波の漕伝馬が引き、本川や元安川を逆上って渡御する[40]。

現代の川船

かつて太田川水系6川では、護岸から桟橋を渡してかき船・貸しボート・水上タクシーなどが営まれていた。ただ河川を管理する行政側は、これらが台風等の災害時に漂流して橋梁にせき止められると水位が上昇して氾濫被害を引き起こす[41]として営業を認めなくなり、結果廃れた。

一方海と島の博覧会が開催された1989年に、市は民間23社とで第三セクター広島リバークルーズを設立、元安川と本川で遊覧船を始めた[42][43]。ただ経営不振により2001年解散、事業を2002年アクアネット広島が引き継いだ[42][43]。現在の水上交通はそれを引き継いだリバーシークルーズによって運営されている。

2004年NPO法人雁木組が設立され、市内にある雁木を発着場として活用する“雁木タクシー”が運営されている[42]。これはブラタモリ2016年9月24日放送回で登場した[44]

以下、現在運営されている川船を示す。

- かき船 : かなわのみ。船形態では運営されていない。

- 水上交通

-

かつて原爆ドーム周辺では貸しボート屋が営まれていた。

-

かつてのかき船「かなわ」と「ひろしま」

-

元安桟橋と2019年現在広島市唯一のかき船

-

左側に停泊するのが雁木タクシー

主な雁木

旧草津港

- 草津には中世ごろ港が整備されていた[45]。その南側、扇や商工センターは現代に入って埋立られ、現在の草津漁港はそれで移転した。

- かつての草津港で用いられていた雁木の一部は草津南1丁目西部埋立第八公園に移されて残っている[46][47]。

|

1945年米軍作成地図。

|

楠木

- 横川および楠木は広島城下北端にあった物資の集積地であり、そこにある大雁木は太田川上流から運ばれてきた物資陸揚の中心的な役割を担った[4][48]。江戸時代には幅5.5mほどで渡舟の船着場でもあった[24]。明治時代以降に大改築され、雁木で陸揚げされた物資は貨車に乗せられ引込線で横川駅まで運ばれそこから各地へと運ばれていった[48][24][49]。現在の雁木自体は縮小しているが、それでも広島市に現存する雁木としては最大級にあたる[48][24]。

- 例えば木材は、江戸時代においては専売制で、城の外堀取水用の樋門付近・現在の三篠橋東詰あたりにあった材木場で材木奉行によって検査され、そこを通った材木が対岸である楠木の雁木から陸揚げされ川沿にあった材木蔵に納められていた[48]。こうしたことから周辺に材木を扱う商人が集まり、現在小田億など木材を取り扱う企業・工場が多くある[48]。

- 現在はシジミ漁の陸揚げ場所としても用いられている。

|

1945年米軍作成地図。

|

安芸国広島城所絵図。

|

住吉

- この地は城下が整備された当初は南端に位置し、加古町(旧・水主町)には藩所有の船を係留した「御船入」と呼ばれた船入堀があった[23]。船入堀の北側は藩邸・水主町屋敷や上級家臣の下屋敷が置かれた[23]。船入堀の南側は水主衆の住宅地であり[23]、大雁木はその地に隣接した本川側で舟入堀の入り口にあった。かつてこの付近の小字は大雁木といった[23]。

- 船入堀の岬には住吉神社が本川舟運の守り神として祀られた[50]。その境内にある雁木では、「すみよしさん」の漕伝馬(広島管弦祭)・人形流しが行われる。

|

1945年米軍作成地図。

|

安芸国広島城所絵図。

|

大手町

- 現在の相生橋東詰付近は、かつて「櫓下」と呼ばれ広島城外堀南西端に位置し大雁木があった[18][51]。その南側に年貢米を集積する米蔵があり、その前にも雁木があった[18][50][52]。2つの雁木を利用して年貢米を陸揚げしていた[52][24]。

- なお藩の米蔵があった敷地は明治維新以降に官有地となり、そこに県が物産陳列館を建て、それが現在の原爆ドームになる[50][24]。

- 現在原爆ドーム前にある雁木は元安川周辺の護岸整備によって1985年再整備された[24][53]。江波の漕伝馬「川上り」において挨拶回りする地点。原爆忌である8月6日夜には灯篭流しが行われる。その下流側には元安桟橋があり、2019年現在唯一のかき船がある。

|

|

1945年米軍作成地図。

|

安芸国広島城所絵図。

|

-

8.6灯篭流し

本川・土橋の雁木群

- 江戸時代、この地は西国街道と雲石街道の交点付近であり[48]、太田川水運での川船のほか河口から上がってきた廻船(海船)が着岸していた[24]。本川橋周辺から下流に現存する雁木は、昭和40年代護岸整備されたときに当時と同じ位置に組み直されたものである[17]。

- 本川橋西詰にある舟つなぎ石は2008年(平成20年)川底から発掘され復元された[31]。また本川橋西詰の護岸、本川橋橋脚下の石組は毛利氏時代の島普請によるものと言われている[31][54]。

- そばには鋳造(可部鋳物)の常夜灯が立つ[55]。初代は1781年(天明元年)建立で理由はわからないが消失し、現存のものは2代目であり1991年(平成3年)県鋳物工業協同組合・広島たたら会が製作し再建された[55]。その土台の石積は江戸時代のものになる[31]。

- 江波の漕伝馬「川上り」において、かつては本川橋西詰で川を上り森川家で食事をとる風習があったが、戦後森川家が移転したため広島中央卸売市場が、のち市場移転に伴い中国新聞社本社がその風習を受け継いでいる[37]。

|

|

1945年米軍作成地図。

|

安芸国広島城所絵図。

|

京橋川の雁木群

- 祇園新道こうへい橋から柳橋までの区間が土木学会選奨土木遺産に選定されている[17][2]。ほぼ明治時代以降に個人単位で雁木・護岸を造ったものが現在まで残っている[24][17]。個人で造ったため裏木戸のあるタイプや舟つなぎがあるタイプなど様々な種類の雁木が20m間隔で続き、更にこの区間には雁木を境に左右で護岸石積方法が異なっている所もある[24][17][2][4]。

- 江戸時代、縮景園の北側の白島が武家町・寺町(城の鬼門)、園の南側の上幟町が武家町を形成していた。また城を洪水から守るため堤防が築かれた区間にあたる[19]。

- 縮景園は、薬草園あたりの護岸が江戸時代のものを積み直したと推定されている[31]。他は明治以降のもの[31]。

- 上幟町に関しては明治時代に栄橋ができたことで、橋付近から南に向かって宅地化が進み、川に近い場所に居を構えたものがおのおの独自に護岸と雁木を築いた、と推定されている[31]。

- 明治時代工兵橋は白島を拠点とした旧陸軍工兵第5連隊によって牛田にあった工兵隊演習場への連絡橋として架けられた[56]。その上流側のこうへい橋白島側付近の護岸は、昭和初期に工兵隊が整備したものが現存している[31]。

- またこの区間には被爆によって焼けた箇所が存在する[2]。

|

|

1945年米軍作成地図。

|

安芸国広島城所絵図。

|

広島駅前川の駅

現在、技術上の問題で一時的にグラフが表示されなくなっています。 |

- 水の都ひろしま構想および広島駅南口再開発計画により県および市が約1億5千万円かけて2017年整備した[42]。管理者は広島駅南口開発(株)[57][58]。水辺に雁木が造られており、WATER TAXIや雁木タクシーの発着場として用いられている。

-

手前木の向こう側に雁木がある。

ギャラリー

-

天満川観船橋付近

-

旧太田川空鞘橋付近

-

元安川アステールプラザ前。左が雁木で右が浮桟橋。

-

元安川南大橋付近

-

元安川南千田橋付近

-

京橋川鶴見橋付近

-

京橋川平野橋付近

-

京橋川宇品橋付近

-

猿猴川猿猴橋付近

-

猿猴川仁保橋付近

脚注

- 注釈

- 出典

- ^ “雁木”. コトバンク. 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i “かわいい土木 裏木戸から「雁木」を下りれば、そこは川”. 建設業しんこう (2019年4月). 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b c “雁木タクシー”. 中国新聞 (2004年5月17日). 2005年5月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月5日閲覧。

- ^ a b c d e “京橋川の雁木群” (PDF). 中国建設弘済会. 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b 氏原 2009, p. 28.

- ^ a b c d e f g h 髙橋達也、大嶋吉雄、市川義隆「太田川の水上交通に関する検討」(PDF)『リバーフロント研究所報告』第15巻、リバーフロント研究所、2004年9月、157-163頁、2019年6月5日閲覧。

- ^ 整備計画 2011, p. 58.

- ^ a b c d e “水の都ひろしま。水辺が楽しく、美しいまちの今までとこれから”. LIFULL HOME'S PRESS (2018年6月25日). 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b “「水の都ひろしま」構想 概要版”. 広島市. 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b “川とのつきあい”. 中国新聞 (2004年5月17日). 2005年5月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月5日閲覧。

- ^ 氏原 2009, p. 27.

- ^ a b c 今川朱美; 山下龍太郎 (2016-02). “川と人の共生まちづくりに関する考察 ――広島コンパクトシティとその適正規模――” (PDF). 広島工業大学紀要研究編 (広島工業大学): 9-14. NCID AA11599110.

- ^ “雁木マップ” (PDF). 雁木組. 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b c d 雁木組 2007, p. 5.

- ^ “しろうや!広島城 第26号” (PDF). 広島城博物館. 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b c 請川洋一『郷土史紀行』請川洋一、2009年7月15日、31頁。

- ^ a b c d e f g 雁木組 2007, p. 3.

- ^ a b c d e f 東晧傳「河川利用の史的変遷 : 太田川を中心として : 「河川環境の利用と管理」 : 1993年度秋季学術大会シンポジウム」『地理科学』第49巻第3号、地理科学学会、1994年、145-151頁、doi:10.20630/chirikagaku.49.3_145、2019年6月5日閲覧。

- ^ a b c 整備計画 2011, p. 14.

- ^ “しろうや!広島城 第20号” (PDF). 広島城博物館. 2019年6月5日閲覧。

- ^ 『広島市水道誌』広島市、1931年、1頁。NDLJP:1225632/26。

- ^ “かき船”. かき船かなわ. 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b c d e 多賀谷麻美、杉本俊多「近代広島における「水主町」官庁街の形成に関する研究 : 旧下屋敷と船入堀の継承と変容」『日本建築学会計画系論文集』第72巻、日本建築学会、2007年、239-244頁、doi:10.3130/aija.72.239_1、2019年6月5日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l “ひろしま郷土資料館だより 第84号” (PDF). 広島市郷土資料館. 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b “復興の風 1952年 元安川 爆心地の川面 笑顔再び”. 中国新聞 (2012年7月23日). 2019年6月5日閲覧。

- ^ “ヒロシマの記録ー遺影は語る 元柳町”. 中国新聞 (2008年1月3日). 2019年6月5日閲覧。

- ^ “『記憶を受け継ぐ』〇〇○○○さん(個人名のため省略)ー火の海怖く 痛み感じず”. 中国新聞 (2016年5月2日). 2019年6月5日閲覧。

- ^ “『記憶を受け継ぐ』〇〇○○さん(個人名のため省略)ー強烈な光 体中にガラス”. 中国新聞 (2018年6月4日). 2019年6月5日閲覧。

- ^ “『記憶を受け継ぐ』〇〇○○さん(個人名のため省略)ー猛火 死体あふれる川へ”. 中国新聞 (2019年1月15日). 2019年6月5日閲覧。

- ^ “『記憶を受け継ぐ』〇〇○○さん(個人名のため省略)ーまさに地獄絵 姉妹失う”. 中国新聞 (2017年8月8日). 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b c d e f g h 雁木組 2007, p. 4.

- ^ a b “広島平和記念都市建設計画”. 広島市. 2019年6月5日閲覧。

- ^ 整備計画 2011, p. 65.

- ^ 整備計画 2011, p. 9.

- ^ 氏原 2009, p. 29.

- ^ “選奨土木遺産「京橋川の雁木群」選定の経緯”. 雁木組. 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b c “宮島管絃祭と江波の漕伝馬”. 広島市. 2019年6月5日閲覧。

- ^ “安全祈り 伝馬船「川上り」 本川・元安川 きょう宮島で管絃祭 広島”. 広島市. 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b c “しろうや!広島城 第31号” (PDF). 広島城博物館. 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b “月間すみよし 平成26年7月号”. 住吉神社. 2019年6月5日閲覧。

- ^ 整備計画 2011, p. 73.

- ^ a b c d “「インサイド」水上タクシー 観光呼び水に 広島駅-平和公園 訪日増追い風”. 中国新聞 (2017年6月5日). 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b “地域の観光資源を遊覧船事業で世界へアピール”. フジサンケイ ビジネス・アイ (2014年12月6日). 2019年6月5日閲覧。

- ^ 松田一郎『CE建設業界 : civil engineering』第59巻第2号、日本土木工業協会、2010年10月、5頁。

- ^ “ひろしま八区ぐるっと散策みちめぐり”. 広島市. 2019年6月5日閲覧。

- ^ “草津まち歴史の探訪マップ” (PDF). 広島市. 2019年6月5日閲覧。

- ^ “草津プチガイド”. 広島市. 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b c d e f “雲石街道 1” (PDF). ひろしまWEB博物館. 2019年6月5日閲覧。

- ^ “楠木の大雁木”. 広島市西区コミュニティ交流協議会. 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b c “浅野氏入城400年記念事業平成29年度歴史講座「江戸時代の広島~浅野家と広島藩~」”. 広島市立図書館. 2019年6月5日閲覧。

- ^ “しろうや!広島城 第27号” (PDF). 広島城博物館. 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b “芸州広島”. JR西日本. 2019年6月5日閲覧。

- ^ “太田川基町護岸 Ⅲ-1” (PDF). 国土交通省. 2019年6月5日閲覧。

- ^ “近世以前の土木・産業遺産 広島県”. 岡山大学. 2019年6月5日閲覧。

- ^ a b “常夜燈の復元”. 広島県鋳物工業協同組合. 2019年6月5日閲覧。

- ^ “地獄脱した命の架け橋”. 読売新聞 (2009年2月15日). 2014年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月5日閲覧。

- ^ “広島駅前「川の駅」”. 広島市. 2019年6月5日閲覧。

- ^ “「川の駅」OPEN記念イベントに参加しました”. こんにちは!広島観光親善大使です。 (2017年5月10日). 2019年6月5日閲覧。

参考資料

- 山崎学 著、広島地理教育研究会編 編『ひろしま地歴ウォーク』空の下おもてなし工房、2018年3月。ISBN 9784904090190。

- 雁木組「雁木保存とシジミ漁による水辺文化の継承プロジェクト」(PDF)『河川整備基金助成事業』、河川環境管理財団、2007年、1-12頁、2019年6月5日閲覧。

- 氏原睦子「人と人、街とまちを結ぶ雁木タクシー」(PDF)『第15回全国水の郷サミット開催報告書』、全国水の郷サミット、2009年10月、27-36頁、2019年6月5日閲覧。

- “太田川水系河川整備計画” (PDF). 国土交通省. 2019年6月5日閲覧。

関連項目

外部リンク

- 京橋川の雁木群 - 土木学会