「国富論」の版間の差分

Yukkuri5959-bot2 (会話 | 投稿記録) bot: Wikipedia:リダイレクトの削除依頼「削除告知」 |

編集の要約なし |

||

| (2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{基礎情報 書籍 |

|||

[[File:Smith - Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 1922 - 5231847.tif|thumb|''Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations'', 1922]] |

|||

| title = 国富論 |

|||

『'''国富論'''』(こくふろん)は、[[1776年]]に出版された[[アダム・スミス]]の著作である。全2巻、5編で構成されている本書は、近現代における[[経済学]]の出発点と位置づけられているだけでなく、[[社会思想史]]上の古典とも位置づけられている。 |

|||

| orig_title = {{lang|en|An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations}} |

|||

| image = Wealth_of_Nations.jpg |

|||

| image_size = 200 |

|||

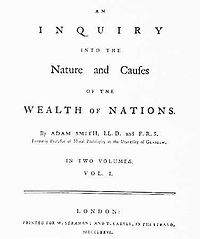

| image_caption = 初版の[[標題紙]] |

|||

| editor = <!-- 編集者 --> |

|||

| author = アダム・スミス |

|||

| translator = <!-- 訳者 --> |

|||

| illustrator = <!-- イラスト --> |

|||

| published = 1776年3月9日 |

|||

| publisher = {{仮リンク|ウィリアム・ストラーン|en|William_Strahan_(publisher)}}、{{仮リンク|トマス・キャデル|en|Thomas_Cadell_(publisher)}} |

|||

| genre = [[経済学]] |

|||

| country = イギリス |

|||

| language = 英語 |

|||

| type = <!-- 形態 --> |

|||

| pages = <!-- ページ数 --> |

|||

| portal1 = 経済学 |

|||

}} |

|||

『'''国富論'''』(こくふろん)は、[[1776年]]に出版された[[アダム・スミス]]の著作である。全5篇で構成されている本書は、近現代における[[経済学]]の出発点と位置づけられているだけでなく、[[社会思想史]]上の古典とも位置づけられている。「[[見えざる手]]」への言及とともに、あらゆる規制を排した[[レッセフェール]](自由放任主義)を推進した文献と受け止められることもしばしばであるが、20世紀以降の研究ではそのような短絡的な見方は斥けられており、スミスのもう一つの著書『[[道徳感情論]]』も考慮に入れる形で、より広い視野から研究されている。 |

|||

[[英語]]で書かれた原著の正式名は ''{{lang|en|An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations}}'' で、日本では『諸国民の富の性質と諸原因についての一研究』や『諸国民の富の本質と原因に関する研究』などと訳される。日本語による全訳本は『国富論』のほか、『'''富国論'''』や『'''諸国民の富'''』といった題名でも刊行されてきた。 |

[[英語]]で書かれた原著の正式名は ''{{lang|en|An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations}}'' で、日本では『諸国民の富の性質と諸原因についての一研究』<ref>{{Harvnb|高島|1968|p=45}}</ref>や『諸国民の富の本質と原因に関する研究』<ref>{{Harvnb|大河内|1968|p=(59)}}</ref>などと訳される。日本語による全訳本は『国富論』のほか、『'''富国論'''』や『'''諸国民の富'''』といった題名でも刊行されてきた。 |

||

== |

== 背景 == |

||

[[ファイル:Grave_Adam_Smith.JPG|thumb|アダム・スミスの墓。「『道徳感情論』と『国富論』の著者」とある。]] |

|||

国富論は1776年に出版されて以降、アダム・スミスの存命中、彼自らの手によって4度の改訂が行われている(1778年、 1784年、1786年、1789年)。よって日本語への翻訳も1789年に出版された第五版を元に行われることが多い。しかし、1791年に出版された第七版がアダム・スミス自ら改訂作業を行った最後の版ではないかという説もあり、こちらを考慮ないし基礎においた翻訳もある。 |

|||

アダム・スミスは1751年から[[グラスゴー大学]]教授として、当初[[論理学]]、次いで[[道徳哲学]]を講じていた<ref name = ookouchi_p20>{{Harvnb|大河内|1968|p=20}}</ref><ref>{{Harvnb|根井|2005|p=55}}</ref>。グラスゴー大学の講義中に、ピン製造を使った分業論をはじめ、『国富論』に含まれることになる理論のかなりの部分が見られる<ref name = ookouchi_p20 />。 |

|||

スミスが1759年に刊行した『[[道徳感情論]]』は大きな反響を呼んだ<ref>{{Harvnb|大河内|1968|pp=20-21}}</ref>。それがきっかけとなって、[[チャールズ・タウンゼンド_(1725-1767)|チャールズ・タウンゼンド]]の依頼に応じて大学教授を辞し、[[ヘンリー・スコット_(第3代バクルー公爵)|バクルー公]]の[[ヨーロッパ大陸|大陸]]への[[グランドツアー]]に、家庭教師として同行することになった<ref name = nei_p58>{{Harvnb|根井|2005|p=58}}</ref>。この旅行の中では、親友[[デイヴィッド・ヒューム]]の仲介もあり、[[フランソワ・ケネー]]、[[ジャック・テュルゴー|ジャック・チュルゴー]]、[[ヴォルテール]]らとも親交を持った<ref name = nei_p58 />。この旅行でスミスは、『国富論』執筆のための刺激と、執筆に専念できるだけの十分な[[年金]]とを得た<ref>{{Harvnb|関本|1993|pp117-118}}</ref>。帰国後のスミスは、[[ベンジャミン・フランクリン]]とも出会う機会があり、アメリカ植民地に関するスミスの認識には、フランクリンからの影響が見られる<ref>{{Harvnb|ロバート・L・ハイルブローナー|2001|p=79}}</ref>。 |

|||

5回の改定を経る間には多くの細かな違いが存在する。 |

|||

*1778年 第二版 - 初版との差異は重要でないものであったが、脚注の追加が行われている。 |

|||

*1784年 第三版 - 重商主義批判をその主な内容とする別冊の追補および訂正を組み込み、目次を付した。三巻から成る。 |

|||

*1786年 第四版 - 第三版からわずかに改訂が施された。アダム・スミスは本の初めの読者に対する告示において「(第四版では)私はいかなる種類の変更も加えなかった。」と言っている。 |

|||

*1789年 第五版 - 誤植が取り払われている。 |

|||

スミスは『道徳感情論』の中で、さらに法と統治に関する一般理論の刊行を予告していたが<ref>{{Harvnb|堂目|2008|p=136}}</ref>、その全体像が実現することはなかった。死を迎えた1790年の『道徳感情論』第6版では、1776年に刊行した『国富論』がその構想の一部であったことを、序論に付け加えた<ref>{{Harvnb|堂目|2008|p=140}}</ref>。 |

|||

その後の版はアダム・スミスが死去した1790年以降に出版されている。[[エドウィン・キャナン]] (Edwin Cannan) 指揮の下、初めの5つの版が併記されて比較されている校訂版が[[1904年]]に出版されている。 |

|||

== |

== 内容 == |

||

『国富論』の「序論および本論の構想」においては、富を生活の必需品と便益品すべてと位置づけ、年々の労働によって生み出されるものとした。この定義は、貴金属などを富と見なした[[重商主義]]の定義などを批判あるいは否定したものとされる<ref>{{Harvnb|大河内|1968|p=67}}</ref><ref>{{Harvnb|関本|1993|pp=121-122}}</ref>。『国富論』は全5篇において理論、歴史、政策を包括的に扱っているとされ<ref>{{Harvnb|水田|2001|p=368}}</ref><ref name = sekimoto_p122>{{Harvnb|関本|1993|p=122}}</ref>、例えば第1、2篇が理論、第3篇が[[経済史]]、第4篇が[[経済思想史]]・[[経済学史]]あるいは[[経済政策]]論、第5篇が[[財政学]]などと分類される<ref>{{Harvnb|大河内|1968|p=23}}</ref><ref>{{Harvnb|大内|松川|1966|p=107}}</ref><ref>{{Harvnb|根岸|2001|pp=30-31}}</ref>。その叙述は十分に整理されているとは言い難いが、後の[[古典派経済学]]の要素のほとんど<ref>{{Harvnb|平井|深貝|1993|p=17}}</ref>、あるいは後の経済学に登場する着想のほとんどが含まれているとさえ言われる<ref>{{Harvnb|高島|1968|pp=94-95}}</ref>。『国富論』は[[ジョン・ロック]]、[[フランソワ・ケネー]]、[[ジャック・テュルゴー|ジャック・チュルゴー]]をはじめとする数多くの先達の思想を踏まえたものであり、そのすべてが独創的というわけではないが、鋭い洞察と広い視野に裏付けられた網羅性という点で抜きんでている<ref>{{Harvnb|ロバート・L・ハイルブローナー|2001|pp=80-81, 115-116}}</ref>。 |

|||

全5篇から成る。 |

|||

=== 見えざる手 === |

|||

{{see also|見えざる手}} |

|||

『国富論』に登場する「'''[[見えざる手]]'''」 (invisible hand) という言葉は広く知られており、[[ジョン・ケネス・ガルブレイス]]は経済学の隠喩の中で最も有名なものとまで位置付けている<ref name = JKG_p92>{{Harvnb|J・K・ガルブレイス|1988|p=92}}</ref>。しかし、直接的にこの単語が登場するのは、第4篇2章の1か所だけである<ref>{{Harvnb|高島|1968|p=120}}</ref><ref>{{Harvnb|堂目|2008|pp=170-171}}</ref><ref group = "注釈">スミスの著作の中では、『道徳感情論』にも1回出てくるほか、『哲学論集』にも登場例がある({{Harvnb|高島|1968|p=120}})。</ref>。 |

|||

この「見えざる手」の背後にある思想は、人々が利己的に行動することこそが、市場を通じて公益の増大にもつながるということである<ref>{{Harvnb|堂目|2008|p=171}}</ref>。この着想は、私悪が公益につながるという[[バーナード・デ・マンデヴィル]]の思想から影響を受けたといわれている<ref>{{Harvnb|山脇|1992|pp=104-105}}</ref>。 |

|||

ただし、スミスが市場に無条件で全てを委ねる自由放任主義([[レッセフェール]])を礼賛したという理解は正しくない<ref>{{Harvnb|高島|1968|p=195}}</ref><ref>{{Harvnb|根井|2005|pp=70-72, 79-80}}</ref>。スミスが説く利己心はあくまでも「同感」とセットになって「正義の法」に反しないものであり、まったくの好き勝手に振る舞うこととは異なる<ref>{{Harvnb|高島|1968|pp=76, 83-84}}</ref><ref>{{Harvnb|根井|2005|pp=56-57}}</ref>。スミスの考えに沿えば、[[独占]]などが行われていないフェアな市場で自己の利益を最大化するには、他者の批判を招く行為に出て今後の取引に差し障ることは避けようとするはずであり、好き勝手に振る舞うことは、むしろ自己の利益を最大化することにはつながらないのである<ref>{{Harvnb|水田|1997|pp=241-243}}</ref><ref>{{Harvnb|中村|2018|pp=31-34}}</ref>。そもそも、「自然的自由」「自由競争」といった表現ならばスミスの書き物には頻出するが、「自由放任」という表現は一切登場しない<ref>{{Harvnb|高島|1968|p=84}}</ref>。 |

|||

しかしながら、スミスの「見えざる手」は曲解され、『国富論』の初期の擁護者となった新興の資本家たちは、レッセフェール以外のスミスの主張を無視した<ref>{{Harvnb|ロバート・L・ハイルブローナー|2001|p=107}}</ref>。そして、政府によるあらゆる規制に反対するものとして、児童労働の禁止などの人道的な政策に反対する資本家たちまで、スミスを引用する始末であった<ref>{{Harvnb|ロバート・L・ハイルブローナー|2001|pp=111-112}}</ref>。 |

|||

19世紀末以降、『道徳感情論』と『国富論』が描く人間像を対立していると見なす「アダム・スミス問題」が提起されたが、それは現在までに誤解として退けられている<ref>{{Harvnb|大河内|1968|pp=26}}</ref><ref>{{Harvnb|水田|1997|p=239}}</ref>。『道徳感情論』においても利己的であることは否定されておらず、『国富論』においても人間が本来的に持つ利他性は「正義の法」や「同感」といった概念を通じて示されているからである<ref>{{Harvnb|大河内|1968|pp=30-36}}</ref>。 |

|||

=== 構成 === |

|||

『国富論』は、全5篇から成る。 |

|||

*序論(introduction)および本書の構想(plan) |

*序論(introduction)および本書の構想(plan) |

||

*第1篇 - 労働(labor)の生産力(productive powers)における改善(improvement)の原因(causes)と、その生産物(produce)が国民(people)のさまざまな階級(ranks)のあいだに自然(naturally)に分配(distribute)される秩序(order)について |

*第1篇 - 労働(labor)の生産力(productive powers)における改善(improvement)の原因(causes)と、その生産物(produce)が国民(people)のさまざまな階級(ranks)のあいだに自然(naturally)に分配(distribute)される秩序(order)について |

||

| 58行目: | 88行目: | ||

**第3章 - 公債(public debts)について |

**第3章 - 公債(public debts)について |

||

== |

=== 第1篇 === |

||

[[ファイル:Defehrt_epinglier_pl2.jpg|thumb|『百科全書』のピン製造の挿絵(1762年)]] |

|||

=== 産業革命 === |

|||

第1篇は、[[分業]]による[[労働生産性]]の上昇と、その配分の問題が論じられる<ref>{{Harvnb|根岸|2001|pp=28-29}}</ref>。 |

|||

本書の第一編第一章から第三章では、分業(division of labor)の発展が解説されている。また、第十章第二節では、 [[封建制]]の終焉に関する理解を促している。 |

|||

スミスの分業論は、[[針|ピン]]製造の題材から始まる。この例は、スミスが故郷{{仮リンク|カーコーディ|en|Kirkcaldy}}で幼い時に見た経験が生かされていると言われる<ref>{{Harvnb|水田|1997|p=135}}</ref><ref>{{Harvnb|根井|2005|pp=60-61}}</ref>。従来、その着想は『[[百科全書]]』のピンの項目から得たと言われており、直接的体験をそこに加える見解は1970年代以降にに現れたものだったが、21世紀に入ってから、『百科全書』以外のフランス語文献の利用を指摘する研究も現れている<ref>{{Harvnb|渡辺|2011|pp=104-105}}</ref>。『国富論』の出現は[[産業革命]]初期に当たっており、アダム・スミスは機械制大量生産の本格化を見ていなかったという時代的制約がある。ゆえに、もう少し時代がずれていたら、ピン製造を踏まえた立論は違ったものになっていたのではないかとも言われている<ref>{{Harvnb|J・K・ガルブレイス|1988|pp=85-86}}</ref>。しかし、スミスの重要な貢献は、新時代の予言としてよりも、それまでの考えの古さを打破したことや<ref>{{Harvnb|J・K・ガルブレイス|1988|p=86}}</ref>、人間社会における関係性を、労働を介して把握した点<ref>{{Harvnb|河野|1963|p=74}}</ref>などに求められる。 |

|||

===経済学の入門書として=== |

|||

アダム・スミスの著作は、[[重商主義]]の批評および彼の時代に考えられていた新興の経済学の総合体として記述されている。本書は通常、[[近代経済学]]の端緒であると考えられている。本書は他の経済学者に向けてというよりも、むしろ18世紀当時における平均的な教育を受けた人々に向けて書かれたものである。したがって、本書は現代の読者にとって[[古典派経済学]](classical economics)の比較的理解しやすい入門としての古典として読み継がれている。 |

|||

[[分業]]のシステムを理論的に定式化する際に用いられたのが、[[交換性向]]や[[説得性向]]といった人間の本性に含まれる特質である。すなわち、分業しても生活が成り立つためには、交換する市場が先んじて成立している必要があり、交換性向はそれを裏支えする人間の性向といえる。そして、その交換性向よりも本源的に存在するのが説得性向であり、他人と言葉を交わし同感を得ようとする本性が、他者を説得して交換を成立させることに結び付くと考えたのである<ref group = "注釈">ただし、「説得性向」という用語は、『国富論』の中では、主題から逸れるとして明示的に出てこない。この語は『{{仮リンク|法学講義|en|Lectures_on_Jurisprudence}}』の中に出てくる({{Harvnb|堂目|2008|pp=159-160}})。</ref>。そして、その交換性向は、他者への慈愛ではなく、自己の生存を確立するために自分自身の利益に持つ関心、すなわち自愛心に由来するとした<ref>{{Harvnb|水田|2005|pp=140-141}}</ref><ref>{{Harvnb|堂目|2008|pp=162-164}}</ref>。 |

|||

『国富論』は全五篇が経済学の理論書であり、その一部のみを経済学の理論として位置づけることは誤りである。この書は歴史書ではなく、普遍性を持った理論書であるので、その内容の一部の新旧をもって判断する書物ではない。その証拠として、後世、[[ジョン・メイナード・ケインズ|ケインズ]]は『国富論』を唯一「四つ切り版」の経済学として、すなわち、唯一完成された経済学書とし、それ以降の経済学をすべてその解説にすぎないとして高く評価している{{要出典|date=2009年10月}}。 |

|||

スミスは工場内分業の進展を、社会内の分業、すなわち職業の分化にも拡大する。彼の立論においては工場内分業と社会内分業の違いが明確に区別されていない憾みはあるものの<ref>{{Harvnb|大河内|1968|p=40}}</ref><ref>{{Harvnb|水田|1997|pp=136-139}}</ref><ref>{{Harvnb|根井|2005|p=60}}</ref>、ともあれ分業の進展が生産力の上昇、ひいては商業社会の発展につながることが説かれる<ref>{{Harvnb|根井|2005|pp=60-61}}</ref>。スミスが想定する商業社会は、[[地主]]、[[資本家]]、[[労働者]]による階級社会が想定されており<ref>{{Harvnb|根井|2005|p=63}}</ref><ref>{{Harvnb|堂目|2008|p=180}}</ref><ref group = "注釈">ただし、「資本家」という用語が直接使われているわけではない({{Harvnb|根井|2005|p=63}})。</ref>、商業社会においては[[賃金]]、[[地代]]、[[利潤]]の自然な水準に規定された「自然価格」が存在し、公正さを含む参加者の同感に市場が支えられていれば、需要と供給によって決定される市場価格は、長期的には自然価格に一致するように動くとされる<ref>{{Harvnb|根井|2005|pp=64-66}}</ref><ref>{{Harvnb|堂目|2008|pp=167-168}}</ref>。この議論の基盤をなしたのは、まだ十分に練られた形ではなかったが、[[労働価値説]]であった<ref>{{Harvnb|大河内|1968|pp=41-42}}</ref><ref>{{Harvnb|根井|2005|pp=62-64}}</ref>。スミスは投下労働価値説と支配労働価値説とを用いたが、この問題を十分に突き詰めたとは言い難い<ref>{{Harvnb|J・K・ガルブレイス|1988|pp=94-95}}</ref><ref>{{Harvnb|小田中|2003|p=61}}</ref>。 |

|||

===「見えざる手」=== |

|||

「'''[[見えざる手]]'''」 (invisible hand) は、本書の概念としてしばしば言及されるものである。この「見えざる手」の背後にある思想は、人々がその欲求と窮乏の追求を通して無意識的に自らの国を発展させるであろうという主張である。 |

|||

=== 第2篇 === |

|||

'''詳細は[[見えざる手]]参照''' |

|||

第2篇で論じられるのは[[資本蓄積]]の問題である<ref>{{Harvnb|水田|1997|p=171}}</ref><ref>{{Harvnb|堂目|2008|pp=148-149}}</ref>。分業が発展するためには、それに先立って剰余生産物が蓄積されている必要がある。というのは、分業を始めるには、それを支える機械や設備を整える必要があるし、分業による生産物が実際に交換されるまでの生活も支えなければならないからである<ref>{{Harvnb|根岸|2001|pp=29-30}}</ref><ref>{{Harvnb|堂目|2008|pp=179-180}}</ref>。 |

|||

スミスはこの問題を扱うのに際し、労働を生産的労働と不生産的労働に分けた。前者は農業や工業を指すのに対し、後者はサービス業を指す<ref>{{Harvnb|根井|2005|pp=84-85}}</ref>。これらを分ける基準はスミスが富と定義した生活の必需品・便益品を生産するかどうかであって、不生産的労働が持つ社会での有用性を否定するものではない<ref>{{Harvnb|大河内|1968|p=43}}</ref>。 |

|||

=== 分業論 === |

|||

[[説得性向]](人間は本性的に説得して同意を得たがる)、[[交換性向]](人間は本性的に交換したがる)、[[自愛心]](自分自身の利益にたいする関心)などの提唱により、[[分業]]のシステムを理論的に定式化した。 |

|||

スミスは生産的労働から資本が蓄積されると捉えた。スミスは生産的労働の生産物のうち、生産に用いられた分の資本が回収され、残った部分が剰余となる。剰余は税及び消費(不生産的労働の雇用を含む)に充てられ、残りの部分が貯蓄となり、この貯蓄がすなわち資本の蓄積に回される<ref>{{Harvnb|堂目|2008|pp=186-188}}</ref>。言い換えると、剰余の中から税と消費に回る分を抑えれば抑えるほど、資本の蓄積量は増大することになる。そしてスミスは、人には支出性向と倹約性向があり、長期的には後者の方が上回ると見なした<ref>{{Harvnb|堂目|2008|pp=190-191}}</ref>。しかし、倹約性向はあくまでも自身の財産にしか及ばず、公共財産の管理にはこうした性向が働かないと考え、資本蓄積を妨げる要素としては個人の浪費よりも政府の浪費の方が深刻であるとした<ref>{{Harvnb|堂目|2008|p=189-197}}</ref>。こうした考えは、[[有効需要]]を生み出す浪費を肯定的に捉えた重商主義とは、対立的なものである<ref>{{Harvnb|水田|1997|p=180}}</ref>。 |

|||

=== 業績主義 === |

|||

業績主義(Meritocracy、[[メリトクラシー]])は、本書において強調されるテーマである。 |

|||

=== |

=== 第3篇 === |

||

第3篇は[[経済史]]に位置づけられる。[[ローマ帝国]]没落後のヨーロッパの発達史をたどる<ref>{{Harvnb|大内|1966|pp=106-107}}</ref>。アダム・スミスは、国富を示す生活資料の主要部分、すなわち食料を生産する農業にまず資本を投下し、その発展が商工業の発展へとつながることを自然としたが、実際にヨーロッパでは都市への特権付与などによる転倒が起こったとする<ref>{{Harvnb|水田|1997|pp=182-185}}</ref>。そして、その不自然な発達史を裏支えした理論が[[重商主義]]であるとした<ref>{{Harvnb|大河内|1968|pp=45-46}}</ref>。 |

|||

スミスの重商主義政策への批判は、貨幣政策・関税政策・租税改革と国債の発行等について展開されている。この書物の狙いは、経済理論を体系的に著述することである。同時に重商主義的視点をコペルニクス的に転換させることにある。この点は、本書のタイトル自体にも記されており、その長い英文タイトルは、書名の一般的な形式で大文字で記されているものの、富の「性質と原因」の原文では、"Nature"と"Causes"は、頭文字以外、小文字が用いられている(但し、合本された第三版以降は、総て大文字に変更されている)。これは富の「性質と原因」を金属貨幣の量とその獲得手段としての外国貿易に重点を置いた重商主義の主張に対し、国富を「年々に国民が享受しうる生産物(特に一人当の生産物)量と捉え、その原因を国民の労働と考えるアダム・スミスの、重商主義に対する強い批判的意図が込められていると考えるべきであろう。 |

|||

重商主義は、絶対王政のもと、貿易によって財貨を得ることで一国の富を増大させようとしたが、その政策の結果として、逆に穀物価格などが騰貴して、軍事支出の増大とともにイギリス経済を疲弊させる原因となっていた。スミスの批判は、[[トーマス・グレシャム]]に対する批判としての貨幣の改鋳であり、自由主義の立場からの関税の撤廃、そして、租税改革と戦費の調達のための国債の発行の停止である。 |

|||

この第3篇は全5篇の中で最も短いが、第4篇で展開する重商主義批判に繋がる点では重要な篇といえる<ref>{{Harvnb|水田|1997|p=182}}</ref>。 |

|||

日本ではあまり知られていないが、当時の背景として、イギリスでは葡萄酒の消費量が急速に増加していた。そのため、葡萄酒を生産しないイギリスでは、フランスからの輸入にすべてを依存せざるをえず、その結果フランスとの貿易赤字が急激に増大していたのである。そして、当時流行していた重商主義では、政府の金銀を国富と見なすため、誤った政策(政府による穀物の重税収奪とフランスへの輸出)が実施され、(穀物価格騰貴と重税で労働人口が低迷して)経済が悪化するとスミスは考えた。 |

|||

スミスは、富の概念を従来の「貿易による王家政府金銀の獲得」から「国民労働の生産力の増大」へと転回することで、経済学を成功させたのである。 |

|||

== |

=== 第4篇 === |

||

第4篇は[[経済学史]]などに位置づけられる。旧来の学説、具体的には[[重商主義]]、[[重農主義]]への批判だが、ほとんどは前者への批判に割かれている<ref>{{Harvnb|水田|1997|p=193}}</ref><ref>{{Harvnb|大内|1966|p=107}}</ref>。スミスは重農主義に対しては批判しつつも影響を脱し切れておらず、農業を重視する生産的労働と不生産的労働などにも投影されている<ref>{{Harvnb|高島|1968|pp=104-105}}</ref><ref>{{Harvnb|大河内|1968|p=22}}</ref>。 |

|||

国富論は[[啓蒙思想]]の時代に出版され、著者および経済学者のみならず政府および団体に影響を与えた。例えば、[[アレキサンダー・ハミルトン]]が国富論によって感銘と影響を受けている{{要出典|date=2009年10月}}。本書が[[デイヴィッド・ヒューム]]や[[シャルル・ド・モンテスキュー]]、そして[[重農主義|重農主義者]][[ジャック・テュルゴー]]といった思想家・経済学者たちによって確立済みであった理論の焼き直しであるといわれていることは、一部においては真実である。しかしながら、本書は経済学における躍進であり、現代数学および物理学、ならびに自然科学にとっての『[[自然哲学の数学的諸原理|プリンキピア]]』の位置づけと類似するものである{{要出典|date=2009年10月}}。 |

|||

重商主義は金銀貨幣を富と解釈し、その蓄蔵を志向する。しかし、国内商業では、売り手に蓄蔵される一方、買い手は損失を出すことになる<ref name = nipponica>「重商主義」『[[日本大百科全書]]』</ref>。そこで重商主義では、国際貿易で財貨を稼ぐことを重視し、輸出の奨励と輸入の抑制のための政策が採られるとともに<ref name = nipponica />、植民地拡大を目指し、軍事費も増大することになる<ref>{{Harvnb|中村|2018|p=45}}</ref>。しかし、スミスは重商主義政策を輸入抑制2、輸出奨励4の計6つに分類し、この第4節では1章ずつを割いて批判した<ref name = mizuta1997_p196>{{Harvnb|水田|1997|p=196}}</ref>。批判した論点の中では植民地論の比重が明らかに大きいが、これは当時のアメリカ植民地の情勢(初版刊行から約4か月後に[[アメリカ独立宣言]]が出された)と強く結びついている<ref name = mizuta1997_p196 />。 |

|||

後世、多くの著述家が国富論に影響され、自らの著作の出発点としてこれを用いた。[[ジャン=バティスト・セイ]]や[[デヴィッド・リカード]]、および、さらに後の時代に属する[[カール・マルクス]]も国富論を出発点とした著述家に含まれる。 |

|||

スミスは輸入の制限を有害なものとした。他方で国防をより上位に置き、[[航海条例]]を高く評価している<ref>{{Harvnb|関本|1993|p=140}}</ref><ref>{{Harvnb|根井|2005|pp=74-75}}</ref>。ゆえに無条件に規制の全廃を主張したわけではないし、規制をなくすことで損害を被る人々のために、改革の速度も漸進的とすべきことを主張した<ref>{{Harvnb|根井|2005|pp=74-76}}</ref>。また、輸出奨励金も有害なものとし、ことに輸出奨励は不利な産業に過度の資本を投入させるものとして批判している<ref>{{Harvnb|水田|1997|pp=200-201}}</ref>。同様に植民地支配にしても、植民地から安く買いたたいて高く売りつけたところで、不利な産業への資本の偏重を促進することで、自国の産業発展を歪めることになるとした<ref>{{Harvnb|水田|1997|pp=201-203}}</ref>。また、植民地の防衛に本国の税金が投入されるというコスト面からも、植民地支配の非効率性を指摘した<ref>{{Harvnb|水田|1997|p=204}}</ref>。 |

|||

==日本語訳== |

|||

*『国富論』 [[水田洋]]監訳、杉山忠平訳、岩波書店〈[[岩波文庫]]〉。全4巻 |

|||

: ISBN 4003410513・ISBN 4003410521・ISBN 400341053X・ISBN 4003410548。 |

|||

*『国富論』 [[大河内一男]]監訳、訳者は[[玉野井芳郎]]/田添京二/大河内暁男。 |

|||

:中央公論新社〈[[中公文庫]]全3巻〉。 ISBN 4122005337・ISBN 4122005418・ISBN 4122005493。 |

|||

: 新版[[中公クラシックス]]全4巻。 [[堂目卓生]]解説。 |

|||

*『国富論 国の豊かさの本質と原因についての研究』 [[山岡洋一]]訳、日本経済新聞出版社。全2巻 |

|||

: ISBN 978-4532133269・ISBN 4532133270。 |

|||

そして、アメリカ植民地については、彼らの代表権(イギリス議会の議席)を認めて取り込む案と、植民地を放棄し、同盟国とする案とを示した<ref>{{Harvnb|水田|1997|pp=251, 259}}</ref>。とはいえ、スミスは前者の実現困難性に触れており、アメリカの伸長に伴って課税額に応じた代表数が拡大すれば、イギリスの首都がアメリカ大陸に移転する事態が起こると懸念した<ref>{{Harvnb|堂目|2008|pp=256-258}}</ref>。 |

|||

==脚注・出典== |

|||

{{Reflist}} |

|||

=== 第5篇 === |

|||

第5篇は財政学や経済政策論にあたる。第4篇までの議論によって、国家の不適切な介入を峻拒したスミスが、国家の役割について扱ったのが本篇である<ref>{{Harvnb|水田|1997|p=210}}</ref>。前半で国家経費論が論じられ、後半が国家収入論で、租税や[[公債]]が論じられる<ref>{{Harvnb|大内|1966|p=109}}</ref>。 |

|||

スミスは国家の役割を[[国防]]、[[司法]]、[[公共事業]]の3点に絞った。こうした国家論を[[フェルディナント・ラッサール]]は[[夜警国家]]と批判したが、この批判は失当である<ref>{{Harvnb|高島|1968|pp=141-142}}</ref>。また、20世紀末に[[新自由主義]]が台頭すると、[[小さな政府]]の権威付けにスミスが担ぎ出されるようになった<ref>{{Harvnb|新村|1993|pp=45-46}}</ref>。しかし、第5篇においてスミスが論じる国家の役割は決して小さなものではなく<ref>{{Harvnb|新村|1993|pp=28-29}}</ref>、そのコストも安価なものではない<ref>{{Harvnb|高島|1968|pp=142-143}}</ref><ref>{{Harvnb|根井|2005|pp=79-81}}</ref>。 |

|||

まずスミスは国防について、野蛮な国々の脅威から文明国を守るためには、規律や練度の点で[[民兵]]組織よりも[[常備軍]]が適切であることを説いているが、それはそのコストを国民が負担することをも意味する<ref>{{Harvnb|水田|1997|pp=210-215}}</ref>。次に司法については、国家が担当するとしつつ、[[権力分立]]の考えに則って、[[行政権]]から分けるべきとした<ref>{{Harvnb|水田|1997|pp=216-217}}</ref>。最後に公共事業については、[[インフラストラクチャー]]整備のための[[公共工事]]のほか、教育が含まれる。スミスは[[オックスフォード大学]]在学中に失望した記憶から、高等教育においては各教授がより良い授業を提供し、学生を多く獲得できるように競争すべきと考えた<ref>{{Harvnb|水田|1997|pp=218-219}}</ref>。しかし、分業の負の側面に踏み込み、分業の細分化された作業に従事する一般民衆は愚昧になる危険を抱えている一方、教育のための時間や費用を自己で捻出するのが難しいと判断したのである<ref>{{Harvnb|関本|1993|p=124}}</ref><ref>{{Harvnb|水田|1997|pp=219-220}}</ref>。 |

|||

スミスは、このように国家の3つの役割を規定し、これに[[主権者]]の威厳を保つための費用を加えた歳出の財源について論じた<ref>{{Harvnb|関本|1993|p=142}}</ref><ref>{{Harvnb|水田|1997|p=221}}</ref>。スミスは[[国有地]]などの国家独自の収入源を増やすことは、民間の土地などを減らすことになるとして否定的であった<ref>{{Harvnb|水田|1997|p=221}}</ref>。スミスが推すのは租税であり、[[租税#租税の基本原則|租税の4原則]]に照らして様々な税を検討した上で、地代税と奢侈品税を他の税目よりも評価した<ref>{{Harvnb|水田|1997|pp=221-223}}</ref>。最後に、公債や貨幣改悪も有害なものと位置付け、特に戦争を理由とする公債発行には強く否定的であった<ref>{{Harvnb|水田|1997|pp=223-225}}</ref><ref>{{Harvnb|堂目|2008|pp=231-234}}</ref>。 |

|||

スミスは第5篇で再びアメリカ植民地に言及し、植民地を手放すことを示唆しつつ、『国富論』を締めくくった<ref>{{Harvnb|水田|1997|pp=225-226}}</ref><ref>{{Harvnb|堂目|2008|pp=263-265}}</ref>。 |

|||

== 評価 == |

|||

『国富論』初版刊行直後の書評の数は少なく、その内容のほとんども、論評というよりも内容紹介にとどまるものであった<ref>{{Harvnb|経済学史学会|1976|pp=396-397}}</ref>。 |

|||

しかし、知人の[[エドワード・ギボン]]からは私信の中で絶賛された<ref name = JKG_p88>{{Harvnb|J・K・ガルブレイス|1988|p=88}}</ref>。同じく知人の[[デヴィッド・ヒューム]]からの私信でも、見解の相違はさておき評価を受けた<ref>{{Harvnb|経済学史学会|1976|p=396}}</ref>。また、アダム・スミスが政治家たちの会合に出席した際に、[[ウィリアム・ピット (小ピット)|ウィリアム・ピット]]は自分をはじめとする列席者が皆スミスの弟子であると位置づけた<ref>{{Harvnb|大河内|1968|p=25}}</ref>。のちに下院の演説でも、ピットはスミスの示した「解決策」を高く評価する演説を行った<ref name = JKG_p88 />。 |

|||

スミス自身が細分化された意味での「経済学者」ではなかったように、当時は経済学以外の学者たちにも読まれ、[[ジョゼフ・ブラック]]、[[アダム・ファーガソン]]、{{仮リンク|ウィリアム・ロバートスン|en|William_Robertson_(historian)}}たちからも、高く評価された<ref>{{Harvnb|水田|1997|pp=126-127}}</ref>。 |

|||

[[経済学]]の領域では、その幕開けとなった文献と位置付けられている。証券仲買人であった[[デヴィッド・リカード]]は、1799年に夫人の療養のため、[[バース (イングランド)|バース]]に滞在していた<ref name = nei2005_p90>{{Harvnb|根井|2005|pp=90-91}}</ref>。この保養中に『国富論』を偶然読んだことで、彼は経済学への関心を持ったという<ref name = nei2005_p90 /><ref>{{Harvnb|大田|鈴木|高|八木|1995|p=77}}</ref>。その後、研究を深化させたリカードは、[[古典派経済学]]の完成者とも位置付けられている<ref>{{Harvnb|根井|2005|p=88}}</ref>。また、[[カール・マルクス]]の[[労働価値説]]が、スミスからリカードへと引き継がれた流れの延長線上に位置づけられるなど、[[マルクス経済学]]への『国富論』の影響は決定的なものと見なされている<ref>{{Harvnb|大河内|1968|pp=12, 50}}</ref>。 |

|||

[[新古典派経済学]]においても、アダム・スミスについて、[[ケンブリッジ学派]]を創始した[[アルフレッド・マーシャル]]は、「近代の経済学の創立者とみなされてよいであろう」<ref name = gakkai_p344>{{Harvnb|経済学史学会|1976|p=344}}</ref>と評し、[[限界革命]]の中心人物の一人[[レオン・ワルラス]]も「経済学の父と呼ばれる人」<ref name = gakkai_p344 />と位置付けていた。『国富論』はまた[[トマス・ロバート・マルサス]]を経由して[[ジョン・メイナード・ケインズ]]にも影響を与えた<ref>{{Harvnb|大河内|1968|pp=50-51}}</ref>。[[ヨーゼフ・シュンペーター]]は『国富論』を、経済書としてだけでなく科学書としても、[[チャールズ・ダーウィン]]の『[[種の起源]]』を除いた中で「最も成功した書物」と位置付けた<ref>{{Harvnb|大内|1966|pp=88-89}}</ref>。 |

|||

こうした『国富論』の評価の高さに対し、『道徳感情論』については[[ジョン・ケネス・ガルブレイス]]が1980年代後半に「今ではおおむね忘れ去られて」<ref>{{Harvnb|J・K・ガルブレイス|1988|p=87}}</ref>いるとしたほどだったが、むしろ21世紀に入ってからの研究は『国富論』をスミス思想の中心に置かず、「経済学の古典」よりもずっと広い[[道徳哲学]]全体の中の一部分として捉えなおすことが主流となっている<ref>{{Harvnb|渡辺|2011|pp=100-102}}</ref>。ゆえに『国富論』を研究対象とする研究者も、[[経済学史]]学者に限られなくなっている<ref>{{Harvnb|渡辺|2011|p=100}}</ref>。 |

|||

== 書誌 == |

|||

国富論はアダム・スミスの生前、5版を数えた。その5版を底本に、先行する各版との異同をおさめたエドウィン・キャナンの校訂版が刊行されている。 |

|||

=== 初版 === |

|||

アダム・スミスは、1773年には『国富論』のおおよそを書き上げていたが、その仕上げにさらに3年ほどを費やした<ref>{{Harvnb|根井|2005|p=59}}</ref>。これは、『国富論』でもかなりの分量になる[[13植民地|アメリカ植民地]]問題の進展に対応するものだった<ref>{{Harvnb|関本|1993|pp=118-119}}</ref>。スミスはなおもアメリカ情勢を見守ろうとしていたが、生前の刊行を望んだ親友[[デイヴィッド・ヒューム]]の願いを聞き入れて、出版に踏み切った<ref>{{Harvnb|堂目|2008|p=250}}</ref><ref group = "注釈">『国富論』初版は1776年3月、[[アメリカ独立宣言]]は同年7月、ヒュームの死は同年8月のことであった。</ref>。初版は四つ折版2巻本(セットで1[[ポンド]]16[[シリング]])で、1776年3月9日に刊行された<ref name = tazoe_p443_444>{{Harvnb|田添|1978|pp=443-444}}</ref>。これは廉価とはいえず、当時の労働者の日当でいえば20日分に相当する金額であったが<ref name = kaneko_p16>{{Harvnb|金子|2005|p=16}}</ref>、半年で売り切れた<ref>{{Harvnb|田添|1978|p=445}}</ref><ref>{{Harvnb|関本|1993|p=119}}</ref>。 |

|||

この初版には、[[エディンバラ]]版と通称される異本<ref group = "注釈">初版を手掛けた2人の業者にエディンバラの出版業者を加えてロンドンで出版された版。</ref><ref>{{Harvnb|守矢|1973|p=58}}</ref>、同じ年のうちに[[ダブリン]]で刊行された不正版や<ref name = kaneko_p16 />、第2版の刊行後にそれを土台にして[[標題紙]]を差し替えた偽版なども存在する<ref>{{Harvnb|守矢|1973}}<!--論文の全体が出典。--></ref><ref>{{Harvnb|金子|2005|pp=17-18}}</ref>。 |

|||

=== 第2版 === |

|||

第2版は1778年1月前半の頃に刊行され、版型、巻数、価格は初版と全く同じであり、形式的な違いは、第1巻の冒頭だけにまとめられていた目次が、各巻に分けて付けられるようになった点である<ref>{{Harvnb|田添|1978|p=443}}</ref>。 |

|||

内容的には、内容に関わる訂正や削除も含め、全体的に手が入れられ、脚注の数や分量も大きく増えた<ref name = tazoe_p443_444 />。 |

|||

=== 第3・4・5版 === |

|||

第3版は八つ折版3巻本(並製18シリング、上製1[[ギニー]])と小型化し、1784年11月20日に刊行された<ref>{{Harvnb|田添|1978|pp=445-446}}</ref>。このときの改訂は、スコットランド[[関税]]監督官になっていた経験も活かして第4篇に大きく加筆するなど、大掛かりなものとなった<ref>{{Harvnb|田添|1978|pp=446-448}}</ref>。そのため、スミスは初版と第2版の購入者のために、増補訂正部分を抜き刷りとして別売りすることを、第3版の刊行に先駆けて版元に提案しており、これを受け入れた版元によって、第3版と同じ日に、増補訂正部分の別冊が刊行されている<ref>{{Harvnb|田添|1978|p=449}}</ref>。 |

|||

これに対し、1786年11月6日に刊行された第4版は第3版と版型・巻数とも同じ(価格は18シリング)で、「第4版のためのはしがき」が追加された以外の訂正箇所は微細なものにとどまる。スミス自身、上記のはしがきにおいて、何の変更もしていない旨を表明している<ref>{{Harvnb|田添|1978|pp=450-451}}</ref>。1789年に刊行された第5版は、第4版と版型・巻数・価格が同じで、変更点は誤植の訂正などわずかなものだが、翌年に没したスミスが直接関与できた最後の刊本であった<ref>{{Harvnb|田添|1978|p=451}}</ref>。 |

|||

=== 第6版以降 === |

|||

[[File:Smith - Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 1922 - 5231847.tif|thumb|キャナン版(1922年の再版)]] |

|||

第6版は、アダム・スミスの死後である1791年に刊行された。従来、アダム・スミスが自ら手を入れた版は第5版とされており、後述するキャナン版や日本語訳なども第5版を底本とすることがしばしばであった。しかし、第6版がアダム・スミス自ら改訂作業を行った最後の版ではないかという説もあり<ref>水田洋監訳『国富論(一)』岩波文庫、第2刷、凡例</ref>、第6版との異同を考慮に入れたり、第6版を底本とした翻訳も出されるようになっている。 |

|||

以降、版次が明記されたものは第11版(1805年)まで刊行されることになる<ref>[http://www.ll.chiba-u.jp/collection/smith/smith6.htm アダム・スミス コレクション 改題]([[千葉大学]]付属図書館)</ref>。 |

|||

=== 注釈付き版 === |

|||

19世紀は[[自由貿易]]が推進された時代であり、時代に適合していた『国富論』は、専門家による序論と注釈がつけられた版も7種類刊行された<ref>{{Harvnb|水田|1997|p=239}}</ref>。 |

|||

その種の版の中で評価が高い版は、[[1904年]]に現れた。{{仮リンク|エドウィン・キャナン|en|Edwin Cannan}}が刊行した校訂版である。これは第5版を底本に、それ以前の各版との異同をまとめたものである<ref>{{Harvnb|エドウィン・キャナン|1959|pp=11-12}}</ref>。この版について、[[大内兵衛]]は「いちばん完備した版」<ref>{{Harvnb|大内|1966|p=88}}</ref>とし、[[水田洋]]は「二〇世紀初頭のイギリスのスミス研究の最高水準」の中に位置付けた<ref>{{Harvnb|水田|2009|p=383}}</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

== 翻訳 == |

|||

[[File:Zentralbibliothek_Zürich_Untersuchung_der_Natur_und_Ursachen_des_Nationalreichthümern_Smith_1776.jpg|thumb|ドイツ語訳版『国富論』(1776年)]] |

|||

『国富論』は、初版刊行の年から翌年にかけて、[[ドイツ語]]訳(2巻本)が出て、その後も[[フランス語]]、[[イタリア語]]、[[デンマーク語]]による翻訳が刊行された<ref>{{Harvnb|高島|1968|p=46}}</ref>。これらと[[スペイン語]]訳版は、アダム・スミスの存命中に出版されている<ref>{{Harvnb|ロバート・L・ハイルブローナー|2001|p=117}}</ref>。 |

|||

===日本での受容と翻訳=== |

|||

国富論の原書は、[[江戸時代]]の日本に入ってきていた。[[フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト|シーボルト]]の蔵書にドイツ語訳版があったほか、[[開成所]]には1863年版があったことが明らかになっている<ref>{{Harvnb|経済学史学会|1976|p=376}}</ref>。[[明治時代]]初期には、[[太政官]]、[[内務省]]、[[大蔵省]]はじめ複数の官庁に原書が所蔵されていた<ref name = gakkai_p377>{{Harvnb|経済学史学会|1976|p=377}}</ref>。 |

|||

その日本語訳については、明治初期から抄訳の類はあったが<ref>{{Harvnb|大河内|1978|p=455}}</ref>、最初の全訳といわれるのは[[石川暎作]]訳『冨國論』(富国論)である<ref name = ookouchi_p53>{{Harvnb|大河内|1968|p=53}}</ref>。これは石川が[[1882年]]([[明治]]15年)から雑誌に掲載し始めたものだったが、第4篇の途中で石川が病没し、[[嵯峨正作]]が引き継いで、全12分冊、それがさらに合冊されて、全3巻として1888年に刊行された<ref>{{Harvnb|大河内|1978|pp=455-458}}</ref>。その底本は明記されていない。[[杉原四郎]]は註の内容から、19世紀に{{仮リンク|ジョン・ラムジー・マカロック|label=マカロック|en|John Ramsey McCulloch}}が編注を付けた版が底本になったと推測していたが<ref name = gakkai_p377 />、[[水田洋]]は1812年の[[マレー (出版社)|マレー]]による再版が底本だったとしている<ref>{{Harvnb|水田|2009|p=380}}</ref>。この最初の全訳を後押ししたのが[[田口卯吉]]であり、彼や[[福沢諭吉]]の影響で、アダム・スミスの名は明治時代の小学校の教科書にも掲載されていた<ref>{{Harvnb|水田|2009|p=358}}</ref>。 |

|||

[[大正時代]]には[[竹内謙二]]が『全訳富国論』(1921年 - 1923年)を刊行している<ref name = ookouchi_p53 />。全訳としては、これは2番目のものであった<ref>{{Harvnb|水田|2009|p=381}}</ref>。この竹内訳が完成した1923年には、アダム・スミス生誕二百年を記念する行事などが、[[東京大学]]、[[京都大学]]、[[東京商科大学 (旧制)|東京商科大学]](のちの[[一橋大学]])、[[慶應義塾大学]]でそれぞれ挙行され、その講演が大盛況であったことが伝えられている<ref>{{Harvnb|大河内|1968|pp=53-54, 57}}</ref>。 |

|||

竹内は『富国論』という書名を踏襲したが、『国富論』や『諸国民の富』<ref group = "注釈">[[高島善哉]]は、当時[[河上肇]]が『諸国民の富』と訳していたことについて、例外的なものとしていた({{Harvnb|高島|1968|p=86}})。</ref>と訳されている例があることに触れており、竹内自身、1924年に改訂版を刊行した際に『全訳国富論』と改題した。[[関東大震災]]で全巻刊行を断念した後、[[改造文庫]]から改めて全3巻の改版を刊行した際にも、『国富論』と題した<ref>{{Harvnb|大河内|1978|pp=462-463}}</ref>。竹内が底本としたのは、キャナン版の第2版である<ref>{{Harvnb|大河内|1978|p=462}}</ref>。なお、版元の[[有斐閣]]はキャナン版の版元から[[版権]]料を要求され、支払った。これはキャナン版の日本語翻訳独占権を得たことを意味した<ref>{{Harvnb|水田|2009|p=382}}</ref>。 |

|||

[[昭和時代]]になると、[[太平洋戦争]]前の[[共産主義]]に対する規制から、[[自由主義経済]]の研究者だけでなく、[[マルクス経済学]]の研究者たちも『[[資本論]]』の代わりに『国富論』を講ずることがあり、学生たちも『国富論』を読むことが多かったという<ref>{{Harvnb|大河内|1968|pp=7-8}}</ref>。そうした背景から、『国富論』を研究していた学生たちが、[[特別高等警察]]の取り調べを受けることもあったという<ref>{{Harvnb|大河内|1968|pp=14-16}}</ref>。そのような中でも、[[フリードリヒ・リスト]]との関わりでアダム・スミスを研究することなどは認められており、[[大内兵衛]]による全訳が[[岩波文庫]]として刊行された(『国富論』)<ref>{{Harvnb|大河内|1968|p=55}}</ref>。大内は『国富論』という訳を採用した理由について、『富国論』『諸国民の富』といった訳名が存在していることを認識しつつも「特に優つてゐるとも思はれない」<ref>{{Harvnb|大内|1940|p=3}}</ref>としていた。 |

|||

戦後になると岩波文庫版は改訳され、[[大内兵衛]]・[[松川七郎]]訳『諸国民の富』(全5巻、1959年 - 1966年。底本はキャナン版)となった。『諸国民の富』への変更は「いっそう適切であり、自然でもあると考えられる」ことや、日本の学界でも「比較的広く用いられるようになってきたと判断される」ことによるとした<ref>{{Harvnb|大内|松川|1959|p=6}}</ref>。この翻訳は、1969年に岩波書店の単行本として改訂された。 |

|||

戦前と異なってマルクス主義に対する制約もなくなったが、『国富論』を含むアダム・スミス研究は独自の進展を遂げ、研究者たちによる「アダム・スミスの会」も発足した<ref>{{Harvnb|大河内|1968|pp=55-57}}</ref>。 |

|||

1968年には『[[世界の名著]]』叢書にも、キャナン版を底本とする『国富論』が入った([[大河内一男]]責任編集『アダム・スミス』)。これは抄訳だったが<ref>{{Harvnb|大河内|1968|p=58}}</ref>、のちに同じ訳者により第5版を底本とする全訳が[[中公文庫]]<ref>[[中公文庫]]全3巻。 ISBN 4122005337・ISBN 4122005418・ISBN 4122005493</ref>や[[中公クラシックス]]<ref>新版[[中公クラシックス]]全4巻。 [[堂目卓生]]解説。</ref>にも入った。 |

|||

20世紀末には岩波文庫版が刷新され、[[水田洋]]監訳、[[杉山忠平]]訳『国富論』全4巻(2000年 - 2001年)<ref group = "注釈"> ISBN 4003410513・ISBN 4003410521・ISBN 400341053X・ISBN 4003410548。なお、杉山の急逝によって水田が引き継ぎ、杉山の一周忌に合わせて第1巻の出版が急がれたという事情から、第1巻の第2刷(2002年)で改訂が行われ、「第一分冊の改訂について」(pp.447-458)が追補された。</ref>が刊行された(第5版を底本に、第6版も含む各版と校合)。 |

|||

第6版を底本としたのが、『国富論 国の豊かさの本質と原因についての研究』([[山岡洋一]]訳、[[日本経済新聞出版社]]、2007年)で<ref>全2巻(ISBN 978-4532133269・ISBN 4532133270)</ref>、[[経済学者]]らでなく、専業の[[翻訳家]]によって最初に全訳されたものとされる<ref>{{Harvnb|根岸|2007|p=571}}</ref>。 |

|||

その一方、20世紀末以降、知名度の高さと裏腹に読まれざる古典と化し、一般読者どころか、[[エコノミスト]]からさえも誤解されている、と指摘する[[経済学史]]学者も見られるようになった<ref>{{Harvnb|根井|2005|p=51}}</ref>。もっともそれは日本だけの話ではなく、[[ジョン・ケネス・ガルブレイス]]も、まともに読んでもいない人間によって引用される文献として、『[[資本論]]』、『[[聖書]]』、『国富論』の3冊を挙げている<ref>{{Harvnb|J・K・ガルブレイス|1988|p=89}}</ref>。 |

|||

== 脚注 == |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{reflist|group = "注釈"}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{reflist|2}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

* {{Citation|和書|last=大内|first=兵衛| author-link=大内兵衛|year=1940|contribution=譯者序| title=國富論(一)|series=[[岩波文庫]] |publisher=[[岩波書店]] |pages = 3-6 }} |

|||

* {{Citation|和書|author=大内兵衛・[[松川七郎]] 訳| year=1959| title=諸国民の富(一)|series=岩波文庫 |publisher=岩波書店}} |

|||

** {{Citation|和書|author=エドウィン・キャナン| year=1959|contribution=序」「編者の序論|title=諸国民の富(一)|series=岩波文庫 |publisher=岩波書店|pages=11-84}} |

|||

* {{Citation|和書|last=大内|first=兵衛| year=1966|contribution=解題|title=諸国民の富(五)|series=岩波文庫 |publisher=岩波書店|pages=85-120}} |

|||

* {{Citation|和書|last=大河内|first=一男| author-link=大河内一男|year=1968|contribution= アダム・スミスと『国富論』|title=[[世界の名著]]31 アダム・スミス|publisher=[[中央公論社]]|pages=5-58}} |

|||

* {{Citation|和書|last=大河内|first=一男| year=1978|contribution=『国富論』邦訳小史|title=国富論III|publisher=中央公論社|series=[[中公文庫]]|isbn=4-12-200549-3|pages=453-469}} |

|||

* {{Citation|和書|last1=大田|first1=一廣| author1-link=大田一廣|last2=鈴木|first2=信雄| author2-link=鈴木信雄 (経済学者)|last3=高|first3=哲男| author3-link=高哲男|last4=八木|first4=紀一郎| author4-link=八木紀一郎|year = 1995| title = 経済思想史|publisher=[[名古屋大学出版会]]|isbn=4-8158-0256-4}} |

|||

* {{Citation|和書|last=小田中|first=直樹| author-link=小田中直樹|year=2003|title=ライブ・経済学の歴史|publisher=[[勁草書房]]|isbn=4-326-55046-5}} |

|||

* {{Citation|和書|last=金子|first=光男| author-link=金子光男|year=2005|title=図書館特別資料紹介 アダム・スミス『国富論』初版本(1776年刊)の購入に寄せて|magazine=図書の譜|publisher=[[明治大学]]図書館|issue=9|pages=15-22}} |

|||

* {{Citation|和書|author=J・K・ガルブレイス| author-link=ジョン・ケネス・ガルブレイス|translator=鈴木哲太郎|year=1988|title=経済学の歴史|publisher=[[ダイヤモンド社]]|isbn=4-478-21013-6}} |

|||

* {{Citation|和書|editor-last=河野|editor-first=健二| editor-link=河野健二|year=1963|title=世界の名著|publisher=[[中央公論社]]|series=[[中公新書]]}} |

|||

* {{Citation|和書|editor=[[経済学史学会]]|year=1976|title=『国富論』の成立|publisher=岩波書店}} |

|||

* {{Citation|和書|last=関本|first=安孝| author-link=関本安孝|year=1993|title=改訂新版 経済学史|publisher=[[梓出版社]]|isbn=4-900071-97-8}} |

|||

* {{Citation|和書|last=高島|first=善哉| author-link=高島善哉|year=1968|title=アダム・スミス|publisher=岩波書店|series=[[岩波新書]] }} |

|||

* {{Citation|和書|last=田添|first=京二|author-link=田添京二 |year=1978|contribution=『国富論』各版の異同について|title=国富論III|publisher=中央公論社|series=中公文庫|isbn=4-12-200549-3|pages=443-451}} |

|||

* {{Citation|和書|last=堂目|first=卓生| author-link=堂目卓生|year = 2008|title = アダム・スミス 『道徳感情論』と『国富論』の世界|publisher=[[中央公論新社]]|series=中公新書|isbn=978-4-12-101936-3}} |

|||

* {{Citation|和書|last=中村|first=隆之| author-link=中村隆之|year = 2018|title = はじめての経済思想史 アダム・スミスから現代まで|publisher=[[講談社]]|series=[[講談社現代新書]]|isbn=978-4-06-512227-3}} |

|||

* {{Citation|和書|last=根井|first=雅弘| author-link=根井雅弘|year=1998| title=経済学の歴史|publisher=[[筑摩書房]]|isbn=4-480-86703-1}} |

|||

** {{Citation|和書|last=根井|first=雅弘|year=2005| title=経済学の歴史|publisher=[[講談社]]|series = [[講談社学術文庫]]|isbn=4-06-159700-0}} |

|||

* {{Citation|和書|last=根岸|first=隆|author-link=根岸隆|year=2001|title=改訂版 経済学史入門|publisher=[[放送大学教育振興会]]|isbn=978-4-595-83411-0}} |

|||

* {{Citation|和書|last=根岸|first=隆|year=2007|contribution=解説 『国富論』と現代経済学|title=国富論・下 国の豊かさの本質と原因についての研究|publisher=[[日本経済新聞出版社]]|isbn=978-4-532-13327-6|pages=549-572}} |

|||

* {{Citation|和書|author={{仮リンク|ロバート・ハイルブローナー|label=ロバート・L・ハイルブローナー|en|Robert Heilbroner}}|translator=[[八木甫]] [[松原隆一郎]] [[浮田聡]] [[奥井智之]] [[堀岡治男]]|year=2001|title=入門経済思想史 世俗の思想家たち|publisher=[[筑摩書房]]|series=[[ちくま学芸文庫]]|isbn=4-480-08665-X}} |

|||

* {{Citation|和書|editor1-last=平井|editor1-first=俊顕| editor1-link=平井俊顕|editor2-last=深貝|editor2-first=保則|editor2-link=深貝保則|year=1993|title=市場社会の検証 - スミスからケインズまで|publisher=[[ミネルヴァ書房]]|isbn=4-623-02333-8}} |

|||

** {{Citation|和書|last=新村|first=聡|editor1-last=平井|editor1-first=俊顕|editor2-last=深貝|editor2-first=保則| year=1993|contribution=アダム・スミスにおける自由と統治|title=市場社会の検証 - スミスからケインズまで|publisher=ミネルヴァ書房|pages=27-48}} |

|||

* {{Citation|和書|last=水田|first=洋| author-link=水田洋|year=1997| title=アダム・スミス 自由主義とは何か|publisher=講談社|series=講談社学術文庫 |isbn=4-06-159280-7}} |

|||

* {{Citation|和書|last=水田|first=洋|year=2001|contribution=解説|title=国富論(四)|publisher=岩波書店|series=岩波文庫|isbn=4-00-341054-8|pages=361-374}} |

|||

* {{Citation|和書|last=守矢|first=洋| author-link=守矢洋|year=1973| title=A.スミス『国富論』初版の二つの異本について|magazine=経済学雑誌|publisher=[[大阪市立大学]]|volume=69|issue=5|pages=49-59}} |

|||

* {{Citation|和書|last=山脇|first=直司| author-link=山脇直司|year=1992| title=ヨーロッパ社会思想史|publisher=[[東京大学出版会]] |isbn=4-13-012051-4}} |

|||

* {{Citation|和書|last=渡辺|first=恵一| author-link=渡辺恵一|year=2011| title=アダム・スミス研究の動向 - 過去10年における内外の『国富論』研究を中心に|magazine=経済学史研究|publisher=経済学史学会|volume=53|issue=1|pages=100-118}} |

|||

==関連項目== |

==関連項目== |

||

{{ |

{{Wikisourcelang|en|The Wealth of Nations|国富論(原文)}} |

||

*[[古典派経済学]] |

*[[古典派経済学]] |

||

*[[産業革命]] |

*[[産業革命]] |

||

*[[石川暎作]] - 日本人最初の翻訳者。 |

|||

*[[絶対王政]] |

*[[絶対王政]] |

||

| 128行目: | 262行目: | ||

[[Category:古典的自由主義]] |

[[Category:古典的自由主義]] |

||

[[Category:貨幣論]] |

[[Category:貨幣論]] |

||

{{economy-stub}} |

|||

2018年8月27日 (月) 12:50時点における版

| 国富論 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations | ||

|---|---|---|

初版の標題紙 | ||

| 著者 | アダム・スミス | |

| 発行日 | 1776年3月9日 | |

| 発行元 | ウィリアム・ストラーン、トマス・キャデル | |

| ジャンル | 経済学 | |

| 国 | イギリス | |

| 言語 | 英語 | |

| 前作 | 法学講義 | |

|

| ||

| ||

『国富論』(こくふろん)は、1776年に出版されたアダム・スミスの著作である。全5篇で構成されている本書は、近現代における経済学の出発点と位置づけられているだけでなく、社会思想史上の古典とも位置づけられている。「見えざる手」への言及とともに、あらゆる規制を排したレッセフェール(自由放任主義)を推進した文献と受け止められることもしばしばであるが、20世紀以降の研究ではそのような短絡的な見方は斥けられており、スミスのもう一つの著書『道徳感情論』も考慮に入れる形で、より広い視野から研究されている。

英語で書かれた原著の正式名は An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations で、日本では『諸国民の富の性質と諸原因についての一研究』[1]や『諸国民の富の本質と原因に関する研究』[2]などと訳される。日本語による全訳本は『国富論』のほか、『富国論』や『諸国民の富』といった題名でも刊行されてきた。

背景

アダム・スミスは1751年からグラスゴー大学教授として、当初論理学、次いで道徳哲学を講じていた[3][4]。グラスゴー大学の講義中に、ピン製造を使った分業論をはじめ、『国富論』に含まれることになる理論のかなりの部分が見られる[3]。

スミスが1759年に刊行した『道徳感情論』は大きな反響を呼んだ[5]。それがきっかけとなって、チャールズ・タウンゼンドの依頼に応じて大学教授を辞し、バクルー公の大陸へのグランドツアーに、家庭教師として同行することになった[6]。この旅行の中では、親友デイヴィッド・ヒュームの仲介もあり、フランソワ・ケネー、ジャック・チュルゴー、ヴォルテールらとも親交を持った[6]。この旅行でスミスは、『国富論』執筆のための刺激と、執筆に専念できるだけの十分な年金とを得た[7]。帰国後のスミスは、ベンジャミン・フランクリンとも出会う機会があり、アメリカ植民地に関するスミスの認識には、フランクリンからの影響が見られる[8]。

スミスは『道徳感情論』の中で、さらに法と統治に関する一般理論の刊行を予告していたが[9]、その全体像が実現することはなかった。死を迎えた1790年の『道徳感情論』第6版では、1776年に刊行した『国富論』がその構想の一部であったことを、序論に付け加えた[10]。

内容

『国富論』の「序論および本論の構想」においては、富を生活の必需品と便益品すべてと位置づけ、年々の労働によって生み出されるものとした。この定義は、貴金属などを富と見なした重商主義の定義などを批判あるいは否定したものとされる[11][12]。『国富論』は全5篇において理論、歴史、政策を包括的に扱っているとされ[13][14]、例えば第1、2篇が理論、第3篇が経済史、第4篇が経済思想史・経済学史あるいは経済政策論、第5篇が財政学などと分類される[15][16][17]。その叙述は十分に整理されているとは言い難いが、後の古典派経済学の要素のほとんど[18]、あるいは後の経済学に登場する着想のほとんどが含まれているとさえ言われる[19]。『国富論』はジョン・ロック、フランソワ・ケネー、ジャック・チュルゴーをはじめとする数多くの先達の思想を踏まえたものであり、そのすべてが独創的というわけではないが、鋭い洞察と広い視野に裏付けられた網羅性という点で抜きんでている[20]。

見えざる手

『国富論』に登場する「見えざる手」 (invisible hand) という言葉は広く知られており、ジョン・ケネス・ガルブレイスは経済学の隠喩の中で最も有名なものとまで位置付けている[21]。しかし、直接的にこの単語が登場するのは、第4篇2章の1か所だけである[22][23][注釈 1]。

この「見えざる手」の背後にある思想は、人々が利己的に行動することこそが、市場を通じて公益の増大にもつながるということである[24]。この着想は、私悪が公益につながるというバーナード・デ・マンデヴィルの思想から影響を受けたといわれている[25]。

ただし、スミスが市場に無条件で全てを委ねる自由放任主義(レッセフェール)を礼賛したという理解は正しくない[26][27]。スミスが説く利己心はあくまでも「同感」とセットになって「正義の法」に反しないものであり、まったくの好き勝手に振る舞うこととは異なる[28][29]。スミスの考えに沿えば、独占などが行われていないフェアな市場で自己の利益を最大化するには、他者の批判を招く行為に出て今後の取引に差し障ることは避けようとするはずであり、好き勝手に振る舞うことは、むしろ自己の利益を最大化することにはつながらないのである[30][31]。そもそも、「自然的自由」「自由競争」といった表現ならばスミスの書き物には頻出するが、「自由放任」という表現は一切登場しない[32]。

しかしながら、スミスの「見えざる手」は曲解され、『国富論』の初期の擁護者となった新興の資本家たちは、レッセフェール以外のスミスの主張を無視した[33]。そして、政府によるあらゆる規制に反対するものとして、児童労働の禁止などの人道的な政策に反対する資本家たちまで、スミスを引用する始末であった[34]。

19世紀末以降、『道徳感情論』と『国富論』が描く人間像を対立していると見なす「アダム・スミス問題」が提起されたが、それは現在までに誤解として退けられている[35][36]。『道徳感情論』においても利己的であることは否定されておらず、『国富論』においても人間が本来的に持つ利他性は「正義の法」や「同感」といった概念を通じて示されているからである[37]。

構成

『国富論』は、全5篇から成る。

- 序論(introduction)および本書の構想(plan)

- 第1篇 - 労働(labor)の生産力(productive powers)における改善(improvement)の原因(causes)と、その生産物(produce)が国民(people)のさまざまな階級(ranks)のあいだに自然(naturally)に分配(distribute)される秩序(order)について

- 第1章 - 分業(division of labor)について

- 第2章 - 分業(division of labor)をひきおこす原理(principle)について

- 第3章 - 分業(division of labor)は市場(market)の大きさ(extent)によって制限(limit)される

- 第4章 - 貨幣(money)の起源(origin)と使用(use)について

- 第5章 - 商品(commodities)の真の価格(real price)と名目上の価格(nominal price)について、すなわちその労働価格(price in labor)と貨幣価格(price in money)について

- 第6章 - 商品(commodities)の価格(price)の構成部分(component parts)について

- 第7章 - 商品(commodities)の自然価格(natural price)と市場価格(market price)について

- 第8章 - 労働(labor)の賃金(wages)について

- 第9章 - 資本(stock)の利潤(profits)について

- 第10章 - 労働(labor)と資本(stock)の種々な用途(employments)における賃金(wages)と利潤(profits)について

- 第11章 - 土地(land)の地代(rent)について

- 第2篇 - 資本(stock)の性質(nature)・蓄積(accumulation)・用途(employment)について

- 序論

- 第1章 - 資本(stock)の分類(division)について

- 第2章 - 社会(society)の総資材(general stock)の一特定部門(particular branch)とみなされる貨幣(money)について、すなわち国民資本(national capital)の維持費について

- 第3章 - 資本(stock)の蓄積(accumulation)について、すなわち生産的労働(productive labor)と非生産的労働(unproductive labor)について

- 第4章 - 利子(interest)を取って貸し付けられる資本(stock)について

- 第5章 - 資本(capitals)のさまざまな用途(employments)について

- 第3篇 - 国(nation)ごとに富裕(opulence)への進路(progress)が異なることについて

- 第1章 - 富裕(opulence)になる自然(natural)な進路(progress)について

- 第2章 - ローマ帝国(Roman Empire)没落後のヨーロッパ(Europe)の旧状(ancient state)における農業(agriculture)が阻害(discouragement)について

- 第3章 - ローマ帝国(Roman Empire)没落後における都市(cities and towns)の発生(rise)と発達(progress)について

- 第4章 - 都市(towns)の商業(commerce)がいかにして農村(country)の改良(improvement)に貢献(contribute)したか

- 第4篇 - 経済学(political economy)の諸体系(systems)について

- 序論

- 第1章 - 商業主義(commercial)または重商主義(mercantile system)の原理(principle)について

- 第2章 - 国内(home)でも生産(produce)できる財貨(goods)の外国(foreign countries)からの輸入(importation)に対する制限(restraints)について

- 第3章 - 貿易差額(balance)が自国に不利(disadvantageous)と思われる諸国からのほとんどあらゆる種類の財貨(goods)の輸入(importation)に対する特別の制限(extraordinary restraints)について

- 第4章 - 戻税(drawbacks)について

- 第5章 - 奨励金(bounties)について

- 第6章 - 通商条約(treaties of commerce)について

- 第7章 - 植民地(colonies)について

- 第8章 - 重商主義(mercantile system)の結論(conclusion)

- 第9章 - 重農主義(agricultural systems)について、すなわち土地(land)の生産物(produce)がすべての国(country)の収入(revenue)と富(wealth)の唯一または主な源泉(source)だと説く経済学(political economy)上の主義について

- 第5篇 - 主権者(sovereign)または国家(commonwealth)の収入(revenue)について

- 第1章 - 主権者(sovereign)または国家(commonwealth)の経費(expences)について

- 第2章 - 社会(society)の一般収入(general revenue)あるいは公共収入(public revenue)の財源(sources)について

- 第3章 - 公債(public debts)について

第1篇

第1篇は、分業による労働生産性の上昇と、その配分の問題が論じられる[38]。

スミスの分業論は、ピン製造の題材から始まる。この例は、スミスが故郷カーコーディで幼い時に見た経験が生かされていると言われる[39][40]。従来、その着想は『百科全書』のピンの項目から得たと言われており、直接的体験をそこに加える見解は1970年代以降にに現れたものだったが、21世紀に入ってから、『百科全書』以外のフランス語文献の利用を指摘する研究も現れている[41]。『国富論』の出現は産業革命初期に当たっており、アダム・スミスは機械制大量生産の本格化を見ていなかったという時代的制約がある。ゆえに、もう少し時代がずれていたら、ピン製造を踏まえた立論は違ったものになっていたのではないかとも言われている[42]。しかし、スミスの重要な貢献は、新時代の予言としてよりも、それまでの考えの古さを打破したことや[43]、人間社会における関係性を、労働を介して把握した点[44]などに求められる。

分業のシステムを理論的に定式化する際に用いられたのが、交換性向や説得性向といった人間の本性に含まれる特質である。すなわち、分業しても生活が成り立つためには、交換する市場が先んじて成立している必要があり、交換性向はそれを裏支えする人間の性向といえる。そして、その交換性向よりも本源的に存在するのが説得性向であり、他人と言葉を交わし同感を得ようとする本性が、他者を説得して交換を成立させることに結び付くと考えたのである[注釈 2]。そして、その交換性向は、他者への慈愛ではなく、自己の生存を確立するために自分自身の利益に持つ関心、すなわち自愛心に由来するとした[45][46]。

スミスは工場内分業の進展を、社会内の分業、すなわち職業の分化にも拡大する。彼の立論においては工場内分業と社会内分業の違いが明確に区別されていない憾みはあるものの[47][48][49]、ともあれ分業の進展が生産力の上昇、ひいては商業社会の発展につながることが説かれる[50]。スミスが想定する商業社会は、地主、資本家、労働者による階級社会が想定されており[51][52][注釈 3]、商業社会においては賃金、地代、利潤の自然な水準に規定された「自然価格」が存在し、公正さを含む参加者の同感に市場が支えられていれば、需要と供給によって決定される市場価格は、長期的には自然価格に一致するように動くとされる[53][54]。この議論の基盤をなしたのは、まだ十分に練られた形ではなかったが、労働価値説であった[55][56]。スミスは投下労働価値説と支配労働価値説とを用いたが、この問題を十分に突き詰めたとは言い難い[57][58]。

第2篇

第2篇で論じられるのは資本蓄積の問題である[59][60]。分業が発展するためには、それに先立って剰余生産物が蓄積されている必要がある。というのは、分業を始めるには、それを支える機械や設備を整える必要があるし、分業による生産物が実際に交換されるまでの生活も支えなければならないからである[61][62]。

スミスはこの問題を扱うのに際し、労働を生産的労働と不生産的労働に分けた。前者は農業や工業を指すのに対し、後者はサービス業を指す[63]。これらを分ける基準はスミスが富と定義した生活の必需品・便益品を生産するかどうかであって、不生産的労働が持つ社会での有用性を否定するものではない[64]。

スミスは生産的労働から資本が蓄積されると捉えた。スミスは生産的労働の生産物のうち、生産に用いられた分の資本が回収され、残った部分が剰余となる。剰余は税及び消費(不生産的労働の雇用を含む)に充てられ、残りの部分が貯蓄となり、この貯蓄がすなわち資本の蓄積に回される[65]。言い換えると、剰余の中から税と消費に回る分を抑えれば抑えるほど、資本の蓄積量は増大することになる。そしてスミスは、人には支出性向と倹約性向があり、長期的には後者の方が上回ると見なした[66]。しかし、倹約性向はあくまでも自身の財産にしか及ばず、公共財産の管理にはこうした性向が働かないと考え、資本蓄積を妨げる要素としては個人の浪費よりも政府の浪費の方が深刻であるとした[67]。こうした考えは、有効需要を生み出す浪費を肯定的に捉えた重商主義とは、対立的なものである[68]。

第3篇

第3篇は経済史に位置づけられる。ローマ帝国没落後のヨーロッパの発達史をたどる[69]。アダム・スミスは、国富を示す生活資料の主要部分、すなわち食料を生産する農業にまず資本を投下し、その発展が商工業の発展へとつながることを自然としたが、実際にヨーロッパでは都市への特権付与などによる転倒が起こったとする[70]。そして、その不自然な発達史を裏支えした理論が重商主義であるとした[71]。

この第3篇は全5篇の中で最も短いが、第4篇で展開する重商主義批判に繋がる点では重要な篇といえる[72]。

第4篇

第4篇は経済学史などに位置づけられる。旧来の学説、具体的には重商主義、重農主義への批判だが、ほとんどは前者への批判に割かれている[73][74]。スミスは重農主義に対しては批判しつつも影響を脱し切れておらず、農業を重視する生産的労働と不生産的労働などにも投影されている[75][76]。

重商主義は金銀貨幣を富と解釈し、その蓄蔵を志向する。しかし、国内商業では、売り手に蓄蔵される一方、買い手は損失を出すことになる[77]。そこで重商主義では、国際貿易で財貨を稼ぐことを重視し、輸出の奨励と輸入の抑制のための政策が採られるとともに[77]、植民地拡大を目指し、軍事費も増大することになる[78]。しかし、スミスは重商主義政策を輸入抑制2、輸出奨励4の計6つに分類し、この第4節では1章ずつを割いて批判した[79]。批判した論点の中では植民地論の比重が明らかに大きいが、これは当時のアメリカ植民地の情勢(初版刊行から約4か月後にアメリカ独立宣言が出された)と強く結びついている[79]。

スミスは輸入の制限を有害なものとした。他方で国防をより上位に置き、航海条例を高く評価している[80][81]。ゆえに無条件に規制の全廃を主張したわけではないし、規制をなくすことで損害を被る人々のために、改革の速度も漸進的とすべきことを主張した[82]。また、輸出奨励金も有害なものとし、ことに輸出奨励は不利な産業に過度の資本を投入させるものとして批判している[83]。同様に植民地支配にしても、植民地から安く買いたたいて高く売りつけたところで、不利な産業への資本の偏重を促進することで、自国の産業発展を歪めることになるとした[84]。また、植民地の防衛に本国の税金が投入されるというコスト面からも、植民地支配の非効率性を指摘した[85]。

そして、アメリカ植民地については、彼らの代表権(イギリス議会の議席)を認めて取り込む案と、植民地を放棄し、同盟国とする案とを示した[86]。とはいえ、スミスは前者の実現困難性に触れており、アメリカの伸長に伴って課税額に応じた代表数が拡大すれば、イギリスの首都がアメリカ大陸に移転する事態が起こると懸念した[87]。

第5篇

第5篇は財政学や経済政策論にあたる。第4篇までの議論によって、国家の不適切な介入を峻拒したスミスが、国家の役割について扱ったのが本篇である[88]。前半で国家経費論が論じられ、後半が国家収入論で、租税や公債が論じられる[89]。

スミスは国家の役割を国防、司法、公共事業の3点に絞った。こうした国家論をフェルディナント・ラッサールは夜警国家と批判したが、この批判は失当である[90]。また、20世紀末に新自由主義が台頭すると、小さな政府の権威付けにスミスが担ぎ出されるようになった[91]。しかし、第5篇においてスミスが論じる国家の役割は決して小さなものではなく[92]、そのコストも安価なものではない[93][94]。

まずスミスは国防について、野蛮な国々の脅威から文明国を守るためには、規律や練度の点で民兵組織よりも常備軍が適切であることを説いているが、それはそのコストを国民が負担することをも意味する[95]。次に司法については、国家が担当するとしつつ、権力分立の考えに則って、行政権から分けるべきとした[96]。最後に公共事業については、インフラストラクチャー整備のための公共工事のほか、教育が含まれる。スミスはオックスフォード大学在学中に失望した記憶から、高等教育においては各教授がより良い授業を提供し、学生を多く獲得できるように競争すべきと考えた[97]。しかし、分業の負の側面に踏み込み、分業の細分化された作業に従事する一般民衆は愚昧になる危険を抱えている一方、教育のための時間や費用を自己で捻出するのが難しいと判断したのである[98][99]。

スミスは、このように国家の3つの役割を規定し、これに主権者の威厳を保つための費用を加えた歳出の財源について論じた[100][101]。スミスは国有地などの国家独自の収入源を増やすことは、民間の土地などを減らすことになるとして否定的であった[102]。スミスが推すのは租税であり、租税の4原則に照らして様々な税を検討した上で、地代税と奢侈品税を他の税目よりも評価した[103]。最後に、公債や貨幣改悪も有害なものと位置付け、特に戦争を理由とする公債発行には強く否定的であった[104][105]。

スミスは第5篇で再びアメリカ植民地に言及し、植民地を手放すことを示唆しつつ、『国富論』を締めくくった[106][107]。

評価

『国富論』初版刊行直後の書評の数は少なく、その内容のほとんども、論評というよりも内容紹介にとどまるものであった[108]。

しかし、知人のエドワード・ギボンからは私信の中で絶賛された[109]。同じく知人のデヴィッド・ヒュームからの私信でも、見解の相違はさておき評価を受けた[110]。また、アダム・スミスが政治家たちの会合に出席した際に、ウィリアム・ピットは自分をはじめとする列席者が皆スミスの弟子であると位置づけた[111]。のちに下院の演説でも、ピットはスミスの示した「解決策」を高く評価する演説を行った[109]。

スミス自身が細分化された意味での「経済学者」ではなかったように、当時は経済学以外の学者たちにも読まれ、ジョゼフ・ブラック、アダム・ファーガソン、ウィリアム・ロバートスンたちからも、高く評価された[112]。

経済学の領域では、その幕開けとなった文献と位置付けられている。証券仲買人であったデヴィッド・リカードは、1799年に夫人の療養のため、バースに滞在していた[113]。この保養中に『国富論』を偶然読んだことで、彼は経済学への関心を持ったという[113][114]。その後、研究を深化させたリカードは、古典派経済学の完成者とも位置付けられている[115]。また、カール・マルクスの労働価値説が、スミスからリカードへと引き継がれた流れの延長線上に位置づけられるなど、マルクス経済学への『国富論』の影響は決定的なものと見なされている[116]。

新古典派経済学においても、アダム・スミスについて、ケンブリッジ学派を創始したアルフレッド・マーシャルは、「近代の経済学の創立者とみなされてよいであろう」[117]と評し、限界革命の中心人物の一人レオン・ワルラスも「経済学の父と呼ばれる人」[117]と位置付けていた。『国富論』はまたトマス・ロバート・マルサスを経由してジョン・メイナード・ケインズにも影響を与えた[118]。ヨーゼフ・シュンペーターは『国富論』を、経済書としてだけでなく科学書としても、チャールズ・ダーウィンの『種の起源』を除いた中で「最も成功した書物」と位置付けた[119]。

こうした『国富論』の評価の高さに対し、『道徳感情論』についてはジョン・ケネス・ガルブレイスが1980年代後半に「今ではおおむね忘れ去られて」[120]いるとしたほどだったが、むしろ21世紀に入ってからの研究は『国富論』をスミス思想の中心に置かず、「経済学の古典」よりもずっと広い道徳哲学全体の中の一部分として捉えなおすことが主流となっている[121]。ゆえに『国富論』を研究対象とする研究者も、経済学史学者に限られなくなっている[122]。

書誌

国富論はアダム・スミスの生前、5版を数えた。その5版を底本に、先行する各版との異同をおさめたエドウィン・キャナンの校訂版が刊行されている。

初版

アダム・スミスは、1773年には『国富論』のおおよそを書き上げていたが、その仕上げにさらに3年ほどを費やした[123]。これは、『国富論』でもかなりの分量になるアメリカ植民地問題の進展に対応するものだった[124]。スミスはなおもアメリカ情勢を見守ろうとしていたが、生前の刊行を望んだ親友デイヴィッド・ヒュームの願いを聞き入れて、出版に踏み切った[125][注釈 4]。初版は四つ折版2巻本(セットで1ポンド16シリング)で、1776年3月9日に刊行された[126]。これは廉価とはいえず、当時の労働者の日当でいえば20日分に相当する金額であったが[127]、半年で売り切れた[128][129]。

この初版には、エディンバラ版と通称される異本[注釈 5][130]、同じ年のうちにダブリンで刊行された不正版や[127]、第2版の刊行後にそれを土台にして標題紙を差し替えた偽版なども存在する[131][132]。

第2版

第2版は1778年1月前半の頃に刊行され、版型、巻数、価格は初版と全く同じであり、形式的な違いは、第1巻の冒頭だけにまとめられていた目次が、各巻に分けて付けられるようになった点である[133]。

内容的には、内容に関わる訂正や削除も含め、全体的に手が入れられ、脚注の数や分量も大きく増えた[126]。

第3・4・5版

第3版は八つ折版3巻本(並製18シリング、上製1ギニー)と小型化し、1784年11月20日に刊行された[134]。このときの改訂は、スコットランド関税監督官になっていた経験も活かして第4篇に大きく加筆するなど、大掛かりなものとなった[135]。そのため、スミスは初版と第2版の購入者のために、増補訂正部分を抜き刷りとして別売りすることを、第3版の刊行に先駆けて版元に提案しており、これを受け入れた版元によって、第3版と同じ日に、増補訂正部分の別冊が刊行されている[136]。

これに対し、1786年11月6日に刊行された第4版は第3版と版型・巻数とも同じ(価格は18シリング)で、「第4版のためのはしがき」が追加された以外の訂正箇所は微細なものにとどまる。スミス自身、上記のはしがきにおいて、何の変更もしていない旨を表明している[137]。1789年に刊行された第5版は、第4版と版型・巻数・価格が同じで、変更点は誤植の訂正などわずかなものだが、翌年に没したスミスが直接関与できた最後の刊本であった[138]。

第6版以降

第6版は、アダム・スミスの死後である1791年に刊行された。従来、アダム・スミスが自ら手を入れた版は第5版とされており、後述するキャナン版や日本語訳なども第5版を底本とすることがしばしばであった。しかし、第6版がアダム・スミス自ら改訂作業を行った最後の版ではないかという説もあり[139]、第6版との異同を考慮に入れたり、第6版を底本とした翻訳も出されるようになっている。

以降、版次が明記されたものは第11版(1805年)まで刊行されることになる[140]。

注釈付き版

19世紀は自由貿易が推進された時代であり、時代に適合していた『国富論』は、専門家による序論と注釈がつけられた版も7種類刊行された[141]。

その種の版の中で評価が高い版は、1904年に現れた。エドウィン・キャナンが刊行した校訂版である。これは第5版を底本に、それ以前の各版との異同をまとめたものである[142]。この版について、大内兵衛は「いちばん完備した版」[143]とし、水田洋は「二〇世紀初頭のイギリスのスミス研究の最高水準」の中に位置付けた[144]。

翻訳

『国富論』は、初版刊行の年から翌年にかけて、ドイツ語訳(2巻本)が出て、その後もフランス語、イタリア語、デンマーク語による翻訳が刊行された[145]。これらとスペイン語訳版は、アダム・スミスの存命中に出版されている[146]。

日本での受容と翻訳

国富論の原書は、江戸時代の日本に入ってきていた。シーボルトの蔵書にドイツ語訳版があったほか、開成所には1863年版があったことが明らかになっている[147]。明治時代初期には、太政官、内務省、大蔵省はじめ複数の官庁に原書が所蔵されていた[148]。

その日本語訳については、明治初期から抄訳の類はあったが[149]、最初の全訳といわれるのは石川暎作訳『冨國論』(富国論)である[150]。これは石川が1882年(明治15年)から雑誌に掲載し始めたものだったが、第4篇の途中で石川が病没し、嵯峨正作が引き継いで、全12分冊、それがさらに合冊されて、全3巻として1888年に刊行された[151]。その底本は明記されていない。杉原四郎は註の内容から、19世紀にマカロックが編注を付けた版が底本になったと推測していたが[148]、水田洋は1812年のマレーによる再版が底本だったとしている[152]。この最初の全訳を後押ししたのが田口卯吉であり、彼や福沢諭吉の影響で、アダム・スミスの名は明治時代の小学校の教科書にも掲載されていた[153]。

大正時代には竹内謙二が『全訳富国論』(1921年 - 1923年)を刊行している[150]。全訳としては、これは2番目のものであった[154]。この竹内訳が完成した1923年には、アダム・スミス生誕二百年を記念する行事などが、東京大学、京都大学、東京商科大学(のちの一橋大学)、慶應義塾大学でそれぞれ挙行され、その講演が大盛況であったことが伝えられている[155]。

竹内は『富国論』という書名を踏襲したが、『国富論』や『諸国民の富』[注釈 6]と訳されている例があることに触れており、竹内自身、1924年に改訂版を刊行した際に『全訳国富論』と改題した。関東大震災で全巻刊行を断念した後、改造文庫から改めて全3巻の改版を刊行した際にも、『国富論』と題した[156]。竹内が底本としたのは、キャナン版の第2版である[157]。なお、版元の有斐閣はキャナン版の版元から版権料を要求され、支払った。これはキャナン版の日本語翻訳独占権を得たことを意味した[158]。

昭和時代になると、太平洋戦争前の共産主義に対する規制から、自由主義経済の研究者だけでなく、マルクス経済学の研究者たちも『資本論』の代わりに『国富論』を講ずることがあり、学生たちも『国富論』を読むことが多かったという[159]。そうした背景から、『国富論』を研究していた学生たちが、特別高等警察の取り調べを受けることもあったという[160]。そのような中でも、フリードリヒ・リストとの関わりでアダム・スミスを研究することなどは認められており、大内兵衛による全訳が岩波文庫として刊行された(『国富論』)[161]。大内は『国富論』という訳を採用した理由について、『富国論』『諸国民の富』といった訳名が存在していることを認識しつつも「特に優つてゐるとも思はれない」[162]としていた。

戦後になると岩波文庫版は改訳され、大内兵衛・松川七郎訳『諸国民の富』(全5巻、1959年 - 1966年。底本はキャナン版)となった。『諸国民の富』への変更は「いっそう適切であり、自然でもあると考えられる」ことや、日本の学界でも「比較的広く用いられるようになってきたと判断される」ことによるとした[163]。この翻訳は、1969年に岩波書店の単行本として改訂された。

戦前と異なってマルクス主義に対する制約もなくなったが、『国富論』を含むアダム・スミス研究は独自の進展を遂げ、研究者たちによる「アダム・スミスの会」も発足した[164]。

1968年には『世界の名著』叢書にも、キャナン版を底本とする『国富論』が入った(大河内一男責任編集『アダム・スミス』)。これは抄訳だったが[165]、のちに同じ訳者により第5版を底本とする全訳が中公文庫[166]や中公クラシックス[167]にも入った。

20世紀末には岩波文庫版が刷新され、水田洋監訳、杉山忠平訳『国富論』全4巻(2000年 - 2001年)[注釈 7]が刊行された(第5版を底本に、第6版も含む各版と校合)。

第6版を底本としたのが、『国富論 国の豊かさの本質と原因についての研究』(山岡洋一訳、日本経済新聞出版社、2007年)で[168]、経済学者らでなく、専業の翻訳家によって最初に全訳されたものとされる[169]。

その一方、20世紀末以降、知名度の高さと裏腹に読まれざる古典と化し、一般読者どころか、エコノミストからさえも誤解されている、と指摘する経済学史学者も見られるようになった[170]。もっともそれは日本だけの話ではなく、ジョン・ケネス・ガルブレイスも、まともに読んでもいない人間によって引用される文献として、『資本論』、『聖書』、『国富論』の3冊を挙げている[171]。

脚注

注釈

- ^ スミスの著作の中では、『道徳感情論』にも1回出てくるほか、『哲学論集』にも登場例がある(高島 1968, p. 120)。

- ^ ただし、「説得性向」という用語は、『国富論』の中では、主題から逸れるとして明示的に出てこない。この語は『法学講義』の中に出てくる(堂目 2008, pp. 159–160)。

- ^ ただし、「資本家」という用語が直接使われているわけではない(根井 2005, p. 63)。

- ^ 『国富論』初版は1776年3月、アメリカ独立宣言は同年7月、ヒュームの死は同年8月のことであった。

- ^ 初版を手掛けた2人の業者にエディンバラの出版業者を加えてロンドンで出版された版。

- ^ 高島善哉は、当時河上肇が『諸国民の富』と訳していたことについて、例外的なものとしていた(高島 1968, p. 86)。

- ^ ISBN 4003410513・ISBN 4003410521・ISBN 400341053X・ISBN 4003410548。なお、杉山の急逝によって水田が引き継ぎ、杉山の一周忌に合わせて第1巻の出版が急がれたという事情から、第1巻の第2刷(2002年)で改訂が行われ、「第一分冊の改訂について」(pp.447-458)が追補された。

出典

- ^ 高島 1968, p. 45

- ^ 大河内 1968, p. (59)

- ^ a b 大河内 1968, p. 20

- ^ 根井 2005, p. 55

- ^ 大河内 1968, pp. 20–21

- ^ a b 根井 2005, p. 58

- ^ 関本, 1993 & pp117-118

- ^ ロバート・L・ハイルブローナー 2001, p. 79

- ^ 堂目 2008, p. 136

- ^ 堂目 2008, p. 140

- ^ 大河内 1968, p. 67

- ^ 関本 1993, pp. 121–122

- ^ 水田 2001, p. 368

- ^ 関本 1993, p. 122

- ^ 大河内 1968, p. 23

- ^ 大内 & 松川 1966, p. 107

- ^ 根岸 2001, pp. 30–31

- ^ 平井 & 深貝 1993, p. 17

- ^ 高島 1968, pp. 94–95

- ^ ロバート・L・ハイルブローナー 2001, pp. 80–81, 115–116

- ^ J・K・ガルブレイス 1988, p. 92

- ^ 高島 1968, p. 120

- ^ 堂目 2008, pp. 170–171

- ^ 堂目 2008, p. 171

- ^ 山脇 1992, pp. 104–105

- ^ 高島 1968, p. 195

- ^ 根井 2005, pp. 70–72, 79–80

- ^ 高島 1968, pp. 76, 83–84

- ^ 根井 2005, pp. 56–57

- ^ 水田 1997, pp. 241–243

- ^ 中村 2018, pp. 31–34

- ^ 高島 1968, p. 84

- ^ ロバート・L・ハイルブローナー 2001, p. 107

- ^ ロバート・L・ハイルブローナー 2001, pp. 111–112

- ^ 大河内 1968, pp. 26

- ^ 水田 1997, p. 239

- ^ 大河内 1968, pp. 30–36

- ^ 根岸 2001, pp. 28–29

- ^ 水田 1997, p. 135

- ^ 根井 2005, pp. 60–61

- ^ 渡辺 2011, pp. 104–105

- ^ J・K・ガルブレイス 1988, pp. 85–86

- ^ J・K・ガルブレイス 1988, p. 86

- ^ 河野 1963, p. 74

- ^ 水田 2005, pp. 140–141

- ^ 堂目 2008, pp. 162–164

- ^ 大河内 1968, p. 40

- ^ 水田 1997, pp. 136–139

- ^ 根井 2005, p. 60

- ^ 根井 2005, pp. 60–61

- ^ 根井 2005, p. 63

- ^ 堂目 2008, p. 180

- ^ 根井 2005, pp. 64–66

- ^ 堂目 2008, pp. 167–168

- ^ 大河内 1968, pp. 41–42

- ^ 根井 2005, pp. 62–64

- ^ J・K・ガルブレイス 1988, pp. 94–95

- ^ 小田中 2003, p. 61

- ^ 水田 1997, p. 171

- ^ 堂目 2008, pp. 148–149

- ^ 根岸 2001, pp. 29–30

- ^ 堂目 2008, pp. 179–180

- ^ 根井 2005, pp. 84–85

- ^ 大河内 1968, p. 43

- ^ 堂目 2008, pp. 186–188

- ^ 堂目 2008, pp. 190–191

- ^ 堂目 2008, p. 189-197

- ^ 水田 1997, p. 180

- ^ 大内 1966, pp. 106–107

- ^ 水田 1997, pp. 182–185

- ^ 大河内 1968, pp. 45–46

- ^ 水田 1997, p. 182

- ^ 水田 1997, p. 193

- ^ 大内 1966, p. 107

- ^ 高島 1968, pp. 104–105

- ^ 大河内 1968, p. 22

- ^ a b 「重商主義」『日本大百科全書』

- ^ 中村 2018, p. 45

- ^ a b 水田 1997, p. 196

- ^ 関本 1993, p. 140

- ^ 根井 2005, pp. 74–75

- ^ 根井 2005, pp. 74–76

- ^ 水田 1997, pp. 200–201

- ^ 水田 1997, pp. 201–203

- ^ 水田 1997, p. 204

- ^ 水田 1997, pp. 251, 259

- ^ 堂目 2008, pp. 256–258

- ^ 水田 1997, p. 210

- ^ 大内 1966, p. 109

- ^ 高島 1968, pp. 141–142

- ^ 新村 1993, pp. 45–46

- ^ 新村 1993, pp. 28–29

- ^ 高島 1968, pp. 142–143

- ^ 根井 2005, pp. 79–81

- ^ 水田 1997, pp. 210–215

- ^ 水田 1997, pp. 216–217

- ^ 水田 1997, pp. 218–219

- ^ 関本 1993, p. 124

- ^ 水田 1997, pp. 219–220

- ^ 関本 1993, p. 142

- ^ 水田 1997, p. 221

- ^ 水田 1997, p. 221

- ^ 水田 1997, pp. 221–223

- ^ 水田 1997, pp. 223–225

- ^ 堂目 2008, pp. 231–234

- ^ 水田 1997, pp. 225–226

- ^ 堂目 2008, pp. 263–265

- ^ 経済学史学会 1976, pp. 396–397

- ^ a b J・K・ガルブレイス 1988, p. 88

- ^ 経済学史学会 1976, p. 396

- ^ 大河内 1968, p. 25

- ^ 水田 1997, pp. 126–127

- ^ a b 根井 2005, pp. 90–91

- ^ 大田 et al. 1995, p. 77

- ^ 根井 2005, p. 88

- ^ 大河内 1968, pp. 12, 50

- ^ a b 経済学史学会 1976, p. 344

- ^ 大河内 1968, pp. 50–51

- ^ 大内 1966, pp. 88–89

- ^ J・K・ガルブレイス 1988, p. 87

- ^ 渡辺 2011, pp. 100–102

- ^ 渡辺 2011, p. 100

- ^ 根井 2005, p. 59

- ^ 関本 1993, pp. 118–119

- ^ 堂目 2008, p. 250

- ^ a b 田添 1978, pp. 443–444

- ^ a b 金子 2005, p. 16

- ^ 田添 1978, p. 445

- ^ 関本 1993, p. 119

- ^ 守矢 1973, p. 58

- ^ 守矢 1973

- ^ 金子 2005, pp. 17–18

- ^ 田添 1978, p. 443

- ^ 田添 1978, pp. 445–446

- ^ 田添 1978, pp. 446–448

- ^ 田添 1978, p. 449

- ^ 田添 1978, pp. 450–451

- ^ 田添 1978, p. 451

- ^ 水田洋監訳『国富論(一)』岩波文庫、第2刷、凡例

- ^ アダム・スミス コレクション 改題(千葉大学付属図書館)

- ^ 水田 1997, p. 239

- ^ エドウィン・キャナン 1959, pp. 11–12

- ^ 大内 1966, p. 88

- ^ 水田 2009, p. 383

- ^ 高島 1968, p. 46

- ^ ロバート・L・ハイルブローナー 2001, p. 117

- ^ 経済学史学会 1976, p. 376

- ^ a b 経済学史学会 1976, p. 377

- ^ 大河内 1978, p. 455

- ^ a b 大河内 1968, p. 53

- ^ 大河内 1978, pp. 455–458

- ^ 水田 2009, p. 380

- ^ 水田 2009, p. 358

- ^ 水田 2009, p. 381

- ^ 大河内 1968, pp. 53–54, 57

- ^ 大河内 1978, pp. 462–463

- ^ 大河内 1978, p. 462

- ^ 水田 2009, p. 382

- ^ 大河内 1968, pp. 7–8

- ^ 大河内 1968, pp. 14–16

- ^ 大河内 1968, p. 55

- ^ 大内 1940, p. 3

- ^ 大内 & 松川 1959, p. 6

- ^ 大河内 1968, pp. 55–57

- ^ 大河内 1968, p. 58

- ^ 中公文庫全3巻。 ISBN 4122005337・ISBN 4122005418・ISBN 4122005493

- ^ 新版中公クラシックス全4巻。 堂目卓生解説。

- ^ 全2巻(ISBN 978-4532133269・ISBN 4532133270)

- ^ 根岸 2007, p. 571

- ^ 根井 2005, p. 51

- ^ J・K・ガルブレイス 1988, p. 89

参考文献

- 大内兵衛「譯者序」『國富論(一)』岩波書店〈岩波文庫〉、1940年、3-6頁。

- 大内兵衛・松川七郎 訳『諸国民の富(一)』岩波書店〈岩波文庫〉、1959年。

- エドウィン・キャナン「序」「編者の序論」『諸国民の富(一)』岩波書店〈岩波文庫〉、1959年、11-84頁。

- 大内兵衛「解題」『諸国民の富(五)』岩波書店〈岩波文庫〉、1966年、85-120頁。

- 大河内一男「アダム・スミスと『国富論』」『世界の名著31 アダム・スミス』中央公論社、1968年、5-58頁。

- 大河内一男「『国富論』邦訳小史」『国富論III』中央公論社〈中公文庫〉、1978年、453-469頁。ISBN 4-12-200549-3。

- 大田一廣; 鈴木信雄; 高哲男; 八木紀一郎『経済思想史』名古屋大学出版会、1995年。ISBN 4-8158-0256-4。

- 小田中直樹『ライブ・経済学の歴史』勁草書房、2003年。ISBN 4-326-55046-5。

- 金子光男「図書館特別資料紹介 アダム・スミス『国富論』初版本(1776年刊)の購入に寄せて」『図書の譜』第9号、明治大学図書館、15-22頁、2005年。

- J・K・ガルブレイス 著、鈴木哲太郎 訳『経済学の歴史』ダイヤモンド社、1988年。ISBN 4-478-21013-6。

- 河野健二 編『世界の名著』中央公論社〈中公新書〉、1963年。

- 経済学史学会 編『『国富論』の成立』岩波書店、1976年。

- 関本安孝『改訂新版 経済学史』梓出版社、1993年。ISBN 4-900071-97-8。

- 高島善哉『アダム・スミス』岩波書店〈岩波新書〉、1968年。

- 田添京二「『国富論』各版の異同について」『国富論III』中央公論社〈中公文庫〉、1978年、443-451頁。ISBN 4-12-200549-3。

- 堂目卓生『アダム・スミス 『道徳感情論』と『国富論』の世界』中央公論新社〈中公新書〉、2008年。ISBN 978-4-12-101936-3。

- 中村隆之『はじめての経済思想史 アダム・スミスから現代まで』講談社〈講談社現代新書〉、2018年。ISBN 978-4-06-512227-3。

- 根井雅弘『経済学の歴史』筑摩書房、1998年。ISBN 4-480-86703-1。

- 根井雅弘『経済学の歴史』講談社〈講談社学術文庫〉、2005年。ISBN 4-06-159700-0。

- 根岸隆『改訂版 経済学史入門』放送大学教育振興会、2001年。ISBN 978-4-595-83411-0。

- 根岸隆「解説 『国富論』と現代経済学」『国富論・下 国の豊かさの本質と原因についての研究』日本経済新聞出版社、2007年、549-572頁。ISBN 978-4-532-13327-6。

- ロバート・L・ハイルブローナー 著、八木甫 松原隆一郎 浮田聡 奥井智之 堀岡治男 訳『入門経済思想史 世俗の思想家たち』筑摩書房〈ちくま学芸文庫〉、2001年。ISBN 4-480-08665-X。

- 平井俊顕; 深貝保則 編『市場社会の検証 - スミスからケインズまで』ミネルヴァ書房、1993年。ISBN 4-623-02333-8。

- 新村聡 著「アダム・スミスにおける自由と統治」、平井俊顕; 深貝保則 編『市場社会の検証 - スミスからケインズまで』ミネルヴァ書房、1993年、27-48頁。

- 水田洋『アダム・スミス 自由主義とは何か』講談社〈講談社学術文庫〉、1997年。ISBN 4-06-159280-7。

- 水田洋「解説」『国富論(四)』岩波書店〈岩波文庫〉、2001年、361-374頁。ISBN 4-00-341054-8。

- 守矢洋「A.スミス『国富論』初版の二つの異本について」『経済学雑誌』第69巻、第5号、大阪市立大学、49-59頁、1973年。

- 山脇直司『ヨーロッパ社会思想史』東京大学出版会、1992年。ISBN 4-13-012051-4。

- 渡辺恵一「アダム・スミス研究の動向 - 過去10年における内外の『国富論』研究を中心に」『経済学史研究』第53巻、第1号、経済学史学会、100-118頁、2011年。

関連項目

外部リンク

- 国の豊かさの性質とその原因についての検討 (PDF) (日本語) 翻訳(山形浩生)文(第1編のみ)

- An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (PDF) (英語) 原文

- AN INQUIRY INTO THE NATURE AND CAUSES OF THE WEALTH OF NATIONS (PDF) (英語) 原文

- An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations (英語) 原文

- An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (英語) 原文

- The Wealth of Nations (英語) 原文

- The Wealth of Nations (英語) 原文

- The Wealth of Nations (英語) 原文

- 二紫会経済学4 (日本語) 国富論の詳細な解説